高中语文高一年级下华东师大版3.8《为了忘却的记念》课件(32张)

文档属性

| 名称 | 高中语文高一年级下华东师大版3.8《为了忘却的记念》课件(32张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 857.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-28 17:26:07 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。为了忘却的记念鲁迅鲁迅1932年写的《七律》(亦称《自嘲》) 七 律

运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。

破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对干夫指,俯首甘为孺子牛。

躲进小楼成—统,管它冬夏与春秋。 鲁迅雄文在,光芒万丈长。此中有瑰宝,至味细思量。

——秦牧

1987年

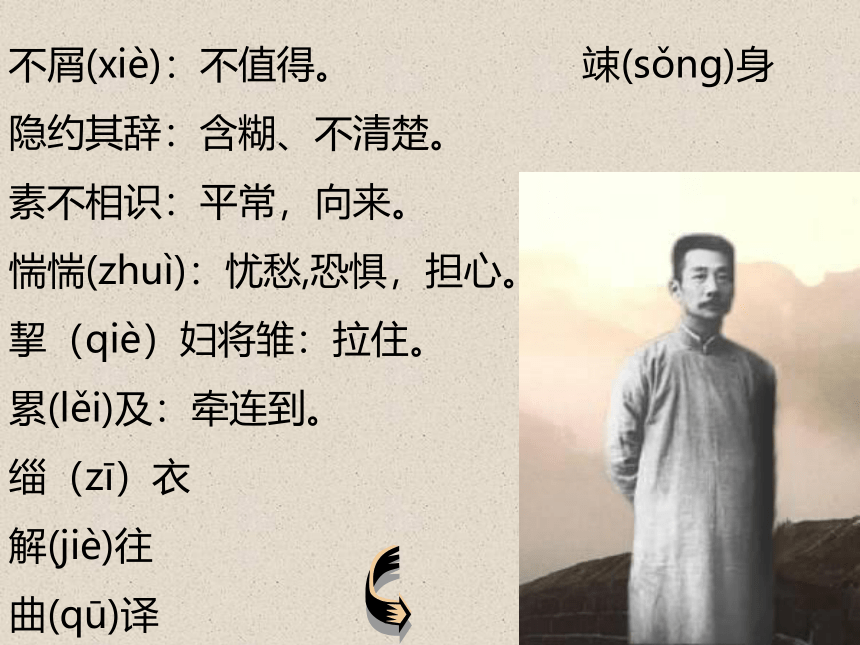

不屑(xiè):不值得。 竦(sǒng)身

隐约其辞:含糊、不清楚。

素不相识:平常,向来。

惴惴(zhuì):忧愁,恐惧,担心。

挈(qiè)妇将雏:拉住。

累(lěi)及:牵连到。

缁(zī)衣

解(jiè)往

曲(qū)译

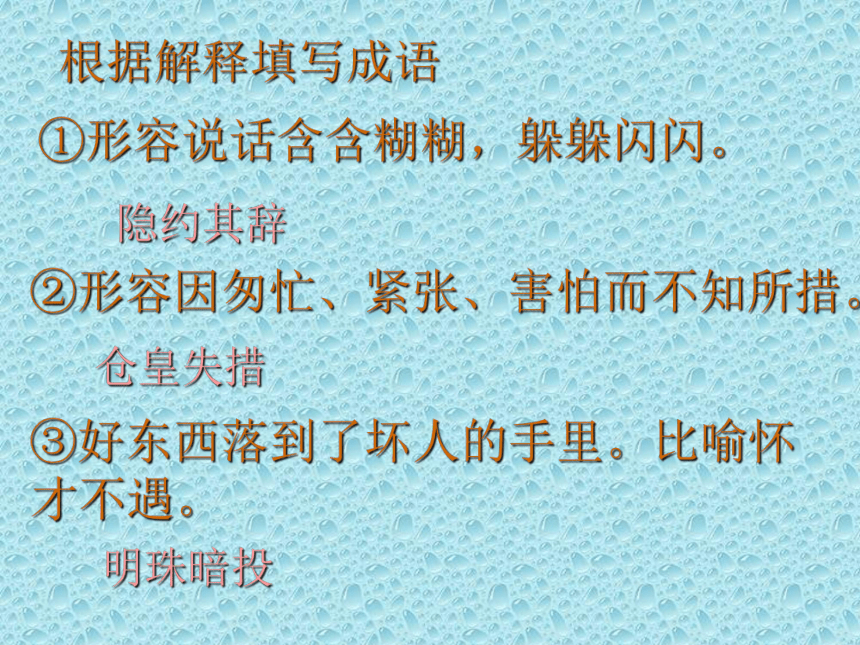

①形容说话含含糊糊,躲躲闪闪。 隐约其辞 ②形容因匆忙、紧张、害怕而不知所措。 仓皇失措 ③好东西落到了坏人的手里。比喻怀才不遇。 明珠暗投 根据解释填写成语

④心情随着事情的变化而变化。 情随事迁 ⑤延长一口残余的呼吸,努力挣扎着勉强活下去。 延口残喘

整体感知,

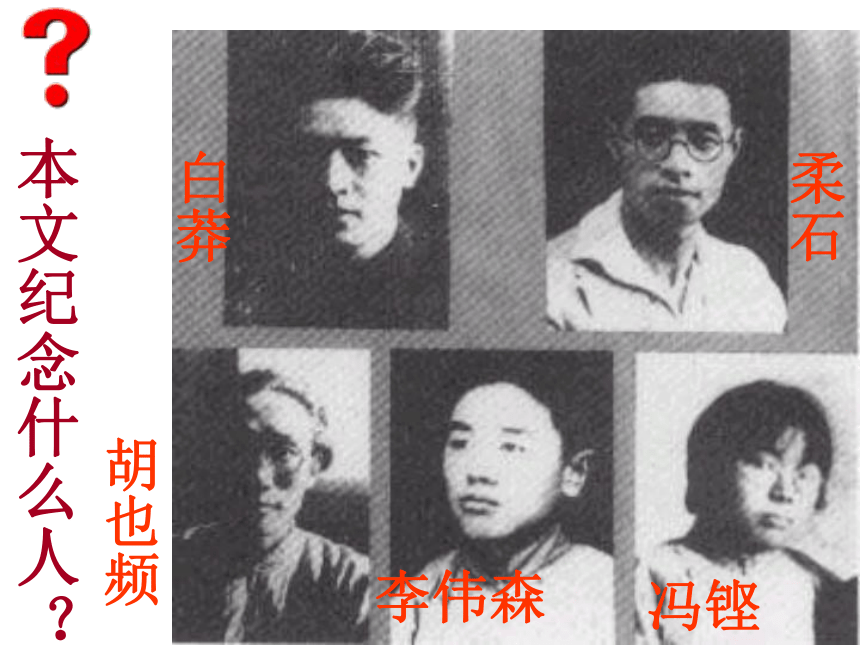

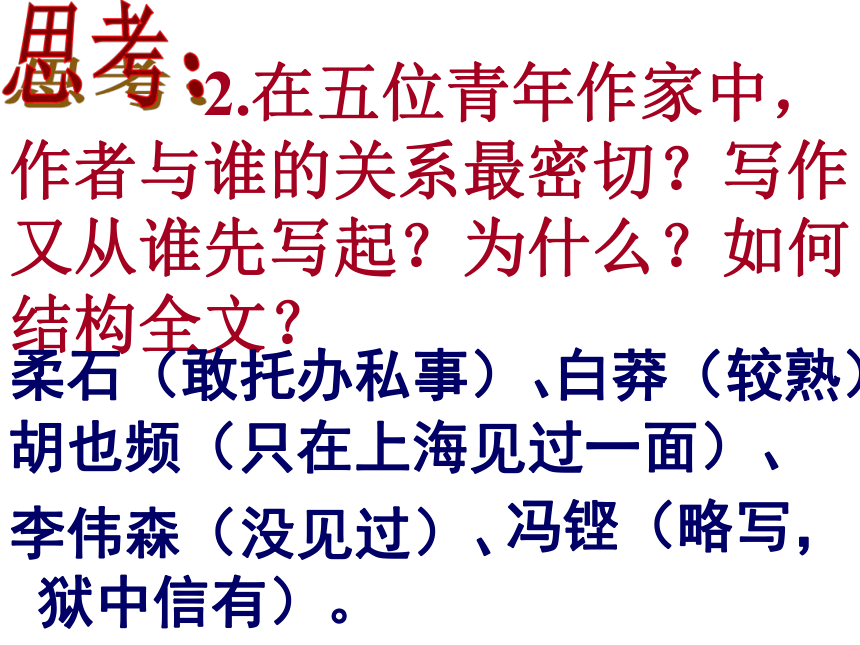

探讨主旨。白莽柔石胡也频李伟森冯铿 本文纪念什么人?思考: 2.在五位青年作家中,作者与谁的关系最密切?写作又从谁先写起?为什么?如何结构全文?柔石(敢托办私事)、白莽(较熟)、

胡也频(只在上海见过一面)、李伟森(没见过)、冯铿(略写,狱中信有)。

一与白交往次详二与柔交往最详三柔白等被捕四五人遇难五抒发悲愤大体上按时间顺序揣摩重点语句, 领会句子含义。 1.为什么不说“将悲愤摆脱”,而说“将悲哀摆脱”?2.“不愿”、“不屑”、“不敢”三者有什么区别?3.“民众”与“国民”有什么区别?白莽不喜欢“国民诗人”这个字,说明他什么样的爱憎?4.白莽刚由被捕而释出就跑到鲁迅家,并且告诉鲁迅先生他是一个革命者,这说明什么?《明史列传第二十九》记载说:“先是,成祖发北平,姚广孝(燕王谋士)以孝孺为托,曰:‘城下之日,彼必不降,幸勿杀之。杀孝孺,天下读书种子绝矣。’成祖颔之。至是欲使草诏。召至,悲恸声彻殿陛。成祖降榻劳曰:‘先生勿自苦,予欲法周公辅成王耳。’孝孺曰:‘成王安在?’成祖曰:‘彼自焚死。’孝孺曰:‘何不立成王之子?’成祖曰:‘国赖长君。’孝孺曰:‘何不立成王之弟?’成祖曰:‘此联家事。’顾左右授笔札。曰:‘诏天下,非先生草不可。’孝孺投笔于地,且哭且骂曰:‘死即死耳,诏不可草。’成祖怒,命桀诸市。孝孺慨然就死。……宗族亲友前后坐诛数百人。”深入领会作者把柔石比附方孝孺的用意。

柔石和方孝孺在威武不屈、舍生取义的刚烈精神上是一致的,他们都将为后人敬仰和赞颂;同时,作者用朱棣惨无人道、滥杀无辜的暴行,来暗示国民党反动派杀害进步青年的罪行,是对国民党反动派的深刻的揭露和控诉。

引用方孝儒的故事惨无人道“愚忠”

连累他人威武不屈

舍生取义影射朱棣滥杀无辜方孝儒国民党柔石“迂”“硬气”映衬10.怎样理解柔石的“迂”?为什么在纪念文章里说他“迂”?11.为什么要将柔石比附为方孝孺?12.为什么要讲《说岳全传》中高僧“坐化”的故事?壮士身亡志未终,龙华千载仰高风。墙外桃花墙里雪,一般鲜艳一般红。白莽柔石胡也频李伟森冯铿作者提及《说岳全传》中高憎“坐化”的典故有什么用意?

这个典故是针对国民党反动派的。秦桧以“莫须有”的罪名杀害了岳飞,柔石被害的案情也是“谁也不明白”;秦桧捉拿道悦,与国民党反动派要抓鲁迅又非常相似,暗示了这个社会有如秦桧当道的时代。当然,鲁迅先生对道悦自行涅槃的做法是不赞成的,他并不像道悦和尚那样束手待毙,而是“逃走”,保存实力,继续战斗。 秦 桧以“莫须有”之罪杀岳飞 并株连道悦 : 道悦坐化 坐以待毙国民党“谁也不明白”地杀柔石等 并“找寻”鲁迅: 鲁迅逃走引用道悦和尚的故事影射对比韧的战斗研究探讨:作者说:“年青时读向子期《思旧赋》,很怪他为什么只有寥寥的几行,刚开头却又煞了尾。现在我懂了。”作者到底“懂得”了什么?

将自己当时的处境与心情同向子期相比,意在揭露蒋介石的反动统治与司马氏以杀夺手段建立的晋朝一样,在政治上都是极端黑暗腐朽的,人们稍有不慎,都可招来杀身之祸。因此,正直的人是没有言论自由的,在“禁锢得比罐头还严密”的统治下.确实是“无写处”的。

国民党导致鲁迅写《为了……》 以纪念柔石等 而“没写处”引用向子期与《思旧赋》司马氏导致向子期写《思旧赋》 以悼念亡友 而文短揭露

专制黑暗映衬

心情悲愤类比

处境危殆小 结 习的

学目联系写作背景理解本文的写作目的 理解引用三个典故的作用 理解的

思路 分析关键词句了解故事本身找出现实的对应联系写作目的以图示意,直观理解 理解的

方法记忆徐玉诺课文题目为《为了忘却的记念》,对于这个语意曲折含义深刻的标题理解不正确的一项是:( )

A.“忘却”是“摆脱”、“搁置”的同义词,意思把悲痛暂时搁置一边,化悲痛为力量,以更有效的战斗来纪念死者:

B.“忘却”指暂时忘掉“两年以来时时袭击我的心”的“悲愤”的情感,振作精神与敌斗争,并以此作为对烈士最好的纪念。

c.“忘却”与“记念”不矛盾,“为了忘却”实际上是为了战斗,唯有战斗才是对烈土的最有价值的纪念。

D.反映了作者对死难烈土的真挚深切的感情和坚强的斗志与必胜的信心。 B 3.标题上“忘却”二字,有什么特定含义?将“忘却”与“记念”联结起来,似相矛盾,包含什么样的思想感情?⑴“忘却”含义是“将悲哀摆脱,给自己轻松一下”。“为了忘却”,正说明难以忘却,烈士的往事历历在目,烈士的鲜血如在眼前,两年以来,“悲愤总时时来袭击我的心,至今没有停止”。⑵对烈士最好的纪念,是踏着他们的血迹奋然前行,“夜正长,路也正长”,只有化悲痛为力量,才能奋然前行。⑶纪念烈士,将烈士事迹记述下来,正是为了让烈士永远活在人们心里,永不忘却,让后人永远纪念他们。《记念刘和珍君》与《为了忘却的记念》: 相同点: 悲愤之情

不同点:

(1)所记念的人不同:

《刘》文:刘和珍等爱国青年;

《为》文:柔石等“左联”五位烈士; (2)原因不同:

《刘》文:1926年的“三。一八惨案”;

《为》文:1931年国民党反动派的反革命文化“围剿”;

(3)背景不同: 《刘》“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。” 《为》“将来总会有记起他们,再说他们的时候。”

(4)作者主张:《刘》充满激愤

《为》充满激愤的同时增加了冷静的思考。

运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。

破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对干夫指,俯首甘为孺子牛。

躲进小楼成—统,管它冬夏与春秋。 鲁迅雄文在,光芒万丈长。此中有瑰宝,至味细思量。

——秦牧

1987年

不屑(xiè):不值得。 竦(sǒng)身

隐约其辞:含糊、不清楚。

素不相识:平常,向来。

惴惴(zhuì):忧愁,恐惧,担心。

挈(qiè)妇将雏:拉住。

累(lěi)及:牵连到。

缁(zī)衣

解(jiè)往

曲(qū)译

①形容说话含含糊糊,躲躲闪闪。 隐约其辞 ②形容因匆忙、紧张、害怕而不知所措。 仓皇失措 ③好东西落到了坏人的手里。比喻怀才不遇。 明珠暗投 根据解释填写成语

④心情随着事情的变化而变化。 情随事迁 ⑤延长一口残余的呼吸,努力挣扎着勉强活下去。 延口残喘

整体感知,

探讨主旨。白莽柔石胡也频李伟森冯铿 本文纪念什么人?思考: 2.在五位青年作家中,作者与谁的关系最密切?写作又从谁先写起?为什么?如何结构全文?柔石(敢托办私事)、白莽(较熟)、

胡也频(只在上海见过一面)、李伟森(没见过)、冯铿(略写,狱中信有)。

一与白交往次详二与柔交往最详三柔白等被捕四五人遇难五抒发悲愤大体上按时间顺序揣摩重点语句, 领会句子含义。 1.为什么不说“将悲愤摆脱”,而说“将悲哀摆脱”?2.“不愿”、“不屑”、“不敢”三者有什么区别?3.“民众”与“国民”有什么区别?白莽不喜欢“国民诗人”这个字,说明他什么样的爱憎?4.白莽刚由被捕而释出就跑到鲁迅家,并且告诉鲁迅先生他是一个革命者,这说明什么?《明史列传第二十九》记载说:“先是,成祖发北平,姚广孝(燕王谋士)以孝孺为托,曰:‘城下之日,彼必不降,幸勿杀之。杀孝孺,天下读书种子绝矣。’成祖颔之。至是欲使草诏。召至,悲恸声彻殿陛。成祖降榻劳曰:‘先生勿自苦,予欲法周公辅成王耳。’孝孺曰:‘成王安在?’成祖曰:‘彼自焚死。’孝孺曰:‘何不立成王之子?’成祖曰:‘国赖长君。’孝孺曰:‘何不立成王之弟?’成祖曰:‘此联家事。’顾左右授笔札。曰:‘诏天下,非先生草不可。’孝孺投笔于地,且哭且骂曰:‘死即死耳,诏不可草。’成祖怒,命桀诸市。孝孺慨然就死。……宗族亲友前后坐诛数百人。”深入领会作者把柔石比附方孝孺的用意。

柔石和方孝孺在威武不屈、舍生取义的刚烈精神上是一致的,他们都将为后人敬仰和赞颂;同时,作者用朱棣惨无人道、滥杀无辜的暴行,来暗示国民党反动派杀害进步青年的罪行,是对国民党反动派的深刻的揭露和控诉。

引用方孝儒的故事惨无人道“愚忠”

连累他人威武不屈

舍生取义影射朱棣滥杀无辜方孝儒国民党柔石“迂”“硬气”映衬10.怎样理解柔石的“迂”?为什么在纪念文章里说他“迂”?11.为什么要将柔石比附为方孝孺?12.为什么要讲《说岳全传》中高僧“坐化”的故事?壮士身亡志未终,龙华千载仰高风。墙外桃花墙里雪,一般鲜艳一般红。白莽柔石胡也频李伟森冯铿作者提及《说岳全传》中高憎“坐化”的典故有什么用意?

这个典故是针对国民党反动派的。秦桧以“莫须有”的罪名杀害了岳飞,柔石被害的案情也是“谁也不明白”;秦桧捉拿道悦,与国民党反动派要抓鲁迅又非常相似,暗示了这个社会有如秦桧当道的时代。当然,鲁迅先生对道悦自行涅槃的做法是不赞成的,他并不像道悦和尚那样束手待毙,而是“逃走”,保存实力,继续战斗。 秦 桧以“莫须有”之罪杀岳飞 并株连道悦 : 道悦坐化 坐以待毙国民党“谁也不明白”地杀柔石等 并“找寻”鲁迅: 鲁迅逃走引用道悦和尚的故事影射对比韧的战斗研究探讨:作者说:“年青时读向子期《思旧赋》,很怪他为什么只有寥寥的几行,刚开头却又煞了尾。现在我懂了。”作者到底“懂得”了什么?

将自己当时的处境与心情同向子期相比,意在揭露蒋介石的反动统治与司马氏以杀夺手段建立的晋朝一样,在政治上都是极端黑暗腐朽的,人们稍有不慎,都可招来杀身之祸。因此,正直的人是没有言论自由的,在“禁锢得比罐头还严密”的统治下.确实是“无写处”的。

国民党导致鲁迅写《为了……》 以纪念柔石等 而“没写处”引用向子期与《思旧赋》司马氏导致向子期写《思旧赋》 以悼念亡友 而文短揭露

专制黑暗映衬

心情悲愤类比

处境危殆小 结 习的

学目联系写作背景理解本文的写作目的 理解引用三个典故的作用 理解的

思路 分析关键词句了解故事本身找出现实的对应联系写作目的以图示意,直观理解 理解的

方法记忆徐玉诺课文题目为《为了忘却的记念》,对于这个语意曲折含义深刻的标题理解不正确的一项是:( )

A.“忘却”是“摆脱”、“搁置”的同义词,意思把悲痛暂时搁置一边,化悲痛为力量,以更有效的战斗来纪念死者:

B.“忘却”指暂时忘掉“两年以来时时袭击我的心”的“悲愤”的情感,振作精神与敌斗争,并以此作为对烈士最好的纪念。

c.“忘却”与“记念”不矛盾,“为了忘却”实际上是为了战斗,唯有战斗才是对烈土的最有价值的纪念。

D.反映了作者对死难烈土的真挚深切的感情和坚强的斗志与必胜的信心。 B 3.标题上“忘却”二字,有什么特定含义?将“忘却”与“记念”联结起来,似相矛盾,包含什么样的思想感情?⑴“忘却”含义是“将悲哀摆脱,给自己轻松一下”。“为了忘却”,正说明难以忘却,烈士的往事历历在目,烈士的鲜血如在眼前,两年以来,“悲愤总时时来袭击我的心,至今没有停止”。⑵对烈士最好的纪念,是踏着他们的血迹奋然前行,“夜正长,路也正长”,只有化悲痛为力量,才能奋然前行。⑶纪念烈士,将烈士事迹记述下来,正是为了让烈士永远活在人们心里,永不忘却,让后人永远纪念他们。《记念刘和珍君》与《为了忘却的记念》: 相同点: 悲愤之情

不同点:

(1)所记念的人不同:

《刘》文:刘和珍等爱国青年;

《为》文:柔石等“左联”五位烈士; (2)原因不同:

《刘》文:1926年的“三。一八惨案”;

《为》文:1931年国民党反动派的反革命文化“围剿”;

(3)背景不同: 《刘》“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。” 《为》“将来总会有记起他们,再说他们的时候。”

(4)作者主张:《刘》充满激愤

《为》充满激愤的同时增加了冷静的思考。