高中语文高一年级下华东师大版5.15《黄州快哉亭记》课件(43张)

文档属性

| 名称 | 高中语文高一年级下华东师大版5.15《黄州快哉亭记》课件(43张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-28 20:12:40 | ||

图片预览

文档简介

课件43张PPT。黄 州 快 哉 亭 记苏 辙【文学常识】: “记”: 古代的一种文体。

主要是记载事物,并通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

唐宋游记散文

特点:

以情观物、言志载道;

情景交融、物我相融

情、景、事、理浑然一体

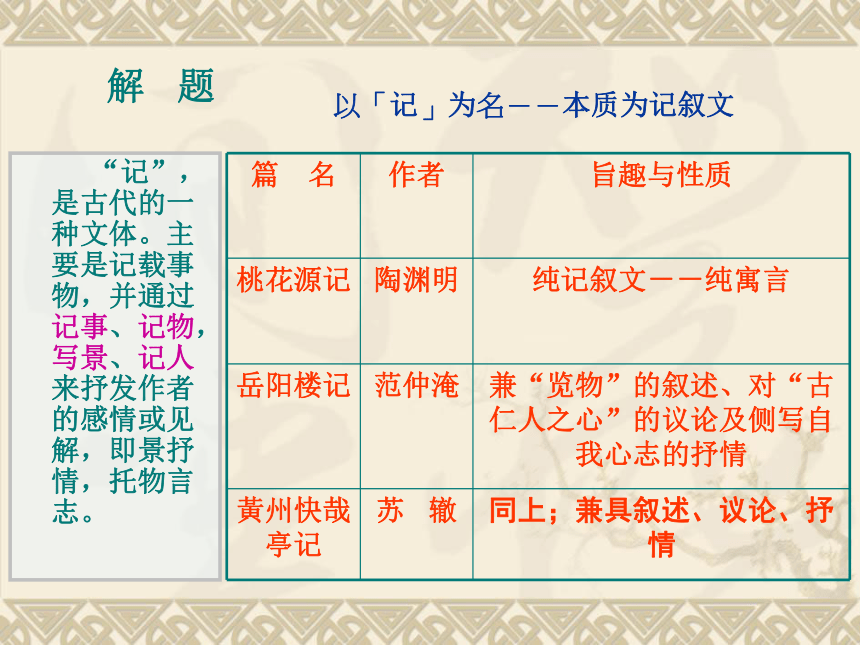

以「记」为名--本质为记叙文 “记”,是古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物,写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。解 题“一门父子三词客,千古文章八大家”

苏洵 苏轼 苏辙 苏辙,字子由,自号颖滨遗老,为苏洵之子,苏轼之弟。年十九,与兄轼同登进士第。著有《栾城集》

风格鉴定:

1、辙性沉静,资禀敦厚,加以父、兄之熏陶,发为文章,汪洋澹泊,似其为人。

?2、苏轼评语:“子由之文,词理精确,有不及吾;而体气高妙,吾所不及。”作者简介写作背景 元丰二年(1079),苏轼因“乌台诗案”被贬黄州。苏辙上疏营救苏轼,因而获罪被贬为监筠州(今江西高安)盐酒税 。元丰六年,与苏轼同谪居黄州的张梦得,为了览观江流,在住所西南建造了一座亭子,苏轼替它取名为“快哉亭”,还写了一首以快哉亭为题材的词《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》,苏辙则为它作记以志纪念。

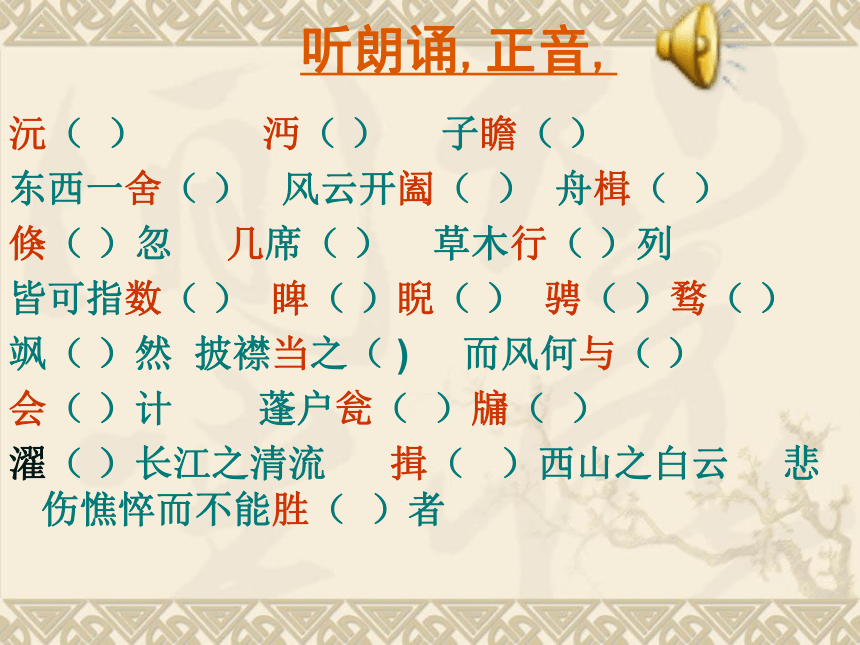

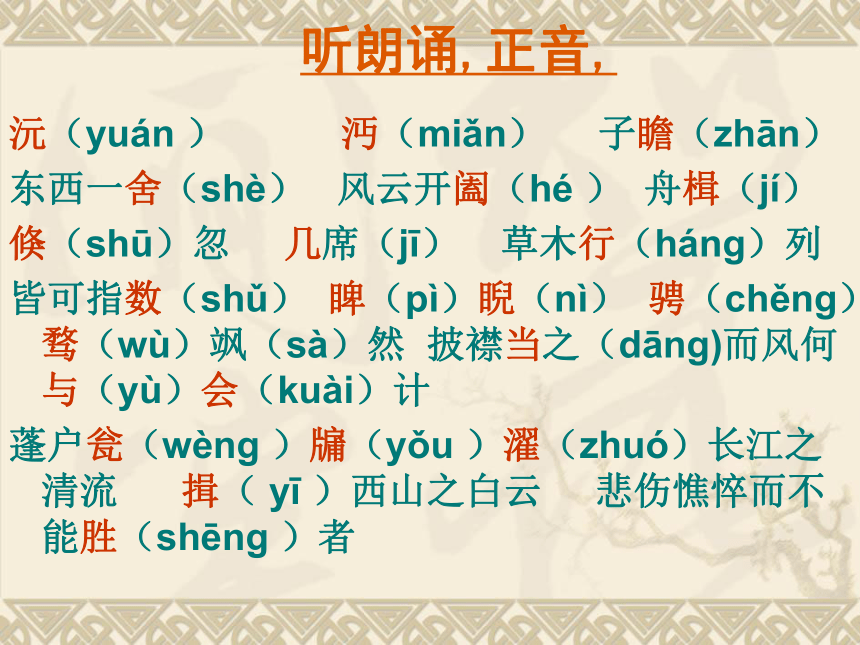

这篇文章设计了三个人:建亭的张怀民,名亭的苏轼,以及作此圆亭记的自己。三个人有个共同点:都是在被贬之中。所以,这篇文章不仅是抒写襟怀,也是彼此共勉的文字。文章表面上反映作者身处逆境的旷达胸怀,实际上也流露出他政治失意和不平。听朗诵,正音,沅( ) 沔( ) 子瞻( )

东西一舍( ) 风云开阖( ) 舟楫( )

倏( )忽 几席( ) 草木行( )列

皆可指数( ) 睥( )睨( ) 骋( )骛( )

飒( )然 披襟当之( ) 而风何与( )

会( )计 蓬户瓮( )牖( )

濯( )长江之清流 揖( )西山之白云 悲伤憔悴而不能胜( )者听朗诵,正音,沅(yuán ) 沔(miǎn) 子瞻(zhān)

东西一舍(shè) 风云开阖(hé ) 舟楫(jí)

倏(shū)忽 几席(jī) 草木行(háng)列

皆可指数(shǔ) 睥(pì)睨(nì) 骋(chěng)骛(wù)飒(sà)然 披襟当之(dāng)而风何与(yù)会(kuài)计

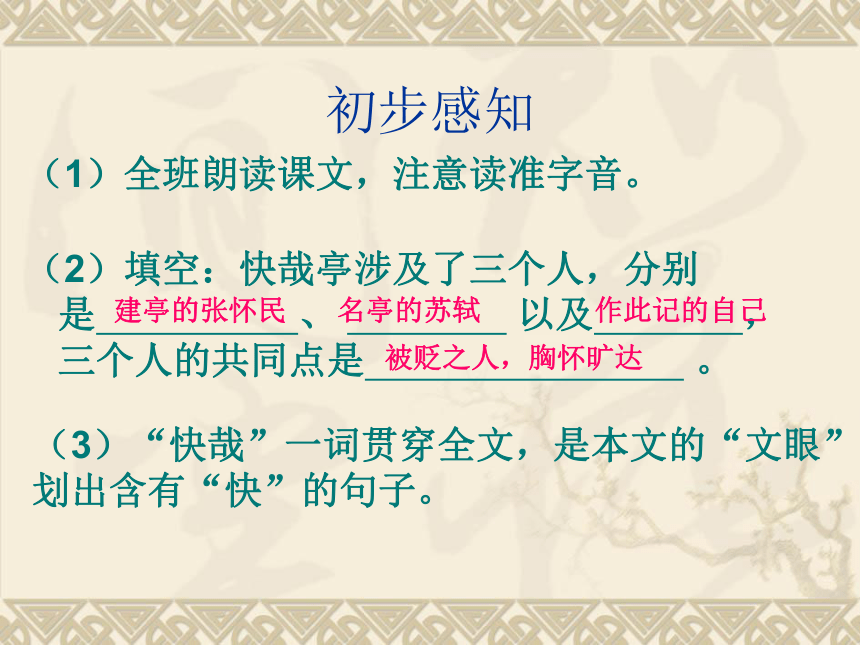

蓬户瓮(wèng )牖(yǒu )濯(zhuó)长江之清流 揖( yī )西山之白云 悲伤憔悴而不能胜(shēng )者初步感知 (2)填空:快哉亭涉及了三个人,分别是 、 以及 ,三个人的共同点是 。 (3)“快哉”一词贯穿全文,是本文的“文眼”,

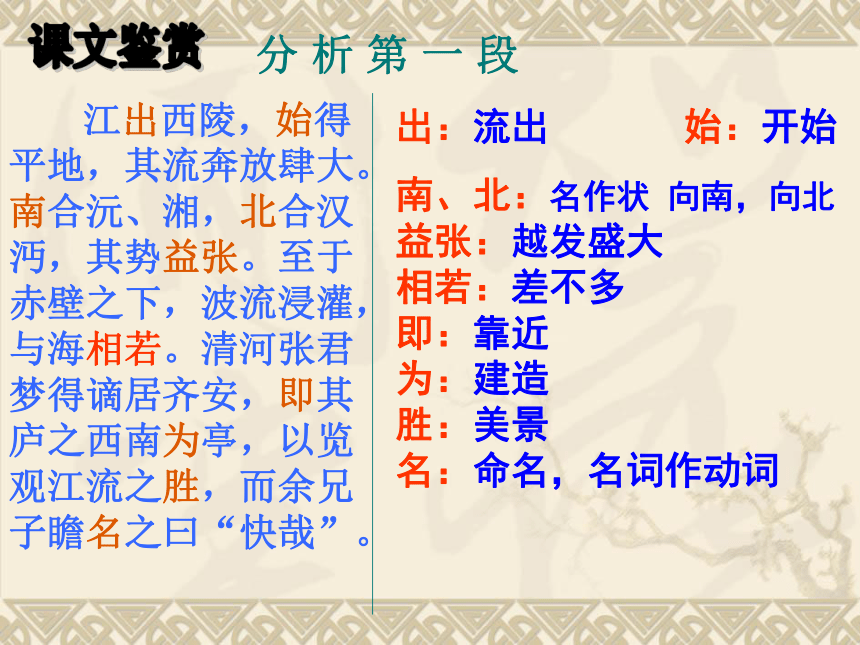

划出含有“快”的句子。(1)全班朗读课文,注意读准字音。建亭的张怀民名亭的苏轼作此记的自己 被贬之人,胸怀旷达请阅读课文,翻译全文,并找出文章的主旨 课文鉴赏分 析 第 一 段 江出西陵,始得平地,其流奔放肆大。南合沅、湘,北合汉沔,其势益张。至于赤壁之下,波流浸灌,与海相若。清河张君梦得谪居齐安,即其庐之西南为亭,以览观江流之胜,而余兄子瞻名之曰“快哉”。 出:流出 始:开始

南、北:名作状 向南,向北 益张:越发盛大 相若:差不多 即:靠近 为:建造 胜:美景 名:命名,名词作动词胜Shēng,能承受,能承担:不胜其烦

Shēng,尽:数不胜数,

Shèng,胜利,胜过,超过 师出必胜

Shèng,优美的:予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖

Shèng,优美的景物,境界等:引人入胜;以览观江流之胜 长江流出了西陵峡,开始进入平地,水势奔腾浩荡。向南与湘水、沅水合流,向北与汉水汇聚,水势显得更加壮阔。流到赤壁之下,波浪滚滚,就像是无际的海洋。清河张梦得,贬官后居住在齐安,他在靠近房舍的西南方修建了一座亭子,用来观赏长江的胜景。我的哥哥子瞻给这座亭子起名叫“快哉亭”。译文:第一段 1.本文第一段是从什么事物写起的?其目的何在?

2.自西陵至赤壁的江流景象变化如何?答:由自西陵至赤壁的江流写起。目的在于交代“快哉亭”的地理位置及造亭的目的。答:“奔放肆大” “其势益张” “波流浸灌”

思 考视角变化:由 ,描绘了一幅 图。眼界与心境 : 始宽 渐宽 全开远及近千里江流这两句不仅点出了造亭的目的和题意,而且提示了作者一上来写江水的用意,造此亭是为了观赏长江流水的美景从而引起快感,从江水着笔自然顺理成章。第一段:记叙快哉亭的建造和命名。 江出西陵,始得平地。其流奔放肆大,南合湘、沅,北合汉、沔,其势益张。至于赤壁之下,波流浸灌,与海相若。清河张君梦得谪居齐安,即其庐之西南为亭,以览观江流之胜,而余兄子瞻名之曰“快哉”。请找出本段描写“江流”的句子江出西陵,始得平地。其流奔放肆大南合湘、沅,北合汉、沔,其势益张至于赤壁之下,波流浸灌,与海相若“三变”浩淼水面,壮阔气势?开头真是

起笔不凡,

不落俗套! 盖亭之所见,南北百里,东西一舍。涛澜汹涌,风云开阖。昼则舟楫出没于其前,夜则鱼龙悲啸于其下。变化倏忽,动心骇目,不可久视。今乃得玩之几席之上,举目而足。西望武昌诸山,冈陵起伏,草木行列,烟消日出,渔夫樵父之舍,皆可指数:此其所以为快哉者也。至于长洲之滨,故城之墟,曹孟德、孙仲谋之所睥睨,周瑜、陆逊之所骋骛,其流风遗迹,亦足以称快世俗。分 析 第 二 段盖:大概。

阖:通“合”闭藏,消失

玩:观赏,欣赏

几席:小桌旁席

举:抬 足:足够

行列:成行成列(名词作动词)

所以……者:……的原因

睥睨:伺机夺取

骋骛:纵横驰骋介词短语后置句所以1.表示“ ……的原因”

所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也2.表示“用来”、“……的依据”

师者,所以传道受业解惑也 在亭子里能看到长江南北上百里、东西三十里。波涛汹涌,风云时而出现,时而消失。白天,船只在亭前往来如梭;夜间,鱼龙在亭下悲鸣。景色瞬息万变,令人触目惊心,不能长久地观看。现在我能在亭中的小桌旁席上赏玩这些景色,抬起眼来就看个够。向西眺望武昌的群山,(只见)山脉蜿蜒起伏,草木排列成行,烟云消散,阳光普照,捕鱼、打柴的村民的房舍都历历可数。这就是把亭子称为“快哉”的道理。至于沙洲的岸边,故城的废墟,是曹孟德、孙仲谋所傲视之处,是周瑜、陆逊率兵驰骋的地方,那些遗留下来的传说和痕迹也足以使一般人称快。译文:第二段1、从第二段里,你可以感受到的景象有什么特点?

2、快哉亭之所以为快的原因何在?

答:使人快意的江景。前半讲地理——即空间,后半谈历史——即時間;前半的地理风景之中,又有远近、昼夜之別。 答:(1).江山风物足以观赏。

(2).古人流风足以怀想。

思 考第二段:写亭以“快哉”命名的原因。命名“快哉”的原因水色、山光登临者“快哉”历史遗迹世俗者“称快”? 昔楚襄王从宋玉、景差于兰台之宫,有风飒然至者,王披襟当之,曰:“快哉,此风!寡人所与庶人共者耶?”宋玉曰:“此独大王之雄风耳,庶人安得共之!”玉之言,盖有讽焉。夫风无雌雄之异,而人有遇不遇之变;楚王之所以为乐,与庶人之所以为忧,此则人之变也,而风何与焉?士生于世,使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快? 分 析 第 三 段从:带领 披:敞开 当:迎着 盖:大概 异:差别

遇:指碰上好机会,被重用

变:不同 与:参与 自得:舒畅

病:忧愁 性:本性 适:往 从前,楚襄王让宋玉、景差跟随着游兰台宫。一阵风吹来,飒飒作响, 楚王敞开衣襟,迎着风,说:“这风多么使人快乐啊!这是我和百姓共有的吧。”宋玉说:“这只是大王的雄风,百姓怎么能和你共同享受它呢?”宋玉的话大概有讽喻的意味吧。风并没有雄雌的区别,而人有是否受到赏识的不同。楚王之所以感到快乐,而百姓之所以感到忧愁,正是由于人们的境遇不同,跟风又有什么关系呢?士人生活在世上,假使心中不坦然,那么,到哪里没有忧愁?假使胸怀坦荡,不因为外界的影响而妨害性情, 那么,到什么地方没有欢乐呢?译文:第三段第三段:赞颂宋玉从《风赋》谈起,谈到了一般人的“忧乐观”。“忧乐观”一般人:苏 辙:“人有遇、不遇之变” “士生于世,使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快?”

分 析 第 四 段 今张君不以谪为患,窃会计之余功,而自放山水之间,此其中宜有以过人者。将蓬户瓮牖,无所不快;而况乎濯长江之清流,揖西山之白云,穷耳目之胜以自适也哉!不然,连山绝壑,长林古木,振之以清风,照之以明月,此皆骚人思士之所以悲伤憔悴而不能胜者,乌睹其为快也哉! 患:病,忧愁

余功:功劳之余,即剩余时间

自放:自己任情漫游。 放,纵。

蓬、瓮:用蓬草做,用破瓮做,名词用作动词。

宜:应该 濯:洗濯

揖:拱手行礼。这里的意思是相对(西山白云)

穷:尽享 胜:美景

自适:自求安适

振:吹拂。 胜:禁 乌:哪里 现在,张君不把贬谪当作忧患,在办完了公务之后,便任情漫游山水之间,这大概是因为他的心胸有超过一般人的地方。即使是用蓬草编门,以破瓦片做窗,都没有什么不快乐的事情,更何况在清澈的长江中洗浴,迎送西山的白云,竭尽耳目所能取得的快乐而使自己畅快呢?如果不是这样,那么,连绵的峰峦,深陡的沟壑,辽阔的森林,参天的古木,清风拂摇,明月高照,这些都会成为失意文人感到悲伤憔悴以至难以忍受的景物,怎见得这是能使人快乐的呢?译文:第四段概括每段的段意,找出文章的主旨句 第一段:描写江流之胜,记叙快哉亭的建造和命名。

第二段:写亭以“快哉”命名的原因。

第三段:赞颂宋玉从《风赋》谈起,谈到了一般人的“忧乐观”——说明“快”与“不快”皆由心生,与外物无关。

第四段:对张君人生态度的肯定——“快”与“不快”,关键在于内心之“得”与“不得”。在复习词语(推断、整合、积累)的基础上,概括内容,把握思路。

找出全文七个“快”字,每处用四个字概括其内容,再概括中心——体会文章形散神不散的特点。( )快哉

( )快哉

( )快哉

( )快哉

( )快哉

( )快哉

( )快哉 因景命名亭见景物流风遗迹大王雄风心中坦然贬谪清贫心忧怎能物人中心:使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快?黄州快哉亭记本文主旨句:“使其中坦然,不以物伤性,

将何适而非快?”作者情怀:身处逆境的旷达胸怀1、第一、二段和第三、四段的写法差异又何在?

2、本文共提到几个人?答:前两段叙事写景;后两段缘景抒情。 答:10人。今人三:张梦得为亭;余兄子瞻名之;余作記。古人七:曹、孙、周、陆之流风遗迹,称快世俗;楚王与宋玉之对话引出“快哉”,景差陪衬。 合作探究本文特色1、文章风格雄放而雅致。

2、笔势迂徐而畅达。

3、叙议结合,情景交融。1、找出本文中的对句 (1)南北百里,东西一舍。

(2)涛澜汹涌,风云开阖。

(3)昼则舟楫出没于其前,夜则鱼龙悲啸于其下。

(4)动心骇目。

(5)冈陵起伏,草木行列。

(6)烟消日出。

(7)流风遗迹。

(8)蓬户瓮牖。

(9)濯长江之清流,挹西山之白云。

(10)连山绝壑,

(11)长林古木。

(12)振之以清风,照之以明月。

(13)骚人思士。抒写感受续写下面一段话。(要求含有排比的句式) 我读了苏辙的《黄州快哉亭记》,“使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快?”让我明白了:只要心中坦然,不管做什么都快乐。

由此,我想到了……拓展练习1、文中提及“曹孟德、孙仲谋……周瑜、陆逊……;其流风遗迹,亦足以称快世俗”,试略举四人为世人所乐道的故事?

(1)曹操:建安元年,迎汉献帝于洛阳,又奉帝迁都于许昌,挟天子以令诸侯。建安五年,官渡一战,击败袁绍,结束中原二十年之久的战乱。

(2)孙权:继其兄孙策据江东六郡。汉献帝建安十三年,与刘备合力破曹操于赤壁,从此西联蜀汉、北抗曹魏,形成三分的局面。

(3)周瑜:建安十三年,曹操率兵南下,瑜与刘备合兵,大败操兵于赤壁。

(4)陆逊:孙策之婿,曾佐吕蒙败关羽,占荆州,用火攻破刘备四十余营。黄武七年,与魏将曹休战于皖,大败魏师。

2、试比较本文与《岳阳楼记》写法之异同? 为張梦得谪居黃州记其亭成之作。 因滕宗谅之请而作。 动机境遇观点

主张被贬筠州,时年四十四。 被贬鄧州,时年五十八。 以“坦然自适”、“不以物伤性”勉张氏随隨遇自适。 以“谪”为主,抒发先忧后乐之仁者襟怀。(較高) 苏辙主張“境随心转”,欣赏景物时受到自己主观的影响。 范文认为览物之情,受客观坏境影响─ “情随境迁” 。 同: 文体:记叙文含议论, 且旨都在议论。 结构: 先叙后议:先叙事、次叙景、末议论。 作者心情: 苏辙与范仲淹皆在遭谪贬后作此二文,都不免有抑郁不平之气。 写景: 两者皆以叙述亭边之江、湖为主。将水之盛大、变幻,描写得淋漓尽致。 走近文本 俗话说“诗有诗眼”,那么文亦当有文眼”,你们觉得哪个词作为文眼会比较合适呢? “快” 通读全文,思考:1.你从哪些语句中读出了“快哉”的感觉呢? 2.从苏辙的快意中,你读出了苏辙是一个怎样的人呢 ? 走近文本 文眼:

主旨句: 快(哉)使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快? 苏辙:有身处逆境的旷达胸怀

谈一谈,你对“使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快”有何理解? 君子以坦荡豁达的处世态度面对所有的不快,不以物喜,不以物悲,随遇而安,才能聆听自然之美。 快哉亭为张怀民所建,苏轼所命名,苏辙作记。三人均遭贬官的命运(苏辙生性沉静淡泊,虽没有历经“乌台诗案”之屈辱,却也有贬官之累),故作者写做这篇文章寓勉人并自励之意,全文主旨在说明人心坦然自得,不受制于外物,便能无往而不快。与范仲淹写《岳阳楼记》“不以物喜,不以己悲”的情怀有异曲同工之妙。 练一练 1、对下列句子中红色词语的解释,不正确的一项是( )

A、将何往而非病 病:忧愁,怨恨

B、穷耳目之胜以自适 胜:胜景,景观

C、将何适而非快 适:安适

D、王披襟当之 当:对着,迎着

c适:动词,到,往2、以下六句话,分别编为四组,全都表明作者对“快哉”看法的一组是( )

①、……为亭,以览观江流之胜,而余兄子瞻名之曰“快哉” ②、今乃得玩之(胜景于)几席之上,举目而足③、曹孟德、孙仲谋……流风遗迹,亦足以称快世俗 ④、楚王之所以为乐,与庶人之所以为忧,此则人之变也⑤、快哉,此风!寡人所与庶人共者耶?⑥ 士生于世,使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快

A、① ② ④ ⑥ B、② ③ ④ ⑥

C、③ ④ ⑤ ⑥ D、① ③ ⑤ ⑥

①是筑亭目的及亭的命名, ⑤是与亭名相关的典故,均不是作者对“快哉”的看法

B 3、对原文有关内容的分析概括不正确的一项是

A、作者畅言“快哉”,不仅因为快哉亭所处地理位置的景象使人心旷神怡,而且因为宦途失意之人如果“不以物伤性”,则无论处于什么环境,都能“自放山水之间”而独得其快。

B、文中的“不以物伤性”与范仲淹的“不以物喜,不以己悲”表达的生活理想是一致的。

C、作文本意并不在提倡士人远离尘世、自寻其乐,而在以旷达之情来慰藉不得意的士人,希望他们能胸中坦然,生于世而无往不自得。

D、文章既写出了作者登临览胜的快意之情,又含有不平之气。B范仲淹“不以物喜,不以己悲”“先忧后乐”的思想境界显然远远高出一般的迁客骚人,苏辙以纵情山水,心胸旷达,随遇而安慰藉他人并自慰,也在一般迁客骚人之列。

主要是记载事物,并通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

唐宋游记散文

特点:

以情观物、言志载道;

情景交融、物我相融

情、景、事、理浑然一体

以「记」为名--本质为记叙文 “记”,是古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物,写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。解 题“一门父子三词客,千古文章八大家”

苏洵 苏轼 苏辙 苏辙,字子由,自号颖滨遗老,为苏洵之子,苏轼之弟。年十九,与兄轼同登进士第。著有《栾城集》

风格鉴定:

1、辙性沉静,资禀敦厚,加以父、兄之熏陶,发为文章,汪洋澹泊,似其为人。

?2、苏轼评语:“子由之文,词理精确,有不及吾;而体气高妙,吾所不及。”作者简介写作背景 元丰二年(1079),苏轼因“乌台诗案”被贬黄州。苏辙上疏营救苏轼,因而获罪被贬为监筠州(今江西高安)盐酒税 。元丰六年,与苏轼同谪居黄州的张梦得,为了览观江流,在住所西南建造了一座亭子,苏轼替它取名为“快哉亭”,还写了一首以快哉亭为题材的词《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》,苏辙则为它作记以志纪念。

这篇文章设计了三个人:建亭的张怀民,名亭的苏轼,以及作此圆亭记的自己。三个人有个共同点:都是在被贬之中。所以,这篇文章不仅是抒写襟怀,也是彼此共勉的文字。文章表面上反映作者身处逆境的旷达胸怀,实际上也流露出他政治失意和不平。听朗诵,正音,沅( ) 沔( ) 子瞻( )

东西一舍( ) 风云开阖( ) 舟楫( )

倏( )忽 几席( ) 草木行( )列

皆可指数( ) 睥( )睨( ) 骋( )骛( )

飒( )然 披襟当之( ) 而风何与( )

会( )计 蓬户瓮( )牖( )

濯( )长江之清流 揖( )西山之白云 悲伤憔悴而不能胜( )者听朗诵,正音,沅(yuán ) 沔(miǎn) 子瞻(zhān)

东西一舍(shè) 风云开阖(hé ) 舟楫(jí)

倏(shū)忽 几席(jī) 草木行(háng)列

皆可指数(shǔ) 睥(pì)睨(nì) 骋(chěng)骛(wù)飒(sà)然 披襟当之(dāng)而风何与(yù)会(kuài)计

蓬户瓮(wèng )牖(yǒu )濯(zhuó)长江之清流 揖( yī )西山之白云 悲伤憔悴而不能胜(shēng )者初步感知 (2)填空:快哉亭涉及了三个人,分别是 、 以及 ,三个人的共同点是 。 (3)“快哉”一词贯穿全文,是本文的“文眼”,

划出含有“快”的句子。(1)全班朗读课文,注意读准字音。建亭的张怀民名亭的苏轼作此记的自己 被贬之人,胸怀旷达请阅读课文,翻译全文,并找出文章的主旨 课文鉴赏分 析 第 一 段 江出西陵,始得平地,其流奔放肆大。南合沅、湘,北合汉沔,其势益张。至于赤壁之下,波流浸灌,与海相若。清河张君梦得谪居齐安,即其庐之西南为亭,以览观江流之胜,而余兄子瞻名之曰“快哉”。 出:流出 始:开始

南、北:名作状 向南,向北 益张:越发盛大 相若:差不多 即:靠近 为:建造 胜:美景 名:命名,名词作动词胜Shēng,能承受,能承担:不胜其烦

Shēng,尽:数不胜数,

Shèng,胜利,胜过,超过 师出必胜

Shèng,优美的:予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖

Shèng,优美的景物,境界等:引人入胜;以览观江流之胜 长江流出了西陵峡,开始进入平地,水势奔腾浩荡。向南与湘水、沅水合流,向北与汉水汇聚,水势显得更加壮阔。流到赤壁之下,波浪滚滚,就像是无际的海洋。清河张梦得,贬官后居住在齐安,他在靠近房舍的西南方修建了一座亭子,用来观赏长江的胜景。我的哥哥子瞻给这座亭子起名叫“快哉亭”。译文:第一段 1.本文第一段是从什么事物写起的?其目的何在?

2.自西陵至赤壁的江流景象变化如何?答:由自西陵至赤壁的江流写起。目的在于交代“快哉亭”的地理位置及造亭的目的。答:“奔放肆大” “其势益张” “波流浸灌”

思 考视角变化:由 ,描绘了一幅 图。眼界与心境 : 始宽 渐宽 全开远及近千里江流这两句不仅点出了造亭的目的和题意,而且提示了作者一上来写江水的用意,造此亭是为了观赏长江流水的美景从而引起快感,从江水着笔自然顺理成章。第一段:记叙快哉亭的建造和命名。 江出西陵,始得平地。其流奔放肆大,南合湘、沅,北合汉、沔,其势益张。至于赤壁之下,波流浸灌,与海相若。清河张君梦得谪居齐安,即其庐之西南为亭,以览观江流之胜,而余兄子瞻名之曰“快哉”。请找出本段描写“江流”的句子江出西陵,始得平地。其流奔放肆大南合湘、沅,北合汉、沔,其势益张至于赤壁之下,波流浸灌,与海相若“三变”浩淼水面,壮阔气势?开头真是

起笔不凡,

不落俗套! 盖亭之所见,南北百里,东西一舍。涛澜汹涌,风云开阖。昼则舟楫出没于其前,夜则鱼龙悲啸于其下。变化倏忽,动心骇目,不可久视。今乃得玩之几席之上,举目而足。西望武昌诸山,冈陵起伏,草木行列,烟消日出,渔夫樵父之舍,皆可指数:此其所以为快哉者也。至于长洲之滨,故城之墟,曹孟德、孙仲谋之所睥睨,周瑜、陆逊之所骋骛,其流风遗迹,亦足以称快世俗。分 析 第 二 段盖:大概。

阖:通“合”闭藏,消失

玩:观赏,欣赏

几席:小桌旁席

举:抬 足:足够

行列:成行成列(名词作动词)

所以……者:……的原因

睥睨:伺机夺取

骋骛:纵横驰骋介词短语后置句所以1.表示“ ……的原因”

所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也2.表示“用来”、“……的依据”

师者,所以传道受业解惑也 在亭子里能看到长江南北上百里、东西三十里。波涛汹涌,风云时而出现,时而消失。白天,船只在亭前往来如梭;夜间,鱼龙在亭下悲鸣。景色瞬息万变,令人触目惊心,不能长久地观看。现在我能在亭中的小桌旁席上赏玩这些景色,抬起眼来就看个够。向西眺望武昌的群山,(只见)山脉蜿蜒起伏,草木排列成行,烟云消散,阳光普照,捕鱼、打柴的村民的房舍都历历可数。这就是把亭子称为“快哉”的道理。至于沙洲的岸边,故城的废墟,是曹孟德、孙仲谋所傲视之处,是周瑜、陆逊率兵驰骋的地方,那些遗留下来的传说和痕迹也足以使一般人称快。译文:第二段1、从第二段里,你可以感受到的景象有什么特点?

2、快哉亭之所以为快的原因何在?

答:使人快意的江景。前半讲地理——即空间,后半谈历史——即時間;前半的地理风景之中,又有远近、昼夜之別。 答:(1).江山风物足以观赏。

(2).古人流风足以怀想。

思 考第二段:写亭以“快哉”命名的原因。命名“快哉”的原因水色、山光登临者“快哉”历史遗迹世俗者“称快”? 昔楚襄王从宋玉、景差于兰台之宫,有风飒然至者,王披襟当之,曰:“快哉,此风!寡人所与庶人共者耶?”宋玉曰:“此独大王之雄风耳,庶人安得共之!”玉之言,盖有讽焉。夫风无雌雄之异,而人有遇不遇之变;楚王之所以为乐,与庶人之所以为忧,此则人之变也,而风何与焉?士生于世,使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快? 分 析 第 三 段从:带领 披:敞开 当:迎着 盖:大概 异:差别

遇:指碰上好机会,被重用

变:不同 与:参与 自得:舒畅

病:忧愁 性:本性 适:往 从前,楚襄王让宋玉、景差跟随着游兰台宫。一阵风吹来,飒飒作响, 楚王敞开衣襟,迎着风,说:“这风多么使人快乐啊!这是我和百姓共有的吧。”宋玉说:“这只是大王的雄风,百姓怎么能和你共同享受它呢?”宋玉的话大概有讽喻的意味吧。风并没有雄雌的区别,而人有是否受到赏识的不同。楚王之所以感到快乐,而百姓之所以感到忧愁,正是由于人们的境遇不同,跟风又有什么关系呢?士人生活在世上,假使心中不坦然,那么,到哪里没有忧愁?假使胸怀坦荡,不因为外界的影响而妨害性情, 那么,到什么地方没有欢乐呢?译文:第三段第三段:赞颂宋玉从《风赋》谈起,谈到了一般人的“忧乐观”。“忧乐观”一般人:苏 辙:“人有遇、不遇之变” “士生于世,使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快?”

分 析 第 四 段 今张君不以谪为患,窃会计之余功,而自放山水之间,此其中宜有以过人者。将蓬户瓮牖,无所不快;而况乎濯长江之清流,揖西山之白云,穷耳目之胜以自适也哉!不然,连山绝壑,长林古木,振之以清风,照之以明月,此皆骚人思士之所以悲伤憔悴而不能胜者,乌睹其为快也哉! 患:病,忧愁

余功:功劳之余,即剩余时间

自放:自己任情漫游。 放,纵。

蓬、瓮:用蓬草做,用破瓮做,名词用作动词。

宜:应该 濯:洗濯

揖:拱手行礼。这里的意思是相对(西山白云)

穷:尽享 胜:美景

自适:自求安适

振:吹拂。 胜:禁 乌:哪里 现在,张君不把贬谪当作忧患,在办完了公务之后,便任情漫游山水之间,这大概是因为他的心胸有超过一般人的地方。即使是用蓬草编门,以破瓦片做窗,都没有什么不快乐的事情,更何况在清澈的长江中洗浴,迎送西山的白云,竭尽耳目所能取得的快乐而使自己畅快呢?如果不是这样,那么,连绵的峰峦,深陡的沟壑,辽阔的森林,参天的古木,清风拂摇,明月高照,这些都会成为失意文人感到悲伤憔悴以至难以忍受的景物,怎见得这是能使人快乐的呢?译文:第四段概括每段的段意,找出文章的主旨句 第一段:描写江流之胜,记叙快哉亭的建造和命名。

第二段:写亭以“快哉”命名的原因。

第三段:赞颂宋玉从《风赋》谈起,谈到了一般人的“忧乐观”——说明“快”与“不快”皆由心生,与外物无关。

第四段:对张君人生态度的肯定——“快”与“不快”,关键在于内心之“得”与“不得”。在复习词语(推断、整合、积累)的基础上,概括内容,把握思路。

找出全文七个“快”字,每处用四个字概括其内容,再概括中心——体会文章形散神不散的特点。( )快哉

( )快哉

( )快哉

( )快哉

( )快哉

( )快哉

( )快哉 因景命名亭见景物流风遗迹大王雄风心中坦然贬谪清贫心忧怎能物人中心:使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快?黄州快哉亭记本文主旨句:“使其中坦然,不以物伤性,

将何适而非快?”作者情怀:身处逆境的旷达胸怀1、第一、二段和第三、四段的写法差异又何在?

2、本文共提到几个人?答:前两段叙事写景;后两段缘景抒情。 答:10人。今人三:张梦得为亭;余兄子瞻名之;余作記。古人七:曹、孙、周、陆之流风遗迹,称快世俗;楚王与宋玉之对话引出“快哉”,景差陪衬。 合作探究本文特色1、文章风格雄放而雅致。

2、笔势迂徐而畅达。

3、叙议结合,情景交融。1、找出本文中的对句 (1)南北百里,东西一舍。

(2)涛澜汹涌,风云开阖。

(3)昼则舟楫出没于其前,夜则鱼龙悲啸于其下。

(4)动心骇目。

(5)冈陵起伏,草木行列。

(6)烟消日出。

(7)流风遗迹。

(8)蓬户瓮牖。

(9)濯长江之清流,挹西山之白云。

(10)连山绝壑,

(11)长林古木。

(12)振之以清风,照之以明月。

(13)骚人思士。抒写感受续写下面一段话。(要求含有排比的句式) 我读了苏辙的《黄州快哉亭记》,“使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快?”让我明白了:只要心中坦然,不管做什么都快乐。

由此,我想到了……拓展练习1、文中提及“曹孟德、孙仲谋……周瑜、陆逊……;其流风遗迹,亦足以称快世俗”,试略举四人为世人所乐道的故事?

(1)曹操:建安元年,迎汉献帝于洛阳,又奉帝迁都于许昌,挟天子以令诸侯。建安五年,官渡一战,击败袁绍,结束中原二十年之久的战乱。

(2)孙权:继其兄孙策据江东六郡。汉献帝建安十三年,与刘备合力破曹操于赤壁,从此西联蜀汉、北抗曹魏,形成三分的局面。

(3)周瑜:建安十三年,曹操率兵南下,瑜与刘备合兵,大败操兵于赤壁。

(4)陆逊:孙策之婿,曾佐吕蒙败关羽,占荆州,用火攻破刘备四十余营。黄武七年,与魏将曹休战于皖,大败魏师。

2、试比较本文与《岳阳楼记》写法之异同? 为張梦得谪居黃州记其亭成之作。 因滕宗谅之请而作。 动机境遇观点

主张被贬筠州,时年四十四。 被贬鄧州,时年五十八。 以“坦然自适”、“不以物伤性”勉张氏随隨遇自适。 以“谪”为主,抒发先忧后乐之仁者襟怀。(較高) 苏辙主張“境随心转”,欣赏景物时受到自己主观的影响。 范文认为览物之情,受客观坏境影响─ “情随境迁” 。 同: 文体:记叙文含议论, 且旨都在议论。 结构: 先叙后议:先叙事、次叙景、末议论。 作者心情: 苏辙与范仲淹皆在遭谪贬后作此二文,都不免有抑郁不平之气。 写景: 两者皆以叙述亭边之江、湖为主。将水之盛大、变幻,描写得淋漓尽致。 走近文本 俗话说“诗有诗眼”,那么文亦当有文眼”,你们觉得哪个词作为文眼会比较合适呢? “快” 通读全文,思考:1.你从哪些语句中读出了“快哉”的感觉呢? 2.从苏辙的快意中,你读出了苏辙是一个怎样的人呢 ? 走近文本 文眼:

主旨句: 快(哉)使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快? 苏辙:有身处逆境的旷达胸怀

谈一谈,你对“使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快”有何理解? 君子以坦荡豁达的处世态度面对所有的不快,不以物喜,不以物悲,随遇而安,才能聆听自然之美。 快哉亭为张怀民所建,苏轼所命名,苏辙作记。三人均遭贬官的命运(苏辙生性沉静淡泊,虽没有历经“乌台诗案”之屈辱,却也有贬官之累),故作者写做这篇文章寓勉人并自励之意,全文主旨在说明人心坦然自得,不受制于外物,便能无往而不快。与范仲淹写《岳阳楼记》“不以物喜,不以己悲”的情怀有异曲同工之妙。 练一练 1、对下列句子中红色词语的解释,不正确的一项是( )

A、将何往而非病 病:忧愁,怨恨

B、穷耳目之胜以自适 胜:胜景,景观

C、将何适而非快 适:安适

D、王披襟当之 当:对着,迎着

c适:动词,到,往2、以下六句话,分别编为四组,全都表明作者对“快哉”看法的一组是( )

①、……为亭,以览观江流之胜,而余兄子瞻名之曰“快哉” ②、今乃得玩之(胜景于)几席之上,举目而足③、曹孟德、孙仲谋……流风遗迹,亦足以称快世俗 ④、楚王之所以为乐,与庶人之所以为忧,此则人之变也⑤、快哉,此风!寡人所与庶人共者耶?⑥ 士生于世,使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快

A、① ② ④ ⑥ B、② ③ ④ ⑥

C、③ ④ ⑤ ⑥ D、① ③ ⑤ ⑥

①是筑亭目的及亭的命名, ⑤是与亭名相关的典故,均不是作者对“快哉”的看法

B 3、对原文有关内容的分析概括不正确的一项是

A、作者畅言“快哉”,不仅因为快哉亭所处地理位置的景象使人心旷神怡,而且因为宦途失意之人如果“不以物伤性”,则无论处于什么环境,都能“自放山水之间”而独得其快。

B、文中的“不以物伤性”与范仲淹的“不以物喜,不以己悲”表达的生活理想是一致的。

C、作文本意并不在提倡士人远离尘世、自寻其乐,而在以旷达之情来慰藉不得意的士人,希望他们能胸中坦然,生于世而无往不自得。

D、文章既写出了作者登临览胜的快意之情,又含有不平之气。B范仲淹“不以物喜,不以己悲”“先忧后乐”的思想境界显然远远高出一般的迁客骚人,苏辙以纵情山水,心胸旷达,随遇而安慰藉他人并自慰,也在一般迁客骚人之列。