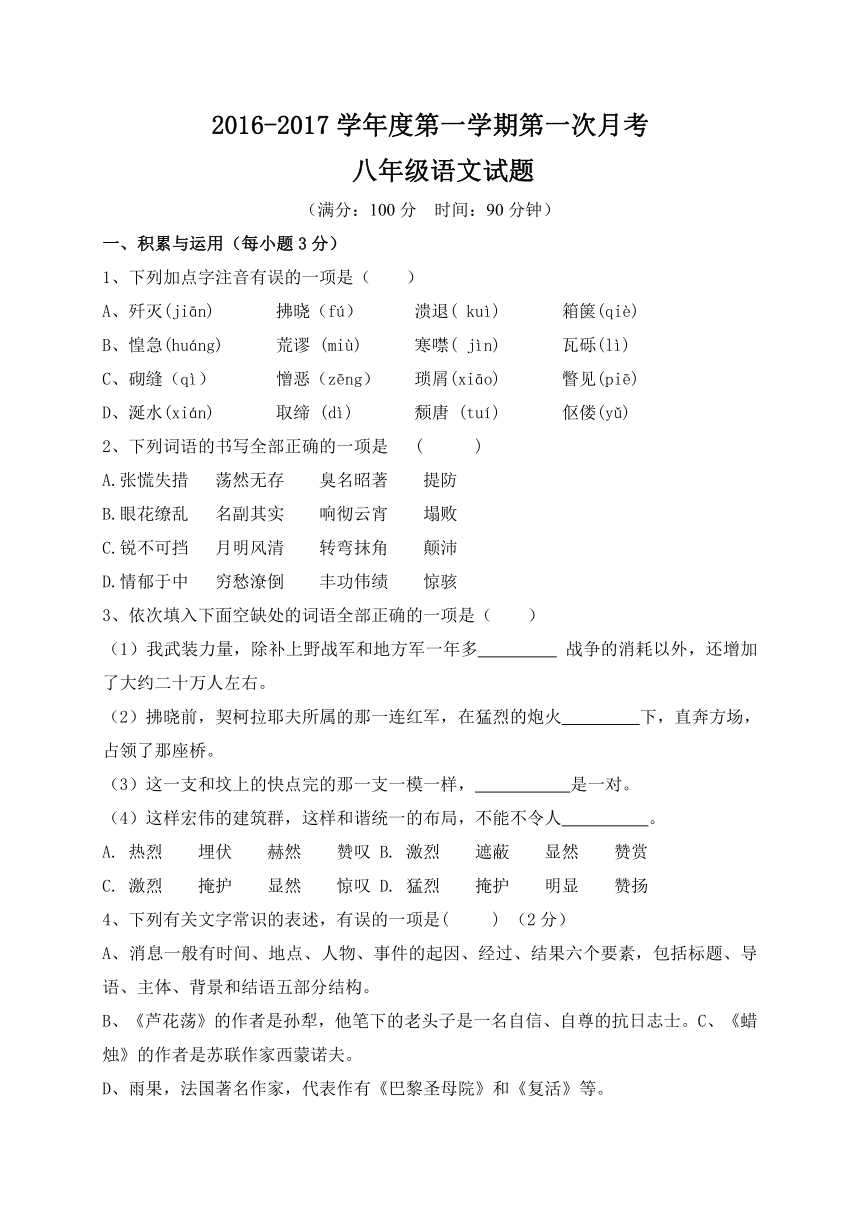

山东省泰安市岱岳区泰山菁华双语学校2016-2017学年八年级上学期第一次月考语文试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 山东省泰安市岱岳区泰山菁华双语学校2016-2017学年八年级上学期第一次月考语文试题(无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-09-29 14:44:20 | ||

图片预览

文档简介

2016-2017学年度第一学期第一次月考

八年级语文试题

(满分:100分

时间:90分钟)

一、积累与运用(每小题3分)

1、下列加点字注音有误的一项是(

)

A、歼灭(jiān)

拂晓(fú)

溃退(

kuì)

箱箧(qiè)

B、惶急(huáng)

荒谬

(miù)

寒噤(

jìn)

瓦砾(lì)

C、砌缝(qì)

憎恶(zēng)

琐屑(xiāo)

瞥见(piē)

D、涎水(xián)

取缔

(dì)

颓唐

(tuí)

伛偻(yǔ)

2、下列词语的书写全部正确的一项是

(

)

A.张慌失措

荡然无存

臭名昭著

提防

B.眼花缭乱

名副其实

响彻云宵

塌败

C.锐不可挡

月明风清

转弯抹角

颠沛

D.情郁于中

穷愁潦倒

丰功伟绩

惊骇

3、依次填入下面空缺处的词语全部正确的一项是(

)

(1)我武装力量,除补上野战军和地方军一年多

战争的消耗以外,还增加了大约二十万人左右。

(2)拂晓前,契柯拉耶夫所属的那一连红军,在猛烈的炮火

下,直奔方场,占领了那座桥。

(3)这一支和坟上的快点完的那一支一模一样,

是一对。

(4)这样宏伟的建筑群,这样和谐统一的布局,不能不令人

。

A.

热烈

埋伏

赫然

赞叹

B.

激烈

遮蔽

显然

赞赏

C.

激烈

掩护

显然

惊叹

D.

猛烈

掩护

明显

赞扬

4、下列有关文字常识的表述,有误的一项是(

)

(2分)

A、消息一般有时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果六个要素,包括标题、导语、主体、背景和结语五部分结构。

B、《芦花荡》的作者是孙犁,他笔下的老头子是一名自信、自尊的抗日志士。C、《蜡烛》的作者是苏联作家西蒙诺夫。

D、雨果,法国著名作家,代表作有《巴黎圣母院》和《复活》等。

5.选出比喻手法运用不恰当的一项是

(

)

A.鲜嫩的芦花像一片展开的紫色的丝绒。

B.母亲眺望的目光是一根无形的线,牵扯着远方游子的心。

C.同学们的学习劲头像决了堤的洪水,一泻千里,势不可挡。

D.每一朵盛开的花像一个个张满了的小小的帆。

6、请找出下列没有语病的一句

(

)

A.他这个人太果断,什么事都不愿听取群众的意见。

B.愿意参加革命的,我们欢迎;愿意回家的,我们发给路费。一切由大家自己决定。

C.听了老战士的报告,使我激动得热泪盈眶,我一定要向老战士学习。

D.这个村连续两年获得大丰收,不但向国家交售了六万斤大米,而且不吃国家的救济粮了。

7、下列句中的成语使用不恰当的一项是(

)

A.

月色朦胧的夜晚,同学们聚在一起开篝火晚会,欢声笑语,尽情的享受天伦之乐。

B.

如果台湾当权者胆敢铤而走险,制造台独重大事变,中国人民将不惜一切代价,坚决地粉碎台独分裂图谋。

C.

老师语重心长地给我讲沉迷于网络的害处,列举了许多同学因上网而荒废学业的例子。

D.

4月22日是“世界地球日”,王钢和他的几个志同道合的同学决定组成一个名为“绿色先锋”的课外活动小组。

8、将“一是幻想,幻想产生东方艺术”还原到下文中,正确的位置是(

)

在世界的某个角落,有一个世界奇迹。A这个奇迹叫圆明园。B艺术有两个来源:一是理想,理想产生欧洲艺术;C圆明园在幻想艺术中的地位就如同巴特农神庙在理想艺术中的地位。D

二、课内阅读

(一)阅读下面文字,完成9—12题(每题3分,共12分)

(新华社长江前线22日22时电)(1)人民解放军百万大军,从1000余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。(2)西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。(3)20日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,24小时内即飞渡过30万人。(4)21日下午五时起,我西路军开始渡江,地点在九江、安庆段。(5)至发电时止,该路35万人民解放军已渡过2/3,余部23日可渡完。(6)这一路现已占领贵池、殷家汇、东流、至德、彭泽之线的广大南岸阵地,正向南扩展中。(7)和中路军所遇敌情一样,我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。(8)此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。(9)国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。(10)战犯汤恩伯21日到芜湖督战,不起丝毫作用。(11)汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。(12)不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。(13)我东路35万大军与西路同日同时发起渡江作战。(14)所有预定计划,都已实现。(15)至发电时止,我东路各军已大部渡过南岸,余部23日可以渡完。(16)此处敌军抵抗较为顽强,然在21日下午至22日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。(17)我军前锋,业已②切断镇江无锡段铁路线。

9.对文字信息理解不正确的一项是(

)

A、这则消息的“电头”是(新华社长江前线22日22时电)

B、“导语”部分是第(1)

(2)句。导语中揭示我军所向披靡、战绩辉煌的词语是冲破敌阵、横渡长江。

C、这则消息主体部分是第(3)—(17)

记录我军节节胜利的事实的一个四字成语是锐不可当。

D、从新闻的结构五部分来看,这则消息的背景既没单独列出,也没隐含的主体之中

10.对第(5)句分析不正确的一项是(

)

A、这句话改为“现在,该路35万人民解放军已渡过多一半,剩下的23日可渡完。”之后语意没有发生改变。

B、这句话不能这样更改。“现在”与“至发电时止”比,不如后者概念确切;

C、“多一半”与“2/3”比,表达含混,模糊不清;

D、“剩下的”所指不明(是人 是物 ),“余部”是军事术语,贴切,得体。

11、对第(16)句中“歼灭”与“击溃”,

“占领”与“控制”这两组词理解正确的一项是(

)

A、这两组词的后一个在程度上都比前者深,当然可以互换。

B、句中的前两个词语可以互换。“歼灭”指“全部消灭”,“击溃”指“被打击而逃散”,“占领”指“彻底得到”,“控制”指拥有主动权,互换后更具体。

C、句中的词语都不能互换。“歼灭”指“全部消灭”,“击溃”指“被打击而逃散”,“占领”指“彻底得到”,“控制”指拥有主动权,后一个在程度上都不如前者深,当然不可以互换。

D、句中的词语都不能互换。“歼灭”指“全部消灭”,“击溃”指“被打击而逃散”,“占领”指“彻底得到”,“控制”指拥有主动权,后一个在程度上都比前者深,当然不可以互换。

12、对文段认识不准确的一项(

)

A、“汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的”,课文中相应的句子是“此处敌军抵抗较为顽强”,但在“21日下午至22日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌。”说明敌军外强中干,逃脱不了灭亡的命运。

B、汤恩伯认为“弱点只存在于南京九江一线”,课文中相应的句子是“我军所遇之抵抗,甚为微弱”,便说明敌军不堪一击,反衬我人民解放军英勇善战,决胜千里。

C、人民解放军用事实说明我军的胜利已成定局。国民党大势已去,如果国民党是的防线再坚固一些,就能改变当时的局势。

D、“我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。”其原因是我军锐不可当(或英勇善战)国民党拒签和平协定,敌军厌战。

(二)阅读下面文字,完成13—15题(每题3分,共12分)

我说道:“爸爸,你走吧。”他往车外看了看,说,“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台,须穿过铁道,须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿著黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。我再向外看时,他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时,他先将桔子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起桔子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的,过一会说:“我走了,到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回过头看见我,说:“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

13.选段中先后两次写道“我”流泪,“我的眼泪又来了”,这里流出的泪是(

)

A.伤感愧疚的泪

B.伤心悲痛的泪

C.忧伤惆怅的泪

D.感激动情的泪

14.选段中写父亲的外貌,先后写了“戴着黑布小帽”“穿着黑布大马褂”,对其用意理解不正确的一项是(

)

A.因为才替祖母办丧事,黑色有哀悼的意思。

B.家景惨淡,父亲老境颓唐,“黑布”刚好反映了家境困顿。

C.着力刻画父亲生活方式古板,表明我要继承这种家风。

D.黑色色调暗淡阴沉,与全文气氛一致。

15.选段着重写了父亲买橘子和下车往回走混入人群的两处“背影”,对这样写的主要原因理解最确切的一项是(

)(3分)

A.因“我”的观察角度无法从正面看到父亲。

B.因“背影”是父亲在特定环境中的形象,父亲的老境颓唐,心情忧郁,父爱真挚等。都可通过“背影”真切地表现出来。

C.因“我”与父亲告别,感情悲伤,使我只能从“背影”中默默地向父亲表达怀念、祝福之情。

D.因“背影”给人的感觉是模糊的,与全文的感情基调形成明显的对照。

三、背诵默写

16、请写出古代描写战争的诗词(连续的两句)(2分)

17、背诵默写(5分)

(1)汉乐府民歌《长歌行》中寄寓人生哲理的名句是:___________

_,____________

。

(2)《早寒江上有怀》中,作者看到孤帆从天边驶过,勾起乘船返乡的心绪的两句是:____________

,____________

。

(3)树树皆秋色,:____________

,____________

。

(4)

气蒸云梦泽,____________

。

(5)常恐秋节至,____________

。

四、阅读下面文字,完成18—22题。(共10分)

第六病室(节选)

契诃夫

在医院的后院里有一座不大的偏屋,四周长着密密麻麻的牛蒡、荨麻和野生的大麻。这房子的铁皮屋顶已经生锈,烟囱塌了半截,门前的台阶早已腐朽,长出草来,墙上的灰浆只留下斑驳的残迹。偏屋的正面对着医院,后面朝向田野;一道带钉子的灰色围墙把偏屋和田野隔开。那些尖端朝上的钉子、那围墙、那小屋本身,都有一种垂头丧气、罪孽深重的特别气象——只有我们的医院和监狱的房屋才会这个样子。

如果您不怕被荨麻螫痛,那您就沿着一条通向偏屋的羊肠小道走去,让我们看一看里面的情景。打开第一道门,我们来到了外室。这里的墙下和炉子旁边扔着一堆堆医院里的破烂。床垫啦,破旧的病人服啦,长裤啦,蓝白条纹的衬衫啦,毫无用处的破鞋啦——所有这些皱皱巴巴的破烂混杂在一起,胡乱堆放着,正在霉烂,发出一股令人窒息的臭味。

看守人尼基塔,嘴里咬着烟斗,老是躺在这堆污七八糟的废物上。他是个退伍的老兵,那身旧军服上的红领章早已褪成棕黄色。脸相严厉而枯瘦;眉毛滋出来,给那张脸添了一种草原上看羊狗的神情;他鼻子发红,身材短小,长得清瘦,筋脉嶙嶙;可是气派威严,拳头粗大。他属于那种头脑简单、唯命是从、忠于职守、愚钝固执的人,这种人最喜欢秩序,把它看得高于一切,因而深信:他们就得挨打。他打他们的脸、胸、背,打到哪儿算哪儿,相信不这样就不能维持这里的秩序。

再往里走,您便进入一间宽敞的大房间,如果不算外室,整座房子就由它占去了。这里的墙壁涂成暗蓝色,天花板熏黑了,跟没有烟囱的农舍一样。显然,到了冬天,这里的炉子日夜冒烟,煤气很重。窗子的里边装着铁栅栏,样子难看。地板灰暗,粗劣。满屋子的酸白菜味,灯芯的焦糊味,臭虫味和氨水味,这股浑浊的气味让您产生的最初的印象是,仿佛您进入了一个圈养动物的畜栏。

房间里摆着几张床,床脚钉死在地板上。在床上坐着、躺着的人都穿着蓝色病人服,戴着旧式尖顶帽。这些人是疯子。

18、文中第一段渲染了一种什么样的气氛?(2分)

19、指出“那些尖端朝上的钉子、那围墙、那小屋本身,都有一种垂头丧气、罪孽深重的特别气象——只有我们的医院和监狱的房屋才会这个样子。”句中破折号的作用是什么?(2分)

20、文章在介绍看守人尼基塔的外貌时,说:“眉毛滋出来,给那张脸添了一种草原上看羊狗的神情”,“看羊狗的神情”暗示了什么?他是怎样的一种人?(2分)

21、文中景物描写有什么作用?(3分)

22、简要概括第六病室是一个什么样的病室?(3分)

五、写作(共50分)

翻开自己的成长日记,每个人都会回忆起珍藏在心中的那份感动:也许是孤独时得到的一个问候,也许是沮丧时得到的一个鼓励,也许是跌倒时得到的一个搀扶,也许是迷路时得到的一个指点……在我们成长的道路上,每个人都会得到来自父母、亲友、老师、同学乃至陌生人的关心和帮助,这点点滴滴的关爱,就像一颗颗爱的种子播撒在我们的心田,有那么一天,我们也会把爱的花香传递到整个世界。

请结合你自己的成长经历,以“滴水之恩”为话题写一篇记叙文。

要求:①自拟题目,自选角度,自定中心;②600字左右;③文中不能出现真实的校名、人名;④不能用本试卷阅读题的材料作为写作内容。

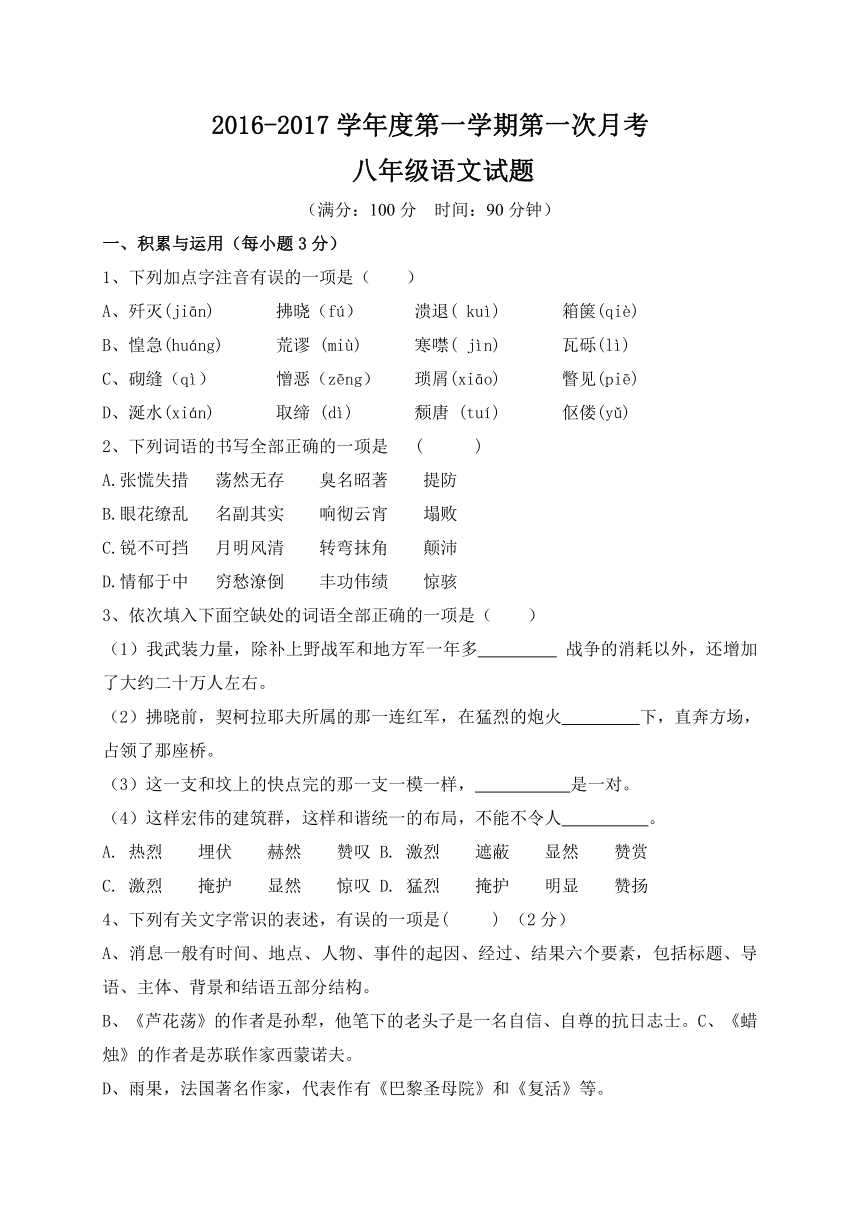

八年级语文试题

(满分:100分

时间:90分钟)

一、积累与运用(每小题3分)

1、下列加点字注音有误的一项是(

)

A、歼灭(jiān)

拂晓(fú)

溃退(

kuì)

箱箧(qiè)

B、惶急(huáng)

荒谬

(miù)

寒噤(

jìn)

瓦砾(lì)

C、砌缝(qì)

憎恶(zēng)

琐屑(xiāo)

瞥见(piē)

D、涎水(xián)

取缔

(dì)

颓唐

(tuí)

伛偻(yǔ)

2、下列词语的书写全部正确的一项是

(

)

A.张慌失措

荡然无存

臭名昭著

提防

B.眼花缭乱

名副其实

响彻云宵

塌败

C.锐不可挡

月明风清

转弯抹角

颠沛

D.情郁于中

穷愁潦倒

丰功伟绩

惊骇

3、依次填入下面空缺处的词语全部正确的一项是(

)

(1)我武装力量,除补上野战军和地方军一年多

战争的消耗以外,还增加了大约二十万人左右。

(2)拂晓前,契柯拉耶夫所属的那一连红军,在猛烈的炮火

下,直奔方场,占领了那座桥。

(3)这一支和坟上的快点完的那一支一模一样,

是一对。

(4)这样宏伟的建筑群,这样和谐统一的布局,不能不令人

。

A.

热烈

埋伏

赫然

赞叹

B.

激烈

遮蔽

显然

赞赏

C.

激烈

掩护

显然

惊叹

D.

猛烈

掩护

明显

赞扬

4、下列有关文字常识的表述,有误的一项是(

)

(2分)

A、消息一般有时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果六个要素,包括标题、导语、主体、背景和结语五部分结构。

B、《芦花荡》的作者是孙犁,他笔下的老头子是一名自信、自尊的抗日志士。C、《蜡烛》的作者是苏联作家西蒙诺夫。

D、雨果,法国著名作家,代表作有《巴黎圣母院》和《复活》等。

5.选出比喻手法运用不恰当的一项是

(

)

A.鲜嫩的芦花像一片展开的紫色的丝绒。

B.母亲眺望的目光是一根无形的线,牵扯着远方游子的心。

C.同学们的学习劲头像决了堤的洪水,一泻千里,势不可挡。

D.每一朵盛开的花像一个个张满了的小小的帆。

6、请找出下列没有语病的一句

(

)

A.他这个人太果断,什么事都不愿听取群众的意见。

B.愿意参加革命的,我们欢迎;愿意回家的,我们发给路费。一切由大家自己决定。

C.听了老战士的报告,使我激动得热泪盈眶,我一定要向老战士学习。

D.这个村连续两年获得大丰收,不但向国家交售了六万斤大米,而且不吃国家的救济粮了。

7、下列句中的成语使用不恰当的一项是(

)

A.

月色朦胧的夜晚,同学们聚在一起开篝火晚会,欢声笑语,尽情的享受天伦之乐。

B.

如果台湾当权者胆敢铤而走险,制造台独重大事变,中国人民将不惜一切代价,坚决地粉碎台独分裂图谋。

C.

老师语重心长地给我讲沉迷于网络的害处,列举了许多同学因上网而荒废学业的例子。

D.

4月22日是“世界地球日”,王钢和他的几个志同道合的同学决定组成一个名为“绿色先锋”的课外活动小组。

8、将“一是幻想,幻想产生东方艺术”还原到下文中,正确的位置是(

)

在世界的某个角落,有一个世界奇迹。A这个奇迹叫圆明园。B艺术有两个来源:一是理想,理想产生欧洲艺术;C圆明园在幻想艺术中的地位就如同巴特农神庙在理想艺术中的地位。D

二、课内阅读

(一)阅读下面文字,完成9—12题(每题3分,共12分)

(新华社长江前线22日22时电)(1)人民解放军百万大军,从1000余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。(2)西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。(3)20日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,24小时内即飞渡过30万人。(4)21日下午五时起,我西路军开始渡江,地点在九江、安庆段。(5)至发电时止,该路35万人民解放军已渡过2/3,余部23日可渡完。(6)这一路现已占领贵池、殷家汇、东流、至德、彭泽之线的广大南岸阵地,正向南扩展中。(7)和中路军所遇敌情一样,我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。(8)此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。(9)国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。(10)战犯汤恩伯21日到芜湖督战,不起丝毫作用。(11)汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。(12)不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。(13)我东路35万大军与西路同日同时发起渡江作战。(14)所有预定计划,都已实现。(15)至发电时止,我东路各军已大部渡过南岸,余部23日可以渡完。(16)此处敌军抵抗较为顽强,然在21日下午至22日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。(17)我军前锋,业已②切断镇江无锡段铁路线。

9.对文字信息理解不正确的一项是(

)

A、这则消息的“电头”是(新华社长江前线22日22时电)

B、“导语”部分是第(1)

(2)句。导语中揭示我军所向披靡、战绩辉煌的词语是冲破敌阵、横渡长江。

C、这则消息主体部分是第(3)—(17)

记录我军节节胜利的事实的一个四字成语是锐不可当。

D、从新闻的结构五部分来看,这则消息的背景既没单独列出,也没隐含的主体之中

10.对第(5)句分析不正确的一项是(

)

A、这句话改为“现在,该路35万人民解放军已渡过多一半,剩下的23日可渡完。”之后语意没有发生改变。

B、这句话不能这样更改。“现在”与“至发电时止”比,不如后者概念确切;

C、“多一半”与“2/3”比,表达含混,模糊不清;

D、“剩下的”所指不明(是人 是物 ),“余部”是军事术语,贴切,得体。

11、对第(16)句中“歼灭”与“击溃”,

“占领”与“控制”这两组词理解正确的一项是(

)

A、这两组词的后一个在程度上都比前者深,当然可以互换。

B、句中的前两个词语可以互换。“歼灭”指“全部消灭”,“击溃”指“被打击而逃散”,“占领”指“彻底得到”,“控制”指拥有主动权,互换后更具体。

C、句中的词语都不能互换。“歼灭”指“全部消灭”,“击溃”指“被打击而逃散”,“占领”指“彻底得到”,“控制”指拥有主动权,后一个在程度上都不如前者深,当然不可以互换。

D、句中的词语都不能互换。“歼灭”指“全部消灭”,“击溃”指“被打击而逃散”,“占领”指“彻底得到”,“控制”指拥有主动权,后一个在程度上都比前者深,当然不可以互换。

12、对文段认识不准确的一项(

)

A、“汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的”,课文中相应的句子是“此处敌军抵抗较为顽强”,但在“21日下午至22日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌。”说明敌军外强中干,逃脱不了灭亡的命运。

B、汤恩伯认为“弱点只存在于南京九江一线”,课文中相应的句子是“我军所遇之抵抗,甚为微弱”,便说明敌军不堪一击,反衬我人民解放军英勇善战,决胜千里。

C、人民解放军用事实说明我军的胜利已成定局。国民党大势已去,如果国民党是的防线再坚固一些,就能改变当时的局势。

D、“我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。”其原因是我军锐不可当(或英勇善战)国民党拒签和平协定,敌军厌战。

(二)阅读下面文字,完成13—15题(每题3分,共12分)

我说道:“爸爸,你走吧。”他往车外看了看,说,“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台,须穿过铁道,须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿著黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。我再向外看时,他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时,他先将桔子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起桔子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的,过一会说:“我走了,到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回过头看见我,说:“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

13.选段中先后两次写道“我”流泪,“我的眼泪又来了”,这里流出的泪是(

)

A.伤感愧疚的泪

B.伤心悲痛的泪

C.忧伤惆怅的泪

D.感激动情的泪

14.选段中写父亲的外貌,先后写了“戴着黑布小帽”“穿着黑布大马褂”,对其用意理解不正确的一项是(

)

A.因为才替祖母办丧事,黑色有哀悼的意思。

B.家景惨淡,父亲老境颓唐,“黑布”刚好反映了家境困顿。

C.着力刻画父亲生活方式古板,表明我要继承这种家风。

D.黑色色调暗淡阴沉,与全文气氛一致。

15.选段着重写了父亲买橘子和下车往回走混入人群的两处“背影”,对这样写的主要原因理解最确切的一项是(

)(3分)

A.因“我”的观察角度无法从正面看到父亲。

B.因“背影”是父亲在特定环境中的形象,父亲的老境颓唐,心情忧郁,父爱真挚等。都可通过“背影”真切地表现出来。

C.因“我”与父亲告别,感情悲伤,使我只能从“背影”中默默地向父亲表达怀念、祝福之情。

D.因“背影”给人的感觉是模糊的,与全文的感情基调形成明显的对照。

三、背诵默写

16、请写出古代描写战争的诗词(连续的两句)(2分)

17、背诵默写(5分)

(1)汉乐府民歌《长歌行》中寄寓人生哲理的名句是:___________

_,____________

。

(2)《早寒江上有怀》中,作者看到孤帆从天边驶过,勾起乘船返乡的心绪的两句是:____________

,____________

。

(3)树树皆秋色,:____________

,____________

。

(4)

气蒸云梦泽,____________

。

(5)常恐秋节至,____________

。

四、阅读下面文字,完成18—22题。(共10分)

第六病室(节选)

契诃夫

在医院的后院里有一座不大的偏屋,四周长着密密麻麻的牛蒡、荨麻和野生的大麻。这房子的铁皮屋顶已经生锈,烟囱塌了半截,门前的台阶早已腐朽,长出草来,墙上的灰浆只留下斑驳的残迹。偏屋的正面对着医院,后面朝向田野;一道带钉子的灰色围墙把偏屋和田野隔开。那些尖端朝上的钉子、那围墙、那小屋本身,都有一种垂头丧气、罪孽深重的特别气象——只有我们的医院和监狱的房屋才会这个样子。

如果您不怕被荨麻螫痛,那您就沿着一条通向偏屋的羊肠小道走去,让我们看一看里面的情景。打开第一道门,我们来到了外室。这里的墙下和炉子旁边扔着一堆堆医院里的破烂。床垫啦,破旧的病人服啦,长裤啦,蓝白条纹的衬衫啦,毫无用处的破鞋啦——所有这些皱皱巴巴的破烂混杂在一起,胡乱堆放着,正在霉烂,发出一股令人窒息的臭味。

看守人尼基塔,嘴里咬着烟斗,老是躺在这堆污七八糟的废物上。他是个退伍的老兵,那身旧军服上的红领章早已褪成棕黄色。脸相严厉而枯瘦;眉毛滋出来,给那张脸添了一种草原上看羊狗的神情;他鼻子发红,身材短小,长得清瘦,筋脉嶙嶙;可是气派威严,拳头粗大。他属于那种头脑简单、唯命是从、忠于职守、愚钝固执的人,这种人最喜欢秩序,把它看得高于一切,因而深信:他们就得挨打。他打他们的脸、胸、背,打到哪儿算哪儿,相信不这样就不能维持这里的秩序。

再往里走,您便进入一间宽敞的大房间,如果不算外室,整座房子就由它占去了。这里的墙壁涂成暗蓝色,天花板熏黑了,跟没有烟囱的农舍一样。显然,到了冬天,这里的炉子日夜冒烟,煤气很重。窗子的里边装着铁栅栏,样子难看。地板灰暗,粗劣。满屋子的酸白菜味,灯芯的焦糊味,臭虫味和氨水味,这股浑浊的气味让您产生的最初的印象是,仿佛您进入了一个圈养动物的畜栏。

房间里摆着几张床,床脚钉死在地板上。在床上坐着、躺着的人都穿着蓝色病人服,戴着旧式尖顶帽。这些人是疯子。

18、文中第一段渲染了一种什么样的气氛?(2分)

19、指出“那些尖端朝上的钉子、那围墙、那小屋本身,都有一种垂头丧气、罪孽深重的特别气象——只有我们的医院和监狱的房屋才会这个样子。”句中破折号的作用是什么?(2分)

20、文章在介绍看守人尼基塔的外貌时,说:“眉毛滋出来,给那张脸添了一种草原上看羊狗的神情”,“看羊狗的神情”暗示了什么?他是怎样的一种人?(2分)

21、文中景物描写有什么作用?(3分)

22、简要概括第六病室是一个什么样的病室?(3分)

五、写作(共50分)

翻开自己的成长日记,每个人都会回忆起珍藏在心中的那份感动:也许是孤独时得到的一个问候,也许是沮丧时得到的一个鼓励,也许是跌倒时得到的一个搀扶,也许是迷路时得到的一个指点……在我们成长的道路上,每个人都会得到来自父母、亲友、老师、同学乃至陌生人的关心和帮助,这点点滴滴的关爱,就像一颗颗爱的种子播撒在我们的心田,有那么一天,我们也会把爱的花香传递到整个世界。

请结合你自己的成长经历,以“滴水之恩”为话题写一篇记叙文。

要求:①自拟题目,自选角度,自定中心;②600字左右;③文中不能出现真实的校名、人名;④不能用本试卷阅读题的材料作为写作内容。

同课章节目录