浙江省诸暨市暨阳初级中学人教版八年级上册语文课件:第25课 杜甫诗三首 (共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 浙江省诸暨市暨阳初级中学人教版八年级上册语文课件:第25课 杜甫诗三首 (共34张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 712.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-02 08:28:08 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。读诗的三种境界读得通顺

读出韵律

读出情感近体诗——也称格律诗。唐代形成的律诗和绝句的通称,同古体诗相对而言。句数、字数和平仄、用韵等都有严格规定。 律诗的特点:

· 每句必须平仄相间,押平声韵。

· 首联可对可不对,颔联和颈联必须要对仗,尾联不对仗。

民间疾苦,笔底波澜;

世上疮痍,诗中圣哲。

满眼河山,大地早非唐李有;

一腔君国,草堂犹是杜陵春。

草堂留后世,诗圣著千秋。杜甫(公元712-770),字子美,诗中自称少陵野老,后人称他杜少陵。

他是唐代伟大的现实主义诗人,他的诗篇象一面镜子,广泛而深刻地反映了“安史之乱”前后唐代社会由盛而衰的真实历史面貌。

他的诗歌被公认为“诗史”,他本人也被看做一带代宗师,被尊称为“诗圣”。杜甫的创作历程(一)读书和壮游时期

(二)长安十年时期

(三)战乱流离时期

(四)漂泊西南时期 这首诗是杜甫早期的作品。当时年轻的诗人离开了长安,到

兖州去省亲——其父杜闲当时任兖(yǎn)州司马。此后大约三四

年内,他一直在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友,这首诗

就是这期间写的。望岳

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

会当凌绝顶,

一览众山小。 岱宗夫如何?

——乍一望见泰山时,那种欣喜惊讶仰慕的情形。

齐鲁青未了。

——别出心裁的写出自己的欣赏体验。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。远望近望望岳泰山的神奇秀丽、巍峨高大 荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

会当凌绝顶,

一览众山小。

细望诗人感受这不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。“会当凌绝顶,一览众山小”赏析: 从这两句富有启发性和象征意义的诗中,可以看到诗人杜甫不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。这就是为什么这两句诗千百年来一直为人们所传诵,而至今仍能引起我们强烈共鸣的原因。诗歌主题:

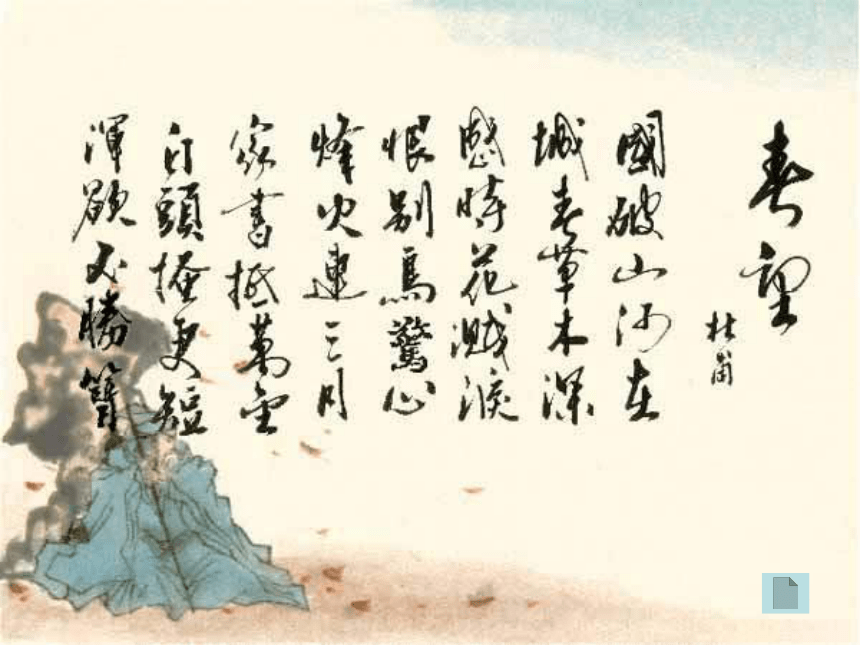

热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。 天宝十四载(755)十一月,诗人赴奉先县探家,未几,安禄山发动叛乱。次年五月,叛贼攻破潼关,诗人被迫北上避难,安家于辘州。七月,肃宗即位于灵武,诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押到长安;因他官卑职小,未被囚禁。第二年四月,他乘机逃离长安,历尽千辛万苦,终于到达当时朝廷的所在地——凤翔县。这首诗是诗人逃离长安前一个月写的。春望

杜甫

国破 山河 在, 城春 草木 深。

感时 花 溅泪, 恨别 鸟 惊心。

烽火 连 三月, 家书 抵 万金。

白头 搔 更短, 浑欲 不 胜簪。春望

杜甫

国破 山河 在, 城春 草木 深。

感时 花 溅泪, 恨别 鸟 惊心。

烽火 连 三月, 家书 抵 万金。

白头 搔 更短, 浑欲 不 胜簪。前四句抒发了诗人面对国都沦陷,山河

破碎而产生的沉痛和忧伤之情,后四句

抒发了诗人对亲人的思念牵挂之情。 2、“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

这一联一般有两种解释:你赞成哪种解释?理由是什么?(1)诗人因感时恨别,见花而落泪,,听到鸟

鸣而感到惊心;

(2)以花、鸟拟人,花感时而落泪,鸟恨别而

惊心。此联向来有两钟解释:一种是以诗人为“感”“恨”的主体。花、鸟在春景中是最有代表性的事物,能使人赏心悦目,但诗人此刻面对残破的都城,不知官军何时才能平定叛乱,不知妻儿在兵荒马乱中如何度日……种种念头困扰着他,他怎能不见花儿落泪,闻鸟而惊心呢?另一种以花、鸟为“感”“恨”的主体。这自然是诗人移情于物的结果。这两种解释实质上并无区别,都表达了感时伤世的感情。石壕吏唐肃宗乾元元年(759)春天,郭子仪等九节度使六十万大军包围安庆于邺城,由于指挥不统一,被史思明援军打败。唐王朝为补充兵力,便在洛阳至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。这时杜甫路经这些地方,一路上所看的都是征夫怨妇们的愁眉苦脸,所听到的是别家出征时的哭声,于是他就其所见所闻写成了著名的组诗“三吏”“三别”,《石壕吏》是“三吏”中佳作。这首诗写了件什么事?请你把这件事告诉大家。想一想 文章开头四句是故事的发生,哪

一句预示有一场灾难降临?有吏夜捉人想一想 在这里老翁、老妇分别有怎样的

举动?全篇围绕哪两个字展开的?老翁逾墙走 老妇出门看捉人赏析1: 本诗中不说征兵、点兵、招兵,而说“捉人”已于如实描绘中寓揭露批判之意,再用一个“夜”字作“捉”的时间状语含义就更丰富了。想一想 哪几个词写出了差役怒呼、老妇

哭啼的情景?呼 啼 怒 苦赏析2: 本诗在艺术表现手法上运用了“藏问于答”,如“吏呼一何怒,妇啼一何苦”概括了双方的矛盾,但并没写吏的蛮横凶暴,而是从老妇的致词中暗示出来。想一想 老妇致词说了哪些家事?诗人是

怎样知道的?一家三男被征 二男新战死 寡媳衣不遮体听妇前致词赏析3: 至此,诗也进入尾声。“夜深语声绝,如闻泣幽咽。”一个“如”字点明了这里所写的又是诗人的错觉。而这错觉不正出自诗人那忧国忧民之心吗?石壕吏(译文) 黄昏时份,我投宿石壕村,夜里听到有官吏来捉人。老翁赶快跳墙逃,老妇出去看大门。

小吏喊声多愤怒,老妇哭声多悲苦。

听我老妇进一言:三儿都是邺城卒。一个儿子捎信来,两个儿子新战死。活人暂且偷残生,死者从此长别离。家里再也没有人,只有吃奶的小孙儿。孙子的母亲还没走,可是出门却没有遮身的裙。老太婆虽然力气衰,还请连夜跟您走,赶到河阳服兵役,还能勉强给部队做早餐。

夜久不再闻人语,似乎只有抽泣声。天明后,我告辞上路去,独与老翁相道别。暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。交代了故事发生的时间和地点。写出了“吏”与“妇”的尖锐矛盾。照应开头,写出事件结局与诗人感受。分三层:①(前六句)写老妇诉说儿子情况,说明这一家人已经为国家作出了重大牺牲。②(中间四句)写老妇诉说家中现状,衣不蔽体,食不果腹。③(最后四句)写老妇自请应役。自愿为战士们做饭,以保全家中仅存的三个人。(手段狠毒,黑夜突袭)(横蛮气势、悲凉境地 )(悲惨遭遇 )(暗示老妇已被差役抓走)想一想 根据你的理解,你能用自己的话概括本诗的主题? 这是一个真实的故事。全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,表现诗人对叛军的憎恶,对国家能平叛战争的渴望,同时赞扬老妇自请应役的精神,也对统治者爪牙的残暴作了含蓄的揭露,对劳动人民表示的深切同情。

本诗在艺术表现上,不仅运用了藏问于答的手法,而且文章精炼。陆时雍称赞这篇诗“其事何长!其言何简!”就是指这一点说的。仅用二十四句,就写出了典型性很强的环境、人物和情节,在惊人的广度与深度上反映了生活中的矛盾与冲突,从而体现了同情人民的思想倾向,这的确是难能可贵的。杜甫诗名句随风潜入夜,润物细无声。朱门酒肉臭,路有冻死骨。读书破万卷,下笔如有神。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。有人说:《石壕吏》中老妇的“致词”全都是“吏”步步紧逼出来的,你能从老妇的回答中想象、推测出“吏”都问了什么话吗?汝家男丁否?

尚有他人否?

今必有一人,谁应河阳役?1、诗人同情老妇的遭遇,可一言也未发,最后走时也没对老翁表示安慰,你是如何理解诗人的沉默?

2、石壕吏未抓年青的“孙母”,而带走“力虽衰”的老妇,原因是什么?

3、石壕吏为何不抓杜甫?讨论岳阳楼联万家忧乐到心头

四面湖山归眼底

哑联 苏东被贬黄州后的一天傍晚,他和好友佛印和尚泛舟长江。苏轼忽然用手往岸上一指,笑而不语。佛印顺势望去,只见一条狗正在啃骨头,顿有所悟,随即将自己手中题有苏东坡诗句的蒲扇抛入水中。两人面面相觑,不禁大笑起来。 其实,这是二人开玩笑的一副哑联。

你猜得出来吗?苏轼上联的意思是: 狗 啃 河 上 骨; (和尚骨)佛印下联的意思: 水 流 东 坡 诗。 (东坡尸)

读出韵律

读出情感近体诗——也称格律诗。唐代形成的律诗和绝句的通称,同古体诗相对而言。句数、字数和平仄、用韵等都有严格规定。 律诗的特点:

· 每句必须平仄相间,押平声韵。

· 首联可对可不对,颔联和颈联必须要对仗,尾联不对仗。

民间疾苦,笔底波澜;

世上疮痍,诗中圣哲。

满眼河山,大地早非唐李有;

一腔君国,草堂犹是杜陵春。

草堂留后世,诗圣著千秋。杜甫(公元712-770),字子美,诗中自称少陵野老,后人称他杜少陵。

他是唐代伟大的现实主义诗人,他的诗篇象一面镜子,广泛而深刻地反映了“安史之乱”前后唐代社会由盛而衰的真实历史面貌。

他的诗歌被公认为“诗史”,他本人也被看做一带代宗师,被尊称为“诗圣”。杜甫的创作历程(一)读书和壮游时期

(二)长安十年时期

(三)战乱流离时期

(四)漂泊西南时期 这首诗是杜甫早期的作品。当时年轻的诗人离开了长安,到

兖州去省亲——其父杜闲当时任兖(yǎn)州司马。此后大约三四

年内,他一直在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友,这首诗

就是这期间写的。望岳

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

会当凌绝顶,

一览众山小。 岱宗夫如何?

——乍一望见泰山时,那种欣喜惊讶仰慕的情形。

齐鲁青未了。

——别出心裁的写出自己的欣赏体验。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。远望近望望岳泰山的神奇秀丽、巍峨高大 荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

会当凌绝顶,

一览众山小。

细望诗人感受这不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。“会当凌绝顶,一览众山小”赏析: 从这两句富有启发性和象征意义的诗中,可以看到诗人杜甫不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。这就是为什么这两句诗千百年来一直为人们所传诵,而至今仍能引起我们强烈共鸣的原因。诗歌主题:

热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。 天宝十四载(755)十一月,诗人赴奉先县探家,未几,安禄山发动叛乱。次年五月,叛贼攻破潼关,诗人被迫北上避难,安家于辘州。七月,肃宗即位于灵武,诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押到长安;因他官卑职小,未被囚禁。第二年四月,他乘机逃离长安,历尽千辛万苦,终于到达当时朝廷的所在地——凤翔县。这首诗是诗人逃离长安前一个月写的。春望

杜甫

国破 山河 在, 城春 草木 深。

感时 花 溅泪, 恨别 鸟 惊心。

烽火 连 三月, 家书 抵 万金。

白头 搔 更短, 浑欲 不 胜簪。春望

杜甫

国破 山河 在, 城春 草木 深。

感时 花 溅泪, 恨别 鸟 惊心。

烽火 连 三月, 家书 抵 万金。

白头 搔 更短, 浑欲 不 胜簪。前四句抒发了诗人面对国都沦陷,山河

破碎而产生的沉痛和忧伤之情,后四句

抒发了诗人对亲人的思念牵挂之情。 2、“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

这一联一般有两种解释:你赞成哪种解释?理由是什么?(1)诗人因感时恨别,见花而落泪,,听到鸟

鸣而感到惊心;

(2)以花、鸟拟人,花感时而落泪,鸟恨别而

惊心。此联向来有两钟解释:一种是以诗人为“感”“恨”的主体。花、鸟在春景中是最有代表性的事物,能使人赏心悦目,但诗人此刻面对残破的都城,不知官军何时才能平定叛乱,不知妻儿在兵荒马乱中如何度日……种种念头困扰着他,他怎能不见花儿落泪,闻鸟而惊心呢?另一种以花、鸟为“感”“恨”的主体。这自然是诗人移情于物的结果。这两种解释实质上并无区别,都表达了感时伤世的感情。石壕吏唐肃宗乾元元年(759)春天,郭子仪等九节度使六十万大军包围安庆于邺城,由于指挥不统一,被史思明援军打败。唐王朝为补充兵力,便在洛阳至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。这时杜甫路经这些地方,一路上所看的都是征夫怨妇们的愁眉苦脸,所听到的是别家出征时的哭声,于是他就其所见所闻写成了著名的组诗“三吏”“三别”,《石壕吏》是“三吏”中佳作。这首诗写了件什么事?请你把这件事告诉大家。想一想 文章开头四句是故事的发生,哪

一句预示有一场灾难降临?有吏夜捉人想一想 在这里老翁、老妇分别有怎样的

举动?全篇围绕哪两个字展开的?老翁逾墙走 老妇出门看捉人赏析1: 本诗中不说征兵、点兵、招兵,而说“捉人”已于如实描绘中寓揭露批判之意,再用一个“夜”字作“捉”的时间状语含义就更丰富了。想一想 哪几个词写出了差役怒呼、老妇

哭啼的情景?呼 啼 怒 苦赏析2: 本诗在艺术表现手法上运用了“藏问于答”,如“吏呼一何怒,妇啼一何苦”概括了双方的矛盾,但并没写吏的蛮横凶暴,而是从老妇的致词中暗示出来。想一想 老妇致词说了哪些家事?诗人是

怎样知道的?一家三男被征 二男新战死 寡媳衣不遮体听妇前致词赏析3: 至此,诗也进入尾声。“夜深语声绝,如闻泣幽咽。”一个“如”字点明了这里所写的又是诗人的错觉。而这错觉不正出自诗人那忧国忧民之心吗?石壕吏(译文) 黄昏时份,我投宿石壕村,夜里听到有官吏来捉人。老翁赶快跳墙逃,老妇出去看大门。

小吏喊声多愤怒,老妇哭声多悲苦。

听我老妇进一言:三儿都是邺城卒。一个儿子捎信来,两个儿子新战死。活人暂且偷残生,死者从此长别离。家里再也没有人,只有吃奶的小孙儿。孙子的母亲还没走,可是出门却没有遮身的裙。老太婆虽然力气衰,还请连夜跟您走,赶到河阳服兵役,还能勉强给部队做早餐。

夜久不再闻人语,似乎只有抽泣声。天明后,我告辞上路去,独与老翁相道别。暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。交代了故事发生的时间和地点。写出了“吏”与“妇”的尖锐矛盾。照应开头,写出事件结局与诗人感受。分三层:①(前六句)写老妇诉说儿子情况,说明这一家人已经为国家作出了重大牺牲。②(中间四句)写老妇诉说家中现状,衣不蔽体,食不果腹。③(最后四句)写老妇自请应役。自愿为战士们做饭,以保全家中仅存的三个人。(手段狠毒,黑夜突袭)(横蛮气势、悲凉境地 )(悲惨遭遇 )(暗示老妇已被差役抓走)想一想 根据你的理解,你能用自己的话概括本诗的主题? 这是一个真实的故事。全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,表现诗人对叛军的憎恶,对国家能平叛战争的渴望,同时赞扬老妇自请应役的精神,也对统治者爪牙的残暴作了含蓄的揭露,对劳动人民表示的深切同情。

本诗在艺术表现上,不仅运用了藏问于答的手法,而且文章精炼。陆时雍称赞这篇诗“其事何长!其言何简!”就是指这一点说的。仅用二十四句,就写出了典型性很强的环境、人物和情节,在惊人的广度与深度上反映了生活中的矛盾与冲突,从而体现了同情人民的思想倾向,这的确是难能可贵的。杜甫诗名句随风潜入夜,润物细无声。朱门酒肉臭,路有冻死骨。读书破万卷,下笔如有神。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。有人说:《石壕吏》中老妇的“致词”全都是“吏”步步紧逼出来的,你能从老妇的回答中想象、推测出“吏”都问了什么话吗?汝家男丁否?

尚有他人否?

今必有一人,谁应河阳役?1、诗人同情老妇的遭遇,可一言也未发,最后走时也没对老翁表示安慰,你是如何理解诗人的沉默?

2、石壕吏未抓年青的“孙母”,而带走“力虽衰”的老妇,原因是什么?

3、石壕吏为何不抓杜甫?讨论岳阳楼联万家忧乐到心头

四面湖山归眼底

哑联 苏东被贬黄州后的一天傍晚,他和好友佛印和尚泛舟长江。苏轼忽然用手往岸上一指,笑而不语。佛印顺势望去,只见一条狗正在啃骨头,顿有所悟,随即将自己手中题有苏东坡诗句的蒲扇抛入水中。两人面面相觑,不禁大笑起来。 其实,这是二人开玩笑的一副哑联。

你猜得出来吗?苏轼上联的意思是: 狗 啃 河 上 骨; (和尚骨)佛印下联的意思: 水 流 东 坡 诗。 (东坡尸)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》