江苏省苏州市2015-2016学年八年级(下)期中历史模拟试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 江苏省苏州市2015-2016学年八年级(下)期中历史模拟试卷(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 147.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-10-03 22:24:18 | ||

图片预览

文档简介

2015-2016学年江苏省苏州市八年级(下)期中历史模拟试卷

一、选择题(在每小题列出的四个选项中.只有一项是最符合题目要求的(本大题共20小题,每小题1分,共20分.把答案填写在表格相应的题号下)

1.1949年9月,第一届中国人民政治协商会议隆重举行,本次会议通过的内容有( )

①“共同纲领”②五星红旗为国旗

③抗美援朝

④采用公元纪年.

A.①②③

B.①②④

C.①③

D.②③

2.歌曲《走进新时代》唱道:“我们唱着东方红,当家做主站起来,我们唱着春天的故事,改革开放富起来…”中国人民“当家做主站起来”始于( )

A.中华民国成立

B.中国共产党成立

C.中华人民共和国成立

D.改革开放

3.1949年10月1日,在开国大典上随着五星红旗冉冉升起,54门礼炮齐鸣28响.礼炮齐鸣28响的寓意是( )

A.中国共产党领导人民英勇奋斗28年

B.有28个民族参加了开国大典

C.人民解放军有28个方阵经过天安门广场

D.有28个民族参加了第一届中国人民政治协商会议

4.小丽同学在笔记中写道“标志祖国大陆获得了统一,各族人民实现了大团结”,据此判断她学习的内容是( )

A.中华民国的成立

B.中国共产党的诞生

C.中华人民共和国的成立

D.西藏的和平解放

5.他被称为“最可爱的人”,在抗美援朝战场上,他为了不暴露目标,忍受烈火烧灼的剧痛,坚持在潜伏地点一动不动,直至牺牲,从而保证了整个战役的胜利.这里的“他”是( )

A.黄继光

B.董存瑞

C.罗盛教

D.邱少云

6.2015年4月18日,身上留有6个弹孔的80岁老战士李继德在回答记者采访时说:“我看见已经爬到地堡下的黄继光,猛地弓着腰起了一下子,堵上了枪眼子.”李继德所回忆的这一史实发生于( )

A.北伐战争

B.第五次反围剿

C.解放战争

D.抗美援朝战争

7.如表是新中国成立前,中国农村的土地占有状况.为改变这种状况,中央人民政府于1950年6月颁布了( )

地主和富农

占乡村人口不到10%

占有土地70﹣80%

贫农、雇农和中农

占乡村人口90%

占有土地20﹣30%

A.《中华人民政治协商会议共同纲领》

B.《中华人民共和国土地改革法》

C.《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》

D.《中华人民共和国宪法》

8.学者彼得 诺兰认为,任由经济发展,不采取任何调控措施是不合理的,“我一直深信中国在五十年代早期…选择了一条最适合自身发展的道路.”中国当时的选择是( )

A.走上了由政府主导的计划经济发展道路

B.实行家庭联产承包责任制,大力发展乡镇企业

C.走上了农村包围城市、武装夺取政权的道路

D.推行对外开放政策,积极引进西方先进技术和资本

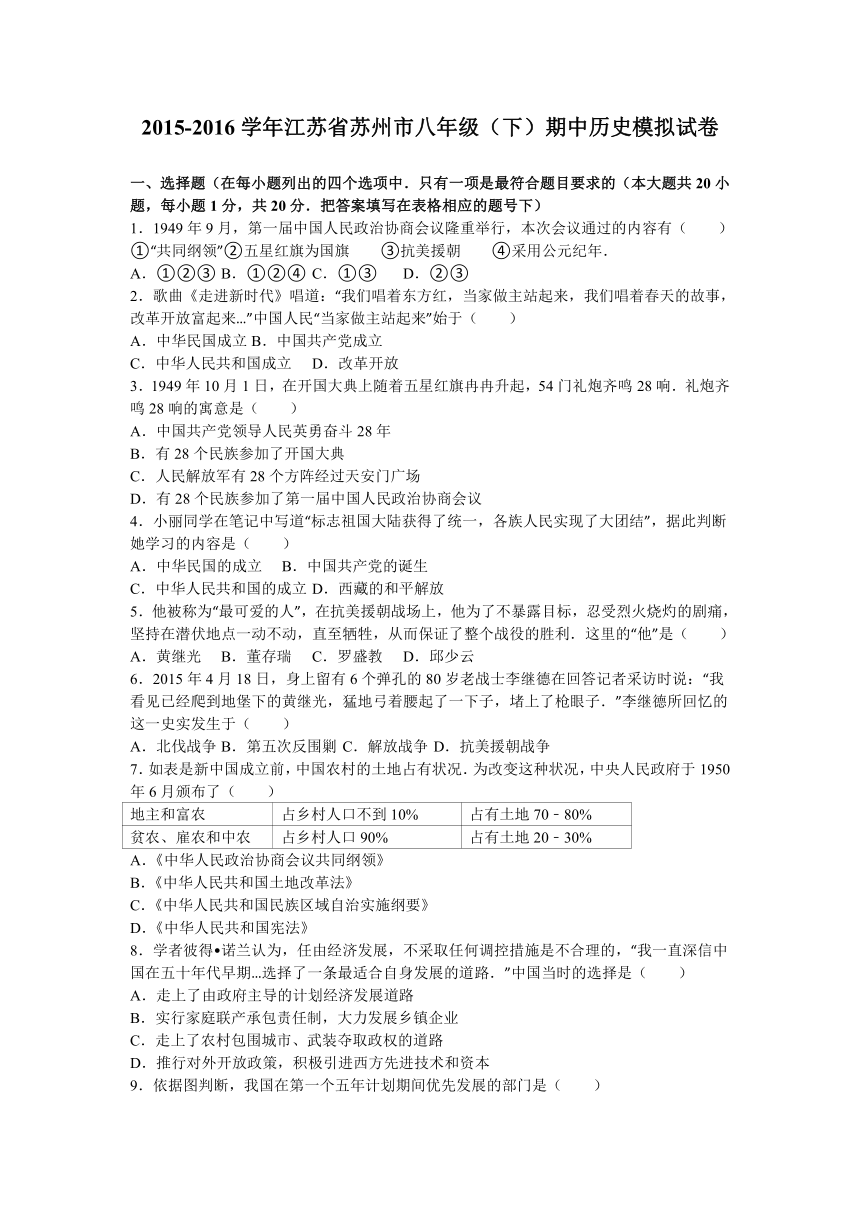

9.依据图判断,我国在第一个五年计划期间优先发展的部门是( )

A.农业

B.轻工业

C.重工业

D.手工业

10.新中国成立以来,全国已建立五个省级民族自治区和许多自治州、自治县等,对这一基本国策和基本政治制度较早作出明确规定的是( )

A.1954年《中华人民共和国宪法》

B.1979年《中华人民共和国民法通则》

C.1982年《中华人民共和国宪法》

D.1986年《中华人民共和国义务教育法》

11.阅读下表,1955年、1956年我国粮食总产量逐年大幅度提高的主要原因最有可能是解放后( )

中国粮食总产量变化情况表(部分)

年份

1949

1953

1954

1955

1956

产量(亿吨)

1.13

1.66

1.69

1.83

1.92

A.掀起了农业合作化的高潮

B.建立了手工业生产合作社

C.掀起了公私合营的高潮

D.实行了家庭联产承包责任制

12.1955年,全国掀起农业合作化的高潮,到1956年绝大多数农户参加了农业生产合作社;同时,百分之九十以上的个体手工业者参加了手工业生产合作社;1956年初,资本主义工商业的社会主义改造,出现了全行业公私合营的高潮.1956年底,“三大改造”已基本完成.依据以上史实,得出的正确结论是( )

A.社会主义制度在我国基本建立起来

B.彻底废除了封建土地剥削制度

C.我国第一个五年计划提前超额完成

D.社会主义总路线取得了伟大胜利

13.20世纪50年代中期,民族资本家荣毅仁说:“对于我,失去的是我个人的一些剥削所得…得到的却是一个富裕、繁荣强盛的社会主义国家.”与他这句话密切相关的事件是( )

A.土地改革的完成彻底废除了我国的封建土地制度

B.一五计划的完成标志着我国向社会主义工业化迈进

C.国家完成对工商业的社会主义改造

D.文化大革命的结束挽救了我国社会主义

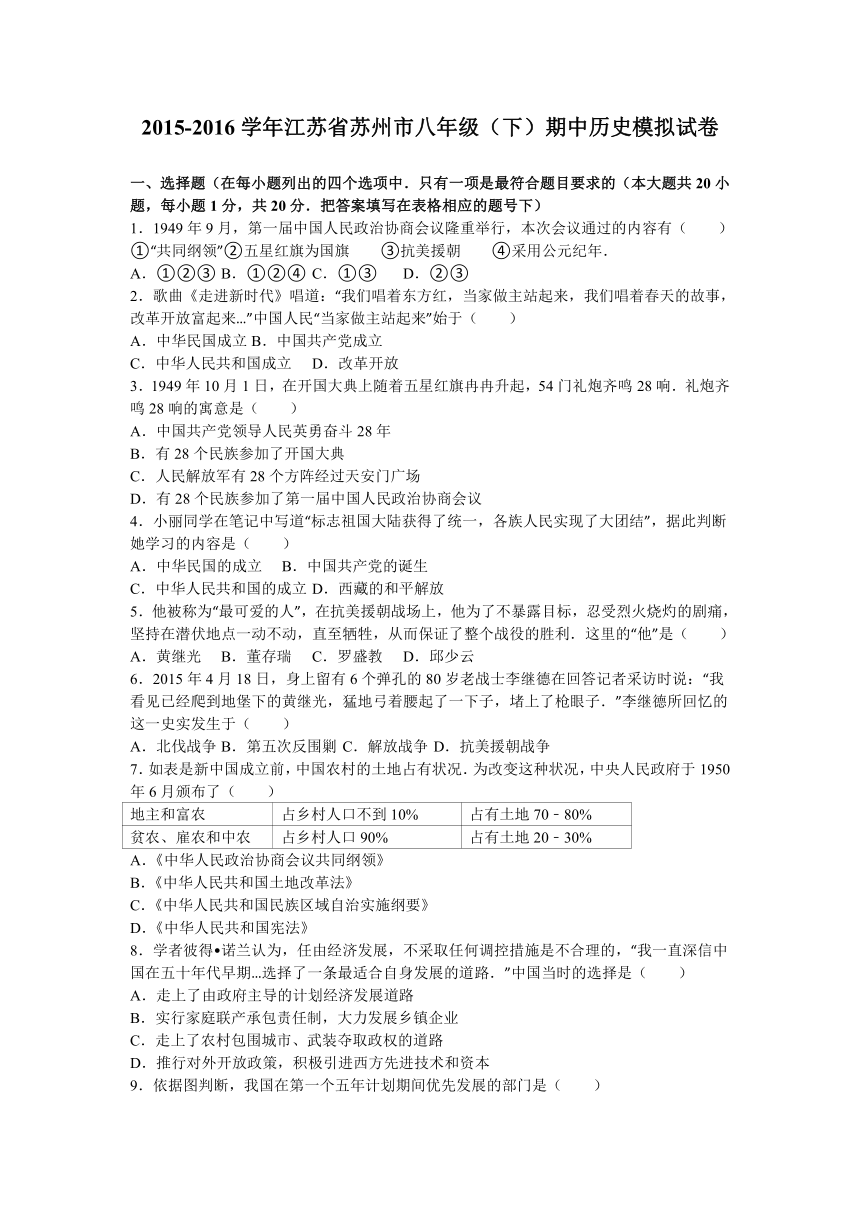

14.不同时代的宣传画体现了不同的时代风貌.下面两幅宣传画出现在哪一运动时期( )

A.农业合作化运动

B.农业集体化运动

C.文化大革命运动

D.“大跃进”运动

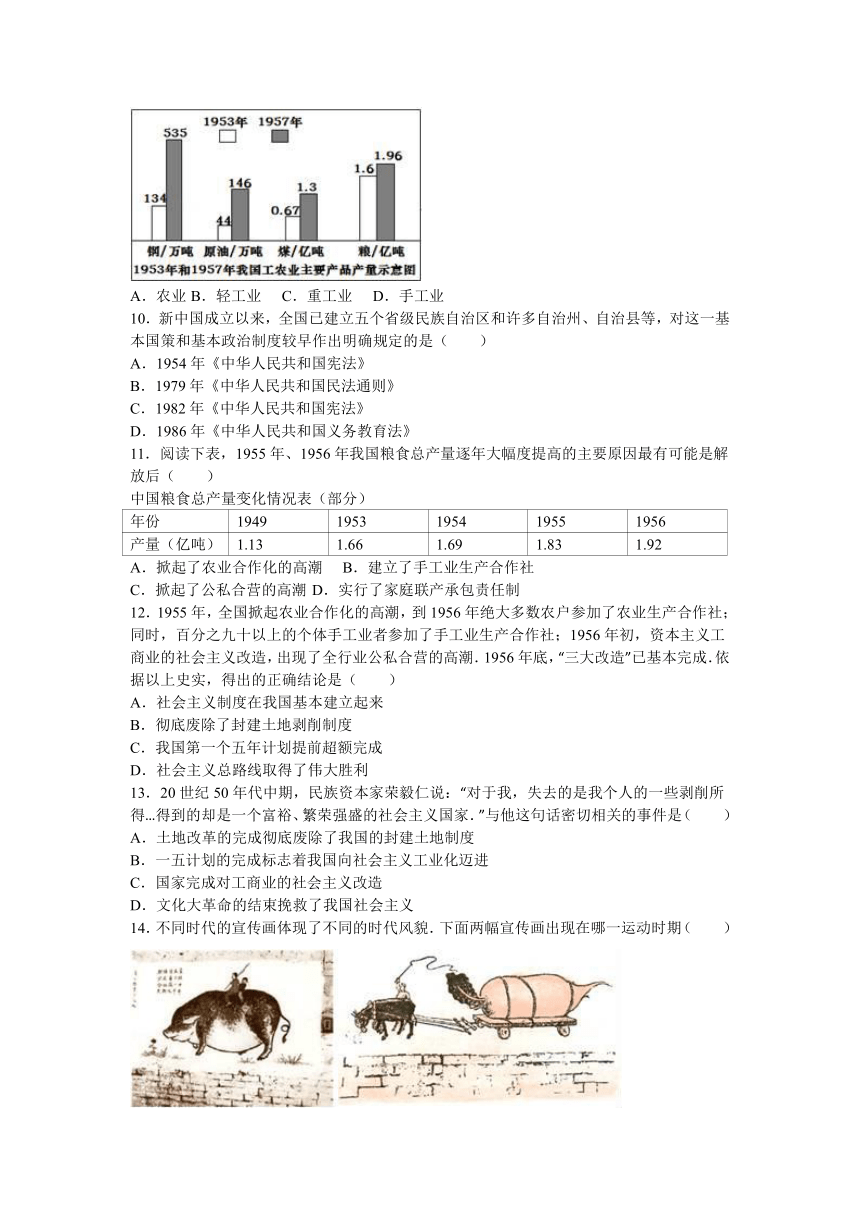

15.观察下列示意图,造成1958﹣1960年我国农业生产总值变化的主要原因是( )

A.土地改革

B.人民公社化运动

C.对农业的社会主义改造

D.改革开放

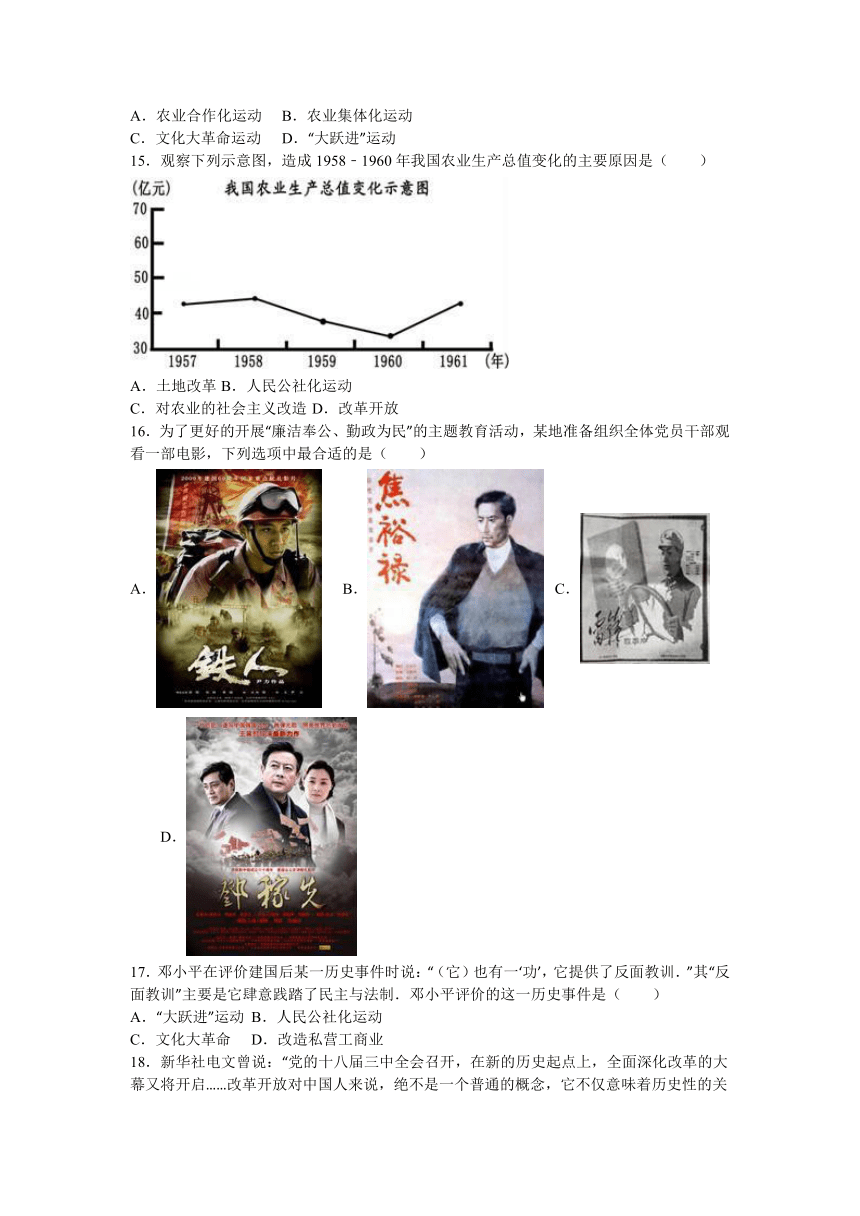

16.为了更好的开展“廉洁奉公、勤政为民”的主题教育活动,某地准备组织全体党员干部观看一部电影,下列选项中最合适的是( )

A.

B.

C.

D.

17.邓小平在评价建国后某一历史事件时说:“(它)也有一‘功’,它提供了反面教训.”其“反面教训”主要是它肆意践踏了民主与法制.邓小平评价的这一历史事件是( )

A.“大跃进”运动

B.人民公社化运动

C.文化大革命

D.改造私营工商业

18.新华社电文曾说:“党的十八届三中全会召开,在新的历史起点上,全面深化改革的大幕又将开启……改革开放对中国人来说,绝不是一个普通的概念,它不仅意味着历史性的关键决择……开启了一场波澜壮阔的伟大改革。”改革大幕开启的标志性会议上所做的战略决策是( )

A.提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针

B.建立社会主义市场经济体制

C.确立邓小平理论作为党的指导思想

D.把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来

19.1978年,安徽凤阳小岗生产队18户村民立下一份将田地包干到户的生产契约.这种“包干到户”的生产形式,发展成后来的( )

A.家庭联产承包责任制

B.人民代表大会制度

C.民族区域自治制度

D.社会保障制度

20.小云同学带着一个研究性学习课题,搜集了“政企分开”“公司制”“股份制改革”等资料.根据这些信息,判断他的研究性学习课题是( )

A.土地改革

B.家庭联产承包责任制

C.民主与法制建设

D.国有企业改革

二、判断题(正确的填A,错误的填B,本大题共6小题,每小题1分,共6分)

21.1954年第一届全国人民代表大会制定的《中华人民共和国宪法》规定我国坚持社会主义建设道路,坚持人民民主专政。因此,该宪法是一部社会主义类型的宪法。______(判断对错)

22.1949年9月,第一届中国人民政治协商会议通过《共同纲领》,起到临时宪法的作用。______。

23.新中国成立后,我国农村土地制度变化和调整的先后顺序分别是:土地改革、人民公社化运动、农业集体合作化、家庭联产承包责任制.______(判断对错)

24.1978年,思想理论界展开了一场真理标准问题的讨论,是一场深刻的思想解放运动.______(判断对错)

25.十一届三中全会是党的历史上具有深远意义的转折,是改革开放的开端。______(判断对错)

26.农业合作化运动,使广大农民踊跃参加合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路。______(判断对错)

三、填空题(本大题共3小题,每空格1分,共6分)

27.中国人民志愿军在与敌人的战斗中,涌现出无数可歌可泣的英雄人物。其中严守纪律,纹丝不动,直至被大火吞噬,壮烈牺牲的英雄是______。探索建设社会主义道路时期被称为“党的好干部”的模范人物是______。

28.______成为一夜崛起之城,是对外开放的窗口;1978年安徽______

小岗村农民首先分田包产到户,自负盈亏.

29.彭德怀是我军杰出的军事家,在抗日战争时期指挥过______,战果辉煌.新中国成立后,又率领中国人民志愿军取得了______的伟大胜利.

四、材料解析题(本大题共3小题,共18分)

30.“中国梦”的提出,深刻道出了中国近代以来历史发展的主题。《人民日报》的每一篇社论都是流淌着的历史,足以勾勒出当代中国“强国梦”的轨迹。阅读下列材料,回答问题。

材料一

“一九五三年将是我国进行大规模建设的第一年。”……“工业化﹣﹣这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺负不再过穷困生活的基本保证,因此这是全国人民的最高利益。全国人民必须同心同德,为这个最高利益而积极奋斗。”

﹣﹣1953年元旦社论材料二

“用最高的速度来发展我国的社会生产力,实现国家的工业化和农业现代化,是总路线的基本精神……速度是总路线的灵魂。”

﹣﹣1958年6月21日社论“人有多大胆,地有多大产”,“地的产是由人的胆决定的。”

﹣﹣﹣1958年8月3日社论材料三

“我们怀着十分兴奋的心情跨入一九七九年。”……“把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来,是一个伟大的战略转变。”……“实行四个现代化,大幅度地提高目前落后的生产力,必然要多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式。”

﹣﹣1979年元旦社论(1)据材料一,指出全国人民的“最高利益”是什么?结合所学知识回答:党和政府为实现这个“最高利益”而编制的建设规划叫什么?

(2)据材料二,概括指出经济建设中存在的主要问题,结合所学知识举一例说明。

(3)据材料三,指出“战略转变”后党的工作重心是什么?综合上述材料,你认为如何才能实现国家经济建设的持续发展?

31.农业、农村、农民问题简称“三农”问题,它是关系到人民的切身利益、社会的安定和发展的重大问题。新中国成立后,党和政府为解决“三农”问题,采取一系列措施,取得了巨大成就,但也不乏沉痛的教训。请阅读下列材料,回答问题。

材料一:土地改革的基本内容就是没收地主阶级的土地,分配给无地或少地的农民。这样,当做一个阶级来说,就在社会上废除了地主这一阶级,把封建剥削的土地所有制改变为农民的土地所有制。这种改革,诚然是中国历史上几千年来一次最大、最彻底的改革。

﹣﹣刘少奇《关于土地改革问题的报告》材料二:《中共中央关于农业生产互助合作的决议(草案)》指出:“……必须提倡组织起来,按照自愿互利的原则发展农民的劳动互助积极性”。1953年到1955年,农业互助合作社继续稳定发展,这时期建立起来的合作社,80%以上增产增收,15%持平,5%减产减收。

﹣﹣林志坚《新中国要事述评》材料三:1958年5月27日《人民日报》标题是:《人有多大胆,地有多大产》;《寿张北台社亩产10546斤》;1958年8月13日《人民日报》有如下标题:《麻城建国一社出现天下第一田,早稻亩产三万六千九百多斤》;《福建海星社创花生亩产一万零五百多斤纪录》。

材料四:1958年10月,某县委书记作报告:“人人进入新乐园,吃喝穿用不花钱;鸡鸭鱼肉味道鲜,顿顿可吃四个盘;天天可以吃水果,各样衣服穿不完;人人谈论天堂好,天堂不如新乐园。

请回答:

(1)根据材料一回答,刘少奇说土地改革是“中国几千年来一次最大、最彻底的改革”的依据是什么?

(2)材料二反映了我国农业合作化运动的开展。请你分析我国当时开展农业合作化运动的主要原因是什么?

(3)材料三和材料四分别反映了当时我国农村发生的什么历史事件?事件在当时产生了怎样的影响?

(4)我国的社会主义建设有成功的经验,也有失误的教训,你从中得到怎样的认识?

32.材料一:歌曲《走进新时代》唱道:“我们唱着东方红,当家作主站起来;我们讲着春天的故事,改革开放富起来……”

材料二:农民生产积极性大大提高,农业连年获得丰收。农民高兴地说:“交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”

材料三:1984年,邓小平南下视察深圳等经济特区。他指出:“特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口。”

根据上面材料,结合所学知识,回答下列问题。

(1)材料一中谁领导人民当家作主站起来?谁带领人民改革开放富起来?

(2)材料二中的改革首先从农村开始,到1982年我国农村普遍实行什么政策?城市改革的重点是什么?

(3)依据材料三结合所学知识回答,我国为什么决定建立经济特区?经济特区的建立起了什么作用?

2015-2016学年江苏省苏州市八年级(下)期中历史模拟试卷

参考答案与试题解析

一、选择题(在每小题列出的四个选项中.只有一项是最符合题目要求的(本大题共20小题,每小题1分,共20分.把答案填写在表格相应的题号下)

1.1949年9月,第一届中国人民政治协商会议隆重举行,本次会议通过的内容有( )

①“共同纲领”②五星红旗为国旗

③抗美援朝

④采用公元纪年.

A.①②③

B.①②④

C.①③

D.②③

【考点】新中国成立.

【分析】本题考查的是为新中国的成立做准备的第一届中国人民政治协商会议的内容,要注意对会议内容的识记.

【解答】第一届中国人民政治协商会议的主要内容有:通过了“共同纲领”,以五星红旗为国旗,以《义勇军进行曲》为代国歌,采用公元纪年,以北平为首都并改名为北京,决定建立人民英雄纪念碑等.抗美援朝是新中国成立以后为保家卫国进行的战争,时间是1950年10月到1953年7月.

故选B.

2.歌曲《走进新时代》唱道:“我们唱着东方红,当家做主站起来,我们唱着春天的故事,改革开放富起来…”中国人民“当家做主站起来”始于( )

A.中华民国成立

B.中国共产党成立

C.中华人民共和国成立

D.改革开放

【考点】新中国成立.

【分析】本题考查新中国成立的历史意义的知识点,重点掌握新中国成立的历史意义.

【解答】从题干可知,唱着东方红,当家做主站起来的是中华人民共和国成立后,所以答案是C.A项是1921年,时间不符.B中国共产党成立,使中国革命的面貌焕然一新,排除.D改革开放是十一届三中全会作出的决策,中国从此进入特色的社会主义时期.排除.

故选C.

3.1949年10月1日,在开国大典上随着五星红旗冉冉升起,54门礼炮齐鸣28响.礼炮齐鸣28响的寓意是( )

A.中国共产党领导人民英勇奋斗28年

B.有28个民族参加了开国大典

C.人民解放军有28个方阵经过天安门广场

D.有28个民族参加了第一届中国人民政治协商会议

【考点】新中国成立.

【分析】本题考查开国大典的相关知识点.

【解答】1949年10月1日,在开国大典上随着五星红旗冉冉升起,54门礼炮齐鸣28响.礼炮齐鸣28响,广场上万众欢腾,掌声、欢呼声响彻云霄.其中54门礼炮齐鸣28响的寓意是中国共产党从1921年成立,到1949年开国大典宣告新中国成立,中国共产党领导人民英勇奋斗28年.

故选A.

4.小丽同学在笔记中写道“标志祖国大陆获得了统一,各族人民实现了大团结”,据此判断她学习的内容是( )

A.中华民国的成立

B.中国共产党的诞生

C.中华人民共和国的成立

D.西藏的和平解放

【考点】西藏和平解放.

【分析】本题考查知识点西藏和平解放,考查学生的识记能力.

【解答】本题切入点是“标志祖国大陆获得了统一,各族人民实现了大团结”.依据所学知识可知,1951年,西藏和平解放,至此,祖国大陆获得了统一,各族人民实现了大团结.故选D.

5.他被称为“最可爱的人”,在抗美援朝战场上,他为了不暴露目标,忍受烈火烧灼的剧痛,坚持在潜伏地点一动不动,直至牺牲,从而保证了整个战役的胜利.这里的“他”是( )

A.黄继光

B.董存瑞

C.罗盛教

D.邱少云

【考点】抗美援朝.

【分析】本题主要考查了抗美援朝时期涌现的英雄人物的事迹.

【解答】A、黄继光是上甘岭战役涌现的英雄人物,他为掩护战友,用身体堵住敌人的抢眼;

B、董存瑞是在解放战争中,舍身炸碉堡,为部队开辟了胜利前进的道路;

C、罗盛教是抗美援朝时为救朝鲜儿童牺牲的英雄;

D、邱少云是抗美援朝时,为了不暴露目标,忍受烈火烧灼的剧痛,直至牺牲的英雄.

故选D.

6.2015年4月18日,身上留有6个弹孔的80岁老战士李继德在回答记者采访时说:“我看见已经爬到地堡下的黄继光,猛地弓着腰起了一下子,堵上了枪眼子.”李继德所回忆的这一史实发生于( )

A.北伐战争

B.第五次反围剿

C.解放战争

D.抗美援朝战争

【考点】抗美援朝.

【分析】本题考查的知识点是抗美援朝,注意把黄继光和抗美援朝联系在一起即可作答.考查历史人物的识记.

【解答】本题属于材料型的选择题,根据材料,找出关键词“黄继光”,即可和所学知识抗美援朝联系在一起,便可快速得出答案,即抗美援朝.

故选D.

7.如表是新中国成立前,中国农村的土地占有状况.为改变这种状况,中央人民政府于1950年6月颁布了( )

地主和富农

占乡村人口不到10%

占有土地70﹣80%

贫农、雇农和中农

占乡村人口90%

占有土地20﹣30%

A.《中华人民政治协商会议共同纲领》

B.《中华人民共和国土地改革法》

C.《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》

D.《中华人民共和国宪法》

【考点】《中华人民共和国土地改革法》.

【分析】本题是表格型选择题,主要考查对《中华人民共和国土地改革法》的理解.

【解答】表格主要反映了新中国成立前农村存在的不合理的封建土地制度.为了改革不合理的封建土地制度,解放农村生产力,中央人民政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》,进行土地改革.《中国人民政治协商会议共同纲领》在建国初起了临时宪法的作用;《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》是民族区域自治的指导性文件;《中华人民共和国宪法》是国家的根本大法.

故选B.

8.学者彼得 诺兰认为,任由经济发展,不采取任何调控措施是不合理的,“我一直深信中国在五十年代早期…选择了一条最适合自身发展的道路.”中国当时的选择是( )

A.走上了由政府主导的计划经济发展道路

B.实行家庭联产承包责任制,大力发展乡镇企业

C.走上了农村包围城市、武装夺取政权的道路

D.推行对外开放政策,积极引进西方先进技术和资本

【考点】社会主义制度的确立.

【分析】本题主要考查政府的调控作用对经济发展的影响.

【解答】B实行家庭联产承包责任制,大力发展乡镇企业是在1978年;

C走上了农村包围城市、武装夺取政权的道路是在1927年;

D推行改革开放政策,积极引进西方先进技术和资本是在1978年之后;

本题关键在于抓住材料中的“任由经济发展,不采取任何调控措施是不合理的”,即强调调控的重要性和必要性,因此结合中国在五十年代早期以及七十年代后半期之后的史实可知“最适合自身发展的道路”指的是发挥了政府对经济的调控作用.

故选A.

9.依据图判断,我国在第一个五年计划期间优先发展的部门是( )

A.农业

B.轻工业

C.重工业

D.手工业

【考点】一五计划.

【分析】本题是对第一个五年计划的考查.旨在考查学生通过图表掌握历史史实的能力.

【解答】1953﹣﹣1957年是我国第一个五年计划建设时期,表格中的内容是《1953年和1957年我国工农业主要产品产量示意图》,分析数据可以看出,一五计划期间,我国重工业﹣﹣钢、原油、煤的产量增长最快,原因是我国政府1953年制定并实施了第一个五年计划,重点就是发展重工业.

故选C.

10.新中国成立以来,全国已建立五个省级民族自治区和许多自治州、自治县等,对这一基本国策和基本政治制度较早作出明确规定的是( )

A.1954年《中华人民共和国宪法》

B.1979年《中华人民共和国民法通则》

C.1982年《中华人民共和国宪法》

D.1986年《中华人民共和国义务教育法》

【考点】民族区域自治制度.

【分析】本题主要考查了民族区域自治的有关内容.

【解答】根据所学知识可知:1954年,第一届全国人民代表大会通过了《中华人民共和国宪法》,在这部宪法中明确规定了各民族一律平等,在少数民族聚居的地方,实行民族区域自治.

故选A.

11.阅读下表,1955年、1956年我国粮食总产量逐年大幅度提高的主要原因最有可能是解放后( )

中国粮食总产量变化情况表(部分)

年份

1949

1953

1954

1955

1956

产量(亿吨)

1.13

1.66

1.69

1.83

1.92

A.掀起了农业合作化的高潮

B.建立了手工业生产合作社

C.掀起了公私合营的高潮

D.实行了家庭联产承包责任制

【考点】三大改造.

【分析】本题考查的是对农业的社会主义改造相关知识的内容.

【解答】建立手工业生产合作社是对手工业的社会主义改造,掀起公私合营的高潮是对资本主义工商业的社会主义改造,不符合材料中“粮食总产量的变化”,故排除BC两项.实行家庭联产承包责任制发生在1978年的十一届三中全会以后,与材料的时间不符,故排除D项.为了进一步提高农业生产力,逐步克服农业同工业发展不相适应的矛盾,从1954年起,中共中央积极引导农民组织起来,走集体化道路.1955年,全国掀起农业合作化的高潮.1956年,90%以上的农户参加了农业合作社,对农业的社会主义改造基本完成.故A项符合题意.

故选A.

12.1955年,全国掀起农业合作化的高潮,到1956年绝大多数农户参加了农业生产合作社;同时,百分之九十以上的个体手工业者参加了手工业生产合作社;1956年初,资本主义工商业的社会主义改造,出现了全行业公私合营的高潮.1956年底,“三大改造”已基本完成.依据以上史实,得出的正确结论是( )

A.社会主义制度在我国基本建立起来

B.彻底废除了封建土地剥削制度

C.我国第一个五年计划提前超额完成

D.社会主义总路线取得了伟大胜利

【考点】三大改造的完成标中国进入社会主义初级阶段.

【分析】本题考查的是三大社会主义改造基本完成的意义.

【解答】到1956年底,我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造.社会主义改造的基本完成,标志着社会主义公有制形式在国民经济中占据了主导地位,从此社会主义制度在我国基本建立起来,我国开始进入社会主义初级阶段.这是20世纪中国的一次历史性巨变.

故选A.

13.20世纪50年代中期,民族资本家荣毅仁说:“对于我,失去的是我个人的一些剥削所得…得到的却是一个富裕、繁荣强盛的社会主义国家.”与他这句话密切相关的事件是( )

A.土地改革的完成彻底废除了我国的封建土地制度

B.一五计划的完成标志着我国向社会主义工业化迈进

C.国家完成对工商业的社会主义改造

D.文化大革命的结束挽救了我国社会主义

【考点】三大改造的完成标中国进入社会主义初级阶段.

【分析】本题考查三大改造.

【解答】由“20世纪50年代中期”“失去…剥削所得”并结合所学知识,可知荣毅仁说的是资本主义工商业的社会主义改造.1953﹣1956年我国进行了三大改造,其中主要是对资本主义工商业的社会主义改造,实现了把生产资料私有制转为社会主义公有制的任务.三大改造之前,生产资料私有制大量存在,我国存在着民族资本家剥削工人等多种剥削关系;在三大改造后,单一的社会主义公有制确立,社会各阶级都成为社会主义的劳动者.因此荣毅仁说,他失去了一些剥削所得,得到的却是一个人人富裕的社会主义国家.

故选C.

14.不同时代的宣传画体现了不同的时代风貌.下面两幅宣传画出现在哪一运动时期( )

A.农业合作化运动

B.农业集体化运动

C.文化大革命运动

D.“大跃进”运动

【考点】大跃进和人民公社化运动.

【分析】本题主要通过“肥猪赛大象”与“萝卜千金重”两幅图片,考查大跃进运动中的浮夸风现象.

【解答】通过获取图片信息得到是大跃进的浮夸风,于是联系课本所学知识:在1958年总路线的指引下,党中央错误发动了大跃进和人民公社化运动,这些左倾错误的主要标志是高指标、瞎指挥、浮夸风和共产风.

故选D.

15.观察下列示意图,造成1958﹣1960年我国农业生产总值变化的主要原因是( )

A.土地改革

B.人民公社化运动

C.对农业的社会主义改造

D.改革开放

【考点】大跃进和人民公社化运动.

【分析】由图知,1958﹣1960年我国农业生产总值大幅下降.根据所学,本题考查人民公社化运动.

【解答】20世纪50年代后期中国错误发动了“大跃进”和人民公社化运动,这是党在探索建设社会主义道路中的一次严重失误;再加上1959﹣1961年的三年自然灾害,国家和人民面临建国以来前所未有的严重经济困难.

故选B.

16.为了更好的开展“廉洁奉公、勤政为民”的主题教育活动,某地准备组织全体党员干部观看一部电影,下列选项中最合适的是( )

A.

B.

C.

D.

【考点】社会主义建设英雄模范人物.

【分析】本题考查学生对社会主义建设时期英雄模范人物的掌握情况.

【解答】选项中A是东北为建立大庆油田作出贡献的英雄王进喜,C是党的好战士雷锋,D是为我国核事业做出卓越贡献的邓稼先,B是焦裕禄,山东淄博博山县北崮村人,革命烈士,干部楷模.1946年加入了中国共产党,1962年被调到河南省兰考县担任县委书记.时值该县遭受到了严重的内涝、风沙、盐碱三害,他坚持实事求是、群众路线的领导工作方法,同全县干部和群众一起,与深重的自然灾害进行顽强斗争,努力改变兰考面貌.他身患肝癌,依旧忍着剧痛,坚持工作,被誉为“党的好干部”、“人民的好公仆”、“县委书记的榜样”、“共和国的脊梁”.他用自己的实际行动,铸就了亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献的焦裕禄精神.

故选B.

17.邓小平在评价建国后某一历史事件时说:“(它)也有一‘功’,它提供了反面教训.”其“反面教训”主要是它肆意践踏了民主与法制.邓小平评价的这一历史事件是( )

A.“大跃进”运动

B.人民公社化运动

C.文化大革命

D.改造私营工商业

【考点】文化大革命.

【分析】本题主要考查文化大革命的影响及对文化大革命的评价.

【解答】题意可知主要指的是文革的教训,即社会主义制度基本确立后必须以经济建设为中心;必须对社会主义制度确立后的阶级矛盾有科学客观的分析;健全民主与法制建设;健全党的民主集中制领导.

故选C.

18.新华社电文曾说:“党的十八届三中全会召开,在新的历史起点上,全面深化改革的大幕又将开启……改革开放对中国人来说,绝不是一个普通的概念,它不仅意味着历史性的关键决择……开启了一场波澜壮阔的伟大改革。”改革大幕开启的标志性会议上所做的战略决策是( )

A.提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针

B.建立社会主义市场经济体制

C.确立邓小平理论作为党的指导思想

D.把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来

【考点】十一届三中全会及其重要意义.

【分析】本题主要考查了十一届三中全会的相关内容.

【解答】据所学知,“改革大幕开启的标志性会议”是指十一届三中全会.在1978年12月召开的十一届三中全会上,作出了把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来的伟大战略决策.

故选D.

19.1978年,安徽凤阳小岗生产队18户村民立下一份将田地包干到户的生产契约.这种“包干到户”的生产形式,发展成后来的( )

A.家庭联产承包责任制

B.人民代表大会制度

C.民族区域自治制度

D.社会保障制度

【考点】农村改革和家庭联产承包责任制.

【分析】本题考查学生对家庭联产承包责任制的理解.

【解答】家庭联产承包责任制是中国农民的伟大创造,安徽凤阳小岗村农民首先实行分田包产到户,自负盈亏,农民的积极性大大提高,这种建立生产责任制的做法得到中央的肯定.随后,在中央指导下,农村逐步实行以家庭联产承包为主的责任制.

故选A.

20.小云同学带着一个研究性学习课题,搜集了“政企分开”“公司制”“股份制改革”等资料.根据这些信息,判断他的研究性学习课题是( )

A.土地改革

B.家庭联产承包责任制

C.民主与法制建设

D.国有企业改革

【考点】国有企业改革.

【分析】本题考查的是我国进行改革开放时对城市进行改革的相关历史知识.

【解答】根据所学知识可知:1985年城市改革全面展开,重点是国有企业的改革.由题干中给出的“政企分开”“利改税”“股份制改革”这些词语,可以看出主题是国有企业改革.

故选D.

二、判断题(正确的填A,错误的填B,本大题共6小题,每小题1分,共6分)

21.1954年第一届全国人民代表大会制定的《中华人民共和国宪法》规定我国坚持社会主义建设道路,坚持人民民主专政。因此,该宪法是一部社会主义类型的宪法。 √ (判断对错)

【考点】第一届全国人民代表大会和新中国第一部宪法.

【分析】本题考查了新中国第一部宪法的相关知识.

【解答】据所学知,1954年第一届全国人民代表大会在北京召开,大会制定了《中华人民共和国宪法》,宪法规定我国坚持社会主义建设道路,坚持人民民主专政,一切权力属于人民,这是我国第一部社会主义类型的宪法.

故答案为:

√.

22.1949年9月,第一届中国人民政治协商会议通过《共同纲领》,起到临时宪法的作用。 √ 。

【考点】新中国成立.

【分析】本题考查《共同纲领》.

【解答】1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,会议通过了起临时宪法作用的《共同纲领》.

故答案为:

√.

23.新中国成立后,我国农村土地制度变化和调整的先后顺序分别是:土地改革、人民公社化运动、农业集体合作化、家庭联产承包责任制. × (判断对错)

【考点】土地改革;三大改造;大跃进和人民公社化运动;农村改革和家庭联产承包责任制.

【分析】本题主要考查农村改革的时间顺序.

【解答】依据所学知识可知,农业集体合作社是1953﹣1956年,土地改革是1950年到1952年底,人民公社是1958年到1978年,家庭联产承包责任制的实行是在1978年的十一届三中全会以后.

故答案为:

×.

24.1978年,思想理论界展开了一场真理标准问题的讨论,是一场深刻的思想解放运动. √ (判断对错)

【考点】十一届三中全会及其重要意义.

【分析】本题考查真理标准问题讨论.

【解答】真理标准问题大讨论是1978年发生在中国大陆的两个凡是和“实践是检验真理的唯一标准”两种执政指导思想的讨论,实质上是文化大革命路线和实施经济建设的改革开放路线的较量.真理标准问题的讨论解决了关系党和国家命运的一些重大问题,开始了全面认真地拨乱反正,是一场深刻的思想解放运动.

故答案为:

√.

25.十一届三中全会是党的历史上具有深远意义的转折,是改革开放的开端。 √ (判断对错)

【考点】十一届三中全会及其重要意义.

【分析】本题主要考查了十一届三中全会的有关内容.

【解答】根据所学知识可知:1978年中国共产党召开的十一届三中全会,十一届三中全会是建国以来党的历史上最具有深远意义的转折,他完成了党在思想路线、政治路线和组织路线上的拨乱反正,是改革开放的开端,从此中国历史进入社会主义现代化建设新时期.

故答案为:

√.

26.农业合作化运动,使广大农民踊跃参加合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路。 √ (判断对错)

【考点】三大改造.

【分析】本题考查了对农业的社会主义改造.

【解答】据所学知,三大改造时期,我国对农业采取了建立农业生产合作社的方式进行的.农业合作化的优越性,使农民踊跃参加合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路.

故答案为:√.

三、填空题(本大题共3小题,每空格1分,共6分)

27.中国人民志愿军在与敌人的战斗中,涌现出无数可歌可泣的英雄人物。其中严守纪律,纹丝不动,直至被大火吞噬,壮烈牺牲的英雄是 邱少云 。探索建设社会主义道路时期被称为“党的好干部”的模范人物是 焦裕禄 。

【考点】抗美援朝;社会主义建设英雄模范人物.

【分析】本题主要考查不同社会时期英雄模范人物.

【解答】1950年10月,以彭德怀为司令员的中国人民志愿军开赴朝鲜前线,同朝鲜军民一起抗击美国侵略者.邱少云在抗美援朝战争中,为了严守潜伏纪律,纹丝不动,直至被大火吞噬,最后壮烈牺牲.在探索建设社会主义道路时期,焦裕禄在河南省兰考县任县委书记,他带领兰考人民治理风沙,直至生命的最后一息,被称为“党的好干部”.

故答案为:

邱少云;焦裕禄.

28. 深圳 成为一夜崛起之城,是对外开放的窗口;1978年安徽 凤阳

小岗村农民首先分田包产到户,自负盈亏.

【考点】对外开放和深圳等经济特区的建立;农村改革和家庭联产承包责任制.

【分析】本题主要考查深圳经济特区和安徽凤阳的家庭联产承包责任制.

【解答】1980年,我国在广东深圳、珠海、汕头和福建的厦门建立四个经济特区,后来又增设海南经济特区.这些经济特区,国家给予优惠的经济政策,吸收侨资外资,引进先进科学技术和管理经验,进行现代化建设.深圳在短短几年内,从一个小渔村建成一座繁华的现代化城市,成为经济特区的代表,对外开放的窗口.外国人称之为“一夜崛起之城”;1978年的十一届三中全会吹响了改革开放的号角,安徽凤阳县小岗村农民率先进行包产到户、包干到户的行动,自负盈亏,提高了农民的生产积极性.后来这一制度逐渐被完善为家庭联产承包责任制,并在全国推行.

故答案为:

深圳;凤阳.

29.彭德怀是我军杰出的军事家,在抗日战争时期指挥过 百团大战 ,战果辉煌.新中国成立后,又率领中国人民志愿军取得了 抗美援朝 的伟大胜利.

【考点】百团大战;抗美援朝.

【分析】本题考查了彭德怀指挥百团大战与抗美援朝.

【解答】1940年8月,八路军在彭德怀的指挥下,组织一百多个团,在华北向日军发动大规模攻击,史称“百团大战”.其主要目标是破坏敌人的交通线,摧毁日伪军据点.百团大战是抗日战争中,中国军队主动出击日军的最大规模战役.为了抗美援朝、保家卫国,1950年10月,以彭德怀为司令员的中国人民志愿军开赴朝鲜前线,同朝鲜军民一起抗击美国侵略者.

故答案为:百团大战;抗美援朝.

四、材料解析题(本大题共3小题,共18分)

30.“中国梦”的提出,深刻道出了中国近代以来历史发展的主题。《人民日报》的每一篇社论都是流淌着的历史,足以勾勒出当代中国“强国梦”的轨迹。阅读下列材料,回答问题。

材料一

“一九五三年将是我国进行大规模建设的第一年。”……“工业化﹣﹣这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺负不再过穷困生活的基本保证,因此这是全国人民的最高利益。全国人民必须同心同德,为这个最高利益而积极奋斗。”

﹣﹣1953年元旦社论材料二

“用最高的速度来发展我国的社会生产力,实现国家的工业化和农业现代化,是总路线的基本精神……速度是总路线的灵魂。”

﹣﹣1958年6月21日社论“人有多大胆,地有多大产”,“地的产是由人的胆决定的。”

﹣﹣﹣1958年8月3日社论材料三

“我们怀着十分兴奋的心情跨入一九七九年。”……“把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来,是一个伟大的战略转变。”……“实行四个现代化,大幅度地提高目前落后的生产力,必然要多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式。”

﹣﹣1979年元旦社论(1)据材料一,指出全国人民的“最高利益”是什么?结合所学知识回答:党和政府为实现这个“最高利益”而编制的建设规划叫什么?

(2)据材料二,概括指出经济建设中存在的主要问题,结合所学知识举一例说明。

(3)据材料三,指出“战略转变”后党的工作重心是什么?综合上述材料,你认为如何才能实现国家经济建设的持续发展?

【考点】一五计划;大跃进和人民公社化运动;十一届三中全会及其重要意义;历史开放性问题.

【分析】(1)本题主要考查第一个五年计划.

(2)本题主要考查经济建设中存在的主要问题.

(3)本题主要考查“战略转变”后党的工作重心及实现国家经济建设的持续发展的方法.

【解答】(1)据材料一“工业化﹣﹣这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺负不再过穷困生活的基本保证,因此这是全国人民的最高利益.”可知,全国人民的最高利益是工业化.党和政府为实现这个“最高利益”而编制的建设规划是第一个五年计划.1953年国家开始实施发展国民经济的一五计划,一五计划的重点是发展重工业.

(2)据材料二“用最高的速度来发展我国的社会生产力,实现国家的工业化和农业现代化,是总路线的基本精神…速度是总路线的灵魂.”可知,经济建设中存在的主要问题是高速度,急于求成;据“人有多大胆,地有多大产”,“地的产是由人的胆决定的.”可知,经济建设中存在的主要问题是浮夸风、忽视、违背客观经济规律.1958年我国实行了“大跃进”和人民公社化运动,正式这一问题的表现.

(3)据材料三“我们怀着十分兴奋的心情跨入一九七九年.”“把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来,是一个伟大的战略转变.”可知转变后的工作重心是经济建设.综合上述材料可知,政府制定科学规划,要从实际出发制定适当的经济政策;坚持以经济建设为中心,大力发展生产力;坚持改革开放;生产关系要适应生产力发展水平;遵循客观经济规律;工业强国等.

故答案为:

(1)最高利益:(实现)工业化(发展工业).建设规划:第一个五年计划(“一五计划”).

(2)问题:高速度(急于求成)、浮夸风、忽视或违背客观经济规律.举例:“大跃进”、人民公社化运动.

(3)转变后工作重心:经济(现代化)建设.认识:政府制定科学规划(从实际出发制定适当的经济政策);坚持以经济建设为中心(大力发展生产力);坚持改革开放;生产关系要适应生产力发展水平;遵循客观经济规律;工业强国等.

31.农业、农村、农民问题简称“三农”问题,它是关系到人民的切身利益、社会的安定和发展的重大问题。新中国成立后,党和政府为解决“三农”问题,采取一系列措施,取得了巨大成就,但也不乏沉痛的教训。请阅读下列材料,回答问题。

材料一:土地改革的基本内容就是没收地主阶级的土地,分配给无地或少地的农民。这样,当做一个阶级来说,就在社会上废除了地主这一阶级,把封建剥削的土地所有制改变为农民的土地所有制。这种改革,诚然是中国历史上几千年来一次最大、最彻底的改革。

﹣﹣刘少奇《关于土地改革问题的报告》材料二:《中共中央关于农业生产互助合作的决议(草案)》指出:“……必须提倡组织起来,按照自愿互利的原则发展农民的劳动互助积极性”。1953年到1955年,农业互助合作社继续稳定发展,这时期建立起来的合作社,80%以上增产增收,15%持平,5%减产减收。

﹣﹣林志坚《新中国要事述评》材料三:1958年5月27日《人民日报》标题是:《人有多大胆,地有多大产》;《寿张北台社亩产10546斤》;1958年8月13日《人民日报》有如下标题:《麻城建国一社出现天下第一田,早稻亩产三万六千九百多斤》;《福建海星社创花生亩产一万零五百多斤纪录》。

材料四:1958年10月,某县委书记作报告:“人人进入新乐园,吃喝穿用不花钱;鸡鸭鱼肉味道鲜,顿顿可吃四个盘;天天可以吃水果,各样衣服穿不完;人人谈论天堂好,天堂不如新乐园。

请回答:

(1)根据材料一回答,刘少奇说土地改革是“中国几千年来一次最大、最彻底的改革”的依据是什么?

(2)材料二反映了我国农业合作化运动的开展。请你分析我国当时开展农业合作化运动的主要原因是什么?

(3)材料三和材料四分别反映了当时我国农村发生的什么历史事件?事件在当时产生了怎样的影响?

(4)我国的社会主义建设有成功的经验,也有失误的教训,你从中得到怎样的认识?

【考点】土地改革;三大改造;大跃进和人民公社化运动;历史开放性问题.

【分析】(1)本题考查的是土地改革运动.

(2)本题考查了对农业的社会主义改造.

(3)题考查的是大跃进和人民公社化运动的相关知识.

(4)本题主要考查大跃进和人民公社化运动给我们的启示.

【解答】(1)1952年,土地改革基本完成,彻底废除了两千多年的封建土地剥削制度,实现了地主土地所有制向农民土地所有制的转变.所以刘少奇说土地改革是“中国几千年来一次最大、最彻底的改革”.(2)据所学知,分散经营的农业生产不利于农业的发展,不能满足国家工业化建设的需要.三大改造时期,我国对农业采取了建立农业生产合作社的方式进行的.农业合作化的优越性,使农民踊跃参加合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路.

(3)1958年,党中央发动“大跃进”运动,它片面追求工农业生产和建设的高速度,大幅度提高计划指标.在农业上,对粮食产量估计严重浮夸,各地的粮食亩产量,竞相放高产“卫星”.题干中报道正是竞相放“卫星”的表现.依据材料信息“人人进入新乐园,吃喝穿用不花钱;鸡鸭鱼肉味道鲜,顿顿可吃四个盘;天天可以吃水果,各样衣服穿不完;人人进行谈判天堂好,天堂不如新乐园.”,结合所学可知是对人民公社的描述.20世纪50年代,党和政府错误发动了人民公社化运动,这就使得“左”的错误在全国各地严重泛滥开来.大跃进和人民公社化运动破坏了农村生产力,造成了严重的经济困难.

(4)本题属于开放性试题,可以联系四则材料中的经济发展现象进行总述,只要言之有理即可,如:社会主义建设要遵循客观经济规律;政策的制定应实事求是,符合国情,符合人民利益;生产关系的调整应适应生产力发展;要遵循经济发展的客观规律.

故答案为:

(1)废除了封建土地所有制;实行农民的土地所有制.

(2)分散经营的农业生产不利于农业的发展,不能满足国家工业化建设的需要.

(3)大跃进和人民公社化运动;党在探索建设社会主义道路中的一次严重失误,给国家和人民带来了前所未有的严重经济困难.

(4)要按客观经济规律办事;制定政策必须从国情出发,不能脱离实际;生产关系的调整必须适应生产力的发展水平等.

32.材料一:歌曲《走进新时代》唱道:“我们唱着东方红,当家作主站起来;我们讲着春天的故事,改革开放富起来……”

材料二:农民生产积极性大大提高,农业连年获得丰收。农民高兴地说:“交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”

材料三:1984年,邓小平南下视察深圳等经济特区。他指出:“特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口。”

根据上面材料,结合所学知识,回答下列问题。

(1)材料一中谁领导人民当家作主站起来?谁带领人民改革开放富起来?

(2)材料二中的改革首先从农村开始,到1982年我国农村普遍实行什么政策?城市改革的重点是什么?

(3)依据材料三结合所学知识回答,我国为什么决定建立经济特区?经济特区的建立起了什么作用?

【考点】材料解析题;新中国成立;农村改革和家庭联产承包责任制;国有企业改革;对外开放和深圳等经济特区的建立;阐述见解题.

【分析】(1)本题主要考查毛泽东和邓小平的历史贡献.

(2)本题主要考查家庭联产承包责任制;国有企业改革.

(3)本题主要考查建立经济特区的原因和经济特区建立的作用.

【解答】(1)毛泽东带领中国人民建立了新中国,而新中国的成立标志着中国成为独立自主的国家,中国人民成为国家的主人,所以领导人民“当家作主站起来”的是毛泽东;邓小平在十一届三中全会上提出了改革开放的伟大决策,所以带领人民“改革开放富起来”的是邓小平.

(2)1978年十一届三中全会决定实行改革开放,之后,改革首先在农村进行,安徽凤阳小岗村在探索农村改革道路中,首先采取的改革措施是分田包产到户.1982年我国在全国农村推行家庭联产承包责任制,极大地调动了农民生产的积极性,促进了农业大发展;从1985年起,城市改革全面展开,重点是国有企业的改革.

(3)根据材料三“特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口.”及所学知识可知,1980年,我国在广东深圳、珠海、汕头和福建的厦门建立四个经济特区,后来又增设海南经济特区.这些经济特区的建立的目的就是通过吸引外资、引进先进的科学技术和管理经验,进行现代化建设;经济特区的设立为中国的改革开放积累了宝贵的经验,进一步推动了中国的改革开放和社会主义现代化建设.

故答案为:

(1)毛泽东;邓小平.

(2)家庭联产承包责任制;国有企业改革.

(3)目的:吸引外资、先进的科学技术和管理经验,进行现代化建设;作用:为中国的改革开放积累了宝贵的经验,进一步推动了中国的改革开放和社会主义现代化建设.

2016年10月3日

一、选择题(在每小题列出的四个选项中.只有一项是最符合题目要求的(本大题共20小题,每小题1分,共20分.把答案填写在表格相应的题号下)

1.1949年9月,第一届中国人民政治协商会议隆重举行,本次会议通过的内容有( )

①“共同纲领”②五星红旗为国旗

③抗美援朝

④采用公元纪年.

A.①②③

B.①②④

C.①③

D.②③

2.歌曲《走进新时代》唱道:“我们唱着东方红,当家做主站起来,我们唱着春天的故事,改革开放富起来…”中国人民“当家做主站起来”始于( )

A.中华民国成立

B.中国共产党成立

C.中华人民共和国成立

D.改革开放

3.1949年10月1日,在开国大典上随着五星红旗冉冉升起,54门礼炮齐鸣28响.礼炮齐鸣28响的寓意是( )

A.中国共产党领导人民英勇奋斗28年

B.有28个民族参加了开国大典

C.人民解放军有28个方阵经过天安门广场

D.有28个民族参加了第一届中国人民政治协商会议

4.小丽同学在笔记中写道“标志祖国大陆获得了统一,各族人民实现了大团结”,据此判断她学习的内容是( )

A.中华民国的成立

B.中国共产党的诞生

C.中华人民共和国的成立

D.西藏的和平解放

5.他被称为“最可爱的人”,在抗美援朝战场上,他为了不暴露目标,忍受烈火烧灼的剧痛,坚持在潜伏地点一动不动,直至牺牲,从而保证了整个战役的胜利.这里的“他”是( )

A.黄继光

B.董存瑞

C.罗盛教

D.邱少云

6.2015年4月18日,身上留有6个弹孔的80岁老战士李继德在回答记者采访时说:“我看见已经爬到地堡下的黄继光,猛地弓着腰起了一下子,堵上了枪眼子.”李继德所回忆的这一史实发生于( )

A.北伐战争

B.第五次反围剿

C.解放战争

D.抗美援朝战争

7.如表是新中国成立前,中国农村的土地占有状况.为改变这种状况,中央人民政府于1950年6月颁布了( )

地主和富农

占乡村人口不到10%

占有土地70﹣80%

贫农、雇农和中农

占乡村人口90%

占有土地20﹣30%

A.《中华人民政治协商会议共同纲领》

B.《中华人民共和国土地改革法》

C.《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》

D.《中华人民共和国宪法》

8.学者彼得 诺兰认为,任由经济发展,不采取任何调控措施是不合理的,“我一直深信中国在五十年代早期…选择了一条最适合自身发展的道路.”中国当时的选择是( )

A.走上了由政府主导的计划经济发展道路

B.实行家庭联产承包责任制,大力发展乡镇企业

C.走上了农村包围城市、武装夺取政权的道路

D.推行对外开放政策,积极引进西方先进技术和资本

9.依据图判断,我国在第一个五年计划期间优先发展的部门是( )

A.农业

B.轻工业

C.重工业

D.手工业

10.新中国成立以来,全国已建立五个省级民族自治区和许多自治州、自治县等,对这一基本国策和基本政治制度较早作出明确规定的是( )

A.1954年《中华人民共和国宪法》

B.1979年《中华人民共和国民法通则》

C.1982年《中华人民共和国宪法》

D.1986年《中华人民共和国义务教育法》

11.阅读下表,1955年、1956年我国粮食总产量逐年大幅度提高的主要原因最有可能是解放后( )

中国粮食总产量变化情况表(部分)

年份

1949

1953

1954

1955

1956

产量(亿吨)

1.13

1.66

1.69

1.83

1.92

A.掀起了农业合作化的高潮

B.建立了手工业生产合作社

C.掀起了公私合营的高潮

D.实行了家庭联产承包责任制

12.1955年,全国掀起农业合作化的高潮,到1956年绝大多数农户参加了农业生产合作社;同时,百分之九十以上的个体手工业者参加了手工业生产合作社;1956年初,资本主义工商业的社会主义改造,出现了全行业公私合营的高潮.1956年底,“三大改造”已基本完成.依据以上史实,得出的正确结论是( )

A.社会主义制度在我国基本建立起来

B.彻底废除了封建土地剥削制度

C.我国第一个五年计划提前超额完成

D.社会主义总路线取得了伟大胜利

13.20世纪50年代中期,民族资本家荣毅仁说:“对于我,失去的是我个人的一些剥削所得…得到的却是一个富裕、繁荣强盛的社会主义国家.”与他这句话密切相关的事件是( )

A.土地改革的完成彻底废除了我国的封建土地制度

B.一五计划的完成标志着我国向社会主义工业化迈进

C.国家完成对工商业的社会主义改造

D.文化大革命的结束挽救了我国社会主义

14.不同时代的宣传画体现了不同的时代风貌.下面两幅宣传画出现在哪一运动时期( )

A.农业合作化运动

B.农业集体化运动

C.文化大革命运动

D.“大跃进”运动

15.观察下列示意图,造成1958﹣1960年我国农业生产总值变化的主要原因是( )

A.土地改革

B.人民公社化运动

C.对农业的社会主义改造

D.改革开放

16.为了更好的开展“廉洁奉公、勤政为民”的主题教育活动,某地准备组织全体党员干部观看一部电影,下列选项中最合适的是( )

A.

B.

C.

D.

17.邓小平在评价建国后某一历史事件时说:“(它)也有一‘功’,它提供了反面教训.”其“反面教训”主要是它肆意践踏了民主与法制.邓小平评价的这一历史事件是( )

A.“大跃进”运动

B.人民公社化运动

C.文化大革命

D.改造私营工商业

18.新华社电文曾说:“党的十八届三中全会召开,在新的历史起点上,全面深化改革的大幕又将开启……改革开放对中国人来说,绝不是一个普通的概念,它不仅意味着历史性的关键决择……开启了一场波澜壮阔的伟大改革。”改革大幕开启的标志性会议上所做的战略决策是( )

A.提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针

B.建立社会主义市场经济体制

C.确立邓小平理论作为党的指导思想

D.把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来

19.1978年,安徽凤阳小岗生产队18户村民立下一份将田地包干到户的生产契约.这种“包干到户”的生产形式,发展成后来的( )

A.家庭联产承包责任制

B.人民代表大会制度

C.民族区域自治制度

D.社会保障制度

20.小云同学带着一个研究性学习课题,搜集了“政企分开”“公司制”“股份制改革”等资料.根据这些信息,判断他的研究性学习课题是( )

A.土地改革

B.家庭联产承包责任制

C.民主与法制建设

D.国有企业改革

二、判断题(正确的填A,错误的填B,本大题共6小题,每小题1分,共6分)

21.1954年第一届全国人民代表大会制定的《中华人民共和国宪法》规定我国坚持社会主义建设道路,坚持人民民主专政。因此,该宪法是一部社会主义类型的宪法。______(判断对错)

22.1949年9月,第一届中国人民政治协商会议通过《共同纲领》,起到临时宪法的作用。______。

23.新中国成立后,我国农村土地制度变化和调整的先后顺序分别是:土地改革、人民公社化运动、农业集体合作化、家庭联产承包责任制.______(判断对错)

24.1978年,思想理论界展开了一场真理标准问题的讨论,是一场深刻的思想解放运动.______(判断对错)

25.十一届三中全会是党的历史上具有深远意义的转折,是改革开放的开端。______(判断对错)

26.农业合作化运动,使广大农民踊跃参加合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路。______(判断对错)

三、填空题(本大题共3小题,每空格1分,共6分)

27.中国人民志愿军在与敌人的战斗中,涌现出无数可歌可泣的英雄人物。其中严守纪律,纹丝不动,直至被大火吞噬,壮烈牺牲的英雄是______。探索建设社会主义道路时期被称为“党的好干部”的模范人物是______。

28.______成为一夜崛起之城,是对外开放的窗口;1978年安徽______

小岗村农民首先分田包产到户,自负盈亏.

29.彭德怀是我军杰出的军事家,在抗日战争时期指挥过______,战果辉煌.新中国成立后,又率领中国人民志愿军取得了______的伟大胜利.

四、材料解析题(本大题共3小题,共18分)

30.“中国梦”的提出,深刻道出了中国近代以来历史发展的主题。《人民日报》的每一篇社论都是流淌着的历史,足以勾勒出当代中国“强国梦”的轨迹。阅读下列材料,回答问题。

材料一

“一九五三年将是我国进行大规模建设的第一年。”……“工业化﹣﹣这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺负不再过穷困生活的基本保证,因此这是全国人民的最高利益。全国人民必须同心同德,为这个最高利益而积极奋斗。”

﹣﹣1953年元旦社论材料二

“用最高的速度来发展我国的社会生产力,实现国家的工业化和农业现代化,是总路线的基本精神……速度是总路线的灵魂。”

﹣﹣1958年6月21日社论“人有多大胆,地有多大产”,“地的产是由人的胆决定的。”

﹣﹣﹣1958年8月3日社论材料三

“我们怀着十分兴奋的心情跨入一九七九年。”……“把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来,是一个伟大的战略转变。”……“实行四个现代化,大幅度地提高目前落后的生产力,必然要多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式。”

﹣﹣1979年元旦社论(1)据材料一,指出全国人民的“最高利益”是什么?结合所学知识回答:党和政府为实现这个“最高利益”而编制的建设规划叫什么?

(2)据材料二,概括指出经济建设中存在的主要问题,结合所学知识举一例说明。

(3)据材料三,指出“战略转变”后党的工作重心是什么?综合上述材料,你认为如何才能实现国家经济建设的持续发展?

31.农业、农村、农民问题简称“三农”问题,它是关系到人民的切身利益、社会的安定和发展的重大问题。新中国成立后,党和政府为解决“三农”问题,采取一系列措施,取得了巨大成就,但也不乏沉痛的教训。请阅读下列材料,回答问题。

材料一:土地改革的基本内容就是没收地主阶级的土地,分配给无地或少地的农民。这样,当做一个阶级来说,就在社会上废除了地主这一阶级,把封建剥削的土地所有制改变为农民的土地所有制。这种改革,诚然是中国历史上几千年来一次最大、最彻底的改革。

﹣﹣刘少奇《关于土地改革问题的报告》材料二:《中共中央关于农业生产互助合作的决议(草案)》指出:“……必须提倡组织起来,按照自愿互利的原则发展农民的劳动互助积极性”。1953年到1955年,农业互助合作社继续稳定发展,这时期建立起来的合作社,80%以上增产增收,15%持平,5%减产减收。

﹣﹣林志坚《新中国要事述评》材料三:1958年5月27日《人民日报》标题是:《人有多大胆,地有多大产》;《寿张北台社亩产10546斤》;1958年8月13日《人民日报》有如下标题:《麻城建国一社出现天下第一田,早稻亩产三万六千九百多斤》;《福建海星社创花生亩产一万零五百多斤纪录》。

材料四:1958年10月,某县委书记作报告:“人人进入新乐园,吃喝穿用不花钱;鸡鸭鱼肉味道鲜,顿顿可吃四个盘;天天可以吃水果,各样衣服穿不完;人人谈论天堂好,天堂不如新乐园。

请回答:

(1)根据材料一回答,刘少奇说土地改革是“中国几千年来一次最大、最彻底的改革”的依据是什么?

(2)材料二反映了我国农业合作化运动的开展。请你分析我国当时开展农业合作化运动的主要原因是什么?

(3)材料三和材料四分别反映了当时我国农村发生的什么历史事件?事件在当时产生了怎样的影响?

(4)我国的社会主义建设有成功的经验,也有失误的教训,你从中得到怎样的认识?

32.材料一:歌曲《走进新时代》唱道:“我们唱着东方红,当家作主站起来;我们讲着春天的故事,改革开放富起来……”

材料二:农民生产积极性大大提高,农业连年获得丰收。农民高兴地说:“交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”

材料三:1984年,邓小平南下视察深圳等经济特区。他指出:“特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口。”

根据上面材料,结合所学知识,回答下列问题。

(1)材料一中谁领导人民当家作主站起来?谁带领人民改革开放富起来?

(2)材料二中的改革首先从农村开始,到1982年我国农村普遍实行什么政策?城市改革的重点是什么?

(3)依据材料三结合所学知识回答,我国为什么决定建立经济特区?经济特区的建立起了什么作用?

2015-2016学年江苏省苏州市八年级(下)期中历史模拟试卷

参考答案与试题解析

一、选择题(在每小题列出的四个选项中.只有一项是最符合题目要求的(本大题共20小题,每小题1分,共20分.把答案填写在表格相应的题号下)

1.1949年9月,第一届中国人民政治协商会议隆重举行,本次会议通过的内容有( )

①“共同纲领”②五星红旗为国旗

③抗美援朝

④采用公元纪年.

A.①②③

B.①②④

C.①③

D.②③

【考点】新中国成立.

【分析】本题考查的是为新中国的成立做准备的第一届中国人民政治协商会议的内容,要注意对会议内容的识记.

【解答】第一届中国人民政治协商会议的主要内容有:通过了“共同纲领”,以五星红旗为国旗,以《义勇军进行曲》为代国歌,采用公元纪年,以北平为首都并改名为北京,决定建立人民英雄纪念碑等.抗美援朝是新中国成立以后为保家卫国进行的战争,时间是1950年10月到1953年7月.

故选B.

2.歌曲《走进新时代》唱道:“我们唱着东方红,当家做主站起来,我们唱着春天的故事,改革开放富起来…”中国人民“当家做主站起来”始于( )

A.中华民国成立

B.中国共产党成立

C.中华人民共和国成立

D.改革开放

【考点】新中国成立.

【分析】本题考查新中国成立的历史意义的知识点,重点掌握新中国成立的历史意义.

【解答】从题干可知,唱着东方红,当家做主站起来的是中华人民共和国成立后,所以答案是C.A项是1921年,时间不符.B中国共产党成立,使中国革命的面貌焕然一新,排除.D改革开放是十一届三中全会作出的决策,中国从此进入特色的社会主义时期.排除.

故选C.

3.1949年10月1日,在开国大典上随着五星红旗冉冉升起,54门礼炮齐鸣28响.礼炮齐鸣28响的寓意是( )

A.中国共产党领导人民英勇奋斗28年

B.有28个民族参加了开国大典

C.人民解放军有28个方阵经过天安门广场

D.有28个民族参加了第一届中国人民政治协商会议

【考点】新中国成立.

【分析】本题考查开国大典的相关知识点.

【解答】1949年10月1日,在开国大典上随着五星红旗冉冉升起,54门礼炮齐鸣28响.礼炮齐鸣28响,广场上万众欢腾,掌声、欢呼声响彻云霄.其中54门礼炮齐鸣28响的寓意是中国共产党从1921年成立,到1949年开国大典宣告新中国成立,中国共产党领导人民英勇奋斗28年.

故选A.

4.小丽同学在笔记中写道“标志祖国大陆获得了统一,各族人民实现了大团结”,据此判断她学习的内容是( )

A.中华民国的成立

B.中国共产党的诞生

C.中华人民共和国的成立

D.西藏的和平解放

【考点】西藏和平解放.

【分析】本题考查知识点西藏和平解放,考查学生的识记能力.

【解答】本题切入点是“标志祖国大陆获得了统一,各族人民实现了大团结”.依据所学知识可知,1951年,西藏和平解放,至此,祖国大陆获得了统一,各族人民实现了大团结.故选D.

5.他被称为“最可爱的人”,在抗美援朝战场上,他为了不暴露目标,忍受烈火烧灼的剧痛,坚持在潜伏地点一动不动,直至牺牲,从而保证了整个战役的胜利.这里的“他”是( )

A.黄继光

B.董存瑞

C.罗盛教

D.邱少云

【考点】抗美援朝.

【分析】本题主要考查了抗美援朝时期涌现的英雄人物的事迹.

【解答】A、黄继光是上甘岭战役涌现的英雄人物,他为掩护战友,用身体堵住敌人的抢眼;

B、董存瑞是在解放战争中,舍身炸碉堡,为部队开辟了胜利前进的道路;

C、罗盛教是抗美援朝时为救朝鲜儿童牺牲的英雄;

D、邱少云是抗美援朝时,为了不暴露目标,忍受烈火烧灼的剧痛,直至牺牲的英雄.

故选D.

6.2015年4月18日,身上留有6个弹孔的80岁老战士李继德在回答记者采访时说:“我看见已经爬到地堡下的黄继光,猛地弓着腰起了一下子,堵上了枪眼子.”李继德所回忆的这一史实发生于( )

A.北伐战争

B.第五次反围剿

C.解放战争

D.抗美援朝战争

【考点】抗美援朝.

【分析】本题考查的知识点是抗美援朝,注意把黄继光和抗美援朝联系在一起即可作答.考查历史人物的识记.

【解答】本题属于材料型的选择题,根据材料,找出关键词“黄继光”,即可和所学知识抗美援朝联系在一起,便可快速得出答案,即抗美援朝.

故选D.

7.如表是新中国成立前,中国农村的土地占有状况.为改变这种状况,中央人民政府于1950年6月颁布了( )

地主和富农

占乡村人口不到10%

占有土地70﹣80%

贫农、雇农和中农

占乡村人口90%

占有土地20﹣30%

A.《中华人民政治协商会议共同纲领》

B.《中华人民共和国土地改革法》

C.《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》

D.《中华人民共和国宪法》

【考点】《中华人民共和国土地改革法》.

【分析】本题是表格型选择题,主要考查对《中华人民共和国土地改革法》的理解.

【解答】表格主要反映了新中国成立前农村存在的不合理的封建土地制度.为了改革不合理的封建土地制度,解放农村生产力,中央人民政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》,进行土地改革.《中国人民政治协商会议共同纲领》在建国初起了临时宪法的作用;《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》是民族区域自治的指导性文件;《中华人民共和国宪法》是国家的根本大法.

故选B.

8.学者彼得 诺兰认为,任由经济发展,不采取任何调控措施是不合理的,“我一直深信中国在五十年代早期…选择了一条最适合自身发展的道路.”中国当时的选择是( )

A.走上了由政府主导的计划经济发展道路

B.实行家庭联产承包责任制,大力发展乡镇企业

C.走上了农村包围城市、武装夺取政权的道路

D.推行对外开放政策,积极引进西方先进技术和资本

【考点】社会主义制度的确立.

【分析】本题主要考查政府的调控作用对经济发展的影响.

【解答】B实行家庭联产承包责任制,大力发展乡镇企业是在1978年;

C走上了农村包围城市、武装夺取政权的道路是在1927年;

D推行改革开放政策,积极引进西方先进技术和资本是在1978年之后;

本题关键在于抓住材料中的“任由经济发展,不采取任何调控措施是不合理的”,即强调调控的重要性和必要性,因此结合中国在五十年代早期以及七十年代后半期之后的史实可知“最适合自身发展的道路”指的是发挥了政府对经济的调控作用.

故选A.

9.依据图判断,我国在第一个五年计划期间优先发展的部门是( )

A.农业

B.轻工业

C.重工业

D.手工业

【考点】一五计划.

【分析】本题是对第一个五年计划的考查.旨在考查学生通过图表掌握历史史实的能力.

【解答】1953﹣﹣1957年是我国第一个五年计划建设时期,表格中的内容是《1953年和1957年我国工农业主要产品产量示意图》,分析数据可以看出,一五计划期间,我国重工业﹣﹣钢、原油、煤的产量增长最快,原因是我国政府1953年制定并实施了第一个五年计划,重点就是发展重工业.

故选C.

10.新中国成立以来,全国已建立五个省级民族自治区和许多自治州、自治县等,对这一基本国策和基本政治制度较早作出明确规定的是( )

A.1954年《中华人民共和国宪法》

B.1979年《中华人民共和国民法通则》

C.1982年《中华人民共和国宪法》

D.1986年《中华人民共和国义务教育法》

【考点】民族区域自治制度.

【分析】本题主要考查了民族区域自治的有关内容.

【解答】根据所学知识可知:1954年,第一届全国人民代表大会通过了《中华人民共和国宪法》,在这部宪法中明确规定了各民族一律平等,在少数民族聚居的地方,实行民族区域自治.

故选A.

11.阅读下表,1955年、1956年我国粮食总产量逐年大幅度提高的主要原因最有可能是解放后( )

中国粮食总产量变化情况表(部分)

年份

1949

1953

1954

1955

1956

产量(亿吨)

1.13

1.66

1.69

1.83

1.92

A.掀起了农业合作化的高潮

B.建立了手工业生产合作社

C.掀起了公私合营的高潮

D.实行了家庭联产承包责任制

【考点】三大改造.

【分析】本题考查的是对农业的社会主义改造相关知识的内容.

【解答】建立手工业生产合作社是对手工业的社会主义改造,掀起公私合营的高潮是对资本主义工商业的社会主义改造,不符合材料中“粮食总产量的变化”,故排除BC两项.实行家庭联产承包责任制发生在1978年的十一届三中全会以后,与材料的时间不符,故排除D项.为了进一步提高农业生产力,逐步克服农业同工业发展不相适应的矛盾,从1954年起,中共中央积极引导农民组织起来,走集体化道路.1955年,全国掀起农业合作化的高潮.1956年,90%以上的农户参加了农业合作社,对农业的社会主义改造基本完成.故A项符合题意.

故选A.

12.1955年,全国掀起农业合作化的高潮,到1956年绝大多数农户参加了农业生产合作社;同时,百分之九十以上的个体手工业者参加了手工业生产合作社;1956年初,资本主义工商业的社会主义改造,出现了全行业公私合营的高潮.1956年底,“三大改造”已基本完成.依据以上史实,得出的正确结论是( )

A.社会主义制度在我国基本建立起来

B.彻底废除了封建土地剥削制度

C.我国第一个五年计划提前超额完成

D.社会主义总路线取得了伟大胜利

【考点】三大改造的完成标中国进入社会主义初级阶段.

【分析】本题考查的是三大社会主义改造基本完成的意义.

【解答】到1956年底,我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造.社会主义改造的基本完成,标志着社会主义公有制形式在国民经济中占据了主导地位,从此社会主义制度在我国基本建立起来,我国开始进入社会主义初级阶段.这是20世纪中国的一次历史性巨变.

故选A.

13.20世纪50年代中期,民族资本家荣毅仁说:“对于我,失去的是我个人的一些剥削所得…得到的却是一个富裕、繁荣强盛的社会主义国家.”与他这句话密切相关的事件是( )

A.土地改革的完成彻底废除了我国的封建土地制度

B.一五计划的完成标志着我国向社会主义工业化迈进

C.国家完成对工商业的社会主义改造

D.文化大革命的结束挽救了我国社会主义

【考点】三大改造的完成标中国进入社会主义初级阶段.

【分析】本题考查三大改造.

【解答】由“20世纪50年代中期”“失去…剥削所得”并结合所学知识,可知荣毅仁说的是资本主义工商业的社会主义改造.1953﹣1956年我国进行了三大改造,其中主要是对资本主义工商业的社会主义改造,实现了把生产资料私有制转为社会主义公有制的任务.三大改造之前,生产资料私有制大量存在,我国存在着民族资本家剥削工人等多种剥削关系;在三大改造后,单一的社会主义公有制确立,社会各阶级都成为社会主义的劳动者.因此荣毅仁说,他失去了一些剥削所得,得到的却是一个人人富裕的社会主义国家.

故选C.

14.不同时代的宣传画体现了不同的时代风貌.下面两幅宣传画出现在哪一运动时期( )

A.农业合作化运动

B.农业集体化运动

C.文化大革命运动

D.“大跃进”运动

【考点】大跃进和人民公社化运动.

【分析】本题主要通过“肥猪赛大象”与“萝卜千金重”两幅图片,考查大跃进运动中的浮夸风现象.

【解答】通过获取图片信息得到是大跃进的浮夸风,于是联系课本所学知识:在1958年总路线的指引下,党中央错误发动了大跃进和人民公社化运动,这些左倾错误的主要标志是高指标、瞎指挥、浮夸风和共产风.

故选D.

15.观察下列示意图,造成1958﹣1960年我国农业生产总值变化的主要原因是( )

A.土地改革

B.人民公社化运动

C.对农业的社会主义改造

D.改革开放

【考点】大跃进和人民公社化运动.

【分析】由图知,1958﹣1960年我国农业生产总值大幅下降.根据所学,本题考查人民公社化运动.

【解答】20世纪50年代后期中国错误发动了“大跃进”和人民公社化运动,这是党在探索建设社会主义道路中的一次严重失误;再加上1959﹣1961年的三年自然灾害,国家和人民面临建国以来前所未有的严重经济困难.

故选B.

16.为了更好的开展“廉洁奉公、勤政为民”的主题教育活动,某地准备组织全体党员干部观看一部电影,下列选项中最合适的是( )

A.

B.

C.

D.

【考点】社会主义建设英雄模范人物.

【分析】本题考查学生对社会主义建设时期英雄模范人物的掌握情况.

【解答】选项中A是东北为建立大庆油田作出贡献的英雄王进喜,C是党的好战士雷锋,D是为我国核事业做出卓越贡献的邓稼先,B是焦裕禄,山东淄博博山县北崮村人,革命烈士,干部楷模.1946年加入了中国共产党,1962年被调到河南省兰考县担任县委书记.时值该县遭受到了严重的内涝、风沙、盐碱三害,他坚持实事求是、群众路线的领导工作方法,同全县干部和群众一起,与深重的自然灾害进行顽强斗争,努力改变兰考面貌.他身患肝癌,依旧忍着剧痛,坚持工作,被誉为“党的好干部”、“人民的好公仆”、“县委书记的榜样”、“共和国的脊梁”.他用自己的实际行动,铸就了亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献的焦裕禄精神.

故选B.

17.邓小平在评价建国后某一历史事件时说:“(它)也有一‘功’,它提供了反面教训.”其“反面教训”主要是它肆意践踏了民主与法制.邓小平评价的这一历史事件是( )

A.“大跃进”运动

B.人民公社化运动

C.文化大革命

D.改造私营工商业

【考点】文化大革命.

【分析】本题主要考查文化大革命的影响及对文化大革命的评价.

【解答】题意可知主要指的是文革的教训,即社会主义制度基本确立后必须以经济建设为中心;必须对社会主义制度确立后的阶级矛盾有科学客观的分析;健全民主与法制建设;健全党的民主集中制领导.

故选C.

18.新华社电文曾说:“党的十八届三中全会召开,在新的历史起点上,全面深化改革的大幕又将开启……改革开放对中国人来说,绝不是一个普通的概念,它不仅意味着历史性的关键决择……开启了一场波澜壮阔的伟大改革。”改革大幕开启的标志性会议上所做的战略决策是( )

A.提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针

B.建立社会主义市场经济体制

C.确立邓小平理论作为党的指导思想

D.把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来

【考点】十一届三中全会及其重要意义.

【分析】本题主要考查了十一届三中全会的相关内容.

【解答】据所学知,“改革大幕开启的标志性会议”是指十一届三中全会.在1978年12月召开的十一届三中全会上,作出了把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来的伟大战略决策.

故选D.

19.1978年,安徽凤阳小岗生产队18户村民立下一份将田地包干到户的生产契约.这种“包干到户”的生产形式,发展成后来的( )

A.家庭联产承包责任制

B.人民代表大会制度

C.民族区域自治制度

D.社会保障制度

【考点】农村改革和家庭联产承包责任制.

【分析】本题考查学生对家庭联产承包责任制的理解.

【解答】家庭联产承包责任制是中国农民的伟大创造,安徽凤阳小岗村农民首先实行分田包产到户,自负盈亏,农民的积极性大大提高,这种建立生产责任制的做法得到中央的肯定.随后,在中央指导下,农村逐步实行以家庭联产承包为主的责任制.

故选A.

20.小云同学带着一个研究性学习课题,搜集了“政企分开”“公司制”“股份制改革”等资料.根据这些信息,判断他的研究性学习课题是( )

A.土地改革

B.家庭联产承包责任制

C.民主与法制建设

D.国有企业改革

【考点】国有企业改革.

【分析】本题考查的是我国进行改革开放时对城市进行改革的相关历史知识.

【解答】根据所学知识可知:1985年城市改革全面展开,重点是国有企业的改革.由题干中给出的“政企分开”“利改税”“股份制改革”这些词语,可以看出主题是国有企业改革.

故选D.

二、判断题(正确的填A,错误的填B,本大题共6小题,每小题1分,共6分)

21.1954年第一届全国人民代表大会制定的《中华人民共和国宪法》规定我国坚持社会主义建设道路,坚持人民民主专政。因此,该宪法是一部社会主义类型的宪法。 √ (判断对错)

【考点】第一届全国人民代表大会和新中国第一部宪法.

【分析】本题考查了新中国第一部宪法的相关知识.

【解答】据所学知,1954年第一届全国人民代表大会在北京召开,大会制定了《中华人民共和国宪法》,宪法规定我国坚持社会主义建设道路,坚持人民民主专政,一切权力属于人民,这是我国第一部社会主义类型的宪法.

故答案为:

√.

22.1949年9月,第一届中国人民政治协商会议通过《共同纲领》,起到临时宪法的作用。 √ 。

【考点】新中国成立.

【分析】本题考查《共同纲领》.

【解答】1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,会议通过了起临时宪法作用的《共同纲领》.

故答案为:

√.

23.新中国成立后,我国农村土地制度变化和调整的先后顺序分别是:土地改革、人民公社化运动、农业集体合作化、家庭联产承包责任制. × (判断对错)

【考点】土地改革;三大改造;大跃进和人民公社化运动;农村改革和家庭联产承包责任制.

【分析】本题主要考查农村改革的时间顺序.

【解答】依据所学知识可知,农业集体合作社是1953﹣1956年,土地改革是1950年到1952年底,人民公社是1958年到1978年,家庭联产承包责任制的实行是在1978年的十一届三中全会以后.

故答案为:

×.

24.1978年,思想理论界展开了一场真理标准问题的讨论,是一场深刻的思想解放运动. √ (判断对错)

【考点】十一届三中全会及其重要意义.

【分析】本题考查真理标准问题讨论.

【解答】真理标准问题大讨论是1978年发生在中国大陆的两个凡是和“实践是检验真理的唯一标准”两种执政指导思想的讨论,实质上是文化大革命路线和实施经济建设的改革开放路线的较量.真理标准问题的讨论解决了关系党和国家命运的一些重大问题,开始了全面认真地拨乱反正,是一场深刻的思想解放运动.

故答案为:

√.

25.十一届三中全会是党的历史上具有深远意义的转折,是改革开放的开端。 √ (判断对错)

【考点】十一届三中全会及其重要意义.

【分析】本题主要考查了十一届三中全会的有关内容.

【解答】根据所学知识可知:1978年中国共产党召开的十一届三中全会,十一届三中全会是建国以来党的历史上最具有深远意义的转折,他完成了党在思想路线、政治路线和组织路线上的拨乱反正,是改革开放的开端,从此中国历史进入社会主义现代化建设新时期.

故答案为:

√.

26.农业合作化运动,使广大农民踊跃参加合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路。 √ (判断对错)

【考点】三大改造.

【分析】本题考查了对农业的社会主义改造.

【解答】据所学知,三大改造时期,我国对农业采取了建立农业生产合作社的方式进行的.农业合作化的优越性,使农民踊跃参加合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路.

故答案为:√.

三、填空题(本大题共3小题,每空格1分,共6分)

27.中国人民志愿军在与敌人的战斗中,涌现出无数可歌可泣的英雄人物。其中严守纪律,纹丝不动,直至被大火吞噬,壮烈牺牲的英雄是 邱少云 。探索建设社会主义道路时期被称为“党的好干部”的模范人物是 焦裕禄 。

【考点】抗美援朝;社会主义建设英雄模范人物.

【分析】本题主要考查不同社会时期英雄模范人物.

【解答】1950年10月,以彭德怀为司令员的中国人民志愿军开赴朝鲜前线,同朝鲜军民一起抗击美国侵略者.邱少云在抗美援朝战争中,为了严守潜伏纪律,纹丝不动,直至被大火吞噬,最后壮烈牺牲.在探索建设社会主义道路时期,焦裕禄在河南省兰考县任县委书记,他带领兰考人民治理风沙,直至生命的最后一息,被称为“党的好干部”.

故答案为:

邱少云;焦裕禄.

28. 深圳 成为一夜崛起之城,是对外开放的窗口;1978年安徽 凤阳

小岗村农民首先分田包产到户,自负盈亏.

【考点】对外开放和深圳等经济特区的建立;农村改革和家庭联产承包责任制.

【分析】本题主要考查深圳经济特区和安徽凤阳的家庭联产承包责任制.

【解答】1980年,我国在广东深圳、珠海、汕头和福建的厦门建立四个经济特区,后来又增设海南经济特区.这些经济特区,国家给予优惠的经济政策,吸收侨资外资,引进先进科学技术和管理经验,进行现代化建设.深圳在短短几年内,从一个小渔村建成一座繁华的现代化城市,成为经济特区的代表,对外开放的窗口.外国人称之为“一夜崛起之城”;1978年的十一届三中全会吹响了改革开放的号角,安徽凤阳县小岗村农民率先进行包产到户、包干到户的行动,自负盈亏,提高了农民的生产积极性.后来这一制度逐渐被完善为家庭联产承包责任制,并在全国推行.

故答案为:

深圳;凤阳.

29.彭德怀是我军杰出的军事家,在抗日战争时期指挥过 百团大战 ,战果辉煌.新中国成立后,又率领中国人民志愿军取得了 抗美援朝 的伟大胜利.

【考点】百团大战;抗美援朝.

【分析】本题考查了彭德怀指挥百团大战与抗美援朝.

【解答】1940年8月,八路军在彭德怀的指挥下,组织一百多个团,在华北向日军发动大规模攻击,史称“百团大战”.其主要目标是破坏敌人的交通线,摧毁日伪军据点.百团大战是抗日战争中,中国军队主动出击日军的最大规模战役.为了抗美援朝、保家卫国,1950年10月,以彭德怀为司令员的中国人民志愿军开赴朝鲜前线,同朝鲜军民一起抗击美国侵略者.

故答案为:百团大战;抗美援朝.

四、材料解析题(本大题共3小题,共18分)

30.“中国梦”的提出,深刻道出了中国近代以来历史发展的主题。《人民日报》的每一篇社论都是流淌着的历史,足以勾勒出当代中国“强国梦”的轨迹。阅读下列材料,回答问题。

材料一

“一九五三年将是我国进行大规模建设的第一年。”……“工业化﹣﹣这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺负不再过穷困生活的基本保证,因此这是全国人民的最高利益。全国人民必须同心同德,为这个最高利益而积极奋斗。”

﹣﹣1953年元旦社论材料二

“用最高的速度来发展我国的社会生产力,实现国家的工业化和农业现代化,是总路线的基本精神……速度是总路线的灵魂。”

﹣﹣1958年6月21日社论“人有多大胆,地有多大产”,“地的产是由人的胆决定的。”

﹣﹣﹣1958年8月3日社论材料三

“我们怀着十分兴奋的心情跨入一九七九年。”……“把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来,是一个伟大的战略转变。”……“实行四个现代化,大幅度地提高目前落后的生产力,必然要多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式。”

﹣﹣1979年元旦社论(1)据材料一,指出全国人民的“最高利益”是什么?结合所学知识回答:党和政府为实现这个“最高利益”而编制的建设规划叫什么?

(2)据材料二,概括指出经济建设中存在的主要问题,结合所学知识举一例说明。

(3)据材料三,指出“战略转变”后党的工作重心是什么?综合上述材料,你认为如何才能实现国家经济建设的持续发展?

【考点】一五计划;大跃进和人民公社化运动;十一届三中全会及其重要意义;历史开放性问题.

【分析】(1)本题主要考查第一个五年计划.

(2)本题主要考查经济建设中存在的主要问题.

(3)本题主要考查“战略转变”后党的工作重心及实现国家经济建设的持续发展的方法.

【解答】(1)据材料一“工业化﹣﹣这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺负不再过穷困生活的基本保证,因此这是全国人民的最高利益.”可知,全国人民的最高利益是工业化.党和政府为实现这个“最高利益”而编制的建设规划是第一个五年计划.1953年国家开始实施发展国民经济的一五计划,一五计划的重点是发展重工业.

(2)据材料二“用最高的速度来发展我国的社会生产力,实现国家的工业化和农业现代化,是总路线的基本精神…速度是总路线的灵魂.”可知,经济建设中存在的主要问题是高速度,急于求成;据“人有多大胆,地有多大产”,“地的产是由人的胆决定的.”可知,经济建设中存在的主要问题是浮夸风、忽视、违背客观经济规律.1958年我国实行了“大跃进”和人民公社化运动,正式这一问题的表现.

(3)据材料三“我们怀着十分兴奋的心情跨入一九七九年.”“把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来,是一个伟大的战略转变.”可知转变后的工作重心是经济建设.综合上述材料可知,政府制定科学规划,要从实际出发制定适当的经济政策;坚持以经济建设为中心,大力发展生产力;坚持改革开放;生产关系要适应生产力发展水平;遵循客观经济规律;工业强国等.

故答案为:

(1)最高利益:(实现)工业化(发展工业).建设规划:第一个五年计划(“一五计划”).

(2)问题:高速度(急于求成)、浮夸风、忽视或违背客观经济规律.举例:“大跃进”、人民公社化运动.

(3)转变后工作重心:经济(现代化)建设.认识:政府制定科学规划(从实际出发制定适当的经济政策);坚持以经济建设为中心(大力发展生产力);坚持改革开放;生产关系要适应生产力发展水平;遵循客观经济规律;工业强国等.

31.农业、农村、农民问题简称“三农”问题,它是关系到人民的切身利益、社会的安定和发展的重大问题。新中国成立后,党和政府为解决“三农”问题,采取一系列措施,取得了巨大成就,但也不乏沉痛的教训。请阅读下列材料,回答问题。

材料一:土地改革的基本内容就是没收地主阶级的土地,分配给无地或少地的农民。这样,当做一个阶级来说,就在社会上废除了地主这一阶级,把封建剥削的土地所有制改变为农民的土地所有制。这种改革,诚然是中国历史上几千年来一次最大、最彻底的改革。

﹣﹣刘少奇《关于土地改革问题的报告》材料二:《中共中央关于农业生产互助合作的决议(草案)》指出:“……必须提倡组织起来,按照自愿互利的原则发展农民的劳动互助积极性”。1953年到1955年,农业互助合作社继续稳定发展,这时期建立起来的合作社,80%以上增产增收,15%持平,5%减产减收。

﹣﹣林志坚《新中国要事述评》材料三:1958年5月27日《人民日报》标题是:《人有多大胆,地有多大产》;《寿张北台社亩产10546斤》;1958年8月13日《人民日报》有如下标题:《麻城建国一社出现天下第一田,早稻亩产三万六千九百多斤》;《福建海星社创花生亩产一万零五百多斤纪录》。

材料四:1958年10月,某县委书记作报告:“人人进入新乐园,吃喝穿用不花钱;鸡鸭鱼肉味道鲜,顿顿可吃四个盘;天天可以吃水果,各样衣服穿不完;人人谈论天堂好,天堂不如新乐园。

请回答:

(1)根据材料一回答,刘少奇说土地改革是“中国几千年来一次最大、最彻底的改革”的依据是什么?

(2)材料二反映了我国农业合作化运动的开展。请你分析我国当时开展农业合作化运动的主要原因是什么?

(3)材料三和材料四分别反映了当时我国农村发生的什么历史事件?事件在当时产生了怎样的影响?

(4)我国的社会主义建设有成功的经验,也有失误的教训,你从中得到怎样的认识?

【考点】土地改革;三大改造;大跃进和人民公社化运动;历史开放性问题.

【分析】(1)本题考查的是土地改革运动.

(2)本题考查了对农业的社会主义改造.

(3)题考查的是大跃进和人民公社化运动的相关知识.

(4)本题主要考查大跃进和人民公社化运动给我们的启示.

【解答】(1)1952年,土地改革基本完成,彻底废除了两千多年的封建土地剥削制度,实现了地主土地所有制向农民土地所有制的转变.所以刘少奇说土地改革是“中国几千年来一次最大、最彻底的改革”.(2)据所学知,分散经营的农业生产不利于农业的发展,不能满足国家工业化建设的需要.三大改造时期,我国对农业采取了建立农业生产合作社的方式进行的.农业合作化的优越性,使农民踊跃参加合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路.

(3)1958年,党中央发动“大跃进”运动,它片面追求工农业生产和建设的高速度,大幅度提高计划指标.在农业上,对粮食产量估计严重浮夸,各地的粮食亩产量,竞相放高产“卫星”.题干中报道正是竞相放“卫星”的表现.依据材料信息“人人进入新乐园,吃喝穿用不花钱;鸡鸭鱼肉味道鲜,顿顿可吃四个盘;天天可以吃水果,各样衣服穿不完;人人进行谈判天堂好,天堂不如新乐园.”,结合所学可知是对人民公社的描述.20世纪50年代,党和政府错误发动了人民公社化运动,这就使得“左”的错误在全国各地严重泛滥开来.大跃进和人民公社化运动破坏了农村生产力,造成了严重的经济困难.

(4)本题属于开放性试题,可以联系四则材料中的经济发展现象进行总述,只要言之有理即可,如:社会主义建设要遵循客观经济规律;政策的制定应实事求是,符合国情,符合人民利益;生产关系的调整应适应生产力发展;要遵循经济发展的客观规律.

故答案为:

(1)废除了封建土地所有制;实行农民的土地所有制.

(2)分散经营的农业生产不利于农业的发展,不能满足国家工业化建设的需要.

(3)大跃进和人民公社化运动;党在探索建设社会主义道路中的一次严重失误,给国家和人民带来了前所未有的严重经济困难.

(4)要按客观经济规律办事;制定政策必须从国情出发,不能脱离实际;生产关系的调整必须适应生产力的发展水平等.

32.材料一:歌曲《走进新时代》唱道:“我们唱着东方红,当家作主站起来;我们讲着春天的故事,改革开放富起来……”

材料二:农民生产积极性大大提高,农业连年获得丰收。农民高兴地说:“交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”

材料三:1984年,邓小平南下视察深圳等经济特区。他指出:“特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口。”

根据上面材料,结合所学知识,回答下列问题。

(1)材料一中谁领导人民当家作主站起来?谁带领人民改革开放富起来?

(2)材料二中的改革首先从农村开始,到1982年我国农村普遍实行什么政策?城市改革的重点是什么?

(3)依据材料三结合所学知识回答,我国为什么决定建立经济特区?经济特区的建立起了什么作用?

【考点】材料解析题;新中国成立;农村改革和家庭联产承包责任制;国有企业改革;对外开放和深圳等经济特区的建立;阐述见解题.

【分析】(1)本题主要考查毛泽东和邓小平的历史贡献.

(2)本题主要考查家庭联产承包责任制;国有企业改革.

(3)本题主要考查建立经济特区的原因和经济特区建立的作用.

【解答】(1)毛泽东带领中国人民建立了新中国,而新中国的成立标志着中国成为独立自主的国家,中国人民成为国家的主人,所以领导人民“当家作主站起来”的是毛泽东;邓小平在十一届三中全会上提出了改革开放的伟大决策,所以带领人民“改革开放富起来”的是邓小平.

(2)1978年十一届三中全会决定实行改革开放,之后,改革首先在农村进行,安徽凤阳小岗村在探索农村改革道路中,首先采取的改革措施是分田包产到户.1982年我国在全国农村推行家庭联产承包责任制,极大地调动了农民生产的积极性,促进了农业大发展;从1985年起,城市改革全面展开,重点是国有企业的改革.

(3)根据材料三“特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口.”及所学知识可知,1980年,我国在广东深圳、珠海、汕头和福建的厦门建立四个经济特区,后来又增设海南经济特区.这些经济特区的建立的目的就是通过吸引外资、引进先进的科学技术和管理经验,进行现代化建设;经济特区的设立为中国的改革开放积累了宝贵的经验,进一步推动了中国的改革开放和社会主义现代化建设.

故答案为:

(1)毛泽东;邓小平.

(2)家庭联产承包责任制;国有企业改革.

(3)目的:吸引外资、先进的科学技术和管理经验,进行现代化建设;作用:为中国的改革开放积累了宝贵的经验,进一步推动了中国的改革开放和社会主义现代化建设.

2016年10月3日

同课章节目录