江苏省苏州市相城区2015-2016学年八年级(上)期中历史试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 江苏省苏州市相城区2015-2016学年八年级(上)期中历史试卷(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 99.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-10-06 15:25:00 | ||

图片预览

文档简介

2015-2016学年江苏省苏州市相城区八年级(上)期中历史试卷

一、选择题:在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

1.我国首部禁毒法于2008年6月1日起开始实施.历史上,国际联盟把虎门销烟开始的6月3日定为“国际禁烟日”.1987年联合国又把虎门销烟完成的翌日6月26日定为“国际禁毒日”.它们的确定是为了纪念被誉为“全球禁毒第一人”的( )

A.关天培

B.林则徐

C.左宗棠

D.邓世昌

2.成龙主演的电影《十二生肖》,其故事情节是围绕生肖铜首的争夺与保护展开的.与生肖铜首的遗失相关的历史事件是( )

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争

D.八国联军侵华战争

3.小徐的爷爷生活在乌鲁木齐,当地人都称他是个“活历史”.老人经常给人们讲他爷爷带领乡亲们同清军一起抗击侵略者“一炮成功”的历史故事.这个故事反映的应该是( )

A.康熙平定噶尔丹战乱

B.清军平定大、小和卓叛乱

C.左宗棠收复新疆

D.伊犁军民抗击沙俄的斗争

4.“从1895年至1898年,中国对日本态度转变的戏剧性程度,……”直接促使“戏剧性”转变的事件是( )

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争

D.八国联军侵华

5.海洋历来是各国争夺的对象,为“开拓万里波涛”日本联合舰队和清朝北洋舰队相遇黄海并发生激战,此役中,为国捐躯的清朝将领是( )

A.林则徐

B.左宗棠

C.邓世昌

D.李鸿章

6.“日本臣民得在中国通商口岸、城邑任便从事各项工艺制造.”这一内容出自( )

A.中英《南京条约》

B.中俄《瑷珲条约》

C.中日《马关条约》

D.中外《辛丑条约》

7.1889年5月出使美国的清朝政府大臣张荫恒奏请清政府以长方形黄色龙旗为国旗,旗面黄色为满族的代表色,旗上的龙则象征皇帝.这面国旗于1900年在全国开始悬挂,直至清朝灭亡.黄龙旗在全国悬挂之际,正值国家危难之时.这里的“国家危难”是指( )

A.鸦片战争爆发

B.英法联军火烧圆明园

C.清政府割台湾给日本

D.八国联军发动侵华战争

8.卢沟桥事变是因日本驻军在北平附近宛平城外进行演习、无理挑衅引起的.该事件的发生与清政府签订的某一不平等条约中“允许帝国主义派兵驻扎北京到山海关铁路沿线重要地区”有密切联系.该条约( )

A.是中国近代第一个不平等条约

B.是割占中国领土最多的不平等条约

C.使中国陷入半殖民地半封建社会的深渊

D.刺激了帝国主义瓜分中国的野心,中国民族危机空前严重

9.内外交困之下,1860年12月24目,咸丰皇帝不得不发布了向西方学习先进技术的第一个“上谕”。……“上谕”开启了哪一运动( )

A.洋务运动

B.新文化运动

C.戊戌变法

D.五四运动

10.“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器。”主张此观点的派别为维护清朝统治创办了一批企业。下列属于此类企业的是( )

A.汉阳铁厂

B.开平矿务局

C.江南制造总局

D.轮船招商局

11.下列四项为中国近代不同时期的考题,其中19世纪70年代初洋务学堂使用的考题应是( )

A.“蒸汽有力可用,由何而生?”

B.“论吾国银行失信用之可惧.”

C.“试比较英、美、法、瑞士、中国行政机关元首之产生方法.”

D.“法国大革命对于欧洲民族主义之发展,有何影响?试举例明之.”

12.有首上海的旧民谣,讲述了清朝260多年的大事,其中与戊戌变法有关的句子是( )

A.吴三桂要去借清兵,顺治帝登基享现成

B.林则徐严禁吸洋烟,忠心报国无人识

C.曾国藩团练起湘乡,淮军还有李鸿章

D.好头颅六个凭空送,菜市街夜夜叫冤魂

13.《民报》创刊号刊登黄帝像

(见图)

的主要目的是( )

A.提倡民主自由

B.宣传民族主义

C.倡导个人崇拜

D.反对帝国主义

14.中山陵平面呈“警钟形”意在“唤起民众”整个建筑朴实坚固,合于中国传统观念,又符合孙中山的气概和精神。孙中山的下列哪些活动和功绩“唤起了民众”( )

①成立兴中会;②创建中国同盟会;③提出“三民主义”;④建立了中华民国;⑤推翻了封建帝制。

A.①②④⑤

B.①③④⑤

C.①②③⑤

D.①②③④⑤

15.与如图相关的历史事件是( )

A.中国同盟会

B.武昌起义

C.义和团运动

D.中华苏维埃共和国

16.“各班会党日昌明,……男子共和争促进”。该情形出现于( )

A.辛亥革命时期

B.义和团运动时期

C.抗日战争时期

D.太平天国运动时期

17.1915年底,梁启超在《异哉所谓国体问题者》中表示:“在现行国体之下,而思以言论鼓吹他种国体,则无论何时皆反对之。”该文要维护的“国体”是( )

A.开明君主制

B.君主制

C.君主立宪制

D.共和制

18.“女学生已经开始觉悟,抵制学校开设的‘列女传’.在操场的树荫下,在宿舍里,他们常常聚在一起,争得面红耳赤,后来由争论变成抗婚、逃婚,以实际行动反抗旧礼教,争取婚姻自由。”这则材料反映的现象与新文化运动内容联系最紧密的是( )

A.提倡民主,反对专制

B.提倡新文学,反对旧文学

C.提倡科学,反对迷信

D.提倡新道德,反对旧道德

19.保守派、维新派和激进派都有机会争一日之短长。背后拖着长辫,心里眷恋帝制的老先生与思想激进的新人物并坐讨论,同席笑谑。这一场景最可能发生于( )

A.洋务运动时期

B.戊戌变法时期

C.辛亥革命时期

D.新文化运动时期

20.陈独秀在《青年杂志》创刊号上发表文章说:“我们现在认定只有这两位先生,可以( )”

①民权

②民主

③科学

④自由。

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

二、判断题:正确的填涂A,错误的填涂B(本大题共6小题,每小题1分,共6分).

21.第二次鸦片战争期间,洗劫并焚毁了圆明园的是八国联军。______(判断对错)

22.甲午中日战争之后,为了赔偿日本商人在战争中工厂的损失,清政府接受日本提出的割地、赔款、开放通商口岸等屈辱条件,清政府长期实行的闭关锁国政策宣告结束。______(判断对错)

23.如图所示中国近代化第一个钢铁厂,其创办人是李鸿章.

错误:______.

理由:______.

24.谭嗣同为维新变法慷慨献身,表现了维新人士敢为天下先的英雄气概。______(判断对错)

25.“民主”、“民权”、“民生”三大主义合称三民主义,是孙中山领导辛亥革命的指导思想.______(判断对错 )

26.1917年,俄国革命一声炮响,给中国人民送来了马克思列宁主义,在中国传播马克思主义的先驱者是陈独秀。______(判断对错)

三、填空题:(本大题共3小题,每小题2分,每空1分,共6分)

27.使中国开始沦为半殖民地半封建社会的条约:《______》.近代中国赔款最多的条约是《______》。

28.举出《南京条约》开放的五处通商口岸.

29.张謇评论某人时说:“以四朝之元老,筹三省之海防,统胜兵精卒五十营,设机厂……历时二十年之久……曾无一端立于可战之地,以善可和之局。”张謇评论的是______;某思想家在1925年提到世人对他的评价:“自戊戌以来,旧则攻吾太新;新则攻吾太旧。”该思想家是______。

四、材料解析题、问答题:(本大题共3小题,每小题6分,共18分)

30.材料一:英国人克服了这些困难,逼近镇江城的时候,才充分认识到:驻兵旗兵虽然不通兵法,可是决不缺乏勇敢和锐气。这些驻防旗兵总共只有一千五百人,但却殊死奋战,直到最后一人。……如果这些侵略者到处都遭到同样的抵抗,他们绝对到不了南京。

﹣﹣恩格斯:《英人对华的新远征》材料二:英国的大炮破坏了中国皇帝的权威,迫使天朝帝国与地上的世界接触。与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首先要条件,而当这种隔绝状态通过英国而为暴力所打破的时候,接踵而来的必然是解体的过程,正如小心保存在密封棺材里的木乃伊一接触新鲜空气便必然要解体一样。

﹣﹣马克思:《中国革命和欧洲革命》材料三:请看如图资料一

请回答:

(1)依据材料一结合所学,恩格斯在这里高度

赞扬了“驻防旗兵”的什么精神?

他认为中国军队所进行的抵抗具有什么性质?

(2)依据材料二结合所学指出中国“与外界完全隔绝”的状态是怎样被打破的?

结合当时的世界发展形势,说明马克思这句话中的“新鲜空气”比喻的是什么?

(3)依据材料三指出“帝国”是什么?

马克思对该政权发展趋势的预测是基于当时怎样的中国形势作出?

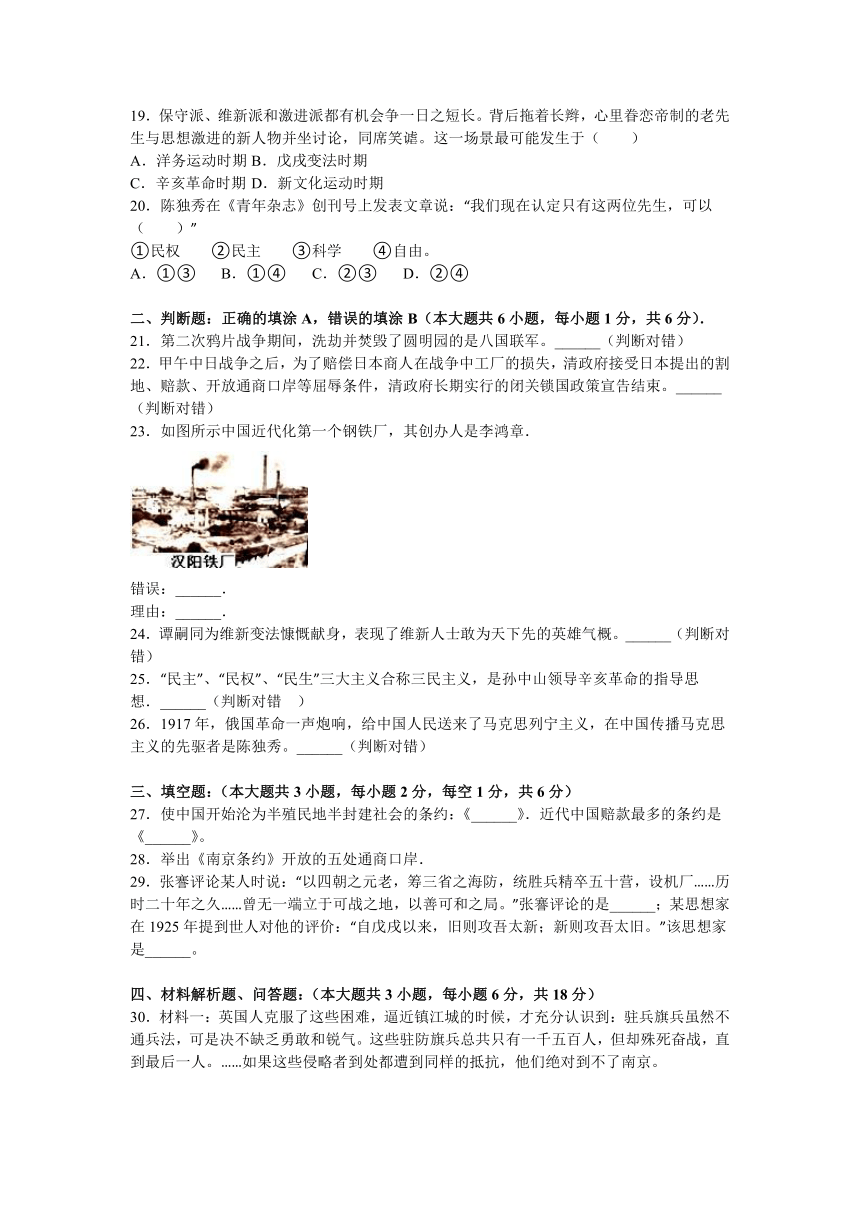

31.看图回答下列问题:

请回答:

(1)指出①②③④具体内容分别是什么?

①______

②______

③______

④______

(2)材料反映的主题什么?归纳其特点。

32.阅读材料,回答问题

材料一:20世纪10年代,《新青年》杂志有过一场汉字存废问题的讨论。主张废汉字的学者认为:汉字难识难写,不便推广;“新理新事新物之名词,一无所有”;“欲使中国民族为二十世纪文明之民族,必以废孔学,灭道教为根本之解决,而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,尤为根本解决之根本解决。”

材料二:在北京大学1918年11月所组织的演讲中,李大钊说:“我老老实实讲一句话,这回战胜的,不是联合国的武力,是世界人类的新精神。不是那一国的军阀或资本家的政府,是全世界的庶民。……这新纪元的世界改造,就是这样开始。资本主义就是这样失败,劳工主义就是这样战胜。”

﹣﹣《北京大学日刊》1918年12月6日请回答:

(1)依据材料一,结合所学,20世纪10年代中国兴起了一场什么运动?

依据材料分析“废汉字”主张提出者的理由是在什么?

你如何看待“废汉字”主张?

(2)依据材料二结合所学知识,指出李大钊演讲的题目是什么?

演讲中提到的“新纪元的世界改造”指的是什么?

演讲反映中国思想界发生了什么变化?

2015-2016学年江苏省苏州市相城区八年级(上)期中历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题:在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

1.我国首部禁毒法于2008年6月1日起开始实施.历史上,国际联盟把虎门销烟开始的6月3日定为“国际禁烟日”.1987年联合国又把虎门销烟完成的翌日6月26日定为“国际禁毒日”.它们的确定是为了纪念被誉为“全球禁毒第一人”的( )

A.关天培

B.林则徐

C.左宗棠

D.邓世昌

【考点】林则徐虎门销烟.

【分析】本题考查的是虎门销烟领导人这一知识点,要求考生熟练掌握虎门销烟相关历史问题.

【解答】从题干中的“国际禁烟日”“国际禁毒日”,看出虎门销烟在当时及以后都有重要的国际意义,虎门销烟的国际影响非常深远,它是人类禁烟历史上旷古未有的壮举,作为领导该斗争的林则徐也不愧为“全球禁毒第一人”,而关天培是鸦片战争期间的民族英雄,左宗棠收复了新疆是洋务运动领导人之一,邓世昌牺牲于甲午中日战争中的黄海大战.要注意熟练掌握、区分四位人物的主要事迹.

故选B.

2.成龙主演的电影《十二生肖》,其故事情节是围绕生肖铜首的争夺与保护展开的.与生肖铜首的遗失相关的历史事件是( )

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争

D.八国联军侵华战争

【考点】英法联军火烧圆明园.

【分析】本题考查第二次鸦片战争期间英法联军火烧圆明园、劫掠园内文物的知识点.

【解答】第二次鸦片战争期间,英法联军火烧圆明园,对园内的文物大肆的掠夺,其中就有十二生肖铜兽头.

故选B.

3.小徐的爷爷生活在乌鲁木齐,当地人都称他是个“活历史”.老人经常给人们讲他爷爷带领乡亲们同清军一起抗击侵略者“一炮成功”的历史故事.这个故事反映的应该是( )

A.康熙平定噶尔丹战乱

B.清军平定大、小和卓叛乱

C.左宗棠收复新疆

D.伊犁军民抗击沙俄的斗争

【考点】左宗棠收复新疆.

【分析】本题考查清朝时期巩固新疆的相关知识.

【解答】根据题中关键信息“乌鲁木齐”“抗击侵略者”,可知该历史故事发生于清光绪年间左宗棠抗击阿古柏军收复新疆;AB属于平定内乱;D伊犁与题干乌鲁木齐分属两个不同地方.

故选C.

4.“从1895年至1898年,中国对日本态度转变的戏剧性程度,……”直接促使“戏剧性”转变的事件是( )

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争

D.八国联军侵华

【考点】甲午中日战争.

【分析】本题考查中日之间的关系.

【解答】题干关键信息是“中国对日本态度转变的戏剧性程度”,根据所学知识可知,中国对日本态度转变的戏剧性是甲午中日战争清政府战败,民族危机空前加深,康有为、梁启超等维新志士就提出了效仿日本的明治维新,学习西方,实行君主立宪制.

故选C.

5.海洋历来是各国争夺的对象,为“开拓万里波涛”日本联合舰队和清朝北洋舰队相遇黄海并发生激战,此役中,为国捐躯的清朝将领是( )

A.林则徐

B.左宗棠

C.邓世昌

D.李鸿章

【考点】甲午中日战争.

【分析】本题考查了甲午中日战争中黄海海战的内容.

【解答】1894年9月,中国北洋舰队执行护航任务,返航途中,在黄海大东沟,遭到日本舰队袭击.致远舰管带邓世昌指挥舰队沉着应战,壮烈殉国.故选C.

6.“日本臣民得在中国通商口岸、城邑任便从事各项工艺制造.”这一内容出自( )

A.中英《南京条约》

B.中俄《瑷珲条约》

C.中日《马关条约》

D.中外《辛丑条约》

【考点】《马关条约》.

【分析】本题考查《马关条约》的内容.

【解答】题干中提到日本,同时提到“从事工艺制造”即开设工厂,因此题干反映的是日本可以在华开设工厂的规定.结合所学知识,1895年,甲午战争中中国惨败,日本迫使中国签订《马关条约》,条约规定:增开沙市、重庆、苏州、杭州为商埠,并允许日本在中国的通商口岸投资办厂.因此,这一内容出自中日《马关条约》.

故选C.

7.1889年5月出使美国的清朝政府大臣张荫恒奏请清政府以长方形黄色龙旗为国旗,旗面黄色为满族的代表色,旗上的龙则象征皇帝.这面国旗于1900年在全国开始悬挂,直至清朝灭亡.黄龙旗在全国悬挂之际,正值国家危难之时.这里的“国家危难”是指( )

A.鸦片战争爆发

B.英法联军火烧圆明园

C.清政府割台湾给日本

D.八国联军发动侵华战争

【考点】八国联军侵华战争.

【分析】本题考查八国联军侵华战争相关内容.黄龙旗从1900年至清灭亡在全国悬挂,从时间上看属于20世纪初.

【解答】A、鸦片战争爆发在1840年;

B、英法联军火烧圆明园发生在1860年;

C、清政府割台湾给日本发生在1895年;

D、八国联军侵华战争发生在1900年.

故选D.

8.卢沟桥事变是因日本驻军在北平附近宛平城外进行演习、无理挑衅引起的.该事件的发生与清政府签订的某一不平等条约中“允许帝国主义派兵驻扎北京到山海关铁路沿线重要地区”有密切联系.该条约( )

A.是中国近代第一个不平等条约

B.是割占中国领土最多的不平等条约

C.使中国陷入半殖民地半封建社会的深渊

D.刺激了帝国主义瓜分中国的野心,中国民族危机空前严重

【考点】《辛丑条约》.

【分析】本题考查《辛丑条约》的主要内容“允许帝国主义派兵驻扎北京到山海关铁路沿线要地”及影响.

【解答】从题干中提炼出问题信息,“允许帝国主义派兵驻扎北京到山海关铁路沿线要地的不平等条约”,此条约是《辛丑条约》,条约签订后中国完全沦为半殖民地半封建社会.

A、《南京条约》是中国近代第一个不平等条约;B、《瑷珲条约》是割占中国领土最多的不平等条约;D、《马关条约》刺激了帝国主义瓜分中国的野心,中国民族危机空前严重.

故选C.

9.内外交困之下,1860年12月24目,咸丰皇帝不得不发布了向西方学习先进技术的第一个“上谕”。……“上谕”开启了哪一运动( )

A.洋务运动

B.新文化运动

C.戊戌变法

D.五四运动

【考点】洋务运动.

【分析】本题考查了洋务运动的相关知识.

【解答】由材料中“1860年12月24目,咸丰皇帝不得不发布了向西方学习先进技术的第一个‘上谕’.…”可知,材料的“上谕”开启的应是洋务运动.洋务运动时期兴办了一批近代企业,为中国的近代企业积累了生产经验,培养了技术力量,对中国民族资本主义发展起了促进作用,洋务运动迈出了中国近代化的第一步.

故选A.

10.“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器。”主张此观点的派别为维护清朝统治创办了一批企业。下列属于此类企业的是( )

A.汉阳铁厂

B.开平矿务局

C.江南制造总局

D.轮船招商局

【考点】洋务运动.

【分析】本题考查的是洋务运动的相关史实.

【解答】“独火器万不能及”是指,中国在武器装备上不如西方国家.所以洋务派认为,“中国欲自强,则莫如学习外国利器.”主张学习西方先进的军事技术,创办军事工业,而江南制造总局则是洋务运动中成立的军事工业.

故选C.

11.下列四项为中国近代不同时期的考题,其中19世纪70年代初洋务学堂使用的考题应是( )

A.“蒸汽有力可用,由何而生?”

B.“论吾国银行失信用之可惧.”

C.“试比较英、美、法、瑞士、中国行政机关元首之产生方法.”

D.“法国大革命对于欧洲民族主义之发展,有何影响?试举例明之.”

【考点】洋务运动;第一次工业革命.

【分析】本题考查考生解读题干信息的能力.

【解答】A项,19世纪70年代,中国在魏源等早期洋务派“师夷长技以自强”的主张下已经开始引进西方的科学技术知识,因此该时期的洋务学堂有可能学习蒸汽机及其运行原理,故A项正确.

B项,联系所学知识可知,中国近代意义上的第一个银行是盛宣怀在1897年创立的中华通商银行,时间晚于题干时间,故B项错误.

C项,19世纪70年代中国行政机关机关没有元首,故C项错误.

D项,19世纪70年代中国仍属于落后的封建国家,不会接受欧洲的民族主义,故D项错误.

故选A.

12.有首上海的旧民谣,讲述了清朝260多年的大事,其中与戊戌变法有关的句子是( )

A.吴三桂要去借清兵,顺治帝登基享现成

B.林则徐严禁吸洋烟,忠心报国无人识

C.曾国藩团练起湘乡,淮军还有李鸿章

D.好头颅六个凭空送,菜市街夜夜叫冤魂

【考点】戊戌变法.

【分析】本题考查戊戌变法.

【解答】“好头颅六个凭空送,菜市街夜夜叫冤魂”反映的是戊戌变法失败的史实.1898年9月以慈禧太后为首的封建顽固派发动戊戌政变,大肆捕杀维新党人,维新志士谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第6人于1898年9月28日在北京惨遭杀害,史称“戊戌六君子”.

故选D.

13.《民报》创刊号刊登黄帝像

(见图)

的主要目的是( )

A.提倡民主自由

B.宣传民族主义

C.倡导个人崇拜

D.反对帝国主义

【考点】孙中山的历史功绩.

【分析】本题考查对三民主义的理解.

【解答】1905年,孙中山同黄兴、宋教仁等在日本东京组建了中国同盟会.提出了纲领“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”.后将这个纲领阐发为三民主义.民族主义是前提,基本内容就是“驱除鞑虏,恢复中华”,即用革命手段推翻清政府的统治.故《民报》创刊号刊登黄帝像的主要目的是宣传民族主义.

故选B.

14.中山陵平面呈“警钟形”意在“唤起民众”整个建筑朴实坚固,合于中国传统观念,又符合孙中山的气概和精神。孙中山的下列哪些活动和功绩“唤起了民众”( )

①成立兴中会;②创建中国同盟会;③提出“三民主义”;④建立了中华民国;⑤推翻了封建帝制。

A.①②④⑤

B.①③④⑤

C.①②③⑤

D.①②③④⑤

【考点】孙中山的历史功绩.

【分析】本题主要考查学生对辛亥革命有关知识的认识.

【解答】据所学知识,孙中山于1894年11月24日在美国檀香山创建的中国近代第一个民主革命团体.宗旨是驱除鞑虏,恢复中华,平均地权,创立合众政府.1905年孙中山在日本东京创立中国同盟会,这是中国第一个全国规模的资产阶级革命政党.孙中山在《民报》发刊词中将同盟会的纲领阐发为三民主义,成为辛亥革命的指导思想.孙中山领导的辛亥革命推翻了清朝的统治,建立了中华民国,结束了我国两千多年的封建帝制,使民主共和的观念深人人心.

故选D.

15.与如图相关的历史事件是( )

A.中国同盟会

B.武昌起义

C.义和团运动

D.中华苏维埃共和国

【考点】武昌起义和中华民国的成立.

【分析】本题考查武昌起义.

【解答】从图中的长江、蛇山、楚望台等地名可以确定这是武昌起义示意图,因而与如图相关的历史事件是武昌起义.

故选B.

16.“各班会党日昌明,……男子共和争促进”。该情形出现于( )

A.辛亥革命时期

B.义和团运动时期

C.抗日战争时期

D.太平天国运动时期

【考点】辛亥革命.

【分析】本题考查辛亥革命的相关内容.

【解答】解答本题的关键是抓住题干中的“会党”“共和”等有效信息限定词,这些信息告诉考生会党在辛亥革命中起了重要作用.B、C、D项不符合史实,排除.

故选A.

17.1915年底,梁启超在《异哉所谓国体问题者》中表示:“在现行国体之下,而思以言论鼓吹他种国体,则无论何时皆反对之。”该文要维护的“国体”是( )

A.开明君主制

B.君主制

C.君主立宪制

D.共和制

【考点】辛亥革命.

【分析】本题主要考查民主共和观念的影响.

【解答】根据所学可知,辛亥革命使民主共和观念深入人心.解答本题时要注意这是在护国运动中梁启超发表的反对袁世凯称帝的文章,即反对君主制,故A、B应排除,尽管梁启超主张君主立宪制,但要注意他维护的是1915年的现行国体,即共和制.

故选D.

18.“女学生已经开始觉悟,抵制学校开设的‘列女传’.在操场的树荫下,在宿舍里,他们常常聚在一起,争得面红耳赤,后来由争论变成抗婚、逃婚,以实际行动反抗旧礼教,争取婚姻自由。”这则材料反映的现象与新文化运动内容联系最紧密的是( )

A.提倡民主,反对专制

B.提倡新文学,反对旧文学

C.提倡科学,反对迷信

D.提倡新道德,反对旧道德

【考点】新文化运动.

【分析】本题考查中国近代社会生活变化的内容.

【解答】自近代以来,伴随着一系列思想解放运动的兴起,民主、科学的思想传播开来,严重冲击着封建礼教,女学生抵制学校开设的‘列女传’(修身课),抗婚、逃婚,争取婚姻自由,正是这种现象的体现,所以题干描述体现了新文化运动的内容﹣﹣提倡新道德,反对旧道德.

故选D.

19.保守派、维新派和激进派都有机会争一日之短长。背后拖着长辫,心里眷恋帝制的老先生与思想激进的新人物并坐讨论,同席笑谑。这一场景最可能发生于( )

A.洋务运动时期

B.戊戌变法时期

C.辛亥革命时期

D.新文化运动时期

【考点】新文化运动.

【分析】本题考查新文化运动时期的内容.

【解答】新文化运动时期,蔡元培主持之下的北京大学,倡导“思想自由,兼容并包”使各种社会思潮学生中间流传,各种思想的代表人物汇集一处,激烈争论,各不相让.

故选D.

20.陈独秀在《青年杂志》创刊号上发表文章说:“我们现在认定只有这两位先生,可以( )”

①民权

②民主

③科学

④自由。

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

【考点】新文化运动.

【分析】本题考查新文化运动的两面大旗.

【解答】题干材料中给出了陈独秀这个关键信息,他是新文化运动的主要代表人物,他所强调的“两位先生”指的是这次思想大解放运动中先进知识分子高举“民主”和“科学”两面大旗.

故选C.

二、判断题:正确的填涂A,错误的填涂B(本大题共6小题,每小题1分,共6分).

21.第二次鸦片战争期间,洗劫并焚毁了圆明园的是八国联军。 × (判断对错)

【考点】英法联军火烧圆明园.

【分析】本题主要考查第二次鸦片战争英法联军的罪行.

【解答】1856年英法联军发动了第二次鸦片战争,1860年英法联军冲进北京洗劫并火烧了皇家园林圆明园,强迫清政府签订了《北京条约》,进一步加深了中国半殖民地半封建社会的程度;1900年八国联军以镇压义和团为由入侵中国,强迫清政府签订了《辛丑条约》,使中国完全沦为半殖民地半封建社会.

故答案为:×.

22.甲午中日战争之后,为了赔偿日本商人在战争中工厂的损失,清政府接受日本提出的割地、赔款、开放通商口岸等屈辱条件,清政府长期实行的闭关锁国政策宣告结束。 × (判断对错)

【考点】《马关条约》.

【分析】本题考查《马关条约》的相关知识.

【解答】据所学知,《马关条约》中规定,日本可以在中国的通商口岸投资设厂,而在《马关条约》签订之前日本没有在中国开设工厂.清政府闭关锁国政策结束的标志是《南京条约》的签订,而不是《马关条约》的签订.

故答案为:×.

23.如图所示中国近代化第一个钢铁厂,其创办人是李鸿章.

错误: 李鸿章 .

理由: 汉阳铁厂的创办人是张之洞 .

【考点】洋务运动.

【分析】本题考查的是学生对汉阳铁厂相关知识的掌握.

【解答】汉阳铁厂是中国近代化第一个钢铁厂,是洋务运动期间洋务派创办的著名的民用企业,其创办人是张之洞.

答案:

错误:李鸿章.

理由:汉阳铁厂的创办人是张之洞.

24.谭嗣同为维新变法慷慨献身,表现了维新人士敢为天下先的英雄气概。 √ (判断对错)

【考点】戊戌变法.

【分析】本题主要考查维新变法时期的资产阶级维新派人士﹣﹣谭嗣同.主要考查学生对基础知识的识记.

【解答】谭嗣同,湖南浏阳人.1895年中日《马关条约》签订,异常不满,即努力提倡新学,呼号变法,开湖南全省维新风气之先.1898年,创建南学会,主办《湘报》,积极宣传变法,成为维新运动的激进派.9月21日,政变遂起.9月25日被捕,9月28日与林旭等5人同时被害.临刑绝命词为“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”留有名句:“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑.”表现了维新人士敢为天下先的英雄气概.

故答案为:√.

25.“民主”、“民权”、“民生”三大主义合称三民主义,是孙中山领导辛亥革命的指导思想. × (判断对错 )

【考点】孙中山的历史功绩.

【分析】本题考查三民主义的内容:民族、民权、民生.

【解答】三民主义是孙中山领导辛亥革命的指导思想,其具体内容是民族、民权、民生,没有“民主”这一项.

故答案:×.

26.1917年,俄国革命一声炮响,给中国人民送来了马克思列宁主义,在中国传播马克思主义的先驱者是陈独秀。 × (判断对错)

【考点】马克思主义的传播.

【分析】本题主要考查新文化运动中马克思主义的传播.

【解答】新文化运动后期,李大钊在《新青年》上,连续发表了《庶民的胜利》和《布尔什维主义的胜利》两篇文章,颂扬十月革命,指出它是“世界人类全体的新曙光”,为了扩大宣传马克思主义,1918年底,李大钊等在北京创办了《每周评论》,从此,中国的先进知识分子用马克思主义为精神武器,教育和组织群众,将革命推进到一个新时期,李大钊在中国第一个举起社会主义大旗.因而在中国传播马克思主义的先驱者是李大钊,不是陈独秀.

故答案为:×.

三、填空题:(本大题共3小题,每小题2分,每空1分,共6分)

27.使中国开始沦为半殖民地半封建社会的条约:《 南京条约 》.近代中国赔款最多的条约是《 辛丑条约 》。

【考点】鸦片战争和《南京条约》;《辛丑条约》.

【分析】本题考查对《南京条约》《北京条约》的掌握.

【解答】1840年,英国发动鸦片战争开始侵略中国.1842年,《南京条约》的签订,使中国的社会性质发生重大变化,中国开始从封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会.1900﹣1901年,八国联军掀起了侵华战争,清政府战败,被迫签订《辛丑条约》,规定中国赔偿军费4.5亿两白银,是近代中国赔款最多的条约.

故答案为:

《南京条约》,《辛丑条约》.

28.举出《南京条约》开放的五处通商口岸.

【考点】组合列举题;鸦片战争和《南京条约》.

【分析】本题考查《南京条约》的内容.

【解答】1840年英国为保护鸦片贸易,打开中国市场发动了对中国侵略,中国战败,清政府被迫签订了我国历史上第一个不平等的条约《南京条约》.根据所学知识知道《南京条约》的内容包括割地、赔款、开放五口、协定关税等内容.

故答案为:

主要内容:中国割香港岛给英国;赔偿英国军费2100万元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;条约规定英商在华进出货物应缴纳的税款,中国须同英国商定.

29.张謇评论某人时说:“以四朝之元老,筹三省之海防,统胜兵精卒五十营,设机厂……历时二十年之久……曾无一端立于可战之地,以善可和之局。”张謇评论的是 李鸿章 ;某思想家在1925年提到世人对他的评价:“自戊戌以来,旧则攻吾太新;新则攻吾太旧。”该思想家是 康有为 。

【考点】维新派和洋务派.

【分析】本题考查李鸿章,康有为的相关史实.

【解答】题中材料张謇评论的是李鸿章,他是道光、咸丰、同治、光绪四朝元老;李鸿章筹办北洋海军,管辖直隶(今河北)、奉天(今辽宁)和山东三省海域,洋务运动中创办军事工业、民用企业,兴办新式学堂,耗费巨资筹办的北洋海军在甲午中日战争中全军覆没,标志着洋务运动的破产,“师夷长技以自强”的目的没有实现.由材料“旧则攻吾太新;新则攻吾太旧”分析,说明其在戊戌变法前后思想发生变化,却又不能做到“与时俱进”.康有为前期主张维新变法,在封建顽固派眼中是“太新”;后期成为保皇党的代表,主张君主立宪,反对革命,主张保留君主,在革命派眼中是“太旧”,不合时宜.

故答案为:

李鸿章;康有为.

四、材料解析题、问答题:(本大题共3小题,每小题6分,共18分)

30.材料一:英国人克服了这些困难,逼近镇江城的时候,才充分认识到:驻兵旗兵虽然不通兵法,可是决不缺乏勇敢和锐气。这些驻防旗兵总共只有一千五百人,但却殊死奋战,直到最后一人。……如果这些侵略者到处都遭到同样的抵抗,他们绝对到不了南京。

﹣﹣恩格斯:《英人对华的新远征》材料二:英国的大炮破坏了中国皇帝的权威,迫使天朝帝国与地上的世界接触。与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首先要条件,而当这种隔绝状态通过英国而为暴力所打破的时候,接踵而来的必然是解体的过程,正如小心保存在密封棺材里的木乃伊一接触新鲜空气便必然要解体一样。

﹣﹣马克思:《中国革命和欧洲革命》材料三:请看如图资料一

请回答:

(1)依据材料一结合所学,恩格斯在这里高度

赞扬了“驻防旗兵”的什么精神?

他认为中国军队所进行的抵抗具有什么性质?

(2)依据材料二结合所学指出中国“与外界完全隔绝”的状态是怎样被打破的?

结合当时的世界发展形势,说明马克思这句话中的“新鲜空气”比喻的是什么?

(3)依据材料三指出“帝国”是什么?

马克思对该政权发展趋势的预测是基于当时怎样的中国形势作出?

【考点】鸦片战争和《南京条约》.

【分析】(1)本题考查中国抗击外来侵略斗争.

(2)本题考查闭关锁国政策及影响.

(3)本题考查对清朝形势的判断.

【解答】(1)分析材料一“驻防旗兵虽然不通兵法,可是决不缺乏勇敢和锐气.这些驻防旗兵总共只有一千五百人,但却殊死奋战,直到最后一人”,可以看出恩格斯高度赞扬了“驻防旗兵”抗击英国侵略的英勇斗争精神和强烈的爱国主义精神.从材料一的“如果这些侵略者到处都遭到同样的抵抗,他们绝对到不了南京.”这句话可知恩格斯认为中国军队所进行的抵抗是反侵略战争,具有正义性.

(2)依据学过的知识已知,清朝闭关锁国政策推行了近二百年.它对西方殖民者的侵略活动起到过一定的自卫作用.但是,闭关锁国,与世隔绝,既看不到世界形势的变化,也未能适时地向西方学习先进的科学知识和生产技术,使中国逐渐在世界上落伍了.1840年英国发动鸦片战争,1842年中国被迫签订中英《南京条约》,破坏了中国的关税自主权和领土完整.鸦片战争以后,中国开始从封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会.鸦片战争是中国近代史的开端,清政府“与外界完全隔绝”的状态被打破.分析材料二的信息,可知马克思这句话中的“新鲜空气”比喻的是西方资本主义的发展,也就是先进的资本主义政治制度、思想文化、科学技术.鸦片战争以后,中国开始从封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会.

(3)由材料中“人口几乎占人类三分之一”及出处可判断材料三中的帝国是指清朝.由材料中的“隔绝于世”可以判断当时中国的形势是闭关锁国,并导致中国成为落后的封建国家.

故答案为:

(1)精神:勇敢加锐气,(或殊死奋战).性质:反侵略斗争.

(2)打破:英国发动鸦片战争,迫使中国签订《南京条约》.比喻:本文思想文化(西方先进文明).

(3)清朝.中国闭关锁国,封建落后.

31.看图回答下列问题:

请回答:

(1)指出①②③④具体内容分别是什么?

① 思想文化

② 戊戌变法

③ 自强求富

④ 辛亥革命

(2)材料反映的主题什么?归纳其特点。

【考点】洋务运动;戊戌变法;辛亥革命;新文化运动.

【分析】本题考查洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动的相关知识.

【解答】(1)根据所学知识,近代中国人民为了探索救国救民的道路,先后经历了器物层次,洋务运动以自强求富为旗号,先后建立了一批近代军事工业和近代民用工业,制度层次,19世纪末,面对民族危机,以康有为为首的资产阶级维新派主张通过变法建立君主立宪制的制度,掀起了戊戌变法运动,孙中山主张通过革命建立资产阶级共和国,领导了辛亥革命运动,这都是向西方学习政治制度的表现,思想文化层次,20世纪初,资产阶级又发起了一场新文化运动,高举民主科学的大旗,后期开始宣传马克思主义,这是向西方学习思想文化的表现.

(2)面临着中国近代的内忧外患,洋务运动、戊戌变法、辛亥革命以及新文化运动都属于志士仁人为富国强民而进行的近代化的探索.由上述内容我们可以看出,中国近代化探索经历了从经济变革到政治变革再到思想文化变革,或从学习西方技术到改变封建制度再到解放思想三个阶段.

故答案为:

(1)①思想文化,②戊戌变法,③自强求富,④辛亥革命.

(2)近代化的探索.中国近代化探索经历了从经济变革到政治变革再到思想文化变革,或从学习西方技术到改变封建制度再到解放思想三个阶段.

32.阅读材料,回答问题

材料一:20世纪10年代,《新青年》杂志有过一场汉字存废问题的讨论。主张废汉字的学者认为:汉字难识难写,不便推广;“新理新事新物之名词,一无所有”;“欲使中国民族为二十世纪文明之民族,必以废孔学,灭道教为根本之解决,而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,尤为根本解决之根本解决。”

材料二:在北京大学1918年11月所组织的演讲中,李大钊说:“我老老实实讲一句话,这回战胜的,不是联合国的武力,是世界人类的新精神。不是那一国的军阀或资本家的政府,是全世界的庶民。……这新纪元的世界改造,就是这样开始。资本主义就是这样失败,劳工主义就是这样战胜。”

﹣﹣《北京大学日刊》1918年12月6日请回答:

(1)依据材料一,结合所学,20世纪10年代中国兴起了一场什么运动?

依据材料分析“废汉字”主张提出者的理由是在什么?

你如何看待“废汉字”主张?

(2)依据材料二结合所学知识,指出李大钊演讲的题目是什么?

演讲中提到的“新纪元的世界改造”指的是什么?

演讲反映中国思想界发生了什么变化?

【考点】新文化运动.

【分析】(1)本题主要考查新文化运动的主张.

(2)本题主要考查学生分析材料和解决问题的能力,同时考查学生对马克思主义在中国的传播和新文化运动内容的变化等相关内容.

【解答】(1)依据材料一,“20世纪10年代,《新青年》杂志有过一场汉字存废问题的讨论.”结合所学,可知,20世纪10年代中国兴起了一场新文化运动;1915年,进步知识分子陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适等高举“民主”“科学”两面大旗,以《新青年》为主要阵地,掀起了思想解放的新文化运动;依据材料,“欲使中国民族为二十世纪文明之民族,必以废孔学,灭道教为根本之解决,而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,尤为根本解决之根本解决”可知,当时更激进的人士认为,汉字是一切就道德、就思想,旧文化的载体,成为中国变革图存、融入世界的障碍,因此提出“废汉字”的主张;由此可知,新文化运动的局限性之一,即主张否定传统文化来宣传西方新文化;对中国西方文化绝对否定或绝对肯定的偏向.

(2)本问考查学生分析材料和解决问题的能力,同时考查学生对马克思主义在中国的传播和新文化运动内容的变化等相关内容.从材料中“这回战胜的…是全世界的庶民”等关键句可知李大钊强调“庶民的胜利”,颂扬十月革命.后来李大钊又发表了《我的马克思主义观》比较全面地介绍了马克思主义.这与以往中国思想界的主张有很大不同,是马克思主义在中国传播的表现,意味着中国先进的知识分子向苏俄学习,开始宣传马克思主义.

故答案为:

(1)背景:新文化运动;更激进的人士认为,汉字是一切就道德、就思想,旧文化的载体,成为中国变革图存、融入世界的障碍,因此提出“废汉字”的主张;对中国西方文化绝对否定或绝对肯定的偏向.

(2)《庶民的胜利》.俄国十月革命.中国先进的知识分子向苏俄学习,开始宣传马克思主义.

2016年10月6日

一、选择题:在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

1.我国首部禁毒法于2008年6月1日起开始实施.历史上,国际联盟把虎门销烟开始的6月3日定为“国际禁烟日”.1987年联合国又把虎门销烟完成的翌日6月26日定为“国际禁毒日”.它们的确定是为了纪念被誉为“全球禁毒第一人”的( )

A.关天培

B.林则徐

C.左宗棠

D.邓世昌

2.成龙主演的电影《十二生肖》,其故事情节是围绕生肖铜首的争夺与保护展开的.与生肖铜首的遗失相关的历史事件是( )

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争

D.八国联军侵华战争

3.小徐的爷爷生活在乌鲁木齐,当地人都称他是个“活历史”.老人经常给人们讲他爷爷带领乡亲们同清军一起抗击侵略者“一炮成功”的历史故事.这个故事反映的应该是( )

A.康熙平定噶尔丹战乱

B.清军平定大、小和卓叛乱

C.左宗棠收复新疆

D.伊犁军民抗击沙俄的斗争

4.“从1895年至1898年,中国对日本态度转变的戏剧性程度,……”直接促使“戏剧性”转变的事件是( )

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争

D.八国联军侵华

5.海洋历来是各国争夺的对象,为“开拓万里波涛”日本联合舰队和清朝北洋舰队相遇黄海并发生激战,此役中,为国捐躯的清朝将领是( )

A.林则徐

B.左宗棠

C.邓世昌

D.李鸿章

6.“日本臣民得在中国通商口岸、城邑任便从事各项工艺制造.”这一内容出自( )

A.中英《南京条约》

B.中俄《瑷珲条约》

C.中日《马关条约》

D.中外《辛丑条约》

7.1889年5月出使美国的清朝政府大臣张荫恒奏请清政府以长方形黄色龙旗为国旗,旗面黄色为满族的代表色,旗上的龙则象征皇帝.这面国旗于1900年在全国开始悬挂,直至清朝灭亡.黄龙旗在全国悬挂之际,正值国家危难之时.这里的“国家危难”是指( )

A.鸦片战争爆发

B.英法联军火烧圆明园

C.清政府割台湾给日本

D.八国联军发动侵华战争

8.卢沟桥事变是因日本驻军在北平附近宛平城外进行演习、无理挑衅引起的.该事件的发生与清政府签订的某一不平等条约中“允许帝国主义派兵驻扎北京到山海关铁路沿线重要地区”有密切联系.该条约( )

A.是中国近代第一个不平等条约

B.是割占中国领土最多的不平等条约

C.使中国陷入半殖民地半封建社会的深渊

D.刺激了帝国主义瓜分中国的野心,中国民族危机空前严重

9.内外交困之下,1860年12月24目,咸丰皇帝不得不发布了向西方学习先进技术的第一个“上谕”。……“上谕”开启了哪一运动( )

A.洋务运动

B.新文化运动

C.戊戌变法

D.五四运动

10.“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器。”主张此观点的派别为维护清朝统治创办了一批企业。下列属于此类企业的是( )

A.汉阳铁厂

B.开平矿务局

C.江南制造总局

D.轮船招商局

11.下列四项为中国近代不同时期的考题,其中19世纪70年代初洋务学堂使用的考题应是( )

A.“蒸汽有力可用,由何而生?”

B.“论吾国银行失信用之可惧.”

C.“试比较英、美、法、瑞士、中国行政机关元首之产生方法.”

D.“法国大革命对于欧洲民族主义之发展,有何影响?试举例明之.”

12.有首上海的旧民谣,讲述了清朝260多年的大事,其中与戊戌变法有关的句子是( )

A.吴三桂要去借清兵,顺治帝登基享现成

B.林则徐严禁吸洋烟,忠心报国无人识

C.曾国藩团练起湘乡,淮军还有李鸿章

D.好头颅六个凭空送,菜市街夜夜叫冤魂

13.《民报》创刊号刊登黄帝像

(见图)

的主要目的是( )

A.提倡民主自由

B.宣传民族主义

C.倡导个人崇拜

D.反对帝国主义

14.中山陵平面呈“警钟形”意在“唤起民众”整个建筑朴实坚固,合于中国传统观念,又符合孙中山的气概和精神。孙中山的下列哪些活动和功绩“唤起了民众”( )

①成立兴中会;②创建中国同盟会;③提出“三民主义”;④建立了中华民国;⑤推翻了封建帝制。

A.①②④⑤

B.①③④⑤

C.①②③⑤

D.①②③④⑤

15.与如图相关的历史事件是( )

A.中国同盟会

B.武昌起义

C.义和团运动

D.中华苏维埃共和国

16.“各班会党日昌明,……男子共和争促进”。该情形出现于( )

A.辛亥革命时期

B.义和团运动时期

C.抗日战争时期

D.太平天国运动时期

17.1915年底,梁启超在《异哉所谓国体问题者》中表示:“在现行国体之下,而思以言论鼓吹他种国体,则无论何时皆反对之。”该文要维护的“国体”是( )

A.开明君主制

B.君主制

C.君主立宪制

D.共和制

18.“女学生已经开始觉悟,抵制学校开设的‘列女传’.在操场的树荫下,在宿舍里,他们常常聚在一起,争得面红耳赤,后来由争论变成抗婚、逃婚,以实际行动反抗旧礼教,争取婚姻自由。”这则材料反映的现象与新文化运动内容联系最紧密的是( )

A.提倡民主,反对专制

B.提倡新文学,反对旧文学

C.提倡科学,反对迷信

D.提倡新道德,反对旧道德

19.保守派、维新派和激进派都有机会争一日之短长。背后拖着长辫,心里眷恋帝制的老先生与思想激进的新人物并坐讨论,同席笑谑。这一场景最可能发生于( )

A.洋务运动时期

B.戊戌变法时期

C.辛亥革命时期

D.新文化运动时期

20.陈独秀在《青年杂志》创刊号上发表文章说:“我们现在认定只有这两位先生,可以( )”

①民权

②民主

③科学

④自由。

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

二、判断题:正确的填涂A,错误的填涂B(本大题共6小题,每小题1分,共6分).

21.第二次鸦片战争期间,洗劫并焚毁了圆明园的是八国联军。______(判断对错)

22.甲午中日战争之后,为了赔偿日本商人在战争中工厂的损失,清政府接受日本提出的割地、赔款、开放通商口岸等屈辱条件,清政府长期实行的闭关锁国政策宣告结束。______(判断对错)

23.如图所示中国近代化第一个钢铁厂,其创办人是李鸿章.

错误:______.

理由:______.

24.谭嗣同为维新变法慷慨献身,表现了维新人士敢为天下先的英雄气概。______(判断对错)

25.“民主”、“民权”、“民生”三大主义合称三民主义,是孙中山领导辛亥革命的指导思想.______(判断对错 )

26.1917年,俄国革命一声炮响,给中国人民送来了马克思列宁主义,在中国传播马克思主义的先驱者是陈独秀。______(判断对错)

三、填空题:(本大题共3小题,每小题2分,每空1分,共6分)

27.使中国开始沦为半殖民地半封建社会的条约:《______》.近代中国赔款最多的条约是《______》。

28.举出《南京条约》开放的五处通商口岸.

29.张謇评论某人时说:“以四朝之元老,筹三省之海防,统胜兵精卒五十营,设机厂……历时二十年之久……曾无一端立于可战之地,以善可和之局。”张謇评论的是______;某思想家在1925年提到世人对他的评价:“自戊戌以来,旧则攻吾太新;新则攻吾太旧。”该思想家是______。

四、材料解析题、问答题:(本大题共3小题,每小题6分,共18分)

30.材料一:英国人克服了这些困难,逼近镇江城的时候,才充分认识到:驻兵旗兵虽然不通兵法,可是决不缺乏勇敢和锐气。这些驻防旗兵总共只有一千五百人,但却殊死奋战,直到最后一人。……如果这些侵略者到处都遭到同样的抵抗,他们绝对到不了南京。

﹣﹣恩格斯:《英人对华的新远征》材料二:英国的大炮破坏了中国皇帝的权威,迫使天朝帝国与地上的世界接触。与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首先要条件,而当这种隔绝状态通过英国而为暴力所打破的时候,接踵而来的必然是解体的过程,正如小心保存在密封棺材里的木乃伊一接触新鲜空气便必然要解体一样。

﹣﹣马克思:《中国革命和欧洲革命》材料三:请看如图资料一

请回答:

(1)依据材料一结合所学,恩格斯在这里高度

赞扬了“驻防旗兵”的什么精神?

他认为中国军队所进行的抵抗具有什么性质?

(2)依据材料二结合所学指出中国“与外界完全隔绝”的状态是怎样被打破的?

结合当时的世界发展形势,说明马克思这句话中的“新鲜空气”比喻的是什么?

(3)依据材料三指出“帝国”是什么?

马克思对该政权发展趋势的预测是基于当时怎样的中国形势作出?

31.看图回答下列问题:

请回答:

(1)指出①②③④具体内容分别是什么?

①______

②______

③______

④______

(2)材料反映的主题什么?归纳其特点。

32.阅读材料,回答问题

材料一:20世纪10年代,《新青年》杂志有过一场汉字存废问题的讨论。主张废汉字的学者认为:汉字难识难写,不便推广;“新理新事新物之名词,一无所有”;“欲使中国民族为二十世纪文明之民族,必以废孔学,灭道教为根本之解决,而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,尤为根本解决之根本解决。”

材料二:在北京大学1918年11月所组织的演讲中,李大钊说:“我老老实实讲一句话,这回战胜的,不是联合国的武力,是世界人类的新精神。不是那一国的军阀或资本家的政府,是全世界的庶民。……这新纪元的世界改造,就是这样开始。资本主义就是这样失败,劳工主义就是这样战胜。”

﹣﹣《北京大学日刊》1918年12月6日请回答:

(1)依据材料一,结合所学,20世纪10年代中国兴起了一场什么运动?

依据材料分析“废汉字”主张提出者的理由是在什么?

你如何看待“废汉字”主张?

(2)依据材料二结合所学知识,指出李大钊演讲的题目是什么?

演讲中提到的“新纪元的世界改造”指的是什么?

演讲反映中国思想界发生了什么变化?

2015-2016学年江苏省苏州市相城区八年级(上)期中历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题:在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

1.我国首部禁毒法于2008年6月1日起开始实施.历史上,国际联盟把虎门销烟开始的6月3日定为“国际禁烟日”.1987年联合国又把虎门销烟完成的翌日6月26日定为“国际禁毒日”.它们的确定是为了纪念被誉为“全球禁毒第一人”的( )

A.关天培

B.林则徐

C.左宗棠

D.邓世昌

【考点】林则徐虎门销烟.

【分析】本题考查的是虎门销烟领导人这一知识点,要求考生熟练掌握虎门销烟相关历史问题.

【解答】从题干中的“国际禁烟日”“国际禁毒日”,看出虎门销烟在当时及以后都有重要的国际意义,虎门销烟的国际影响非常深远,它是人类禁烟历史上旷古未有的壮举,作为领导该斗争的林则徐也不愧为“全球禁毒第一人”,而关天培是鸦片战争期间的民族英雄,左宗棠收复了新疆是洋务运动领导人之一,邓世昌牺牲于甲午中日战争中的黄海大战.要注意熟练掌握、区分四位人物的主要事迹.

故选B.

2.成龙主演的电影《十二生肖》,其故事情节是围绕生肖铜首的争夺与保护展开的.与生肖铜首的遗失相关的历史事件是( )

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争

D.八国联军侵华战争

【考点】英法联军火烧圆明园.

【分析】本题考查第二次鸦片战争期间英法联军火烧圆明园、劫掠园内文物的知识点.

【解答】第二次鸦片战争期间,英法联军火烧圆明园,对园内的文物大肆的掠夺,其中就有十二生肖铜兽头.

故选B.

3.小徐的爷爷生活在乌鲁木齐,当地人都称他是个“活历史”.老人经常给人们讲他爷爷带领乡亲们同清军一起抗击侵略者“一炮成功”的历史故事.这个故事反映的应该是( )

A.康熙平定噶尔丹战乱

B.清军平定大、小和卓叛乱

C.左宗棠收复新疆

D.伊犁军民抗击沙俄的斗争

【考点】左宗棠收复新疆.

【分析】本题考查清朝时期巩固新疆的相关知识.

【解答】根据题中关键信息“乌鲁木齐”“抗击侵略者”,可知该历史故事发生于清光绪年间左宗棠抗击阿古柏军收复新疆;AB属于平定内乱;D伊犁与题干乌鲁木齐分属两个不同地方.

故选C.

4.“从1895年至1898年,中国对日本态度转变的戏剧性程度,……”直接促使“戏剧性”转变的事件是( )

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争

D.八国联军侵华

【考点】甲午中日战争.

【分析】本题考查中日之间的关系.

【解答】题干关键信息是“中国对日本态度转变的戏剧性程度”,根据所学知识可知,中国对日本态度转变的戏剧性是甲午中日战争清政府战败,民族危机空前加深,康有为、梁启超等维新志士就提出了效仿日本的明治维新,学习西方,实行君主立宪制.

故选C.

5.海洋历来是各国争夺的对象,为“开拓万里波涛”日本联合舰队和清朝北洋舰队相遇黄海并发生激战,此役中,为国捐躯的清朝将领是( )

A.林则徐

B.左宗棠

C.邓世昌

D.李鸿章

【考点】甲午中日战争.

【分析】本题考查了甲午中日战争中黄海海战的内容.

【解答】1894年9月,中国北洋舰队执行护航任务,返航途中,在黄海大东沟,遭到日本舰队袭击.致远舰管带邓世昌指挥舰队沉着应战,壮烈殉国.故选C.

6.“日本臣民得在中国通商口岸、城邑任便从事各项工艺制造.”这一内容出自( )

A.中英《南京条约》

B.中俄《瑷珲条约》

C.中日《马关条约》

D.中外《辛丑条约》

【考点】《马关条约》.

【分析】本题考查《马关条约》的内容.

【解答】题干中提到日本,同时提到“从事工艺制造”即开设工厂,因此题干反映的是日本可以在华开设工厂的规定.结合所学知识,1895年,甲午战争中中国惨败,日本迫使中国签订《马关条约》,条约规定:增开沙市、重庆、苏州、杭州为商埠,并允许日本在中国的通商口岸投资办厂.因此,这一内容出自中日《马关条约》.

故选C.

7.1889年5月出使美国的清朝政府大臣张荫恒奏请清政府以长方形黄色龙旗为国旗,旗面黄色为满族的代表色,旗上的龙则象征皇帝.这面国旗于1900年在全国开始悬挂,直至清朝灭亡.黄龙旗在全国悬挂之际,正值国家危难之时.这里的“国家危难”是指( )

A.鸦片战争爆发

B.英法联军火烧圆明园

C.清政府割台湾给日本

D.八国联军发动侵华战争

【考点】八国联军侵华战争.

【分析】本题考查八国联军侵华战争相关内容.黄龙旗从1900年至清灭亡在全国悬挂,从时间上看属于20世纪初.

【解答】A、鸦片战争爆发在1840年;

B、英法联军火烧圆明园发生在1860年;

C、清政府割台湾给日本发生在1895年;

D、八国联军侵华战争发生在1900年.

故选D.

8.卢沟桥事变是因日本驻军在北平附近宛平城外进行演习、无理挑衅引起的.该事件的发生与清政府签订的某一不平等条约中“允许帝国主义派兵驻扎北京到山海关铁路沿线重要地区”有密切联系.该条约( )

A.是中国近代第一个不平等条约

B.是割占中国领土最多的不平等条约

C.使中国陷入半殖民地半封建社会的深渊

D.刺激了帝国主义瓜分中国的野心,中国民族危机空前严重

【考点】《辛丑条约》.

【分析】本题考查《辛丑条约》的主要内容“允许帝国主义派兵驻扎北京到山海关铁路沿线要地”及影响.

【解答】从题干中提炼出问题信息,“允许帝国主义派兵驻扎北京到山海关铁路沿线要地的不平等条约”,此条约是《辛丑条约》,条约签订后中国完全沦为半殖民地半封建社会.

A、《南京条约》是中国近代第一个不平等条约;B、《瑷珲条约》是割占中国领土最多的不平等条约;D、《马关条约》刺激了帝国主义瓜分中国的野心,中国民族危机空前严重.

故选C.

9.内外交困之下,1860年12月24目,咸丰皇帝不得不发布了向西方学习先进技术的第一个“上谕”。……“上谕”开启了哪一运动( )

A.洋务运动

B.新文化运动

C.戊戌变法

D.五四运动

【考点】洋务运动.

【分析】本题考查了洋务运动的相关知识.

【解答】由材料中“1860年12月24目,咸丰皇帝不得不发布了向西方学习先进技术的第一个‘上谕’.…”可知,材料的“上谕”开启的应是洋务运动.洋务运动时期兴办了一批近代企业,为中国的近代企业积累了生产经验,培养了技术力量,对中国民族资本主义发展起了促进作用,洋务运动迈出了中国近代化的第一步.

故选A.

10.“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器。”主张此观点的派别为维护清朝统治创办了一批企业。下列属于此类企业的是( )

A.汉阳铁厂

B.开平矿务局

C.江南制造总局

D.轮船招商局

【考点】洋务运动.

【分析】本题考查的是洋务运动的相关史实.

【解答】“独火器万不能及”是指,中国在武器装备上不如西方国家.所以洋务派认为,“中国欲自强,则莫如学习外国利器.”主张学习西方先进的军事技术,创办军事工业,而江南制造总局则是洋务运动中成立的军事工业.

故选C.

11.下列四项为中国近代不同时期的考题,其中19世纪70年代初洋务学堂使用的考题应是( )

A.“蒸汽有力可用,由何而生?”

B.“论吾国银行失信用之可惧.”

C.“试比较英、美、法、瑞士、中国行政机关元首之产生方法.”

D.“法国大革命对于欧洲民族主义之发展,有何影响?试举例明之.”

【考点】洋务运动;第一次工业革命.

【分析】本题考查考生解读题干信息的能力.

【解答】A项,19世纪70年代,中国在魏源等早期洋务派“师夷长技以自强”的主张下已经开始引进西方的科学技术知识,因此该时期的洋务学堂有可能学习蒸汽机及其运行原理,故A项正确.

B项,联系所学知识可知,中国近代意义上的第一个银行是盛宣怀在1897年创立的中华通商银行,时间晚于题干时间,故B项错误.

C项,19世纪70年代中国行政机关机关没有元首,故C项错误.

D项,19世纪70年代中国仍属于落后的封建国家,不会接受欧洲的民族主义,故D项错误.

故选A.

12.有首上海的旧民谣,讲述了清朝260多年的大事,其中与戊戌变法有关的句子是( )

A.吴三桂要去借清兵,顺治帝登基享现成

B.林则徐严禁吸洋烟,忠心报国无人识

C.曾国藩团练起湘乡,淮军还有李鸿章

D.好头颅六个凭空送,菜市街夜夜叫冤魂

【考点】戊戌变法.

【分析】本题考查戊戌变法.

【解答】“好头颅六个凭空送,菜市街夜夜叫冤魂”反映的是戊戌变法失败的史实.1898年9月以慈禧太后为首的封建顽固派发动戊戌政变,大肆捕杀维新党人,维新志士谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第6人于1898年9月28日在北京惨遭杀害,史称“戊戌六君子”.

故选D.

13.《民报》创刊号刊登黄帝像

(见图)

的主要目的是( )

A.提倡民主自由

B.宣传民族主义

C.倡导个人崇拜

D.反对帝国主义

【考点】孙中山的历史功绩.

【分析】本题考查对三民主义的理解.

【解答】1905年,孙中山同黄兴、宋教仁等在日本东京组建了中国同盟会.提出了纲领“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”.后将这个纲领阐发为三民主义.民族主义是前提,基本内容就是“驱除鞑虏,恢复中华”,即用革命手段推翻清政府的统治.故《民报》创刊号刊登黄帝像的主要目的是宣传民族主义.

故选B.

14.中山陵平面呈“警钟形”意在“唤起民众”整个建筑朴实坚固,合于中国传统观念,又符合孙中山的气概和精神。孙中山的下列哪些活动和功绩“唤起了民众”( )

①成立兴中会;②创建中国同盟会;③提出“三民主义”;④建立了中华民国;⑤推翻了封建帝制。

A.①②④⑤

B.①③④⑤

C.①②③⑤

D.①②③④⑤

【考点】孙中山的历史功绩.

【分析】本题主要考查学生对辛亥革命有关知识的认识.

【解答】据所学知识,孙中山于1894年11月24日在美国檀香山创建的中国近代第一个民主革命团体.宗旨是驱除鞑虏,恢复中华,平均地权,创立合众政府.1905年孙中山在日本东京创立中国同盟会,这是中国第一个全国规模的资产阶级革命政党.孙中山在《民报》发刊词中将同盟会的纲领阐发为三民主义,成为辛亥革命的指导思想.孙中山领导的辛亥革命推翻了清朝的统治,建立了中华民国,结束了我国两千多年的封建帝制,使民主共和的观念深人人心.

故选D.

15.与如图相关的历史事件是( )

A.中国同盟会

B.武昌起义

C.义和团运动

D.中华苏维埃共和国

【考点】武昌起义和中华民国的成立.

【分析】本题考查武昌起义.

【解答】从图中的长江、蛇山、楚望台等地名可以确定这是武昌起义示意图,因而与如图相关的历史事件是武昌起义.

故选B.

16.“各班会党日昌明,……男子共和争促进”。该情形出现于( )

A.辛亥革命时期

B.义和团运动时期

C.抗日战争时期

D.太平天国运动时期

【考点】辛亥革命.

【分析】本题考查辛亥革命的相关内容.

【解答】解答本题的关键是抓住题干中的“会党”“共和”等有效信息限定词,这些信息告诉考生会党在辛亥革命中起了重要作用.B、C、D项不符合史实,排除.

故选A.

17.1915年底,梁启超在《异哉所谓国体问题者》中表示:“在现行国体之下,而思以言论鼓吹他种国体,则无论何时皆反对之。”该文要维护的“国体”是( )

A.开明君主制

B.君主制

C.君主立宪制

D.共和制

【考点】辛亥革命.

【分析】本题主要考查民主共和观念的影响.

【解答】根据所学可知,辛亥革命使民主共和观念深入人心.解答本题时要注意这是在护国运动中梁启超发表的反对袁世凯称帝的文章,即反对君主制,故A、B应排除,尽管梁启超主张君主立宪制,但要注意他维护的是1915年的现行国体,即共和制.

故选D.

18.“女学生已经开始觉悟,抵制学校开设的‘列女传’.在操场的树荫下,在宿舍里,他们常常聚在一起,争得面红耳赤,后来由争论变成抗婚、逃婚,以实际行动反抗旧礼教,争取婚姻自由。”这则材料反映的现象与新文化运动内容联系最紧密的是( )

A.提倡民主,反对专制

B.提倡新文学,反对旧文学

C.提倡科学,反对迷信

D.提倡新道德,反对旧道德

【考点】新文化运动.

【分析】本题考查中国近代社会生活变化的内容.

【解答】自近代以来,伴随着一系列思想解放运动的兴起,民主、科学的思想传播开来,严重冲击着封建礼教,女学生抵制学校开设的‘列女传’(修身课),抗婚、逃婚,争取婚姻自由,正是这种现象的体现,所以题干描述体现了新文化运动的内容﹣﹣提倡新道德,反对旧道德.

故选D.

19.保守派、维新派和激进派都有机会争一日之短长。背后拖着长辫,心里眷恋帝制的老先生与思想激进的新人物并坐讨论,同席笑谑。这一场景最可能发生于( )

A.洋务运动时期

B.戊戌变法时期

C.辛亥革命时期

D.新文化运动时期

【考点】新文化运动.

【分析】本题考查新文化运动时期的内容.

【解答】新文化运动时期,蔡元培主持之下的北京大学,倡导“思想自由,兼容并包”使各种社会思潮学生中间流传,各种思想的代表人物汇集一处,激烈争论,各不相让.

故选D.

20.陈独秀在《青年杂志》创刊号上发表文章说:“我们现在认定只有这两位先生,可以( )”

①民权

②民主

③科学

④自由。

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

【考点】新文化运动.

【分析】本题考查新文化运动的两面大旗.

【解答】题干材料中给出了陈独秀这个关键信息,他是新文化运动的主要代表人物,他所强调的“两位先生”指的是这次思想大解放运动中先进知识分子高举“民主”和“科学”两面大旗.

故选C.

二、判断题:正确的填涂A,错误的填涂B(本大题共6小题,每小题1分,共6分).

21.第二次鸦片战争期间,洗劫并焚毁了圆明园的是八国联军。 × (判断对错)

【考点】英法联军火烧圆明园.

【分析】本题主要考查第二次鸦片战争英法联军的罪行.

【解答】1856年英法联军发动了第二次鸦片战争,1860年英法联军冲进北京洗劫并火烧了皇家园林圆明园,强迫清政府签订了《北京条约》,进一步加深了中国半殖民地半封建社会的程度;1900年八国联军以镇压义和团为由入侵中国,强迫清政府签订了《辛丑条约》,使中国完全沦为半殖民地半封建社会.

故答案为:×.

22.甲午中日战争之后,为了赔偿日本商人在战争中工厂的损失,清政府接受日本提出的割地、赔款、开放通商口岸等屈辱条件,清政府长期实行的闭关锁国政策宣告结束。 × (判断对错)

【考点】《马关条约》.

【分析】本题考查《马关条约》的相关知识.

【解答】据所学知,《马关条约》中规定,日本可以在中国的通商口岸投资设厂,而在《马关条约》签订之前日本没有在中国开设工厂.清政府闭关锁国政策结束的标志是《南京条约》的签订,而不是《马关条约》的签订.

故答案为:×.

23.如图所示中国近代化第一个钢铁厂,其创办人是李鸿章.

错误: 李鸿章 .

理由: 汉阳铁厂的创办人是张之洞 .

【考点】洋务运动.

【分析】本题考查的是学生对汉阳铁厂相关知识的掌握.

【解答】汉阳铁厂是中国近代化第一个钢铁厂,是洋务运动期间洋务派创办的著名的民用企业,其创办人是张之洞.

答案:

错误:李鸿章.

理由:汉阳铁厂的创办人是张之洞.

24.谭嗣同为维新变法慷慨献身,表现了维新人士敢为天下先的英雄气概。 √ (判断对错)

【考点】戊戌变法.

【分析】本题主要考查维新变法时期的资产阶级维新派人士﹣﹣谭嗣同.主要考查学生对基础知识的识记.

【解答】谭嗣同,湖南浏阳人.1895年中日《马关条约》签订,异常不满,即努力提倡新学,呼号变法,开湖南全省维新风气之先.1898年,创建南学会,主办《湘报》,积极宣传变法,成为维新运动的激进派.9月21日,政变遂起.9月25日被捕,9月28日与林旭等5人同时被害.临刑绝命词为“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”留有名句:“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑.”表现了维新人士敢为天下先的英雄气概.

故答案为:√.

25.“民主”、“民权”、“民生”三大主义合称三民主义,是孙中山领导辛亥革命的指导思想. × (判断对错 )

【考点】孙中山的历史功绩.

【分析】本题考查三民主义的内容:民族、民权、民生.

【解答】三民主义是孙中山领导辛亥革命的指导思想,其具体内容是民族、民权、民生,没有“民主”这一项.

故答案:×.

26.1917年,俄国革命一声炮响,给中国人民送来了马克思列宁主义,在中国传播马克思主义的先驱者是陈独秀。 × (判断对错)

【考点】马克思主义的传播.

【分析】本题主要考查新文化运动中马克思主义的传播.

【解答】新文化运动后期,李大钊在《新青年》上,连续发表了《庶民的胜利》和《布尔什维主义的胜利》两篇文章,颂扬十月革命,指出它是“世界人类全体的新曙光”,为了扩大宣传马克思主义,1918年底,李大钊等在北京创办了《每周评论》,从此,中国的先进知识分子用马克思主义为精神武器,教育和组织群众,将革命推进到一个新时期,李大钊在中国第一个举起社会主义大旗.因而在中国传播马克思主义的先驱者是李大钊,不是陈独秀.

故答案为:×.

三、填空题:(本大题共3小题,每小题2分,每空1分,共6分)

27.使中国开始沦为半殖民地半封建社会的条约:《 南京条约 》.近代中国赔款最多的条约是《 辛丑条约 》。

【考点】鸦片战争和《南京条约》;《辛丑条约》.

【分析】本题考查对《南京条约》《北京条约》的掌握.

【解答】1840年,英国发动鸦片战争开始侵略中国.1842年,《南京条约》的签订,使中国的社会性质发生重大变化,中国开始从封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会.1900﹣1901年,八国联军掀起了侵华战争,清政府战败,被迫签订《辛丑条约》,规定中国赔偿军费4.5亿两白银,是近代中国赔款最多的条约.

故答案为:

《南京条约》,《辛丑条约》.

28.举出《南京条约》开放的五处通商口岸.

【考点】组合列举题;鸦片战争和《南京条约》.

【分析】本题考查《南京条约》的内容.

【解答】1840年英国为保护鸦片贸易,打开中国市场发动了对中国侵略,中国战败,清政府被迫签订了我国历史上第一个不平等的条约《南京条约》.根据所学知识知道《南京条约》的内容包括割地、赔款、开放五口、协定关税等内容.

故答案为:

主要内容:中国割香港岛给英国;赔偿英国军费2100万元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;条约规定英商在华进出货物应缴纳的税款,中国须同英国商定.

29.张謇评论某人时说:“以四朝之元老,筹三省之海防,统胜兵精卒五十营,设机厂……历时二十年之久……曾无一端立于可战之地,以善可和之局。”张謇评论的是 李鸿章 ;某思想家在1925年提到世人对他的评价:“自戊戌以来,旧则攻吾太新;新则攻吾太旧。”该思想家是 康有为 。

【考点】维新派和洋务派.

【分析】本题考查李鸿章,康有为的相关史实.

【解答】题中材料张謇评论的是李鸿章,他是道光、咸丰、同治、光绪四朝元老;李鸿章筹办北洋海军,管辖直隶(今河北)、奉天(今辽宁)和山东三省海域,洋务运动中创办军事工业、民用企业,兴办新式学堂,耗费巨资筹办的北洋海军在甲午中日战争中全军覆没,标志着洋务运动的破产,“师夷长技以自强”的目的没有实现.由材料“旧则攻吾太新;新则攻吾太旧”分析,说明其在戊戌变法前后思想发生变化,却又不能做到“与时俱进”.康有为前期主张维新变法,在封建顽固派眼中是“太新”;后期成为保皇党的代表,主张君主立宪,反对革命,主张保留君主,在革命派眼中是“太旧”,不合时宜.

故答案为:

李鸿章;康有为.

四、材料解析题、问答题:(本大题共3小题,每小题6分,共18分)

30.材料一:英国人克服了这些困难,逼近镇江城的时候,才充分认识到:驻兵旗兵虽然不通兵法,可是决不缺乏勇敢和锐气。这些驻防旗兵总共只有一千五百人,但却殊死奋战,直到最后一人。……如果这些侵略者到处都遭到同样的抵抗,他们绝对到不了南京。

﹣﹣恩格斯:《英人对华的新远征》材料二:英国的大炮破坏了中国皇帝的权威,迫使天朝帝国与地上的世界接触。与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首先要条件,而当这种隔绝状态通过英国而为暴力所打破的时候,接踵而来的必然是解体的过程,正如小心保存在密封棺材里的木乃伊一接触新鲜空气便必然要解体一样。

﹣﹣马克思:《中国革命和欧洲革命》材料三:请看如图资料一

请回答:

(1)依据材料一结合所学,恩格斯在这里高度

赞扬了“驻防旗兵”的什么精神?

他认为中国军队所进行的抵抗具有什么性质?

(2)依据材料二结合所学指出中国“与外界完全隔绝”的状态是怎样被打破的?

结合当时的世界发展形势,说明马克思这句话中的“新鲜空气”比喻的是什么?

(3)依据材料三指出“帝国”是什么?

马克思对该政权发展趋势的预测是基于当时怎样的中国形势作出?

【考点】鸦片战争和《南京条约》.

【分析】(1)本题考查中国抗击外来侵略斗争.

(2)本题考查闭关锁国政策及影响.

(3)本题考查对清朝形势的判断.

【解答】(1)分析材料一“驻防旗兵虽然不通兵法,可是决不缺乏勇敢和锐气.这些驻防旗兵总共只有一千五百人,但却殊死奋战,直到最后一人”,可以看出恩格斯高度赞扬了“驻防旗兵”抗击英国侵略的英勇斗争精神和强烈的爱国主义精神.从材料一的“如果这些侵略者到处都遭到同样的抵抗,他们绝对到不了南京.”这句话可知恩格斯认为中国军队所进行的抵抗是反侵略战争,具有正义性.

(2)依据学过的知识已知,清朝闭关锁国政策推行了近二百年.它对西方殖民者的侵略活动起到过一定的自卫作用.但是,闭关锁国,与世隔绝,既看不到世界形势的变化,也未能适时地向西方学习先进的科学知识和生产技术,使中国逐渐在世界上落伍了.1840年英国发动鸦片战争,1842年中国被迫签订中英《南京条约》,破坏了中国的关税自主权和领土完整.鸦片战争以后,中国开始从封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会.鸦片战争是中国近代史的开端,清政府“与外界完全隔绝”的状态被打破.分析材料二的信息,可知马克思这句话中的“新鲜空气”比喻的是西方资本主义的发展,也就是先进的资本主义政治制度、思想文化、科学技术.鸦片战争以后,中国开始从封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会.

(3)由材料中“人口几乎占人类三分之一”及出处可判断材料三中的帝国是指清朝.由材料中的“隔绝于世”可以判断当时中国的形势是闭关锁国,并导致中国成为落后的封建国家.

故答案为:

(1)精神:勇敢加锐气,(或殊死奋战).性质:反侵略斗争.

(2)打破:英国发动鸦片战争,迫使中国签订《南京条约》.比喻:本文思想文化(西方先进文明).

(3)清朝.中国闭关锁国,封建落后.

31.看图回答下列问题:

请回答:

(1)指出①②③④具体内容分别是什么?

① 思想文化

② 戊戌变法

③ 自强求富

④ 辛亥革命

(2)材料反映的主题什么?归纳其特点。

【考点】洋务运动;戊戌变法;辛亥革命;新文化运动.

【分析】本题考查洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动的相关知识.

【解答】(1)根据所学知识,近代中国人民为了探索救国救民的道路,先后经历了器物层次,洋务运动以自强求富为旗号,先后建立了一批近代军事工业和近代民用工业,制度层次,19世纪末,面对民族危机,以康有为为首的资产阶级维新派主张通过变法建立君主立宪制的制度,掀起了戊戌变法运动,孙中山主张通过革命建立资产阶级共和国,领导了辛亥革命运动,这都是向西方学习政治制度的表现,思想文化层次,20世纪初,资产阶级又发起了一场新文化运动,高举民主科学的大旗,后期开始宣传马克思主义,这是向西方学习思想文化的表现.

(2)面临着中国近代的内忧外患,洋务运动、戊戌变法、辛亥革命以及新文化运动都属于志士仁人为富国强民而进行的近代化的探索.由上述内容我们可以看出,中国近代化探索经历了从经济变革到政治变革再到思想文化变革,或从学习西方技术到改变封建制度再到解放思想三个阶段.

故答案为:

(1)①思想文化,②戊戌变法,③自强求富,④辛亥革命.

(2)近代化的探索.中国近代化探索经历了从经济变革到政治变革再到思想文化变革,或从学习西方技术到改变封建制度再到解放思想三个阶段.

32.阅读材料,回答问题

材料一:20世纪10年代,《新青年》杂志有过一场汉字存废问题的讨论。主张废汉字的学者认为:汉字难识难写,不便推广;“新理新事新物之名词,一无所有”;“欲使中国民族为二十世纪文明之民族,必以废孔学,灭道教为根本之解决,而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,尤为根本解决之根本解决。”

材料二:在北京大学1918年11月所组织的演讲中,李大钊说:“我老老实实讲一句话,这回战胜的,不是联合国的武力,是世界人类的新精神。不是那一国的军阀或资本家的政府,是全世界的庶民。……这新纪元的世界改造,就是这样开始。资本主义就是这样失败,劳工主义就是这样战胜。”

﹣﹣《北京大学日刊》1918年12月6日请回答:

(1)依据材料一,结合所学,20世纪10年代中国兴起了一场什么运动?

依据材料分析“废汉字”主张提出者的理由是在什么?

你如何看待“废汉字”主张?

(2)依据材料二结合所学知识,指出李大钊演讲的题目是什么?

演讲中提到的“新纪元的世界改造”指的是什么?

演讲反映中国思想界发生了什么变化?

【考点】新文化运动.

【分析】(1)本题主要考查新文化运动的主张.

(2)本题主要考查学生分析材料和解决问题的能力,同时考查学生对马克思主义在中国的传播和新文化运动内容的变化等相关内容.

【解答】(1)依据材料一,“20世纪10年代,《新青年》杂志有过一场汉字存废问题的讨论.”结合所学,可知,20世纪10年代中国兴起了一场新文化运动;1915年,进步知识分子陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适等高举“民主”“科学”两面大旗,以《新青年》为主要阵地,掀起了思想解放的新文化运动;依据材料,“欲使中国民族为二十世纪文明之民族,必以废孔学,灭道教为根本之解决,而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,尤为根本解决之根本解决”可知,当时更激进的人士认为,汉字是一切就道德、就思想,旧文化的载体,成为中国变革图存、融入世界的障碍,因此提出“废汉字”的主张;由此可知,新文化运动的局限性之一,即主张否定传统文化来宣传西方新文化;对中国西方文化绝对否定或绝对肯定的偏向.

(2)本问考查学生分析材料和解决问题的能力,同时考查学生对马克思主义在中国的传播和新文化运动内容的变化等相关内容.从材料中“这回战胜的…是全世界的庶民”等关键句可知李大钊强调“庶民的胜利”,颂扬十月革命.后来李大钊又发表了《我的马克思主义观》比较全面地介绍了马克思主义.这与以往中国思想界的主张有很大不同,是马克思主义在中国传播的表现,意味着中国先进的知识分子向苏俄学习,开始宣传马克思主义.

故答案为:

(1)背景:新文化运动;更激进的人士认为,汉字是一切就道德、就思想,旧文化的载体,成为中国变革图存、融入世界的障碍,因此提出“废汉字”的主张;对中国西方文化绝对否定或绝对肯定的偏向.

(2)《庶民的胜利》.俄国十月革命.中国先进的知识分子向苏俄学习,开始宣传马克思主义.

2016年10月6日

同课章节目录