山东省济南二十六中2015-2016学年下学期七年级(下)期中历史试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 山东省济南二十六中2015-2016学年下学期七年级(下)期中历史试卷(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 135.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-10-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2015-2016学年山东省济南二十六中七年级(下)期中历史试卷

一.单项选择题(每一小题只有一个最佳答案,请选出填入表格内.每小题2.5分,共50分)

1.“北通琢郡之渔商.南运江都之转输.其为利也博哉!”此话说明隋朝开凿大运河的重大意义是( )

A.巩固了隋朝对全国的统治

B.沟通了涿郡和余杭

C.大大促进了南北经济的交流与发展

D.有利于对南方少数民族的战争

2.唐太宗统治时期,政治比较清明,经济发展较快,国力逐步加强.历史上称当时的统治为( )

A.贞观之治

B.文景之治

C.开元盛世

D.康乾盛世

3.“缙绅虽位极人臣,不由进士者,终不为美”。材料反映的选官制度正式创立于( )

A.隋朝,隋文帝

B.隋朝,隋炀帝

C.唐朝,唐太宗

D.唐朝,唐玄宗

4.魏晋时期,官员大多数从高门权贵子弟中选拔,到了唐玄宗开元年间,科举出身的宰相占到了三分之二.这种变化说明( )

A.唐政府不任用权贵子弟

B.唐政府力求以才学选官

C.唐朝社会文学艺术繁荣

D.唐朝重视教育事业的发展

5.如图人物是我国历史上唯一的女皇帝。如果要为她撰写一句碑文,你认为最恰当的是( )

A.重用人才,发展农业,政启开元,治宏贞观

B.提高了妇女的地位,开启历史先河

C.善于纳谏,开创了“贞观之治”

D.励精图治,使唐朝进入全盛时期

6.“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”最能体现唐太宗这一思想的举措的是( )

①与吐蕃和亲,送去手工艺品和医药、生产技术等书籍

②令玄奘西游天竺

③命东突厥首领管理旧部,朝廷里大量任用突厥贵族为官

④鉴真东渡日本.

A.①②

B.③④

C.②③

D.①③

7.如图是位于青海省玉树藏族自治州的文成公主庙.它始建于1300多年前,是当地人民为纪念文成公主入藏路经此地,向当地人民传播中原文化,造福于当地而建.下列相关表述正确的是( )

①派文成公主入藏的是唐玄宗

②文成公主入藏的最终目的地是逻些

③当时吐蕃的赞普是松赞干布

④文成公主入藏增强了汉藏两族的友好关系.

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

8.“年少从军不为苦,长戟短刀气如虎.男儿志在立功名,青海西头擒赞普.”诗中“赞普”是对我国古代哪一少数民族首领的称呼?( )

A.突厥

B.吐蕃

C.靺鞨

D.南诏

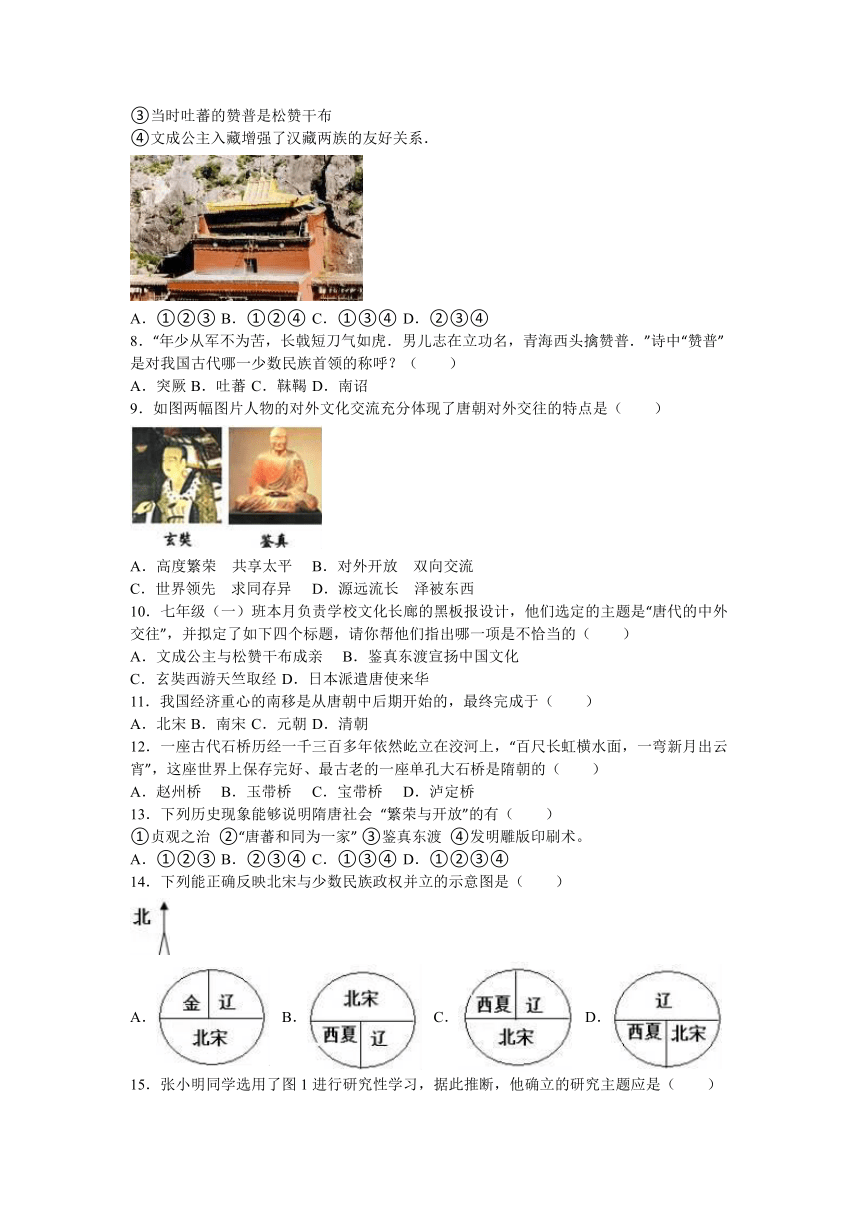

9.如图两幅图片人物的对外文化交流充分体现了唐朝对外交往的特点是( )

A.高度繁荣

共享太平

B.对外开放

双向交流

C.世界领先

求同存异

D.源远流长

泽被东西

10.七年级(一)班本月负责学校文化长廊的黑板报设计,他们选定的主题是“唐代的中外交往”,并拟定了如下四个标题,请你帮他们指出哪一项是不恰当的( )

A.文成公主与松赞干布成亲

B.鉴真东渡宣扬中国文化

C.玄奘西游天竺取经

D.日本派遣唐使来华

11.我国经济重心的南移是从唐朝中后期开始的,最终完成于( )

A.北宋

B.南宋

C.元朝

D.清朝

12.一座古代石桥历经一千三百多年依然屹立在洨河上,“百尺长虹横水面,一弯新月出云宵”,这座世界上保存完好、最古老的一座单孔大石桥是隋朝的( )

A.赵州桥

B.玉带桥

C.宝带桥

D.泸定桥

13.下列历史现象能够说明隋唐社会

“繁荣与开放”的有( )

①贞观之治

②“唐蕃和同为一家”

③鉴真东渡

④发明雕版印刷术。

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

14.下列能正确反映北宋与少数民族政权并立的示意图是( )

A.

B.

C.

D.

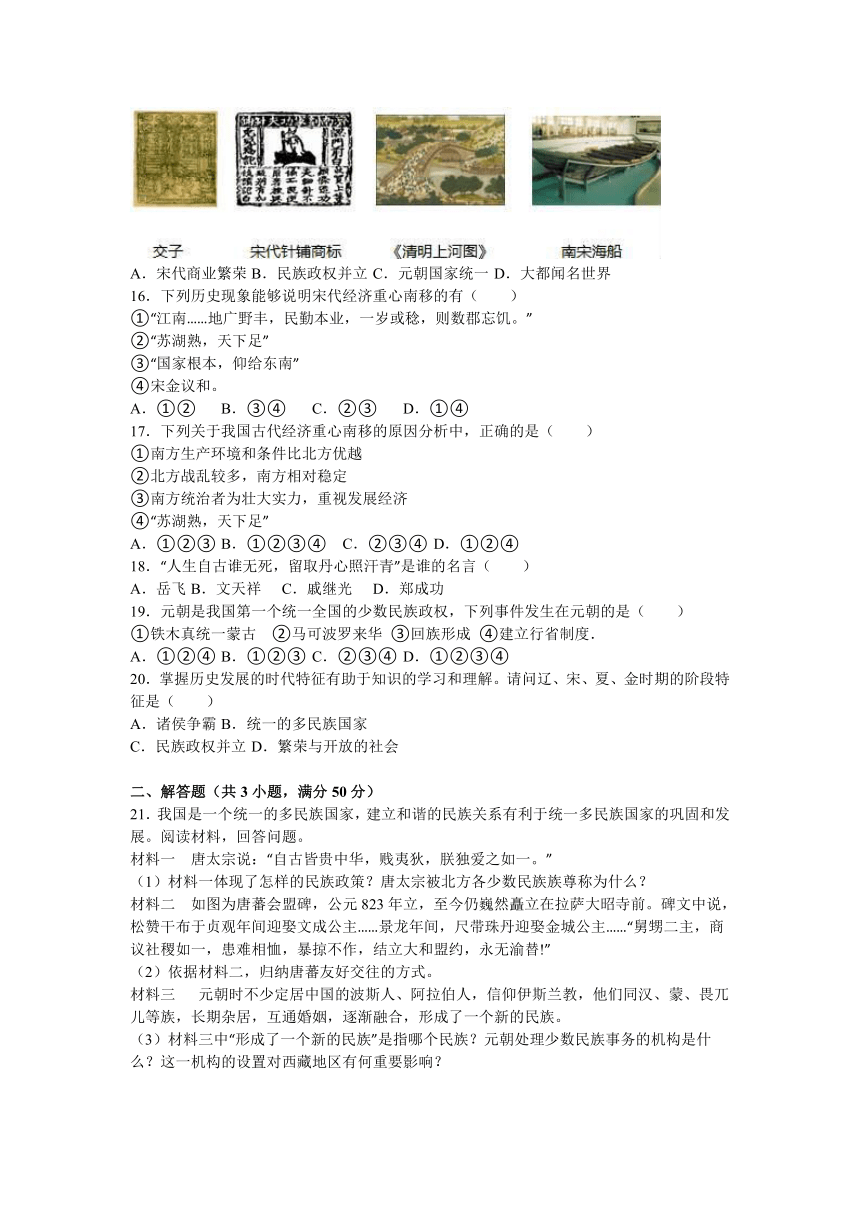

15.张小明同学选用了图1进行研究性学习,据此推断,他确立的研究主题应是( )

A.宋代商业繁荣

B.民族政权并立

C.元朝国家统一

D.大都闻名世界

16.下列历史现象能够说明宋代经济重心南移的有( )

①“江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”

②“苏湖熟,天下足”

③“国家根本,仰给东南”

④宋金议和。

A.①②

B.③④

C.②③

D.①④

17.下列关于我国古代经济重心南移的原因分析中,正确的是( )

①南方生产环境和条件比北方优越

②北方战乱较多,南方相对稳定

③南方统治者为壮大实力,重视发展经济

④“苏湖熟,天下足”

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①②④

18.“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”是谁的名言( )

A.岳飞

B.文天祥

C.戚继光

D.郑成功

19.元朝是我国第一个统一全国的少数民族政权,下列事件发生在元朝的是( )

①铁木真统一蒙古

②马可波罗来华

③回族形成

④建立行省制度.

A.①②④

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

20.掌握历史发展的时代特征有助于知识的学习和理解。请问辽、宋、夏、金时期的阶段特征是( )

A.诸侯争霸

B.统一的多民族国家

C.民族政权并立

D.繁荣与开放的社会

二、解答题(共3小题,满分50分)

21.我国是一个统一的多民族国家,建立和谐的民族关系有利于统一多民族国家的巩固和发展。阅读材料,回答问题。

材料一

唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

(1)材料一体现了怎样的民族政策?唐太宗被北方各少数民族族尊称为什么?

材料二

如图为唐蕃会盟碑,公元823年立,至今仍巍然矗立在拉萨大昭寺前。碑文中说,松赞干布于贞观年间迎娶文成公主……景龙年间,尺带珠丹迎娶金城公主……“舅甥二主,商议社稷如一,患难相恤,暴掠不作,结立大和盟约,永无渝替!”

(2)依据材料二,归纳唐蕃友好交往的方式。

材料三

元朝时不少定居中国的波斯人、阿拉伯人,信仰伊斯兰教,他们同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居,互通婚姻,逐渐融合,形成了一个新的民族。

(3)材料三中“形成了一个新的民族”是指哪个民族?元朝处理少数民族事务的机构是什么?这一机构的设置对西藏地区有何重要影响?

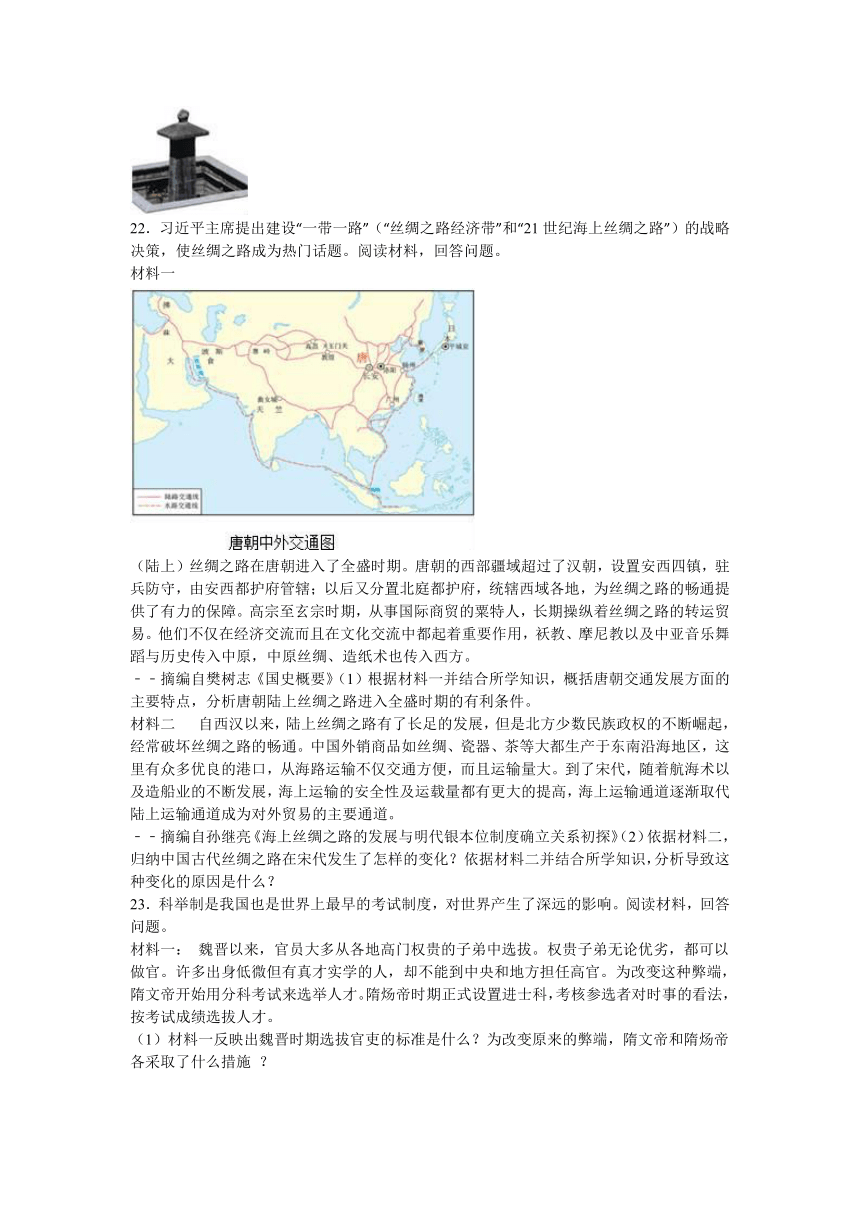

22.习近平主席提出建设“一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)的战略决策,使丝绸之路成为热门话题。阅读材料,回答问题。

材料一

(陆上)丝绸之路在唐朝进入了全盛时期。唐朝的西部疆域超过了汉朝,设置安西四镇,驻兵防守,由安西都护府管辖;以后又分置北庭都护府,统辖西域各地,为丝绸之路的畅通提供了有力的保障。高宗至玄宗时期,从事国际商贸的粟特人,长期操纵着丝绸之路的转运贸易。他们不仅在经济交流而且在文化交流中都起着重要作用,袄教、摩尼教以及中亚音乐舞蹈与历史传入中原,中原丝绸、造纸术也传入西方。

﹣﹣摘编自樊树志《国史概要》(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝交通发展方面的主要特点,分析唐朝陆上丝绸之路进入全盛时期的有利条件。

材料二

自西汉以来,陆上丝绸之路有了长足的发展,但是北方少数民族政权的不断崛起,经常破坏丝绸之路的畅通。中国外销商品如丝绸、瓷器、茶等大都生产于东南沿海地区,这里有众多优良的港口,从海路运输不仅交通方便,而且运输量大。到了宋代,随着航海术以及造船业的不断发展,海上运输的安全性及运载量都有更大的提高,海上运输通道逐渐取代陆上运输通道成为对外贸易的主要通道。

﹣﹣摘编自孙继亮《海上丝绸之路的发展与明代银本位制度确立关系初探》(2)依据材料二,归纳中国古代丝绸之路在宋代发生了怎样的变化?依据材料二并结合所学知识,分析导致这种变化的原因是什么?

23.科举制是我国也是世界上最早的考试制度,对世界产生了深远的影响。阅读材料,回答问题。

材料一:

魏晋以来,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。许多出身低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。为改变这种弊端,隋文帝开始用分科考试来选举人才。隋炀帝时期正式设置进士科,考核参选者对时事的看法,按考试成绩选拔人才。

(1)材料一反映出魏晋时期选拔官吏的标准是什么?为改变原来的弊端,隋文帝和隋炀帝各采取了什么措施

?

材料二:唐太宗常到国子学、太学视察,关心学校教学。在他支持下,增筑校舍1200间,增加生员至326.0人。于是,

国学之内八千余人,

“国学之盛,近古未有”,长安由此成了国内教育中心和文化传播基地。

(2)唐朝时期除了唐太宗,还有谁为完善科举制度作出了贡献?

依据材料并结合所学知识分析科举制对隋唐时期产生的影响?

(3)结合所学知识,谈谈你对科举考试的认识。

2015-2016学年山东省济南二十六中七年级(下)期中历史试卷

参考答案与试题解析

一.单项选择题(每一小题只有一个最佳答案,请选出填入表格内.每小题2.5分,共50分)

1.“北通琢郡之渔商.南运江都之转输.其为利也博哉!”此话说明隋朝开凿大运河的重大意义是( )

A.巩固了隋朝对全国的统治

B.沟通了涿郡和余杭

C.大大促进了南北经济的交流与发展

D.有利于对南方少数民族的战争

【考点】隋朝大运河.

【分析】本题考查隋朝开凿大运河的重大意义.

【解答】根据所学知识可知,开凿大运河,隋大运河全长两千多千米,是古代世界上最长的运河.它以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,由北向南分为四段:永济渠、通济渠、邗沟、江南河,连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系.大运河不仅成为南北政治、经济、文化联系的纽带,也成为沟通亚洲内陆“丝绸之路”和海上“丝绸之路”的枢纽,促进了沿岸地区经济发展.

故选C.

【点评】本题考查学生识记历史知识的能力.准确记忆课本基础知识是答题的关键.

2.唐太宗统治时期,政治比较清明,经济发展较快,国力逐步加强.历史上称当时的统治为( )

A.贞观之治

B.文景之治

C.开元盛世

D.康乾盛世

【考点】贞观新政和贞观之治.

【分析】本题考查的知识点是“贞观之治”,注意理解治世局面的表现.

【解答】唐太宗李世民统治时期,政治清明,经济繁荣,社会安定,历史上称他统治时期为贞观之治.

故选A.

【点评】理解贞观之治的表现.

3.“缙绅虽位极人臣,不由进士者,终不为美”。材料反映的选官制度正式创立于( )

A.隋朝,隋文帝

B.隋朝,隋炀帝

C.唐朝,唐太宗

D.唐朝,唐玄宗

【考点】科举制的创建及影响.

【分析】本题考查科举制的创建.

【解答】由题干“进士者”一词,据所学知识可知,隋文帝时为改变魏晋以来的选官弊端,开始用分科考试的方法选拔官员.隋炀帝时正式设置进士科,我国科举制度正式诞生.

故选B.

【点评】本题掌握科举制的创建相关知识,知道科举制创建于隋朝,完善于唐朝.

4.魏晋时期,官员大多数从高门权贵子弟中选拔,到了唐玄宗开元年间,科举出身的宰相占到了三分之二.这种变化说明( )

A.唐政府不任用权贵子弟

B.唐政府力求以才学选官

C.唐朝社会文学艺术繁荣

D.唐朝重视教育事业的发展

【考点】科举制的创建及影响.

【分析】本题考查的是古代科举制度.科举制是我国由隋代开创直至清末才被废除的通过考试选拔官员的制度.

【解答】题文中所说的这种变化正是因为唐政府用科举制选拔官员,重视才学的缘故.

故选B.

【点评】解答本题注意了解唐政府选拔官员的制度是科举制.

5.如图人物是我国历史上唯一的女皇帝。如果要为她撰写一句碑文,你认为最恰当的是( )

A.重用人才,发展农业,政启开元,治宏贞观

B.提高了妇女的地位,开启历史先河

C.善于纳谏,开创了“贞观之治”

D.励精图治,使唐朝进入全盛时期

【考点】女皇武则天.

【分析】本题考查的是对武则天统治时期的评价.

【解答】由图片可知此人是武则天.武则天统治时期,重用狄仁杰等人才,发展农业,社会生产持续发展,有“政启开元,治宏贞观”的美誉.

故选A.

【点评】本题考查的是学生对武则天统治时期的评价.

6.“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”最能体现唐太宗这一思想的举措的是( )

①与吐蕃和亲,送去手工艺品和医药、生产技术等书籍

②令玄奘西游天竺

③命东突厥首领管理旧部,朝廷里大量任用突厥贵族为官

④鉴真东渡日本.

A.①②

B.③④

C.②③

D.①③

【考点】唐朝的民族关系和民族政策.

【分析】本题考查的是多民族交往的史实.

【解答】唐太宗时期唐太宗将文成公主嫁给吐蕃杰出的赞普松赞干布,密切了唐蕃经济文化交流.唐太宗任用突厥贵族为官,体现了较为开明的民族政策.

故选D.

【点评】本题考查学生综合掌握历史知识的能力.准确记忆课本基础知识是答题的关键.

7.如图是位于青海省玉树藏族自治州的文成公主庙.它始建于1300多年前,是当地人民为纪念文成公主入藏路经此地,向当地人民传播中原文化,造福于当地而建.下列相关表述正确的是( )

①派文成公主入藏的是唐玄宗

②文成公主入藏的最终目的地是逻些

③当时吐蕃的赞普是松赞干布

④文成公主入藏增强了汉藏两族的友好关系.

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

【考点】唐朝的民族关系和民族政策.

【分析】本题考查的知识点是唐朝的民族关系,注意识记唐与吐蕃交往的史实.

【解答】结合所学知识,派文成公主入藏的统治者为唐太宗,当时吐蕃赞普为松赞干布,文成公主入藏的目的地为逻些即今天拉萨,文成公主入藏奠定了汉藏密切交往的基础,由此可知答案.

故选D.

【点评】题目为材料型的识图题,同时考查学生对唐与吐蕃史实的记忆.

8.“年少从军不为苦,长戟短刀气如虎.男儿志在立功名,青海西头擒赞普.”诗中“赞普”是对我国古代哪一少数民族首领的称呼?( )

A.突厥

B.吐蕃

C.靺鞨

D.南诏

【考点】唐朝的民族关系和民族政策.

【分析】本题考查的知识点是唐朝的民族关系和民族政策.

【解答】唐朝经济繁荣,实行开明的民族政策.唐与吐蕃的交往密切,唐朝时,吐蕃是藏族的祖先,吐蕃的首领是赞普.

故选B.

【点评】把握唐朝与吐蕃交往史实.

9.如图两幅图片人物的对外文化交流充分体现了唐朝对外交往的特点是( )

A.高度繁荣

共享太平

B.对外开放

双向交流

C.世界领先

求同存异

D.源远流长

泽被东西

【考点】唐朝中外文化交流的发展.

【分析】本题考查唐代的中外交往.

【解答】唐朝实行对外开放政策,中外文化交流密切,其中的代表是玄奘和尚和鉴真和尚.唐朝初年,玄奘和尚西游天竺取经,翻译佛经,写成《大唐西域记》,为印度佛教文化在中国的传播做贡献.鉴真和尚东渡日本传授中国佛法,将唐朝的建筑技术、医药知识、绘画等传给日本,促进中国文化在日本的传播.两位高僧对外交流的例子,不仅说明唐朝实行对外开放,还说明这种文化间的交流是双向的.

故选B.

【点评】本题主要考查学生对唐朝中外交往知识的掌握,学生应掌握唐朝的对外政策及主要表现.

10.七年级(一)班本月负责学校文化长廊的黑板报设计,他们选定的主题是“唐代的中外交往”,并拟定了如下四个标题,请你帮他们指出哪一项是不恰当的( )

A.文成公主与松赞干布成亲

B.鉴真东渡宣扬中国文化

C.玄奘西游天竺取经

D.日本派遣唐使来华

【考点】唐朝的民族关系和民族政策.

【分析】本题主要考查唐代中外交往的史实.

【解答】根据所学知识可知:四个选项中B、C、D三项都属于唐代中外交往的史实,只有A选项“文成公主与松赞干革命布成亲”属于唐代民族交往的史实.

故选A.

【点评】注意辨识对外交往与民族交往.

11.我国经济重心的南移是从唐朝中后期开始的,最终完成于( )

A.北宋

B.南宋

C.元朝

D.清朝

【考点】中国古代经济重心南移的过程和原因.

【分析】本题考查经济重心南移.

【解答】魏晋南北朝以来,全国经济重心出现南移的趋势.两宋时期,中远军民英勇抗击契丹、女真等少数民族南侵,使南方地区长期处于相对和平的环境,南方经济迅速发展起来.“苏湖熟,天下足”的谚语,表明太湖流域已经成为全国最重要的粮仓.南宋时全国的经济重心从黄河流域转移到长江流域.

故选B.

【点评】本题考查了学生对经济重心南移相关知识的掌握,建议学生重点掌握经济南移的原因及南移的历程.

12.一座古代石桥历经一千三百多年依然屹立在洨河上,“百尺长虹横水面,一弯新月出云宵”,这座世界上保存完好、最古老的一座单孔大石桥是隋朝的( )

A.赵州桥

B.玉带桥

C.宝带桥

D.泸定桥

【考点】隋唐时期的建筑水平.

【分析】本题考查了赵州桥的历史地位.

【解答】据题干“单孔大石桥”及“时间”得知:隋朝李春在河北赵县主持建造的赵州桥,是现存世界上最古老的石拱桥.被誉为“世界建桥史上的一个奇迹”,后又有诗人赞它是“百尺长虹横水面,一弯新月出云霄”.

故选A.

【点评】本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记赵州桥的历史地位.

13.下列历史现象能够说明隋唐社会

“繁荣与开放”的有( )

①贞观之治

②“唐蕃和同为一家”

③鉴真东渡

④发明雕版印刷术。

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

【考点】贞观新政和贞观之治;唐朝的民族关系和民族政策;唐朝中外文化交流的发展;雕版印刷术的发明.

【分析】本题考查隋唐的特征.

【解答】①贞观之治反映了社会的繁荣,④发明雕版印刷术表明了科技的繁荣发展.②“唐蕃和同为一家”表明了唐朝民族关系的和谐开放,

③鉴真东渡见证了唐朝对外开放.①②③④均符合题意.

故选D.

【点评】本题主要考查学生识记历史基础知识的能力.注意掌握隋唐繁荣与开放的史实.

14.下列能正确反映北宋与少数民族政权并立的示意图是( )

A.

B.

C.

D.

【考点】宋、辽、西夏的并立与和战.

【分析】本题考查的知识点是辽、西夏、宋的并立,注意各政权之间的关系.

【解答】10世纪初,契丹国建立;960年,北宋建立;11世纪前期,西北地区的党项族建立西夏.各政权间有战有和,互相并立.

故选C.

【点评】注意识记与北宋并立的政权.

15.张小明同学选用了图1进行研究性学习,据此推断,他确立的研究主题应是( )

A.宋代商业繁荣

B.民族政权并立

C.元朝国家统一

D.大都闻名世界

【考点】宋代南方经济的发展.

【分析】本题考查的是经济重心南移的知识点,应把握宋朝经济发展的历史知识.

【解答】依据题干信息:《交子》、《清明上河图》等,结合所学知识:交子和宋代针铺商标的出现,是宋朝商业繁荣的表现,《清明上河图》描绘的是北宋东京的繁华景象.南宋海船图片反映了南宋对外贸易的发展.

故选A.

【点评】解答本题要熟记宋朝经济发展的有关内容.

16.下列历史现象能够说明宋代经济重心南移的有( )

①“江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”

②“苏湖熟,天下足”

③“国家根本,仰给东南”

④宋金议和。

A.①②

B.③④

C.②③

D.①④

【考点】中国古代经济重心南移的过程和原因.

【分析】本题主要考查经济中心南移

【解答】“国家根本,仰给东南”是指国家的财政收入主要依靠南方,特别是东南地区.“苏湖熟,天下足”的意思是苏州、湖州等地的水稻成熟以后,能满足天下人口的吃饭问题.这两种说法都是经济方面的现象,是宋代经济中心南移的表现.①④没有体现出经济重心南移.

故选C.

【点评】本题难度不大,注意扎实掌握中国古代经济重心南移的原因、表现等.

17.下列关于我国古代经济重心南移的原因分析中,正确的是( )

①南方生产环境和条件比北方优越

②北方战乱较多,南方相对稳定

③南方统治者为壮大实力,重视发展经济

④“苏湖熟,天下足”

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①②④

【考点】中国古代经济重心南移的过程和原因.

【分析】本题考查经济重心的南移.

【解答】根据所学知识,魏晋南北朝时期,北方战乱,南方稳定,北方劳动人民为了躲避战乱,纷纷迁移到南方,带去了大量的劳动力也带去了先进的生产技术,南方自然条件优越,南方统治者的重视等,到南宋时期,经济重心南移完成,所以,①②③三项正确,④项经济重心南移的表现,不是原因.

故选A.

【点评】本题难度不大,主要考查学生的识记能力.注意扎实掌握经济重心南移的原因、表现、影响.

18.“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”是谁的名言( )

A.岳飞

B.文天祥

C.戚继光

D.郑成功

【考点】元灭南宋和文天祥抗元.

【分析】本题考查文天祥.

【解答】“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”出自文天祥的《过零丁洋》.南宋灭亡后,文天祥继续抗元,写下《正气歌》《过零丁洋》等诗作,后兵败被俘,坚贞不屈,表现出崇高的气节.文天祥坚持抗元斗争,他至死不屈、誓死效忠朝廷的情操和高尚的民族气节,是永远值得我们学习的.

故选B.

【点评】本题以文天祥的名句为依托,考查学生识记历史知识的能力,注意掌握文天祥、岳飞、戚继光和郑成功的主要活动.

19.元朝是我国第一个统一全国的少数民族政权,下列事件发生在元朝的是( )

①铁木真统一蒙古

②马可波罗来华

③回族形成

④建立行省制度.

A.①②④

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

【考点】民族分化政策与民族融合;元巩固统一的措施;马克波罗东行与《马可波罗行纪》.

【分析】本题主要考查学生对元朝相关史实的掌握情况.

【解答】根据所学可知,1271年元朝建立,元世祖在位时,马可波罗来华;元朝的统一促进了民族融合,形成了新的民族回族.1206年铁木真统一蒙古,不是发生在元朝.

故选C.

【点评】本题主要考查学生的识记能力和分析能力.注意区分掌握成吉思汗与忽必烈的不同事迹.

20.掌握历史发展的时代特征有助于知识的学习和理解。请问辽、宋、夏、金时期的阶段特征是( )

A.诸侯争霸

B.统一的多民族国家

C.民族政权并立

D.繁荣与开放的社会

【考点】宋、辽、西夏的并立与和战.

【分析】本题考查辽、宋、夏、金时期的阶段特征.

【解答】辽宋夏金时期,契丹人建立辽,党项人建立西夏,女真人建立金,以及汉人建立宋朝.各民族政权并立,互相攻伐,有战有和.因此辽宋夏金时期,最显著的时代特点是民族政权并立.

故选C.

【点评】本题考查学生综合掌握历史知识的能力.熟练掌握我国古代各个时期的特征.

二、解答题(共3小题,满分50分)

21.我国是一个统一的多民族国家,建立和谐的民族关系有利于统一多民族国家的巩固和发展。阅读材料,回答问题。

材料一

唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

(1)材料一体现了怎样的民族政策?唐太宗被北方各少数民族族尊称为什么?

材料二

如图为唐蕃会盟碑,公元823年立,至今仍巍然矗立在拉萨大昭寺前。碑文中说,松赞干布于贞观年间迎娶文成公主……景龙年间,尺带珠丹迎娶金城公主……“舅甥二主,商议社稷如一,患难相恤,暴掠不作,结立大和盟约,永无渝替!”

(2)依据材料二,归纳唐蕃友好交往的方式。

材料三

元朝时不少定居中国的波斯人、阿拉伯人,信仰伊斯兰教,他们同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居,互通婚姻,逐渐融合,形成了一个新的民族。

(3)材料三中“形成了一个新的民族”是指哪个民族?元朝处理少数民族事务的机构是什么?这一机构的设置对西藏地区有何重要影响?

【考点】唐朝的民族关系和民族政策;隋唐时期的建筑水平;元巩固统一的措施.

【分析】(1)本题考查唐朝民族关系.

(2)本题考查唐蕃友好交往的方式.

(3)本题考查元朝时形成了一个新民族和宣政院的设立.

【解答】(1)材料一体现了唐太宗比较开明的民族政策,唐太宗实行比较开明的民族政策赢得各族的拥戴.北方各族和西域的首领来到长安,尊奉他为各族的“天可汗”.

(2)依据材料二“唐蕃会盟碑,公元823年立,至今仍巍然矗立在拉萨大昭寺前”“松赞干布于贞观年间迎娶文成公主”,唐蕃友好交往的方式是和亲和会盟.

(3)元朝时不少定居中国的波斯人、阿拉伯人,信仰伊斯兰教,他们同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居,互通婚姻,逐渐融合,形成了一个新的民族﹣﹣回族.元朝设置宣政院管理西藏地区军政要务,宣政院是元朝掌管全国佛教事宜和藏族地区军政事务的中央机关.从此,西藏地区正式成为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域.

故答案为:

(1)比较开明.

(2)和亲和会盟.

(3)回族;宣政院;西藏地区正式成为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域.

【点评】本题考查我国古代民族关系的相关知识.考查学生综合分析和掌握历史知识的能力.

22.习近平主席提出建设“一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)的战略决策,使丝绸之路成为热门话题。阅读材料,回答问题。

材料一

(陆上)丝绸之路在唐朝进入了全盛时期。唐朝的西部疆域超过了汉朝,设置安西四镇,驻兵防守,由安西都护府管辖;以后又分置北庭都护府,统辖西域各地,为丝绸之路的畅通提供了有力的保障。高宗至玄宗时期,从事国际商贸的粟特人,长期操纵着丝绸之路的转运贸易。他们不仅在经济交流而且在文化交流中都起着重要作用,袄教、摩尼教以及中亚音乐舞蹈与历史传入中原,中原丝绸、造纸术也传入西方。

﹣﹣摘编自樊树志《国史概要》(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝交通发展方面的主要特点,分析唐朝陆上丝绸之路进入全盛时期的有利条件。

材料二

自西汉以来,陆上丝绸之路有了长足的发展,但是北方少数民族政权的不断崛起,经常破坏丝绸之路的畅通。中国外销商品如丝绸、瓷器、茶等大都生产于东南沿海地区,这里有众多优良的港口,从海路运输不仅交通方便,而且运输量大。到了宋代,随着航海术以及造船业的不断发展,海上运输的安全性及运载量都有更大的提高,海上运输通道逐渐取代陆上运输通道成为对外贸易的主要通道。

﹣﹣摘编自孙继亮《海上丝绸之路的发展与明代银本位制度确立关系初探》(2)依据材料二,归纳中国古代丝绸之路在宋代发生了怎样的变化?依据材料二并结合所学知识,分析导致这种变化的原因是什么?

【考点】汉通西域和丝绸之路.

【分析】(1)本题考查唐代丝绸之路.

(2)本题考查宋代丝绸之路的变化.

【解答】(1)从图片内容看出,唐朝的陆路、水路、海路交通发达;形成了几个交通中心.结合所学知识可知丝绸之路的发展受西方对中国丝织品的需求不断增加有着直接的联系;而丝绸之路在唐代达到全盛还与唐代国力强盛国家统一,唐代实行开明的对外政策,有着必然联系,依据材料可以得出机构的设置和粟特人的作用.由“唐朝的西部疆域超过了汉朝,设置安西四镇,驻兵防守,由安西都护府管辖;以后又分置北庭都护府,统辖西域各地,为丝绸之路的畅通提供了有力的保障.从事国际商贸的粟特人,长期操纵着丝绸之路的转运贸易.”可知唐朝陆上丝绸之路进入全盛时期的有利条件是:丝织技术先进,西方对中国丝绸需求量大;唐前期中央集权制进一步发展,国家统一;政府设置机构保障丝绸之路的畅通;统治者实行开明的政策;粟特人的重要媒介作用等.

(2)根据材料二“海上运输通道逐渐取代陆上运输通道成为对外贸易的主要通道”可知中国古代丝绸之路在宋代发生变化是:海上丝绸之路逐步取代陆上丝绸之路.根据材料内容可知这一现象的原因:北方少数民族政权的不断崛起,经常破坏丝绸之路的畅通;中国外销商品商品大都生产于东南沿海地区,这里有众多优良的港口,从海路运输不仅交通方便,而且运输量大;宋代,航海术以及造船业的不断发展,海上运输的安全性及运载量都有更大的提高.

故答案为:

(1)特点:唐朝的陆路、水路、海路交通发达;形成了几个交通中心.条件:丝织技术先进,西方对中国丝绸需求量大;唐前期中央集权制进一步发展,国家统一;政府设置机构保障丝绸之路的畅通;统治者实行开明的政策;粟特人的重要媒介作用等.

(2)变化:海上丝绸之路逐步取代陆上丝绸之路.原因:北方少数民族政权的不断崛起,经常破坏丝绸之路的畅通;中国外销商品商品大都生产于东南沿海地区,这里有众多优良的港口,从海路运输不仅交通方便,而且运输量大;宋代,航海术以及造船业的不断发展,海上运输的安全性及运载量都有更大的提高.

【点评】掌握我国对外贸易路线的发展变化及原因.

23.科举制是我国也是世界上最早的考试制度,对世界产生了深远的影响。阅读材料,回答问题。

材料一:

魏晋以来,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。许多出身低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。为改变这种弊端,隋文帝开始用分科考试来选举人才。隋炀帝时期正式设置进士科,考核参选者对时事的看法,按考试成绩选拔人才。

(1)材料一反映出魏晋时期选拔官吏的标准是什么?为改变原来的弊端,隋文帝和隋炀帝各采取了什么措施

?

材料二:唐太宗常到国子学、太学视察,关心学校教学。在他支持下,增筑校舍1200间,增加生员至326.0人。于是,

国学之内八千余人,

“国学之盛,近古未有”,长安由此成了国内教育中心和文化传播基地。

(2)唐朝时期除了唐太宗,还有谁为完善科举制度作出了贡献?

依据材料并结合所学知识分析科举制对隋唐时期产生的影响?

(3)结合所学知识,谈谈你对科举考试的认识。

【考点】科举制的创建及影响;历史开放性问题.

【分析】(1)本题考查魏晋时期选拔官吏的标准和隋文帝和隋炀帝采取的措施.

(2)本题考查唐朝完善科举制的史实.

(3)本题考查对科举考试的认识.

【解答】(1)据材料一“魏晋以来,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔.权贵子弟无论优劣,都可以做官”可知,魏晋时期选拔官吏的标准是门第,隋文帝开始采用分科考试的方法选拔官员令各州推举人才,参加考试,合格的可以做官;隋炀帝正式设立进士科,标志着科举制度正式创立,考核参选者对时事看法,按成绩选拔人才.

(2)唐朝时,唐太宗重视人才的培养和选拔,扩充国学的规模,扩建学舍,增加学员.武则天大力提倡科举,增设殿试和武举.唐玄宗时,任用高官主持考试,提高科举考试的地位,并以诗赋为进士科的主要考试内容.据材料“长安由此成了国内教育中心和文化传播基地”并结合所学知识可知,科举制改变了用人制度,门第不高的读书人可以凭才学做官;促进了教育事业的发展,促进了文学艺术的发展.

(3)科举制度的建立是历史的进步,科举制度的建立,有利于普通氏族子弟参与朝政,扩大统治阶级的文化素质,有利于文化知识的传播与发展.

故答案为:

(1)①门第;②隋文帝:开始用分科考试的方法来选拔官员,隋炀帝:设置进士科,考核参选者对时事的看法,按考试成绩选拔人才.

(2)①武则天、唐玄宗;②影响:改变了用人制度,门第不高的读书人可以凭才学做官;促进了教育事业的发展,促进了文学艺术的发展.

(3)科举制度的建立是历史的进步.

【点评】本题考查科举制的相关知识.考查学生综合分析和掌握历史知识的能力.

一.单项选择题(每一小题只有一个最佳答案,请选出填入表格内.每小题2.5分,共50分)

1.“北通琢郡之渔商.南运江都之转输.其为利也博哉!”此话说明隋朝开凿大运河的重大意义是( )

A.巩固了隋朝对全国的统治

B.沟通了涿郡和余杭

C.大大促进了南北经济的交流与发展

D.有利于对南方少数民族的战争

2.唐太宗统治时期,政治比较清明,经济发展较快,国力逐步加强.历史上称当时的统治为( )

A.贞观之治

B.文景之治

C.开元盛世

D.康乾盛世

3.“缙绅虽位极人臣,不由进士者,终不为美”。材料反映的选官制度正式创立于( )

A.隋朝,隋文帝

B.隋朝,隋炀帝

C.唐朝,唐太宗

D.唐朝,唐玄宗

4.魏晋时期,官员大多数从高门权贵子弟中选拔,到了唐玄宗开元年间,科举出身的宰相占到了三分之二.这种变化说明( )

A.唐政府不任用权贵子弟

B.唐政府力求以才学选官

C.唐朝社会文学艺术繁荣

D.唐朝重视教育事业的发展

5.如图人物是我国历史上唯一的女皇帝。如果要为她撰写一句碑文,你认为最恰当的是( )

A.重用人才,发展农业,政启开元,治宏贞观

B.提高了妇女的地位,开启历史先河

C.善于纳谏,开创了“贞观之治”

D.励精图治,使唐朝进入全盛时期

6.“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”最能体现唐太宗这一思想的举措的是( )

①与吐蕃和亲,送去手工艺品和医药、生产技术等书籍

②令玄奘西游天竺

③命东突厥首领管理旧部,朝廷里大量任用突厥贵族为官

④鉴真东渡日本.

A.①②

B.③④

C.②③

D.①③

7.如图是位于青海省玉树藏族自治州的文成公主庙.它始建于1300多年前,是当地人民为纪念文成公主入藏路经此地,向当地人民传播中原文化,造福于当地而建.下列相关表述正确的是( )

①派文成公主入藏的是唐玄宗

②文成公主入藏的最终目的地是逻些

③当时吐蕃的赞普是松赞干布

④文成公主入藏增强了汉藏两族的友好关系.

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

8.“年少从军不为苦,长戟短刀气如虎.男儿志在立功名,青海西头擒赞普.”诗中“赞普”是对我国古代哪一少数民族首领的称呼?( )

A.突厥

B.吐蕃

C.靺鞨

D.南诏

9.如图两幅图片人物的对外文化交流充分体现了唐朝对外交往的特点是( )

A.高度繁荣

共享太平

B.对外开放

双向交流

C.世界领先

求同存异

D.源远流长

泽被东西

10.七年级(一)班本月负责学校文化长廊的黑板报设计,他们选定的主题是“唐代的中外交往”,并拟定了如下四个标题,请你帮他们指出哪一项是不恰当的( )

A.文成公主与松赞干布成亲

B.鉴真东渡宣扬中国文化

C.玄奘西游天竺取经

D.日本派遣唐使来华

11.我国经济重心的南移是从唐朝中后期开始的,最终完成于( )

A.北宋

B.南宋

C.元朝

D.清朝

12.一座古代石桥历经一千三百多年依然屹立在洨河上,“百尺长虹横水面,一弯新月出云宵”,这座世界上保存完好、最古老的一座单孔大石桥是隋朝的( )

A.赵州桥

B.玉带桥

C.宝带桥

D.泸定桥

13.下列历史现象能够说明隋唐社会

“繁荣与开放”的有( )

①贞观之治

②“唐蕃和同为一家”

③鉴真东渡

④发明雕版印刷术。

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

14.下列能正确反映北宋与少数民族政权并立的示意图是( )

A.

B.

C.

D.

15.张小明同学选用了图1进行研究性学习,据此推断,他确立的研究主题应是( )

A.宋代商业繁荣

B.民族政权并立

C.元朝国家统一

D.大都闻名世界

16.下列历史现象能够说明宋代经济重心南移的有( )

①“江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”

②“苏湖熟,天下足”

③“国家根本,仰给东南”

④宋金议和。

A.①②

B.③④

C.②③

D.①④

17.下列关于我国古代经济重心南移的原因分析中,正确的是( )

①南方生产环境和条件比北方优越

②北方战乱较多,南方相对稳定

③南方统治者为壮大实力,重视发展经济

④“苏湖熟,天下足”

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①②④

18.“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”是谁的名言( )

A.岳飞

B.文天祥

C.戚继光

D.郑成功

19.元朝是我国第一个统一全国的少数民族政权,下列事件发生在元朝的是( )

①铁木真统一蒙古

②马可波罗来华

③回族形成

④建立行省制度.

A.①②④

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

20.掌握历史发展的时代特征有助于知识的学习和理解。请问辽、宋、夏、金时期的阶段特征是( )

A.诸侯争霸

B.统一的多民族国家

C.民族政权并立

D.繁荣与开放的社会

二、解答题(共3小题,满分50分)

21.我国是一个统一的多民族国家,建立和谐的民族关系有利于统一多民族国家的巩固和发展。阅读材料,回答问题。

材料一

唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

(1)材料一体现了怎样的民族政策?唐太宗被北方各少数民族族尊称为什么?

材料二

如图为唐蕃会盟碑,公元823年立,至今仍巍然矗立在拉萨大昭寺前。碑文中说,松赞干布于贞观年间迎娶文成公主……景龙年间,尺带珠丹迎娶金城公主……“舅甥二主,商议社稷如一,患难相恤,暴掠不作,结立大和盟约,永无渝替!”

(2)依据材料二,归纳唐蕃友好交往的方式。

材料三

元朝时不少定居中国的波斯人、阿拉伯人,信仰伊斯兰教,他们同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居,互通婚姻,逐渐融合,形成了一个新的民族。

(3)材料三中“形成了一个新的民族”是指哪个民族?元朝处理少数民族事务的机构是什么?这一机构的设置对西藏地区有何重要影响?

22.习近平主席提出建设“一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)的战略决策,使丝绸之路成为热门话题。阅读材料,回答问题。

材料一

(陆上)丝绸之路在唐朝进入了全盛时期。唐朝的西部疆域超过了汉朝,设置安西四镇,驻兵防守,由安西都护府管辖;以后又分置北庭都护府,统辖西域各地,为丝绸之路的畅通提供了有力的保障。高宗至玄宗时期,从事国际商贸的粟特人,长期操纵着丝绸之路的转运贸易。他们不仅在经济交流而且在文化交流中都起着重要作用,袄教、摩尼教以及中亚音乐舞蹈与历史传入中原,中原丝绸、造纸术也传入西方。

﹣﹣摘编自樊树志《国史概要》(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝交通发展方面的主要特点,分析唐朝陆上丝绸之路进入全盛时期的有利条件。

材料二

自西汉以来,陆上丝绸之路有了长足的发展,但是北方少数民族政权的不断崛起,经常破坏丝绸之路的畅通。中国外销商品如丝绸、瓷器、茶等大都生产于东南沿海地区,这里有众多优良的港口,从海路运输不仅交通方便,而且运输量大。到了宋代,随着航海术以及造船业的不断发展,海上运输的安全性及运载量都有更大的提高,海上运输通道逐渐取代陆上运输通道成为对外贸易的主要通道。

﹣﹣摘编自孙继亮《海上丝绸之路的发展与明代银本位制度确立关系初探》(2)依据材料二,归纳中国古代丝绸之路在宋代发生了怎样的变化?依据材料二并结合所学知识,分析导致这种变化的原因是什么?

23.科举制是我国也是世界上最早的考试制度,对世界产生了深远的影响。阅读材料,回答问题。

材料一:

魏晋以来,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。许多出身低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。为改变这种弊端,隋文帝开始用分科考试来选举人才。隋炀帝时期正式设置进士科,考核参选者对时事的看法,按考试成绩选拔人才。

(1)材料一反映出魏晋时期选拔官吏的标准是什么?为改变原来的弊端,隋文帝和隋炀帝各采取了什么措施

?

材料二:唐太宗常到国子学、太学视察,关心学校教学。在他支持下,增筑校舍1200间,增加生员至326.0人。于是,

国学之内八千余人,

“国学之盛,近古未有”,长安由此成了国内教育中心和文化传播基地。

(2)唐朝时期除了唐太宗,还有谁为完善科举制度作出了贡献?

依据材料并结合所学知识分析科举制对隋唐时期产生的影响?

(3)结合所学知识,谈谈你对科举考试的认识。

2015-2016学年山东省济南二十六中七年级(下)期中历史试卷

参考答案与试题解析

一.单项选择题(每一小题只有一个最佳答案,请选出填入表格内.每小题2.5分,共50分)

1.“北通琢郡之渔商.南运江都之转输.其为利也博哉!”此话说明隋朝开凿大运河的重大意义是( )

A.巩固了隋朝对全国的统治

B.沟通了涿郡和余杭

C.大大促进了南北经济的交流与发展

D.有利于对南方少数民族的战争

【考点】隋朝大运河.

【分析】本题考查隋朝开凿大运河的重大意义.

【解答】根据所学知识可知,开凿大运河,隋大运河全长两千多千米,是古代世界上最长的运河.它以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,由北向南分为四段:永济渠、通济渠、邗沟、江南河,连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系.大运河不仅成为南北政治、经济、文化联系的纽带,也成为沟通亚洲内陆“丝绸之路”和海上“丝绸之路”的枢纽,促进了沿岸地区经济发展.

故选C.

【点评】本题考查学生识记历史知识的能力.准确记忆课本基础知识是答题的关键.

2.唐太宗统治时期,政治比较清明,经济发展较快,国力逐步加强.历史上称当时的统治为( )

A.贞观之治

B.文景之治

C.开元盛世

D.康乾盛世

【考点】贞观新政和贞观之治.

【分析】本题考查的知识点是“贞观之治”,注意理解治世局面的表现.

【解答】唐太宗李世民统治时期,政治清明,经济繁荣,社会安定,历史上称他统治时期为贞观之治.

故选A.

【点评】理解贞观之治的表现.

3.“缙绅虽位极人臣,不由进士者,终不为美”。材料反映的选官制度正式创立于( )

A.隋朝,隋文帝

B.隋朝,隋炀帝

C.唐朝,唐太宗

D.唐朝,唐玄宗

【考点】科举制的创建及影响.

【分析】本题考查科举制的创建.

【解答】由题干“进士者”一词,据所学知识可知,隋文帝时为改变魏晋以来的选官弊端,开始用分科考试的方法选拔官员.隋炀帝时正式设置进士科,我国科举制度正式诞生.

故选B.

【点评】本题掌握科举制的创建相关知识,知道科举制创建于隋朝,完善于唐朝.

4.魏晋时期,官员大多数从高门权贵子弟中选拔,到了唐玄宗开元年间,科举出身的宰相占到了三分之二.这种变化说明( )

A.唐政府不任用权贵子弟

B.唐政府力求以才学选官

C.唐朝社会文学艺术繁荣

D.唐朝重视教育事业的发展

【考点】科举制的创建及影响.

【分析】本题考查的是古代科举制度.科举制是我国由隋代开创直至清末才被废除的通过考试选拔官员的制度.

【解答】题文中所说的这种变化正是因为唐政府用科举制选拔官员,重视才学的缘故.

故选B.

【点评】解答本题注意了解唐政府选拔官员的制度是科举制.

5.如图人物是我国历史上唯一的女皇帝。如果要为她撰写一句碑文,你认为最恰当的是( )

A.重用人才,发展农业,政启开元,治宏贞观

B.提高了妇女的地位,开启历史先河

C.善于纳谏,开创了“贞观之治”

D.励精图治,使唐朝进入全盛时期

【考点】女皇武则天.

【分析】本题考查的是对武则天统治时期的评价.

【解答】由图片可知此人是武则天.武则天统治时期,重用狄仁杰等人才,发展农业,社会生产持续发展,有“政启开元,治宏贞观”的美誉.

故选A.

【点评】本题考查的是学生对武则天统治时期的评价.

6.“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”最能体现唐太宗这一思想的举措的是( )

①与吐蕃和亲,送去手工艺品和医药、生产技术等书籍

②令玄奘西游天竺

③命东突厥首领管理旧部,朝廷里大量任用突厥贵族为官

④鉴真东渡日本.

A.①②

B.③④

C.②③

D.①③

【考点】唐朝的民族关系和民族政策.

【分析】本题考查的是多民族交往的史实.

【解答】唐太宗时期唐太宗将文成公主嫁给吐蕃杰出的赞普松赞干布,密切了唐蕃经济文化交流.唐太宗任用突厥贵族为官,体现了较为开明的民族政策.

故选D.

【点评】本题考查学生综合掌握历史知识的能力.准确记忆课本基础知识是答题的关键.

7.如图是位于青海省玉树藏族自治州的文成公主庙.它始建于1300多年前,是当地人民为纪念文成公主入藏路经此地,向当地人民传播中原文化,造福于当地而建.下列相关表述正确的是( )

①派文成公主入藏的是唐玄宗

②文成公主入藏的最终目的地是逻些

③当时吐蕃的赞普是松赞干布

④文成公主入藏增强了汉藏两族的友好关系.

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

【考点】唐朝的民族关系和民族政策.

【分析】本题考查的知识点是唐朝的民族关系,注意识记唐与吐蕃交往的史实.

【解答】结合所学知识,派文成公主入藏的统治者为唐太宗,当时吐蕃赞普为松赞干布,文成公主入藏的目的地为逻些即今天拉萨,文成公主入藏奠定了汉藏密切交往的基础,由此可知答案.

故选D.

【点评】题目为材料型的识图题,同时考查学生对唐与吐蕃史实的记忆.

8.“年少从军不为苦,长戟短刀气如虎.男儿志在立功名,青海西头擒赞普.”诗中“赞普”是对我国古代哪一少数民族首领的称呼?( )

A.突厥

B.吐蕃

C.靺鞨

D.南诏

【考点】唐朝的民族关系和民族政策.

【分析】本题考查的知识点是唐朝的民族关系和民族政策.

【解答】唐朝经济繁荣,实行开明的民族政策.唐与吐蕃的交往密切,唐朝时,吐蕃是藏族的祖先,吐蕃的首领是赞普.

故选B.

【点评】把握唐朝与吐蕃交往史实.

9.如图两幅图片人物的对外文化交流充分体现了唐朝对外交往的特点是( )

A.高度繁荣

共享太平

B.对外开放

双向交流

C.世界领先

求同存异

D.源远流长

泽被东西

【考点】唐朝中外文化交流的发展.

【分析】本题考查唐代的中外交往.

【解答】唐朝实行对外开放政策,中外文化交流密切,其中的代表是玄奘和尚和鉴真和尚.唐朝初年,玄奘和尚西游天竺取经,翻译佛经,写成《大唐西域记》,为印度佛教文化在中国的传播做贡献.鉴真和尚东渡日本传授中国佛法,将唐朝的建筑技术、医药知识、绘画等传给日本,促进中国文化在日本的传播.两位高僧对外交流的例子,不仅说明唐朝实行对外开放,还说明这种文化间的交流是双向的.

故选B.

【点评】本题主要考查学生对唐朝中外交往知识的掌握,学生应掌握唐朝的对外政策及主要表现.

10.七年级(一)班本月负责学校文化长廊的黑板报设计,他们选定的主题是“唐代的中外交往”,并拟定了如下四个标题,请你帮他们指出哪一项是不恰当的( )

A.文成公主与松赞干布成亲

B.鉴真东渡宣扬中国文化

C.玄奘西游天竺取经

D.日本派遣唐使来华

【考点】唐朝的民族关系和民族政策.

【分析】本题主要考查唐代中外交往的史实.

【解答】根据所学知识可知:四个选项中B、C、D三项都属于唐代中外交往的史实,只有A选项“文成公主与松赞干革命布成亲”属于唐代民族交往的史实.

故选A.

【点评】注意辨识对外交往与民族交往.

11.我国经济重心的南移是从唐朝中后期开始的,最终完成于( )

A.北宋

B.南宋

C.元朝

D.清朝

【考点】中国古代经济重心南移的过程和原因.

【分析】本题考查经济重心南移.

【解答】魏晋南北朝以来,全国经济重心出现南移的趋势.两宋时期,中远军民英勇抗击契丹、女真等少数民族南侵,使南方地区长期处于相对和平的环境,南方经济迅速发展起来.“苏湖熟,天下足”的谚语,表明太湖流域已经成为全国最重要的粮仓.南宋时全国的经济重心从黄河流域转移到长江流域.

故选B.

【点评】本题考查了学生对经济重心南移相关知识的掌握,建议学生重点掌握经济南移的原因及南移的历程.

12.一座古代石桥历经一千三百多年依然屹立在洨河上,“百尺长虹横水面,一弯新月出云宵”,这座世界上保存完好、最古老的一座单孔大石桥是隋朝的( )

A.赵州桥

B.玉带桥

C.宝带桥

D.泸定桥

【考点】隋唐时期的建筑水平.

【分析】本题考查了赵州桥的历史地位.

【解答】据题干“单孔大石桥”及“时间”得知:隋朝李春在河北赵县主持建造的赵州桥,是现存世界上最古老的石拱桥.被誉为“世界建桥史上的一个奇迹”,后又有诗人赞它是“百尺长虹横水面,一弯新月出云霄”.

故选A.

【点评】本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记赵州桥的历史地位.

13.下列历史现象能够说明隋唐社会

“繁荣与开放”的有( )

①贞观之治

②“唐蕃和同为一家”

③鉴真东渡

④发明雕版印刷术。

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

【考点】贞观新政和贞观之治;唐朝的民族关系和民族政策;唐朝中外文化交流的发展;雕版印刷术的发明.

【分析】本题考查隋唐的特征.

【解答】①贞观之治反映了社会的繁荣,④发明雕版印刷术表明了科技的繁荣发展.②“唐蕃和同为一家”表明了唐朝民族关系的和谐开放,

③鉴真东渡见证了唐朝对外开放.①②③④均符合题意.

故选D.

【点评】本题主要考查学生识记历史基础知识的能力.注意掌握隋唐繁荣与开放的史实.

14.下列能正确反映北宋与少数民族政权并立的示意图是( )

A.

B.

C.

D.

【考点】宋、辽、西夏的并立与和战.

【分析】本题考查的知识点是辽、西夏、宋的并立,注意各政权之间的关系.

【解答】10世纪初,契丹国建立;960年,北宋建立;11世纪前期,西北地区的党项族建立西夏.各政权间有战有和,互相并立.

故选C.

【点评】注意识记与北宋并立的政权.

15.张小明同学选用了图1进行研究性学习,据此推断,他确立的研究主题应是( )

A.宋代商业繁荣

B.民族政权并立

C.元朝国家统一

D.大都闻名世界

【考点】宋代南方经济的发展.

【分析】本题考查的是经济重心南移的知识点,应把握宋朝经济发展的历史知识.

【解答】依据题干信息:《交子》、《清明上河图》等,结合所学知识:交子和宋代针铺商标的出现,是宋朝商业繁荣的表现,《清明上河图》描绘的是北宋东京的繁华景象.南宋海船图片反映了南宋对外贸易的发展.

故选A.

【点评】解答本题要熟记宋朝经济发展的有关内容.

16.下列历史现象能够说明宋代经济重心南移的有( )

①“江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”

②“苏湖熟,天下足”

③“国家根本,仰给东南”

④宋金议和。

A.①②

B.③④

C.②③

D.①④

【考点】中国古代经济重心南移的过程和原因.

【分析】本题主要考查经济中心南移

【解答】“国家根本,仰给东南”是指国家的财政收入主要依靠南方,特别是东南地区.“苏湖熟,天下足”的意思是苏州、湖州等地的水稻成熟以后,能满足天下人口的吃饭问题.这两种说法都是经济方面的现象,是宋代经济中心南移的表现.①④没有体现出经济重心南移.

故选C.

【点评】本题难度不大,注意扎实掌握中国古代经济重心南移的原因、表现等.

17.下列关于我国古代经济重心南移的原因分析中,正确的是( )

①南方生产环境和条件比北方优越

②北方战乱较多,南方相对稳定

③南方统治者为壮大实力,重视发展经济

④“苏湖熟,天下足”

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①②④

【考点】中国古代经济重心南移的过程和原因.

【分析】本题考查经济重心的南移.

【解答】根据所学知识,魏晋南北朝时期,北方战乱,南方稳定,北方劳动人民为了躲避战乱,纷纷迁移到南方,带去了大量的劳动力也带去了先进的生产技术,南方自然条件优越,南方统治者的重视等,到南宋时期,经济重心南移完成,所以,①②③三项正确,④项经济重心南移的表现,不是原因.

故选A.

【点评】本题难度不大,主要考查学生的识记能力.注意扎实掌握经济重心南移的原因、表现、影响.

18.“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”是谁的名言( )

A.岳飞

B.文天祥

C.戚继光

D.郑成功

【考点】元灭南宋和文天祥抗元.

【分析】本题考查文天祥.

【解答】“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”出自文天祥的《过零丁洋》.南宋灭亡后,文天祥继续抗元,写下《正气歌》《过零丁洋》等诗作,后兵败被俘,坚贞不屈,表现出崇高的气节.文天祥坚持抗元斗争,他至死不屈、誓死效忠朝廷的情操和高尚的民族气节,是永远值得我们学习的.

故选B.

【点评】本题以文天祥的名句为依托,考查学生识记历史知识的能力,注意掌握文天祥、岳飞、戚继光和郑成功的主要活动.

19.元朝是我国第一个统一全国的少数民族政权,下列事件发生在元朝的是( )

①铁木真统一蒙古

②马可波罗来华

③回族形成

④建立行省制度.

A.①②④

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

【考点】民族分化政策与民族融合;元巩固统一的措施;马克波罗东行与《马可波罗行纪》.

【分析】本题主要考查学生对元朝相关史实的掌握情况.

【解答】根据所学可知,1271年元朝建立,元世祖在位时,马可波罗来华;元朝的统一促进了民族融合,形成了新的民族回族.1206年铁木真统一蒙古,不是发生在元朝.

故选C.

【点评】本题主要考查学生的识记能力和分析能力.注意区分掌握成吉思汗与忽必烈的不同事迹.

20.掌握历史发展的时代特征有助于知识的学习和理解。请问辽、宋、夏、金时期的阶段特征是( )

A.诸侯争霸

B.统一的多民族国家

C.民族政权并立

D.繁荣与开放的社会

【考点】宋、辽、西夏的并立与和战.

【分析】本题考查辽、宋、夏、金时期的阶段特征.

【解答】辽宋夏金时期,契丹人建立辽,党项人建立西夏,女真人建立金,以及汉人建立宋朝.各民族政权并立,互相攻伐,有战有和.因此辽宋夏金时期,最显著的时代特点是民族政权并立.

故选C.

【点评】本题考查学生综合掌握历史知识的能力.熟练掌握我国古代各个时期的特征.

二、解答题(共3小题,满分50分)

21.我国是一个统一的多民族国家,建立和谐的民族关系有利于统一多民族国家的巩固和发展。阅读材料,回答问题。

材料一

唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

(1)材料一体现了怎样的民族政策?唐太宗被北方各少数民族族尊称为什么?

材料二

如图为唐蕃会盟碑,公元823年立,至今仍巍然矗立在拉萨大昭寺前。碑文中说,松赞干布于贞观年间迎娶文成公主……景龙年间,尺带珠丹迎娶金城公主……“舅甥二主,商议社稷如一,患难相恤,暴掠不作,结立大和盟约,永无渝替!”

(2)依据材料二,归纳唐蕃友好交往的方式。

材料三

元朝时不少定居中国的波斯人、阿拉伯人,信仰伊斯兰教,他们同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居,互通婚姻,逐渐融合,形成了一个新的民族。

(3)材料三中“形成了一个新的民族”是指哪个民族?元朝处理少数民族事务的机构是什么?这一机构的设置对西藏地区有何重要影响?

【考点】唐朝的民族关系和民族政策;隋唐时期的建筑水平;元巩固统一的措施.

【分析】(1)本题考查唐朝民族关系.

(2)本题考查唐蕃友好交往的方式.

(3)本题考查元朝时形成了一个新民族和宣政院的设立.

【解答】(1)材料一体现了唐太宗比较开明的民族政策,唐太宗实行比较开明的民族政策赢得各族的拥戴.北方各族和西域的首领来到长安,尊奉他为各族的“天可汗”.

(2)依据材料二“唐蕃会盟碑,公元823年立,至今仍巍然矗立在拉萨大昭寺前”“松赞干布于贞观年间迎娶文成公主”,唐蕃友好交往的方式是和亲和会盟.

(3)元朝时不少定居中国的波斯人、阿拉伯人,信仰伊斯兰教,他们同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居,互通婚姻,逐渐融合,形成了一个新的民族﹣﹣回族.元朝设置宣政院管理西藏地区军政要务,宣政院是元朝掌管全国佛教事宜和藏族地区军政事务的中央机关.从此,西藏地区正式成为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域.

故答案为:

(1)比较开明.

(2)和亲和会盟.

(3)回族;宣政院;西藏地区正式成为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域.

【点评】本题考查我国古代民族关系的相关知识.考查学生综合分析和掌握历史知识的能力.

22.习近平主席提出建设“一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)的战略决策,使丝绸之路成为热门话题。阅读材料,回答问题。

材料一

(陆上)丝绸之路在唐朝进入了全盛时期。唐朝的西部疆域超过了汉朝,设置安西四镇,驻兵防守,由安西都护府管辖;以后又分置北庭都护府,统辖西域各地,为丝绸之路的畅通提供了有力的保障。高宗至玄宗时期,从事国际商贸的粟特人,长期操纵着丝绸之路的转运贸易。他们不仅在经济交流而且在文化交流中都起着重要作用,袄教、摩尼教以及中亚音乐舞蹈与历史传入中原,中原丝绸、造纸术也传入西方。

﹣﹣摘编自樊树志《国史概要》(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝交通发展方面的主要特点,分析唐朝陆上丝绸之路进入全盛时期的有利条件。

材料二

自西汉以来,陆上丝绸之路有了长足的发展,但是北方少数民族政权的不断崛起,经常破坏丝绸之路的畅通。中国外销商品如丝绸、瓷器、茶等大都生产于东南沿海地区,这里有众多优良的港口,从海路运输不仅交通方便,而且运输量大。到了宋代,随着航海术以及造船业的不断发展,海上运输的安全性及运载量都有更大的提高,海上运输通道逐渐取代陆上运输通道成为对外贸易的主要通道。

﹣﹣摘编自孙继亮《海上丝绸之路的发展与明代银本位制度确立关系初探》(2)依据材料二,归纳中国古代丝绸之路在宋代发生了怎样的变化?依据材料二并结合所学知识,分析导致这种变化的原因是什么?

【考点】汉通西域和丝绸之路.

【分析】(1)本题考查唐代丝绸之路.

(2)本题考查宋代丝绸之路的变化.

【解答】(1)从图片内容看出,唐朝的陆路、水路、海路交通发达;形成了几个交通中心.结合所学知识可知丝绸之路的发展受西方对中国丝织品的需求不断增加有着直接的联系;而丝绸之路在唐代达到全盛还与唐代国力强盛国家统一,唐代实行开明的对外政策,有着必然联系,依据材料可以得出机构的设置和粟特人的作用.由“唐朝的西部疆域超过了汉朝,设置安西四镇,驻兵防守,由安西都护府管辖;以后又分置北庭都护府,统辖西域各地,为丝绸之路的畅通提供了有力的保障.从事国际商贸的粟特人,长期操纵着丝绸之路的转运贸易.”可知唐朝陆上丝绸之路进入全盛时期的有利条件是:丝织技术先进,西方对中国丝绸需求量大;唐前期中央集权制进一步发展,国家统一;政府设置机构保障丝绸之路的畅通;统治者实行开明的政策;粟特人的重要媒介作用等.

(2)根据材料二“海上运输通道逐渐取代陆上运输通道成为对外贸易的主要通道”可知中国古代丝绸之路在宋代发生变化是:海上丝绸之路逐步取代陆上丝绸之路.根据材料内容可知这一现象的原因:北方少数民族政权的不断崛起,经常破坏丝绸之路的畅通;中国外销商品商品大都生产于东南沿海地区,这里有众多优良的港口,从海路运输不仅交通方便,而且运输量大;宋代,航海术以及造船业的不断发展,海上运输的安全性及运载量都有更大的提高.

故答案为:

(1)特点:唐朝的陆路、水路、海路交通发达;形成了几个交通中心.条件:丝织技术先进,西方对中国丝绸需求量大;唐前期中央集权制进一步发展,国家统一;政府设置机构保障丝绸之路的畅通;统治者实行开明的政策;粟特人的重要媒介作用等.

(2)变化:海上丝绸之路逐步取代陆上丝绸之路.原因:北方少数民族政权的不断崛起,经常破坏丝绸之路的畅通;中国外销商品商品大都生产于东南沿海地区,这里有众多优良的港口,从海路运输不仅交通方便,而且运输量大;宋代,航海术以及造船业的不断发展,海上运输的安全性及运载量都有更大的提高.

【点评】掌握我国对外贸易路线的发展变化及原因.

23.科举制是我国也是世界上最早的考试制度,对世界产生了深远的影响。阅读材料,回答问题。

材料一:

魏晋以来,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。许多出身低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。为改变这种弊端,隋文帝开始用分科考试来选举人才。隋炀帝时期正式设置进士科,考核参选者对时事的看法,按考试成绩选拔人才。

(1)材料一反映出魏晋时期选拔官吏的标准是什么?为改变原来的弊端,隋文帝和隋炀帝各采取了什么措施

?

材料二:唐太宗常到国子学、太学视察,关心学校教学。在他支持下,增筑校舍1200间,增加生员至326.0人。于是,

国学之内八千余人,

“国学之盛,近古未有”,长安由此成了国内教育中心和文化传播基地。

(2)唐朝时期除了唐太宗,还有谁为完善科举制度作出了贡献?

依据材料并结合所学知识分析科举制对隋唐时期产生的影响?

(3)结合所学知识,谈谈你对科举考试的认识。

【考点】科举制的创建及影响;历史开放性问题.

【分析】(1)本题考查魏晋时期选拔官吏的标准和隋文帝和隋炀帝采取的措施.

(2)本题考查唐朝完善科举制的史实.

(3)本题考查对科举考试的认识.

【解答】(1)据材料一“魏晋以来,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔.权贵子弟无论优劣,都可以做官”可知,魏晋时期选拔官吏的标准是门第,隋文帝开始采用分科考试的方法选拔官员令各州推举人才,参加考试,合格的可以做官;隋炀帝正式设立进士科,标志着科举制度正式创立,考核参选者对时事看法,按成绩选拔人才.

(2)唐朝时,唐太宗重视人才的培养和选拔,扩充国学的规模,扩建学舍,增加学员.武则天大力提倡科举,增设殿试和武举.唐玄宗时,任用高官主持考试,提高科举考试的地位,并以诗赋为进士科的主要考试内容.据材料“长安由此成了国内教育中心和文化传播基地”并结合所学知识可知,科举制改变了用人制度,门第不高的读书人可以凭才学做官;促进了教育事业的发展,促进了文学艺术的发展.

(3)科举制度的建立是历史的进步,科举制度的建立,有利于普通氏族子弟参与朝政,扩大统治阶级的文化素质,有利于文化知识的传播与发展.

故答案为:

(1)①门第;②隋文帝:开始用分科考试的方法来选拔官员,隋炀帝:设置进士科,考核参选者对时事的看法,按考试成绩选拔人才.

(2)①武则天、唐玄宗;②影响:改变了用人制度,门第不高的读书人可以凭才学做官;促进了教育事业的发展,促进了文学艺术的发展.

(3)科举制度的建立是历史的进步.

【点评】本题考查科举制的相关知识.考查学生综合分析和掌握历史知识的能力.

同课章节目录