河北省涞水波峰中学2016-2017学年高二9月月考历史(平行班)试题

文档属性

| 名称 | 河北省涞水波峰中学2016-2017学年高二9月月考历史(平行班)试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 200.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-10-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

波峰中学2016学年度第一学期9月份月考调研考试

高二历史试题

选择题(每小题2分,共70分)

1.

家中老人时常教育后代说:“为人处世不可有贪心,衣能遮体,食能果腹,足矣”“遇事要冷静,做到以静制动”。显然老人继承了中国传统文化中的

( )

A.儒家思想

B.道家思想

C.墨家思想

D.法家思想

2.

儒家学说提倡“为仁由己”和“修身、齐家、治国、平天下”的理念,这强调的是( )

①人人都可以达到“仁”的境界 ②知识、美、善的修养都要靠“己” ③由个体到群体去建立和维护正常的社会秩序 ④个人的社会责任感

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

3.

孟子曾批判某家学说:“是无父也,无父无君,是禽兽也。”司马迁也说它:“使天下法若此,则尊卑无别也。”他们批判的是

( )

A.儒家的“仁政”思想

B.墨家的“兼爱”思想

C.法家的“刑不避大夫”思想

D.荀子的“性恶论”思想

4.

韩非在《扬权》篇里说:“事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效。”他主张( )

A.按照现实需要进行改革

B.人无贵贱,一律受法律约束

C.结束分裂,建立统一的国家

D.建立君主专制中央集权制度

荀况在《荀子·议兵》中写到:“凡兼人者三术:有以德兼人者,有以力兼人者,有以富兼人者。……故曰:以德兼人者王,以力兼人者弱,以富兼人者贫,古今一也。”材料反映的荀子的思想主张是

A.主张“以德服人”

B.主张“性恶论”

C.主张“施仁政于民”

D.主张“性善论”

6.

学了“百家争鸣”的有关历史后,几个同学在一起讨论本班任课教师的教学风格,其中说法不恰当的是

( )

A.小张:数学老师学期初就制定规章,并严格执行,深受法家思想的影响

B.小王:语文老师关爱学生,教育我们要和谐相处,有儒者风范

C.小李:外语老师给我们充分的自主权,极少干涉,无为而治,深得老子真传

D.小代:物理老师很会摆架子,特别注意师道尊严,招人讨厌,这是庄子的做法

7.

孔子主张社会和谐,墨子主张“兼爱”、“非攻”,孟子主张“政在德民”。这些主张产生的共同的社会背景是

( )

A.社会动荡矛盾尖锐

B.“百家争鸣”趋于合流

C.奴隶制度全面崩溃

D.封建制度逐步发展

8.

《春秋繁露》记载:“……与天同者大治,与天异者大乱,故为人主之道,莫明于在身之与天同者而

用之……”这体现了哪一思想

( )

A.“罢黜百家,独尊儒术”

B.“君权神授”,强化君主专制

C.“天人感应”,约束君主行为

D.“春秋大一统”,加强中央集权

9.

西方学者认为,公元前6世纪至公元前3世纪是人类文明的“轴心时代”,人类首次觉醒,理性思维所创造的精神文化决定着其后诸民族的文化走向。在当时的中国最具典型意义的现象是

( )

A.诸子并立、百家争鸣

B.以法为教、焚书坑儒

C.罢黜百家,独尊儒术

D.崇儒尚佛,兼收并蓄

10.三国时期的佛事活动,仍以译经为主。这个时期最著名的佛经翻译家是支谦和康僧会。康僧会在他编译的《六度集经》中大讲“恻隐心”、“仁义心”,而且还极力主张“治国以仁”,认为“为天牧民,当以仁道”。除了这些治国牧民之道以外,经中还大力提倡“孝顺父母”,歌颂“至孝之行”。康僧会明显受到

( )

A.道家思想的影响

B.儒家思想的影响

C.法家思想的影响

D.墨家思想的影响

董仲舒说:“国家将有失败之道,而天乃先出灾害以谴告之。不知自省,又出怪异以警惧之。尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱,人君而欲止其乱也。”下列对这段话的理解,不正确的

A.宣扬“天人感应”学说

B.要求君主遵循天道,施行仁政

C.反映了董仲舒对儒学的发展

D.君主的地位是可动摇的

12.儒家“尊王”、“忠君”及“三纲”思想的精神实质,从来都不是让人们无条件地服从君权,或无止境地强化王室权威,而是敏感于地方势力的膨胀,以及诸侯兴起、地方权力过大破坏天下安宁的教训。从儒家思想演变的进程看,最能佐证这一观点的是( )

A.孔子提出“仁者爱人”、“克己复礼”

B.孟子主张“民贵君轻”

C.董仲舒倡行“罢黜百家,独尊儒术”

D.荀子提出“人之性恶”

13.孔子曾对鲁国大夫季氏设置天子才能使用的64人大型舞乐队十分不满,因为按照西周规定,大夫只能使用32人的乐队。这说明孔子政治思想中的“礼”是指( )

A.中央集权制度

B.君主专制制度

C.等级名分制度

D.嫡长子继承制度

14.右图是一幅第十一届全国运动会开幕式上的精彩图片。下列表述中属于“巨碗”上人物孔子思想精华的是( )

①己所不欲,勿施于人

②以德治民,反对苛政

③维护周礼,贵贱有序

④有教无类

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

15.“文王(商朝末年周国统治者)行仁义而王天下,偃王(西周时的诸侯)行仁义而丧其国,是仁义用于古而不用于今也。故曰‘世异则事异’。”这反映了( )

A.孟子的“仁政”学说

B.韩非的变法革新主张

C.墨子的“兼爱”思想

D.庄子的“齐物”观点

16.董仲舒言道:“天道之大者在阴阳。阳为德,阴为刑;刑主杀而德主生。是故阳常居大夏,而以生育养长为事;阴常居大冬,而积于空虚不用之处。以此见天之任德不任刑也。”由此可见,董仲舒( )

A.主张以德治国少刑罚B.宣扬阴阳家的学说

C.全盘否定了法家思想D.摆脱先秦儒学影响

17.汉武帝问策贤良文学,董仲舒对曰:“臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”董仲舒的对策( )

A.指出了汉武帝的弱点

B.违背了汉武帝的初衷

C.触犯了汉武帝的忌讳

D.迎合了汉武帝的意愿

18.

王守仁的门人夜间在房内捉得一贼,他对贼讲一番良知的道理,贼大笑说:“请告诉我,我的良知在哪里?”当时是热天,门人让贼脱光衣服,贼犹豫说:“这,好像不好吧。”门人向贼大喝:“这就是你的良知!”在门人看来,这里的“良知”是指

( )

A.纲常

B.羞恶

C.真理

D.私欲

19.

“知之真切笃实处即是行,行之明觉精察处即是知。”这句话应该出自

( )

A.朱熹

B.王守仁

C.黄宗羲

D.顾炎武

20.

“明清之际思想批判的实质是儒家思想在新的历史条件下的活跃,他们使儒家思想更趋实事求是,与国计民生靠得更近。”这里“新的历史条件”是指

( )

①蓬勃发展的商品经济 ②新的生产因素和生产关系的萌芽 ③新航路开辟后的西学东渐 ④市民工商阶层的兴起

A.①②

B.③④

C.①②④

D.①③④

21.

明末清初思想家黄宗羲的《明夷待访录》在清代被列为禁书,其主要原因是该书( )

A.主张“存天理,灭人欲”

B.抨击君主专制制度

C.质疑孔子的权威性

D.主张儒、佛、道三教合一

22.王阳明(守仁)说:“夫学贵得之心,求之子心而非也。虽其言之出于孔子,不敢以为是也。而况其未及孔子者乎?”(《答罗整庵少宰书》)这一言论

( )

①受南宋陆九渊的思想影响 ②主张通过内心反省获得新知 ③否定孔子及儒家思想的地位 ④体现出一定的独立自由精神

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①③④

顾炎武说:“易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”对这段话理解正确的是

A.主张人人平等,平民都有参政权

B.提倡经世致用,反对空谈爱国

C.论证了儒家“仁义道德”的虚伪

D.否定传统的“忠君爱国”思想

24.宋之前,儒家重“人道”,而道教则主张“人道”应向“天道”学习,认为“道是世间万物之源”。基于此,宋代儒学( )

A.提出“天人感应”学说

B.首倡“格物致知”

C.提出“理”为万物本原

D.充实了伦理纲常

25.宋代理学强调“存天理,灭人欲”的修养论,主要是为了( )

A.修身养性,提高个人素质

B.培养刻苦钻研的人才

C.树立理学的统治地位

D.规范社会秩序

26.《论语·颜渊》记载:“颜渊问仁,子曰,克己复礼为仁,一日克己复礼,天下归仁焉。”有人对这段话的解释是:“仁者,本心之全德。克,胜也。己,谓身之私欲也。复,反也。礼者,天理之节文也。”这就把“克己复礼”解释为( )

A.“人伦者,天理也”

B.“存天理,灭人欲”

C.“宇宙便是吾心,吾心即是真理”

D.“心外无物”“心外无理”

27.(2015·盐城)王阳明强调“以吾心之是非为是非”,圣人之道不是高深莫测,而是简易直接的,愚夫愚妇只要在日常行为的“事上磨练”,同样可以成为圣人。这说明王阳明( )

A.主张用良知支配行为实践

B.科学说明了实践与认识的关系

C.对君主专制制度进行抨击

D.认为只需探究万物就可得天理

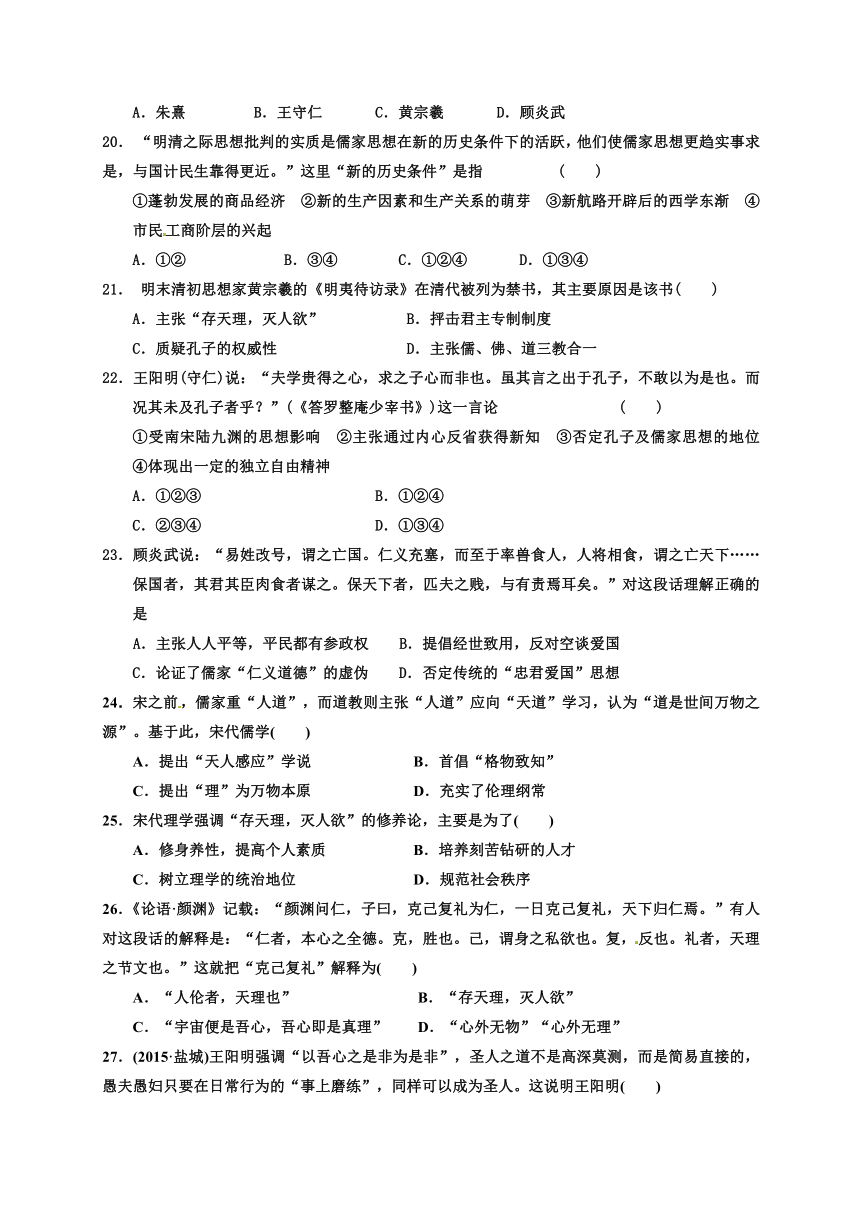

28.明清时期徽州妇女贞节牌坊数量惊人,下表是歙县历代的贞女烈妇( )

朝代

唐代

宋代

元代

明代

清代

数量

2人

5人

21人

710人

7098人

这反映的实质问题是( )

A.政府治国严谨

B.世风每况愈下

C.儒学地位衰落

D.理学摧残人性

29.“(爆炸)声如雷霆,震城土皆崩,烟气涨天”是人们对某次战争场面的描写。这种场面最早可能出现于( )

A.商周

D.春秋战国

C.唐末宋初

D.元末明初

30.(2013·姜堰中学模拟)南宋吴自牧的著作中记载:“风雨晦冥时,惟凭针盘而行,乃火长掌之,毫厘不敢差误,盖一舟人命所系也。”“一舟人命所系也”的物件使欧洲( )

A.骑士阶层被炸得粉碎

B.加速了文化进程

C.迎来了地理大发现时代

D.引发了社会转型

31.某书云中国的“印刷术用于传播古老的观念,而不是新思想;火药加固了皇帝的统治,而不是正在出现的诸民族君主的地位;指南针除郑和用于著名的远航外,并不像西方人那样用于世界范围的探险、贸易和帝国的建立”。作者旨在说明中国的三大发明( )

A.对西方科技产生了爆炸性影响

B.未能推进中国社会根本性的变革

C.指南针被郑和用于著名的远航

D.改变了整个世界的面貌和状态

32.下列史料整理自《巧思遗闻——中国科技的故事》

1266年

郭守敬被忽必烈重臣张文谦推荐给元世祖忽必烈,之后受命编订新历法

1277年

郭守敬向政府建议,组织一次全国范围的大规模的天文观测,史称“四海测验”

1279年

郭守敬奉旨进行“四海测验”,在南海的测量点就在今天中国的黄岩岛

1281年

新历法完成,元世祖按照“敬授民时”的古语,取名为《授时历》

1582年

意大利天文学家格里高利提出现行公历,与《授时历》的天文数据基本相同

下列有关中国古代科学研究的结论,最能符合上述材料的是( )

A.重视实践和实用

B.成就领先于西方

C.具有近代科技特征

D.成果得到有效推广

33.明代书画家董其昌提出“以境之奇怪论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水决不如画”的观点。他强调画家创作要追求( )

A.布局构图的精妙

B.畅神写意的原则

C.社会教化的功能

D.绘画技法的创新

34.高劳在《东方杂志·农村之娱乐》卷十四中论述戏曲:“豆棚茅舍,邻里聚谈,父诫其子,兄勉其弟,多举戏曲上之言词事实,以为资料,与文人学子引证格言、历史无异。”从这段材料中得出戏曲的主要社会功能是

( )

A.休闲娱乐功能

B.社会教化功能

C.节庆祭祀功能

D.审美功能

35.利普斯(德)在《事物的起源》一书中写道:“中国人……造纸的知识随着阿拉伯人传入欧洲,……这就为‘知识普及’口号打开道路,标志着我们心目中所谓书籍的开端。”这段材料表明造纸术的西传

( )

A.改变了欧洲人的阅读方式

B.促成了近代欧洲科学兴起

C.促进了欧洲文化的发展

D.消除了人们对宗教的迷信

36.阅读下列材料,完成下列问题。(16分)

材料一

① (前551—前479)

② (前179—前104)

材料二 守旧而维新、复古而开明,这样一种两重性的立场使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去,一手指向未来,在正在消失的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”,以及虽然于变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又捧上了独尊地位的原因。

——张岱年等《中国文化概论》其

(1)判断材料一中图①的历史人物是谁?(1分)主要贡献有哪些?(4分)

(2)材料一中图②历史人物对先秦儒学有哪些创新发展?(4分)

(3)赏识图②中人物的皇帝与秦始皇对待儒家的态度有何不同?(2分)其本质又有何共同点?(2分)

(4)阅读材料二,结合所学知识,概括指出儒家思想在汉代取得独尊地位的原因。(3分)

37.阅读下列材料:(14分)

材料一 桀纣之失天下,失其民也;失其民,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下也。

——《孟子·离娄上》

材料二 国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之;不知自省,又出怪异以警惧之;尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱,人君而欲止其乱也,自非大亡道之世者,天尽欲扶持而全安之。

——董仲舒《举贤良对策》

材料三 厚敛于民以养禽兽,而使民饥以死,则无异于驱兽以食人矣……盖侈用则伤财,伤财必至于害民。故爱民必先于节用。

——朱熹《四书章句集注》

材料四 ……盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。是故桀纣之亡,乃所以为治也,秦政、蒙古之兴,乃所以为乱也。……为臣者轻视斯民之水火。即能辅君而兴,从君而亡,其于臣道固未尝不背也。

——黄宗羲《明夷待访录》

请回答:

(1)材料一认为天下得失的关键因素是什么?(1分)为此,孟子提出了怎样的政治主张?(1分)

(2)材料二揭示了董仲舒的什么主张和目的?(3分)这一时期儒学地位发生了什么变化?(2分)

(3)材料三中朱熹认为爱民的关键是什么?(1分)这一时期儒学的地位如何?(1分)

(4)据材料四,指出黄宗羲评价天下治乱的标准。(2分)为此他提出了什么主张?(2分)

(5)综合上述材料,指出不同阶段的儒学家治国理念的共同之处(1分)。

波峰中学2016学年度第一学期9月份月考调研考试

高二历史试题答题纸

36

37

波峰中学2016学年度第一学期9月份月考调研考试

高二历史试题

1答案 B

解析 本题考查学生的理解能力。根据材料可知其思想是顺其自然,放弃一切差别观念,进而获得精神上的自由,应是道家思想。

2.

答案 D

解析 “为仁由己”是说“为仁”靠的是自己的追求,并不是说人人都可以达到“仁”的境界。

3.

答案 B

解析 孟子:“是无父也,无父无君,是禽兽也。”大意是:眼中没有父母、君上的人(违反儒家礼仪道德的人),犹如畜生豺狼。司马迁:“使天下法若此,则尊卑无别也。”大意是:如果天下都按这些思想来做,那么就没有尊卑差异了。他们都在批判墨家的“兼爱”思想。

4.

答案 D

解析 本题考查学生阅读材料分析归纳问题的能力。从材料中“要在中央、圣人执要”可以看出,作者强调加强中央的权力。再结合人物“韩非”,可以得出D项正确。

5.

答案 A

解析 由材料中的“以德兼人者王”可看出,荀子强调君主治理好国家的上策是“以德服人”,故A项正确。材料讨论的是治国策略而非人性问题,B项错误;C、D两项都是孟子的思想主张。

6.

答案 D

解析 本题考查对“诸子百家”主张的掌握。道家追求自然和精神自由,所以D项不是庄子的做法。

7.

答案 A

解析 这三位思想家的主张都是希望稳定秩序,让人民安心生产,这是与当时战争频繁,社会动荡分不开的。故选A。

8.

答案 C

解析 本题考查董仲舒的思想。《春秋繁露》是董仲舒的著作,题干中认为皇帝治理国家需要与天意相符,如果与天意不符那么天下就会大乱,所以作为统治者,必须与天意相符,体现了董仲舒“天人感应”思想,对皇帝行为具有一定的约束作用。其余三项均与题干意思不符。

9.

答案 A

解析 本题考查学生对百家争鸣的理解。由“公元前6世纪至公元前3世纪是人类文明的‘轴心时代’,人类首次觉醒,理性思维所创造的精神文化决定着其后诸民族的文化走向”,得知这主要反映了春秋战国时期的百家争鸣。其它三项从时间上不符,所以

选A。

10.

答案 B

解析 根据材料中“仁义心”、“治国以仁”、“为天牧民,当以仁道”、“孝顺父母”、“至孝之行”等信息,可以了解到康僧会提倡“仁”、“礼”等思想,明显受到了儒家思想的影响。

11.

答案 D

解析 材料指出如果人君无道,天将出灾害以谴告之,这典型地体现了董仲舒的“天人感应”这一唯心主义思想,故A项正确;董仲舒借“天人感应”学说,劝“天子”施行仁政,这一点是对先秦儒学“仁”的思想的继承与发展,故B、C两项正确;董仲舒的思想本质上是为维护君主统治服务的,故D项错误,当选D项。

12.

答案 C

解析 解题的关键是对材料的理解。由材料中“地方”“诸侯”等关键词可知儒家思想的精神实质侧重于调整中央与地方的关系、防止地方权力过大。“仁者爱人”“克己复礼”强调的是个人与社会的关系,排除A项。“民贵君轻”强调的是君臣关系,排除B项。“人之性恶”强调的是用礼乐来规范人的行为,使人向善,排除D项。“罢黜百家,独尊儒术”强调“大一统”,与防止地方势力膨胀的精神实质一致,故选C项。

13.

【答案】 C

【解析】 根据材料和所学知识可知,孔子所说的礼,是周礼,恢复到西周的等级秩序当中去,故选C。A、B项是秦朝以后出现的;D项与材料无关。

14.

【答案】 C

【解析】 解答本题的关键是明确图中人物是孔子。③是孔子的“克己复礼”的思想,体现了孔子思想落后的一面,与“思想精华”不符,故排除③,而①②④是孔子思想的精华部分。故应选C。

15.【答案】 B

【解析】 此题考查的是对百家争鸣思想解放潮流的理解。根据题干提供的信息“世异则事异”和所学史实可知体现的是一种变革思想,属于法家。所以此题正确选项是B。

16.

解析 “天之任德不任刑”表明董仲舒主张以德治国而少用刑罚。

答案 A

17.

解析 题中的材料实际上是“罢黜百家,独尊儒术”,主张以思想的统一巩固政治的统一,迎合了统治者的意愿,故选D项。

答案 D

18.

答案 B

解析 从题干材料提供的情境分析,这里的“良知”指怕脱光衣服受到羞恶,选B。

19.

答案 B

解析 本题考查宋明理学。材料意思是:你对某事物或道理是否知道的深切是可以从行为中看出的,而行为的正确精准与否也反过来影响到对事物的理解。反映的是王守仁“知行合一”说。

20.

答案 C

解析 本题考查学生对明末清初之际民主思想产生的历史背景的理解。根据题干提供的信息和所学史实可知,中国明末清初之际民主思想产生的历史背景并不是受到新航路开辟后的西学东渐的影响,第一,西学东渐传过来的主要是科技文化,第二,明清之际思想产生的主要因素在于中国社会内部经济的变化:商品经济的发展和资本主义萌芽的出现。所以正确选项是C。

21.

答案 B

22.

答案 B

解析 本题考查王阳明(守仁)的心学及儒家思想。题干中“不敢以为是也”,是不赞同孔子的观点而非否定孔子及儒家思想,儒学发展到明代主要表现为王阳明(守仁)的心学,故王阳明(守仁)不可能否定孔子及儒家思想的地位,排除③,答案选B项。

23.

答案 D

解析 顾炎武认为“亡国”就是改朝换代,“亡天下”是指整个民族国家沦亡。维护一个王朝的政权是统治者的事情,而保卫整个国家民族,天下所有人都有责任。这就否定了传统的“忠君爱国”思想,答案为D。

24.

【答案】 C

【解析】 关键信息是:“道是世间万物之源”,而理学家提出“理”是万物的本源,故选C项。

25

【答案】 D

【解析】 根据所学史实,思想是为政治服务的,理学可以维护统治,稳定社会秩序,故本题正确答案是D。

26.

【答案】 B

【解析】 由材料信息可知,“某人”认为“克己复礼”就是战胜自己的私欲,复归天理的本源。这是程朱理学思想。程朱理学指出人性本来与天理一致,具有礼、义、仁、智的美德,但被后天的欲望所蒙蔽,所以强调“存天理,灭人欲”,故选择B。A不正确,材料强调的是天理与人的本性、私欲的关系,而A则是天理与人伦的关系;C、D属于陆王心学的思想,认为“良知”是人心中的天理,故排除。

27.

【答案】 A

【解析】 本题主要考查学生灵活运用所学知识的能力。王阳明主张“致良知”,提出“人人都有良知,愚

【答案】 D

29.

[答案]C

[解析]材料描述的是火药造成的影响,因此此题考查的是火药被运用于军事的时间。

30.

[答案]C

[解析]由题干信息可知“一舟人命所系也”所指的物件是指南针。材料说明的是指南针在航海领域中的应用,这一发明促进了远洋航行,使欧洲迎来了地理大发现的时代。

31.

[答案]B

[解析]从题干材料的表述“……而不是……”来看,作者旨在说明三大发明未能推进中国社会发生根本性的变革。故选B项。

32.

[答案]A

[解析]根据表格中的“历法”“敬授民时”等信息可知中国古代科技重视实践和实用

33.

[答案]B

[解析]董其昌指明了心性修炼与自然景色的丰富性以及相互增补的必然性,体现了畅神写意的绘画原则。

34

答案 B

35.

答案 C

解析 本题考查学生阅读分析材料的能力。造纸术的西传促进欧洲书写材料的伟大革命,以廉价的纸张取代了欧洲长期使用的羊皮和小牛皮,促进了欧洲文化的发展,故选C。

36.

解析 根据材料一中图片提示可判断两图人物分别为孔子和董仲舒,依据所学知识概括他们的贡献和创新发展。第(3)问联系汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”和秦始皇“焚书坑儒”的史实,可说明他们对儒学态度的区别;注意用阶级分析的方法分析两者的共同点。第(4)问要注意从时代需要、统治需要及董仲舒新儒学的特点等多角度进行说明。

答案 (1)人物:孔子。贡献:思想上,提出“仁”的思想,主张“以德治民”;教育上,首创私人讲学,提出“有教无类”的思想;文化上,编辑整理“六经”,成为我国传统文化的瑰宝。

(2)创新发展:糅合道家、法家和阴阳五行家的思想;提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张;提出“君权神授”“天人感应”“天人合一”等学说;提出“三纲五常”作为人们的道德标准。

(3)不同点:秦始皇“焚书坑儒”,压制儒家思想;汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,弘扬儒家学说。相同点:都属于文化专制政策,目的是维护封建专制主义中央集权制度。

(4)原因:儒家思想的两重性,易于被社会各阶层接受;董仲舒对儒家学说的改造和发展;西汉加强中央集权的需要;汉武帝的重视和接纳。

37.阅读下列材料:

答案 (1)因素:民心。主张:仁政。

(2)主张:天人感应。(或天人合一)

目的:神化君权;警戒、限制君权,巩固统治。

变化:成为封建正统思想;逐渐成为中国传统文化的主流思想。

(3)关键:薄敛节俭。

地位:南宋以后,逐渐成为长期占统治地位的官方哲学。

(4)标准:百姓的忧乐。

主张:天下为主,君为客。

影响:批判继承儒家思想,使儒家思想焕发新的生机。

(5)相同点:以民为本(或关注民生)。

高二历史试题

选择题(每小题2分,共70分)

1.

家中老人时常教育后代说:“为人处世不可有贪心,衣能遮体,食能果腹,足矣”“遇事要冷静,做到以静制动”。显然老人继承了中国传统文化中的

( )

A.儒家思想

B.道家思想

C.墨家思想

D.法家思想

2.

儒家学说提倡“为仁由己”和“修身、齐家、治国、平天下”的理念,这强调的是( )

①人人都可以达到“仁”的境界 ②知识、美、善的修养都要靠“己” ③由个体到群体去建立和维护正常的社会秩序 ④个人的社会责任感

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

3.

孟子曾批判某家学说:“是无父也,无父无君,是禽兽也。”司马迁也说它:“使天下法若此,则尊卑无别也。”他们批判的是

( )

A.儒家的“仁政”思想

B.墨家的“兼爱”思想

C.法家的“刑不避大夫”思想

D.荀子的“性恶论”思想

4.

韩非在《扬权》篇里说:“事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效。”他主张( )

A.按照现实需要进行改革

B.人无贵贱,一律受法律约束

C.结束分裂,建立统一的国家

D.建立君主专制中央集权制度

荀况在《荀子·议兵》中写到:“凡兼人者三术:有以德兼人者,有以力兼人者,有以富兼人者。……故曰:以德兼人者王,以力兼人者弱,以富兼人者贫,古今一也。”材料反映的荀子的思想主张是

A.主张“以德服人”

B.主张“性恶论”

C.主张“施仁政于民”

D.主张“性善论”

6.

学了“百家争鸣”的有关历史后,几个同学在一起讨论本班任课教师的教学风格,其中说法不恰当的是

( )

A.小张:数学老师学期初就制定规章,并严格执行,深受法家思想的影响

B.小王:语文老师关爱学生,教育我们要和谐相处,有儒者风范

C.小李:外语老师给我们充分的自主权,极少干涉,无为而治,深得老子真传

D.小代:物理老师很会摆架子,特别注意师道尊严,招人讨厌,这是庄子的做法

7.

孔子主张社会和谐,墨子主张“兼爱”、“非攻”,孟子主张“政在德民”。这些主张产生的共同的社会背景是

( )

A.社会动荡矛盾尖锐

B.“百家争鸣”趋于合流

C.奴隶制度全面崩溃

D.封建制度逐步发展

8.

《春秋繁露》记载:“……与天同者大治,与天异者大乱,故为人主之道,莫明于在身之与天同者而

用之……”这体现了哪一思想

( )

A.“罢黜百家,独尊儒术”

B.“君权神授”,强化君主专制

C.“天人感应”,约束君主行为

D.“春秋大一统”,加强中央集权

9.

西方学者认为,公元前6世纪至公元前3世纪是人类文明的“轴心时代”,人类首次觉醒,理性思维所创造的精神文化决定着其后诸民族的文化走向。在当时的中国最具典型意义的现象是

( )

A.诸子并立、百家争鸣

B.以法为教、焚书坑儒

C.罢黜百家,独尊儒术

D.崇儒尚佛,兼收并蓄

10.三国时期的佛事活动,仍以译经为主。这个时期最著名的佛经翻译家是支谦和康僧会。康僧会在他编译的《六度集经》中大讲“恻隐心”、“仁义心”,而且还极力主张“治国以仁”,认为“为天牧民,当以仁道”。除了这些治国牧民之道以外,经中还大力提倡“孝顺父母”,歌颂“至孝之行”。康僧会明显受到

( )

A.道家思想的影响

B.儒家思想的影响

C.法家思想的影响

D.墨家思想的影响

董仲舒说:“国家将有失败之道,而天乃先出灾害以谴告之。不知自省,又出怪异以警惧之。尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱,人君而欲止其乱也。”下列对这段话的理解,不正确的

A.宣扬“天人感应”学说

B.要求君主遵循天道,施行仁政

C.反映了董仲舒对儒学的发展

D.君主的地位是可动摇的

12.儒家“尊王”、“忠君”及“三纲”思想的精神实质,从来都不是让人们无条件地服从君权,或无止境地强化王室权威,而是敏感于地方势力的膨胀,以及诸侯兴起、地方权力过大破坏天下安宁的教训。从儒家思想演变的进程看,最能佐证这一观点的是( )

A.孔子提出“仁者爱人”、“克己复礼”

B.孟子主张“民贵君轻”

C.董仲舒倡行“罢黜百家,独尊儒术”

D.荀子提出“人之性恶”

13.孔子曾对鲁国大夫季氏设置天子才能使用的64人大型舞乐队十分不满,因为按照西周规定,大夫只能使用32人的乐队。这说明孔子政治思想中的“礼”是指( )

A.中央集权制度

B.君主专制制度

C.等级名分制度

D.嫡长子继承制度

14.右图是一幅第十一届全国运动会开幕式上的精彩图片。下列表述中属于“巨碗”上人物孔子思想精华的是( )

①己所不欲,勿施于人

②以德治民,反对苛政

③维护周礼,贵贱有序

④有教无类

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

15.“文王(商朝末年周国统治者)行仁义而王天下,偃王(西周时的诸侯)行仁义而丧其国,是仁义用于古而不用于今也。故曰‘世异则事异’。”这反映了( )

A.孟子的“仁政”学说

B.韩非的变法革新主张

C.墨子的“兼爱”思想

D.庄子的“齐物”观点

16.董仲舒言道:“天道之大者在阴阳。阳为德,阴为刑;刑主杀而德主生。是故阳常居大夏,而以生育养长为事;阴常居大冬,而积于空虚不用之处。以此见天之任德不任刑也。”由此可见,董仲舒( )

A.主张以德治国少刑罚B.宣扬阴阳家的学说

C.全盘否定了法家思想D.摆脱先秦儒学影响

17.汉武帝问策贤良文学,董仲舒对曰:“臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”董仲舒的对策( )

A.指出了汉武帝的弱点

B.违背了汉武帝的初衷

C.触犯了汉武帝的忌讳

D.迎合了汉武帝的意愿

18.

王守仁的门人夜间在房内捉得一贼,他对贼讲一番良知的道理,贼大笑说:“请告诉我,我的良知在哪里?”当时是热天,门人让贼脱光衣服,贼犹豫说:“这,好像不好吧。”门人向贼大喝:“这就是你的良知!”在门人看来,这里的“良知”是指

( )

A.纲常

B.羞恶

C.真理

D.私欲

19.

“知之真切笃实处即是行,行之明觉精察处即是知。”这句话应该出自

( )

A.朱熹

B.王守仁

C.黄宗羲

D.顾炎武

20.

“明清之际思想批判的实质是儒家思想在新的历史条件下的活跃,他们使儒家思想更趋实事求是,与国计民生靠得更近。”这里“新的历史条件”是指

( )

①蓬勃发展的商品经济 ②新的生产因素和生产关系的萌芽 ③新航路开辟后的西学东渐 ④市民工商阶层的兴起

A.①②

B.③④

C.①②④

D.①③④

21.

明末清初思想家黄宗羲的《明夷待访录》在清代被列为禁书,其主要原因是该书( )

A.主张“存天理,灭人欲”

B.抨击君主专制制度

C.质疑孔子的权威性

D.主张儒、佛、道三教合一

22.王阳明(守仁)说:“夫学贵得之心,求之子心而非也。虽其言之出于孔子,不敢以为是也。而况其未及孔子者乎?”(《答罗整庵少宰书》)这一言论

( )

①受南宋陆九渊的思想影响 ②主张通过内心反省获得新知 ③否定孔子及儒家思想的地位 ④体现出一定的独立自由精神

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①③④

顾炎武说:“易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”对这段话理解正确的是

A.主张人人平等,平民都有参政权

B.提倡经世致用,反对空谈爱国

C.论证了儒家“仁义道德”的虚伪

D.否定传统的“忠君爱国”思想

24.宋之前,儒家重“人道”,而道教则主张“人道”应向“天道”学习,认为“道是世间万物之源”。基于此,宋代儒学( )

A.提出“天人感应”学说

B.首倡“格物致知”

C.提出“理”为万物本原

D.充实了伦理纲常

25.宋代理学强调“存天理,灭人欲”的修养论,主要是为了( )

A.修身养性,提高个人素质

B.培养刻苦钻研的人才

C.树立理学的统治地位

D.规范社会秩序

26.《论语·颜渊》记载:“颜渊问仁,子曰,克己复礼为仁,一日克己复礼,天下归仁焉。”有人对这段话的解释是:“仁者,本心之全德。克,胜也。己,谓身之私欲也。复,反也。礼者,天理之节文也。”这就把“克己复礼”解释为( )

A.“人伦者,天理也”

B.“存天理,灭人欲”

C.“宇宙便是吾心,吾心即是真理”

D.“心外无物”“心外无理”

27.(2015·盐城)王阳明强调“以吾心之是非为是非”,圣人之道不是高深莫测,而是简易直接的,愚夫愚妇只要在日常行为的“事上磨练”,同样可以成为圣人。这说明王阳明( )

A.主张用良知支配行为实践

B.科学说明了实践与认识的关系

C.对君主专制制度进行抨击

D.认为只需探究万物就可得天理

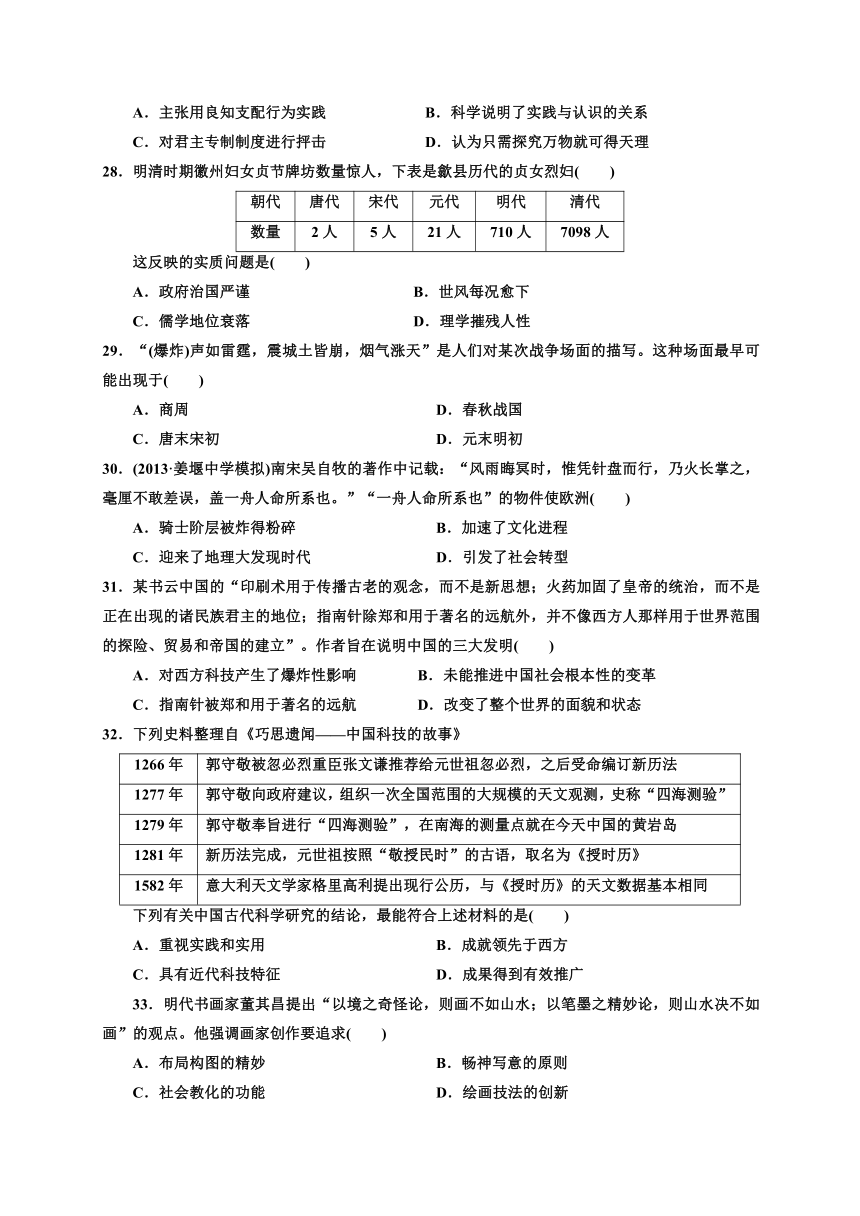

28.明清时期徽州妇女贞节牌坊数量惊人,下表是歙县历代的贞女烈妇( )

朝代

唐代

宋代

元代

明代

清代

数量

2人

5人

21人

710人

7098人

这反映的实质问题是( )

A.政府治国严谨

B.世风每况愈下

C.儒学地位衰落

D.理学摧残人性

29.“(爆炸)声如雷霆,震城土皆崩,烟气涨天”是人们对某次战争场面的描写。这种场面最早可能出现于( )

A.商周

D.春秋战国

C.唐末宋初

D.元末明初

30.(2013·姜堰中学模拟)南宋吴自牧的著作中记载:“风雨晦冥时,惟凭针盘而行,乃火长掌之,毫厘不敢差误,盖一舟人命所系也。”“一舟人命所系也”的物件使欧洲( )

A.骑士阶层被炸得粉碎

B.加速了文化进程

C.迎来了地理大发现时代

D.引发了社会转型

31.某书云中国的“印刷术用于传播古老的观念,而不是新思想;火药加固了皇帝的统治,而不是正在出现的诸民族君主的地位;指南针除郑和用于著名的远航外,并不像西方人那样用于世界范围的探险、贸易和帝国的建立”。作者旨在说明中国的三大发明( )

A.对西方科技产生了爆炸性影响

B.未能推进中国社会根本性的变革

C.指南针被郑和用于著名的远航

D.改变了整个世界的面貌和状态

32.下列史料整理自《巧思遗闻——中国科技的故事》

1266年

郭守敬被忽必烈重臣张文谦推荐给元世祖忽必烈,之后受命编订新历法

1277年

郭守敬向政府建议,组织一次全国范围的大规模的天文观测,史称“四海测验”

1279年

郭守敬奉旨进行“四海测验”,在南海的测量点就在今天中国的黄岩岛

1281年

新历法完成,元世祖按照“敬授民时”的古语,取名为《授时历》

1582年

意大利天文学家格里高利提出现行公历,与《授时历》的天文数据基本相同

下列有关中国古代科学研究的结论,最能符合上述材料的是( )

A.重视实践和实用

B.成就领先于西方

C.具有近代科技特征

D.成果得到有效推广

33.明代书画家董其昌提出“以境之奇怪论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水决不如画”的观点。他强调画家创作要追求( )

A.布局构图的精妙

B.畅神写意的原则

C.社会教化的功能

D.绘画技法的创新

34.高劳在《东方杂志·农村之娱乐》卷十四中论述戏曲:“豆棚茅舍,邻里聚谈,父诫其子,兄勉其弟,多举戏曲上之言词事实,以为资料,与文人学子引证格言、历史无异。”从这段材料中得出戏曲的主要社会功能是

( )

A.休闲娱乐功能

B.社会教化功能

C.节庆祭祀功能

D.审美功能

35.利普斯(德)在《事物的起源》一书中写道:“中国人……造纸的知识随着阿拉伯人传入欧洲,……这就为‘知识普及’口号打开道路,标志着我们心目中所谓书籍的开端。”这段材料表明造纸术的西传

( )

A.改变了欧洲人的阅读方式

B.促成了近代欧洲科学兴起

C.促进了欧洲文化的发展

D.消除了人们对宗教的迷信

36.阅读下列材料,完成下列问题。(16分)

材料一

① (前551—前479)

② (前179—前104)

材料二 守旧而维新、复古而开明,这样一种两重性的立场使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去,一手指向未来,在正在消失的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”,以及虽然于变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又捧上了独尊地位的原因。

——张岱年等《中国文化概论》其

(1)判断材料一中图①的历史人物是谁?(1分)主要贡献有哪些?(4分)

(2)材料一中图②历史人物对先秦儒学有哪些创新发展?(4分)

(3)赏识图②中人物的皇帝与秦始皇对待儒家的态度有何不同?(2分)其本质又有何共同点?(2分)

(4)阅读材料二,结合所学知识,概括指出儒家思想在汉代取得独尊地位的原因。(3分)

37.阅读下列材料:(14分)

材料一 桀纣之失天下,失其民也;失其民,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下也。

——《孟子·离娄上》

材料二 国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之;不知自省,又出怪异以警惧之;尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱,人君而欲止其乱也,自非大亡道之世者,天尽欲扶持而全安之。

——董仲舒《举贤良对策》

材料三 厚敛于民以养禽兽,而使民饥以死,则无异于驱兽以食人矣……盖侈用则伤财,伤财必至于害民。故爱民必先于节用。

——朱熹《四书章句集注》

材料四 ……盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。是故桀纣之亡,乃所以为治也,秦政、蒙古之兴,乃所以为乱也。……为臣者轻视斯民之水火。即能辅君而兴,从君而亡,其于臣道固未尝不背也。

——黄宗羲《明夷待访录》

请回答:

(1)材料一认为天下得失的关键因素是什么?(1分)为此,孟子提出了怎样的政治主张?(1分)

(2)材料二揭示了董仲舒的什么主张和目的?(3分)这一时期儒学地位发生了什么变化?(2分)

(3)材料三中朱熹认为爱民的关键是什么?(1分)这一时期儒学的地位如何?(1分)

(4)据材料四,指出黄宗羲评价天下治乱的标准。(2分)为此他提出了什么主张?(2分)

(5)综合上述材料,指出不同阶段的儒学家治国理念的共同之处(1分)。

波峰中学2016学年度第一学期9月份月考调研考试

高二历史试题答题纸

36

37

波峰中学2016学年度第一学期9月份月考调研考试

高二历史试题

1答案 B

解析 本题考查学生的理解能力。根据材料可知其思想是顺其自然,放弃一切差别观念,进而获得精神上的自由,应是道家思想。

2.

答案 D

解析 “为仁由己”是说“为仁”靠的是自己的追求,并不是说人人都可以达到“仁”的境界。

3.

答案 B

解析 孟子:“是无父也,无父无君,是禽兽也。”大意是:眼中没有父母、君上的人(违反儒家礼仪道德的人),犹如畜生豺狼。司马迁:“使天下法若此,则尊卑无别也。”大意是:如果天下都按这些思想来做,那么就没有尊卑差异了。他们都在批判墨家的“兼爱”思想。

4.

答案 D

解析 本题考查学生阅读材料分析归纳问题的能力。从材料中“要在中央、圣人执要”可以看出,作者强调加强中央的权力。再结合人物“韩非”,可以得出D项正确。

5.

答案 A

解析 由材料中的“以德兼人者王”可看出,荀子强调君主治理好国家的上策是“以德服人”,故A项正确。材料讨论的是治国策略而非人性问题,B项错误;C、D两项都是孟子的思想主张。

6.

答案 D

解析 本题考查对“诸子百家”主张的掌握。道家追求自然和精神自由,所以D项不是庄子的做法。

7.

答案 A

解析 这三位思想家的主张都是希望稳定秩序,让人民安心生产,这是与当时战争频繁,社会动荡分不开的。故选A。

8.

答案 C

解析 本题考查董仲舒的思想。《春秋繁露》是董仲舒的著作,题干中认为皇帝治理国家需要与天意相符,如果与天意不符那么天下就会大乱,所以作为统治者,必须与天意相符,体现了董仲舒“天人感应”思想,对皇帝行为具有一定的约束作用。其余三项均与题干意思不符。

9.

答案 A

解析 本题考查学生对百家争鸣的理解。由“公元前6世纪至公元前3世纪是人类文明的‘轴心时代’,人类首次觉醒,理性思维所创造的精神文化决定着其后诸民族的文化走向”,得知这主要反映了春秋战国时期的百家争鸣。其它三项从时间上不符,所以

选A。

10.

答案 B

解析 根据材料中“仁义心”、“治国以仁”、“为天牧民,当以仁道”、“孝顺父母”、“至孝之行”等信息,可以了解到康僧会提倡“仁”、“礼”等思想,明显受到了儒家思想的影响。

11.

答案 D

解析 材料指出如果人君无道,天将出灾害以谴告之,这典型地体现了董仲舒的“天人感应”这一唯心主义思想,故A项正确;董仲舒借“天人感应”学说,劝“天子”施行仁政,这一点是对先秦儒学“仁”的思想的继承与发展,故B、C两项正确;董仲舒的思想本质上是为维护君主统治服务的,故D项错误,当选D项。

12.

答案 C

解析 解题的关键是对材料的理解。由材料中“地方”“诸侯”等关键词可知儒家思想的精神实质侧重于调整中央与地方的关系、防止地方权力过大。“仁者爱人”“克己复礼”强调的是个人与社会的关系,排除A项。“民贵君轻”强调的是君臣关系,排除B项。“人之性恶”强调的是用礼乐来规范人的行为,使人向善,排除D项。“罢黜百家,独尊儒术”强调“大一统”,与防止地方势力膨胀的精神实质一致,故选C项。

13.

【答案】 C

【解析】 根据材料和所学知识可知,孔子所说的礼,是周礼,恢复到西周的等级秩序当中去,故选C。A、B项是秦朝以后出现的;D项与材料无关。

14.

【答案】 C

【解析】 解答本题的关键是明确图中人物是孔子。③是孔子的“克己复礼”的思想,体现了孔子思想落后的一面,与“思想精华”不符,故排除③,而①②④是孔子思想的精华部分。故应选C。

15.【答案】 B

【解析】 此题考查的是对百家争鸣思想解放潮流的理解。根据题干提供的信息“世异则事异”和所学史实可知体现的是一种变革思想,属于法家。所以此题正确选项是B。

16.

解析 “天之任德不任刑”表明董仲舒主张以德治国而少用刑罚。

答案 A

17.

解析 题中的材料实际上是“罢黜百家,独尊儒术”,主张以思想的统一巩固政治的统一,迎合了统治者的意愿,故选D项。

答案 D

18.

答案 B

解析 从题干材料提供的情境分析,这里的“良知”指怕脱光衣服受到羞恶,选B。

19.

答案 B

解析 本题考查宋明理学。材料意思是:你对某事物或道理是否知道的深切是可以从行为中看出的,而行为的正确精准与否也反过来影响到对事物的理解。反映的是王守仁“知行合一”说。

20.

答案 C

解析 本题考查学生对明末清初之际民主思想产生的历史背景的理解。根据题干提供的信息和所学史实可知,中国明末清初之际民主思想产生的历史背景并不是受到新航路开辟后的西学东渐的影响,第一,西学东渐传过来的主要是科技文化,第二,明清之际思想产生的主要因素在于中国社会内部经济的变化:商品经济的发展和资本主义萌芽的出现。所以正确选项是C。

21.

答案 B

22.

答案 B

解析 本题考查王阳明(守仁)的心学及儒家思想。题干中“不敢以为是也”,是不赞同孔子的观点而非否定孔子及儒家思想,儒学发展到明代主要表现为王阳明(守仁)的心学,故王阳明(守仁)不可能否定孔子及儒家思想的地位,排除③,答案选B项。

23.

答案 D

解析 顾炎武认为“亡国”就是改朝换代,“亡天下”是指整个民族国家沦亡。维护一个王朝的政权是统治者的事情,而保卫整个国家民族,天下所有人都有责任。这就否定了传统的“忠君爱国”思想,答案为D。

24.

【答案】 C

【解析】 关键信息是:“道是世间万物之源”,而理学家提出“理”是万物的本源,故选C项。

25

【答案】 D

【解析】 根据所学史实,思想是为政治服务的,理学可以维护统治,稳定社会秩序,故本题正确答案是D。

26.

【答案】 B

【解析】 由材料信息可知,“某人”认为“克己复礼”就是战胜自己的私欲,复归天理的本源。这是程朱理学思想。程朱理学指出人性本来与天理一致,具有礼、义、仁、智的美德,但被后天的欲望所蒙蔽,所以强调“存天理,灭人欲”,故选择B。A不正确,材料强调的是天理与人的本性、私欲的关系,而A则是天理与人伦的关系;C、D属于陆王心学的思想,认为“良知”是人心中的天理,故排除。

27.

【答案】 A

【解析】 本题主要考查学生灵活运用所学知识的能力。王阳明主张“致良知”,提出“人人都有良知,愚

【答案】 D

29.

[答案]C

[解析]材料描述的是火药造成的影响,因此此题考查的是火药被运用于军事的时间。

30.

[答案]C

[解析]由题干信息可知“一舟人命所系也”所指的物件是指南针。材料说明的是指南针在航海领域中的应用,这一发明促进了远洋航行,使欧洲迎来了地理大发现的时代。

31.

[答案]B

[解析]从题干材料的表述“……而不是……”来看,作者旨在说明三大发明未能推进中国社会发生根本性的变革。故选B项。

32.

[答案]A

[解析]根据表格中的“历法”“敬授民时”等信息可知中国古代科技重视实践和实用

33.

[答案]B

[解析]董其昌指明了心性修炼与自然景色的丰富性以及相互增补的必然性,体现了畅神写意的绘画原则。

34

答案 B

35.

答案 C

解析 本题考查学生阅读分析材料的能力。造纸术的西传促进欧洲书写材料的伟大革命,以廉价的纸张取代了欧洲长期使用的羊皮和小牛皮,促进了欧洲文化的发展,故选C。

36.

解析 根据材料一中图片提示可判断两图人物分别为孔子和董仲舒,依据所学知识概括他们的贡献和创新发展。第(3)问联系汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”和秦始皇“焚书坑儒”的史实,可说明他们对儒学态度的区别;注意用阶级分析的方法分析两者的共同点。第(4)问要注意从时代需要、统治需要及董仲舒新儒学的特点等多角度进行说明。

答案 (1)人物:孔子。贡献:思想上,提出“仁”的思想,主张“以德治民”;教育上,首创私人讲学,提出“有教无类”的思想;文化上,编辑整理“六经”,成为我国传统文化的瑰宝。

(2)创新发展:糅合道家、法家和阴阳五行家的思想;提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张;提出“君权神授”“天人感应”“天人合一”等学说;提出“三纲五常”作为人们的道德标准。

(3)不同点:秦始皇“焚书坑儒”,压制儒家思想;汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,弘扬儒家学说。相同点:都属于文化专制政策,目的是维护封建专制主义中央集权制度。

(4)原因:儒家思想的两重性,易于被社会各阶层接受;董仲舒对儒家学说的改造和发展;西汉加强中央集权的需要;汉武帝的重视和接纳。

37.阅读下列材料:

答案 (1)因素:民心。主张:仁政。

(2)主张:天人感应。(或天人合一)

目的:神化君权;警戒、限制君权,巩固统治。

变化:成为封建正统思想;逐渐成为中国传统文化的主流思想。

(3)关键:薄敛节俭。

地位:南宋以后,逐渐成为长期占统治地位的官方哲学。

(4)标准:百姓的忧乐。

主张:天下为主,君为客。

影响:批判继承儒家思想,使儒家思想焕发新的生机。

(5)相同点:以民为本(或关注民生)。

同课章节目录