如梦令 课件

图片预览

文档简介

课件23张PPT。如梦令·昨夜雨疏风骤 李清照一.作者简介 李清照(1084—1155),号易安居士,厉城人(今山东济南人)。 清照幼承家学,早有才名,十八岁嫁给赵明诚。她能写散文、骈文、诗词,并能作画、考证金石。一生分南渡前后两个时期,早期多写闺房生活,清丽婉约,似受花间影响;中年以后,因国破家亡,词中多寄身世之感、故国之思,且工于造句,富于意境,“以寻常语度入音律”。有词集:《漱玉集》。

李清照(1084—1155?),

南宋著名女词人,号易安居士。

宋词有“婉约”、“豪放”两大派,她是

“婉约派”的代表人物之一。李清照的

父亲李格非,丈夫赵明诚都是当时

的学者。她早年过着平静、优越的

生活,诗词多表现欢娱清丽婉约。

金兵南下,北宋灭亡,她饱受流亡

之苦,诗词中多寄身世之感、故国

之思多表现哀伤。她的作品被后人

编辑成《李清照集》和《漱玉词》。

“漱玉”二字反映李清照作品的风格:

口吐珠玑,如清泉翠玉,剔透玲珑,

晶莹秀丽。李清照翻译: 昨儿夜里下起稀疏雨水,但吹着阵阵强风,乘着酒醉酣睡,一觉醒来仍解消不了残剩的酒意。惺忪之际问着来卷帘的侍女,却回道:海棠花还是照旧如常。你知道吗?你知道吗?应该是绿叶肥嫩、红花憔悴呀。 简评: 这首小词委婉地表达了作者怜花惜花的心情,也流露了内心的苦闷。词中着意人物心理情绪的刻画。以景衬情,委曲精工。轻灵新巧而又凄婉含蓄。极尽传神之妙。 女主人公为什么不自己去看看,却问卷帘人?“试问”的“试”字反映了作者的什么心理? 明确:女主人公昨夜就已知道,经过风雨之后,今朝的海棠定是落红满径了。之所以试问,不是真有疑问,而是自己不忍亲见落花的悲惨,一个“试”字,将这种复杂的心理委婉地传达出来。贴切入微,曲折有致。 “知否、知否?应是绿肥红瘦”,“绿肥红瘦”,形容绿叶繁茂、红花萎谢的情景。“应是”也包含着女主公复杂的心理,你能替她就出来吗? 明确:你哪里懂得,娇嫩的海棠花怎么能经得起狂风骤雨呀。表明词人对窗外景象的推测与判断,暗含着“必然是”和“不得不是”之意。含有不尽的无可奈何的惜花情在,可谓语浅意深。 “绿肥红瘦”历来为人称道,说说好在哪些方面? 三.艺术特色1.这首小令写法别致。曲折委婉,意境层层叠进,虽只六句,却几度转承,时时宕开一笔;

2.通过主人公与“卷帘人”的对话来展开全文。这种写法,真实可感,画面感强;行文上显得紧凑而有内容;

3.成功地运用代指手法。以“绿”“红”代指叶和花,以“肥”“瘦”代指多少,语言凝练,生动鲜活 。

四.炼字1.试:一个“试”字,写出了人物心中的担忧,她不愿意春天就这么快的过去。“试”字将不忍问却又忍不住想知道的矛盾心理刻画得淋漓尽致;

2.却:“却”字同时写出了主人公原有的心思和听到回答后的意外之情,还隐隐道出了“卷帘人”不了解主人公的心思和回答时的漫不经心,两者之间形成了一个微妙的对比,主人公的细腻委婉与“卷帘人”粗疏淡漠之间形成了鲜明的对比;

3.绿肥红瘦:“绿”字代指绿叶,“红”代指花朵,“肥”暗含“多”意,“瘦”暗含“少”意,营造出了一个全新的意境。而更深一层,绿肥红瘦微妙地道出了感伤的情怀:爱花惜春,伤感红颜易老,惜别怀人的烦闷,就于这灵动的句段中流露出来。不需直言,不假雕饰,却更令人心动。

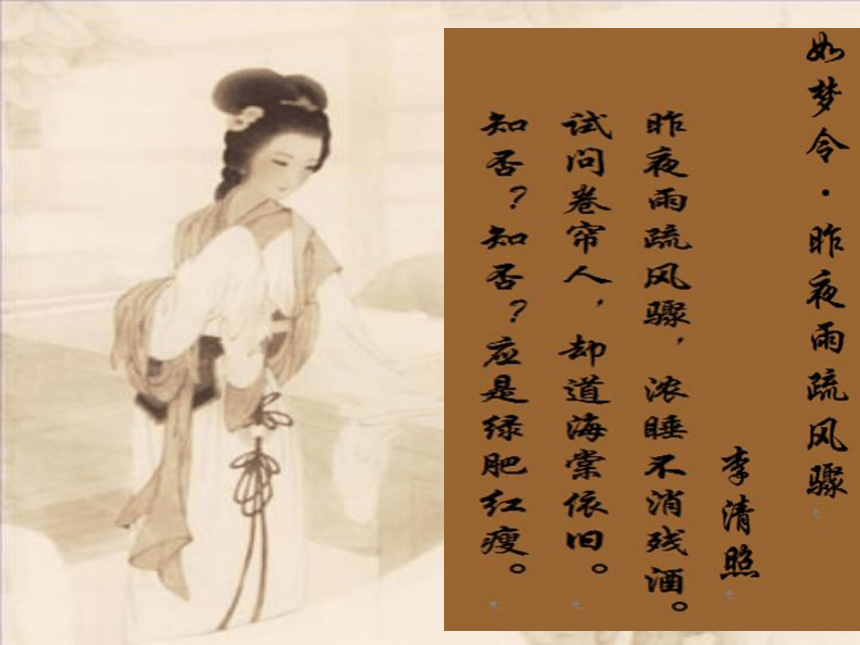

如梦令

昨夜雨疏风骤,

浓手不消残酒。

试问卷帘人,

却道海棠依旧。

知否?知否?

应是绿肥红瘦。1.“试问卷帘人”一句中谁在问?问什么?卷帘人如何回答的?

2.你能从“绿肥红瘦”一句中体会出词人对枯萎消瘦的海棠花抱有什么样的感情?

3.请你给我们描述词中所表现的情景。

4.请你用一个字概括这首词所表达的思想感情。练习:如梦令

李清照

常记/溪亭/日暮,

沉醉/不知/归路。

兴尽/晚/回舟,

误入/藕花/深处。

争渡,争渡,

惊起/一滩/鸥鹭。

【译文】 经常记起在溪边的亭子游玩直到太阳落山的时候,喝得大醉不知道回来的路。游兴满足了,天黑往回划船,错误地划进了荷花深处。快速地划,快速地划,惊动满滩的水鸟,都飞起来了。(1)这首词记叙了一件什么事?

(2)词人写作的是当天的事吗?

(3)这件事发生在什么季节?

(4)词人是一个人去的吗?

(5)为什么会误入?

(6)为什么词人会常想起这件事呢?词人的一次郊游 不是,“常记” 夏天,“藕花深处” 不是,“争渡”“沉醉”有趣,值得回味 常

记地点:溪亭时间:日暮事件:醉归情节:沉醉 回舟 误入 惊起

景致:彩亭 碧水 红荷 银鸥 白鹭 晚霞诗情画意 热爱生活,热爱自然,热爱美好事物的情操。词人回忆了一次愉快的郊游情景,因醉在归途中误入藕花丛中,把栖息的水鸟都吓飞了。表现了作者早期生活的情趣和心境。 晋朝的王徽之,是大书法家王羲之的儿子。在一个雪夜,他从山阴家中出发,泛舟剡(shàn)溪,为的是忽然兴至,要去访问一个朋友戴安道。等到了戴家门口,他并没有走进去,就吩咐回舟而归了。有人训他为什么这样,他说:“乘兴而来,兴尽而返,我又何必见安道呢?” 李清照和王徽之正是有同样的洒落情怀。既然兴尽即返,不问归路,自然难免有驾船驶入荷花浓密之处的失误。“兴尽”是用“兴尽而返”的典故:谢谢观赏!

李清照(1084—1155?),

南宋著名女词人,号易安居士。

宋词有“婉约”、“豪放”两大派,她是

“婉约派”的代表人物之一。李清照的

父亲李格非,丈夫赵明诚都是当时

的学者。她早年过着平静、优越的

生活,诗词多表现欢娱清丽婉约。

金兵南下,北宋灭亡,她饱受流亡

之苦,诗词中多寄身世之感、故国

之思多表现哀伤。她的作品被后人

编辑成《李清照集》和《漱玉词》。

“漱玉”二字反映李清照作品的风格:

口吐珠玑,如清泉翠玉,剔透玲珑,

晶莹秀丽。李清照翻译: 昨儿夜里下起稀疏雨水,但吹着阵阵强风,乘着酒醉酣睡,一觉醒来仍解消不了残剩的酒意。惺忪之际问着来卷帘的侍女,却回道:海棠花还是照旧如常。你知道吗?你知道吗?应该是绿叶肥嫩、红花憔悴呀。 简评: 这首小词委婉地表达了作者怜花惜花的心情,也流露了内心的苦闷。词中着意人物心理情绪的刻画。以景衬情,委曲精工。轻灵新巧而又凄婉含蓄。极尽传神之妙。 女主人公为什么不自己去看看,却问卷帘人?“试问”的“试”字反映了作者的什么心理? 明确:女主人公昨夜就已知道,经过风雨之后,今朝的海棠定是落红满径了。之所以试问,不是真有疑问,而是自己不忍亲见落花的悲惨,一个“试”字,将这种复杂的心理委婉地传达出来。贴切入微,曲折有致。 “知否、知否?应是绿肥红瘦”,“绿肥红瘦”,形容绿叶繁茂、红花萎谢的情景。“应是”也包含着女主公复杂的心理,你能替她就出来吗? 明确:你哪里懂得,娇嫩的海棠花怎么能经得起狂风骤雨呀。表明词人对窗外景象的推测与判断,暗含着“必然是”和“不得不是”之意。含有不尽的无可奈何的惜花情在,可谓语浅意深。 “绿肥红瘦”历来为人称道,说说好在哪些方面? 三.艺术特色1.这首小令写法别致。曲折委婉,意境层层叠进,虽只六句,却几度转承,时时宕开一笔;

2.通过主人公与“卷帘人”的对话来展开全文。这种写法,真实可感,画面感强;行文上显得紧凑而有内容;

3.成功地运用代指手法。以“绿”“红”代指叶和花,以“肥”“瘦”代指多少,语言凝练,生动鲜活 。

四.炼字1.试:一个“试”字,写出了人物心中的担忧,她不愿意春天就这么快的过去。“试”字将不忍问却又忍不住想知道的矛盾心理刻画得淋漓尽致;

2.却:“却”字同时写出了主人公原有的心思和听到回答后的意外之情,还隐隐道出了“卷帘人”不了解主人公的心思和回答时的漫不经心,两者之间形成了一个微妙的对比,主人公的细腻委婉与“卷帘人”粗疏淡漠之间形成了鲜明的对比;

3.绿肥红瘦:“绿”字代指绿叶,“红”代指花朵,“肥”暗含“多”意,“瘦”暗含“少”意,营造出了一个全新的意境。而更深一层,绿肥红瘦微妙地道出了感伤的情怀:爱花惜春,伤感红颜易老,惜别怀人的烦闷,就于这灵动的句段中流露出来。不需直言,不假雕饰,却更令人心动。

如梦令

昨夜雨疏风骤,

浓手不消残酒。

试问卷帘人,

却道海棠依旧。

知否?知否?

应是绿肥红瘦。1.“试问卷帘人”一句中谁在问?问什么?卷帘人如何回答的?

2.你能从“绿肥红瘦”一句中体会出词人对枯萎消瘦的海棠花抱有什么样的感情?

3.请你给我们描述词中所表现的情景。

4.请你用一个字概括这首词所表达的思想感情。练习:如梦令

李清照

常记/溪亭/日暮,

沉醉/不知/归路。

兴尽/晚/回舟,

误入/藕花/深处。

争渡,争渡,

惊起/一滩/鸥鹭。

【译文】 经常记起在溪边的亭子游玩直到太阳落山的时候,喝得大醉不知道回来的路。游兴满足了,天黑往回划船,错误地划进了荷花深处。快速地划,快速地划,惊动满滩的水鸟,都飞起来了。(1)这首词记叙了一件什么事?

(2)词人写作的是当天的事吗?

(3)这件事发生在什么季节?

(4)词人是一个人去的吗?

(5)为什么会误入?

(6)为什么词人会常想起这件事呢?词人的一次郊游 不是,“常记” 夏天,“藕花深处” 不是,“争渡”“沉醉”有趣,值得回味 常

记地点:溪亭时间:日暮事件:醉归情节:沉醉 回舟 误入 惊起

景致:彩亭 碧水 红荷 银鸥 白鹭 晚霞诗情画意 热爱生活,热爱自然,热爱美好事物的情操。词人回忆了一次愉快的郊游情景,因醉在归途中误入藕花丛中,把栖息的水鸟都吓飞了。表现了作者早期生活的情趣和心境。 晋朝的王徽之,是大书法家王羲之的儿子。在一个雪夜,他从山阴家中出发,泛舟剡(shàn)溪,为的是忽然兴至,要去访问一个朋友戴安道。等到了戴家门口,他并没有走进去,就吩咐回舟而归了。有人训他为什么这样,他说:“乘兴而来,兴尽而返,我又何必见安道呢?” 李清照和王徽之正是有同样的洒落情怀。既然兴尽即返,不问归路,自然难免有驾船驶入荷花浓密之处的失误。“兴尽”是用“兴尽而返”的典故:谢谢观赏!

同课章节目录

- 第一单元 仰望苍穹

- 1 日出

- 2 织女星和牵牛星

- 比较·探究 云海

- 自主阅读 天上的街市

- 第二单元 生之机趣

- 3 日历

- 比较·探究

- 4 蚂蚁

- 自主阅读 蜘蛛

- 第三单元 临水骋怀

- 5 小石潭记

- 6 黄果树瀑布

- 比较·探究 绿

- 自主阅读 游记小品二篇

- 白洋潮

- 第四单元 读书妙悟

- 7 孔孟论学习

- 8 读书杂谈——七月十六日在广州知用中学讲

- 比较·探究 读书的三种姿势

- 自主阅读

- 第五单元 原野放歌

- 9 敕勒歌

- 10 草原散章(节选)

- 比较·探究 边塞诗歌三首

- 自主阅读 悟沙

- 第六单元 雨中情思

- 11 下雨天,真好

- 12 雷雨前

- 比较·探究

- 自主阅读 诗词四首

- 旧版资料

- 2 泰山日出

- 8 借书不还,天打雷劈

- 10 静默草原

- 西地平线上的落日

- 读书杂谈

- 夜雨诗意

- 黄生借书说

- 高原,我的中国色

- 小小的阳光

- 读书八得

- 从军行(其四)

- 如梦令

- 每天诞生一次

- 列宁格勒的树

- 辛劳的蚂蚁

- 猫的天堂

- 诗二首

- 钱塘江的夜潮

- 水之歌 水之思