北京市2017高考语文研究会2016年6月:2016年试题分析及2017备考方向 (共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 北京市2017高考语文研究会2016年6月:2016年试题分析及2017备考方向 (共47张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 913.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-09 11:18:11 | ||

图片预览

文档简介

课件47张PPT。2016年试题分析及备考方向试卷总体格局保持稳定。

更加侧重能力考查。

选材注重普适性。(课标乙卷作文)

少量试题的考查内容、设题形式可能会有微调。

合理调整选考题的难度匹配。

2016年试题预测成语题:回归?

语病:逻辑不当?歧义?

连贯:关注前后的逻辑联系

补写句子:从后面的句子推出内容

图文转换:图表(柱状图、饼状图、表格)转换? 流程图?

语用部分是试验田,往往会有新的题目出现。给自己一个命题的机会!

命题规范,导向明确,难易适度,有相当不错的区分度。它基本上延用了2014年、2015年的命题思想,继续沿着“稳中有变”的路子前行。2016年试题评价从选材上讲,更加注重优秀的传统文化,就连语言运用题(17题)都是关于“中华文化体验”的内容;不离经典,文言文选自《宋史》,诗歌是李白的作品,现代传记传主是陈忠实,所涉及的重要作品是《白鹿原》。

从知识点分布看,落实核心知识与核心能力的考查。阅读与鉴赏部分文本类型稳定,能力考查的倾向鲜明。论述类文本阅读依然侧重于对文中信息的筛选与综合,文言文阅读依然侧重于断句、文化常识的积累、内容理解和翻译,诗歌依然侧重于景与情,文学类文本阅读的小说侧重于小说旨意,实用类文本阅读考查人物传记,依然以筛选信息为主,辅之以内容探究。语言表达与交流部分依然侧重于连贯、得体。

小说题(3)题。本题是一个创新型试题,它考查小说中某些词语的作用。回答的时候需要从它本身所表述的内容、小说主旨、情节等方面去回答。这种题以前是没有出现过的。

现代人物传记(4)题。本题把探究与信息筛选结合在一起,是对阅读能力的综合考查。回答这样的题,无疑既要理解传记主旨,又要具体分析传记局部内容。与去年高考试题相比,以下数题相当“新”,今后的复习应提起注意。13题成语考查,本题彻底改变了以前的成语题样式。它考查六个成语,分成四组,要求选出成语运用全都正确的一组。这是过去成语试题的变式。

15题。本题考点语言连贯,具体内容则是虚词运用,以虚词为载体来考查逻辑关系。这种题型多年前出现过,如果再次出现,告诉我们,考查的形式是千变万化的,但其考查连贯的本质是不变的。

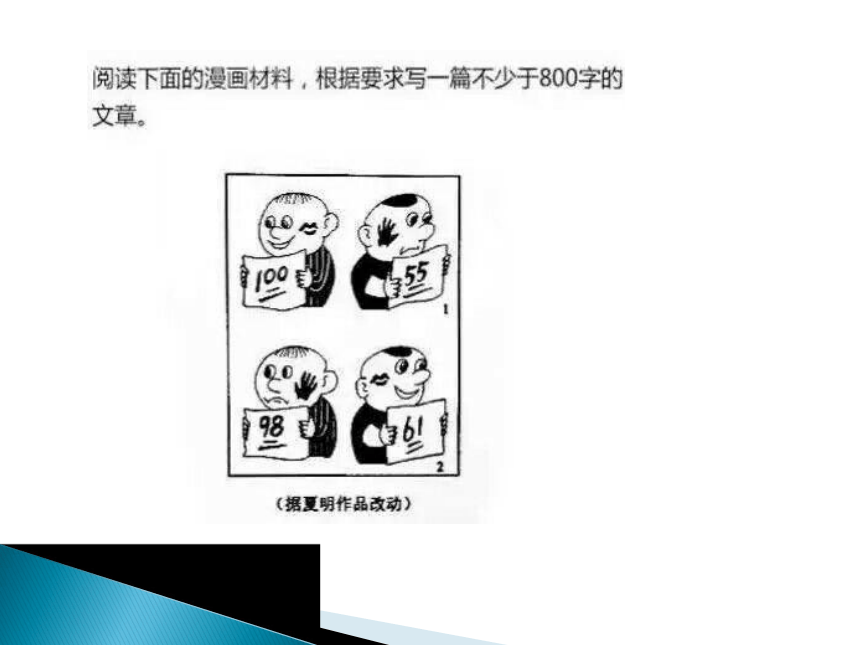

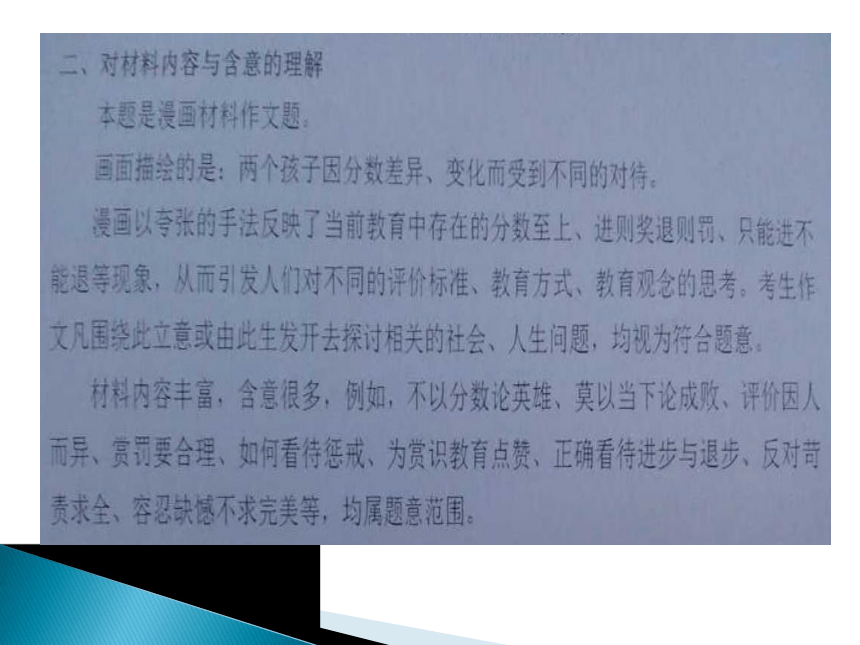

18题。作文题要求先阅读漫画,再结合漫画内容写作。它仍然属于前几年所用的材料作文,只不过是文字材料变成了漫画材料。这种作文题并不新颖,但较少见。

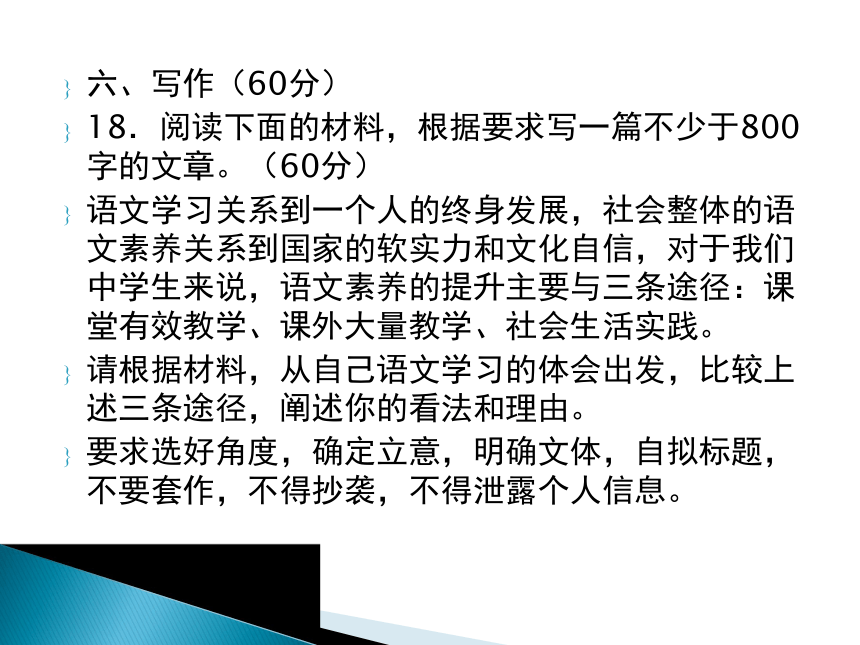

六、写作(60分)

18.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。(60分)

语文学习关系到一个人的终身发展,社会整体的语文素养关系到国家的软实力和文化自信,对于我们中学生来说,语文素养的提升主要与三条途径:课堂有效教学、课外大量教学、社会生活实践。

请根据材料,从自己语文学习的体会出发,比较上述三条途径,阐述你的看法和理由。

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息。

阅读量居高不下(万字,10页)

试卷难度基本平稳

选考文体不变,难度有差异

加大思维含量的考察

抽象思维,逻辑思维

课标卷(1)变化的只是形式,不变的是能力考查

成语辨析,框架图

(2)突出逻辑关系的考察

在连贯中考查虚词,在图文转换中考查关联度

(3)文本阅读中题型变化

自足文本,抓文本核心与内涵

(4)给足思维空间,便于思想前行

思想在路上!

如何对待变化一点:以德树人

四面:核心价值,依法治国,

传统文化,创新精神

核心价值观: 爱国?敬业?

“一点四面”主要的问题是读懂的问题!

《慧眼慧心读懂文 析人析文答对题》

——人物传记阅读抢分策略

阅读与鉴赏写了什么人

用了几件事

有什么精神

影响是什么

这些就是命题的关键内容

实用类文本的整体感知一、把握文本特点,强化几种意识。

一是文本意识。强化文本意识,就要求强化溯源意识,从而体现对阅读对象的充分尊重。

二是整体意识。确定传主、相关事件和有关评价。整体感知到位,方向就不会偏。

三是思路意识。也可以称为结构意识。分析事件之间的逻辑关系,弄清楚文章的内在结构。

四是品味意识。在读文中读己,在品文中品人。二、落实阅读过程,分人析事明理。

从表达方式的角度考虑,人物传记以叙事为主,在叙事中塑造人物形象,在叙事中表达情感倾向。阅读是吸纳的过程,而答题是释放的过程。对文本粗浅的阅读,不可能获得丰富而深层的信息。

一要读到:所传是何人——抓对象

二要读到:如何来撰写——抓事件

三要读到:品质怎么样——抓特点

三、梳理分析文句,挖掘关键信息。

在阅读的过程中要把能传达出观点、态度的语句找出来,精心梳理,深入分析,读出显性信息,更要挖掘隐性信息,从而读出文本的厚度与深度。梳理信息时既要关注肯定句,更要关注否定性的句子。

在阅读的过程中,还要关注语言单位。平时阅读时,学生们很少关注标点符号,对于语言单位“一句话”的认识不明确,不考虑句末点号的位置,导致对语句核心内容的把握不准确、不完整。

三、梳理分析文句,挖掘关键信息。

由于语法知识的缺失,不会分析复句中各分句之间的关系,尤其对于没有关联词的复句更是束手无策,使得感性认知代替了理性分析,忽视内容要点就不可避免了。在分析没有关联词的复句时,学生往往把没有因果联系的内容主观地强加上因果关系,使得解答的内容与题干要求不匹配。在阅读的过程中,遇到关系复杂的句群,要从内容入手分析分句之间的关系,确定重点内容;而不是先从外在形式的角度添加关联词,再做判断。

四、追求信息对称,力求答案对位。

面对考卷,文本阅读是重要的过程,结果是根据题干要求回答问题。笔者个人认为阅读过程应该大于回答问题过程,后者是末,前者为本。这是针对目前考生受答题功利性的影响而淡化或者简化阅读过程而言的。读得丰富才能答得饱满,读得深入才能答得合理。浅层次的阅读不会有全面而准确的解答,过程简化了必然会影响答题的层次。落实阅读过程,吸纳丰富而全面的信息,答对题就是顺带的事情了。题干的限制性。试卷上 信息的释放是有指向性的,俗话说“问什么答什么”,这是审题要完成的任务。2015年人物传记的第三小题,“作为带有学术性质的自传,本文有什么特点?”忽视“带有学术性质的自传”的限定性,回答文本的结构特点不能得分,用文本的语言质朴作为答案也不在得分范畴。其实,准确审题也是考查阅读理解能力的途径。解读题干时抓住句子的修饰性成分,就可以明确限定的范围。

信息区域的范围。从题干中的限定性要求出发,回溯到文本,确定有关信息的区域。考虑前后段的关系,分析上下句的联系,就可以避免机械划定范围。考查陈述主体或者句子的主语对圈定有效信息区域是很有帮助的。范围划定小了,有关答题的信息可能会遗漏;范围过大,过度解答耗时费力又不得分。基于对语段、语句内容的梳理与分析,圈定适当的信息区域,有助于提高答题的效率。

解答语言的达意度。在解答时,有的考生搬来文本中的原句作为答案,写了不少句子而得分不理想,是因为答案不能体现个人的理解能力,过度答题也体现了考生对信息的筛选处理不够。考生需要对文本中一些议论抒情性语句再加工,相同的信息合并表达,疑问句和否定句改为陈述句作答。没有完整的语句,要摘取关键词语组成简洁通顺的语句作答。答题的语句结构要完整,成分不能残缺;表意要清楚,不能含糊不清、模棱两可。语句结构要完整,确保语句没有语病,在答题中体现学科素养。

答题形式的规范性。答题时要正确使用标点符号,该用逗号用逗号,该用分号用分号,意思表达完整要用句号。这不仅体现标点符号使用的规范性,更能体现答题者思维的层次性与清晰度。答题语句的句式要简单,不适合用过多的修饰性成分,短句更能体现简洁;最好不使用复句作答。语句从形式上说,一般是先概括,后结合具体内容分析,有理有据的答案更能服人。

文字书写的工整度。汉语是我们的母语,语文考试不仅考查语文能力,汉字书写的水平也可以体现一个人的素养。在信息化时代,汉字键盘输入的方式制约了我们汉字书写水平的提升。高考答题是笔试,无形中就考查了汉字书写水平。虽然阅卷不会依据汉字的书写水平来评判,但是一定程度上会影响阅卷教师的心情。写一笔好字的要求短时间难以完成,但是书写工整、笔迹清晰却是稍加注意就能达到的。

实用类文本阅读

题干相对较长,关注审题的训练(限定性词语)

涉及领域不同,普通的人物,伟大的人格!

朱自清的骨气;黄德鸿的爱国与远见;

高思杰的敬业与大爱。

阅读是吸纳,写作时释放!

感受人物的魅力;分析文本思路与结构;

小说阅读人物:在事件中展现形象;

人物的社会意义。

事件:起因,经过,结果;

开头与结尾的距离。

环境:社会环境与自然环境;

小说的三要素

命题关注核心:人物、情节与环境(主题)

立足读懂命题:人物前后的变化;情节的发展趋势

四次试题互补:有延续有创新,真探究

平凡人物的闪光,小人物的悲哀

小说阅读答题1、尽量不要引用原文;

2、透过具体看抽象意义;情感与手法

读懂:整句分析合理,表达前言搭后语。

情感:丰富、复杂、变化

手法:从大处着手,形成稳定的思维方式。

直抒胸臆:

间接抒情:借景/物/事/古/典故抒怀

表现手法与表达技巧古代诗歌阅读选材以宋词为主,题材不同;

情感丰富,或复杂或有变化;

以练习促内容理解;

围绕感情与手法设置试题,大处着手;

弱点重复练,答题点不重复;

要求简析,关照答题语言表达的关联度、顺畅度。

提示:关注比较阅读。如果是绝句,可能是两首诗的比较阅读;也可能是课外诗歌与课内诗歌的对比分析。临江仙[注]

陈与义

高咏楚词酬午日,天涯节序匆匆。榴花不似舞裙红。无人知此意,歌罢满帘风。

万事一身伤老矣,戎葵凝笑墙东。酒杯深浅去年同。试浇桥下水,今夕到湘中。

[注]此词是陈与义在建炎三年(1129)端午节凭吊屈原所作,这一年,他流寓湖南、湖北一带。

8. 词的上阕,作者是怎样抒发情感的?请简要分析。

9. 与苏轼的“一樽还酹江月”相比,本词中词人“试浇桥下 水”用意有何不同?请结合下阕分析。8 ①直接抒情:“无人知此意”,直接表达无人理解的凄凉;“天涯”二字深表飘泊之苦,“节序匆匆”,表达了时光流逝,自己却报国无门的无奈。(2分)

②间接抒情:

借事抒情:适逢端午,诗人高歌楚辞来表达对屈原的凭吊和自己的爱国情怀;(2分)

借景(物)抒情:榴花不似舞裙红,表达如今的失意与痛苦;“满帘风”显出作者无人理解的痛苦悲凉之情。(2分)

(共6分,意思对即可。)9不同: ①表达出词人对屈原的凭吊与敬仰;

②表达真挚强烈的爱国情感;

③身世漂泊的感慨。

(答出一点得1分,读出两点给3分,答出三点给5分。意思对即可。)

诗歌鉴赏怀古诗:怀古人,怀古迹

咏怀古迹:昔盛今衰,物是人非

怀古人:与古人有相同的志趣或者遭际:

对古人的崇敬与凭吊;

感叹不如古人(功劳、仕途等):

卜算子慢 柳永

江枫渐老,汀蕙半凋,满目败红衰翠。楚客登临,正是暮秋天气。引疏砧、断续残阳里。对晚景、伤怀念远,新愁旧恨相继。

脉脉人千里。念两处风情,万重烟水。雨歇天高,望断翠峰十二。尽无言、谁会凭高意?纵写得、离肠万种,奈归云谁寄?

8.上阙“对晚景、伤怀念远,新愁旧恨相继”几句,在整首词中有什么作用?请简要分析。(5分)

9.这首词表达了作者丰富的思想感情,请结合诗句简要分析。(6分)8.上阙“对晚景、伤怀念远,新愁旧恨相继”几句,在整首词中有什么作用?请简要分析。(5分)

8 ①承上启下(1分)。“晚景”总括了上文的所见所闻,(1分)“伤怀念远,新愁旧恨相继”由上阕的写景过渡为下阕的抒情(1分)

②“伤怀念远”,直接表达作者对远方之人的思念之情。(2分)

(共5分,意思对即可。) 古代诗歌阅读9.这首词表达了作者丰富的思想感情,请结合诗句简要分析。(6分)

9 ①漂泊异乡的伤感。“楚客登临”点明自己漂泊在外的身份,正值暮秋,无限伤感。

②对远人的思念。“伤怀念远”“脉脉人千里”直接抒发了对远人的思念。

③无法传递消息的无奈。纵然将离肠万种尽情表达出来,但无人传递书信,也是枉然。

(每点2分,共6分,意思对即可。)1.在标题上找意图。

2.在抒情上品情感。

3.在意象上析内涵。

4.在注释上找信息。

5.在题干上摘要点。

诗歌写了什么——理解文本内容。

是怎么样写的——认知表现手法。

为什么这么写——评价作者用意。 诗歌鉴赏中考生存在的最大问题是读不懂,因而答案常常南辕北辙,在二轮复习中还是要必须首先立足于文本解读。古代诗歌阅读 文本解读策略鉴赏诗词的形象:包括人物形象、事物形象和

景物形象。

鉴赏诗歌的语言:包括炼字和诗歌的语言风格。

鉴赏表达技巧:包括修辞手法、表达方式、表现

手法和结构手法。

评价诗歌的内容思想和作者的观点态度。 浓缩一轮知识网络信息筛选与对照升级为信息的综合

设错类型淡化,着重理解的准确度

偏向社会科学,经济、历史、文化、考古兼顾。阅读不设太大难度,整体感知先行,再有细部分析。

主要考查 以理解为基础的信息综合!社科类阅读选项设置都是在信息筛选与综合的层面上做文章。

引导学生在读懂上下功夫,在梳理信息与综合(归纳)上做文章。

练一练,悟一悟,讲一讲!

选题很关键!没有歧义的,尽量不争论!

信息等值转述2015年全国课标I卷第1题

【原文】政府贷借主要表现为赈贷的形式,在紧急情况下通过贷给百姓粮食或种子的方式,帮助他们度过困境。私人借贷多为高利贷,它可以解决社会分化和“钱荒”带来的平民百姓资金严重不足的问题,满足特殊支付和燃眉之急的需要。

【B项】宋代的政府借贷基本上是赈济性借贷,主要目的是帮助百姓度过困境,因此与私人借贷相比,政府借贷的利率要低得多。

信息压缩转述2013年全国课标II卷第1题

【原文】(论据一)20世纪后期,陕西凤雏村出土了刻有“凤”字的甲骨四片,这些 “凤”字的形体大致相同,均为头上带有象征神权或王权的抽象化了的毛角的短尾鸟。

(论据二)东汉许慎《说文解字》云:“鸑鷟,凤属,神鸟也。……江中有鸑鷟,似凫而大,赤目。”(结论)据此,古代传说中鸣于岐山、兆示周王朝兴起的神鸟凤凰,其原型应该是一种形象普通、类似水鸭的短尾水鸟。

【C项】 综合甲骨文和上古文献记载看,凤的原型是一种类似水鸭的普通短尾水鸟。

信息阐释转述 2015年全国课标II卷第3题

【原文】从某种意义上说,理解就是误读,创造也是误读,不要希望所有的接受者都持同样的理解,也不要希望所有的理解都与艺术家的本旨一致。那样并不意味着艺术作品的成功。

【B项】理解就是误读,创造也是误读,理解距离艺术作品的本义越远,就越是具有创造性,正如《西厢记》之于

《莺莺传》、《金瓶梅》之于《水浒传》。

更加侧重能力考查。

选材注重普适性。(课标乙卷作文)

少量试题的考查内容、设题形式可能会有微调。

合理调整选考题的难度匹配。

2016年试题预测成语题:回归?

语病:逻辑不当?歧义?

连贯:关注前后的逻辑联系

补写句子:从后面的句子推出内容

图文转换:图表(柱状图、饼状图、表格)转换? 流程图?

语用部分是试验田,往往会有新的题目出现。给自己一个命题的机会!

命题规范,导向明确,难易适度,有相当不错的区分度。它基本上延用了2014年、2015年的命题思想,继续沿着“稳中有变”的路子前行。2016年试题评价从选材上讲,更加注重优秀的传统文化,就连语言运用题(17题)都是关于“中华文化体验”的内容;不离经典,文言文选自《宋史》,诗歌是李白的作品,现代传记传主是陈忠实,所涉及的重要作品是《白鹿原》。

从知识点分布看,落实核心知识与核心能力的考查。阅读与鉴赏部分文本类型稳定,能力考查的倾向鲜明。论述类文本阅读依然侧重于对文中信息的筛选与综合,文言文阅读依然侧重于断句、文化常识的积累、内容理解和翻译,诗歌依然侧重于景与情,文学类文本阅读的小说侧重于小说旨意,实用类文本阅读考查人物传记,依然以筛选信息为主,辅之以内容探究。语言表达与交流部分依然侧重于连贯、得体。

小说题(3)题。本题是一个创新型试题,它考查小说中某些词语的作用。回答的时候需要从它本身所表述的内容、小说主旨、情节等方面去回答。这种题以前是没有出现过的。

现代人物传记(4)题。本题把探究与信息筛选结合在一起,是对阅读能力的综合考查。回答这样的题,无疑既要理解传记主旨,又要具体分析传记局部内容。与去年高考试题相比,以下数题相当“新”,今后的复习应提起注意。13题成语考查,本题彻底改变了以前的成语题样式。它考查六个成语,分成四组,要求选出成语运用全都正确的一组。这是过去成语试题的变式。

15题。本题考点语言连贯,具体内容则是虚词运用,以虚词为载体来考查逻辑关系。这种题型多年前出现过,如果再次出现,告诉我们,考查的形式是千变万化的,但其考查连贯的本质是不变的。

18题。作文题要求先阅读漫画,再结合漫画内容写作。它仍然属于前几年所用的材料作文,只不过是文字材料变成了漫画材料。这种作文题并不新颖,但较少见。

六、写作(60分)

18.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。(60分)

语文学习关系到一个人的终身发展,社会整体的语文素养关系到国家的软实力和文化自信,对于我们中学生来说,语文素养的提升主要与三条途径:课堂有效教学、课外大量教学、社会生活实践。

请根据材料,从自己语文学习的体会出发,比较上述三条途径,阐述你的看法和理由。

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息。

阅读量居高不下(万字,10页)

试卷难度基本平稳

选考文体不变,难度有差异

加大思维含量的考察

抽象思维,逻辑思维

课标卷(1)变化的只是形式,不变的是能力考查

成语辨析,框架图

(2)突出逻辑关系的考察

在连贯中考查虚词,在图文转换中考查关联度

(3)文本阅读中题型变化

自足文本,抓文本核心与内涵

(4)给足思维空间,便于思想前行

思想在路上!

如何对待变化一点:以德树人

四面:核心价值,依法治国,

传统文化,创新精神

核心价值观: 爱国?敬业?

“一点四面”主要的问题是读懂的问题!

《慧眼慧心读懂文 析人析文答对题》

——人物传记阅读抢分策略

阅读与鉴赏写了什么人

用了几件事

有什么精神

影响是什么

这些就是命题的关键内容

实用类文本的整体感知一、把握文本特点,强化几种意识。

一是文本意识。强化文本意识,就要求强化溯源意识,从而体现对阅读对象的充分尊重。

二是整体意识。确定传主、相关事件和有关评价。整体感知到位,方向就不会偏。

三是思路意识。也可以称为结构意识。分析事件之间的逻辑关系,弄清楚文章的内在结构。

四是品味意识。在读文中读己,在品文中品人。二、落实阅读过程,分人析事明理。

从表达方式的角度考虑,人物传记以叙事为主,在叙事中塑造人物形象,在叙事中表达情感倾向。阅读是吸纳的过程,而答题是释放的过程。对文本粗浅的阅读,不可能获得丰富而深层的信息。

一要读到:所传是何人——抓对象

二要读到:如何来撰写——抓事件

三要读到:品质怎么样——抓特点

三、梳理分析文句,挖掘关键信息。

在阅读的过程中要把能传达出观点、态度的语句找出来,精心梳理,深入分析,读出显性信息,更要挖掘隐性信息,从而读出文本的厚度与深度。梳理信息时既要关注肯定句,更要关注否定性的句子。

在阅读的过程中,还要关注语言单位。平时阅读时,学生们很少关注标点符号,对于语言单位“一句话”的认识不明确,不考虑句末点号的位置,导致对语句核心内容的把握不准确、不完整。

三、梳理分析文句,挖掘关键信息。

由于语法知识的缺失,不会分析复句中各分句之间的关系,尤其对于没有关联词的复句更是束手无策,使得感性认知代替了理性分析,忽视内容要点就不可避免了。在分析没有关联词的复句时,学生往往把没有因果联系的内容主观地强加上因果关系,使得解答的内容与题干要求不匹配。在阅读的过程中,遇到关系复杂的句群,要从内容入手分析分句之间的关系,确定重点内容;而不是先从外在形式的角度添加关联词,再做判断。

四、追求信息对称,力求答案对位。

面对考卷,文本阅读是重要的过程,结果是根据题干要求回答问题。笔者个人认为阅读过程应该大于回答问题过程,后者是末,前者为本。这是针对目前考生受答题功利性的影响而淡化或者简化阅读过程而言的。读得丰富才能答得饱满,读得深入才能答得合理。浅层次的阅读不会有全面而准确的解答,过程简化了必然会影响答题的层次。落实阅读过程,吸纳丰富而全面的信息,答对题就是顺带的事情了。题干的限制性。试卷上 信息的释放是有指向性的,俗话说“问什么答什么”,这是审题要完成的任务。2015年人物传记的第三小题,“作为带有学术性质的自传,本文有什么特点?”忽视“带有学术性质的自传”的限定性,回答文本的结构特点不能得分,用文本的语言质朴作为答案也不在得分范畴。其实,准确审题也是考查阅读理解能力的途径。解读题干时抓住句子的修饰性成分,就可以明确限定的范围。

信息区域的范围。从题干中的限定性要求出发,回溯到文本,确定有关信息的区域。考虑前后段的关系,分析上下句的联系,就可以避免机械划定范围。考查陈述主体或者句子的主语对圈定有效信息区域是很有帮助的。范围划定小了,有关答题的信息可能会遗漏;范围过大,过度解答耗时费力又不得分。基于对语段、语句内容的梳理与分析,圈定适当的信息区域,有助于提高答题的效率。

解答语言的达意度。在解答时,有的考生搬来文本中的原句作为答案,写了不少句子而得分不理想,是因为答案不能体现个人的理解能力,过度答题也体现了考生对信息的筛选处理不够。考生需要对文本中一些议论抒情性语句再加工,相同的信息合并表达,疑问句和否定句改为陈述句作答。没有完整的语句,要摘取关键词语组成简洁通顺的语句作答。答题的语句结构要完整,成分不能残缺;表意要清楚,不能含糊不清、模棱两可。语句结构要完整,确保语句没有语病,在答题中体现学科素养。

答题形式的规范性。答题时要正确使用标点符号,该用逗号用逗号,该用分号用分号,意思表达完整要用句号。这不仅体现标点符号使用的规范性,更能体现答题者思维的层次性与清晰度。答题语句的句式要简单,不适合用过多的修饰性成分,短句更能体现简洁;最好不使用复句作答。语句从形式上说,一般是先概括,后结合具体内容分析,有理有据的答案更能服人。

文字书写的工整度。汉语是我们的母语,语文考试不仅考查语文能力,汉字书写的水平也可以体现一个人的素养。在信息化时代,汉字键盘输入的方式制约了我们汉字书写水平的提升。高考答题是笔试,无形中就考查了汉字书写水平。虽然阅卷不会依据汉字的书写水平来评判,但是一定程度上会影响阅卷教师的心情。写一笔好字的要求短时间难以完成,但是书写工整、笔迹清晰却是稍加注意就能达到的。

实用类文本阅读

题干相对较长,关注审题的训练(限定性词语)

涉及领域不同,普通的人物,伟大的人格!

朱自清的骨气;黄德鸿的爱国与远见;

高思杰的敬业与大爱。

阅读是吸纳,写作时释放!

感受人物的魅力;分析文本思路与结构;

小说阅读人物:在事件中展现形象;

人物的社会意义。

事件:起因,经过,结果;

开头与结尾的距离。

环境:社会环境与自然环境;

小说的三要素

命题关注核心:人物、情节与环境(主题)

立足读懂命题:人物前后的变化;情节的发展趋势

四次试题互补:有延续有创新,真探究

平凡人物的闪光,小人物的悲哀

小说阅读答题1、尽量不要引用原文;

2、透过具体看抽象意义;情感与手法

读懂:整句分析合理,表达前言搭后语。

情感:丰富、复杂、变化

手法:从大处着手,形成稳定的思维方式。

直抒胸臆:

间接抒情:借景/物/事/古/典故抒怀

表现手法与表达技巧古代诗歌阅读选材以宋词为主,题材不同;

情感丰富,或复杂或有变化;

以练习促内容理解;

围绕感情与手法设置试题,大处着手;

弱点重复练,答题点不重复;

要求简析,关照答题语言表达的关联度、顺畅度。

提示:关注比较阅读。如果是绝句,可能是两首诗的比较阅读;也可能是课外诗歌与课内诗歌的对比分析。临江仙[注]

陈与义

高咏楚词酬午日,天涯节序匆匆。榴花不似舞裙红。无人知此意,歌罢满帘风。

万事一身伤老矣,戎葵凝笑墙东。酒杯深浅去年同。试浇桥下水,今夕到湘中。

[注]此词是陈与义在建炎三年(1129)端午节凭吊屈原所作,这一年,他流寓湖南、湖北一带。

8. 词的上阕,作者是怎样抒发情感的?请简要分析。

9. 与苏轼的“一樽还酹江月”相比,本词中词人“试浇桥下 水”用意有何不同?请结合下阕分析。8 ①直接抒情:“无人知此意”,直接表达无人理解的凄凉;“天涯”二字深表飘泊之苦,“节序匆匆”,表达了时光流逝,自己却报国无门的无奈。(2分)

②间接抒情:

借事抒情:适逢端午,诗人高歌楚辞来表达对屈原的凭吊和自己的爱国情怀;(2分)

借景(物)抒情:榴花不似舞裙红,表达如今的失意与痛苦;“满帘风”显出作者无人理解的痛苦悲凉之情。(2分)

(共6分,意思对即可。)9不同: ①表达出词人对屈原的凭吊与敬仰;

②表达真挚强烈的爱国情感;

③身世漂泊的感慨。

(答出一点得1分,读出两点给3分,答出三点给5分。意思对即可。)

诗歌鉴赏怀古诗:怀古人,怀古迹

咏怀古迹:昔盛今衰,物是人非

怀古人:与古人有相同的志趣或者遭际:

对古人的崇敬与凭吊;

感叹不如古人(功劳、仕途等):

卜算子慢 柳永

江枫渐老,汀蕙半凋,满目败红衰翠。楚客登临,正是暮秋天气。引疏砧、断续残阳里。对晚景、伤怀念远,新愁旧恨相继。

脉脉人千里。念两处风情,万重烟水。雨歇天高,望断翠峰十二。尽无言、谁会凭高意?纵写得、离肠万种,奈归云谁寄?

8.上阙“对晚景、伤怀念远,新愁旧恨相继”几句,在整首词中有什么作用?请简要分析。(5分)

9.这首词表达了作者丰富的思想感情,请结合诗句简要分析。(6分)8.上阙“对晚景、伤怀念远,新愁旧恨相继”几句,在整首词中有什么作用?请简要分析。(5分)

8 ①承上启下(1分)。“晚景”总括了上文的所见所闻,(1分)“伤怀念远,新愁旧恨相继”由上阕的写景过渡为下阕的抒情(1分)

②“伤怀念远”,直接表达作者对远方之人的思念之情。(2分)

(共5分,意思对即可。) 古代诗歌阅读9.这首词表达了作者丰富的思想感情,请结合诗句简要分析。(6分)

9 ①漂泊异乡的伤感。“楚客登临”点明自己漂泊在外的身份,正值暮秋,无限伤感。

②对远人的思念。“伤怀念远”“脉脉人千里”直接抒发了对远人的思念。

③无法传递消息的无奈。纵然将离肠万种尽情表达出来,但无人传递书信,也是枉然。

(每点2分,共6分,意思对即可。)1.在标题上找意图。

2.在抒情上品情感。

3.在意象上析内涵。

4.在注释上找信息。

5.在题干上摘要点。

诗歌写了什么——理解文本内容。

是怎么样写的——认知表现手法。

为什么这么写——评价作者用意。 诗歌鉴赏中考生存在的最大问题是读不懂,因而答案常常南辕北辙,在二轮复习中还是要必须首先立足于文本解读。古代诗歌阅读 文本解读策略鉴赏诗词的形象:包括人物形象、事物形象和

景物形象。

鉴赏诗歌的语言:包括炼字和诗歌的语言风格。

鉴赏表达技巧:包括修辞手法、表达方式、表现

手法和结构手法。

评价诗歌的内容思想和作者的观点态度。 浓缩一轮知识网络信息筛选与对照升级为信息的综合

设错类型淡化,着重理解的准确度

偏向社会科学,经济、历史、文化、考古兼顾。阅读不设太大难度,整体感知先行,再有细部分析。

主要考查 以理解为基础的信息综合!社科类阅读选项设置都是在信息筛选与综合的层面上做文章。

引导学生在读懂上下功夫,在梳理信息与综合(归纳)上做文章。

练一练,悟一悟,讲一讲!

选题很关键!没有歧义的,尽量不争论!

信息等值转述2015年全国课标I卷第1题

【原文】政府贷借主要表现为赈贷的形式,在紧急情况下通过贷给百姓粮食或种子的方式,帮助他们度过困境。私人借贷多为高利贷,它可以解决社会分化和“钱荒”带来的平民百姓资金严重不足的问题,满足特殊支付和燃眉之急的需要。

【B项】宋代的政府借贷基本上是赈济性借贷,主要目的是帮助百姓度过困境,因此与私人借贷相比,政府借贷的利率要低得多。

信息压缩转述2013年全国课标II卷第1题

【原文】(论据一)20世纪后期,陕西凤雏村出土了刻有“凤”字的甲骨四片,这些 “凤”字的形体大致相同,均为头上带有象征神权或王权的抽象化了的毛角的短尾鸟。

(论据二)东汉许慎《说文解字》云:“鸑鷟,凤属,神鸟也。……江中有鸑鷟,似凫而大,赤目。”(结论)据此,古代传说中鸣于岐山、兆示周王朝兴起的神鸟凤凰,其原型应该是一种形象普通、类似水鸭的短尾水鸟。

【C项】 综合甲骨文和上古文献记载看,凤的原型是一种类似水鸭的普通短尾水鸟。

信息阐释转述 2015年全国课标II卷第3题

【原文】从某种意义上说,理解就是误读,创造也是误读,不要希望所有的接受者都持同样的理解,也不要希望所有的理解都与艺术家的本旨一致。那样并不意味着艺术作品的成功。

【B项】理解就是误读,创造也是误读,理解距离艺术作品的本义越远,就越是具有创造性,正如《西厢记》之于

《莺莺传》、《金瓶梅》之于《水浒传》。

同课章节目录