水调歌头 中秋 课件 (2)

图片预览

文档简介

课件27张PPT。水 调 歌 头苏 轼作者 介绍 苏轼(1036—1101)字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人,北宋中期文坛领袖,唐宋八大家之一。他才华横溢,散文、诗、词、书、画等都有很高成就。他的词一洗柔弱宛转之风,扩大了词的题材,新人耳目,又不拘格律的束缚,在词的发展史上创立了豪放一派,有《苏东坡集》传世。但苏轼在仕途上却几经浮沉,不能得志,多次被贬。然而此人生性豁达、乐观,不论处于何种逆境总能以积极的态度勉励自己,只这一点便足以令人敬服。什么是词?是诗歌的一种。萌芽于南朝,形成于唐代,到宋发展到鼎盛时期。最初是为乐曲填写歌词,故称曲子词。古代是“由乐以定词,非选词以配乐”,所以词的形式要适应乐曲的需要。到后来,词逐渐脱离了音乐,成为一种独立和文学样式。词和诗一样有严格的用韵和平仄要求,甚至比诗更为严格。词的句子一般都长短不齐,所以也叫长短句。特点:音乐性强;有固定的词牌。关于阕:是词的段落,也叫片。分两段的第一段叫上阕;第二段叫下阕;另外词的一首不分段的也称一阕。关于词牌:词格式的名称。最初的词,在配乐歌唱时都有乐谱,这种乐谱就叫词调。每种乐谱都有一个名称,这种名称就叫词牌。后来词逐渐脱离了音乐,词牌就不再代表曲调名。一首词一定有词牌名,但不一定要有题目。

如:《水调歌头》、《念奴娇·赤壁怀古》

题目解说:“水调歌头”是词牌名,“中秋”是题目。题目表明本词是写景抒情的。中秋点名了时间,这是一首咏月兼怀亲人的抒情之作。写作背景本篇写于宋神宗熙宁九年,这时苏轼被

贬密州(今湖北黄冈),在政治上不得

志,理想和现实发生尖锐矛盾,又加上

丧妻别子,兄弟久隔,心情压抑,形影

孤单。于是,有感而发,写了这首词。

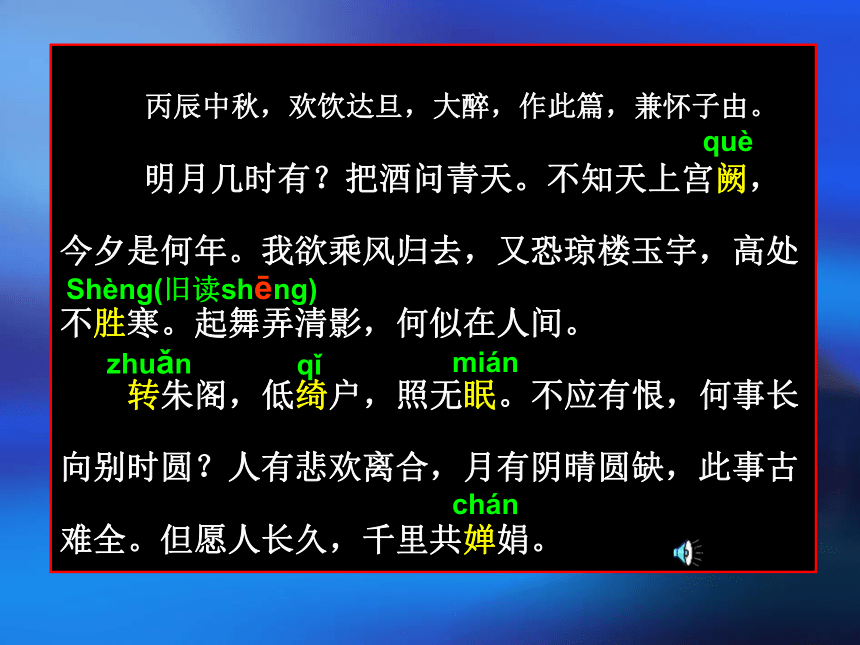

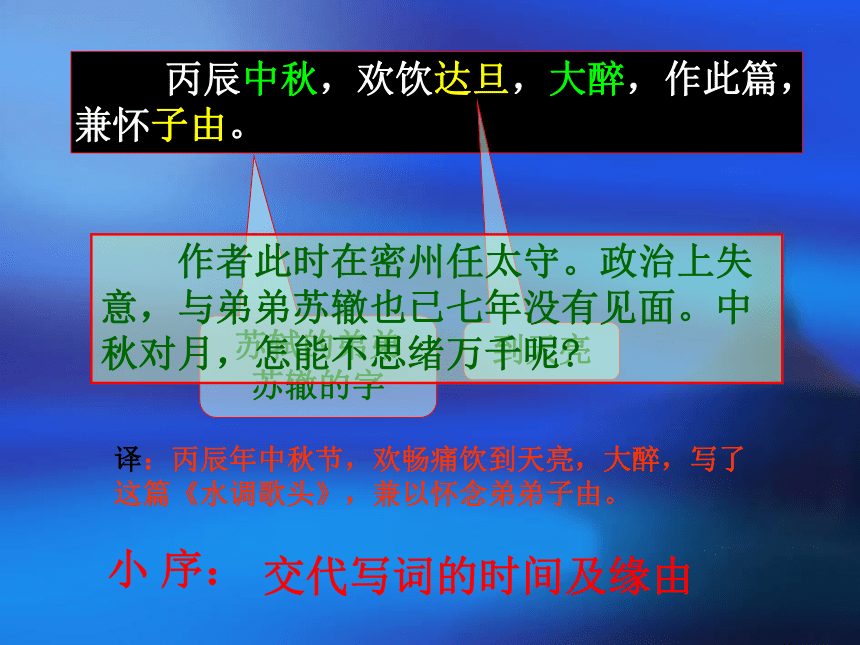

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。quèqǐShèng(旧读shēng)chánmiánzhuǎn 丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。到天亮苏轼的弟弟

苏辙的字 作者此时在密州任太守。政治上失意,与弟弟苏辙也已七年没有见面。中秋对月,怎能不思绪万千呢?译:丙辰年中秋节,欢畅痛饮到天亮,大醉,写了这篇《水调歌头》,兼以怀念弟弟子由。小 序:交代写词的时间及缘由 诵读全词并根据课下注释讨论理解诗词大意。皎洁的明月何时出现,我端起酒杯询问青天。把酒:端起酒杯

该句是化用李白的《把酒问月》中“青天有月何来几时,我今停杯一问之”。不知道月中宫殿,今晚该是哪一年。诗人写这首诗的时候正处在政治失意的时候,这首词反映了他内的矛盾:冷漠的现实使他得不到安慰和满足,因此萌生了乘风归去,飘然高举的奇想。我想驾着长风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。归去:这里是指回到天上去。

琼楼玉宇

指天上和人间,幻想和现实,出世与入世两方面都吸引着他,使他处在矛盾之中。月下起舞,清影随人,清冷的月宫怎比得上人间。弄:是一个千古称颂的动词

这时作者的思想从天上的幻境回到地上的现实,表现了作者对人间生活的赞美和热爱。月光转过朱红色的楼阁,贴近雕花的窗户,照着离人不能成眠。转朱阁,低绮户照无眠。朱:红色,正红色

绮户:雕花的窗户

这里既写月,又写月下离人。这就自然过渡到怀念子由的手足情深。它跟人有什么怨恨,为什么总是在别离时又亮又圆? 词人用埋怨的口吻对月亮无可奈何的发问。但词人很快不领悟到离别是人生无法解决的永恒的遗憾因而自解自叹了。人间有离别的痛苦、团聚的欢欣,月亮也会阴藏晴出,团圆残缺。这些事情自古以来难得圆全。词人言下之意就是说,既然如此,惟望各自珍重了。但愿我们岁岁平安,远隔千里,共对这明月互相祝福。词人希望共赏明月中互相慰藉,这样就可以做到“不应有恨了”。全词以美好的境界结束,是积极乐观的。总结:这首词反映了作者仕途失意,幻想超然物外,但积极的处世态度终于战胜了消极“遁世”的念头,表现了旷达的胸怀和乐观的情致。全词深沉婉曲,流转自如,以美丽的想像,明睿的哲理,创造出幽深高远的境界,具有强烈的艺术感染力。体会诗情 1、词的上、下阕各写了什么内容?上阕:望月写景

下阕:怀人抒情借景抒情,情景交融2、本词的中心形象是什么?它在上、下阕各起到什么作用?中心形象:

上阕借明月自喻清高

下阕用圆月来衬托别离,却处处关合人事,表现了自然、社会相结合的特点。

3、“不应有恨,何事长向别时圆”与“但愿人长久,千里共婵娟”两句体现了词人的什么感情? “月圆人不圆”的遗憾之情和“千里共婵娟”的美好心愿。表达作者旷达的胸怀和乐观的情致。感伤乐观思念亲人怀才不遇人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。借 情抒起舞弄清影,何似在人间。景 苏轼这首词虽然包含人生哲学,然而它是通过一个完美的文学意境来表现的。我们首先感觉到的是那中秋之夜美好的月色,体会到的是作者丰富的感情,而不是枯燥的说教。同时,词里虽然也有感情与理智的矛盾,但最后还是以积极乐观的旷达情怀作结,并没有脱离现实,也没有悲观失望的消极思想,情绪是健康的。这首词具有强烈的艺术感染力,使它成为千百年来人们所赞美所称赞的名作。轻松片刻: 请欣赏一段歌曲,展开联想、想象,品味词的意境。

作 业: 试将此词与课后唐朝诗人李白的《把酒问月》进行对比阅读,思考两首诗歌在形式和感情上有何异同?谢 谢 !

如:《水调歌头》、《念奴娇·赤壁怀古》

题目解说:“水调歌头”是词牌名,“中秋”是题目。题目表明本词是写景抒情的。中秋点名了时间,这是一首咏月兼怀亲人的抒情之作。写作背景本篇写于宋神宗熙宁九年,这时苏轼被

贬密州(今湖北黄冈),在政治上不得

志,理想和现实发生尖锐矛盾,又加上

丧妻别子,兄弟久隔,心情压抑,形影

孤单。于是,有感而发,写了这首词。

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。quèqǐShèng(旧读shēng)chánmiánzhuǎn 丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。到天亮苏轼的弟弟

苏辙的字 作者此时在密州任太守。政治上失意,与弟弟苏辙也已七年没有见面。中秋对月,怎能不思绪万千呢?译:丙辰年中秋节,欢畅痛饮到天亮,大醉,写了这篇《水调歌头》,兼以怀念弟弟子由。小 序:交代写词的时间及缘由 诵读全词并根据课下注释讨论理解诗词大意。皎洁的明月何时出现,我端起酒杯询问青天。把酒:端起酒杯

该句是化用李白的《把酒问月》中“青天有月何来几时,我今停杯一问之”。不知道月中宫殿,今晚该是哪一年。诗人写这首诗的时候正处在政治失意的时候,这首词反映了他内的矛盾:冷漠的现实使他得不到安慰和满足,因此萌生了乘风归去,飘然高举的奇想。我想驾着长风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。归去:这里是指回到天上去。

琼楼玉宇

指天上和人间,幻想和现实,出世与入世两方面都吸引着他,使他处在矛盾之中。月下起舞,清影随人,清冷的月宫怎比得上人间。弄:是一个千古称颂的动词

这时作者的思想从天上的幻境回到地上的现实,表现了作者对人间生活的赞美和热爱。月光转过朱红色的楼阁,贴近雕花的窗户,照着离人不能成眠。转朱阁,低绮户照无眠。朱:红色,正红色

绮户:雕花的窗户

这里既写月,又写月下离人。这就自然过渡到怀念子由的手足情深。它跟人有什么怨恨,为什么总是在别离时又亮又圆? 词人用埋怨的口吻对月亮无可奈何的发问。但词人很快不领悟到离别是人生无法解决的永恒的遗憾因而自解自叹了。人间有离别的痛苦、团聚的欢欣,月亮也会阴藏晴出,团圆残缺。这些事情自古以来难得圆全。词人言下之意就是说,既然如此,惟望各自珍重了。但愿我们岁岁平安,远隔千里,共对这明月互相祝福。词人希望共赏明月中互相慰藉,这样就可以做到“不应有恨了”。全词以美好的境界结束,是积极乐观的。总结:这首词反映了作者仕途失意,幻想超然物外,但积极的处世态度终于战胜了消极“遁世”的念头,表现了旷达的胸怀和乐观的情致。全词深沉婉曲,流转自如,以美丽的想像,明睿的哲理,创造出幽深高远的境界,具有强烈的艺术感染力。体会诗情 1、词的上、下阕各写了什么内容?上阕:望月写景

下阕:怀人抒情借景抒情,情景交融2、本词的中心形象是什么?它在上、下阕各起到什么作用?中心形象:

上阕借明月自喻清高

下阕用圆月来衬托别离,却处处关合人事,表现了自然、社会相结合的特点。

3、“不应有恨,何事长向别时圆”与“但愿人长久,千里共婵娟”两句体现了词人的什么感情? “月圆人不圆”的遗憾之情和“千里共婵娟”的美好心愿。表达作者旷达的胸怀和乐观的情致。感伤乐观思念亲人怀才不遇人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。借 情抒起舞弄清影,何似在人间。景 苏轼这首词虽然包含人生哲学,然而它是通过一个完美的文学意境来表现的。我们首先感觉到的是那中秋之夜美好的月色,体会到的是作者丰富的感情,而不是枯燥的说教。同时,词里虽然也有感情与理智的矛盾,但最后还是以积极乐观的旷达情怀作结,并没有脱离现实,也没有悲观失望的消极思想,情绪是健康的。这首词具有强烈的艺术感染力,使它成为千百年来人们所赞美所称赞的名作。轻松片刻: 请欣赏一段歌曲,展开联想、想象,品味词的意境。

作 业: 试将此词与课后唐朝诗人李白的《把酒问月》进行对比阅读,思考两首诗歌在形式和感情上有何异同?谢 谢 !