第7课 戊戌变法 同步练习 含答案

文档属性

| 名称 | 第7课 戊戌变法 同步练习 含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 347.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-10-09 16:08:19 | ||

图片预览

文档简介

第7课

戊戌变法

一、选择题

1.为宣传维新变法,康有为、梁启超创办了(

)

A.《万国公报》

B.《民报》

C.《每周评论》

D.《新青年》

【答案】A

2.有学者认为,甲午战争后,中国开始由“政策创新”转向于“制度创新”。这里的“制度创新”开始于(

)

A.戊戌变法

B.辛亥革命

C.五四运动

D.国民革命

【答案】A

3.在1895年到1898年间,康有为多次上书光绪帝。这一时期康有为上书的主题应是(

)

A.严厉禁烟,抵御外侮

B.维新变法、救亡图存

C.师夷长技、自强求富

D.驱除鞑虏、恢复中华

【答案】B

4.资产阶级维新思潮转变为爱国救亡政治运动的标志是(

)

A.公车上书

B.强学会的建立

C.《万国公报》的创办

D.《定国是诏》的颁布

【答案】A

5.

1911年10月15日,法国报刊刊载了一篇关于中国的新闻报道。题目是《中国的革命,崛起的国家》,其中图片有剃头店铺、起义者和武昌风光鸟瞰等报道中的“中国革命”指的是(

)

A.戊戌变法

B.辛亥革命

C.北伐战争

D.解放战争

【答案】B

6.

“皇上若决定变法,请先举三者。大集群臣于天坛太庙,或御乾清门,诏定国是,躬申誓戒,除旧布新,与民更始。”材料来自(

)

A.康有为的上书

B.曾国藩的奏折

C.林则徐的文稿

D.陈独秀的文章

【答案】A

7.郑观应在《盛世危言》中说:“欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。”他强调的是(

)

A.学习西方的技术

B.西方的学校教育

C.学习西方的制度

D.学习西方的思想文化

【答案】C

8.下列有关戊戌变法的表述,正确的是(

)

A.《辛丑条约》的签订是起因

B.康有为是变法的主要筹划者

C.得到了慈禧太后的大力支持

D.彻底改变了中国的政治制度

【答案】B

9.

1895年,假如你在北京参加科举考试,你将目睹到的历史事件是(

)

A.火烧圆明园

B.“公车上书

”

C.谭嗣同殉难

D.八国联军侵华

【答案】B

10.

1895年春,在北京联合应试举人给光绪皇帝上书请愿的主要人物有(

)

①林则徐

②邓世昌

③康有为

④梁启超

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

【答案】B

11.下列措施不属于戊戌变法内容的是(

)

A.发展农工商业

B.训练新式陆海军

C.开办新式学堂培养人才

D.实行强制性义务教育

【答案】D

12.右图是“戊戌六君子”之一的谭嗣同英勇就义,从容赴死的图景。就义时他高呼:“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”此处的“贼”是指(

)

A.以慈禧太后为首的顽固派

B.以慈禧太后为首的清朝贵族

C.慈禧太后、袁世凯

D.慈禧太后、光绪皇帝

【答案】A

13.

“宣传民主维新,倡西学,发展资本主义;批判专制守旧,兴民权,实行君主立宪。”材料评价的是(

)

A.洋务运动

B.戊戌变法

C.辛亥革命

D.新文化运动

【答案】B

14.

19世纪末,康有为、梁启超等人领导了(B)

A.洋务运动

B.戊戌变法

C.辛亥革命

D.新文化运动

15.

1898年9月21日,慈禧太后发动政变,戊戌变法失败。下列关于戊戌变法的影响,说法正确的是(B)

①它加快了中国近代化进程

②它要求挽救民族危亡,发展资本主义,具有进步意义

③它对中国社会起了思想启蒙的作用

④它的失败,促使资产阶级的政治斗争由革命转向了改良

A.①②④

B.①②③

C.①③④

D.②③④

16.留下“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的豪迈诗句,为戊戌变法而献身的湖南浏阳籍维新志士是(B)

A.康有为

B.谭嗣同C.袁世凯

D.梁启超

17.改革势必触动部分人的利益,难免遭遇阻力,困难重重。戊戌变法中有一项改革措施涉及“数百翰林、数千进士、数万举人、数十万秀才和数百万童生”的荣誉和进身之道。该措施是(B)

A.奖励发明

B.废除八股

C

.精减机构

D.裁汰冗员

18.揭开维新变法运动序幕的是(C)

A.强学会成立

B.创立《万国公报》

C.公车上书

D.光绪帝颁布诏书,宣布变法

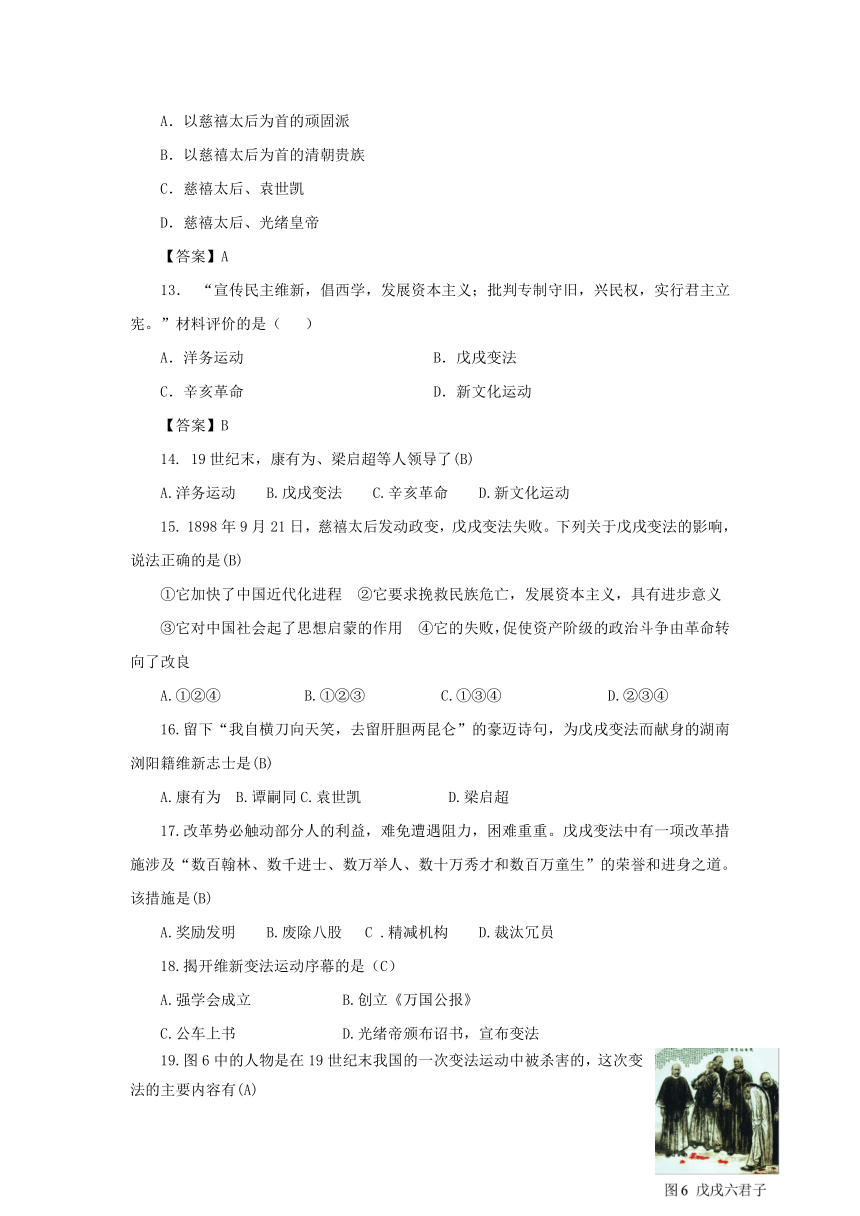

19.图6中的人物是在19世纪末我国的一次变法运动中被杀害的,这次变法的主要内容有(A)

①鼓励私人兴办工矿企业

②开办新式学堂

③创办报刊,开放言论

④训练新式军队

A.①②③④

B.①②③

C.②④

D.①③④

20.史学家陈旭麓认为:“民族的反思,是在遭遇极大的困难中产生的。一百多年来,中华民族的第一次反思是在鸦片战争后,渐知诸事不如人,只有学习西方。第二次则是反思何以学了西方仍然失败。”其中“第二次反思”开始于(B)

A.经济技术方面的探索

B.政治制度方面的探索

C.思想文化方面的探索

D.军事强国方面的探索

21.

“为了救国,我愿洒了我的血。但是今天每一个人的牺牲,将有千百人站起来继续进行维新的工作。”这一慷慨陈词反映的是(B)

A.魏源“师夷长技以制夷”的主张

B.谭嗣同誓死推行维新变法的决心

C.陈独秀“民主”“科学”的思想

D.邓世昌勇撞“吉野”号的气概

22.近代化就是在经济上实现工业化,在政治上实现民主化的过程。中国的近代化在经济、政治这两大领域的开启性事件分别是(D)

A.五四运动和戊戌变法

B.洋务运动和新文化运动

C.洋务运动和辛亥革命

D.洋务运动和戊戌变法

23.

“百日维新”期间,光绪皇帝允许创办报纸,并且说报纸“宣国是而达民情,必须官为提倡”,“各报体例,

自应以胪陈(陈述)利弊,开广见闻为主,中外时事,均许据实昌言,不必意存忌讳。”光绪皇帝此举(B)

A.开启了工业化序幕

B.倡导了出版、言论自由

C.动摇了封建专制制度

D.使民主共和观念深入人心

24.费正清在《伟大的中国革命》中提到:“(1903年)梁启超否定了儒教中的狭隘忠诚和以家庭为中心的自私观念,主张集体的民主和建立一个强大的国家。”材料中梁启超观点提出的背景不包括(

D

)

A.民族危机的加深

B.民族资本主义的发展

C.西方民主思想的传播

D.民主共和观念已深入人心

二、非选择题

25.(18分)阅读材料,回答下列问题。

材料一

中国当时的一些有识之士受到第二次鸦片战争中圆明园被焚的极大刺激与震撼,感到学习西方先进军事技术势在必行,终于启动了一场持续30多年(19世纪60~90年代)的自强运动……从而启动了中国现代化的最初步伐。

——马克尧主编《世界文明史》

材料二

乃知其战乱之源,富强之本,不尽在船坚炮利,而在议院上下同心,教养得法:兴学校、广书院、重技巧,别考课,使人尽其才……育方于学校,论政于议院,君民一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船、火炮、洋抡、水雷、电线、铁路,此其用也。

——郑观应《盛世危言·自序》

材料三

臣窈闻东西各国之强,皆以立宪法、开国会之敬。国会者,君与民共论一国之政法也。盖出自三权鼎立说,以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之……故人主与千万之国民为一体,国安得不强。

——康有为

回答:

(1)材料一中的“自强运动”指我国近代化探索中的什么运动?这场运动的口号是什么?

(2)材料二与“自强运动”相比,在“学习西方”方面有何新的认识?(4分)

(3)材料三反映出维新派哪些主张?(8分)

答:

(1)洋务运动;自强,求富。

(2)材料二不仅认识到西方船坚炮利,更认识到西方政治制度的先进。

(3)三权分立,设议院,开国会,制宪法,君主立宪。

26.(6分)2012年11月29日,中共中央总书记习近平参观中国国家博物馆“复兴之路”展览时指出:实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。自鸦片战争以来,近一两百年间东西方在思想文化领域不断碰撞,救亡图存和实现现代化成为近代中国人民奋斗的基本目标。阅读下列材料:

材料一

在近代文明的转型中,世界力图“改变中国”,而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。“清代中国”需要改变,封闭和孤立的,腐朽和没落的,我们自己也在内部改变,无论是洋务运动,还是戊戌变法,无论是辛亥革命,还是新民主主义革命,无论是李鸿章,还是康有为,无论是孙中山,还是毛泽东,中国先进的知识分子都在尝试利用各种方法,内部改变着“清代中国”,不断催生着一个崭新的新中国。

——裴钰《改变中国》

材料二

中国的启蒙运动具有与欧洲启蒙运动迥异的特点。如果说欧洲启蒙运动是一场以个性自由为鹄的人文启蒙运动,那么中国启蒙运动则是一场旨在国家富强的现代化启蒙运动。这是中西启蒙运动的最基本差异。关于启蒙与现代化的关系,西方与中国适成倒置:在欧洲,是由启蒙而现代化;在中国,则是为现代化而启蒙。欧洲由启蒙而现代化是一个水到渠成的文化和社会转型过程……中国启蒙运动则是救亡的现代化运动的步骤。

——郑大华主编《民国思想史论》

请回答:

(1)根据材料一,指出在近代文明的转型中促使中国“内部改变”的重大运动。(3分)

(2)根据材料二概括中国思想启蒙的特点,并结合所学知识分析指出导致这一特点的主要原因。(2分)

(3)综合上述材料,概括近代中国的思想解放在“改变中国”中的作用。(1分)

答:(1)运动:洋务运动;戊戌变法;辛亥革命;新民主主义革命。

(2)特点:现代化启蒙。原因:资本主义列强侵略或民族危机加深;先进中国人的探索。

(3)作用:推动中国救亡图存;推动近代化进程;推动中国社会转型。

戊戌变法

一、选择题

1.为宣传维新变法,康有为、梁启超创办了(

)

A.《万国公报》

B.《民报》

C.《每周评论》

D.《新青年》

【答案】A

2.有学者认为,甲午战争后,中国开始由“政策创新”转向于“制度创新”。这里的“制度创新”开始于(

)

A.戊戌变法

B.辛亥革命

C.五四运动

D.国民革命

【答案】A

3.在1895年到1898年间,康有为多次上书光绪帝。这一时期康有为上书的主题应是(

)

A.严厉禁烟,抵御外侮

B.维新变法、救亡图存

C.师夷长技、自强求富

D.驱除鞑虏、恢复中华

【答案】B

4.资产阶级维新思潮转变为爱国救亡政治运动的标志是(

)

A.公车上书

B.强学会的建立

C.《万国公报》的创办

D.《定国是诏》的颁布

【答案】A

5.

1911年10月15日,法国报刊刊载了一篇关于中国的新闻报道。题目是《中国的革命,崛起的国家》,其中图片有剃头店铺、起义者和武昌风光鸟瞰等报道中的“中国革命”指的是(

)

A.戊戌变法

B.辛亥革命

C.北伐战争

D.解放战争

【答案】B

6.

“皇上若决定变法,请先举三者。大集群臣于天坛太庙,或御乾清门,诏定国是,躬申誓戒,除旧布新,与民更始。”材料来自(

)

A.康有为的上书

B.曾国藩的奏折

C.林则徐的文稿

D.陈独秀的文章

【答案】A

7.郑观应在《盛世危言》中说:“欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。”他强调的是(

)

A.学习西方的技术

B.西方的学校教育

C.学习西方的制度

D.学习西方的思想文化

【答案】C

8.下列有关戊戌变法的表述,正确的是(

)

A.《辛丑条约》的签订是起因

B.康有为是变法的主要筹划者

C.得到了慈禧太后的大力支持

D.彻底改变了中国的政治制度

【答案】B

9.

1895年,假如你在北京参加科举考试,你将目睹到的历史事件是(

)

A.火烧圆明园

B.“公车上书

”

C.谭嗣同殉难

D.八国联军侵华

【答案】B

10.

1895年春,在北京联合应试举人给光绪皇帝上书请愿的主要人物有(

)

①林则徐

②邓世昌

③康有为

④梁启超

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

【答案】B

11.下列措施不属于戊戌变法内容的是(

)

A.发展农工商业

B.训练新式陆海军

C.开办新式学堂培养人才

D.实行强制性义务教育

【答案】D

12.右图是“戊戌六君子”之一的谭嗣同英勇就义,从容赴死的图景。就义时他高呼:“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”此处的“贼”是指(

)

A.以慈禧太后为首的顽固派

B.以慈禧太后为首的清朝贵族

C.慈禧太后、袁世凯

D.慈禧太后、光绪皇帝

【答案】A

13.

“宣传民主维新,倡西学,发展资本主义;批判专制守旧,兴民权,实行君主立宪。”材料评价的是(

)

A.洋务运动

B.戊戌变法

C.辛亥革命

D.新文化运动

【答案】B

14.

19世纪末,康有为、梁启超等人领导了(B)

A.洋务运动

B.戊戌变法

C.辛亥革命

D.新文化运动

15.

1898年9月21日,慈禧太后发动政变,戊戌变法失败。下列关于戊戌变法的影响,说法正确的是(B)

①它加快了中国近代化进程

②它要求挽救民族危亡,发展资本主义,具有进步意义

③它对中国社会起了思想启蒙的作用

④它的失败,促使资产阶级的政治斗争由革命转向了改良

A.①②④

B.①②③

C.①③④

D.②③④

16.留下“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的豪迈诗句,为戊戌变法而献身的湖南浏阳籍维新志士是(B)

A.康有为

B.谭嗣同C.袁世凯

D.梁启超

17.改革势必触动部分人的利益,难免遭遇阻力,困难重重。戊戌变法中有一项改革措施涉及“数百翰林、数千进士、数万举人、数十万秀才和数百万童生”的荣誉和进身之道。该措施是(B)

A.奖励发明

B.废除八股

C

.精减机构

D.裁汰冗员

18.揭开维新变法运动序幕的是(C)

A.强学会成立

B.创立《万国公报》

C.公车上书

D.光绪帝颁布诏书,宣布变法

19.图6中的人物是在19世纪末我国的一次变法运动中被杀害的,这次变法的主要内容有(A)

①鼓励私人兴办工矿企业

②开办新式学堂

③创办报刊,开放言论

④训练新式军队

A.①②③④

B.①②③

C.②④

D.①③④

20.史学家陈旭麓认为:“民族的反思,是在遭遇极大的困难中产生的。一百多年来,中华民族的第一次反思是在鸦片战争后,渐知诸事不如人,只有学习西方。第二次则是反思何以学了西方仍然失败。”其中“第二次反思”开始于(B)

A.经济技术方面的探索

B.政治制度方面的探索

C.思想文化方面的探索

D.军事强国方面的探索

21.

“为了救国,我愿洒了我的血。但是今天每一个人的牺牲,将有千百人站起来继续进行维新的工作。”这一慷慨陈词反映的是(B)

A.魏源“师夷长技以制夷”的主张

B.谭嗣同誓死推行维新变法的决心

C.陈独秀“民主”“科学”的思想

D.邓世昌勇撞“吉野”号的气概

22.近代化就是在经济上实现工业化,在政治上实现民主化的过程。中国的近代化在经济、政治这两大领域的开启性事件分别是(D)

A.五四运动和戊戌变法

B.洋务运动和新文化运动

C.洋务运动和辛亥革命

D.洋务运动和戊戌变法

23.

“百日维新”期间,光绪皇帝允许创办报纸,并且说报纸“宣国是而达民情,必须官为提倡”,“各报体例,

自应以胪陈(陈述)利弊,开广见闻为主,中外时事,均许据实昌言,不必意存忌讳。”光绪皇帝此举(B)

A.开启了工业化序幕

B.倡导了出版、言论自由

C.动摇了封建专制制度

D.使民主共和观念深入人心

24.费正清在《伟大的中国革命》中提到:“(1903年)梁启超否定了儒教中的狭隘忠诚和以家庭为中心的自私观念,主张集体的民主和建立一个强大的国家。”材料中梁启超观点提出的背景不包括(

D

)

A.民族危机的加深

B.民族资本主义的发展

C.西方民主思想的传播

D.民主共和观念已深入人心

二、非选择题

25.(18分)阅读材料,回答下列问题。

材料一

中国当时的一些有识之士受到第二次鸦片战争中圆明园被焚的极大刺激与震撼,感到学习西方先进军事技术势在必行,终于启动了一场持续30多年(19世纪60~90年代)的自强运动……从而启动了中国现代化的最初步伐。

——马克尧主编《世界文明史》

材料二

乃知其战乱之源,富强之本,不尽在船坚炮利,而在议院上下同心,教养得法:兴学校、广书院、重技巧,别考课,使人尽其才……育方于学校,论政于议院,君民一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船、火炮、洋抡、水雷、电线、铁路,此其用也。

——郑观应《盛世危言·自序》

材料三

臣窈闻东西各国之强,皆以立宪法、开国会之敬。国会者,君与民共论一国之政法也。盖出自三权鼎立说,以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之……故人主与千万之国民为一体,国安得不强。

——康有为

回答:

(1)材料一中的“自强运动”指我国近代化探索中的什么运动?这场运动的口号是什么?

(2)材料二与“自强运动”相比,在“学习西方”方面有何新的认识?(4分)

(3)材料三反映出维新派哪些主张?(8分)

答:

(1)洋务运动;自强,求富。

(2)材料二不仅认识到西方船坚炮利,更认识到西方政治制度的先进。

(3)三权分立,设议院,开国会,制宪法,君主立宪。

26.(6分)2012年11月29日,中共中央总书记习近平参观中国国家博物馆“复兴之路”展览时指出:实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。自鸦片战争以来,近一两百年间东西方在思想文化领域不断碰撞,救亡图存和实现现代化成为近代中国人民奋斗的基本目标。阅读下列材料:

材料一

在近代文明的转型中,世界力图“改变中国”,而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。“清代中国”需要改变,封闭和孤立的,腐朽和没落的,我们自己也在内部改变,无论是洋务运动,还是戊戌变法,无论是辛亥革命,还是新民主主义革命,无论是李鸿章,还是康有为,无论是孙中山,还是毛泽东,中国先进的知识分子都在尝试利用各种方法,内部改变着“清代中国”,不断催生着一个崭新的新中国。

——裴钰《改变中国》

材料二

中国的启蒙运动具有与欧洲启蒙运动迥异的特点。如果说欧洲启蒙运动是一场以个性自由为鹄的人文启蒙运动,那么中国启蒙运动则是一场旨在国家富强的现代化启蒙运动。这是中西启蒙运动的最基本差异。关于启蒙与现代化的关系,西方与中国适成倒置:在欧洲,是由启蒙而现代化;在中国,则是为现代化而启蒙。欧洲由启蒙而现代化是一个水到渠成的文化和社会转型过程……中国启蒙运动则是救亡的现代化运动的步骤。

——郑大华主编《民国思想史论》

请回答:

(1)根据材料一,指出在近代文明的转型中促使中国“内部改变”的重大运动。(3分)

(2)根据材料二概括中国思想启蒙的特点,并结合所学知识分析指出导致这一特点的主要原因。(2分)

(3)综合上述材料,概括近代中国的思想解放在“改变中国”中的作用。(1分)

答:(1)运动:洋务运动;戊戌变法;辛亥革命;新民主主义革命。

(2)特点:现代化启蒙。原因:资本主义列强侵略或民族危机加深;先进中国人的探索。

(3)作用:推动中国救亡图存;推动近代化进程;推动中国社会转型。

同课章节目录

- 第一单元 侵略与反抗

- 1 鸦片战争

- 2 第二次鸦片战争期间列强侵华罪行

- 3 收复新疆

- 4 甲午中日战争

- 5 八国联军侵华战争

- 活动课一 模拟时事报道──侵略与反抗

- 第二单元 近代化的探索

- 6 洋务运动

- 7 戊戌变法

- 8 辛亥革命

- 9 新文化运动

- 第三单元 新民主主义革命的兴起

- 10 五四爱国运动和中国共产党的成立

- 11 北伐战争

- 12 星星之火,可以燎原

- 13 红军不怕远征难

- 活动课二 模拟导游──重走长征路

- 第四单元 中华民族的抗日战争

- 14 难忘九一八

- 15 “宁为战死鬼,不作亡国奴”

- 16 血肉筑长城

- 第五单元 人民解放战争的胜利

- 17 内战烽火

- 18 战略大决战

- 第六单元 经济和社会生活

- 19 中国近代民族工业的发展

- 20 社会生活的变化

- 第七单元 科学和社会生活

- 21 科学技术与思想文化(一)

- 22 科学技术与思想文化(二)