斑羚飞渡 课件 34张

图片预览

文档简介

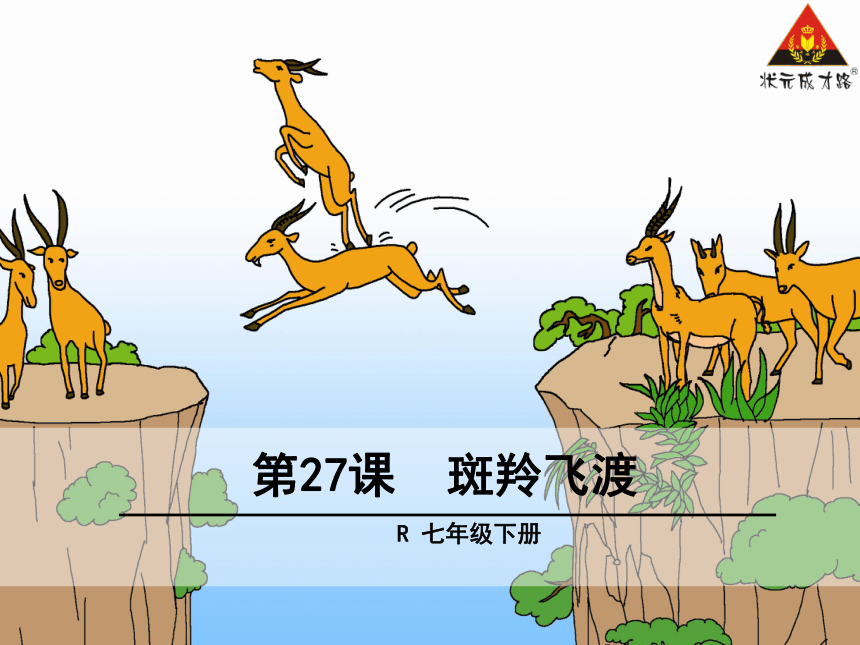

课件34张PPT。R 七年级下册第27课 斑羚飞渡 1998年的夏天,洪水泛滥在中华大地,在洪峰中,一对夫妻抓住了一棵树,他们紧紧地抓住,后来水越来越猛,树渐渐地弯了下去,这时妻子平静地看了丈夫一眼说:“孩子们还在等着你,多保重啊!”还没等当校长的董方保明白过来,他的妻子已从容地放开了紧紧抓住树干的双手,消失在了湍急的洪流中。面对危险,妻子选择牺牲自己,因为她认为丈夫的生命是属于千百个天使般的孩子的。这是人类的真情绝唱,而在动物界中,也有出乎意料的壮举让人震撼。今天,我们同样要聆听一个悲壮感人的斑羚的故事,现在就让我们一起走进这动人的故事。1.学习并积累文中生字词,熟读并复述课文,体会

文章条理清晰、详略得当的特点。(重点)

2.理解作品的主旨,从斑羚飞渡中得到启示,探究

动物身上折射出的可贵精神。(难点)

3.初步思考和认识人与动物的关系问题;理解人类

与自然界其他生物和平共处的重要性。

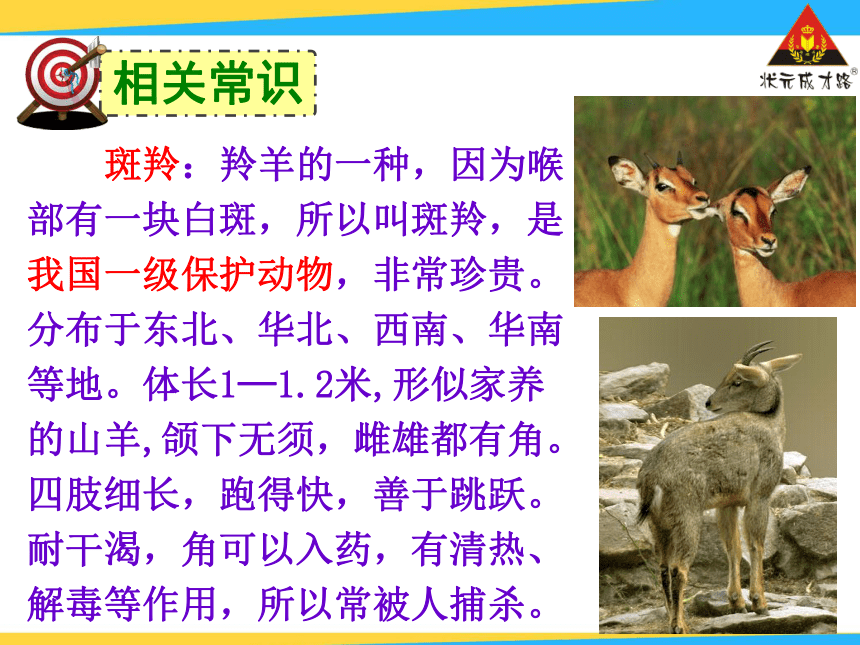

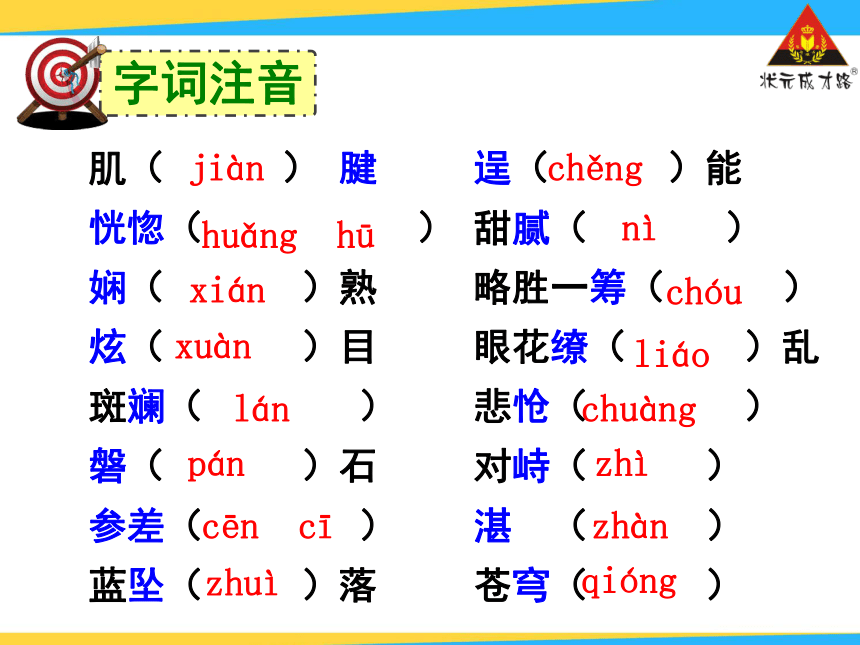

4.联系生活,培养“珍视生命,关爱动物”的观念。 沈石溪,原名沈一鸣,1952年生于上海。著有小说《狼王梦》、《红奶羊》等。他的作品主角大多不是人,而是与人一样生于自然,有血有肉的动物,被称为“动物小说之王”。《斑羚飞渡》也是一篇动物小说。 斑羚:羚羊的一种,因为喉部有一块白斑,所以叫斑羚,是我国一级保护动物,非常珍贵。分布于东北、华北、西南、华南等地。体长1—1.2米,形似家养的山羊,颌下无须,雌雄都有角。四肢细长,跑得快,善于跳跃。耐干渴,角可以入药,有清热、解毒等作用,所以常被人捕杀。肌( ) 腱 逞( )能

恍惚( ) 甜腻( )

娴( )熟 略胜一筹( )

炫( )目 眼花缭( )乱

斑斓( ) 悲怆( )

磐( )石 对峙( )

参差( ) 湛 ( )

蓝坠( )落 苍穹( )jiànchěnghuǎng hūnìxián chóuliáoxuànlánchuàngpánzhìcēn cīzhànzhuìqióng 试着用一句话概括本文讲述了一个什么样的故事? 同学们,这个故事一定有许多地方让你感动,请你充满感情地朗读令你感动的句子,并说说为什么而感动。 令我感动的句子:“我没想到,老斑羚们会那么从容地走向死亡。 ”

我感动于老斑羚们对死亡的毫不恐惧。面对死亡,任何人与动物都会感到恐惧,老斑羚们的精神真让人感到不可思议。 “我十分注意盯着那群注定要送死的老斑羚,心想,或许有个别滑头的老斑羚会从注定死亡的那拨偷偷溜到新生的那拨去,但让我震惊的是,从头至尾没有一只老斑羚调换位置。” “我”是个猎人,参照人类在此种情景下常有临阵脱逃的表现来审视老斑羚,它们在面对死亡时,是那么地勇敢,坚强,它们为了挽救下一代的这种自我牺牲精神让“我”震惊。 “老斑羚就像燃料已输送完了的火箭残壳,自动脱离宇宙飞船,不,比火箭残壳更悲惨,在半大斑羚的猛力踢蹬下,像只突然断翅的鸟笔直坠落下去” 开始把下坠的老斑羚比作火箭的残壳。火箭的残壳是完成使命后的写照,写出了老斑羚悲惨的结局。

后来又把下坠的老斑羚比作断翅的鸟,鸟无翅膀则无法飞翔,毫无生还能力。第二个比喻更突出了老斑羚死的悲壮。 “山涧上空,和那道彩虹平行,又架起了一座桥,那是一座用死亡做桥墩架设起来的桥。” 每一只获得新生的斑羚,都是以另一只的斑羚身体为跳板完成飞渡的。是这些必死的斑羚组成了新生的桥,所以说是“用死亡做桥墩”。这段写得悲壮,彩虹象征了斑羚那种自我牺牲精神的纯洁高尚。 第二自然段介绍了伤心崖的情况,这一段内容的介绍为下文的情节发展作了铺垫。如果太宽,即使老斑羚作出牺牲,年轻的斑羚也不能获救;如果太窄,那么每只斑羚都可以飞渡,也就没有下文悲壮感人的情节发生了。课文第二自然段的作用是什么? 镰刀头羊是这场飞渡的组织者,文中重点写了他的哪些表现?谈谈你对镰刀头羊的印象?重点写了镰刀头羊的三次叫声:第一次第二次第三次 当发现斑羚们陷入绝境时,镰刀头羊悲哀地咩了数声,这是无能为力的表现。 在一头母斑羚恍惚走进彩虹的斑斓光带时,镰刀头羊发出“咩”的吼叫,召回母斑羚,告诉斑羚群,已经想到办法。 在老年斑羚与年轻斑羚两队数量悬殊时,镰刀头羊悲怆地轻“咩”一声,表示为了让更年轻的生命获救,只能牺牲正当盛年的包括自己在内的同类。印象文中几次出现了彩虹?每次出现有什么意义? 第一次第5段斑羚身陷绝境时彩虹出现;

第二次11段斑羚飞渡时彩虹相映;

第三次第16段头羊走向“那道绚丽的彩虹”。

—给镰刀头羊以启示,渲染神秘色彩(形状美)—烘托飞渡的壮美气势,渲染飞渡的悲壮美(悲壮美)—渲染镰刀头羊自我牺牲的崇高之美(崇高美)身陷绝境(极度危险)

峰回路转(一线生机)

斑羚飞渡(从容一跃)

走向彩虹(英勇献身)斑羚飞渡方式:踏板跳跃

场面:凄美悲壮

结果:无悔新生 熟读课文,想想作者写作本文的目的是什么?对此你有什么感悟,请谈谈对本文主旨的理解。

本文通过记叙斑羚陷入绝境自救的全过程,赞颂了老斑羚们为了下一代而心甘情愿牺牲的精神。

本文的主旨在于我们应该保护动物,动物与人类是相互依存的,我们不应该迫害它们,否则它们会慢慢灭亡,人类也会慢慢灭亡。

本文表现了老斑羚的临危不惧、舍己为人的精神,同时告诉人们应该与动物们成为朋友,给它们自由和生的权力。

……试着将你对本文的深刻感悟凝聚成一句话。 世界上最伟大的就是长辈对下一代的深沉的爱。

我们要懂得珍惜亲情、回报关爱。

请不要再伤害动物,不要让这一幕悲剧重演。

斑羚的团结协作精神值得人类学习。

生命固然可贵,但为了下一代而牺牲的精神的价值更高。写作鉴赏1.叙述完整,条理清楚。

飞渡是重点,写得最细、最精彩。但作者

并不是直奔主题,飞渡前、飞渡后,都有必要的

叙述,故事完整。这篇小说在结构上有开端,有

发展,有高潮,有结局,条理非常清楚,叙述非

常完整。2.善用比喻的修辞手法。

文章在描写山峰、斑羚飞渡的过程中都

运用了比喻,尤其是在斑羚飞渡的过程中,对

老斑羚、小斑羚在空中的动作运用了许多比喻,

做了详细描写,写出了老斑羚牺牲时的惨烈与

悲壮。这些比喻生动、形象、逼真、有力地提

示了文章的主旨。 本文歌颂了斑羚在危急关头勇于献身的精神。为了使种群得以生存延续,在面临绝境时,老斑羚义无反顾地选择了死亡,无怨无悔,感人至深。文章也赞扬了头羊在生死存亡的危急关头,沉着、冷静、指挥若定,在顺利完成自救的过程之后,又从容赴死。 这篇文章中,人类充当的是一个不光彩的角色,是自然的侵害者和掠夺者。我们不必回避这个问题。因为这篇文章恰恰给了我们一个反思人类所作所为、摆正人类在自然界中位置的机会。斑羚飞渡的惨烈、悲壮,让我们看到了动物身上那股神圣而不可侵犯的精神力量。反思人类社会,当灾难来临时,我们又有多少人能做到像斑羚那样,不害人、不苟活,视死如归呢?可见,我们应该敬畏一切生命,因为世界就是由生命构成的。 文章学完了,同学们的感触一定很深,想说的话一定很多,那就让我们把这些感触都写出来吧。请以《生命——读<斑羚飞渡>有感》为题,写一篇600字左右的文章,写出自己的真情实感。 青年人首先要树雄心,立大志;其次要度衡量力,决心为国家人民作一个有用的人才;为此就要选择一个奋斗的目标来努力学习和实践。

—— 吴玉章课后题参考答案一、熟读课文,完成下面两题。

1.文章中详细描述了第一对斑羚试跳成功的全

过程,试用自己的话加以复述。 半大斑羚朝前飞奔,与此同时,老年斑羚也快速

起跑,到悬崖边缘,半大斑羚纵身一跃,朝山涧对面

跳去,老年斑羚紧跟在后面,头一钩,也从悬崖上蹿

跃出去,一老一少,一前一后,一高一低。突然,老

斑羚利用其娴熟的跳跃本领,出现在半大斑羚的蹄下。

半大斑羚在老斑羚背上猛蹬一下,在空中再度起跳,

下坠的身体也再度升高,落在对面山峰上,而老斑羚

则像断翅的鸟一样笔直坠落山崖。2.镰刀头羊是这场飞渡的组织者,文中重点写了它的哪些表现?谈谈你对镰刀头羊的印象。 飞渡的过程中,斑羚们首先是毫无秩序。后来,在

镰刀头羊的组织下,得以顺利进行。

镰刀头羊的形象:很多群居的动物,都有自己的首

领。这些首领往往具有健壮的体魄、聪明的头脑和威严

的气势,它能够带领群体维持良好的生存状态和寻找良

好的生存环境,它能够在任何时候都勇于挺身而出保护

整个群体的利益。镰刀头羊就是这样的一位首领。二、联系上下文,品味下列句子的含义,回答括号中的问题。

1.山涧上空,和那道彩虹平行,又架起了一座桥,那是一座用死亡做桥墩架设起来的桥。

(为什么说那座桥是“用死亡做桥墩”?) “用死亡做桥墩”指的是每一只能够存活的年轻斑羚

都是靠牺牲壮年斑羚和老斑羚的生命为前提的。

正是有了老年斑羚在下面作一个铺垫,充当桥墩的

作用,年轻斑羚才有可能保全生命。2.我十分注意盯着那群注定要送死的老斑羚,心想。或许有个别滑头的老斑羚会注定死亡的那拨偷偷溜到新生的那拨去,但让我震惊的是,从头至尾没有一只老斑羚调换位置。

( “从头至尾没有一只老斑羚调换位置”一事为什么让“我”感到震惊?) 为老斑羚的勇于自我牺牲而震惊。相比之下,我们人类在这样关键的时刻,并不是所有的都能这样牺牲自己。

让作者觉得震惊的还有它们这样集体有秩序地面对死亡。这是一种悲壮,更是一种伟大的牺牲。3.它(镰刀头羊)走了上去,消失在一片灿烂中。

( 在这句话里,“灿烂”只是指那一道弯弯的彩虹吗?)灿烂的还有镰刀头羊从容赴死的光辉形象。三、动物是人类的朋友。试给狩猎队写一封信,谈谈你对这件事的看法。 从“动物是人类的朋友”的立意出发,结合自己阅读文章的感受,联系生活,思考人与动物的关系,学习写一般书信。

文章条理清晰、详略得当的特点。(重点)

2.理解作品的主旨,从斑羚飞渡中得到启示,探究

动物身上折射出的可贵精神。(难点)

3.初步思考和认识人与动物的关系问题;理解人类

与自然界其他生物和平共处的重要性。

4.联系生活,培养“珍视生命,关爱动物”的观念。 沈石溪,原名沈一鸣,1952年生于上海。著有小说《狼王梦》、《红奶羊》等。他的作品主角大多不是人,而是与人一样生于自然,有血有肉的动物,被称为“动物小说之王”。《斑羚飞渡》也是一篇动物小说。 斑羚:羚羊的一种,因为喉部有一块白斑,所以叫斑羚,是我国一级保护动物,非常珍贵。分布于东北、华北、西南、华南等地。体长1—1.2米,形似家养的山羊,颌下无须,雌雄都有角。四肢细长,跑得快,善于跳跃。耐干渴,角可以入药,有清热、解毒等作用,所以常被人捕杀。肌( ) 腱 逞( )能

恍惚( ) 甜腻( )

娴( )熟 略胜一筹( )

炫( )目 眼花缭( )乱

斑斓( ) 悲怆( )

磐( )石 对峙( )

参差( ) 湛 ( )

蓝坠( )落 苍穹( )jiànchěnghuǎng hūnìxián chóuliáoxuànlánchuàngpánzhìcēn cīzhànzhuìqióng 试着用一句话概括本文讲述了一个什么样的故事? 同学们,这个故事一定有许多地方让你感动,请你充满感情地朗读令你感动的句子,并说说为什么而感动。 令我感动的句子:“我没想到,老斑羚们会那么从容地走向死亡。 ”

我感动于老斑羚们对死亡的毫不恐惧。面对死亡,任何人与动物都会感到恐惧,老斑羚们的精神真让人感到不可思议。 “我十分注意盯着那群注定要送死的老斑羚,心想,或许有个别滑头的老斑羚会从注定死亡的那拨偷偷溜到新生的那拨去,但让我震惊的是,从头至尾没有一只老斑羚调换位置。” “我”是个猎人,参照人类在此种情景下常有临阵脱逃的表现来审视老斑羚,它们在面对死亡时,是那么地勇敢,坚强,它们为了挽救下一代的这种自我牺牲精神让“我”震惊。 “老斑羚就像燃料已输送完了的火箭残壳,自动脱离宇宙飞船,不,比火箭残壳更悲惨,在半大斑羚的猛力踢蹬下,像只突然断翅的鸟笔直坠落下去” 开始把下坠的老斑羚比作火箭的残壳。火箭的残壳是完成使命后的写照,写出了老斑羚悲惨的结局。

后来又把下坠的老斑羚比作断翅的鸟,鸟无翅膀则无法飞翔,毫无生还能力。第二个比喻更突出了老斑羚死的悲壮。 “山涧上空,和那道彩虹平行,又架起了一座桥,那是一座用死亡做桥墩架设起来的桥。” 每一只获得新生的斑羚,都是以另一只的斑羚身体为跳板完成飞渡的。是这些必死的斑羚组成了新生的桥,所以说是“用死亡做桥墩”。这段写得悲壮,彩虹象征了斑羚那种自我牺牲精神的纯洁高尚。 第二自然段介绍了伤心崖的情况,这一段内容的介绍为下文的情节发展作了铺垫。如果太宽,即使老斑羚作出牺牲,年轻的斑羚也不能获救;如果太窄,那么每只斑羚都可以飞渡,也就没有下文悲壮感人的情节发生了。课文第二自然段的作用是什么? 镰刀头羊是这场飞渡的组织者,文中重点写了他的哪些表现?谈谈你对镰刀头羊的印象?重点写了镰刀头羊的三次叫声:第一次第二次第三次 当发现斑羚们陷入绝境时,镰刀头羊悲哀地咩了数声,这是无能为力的表现。 在一头母斑羚恍惚走进彩虹的斑斓光带时,镰刀头羊发出“咩”的吼叫,召回母斑羚,告诉斑羚群,已经想到办法。 在老年斑羚与年轻斑羚两队数量悬殊时,镰刀头羊悲怆地轻“咩”一声,表示为了让更年轻的生命获救,只能牺牲正当盛年的包括自己在内的同类。印象文中几次出现了彩虹?每次出现有什么意义? 第一次第5段斑羚身陷绝境时彩虹出现;

第二次11段斑羚飞渡时彩虹相映;

第三次第16段头羊走向“那道绚丽的彩虹”。

—给镰刀头羊以启示,渲染神秘色彩(形状美)—烘托飞渡的壮美气势,渲染飞渡的悲壮美(悲壮美)—渲染镰刀头羊自我牺牲的崇高之美(崇高美)身陷绝境(极度危险)

峰回路转(一线生机)

斑羚飞渡(从容一跃)

走向彩虹(英勇献身)斑羚飞渡方式:踏板跳跃

场面:凄美悲壮

结果:无悔新生 熟读课文,想想作者写作本文的目的是什么?对此你有什么感悟,请谈谈对本文主旨的理解。

本文通过记叙斑羚陷入绝境自救的全过程,赞颂了老斑羚们为了下一代而心甘情愿牺牲的精神。

本文的主旨在于我们应该保护动物,动物与人类是相互依存的,我们不应该迫害它们,否则它们会慢慢灭亡,人类也会慢慢灭亡。

本文表现了老斑羚的临危不惧、舍己为人的精神,同时告诉人们应该与动物们成为朋友,给它们自由和生的权力。

……试着将你对本文的深刻感悟凝聚成一句话。 世界上最伟大的就是长辈对下一代的深沉的爱。

我们要懂得珍惜亲情、回报关爱。

请不要再伤害动物,不要让这一幕悲剧重演。

斑羚的团结协作精神值得人类学习。

生命固然可贵,但为了下一代而牺牲的精神的价值更高。写作鉴赏1.叙述完整,条理清楚。

飞渡是重点,写得最细、最精彩。但作者

并不是直奔主题,飞渡前、飞渡后,都有必要的

叙述,故事完整。这篇小说在结构上有开端,有

发展,有高潮,有结局,条理非常清楚,叙述非

常完整。2.善用比喻的修辞手法。

文章在描写山峰、斑羚飞渡的过程中都

运用了比喻,尤其是在斑羚飞渡的过程中,对

老斑羚、小斑羚在空中的动作运用了许多比喻,

做了详细描写,写出了老斑羚牺牲时的惨烈与

悲壮。这些比喻生动、形象、逼真、有力地提

示了文章的主旨。 本文歌颂了斑羚在危急关头勇于献身的精神。为了使种群得以生存延续,在面临绝境时,老斑羚义无反顾地选择了死亡,无怨无悔,感人至深。文章也赞扬了头羊在生死存亡的危急关头,沉着、冷静、指挥若定,在顺利完成自救的过程之后,又从容赴死。 这篇文章中,人类充当的是一个不光彩的角色,是自然的侵害者和掠夺者。我们不必回避这个问题。因为这篇文章恰恰给了我们一个反思人类所作所为、摆正人类在自然界中位置的机会。斑羚飞渡的惨烈、悲壮,让我们看到了动物身上那股神圣而不可侵犯的精神力量。反思人类社会,当灾难来临时,我们又有多少人能做到像斑羚那样,不害人、不苟活,视死如归呢?可见,我们应该敬畏一切生命,因为世界就是由生命构成的。 文章学完了,同学们的感触一定很深,想说的话一定很多,那就让我们把这些感触都写出来吧。请以《生命——读<斑羚飞渡>有感》为题,写一篇600字左右的文章,写出自己的真情实感。 青年人首先要树雄心,立大志;其次要度衡量力,决心为国家人民作一个有用的人才;为此就要选择一个奋斗的目标来努力学习和实践。

—— 吴玉章课后题参考答案一、熟读课文,完成下面两题。

1.文章中详细描述了第一对斑羚试跳成功的全

过程,试用自己的话加以复述。 半大斑羚朝前飞奔,与此同时,老年斑羚也快速

起跑,到悬崖边缘,半大斑羚纵身一跃,朝山涧对面

跳去,老年斑羚紧跟在后面,头一钩,也从悬崖上蹿

跃出去,一老一少,一前一后,一高一低。突然,老

斑羚利用其娴熟的跳跃本领,出现在半大斑羚的蹄下。

半大斑羚在老斑羚背上猛蹬一下,在空中再度起跳,

下坠的身体也再度升高,落在对面山峰上,而老斑羚

则像断翅的鸟一样笔直坠落山崖。2.镰刀头羊是这场飞渡的组织者,文中重点写了它的哪些表现?谈谈你对镰刀头羊的印象。 飞渡的过程中,斑羚们首先是毫无秩序。后来,在

镰刀头羊的组织下,得以顺利进行。

镰刀头羊的形象:很多群居的动物,都有自己的首

领。这些首领往往具有健壮的体魄、聪明的头脑和威严

的气势,它能够带领群体维持良好的生存状态和寻找良

好的生存环境,它能够在任何时候都勇于挺身而出保护

整个群体的利益。镰刀头羊就是这样的一位首领。二、联系上下文,品味下列句子的含义,回答括号中的问题。

1.山涧上空,和那道彩虹平行,又架起了一座桥,那是一座用死亡做桥墩架设起来的桥。

(为什么说那座桥是“用死亡做桥墩”?) “用死亡做桥墩”指的是每一只能够存活的年轻斑羚

都是靠牺牲壮年斑羚和老斑羚的生命为前提的。

正是有了老年斑羚在下面作一个铺垫,充当桥墩的

作用,年轻斑羚才有可能保全生命。2.我十分注意盯着那群注定要送死的老斑羚,心想。或许有个别滑头的老斑羚会注定死亡的那拨偷偷溜到新生的那拨去,但让我震惊的是,从头至尾没有一只老斑羚调换位置。

( “从头至尾没有一只老斑羚调换位置”一事为什么让“我”感到震惊?) 为老斑羚的勇于自我牺牲而震惊。相比之下,我们人类在这样关键的时刻,并不是所有的都能这样牺牲自己。

让作者觉得震惊的还有它们这样集体有秩序地面对死亡。这是一种悲壮,更是一种伟大的牺牲。3.它(镰刀头羊)走了上去,消失在一片灿烂中。

( 在这句话里,“灿烂”只是指那一道弯弯的彩虹吗?)灿烂的还有镰刀头羊从容赴死的光辉形象。三、动物是人类的朋友。试给狩猎队写一封信,谈谈你对这件事的看法。 从“动物是人类的朋友”的立意出发,结合自己阅读文章的感受,联系生活,思考人与动物的关系,学习写一般书信。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记