苏教版语文必修一第四专题《始得西山宴游记》导学案

文档属性

| 名称 | 苏教版语文必修一第四专题《始得西山宴游记》导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-12 08:40:31 | ||

图片预览

文档简介

《始得西山宴游记》导学案

【学习重点】

1.

掌握并积累文中出现的关键实词和虚词的意义、用法

2.理解并翻译文中的关键语句

一、了解文学常识

1.作者介绍

柳宗元(773-819),字子厚,唐代河东(今山西省永济)人,人称“柳河东”。晚年贬为柳州(今广西柳州)刺史,故又称“柳柳州”。他是唐代杰出的思想家、文学家,与韩愈同为当时古文运动的领袖,同是“唐宋八大家”之一。贞元九年(793),柳宗元进士及第。公元805年,他参加了以王叔文为首的政治集团,升任礼部员外郎,积极从事政治、经济、军事等方面的改革。但为时不久,就在其政敌联合反击下而失败,受到残酷迫害,先是被贬为永州(今湖南省零陵县)司马;十年之后,又改任为柳州刺史。

柳宗元在中唐的文坛上与韩愈齐名。他能诗善文,成就很高。他的散文包括论说、寓言、杂文和游记等类,文笔犀利,含义深刻,形象生动,气势奔放。就游记而言,他是唐代一位集大成的刻画山水的能手。一方面,他通过自己敏锐的观察,深入的体会,运用简洁概括、鲜明生动的语言,精细而准确地把那些易于被人忽视和遗忘的自然景色画图般地再现出来给读者一种亲临其境的真切之感;另一方面,他在描写山水木石、鸟兽虫鱼的声色动静时,往往将自己横遭贬谪、饱受压抑的境况渗透在里面,达到情景交融的地步,从而曲折地反映了中唐黑暗的社会现实。他的作品收入《柳河东集》。

柳宗元的山水游记对后世游记散文的发展有重大影响,《永州八记》是这方面的代表作,即《始得西山宴游记》《钴鉧潭记》《钴鉧潭西小丘记》《小石潭记》《袁家渴记》《石渠记》《石涧记》《小石城山记》。

他写的游记不仅文笔简洁,描摹生动真切,富有诗情画意,而且处处渗透着作者的思想感情,寄托着对生活遭际的感慨和对黑暗现实的不满。《始得西山宴游记》是《永州八记》的第一篇,作者寄情山水,写偶识西山的欣喜,写西山形势的高峻,写宴饮之乐,写与自然的融合,表露自己的傲世情怀。

2.解题

柳宗元被贬为永州司马后,十年内到处搜奇觅胜,写出一系列刻划入微又托意深远的山水游记。其中最著名的是《永州八记》。《始得西山宴游记》是《永州八记》的第一篇,起着开宗明义、领带各篇的作用。

“记”,是古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

山水游记是柳文中最为脍炙人口的作品,它继承了《水经注》的传统而有所发展,不仅用凝练的文笔、精华的语言描绘南国美好风物,并且把自己的思想感情、不幸遭遇、怨愤抑郁的心情融注其间,文笔或峭拔峻洁,或清邃奇丽,在中国文学史上具有独特地位。

二、夯实基础知识

1.通假字

(1)自余为僇人(

)

(2)梦亦同趣

(

)

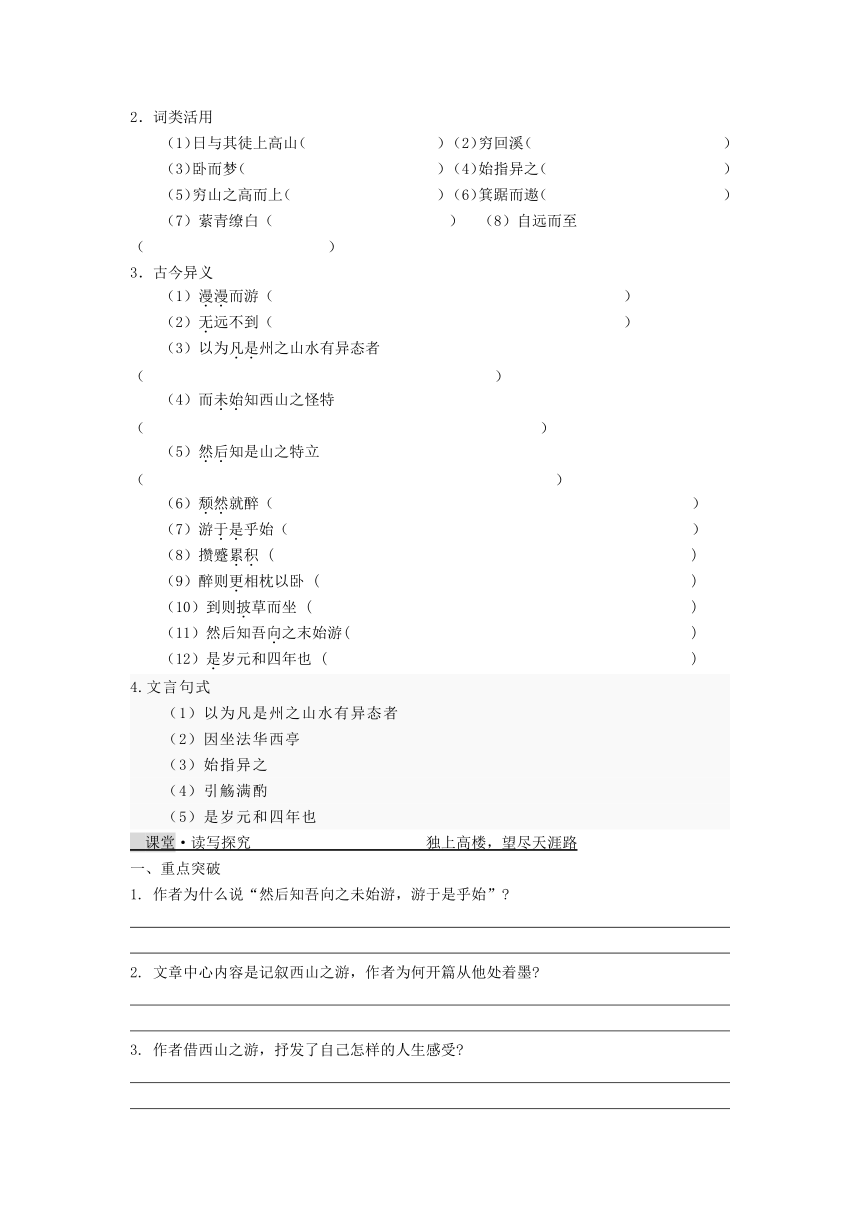

2.词类活用

(1)日与其徒上高山(

)

(2)穷回溪(

)

(3)卧而梦(

)

(4)始指异之(

)

(5)穷山之高而上(

)

(6)箕踞而遨(

)

(7)萦青缭白(

)

(8)自远而至(

)

3.古今异义

(1)漫漫而游(

)

(2)无远不到(

)

(3)以为凡是州之山水有异态者(

)

(4)而未始知西山之怪特(

)

(5)然后知是山之特立(

)

(6)颓然就醉(

)

(7)游于是乎始(

)

(8)攒蹙累积

(

)

(9)醉则更相枕以卧

(

)

(10)到则披草而坐

(

)

(11)然后知吾向之末始游(

)

(12)是岁元和四年也

(

)

4.文言句式

(1)以为凡是州之山水有异态者

(2)因坐法华西亭

(3)始指异之

(4)引觞满酌

(5)是岁元和四年也

课堂·读写探究

独上高楼,望尽天涯路

一、重点突破

1.

作者为什么说“然后知吾向之未始游,游于是乎始”

2.

文章中心内容是记叙西山之游,作者为何开篇从他处着墨

3.

作者借西山之游,抒发了自己怎样的人生感受

当堂检测

1.一词多义

(1)穷

穷回溪(

)

穷山之高而止(

)

而不知其所穷(

)

(2)梦

卧而梦(

)

梦亦同趣(

)

(3)始

而未始知西山之怪特(

)

始指异之(

)

游于是乎始(

)

(4)而

施施而行,漫漫而游(

)

披草而坐,倾壶而醉(

)

卧而梦(

)

觉而起,起而归(

)

而未始知西山之怪特(

)

穷山之高而止(

)

攀援而登,箕踞而遨(

)

而莫得其涯(

)

而不知其所穷(

)

至无所见而犹不欲归(

)

(5)之

以为凡是州之山水有异态者(

)

始指异之(

)

则凡数州之土壤,皆在衽席之下(

)

然后知是山之特立(

)

不知日之入(

)

然后知吾向之未始游(

)

故为之文以志(

)

(6)为

自余为僇人(

)

不与培塿为类(

)

故为之文以志(

)

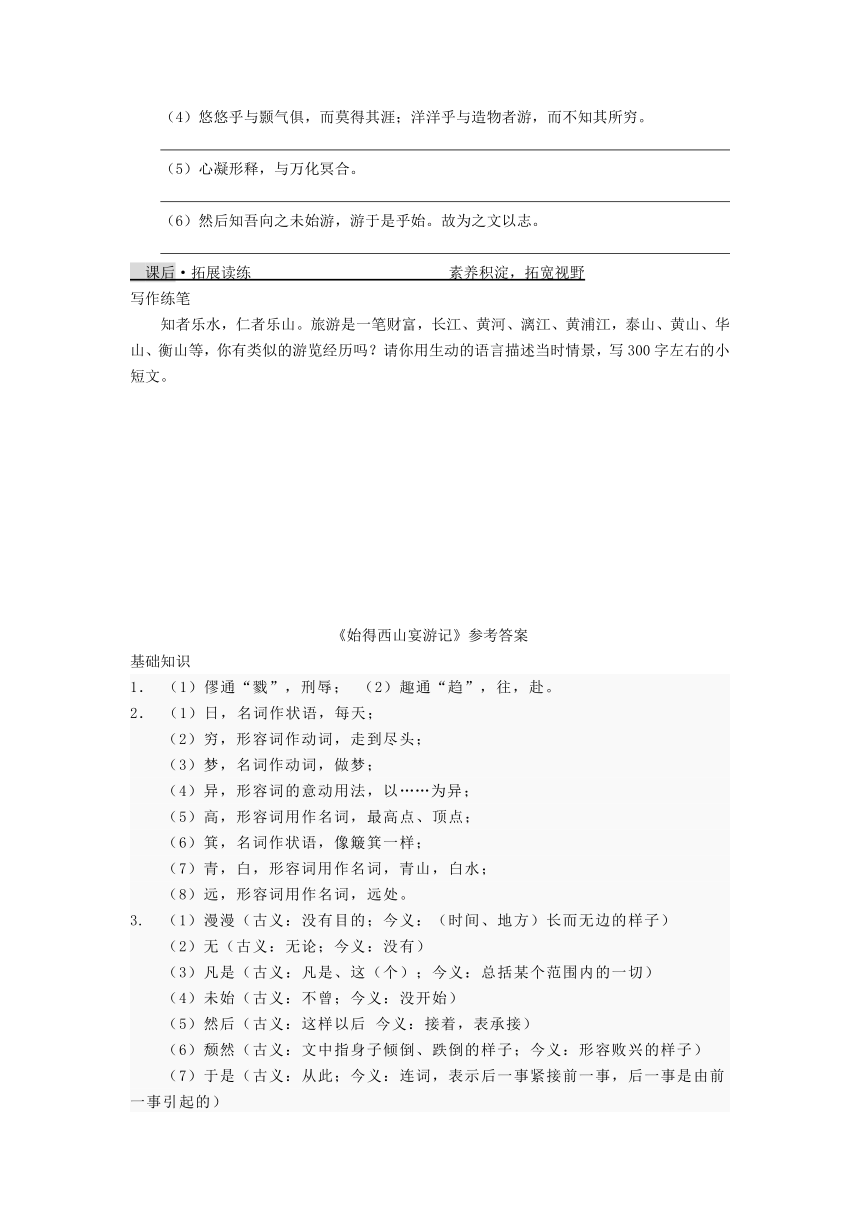

2.重点语句翻译

(1)意有所极,梦亦同趣。

(2)以为凡是州之山水有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。

(3)尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。

(4)悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。

(5)心凝形释,与万化冥合。

(6)然后知吾向之未始游,游于是乎始。故为之文以志。

课后·拓展读练

素养积淀,拓宽视野

写作练笔

知者乐水,仁者乐山。旅游是一笔财富,长江、黄河、漓江、黄浦江,泰山、黄山、华山、衡山等,你有类似的游览经历吗?请你用生动的语言描述当时情景,写300字左右的小短文。

《始得西山宴游记》参考答案

基础知识

1.

(1)僇通“戮”,刑辱;

(2)趣通“趋”,往,赴。

2.

(1)日,名词作状语,每天;

(2)穷,形容词作动词,走到尽头;

(3)梦,名词作动词,做梦;

(4)异,形容词的意动用法,以……为异;

(5)高,形容词用作名词,最高点、顶点;

(6)箕,名词作状语,像簸箕一样;

(7)青,白,形容词用作名词,青山,白水;

(8)远,形容词用作名词,远处。

3. (1)漫漫(古义:没有目的;今义:(时间、地方)长而无边的样子)

(2)无(古义:无论;今义:没有)

(3)凡是(古义:凡是、这(个);今义:总括某个范围内的一切)

(4)未始(古义:不曾;今义:没开始)

(5)然后(古义:这样以后

今义:接着,表承接)

(6)颓然(古义:文中指身子倾倒、跌倒的样子;今义:形容败兴的样子)

(7)于是(古义:从此;今义:连词,表示后一事紧接前一事,后一事是由前一事引起的)

(8)累积

(

古义

:重叠、积压 ;今义:

积累)

(9)然后知吾向之末始游

(古义

这样以后 今义

:连词,表示接着某种动作或情况之后)

(9)更

(古义

:动词,更换交替;今义:

程度副词,更加。)

(10)披(古义

:拨,拨开;

今义:

覆盖在肩背上。)

(11)向

(

古义:

从前;

今义:

朝)

(12)是

(

古义:

代词,这; 今义::判断动词。)

4.文言句式

(1)定语后置句

(2)(我)因坐法华西亭(省略主语“我”)

(3)始指(之)异之(省略宾语“之”,指代西山)

(4)(我)引觞满酌(省略主语“我”)

(5)是岁元和四年也(判断句,语气词“也”,表判断)

重点突破

1.作者游奇山异水是想聊以忘忧文章开头即写明自己不幸的遭遇和贬谪南荒后“恒惴栗”郁闷痛苦不堪的心情,因此几乎走遍了永州的奇山异水,这些山水却没有给他带来特殊的感受,然而当作者游西山时,方发觉西山是任何地方都无法相比的,这高峻的西山卓尔不群的人格是何其熟悉,渐渐地作者不知不觉与天地万物融为一体,欣喜之情溢于言表,“引觞满酌”,沉醉于自然之美中,“心凝形释,与万化冥合”,深切体会到天人合一的至理因此作者认为西山之游才是真正游览山水的开迹以往的游览算不上真正的游览文题“始得”恰好点明此游之意义,并以“始”与“未始”结构全文。

2.本文中心内容是记叙西山之游,但作者开篇却从他处着墨,先写以前永州异山秀水的游览,以此作为铺垫,来比照映衬西山之游不同于以往以往所见的幽泉怪石没有给作者带来精神的愉悦与解脱,虽然畅游酒醉,却不能把自己的全身心投入大自然中,因此“觉而起,起而归”,心中的烦闷依然无法排遣而西山之游却不同,作者首先是被那高悬下望的景象所震惊,所有的景物都聚集在视野之内,浮云萦绕群山,与天空连成一体,此时作者才真正感受到与自然同呼吸,与天地同游的快慰从高峻的西山中作者感受到卓尔不群的人格之美,“心凝形释,与万化冥合”,作者终于找到了自己的知音,他仿佛与西山心心相印,自己志高品峻的情操恰恰在西山那高峻峭拔之貌中得以体现作者在这物我交融之中得到了解脱与审美享受,以至醉不思归。

3.文章开始写以往游览“到则披草而坐,倾壶而醉醉则更相枕以卧……觉而起,起而归”,记叙之中流露出被贬失意抑郁不平的心态而后文写游西山则表现出偶识西山之喜,沉醉之乐,借西山的高峻气势,表现自己高洁的人格,所记游山水景物无不融人自己的感情,表露自己的傲世情怀。

当堂检测

1.一词多义

(1)穷

穷回溪(动词,走到尽头)

穷山之高而止(动词,走到尽头)

而不知其所穷(名词,尽头)

(2)梦

卧而梦(动词,做梦)

梦亦同趣(名词,梦境,梦中)

(3)始

而未始知西山之怪特(副词,曾经)

始指异之(副词,才)

游于是乎始(动词,开始)

(4)而

施施而行,漫漫而游(连词,表修饰)

披草而坐,倾壶而醉(连词,表承接)

卧而梦(连词,表承接)

觉而起,起而归(连词,表承接)

而未始知西山之怪特(连词,表转折)

穷山之高而止(连词,表条件,才)

攀援而登,箕踞而遨(连词,表修饰)

而莫得其涯(连词,表转折)

而不知其所穷(连词,表转折)

至无所见而犹不欲归(连词,表转折)

(5)之

以为凡是州之山水有异态者(助词,的)

始指异之(代词,它,指西山)

则凡数州之土壤,皆在衽席之下(助词,的)

然后知是山之特立(助词,的)

不知日之入(助词,主谓之间取消句子独立性)

然后知吾向之未始游(助词,主谓之间取消句子独立性)

故为之文以志(代词,它,指游西山这件事)

(6)为

自余为僇人(动词,成为)

不与培塿为类(动词,成为)

故为之文以志(介词,为了)

2.重点语句翻译

(1)译文:意有所至,梦也同往。

(2)译文:认为凡是这个州的有奇异姿态的山水,都为我所拥有、欣赏了,但未曾知道西山的怪异独特。

(3)译文:千里内外的景物近在眼前,种种景物聚集、缩拢在一块,没有能够逃离、隐藏在视线之外的。

(4)译文:心神无穷无尽地与天地间的大气融合,没有谁知道他们的边界;无边无际,与大自然游玩,不知道他们的尽头。

(5)译文:心神凝住了,形体消失了,似乎与万物暗暗地融合为一体。

(6)译文:这样以后才知道我以前根本没有游览过,真正的游览赏景是从这次开始的。所以写这篇文章来记。(或:所以为游西山这件事写文章来记。)

趣味阅读

柳

侯

祠(节

选)

余秋雨

客寓柳州,住舍离柳侯祠仅一箭之遥。夜半失眠,迷迷顿顿,听风声雨声,床边似长出齐膝荒草,柳宗元跨过千年飘然孑立,青衫灰黯,神色孤伤。

柳宗元到此地,是公元八一五年夏天。当时这里是远未开化的南荒之地,进行贬放罪人的所在,一听地名就叫人惊栗,就像后来俄国的西伯利亚。西伯利亚还有那分开阔和银亮,这里却整个被原始野林笼罩着,潮湿蒸郁,暗无天日,人烟稀少,瘴疫猖獗。去西伯利亚的罪人,还能让雪撬划下两道长长的生命曲线,这里没有,投下多少具文人的躯体,也消蚀得无影无踪。面南而坐的帝王时不时阴惨一笑,御笔一划,笔尖遥指这座宏大无比的天然监狱。

柳宗元是赶了长路来到这里的。他的被贬,还在十年之前,贬放地是湖南永州。他在永州待了十年,日子过得孤寂而荒凉。亲族朋友不来理睬,地方官员时时监视。炎难使他十分狼狈,一度蓬头垢面,丧魂落魄。但是,灾难也给了他一分宁静,使他有足够的时间与自然相晤,与自我对话。于是,他进入了最佳写作状态,中国文化史拥有了《永州八记》和其他篇什,华夏文学又一次凝聚出了高峰性的构建。

照理,他可以心满意足,不再顾虑仕途枯荣。但是,他是中国人,他是中国文人,他是封建时代的中国文人。他已实现了自己的价值,却又迷惘着自己的价值。永州归还给他一颗比较完整的灵魂,但灵魂的薄壳外还隐伏着无数诱惑。这年年初,一纸诏书命他返回长安,他还是按捺不住,欣喜万状,急急赶去。

当然会经过汩罗江,屈原的形貌立即与自己交叠起来。他随口吟道:

南来不做楚臣悲,

重入修门自有期。

为报春风汩罗道,

莫将波浪枉明时。

(《汩罗遇风》)

这样的诗句出自一位文化大师之手,读着总让人不舒服。他提到了屈原,有意无意地写成了“楚臣”,倒也没有大错。同是汩罗江畔,当年悲悲戚戚的屈原与今天喜气洋洋的柳宗元,心境不同,心态相仿。

个人是没有意义的,只有王朝宠之贬之的臣吏,只有父亲的儿子或儿子的父亲,只有朋友间亲疏纲络中的一点,只有颤栗在众口交铄下的疲软肉体,只有上下左右排行第几的座标,只有社会洪波中的一星波光,只有种种伦理观念的组合和会聚。不应有生命实体,不应有个体灵魂。

到得长安,兜头一盆冷水,朝廷厉声宣告,他被贬到了更为边远的柳州。

朝廷像在给他做游戏,在大一统的版图上挪来移去。不能让你在一处滞留太久,以免对应着稳定的山水构建起独立的人格。多让你在长途上颠颠簸簸吧,让你记住:你不是你。

柳宗元凄楚南回,同路有刘禹锡。刘禹锡被贬到广东连州,不能让这两个文人待在一起。到衡阳应该分手了,两们文豪牵衣拱手,流了很多眼泪。宗元赠别禹锡的诗句是:“今朝不用临河别,垂泪千行便濯缨”。到柳州时,泪迹未干。

嘴角也绽出一丝笑容,那是在嘲谑自己:“十年憔悴到秦京,谁料翻为岭外行”。悲剧,上升到滑稽。

这年他四十三岁,正当盛年。但他预料,这个陌生的柳州会是他的丧葬之地。他四处打量,终于发现了这个罗池,池边还有一座破损不堪的罗池庙。

他无法预料的是,这个罗池庙,将成为他的祠,被供奉千年。

不为什么,就为他破旧箱箧里那一札皱巴巴的诗文。

屈原自没于汩罗江,而柳宗元则走过汩罗江了。幸好回来,柳州、永州无所谓,总比在长安强,什么也不怕,就怕文化人格的失落。中国,太寂寞。

在柳州的柳宗元,宛若一个鲁滨逊。他有一个小小的贬谪官职,利用着,挖了井,办了学,种了树,修了寺庙,放了奴婢。毕竟劳累,在四十七岁上死去。

柳宗元晚年所干的这些事,一般被称为政绩。当然也对,但他的政绩有点特别,每件事,都按着一个正直文人的心意,依照所遇所见的实情作出,并不考据何种政治规范;作了,又花笔墨加以阐释,疏浚理义,文采斐然,成了一种文化现象。在这里,他已不是朝廷棋盘中一枚无生命的棋子,而是凭着自己的文化人格,营业着一个可人的小天地。在当时的中国,这种有着浓郁文化气息的小于地,如果多一些,该多好。

时间增益了柳宗元的魅力。他死后,一代又一代,许多文人带着崇敬和疑问仰望着这位客死南荒的文豪,重蹈他的覆辙的贬官,在南下的路途中,一想到柳宗元,心情就会平适一点。柳州的历代官吏,也会因他而重新检点自己的行止。这些都可以从柳侯词碑廊中看到。柳宗元成了一个独特的形象,使无数文官或多或少地强化了文人意识,询问自己存在的意义。如今柑香亭畔还有一石碑,为光绪十八年间柳州府事蒋兆奎立,这位长沙籍官员写了洋洋洒洒一大篇碑文,说他从柳宗元身上看到了学识文章、自然游观与政事的统一。“夫文章政事,不判两途,侯固以文章而能政事者,而又以游观为为政之具,俾乱虑滞志,无所容入,然后理达而事成,故其惠化至今。”为此,他下快心重修柑香亭,没有钱,就想方设法,精打细算,在碑文中报了一笔筹款明细帐。亭建成后,他便常来这里思念柳宗元,所谓“每于公退之暇,登斯亭也,江山如是,蕉荔依然,见实闻花,宛如当日”,不能不说,这府事的文化意识和文化人格,因柳宗元而有所上升。

【学习重点】

1.

掌握并积累文中出现的关键实词和虚词的意义、用法

2.理解并翻译文中的关键语句

一、了解文学常识

1.作者介绍

柳宗元(773-819),字子厚,唐代河东(今山西省永济)人,人称“柳河东”。晚年贬为柳州(今广西柳州)刺史,故又称“柳柳州”。他是唐代杰出的思想家、文学家,与韩愈同为当时古文运动的领袖,同是“唐宋八大家”之一。贞元九年(793),柳宗元进士及第。公元805年,他参加了以王叔文为首的政治集团,升任礼部员外郎,积极从事政治、经济、军事等方面的改革。但为时不久,就在其政敌联合反击下而失败,受到残酷迫害,先是被贬为永州(今湖南省零陵县)司马;十年之后,又改任为柳州刺史。

柳宗元在中唐的文坛上与韩愈齐名。他能诗善文,成就很高。他的散文包括论说、寓言、杂文和游记等类,文笔犀利,含义深刻,形象生动,气势奔放。就游记而言,他是唐代一位集大成的刻画山水的能手。一方面,他通过自己敏锐的观察,深入的体会,运用简洁概括、鲜明生动的语言,精细而准确地把那些易于被人忽视和遗忘的自然景色画图般地再现出来给读者一种亲临其境的真切之感;另一方面,他在描写山水木石、鸟兽虫鱼的声色动静时,往往将自己横遭贬谪、饱受压抑的境况渗透在里面,达到情景交融的地步,从而曲折地反映了中唐黑暗的社会现实。他的作品收入《柳河东集》。

柳宗元的山水游记对后世游记散文的发展有重大影响,《永州八记》是这方面的代表作,即《始得西山宴游记》《钴鉧潭记》《钴鉧潭西小丘记》《小石潭记》《袁家渴记》《石渠记》《石涧记》《小石城山记》。

他写的游记不仅文笔简洁,描摹生动真切,富有诗情画意,而且处处渗透着作者的思想感情,寄托着对生活遭际的感慨和对黑暗现实的不满。《始得西山宴游记》是《永州八记》的第一篇,作者寄情山水,写偶识西山的欣喜,写西山形势的高峻,写宴饮之乐,写与自然的融合,表露自己的傲世情怀。

2.解题

柳宗元被贬为永州司马后,十年内到处搜奇觅胜,写出一系列刻划入微又托意深远的山水游记。其中最著名的是《永州八记》。《始得西山宴游记》是《永州八记》的第一篇,起着开宗明义、领带各篇的作用。

“记”,是古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

山水游记是柳文中最为脍炙人口的作品,它继承了《水经注》的传统而有所发展,不仅用凝练的文笔、精华的语言描绘南国美好风物,并且把自己的思想感情、不幸遭遇、怨愤抑郁的心情融注其间,文笔或峭拔峻洁,或清邃奇丽,在中国文学史上具有独特地位。

二、夯实基础知识

1.通假字

(1)自余为僇人(

)

(2)梦亦同趣

(

)

2.词类活用

(1)日与其徒上高山(

)

(2)穷回溪(

)

(3)卧而梦(

)

(4)始指异之(

)

(5)穷山之高而上(

)

(6)箕踞而遨(

)

(7)萦青缭白(

)

(8)自远而至(

)

3.古今异义

(1)漫漫而游(

)

(2)无远不到(

)

(3)以为凡是州之山水有异态者(

)

(4)而未始知西山之怪特(

)

(5)然后知是山之特立(

)

(6)颓然就醉(

)

(7)游于是乎始(

)

(8)攒蹙累积

(

)

(9)醉则更相枕以卧

(

)

(10)到则披草而坐

(

)

(11)然后知吾向之末始游(

)

(12)是岁元和四年也

(

)

4.文言句式

(1)以为凡是州之山水有异态者

(2)因坐法华西亭

(3)始指异之

(4)引觞满酌

(5)是岁元和四年也

课堂·读写探究

独上高楼,望尽天涯路

一、重点突破

1.

作者为什么说“然后知吾向之未始游,游于是乎始”

2.

文章中心内容是记叙西山之游,作者为何开篇从他处着墨

3.

作者借西山之游,抒发了自己怎样的人生感受

当堂检测

1.一词多义

(1)穷

穷回溪(

)

穷山之高而止(

)

而不知其所穷(

)

(2)梦

卧而梦(

)

梦亦同趣(

)

(3)始

而未始知西山之怪特(

)

始指异之(

)

游于是乎始(

)

(4)而

施施而行,漫漫而游(

)

披草而坐,倾壶而醉(

)

卧而梦(

)

觉而起,起而归(

)

而未始知西山之怪特(

)

穷山之高而止(

)

攀援而登,箕踞而遨(

)

而莫得其涯(

)

而不知其所穷(

)

至无所见而犹不欲归(

)

(5)之

以为凡是州之山水有异态者(

)

始指异之(

)

则凡数州之土壤,皆在衽席之下(

)

然后知是山之特立(

)

不知日之入(

)

然后知吾向之未始游(

)

故为之文以志(

)

(6)为

自余为僇人(

)

不与培塿为类(

)

故为之文以志(

)

2.重点语句翻译

(1)意有所极,梦亦同趣。

(2)以为凡是州之山水有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。

(3)尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。

(4)悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。

(5)心凝形释,与万化冥合。

(6)然后知吾向之未始游,游于是乎始。故为之文以志。

课后·拓展读练

素养积淀,拓宽视野

写作练笔

知者乐水,仁者乐山。旅游是一笔财富,长江、黄河、漓江、黄浦江,泰山、黄山、华山、衡山等,你有类似的游览经历吗?请你用生动的语言描述当时情景,写300字左右的小短文。

《始得西山宴游记》参考答案

基础知识

1.

(1)僇通“戮”,刑辱;

(2)趣通“趋”,往,赴。

2.

(1)日,名词作状语,每天;

(2)穷,形容词作动词,走到尽头;

(3)梦,名词作动词,做梦;

(4)异,形容词的意动用法,以……为异;

(5)高,形容词用作名词,最高点、顶点;

(6)箕,名词作状语,像簸箕一样;

(7)青,白,形容词用作名词,青山,白水;

(8)远,形容词用作名词,远处。

3. (1)漫漫(古义:没有目的;今义:(时间、地方)长而无边的样子)

(2)无(古义:无论;今义:没有)

(3)凡是(古义:凡是、这(个);今义:总括某个范围内的一切)

(4)未始(古义:不曾;今义:没开始)

(5)然后(古义:这样以后

今义:接着,表承接)

(6)颓然(古义:文中指身子倾倒、跌倒的样子;今义:形容败兴的样子)

(7)于是(古义:从此;今义:连词,表示后一事紧接前一事,后一事是由前一事引起的)

(8)累积

(

古义

:重叠、积压 ;今义:

积累)

(9)然后知吾向之末始游

(古义

这样以后 今义

:连词,表示接着某种动作或情况之后)

(9)更

(古义

:动词,更换交替;今义:

程度副词,更加。)

(10)披(古义

:拨,拨开;

今义:

覆盖在肩背上。)

(11)向

(

古义:

从前;

今义:

朝)

(12)是

(

古义:

代词,这; 今义::判断动词。)

4.文言句式

(1)定语后置句

(2)(我)因坐法华西亭(省略主语“我”)

(3)始指(之)异之(省略宾语“之”,指代西山)

(4)(我)引觞满酌(省略主语“我”)

(5)是岁元和四年也(判断句,语气词“也”,表判断)

重点突破

1.作者游奇山异水是想聊以忘忧文章开头即写明自己不幸的遭遇和贬谪南荒后“恒惴栗”郁闷痛苦不堪的心情,因此几乎走遍了永州的奇山异水,这些山水却没有给他带来特殊的感受,然而当作者游西山时,方发觉西山是任何地方都无法相比的,这高峻的西山卓尔不群的人格是何其熟悉,渐渐地作者不知不觉与天地万物融为一体,欣喜之情溢于言表,“引觞满酌”,沉醉于自然之美中,“心凝形释,与万化冥合”,深切体会到天人合一的至理因此作者认为西山之游才是真正游览山水的开迹以往的游览算不上真正的游览文题“始得”恰好点明此游之意义,并以“始”与“未始”结构全文。

2.本文中心内容是记叙西山之游,但作者开篇却从他处着墨,先写以前永州异山秀水的游览,以此作为铺垫,来比照映衬西山之游不同于以往以往所见的幽泉怪石没有给作者带来精神的愉悦与解脱,虽然畅游酒醉,却不能把自己的全身心投入大自然中,因此“觉而起,起而归”,心中的烦闷依然无法排遣而西山之游却不同,作者首先是被那高悬下望的景象所震惊,所有的景物都聚集在视野之内,浮云萦绕群山,与天空连成一体,此时作者才真正感受到与自然同呼吸,与天地同游的快慰从高峻的西山中作者感受到卓尔不群的人格之美,“心凝形释,与万化冥合”,作者终于找到了自己的知音,他仿佛与西山心心相印,自己志高品峻的情操恰恰在西山那高峻峭拔之貌中得以体现作者在这物我交融之中得到了解脱与审美享受,以至醉不思归。

3.文章开始写以往游览“到则披草而坐,倾壶而醉醉则更相枕以卧……觉而起,起而归”,记叙之中流露出被贬失意抑郁不平的心态而后文写游西山则表现出偶识西山之喜,沉醉之乐,借西山的高峻气势,表现自己高洁的人格,所记游山水景物无不融人自己的感情,表露自己的傲世情怀。

当堂检测

1.一词多义

(1)穷

穷回溪(动词,走到尽头)

穷山之高而止(动词,走到尽头)

而不知其所穷(名词,尽头)

(2)梦

卧而梦(动词,做梦)

梦亦同趣(名词,梦境,梦中)

(3)始

而未始知西山之怪特(副词,曾经)

始指异之(副词,才)

游于是乎始(动词,开始)

(4)而

施施而行,漫漫而游(连词,表修饰)

披草而坐,倾壶而醉(连词,表承接)

卧而梦(连词,表承接)

觉而起,起而归(连词,表承接)

而未始知西山之怪特(连词,表转折)

穷山之高而止(连词,表条件,才)

攀援而登,箕踞而遨(连词,表修饰)

而莫得其涯(连词,表转折)

而不知其所穷(连词,表转折)

至无所见而犹不欲归(连词,表转折)

(5)之

以为凡是州之山水有异态者(助词,的)

始指异之(代词,它,指西山)

则凡数州之土壤,皆在衽席之下(助词,的)

然后知是山之特立(助词,的)

不知日之入(助词,主谓之间取消句子独立性)

然后知吾向之未始游(助词,主谓之间取消句子独立性)

故为之文以志(代词,它,指游西山这件事)

(6)为

自余为僇人(动词,成为)

不与培塿为类(动词,成为)

故为之文以志(介词,为了)

2.重点语句翻译

(1)译文:意有所至,梦也同往。

(2)译文:认为凡是这个州的有奇异姿态的山水,都为我所拥有、欣赏了,但未曾知道西山的怪异独特。

(3)译文:千里内外的景物近在眼前,种种景物聚集、缩拢在一块,没有能够逃离、隐藏在视线之外的。

(4)译文:心神无穷无尽地与天地间的大气融合,没有谁知道他们的边界;无边无际,与大自然游玩,不知道他们的尽头。

(5)译文:心神凝住了,形体消失了,似乎与万物暗暗地融合为一体。

(6)译文:这样以后才知道我以前根本没有游览过,真正的游览赏景是从这次开始的。所以写这篇文章来记。(或:所以为游西山这件事写文章来记。)

趣味阅读

柳

侯

祠(节

选)

余秋雨

客寓柳州,住舍离柳侯祠仅一箭之遥。夜半失眠,迷迷顿顿,听风声雨声,床边似长出齐膝荒草,柳宗元跨过千年飘然孑立,青衫灰黯,神色孤伤。

柳宗元到此地,是公元八一五年夏天。当时这里是远未开化的南荒之地,进行贬放罪人的所在,一听地名就叫人惊栗,就像后来俄国的西伯利亚。西伯利亚还有那分开阔和银亮,这里却整个被原始野林笼罩着,潮湿蒸郁,暗无天日,人烟稀少,瘴疫猖獗。去西伯利亚的罪人,还能让雪撬划下两道长长的生命曲线,这里没有,投下多少具文人的躯体,也消蚀得无影无踪。面南而坐的帝王时不时阴惨一笑,御笔一划,笔尖遥指这座宏大无比的天然监狱。

柳宗元是赶了长路来到这里的。他的被贬,还在十年之前,贬放地是湖南永州。他在永州待了十年,日子过得孤寂而荒凉。亲族朋友不来理睬,地方官员时时监视。炎难使他十分狼狈,一度蓬头垢面,丧魂落魄。但是,灾难也给了他一分宁静,使他有足够的时间与自然相晤,与自我对话。于是,他进入了最佳写作状态,中国文化史拥有了《永州八记》和其他篇什,华夏文学又一次凝聚出了高峰性的构建。

照理,他可以心满意足,不再顾虑仕途枯荣。但是,他是中国人,他是中国文人,他是封建时代的中国文人。他已实现了自己的价值,却又迷惘着自己的价值。永州归还给他一颗比较完整的灵魂,但灵魂的薄壳外还隐伏着无数诱惑。这年年初,一纸诏书命他返回长安,他还是按捺不住,欣喜万状,急急赶去。

当然会经过汩罗江,屈原的形貌立即与自己交叠起来。他随口吟道:

南来不做楚臣悲,

重入修门自有期。

为报春风汩罗道,

莫将波浪枉明时。

(《汩罗遇风》)

这样的诗句出自一位文化大师之手,读着总让人不舒服。他提到了屈原,有意无意地写成了“楚臣”,倒也没有大错。同是汩罗江畔,当年悲悲戚戚的屈原与今天喜气洋洋的柳宗元,心境不同,心态相仿。

个人是没有意义的,只有王朝宠之贬之的臣吏,只有父亲的儿子或儿子的父亲,只有朋友间亲疏纲络中的一点,只有颤栗在众口交铄下的疲软肉体,只有上下左右排行第几的座标,只有社会洪波中的一星波光,只有种种伦理观念的组合和会聚。不应有生命实体,不应有个体灵魂。

到得长安,兜头一盆冷水,朝廷厉声宣告,他被贬到了更为边远的柳州。

朝廷像在给他做游戏,在大一统的版图上挪来移去。不能让你在一处滞留太久,以免对应着稳定的山水构建起独立的人格。多让你在长途上颠颠簸簸吧,让你记住:你不是你。

柳宗元凄楚南回,同路有刘禹锡。刘禹锡被贬到广东连州,不能让这两个文人待在一起。到衡阳应该分手了,两们文豪牵衣拱手,流了很多眼泪。宗元赠别禹锡的诗句是:“今朝不用临河别,垂泪千行便濯缨”。到柳州时,泪迹未干。

嘴角也绽出一丝笑容,那是在嘲谑自己:“十年憔悴到秦京,谁料翻为岭外行”。悲剧,上升到滑稽。

这年他四十三岁,正当盛年。但他预料,这个陌生的柳州会是他的丧葬之地。他四处打量,终于发现了这个罗池,池边还有一座破损不堪的罗池庙。

他无法预料的是,这个罗池庙,将成为他的祠,被供奉千年。

不为什么,就为他破旧箱箧里那一札皱巴巴的诗文。

屈原自没于汩罗江,而柳宗元则走过汩罗江了。幸好回来,柳州、永州无所谓,总比在长安强,什么也不怕,就怕文化人格的失落。中国,太寂寞。

在柳州的柳宗元,宛若一个鲁滨逊。他有一个小小的贬谪官职,利用着,挖了井,办了学,种了树,修了寺庙,放了奴婢。毕竟劳累,在四十七岁上死去。

柳宗元晚年所干的这些事,一般被称为政绩。当然也对,但他的政绩有点特别,每件事,都按着一个正直文人的心意,依照所遇所见的实情作出,并不考据何种政治规范;作了,又花笔墨加以阐释,疏浚理义,文采斐然,成了一种文化现象。在这里,他已不是朝廷棋盘中一枚无生命的棋子,而是凭着自己的文化人格,营业着一个可人的小天地。在当时的中国,这种有着浓郁文化气息的小于地,如果多一些,该多好。

时间增益了柳宗元的魅力。他死后,一代又一代,许多文人带着崇敬和疑问仰望着这位客死南荒的文豪,重蹈他的覆辙的贬官,在南下的路途中,一想到柳宗元,心情就会平适一点。柳州的历代官吏,也会因他而重新检点自己的行止。这些都可以从柳侯词碑廊中看到。柳宗元成了一个独特的形象,使无数文官或多或少地强化了文人意识,询问自己存在的意义。如今柑香亭畔还有一石碑,为光绪十八年间柳州府事蒋兆奎立,这位长沙籍官员写了洋洋洒洒一大篇碑文,说他从柳宗元身上看到了学识文章、自然游观与政事的统一。“夫文章政事,不判两途,侯固以文章而能政事者,而又以游观为为政之具,俾乱虑滞志,无所容入,然后理达而事成,故其惠化至今。”为此,他下快心重修柑香亭,没有钱,就想方设法,精打细算,在碑文中报了一笔筹款明细帐。亭建成后,他便常来这里思念柳宗元,所谓“每于公退之暇,登斯亭也,江山如是,蕉荔依然,见实闻花,宛如当日”,不能不说,这府事的文化意识和文化人格,因柳宗元而有所上升。