苏教版语文必修二第三专题《阿房宫赋》导学案

文档属性

| 名称 | 苏教版语文必修二第三专题《阿房宫赋》导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 79.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-12 08:44:11 | ||

图片预览

文档简介

《阿房宫赋》导学案

【学习重点】

1.

落实“词类活用”等文言基础知识

2.理解写景状物的常见分析角度

3.结合《六国论》,进一步掌握“借古讽今”的写法

一、诵记名言警句——主题名句积累“苍生为念”

1.爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

——孟子

2.君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水则覆舟。——荀子

3.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

——屈原

4.穷年忧黎元,叹息肠内热。

——杜甫

5.贤者不悲其身之死,而忧其国之衰。——苏洵

6.先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹

7.寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。——鲁迅

二、了解文学常识

(一)走进作者

行走江湖,纵情天下

杜牧一生游历山水,足迹踏遍祖国河山。而且每到一地,他都会用诗来记载下留连山水时的感受。在他的游历诗中,我们不难看出他的治国平天下的情怀。比如,他曾在和州凭吊乌江亭,这是当年楚汉相争时项羽自杀之处,他写道:“胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。江东弟子多才俊,卷土重来未可知。”他在横江,作《题横江馆》:“孙家兄弟晋龙骧,驰骋功名作帝王。至今江山谁是主?苔矶空属钓鱼郎。”夜泊芜湖,想起他和沈传师的情谊,他写道:“往事惟江月,孤灯但客船。岘山云影畔,棠叶水声前。”不着一字,把怀念写尽。身处黄州,作《兰溪》:“兰溪春尽碧泱泱,映水兰花雨发香。楚国大夫憔悴日,应寻北路去潇湘。”

(二)了解背景

杜牧所处的时代,唐王朝政治腐败,阶级矛盾异常尖锐,而且藩镇跋扈,吐蕃、南诏、回鹘等纷纷入侵,更加重了人民的痛苦,大唐帝国已处于崩溃的前夕。杜牧针对这种形势,极力主张内平藩镇,加强统一;外御侵略,巩固国防。为了实现这些理想,他希望当时的统治者励精图治,富民强兵。而现实恰恰和他的愿望相反。敬宗李湛,“游戏无度,狎昵群小”,“视朝月不再三,大臣罕得进见”,又“好治宫室,欲营别殿,制度甚广”,并命人“修东都宫阙及道中行宫”,以备游幸……对于这一切,杜牧是既愤慨又痛心的。他在《上知己文章启》中明白地指出:“宝历(敬宗的年号)大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”以规劝当政者,要以史为鉴。

三、夯实基础知识

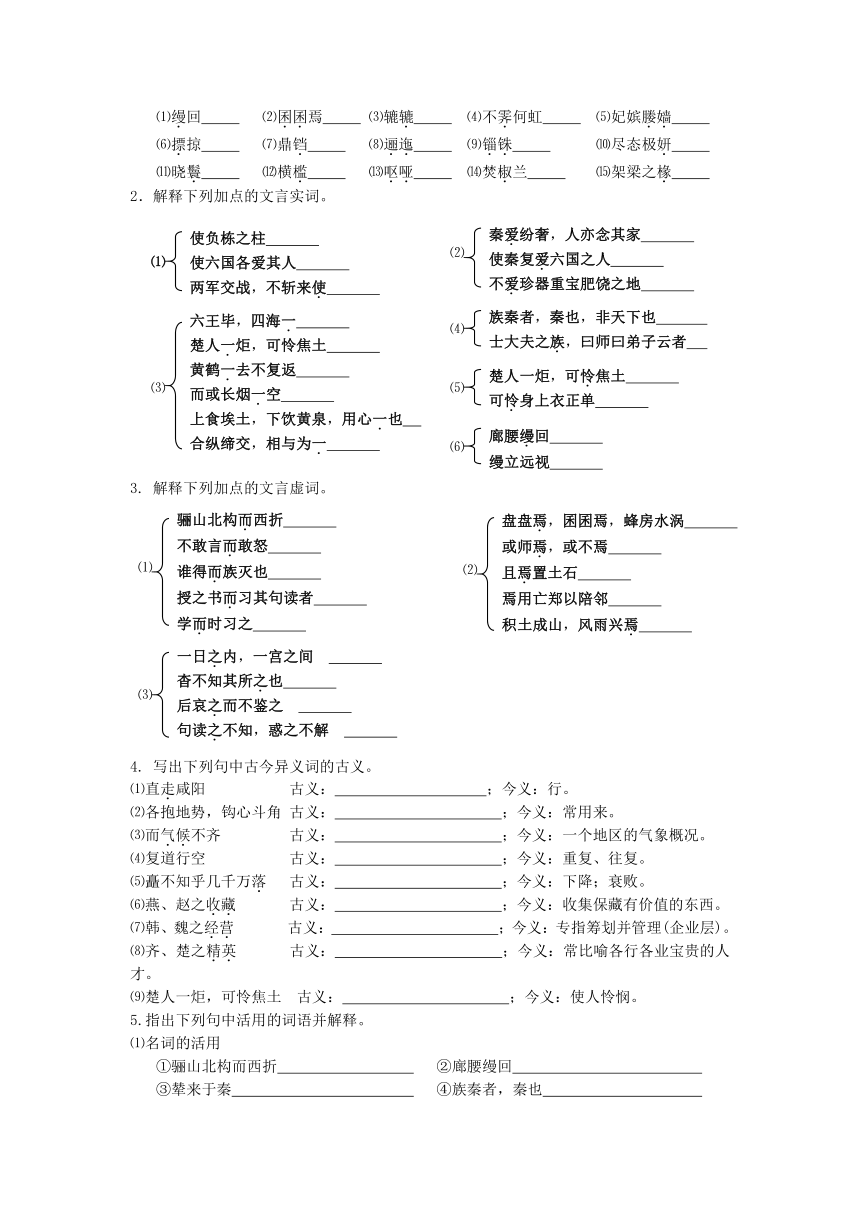

1.读课文,借助课下注释和工具书,给加点字注音。

⑴缦回

⑵囷囷焉

⑶辘辘

⑷不霁何虹

⑸妃嫔媵嫱

⑹摽掠

⑺鼎铛

⑻逦迤

⑼锱铢

⑽尽态极妍

⑾晓鬟

⑿横槛

⒀呕哑

⒁焚椒兰

⒂架梁之椽

2.解释下列加点的文言实词。

3.

解释下列加点的文言虚词。

4.

写出下列句中古今异义词的古义。

⑴直走咸阳

古义:

;今义:行。

⑵各抱地势,钩心斗角

古义:

;今义:常用来。

⑶而气候不齐

古义:

;今义:一个地区的气象概况。

⑷复道行空

古义:

;今义:重复、往复。

⑸矗不知乎几千万落

古义:

;今义:下降;衰败。

⑹燕、赵之收藏

古义:

;今义:收集保藏有价值的东西。

⑺韩、魏之经营

古义:

;今义:专指筹划并管理(企业层)。

⑻齐、楚之精英

古义:

;今义:常比喻各行各业宝贵的人才。

⑼楚人一炬,可怜焦土

古义:

;今义:使人怜悯。

5.指出下列句中活用的词语并解释。

⑴名词的活用

①骊山北构而西折

②廊腰缦回

③辇来于秦

④族秦者,秦也

⑤未云何龙

⑥不霁何虹

⑦朝歌夜弦

⑧楚人一炬

⑨可怜焦土

⑩鼎铛玉石,金块珠砾

⑾后人哀之而不鉴之

⑵形容词的活用。

①奈何取之尽锱铢

②歌台暖响,春光融融

⑶数词的活用。

六王毕,四海—

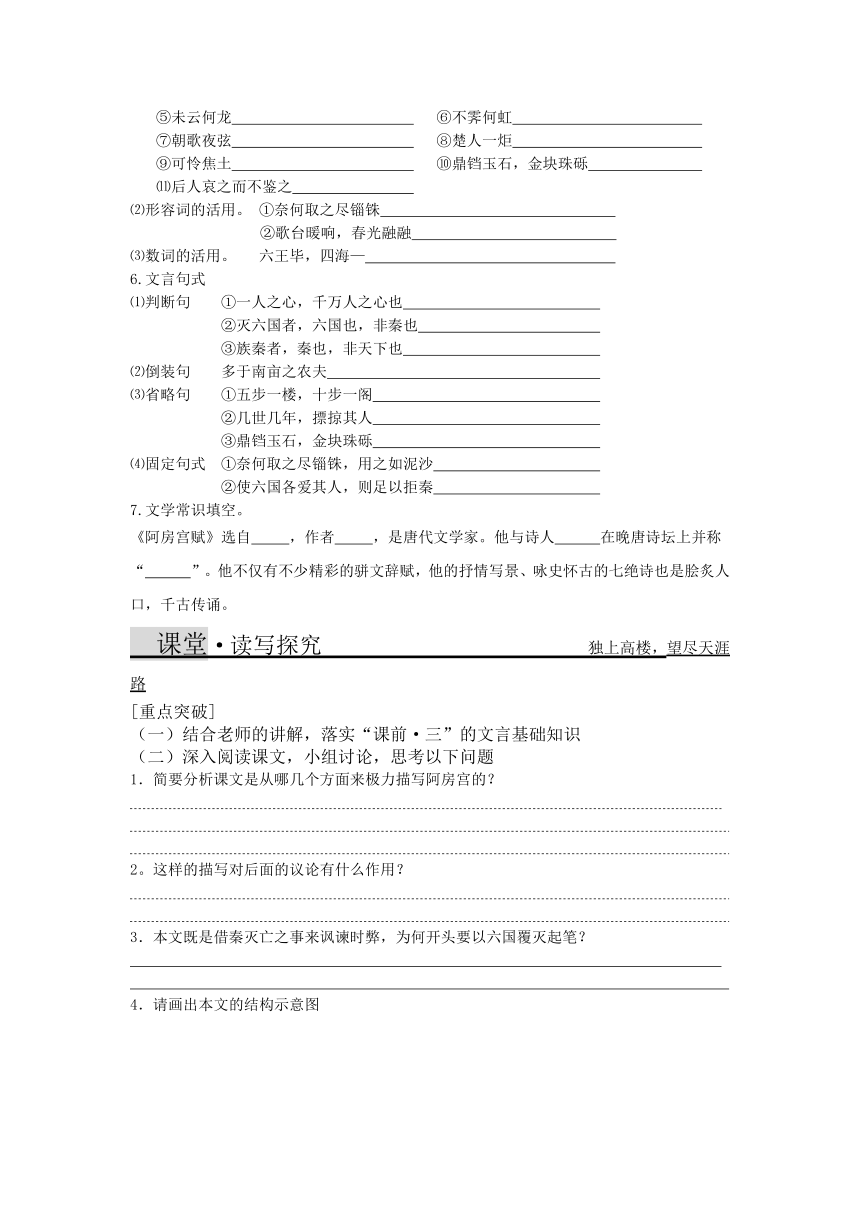

6.文言句式

⑴判断句

①一人之心,千万人之心也

②灭六国者,六国也,非秦也

③族秦者,秦也,非天下也

⑵倒装句

多于南亩之农夫

⑶省略句

①五步一楼,十步一阁

②几世几年,摽掠其人

③鼎铛玉石,金块珠砾

⑷固定句式

①奈何取之尽锱铢,用之如泥沙

②使六国各爱其人,则足以拒秦

7.文学常识填空。

《阿房宫赋》选自

,作者

,是唐代文学家。他与诗人

在晚唐诗坛上并称“

”。他不仅有不少精彩的骈文辞赋,他的抒情写景、咏史怀古的七绝诗也是脍炙人口,千古传诵。

课堂·读写探究

独上高楼,望尽天涯路

[重点突破]

(一)结合老师的讲解,落实“课前·三”的文言基础知识

(二)深入阅读课文,小组讨论,思考以下问题

1.简要分析课文是从哪几个方面来极力描写阿房宫的?

2。这样的描写对后面的议论有什么作用?

3.本文既是借秦灭亡之事来讽谏时弊,为何开头要以六国覆灭起笔?

4.请画出本文的结构示意图

课后·拓展读练

素养积淀,拓宽视野

文本深度阅读

阅读下面一首诗,完成1~2题。

过骊山作

杜

牧

始皇东游出周鼎,刘项纵观皆引颈。

削平天下实辛勤,却为道旁穷百姓。

黔首不愚尔益愚,千里函关囚独夫。

牧童火入九泉底,烧作灰时犹未枯。

1.请从杜牧的《阿房宫赋》中找出与画线诗句内容相一致的句子。

2.简要概括分析本诗的主旨及立意。

[文本素材运用]

学完《阿房宫赋》后,你发现文本中哪些素材(包括作者)可以用到写作之中呢?仿照下面的示例,写出你对文本素材的发现和运用过程。

[运用示例]

水能载舟,亦能覆舟

历史的宝贵经验告诉我们,大至一个朝代的政权,小至一个政府的官员,与人民群众的关系是否融洽和谐,能否得到人民的支持和拥护,是关系自身生死存亡的重要因素。帝王李世民深谙“得人心者得天下,失人心者失天下”的道理,所以他说:“天子者,有道则人推而为主,无道则人弃而不用,诚可畏也。”现实的惨痛教训也同样验证了上述道理。改革开放以来,在市场经济大潮的冲击下相继落水没顶的一批批贪官污吏,他们的蜕化变质和违法犯罪,多半都是从脱离人民开始的,直至走向人民的对立面,遭遇“覆舟”的灭顶之灾!

你的发现和运用:

《阿房宫赋》参考答案

[课前]

三、1⑴màn

⑵qūn

⑶lù

⑷jì

⑸yìng

qiáng

⑹piāo

⑺chēng

⑻lǐ

yǐ

⑼zī

zhū

⑽yán

⑾huán

⑿jiàn

⒀ōu

yā

⒁jiāo

⒂chuán

2.⑴让,动词

/

假使,连词

/

使者,名词

⑵喜爱,动词

/

爱护,动词

/

吝惜,动词

⑶统一,动词

/

数词

/

一旦,副词

/

全,都,副词

/

专一,形容词

/

一体,名词

⑷灭族,动词

/

类,名词

⑸叹惜,动词

/

怜悯,同情,动词

⑹无花纹的帛,名词作状语,像缦一样

/

久,形容词

3.

⑴连词,表假设

/

连词,表转折

/

连词,补足关系

/

连词,表并列

/

连词,表递进

⑵……的样子,义同“然”

/

句末语气词,不译

/

疑问代词,哪里

/

疑问代词,何

/

兼词,于之,于此

⑶结构助词,的

/

动词,到……去

/

代词,指秦灭亡的事

/

宾语前置的标志,助词。

4.

⑴趋向。⑵指宫室结构参差错落,精巧工致。⑶天气。⑷双层,双重。⑸座,所。⑹此为动词作名词,指收藏的金玉珍宝等物。⑺本谓营造,引申为筹划营谋(语出《诗经·大雅·灵

台》),此处动词作名词,指苦心经营积累的金玉珍宝。⑻本为事物的精华部分,此比喻金玉珍宝。⑼可惜。

5.⑴①北、西:名词作状语。从骊山向北,向西

②腰、缦:名词作状语。像人的腰一样,像缦一样

③辇:名词作状语,乘辇车

④族:名词活用作动词,灭族。杀死全族的人

⑤龙:名词活用作动词,出现龙

⑥虹:名词活用作动词,出现虹

⑦歌、弦:名词活用作动词,唱歌,弹琴

⑧炬:名词用作动词,放火

⑨焦土:名词用作动词,成为焦土

⑩“铛”“石”“块”“砾”都是名词分别用作动词,当做铛、当做石、当做块、当做砾

⑾鉴:名词意动用法,以……为鉴

⑵①尽:形容词使动用法,使……尽

②暖:形容词使动用法,使……充满暖意

⑶一:数词活用作动词,统一

6.⑴①②③均为“……也”表示判断。

⑵介宾短语后置句

⑶①五步(有)一楼,十步(有)一阁(省略谓语)

②几世几年,擦掠(于)其人(省略介词“于”)

③(以)鼎(为)铛(以)玉(为)石,(以)金(为)块(以)珠(为)砾。

⑷①“奈何”,固定词组,此外表示反问,可译为“怎么”“为什么”。

②“足以”,固定词组,表示有能力有条件做某事,用在动词前面,可译为“能够”“可以”。

7.《樊川文集》

杜牧

李商隐

小李杜

[课堂]

(二)1。课文从三个方面来描写阿房宫:一是写阿房宫建筑之奇,二是写阿房宫美女之众,三是写阿房宫珍宝之多。写建筑,课文先展开广阔而高峻之全貌,进而细绘宫中楼、廊、檐、长桥复道、歌台舞殿之奇;写美女,述其来历,状其梳洗,言其美貌,诉其哀怨,绘声绘色,备加渲染;写珍宝,既写六国剽掠,倚叠如山,又写秦人弃掷,视若瓦砾。

2.这些描写用墨如泼,淋漓兴会,极尽铺陈夸张之能事,充分体现了赋体的特色。然而铺陈阿房官规模大,宫室多、美女众、珍宝富并非作者作赋的目的。透过楼台殿阁、脂粉金玉这一画面,作者旨在说明秦统治者之奢侈腐化已到了无以复加的地步。而为维持这种奢侈生活所进行的横征暴敛,正是导致秦王朝覆亡的根本原因。《古文观止》的篇末总评说:“前幅极写阿房之瑰丽,不是羡慕其奢华,正以见骄横敛怨之至,而民不堪命也,便伏有不爱六国之人意在。”可见,文章前面所进行的动人描绘乃是为后面的正义宏论张本,为篇末归结秦灭亡的历史教训、讽谕现实,提供了坚实的基础。

3.作者讽谏时弊,以秦王朝灭亡为借鉴;写秦朝覆灭,又以六国衰亡为铺垫。六国何以会灭?赋中说到“灭六国者,六国也,非秦也……使六国各爱其人,则足以拒秦”,可见,六国灭亡,是不能爱民的结果。从何看出六国不爱民呢?“燕、赵之收藏,韩、魏之经营,齐、楚之精英,几世几年,摽掠其人,倚叠如山。”秦之珍宝(财富之代称)来自六国,六国之珍宝取自百姓,统治者为满足奢华生活之需要,对百姓肆意搜刮,锱铢不留。“六国”因不爱民而“毕”其统治;秦如吸取教训,“复爱六国之人”,那就不致迅速灭亡。然而“蜀山兀,阿房出”,秦王朝由此又走上了六国灭亡的老路。开头12个字,既在广阔的历史背景上引出阿房宫的修建,又起到了笼盖全篇、暗示主题的作用。

拓展读练

1.答案:独夫之心,日益骄固。戊卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

解析:根据历史事件,联系课文内客回答。

2.参考答案:诗中用通俗的语言对秦始皇进行辛辣的讽刺,既肯定他削平六国、统一天下的艰辛,又批评他不知体恤百姓,一味残暴,以至断送天下的愚蠢。末两句写秦始皇苦心经营的坟墓,到后来被牧童失火烧毁,他自己只落得个尸骨不全的可悲下场。这是对秦始皇梦想独霸天下、万世为君的深刻讽刺。这首诗的主题思想和《阿房宫赋》相似,也是借古讽今,劝谕当政者不要胡作非为,以免引起人民的反抗。

解析:从思想内容和作者表达的感情方面分析。

使负栋之柱

使六国各爱其人

两军交战,不斩来使

⑴

六王毕,四海一

楚人一炬,可怜焦土

黄鹤一去不复返

而或长烟一空

上食埃土,下饮黄泉,用心一也

合纵缔交,相与为一

⑶

秦爱纷奢,人亦念其家

使秦复爱六国之人

不爱珍器重宝肥饶之地

⑵

族秦者,秦也,非天下也

士大夫之族,曰师曰弟子云者

⑷

楚人一炬,可怜焦土

可怜身上衣正单

⑸

廊腰缦回

缦立远视

⑹

骊山北构而西折

不敢言而敢怒

谁得而族灭也

授之书而习其句读者

学而时习之

盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡

或师焉,或不焉

且焉置土石

焉用亡郑以陪邻

积土成山,风雨兴焉

⑴

⑵

一日之内,一宫之间

杳不知其所之也

后哀之而不鉴之

句读之不知,惑之不解

⑶

【学习重点】

1.

落实“词类活用”等文言基础知识

2.理解写景状物的常见分析角度

3.结合《六国论》,进一步掌握“借古讽今”的写法

一、诵记名言警句——主题名句积累“苍生为念”

1.爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

——孟子

2.君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水则覆舟。——荀子

3.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

——屈原

4.穷年忧黎元,叹息肠内热。

——杜甫

5.贤者不悲其身之死,而忧其国之衰。——苏洵

6.先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹

7.寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。——鲁迅

二、了解文学常识

(一)走进作者

行走江湖,纵情天下

杜牧一生游历山水,足迹踏遍祖国河山。而且每到一地,他都会用诗来记载下留连山水时的感受。在他的游历诗中,我们不难看出他的治国平天下的情怀。比如,他曾在和州凭吊乌江亭,这是当年楚汉相争时项羽自杀之处,他写道:“胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。江东弟子多才俊,卷土重来未可知。”他在横江,作《题横江馆》:“孙家兄弟晋龙骧,驰骋功名作帝王。至今江山谁是主?苔矶空属钓鱼郎。”夜泊芜湖,想起他和沈传师的情谊,他写道:“往事惟江月,孤灯但客船。岘山云影畔,棠叶水声前。”不着一字,把怀念写尽。身处黄州,作《兰溪》:“兰溪春尽碧泱泱,映水兰花雨发香。楚国大夫憔悴日,应寻北路去潇湘。”

(二)了解背景

杜牧所处的时代,唐王朝政治腐败,阶级矛盾异常尖锐,而且藩镇跋扈,吐蕃、南诏、回鹘等纷纷入侵,更加重了人民的痛苦,大唐帝国已处于崩溃的前夕。杜牧针对这种形势,极力主张内平藩镇,加强统一;外御侵略,巩固国防。为了实现这些理想,他希望当时的统治者励精图治,富民强兵。而现实恰恰和他的愿望相反。敬宗李湛,“游戏无度,狎昵群小”,“视朝月不再三,大臣罕得进见”,又“好治宫室,欲营别殿,制度甚广”,并命人“修东都宫阙及道中行宫”,以备游幸……对于这一切,杜牧是既愤慨又痛心的。他在《上知己文章启》中明白地指出:“宝历(敬宗的年号)大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”以规劝当政者,要以史为鉴。

三、夯实基础知识

1.读课文,借助课下注释和工具书,给加点字注音。

⑴缦回

⑵囷囷焉

⑶辘辘

⑷不霁何虹

⑸妃嫔媵嫱

⑹摽掠

⑺鼎铛

⑻逦迤

⑼锱铢

⑽尽态极妍

⑾晓鬟

⑿横槛

⒀呕哑

⒁焚椒兰

⒂架梁之椽

2.解释下列加点的文言实词。

3.

解释下列加点的文言虚词。

4.

写出下列句中古今异义词的古义。

⑴直走咸阳

古义:

;今义:行。

⑵各抱地势,钩心斗角

古义:

;今义:常用来。

⑶而气候不齐

古义:

;今义:一个地区的气象概况。

⑷复道行空

古义:

;今义:重复、往复。

⑸矗不知乎几千万落

古义:

;今义:下降;衰败。

⑹燕、赵之收藏

古义:

;今义:收集保藏有价值的东西。

⑺韩、魏之经营

古义:

;今义:专指筹划并管理(企业层)。

⑻齐、楚之精英

古义:

;今义:常比喻各行各业宝贵的人才。

⑼楚人一炬,可怜焦土

古义:

;今义:使人怜悯。

5.指出下列句中活用的词语并解释。

⑴名词的活用

①骊山北构而西折

②廊腰缦回

③辇来于秦

④族秦者,秦也

⑤未云何龙

⑥不霁何虹

⑦朝歌夜弦

⑧楚人一炬

⑨可怜焦土

⑩鼎铛玉石,金块珠砾

⑾后人哀之而不鉴之

⑵形容词的活用。

①奈何取之尽锱铢

②歌台暖响,春光融融

⑶数词的活用。

六王毕,四海—

6.文言句式

⑴判断句

①一人之心,千万人之心也

②灭六国者,六国也,非秦也

③族秦者,秦也,非天下也

⑵倒装句

多于南亩之农夫

⑶省略句

①五步一楼,十步一阁

②几世几年,摽掠其人

③鼎铛玉石,金块珠砾

⑷固定句式

①奈何取之尽锱铢,用之如泥沙

②使六国各爱其人,则足以拒秦

7.文学常识填空。

《阿房宫赋》选自

,作者

,是唐代文学家。他与诗人

在晚唐诗坛上并称“

”。他不仅有不少精彩的骈文辞赋,他的抒情写景、咏史怀古的七绝诗也是脍炙人口,千古传诵。

课堂·读写探究

独上高楼,望尽天涯路

[重点突破]

(一)结合老师的讲解,落实“课前·三”的文言基础知识

(二)深入阅读课文,小组讨论,思考以下问题

1.简要分析课文是从哪几个方面来极力描写阿房宫的?

2。这样的描写对后面的议论有什么作用?

3.本文既是借秦灭亡之事来讽谏时弊,为何开头要以六国覆灭起笔?

4.请画出本文的结构示意图

课后·拓展读练

素养积淀,拓宽视野

文本深度阅读

阅读下面一首诗,完成1~2题。

过骊山作

杜

牧

始皇东游出周鼎,刘项纵观皆引颈。

削平天下实辛勤,却为道旁穷百姓。

黔首不愚尔益愚,千里函关囚独夫。

牧童火入九泉底,烧作灰时犹未枯。

1.请从杜牧的《阿房宫赋》中找出与画线诗句内容相一致的句子。

2.简要概括分析本诗的主旨及立意。

[文本素材运用]

学完《阿房宫赋》后,你发现文本中哪些素材(包括作者)可以用到写作之中呢?仿照下面的示例,写出你对文本素材的发现和运用过程。

[运用示例]

水能载舟,亦能覆舟

历史的宝贵经验告诉我们,大至一个朝代的政权,小至一个政府的官员,与人民群众的关系是否融洽和谐,能否得到人民的支持和拥护,是关系自身生死存亡的重要因素。帝王李世民深谙“得人心者得天下,失人心者失天下”的道理,所以他说:“天子者,有道则人推而为主,无道则人弃而不用,诚可畏也。”现实的惨痛教训也同样验证了上述道理。改革开放以来,在市场经济大潮的冲击下相继落水没顶的一批批贪官污吏,他们的蜕化变质和违法犯罪,多半都是从脱离人民开始的,直至走向人民的对立面,遭遇“覆舟”的灭顶之灾!

你的发现和运用:

《阿房宫赋》参考答案

[课前]

三、1⑴màn

⑵qūn

⑶lù

⑷jì

⑸yìng

qiáng

⑹piāo

⑺chēng

⑻lǐ

yǐ

⑼zī

zhū

⑽yán

⑾huán

⑿jiàn

⒀ōu

yā

⒁jiāo

⒂chuán

2.⑴让,动词

/

假使,连词

/

使者,名词

⑵喜爱,动词

/

爱护,动词

/

吝惜,动词

⑶统一,动词

/

数词

/

一旦,副词

/

全,都,副词

/

专一,形容词

/

一体,名词

⑷灭族,动词

/

类,名词

⑸叹惜,动词

/

怜悯,同情,动词

⑹无花纹的帛,名词作状语,像缦一样

/

久,形容词

3.

⑴连词,表假设

/

连词,表转折

/

连词,补足关系

/

连词,表并列

/

连词,表递进

⑵……的样子,义同“然”

/

句末语气词,不译

/

疑问代词,哪里

/

疑问代词,何

/

兼词,于之,于此

⑶结构助词,的

/

动词,到……去

/

代词,指秦灭亡的事

/

宾语前置的标志,助词。

4.

⑴趋向。⑵指宫室结构参差错落,精巧工致。⑶天气。⑷双层,双重。⑸座,所。⑹此为动词作名词,指收藏的金玉珍宝等物。⑺本谓营造,引申为筹划营谋(语出《诗经·大雅·灵

台》),此处动词作名词,指苦心经营积累的金玉珍宝。⑻本为事物的精华部分,此比喻金玉珍宝。⑼可惜。

5.⑴①北、西:名词作状语。从骊山向北,向西

②腰、缦:名词作状语。像人的腰一样,像缦一样

③辇:名词作状语,乘辇车

④族:名词活用作动词,灭族。杀死全族的人

⑤龙:名词活用作动词,出现龙

⑥虹:名词活用作动词,出现虹

⑦歌、弦:名词活用作动词,唱歌,弹琴

⑧炬:名词用作动词,放火

⑨焦土:名词用作动词,成为焦土

⑩“铛”“石”“块”“砾”都是名词分别用作动词,当做铛、当做石、当做块、当做砾

⑾鉴:名词意动用法,以……为鉴

⑵①尽:形容词使动用法,使……尽

②暖:形容词使动用法,使……充满暖意

⑶一:数词活用作动词,统一

6.⑴①②③均为“……也”表示判断。

⑵介宾短语后置句

⑶①五步(有)一楼,十步(有)一阁(省略谓语)

②几世几年,擦掠(于)其人(省略介词“于”)

③(以)鼎(为)铛(以)玉(为)石,(以)金(为)块(以)珠(为)砾。

⑷①“奈何”,固定词组,此外表示反问,可译为“怎么”“为什么”。

②“足以”,固定词组,表示有能力有条件做某事,用在动词前面,可译为“能够”“可以”。

7.《樊川文集》

杜牧

李商隐

小李杜

[课堂]

(二)1。课文从三个方面来描写阿房宫:一是写阿房宫建筑之奇,二是写阿房宫美女之众,三是写阿房宫珍宝之多。写建筑,课文先展开广阔而高峻之全貌,进而细绘宫中楼、廊、檐、长桥复道、歌台舞殿之奇;写美女,述其来历,状其梳洗,言其美貌,诉其哀怨,绘声绘色,备加渲染;写珍宝,既写六国剽掠,倚叠如山,又写秦人弃掷,视若瓦砾。

2.这些描写用墨如泼,淋漓兴会,极尽铺陈夸张之能事,充分体现了赋体的特色。然而铺陈阿房官规模大,宫室多、美女众、珍宝富并非作者作赋的目的。透过楼台殿阁、脂粉金玉这一画面,作者旨在说明秦统治者之奢侈腐化已到了无以复加的地步。而为维持这种奢侈生活所进行的横征暴敛,正是导致秦王朝覆亡的根本原因。《古文观止》的篇末总评说:“前幅极写阿房之瑰丽,不是羡慕其奢华,正以见骄横敛怨之至,而民不堪命也,便伏有不爱六国之人意在。”可见,文章前面所进行的动人描绘乃是为后面的正义宏论张本,为篇末归结秦灭亡的历史教训、讽谕现实,提供了坚实的基础。

3.作者讽谏时弊,以秦王朝灭亡为借鉴;写秦朝覆灭,又以六国衰亡为铺垫。六国何以会灭?赋中说到“灭六国者,六国也,非秦也……使六国各爱其人,则足以拒秦”,可见,六国灭亡,是不能爱民的结果。从何看出六国不爱民呢?“燕、赵之收藏,韩、魏之经营,齐、楚之精英,几世几年,摽掠其人,倚叠如山。”秦之珍宝(财富之代称)来自六国,六国之珍宝取自百姓,统治者为满足奢华生活之需要,对百姓肆意搜刮,锱铢不留。“六国”因不爱民而“毕”其统治;秦如吸取教训,“复爱六国之人”,那就不致迅速灭亡。然而“蜀山兀,阿房出”,秦王朝由此又走上了六国灭亡的老路。开头12个字,既在广阔的历史背景上引出阿房宫的修建,又起到了笼盖全篇、暗示主题的作用。

拓展读练

1.答案:独夫之心,日益骄固。戊卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

解析:根据历史事件,联系课文内客回答。

2.参考答案:诗中用通俗的语言对秦始皇进行辛辣的讽刺,既肯定他削平六国、统一天下的艰辛,又批评他不知体恤百姓,一味残暴,以至断送天下的愚蠢。末两句写秦始皇苦心经营的坟墓,到后来被牧童失火烧毁,他自己只落得个尸骨不全的可悲下场。这是对秦始皇梦想独霸天下、万世为君的深刻讽刺。这首诗的主题思想和《阿房宫赋》相似,也是借古讽今,劝谕当政者不要胡作非为,以免引起人民的反抗。

解析:从思想内容和作者表达的感情方面分析。

使负栋之柱

使六国各爱其人

两军交战,不斩来使

⑴

六王毕,四海一

楚人一炬,可怜焦土

黄鹤一去不复返

而或长烟一空

上食埃土,下饮黄泉,用心一也

合纵缔交,相与为一

⑶

秦爱纷奢,人亦念其家

使秦复爱六国之人

不爱珍器重宝肥饶之地

⑵

族秦者,秦也,非天下也

士大夫之族,曰师曰弟子云者

⑷

楚人一炬,可怜焦土

可怜身上衣正单

⑸

廊腰缦回

缦立远视

⑹

骊山北构而西折

不敢言而敢怒

谁得而族灭也

授之书而习其句读者

学而时习之

盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡

或师焉,或不焉

且焉置土石

焉用亡郑以陪邻

积土成山,风雨兴焉

⑴

⑵

一日之内,一宫之间

杳不知其所之也

后哀之而不鉴之

句读之不知,惑之不解

⑶