人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》《阿房宫赋》导学案

文档属性

| 名称 | 人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》《阿房宫赋》导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

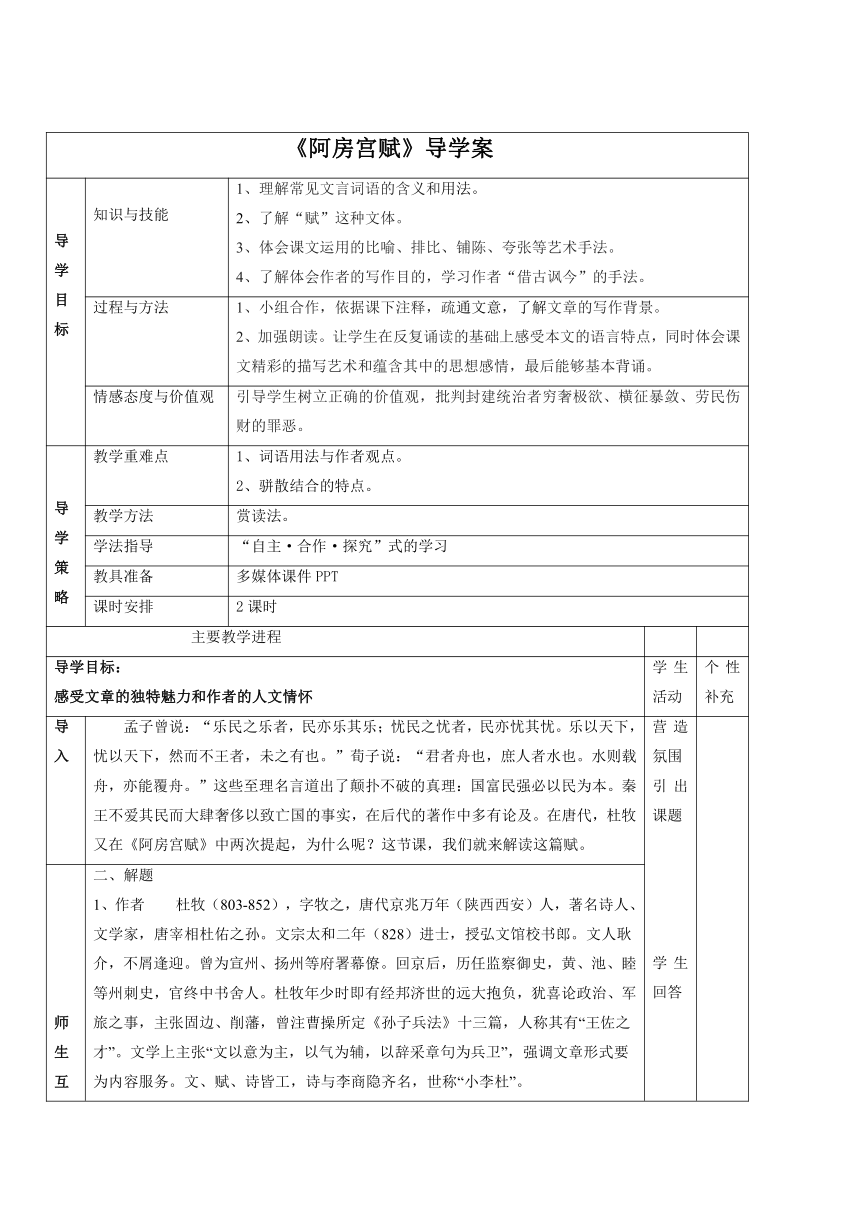

《阿房宫赋》导学案

导学目标

知识与技能

1、理解常见文言词语的含义和用法。

2、了解“赋”这种文体。

3、体会课文运用的比喻、排比、铺陈、夸张等艺术手法。

4、了解体会作者的写作目的,学习作者“借古讽今”的手法。

过程与方法

1、小组合作,依据课下注释,疏通文意,了解文章的写作背景。

2、加强朗读。让学生在反复诵读的基础上感受本文的语言特点,同时体会课文精彩的描写艺术和蕴含其中的思想感情,最后能够基本背诵。

情感态度与价值观

引导学生树立正确的价值观,批判封建统治者穷奢极欲、横征暴敛、劳民伤财的罪恶。

导学策略

教学重难点

1、词语用法与作者观点。2、骈散结合的特点。

教学方法

赏读法。

学法指导

“自主·合作·探究”式的学习

教具准备

多媒体课件PPT

课时安排

2课时

主要教学进程

导学目标:感受文章的独特魅力和作者的人文情怀

学生活动

个性补充

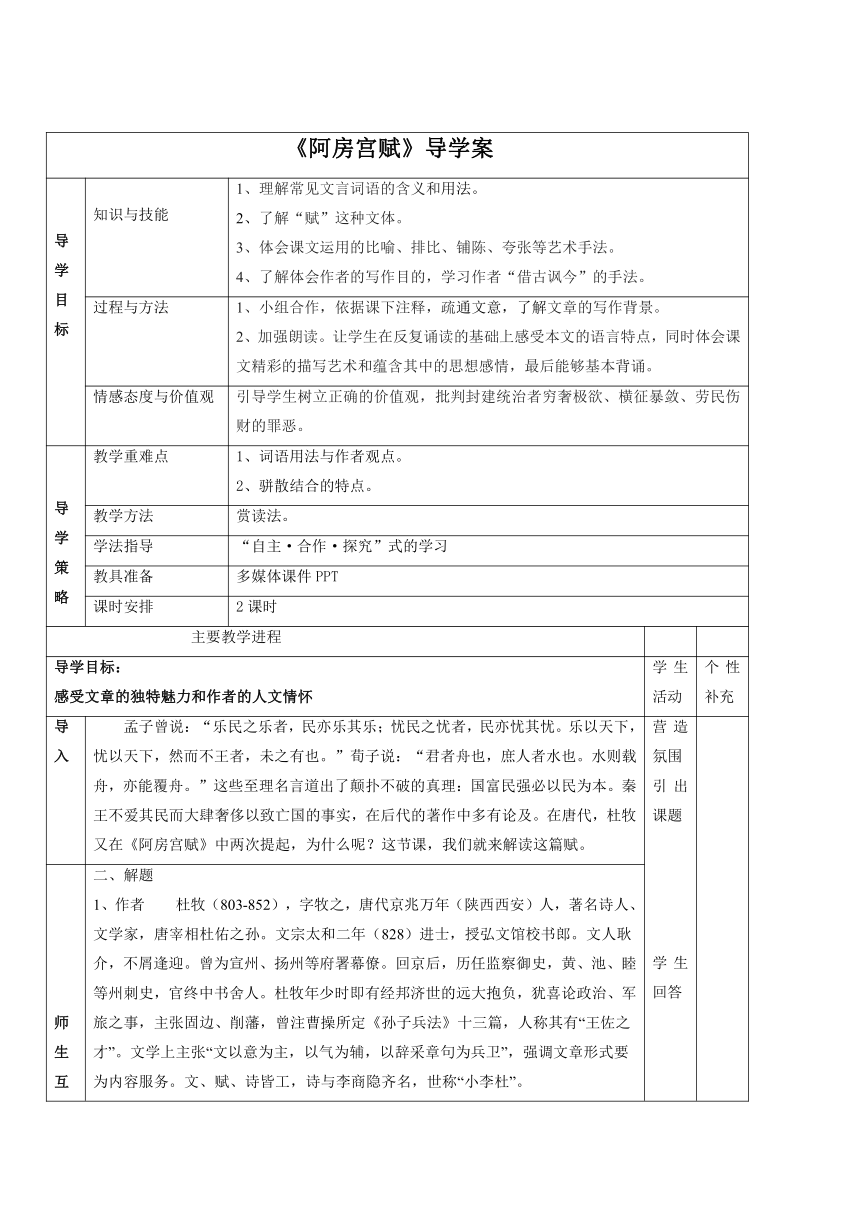

导入

孟子曾说:“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”荀子说:“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,亦能覆舟。”这些至理名言道出了颠扑不破的真理:国富民强必以民为本。秦王不爱其民而大肆奢侈以致亡国的事实,在后代的著作中多有论及。在唐代,杜牧又在《阿房宫赋》中两次提起,为什么呢?这节课,我们就来解读这篇赋。

营造氛围引出课题学生回答学生动手做笔记学生多种朗读方式学生记好笔记学生做笔记,并适时回答学生做好笔记学生自读思考总结学生学生自读思考总结

师生互动构建新知师生互动构建新知师生互动构建新

二、解题

1、作者 杜牧(803-852),字牧之,唐代京兆万年(陕西西安)人,著名诗人、文学家,唐宰相杜佑之孙。文宗太和二年(828)进士,授弘文馆校书郎。文人耿介,不屑逢迎。曾为宣州、扬州等府署幕僚。回京后,历任监察御史,黄、池、睦等州刺史,官终中书舍人。杜牧年少时即有经邦济世的远大抱负,犹喜论政治、军旅之事,主张固边、削藩,曾注曹操所定《孙子兵法》十三篇,人称其有“王佐之才”。文学上主张“文以意为主,以气为辅,以辞采章句为兵卫”,强调文章形式要为内容服务。文、赋、诗皆工,诗与李商隐齐名,世称“小李杜”。

2、背景。 阿房宫,秦宫名,故址在今陕西省西安市西北。始建于秦始皇三十五年(前212年),役夫七十余万,工程浩大,至秦灭时仍未完工。因其前殿所在地为阿房,故称“阿房宫”。杜牧此文写于唐敬宗宝历元年(825),自称有讽喻敬宗“大起宫室,广声色”之意。

3、赋。

“赋”是古文中介于韵文与散文之间的一种文体。形成于汉代,盛行于六朝。多用铺陈夸张手法,极尽渲染之能事,语言讲究对偶,注重声律,辞藻华丽,富有文采,称为骈赋。唐宋时,它已经爪尖散文化,句式参差,长短不齐,多以散代骈,押韵也比较自由,人称“文赋”。

三、指导自读课文1、2两段。

1、诵读指导。

2、关于重点词语和疑难语句的点拨。四、研习第一段

1、补充解释。

2、本段主要写什么?分几层来写?

明确:本段主要写阿房宫的雄伟壮观,可分三层。

①第一层(“六王毕”四句)写秦统一的气概,阿房宫的规模和建造它的辛苦。

②第二层(从“覆压三百余里”到“不知西东”)从全景到本体构筑,写阿房宫的雄伟壮观,宏伟瑰丽。其中“覆压三百余里,隔离天日”两句,勾勒出阿房宫占地广阔,凌云蔽日的雄伟气势,给人一个总体的印象:广、高。自“骊山北构而西折,直走咸阳”到“高低冥迷,不知西东”,就广、高两方面作进一步的描写。

③第三层(从“歌台暖响”到段末)用夸张的手法描写了歌舞之盛,衬托出阿房宫的宏大宽广。五、分析第二段

1、补充解释。

2、第2段主要写什么?内容可分为几层?

明确:第2段写阿房宫的美人和珍宝,揭露秦朝统治者奢侈的生活。本段内容可分三层。

①第一层(从“妃嫔媵嫱”到“为秦宫人”)接上文,点出那些供秦始皇享乐的歌舞者,乃是六国的“妃嫔媵嫱,王子皇孙”。同时又回应“六王毕,四海一”说明歌舞者的由来。

②第二层(从“明星荧荧”到“有不得见者三十六年”)通过六组排比句,写宫人梳妆打扮,既表现了他们的悲惨命运,又揭示了秦始皇的骄奢淫逸。

③第三层(从“燕赵之收藏”到段末)承上歌舞之盛,美人之多,进而写珍宝之富。由写人的被欺压转而写物的被践踏。

六、课堂小结

这节课,我们领略了杜牧的华美的语言,希望同学们课后反复诵读和咀嚼,模仿运用,只有如此,文章才有望增华。

第二课时[导学要点]:赏读第三、四段,欣赏文章结构,把握整体思路;比较阅读。一、导入新课

名篇《阿房宫赋》历来受到人们的高评。“至杜牧之《阿房宫赋》,古今脍炙”(元·祝尧《古赋辨体》),“古来之赋,此为第一”。文章不仅有严谨的结构,而且还有绚丽华美的语言。这优美的语言既有堆红叠翠的亭台楼阁,又有百姓的叹息,宫女的啜泣,帝王的呵斥,戍卒的呐喊。这节课,让我们继续欣赏这优美的语言吧!

二、指导自读课文3、4两段

三、赏读第三段

1、补充注释。2、分析第3段的内容和层次。

明确:本段由描写转向议论,显示出作这篇赋文的本意。共分三层。

①“用之如泥少”以上为第一层,对秦统治者的残民以自肥作了有力的抨击。

②从“使负栋之柱”到“日益骄固”为第二层,用六组比喻句排比,尽情地揭露了秦王朝的奢靡给人民带来的深重灾难,也写出了郁积人民胸中的愤怒和仇恨。

③最后四句是第三层,写了三件史实:“戍卒叫”写陈涉、吴广起义,“函谷举”写刘邦破关,“楚人一炬”二句写项羽火烧阿房宫。它们共同表现了貌似强大的秦王朝在人民起义的怒涛中迅速土崩瓦解灰飞烟灭的可耻可悲下场,突出了人民的巨大力量。

四、赏读第四段

1、补充注释。

2、分析内容。

①“呜呼”一词用在段首,有什么作用,表现了作者怎样的感情?“呜呼”之后的四句话说出了一个什么道理?

明确:“呜呼”一词领起全段,表现了作者对历史教训的沉痛感触,加强感彩,起到既以理服人,又以情感人的作用。“呜呼”之后的四句话提出论点,阐明兴亡自取的道理。

②“嗟夫”后用假设语气要说明什么?

明确:“嗟夫”后用假设语气申述论据,指出爱民与长治久安的息息相关。

③“秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也”一句中的四个“后人”,各指什么?这句话有什么深意?

明确:第一、二、四个“后人”指秦以后的人,包括作者当时的唐统治者,第个“后人”指唐以后的统治者。这句话提醒唐统治者不要重蹈亡秦的覆辙。

④作者认为六国与秦灭亡的原因是什么?请一句话概括本段段意。

明确:原因都是不爱其民。段意是总结六国和秦灭亡的历史教训,向当世统治者发出警告。

五、欣赏文章的结构

根据内容,文章可分为几大部分?它们之间是怎样有机地联系在一起的?它们之间什么关系?(结合“赋”的特点)

明确:文章可分为两大部分,第一部分(1、2段)是叙事,第二部分(3、4段)是议论。“赋”的特点在于“体物言志”,即铺叙事情,抒发情志。因此说,两部分之间是铺事与写志的关系。铺事是写志工的基础,写志是铺事的目的。六、比较阅读:简要比较《阿房宫赋》与《过秦论》在写法上与本文的异同。

明确:赋是介于诗和散文之间的一种文学样式,所以它的文学色彩更浓一些,在行文上更注重描写、铺陈、夸饰等文学手法的运用,所以《阿房宫赋》前三小节不拘于具体的“现实和真实”,而是发挥想象和联想极力描绘秦的奢靡荒淫。《过秦论》严格说应是一篇史论,它应以史为依据、基础,所以应集中更多的笔墨来陈述、记叙相关的历史史实,再在史实的基础上提出自己的观点

七、课堂小结

读一篇好文章,总是唇齿留香,《阿房宫赋》就这种文质兼美的好文章。好文不厌百回读,希望同学们课后反复诵读和咀嚼,模仿运用,只有如此,我们才能提高自己的语言运用能力。

教后感

导学目标

知识与技能

1、理解常见文言词语的含义和用法。

2、了解“赋”这种文体。

3、体会课文运用的比喻、排比、铺陈、夸张等艺术手法。

4、了解体会作者的写作目的,学习作者“借古讽今”的手法。

过程与方法

1、小组合作,依据课下注释,疏通文意,了解文章的写作背景。

2、加强朗读。让学生在反复诵读的基础上感受本文的语言特点,同时体会课文精彩的描写艺术和蕴含其中的思想感情,最后能够基本背诵。

情感态度与价值观

引导学生树立正确的价值观,批判封建统治者穷奢极欲、横征暴敛、劳民伤财的罪恶。

导学策略

教学重难点

1、词语用法与作者观点。2、骈散结合的特点。

教学方法

赏读法。

学法指导

“自主·合作·探究”式的学习

教具准备

多媒体课件PPT

课时安排

2课时

主要教学进程

导学目标:感受文章的独特魅力和作者的人文情怀

学生活动

个性补充

导入

孟子曾说:“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”荀子说:“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,亦能覆舟。”这些至理名言道出了颠扑不破的真理:国富民强必以民为本。秦王不爱其民而大肆奢侈以致亡国的事实,在后代的著作中多有论及。在唐代,杜牧又在《阿房宫赋》中两次提起,为什么呢?这节课,我们就来解读这篇赋。

营造氛围引出课题学生回答学生动手做笔记学生多种朗读方式学生记好笔记学生做笔记,并适时回答学生做好笔记学生自读思考总结学生学生自读思考总结

师生互动构建新知师生互动构建新知师生互动构建新

二、解题

1、作者 杜牧(803-852),字牧之,唐代京兆万年(陕西西安)人,著名诗人、文学家,唐宰相杜佑之孙。文宗太和二年(828)进士,授弘文馆校书郎。文人耿介,不屑逢迎。曾为宣州、扬州等府署幕僚。回京后,历任监察御史,黄、池、睦等州刺史,官终中书舍人。杜牧年少时即有经邦济世的远大抱负,犹喜论政治、军旅之事,主张固边、削藩,曾注曹操所定《孙子兵法》十三篇,人称其有“王佐之才”。文学上主张“文以意为主,以气为辅,以辞采章句为兵卫”,强调文章形式要为内容服务。文、赋、诗皆工,诗与李商隐齐名,世称“小李杜”。

2、背景。 阿房宫,秦宫名,故址在今陕西省西安市西北。始建于秦始皇三十五年(前212年),役夫七十余万,工程浩大,至秦灭时仍未完工。因其前殿所在地为阿房,故称“阿房宫”。杜牧此文写于唐敬宗宝历元年(825),自称有讽喻敬宗“大起宫室,广声色”之意。

3、赋。

“赋”是古文中介于韵文与散文之间的一种文体。形成于汉代,盛行于六朝。多用铺陈夸张手法,极尽渲染之能事,语言讲究对偶,注重声律,辞藻华丽,富有文采,称为骈赋。唐宋时,它已经爪尖散文化,句式参差,长短不齐,多以散代骈,押韵也比较自由,人称“文赋”。

三、指导自读课文1、2两段。

1、诵读指导。

2、关于重点词语和疑难语句的点拨。四、研习第一段

1、补充解释。

2、本段主要写什么?分几层来写?

明确:本段主要写阿房宫的雄伟壮观,可分三层。

①第一层(“六王毕”四句)写秦统一的气概,阿房宫的规模和建造它的辛苦。

②第二层(从“覆压三百余里”到“不知西东”)从全景到本体构筑,写阿房宫的雄伟壮观,宏伟瑰丽。其中“覆压三百余里,隔离天日”两句,勾勒出阿房宫占地广阔,凌云蔽日的雄伟气势,给人一个总体的印象:广、高。自“骊山北构而西折,直走咸阳”到“高低冥迷,不知西东”,就广、高两方面作进一步的描写。

③第三层(从“歌台暖响”到段末)用夸张的手法描写了歌舞之盛,衬托出阿房宫的宏大宽广。五、分析第二段

1、补充解释。

2、第2段主要写什么?内容可分为几层?

明确:第2段写阿房宫的美人和珍宝,揭露秦朝统治者奢侈的生活。本段内容可分三层。

①第一层(从“妃嫔媵嫱”到“为秦宫人”)接上文,点出那些供秦始皇享乐的歌舞者,乃是六国的“妃嫔媵嫱,王子皇孙”。同时又回应“六王毕,四海一”说明歌舞者的由来。

②第二层(从“明星荧荧”到“有不得见者三十六年”)通过六组排比句,写宫人梳妆打扮,既表现了他们的悲惨命运,又揭示了秦始皇的骄奢淫逸。

③第三层(从“燕赵之收藏”到段末)承上歌舞之盛,美人之多,进而写珍宝之富。由写人的被欺压转而写物的被践踏。

六、课堂小结

这节课,我们领略了杜牧的华美的语言,希望同学们课后反复诵读和咀嚼,模仿运用,只有如此,文章才有望增华。

第二课时[导学要点]:赏读第三、四段,欣赏文章结构,把握整体思路;比较阅读。一、导入新课

名篇《阿房宫赋》历来受到人们的高评。“至杜牧之《阿房宫赋》,古今脍炙”(元·祝尧《古赋辨体》),“古来之赋,此为第一”。文章不仅有严谨的结构,而且还有绚丽华美的语言。这优美的语言既有堆红叠翠的亭台楼阁,又有百姓的叹息,宫女的啜泣,帝王的呵斥,戍卒的呐喊。这节课,让我们继续欣赏这优美的语言吧!

二、指导自读课文3、4两段

三、赏读第三段

1、补充注释。2、分析第3段的内容和层次。

明确:本段由描写转向议论,显示出作这篇赋文的本意。共分三层。

①“用之如泥少”以上为第一层,对秦统治者的残民以自肥作了有力的抨击。

②从“使负栋之柱”到“日益骄固”为第二层,用六组比喻句排比,尽情地揭露了秦王朝的奢靡给人民带来的深重灾难,也写出了郁积人民胸中的愤怒和仇恨。

③最后四句是第三层,写了三件史实:“戍卒叫”写陈涉、吴广起义,“函谷举”写刘邦破关,“楚人一炬”二句写项羽火烧阿房宫。它们共同表现了貌似强大的秦王朝在人民起义的怒涛中迅速土崩瓦解灰飞烟灭的可耻可悲下场,突出了人民的巨大力量。

四、赏读第四段

1、补充注释。

2、分析内容。

①“呜呼”一词用在段首,有什么作用,表现了作者怎样的感情?“呜呼”之后的四句话说出了一个什么道理?

明确:“呜呼”一词领起全段,表现了作者对历史教训的沉痛感触,加强感彩,起到既以理服人,又以情感人的作用。“呜呼”之后的四句话提出论点,阐明兴亡自取的道理。

②“嗟夫”后用假设语气要说明什么?

明确:“嗟夫”后用假设语气申述论据,指出爱民与长治久安的息息相关。

③“秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也”一句中的四个“后人”,各指什么?这句话有什么深意?

明确:第一、二、四个“后人”指秦以后的人,包括作者当时的唐统治者,第个“后人”指唐以后的统治者。这句话提醒唐统治者不要重蹈亡秦的覆辙。

④作者认为六国与秦灭亡的原因是什么?请一句话概括本段段意。

明确:原因都是不爱其民。段意是总结六国和秦灭亡的历史教训,向当世统治者发出警告。

五、欣赏文章的结构

根据内容,文章可分为几大部分?它们之间是怎样有机地联系在一起的?它们之间什么关系?(结合“赋”的特点)

明确:文章可分为两大部分,第一部分(1、2段)是叙事,第二部分(3、4段)是议论。“赋”的特点在于“体物言志”,即铺叙事情,抒发情志。因此说,两部分之间是铺事与写志的关系。铺事是写志工的基础,写志是铺事的目的。六、比较阅读:简要比较《阿房宫赋》与《过秦论》在写法上与本文的异同。

明确:赋是介于诗和散文之间的一种文学样式,所以它的文学色彩更浓一些,在行文上更注重描写、铺陈、夸饰等文学手法的运用,所以《阿房宫赋》前三小节不拘于具体的“现实和真实”,而是发挥想象和联想极力描绘秦的奢靡荒淫。《过秦论》严格说应是一篇史论,它应以史为依据、基础,所以应集中更多的笔墨来陈述、记叙相关的历史史实,再在史实的基础上提出自己的观点

七、课堂小结

读一篇好文章,总是唇齿留香,《阿房宫赋》就这种文质兼美的好文章。好文不厌百回读,希望同学们课后反复诵读和咀嚼,模仿运用,只有如此,我们才能提高自己的语言运用能力。

教后感

同课章节目录