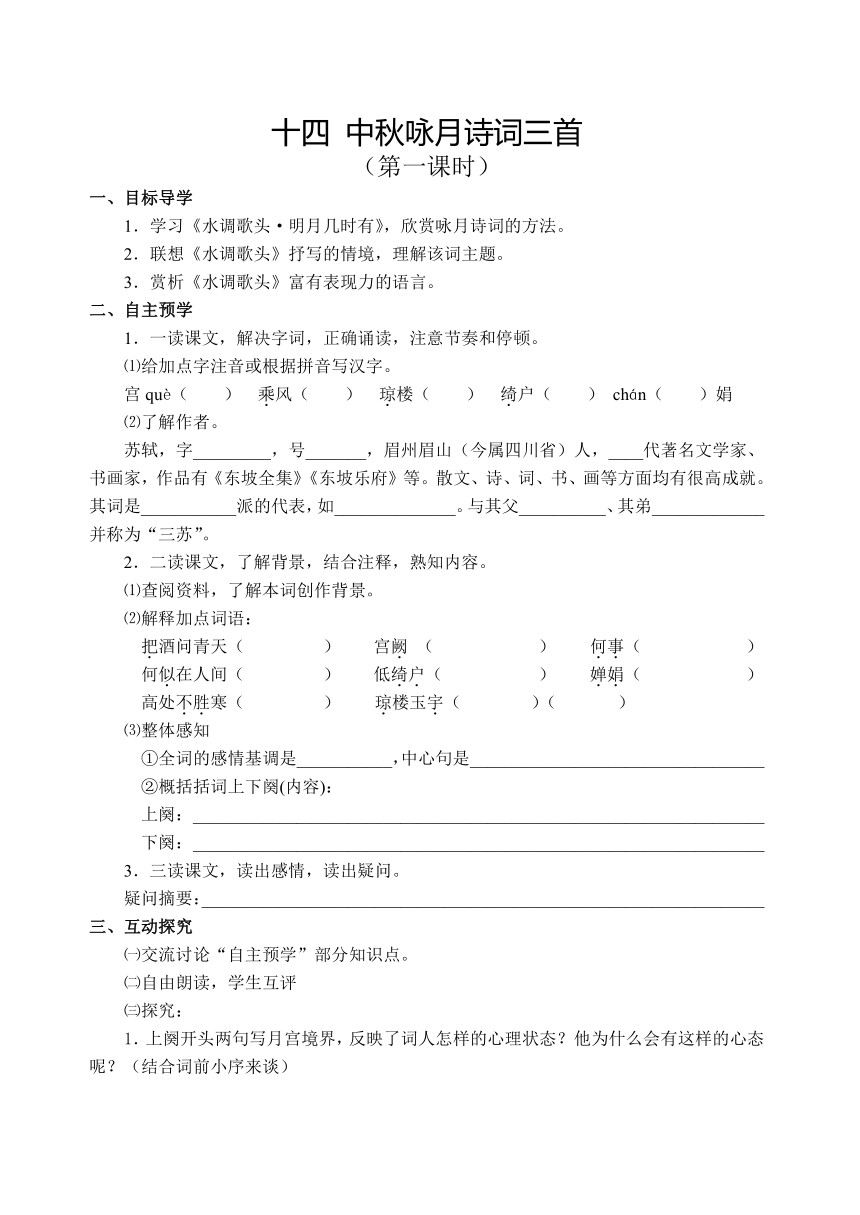

苏教2016版语文七年级上册第14课《中秋咏月诗词三首》导学案及答案

文档属性

| 名称 | 苏教2016版语文七年级上册第14课《中秋咏月诗词三首》导学案及答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 20.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-13 20:04:50 | ||

图片预览

文档简介

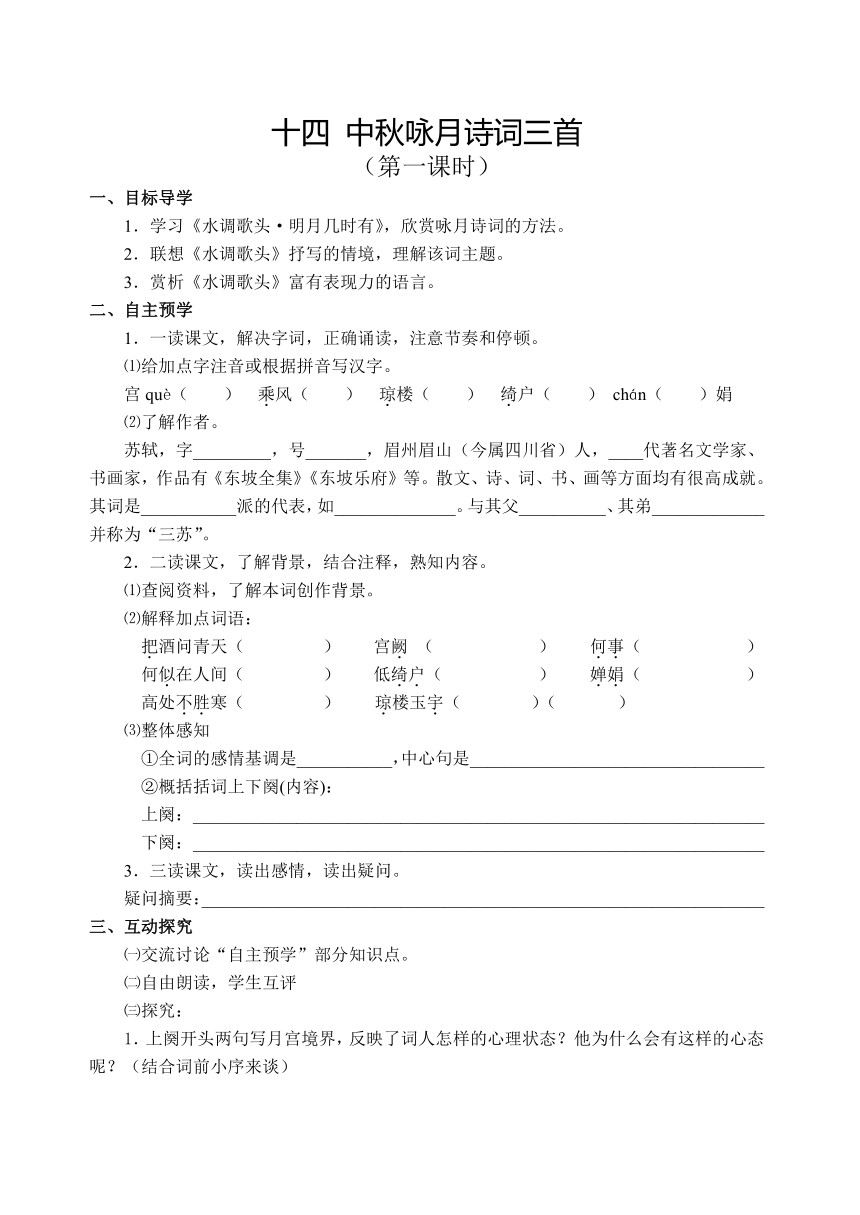

十四

中秋咏月诗词三首

(第一课时)

一、目标导学

1.学习《水调歌头·明月几时有》,欣赏咏月诗词的方法。

2.联想《水调歌头》抒写的情境,理解该词主题。

3.赏析《水调歌头》富有表现力的语言。

二、自主预学

1.一读课文,解决字词,正确诵读,注意节奏和停顿。

⑴给加点字注音或根据拼音写汉字。

宫què(

)

乘风(

)

琼楼(

)

绮户(

)

chán(

)娟

⑵了解作者。

苏轼,字_________,号_______,眉州眉山(今属四川省)人,____代著名文学家、书画家,作品有《东坡全集》《东坡乐府》等。散文、诗、词、书、画等方面均有很高成就。其词是___________派的代表,如______________。与其父__________、其弟_____________并称为“三苏”。

2.二读课文,了解背景,结合注释,熟知内容。

⑴查阅资料,了解本词创作背景。

⑵解释加点词语:

把酒问青天(

)

宫阙

(

)

何事(

)

何似在人间(

)

低绮户(

)

婵娟(

)

高处不胜寒(

)

琼楼玉宇(

)(

)

⑶整体感知

①全词的感情基调是___________,中心句是__________________________________

②概括括词上下阕(内容):

上阕:__________________________________________________________________

下阕:__________________________________________________________________

3.三读课文,读出感情,读出疑问。

疑问摘要:_________________________________________________________________

三、互动探究

㈠交流讨论“自主预学”部分知识点。

㈡自由朗读,学生互评

㈢探究:

1.上阕开头两句写月宫境界,反映了词人怎样的心理状态?他为什么会有这样的心态呢?(结合词前小序来谈)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”又反映了他怎样的心理?

_____________________________________________________________________________

3.诗人矛盾的心理最终是如何解决的?从哪句话可以看出来?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.下阕是什么引起“离人”无眠的?作者是怎样想通了“月有阴晴圆缺,人有悲欢离合”的?既然离别不可避免,词人最终表现出了怎样的心态?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.结合具体句子,说说这首词表达了词人怎样的思想感情?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

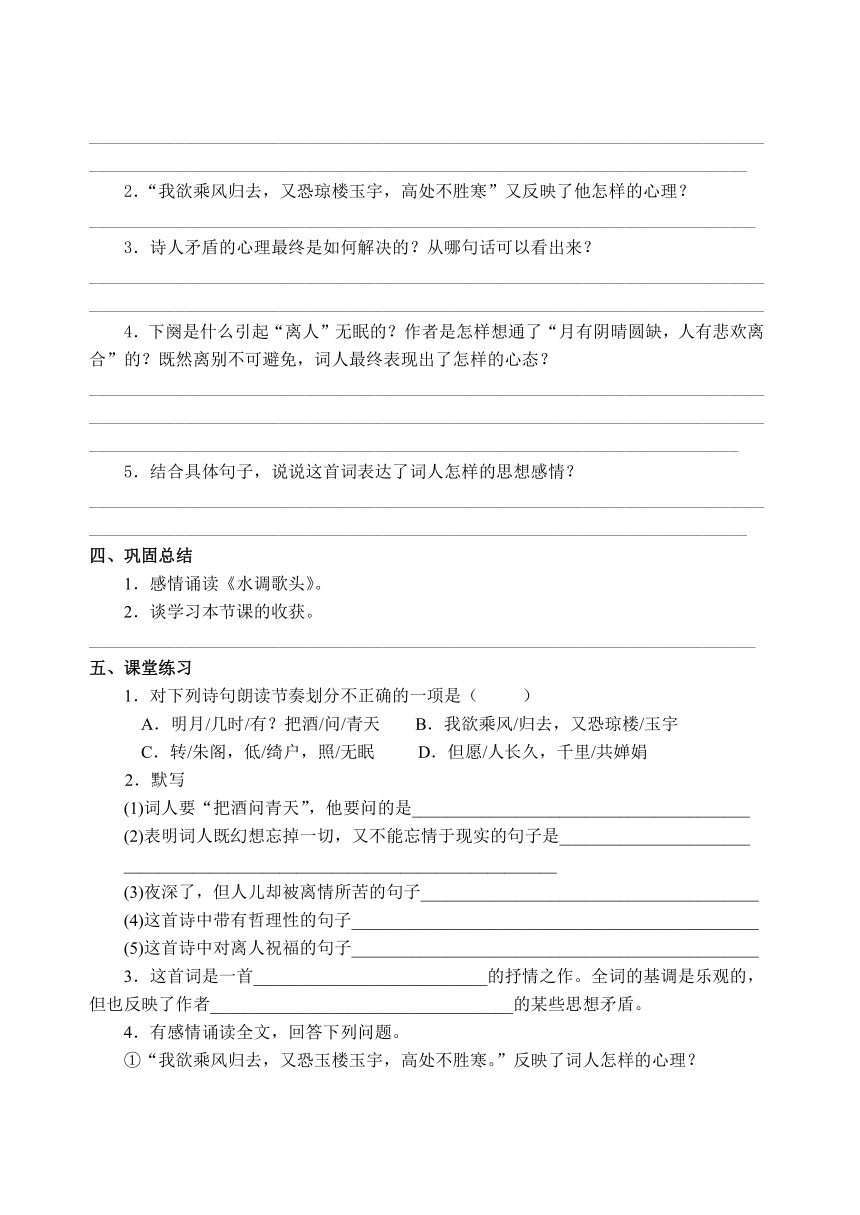

四、巩固总结

1.感情诵读《水调歌头》。

2.谈学习本节课的收获。

_____________________________________________________________________________

五、课堂练习

1.对下列诗句朗读节奏划分不正确的一项是(

)

A.明月/几时/有?把酒/问/青天

B.我欲乘风/归去,又恐琼楼/玉宇

C.转/朱阁,低/绮户,照/无眠

D.但愿/人长久,千里/共婵娟

2.默写

(1)词人要“把酒问青天”,他要问的是_______________________________________

(2)表明词人既幻想忘掉一切,又不能忘情于现实的句子是______________________

__________________________________________________

(3)夜深了,但人儿却被离情所苦的句子_______________________________________

(4)这首诗中带有哲理性的句子_______________________________________________

(5)这首诗中对离人祝福的句子_______________________________________________

3.这首词是一首___________________________的抒情之作。全词的基调是乐观的,但也反映了作者___________________________________的某些思想矛盾。

4.有感情诵读全文,回答下列问题。

①“我欲乘风归去,又恐玉楼玉宇,高处不胜寒。”反映了词人怎样的心理?

__________________________________________________________________________

②“不应有恨”,“恨”的意思是____________;“恨”的内容可能是_______________

__________________________________________________________________________

③下面咏月的诗句中,哪两句与“但愿人长久,千里共婵娟”有异曲同工之妙?为

什么?

A.月出惊山鸟,时鸣春涧中。 B.大漠沙如雪,燕山月如钩。

C.月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。 D.海上生明月,天涯共此时。

E.举杯邀明月,对影成三人。 F.野旷天低树,江清月近人。

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

④月亮的美称很多,你能说出几个(至少两个)吗?

__________________________________________________________________________

六、拓展阅读

月夜忆舍弟

杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家向死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

【背景提示】这首诗是乾元二年(759年)秋杜甫在秦州所作。这年九月,史思明从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山东、河南都处于战乱之中。当时,杜甫的几个弟弟正分散在这一带,由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念。〕

1.首联描绘了一幅边塞秋天的图景:“戍鼓断人行,边秋一雁声。”“戍鼓”指戍楼上宵禁的鼓声。“断人行”写所见,点明

;“戍鼓”“雁声”写

,写出

。这两句诗渲染了

的气氛,这就是“月夜”的背景。

2.月亮明明普天之下是一样的,但诗人为何偏偏说“月是故乡明”?

3.“有弟皆分散,无家向死生。”上句说弟兄离散,天各一方;下句说家已不存,生死难卜。这两句诗也概括了

4.“寄书长不达,况乃未休兵。”抒写了诗人内心的忧虑之情。这使我们想起了杜甫《春望》中的另外两句名句:“

”。

(第二课时)

一、目标导学

1.理解《十五夜望月》《我的思念是圆的》两首诗所表达的思想感情。

2.体会诗歌富有表现力的语言。

3.养成良好的诵读诗词的习惯。

二、自主预学

1.给加点字注音。

栖(

)居

咽(

)下

2.解释加点词语的意思。

⑴中庭地白树栖鸦

中庭:____________________________

栖:_______________________________

⑵不知秋思落谁家

秋思:_________________________________________________________________

⑶天涯海角都能看见它

天涯海角:______________________________________________________________

3.查阅资料,了解作者。

⑴王建(约767~830),字仲初,许州(今河南许昌)人,_____代诗人。一生困顿,晚年凄凉。早年以宫词著称,中年以后,诗风转变,其乐府诗反映了劳动人民生活面貌,揭露了统治阶级暴行。与_______齐名,世称“张王乐府”。课文选自___________________。

⑵艾青(1910~1996),原名_______,浙江省金华县人,________著名诗人。代表作是____________________________。

4.了解《十五夜望月》、《我的思念是圆的》写作背景。

5.自由朗读,熟悉作品。

⑴节奏正确,感情充沛。

⑵分别找出这两首诗的中心句。

《十五夜望月》____________________________________________________________

《我的思念是圆的》________________________________________________________

6.反复诵读课文,体会两首诗的思想感情,并加以概括。

⑴________________________________________________________________________

⑵________________________________________________________________________

三、互动探究

㈠交流讨论“自主预学”部分知识点。

㈡自主学习:

1.选用自己最喜欢的方式,朗读诗歌。

2.探究《十五夜望月》相关问题:

⑴题目中“十五夜”,应指什么时候?从诗句中描写的哪些景物中可以看出来?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

⑵诗歌第一、二句写了哪些景物?有什么作用?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

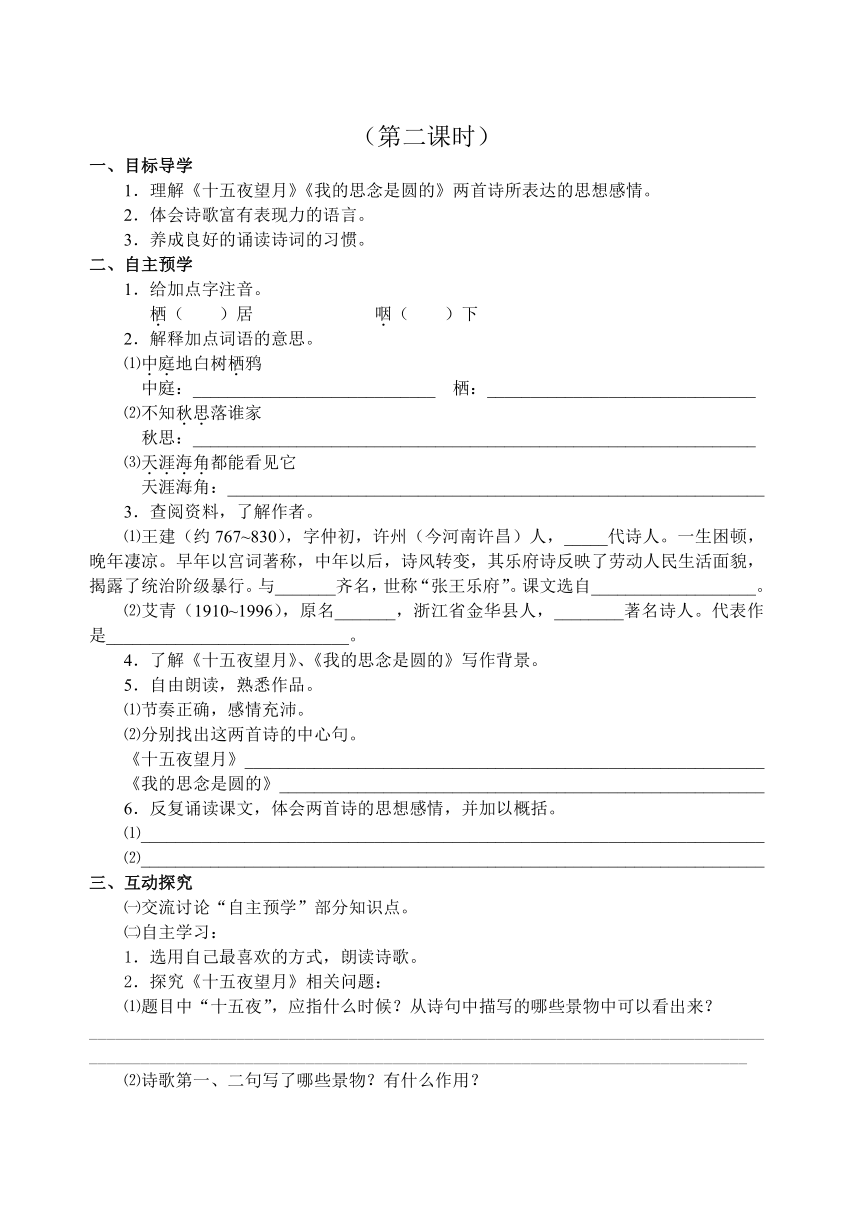

⑶全诗的诗眼是哪个词?中秋夜望月怀人的人很多,真正充满思念之情的还有谁呢?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

⑷背诵这首诗。

3.学习《我的思念是圆的》。

⑴了解创作背景。

该诗写于1983年9月21日,是艾青晚年的作品。由于经历太多的飘零磨难,“文革”结束后,原本在艾青心中比较淡漠的亲情变得浓郁起来。这首诗抚今追昔,诗人想到心灵相通的挚友、骨肉亲人多年不在身边,有的已离世,而自己仍活着,心头渗入更深重的孤独与凄惨之情。然而由于诗人心境、性情从容

达观,写下这首诗,表达对团聚、亲情、友情的珍视和怀念。

⑵诗歌主要运用了什么手法?从诗的哪些内容中可看出。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

⑶联系创作背景,理解诗歌蕴含的感情。

提示:透过诗句“团聚的人家是欢乐的/骨肉被分割是痛苦的”,揣摩体悟作者内心情感。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(三)品味诗歌语言,说说加点的字词在诗歌中的作用。

1.今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.团聚的人家是欢乐的/骨肉被分割是痛苦的

__________________________________________________________________________(四)比较本课三首诗词在表达感情的方法上各有什么特点?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

四、课堂练习

1.对《十五夜望月》赏析不当的一项是(

)

A.首句中“地白”指月光如霜,铺满庭院,让人想起李白的名句“床前明月光,疑是地上霜”。

B.第二句中“桂花”既可指庭院中的桂花,也暗指月宫中的月桂树,从而暗点了诗人在望月。

C.尾句中的“秋思”是指诗人悲秋的情怀,“树栖鸦”的寂静,“冷露无声”的凄情,让诗人感伤秋天的凄凉冷清。

D.诗人怀人之情很浓郁,但他却不采用正面抒情方式,而用委婉的疑问语气,使对月怀远的情思表现得蕴藉深沉。

2.《十五夜望月》中的千古名句是___________________________________________

《我的思念是圆的》中最能表达思念之情且能引起读者共鸣的句子是______________

_____________________________________________________________________________

3.诗词中描写“月”的句子很多,请你从课外找4句咏月名句,并注明作者和出处。

⑴_______________________________________(

)

⑵_______________________________________(

)⑶_______________________________________(

)

⑷_______________________________________(

)

五、拓展延伸——阅读下列两首诗,完成有关练习。

十五夜望月(王建)

山居秋暝(王维)

中庭地白树栖鸦,

空山新雨后,天气晚来秋。

冷露无声湿桂花。

明月松间照,清泉石上流。

今夜月明人尽望,

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

不知秋思落谁家?

随意春芳歌,王孙自可留。

1.给诗句中的加点字注音。

①中庭地白树栖(

)鸦

②竹喧归浣(

)女

2.《十五夜望月》一诗,作者借“地白”“栖鸦”“冷露”表达了_______________之情。

3.“明月松间照,清泉石上流”为读者展示了一幅清雅幽静、明朗秀美的图景,下列诗句中,哪一句与它意境最为相似?(

)

A.草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。

B.山光悦鸟性,潭影空人心。

C.古木无人径,深山何处钟。

D.感时花溅泪,恨别鸟惊心。

4.同是写月景的诗,但诗的风格迥然不同:《十五夜望月》的风格

,感情

;《山居秋暝》写的是深山秋景,风格

,感情

。

5.用“/”划分下面这句诗的节奏。

空山新雨后,天气晚来秋。

6.用散文的语言描述“竹喧归浣女,莲动下渔舟”一句。

__________________________________________________________________________

7.同是观赏月景,却会因看月者心情的不同而写出不同的内容来,你在观看月亮的时候有什么想法,说说看。(如想借用前人的诗句文章亦可)

__________________________________________________________________________

六、课后作业

自学“诵读欣赏”内容。

《中秋咏月诗词三首》第一课时参考答案

二、自主预学

1.⑴阙

chóng

qióng

qǐ

婵

⑵子瞻

东坡

北宋

豪放

《浪淘沙·赤壁怀古》

苏洵、苏辙

2.⑴是中秋咏月兼怀亲人的抒情之作。是中秋词中最为著名的一首。当时苏轼47岁,为密州太守,政治上很不得意,与其弟子由已六七年不见,心情抑郁不欢。但全词基调乐观,也反映了作者现实与理想、出世与入世的思想矛盾。

⑵持、握;

皇宫大门前两边供瞭望的楼;

为什么;

哪像是,怎比得上;

雕花的窗户;月亮;承受不了;美玉;

屋檐,引申为房屋。

⑶①乐观

“但愿人长久,千里共婵娟。”

②上阕:写月下饮酒,由幻想超脱尘世,转化为喜爱人间生活。

下阕:写对月怀人,由感伤离别转而为对离人的祝福。

三、互动探究

(三)1.反映了他对天上宫阙的向往。他写这首词时正处在政治失意,这反映他当时思想的矛盾,对现实不满,幻想超脱尘世。

2.矛盾心理。这里天上和人间,幻想和现实,出世与入世两方面都吸引着他,使他处在矛盾之中。

3.从天上的幻想回到地上的现实,表现作者对人间生活的赞美和热爱。从“起舞弄清影,何似在人间。”看出。

4.月光。这是自然和人生的规律,自古皆然,是任何人无法抗拒的,积极乐观,由感伤离别转为对离人的祝福。

5.该词表达了作者仕途失意,幻想超然物外,但积极的处世态度终于战胜了消极“遁世”的念头,表达了旷达的胸怀和乐观的情致。

五、随堂练习

1.

B

2.(1)不知天上宫阙,今夕是何年。(2)我欲乘风归去,又恐琼楼

玉宇,高处不胜寒。(3)转朱阁,低绮户,照无眠。(4)人有悲欢离合月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。3.中秋咏月兼怀亲人,现实与理想、出世与入世。4.①想到月宫中去又怕承受不住寒冷的矛盾心理。

②怨恨。“恨”的内容可能是亲人的离别、人生的孤独等等。

③海上生明月,天涯共此时。这两句诗都有即使人天各一方,但也能共享美好的月光的意思,这两句都表达了对人的美好的祝愿。

④婵娟、玉兔、夜光、素娥、冰轮、玉轮、玉蟾、桂魄、蟾蜍、顾兔、玉弓、玉桂、玉盘、玉钩、玉镜、冰镜、广寒宫、嫦娥等。

六、拓展阅读

1.社会环境

所闻

一片凄凉的景象

浓重悲凉

2.因为这里融入了诗人自己的主观感情,深刻地表现了作者微妙的思乡思亲的心理,突出了对故乡的感怀。(只要大意对即可)

3.“安史之乱”中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

4.烽火连三月,家书抵万金。

《中秋咏月诗词三首》第二课时参考答案

二、1.qī

yàn

2.⑴即庭中,庭院中。鸟停在树上。⑵秋天的情思,这里指怀人的思绪。⑶形容极远的地方或彼此之间相隔极远。

3.⑴唐

张籍

《王司马集》。

⑵蒋海澄,现代

《大堰河——我的保姆》

4.《十五夜望月》农历八月十五中秋节,作者在夜晚赏月时,怅然于家人离散,怀乡之情油然而生。作者用这首诗将别离而聚的情意表达得委婉动人。《我的思念是圆的》借中秋之月而抒发出的对祖国统一的强烈愿望,在艾青这首诗中得到了充分体现,那感情的分量却不是一般的低吟浅唱所能达到的。

5.⑵今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

我的思念是圆的

6.《十五夜望月》表达的是别离思聚的情思。

《我的思念是圆的》表达对团聚、亲情和友情的珍视和怀想。

三、(二)2.⑴中秋之夜,从“冷露”和“桂花”等景物中可看出来。

⑵景物有:被月光照得发白的地面,栖歇在树上的鸦鹊,以及冷露、桂花等。作用:渲染了中秋望月环境的凄清、孤寂,加重了思乡怀人的气氛,把读者带进一个月明人远、思深意长的意境。

⑶“秋思”;还有诗人自己;这是用委婉的疑问语气,明明是自己在怀人,偏偏说“秋思落谁家”,这就将诗人对月怀远的情思,表现得蕴藉深沉。

3.⑵主要采用联想手法。

如:诗人由“思念是圆的”,联想到“最亮最圆的”中秋的月亮,好像是信手拈来。再如第二节中诗人由“西瓜、苹果都是圆的”而联想到团聚的欢乐和骨肉被分割的痛苦。

⑶诗人由中秋月亮的圆自然想到亲人的团圆,但骨肉同胞被强迫分离,他内心充满孤独、凄惨之情,但性情从容

达客,所以写此一诗表达他对团聚、亲情和友情的珍视和怀想。

或,诗人的责任感最集中地表现在对祖国命运的关怀,对人民幸福的期待。借中秋之月而抒发出对祖国统一的强烈愿望。

(三)1.一个“落”字,新颖妥帖,不同凡响,它给人以动的形象的感觉,仿佛那秋思随着银月的清辉,一起洒落人间似的。

2.用“分割”而不用“分离”,更能表现亲人不能团圆骨肉被迫分离的痛苦无奈,使这种情感表达得更沉痛。

(四)《十五夜望月》运用委婉的疑问语气,明知故问,把诗人对月怀远的情思,表现得蕴藉深沉。

《水调歌头》用积极的处世态度战胜了消极“遁世”的念头。以美丽的想像,明睿的哲理,创造出幽深高远的境界。

《我的思念是圆的》运用联想,化抽象的思念为具体的事物,使作者的情感表达的具体、充分。

四、1.C

2.今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?团聚的人家是欢乐的骨肉被分割是痛苦的。

3.⑴月出惊山鸟,时鸣春涧中。——唐·王维《鸟鸣涧》

⑵东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。——唐·白居易《琵琶行》

⑶床前明月光,疑是地上霜。——唐·李白《静夜思》

⑷月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。——唐·张继《枫桥夜泊》

⑸明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。——宋·辛弃疾《西江月·夜行黄沙道中》

⑹天下三分明月夜,二分无赖是扬州。——唐·徐凝《忆扬州》

五、1.①qī②huàn

2.寂寞

3.B

4.凄清

忧郁

清新

欢快

5.空山/新雨后,天气/晚来秋。

6.竹林中传来喧闹声,那是洗衣女子回来了;莲花摇动,那是渔夫下船打鱼去了。

7.对月怀人(思乡……)

中秋咏月诗词三首

(第一课时)

一、目标导学

1.学习《水调歌头·明月几时有》,欣赏咏月诗词的方法。

2.联想《水调歌头》抒写的情境,理解该词主题。

3.赏析《水调歌头》富有表现力的语言。

二、自主预学

1.一读课文,解决字词,正确诵读,注意节奏和停顿。

⑴给加点字注音或根据拼音写汉字。

宫què(

)

乘风(

)

琼楼(

)

绮户(

)

chán(

)娟

⑵了解作者。

苏轼,字_________,号_______,眉州眉山(今属四川省)人,____代著名文学家、书画家,作品有《东坡全集》《东坡乐府》等。散文、诗、词、书、画等方面均有很高成就。其词是___________派的代表,如______________。与其父__________、其弟_____________并称为“三苏”。

2.二读课文,了解背景,结合注释,熟知内容。

⑴查阅资料,了解本词创作背景。

⑵解释加点词语:

把酒问青天(

)

宫阙

(

)

何事(

)

何似在人间(

)

低绮户(

)

婵娟(

)

高处不胜寒(

)

琼楼玉宇(

)(

)

⑶整体感知

①全词的感情基调是___________,中心句是__________________________________

②概括括词上下阕(内容):

上阕:__________________________________________________________________

下阕:__________________________________________________________________

3.三读课文,读出感情,读出疑问。

疑问摘要:_________________________________________________________________

三、互动探究

㈠交流讨论“自主预学”部分知识点。

㈡自由朗读,学生互评

㈢探究:

1.上阕开头两句写月宫境界,反映了词人怎样的心理状态?他为什么会有这样的心态呢?(结合词前小序来谈)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”又反映了他怎样的心理?

_____________________________________________________________________________

3.诗人矛盾的心理最终是如何解决的?从哪句话可以看出来?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.下阕是什么引起“离人”无眠的?作者是怎样想通了“月有阴晴圆缺,人有悲欢离合”的?既然离别不可避免,词人最终表现出了怎样的心态?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.结合具体句子,说说这首词表达了词人怎样的思想感情?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

四、巩固总结

1.感情诵读《水调歌头》。

2.谈学习本节课的收获。

_____________________________________________________________________________

五、课堂练习

1.对下列诗句朗读节奏划分不正确的一项是(

)

A.明月/几时/有?把酒/问/青天

B.我欲乘风/归去,又恐琼楼/玉宇

C.转/朱阁,低/绮户,照/无眠

D.但愿/人长久,千里/共婵娟

2.默写

(1)词人要“把酒问青天”,他要问的是_______________________________________

(2)表明词人既幻想忘掉一切,又不能忘情于现实的句子是______________________

__________________________________________________

(3)夜深了,但人儿却被离情所苦的句子_______________________________________

(4)这首诗中带有哲理性的句子_______________________________________________

(5)这首诗中对离人祝福的句子_______________________________________________

3.这首词是一首___________________________的抒情之作。全词的基调是乐观的,但也反映了作者___________________________________的某些思想矛盾。

4.有感情诵读全文,回答下列问题。

①“我欲乘风归去,又恐玉楼玉宇,高处不胜寒。”反映了词人怎样的心理?

__________________________________________________________________________

②“不应有恨”,“恨”的意思是____________;“恨”的内容可能是_______________

__________________________________________________________________________

③下面咏月的诗句中,哪两句与“但愿人长久,千里共婵娟”有异曲同工之妙?为

什么?

A.月出惊山鸟,时鸣春涧中。 B.大漠沙如雪,燕山月如钩。

C.月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。 D.海上生明月,天涯共此时。

E.举杯邀明月,对影成三人。 F.野旷天低树,江清月近人。

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

④月亮的美称很多,你能说出几个(至少两个)吗?

__________________________________________________________________________

六、拓展阅读

月夜忆舍弟

杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家向死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

【背景提示】这首诗是乾元二年(759年)秋杜甫在秦州所作。这年九月,史思明从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山东、河南都处于战乱之中。当时,杜甫的几个弟弟正分散在这一带,由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念。〕

1.首联描绘了一幅边塞秋天的图景:“戍鼓断人行,边秋一雁声。”“戍鼓”指戍楼上宵禁的鼓声。“断人行”写所见,点明

;“戍鼓”“雁声”写

,写出

。这两句诗渲染了

的气氛,这就是“月夜”的背景。

2.月亮明明普天之下是一样的,但诗人为何偏偏说“月是故乡明”?

3.“有弟皆分散,无家向死生。”上句说弟兄离散,天各一方;下句说家已不存,生死难卜。这两句诗也概括了

4.“寄书长不达,况乃未休兵。”抒写了诗人内心的忧虑之情。这使我们想起了杜甫《春望》中的另外两句名句:“

”。

(第二课时)

一、目标导学

1.理解《十五夜望月》《我的思念是圆的》两首诗所表达的思想感情。

2.体会诗歌富有表现力的语言。

3.养成良好的诵读诗词的习惯。

二、自主预学

1.给加点字注音。

栖(

)居

咽(

)下

2.解释加点词语的意思。

⑴中庭地白树栖鸦

中庭:____________________________

栖:_______________________________

⑵不知秋思落谁家

秋思:_________________________________________________________________

⑶天涯海角都能看见它

天涯海角:______________________________________________________________

3.查阅资料,了解作者。

⑴王建(约767~830),字仲初,许州(今河南许昌)人,_____代诗人。一生困顿,晚年凄凉。早年以宫词著称,中年以后,诗风转变,其乐府诗反映了劳动人民生活面貌,揭露了统治阶级暴行。与_______齐名,世称“张王乐府”。课文选自___________________。

⑵艾青(1910~1996),原名_______,浙江省金华县人,________著名诗人。代表作是____________________________。

4.了解《十五夜望月》、《我的思念是圆的》写作背景。

5.自由朗读,熟悉作品。

⑴节奏正确,感情充沛。

⑵分别找出这两首诗的中心句。

《十五夜望月》____________________________________________________________

《我的思念是圆的》________________________________________________________

6.反复诵读课文,体会两首诗的思想感情,并加以概括。

⑴________________________________________________________________________

⑵________________________________________________________________________

三、互动探究

㈠交流讨论“自主预学”部分知识点。

㈡自主学习:

1.选用自己最喜欢的方式,朗读诗歌。

2.探究《十五夜望月》相关问题:

⑴题目中“十五夜”,应指什么时候?从诗句中描写的哪些景物中可以看出来?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

⑵诗歌第一、二句写了哪些景物?有什么作用?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

⑶全诗的诗眼是哪个词?中秋夜望月怀人的人很多,真正充满思念之情的还有谁呢?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

⑷背诵这首诗。

3.学习《我的思念是圆的》。

⑴了解创作背景。

该诗写于1983年9月21日,是艾青晚年的作品。由于经历太多的飘零磨难,“文革”结束后,原本在艾青心中比较淡漠的亲情变得浓郁起来。这首诗抚今追昔,诗人想到心灵相通的挚友、骨肉亲人多年不在身边,有的已离世,而自己仍活着,心头渗入更深重的孤独与凄惨之情。然而由于诗人心境、性情从容

达观,写下这首诗,表达对团聚、亲情、友情的珍视和怀念。

⑵诗歌主要运用了什么手法?从诗的哪些内容中可看出。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

⑶联系创作背景,理解诗歌蕴含的感情。

提示:透过诗句“团聚的人家是欢乐的/骨肉被分割是痛苦的”,揣摩体悟作者内心情感。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(三)品味诗歌语言,说说加点的字词在诗歌中的作用。

1.今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.团聚的人家是欢乐的/骨肉被分割是痛苦的

__________________________________________________________________________(四)比较本课三首诗词在表达感情的方法上各有什么特点?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

四、课堂练习

1.对《十五夜望月》赏析不当的一项是(

)

A.首句中“地白”指月光如霜,铺满庭院,让人想起李白的名句“床前明月光,疑是地上霜”。

B.第二句中“桂花”既可指庭院中的桂花,也暗指月宫中的月桂树,从而暗点了诗人在望月。

C.尾句中的“秋思”是指诗人悲秋的情怀,“树栖鸦”的寂静,“冷露无声”的凄情,让诗人感伤秋天的凄凉冷清。

D.诗人怀人之情很浓郁,但他却不采用正面抒情方式,而用委婉的疑问语气,使对月怀远的情思表现得蕴藉深沉。

2.《十五夜望月》中的千古名句是___________________________________________

《我的思念是圆的》中最能表达思念之情且能引起读者共鸣的句子是______________

_____________________________________________________________________________

3.诗词中描写“月”的句子很多,请你从课外找4句咏月名句,并注明作者和出处。

⑴_______________________________________(

)

⑵_______________________________________(

)⑶_______________________________________(

)

⑷_______________________________________(

)

五、拓展延伸——阅读下列两首诗,完成有关练习。

十五夜望月(王建)

山居秋暝(王维)

中庭地白树栖鸦,

空山新雨后,天气晚来秋。

冷露无声湿桂花。

明月松间照,清泉石上流。

今夜月明人尽望,

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

不知秋思落谁家?

随意春芳歌,王孙自可留。

1.给诗句中的加点字注音。

①中庭地白树栖(

)鸦

②竹喧归浣(

)女

2.《十五夜望月》一诗,作者借“地白”“栖鸦”“冷露”表达了_______________之情。

3.“明月松间照,清泉石上流”为读者展示了一幅清雅幽静、明朗秀美的图景,下列诗句中,哪一句与它意境最为相似?(

)

A.草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。

B.山光悦鸟性,潭影空人心。

C.古木无人径,深山何处钟。

D.感时花溅泪,恨别鸟惊心。

4.同是写月景的诗,但诗的风格迥然不同:《十五夜望月》的风格

,感情

;《山居秋暝》写的是深山秋景,风格

,感情

。

5.用“/”划分下面这句诗的节奏。

空山新雨后,天气晚来秋。

6.用散文的语言描述“竹喧归浣女,莲动下渔舟”一句。

__________________________________________________________________________

7.同是观赏月景,却会因看月者心情的不同而写出不同的内容来,你在观看月亮的时候有什么想法,说说看。(如想借用前人的诗句文章亦可)

__________________________________________________________________________

六、课后作业

自学“诵读欣赏”内容。

《中秋咏月诗词三首》第一课时参考答案

二、自主预学

1.⑴阙

chóng

qióng

qǐ

婵

⑵子瞻

东坡

北宋

豪放

《浪淘沙·赤壁怀古》

苏洵、苏辙

2.⑴是中秋咏月兼怀亲人的抒情之作。是中秋词中最为著名的一首。当时苏轼47岁,为密州太守,政治上很不得意,与其弟子由已六七年不见,心情抑郁不欢。但全词基调乐观,也反映了作者现实与理想、出世与入世的思想矛盾。

⑵持、握;

皇宫大门前两边供瞭望的楼;

为什么;

哪像是,怎比得上;

雕花的窗户;月亮;承受不了;美玉;

屋檐,引申为房屋。

⑶①乐观

“但愿人长久,千里共婵娟。”

②上阕:写月下饮酒,由幻想超脱尘世,转化为喜爱人间生活。

下阕:写对月怀人,由感伤离别转而为对离人的祝福。

三、互动探究

(三)1.反映了他对天上宫阙的向往。他写这首词时正处在政治失意,这反映他当时思想的矛盾,对现实不满,幻想超脱尘世。

2.矛盾心理。这里天上和人间,幻想和现实,出世与入世两方面都吸引着他,使他处在矛盾之中。

3.从天上的幻想回到地上的现实,表现作者对人间生活的赞美和热爱。从“起舞弄清影,何似在人间。”看出。

4.月光。这是自然和人生的规律,自古皆然,是任何人无法抗拒的,积极乐观,由感伤离别转为对离人的祝福。

5.该词表达了作者仕途失意,幻想超然物外,但积极的处世态度终于战胜了消极“遁世”的念头,表达了旷达的胸怀和乐观的情致。

五、随堂练习

1.

B

2.(1)不知天上宫阙,今夕是何年。(2)我欲乘风归去,又恐琼楼

玉宇,高处不胜寒。(3)转朱阁,低绮户,照无眠。(4)人有悲欢离合月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。3.中秋咏月兼怀亲人,现实与理想、出世与入世。4.①想到月宫中去又怕承受不住寒冷的矛盾心理。

②怨恨。“恨”的内容可能是亲人的离别、人生的孤独等等。

③海上生明月,天涯共此时。这两句诗都有即使人天各一方,但也能共享美好的月光的意思,这两句都表达了对人的美好的祝愿。

④婵娟、玉兔、夜光、素娥、冰轮、玉轮、玉蟾、桂魄、蟾蜍、顾兔、玉弓、玉桂、玉盘、玉钩、玉镜、冰镜、广寒宫、嫦娥等。

六、拓展阅读

1.社会环境

所闻

一片凄凉的景象

浓重悲凉

2.因为这里融入了诗人自己的主观感情,深刻地表现了作者微妙的思乡思亲的心理,突出了对故乡的感怀。(只要大意对即可)

3.“安史之乱”中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

4.烽火连三月,家书抵万金。

《中秋咏月诗词三首》第二课时参考答案

二、1.qī

yàn

2.⑴即庭中,庭院中。鸟停在树上。⑵秋天的情思,这里指怀人的思绪。⑶形容极远的地方或彼此之间相隔极远。

3.⑴唐

张籍

《王司马集》。

⑵蒋海澄,现代

《大堰河——我的保姆》

4.《十五夜望月》农历八月十五中秋节,作者在夜晚赏月时,怅然于家人离散,怀乡之情油然而生。作者用这首诗将别离而聚的情意表达得委婉动人。《我的思念是圆的》借中秋之月而抒发出的对祖国统一的强烈愿望,在艾青这首诗中得到了充分体现,那感情的分量却不是一般的低吟浅唱所能达到的。

5.⑵今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

我的思念是圆的

6.《十五夜望月》表达的是别离思聚的情思。

《我的思念是圆的》表达对团聚、亲情和友情的珍视和怀想。

三、(二)2.⑴中秋之夜,从“冷露”和“桂花”等景物中可看出来。

⑵景物有:被月光照得发白的地面,栖歇在树上的鸦鹊,以及冷露、桂花等。作用:渲染了中秋望月环境的凄清、孤寂,加重了思乡怀人的气氛,把读者带进一个月明人远、思深意长的意境。

⑶“秋思”;还有诗人自己;这是用委婉的疑问语气,明明是自己在怀人,偏偏说“秋思落谁家”,这就将诗人对月怀远的情思,表现得蕴藉深沉。

3.⑵主要采用联想手法。

如:诗人由“思念是圆的”,联想到“最亮最圆的”中秋的月亮,好像是信手拈来。再如第二节中诗人由“西瓜、苹果都是圆的”而联想到团聚的欢乐和骨肉被分割的痛苦。

⑶诗人由中秋月亮的圆自然想到亲人的团圆,但骨肉同胞被强迫分离,他内心充满孤独、凄惨之情,但性情从容

达客,所以写此一诗表达他对团聚、亲情和友情的珍视和怀想。

或,诗人的责任感最集中地表现在对祖国命运的关怀,对人民幸福的期待。借中秋之月而抒发出对祖国统一的强烈愿望。

(三)1.一个“落”字,新颖妥帖,不同凡响,它给人以动的形象的感觉,仿佛那秋思随着银月的清辉,一起洒落人间似的。

2.用“分割”而不用“分离”,更能表现亲人不能团圆骨肉被迫分离的痛苦无奈,使这种情感表达得更沉痛。

(四)《十五夜望月》运用委婉的疑问语气,明知故问,把诗人对月怀远的情思,表现得蕴藉深沉。

《水调歌头》用积极的处世态度战胜了消极“遁世”的念头。以美丽的想像,明睿的哲理,创造出幽深高远的境界。

《我的思念是圆的》运用联想,化抽象的思念为具体的事物,使作者的情感表达的具体、充分。

四、1.C

2.今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?团聚的人家是欢乐的骨肉被分割是痛苦的。

3.⑴月出惊山鸟,时鸣春涧中。——唐·王维《鸟鸣涧》

⑵东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。——唐·白居易《琵琶行》

⑶床前明月光,疑是地上霜。——唐·李白《静夜思》

⑷月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。——唐·张继《枫桥夜泊》

⑸明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。——宋·辛弃疾《西江月·夜行黄沙道中》

⑹天下三分明月夜,二分无赖是扬州。——唐·徐凝《忆扬州》

五、1.①qī②huàn

2.寂寞

3.B

4.凄清

忧郁

清新

欢快

5.空山/新雨后,天气/晚来秋。

6.竹林中传来喧闹声,那是洗衣女子回来了;莲花摇动,那是渔夫下船打鱼去了。

7.对月怀人(思乡……)

同课章节目录

- 第一单元 亲近文学

- 一 繁 星

- 二 冰心诗三首

- 三*安恩和奶牛

- 四 古代寓言二则

- 五 为你打开一扇门

- 诵读欣赏 泰戈尔诗两首

- 第二单元 往事依依

- 六 卖白菜

- 七* 往事依依

- 八*伟人细胞

- 九 幼时记趣

- 诵读欣赏 登幽州台歌

- 第三单元 民俗风情

- 十 社戏

- 十一 *端午日

- 十二 本命年的回想

- 十三 *火把节之歌

- 十四 中秋咏月诗词三首

- 诵读欣赏 对联六副

- 第四单元 多彩四季

- 十五 春

- 十六 济南的冬天

- 十七 夏

- 十八 秋颂

- 十九 三峡

- 诵读欣赏 文笔精华(一) 四季

- 第五单元 关注科学

- 二十 在阿加西斯教授的实验室

- 二十一 事物的正确答案不止一个

- 二十二*宇宙里有些什么

- 二十三 *三个太阳

- 二十四 《梦溪笔谈》二则

- 诵读欣赏(一) 古诗二首

- 第六单元 奇思妙想

- 二十五 天上的街市

- 二十六 *七颗钻石

- 二十七 *蔚蓝的王国

- 二十八 皇帝的新装

- 二十九 《论语》十二章

- 诵读欣赏(二) 古诗二首