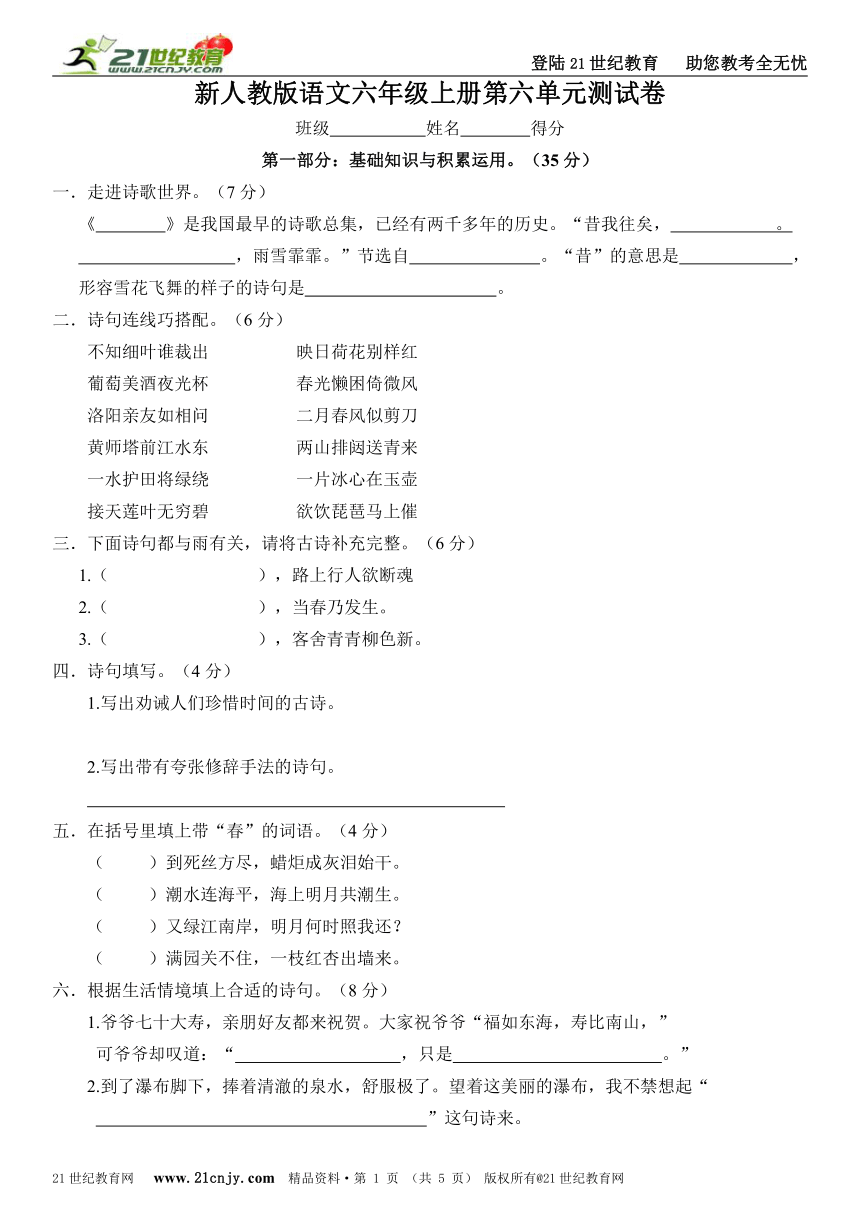

六年级上册语文第六单元试卷及答案

文档属性

| 名称 | 六年级上册语文第六单元试卷及答案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

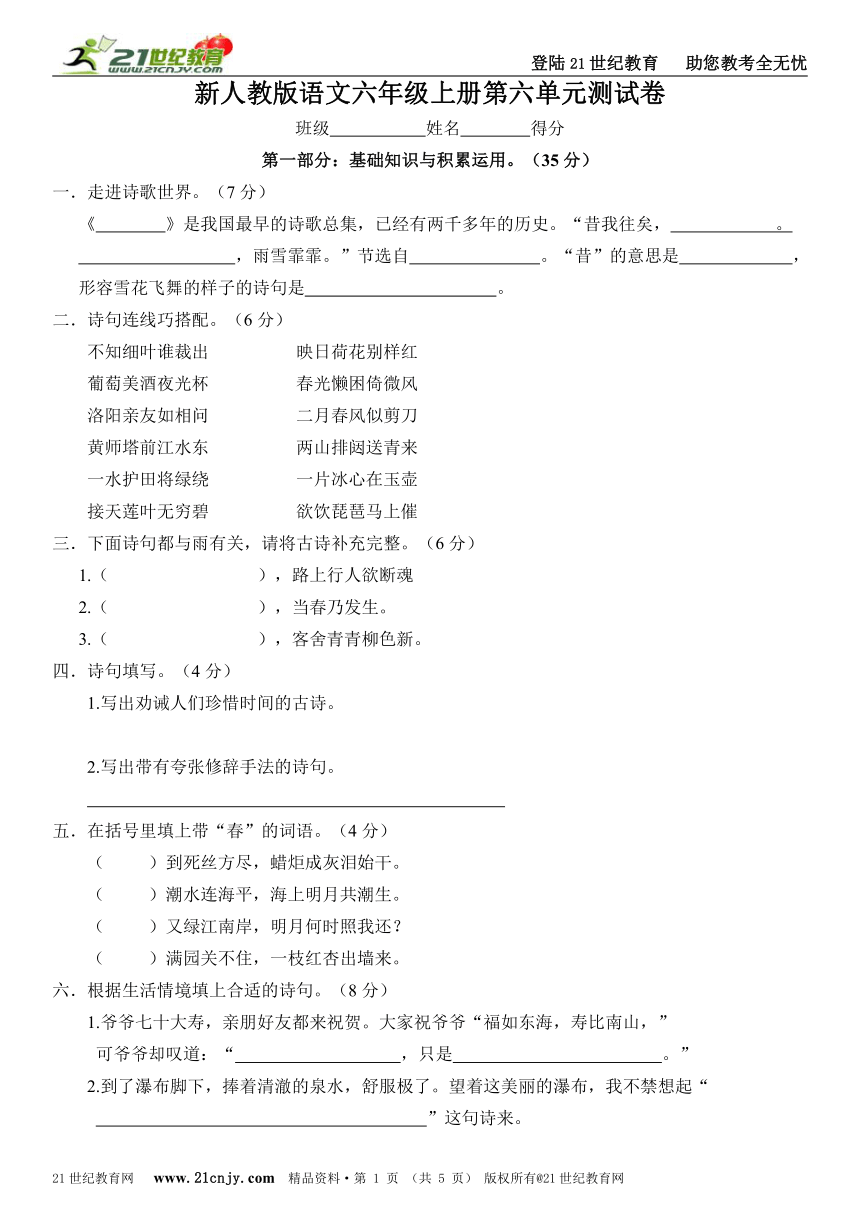

新人教版语文六年级上册第六单元测试卷

班级 姓名 得分

第一部分:基础知识与积累运用。(35分)

1.走进诗歌世界。(7分)

《 》是我国最早的诗歌总集,已经有两千多年的历史。“昔我往矣, 。

,雨雪霏霏。”节选自 。“昔”的意思是 ,

形容雪花飞舞的样子的诗句是 。

2.诗句连线巧搭配。(6分)

不知细叶谁裁出 映日荷花别样红

葡萄美酒夜光杯 春光懒困倚微风

洛阳亲友如相问 二月春风似剪刀

黄师塔前江水东 两山排闼送青来

一水护田将绿绕 一片冰心在玉壶

接天莲叶无穷碧 欲饮琵琶马上催

3.下面诗句都与雨有关,请将古诗补充完整。(6分)

1.( ),路上行人欲断魂

2.( ),当春乃发生。

3.( ),客舍青青柳色新。

4.诗句填写。(4分)

1.写出劝诫人们珍惜时间的古诗。

2.写出带有夸张修辞手法的诗句。

21cnjy.com

5.在括号里填上带“春”的词语。(4分)

( )到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

( )潮水连海平,海上明月共潮生。

( )又绿江南岸,明月何时照我还?

( )满园关不住,一枝红杏出墙来。

6.根据生活情境填上合适的诗句。(8分)

1.爷爷七十大寿,亲朋好友都来祝贺。大家祝爷爷“福如东海,寿比南山,”

可爷爷却叹道:“ ,只是 。”

2.到了瀑布脚下,捧着清澈的泉水,舒服极了。望着这美丽的瀑布,我不禁想起“

”这句诗来。

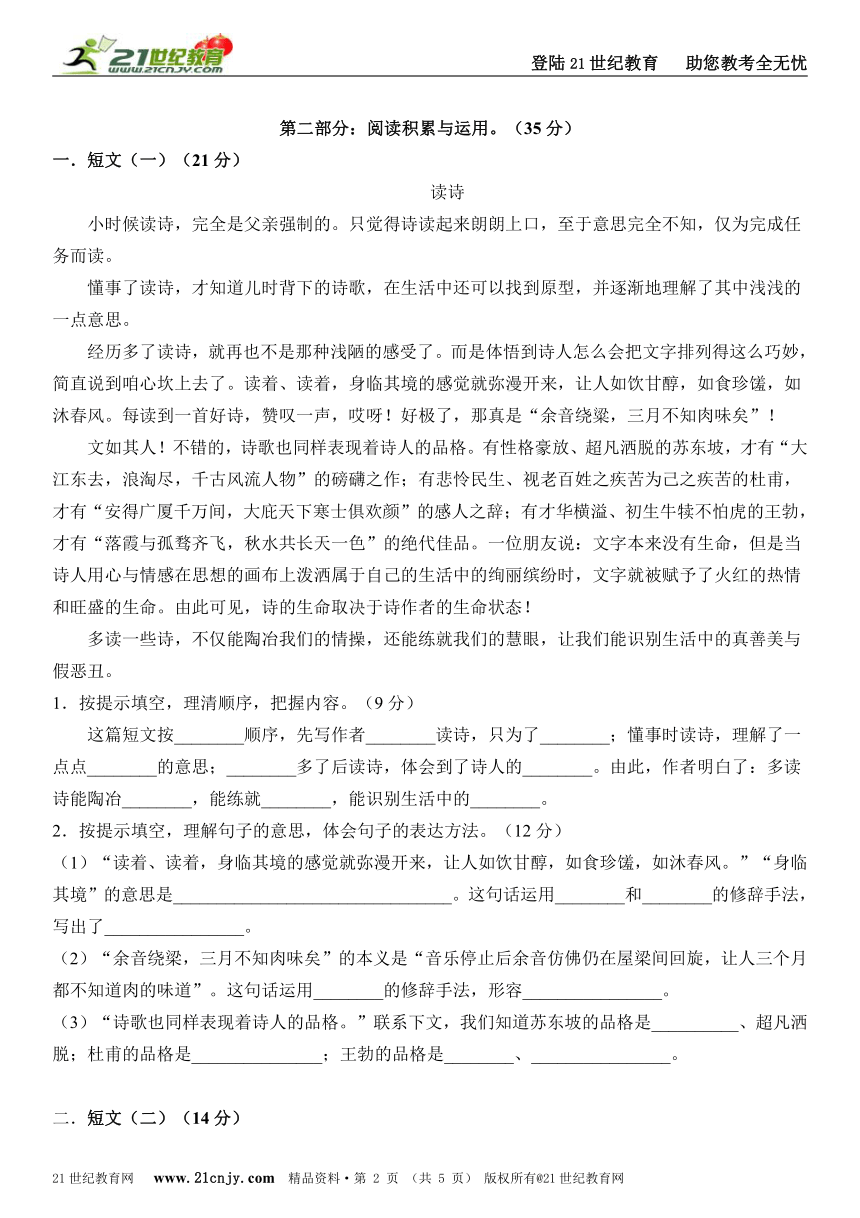

第二部分:阅读积累与运用。(35分)

1.短文(一)(21分)

读诗

小时候读诗,完全是父亲强制的。只觉得诗读 ( http: / / www.21cnjy.com )起来朗朗上口,至于意思完全不知,仅为完成任务而读。

懂事了读诗,才知道儿时背下的诗歌,在生活中还可以找到原型,并逐渐地理解了其中浅浅的一点意思。

经历多了读诗,就再也不是那种浅陋的感受了。而是体悟到诗人怎么会把文字排列得这么巧妙,简直说到咱心坎上去了。读着、读着,身临其境的感觉就弥漫开来,让人如饮甘醇,如食珍馐,如沐春风。每读到一首好诗,赞叹一声,哎呀!好极了,那真是“余音绕粱,三月不知肉味矣”!

文如其人!不错的,诗歌也同样表现着诗人的品格。有性格豪放、超凡洒脱的苏东坡,才有“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的磅礴之作;有悲怜民生、视老百姓之疾苦为己之疾苦的杜甫,才有“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的感人之辞;有才华横溢、初生牛犊不怕虎的王勃,才有“落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色”的绝代佳品。一位朋友说:文字本来没有生命,但是当诗人用心与情感在思想的画布上泼洒属于自己的生活中的绚丽缤纷时,文字就被赋予了火红的热情和旺盛的生命。由此可见,诗的生命取决于诗作者的生命状态!

多读一些诗,不仅能陶冶我们的情操,还能练就我们的慧眼,让我们能识别生活中的真善美与假恶丑。

1.按提示填空,理清顺序,把握内容。(9分)

这篇短文按________顺序,先写作者________读诗,只为了________;懂事时读诗,理解了一点点________的意思;________多了后读诗,体会到了诗人的________。由此,作者明白了:多读诗能陶冶________,能练就________,能识别生活中的________。

2.按提示填空,理解句子的意思,体会句子的表达方法。(12分)

(1)“读着、读着,身临其境的感觉就弥漫开来,让人如饮甘醇,如食珍馐,如沐春风。”“身临其境”的意思是________________________________。这句话运用________和________的修辞手法,写出了________________。

(2)“余音绕梁,三月不知肉味矣”的本义是“音乐停止后余音仿佛仍在屋梁间回旋,让人三个月都不知道肉的味道”。这句话运用________的修辞手法,形容________________。

(3)“诗歌也同样表现着诗人的品格。”联系下文,我们知道苏东坡的品格是__________、超凡洒脱;杜甫的品格是_______________;王勃的品格是________、________________。

二.短文(二)(14分)

我爱乡村的夜晚(绘景)

六月里的一天,我回到了阔别已久的山 ( http: / / www.21cnjy.com )村故乡。上午,一场大雨把乡村的山川原野冲洗得一尘不染。傍晚,我独自沿着田间小路,来到小时候常跟堂姐一起去放牛的小山岗。我美美地呼吸着田野里清新的空气,尽情地欣赏着乡村恬静、美丽的晚景!21·cn·jy·com

眺望远方。啊,视线尽头多像一幅画: ( http: / / www.21cnjy.com )柔和的夕阳,绚丽的晚霞,横卧在不远的天边的群山,倚山而建的一簇簇的村落,一家家房顶上升起的袅袅的炊烟……奶奶还在世时说过:一层山水一层人。我望着群山在遐想:大山背后又是一层怎样的山水?怎样的人?这里看不到城市的车水马龙,听不到城市的各种声 响喧闹,但却充满神秘。www.21-cn-jy.com

近处,是一片金黄的 ( http: / / www.21cnjy.com )稻田。①一阵晚风吹来,稻苗一起一伏,②使我仿佛置身于一个金色的海洋之中。稻田的边缘是一排排的丝瓜架,瓜蔓儿上开满了一朵朵金黄的花。辛勤的小蜜蜂正嗡嗡地③一边唱歌④一边采蜜。丝瓜棚旁边那块碧绿的西瓜地上,虽然没有蜜蜂的歌唱,却有着丰收的喜悦。瞧,⑤一个个大西瓜⑥像一个个胖娃娃似的,躺在瓜蔓母亲的臂膀里,夕阳的余辉轻轻地爱抚着它们,催它们入睡。2·1·c·n·j·y

在我身边的山坡上,则是另一番景 ( http: / / www.21cnjy.com )象。三五只水牛正在草地上悠闲地啃着草,不时还抬起头来,面对充满诗情画意的乡村晚景,鸣鸣 地长叫几声来抒发自己快乐的情怀和感受,那低沉浑厚的余音在宽阔的田野回旋,使人听了兴奋。【来源:21·世纪·教育·网】

乡村的傍晚多美呀!我如果有 ( http: / / www.21cnjy.com )架照相机,定要把那起伏的山峰、金黄的稻田、西瓜地里丰收的景象和那引吭高歌的大水牛一一拍摄下来。让它们永远留存在我的影集里。21·世纪*教育网

我多么喜欢乡村这迷人的傍晚!我多么喜爱这乡村恬静的生活!

1.联系上下文理解加点字的意思。 (2分)

(1)阔别已久的阔( ) (2)宽阔的田野的阔(3)尽情地欣赏的尽( )(4)视线尽头的尽().

2.细读短文第二、 四自然段, 三 ( http: / / www.21cnjy.com )、 看作者是按什么顺序观察山村傍晚的景色的, 在正确答案的括号里打 “√” 。然后再摘录最能体现这种顺序的三个词语作为例证,写在下面的横线上。(4分)

A、按从外到内的顺序观察。 ( )

B、按从远到近的顺序观察。 ( )

C、按不同方向转移顺序观察。 ( )

D、按先整体后局部的顺序观察。 ( )

摘录词语:_______→_________→_________

3. 用“ ”画出表达作者热爱乡村傍晚美丽景色的句子。(2分)

4.在文中找出一对前后照应的句子,抄写在下面的横线上。(2分)

www-2-1-cnjy-com

5.阅读文中第三个自然段加“ ”的句子,按要求把序号填在横线上。(2分)

写实的事物的句子是:_____________________________

写联想的事物的句子是:___________________________

6、作者认为乡村傍晚景色的特点是什么?_________________(2分)

第三部分:习作(30分)

写一写综合实践活动总结。450字左右。

【参考答案】

第一部分:基础知识与积累运用。

1.诗经 杨柳依依 今我来思 采薇 回想 雨雪霏霏

二.不知细叶谁裁出 二月春风似剪刀

葡萄美酒夜光杯 欲饮琵琶马上催

洛阳亲友如相问 一片冰心在玉壶

黄师塔前江水东 春光懒困倚微风

一水护田将绿绕 两山排闼送青来

接天莲叶无穷碧 映日荷花别样红

三.1.清明时节雨纷纷 2.好雨知时节

3.渭城朝雨浥轻尘

4.1.少壯不努力,老大徒傷悲。

2.飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

5.春蚕 春江 春风 春色

6.1.夕阳无限好,近黄昏

2.遥看瀑布挂前川

第二部分:阅读积累与运用。

1、短文(一)

1.时间 小时候 完成任务 浅浅 经历 品格 ( http: / / www.21cnjy.com ) 情操 慧眼 真善美与假恶丑

2.(1)亲自来到诗中所描绘的美好境界 比喻 排比 读好诗让人感到很舒服

(2)夸张 好诗让人回味无穷

(3)豪放 悲怜民生,视老百姓之疾苦为己之疾苦 才华横溢 初生牛犊不怕虎

二.短文(二)

1、(1)时间长 (2)广阔 (3)全部用出 (4)完

2、B 眺望远方 近处 身边

3、我美美地呼吸着田 野里 ( http: / / www.21cnjy.com )清新的空气,尽情地欣赏着乡村恬静、美丽的晚景!乡村的傍晚多美呀!我多么喜欢乡村这迷人的傍 晚!我多么喜爱这乡村恬静的生活!21世纪教育网版权所有

4、(1)我美美地呼吸着田野里清新的空气,尽情地欣赏着乡村恬静、 美丽的晚景! (2)我多么喜爱这乡村恬静的生活!21教育网

5、写实:①④⑤ 联想:②③⑥

6、恬静、美丽

第三部分:习作

可以写写你们开展了哪些活动。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 1 页 (共 5 页) 版权所有@21世纪教育网

新人教版语文六年级上册第六单元测试卷

班级 姓名 得分

第一部分:基础知识与积累运用。(35分)

1.走进诗歌世界。(7分)

《 》是我国最早的诗歌总集,已经有两千多年的历史。“昔我往矣, 。

,雨雪霏霏。”节选自 。“昔”的意思是 ,

形容雪花飞舞的样子的诗句是 。

2.诗句连线巧搭配。(6分)

不知细叶谁裁出 映日荷花别样红

葡萄美酒夜光杯 春光懒困倚微风

洛阳亲友如相问 二月春风似剪刀

黄师塔前江水东 两山排闼送青来

一水护田将绿绕 一片冰心在玉壶

接天莲叶无穷碧 欲饮琵琶马上催

3.下面诗句都与雨有关,请将古诗补充完整。(6分)

1.( ),路上行人欲断魂

2.( ),当春乃发生。

3.( ),客舍青青柳色新。

4.诗句填写。(4分)

1.写出劝诫人们珍惜时间的古诗。

2.写出带有夸张修辞手法的诗句。

21cnjy.com

5.在括号里填上带“春”的词语。(4分)

( )到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

( )潮水连海平,海上明月共潮生。

( )又绿江南岸,明月何时照我还?

( )满园关不住,一枝红杏出墙来。

6.根据生活情境填上合适的诗句。(8分)

1.爷爷七十大寿,亲朋好友都来祝贺。大家祝爷爷“福如东海,寿比南山,”

可爷爷却叹道:“ ,只是 。”

2.到了瀑布脚下,捧着清澈的泉水,舒服极了。望着这美丽的瀑布,我不禁想起“

”这句诗来。

第二部分:阅读积累与运用。(35分)

1.短文(一)(21分)

读诗

小时候读诗,完全是父亲强制的。只觉得诗读 ( http: / / www.21cnjy.com )起来朗朗上口,至于意思完全不知,仅为完成任务而读。

懂事了读诗,才知道儿时背下的诗歌,在生活中还可以找到原型,并逐渐地理解了其中浅浅的一点意思。

经历多了读诗,就再也不是那种浅陋的感受了。而是体悟到诗人怎么会把文字排列得这么巧妙,简直说到咱心坎上去了。读着、读着,身临其境的感觉就弥漫开来,让人如饮甘醇,如食珍馐,如沐春风。每读到一首好诗,赞叹一声,哎呀!好极了,那真是“余音绕粱,三月不知肉味矣”!

文如其人!不错的,诗歌也同样表现着诗人的品格。有性格豪放、超凡洒脱的苏东坡,才有“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的磅礴之作;有悲怜民生、视老百姓之疾苦为己之疾苦的杜甫,才有“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的感人之辞;有才华横溢、初生牛犊不怕虎的王勃,才有“落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色”的绝代佳品。一位朋友说:文字本来没有生命,但是当诗人用心与情感在思想的画布上泼洒属于自己的生活中的绚丽缤纷时,文字就被赋予了火红的热情和旺盛的生命。由此可见,诗的生命取决于诗作者的生命状态!

多读一些诗,不仅能陶冶我们的情操,还能练就我们的慧眼,让我们能识别生活中的真善美与假恶丑。

1.按提示填空,理清顺序,把握内容。(9分)

这篇短文按________顺序,先写作者________读诗,只为了________;懂事时读诗,理解了一点点________的意思;________多了后读诗,体会到了诗人的________。由此,作者明白了:多读诗能陶冶________,能练就________,能识别生活中的________。

2.按提示填空,理解句子的意思,体会句子的表达方法。(12分)

(1)“读着、读着,身临其境的感觉就弥漫开来,让人如饮甘醇,如食珍馐,如沐春风。”“身临其境”的意思是________________________________。这句话运用________和________的修辞手法,写出了________________。

(2)“余音绕梁,三月不知肉味矣”的本义是“音乐停止后余音仿佛仍在屋梁间回旋,让人三个月都不知道肉的味道”。这句话运用________的修辞手法,形容________________。

(3)“诗歌也同样表现着诗人的品格。”联系下文,我们知道苏东坡的品格是__________、超凡洒脱;杜甫的品格是_______________;王勃的品格是________、________________。

二.短文(二)(14分)

我爱乡村的夜晚(绘景)

六月里的一天,我回到了阔别已久的山 ( http: / / www.21cnjy.com )村故乡。上午,一场大雨把乡村的山川原野冲洗得一尘不染。傍晚,我独自沿着田间小路,来到小时候常跟堂姐一起去放牛的小山岗。我美美地呼吸着田野里清新的空气,尽情地欣赏着乡村恬静、美丽的晚景!21·cn·jy·com

眺望远方。啊,视线尽头多像一幅画: ( http: / / www.21cnjy.com )柔和的夕阳,绚丽的晚霞,横卧在不远的天边的群山,倚山而建的一簇簇的村落,一家家房顶上升起的袅袅的炊烟……奶奶还在世时说过:一层山水一层人。我望着群山在遐想:大山背后又是一层怎样的山水?怎样的人?这里看不到城市的车水马龙,听不到城市的各种声 响喧闹,但却充满神秘。www.21-cn-jy.com

近处,是一片金黄的 ( http: / / www.21cnjy.com )稻田。①一阵晚风吹来,稻苗一起一伏,②使我仿佛置身于一个金色的海洋之中。稻田的边缘是一排排的丝瓜架,瓜蔓儿上开满了一朵朵金黄的花。辛勤的小蜜蜂正嗡嗡地③一边唱歌④一边采蜜。丝瓜棚旁边那块碧绿的西瓜地上,虽然没有蜜蜂的歌唱,却有着丰收的喜悦。瞧,⑤一个个大西瓜⑥像一个个胖娃娃似的,躺在瓜蔓母亲的臂膀里,夕阳的余辉轻轻地爱抚着它们,催它们入睡。2·1·c·n·j·y

在我身边的山坡上,则是另一番景 ( http: / / www.21cnjy.com )象。三五只水牛正在草地上悠闲地啃着草,不时还抬起头来,面对充满诗情画意的乡村晚景,鸣鸣 地长叫几声来抒发自己快乐的情怀和感受,那低沉浑厚的余音在宽阔的田野回旋,使人听了兴奋。【来源:21·世纪·教育·网】

乡村的傍晚多美呀!我如果有 ( http: / / www.21cnjy.com )架照相机,定要把那起伏的山峰、金黄的稻田、西瓜地里丰收的景象和那引吭高歌的大水牛一一拍摄下来。让它们永远留存在我的影集里。21·世纪*教育网

我多么喜欢乡村这迷人的傍晚!我多么喜爱这乡村恬静的生活!

1.联系上下文理解加点字的意思。 (2分)

(1)阔别已久的阔( ) (2)宽阔的田野的阔(3)尽情地欣赏的尽( )(4)视线尽头的尽().

2.细读短文第二、 四自然段, 三 ( http: / / www.21cnjy.com )、 看作者是按什么顺序观察山村傍晚的景色的, 在正确答案的括号里打 “√” 。然后再摘录最能体现这种顺序的三个词语作为例证,写在下面的横线上。(4分)

A、按从外到内的顺序观察。 ( )

B、按从远到近的顺序观察。 ( )

C、按不同方向转移顺序观察。 ( )

D、按先整体后局部的顺序观察。 ( )

摘录词语:_______→_________→_________

3. 用“ ”画出表达作者热爱乡村傍晚美丽景色的句子。(2分)

4.在文中找出一对前后照应的句子,抄写在下面的横线上。(2分)

www-2-1-cnjy-com

5.阅读文中第三个自然段加“ ”的句子,按要求把序号填在横线上。(2分)

写实的事物的句子是:_____________________________

写联想的事物的句子是:___________________________

6、作者认为乡村傍晚景色的特点是什么?_________________(2分)

第三部分:习作(30分)

写一写综合实践活动总结。450字左右。

【参考答案】

第一部分:基础知识与积累运用。

1.诗经 杨柳依依 今我来思 采薇 回想 雨雪霏霏

二.不知细叶谁裁出 二月春风似剪刀

葡萄美酒夜光杯 欲饮琵琶马上催

洛阳亲友如相问 一片冰心在玉壶

黄师塔前江水东 春光懒困倚微风

一水护田将绿绕 两山排闼送青来

接天莲叶无穷碧 映日荷花别样红

三.1.清明时节雨纷纷 2.好雨知时节

3.渭城朝雨浥轻尘

4.1.少壯不努力,老大徒傷悲。

2.飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

5.春蚕 春江 春风 春色

6.1.夕阳无限好,近黄昏

2.遥看瀑布挂前川

第二部分:阅读积累与运用。

1、短文(一)

1.时间 小时候 完成任务 浅浅 经历 品格 ( http: / / www.21cnjy.com ) 情操 慧眼 真善美与假恶丑

2.(1)亲自来到诗中所描绘的美好境界 比喻 排比 读好诗让人感到很舒服

(2)夸张 好诗让人回味无穷

(3)豪放 悲怜民生,视老百姓之疾苦为己之疾苦 才华横溢 初生牛犊不怕虎

二.短文(二)

1、(1)时间长 (2)广阔 (3)全部用出 (4)完

2、B 眺望远方 近处 身边

3、我美美地呼吸着田 野里 ( http: / / www.21cnjy.com )清新的空气,尽情地欣赏着乡村恬静、美丽的晚景!乡村的傍晚多美呀!我多么喜欢乡村这迷人的傍 晚!我多么喜爱这乡村恬静的生活!21世纪教育网版权所有

4、(1)我美美地呼吸着田野里清新的空气,尽情地欣赏着乡村恬静、 美丽的晚景! (2)我多么喜爱这乡村恬静的生活!21教育网

5、写实:①④⑤ 联想:②③⑥

6、恬静、美丽

第三部分:习作

可以写写你们开展了哪些活动。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 1 页 (共 5 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一组

- 1 山中访友

- 2 山雨

- 3 草虫的村落

- 4 索溪峪的“野”

- 第二组

- 5 詹天佑

- 6 怀念母亲

- 7 彩色的翅膀

- 8 中华少年

- 第三组

- 9 穷人

- 10 别饿坏了那匹马

- 11 唯一的听众

- 12 用心灵去倾听

- 第四组

- 13 只有一个地球

- 14 鹿和狼的故事

- 15 这片土地是神圣的

- 16 青山不老

- 第五组

- 17 少年闰土

- 18 我的伯父鲁迅先生

- 19 一面

- 20 有的人

- 第六组

- 诗海拾贝

- 与诗同行

- 第七组

- 21 老人与海鸥

- 22 跑进家来的松鼠

- 23 最后一头战象

- 24 金色的脚印

- 第八组

- 25 伯牙绝弦

- 26 月光曲

- 27 蒙娜丽莎之约

- 28 我的舞台

- 选读课文

- 1 林海

- 2 祖国,我终于回来了

- 3 小抄写员

- 4 城市之肺

- 5 军神

- 6 我们的方阵

- 7 军犬黑子

- 8 看戏