人民版高中历史必修一专题一第三节 君主专制政体的演进和强化 课件 (共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版高中历史必修一专题一第三节 君主专制政体的演进和强化 课件 (共29张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-10-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件29张PPT。第三节君主专制政体的演进与强化 好了歌

人人说做皇帝好,其实皇帝也苦恼;

忠奸难辩睡不好,后宫争宠吃不消;

要是官吏选不好,贪污腐败治不了;

最怕地方造反了,身家性命也难保。打油诗反映了威风的皇帝的哪些烦恼?其中最主要的是解决什么问题? 君权与相权选官制度地方制度监察制度皇帝的烦恼如何防止丞相权力过大威胁皇权?如何防止地方权力过大威胁中央,形成割据势力?如何选拔官吏帮助自己管理天下?如何加强对官吏的管理?君权与相权中央与地方主要解决-------君主独揽大权 一、法令出一君主权利:集行政、司法、军权为一身。李斯言:“主制于天下而无所制也。”

——《史记·秦始皇本纪》特点:独断性、随意性官僚体制的基本原则:维护皇权、服务皇帝

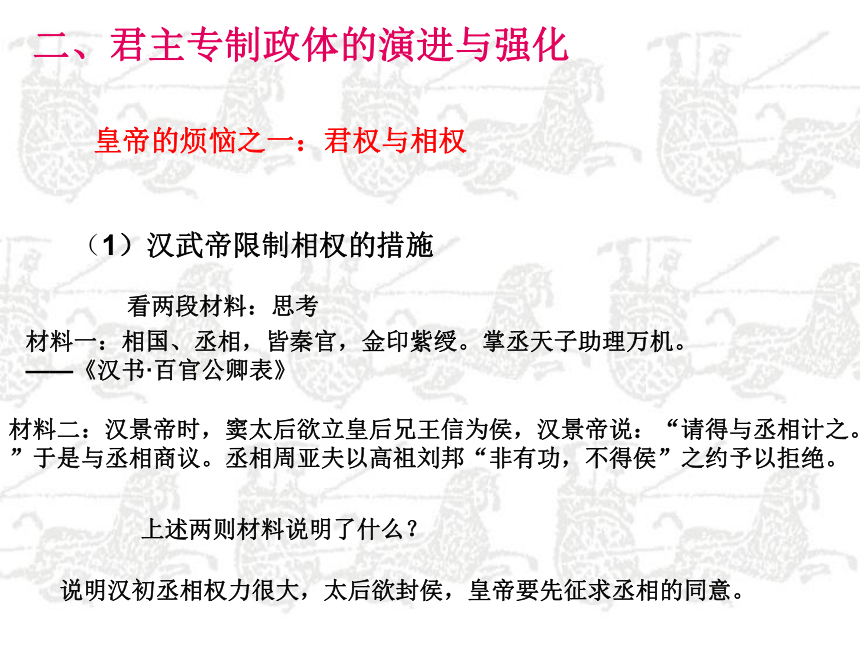

二、君主专制政体的演进与强化 (1)汉武帝限制相权的措施 看两段材料:思考材料一:相国、丞相,皆秦官,金印紫绶。掌丞天子助理万机。

——《汉书·百官公卿表》 材料二:汉景帝时,窦太后欲立皇后兄王信为侯,汉景帝说:“请得与丞相计之。

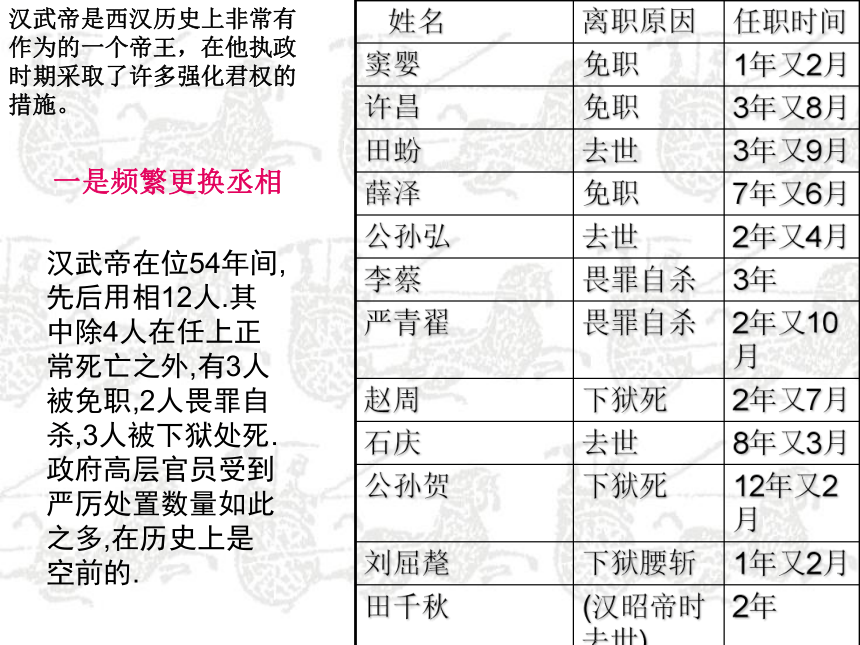

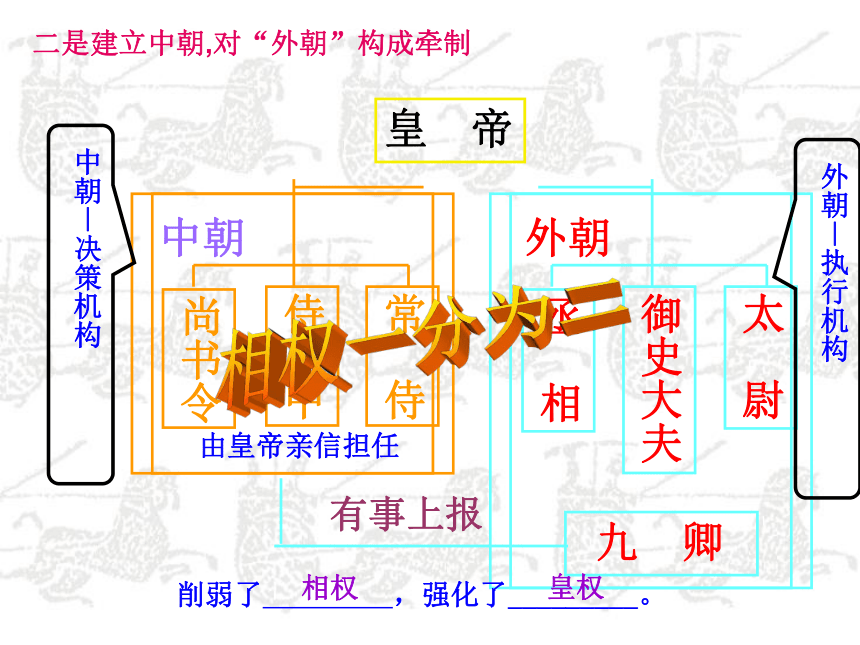

”于是与丞相商议。丞相周亚夫以高祖刘邦“非有功,不得侯”之约予以拒绝。上述两则材料说明了什么? 说明汉初丞相权力很大,太后欲封侯,皇帝要先征求丞相的同意。皇帝的烦恼之一:君权与相权汉武帝是西汉历史上非常有作为的一个帝王,在他执政时期采取了许多强化君权的措施。 一是频繁更换丞相汉武帝在位54年间,先后用相12人.其中除4人在任上正常死亡之外,有3人被免职,2人畏罪自杀,3人被下狱处死.政府高层官员受到严厉处置数量如此之多,在历史上是空前的.皇 帝 九 卿 有事上报二是建立中朝,对“外朝”构成牵制 由皇帝亲信担任相权皇权相权一分为二(2)、隋唐三省六部制(起草政令)(执行 政令)(审核政令)相权一分为三。三省合作,相互牵制和监督,保

证了君权的独尊,是中国古代政治制度的重大创造。评价:相权一分为三感受历史 唐太宗时,假设国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程的实施涉及众多机构,按照制度规定其运作程序应该是怎样的呢?中书省→门下省→皇帝 →尚书省→工部 枢密院参知政事

副 相最高行政机构长官行宰相职长官枢密使,低于宰相分行政权皇帝机构职能官职及权利中书门下最高军政机构(3)、宋代二府三司制宋太祖赵匡胤分财权

三司使削弱相权扩大皇权中央 “二府”(二府三司)三司:户部、盐铁、度支进一步分散相权

两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相竭见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。 丞相病了,皇帝还要亲自去探视。

隋唐时期的宰相大臣上朝奏事也有座位。

但到宋朝,宰相只能站着同皇帝议事。

明代自朱元璋起,明文规定“大朝议”须“众官皆跪”。

清朝的官僚上朝跪地时间特别长,以至于大臣们都备有特别的护膝。

宰相大臣上朝礼仪出现了怎样的变化?说明了什么问题?读材料:思考坐而论道、立而论道、跪而论道,反映了皇权的集中,相权的削弱。请概括从秦汉始,皇权和相权分别经历了怎样的变化?秦朝:在中央设立丞相;相权很大汉朝:频繁更换丞相,让平民出身的人做丞相,设立“中朝”对抗“外朝”;唐朝:三省六部制;宋朝:二府三司制;趋势:君权日益加强,相权日益削弱,直至被废除。相权一分为三进一步分散相权影响:

君主专制制度走向极端;

相权一分为二积极:发挥监察功能,在一定程度上有利于监督官员规范执政,防止 官员贪污腐败,有利于皇权的维护和巩固消极:专制制度的本质决定不能真正发挥其实际效能,只能成为加强皇权的工具。监察官员乃至监察机构贪赃枉法的情形司空见惯。(P14)如何评价孟德斯鸠在其《论法的精神》中写道:“一切有权力的

人都容易滥用权力,这是万古不变的经验,防止滥用

权力的办法,就是以权力制约权力”。古代中国又是如何解决这个问题的?(学案)皇帝的烦恼之二:监察制度秦朝:中央:地方:御史大夫监御史西汉:中央:地方:御史大夫(州)刺史东汉到唐:御史台明初至清末:都察院宋:提点刑狱司元:御史台监察体制的演变

1、概况

(1)秦:中央——御史大夫 地方——各郡设监御史

(2)西汉:地方:设 :汉武帝时代,每州设刺史一人,以加强中央对地方高官和诸侯的控制。

中央:中央机构的监察主要由 属下的官员承担,其主管的机关是当时最主要的监察机构。

(3)以后历朝:2、演变趋势:监察制度逐步走向健全。

3、评价:一定程度上规范了执政,加强了_______,但___________有限。刺史御史大夫御史台提点刑狱司御史台皇 权作用返回先秦秦汉至魏晋南北朝隋唐至明清世袭才能、品德到门第考试成绩下层人士一般没有参政机会体现了封闭的特征,以官取士,百姓不得参与为中下层地主知识分子参政提供了途径讨论完成以下表格:皇帝的烦恼之三:选官制度世卿世禄:血缘军功授爵:

军功察举征辟:品德九品中正:

门第科举取士:才能特点:标准越来越科学,公正,客观苏东坡,即苏轼,为北宋文学家,书画家。他是唐宋八大家之一,与父苏洵,弟苏辙和称“三苏”。嘉佑六年,苏轼、苏辙二人在恩师欧阳修推荐下参加制科考试,这一年举行的是贤良方正能直言极谏科的考试。苏轼以三等、苏辙以四等的成绩分别考中入选。制科的成绩分为五等考核,在宋朝尚无以一、二等的成绩考中之例,通常都以三等为最高分。相传当时仁宗曾满心喜悦地向皇后曹氏说道:“朕为子孙得两宰相。”仁宗所说的两人就是指苏轼和苏辙。

假如苏轼分别生活在战国时期的赵国,西汉武帝、唐玄宗的时代,也想当官,请问当时的选官制度各是什么?能否成功当选?依据是什么?阅读苏轼的例子思考:战国:不能,因为这个朝代是按照世袭制继承官吏,作为下层的人士我是很难有参政的机会的。 西汉:有可能能,因为我有才能,但是在我生活的朝代虽说选官的依据是才能品德和门第,但才能只占很少一部分,主要还是看门第,所以我可以出任的机会也是很渺茫的。 唐朝:完全能,因为唐朝开始以考试成绩作为选官的标准,我可以通过自己的努力自己的才识得到皇帝的赏识从而进入仕途。选官制度的历史变化 (一) 先秦:“世卿世禄制”

将官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。

(二)汉:“察举制”

由官吏察访合适的人才,向中央推荐予以任用的选官制度。

察举制(汉武帝) a. 察举 各郡国岁举孝廉各一人

b. 征辟 征召才能之士(三)魏晋南北朝:九品中正制

地方行政部门设置“中正”,对当地人物德才进行评定,分为九等。中正评定的品级成为授官的根据。

(四)隋唐至明清:科举制

以考试来选官的制度,其基本特点是“一切以呈文为去留”,自隋产生后,为历代所沿用,直到1905年清朝宣布废除科举制。1、(唐太宗)尝私幸端门,见新科进士缀行而出,喜曰: “天下英雄,入吾毂中矣。”

——王定保《唐摭言》

2、顾炎武说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

——《日知录集释》

3、少小须勤学,文章可立身。满朝朱紫贵,尽是读书人。自小多才学,平生志气高。别人怀宝剑,我有笔如刀。朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。

——元 · 高明《琵琶记》论从史出 结合所学知识,谈谈你对上述观点的看法。

打破了贵族垄断仕途的局面,起到抑制门阀的作用;

积极:扩大了官吏来源,大批门第不高的庶族地主知识分子,通过科举考试参加了政权,“大者登台阁,小者任郡县”;选拔人才的权利从地方收回中央,加强了中央集权;科举制把读书、考试做官紧密联系起来,从而提高了官员的文化素质 ;

消极:科举考试的内容大多不出儒学经典范围,

特别是八股取士被选拔的多是缺乏进取和创造精神的人。皇帝的烦恼之四:行省制度1、秦汉唐宋的地方行政区划秦代:郡县制汉代:州—郡—县唐代:道—州—县宋代:路—州—县什么是行省制度?

为什么要设行省?

与中央关系如何?

有何意义?2、元朝行(中书)省的设置:(1)行省的设置①全国设十行省:②中书省直辖“腹里”:山西、河北、 北京、山东③宣政院辖区:西藏和四川、青海部分地区④省下行政区:路、府、州、县蒙古:东北:云南行省澎湖巡检司云贵:台湾:辽阳行省岭北行省元代的行省(2)行省受中央节制①民政——中书省②军政——枢密院③觐见制④监察制⑤互迁制3、明清沿用行省制度(1)明代:省、府、县(2)清代:省、道、府、县评价:行省制度加强了中央集权统治,巩固了多民族国家的统一。行省制度的创立,是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端,影响深远。中国古代地方行政区划的演变趋势:

中央权力加强,

地方权力削弱; 从汉至元政治制度的演变皇帝集中中央集权集中地方分权两大矛盾之间权力调整:小 结中央集权君主专制君主专制中央集权的不断加强1、下图是秦与隋唐时期的中央官制示意图,比较两图最能说明的是( )A.唐代中央官吏日渐增多

B.唐代以分权而得以集权

C.唐代尚书省权力最大

D.太尉与御史大夫的权力分别下放到兵部与吏部B2、下面四幅中国历史上关于皇权与相权势力的消长图,哪一幅是正确的?( ) A.B.C.D.B

人人说做皇帝好,其实皇帝也苦恼;

忠奸难辩睡不好,后宫争宠吃不消;

要是官吏选不好,贪污腐败治不了;

最怕地方造反了,身家性命也难保。打油诗反映了威风的皇帝的哪些烦恼?其中最主要的是解决什么问题? 君权与相权选官制度地方制度监察制度皇帝的烦恼如何防止丞相权力过大威胁皇权?如何防止地方权力过大威胁中央,形成割据势力?如何选拔官吏帮助自己管理天下?如何加强对官吏的管理?君权与相权中央与地方主要解决-------君主独揽大权 一、法令出一君主权利:集行政、司法、军权为一身。李斯言:“主制于天下而无所制也。”

——《史记·秦始皇本纪》特点:独断性、随意性官僚体制的基本原则:维护皇权、服务皇帝

二、君主专制政体的演进与强化 (1)汉武帝限制相权的措施 看两段材料:思考材料一:相国、丞相,皆秦官,金印紫绶。掌丞天子助理万机。

——《汉书·百官公卿表》 材料二:汉景帝时,窦太后欲立皇后兄王信为侯,汉景帝说:“请得与丞相计之。

”于是与丞相商议。丞相周亚夫以高祖刘邦“非有功,不得侯”之约予以拒绝。上述两则材料说明了什么? 说明汉初丞相权力很大,太后欲封侯,皇帝要先征求丞相的同意。皇帝的烦恼之一:君权与相权汉武帝是西汉历史上非常有作为的一个帝王,在他执政时期采取了许多强化君权的措施。 一是频繁更换丞相汉武帝在位54年间,先后用相12人.其中除4人在任上正常死亡之外,有3人被免职,2人畏罪自杀,3人被下狱处死.政府高层官员受到严厉处置数量如此之多,在历史上是空前的.皇 帝 九 卿 有事上报二是建立中朝,对“外朝”构成牵制 由皇帝亲信担任相权皇权相权一分为二(2)、隋唐三省六部制(起草政令)(执行 政令)(审核政令)相权一分为三。三省合作,相互牵制和监督,保

证了君权的独尊,是中国古代政治制度的重大创造。评价:相权一分为三感受历史 唐太宗时,假设国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程的实施涉及众多机构,按照制度规定其运作程序应该是怎样的呢?中书省→门下省→皇帝 →尚书省→工部 枢密院参知政事

副 相最高行政机构长官行宰相职长官枢密使,低于宰相分行政权皇帝机构职能官职及权利中书门下最高军政机构(3)、宋代二府三司制宋太祖赵匡胤分财权

三司使削弱相权扩大皇权中央 “二府”(二府三司)三司:户部、盐铁、度支进一步分散相权

两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相竭见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。 丞相病了,皇帝还要亲自去探视。

隋唐时期的宰相大臣上朝奏事也有座位。

但到宋朝,宰相只能站着同皇帝议事。

明代自朱元璋起,明文规定“大朝议”须“众官皆跪”。

清朝的官僚上朝跪地时间特别长,以至于大臣们都备有特别的护膝。

宰相大臣上朝礼仪出现了怎样的变化?说明了什么问题?读材料:思考坐而论道、立而论道、跪而论道,反映了皇权的集中,相权的削弱。请概括从秦汉始,皇权和相权分别经历了怎样的变化?秦朝:在中央设立丞相;相权很大汉朝:频繁更换丞相,让平民出身的人做丞相,设立“中朝”对抗“外朝”;唐朝:三省六部制;宋朝:二府三司制;趋势:君权日益加强,相权日益削弱,直至被废除。相权一分为三进一步分散相权影响:

君主专制制度走向极端;

相权一分为二积极:发挥监察功能,在一定程度上有利于监督官员规范执政,防止 官员贪污腐败,有利于皇权的维护和巩固消极:专制制度的本质决定不能真正发挥其实际效能,只能成为加强皇权的工具。监察官员乃至监察机构贪赃枉法的情形司空见惯。(P14)如何评价孟德斯鸠在其《论法的精神》中写道:“一切有权力的

人都容易滥用权力,这是万古不变的经验,防止滥用

权力的办法,就是以权力制约权力”。古代中国又是如何解决这个问题的?(学案)皇帝的烦恼之二:监察制度秦朝:中央:地方:御史大夫监御史西汉:中央:地方:御史大夫(州)刺史东汉到唐:御史台明初至清末:都察院宋:提点刑狱司元:御史台监察体制的演变

1、概况

(1)秦:中央——御史大夫 地方——各郡设监御史

(2)西汉:地方:设 :汉武帝时代,每州设刺史一人,以加强中央对地方高官和诸侯的控制。

中央:中央机构的监察主要由 属下的官员承担,其主管的机关是当时最主要的监察机构。

(3)以后历朝:2、演变趋势:监察制度逐步走向健全。

3、评价:一定程度上规范了执政,加强了_______,但___________有限。刺史御史大夫御史台提点刑狱司御史台皇 权作用返回先秦秦汉至魏晋南北朝隋唐至明清世袭才能、品德到门第考试成绩下层人士一般没有参政机会体现了封闭的特征,以官取士,百姓不得参与为中下层地主知识分子参政提供了途径讨论完成以下表格:皇帝的烦恼之三:选官制度世卿世禄:血缘军功授爵:

军功察举征辟:品德九品中正:

门第科举取士:才能特点:标准越来越科学,公正,客观苏东坡,即苏轼,为北宋文学家,书画家。他是唐宋八大家之一,与父苏洵,弟苏辙和称“三苏”。嘉佑六年,苏轼、苏辙二人在恩师欧阳修推荐下参加制科考试,这一年举行的是贤良方正能直言极谏科的考试。苏轼以三等、苏辙以四等的成绩分别考中入选。制科的成绩分为五等考核,在宋朝尚无以一、二等的成绩考中之例,通常都以三等为最高分。相传当时仁宗曾满心喜悦地向皇后曹氏说道:“朕为子孙得两宰相。”仁宗所说的两人就是指苏轼和苏辙。

假如苏轼分别生活在战国时期的赵国,西汉武帝、唐玄宗的时代,也想当官,请问当时的选官制度各是什么?能否成功当选?依据是什么?阅读苏轼的例子思考:战国:不能,因为这个朝代是按照世袭制继承官吏,作为下层的人士我是很难有参政的机会的。 西汉:有可能能,因为我有才能,但是在我生活的朝代虽说选官的依据是才能品德和门第,但才能只占很少一部分,主要还是看门第,所以我可以出任的机会也是很渺茫的。 唐朝:完全能,因为唐朝开始以考试成绩作为选官的标准,我可以通过自己的努力自己的才识得到皇帝的赏识从而进入仕途。选官制度的历史变化 (一) 先秦:“世卿世禄制”

将官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。

(二)汉:“察举制”

由官吏察访合适的人才,向中央推荐予以任用的选官制度。

察举制(汉武帝) a. 察举 各郡国岁举孝廉各一人

b. 征辟 征召才能之士(三)魏晋南北朝:九品中正制

地方行政部门设置“中正”,对当地人物德才进行评定,分为九等。中正评定的品级成为授官的根据。

(四)隋唐至明清:科举制

以考试来选官的制度,其基本特点是“一切以呈文为去留”,自隋产生后,为历代所沿用,直到1905年清朝宣布废除科举制。1、(唐太宗)尝私幸端门,见新科进士缀行而出,喜曰: “天下英雄,入吾毂中矣。”

——王定保《唐摭言》

2、顾炎武说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

——《日知录集释》

3、少小须勤学,文章可立身。满朝朱紫贵,尽是读书人。自小多才学,平生志气高。别人怀宝剑,我有笔如刀。朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。

——元 · 高明《琵琶记》论从史出 结合所学知识,谈谈你对上述观点的看法。

打破了贵族垄断仕途的局面,起到抑制门阀的作用;

积极:扩大了官吏来源,大批门第不高的庶族地主知识分子,通过科举考试参加了政权,“大者登台阁,小者任郡县”;选拔人才的权利从地方收回中央,加强了中央集权;科举制把读书、考试做官紧密联系起来,从而提高了官员的文化素质 ;

消极:科举考试的内容大多不出儒学经典范围,

特别是八股取士被选拔的多是缺乏进取和创造精神的人。皇帝的烦恼之四:行省制度1、秦汉唐宋的地方行政区划秦代:郡县制汉代:州—郡—县唐代:道—州—县宋代:路—州—县什么是行省制度?

为什么要设行省?

与中央关系如何?

有何意义?2、元朝行(中书)省的设置:(1)行省的设置①全国设十行省:②中书省直辖“腹里”:山西、河北、 北京、山东③宣政院辖区:西藏和四川、青海部分地区④省下行政区:路、府、州、县蒙古:东北:云南行省澎湖巡检司云贵:台湾:辽阳行省岭北行省元代的行省(2)行省受中央节制①民政——中书省②军政——枢密院③觐见制④监察制⑤互迁制3、明清沿用行省制度(1)明代:省、府、县(2)清代:省、道、府、县评价:行省制度加强了中央集权统治,巩固了多民族国家的统一。行省制度的创立,是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端,影响深远。中国古代地方行政区划的演变趋势:

中央权力加强,

地方权力削弱; 从汉至元政治制度的演变皇帝集中中央集权集中地方分权两大矛盾之间权力调整:小 结中央集权君主专制君主专制中央集权的不断加强1、下图是秦与隋唐时期的中央官制示意图,比较两图最能说明的是( )A.唐代中央官吏日渐增多

B.唐代以分权而得以集权

C.唐代尚书省权力最大

D.太尉与御史大夫的权力分别下放到兵部与吏部B2、下面四幅中国历史上关于皇权与相权势力的消长图,哪一幅是正确的?( ) A.B.C.D.B

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭