高中物理人教版必修一 第三章 相互作用 教材分析 课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中物理人教版必修一 第三章 相互作用 教材分析 课件(共40张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2016-10-15 22:32:17 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。教材分析第三章 相互作用初高中知识的衔接初中已学的知识:

1、通过常见事例或实验,了解重力、弹力和摩擦力。认识力的作用效果。能用示意图描述力。会测量力的大小。知道二力平衡条件。了解了物体运动状态变化的原因。

2、通过实验探究,学会使用简单机械改变力的大小和方向 。

3、通过实验探究,学习压强的概念。能用压强公式进行简单计算。知道增大和减小压强的方法。了解了测量大气压强的方法。

4、通过实验探究,认识浮力。知道物体浮沉的条件。经历探究浮力大小的过程。知道阿基米德原理。 教学建议

(1)要通过创设情景让学生认识力产生的条件及力的方向。

(2) 注重等效替代(重心的概念、力的合成与分解)、放大(微小形变的放大)的物理思想的渗透。

(3)充分利用教材中的“说一说”、“做一做”、“思考与讨论”

(4)有意识地培养学生的探究能力课时建议第1单元 1、重力 基本相互作用 1课时

2、弹力 1课时

3、摩擦力 2课时

4、受力分析 1课时

第2单元 5、力的合成 2课时

6、力的分解 2课时

第3单元 共点力的平衡条件 1课时

共点力的平衡条件的应用 1课时

测试、讲评 2课时第三章总体教学要求

本章讲述的是“力”的基础知识,是研究静力学和动力学所必需的预备知识。目的是通过学习一些具体的力的知识,为以后了解和掌握抽象的力的概念做一些铺垫。

1、知道力的概念及了解四种相互作用;

2、通过实验认识滑动摩擦、静摩擦的规律;

3、知道常见的形变,通过实验了解物体的弹性,知道胡克定律;

4、通过实验,理解力的合成与分解,知道共点力的平衡条件,区分矢量和标量。各节教材分析和教学建议第一节 重力 基本相互作用

教学目标

(1)知道力是使物体运动状态发生改变和发生形变的原因。

(2)初步认识力是物体间的相互作用,能分清受力物体和施力物体。

(3)知道力的三要素,会用力的图示和示意图来表示力。

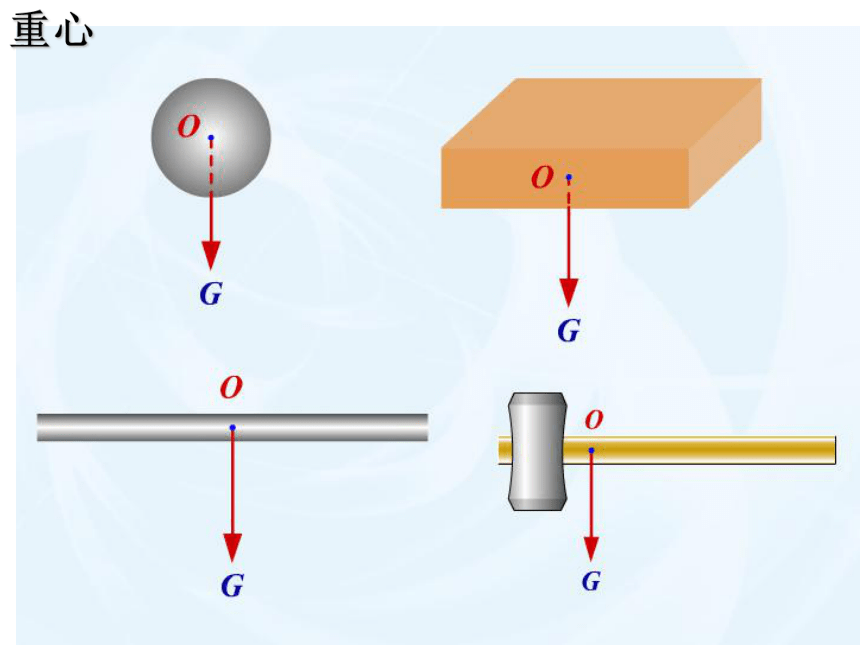

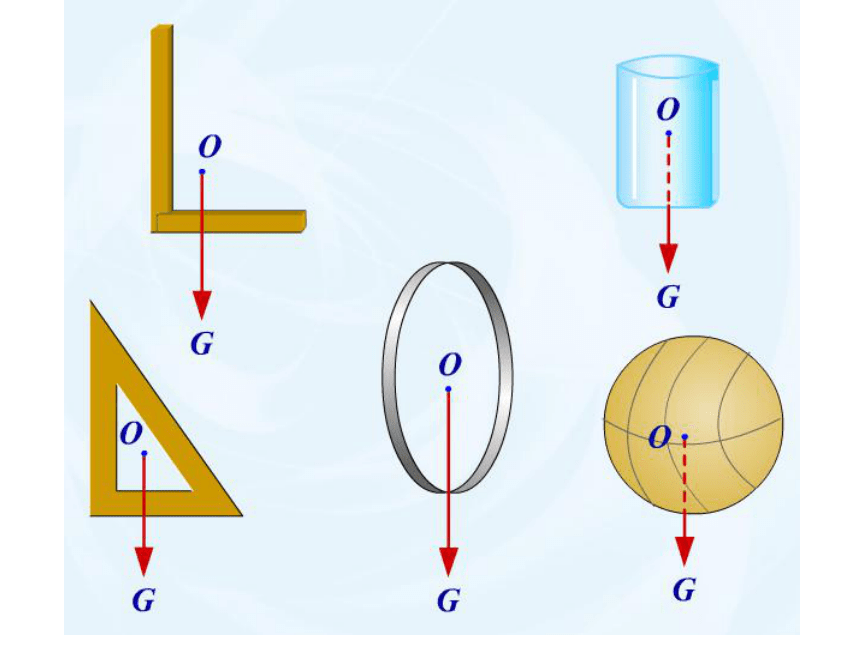

(4)知道重力产生的原因,理解重力的大小及方向,知道重心的概念。

(5)初步了解四种相互作用力的特点和作用范围。

(6)通过“做一做”“说一说”等栏目,培养探究能力和质疑能力。

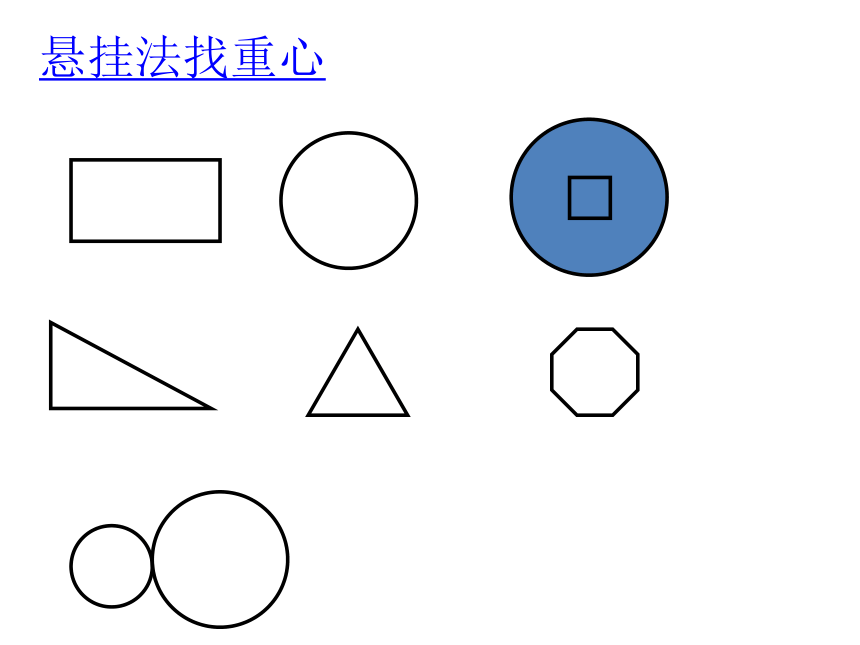

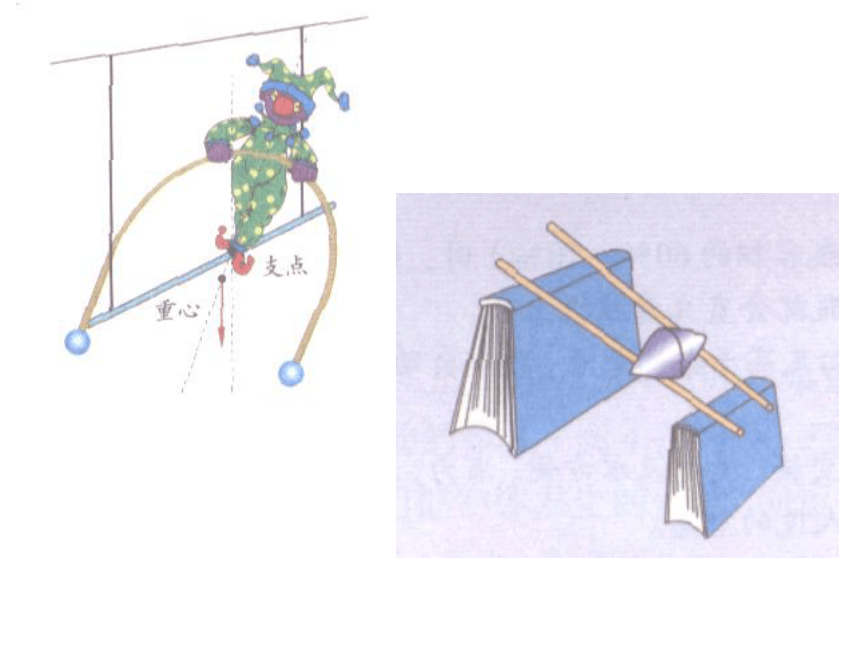

力的概念1、2重力重心悬挂法找重心第二节 弹力(1)通过实验,创设情景,引入形变、弹性形变、弹力的概念。

(2)微小形变的演示1、2

(3)分析几种弹力产生的原因,及方向的判定。

(4)探究弹簧弹力与弹簧伸长量的关系。 (3)分析几种弹力产生的原因,及方向的判定。(4)探究弹簧弹力与弹簧伸长量的关系感性认识:手拉弹簧,形变越大,弹力越大

①提出问题:弹簧弹力与弹簧形变量之间是什么关系?

②猜想:可能F∝x, F∝x1/2, F∝x2等可能形式。

③设计实验,进行实验与收集数据:测F与x的值,记入表格。

④作最简单的F—x图象,看图象是不是直线,是不是通过原点?如果不是直线,要引导学生认识实验误差问题。再作其他关系图象,看是不是直线。找出规律。

⑤分析与论证:对实验数据进行分析处理,作出F—x的图象,对实验结果进行解释 。(6)交流与合作:各组作出的图线不一样,相互交流,分析原因表格设计: 新教材与旧教材的最大不同是将两种摩擦力的顺序倒了过来,这种处理是从学生的认识规律和实验---现象发生的先后顺序考虑。 第三节 摩擦力关于静摩擦力的实验建议静摩擦力的方向判断:

可以从演示实验和简单例子出发,让学生逐步理解相对运动趋势的方向,发现静摩擦力和相对运动趋势方向间的关系。探究滑动摩擦力的实验建议猜想:结合日常生活的经验猜想与滑动摩擦有关的因素。

实验1: 如图所示,调节木板水平,往砝码盘中加砝码,直到用手推木块后,木块做匀速运动,此时砝码和砝码盘的总重等于木块受到的滑动摩擦力大小。

(1)研究滑动摩擦力与物体间的压力的关系。

先在木块上加砝码,改变木块的总质量,再往砝码盘中加砝码,直到用手推木块后,木块做匀速运动。记录下砝码盘中加砝码的总质量;再重复上述实验。最后求出砝码盘中砝码的总质量与木块总质量的比值,看是否为定值。

(2)研究滑动摩擦力与物体间粗糙程度的关系。

保持木块的质量不变,在木板与木板之间分别放置玻璃、橡胶等物体,以改变木块与接触物之间的粗糙程度,再往砝码盘中加砝码,直到用手推木块后,木块做匀速运动。记录下砝码盘中加砝码的总质量。比较砝码盘的总质量与粗糙程度的关系。实验2: 如图所示,先调节木板水平,用手拉木板,使木板做匀速运动。弹簧测力计的示数为木块与木板相互作用的滑动摩擦力的大小。分别改变木块的质量、木板的粗糙程度,对照相应弹簧测力计的示数,得出相应规律。

在引入合力与分力的概念上要多举生活中的例子,加深对等效性的理解。(运动的合成与分解、交流电的有效值的定义)

在平行四边形法则的得出过程中要重启发,多让学生探究,可以采取边讲边实验的研究方式,让学生体会物理学研究的基本方法、培养学生的科学思维能力,尤其要让学生在探究中感受到乐趣。 第四节 力的合成(1)小实验创设情境 (2)提出问题 (3)设计方案 (4)分组实验 (5)引导启发猜想 (6)实验 (7)得出结论

用力的图示画出两分力及合力之后,学生可以清楚的看到合力不等于分力的代数和。但要直观地发现它们满足平行四边形定则还很不容易,这是教学的难点 。可以启发:建议用虚线把合力的箭头端分别与两个分力的箭头端连接,也许能够得到启示。第五节 力的分解 (1)理解力的分解是力的合成的逆运算

所以运算法则也是平行四边形法则

(2)理解已知力分解的无穷性

(3)实用分解方法:

正交分解法和按力的作用效果分解法情景1:放在水平面上的物体受一个斜向上方的拉力F,这个力与水平面成θ角,该力产生了哪些效果?分析:

(1)确定作用效果

效果1:水平向前拉(演示实验1)

效果2:竖直向上提(演示实验2)

(2)方向确定,根据平行四边形定则,分解就是唯一的。

(3)如图所示分解

F1=Fcosθ, F2=Fsinθ

情景2:物体放在斜面上,该物体受的重力产生什么样的效果。由学生分析:

(1)G方向竖直向下,又不能下落。在垂直于斜面方向产生紧压斜面的力的作用效果;在沿斜面方向上使物体产生沿斜面向下滑动的效果。

(2)两分力方向确定了,分解是唯一的。

(3)G1=Fsinθ, G2=Gcosθ

情景3:物体悬挂在三角架上,分析绳子对三角架的作用效果.第六节 受力分析

1、加深对各个力产生条件及方向判断的理解

2、受力分析是正确解决物理习题的关键环节

3、对物体进行受力分析是一个不断深入的过程。第七节 共点力的平衡在此研究共点力的平衡的必要性

1、受力分析的需要

2、帮助落实本章知识和规律

3、平衡在牛顿运动定律中分量太轻

共点力平衡条件的研究初中的二力平衡条件到高中的二力合力为零提出问题:多个力作用下的平衡条件:三个力?设计方案:如何利用提供器材验证你的猜想实验操作展示实验报告得出结论推广:多力平衡条件简单应用共点力物体的平衡的分析1、代数法:正交分解法

2、矢量法:针对三力平衡

两个力的合力与第三个力等大反向

将一个力按另两个力反方向分解

矢量三角形

平衡的应用不用一步到位,而用循序渐进。1、矢量教学不宜一步到位(1) 位移: 指出它叫做矢量----大小、方向

(2)思考与讨论:

(3)实验: 探究求合力的方法

总结力的合成分解的法则

(4)给出矢量的定义强调两点:

有方向 平行四边形定则

六、交流几个本章的问题为后面向心加速度的学习“搭台阶” (5)说一说

(6)矢量概念的进一步运用2、重力的认识

地面附近一切物体都爱到地球的吸引力,由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力。初中时我们就已知道,物体受到的重力G与物体质量m的关系是G=mg

(1) g由测量而得,而测量在地面上进行,已受到惯性离心力之影响。

(2)地球公转加速度0.0006m/s2,其值太小,可以认为地心参考系是很好的惯性系,即讨论地面上物体的运动时,公转影响可以不予考虑了。 3、力的合成

(1)合力与分力的效果相同

(2)合力为零与不受力效果相同否?

力在本质上是一个动力学量,其静力学效果只是动力学效果的特殊情况,故严格说来,力的合成或叠加的问题应该在其具更一般性的动力学效果中加以讨论。

牛顿第二定律和力的独立作用原理是力的合成理论基础和实验依据。4、力的分解

(1)作用在物体上的一个力只能产生一个效果。

(2)在进行力的分解时,为了从多种可能性中选择一种对解决相应力学的问题最方便的分解,我们在教学中仍要强调“按力的作用效果去进行力的分解”,

这里所说的“按力的作用效果”并不是指某一个力的作用效果,而是作用在研究对象上的所有力的共同效果。例如,在研究斜面上物体的运动时,物体在其重力,斜面支持力和摩擦力的共同作用下,产生沿斜面下滑(摩擦力不太大时)的效果,即物体的加速度,速度和位移都沿斜面方向。为了方便地利用牛顿运动定律和运动学公式求解该物体的运动,其最有利的办法就是将与斜面方向不一致的作用力分解为两个分力,其中一个分力必须沿斜面方向,另一分力的方向与斜面垂直,后者是考虑到在垂直斜面的方向上,物体的加速度,速度和位移均为零。

谢谢!

1、通过常见事例或实验,了解重力、弹力和摩擦力。认识力的作用效果。能用示意图描述力。会测量力的大小。知道二力平衡条件。了解了物体运动状态变化的原因。

2、通过实验探究,学会使用简单机械改变力的大小和方向 。

3、通过实验探究,学习压强的概念。能用压强公式进行简单计算。知道增大和减小压强的方法。了解了测量大气压强的方法。

4、通过实验探究,认识浮力。知道物体浮沉的条件。经历探究浮力大小的过程。知道阿基米德原理。 教学建议

(1)要通过创设情景让学生认识力产生的条件及力的方向。

(2) 注重等效替代(重心的概念、力的合成与分解)、放大(微小形变的放大)的物理思想的渗透。

(3)充分利用教材中的“说一说”、“做一做”、“思考与讨论”

(4)有意识地培养学生的探究能力课时建议第1单元 1、重力 基本相互作用 1课时

2、弹力 1课时

3、摩擦力 2课时

4、受力分析 1课时

第2单元 5、力的合成 2课时

6、力的分解 2课时

第3单元 共点力的平衡条件 1课时

共点力的平衡条件的应用 1课时

测试、讲评 2课时第三章总体教学要求

本章讲述的是“力”的基础知识,是研究静力学和动力学所必需的预备知识。目的是通过学习一些具体的力的知识,为以后了解和掌握抽象的力的概念做一些铺垫。

1、知道力的概念及了解四种相互作用;

2、通过实验认识滑动摩擦、静摩擦的规律;

3、知道常见的形变,通过实验了解物体的弹性,知道胡克定律;

4、通过实验,理解力的合成与分解,知道共点力的平衡条件,区分矢量和标量。各节教材分析和教学建议第一节 重力 基本相互作用

教学目标

(1)知道力是使物体运动状态发生改变和发生形变的原因。

(2)初步认识力是物体间的相互作用,能分清受力物体和施力物体。

(3)知道力的三要素,会用力的图示和示意图来表示力。

(4)知道重力产生的原因,理解重力的大小及方向,知道重心的概念。

(5)初步了解四种相互作用力的特点和作用范围。

(6)通过“做一做”“说一说”等栏目,培养探究能力和质疑能力。

力的概念1、2重力重心悬挂法找重心第二节 弹力(1)通过实验,创设情景,引入形变、弹性形变、弹力的概念。

(2)微小形变的演示1、2

(3)分析几种弹力产生的原因,及方向的判定。

(4)探究弹簧弹力与弹簧伸长量的关系。 (3)分析几种弹力产生的原因,及方向的判定。(4)探究弹簧弹力与弹簧伸长量的关系感性认识:手拉弹簧,形变越大,弹力越大

①提出问题:弹簧弹力与弹簧形变量之间是什么关系?

②猜想:可能F∝x, F∝x1/2, F∝x2等可能形式。

③设计实验,进行实验与收集数据:测F与x的值,记入表格。

④作最简单的F—x图象,看图象是不是直线,是不是通过原点?如果不是直线,要引导学生认识实验误差问题。再作其他关系图象,看是不是直线。找出规律。

⑤分析与论证:对实验数据进行分析处理,作出F—x的图象,对实验结果进行解释 。(6)交流与合作:各组作出的图线不一样,相互交流,分析原因表格设计: 新教材与旧教材的最大不同是将两种摩擦力的顺序倒了过来,这种处理是从学生的认识规律和实验---现象发生的先后顺序考虑。 第三节 摩擦力关于静摩擦力的实验建议静摩擦力的方向判断:

可以从演示实验和简单例子出发,让学生逐步理解相对运动趋势的方向,发现静摩擦力和相对运动趋势方向间的关系。探究滑动摩擦力的实验建议猜想:结合日常生活的经验猜想与滑动摩擦有关的因素。

实验1: 如图所示,调节木板水平,往砝码盘中加砝码,直到用手推木块后,木块做匀速运动,此时砝码和砝码盘的总重等于木块受到的滑动摩擦力大小。

(1)研究滑动摩擦力与物体间的压力的关系。

先在木块上加砝码,改变木块的总质量,再往砝码盘中加砝码,直到用手推木块后,木块做匀速运动。记录下砝码盘中加砝码的总质量;再重复上述实验。最后求出砝码盘中砝码的总质量与木块总质量的比值,看是否为定值。

(2)研究滑动摩擦力与物体间粗糙程度的关系。

保持木块的质量不变,在木板与木板之间分别放置玻璃、橡胶等物体,以改变木块与接触物之间的粗糙程度,再往砝码盘中加砝码,直到用手推木块后,木块做匀速运动。记录下砝码盘中加砝码的总质量。比较砝码盘的总质量与粗糙程度的关系。实验2: 如图所示,先调节木板水平,用手拉木板,使木板做匀速运动。弹簧测力计的示数为木块与木板相互作用的滑动摩擦力的大小。分别改变木块的质量、木板的粗糙程度,对照相应弹簧测力计的示数,得出相应规律。

在引入合力与分力的概念上要多举生活中的例子,加深对等效性的理解。(运动的合成与分解、交流电的有效值的定义)

在平行四边形法则的得出过程中要重启发,多让学生探究,可以采取边讲边实验的研究方式,让学生体会物理学研究的基本方法、培养学生的科学思维能力,尤其要让学生在探究中感受到乐趣。 第四节 力的合成(1)小实验创设情境 (2)提出问题 (3)设计方案 (4)分组实验 (5)引导启发猜想 (6)实验 (7)得出结论

用力的图示画出两分力及合力之后,学生可以清楚的看到合力不等于分力的代数和。但要直观地发现它们满足平行四边形定则还很不容易,这是教学的难点 。可以启发:建议用虚线把合力的箭头端分别与两个分力的箭头端连接,也许能够得到启示。第五节 力的分解 (1)理解力的分解是力的合成的逆运算

所以运算法则也是平行四边形法则

(2)理解已知力分解的无穷性

(3)实用分解方法:

正交分解法和按力的作用效果分解法情景1:放在水平面上的物体受一个斜向上方的拉力F,这个力与水平面成θ角,该力产生了哪些效果?分析:

(1)确定作用效果

效果1:水平向前拉(演示实验1)

效果2:竖直向上提(演示实验2)

(2)方向确定,根据平行四边形定则,分解就是唯一的。

(3)如图所示分解

F1=Fcosθ, F2=Fsinθ

情景2:物体放在斜面上,该物体受的重力产生什么样的效果。由学生分析:

(1)G方向竖直向下,又不能下落。在垂直于斜面方向产生紧压斜面的力的作用效果;在沿斜面方向上使物体产生沿斜面向下滑动的效果。

(2)两分力方向确定了,分解是唯一的。

(3)G1=Fsinθ, G2=Gcosθ

情景3:物体悬挂在三角架上,分析绳子对三角架的作用效果.第六节 受力分析

1、加深对各个力产生条件及方向判断的理解

2、受力分析是正确解决物理习题的关键环节

3、对物体进行受力分析是一个不断深入的过程。第七节 共点力的平衡在此研究共点力的平衡的必要性

1、受力分析的需要

2、帮助落实本章知识和规律

3、平衡在牛顿运动定律中分量太轻

共点力平衡条件的研究初中的二力平衡条件到高中的二力合力为零提出问题:多个力作用下的平衡条件:三个力?设计方案:如何利用提供器材验证你的猜想实验操作展示实验报告得出结论推广:多力平衡条件简单应用共点力物体的平衡的分析1、代数法:正交分解法

2、矢量法:针对三力平衡

两个力的合力与第三个力等大反向

将一个力按另两个力反方向分解

矢量三角形

平衡的应用不用一步到位,而用循序渐进。1、矢量教学不宜一步到位(1) 位移: 指出它叫做矢量----大小、方向

(2)思考与讨论:

(3)实验: 探究求合力的方法

总结力的合成分解的法则

(4)给出矢量的定义强调两点:

有方向 平行四边形定则

六、交流几个本章的问题为后面向心加速度的学习“搭台阶” (5)说一说

(6)矢量概念的进一步运用2、重力的认识

地面附近一切物体都爱到地球的吸引力,由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力。初中时我们就已知道,物体受到的重力G与物体质量m的关系是G=mg

(1) g由测量而得,而测量在地面上进行,已受到惯性离心力之影响。

(2)地球公转加速度0.0006m/s2,其值太小,可以认为地心参考系是很好的惯性系,即讨论地面上物体的运动时,公转影响可以不予考虑了。 3、力的合成

(1)合力与分力的效果相同

(2)合力为零与不受力效果相同否?

力在本质上是一个动力学量,其静力学效果只是动力学效果的特殊情况,故严格说来,力的合成或叠加的问题应该在其具更一般性的动力学效果中加以讨论。

牛顿第二定律和力的独立作用原理是力的合成理论基础和实验依据。4、力的分解

(1)作用在物体上的一个力只能产生一个效果。

(2)在进行力的分解时,为了从多种可能性中选择一种对解决相应力学的问题最方便的分解,我们在教学中仍要强调“按力的作用效果去进行力的分解”,

这里所说的“按力的作用效果”并不是指某一个力的作用效果,而是作用在研究对象上的所有力的共同效果。例如,在研究斜面上物体的运动时,物体在其重力,斜面支持力和摩擦力的共同作用下,产生沿斜面下滑(摩擦力不太大时)的效果,即物体的加速度,速度和位移都沿斜面方向。为了方便地利用牛顿运动定律和运动学公式求解该物体的运动,其最有利的办法就是将与斜面方向不一致的作用力分解为两个分力,其中一个分力必须沿斜面方向,另一分力的方向与斜面垂直,后者是考虑到在垂直斜面的方向上,物体的加速度,速度和位移均为零。

谢谢!

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 绪论

- 1 质点 参考系和坐标系

- 2 时间和位移

- 3 运动快慢的描述──速度

- 4 实验:用打点计时器测速度

- 5 速度变化快慢的描述──加速度

- 第二章 匀变速直线运动的研究

- 1 实验:探究小车速度随时间变化的规律

- 2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动的位移与速度的关系

- 5 自由落体运动

- 6 伽利略对自由落体运动的研究

- 第三章 相互作用

- 1 重力 基本相互作用

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 实验:探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 用牛顿定律解决问题(一)

- 7 用牛顿定律解决问题(二)