高中语文人教版必修四第4单元第12课《苏武传》教案

文档属性

| 名称 | 高中语文人教版必修四第4单元第12课《苏武传》教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 25.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-16 13:35:41 | ||

图片预览

文档简介

《苏武传》教案

一、知识与能力

1、了解班固以及《汉书》的相关知识。

2、积累文言常见的字词和句式,培养归纳整理字词的能力和习惯。

3、引导学生学习本文塑造人物形象的技巧和方法。

二、过程和方法

1、合作学习,了解故事发生的背景,概括内容要点,培养归纳整理文言常见的字词和句式的能力和习惯。

2、探究学习,分析本文塑造人物形象的技巧和方法。

三、情感态度和价值观:

品味文中体现的史学价值和文学审美价值;学习苏武的民族气节,弘扬爱国主题。

【教学重点】

积累和归纳整理文言常见的字词和句式;学习概括内容要点的技能方法。

【教学难点】

引导学生学习本文塑造人物形象的技巧和方法

课时安排 2课时

教学步骤

第 一 课 时

要 点 疏通字词

通译课文

导入:欣赏歌曲《苏武牧羊》:

这是一首广为流传的民歌,歌曲里所歌唱的苏武是我国历史上著名的民族英雄。汉武帝时,苏武奉命出使匈奴,被匈奴扣留十九年,正如歌曲所唱,苏武历尽艰辛,持节不屈,成为中华民族历史上光耀千古的英雄。现在,就让我们走近苏武,走进他充满血泪而又辉煌无比的人生。

一、通假字

1.

不顾恩义,畔主背亲

畔:通“叛”,背叛。

2.

与旃毛并咽之

旃:通“毡”,毛织品。

3.

掘野鼠去草实而食之

去:通“弆(jǔ)”,收藏。

4.

空自苦亡人之地

亡:通“无”,没有。

5.

信义安所见乎

见:通“现”,显现。

6.

法令亡常

亡:通“无”,没有。

7.

大臣亡罪夷灭者数十家

亡:通“无”,没有。

8.

武父子亡功德

亡:通“无”,没有。

9.

因泣下沾衿,与武决去 通“沾”。通“襟”,衣襟。通“诀”,诀别。

10.

前以降及物故

以:通“已”,已经。

11.

蹈其背以出血

蹈:通“掏”,叩,轻轻敲打

12.

毕今日之驩

驩:通“欢”。

13.

与武决去

决:通“决”,辞别。

14.

女为人臣子,不顾恩义

女:通“汝”你

二、古今异义

1.

汉亦留之以相当。相当:

古义:抵押。今义:正在(某时某地)。

2.

皆为陛下所成就

。成就:古义:提拔。今义:业绩。

3.

我丈人行也。丈人:古义:老人,长辈。今义:岳父。

4.

欲因此时降武。因此:古义:趁这时。今义:相当于所以。

5.

独有女弟二人。女弟:

古义:妹妹。今义:姐姐(妹妹)和弟弟。

6.

且陛下春秋高

。春秋:古义:年纪。今义:春秋战国时期或指季节。

7.

武等实在

。实在:古义:确实存在。今义:诚实、老实。

8.

稍迁至栘中厩监。稍:

古义:渐渐。今义:稍微。

9.

既至匈奴,置币遗单于。遗:

古义:送给。今义:丢失、落下。

10.

会缑王与长水虞常等谋反匈奴中。会:

古义:正当、适逢。今义:聚会、集合。

11.

此必及我

。及:古义:牵连

今义:常作连词“和”用

12.

会论虞常。论:

古义:判罪

今义:常作议论

13.

以货物与常。货物:

古义:财物

今义:指供出售的物品

14.

卧起操持

古义:为操和持,两个词,“拿着“的意思

今义:料理,办理/筹划

三、词类活用

①意动用法

单于壮其节

壮:形容词的意动用法,以……为壮。

诚甘乐之

乐:形容词的意动用法,以……为乐。

②使动用法

(1)欲因此时降武

降:使动用法,使……投降。

(2)空以身膏草野

膏:使动用法,使……肥沃。

(3)反欲斗两主

斗:使动用法,使……争斗。

(4)单于愈益欲降之

降:使动用法,使……投降。

(5)何久自苦如此

苦:使动用法,使……受苦。

(6)王必欲降武

降:使动用法,使……投降。

(7)尽归汉使路充国等归:使……归

(8)屈节辱命

屈:使……屈身

辱:使……受辱

③名词活用

(1)天雨雪

雨:名词做动词,下。

(2)羝乳乃得归

乳:名词做动词,生子。

(3)杖汉节牧羊

杖:名词做动词,拄着。

(4)武能网纺缴,檠弓弩网、檠

:名词做动词,结网、用檠矫正弓弩。

(5)惠等哭,舆归营

舆:名词做动词,用车子。

(6)陵与卫律之罪,上通于天上:名词做状语,向上。

(7)绝不饮食

饮食:名词做动词,给他吃的、喝的。

三、指出下列句子中的词类活用现象。

1.欲自杀,胜惠共止之( );

2.宜皆降之( );

3.屈节辱命,虽生,何面目以归汉!( )

4.置煴火,覆武其上( );

5.惠等哭,舆归营( );

6.单于壮其节,朝夕遣人候问武( );

7.武益愈,单于使使晓武( );

8.会论虞常,欲因此时降武( );

9.空以身膏草野( );

10.反欲斗两主,观祸败( );

11.乃徙武北海上无人处( );

12.杖汉节牧羊,卧起操持( );

13.单于闻陵与子卿素厚( );

14.推堕驸马河中溺死( );

15.自痛负汉,加以老母系保宫( );

16.臣事君,犹子事父也( );

17.王必欲降武,请毕今日之欢( )。

四、 一词多义

①使(1)数通使相窥观

使:使者。

(2)乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留汉者第一个“使”:出使。

(3)单于使使晓武

第一个“使”:派,第二个“使”:使者。

②语(1)以状语武

语:告诉。

(2)如惠语以让匈奴

语:说的话。

③引(1)虞常果引张胜

引:招供。

(2)引佩刀自刺

引:拔。

④食(1)绝不饮食

食:给他吃的。

(2)掘野鼠去草实而食之食:吃。

(3)廪食不至

食:粮食。

(4)给其衣食

食:食物。

⑤发(1)方欲发使送武等

发:打发。

(2)虞常等七十余人欲发发:发动。

(3)恐前语发

发:被揭发。

⑥乃⑴

见犯乃死,重负国

乃:副词,才

⑵恐汉袭之,乃曰

乃:副词,于是、就

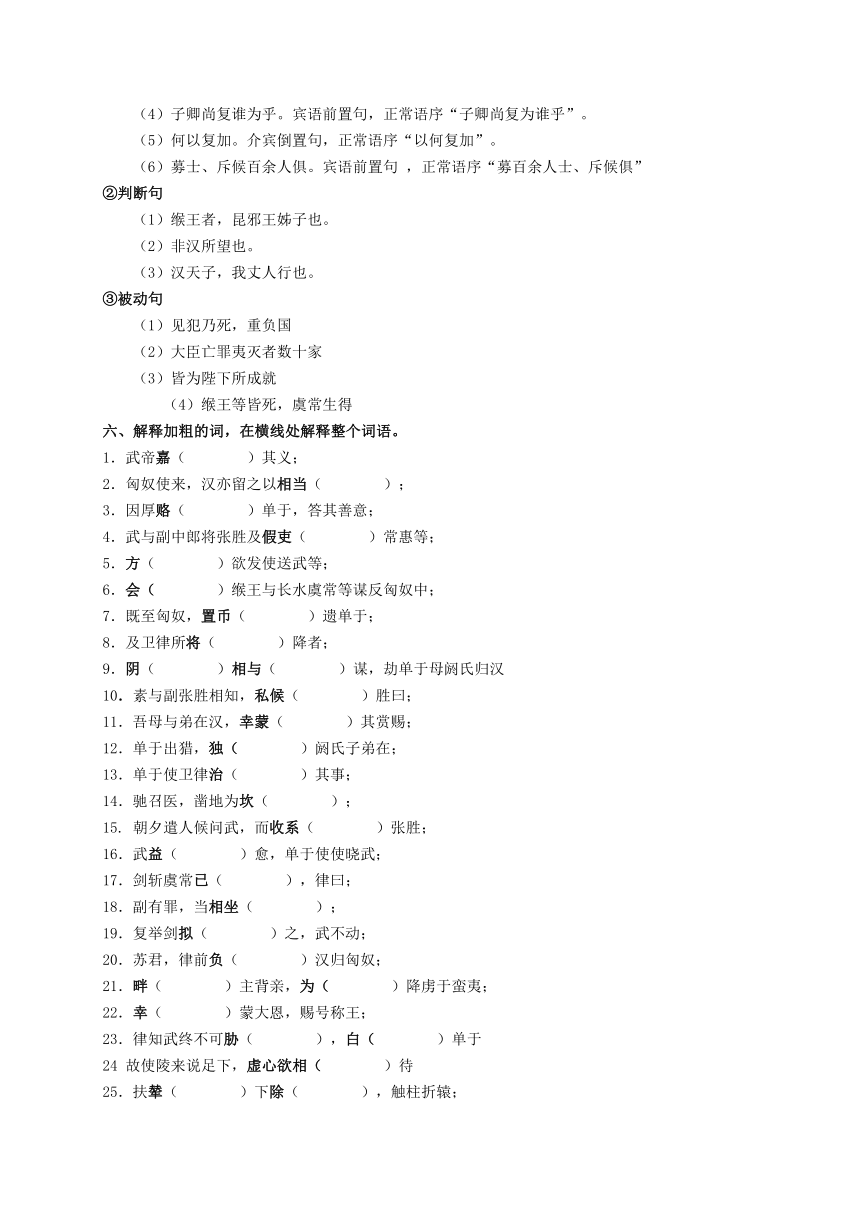

五、特殊句式

①倒置句

(1)送匈奴使留在汉者。定语后置句,正常语序“送留在汉者匈奴使”。

(2)为降虏于蛮夷。状语后置句,正常语序“于蛮夷为降虏”。

(3)何以汝为见。宾语前置句和介宾倒置句,正常语序“以何为见汝”

(4)子卿尚复谁为乎。宾语前置句,正常语序“子卿尚复为谁乎”。

(5)何以复加。介宾倒置句,正常语序“以何复加”。

(6)募士、斥候百余人俱。宾语前置句

,正常语序“募百余人士、斥候俱”

②判断句

(1)缑王者,昆邪王姊子也。

(2)非汉所望也。

(3)汉天子,我丈人行也。

③被动句

(1)见犯乃死,重负国

(2)大臣亡罪夷灭者数十家

(3)皆为陛下所成就

(4)缑王等皆死,虞常生得

六、解释加粗的词,在横线处解释整个词语。

1.武帝嘉( )其义;

2.匈奴使来,汉亦留之以相当( );

3.因厚赂( )单于,答其善意;

4.武与副中郎将张胜及假吏( )常惠等;

5.方( )欲发使送武等;

6.会( )缑王与长水虞常等谋反匈奴中;

7.既至匈奴,置币( )遗单于;

8.及卫律所将( )降者;

9.阴( )相与( )谋,劫单于母阏氏归汉

10.素与副张胜相知,私候( )胜曰;

11.吾母与弟在汉,幸蒙( )其赏赐;

12.单于出猎,独( )阏氏子弟在;

13.单于使卫律治( )其事;

14.驰召医,凿地为坎( );

15.

朝夕遣人候问武,而收系( )张胜;

16.武益( )愈,单于使使晓武;

17.剑斩虞常已( ),律曰;

18.副有罪,当相坐( );

19.复举剑拟( )之,武不动;

20.苏君,律前负( )汉归匈奴;

21.畔( )主背亲,为( )降虏于蛮夷;

22.幸( )蒙大恩,赐号称王;

23.律知武终不可胁( ),白( )单于

24

故使陵来说足下,虚心欲相( )待

25.扶辇( )下除( ),触柱折辕;

26.劾( )大不敬,伏剑自刎;

27.孺卿从祠( )河东后土( );

28.大臣亡罪夷灭( )者数十家;

29.自分( )已死久矣!

30.子为父死,亡所恨( );

31.陵见其至( )诚,喟然( )叹曰;

32.匈奴诡言( )武死;

33.单于视左右而惊,谢( )汉使曰

34.使者大喜,如( )惠语以让( )单于;

35.前以降及物故( );

七、指出下列句子中的加点的虚词的意义和用法。

1.少以( )父任,兄弟并为郎;

2.乃( )遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者;

3.因( )厚赂单于,答其善意;

4.恐前语发,以( )状语武;

5.即( )谋单于,何以复加?

6.屈节辱命,虽( )生,何面目以归汉?

7.会论虞常,欲因( )此时降武;

8.君因( )我降,与( )君为兄弟;

9.后虽( )复欲见我,尚可得乎?

10.朝鲜杀汉使者,即( )时诛灭;

11.若( )知我不降明;

12.羝乳乃( )得归;

13.单于使陵至海上,为( )武置酒设乐;

14.因( )泣下沾衿,与武决去;

15.始以( )强壮出,及还,须发尽白。

第 二 课 时

要 点 理清跌宕起伏的脉络 体会生动入微的细节 把握塑造人物的技法。

一、整体感知 安小标题,理清脉络

要 求:小标题要准确概括情节变化,并尽量展现人物性格特点,同时注意语言的通顺凝练。

《苏武传》是《汉书》中最出色的名篇之一,它记述了苏武出使匈奴,面对威胁利诱坚守节操,历尽艰辛而不辱使命的事迹,生动刻画了一个“富贵不能淫,威武不能屈”的爱国志士的光辉形象。作者采用写人物传记经常运用的纵式结构来组织文章,以顺叙为主,适当运用插叙的方法,依时间的先后进行叙述,脉络清晰,故事完整。

小标题(仅供参考,答案不限):

1、初使匈奴,单于受礼。 2、缑王谋反,祸及汉使。 3、舍生取义,以死明志。

4、卫律劝降,威武不屈。 5、饮雪吞毡,此志不渝。 6、李陵劝降,忠贞如一。

7、武帝驾崩,恸哭数月。 8、汉匈和亲,请还苏武。 9、历尽艰难,发白归汉。

第一部分1、2段:介绍了苏武的身世、出使的背景及原因。

第二部分3~7段:重点记述了苏武留胡十九年备受艰辛而坚持民族气节的事迹。这部分也是文章着力描写的部分,以精彩的笔墨描写了苏武反抗匈奴统治者招降的种种斗争情形。

第三部分最后两节:介绍了苏武被放回国的经过。

为了表现苏武的性格、气节及始终不渝的爱国精神,文章在记“行”时又着力于环境及细节的描写。如苏武自刺一节,被置于地坎温火之上,“蹈背出血,气绝复苏”,充满悲壮色彩。而周围人的反应是“卫律惊,自抱持武”“惠等哭,舆归营”“单于壮其节”。这一惊、一哭、一壮的细节描写充分衬托出苏武的铮铮铁骨及高尚情操。文章语言千锤百炼,俭省精净,刻画人物入骨三分,将史家笔法与文学语言较好地结合起来。

二、《苏武传》的艺术特色有以下几个方面:

(1)以典型环境和细节描写表现人物。苏武留胡十九年,经历坎坷曲折,汉与匈奴的关系错综复杂。作者抓住关键之处,运用典型环境和细节描写,使人物跃然纸上。

苏武出使匈奴,因突发事变被扣幽禁。在他的周围,有操生杀予夺之权的单于和卫律的屠刀,有贪生怕死的副使张胜的屈降,有曾为同事、朋友的李陵的声泪俱下的劝降。而冰天雪地廪食不至的北海牧羊,苏武更是被置之死地。这些典型环境,把苏武这个人物推到了矛盾斗争的风口浪尖上,让人物一展风采。

作者又通过一些细节描写,表现了苏武不屈的民族气节。如写苏武的两次自杀,第一次被“胜、惠共止之”;第二次又被救活。又如写苏武被幽禁在大窖中,“卧啮雪,与旃毛并咽之”;流放北海,“掘野鼠去草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落”等。苏武的语言也具有典型意义。如卫律逼降时,说:“副有罪,当相坐。”苏武斥责说:“本无谋,又非亲属,何谓相坐?”使卫律哑口无言,只得无耻地“举剑拟之”,但苏武岿然不动。又如,李陵劝降,苏武仍然不为其情所动,表示“虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之”,表现出至死不屈的品德。

(2)善用对照、映衬的手法塑造形象,在言与行的比照烘托中,见出人物的正邪之别。这对照、映衬分见于敌我两个营垒,出现于不同场合。

其一,在出使匈奴之初,与副使张胜的对照。苏武使匈奴,适遇缑王与虞常谋反的突发事件。副使张胜与虞常有旧,卷入其中。因谋反事发,虞常被捕,苏武知之。料必牵连自己,有负于国,欲自杀。卫律召苏武受辞时,苏武深责自己屈节辱命,引刀自刺。苏武伤愈之后就是“会论虞常”和再度逼降,虞常被斩,张胜心惊,当卫律“举剑欲击”之时,“胜请降”。反观苏武,在卫律“复举剑拟之”的生死关头,却是“不动”。作为副使,张胜背着苏武行事,置两国关系于不顾,欲贪功而陷于虞常谋反之事,累及苏武,在匈奴的威逼之下,贪生请降。而苏武在得知真情后,首先想到的是“见犯乃死,重负国”“虽生,何面目以归汉”,立下竭忠尽节之志,自杀未果,更不为敌方剑刃相加所动。通过与张胜的对照,更可见苏武以死保全气节、镇静无畏的使臣风度和高贵品质。

其二,在威逼利诱之时,与叛徒卫律的对照。卫律因李延年推荐,出使匈奴,还汉之时,延年因罪全家被捕,卫律逃奔匈奴,被封为丁零王。在剑斩虞常、张胜请降之后,卫律先是以言相逼:“副有罪,当相坐。”苏武据理反驳,卫律理屈词穷,举剑威胁,苏武“不动”。威逼不成,卫律转以利诱来劝降,降之则是“赐号称王,拥众数万,马畜弥山”,拒降则是“空以身膏草野,谁复知之”,但苏武仍是“不应”。卫律见恬不知耻的现身说法不能奏效,又转为威胁:“君因我降,与君为兄弟,今不听吾计,后虽欲复见我,尚可得乎?”对这种无耻之尤的言行,苏武先是指斥卫律“不顾恩义,畔主背亲”的叛变之举,继而痛责卫律“反欲斗两主,观祸败”“欲令两国相攻”的阴谋诡计。卫律的骄横无耻、色厉内荏,苏武的坚定镇静、深明大义,使忠奸之别如同冰炭不能相容。

其三,在以情相劝之时,与降将李陵的对照。李陵与苏武在汉时俱为侍中,相处素厚。他原来愧见苏武,受单于指使,以“置酒设乐”之举与苏武相见,道明“说足下”之意,和单于“虚心欲相待”的诚心。他先晓之以“空自苦无人之地,信义安所见”之理,再动之以情,陈述了苏武出使以来所未知的家庭变故:兄弟屈死,母亲亡故,妻子改嫁,子女走失,继而将心比心,陈述自己初降时的心情,最后又指出汉武帝年事已高、喜怒无常、大臣安危难卜的朝中实况。所说的这些,情理俱在,且陈述委婉,虽心如铁石亦不能不为所动。但是,苏武却置家中命运和个人恩怨于度外,他所说的“臣事君,犹子事父也”,虽不无愚忠色彩,但为国事甘赴汤镬,不避斧钺,“杀身自效”,坚贞不屈,却闪烁着夺目的思想光芒。在连饮数日之后,仍陈其“必欲降武”惟有“效死于前”之志,终使李陵赞叹与自责并作,与之泣别。李陵虽有韬略武功之长,但自恃太过,以致兵败投降。苏武并无过人之才,却能在处变置难之时,不负使命,孤忠自誓,大义凛然,这种历久而不变的节操,将国家利益置于个人恩怨之上的高贵品德,较之一时的血气之勇更为难能可贵。在与李陵“喟然叹”“泣下沾衿”的对照中,更见苏武胸襟之广、信念之坚。

(3)以生动描绘事情经过,具体展现环境与行动,详尽记述人物言论见长。

“时汉连伐胡,。。。汉亦留之以相当。”遂将苏武出使匈奴置于这一背景中,同时为塑造苏武的形象准备下严酷的历史环境。

又如:当缑王、虞常等准备反叛匈奴而事发时,张胜“恐前语发,以状语武”,苏武料知此事必会牵连自己,有负于国,欲自杀而被止。在被召“受辞”之时,苏武再申“屈节辱命”无面目归汉之意,引刀自刺,文中详记“卫律惊”、召医抢救的过程,以“惠等哭”“单于壮其节”烘托苏武。尤其是“会论虞常”一幕,剑斩虞常、逼降张胜,终于引出欲令苏武屈节的高潮。文中详细记述了卫律以言相逼、以剑威胁、以利相诱的过程,苏武铁骨铮铮,予以痛斥,其思想、形象凸现纸上。李陵劝降又全然不同于卫律逼降,李陵起先“不敢求武”,后奉单于命,“为武置酒设乐”,详言苏武的家庭变故,并惺惺相惜、推己及人,意欲激起苏武对汉武帝的怨愤,动摇苏武对汉朝的信念,而苏武在表明心迹之后,以“愿勿复再言”却之。一次未成,又“饮数日”,再劝,苏武以“效死于前”相答,其至诚终引出李陵的喟叹、自责,泣下沾襟。在昭帝即位、匈汉和亲之后,对汉廷求取苏武的经过亦记叙颇详,尤其是李陵与苏武诀别时的对白,读来令人酸楚。

为表现苏武的性格、气节及其始终不渝的爱国精神,文中在记“行”之时又着力于环境描绘。苏武自刺后,被置地坎之上,蹈背出血,气绝复息,充满悲壮色彩。被幽置大窖,断绝饮食,卧而啮雪,与旃毛并咽,困苦中愈显苏武的性格坚强。牧羊北海掘鼠食为食,仗节操持,节旄尽落,其历久而不变的节操更令人敬仰。

文中塑造人物形象,又得力于记述人物语言。苏武对张胜所说的“见犯乃死,重负国”,对常惠所说的“屈节辱命,虽生,何面目以归汉”,都可见其为坚持民族气节,已立下必死之念。卫律谓之当连坐时,苏武据理反驳,剑锋相逼时,不为所动,卫律软硬兼施的失败,正见苏武的过人胆略和斗争艺术。其怒斥卫律,并以汉使在诸国被杀的史实,警戒匈奴,更见其高瞻远瞩。与李陵对答,显然不同于卫律,李陵从苏武的家庭变故,自己初降时的心情,和武帝年高、法令无常、大臣安危难卜三方面劝降,苏武却以少应多,仅从忠君角度回绝了他。初则“愿勿复再言”,继则“王必欲降武,请毕今日之欢,效死于前”,愈见恭敬则愈为冷峻。至临归之时苏李诀别,却只有李陵之言与诗,以李陵的悔与敬,更衬托苏武的节操可钦。在苏武先后与卫律、李陵的对答中,个性化的语言表现出人物的不同特点。苏武的威武不可屈、贫贱不能移、忠心耿耿、大义凛然,卫律的凶残、强横、无耻,李陵的良知未泯、内心充满矛盾与痛苦,都给人留下深刻的印象。

(4)叙事方法:运用多种叙述方法,使内容详实,明快,有三种:顺叙、插叙、补叙。顺叙,总的看是近时间顺序,出使——扣留——投降——归汉——典属国——儿子造反——张安之——图画挂。插叙:为什么被扣留的原因,缑王造反。补叙:北海牧羊,苏通国赎回,徐圣,赵终根。2、描写人物的方法:能突现人物主要的性格特征:正面:对照,主要写苏武在威胁,利诱下的爱国之心,对照:张胜投降,侧面:通过人物的口来写,李陵:“功大于天”,张安世的肯定,赞扬苏武。〈朱买臣传〉绍兴人,家穷,喜欢读书,妻子因受不了穷,要求休妻,朱后来当官司,经常接济前妻

三、苏武在被囚禁流放以前两度要自杀,后来又想方设法要活下去。这是否矛盾?

并不矛盾。苏武在胡地以维护国家民族尊严作为自己的崇高使命和行为准则。我们不难明白,匈奴对苏武等人的劝降实际上是匈奴与汉朝的一次对峙,关乎国家尊严、民族气节。事发时他已经意识到“事如此,此必及我,见犯乃死,重负国”。“重负国”是因为事先没有发现副使张胜的阴谋而导致祸及国家,苏武意识到,一旦被匈奴审讯,就会给国家带来羞辱,所以要自杀以避免受审。后来,在审讯时被卫律威逼利诱,他在说完一番大义凛然的话后引刀自刺,一是以行动表示坚决不投降的决心,二是要为国家雪耻。匈奴明白了苏武的决心,知道威权、富贵无法征服他,便要以摧毁苏武肉体的方式来征服其意志。所以苏武采取的反抗方式也由以前的求死而变成以后的求生,他要在各种艰难困苦中坚强地活下去,但活的前提与支柱依然是汉朝使者的身份,所以他“杖汉节牧羊,卧起操持”。从全文看来,苏武将生死全然置之度外,一心考虑的是汉朝的荣誉与利益,所以在局势变化的情况下,他的对抗方式也在发生着变化。

一、知识与能力

1、了解班固以及《汉书》的相关知识。

2、积累文言常见的字词和句式,培养归纳整理字词的能力和习惯。

3、引导学生学习本文塑造人物形象的技巧和方法。

二、过程和方法

1、合作学习,了解故事发生的背景,概括内容要点,培养归纳整理文言常见的字词和句式的能力和习惯。

2、探究学习,分析本文塑造人物形象的技巧和方法。

三、情感态度和价值观:

品味文中体现的史学价值和文学审美价值;学习苏武的民族气节,弘扬爱国主题。

【教学重点】

积累和归纳整理文言常见的字词和句式;学习概括内容要点的技能方法。

【教学难点】

引导学生学习本文塑造人物形象的技巧和方法

课时安排 2课时

教学步骤

第 一 课 时

要 点 疏通字词

通译课文

导入:欣赏歌曲《苏武牧羊》:

这是一首广为流传的民歌,歌曲里所歌唱的苏武是我国历史上著名的民族英雄。汉武帝时,苏武奉命出使匈奴,被匈奴扣留十九年,正如歌曲所唱,苏武历尽艰辛,持节不屈,成为中华民族历史上光耀千古的英雄。现在,就让我们走近苏武,走进他充满血泪而又辉煌无比的人生。

一、通假字

1.

不顾恩义,畔主背亲

畔:通“叛”,背叛。

2.

与旃毛并咽之

旃:通“毡”,毛织品。

3.

掘野鼠去草实而食之

去:通“弆(jǔ)”,收藏。

4.

空自苦亡人之地

亡:通“无”,没有。

5.

信义安所见乎

见:通“现”,显现。

6.

法令亡常

亡:通“无”,没有。

7.

大臣亡罪夷灭者数十家

亡:通“无”,没有。

8.

武父子亡功德

亡:通“无”,没有。

9.

因泣下沾衿,与武决去 通“沾”。通“襟”,衣襟。通“诀”,诀别。

10.

前以降及物故

以:通“已”,已经。

11.

蹈其背以出血

蹈:通“掏”,叩,轻轻敲打

12.

毕今日之驩

驩:通“欢”。

13.

与武决去

决:通“决”,辞别。

14.

女为人臣子,不顾恩义

女:通“汝”你

二、古今异义

1.

汉亦留之以相当。相当:

古义:抵押。今义:正在(某时某地)。

2.

皆为陛下所成就

。成就:古义:提拔。今义:业绩。

3.

我丈人行也。丈人:古义:老人,长辈。今义:岳父。

4.

欲因此时降武。因此:古义:趁这时。今义:相当于所以。

5.

独有女弟二人。女弟:

古义:妹妹。今义:姐姐(妹妹)和弟弟。

6.

且陛下春秋高

。春秋:古义:年纪。今义:春秋战国时期或指季节。

7.

武等实在

。实在:古义:确实存在。今义:诚实、老实。

8.

稍迁至栘中厩监。稍:

古义:渐渐。今义:稍微。

9.

既至匈奴,置币遗单于。遗:

古义:送给。今义:丢失、落下。

10.

会缑王与长水虞常等谋反匈奴中。会:

古义:正当、适逢。今义:聚会、集合。

11.

此必及我

。及:古义:牵连

今义:常作连词“和”用

12.

会论虞常。论:

古义:判罪

今义:常作议论

13.

以货物与常。货物:

古义:财物

今义:指供出售的物品

14.

卧起操持

古义:为操和持,两个词,“拿着“的意思

今义:料理,办理/筹划

三、词类活用

①意动用法

单于壮其节

壮:形容词的意动用法,以……为壮。

诚甘乐之

乐:形容词的意动用法,以……为乐。

②使动用法

(1)欲因此时降武

降:使动用法,使……投降。

(2)空以身膏草野

膏:使动用法,使……肥沃。

(3)反欲斗两主

斗:使动用法,使……争斗。

(4)单于愈益欲降之

降:使动用法,使……投降。

(5)何久自苦如此

苦:使动用法,使……受苦。

(6)王必欲降武

降:使动用法,使……投降。

(7)尽归汉使路充国等归:使……归

(8)屈节辱命

屈:使……屈身

辱:使……受辱

③名词活用

(1)天雨雪

雨:名词做动词,下。

(2)羝乳乃得归

乳:名词做动词,生子。

(3)杖汉节牧羊

杖:名词做动词,拄着。

(4)武能网纺缴,檠弓弩网、檠

:名词做动词,结网、用檠矫正弓弩。

(5)惠等哭,舆归营

舆:名词做动词,用车子。

(6)陵与卫律之罪,上通于天上:名词做状语,向上。

(7)绝不饮食

饮食:名词做动词,给他吃的、喝的。

三、指出下列句子中的词类活用现象。

1.欲自杀,胜惠共止之( );

2.宜皆降之( );

3.屈节辱命,虽生,何面目以归汉!( )

4.置煴火,覆武其上( );

5.惠等哭,舆归营( );

6.单于壮其节,朝夕遣人候问武( );

7.武益愈,单于使使晓武( );

8.会论虞常,欲因此时降武( );

9.空以身膏草野( );

10.反欲斗两主,观祸败( );

11.乃徙武北海上无人处( );

12.杖汉节牧羊,卧起操持( );

13.单于闻陵与子卿素厚( );

14.推堕驸马河中溺死( );

15.自痛负汉,加以老母系保宫( );

16.臣事君,犹子事父也( );

17.王必欲降武,请毕今日之欢( )。

四、 一词多义

①使(1)数通使相窥观

使:使者。

(2)乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留汉者第一个“使”:出使。

(3)单于使使晓武

第一个“使”:派,第二个“使”:使者。

②语(1)以状语武

语:告诉。

(2)如惠语以让匈奴

语:说的话。

③引(1)虞常果引张胜

引:招供。

(2)引佩刀自刺

引:拔。

④食(1)绝不饮食

食:给他吃的。

(2)掘野鼠去草实而食之食:吃。

(3)廪食不至

食:粮食。

(4)给其衣食

食:食物。

⑤发(1)方欲发使送武等

发:打发。

(2)虞常等七十余人欲发发:发动。

(3)恐前语发

发:被揭发。

⑥乃⑴

见犯乃死,重负国

乃:副词,才

⑵恐汉袭之,乃曰

乃:副词,于是、就

五、特殊句式

①倒置句

(1)送匈奴使留在汉者。定语后置句,正常语序“送留在汉者匈奴使”。

(2)为降虏于蛮夷。状语后置句,正常语序“于蛮夷为降虏”。

(3)何以汝为见。宾语前置句和介宾倒置句,正常语序“以何为见汝”

(4)子卿尚复谁为乎。宾语前置句,正常语序“子卿尚复为谁乎”。

(5)何以复加。介宾倒置句,正常语序“以何复加”。

(6)募士、斥候百余人俱。宾语前置句

,正常语序“募百余人士、斥候俱”

②判断句

(1)缑王者,昆邪王姊子也。

(2)非汉所望也。

(3)汉天子,我丈人行也。

③被动句

(1)见犯乃死,重负国

(2)大臣亡罪夷灭者数十家

(3)皆为陛下所成就

(4)缑王等皆死,虞常生得

六、解释加粗的词,在横线处解释整个词语。

1.武帝嘉( )其义;

2.匈奴使来,汉亦留之以相当( );

3.因厚赂( )单于,答其善意;

4.武与副中郎将张胜及假吏( )常惠等;

5.方( )欲发使送武等;

6.会( )缑王与长水虞常等谋反匈奴中;

7.既至匈奴,置币( )遗单于;

8.及卫律所将( )降者;

9.阴( )相与( )谋,劫单于母阏氏归汉

10.素与副张胜相知,私候( )胜曰;

11.吾母与弟在汉,幸蒙( )其赏赐;

12.单于出猎,独( )阏氏子弟在;

13.单于使卫律治( )其事;

14.驰召医,凿地为坎( );

15.

朝夕遣人候问武,而收系( )张胜;

16.武益( )愈,单于使使晓武;

17.剑斩虞常已( ),律曰;

18.副有罪,当相坐( );

19.复举剑拟( )之,武不动;

20.苏君,律前负( )汉归匈奴;

21.畔( )主背亲,为( )降虏于蛮夷;

22.幸( )蒙大恩,赐号称王;

23.律知武终不可胁( ),白( )单于

24

故使陵来说足下,虚心欲相( )待

25.扶辇( )下除( ),触柱折辕;

26.劾( )大不敬,伏剑自刎;

27.孺卿从祠( )河东后土( );

28.大臣亡罪夷灭( )者数十家;

29.自分( )已死久矣!

30.子为父死,亡所恨( );

31.陵见其至( )诚,喟然( )叹曰;

32.匈奴诡言( )武死;

33.单于视左右而惊,谢( )汉使曰

34.使者大喜,如( )惠语以让( )单于;

35.前以降及物故( );

七、指出下列句子中的加点的虚词的意义和用法。

1.少以( )父任,兄弟并为郎;

2.乃( )遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者;

3.因( )厚赂单于,答其善意;

4.恐前语发,以( )状语武;

5.即( )谋单于,何以复加?

6.屈节辱命,虽( )生,何面目以归汉?

7.会论虞常,欲因( )此时降武;

8.君因( )我降,与( )君为兄弟;

9.后虽( )复欲见我,尚可得乎?

10.朝鲜杀汉使者,即( )时诛灭;

11.若( )知我不降明;

12.羝乳乃( )得归;

13.单于使陵至海上,为( )武置酒设乐;

14.因( )泣下沾衿,与武决去;

15.始以( )强壮出,及还,须发尽白。

第 二 课 时

要 点 理清跌宕起伏的脉络 体会生动入微的细节 把握塑造人物的技法。

一、整体感知 安小标题,理清脉络

要 求:小标题要准确概括情节变化,并尽量展现人物性格特点,同时注意语言的通顺凝练。

《苏武传》是《汉书》中最出色的名篇之一,它记述了苏武出使匈奴,面对威胁利诱坚守节操,历尽艰辛而不辱使命的事迹,生动刻画了一个“富贵不能淫,威武不能屈”的爱国志士的光辉形象。作者采用写人物传记经常运用的纵式结构来组织文章,以顺叙为主,适当运用插叙的方法,依时间的先后进行叙述,脉络清晰,故事完整。

小标题(仅供参考,答案不限):

1、初使匈奴,单于受礼。 2、缑王谋反,祸及汉使。 3、舍生取义,以死明志。

4、卫律劝降,威武不屈。 5、饮雪吞毡,此志不渝。 6、李陵劝降,忠贞如一。

7、武帝驾崩,恸哭数月。 8、汉匈和亲,请还苏武。 9、历尽艰难,发白归汉。

第一部分1、2段:介绍了苏武的身世、出使的背景及原因。

第二部分3~7段:重点记述了苏武留胡十九年备受艰辛而坚持民族气节的事迹。这部分也是文章着力描写的部分,以精彩的笔墨描写了苏武反抗匈奴统治者招降的种种斗争情形。

第三部分最后两节:介绍了苏武被放回国的经过。

为了表现苏武的性格、气节及始终不渝的爱国精神,文章在记“行”时又着力于环境及细节的描写。如苏武自刺一节,被置于地坎温火之上,“蹈背出血,气绝复苏”,充满悲壮色彩。而周围人的反应是“卫律惊,自抱持武”“惠等哭,舆归营”“单于壮其节”。这一惊、一哭、一壮的细节描写充分衬托出苏武的铮铮铁骨及高尚情操。文章语言千锤百炼,俭省精净,刻画人物入骨三分,将史家笔法与文学语言较好地结合起来。

二、《苏武传》的艺术特色有以下几个方面:

(1)以典型环境和细节描写表现人物。苏武留胡十九年,经历坎坷曲折,汉与匈奴的关系错综复杂。作者抓住关键之处,运用典型环境和细节描写,使人物跃然纸上。

苏武出使匈奴,因突发事变被扣幽禁。在他的周围,有操生杀予夺之权的单于和卫律的屠刀,有贪生怕死的副使张胜的屈降,有曾为同事、朋友的李陵的声泪俱下的劝降。而冰天雪地廪食不至的北海牧羊,苏武更是被置之死地。这些典型环境,把苏武这个人物推到了矛盾斗争的风口浪尖上,让人物一展风采。

作者又通过一些细节描写,表现了苏武不屈的民族气节。如写苏武的两次自杀,第一次被“胜、惠共止之”;第二次又被救活。又如写苏武被幽禁在大窖中,“卧啮雪,与旃毛并咽之”;流放北海,“掘野鼠去草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落”等。苏武的语言也具有典型意义。如卫律逼降时,说:“副有罪,当相坐。”苏武斥责说:“本无谋,又非亲属,何谓相坐?”使卫律哑口无言,只得无耻地“举剑拟之”,但苏武岿然不动。又如,李陵劝降,苏武仍然不为其情所动,表示“虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之”,表现出至死不屈的品德。

(2)善用对照、映衬的手法塑造形象,在言与行的比照烘托中,见出人物的正邪之别。这对照、映衬分见于敌我两个营垒,出现于不同场合。

其一,在出使匈奴之初,与副使张胜的对照。苏武使匈奴,适遇缑王与虞常谋反的突发事件。副使张胜与虞常有旧,卷入其中。因谋反事发,虞常被捕,苏武知之。料必牵连自己,有负于国,欲自杀。卫律召苏武受辞时,苏武深责自己屈节辱命,引刀自刺。苏武伤愈之后就是“会论虞常”和再度逼降,虞常被斩,张胜心惊,当卫律“举剑欲击”之时,“胜请降”。反观苏武,在卫律“复举剑拟之”的生死关头,却是“不动”。作为副使,张胜背着苏武行事,置两国关系于不顾,欲贪功而陷于虞常谋反之事,累及苏武,在匈奴的威逼之下,贪生请降。而苏武在得知真情后,首先想到的是“见犯乃死,重负国”“虽生,何面目以归汉”,立下竭忠尽节之志,自杀未果,更不为敌方剑刃相加所动。通过与张胜的对照,更可见苏武以死保全气节、镇静无畏的使臣风度和高贵品质。

其二,在威逼利诱之时,与叛徒卫律的对照。卫律因李延年推荐,出使匈奴,还汉之时,延年因罪全家被捕,卫律逃奔匈奴,被封为丁零王。在剑斩虞常、张胜请降之后,卫律先是以言相逼:“副有罪,当相坐。”苏武据理反驳,卫律理屈词穷,举剑威胁,苏武“不动”。威逼不成,卫律转以利诱来劝降,降之则是“赐号称王,拥众数万,马畜弥山”,拒降则是“空以身膏草野,谁复知之”,但苏武仍是“不应”。卫律见恬不知耻的现身说法不能奏效,又转为威胁:“君因我降,与君为兄弟,今不听吾计,后虽欲复见我,尚可得乎?”对这种无耻之尤的言行,苏武先是指斥卫律“不顾恩义,畔主背亲”的叛变之举,继而痛责卫律“反欲斗两主,观祸败”“欲令两国相攻”的阴谋诡计。卫律的骄横无耻、色厉内荏,苏武的坚定镇静、深明大义,使忠奸之别如同冰炭不能相容。

其三,在以情相劝之时,与降将李陵的对照。李陵与苏武在汉时俱为侍中,相处素厚。他原来愧见苏武,受单于指使,以“置酒设乐”之举与苏武相见,道明“说足下”之意,和单于“虚心欲相待”的诚心。他先晓之以“空自苦无人之地,信义安所见”之理,再动之以情,陈述了苏武出使以来所未知的家庭变故:兄弟屈死,母亲亡故,妻子改嫁,子女走失,继而将心比心,陈述自己初降时的心情,最后又指出汉武帝年事已高、喜怒无常、大臣安危难卜的朝中实况。所说的这些,情理俱在,且陈述委婉,虽心如铁石亦不能不为所动。但是,苏武却置家中命运和个人恩怨于度外,他所说的“臣事君,犹子事父也”,虽不无愚忠色彩,但为国事甘赴汤镬,不避斧钺,“杀身自效”,坚贞不屈,却闪烁着夺目的思想光芒。在连饮数日之后,仍陈其“必欲降武”惟有“效死于前”之志,终使李陵赞叹与自责并作,与之泣别。李陵虽有韬略武功之长,但自恃太过,以致兵败投降。苏武并无过人之才,却能在处变置难之时,不负使命,孤忠自誓,大义凛然,这种历久而不变的节操,将国家利益置于个人恩怨之上的高贵品德,较之一时的血气之勇更为难能可贵。在与李陵“喟然叹”“泣下沾衿”的对照中,更见苏武胸襟之广、信念之坚。

(3)以生动描绘事情经过,具体展现环境与行动,详尽记述人物言论见长。

“时汉连伐胡,。。。汉亦留之以相当。”遂将苏武出使匈奴置于这一背景中,同时为塑造苏武的形象准备下严酷的历史环境。

又如:当缑王、虞常等准备反叛匈奴而事发时,张胜“恐前语发,以状语武”,苏武料知此事必会牵连自己,有负于国,欲自杀而被止。在被召“受辞”之时,苏武再申“屈节辱命”无面目归汉之意,引刀自刺,文中详记“卫律惊”、召医抢救的过程,以“惠等哭”“单于壮其节”烘托苏武。尤其是“会论虞常”一幕,剑斩虞常、逼降张胜,终于引出欲令苏武屈节的高潮。文中详细记述了卫律以言相逼、以剑威胁、以利相诱的过程,苏武铁骨铮铮,予以痛斥,其思想、形象凸现纸上。李陵劝降又全然不同于卫律逼降,李陵起先“不敢求武”,后奉单于命,“为武置酒设乐”,详言苏武的家庭变故,并惺惺相惜、推己及人,意欲激起苏武对汉武帝的怨愤,动摇苏武对汉朝的信念,而苏武在表明心迹之后,以“愿勿复再言”却之。一次未成,又“饮数日”,再劝,苏武以“效死于前”相答,其至诚终引出李陵的喟叹、自责,泣下沾襟。在昭帝即位、匈汉和亲之后,对汉廷求取苏武的经过亦记叙颇详,尤其是李陵与苏武诀别时的对白,读来令人酸楚。

为表现苏武的性格、气节及其始终不渝的爱国精神,文中在记“行”之时又着力于环境描绘。苏武自刺后,被置地坎之上,蹈背出血,气绝复息,充满悲壮色彩。被幽置大窖,断绝饮食,卧而啮雪,与旃毛并咽,困苦中愈显苏武的性格坚强。牧羊北海掘鼠食为食,仗节操持,节旄尽落,其历久而不变的节操更令人敬仰。

文中塑造人物形象,又得力于记述人物语言。苏武对张胜所说的“见犯乃死,重负国”,对常惠所说的“屈节辱命,虽生,何面目以归汉”,都可见其为坚持民族气节,已立下必死之念。卫律谓之当连坐时,苏武据理反驳,剑锋相逼时,不为所动,卫律软硬兼施的失败,正见苏武的过人胆略和斗争艺术。其怒斥卫律,并以汉使在诸国被杀的史实,警戒匈奴,更见其高瞻远瞩。与李陵对答,显然不同于卫律,李陵从苏武的家庭变故,自己初降时的心情,和武帝年高、法令无常、大臣安危难卜三方面劝降,苏武却以少应多,仅从忠君角度回绝了他。初则“愿勿复再言”,继则“王必欲降武,请毕今日之欢,效死于前”,愈见恭敬则愈为冷峻。至临归之时苏李诀别,却只有李陵之言与诗,以李陵的悔与敬,更衬托苏武的节操可钦。在苏武先后与卫律、李陵的对答中,个性化的语言表现出人物的不同特点。苏武的威武不可屈、贫贱不能移、忠心耿耿、大义凛然,卫律的凶残、强横、无耻,李陵的良知未泯、内心充满矛盾与痛苦,都给人留下深刻的印象。

(4)叙事方法:运用多种叙述方法,使内容详实,明快,有三种:顺叙、插叙、补叙。顺叙,总的看是近时间顺序,出使——扣留——投降——归汉——典属国——儿子造反——张安之——图画挂。插叙:为什么被扣留的原因,缑王造反。补叙:北海牧羊,苏通国赎回,徐圣,赵终根。2、描写人物的方法:能突现人物主要的性格特征:正面:对照,主要写苏武在威胁,利诱下的爱国之心,对照:张胜投降,侧面:通过人物的口来写,李陵:“功大于天”,张安世的肯定,赞扬苏武。〈朱买臣传〉绍兴人,家穷,喜欢读书,妻子因受不了穷,要求休妻,朱后来当官司,经常接济前妻

三、苏武在被囚禁流放以前两度要自杀,后来又想方设法要活下去。这是否矛盾?

并不矛盾。苏武在胡地以维护国家民族尊严作为自己的崇高使命和行为准则。我们不难明白,匈奴对苏武等人的劝降实际上是匈奴与汉朝的一次对峙,关乎国家尊严、民族气节。事发时他已经意识到“事如此,此必及我,见犯乃死,重负国”。“重负国”是因为事先没有发现副使张胜的阴谋而导致祸及国家,苏武意识到,一旦被匈奴审讯,就会给国家带来羞辱,所以要自杀以避免受审。后来,在审讯时被卫律威逼利诱,他在说完一番大义凛然的话后引刀自刺,一是以行动表示坚决不投降的决心,二是要为国家雪耻。匈奴明白了苏武的决心,知道威权、富贵无法征服他,便要以摧毁苏武肉体的方式来征服其意志。所以苏武采取的反抗方式也由以前的求死而变成以后的求生,他要在各种艰难困苦中坚强地活下去,但活的前提与支柱依然是汉朝使者的身份,所以他“杖汉节牧羊,卧起操持”。从全文看来,苏武将生死全然置之度外,一心考虑的是汉朝的荣誉与利益,所以在局势变化的情况下,他的对抗方式也在发生着变化。