2016年秋苏科版八年级数学上册单元测试第1章全等三角形(解析版)

文档属性

| 名称 | 2016年秋苏科版八年级数学上册单元测试第1章全等三角形(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 183.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2016-10-17 21:26:46 | ||

图片预览

文档简介

《第1章

全等三角形》

一、选择题

1.在△ABC中,∠B=∠C,与△ABC全等的三角形有一个角是100°,那么△ABC中与这个角对应的角是( )

A.∠A

B.∠B

C.∠C

D.∠D

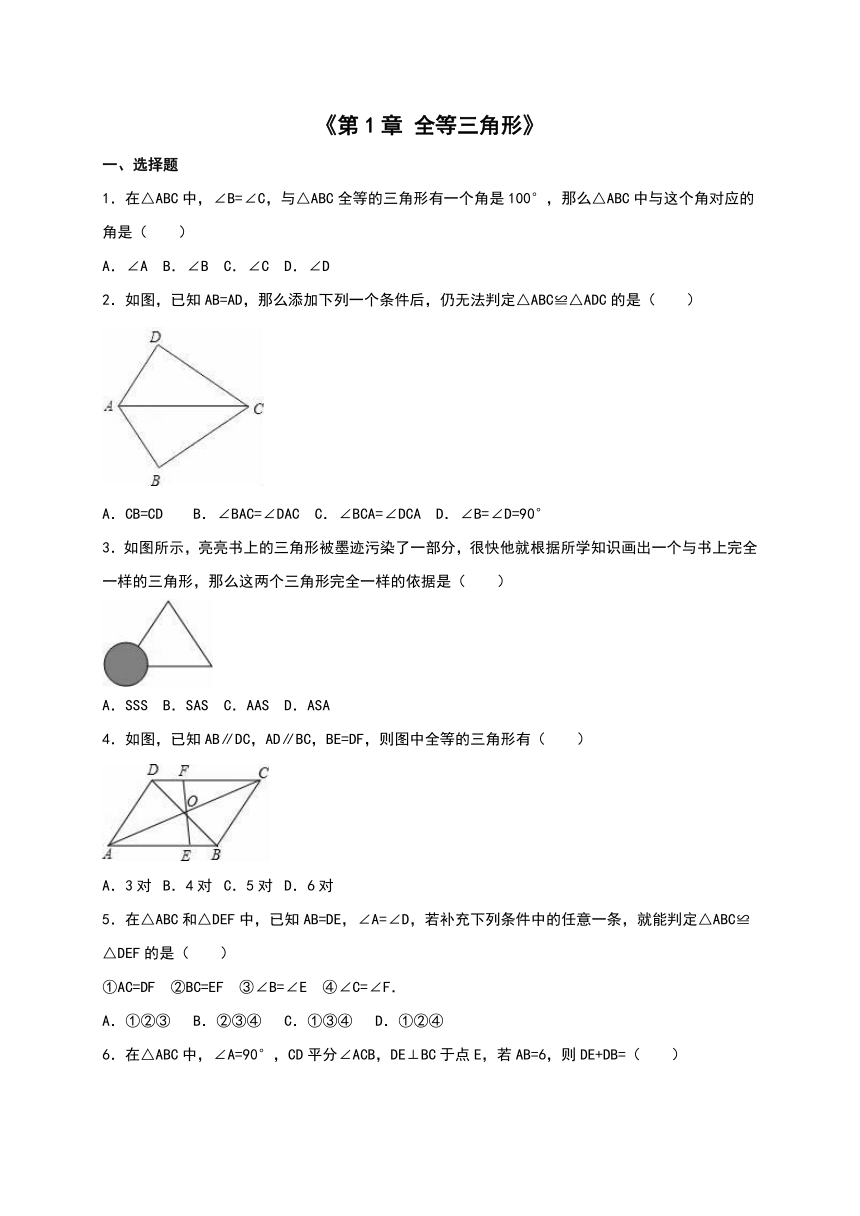

2.如图,已知AB=AD,那么添加下列一个条件后,仍无法判定△ABC≌△ADC的是( )

A.CB=CD

B.∠BAC=∠DAC

C.∠BCA=∠DCA

D.∠B=∠D=90°

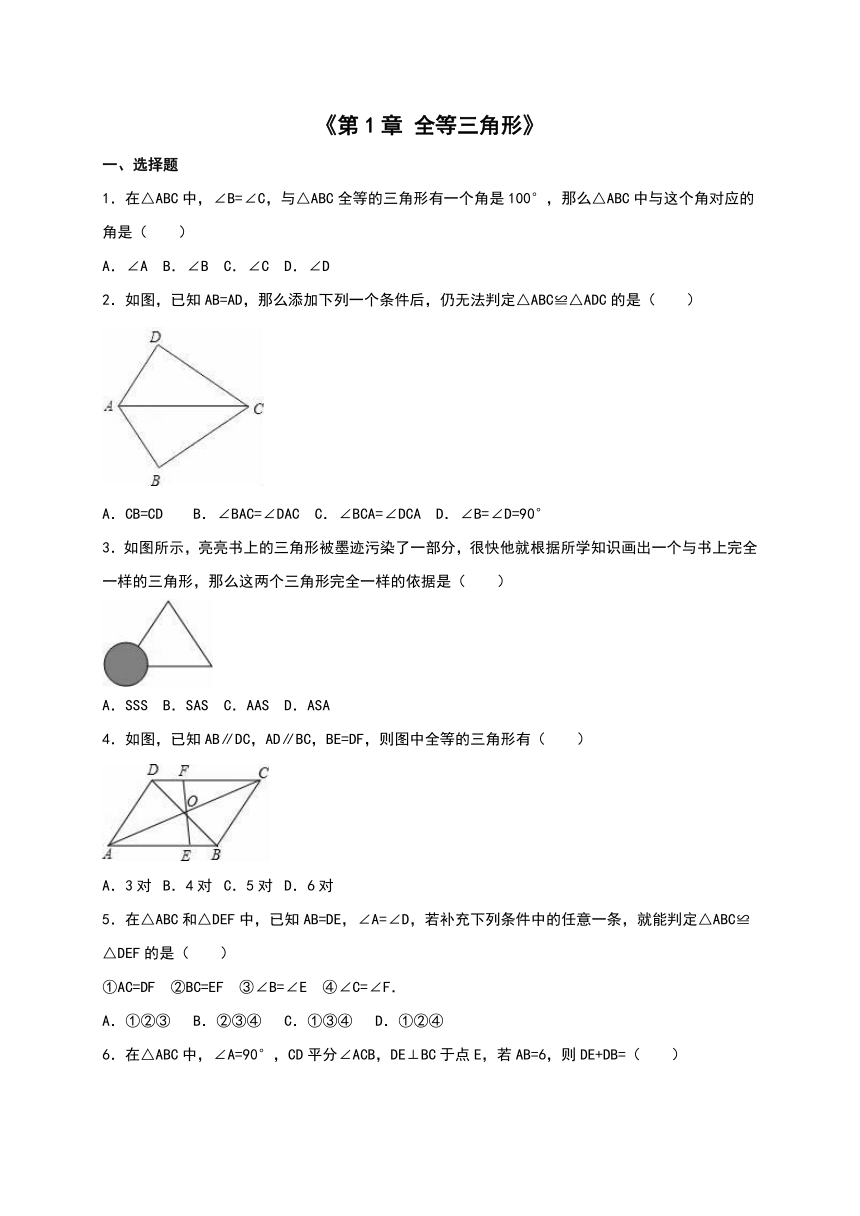

3.如图所示,亮亮书上的三角形被墨迹污染了一部分,很快他就根据所学知识画出一个与书上完全一样的三角形,那么这两个三角形完全一样的依据是( )

A.SSS

B.SAS

C.AAS

D.ASA

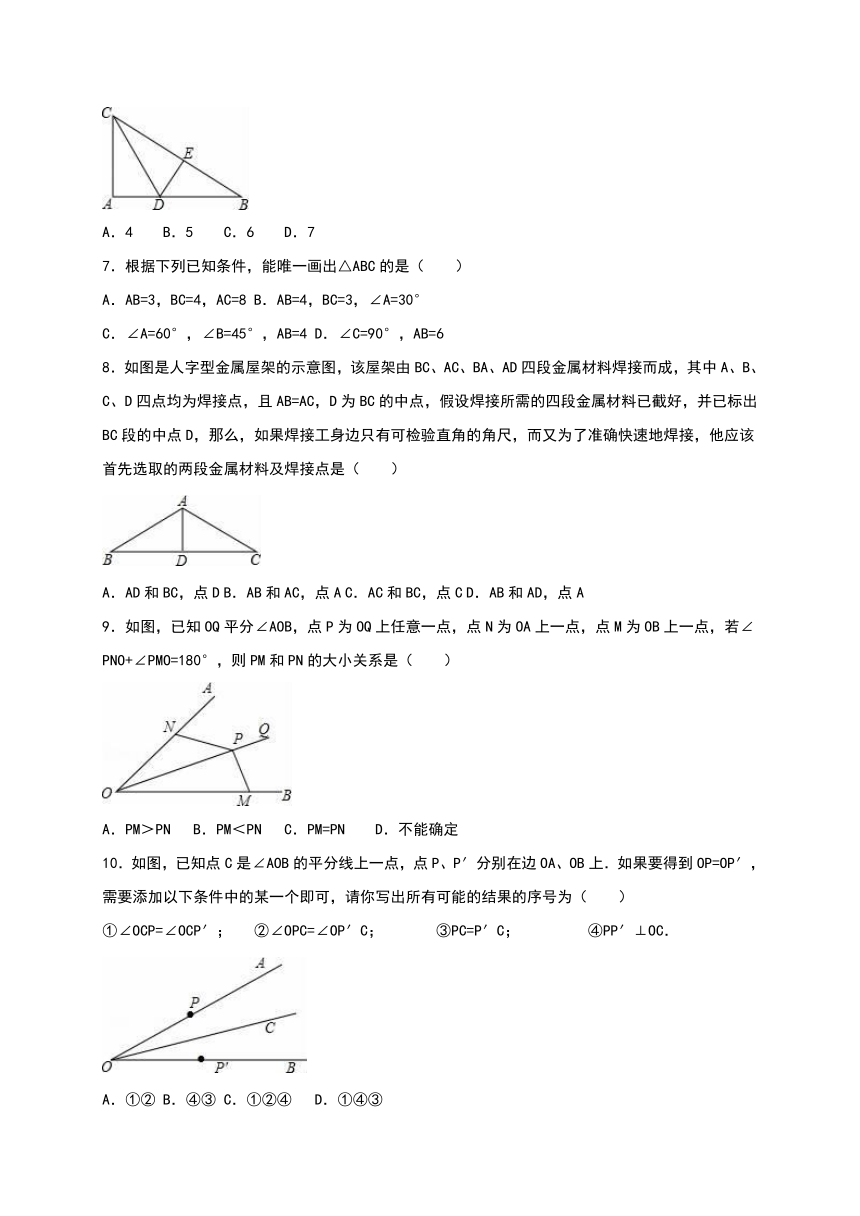

4.如图,已知AB∥DC,AD∥BC,BE=DF,则图中全等的三角形有( )

A.3对

B.4对

C.5对

D.6对

5.在△ABC和△DEF中,已知AB=DE,∠A=∠D,若补充下列条件中的任意一条,就能判定△ABC≌△DEF的是( )

①AC=DF

②BC=EF

③∠B=∠E

④∠C=∠F.

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

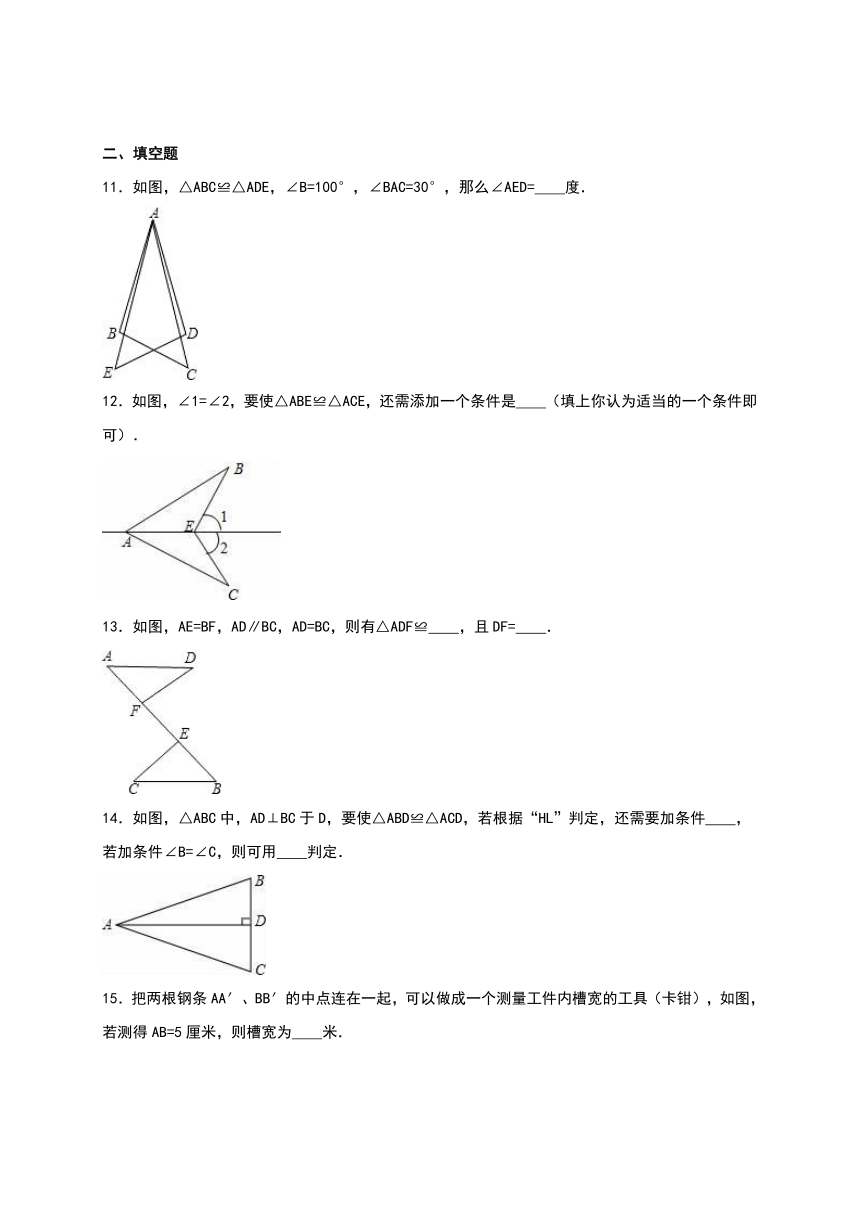

6.在△ABC中,∠A=90°,CD平分∠ACB,DE⊥BC于点E,若AB=6,则DE+DB=( )

A.4

B.5

C.6

D.7

7.根据下列已知条件,能唯一画出△ABC的是( )

A.AB=3,BC=4,AC=8

B.AB=4,BC=3,∠A=30°

C.∠A=60°,∠B=45°,AB=4

D.∠C=90°,AB=6

8.如图是人字型金属屋架的示意图,该屋架由BC、AC、BA、AD四段金属材料焊接而成,其中A、B、C、D四点均为焊接点,且AB=AC,D为BC的中点,假设焊接所需的四段金属材料已截好,并已标出BC段的中点D,那么,如果焊接工身边只有可检验直角的角尺,而又为了准确快速地焊接,他应该首先选取的两段金属材料及焊接点是( )

A.AD和BC,点D

B.AB和AC,点A

C.AC和BC,点C

D.AB和AD,点A

9.如图,已知OQ平分∠AOB,点P为OQ上任意一点,点N为OA上一点,点M为OB上一点,若∠PNO+∠PMO=180°,则PM和PN的大小关系是( )

A.PM>PN

B.PM<PN

C.PM=PN

D.不能确定

10.如图,已知点C是∠AOB的平分线上一点,点P、P′分别在边OA、OB上.如果要得到OP=OP′,需要添加以下条件中的某一个即可,请你写出所有可能的结果的序号为( )

①∠OCP=∠OCP′;

②∠OPC=∠OP′C;

③PC=P′C;

④PP′⊥OC.

A.①②

B.④③

C.①②④

D.①④③

二、填空题

11.如图,△ABC≌△ADE,∠B=100°,∠BAC=30°,那么∠AED= 度.

12.如图,∠1=∠2,要使△ABE≌△ACE,还需添加一个条件是 (填上你认为适当的一个条件即可).

13.如图,AE=BF,AD∥BC,AD=BC,则有△ADF≌ ,且DF= .

14.如图,△ABC中,AD⊥BC于D,要使△ABD≌△ACD,若根据“HL”判定,还需要加条件 ,若加条件∠B=∠C,则可用 判定.

15.把两根钢条AA′、BB′的中点连在一起,可以做成一个测量工件内槽宽的工具(卡钳),如图,若测得AB=5厘米,则槽宽为 米.

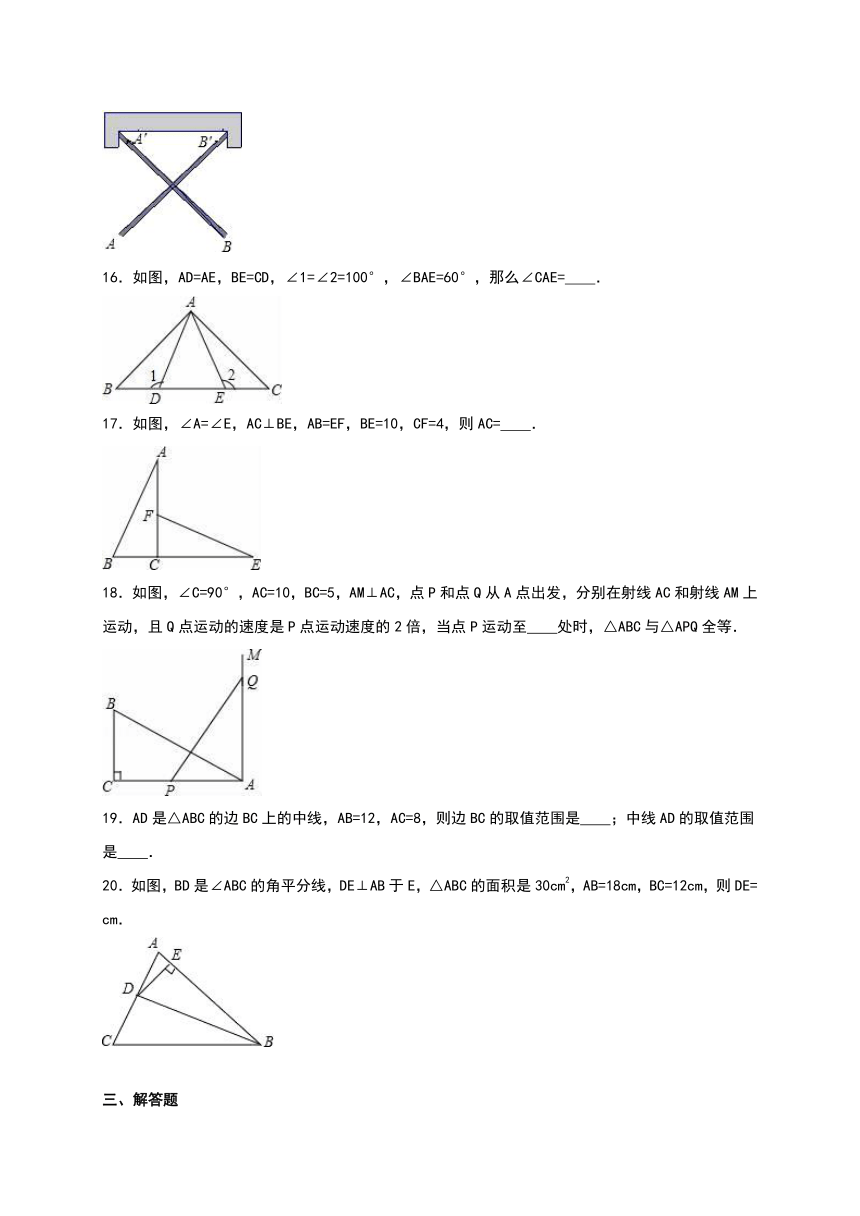

16.如图,AD=AE,BE=CD,∠1=∠2=100°,∠BAE=60°,那么∠CAE= .

17.如图,∠A=∠E,AC⊥BE,AB=EF,BE=10,CF=4,则AC= .

18.如图,∠C=90°,AC=10,BC=5,AM⊥AC,点P和点Q从A点出发,分别在射线AC和射线AM上运动,且Q点运动的速度是P点运动速度的2倍,当点P运动至 处时,△ABC与△APQ全等.

19.AD是△ABC的边BC上的中线,AB=12,AC=8,则边BC的取值范围是 ;中线AD的取值范围是 .

20.如图,BD是∠ABC的角平分线,DE⊥AB于E,△ABC的面积是30cm2,AB=18cm,BC=12cm,则DE= cm.

三、解答题

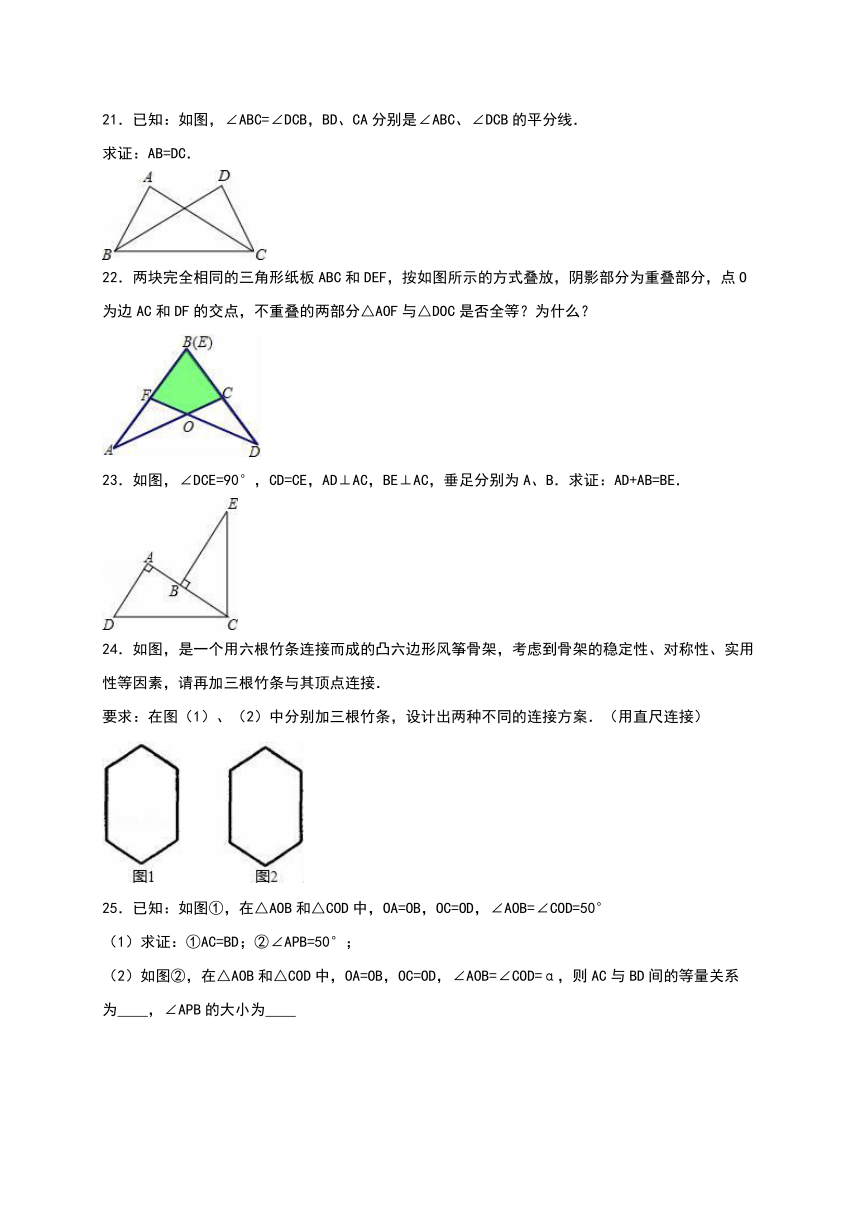

21.已知:如图,∠ABC=∠DCB,BD、CA分别是∠ABC、∠DCB的平分线.

求证:AB=DC.

22.两块完全相同的三角形纸板ABC和DEF,按如图所示的方式叠放,阴影部分为重叠部分,点O为边AC和DF的交点,不重叠的两部分△AOF与△DOC是否全等?为什么?

23.如图,∠DCE=90°,CD=CE,AD⊥AC,BE⊥AC,垂足分别为A、B.求证:AD+AB=BE.

24.如图,是一个用六根竹条连接而成的凸六边形风筝骨架,考虑到骨架的稳定性、对称性、实用性等因素,请再加三根竹条与其顶点连接.

要求:在图(1)、(2)中分别加三根竹条,设计出两种不同的连接方案.(用直尺连接)

25.已知:如图①,在△AOB和△COD中,OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=50°

(1)求证:①AC=BD;②∠APB=50°;

(2)如图②,在△AOB和△COD中,OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=α,则AC与BD间的等量关系为 ,∠APB的大小为

26.如图①A、E、F、C在一条直线上,AE=CF,过E、F分别作DE⊥AC,B

F⊥AC,若AB=CD.

(1)图①中有 对全等三角形,并把它们写出来 ;

(2)求证:BD与EF互相平分于G;

(3)若将△ABF的边AF沿GA方向移动变为图②时,其余条件不变,第(2)题中的结论是否成立,如果成立,请予证明.

《第1章

全等三角形》

参考答案与试题解析

一、选择题

1.在△ABC中,∠B=∠C,与△ABC全等的三角形有一个角是100°,那么△ABC中与这个角对应的角是( )

A.∠A

B.∠B

C.∠C

D.∠D

【考点】全等三角形的性质.

【分析】只要牢记三角形只能有一个钝角就易解了.

【解答】解:∵一个三角形中只能有一个钝角.

∴100°的角只能是等腰三角形中的顶角.

∴∠B=∠C是底角,∠A是顶角

∴△ABC中与这个角对应的角是∠A.

故选A.

【点评】本题考查的知识点为:全等的三角形的对应角相等,知道一个三角形中只能有一个钝角是解决本题的关键.

2.如图,已知AB=AD,那么添加下列一个条件后,仍无法判定△ABC≌△ADC的是( )

A.CB=CD

B.∠BAC=∠DAC

C.∠BCA=∠DCA

D.∠B=∠D=90°

【考点】全等三角形的判定.

【分析】要判定△ABC≌△ADC,已知AB=AD,AC是公共边,具备了两组边对应相等,故添加CB=CD、∠BAC=∠DAC、∠B=∠D=90°后可分别根据SSS、SAS、HL能判定△ABC≌△ADC,而添加∠BCA=∠DCA后则不能.

【解答】解:A、添加CB=CD,根据SSS,能判定△ABC≌△ADC,故A选项不符合题意;

B、添加∠BAC=∠DAC,根据SAS,能判定△ABC≌△ADC,故B选项不符合题意;

C、添加∠BCA=∠DCA时,不能判定△ABC≌△ADC,故C选项符合题意;

D、添加∠B=∠D=90°,根据HL,能判定△ABC≌△ADC,故D选项不符合题意;

故选:C.

【点评】本题考查三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、ASA、AAS、HL.

注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角.

3.如图所示,亮亮书上的三角形被墨迹污染了一部分,很快他就根据所学知识画出一个与书上完全一样的三角形,那么这两个三角形完全一样的依据是( )

A.SSS

B.SAS

C.AAS

D.ASA

【考点】全等三角形的应用.

【分析】根据图象,三角形有两角和它们的夹边是完整的,所以可以根据“角边角”画出.

【解答】解:根据题意,三角形的两角和它们的夹边是完整的,所以可以利用“角边角”定理作出完全一样的三角形.

故选D.

【点评】本题考查了三角形全等的判定的实际运用,熟练掌握判定定理并灵活运用是解题的关键.

4.如图,已知AB∥DC,AD∥BC,BE=DF,则图中全等的三角形有( )

A.3对

B.4对

C.5对

D.6对

【考点】全等三角形的判定.

【分析】根据全等三角形的判定方法进行判断.全等三角形的5种判定方法中,选用哪一种方法,取决于题目中的已知条件.

【解答】解:∵AB∥DC,AD∥BC,

∴∠DAC=∠BCA,∠CDB=∠ABD,∠DCA=∠BAC,∠ADB=∠CBD,

又∵BE=DF,

∴由∠ADB=∠CBD,DB=BD,∠ABD=∠CDB,可得△ABD≌△CDB;

由∠DAC=∠BCA,AC=CA,∠DCA=∠BAC,可得△ACD≌△CAB;

∴AO=CO,DO=BO,

由∠DAO=∠BCO,AO=CO,∠AOD=∠COB,可得△AOD≌△COB;

由∠CDB=∠ABD,∠COD=∠AOB,CO=AO,可得△COD≌△AOB;

由∠DCA=∠BAC,∠COF=∠AOE,CO=AO,可得△AOE≌△COF;

由∠CDB=∠ABD,∠DOF=∠BOE,DO=BO,可得△DOF≌△BOE;

故选(D)

【点评】本题主要考查了全等三角形的判定与性质的运用,解题时注意:若已知两边对应相等,则找它们的夹角或第三边;若已知两角对应相等,则必须再找一组对边对应相等,或者是两角的夹边,若已知一边一角,则找另一组角,或找这个角的另一组对应邻边.

5.在△ABC和△DEF中,已知AB=DE,∠A=∠D,若补充下列条件中的任意一条,就能判定△ABC≌△DEF的是( )

①AC=DF

②BC=EF

③∠B=∠E

④∠C=∠F.

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

【考点】全等三角形的判定.

【分析】根据已知条件,已知一角和一边,所以要证两三角形全等,可以根据角边角、角角边、边角边判定定理添加条件,再根据选项选取答案.

【解答】解:如图,∵AB=DE,∠A=∠D,

∴根据“边角边”可添加AC=DF,

根据“角边角”可添加∠B=∠E,

根据“角角边”可添加∠C=∠F.

所以补充①③④可判定△ABC≌△DEF.

故选C.

【点评】本题主要考查三角形全等的判定,根据不同的判定方法可选择不同的条件,所以对三角形全等的判定定理要熟练掌握并归纳总结.

6.在△ABC中,∠A=90°,CD平分∠ACB,DE⊥BC于点E,若AB=6,则DE+DB=( )

A.4

B.5

C.6

D.7

【考点】角平分线的性质.

【分析】根据角平分线上的点到角的两边距离相等可得AD=DE,然后根据AD+DB=AB等量代换即可得解.

【解答】解:∵∠A=90°,CD平分∠ACB,DE⊥BC,

∴AD=DE,

∵AD+DB=AB,

∴DE+DB=AB=6.

故选C.

【点评】本题考查了角平分线上的点到角的两边距离相等的性质,熟记性质是解题的关键.

7.根据下列已知条件,能唯一画出△ABC的是( )

A.AB=3,BC=4,AC=8

B.AB=4,BC=3,∠A=30°

C.∠A=60°,∠B=45°,AB=4

D.∠C=90°,AB=6

【考点】全等三角形的判定.

【专题】作图题;压轴题.

【分析】要满足唯一画出△ABC,就要求选项给出的条件符合三角形全等的判定方法,不符合判定方法的画出的图形不一样,也就是三角形不唯一,而各选项中只有C选项符合ASA,是满足题目要求的,于是答案可得.

【解答】解:A、因为AB+BC<AC,所以这三边不能构成三角形;

B、因为∠A不是已知两边的夹角,无法确定其他角的度数与边的长度;

C、已知两角可得到第三个角的度数,已知一边,则可以根据ASA来画一个三角形;

D、只有一个角和一个边无法根据此作出一个三角形.

故选C.

【点评】此题主要考查了全等三角形的判定及三角形的作图方法等知识点;能画出唯一三角形的条件一定要满足三角形全等的判定方法,不符合判定方法的画出的三角形不确定,当然不唯一.

8.如图是人字型金属屋架的示意图,该屋架由BC、AC、BA、AD四段金属材料焊接而成,其中A、B、C、D四点均为焊接点,且AB=AC,D为BC的中点,假设焊接所需的四段金属材料已截好,并已标出BC段的中点D,那么,如果焊接工身边只有可检验直角的角尺,而又为了准确快速地焊接,他应该首先选取的两段金属材料及焊接点是( )

A.AD和BC,点D

B.AB和AC,点A

C.AC和BC,点C

D.AB和AD,点A

【考点】全等三角形的应用.

【分析】根据全等三角形的判定定理SSS推知△ABD≌△ACD,则∠ADB=∠ADC=90°.

【解答】解:根据题意知,∵在△ABD与△ACD中,,

∴△ABD≌△ACD(SSS),

∴∠ADB=∠ADC=90°,

∴AD⊥BC,

根据焊接工身边的工具,显然是AD和BC焊接点D.

故选:A.

【点评】本题考查了全等三角形的应用.巧妙地借助两个三角形全等,寻找角与角间是数量关系.

9.如图,已知OQ平分∠AOB,点P为OQ上任意一点,点N为OA上一点,点M为OB上一点,若∠PNO+∠PMO=180°,则PM和PN的大小关系是( )

A.PM>PN

B.PM<PN

C.PM=PN

D.不能确定

【考点】角平分线的性质;全等三角形的判定与性质.

【分析】作PE⊥OB于E,PF⊥OA于F,根据角平分线的性质定理证明PE=PF,根据三角形全等的判定定理证明△PFN≌△PEM,得到答案.

【解答】解:作PE⊥OB于E,PF⊥OA于F,

∵OQ平分∠AOB,

∴PE=PF,

∵∠PNO+∠PNA=180°,∠PNO+∠PMO=180°,

∴∠PNA=∠PMO,

在△PFN和△PEM中,

,

∴△PFN≌△PEM,

∴PM=PN.

故选:C.

【点评】本题考查的是角平分线的性质和全等三角形的判定和性质,掌握角的平分线上的点到角的两边的距离相等是解题的关键.

10.如图,已知点C是∠AOB的平分线上一点,点P、P′分别在边OA、OB上.如果要得到OP=OP′,需要添加以下条件中的某一个即可,请你写出所有可能的结果的序号为( )

①∠OCP=∠OCP′;

②∠OPC=∠OP′C;

③PC=P′C;

④PP′⊥OC.

A.①②

B.④③

C.①②④

D.①④③

【考点】全等三角形的判定与性质.

【分析】根据所加条件,结合已知条件,能够证明OP和OP′所在的三角形全等即可.

【解答】解:①若加∠OCP=∠OCP′,则根据ASA可证明△OPC≌△OP′C,得OP=OP′;

②若加∠OPC=∠OP′C,则根据AAS可证明△OPC≌△OP′C,得OP=OP′;

③若加PC=P′C,则不能证明△OPC≌△OP′C,不能得到OP=OP′;

④若加PP′⊥OC,则根据ASA可证明△OPC≌△OP′C,得OP=OP′.

故选C.

【点评】此题考查全等三角形的判定和性质,熟练掌握判定方法是关键.

二、填空题

11.如图,△ABC≌△ADE,∠B=100°,∠BAC=30°,那么∠AED= 50 度.

【考点】全等三角形的性质.

【分析】先运用三角形内角和定理求出∠C,再运用全等三角形的对应角相等来求∠AED.

【解答】解:∵在△ABC中,∠C=180﹣∠B﹣∠BAC=50°,

又∵△ABC≌△ADE,

∴∠AED=∠C=50°,

∴∠AED=50度.

故填50

【点评】本题考查的是全等三角形的性质,全等三角形的对应边相等,对应角相等.是需要识记的内容.

12.如图,∠1=∠2,要使△ABE≌△ACE,还需添加一个条件是 ∠B=∠C (填上你认为适当的一个条件即可).

【考点】全等三角形的判定.

【专题】开放型.

【分析】根据题意,易得∠AEB=∠AEC,又AE公共,所以根据全等三角形的判定方法容易寻找添加条件.

【解答】解:∵∠1=∠2,∴∠AEB=∠AEC,

又

AE公共,

∴当∠B=∠C时,△ABE≌△ACE(AAS);

或BE=CE时,△ABE≌△ACE(SAS);

或∠BAE=∠CAE时,△ABE≌△ACE(ASA).

【点评】此题考查三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、ASA、AAS、HL.

注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角.

13.如图,AE=BF,AD∥BC,AD=BC,则有△ADF≌ △BCE ,且DF= CE .

【考点】全等三角形的判定与性质.

【专题】常规题型.

【分析】由题中条件可由ASA判定△ADF≌△BCE,进而得出DF=CE.

【解答】解:∵AE=BF,∴AF=BE,

∵AD∥BC,∴∠A=∠D,

又AD=BC,

∴△ADF≌△BCE,

∴DF=CE.

故答案为:△BCE,CE.

【点评】本题主要考查了全等三角形的判定及性质,能够熟练掌握.

14.如图,△ABC中,AD⊥BC于D,要使△ABD≌△ACD,若根据“HL”判定,还需要加条件 AB=AC ,若加条件∠B=∠C,则可用 AAS 判定.

【考点】直角三角形全等的判定.

【分析】要使△ABD≌△ACD,且利用HL,已知AD是直边,则要添加对应斜边;已知两角及一对应边相等,显然根据的判定为AAS.

【解答】解:添加AB=AC

∵AD⊥BC,AD=AD,AB=AC

∴△ABD≌△ACD

已知AD⊥BC于D,AD=AD,若加条件∠B=∠C,显然根据的判定为AAS.

【点评】本题考查三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、SSA、HL.注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角.

15.把两根钢条AA′、BB′的中点连在一起,可以做成一个测量工件内槽宽的工具(卡钳),如图,若测得AB=5厘米,则槽宽为 0.05 米.

【考点】全等三角形的应用.

【专题】计算题.

【分析】连接AB,A′B′,根据O为AB′和BA′的中点,且∠A′OB′=∠AOB即可判定△OA′B′≌△OAB,即可求得A′B′的长度.

【解答】解:连接AB,A′B′,

O为AB′和BA′的中点,

∴OA′=OB,OA=OB′,

∵∠A′OB′=∠AOB

∴△OA′B′≌△OAB,

即A′B′=AB,

故A′B′=5cm,

5cm=0.05m.

故答案为0.05.

【点评】本题考查了全等三角形在实际生活中的应用,考查了全等三角形的证明和对应边相等的性质,本题中求证△OA′B′≌△OAB是解题的关键.

16.如图,AD=AE,BE=CD,∠1=∠2=100°,∠BAE=60°,那么∠CAE= 40° .

【考点】全等三角形的判定与性质;等腰三角形的性质.

【分析】求出BD=CE和∠B的度数,根据SAS推出△ADB≌△AEC,推出∠C=∠B=40°,根据三角形内角和定理求出即可.

【解答】解:∵BE=CD,

∴BE﹣DE=CD﹣DE,

∴BD=CE,

∵∠2=100°,∠BAE=60°,

∴∠B=∠2﹣∠BAE=40°,

∵在△ADB和△AEC中

∴△ADB≌△AEC,

∴∠C=∠B=40°,

∵∠2+∠C+∠CAE=180°,

∴∠CAE=180°﹣100°﹣40°=40°,

故答案为:40°.

【点评】本题考查了全等三角形的性质和判定,三角形的外角性质,三角形内角和定理的应用,解此题的关键是求出△ADB≌△AEC,注意:全等三角形的对应边相等,对应角相等.

17.如图,∠A=∠E,AC⊥BE,AB=EF,BE=10,CF=4,则AC= 6 .

【考点】全等三角形的判定与性质.

【分析】由AAS证明△ABC≌△EFC,得出对应边相等AC=EC,BC=CF=4,求出EC,即可得出AC的长.

【解答】解:∵AC⊥BE,

∴∠ACB=∠ECF=90°,

在△ABC和△EFC中,,

∴△ABC≌△EFC(AAS),

∴AC=EC,BC=CF=4,

∵EC=BE﹣BC=10﹣4=6,

∴AC=EC=6;

故答案为:6.

【点评】本题考查了全等三角形的判定与性质;证明三角形全等得出对应边相等是解决问题的关键.

18.如图,∠C=90°,AC=10,BC=5,AM⊥AC,点P和点Q从A点出发,分别在射线AC和射线AM上运动,且Q点运动的速度是P点运动速度的2倍,当点P运动至 P点运动到AC中点 处时,△ABC与△APQ全等.

【考点】全等三角形的判定.

【分析】本题要分情况讨论:①Rt△APQ≌Rt△CBA,此时AP=BC=5cm,可据此求出P点的位置.②Rt△QAP≌Rt△BCA,此时AP=AC,P、C重合.

【解答】解:根据三角形全等的判定方法HL可知:

①当P运动到AP=BC时,

∵∠C=∠QAP=90°,

在Rt△ABC与Rt△QPA中,

,

∴Rt△ABC≌Rt△QPA(HL),

即AP=BC=5,

即P点运动到AC中点;

故答案为:P点运动到AC中点.

【点评】本题考查三角形全等的判定方法和全等三角形的性质,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、ASA、AAS、HL.由于本题没有说明全等三角形的对应边和对应角,因此要分类讨论,以免漏解.

19.AD是△ABC的边BC上的中线,AB=12,AC=8,则边BC的取值范围是 4<BC<20 ;中线AD的取值范围是 2<AD<10 .

【考点】全等三角形的判定与性质;三角形三边关系.

【专题】计算题.

【分析】BC边的取值范围可在△ABC中利用三角形的三边关系进行求解,而对于中线AD的取值范围可延长AD至点E,使AD=DE,得出△ACD≌△EBD,进而在△ABE中利用三角形三边关系求解.

【解答】解:如图所示,

在△ABC中,则AB﹣AC<BC<AB+AC,

即12﹣8<BC<12+8,4<BC<20,

延长AD至点E,使AD=DE,连接BE,

∵AD是△ABC的边BC上的中线,∴BD=CD,

又∠ADC=∠BDE,AD=DE

∴△ACD≌△EBD,∴BE=AC,

在△ABE中,AB﹣BE<AE<AB+BE,即AB﹣AC<AE<AB+AC,

12﹣8<AE<12+8,即4<AE<20,

∴2<AD<10.

故此题的答案为4<BC<20,2<AD<10.

【点评】本题主要考查了全等三角形的判定及性质以及三角形的三边关系问题,能够理解掌握并熟练运用.

20.如图,BD是∠ABC的角平分线,DE⊥AB于E,△ABC的面积是30cm2,AB=18cm,BC=12cm,则DE= 2 cm.

【考点】角平分线的性质.

【分析】过点D,作DF⊥BC,垂足为点F,根据BD是∠ABC的角平分线,得DE=DF,根据等高的三角形的面积之比等于其底边长之比,得△BDC与△BDA的面积之比,再求出△BDA的面积,进而求出DE.

【解答】解:如图,过点D,作DF⊥BC,垂足为点F

∵BD是∠ABC的角平分线,DE⊥AB,

∴DE=DF

∵△ABC的面积是30cm2,AB=18cm,BC=12cm,

∴S△ABC= DE AB+ DF BC,即×18×DE+×12×DE=30,

∴DE=2(cm).

故填2.

【点评】本题考查了角平分线的性质;解题中利用了“角的平分线上的点到角的两边的距离相等”、等高的三角形的面积之比等于其底边长之比,三角形的面积计算公式等知识.

三、解答题

21.已知:如图,∠ABC=∠DCB,BD、CA分别是∠ABC、∠DCB的平分线.

求证:AB=DC.

【考点】全等三角形的判定与性质.

【专题】证明题.

【分析】根据角平分线性质和已知求出∠ACB=∠DBC,根据ASA推出△ABC≌△DCB,根据全等三角形的性质推出即可.

【解答】证明:∵AC平分∠BCD,BD平分∠ABC,

∴∠DBC=∠ABC,∠ACB=∠DCB,

∵∠ABC=∠DCB,

∴∠ACB=∠DBC,

∵在△ABC与△DCB中,

,

∴△ABC≌△DCB(ASA),

∴AB=DC.

【点评】本题考查了全等三角形的性质和判定和角平分线性质的应用,关键是推出△ABC≌△DCB,题目比较好,难度适中.

22.两块完全相同的三角形纸板ABC和DEF,按如图所示的方式叠放,阴影部分为重叠部分,点O为边AC和DF的交点,不重叠的两部分△AOF与△DOC是否全等?为什么?

【考点】全等三角形的判定.

【专题】证明题.

【分析】根据题意AB=BD,AC=DF,∠A=∠D,AB=BD,AC=DF可得AF=DC,利用AAS即可判定△AOF≌△DOC.

【解答】答:△AOF≌△DOC.

证明:∵两块完全相同的三角形纸板ABC和DEF,

∴AB=DB,BF=BC,

∴AB﹣BF=BD﹣BC,∴AF=DC

∵∠A=∠D,∠AOF=∠DOC,

即,

∴△AOF≌△DOC(AAS).

【点评】此题主要考查学生对全等三角形判定定理的理解和掌握,解答此题的关键是根据题意得出AF=DC,AO=DO.

23.如图,∠DCE=90°,CD=CE,AD⊥AC,BE⊥AC,垂足分别为A、B.求证:AD+AB=BE.

【考点】全等三角形的判定与性质.

【专题】证明题.

【分析】利用同角的余角相等得到一对角相等,再由一对直角相等,CD=CE,利用AAS得到三角形ECB与三角形CDA全等,利用全等三角形对应边相等得到BC=AD,BE=AC,由AB+BC=AC=BE,等量代换即可得证.

【解答】证明:∵∠ECB+∠DCA=90°,∠DCA+∠D=90°,

∴∠ECB=∠D,

在△ECB和△CDA中,

,

∴△ECB≌△CDA(AAS),

∴BC=AD,BE=AC,

∴AD+AB=AB+BC=AC=BE.

【点评】此题考查了全等三角形的判定与性质,熟练掌握全等三角形的判定与性质是解本题的关键.

24.如图,是一个用六根竹条连接而成的凸六边形风筝骨架,考虑到骨架的稳定性、对称性、实用性等因素,请再加三根竹条与其顶点连接.

要求:在图(1)、(2)中分别加三根竹条,设计出两种不同的连接方案.(用直尺连接)

【考点】利用轴对称设计图案.

【专题】方案型.

【分析】本题主要是利用轴对称图形的性质来画,本题为开放题答案不唯一.

【解答】解:.

【点评】本题主要考查了轴对称图形的性质.

25.已知:如图①,在△AOB和△COD中,OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=50°

(1)求证:①AC=BD;②∠APB=50°;

(2)如图②,在△AOB和△COD中,OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=α,则AC与BD间的等量关系为 AC=BD ,∠APB的大小为 α

【考点】全等三角形的判定与性质.

【分析】(1)根据∠AOB=∠COD=50°求出∠AOC=∠BOD,根据SAS推出△AOC≌△BOD,根据全等三角形的性质得出AC=BD,∠CAO=∠DBO,

根据三角形内角和可知∠CAO+∠AOB=∠DBO+∠APB,推出∠APB=∠AOB即可.

(2)根据∠AOB=∠COD=50°求出∠AOC=∠BOD,根据SAS推出△AOC≌△BOD,根据全等三角形的性质得出AC=BD,∠CAO=∠DBO,

根据三角形内角和可知∠CAO+∠AOB=∠DBO+∠APB,推出∠APB=∠AOB即可.

【解答】证明:(1)∵∠AOB=∠COD=50°,

∴∠AOC=∠BOD,

在△AOC和△BOD中,

∴△AOC≌△BOD,

∴AC=BD,∠CAO=∠DBO,

根据三角形内角和可知∠CAO+∠AOB=∠DBO+∠APB,

∴∠APB=∠AOB=50°.

(2)解:AC=BD,∠APB=α,

理由是:)∵∠AOB=∠COD=50°,

∴∠AOC=∠BOD,

在△AOC和△BOD中,

∴△AOC≌△BOD,

∴AC=BD,∠CAO=∠DBO,

根据三角形内角和可知∠CAO+∠AOB=∠DBO+∠APB,

∴∠APB=∠AOB=α,

故答案为:AC=BD,α.

【点评】本题考查了全等三角形的性质和判定的应用,解此题的关键是求出△AOC≌△BOD,注意:全等三角形的对应边相等,对应角相等.

26.如图①A、E、F、C在一条直线上,AE=CF,过E、F分别作DE⊥AC,B

F⊥AC,若AB=CD.

(1)图①中有 3 对全等三角形,并把它们写出来 △AFB≌△DEC,△DEG≌△BFG,△AGB≌△CGD ;

(2)求证:BD与EF互相平分于G;

(3)若将△ABF的边AF沿GA方向移动变为图②时,其余条件不变,第(2)题中的结论是否成立,如果成立,请予证明.

【考点】全等三角形的判定与性质.

【专题】证明题.

【分析】(1)利用A、E、F、C在一条直线上,AE=CF,过E、F分别作DE⊥AC,B

F⊥AC,若AB=CD可判断全等三角形的个数.

(2)先根据DE⊥AC,B

F⊥AC,AE=CF,求证△ABF≌△CDE,再求证△DEG≌△BFG,即可.

(3)先根据DE⊥AC,B

F⊥AC,AE=CF,求证△ABF≌△CED,再求证△BFG≌△DEG,即可得出结论.

【解答】解:(1)图①中有3对全等三角形,它们是△AFB≌△DEC,△DEG≌△BFG,△AGB≌△CGD.

(2)∵DE⊥AC,BF⊥AC,

∴∠AFB=∠CED=90°

∵AE=CF,

∴AE+EF=CF+EF,

即AF=CE,

在Rt△ABF和Rt△CDE中,

,

∴Rt△ABF≌Rt△CED(HL),

∴ED=BF.

由∠AFB=∠CED=90°得DE∥BF,

∴∠EDG=∠GBF,

∵∠EGD和∠FGB是对顶角,ED=BF,

△DEG≌△BFG,

∴EG=FG,DG=BG,

所以BD与EF互相平分于G;

(3)第(2)题中的结论成立,

理由:∵AE=CF,

∴AE﹣EF=CF﹣EF,即AF=CE,

∵DE⊥AC,BF⊥AC,

∴∠AFB=∠CED=90°,

在Rt△ABF和Rt△CDE中,

,

∴Rt△ABF≌Rt△CED(HL),

∴BF=ED.

∵∠BFG=∠DEG=90°,

∴BF∥ED,

∴∠FBG=∠EDG,

∴△BFG≌△DEG,

∴FG=GE,BG=GD,

即第(2)题中的结论仍然成立.

【点评】此题主要考查学生对全等三角形的判定与性质的理解和掌握,此题难度并不大,但是需要证明多次全等,步骤繁琐,是一道综合性较强的中档题.

全等三角形》

一、选择题

1.在△ABC中,∠B=∠C,与△ABC全等的三角形有一个角是100°,那么△ABC中与这个角对应的角是( )

A.∠A

B.∠B

C.∠C

D.∠D

2.如图,已知AB=AD,那么添加下列一个条件后,仍无法判定△ABC≌△ADC的是( )

A.CB=CD

B.∠BAC=∠DAC

C.∠BCA=∠DCA

D.∠B=∠D=90°

3.如图所示,亮亮书上的三角形被墨迹污染了一部分,很快他就根据所学知识画出一个与书上完全一样的三角形,那么这两个三角形完全一样的依据是( )

A.SSS

B.SAS

C.AAS

D.ASA

4.如图,已知AB∥DC,AD∥BC,BE=DF,则图中全等的三角形有( )

A.3对

B.4对

C.5对

D.6对

5.在△ABC和△DEF中,已知AB=DE,∠A=∠D,若补充下列条件中的任意一条,就能判定△ABC≌△DEF的是( )

①AC=DF

②BC=EF

③∠B=∠E

④∠C=∠F.

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

6.在△ABC中,∠A=90°,CD平分∠ACB,DE⊥BC于点E,若AB=6,则DE+DB=( )

A.4

B.5

C.6

D.7

7.根据下列已知条件,能唯一画出△ABC的是( )

A.AB=3,BC=4,AC=8

B.AB=4,BC=3,∠A=30°

C.∠A=60°,∠B=45°,AB=4

D.∠C=90°,AB=6

8.如图是人字型金属屋架的示意图,该屋架由BC、AC、BA、AD四段金属材料焊接而成,其中A、B、C、D四点均为焊接点,且AB=AC,D为BC的中点,假设焊接所需的四段金属材料已截好,并已标出BC段的中点D,那么,如果焊接工身边只有可检验直角的角尺,而又为了准确快速地焊接,他应该首先选取的两段金属材料及焊接点是( )

A.AD和BC,点D

B.AB和AC,点A

C.AC和BC,点C

D.AB和AD,点A

9.如图,已知OQ平分∠AOB,点P为OQ上任意一点,点N为OA上一点,点M为OB上一点,若∠PNO+∠PMO=180°,则PM和PN的大小关系是( )

A.PM>PN

B.PM<PN

C.PM=PN

D.不能确定

10.如图,已知点C是∠AOB的平分线上一点,点P、P′分别在边OA、OB上.如果要得到OP=OP′,需要添加以下条件中的某一个即可,请你写出所有可能的结果的序号为( )

①∠OCP=∠OCP′;

②∠OPC=∠OP′C;

③PC=P′C;

④PP′⊥OC.

A.①②

B.④③

C.①②④

D.①④③

二、填空题

11.如图,△ABC≌△ADE,∠B=100°,∠BAC=30°,那么∠AED= 度.

12.如图,∠1=∠2,要使△ABE≌△ACE,还需添加一个条件是 (填上你认为适当的一个条件即可).

13.如图,AE=BF,AD∥BC,AD=BC,则有△ADF≌ ,且DF= .

14.如图,△ABC中,AD⊥BC于D,要使△ABD≌△ACD,若根据“HL”判定,还需要加条件 ,若加条件∠B=∠C,则可用 判定.

15.把两根钢条AA′、BB′的中点连在一起,可以做成一个测量工件内槽宽的工具(卡钳),如图,若测得AB=5厘米,则槽宽为 米.

16.如图,AD=AE,BE=CD,∠1=∠2=100°,∠BAE=60°,那么∠CAE= .

17.如图,∠A=∠E,AC⊥BE,AB=EF,BE=10,CF=4,则AC= .

18.如图,∠C=90°,AC=10,BC=5,AM⊥AC,点P和点Q从A点出发,分别在射线AC和射线AM上运动,且Q点运动的速度是P点运动速度的2倍,当点P运动至 处时,△ABC与△APQ全等.

19.AD是△ABC的边BC上的中线,AB=12,AC=8,则边BC的取值范围是 ;中线AD的取值范围是 .

20.如图,BD是∠ABC的角平分线,DE⊥AB于E,△ABC的面积是30cm2,AB=18cm,BC=12cm,则DE= cm.

三、解答题

21.已知:如图,∠ABC=∠DCB,BD、CA分别是∠ABC、∠DCB的平分线.

求证:AB=DC.

22.两块完全相同的三角形纸板ABC和DEF,按如图所示的方式叠放,阴影部分为重叠部分,点O为边AC和DF的交点,不重叠的两部分△AOF与△DOC是否全等?为什么?

23.如图,∠DCE=90°,CD=CE,AD⊥AC,BE⊥AC,垂足分别为A、B.求证:AD+AB=BE.

24.如图,是一个用六根竹条连接而成的凸六边形风筝骨架,考虑到骨架的稳定性、对称性、实用性等因素,请再加三根竹条与其顶点连接.

要求:在图(1)、(2)中分别加三根竹条,设计出两种不同的连接方案.(用直尺连接)

25.已知:如图①,在△AOB和△COD中,OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=50°

(1)求证:①AC=BD;②∠APB=50°;

(2)如图②,在△AOB和△COD中,OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=α,则AC与BD间的等量关系为 ,∠APB的大小为

26.如图①A、E、F、C在一条直线上,AE=CF,过E、F分别作DE⊥AC,B

F⊥AC,若AB=CD.

(1)图①中有 对全等三角形,并把它们写出来 ;

(2)求证:BD与EF互相平分于G;

(3)若将△ABF的边AF沿GA方向移动变为图②时,其余条件不变,第(2)题中的结论是否成立,如果成立,请予证明.

《第1章

全等三角形》

参考答案与试题解析

一、选择题

1.在△ABC中,∠B=∠C,与△ABC全等的三角形有一个角是100°,那么△ABC中与这个角对应的角是( )

A.∠A

B.∠B

C.∠C

D.∠D

【考点】全等三角形的性质.

【分析】只要牢记三角形只能有一个钝角就易解了.

【解答】解:∵一个三角形中只能有一个钝角.

∴100°的角只能是等腰三角形中的顶角.

∴∠B=∠C是底角,∠A是顶角

∴△ABC中与这个角对应的角是∠A.

故选A.

【点评】本题考查的知识点为:全等的三角形的对应角相等,知道一个三角形中只能有一个钝角是解决本题的关键.

2.如图,已知AB=AD,那么添加下列一个条件后,仍无法判定△ABC≌△ADC的是( )

A.CB=CD

B.∠BAC=∠DAC

C.∠BCA=∠DCA

D.∠B=∠D=90°

【考点】全等三角形的判定.

【分析】要判定△ABC≌△ADC,已知AB=AD,AC是公共边,具备了两组边对应相等,故添加CB=CD、∠BAC=∠DAC、∠B=∠D=90°后可分别根据SSS、SAS、HL能判定△ABC≌△ADC,而添加∠BCA=∠DCA后则不能.

【解答】解:A、添加CB=CD,根据SSS,能判定△ABC≌△ADC,故A选项不符合题意;

B、添加∠BAC=∠DAC,根据SAS,能判定△ABC≌△ADC,故B选项不符合题意;

C、添加∠BCA=∠DCA时,不能判定△ABC≌△ADC,故C选项符合题意;

D、添加∠B=∠D=90°,根据HL,能判定△ABC≌△ADC,故D选项不符合题意;

故选:C.

【点评】本题考查三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、ASA、AAS、HL.

注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角.

3.如图所示,亮亮书上的三角形被墨迹污染了一部分,很快他就根据所学知识画出一个与书上完全一样的三角形,那么这两个三角形完全一样的依据是( )

A.SSS

B.SAS

C.AAS

D.ASA

【考点】全等三角形的应用.

【分析】根据图象,三角形有两角和它们的夹边是完整的,所以可以根据“角边角”画出.

【解答】解:根据题意,三角形的两角和它们的夹边是完整的,所以可以利用“角边角”定理作出完全一样的三角形.

故选D.

【点评】本题考查了三角形全等的判定的实际运用,熟练掌握判定定理并灵活运用是解题的关键.

4.如图,已知AB∥DC,AD∥BC,BE=DF,则图中全等的三角形有( )

A.3对

B.4对

C.5对

D.6对

【考点】全等三角形的判定.

【分析】根据全等三角形的判定方法进行判断.全等三角形的5种判定方法中,选用哪一种方法,取决于题目中的已知条件.

【解答】解:∵AB∥DC,AD∥BC,

∴∠DAC=∠BCA,∠CDB=∠ABD,∠DCA=∠BAC,∠ADB=∠CBD,

又∵BE=DF,

∴由∠ADB=∠CBD,DB=BD,∠ABD=∠CDB,可得△ABD≌△CDB;

由∠DAC=∠BCA,AC=CA,∠DCA=∠BAC,可得△ACD≌△CAB;

∴AO=CO,DO=BO,

由∠DAO=∠BCO,AO=CO,∠AOD=∠COB,可得△AOD≌△COB;

由∠CDB=∠ABD,∠COD=∠AOB,CO=AO,可得△COD≌△AOB;

由∠DCA=∠BAC,∠COF=∠AOE,CO=AO,可得△AOE≌△COF;

由∠CDB=∠ABD,∠DOF=∠BOE,DO=BO,可得△DOF≌△BOE;

故选(D)

【点评】本题主要考查了全等三角形的判定与性质的运用,解题时注意:若已知两边对应相等,则找它们的夹角或第三边;若已知两角对应相等,则必须再找一组对边对应相等,或者是两角的夹边,若已知一边一角,则找另一组角,或找这个角的另一组对应邻边.

5.在△ABC和△DEF中,已知AB=DE,∠A=∠D,若补充下列条件中的任意一条,就能判定△ABC≌△DEF的是( )

①AC=DF

②BC=EF

③∠B=∠E

④∠C=∠F.

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

【考点】全等三角形的判定.

【分析】根据已知条件,已知一角和一边,所以要证两三角形全等,可以根据角边角、角角边、边角边判定定理添加条件,再根据选项选取答案.

【解答】解:如图,∵AB=DE,∠A=∠D,

∴根据“边角边”可添加AC=DF,

根据“角边角”可添加∠B=∠E,

根据“角角边”可添加∠C=∠F.

所以补充①③④可判定△ABC≌△DEF.

故选C.

【点评】本题主要考查三角形全等的判定,根据不同的判定方法可选择不同的条件,所以对三角形全等的判定定理要熟练掌握并归纳总结.

6.在△ABC中,∠A=90°,CD平分∠ACB,DE⊥BC于点E,若AB=6,则DE+DB=( )

A.4

B.5

C.6

D.7

【考点】角平分线的性质.

【分析】根据角平分线上的点到角的两边距离相等可得AD=DE,然后根据AD+DB=AB等量代换即可得解.

【解答】解:∵∠A=90°,CD平分∠ACB,DE⊥BC,

∴AD=DE,

∵AD+DB=AB,

∴DE+DB=AB=6.

故选C.

【点评】本题考查了角平分线上的点到角的两边距离相等的性质,熟记性质是解题的关键.

7.根据下列已知条件,能唯一画出△ABC的是( )

A.AB=3,BC=4,AC=8

B.AB=4,BC=3,∠A=30°

C.∠A=60°,∠B=45°,AB=4

D.∠C=90°,AB=6

【考点】全等三角形的判定.

【专题】作图题;压轴题.

【分析】要满足唯一画出△ABC,就要求选项给出的条件符合三角形全等的判定方法,不符合判定方法的画出的图形不一样,也就是三角形不唯一,而各选项中只有C选项符合ASA,是满足题目要求的,于是答案可得.

【解答】解:A、因为AB+BC<AC,所以这三边不能构成三角形;

B、因为∠A不是已知两边的夹角,无法确定其他角的度数与边的长度;

C、已知两角可得到第三个角的度数,已知一边,则可以根据ASA来画一个三角形;

D、只有一个角和一个边无法根据此作出一个三角形.

故选C.

【点评】此题主要考查了全等三角形的判定及三角形的作图方法等知识点;能画出唯一三角形的条件一定要满足三角形全等的判定方法,不符合判定方法的画出的三角形不确定,当然不唯一.

8.如图是人字型金属屋架的示意图,该屋架由BC、AC、BA、AD四段金属材料焊接而成,其中A、B、C、D四点均为焊接点,且AB=AC,D为BC的中点,假设焊接所需的四段金属材料已截好,并已标出BC段的中点D,那么,如果焊接工身边只有可检验直角的角尺,而又为了准确快速地焊接,他应该首先选取的两段金属材料及焊接点是( )

A.AD和BC,点D

B.AB和AC,点A

C.AC和BC,点C

D.AB和AD,点A

【考点】全等三角形的应用.

【分析】根据全等三角形的判定定理SSS推知△ABD≌△ACD,则∠ADB=∠ADC=90°.

【解答】解:根据题意知,∵在△ABD与△ACD中,,

∴△ABD≌△ACD(SSS),

∴∠ADB=∠ADC=90°,

∴AD⊥BC,

根据焊接工身边的工具,显然是AD和BC焊接点D.

故选:A.

【点评】本题考查了全等三角形的应用.巧妙地借助两个三角形全等,寻找角与角间是数量关系.

9.如图,已知OQ平分∠AOB,点P为OQ上任意一点,点N为OA上一点,点M为OB上一点,若∠PNO+∠PMO=180°,则PM和PN的大小关系是( )

A.PM>PN

B.PM<PN

C.PM=PN

D.不能确定

【考点】角平分线的性质;全等三角形的判定与性质.

【分析】作PE⊥OB于E,PF⊥OA于F,根据角平分线的性质定理证明PE=PF,根据三角形全等的判定定理证明△PFN≌△PEM,得到答案.

【解答】解:作PE⊥OB于E,PF⊥OA于F,

∵OQ平分∠AOB,

∴PE=PF,

∵∠PNO+∠PNA=180°,∠PNO+∠PMO=180°,

∴∠PNA=∠PMO,

在△PFN和△PEM中,

,

∴△PFN≌△PEM,

∴PM=PN.

故选:C.

【点评】本题考查的是角平分线的性质和全等三角形的判定和性质,掌握角的平分线上的点到角的两边的距离相等是解题的关键.

10.如图,已知点C是∠AOB的平分线上一点,点P、P′分别在边OA、OB上.如果要得到OP=OP′,需要添加以下条件中的某一个即可,请你写出所有可能的结果的序号为( )

①∠OCP=∠OCP′;

②∠OPC=∠OP′C;

③PC=P′C;

④PP′⊥OC.

A.①②

B.④③

C.①②④

D.①④③

【考点】全等三角形的判定与性质.

【分析】根据所加条件,结合已知条件,能够证明OP和OP′所在的三角形全等即可.

【解答】解:①若加∠OCP=∠OCP′,则根据ASA可证明△OPC≌△OP′C,得OP=OP′;

②若加∠OPC=∠OP′C,则根据AAS可证明△OPC≌△OP′C,得OP=OP′;

③若加PC=P′C,则不能证明△OPC≌△OP′C,不能得到OP=OP′;

④若加PP′⊥OC,则根据ASA可证明△OPC≌△OP′C,得OP=OP′.

故选C.

【点评】此题考查全等三角形的判定和性质,熟练掌握判定方法是关键.

二、填空题

11.如图,△ABC≌△ADE,∠B=100°,∠BAC=30°,那么∠AED= 50 度.

【考点】全等三角形的性质.

【分析】先运用三角形内角和定理求出∠C,再运用全等三角形的对应角相等来求∠AED.

【解答】解:∵在△ABC中,∠C=180﹣∠B﹣∠BAC=50°,

又∵△ABC≌△ADE,

∴∠AED=∠C=50°,

∴∠AED=50度.

故填50

【点评】本题考查的是全等三角形的性质,全等三角形的对应边相等,对应角相等.是需要识记的内容.

12.如图,∠1=∠2,要使△ABE≌△ACE,还需添加一个条件是 ∠B=∠C (填上你认为适当的一个条件即可).

【考点】全等三角形的判定.

【专题】开放型.

【分析】根据题意,易得∠AEB=∠AEC,又AE公共,所以根据全等三角形的判定方法容易寻找添加条件.

【解答】解:∵∠1=∠2,∴∠AEB=∠AEC,

又

AE公共,

∴当∠B=∠C时,△ABE≌△ACE(AAS);

或BE=CE时,△ABE≌△ACE(SAS);

或∠BAE=∠CAE时,△ABE≌△ACE(ASA).

【点评】此题考查三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、ASA、AAS、HL.

注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角.

13.如图,AE=BF,AD∥BC,AD=BC,则有△ADF≌ △BCE ,且DF= CE .

【考点】全等三角形的判定与性质.

【专题】常规题型.

【分析】由题中条件可由ASA判定△ADF≌△BCE,进而得出DF=CE.

【解答】解:∵AE=BF,∴AF=BE,

∵AD∥BC,∴∠A=∠D,

又AD=BC,

∴△ADF≌△BCE,

∴DF=CE.

故答案为:△BCE,CE.

【点评】本题主要考查了全等三角形的判定及性质,能够熟练掌握.

14.如图,△ABC中,AD⊥BC于D,要使△ABD≌△ACD,若根据“HL”判定,还需要加条件 AB=AC ,若加条件∠B=∠C,则可用 AAS 判定.

【考点】直角三角形全等的判定.

【分析】要使△ABD≌△ACD,且利用HL,已知AD是直边,则要添加对应斜边;已知两角及一对应边相等,显然根据的判定为AAS.

【解答】解:添加AB=AC

∵AD⊥BC,AD=AD,AB=AC

∴△ABD≌△ACD

已知AD⊥BC于D,AD=AD,若加条件∠B=∠C,显然根据的判定为AAS.

【点评】本题考查三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、SSA、HL.注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角.

15.把两根钢条AA′、BB′的中点连在一起,可以做成一个测量工件内槽宽的工具(卡钳),如图,若测得AB=5厘米,则槽宽为 0.05 米.

【考点】全等三角形的应用.

【专题】计算题.

【分析】连接AB,A′B′,根据O为AB′和BA′的中点,且∠A′OB′=∠AOB即可判定△OA′B′≌△OAB,即可求得A′B′的长度.

【解答】解:连接AB,A′B′,

O为AB′和BA′的中点,

∴OA′=OB,OA=OB′,

∵∠A′OB′=∠AOB

∴△OA′B′≌△OAB,

即A′B′=AB,

故A′B′=5cm,

5cm=0.05m.

故答案为0.05.

【点评】本题考查了全等三角形在实际生活中的应用,考查了全等三角形的证明和对应边相等的性质,本题中求证△OA′B′≌△OAB是解题的关键.

16.如图,AD=AE,BE=CD,∠1=∠2=100°,∠BAE=60°,那么∠CAE= 40° .

【考点】全等三角形的判定与性质;等腰三角形的性质.

【分析】求出BD=CE和∠B的度数,根据SAS推出△ADB≌△AEC,推出∠C=∠B=40°,根据三角形内角和定理求出即可.

【解答】解:∵BE=CD,

∴BE﹣DE=CD﹣DE,

∴BD=CE,

∵∠2=100°,∠BAE=60°,

∴∠B=∠2﹣∠BAE=40°,

∵在△ADB和△AEC中

∴△ADB≌△AEC,

∴∠C=∠B=40°,

∵∠2+∠C+∠CAE=180°,

∴∠CAE=180°﹣100°﹣40°=40°,

故答案为:40°.

【点评】本题考查了全等三角形的性质和判定,三角形的外角性质,三角形内角和定理的应用,解此题的关键是求出△ADB≌△AEC,注意:全等三角形的对应边相等,对应角相等.

17.如图,∠A=∠E,AC⊥BE,AB=EF,BE=10,CF=4,则AC= 6 .

【考点】全等三角形的判定与性质.

【分析】由AAS证明△ABC≌△EFC,得出对应边相等AC=EC,BC=CF=4,求出EC,即可得出AC的长.

【解答】解:∵AC⊥BE,

∴∠ACB=∠ECF=90°,

在△ABC和△EFC中,,

∴△ABC≌△EFC(AAS),

∴AC=EC,BC=CF=4,

∵EC=BE﹣BC=10﹣4=6,

∴AC=EC=6;

故答案为:6.

【点评】本题考查了全等三角形的判定与性质;证明三角形全等得出对应边相等是解决问题的关键.

18.如图,∠C=90°,AC=10,BC=5,AM⊥AC,点P和点Q从A点出发,分别在射线AC和射线AM上运动,且Q点运动的速度是P点运动速度的2倍,当点P运动至 P点运动到AC中点 处时,△ABC与△APQ全等.

【考点】全等三角形的判定.

【分析】本题要分情况讨论:①Rt△APQ≌Rt△CBA,此时AP=BC=5cm,可据此求出P点的位置.②Rt△QAP≌Rt△BCA,此时AP=AC,P、C重合.

【解答】解:根据三角形全等的判定方法HL可知:

①当P运动到AP=BC时,

∵∠C=∠QAP=90°,

在Rt△ABC与Rt△QPA中,

,

∴Rt△ABC≌Rt△QPA(HL),

即AP=BC=5,

即P点运动到AC中点;

故答案为:P点运动到AC中点.

【点评】本题考查三角形全等的判定方法和全等三角形的性质,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、ASA、AAS、HL.由于本题没有说明全等三角形的对应边和对应角,因此要分类讨论,以免漏解.

19.AD是△ABC的边BC上的中线,AB=12,AC=8,则边BC的取值范围是 4<BC<20 ;中线AD的取值范围是 2<AD<10 .

【考点】全等三角形的判定与性质;三角形三边关系.

【专题】计算题.

【分析】BC边的取值范围可在△ABC中利用三角形的三边关系进行求解,而对于中线AD的取值范围可延长AD至点E,使AD=DE,得出△ACD≌△EBD,进而在△ABE中利用三角形三边关系求解.

【解答】解:如图所示,

在△ABC中,则AB﹣AC<BC<AB+AC,

即12﹣8<BC<12+8,4<BC<20,

延长AD至点E,使AD=DE,连接BE,

∵AD是△ABC的边BC上的中线,∴BD=CD,

又∠ADC=∠BDE,AD=DE

∴△ACD≌△EBD,∴BE=AC,

在△ABE中,AB﹣BE<AE<AB+BE,即AB﹣AC<AE<AB+AC,

12﹣8<AE<12+8,即4<AE<20,

∴2<AD<10.

故此题的答案为4<BC<20,2<AD<10.

【点评】本题主要考查了全等三角形的判定及性质以及三角形的三边关系问题,能够理解掌握并熟练运用.

20.如图,BD是∠ABC的角平分线,DE⊥AB于E,△ABC的面积是30cm2,AB=18cm,BC=12cm,则DE= 2 cm.

【考点】角平分线的性质.

【分析】过点D,作DF⊥BC,垂足为点F,根据BD是∠ABC的角平分线,得DE=DF,根据等高的三角形的面积之比等于其底边长之比,得△BDC与△BDA的面积之比,再求出△BDA的面积,进而求出DE.

【解答】解:如图,过点D,作DF⊥BC,垂足为点F

∵BD是∠ABC的角平分线,DE⊥AB,

∴DE=DF

∵△ABC的面积是30cm2,AB=18cm,BC=12cm,

∴S△ABC= DE AB+ DF BC,即×18×DE+×12×DE=30,

∴DE=2(cm).

故填2.

【点评】本题考查了角平分线的性质;解题中利用了“角的平分线上的点到角的两边的距离相等”、等高的三角形的面积之比等于其底边长之比,三角形的面积计算公式等知识.

三、解答题

21.已知:如图,∠ABC=∠DCB,BD、CA分别是∠ABC、∠DCB的平分线.

求证:AB=DC.

【考点】全等三角形的判定与性质.

【专题】证明题.

【分析】根据角平分线性质和已知求出∠ACB=∠DBC,根据ASA推出△ABC≌△DCB,根据全等三角形的性质推出即可.

【解答】证明:∵AC平分∠BCD,BD平分∠ABC,

∴∠DBC=∠ABC,∠ACB=∠DCB,

∵∠ABC=∠DCB,

∴∠ACB=∠DBC,

∵在△ABC与△DCB中,

,

∴△ABC≌△DCB(ASA),

∴AB=DC.

【点评】本题考查了全等三角形的性质和判定和角平分线性质的应用,关键是推出△ABC≌△DCB,题目比较好,难度适中.

22.两块完全相同的三角形纸板ABC和DEF,按如图所示的方式叠放,阴影部分为重叠部分,点O为边AC和DF的交点,不重叠的两部分△AOF与△DOC是否全等?为什么?

【考点】全等三角形的判定.

【专题】证明题.

【分析】根据题意AB=BD,AC=DF,∠A=∠D,AB=BD,AC=DF可得AF=DC,利用AAS即可判定△AOF≌△DOC.

【解答】答:△AOF≌△DOC.

证明:∵两块完全相同的三角形纸板ABC和DEF,

∴AB=DB,BF=BC,

∴AB﹣BF=BD﹣BC,∴AF=DC

∵∠A=∠D,∠AOF=∠DOC,

即,

∴△AOF≌△DOC(AAS).

【点评】此题主要考查学生对全等三角形判定定理的理解和掌握,解答此题的关键是根据题意得出AF=DC,AO=DO.

23.如图,∠DCE=90°,CD=CE,AD⊥AC,BE⊥AC,垂足分别为A、B.求证:AD+AB=BE.

【考点】全等三角形的判定与性质.

【专题】证明题.

【分析】利用同角的余角相等得到一对角相等,再由一对直角相等,CD=CE,利用AAS得到三角形ECB与三角形CDA全等,利用全等三角形对应边相等得到BC=AD,BE=AC,由AB+BC=AC=BE,等量代换即可得证.

【解答】证明:∵∠ECB+∠DCA=90°,∠DCA+∠D=90°,

∴∠ECB=∠D,

在△ECB和△CDA中,

,

∴△ECB≌△CDA(AAS),

∴BC=AD,BE=AC,

∴AD+AB=AB+BC=AC=BE.

【点评】此题考查了全等三角形的判定与性质,熟练掌握全等三角形的判定与性质是解本题的关键.

24.如图,是一个用六根竹条连接而成的凸六边形风筝骨架,考虑到骨架的稳定性、对称性、实用性等因素,请再加三根竹条与其顶点连接.

要求:在图(1)、(2)中分别加三根竹条,设计出两种不同的连接方案.(用直尺连接)

【考点】利用轴对称设计图案.

【专题】方案型.

【分析】本题主要是利用轴对称图形的性质来画,本题为开放题答案不唯一.

【解答】解:.

【点评】本题主要考查了轴对称图形的性质.

25.已知:如图①,在△AOB和△COD中,OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=50°

(1)求证:①AC=BD;②∠APB=50°;

(2)如图②,在△AOB和△COD中,OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=α,则AC与BD间的等量关系为 AC=BD ,∠APB的大小为 α

【考点】全等三角形的判定与性质.

【分析】(1)根据∠AOB=∠COD=50°求出∠AOC=∠BOD,根据SAS推出△AOC≌△BOD,根据全等三角形的性质得出AC=BD,∠CAO=∠DBO,

根据三角形内角和可知∠CAO+∠AOB=∠DBO+∠APB,推出∠APB=∠AOB即可.

(2)根据∠AOB=∠COD=50°求出∠AOC=∠BOD,根据SAS推出△AOC≌△BOD,根据全等三角形的性质得出AC=BD,∠CAO=∠DBO,

根据三角形内角和可知∠CAO+∠AOB=∠DBO+∠APB,推出∠APB=∠AOB即可.

【解答】证明:(1)∵∠AOB=∠COD=50°,

∴∠AOC=∠BOD,

在△AOC和△BOD中,

∴△AOC≌△BOD,

∴AC=BD,∠CAO=∠DBO,

根据三角形内角和可知∠CAO+∠AOB=∠DBO+∠APB,

∴∠APB=∠AOB=50°.

(2)解:AC=BD,∠APB=α,

理由是:)∵∠AOB=∠COD=50°,

∴∠AOC=∠BOD,

在△AOC和△BOD中,

∴△AOC≌△BOD,

∴AC=BD,∠CAO=∠DBO,

根据三角形内角和可知∠CAO+∠AOB=∠DBO+∠APB,

∴∠APB=∠AOB=α,

故答案为:AC=BD,α.

【点评】本题考查了全等三角形的性质和判定的应用,解此题的关键是求出△AOC≌△BOD,注意:全等三角形的对应边相等,对应角相等.

26.如图①A、E、F、C在一条直线上,AE=CF,过E、F分别作DE⊥AC,B

F⊥AC,若AB=CD.

(1)图①中有 3 对全等三角形,并把它们写出来 △AFB≌△DEC,△DEG≌△BFG,△AGB≌△CGD ;

(2)求证:BD与EF互相平分于G;

(3)若将△ABF的边AF沿GA方向移动变为图②时,其余条件不变,第(2)题中的结论是否成立,如果成立,请予证明.

【考点】全等三角形的判定与性质.

【专题】证明题.

【分析】(1)利用A、E、F、C在一条直线上,AE=CF,过E、F分别作DE⊥AC,B

F⊥AC,若AB=CD可判断全等三角形的个数.

(2)先根据DE⊥AC,B

F⊥AC,AE=CF,求证△ABF≌△CDE,再求证△DEG≌△BFG,即可.

(3)先根据DE⊥AC,B

F⊥AC,AE=CF,求证△ABF≌△CED,再求证△BFG≌△DEG,即可得出结论.

【解答】解:(1)图①中有3对全等三角形,它们是△AFB≌△DEC,△DEG≌△BFG,△AGB≌△CGD.

(2)∵DE⊥AC,BF⊥AC,

∴∠AFB=∠CED=90°

∵AE=CF,

∴AE+EF=CF+EF,

即AF=CE,

在Rt△ABF和Rt△CDE中,

,

∴Rt△ABF≌Rt△CED(HL),

∴ED=BF.

由∠AFB=∠CED=90°得DE∥BF,

∴∠EDG=∠GBF,

∵∠EGD和∠FGB是对顶角,ED=BF,

△DEG≌△BFG,

∴EG=FG,DG=BG,

所以BD与EF互相平分于G;

(3)第(2)题中的结论成立,

理由:∵AE=CF,

∴AE﹣EF=CF﹣EF,即AF=CE,

∵DE⊥AC,BF⊥AC,

∴∠AFB=∠CED=90°,

在Rt△ABF和Rt△CDE中,

,

∴Rt△ABF≌Rt△CED(HL),

∴BF=ED.

∵∠BFG=∠DEG=90°,

∴BF∥ED,

∴∠FBG=∠EDG,

∴△BFG≌△DEG,

∴FG=GE,BG=GD,

即第(2)题中的结论仍然成立.

【点评】此题主要考查学生对全等三角形的判定与性质的理解和掌握,此题难度并不大,但是需要证明多次全等,步骤繁琐,是一道综合性较强的中档题.

同课章节目录

- 第一章 全等三角形

- 1.1 全等图形

- 1.2 全等三角形

- 1.3 探索三角形全等的条件

- 数学活动 关于三角形全等的条件

- 第二章 轴对称图形

- 2.1 轴对称与轴对称图形

- 2.2 轴对称的性质

- 2.3 设计轴对称图案

- 2.4 线段、角的轴对称性

- 2.5 等腰三角形的轴对称性

- 数学活动 折纸与证明

- 第三章 勾股定理

- 3.1 勾股定理

- 3.2 勾股定理的逆定理

- 3.3 勾股定理的简单应用

- 数学活动 探寻“勾股数”

- 第四章 实数

- 4.1 平方根

- 4.2 立方根

- 4.3 实数

- 4.4 近似数

- 数学活动 有关“实数”的课题探究

- 第五章 平面直角坐标系

- 5.1 物体位置的确定

- 5.2 平面直角坐标系

- 数学活动 确定藏宝地

- 第六章 一次函数

- 6.1 函数

- 6.2 一次函数

- 6.3 一次函数的图像

- 6.4 用一次函数解决问题

- 6.5 一次函数与二元一次方程

- 6.6 一次函数、一元一次方程和一元一次不等式

- 数学活动 温度计上的一次函数