2016-2017学年高一语文(人教版)必修1课件:第三单元 7 记念刘和珍君 39张

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年高一语文(人教版)必修1课件:第三单元 7 记念刘和珍君 39张 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 858.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-17 21:34:59 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。第三单元 写人记事的散文学法提示

1.整体着眼,把握内容。学习写人记事的文章,要从整体上把握文章写了哪些情节,透过这些情节,表现了人物怎样的性格与精神;或者看文章的核心事件是什么,作者借此要表达怎样的思想情感或反映怎样的社会现实。

2.细处揣摩,体会手法。经典作品的佳妙处不仅体现在整篇的高屋建瓴、浑然一体上,在细节处也往往匠心独运、耐人寻味。因此,在整体把握内容大意的基础上,对文中的细微处要多加揣摩,仔细品味,如《记念刘和珍君》中鲁迅先生的语言特点,《小狗包弟》的开篇方法,《记梁任公先生的一次演讲》中的细节描写等,都需要我们细细品味,咀嚼鉴赏。3.体会精神,升华情感。优秀的散文作品往往蕴含着丰富的人文精神,对文中人物的精神品质、作者的人格魅力,都应当深入挖掘、细细品味、切实体会,并最终内化为自己的精神力量。如鲁迅的刚正不阿、巴金的忏悔意识、梁实秋对师长的敬爱之情等,都是弥足珍贵的精神财富。7 记念刘和珍君背景助读知识链接基础梳理《记念刘和珍君》是鲁迅先生为纪念在“三一八”惨案中死难的烈士而写的一篇回忆性散文。最初发表于1926年4月12日《语丝》周刊第74期。

1926年初,中国正处在大革命高潮的前夕。在北方,直、奉、皖各系军阀互相攻战,原属直系的冯玉祥受南方革命势力的影响,倾向革命,他把所率领的军队改称国民军。1926年3月,在冯玉祥率领的国民军与奉系军阀张作霖的军队作战期间,日本帝国主义见奉军作战失利,便公开出面援助奉系张作霖,于3月12日将两艘军舰驶进大沽口,炮击国民军。16日,日本又纠合英、美、法、意等国公使,借口维护《辛丑条约》,以八国名义提出最后通牒,要求停止津沽间的军事行动并撤除防务,限48小时以内答复。背景助读知识链接基础梳理北京各界人士为反对日本帝国主义侵犯中国主权的行为,抗议所谓的“最后通牒”,于3月18日在天安门前集会示威,并集体赴段祺瑞执政府请愿。可是,请愿群众却在执政府门前遭到段祺瑞执政府的残酷屠杀。这就是骇人听闻的“三一八”惨案。刘和珍等人在这次惨案中牺牲。

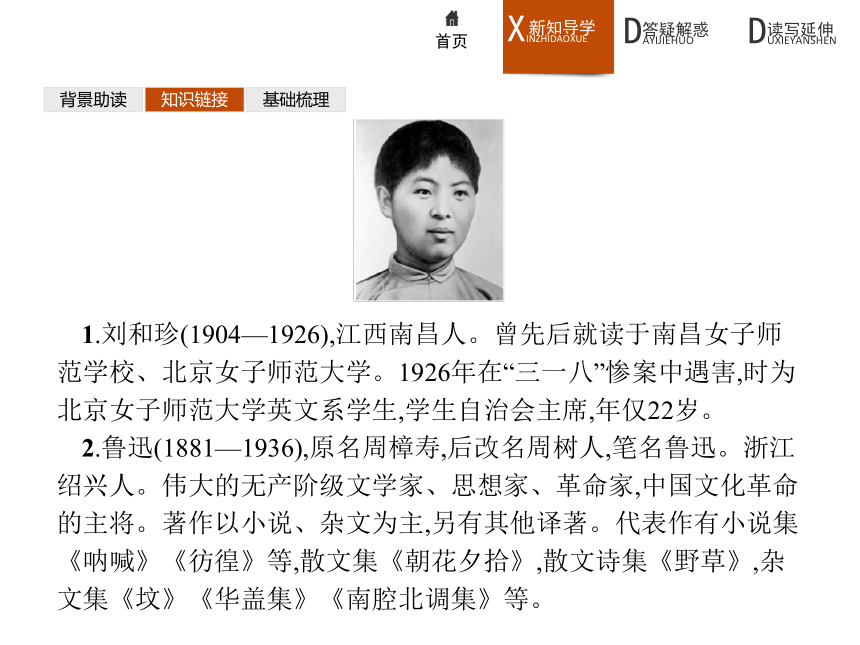

惨案发生后,段祺瑞执政府及其无耻文人却反诬徒手请愿的爱国群众是“暴徒”,并下令通缉李大钊、鲁迅等51人。段政府的司法兼教育总长章士钊在《甲寅》周刊上发表评论,主张对共产党“严加惩创”;反动军阀的帮凶和御用文人陈西滢之流也大写反革命的“闲话”,说惨案中的死难者是“受人利用”“自蹈死地”,“民众领袖”应负“道义上的责任”。为了澄清真相、揭露敌人、悼念烈士,鲁迅先生于1926年4月1日写成此文。背景助读知识链接基础梳理1.刘和珍(1904—1926),江西南昌人。曾先后就读于南昌女子师范学校、北京女子师范大学。1926年在“三一八”惨案中遇害,时为北京女子师范大学英文系学生,学生自治会主席,年仅22岁。

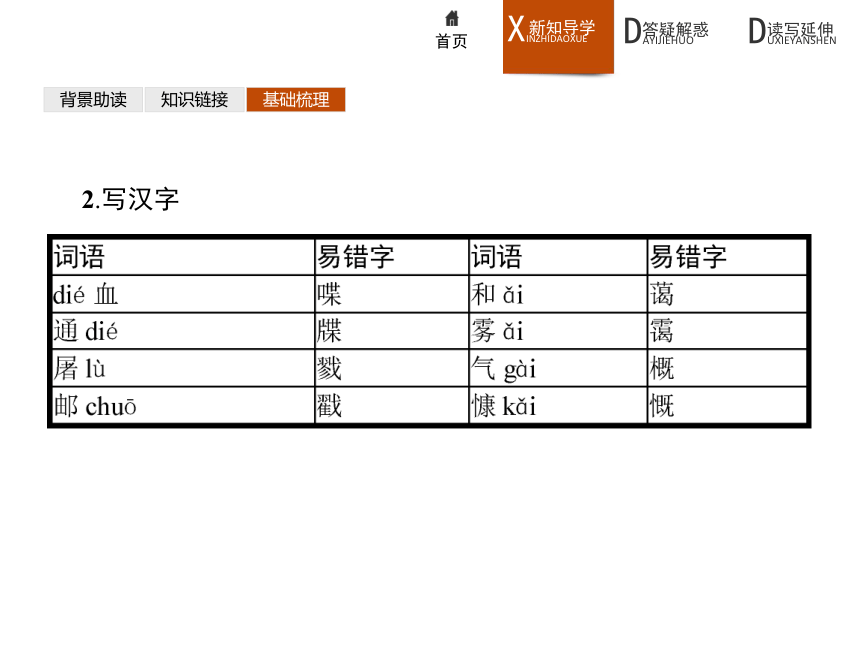

2.鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名周树人,笔名鲁迅。浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,中国文化革命的主将。著作以小说、杂文为主,另有其他译著。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》等,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《华盖集》《南腔北调集》等。背景助读知识链接基础梳理1.注字音 背景助读知识链接基础梳理2.写汉字 背景助读知识链接基础梳理3.解词语

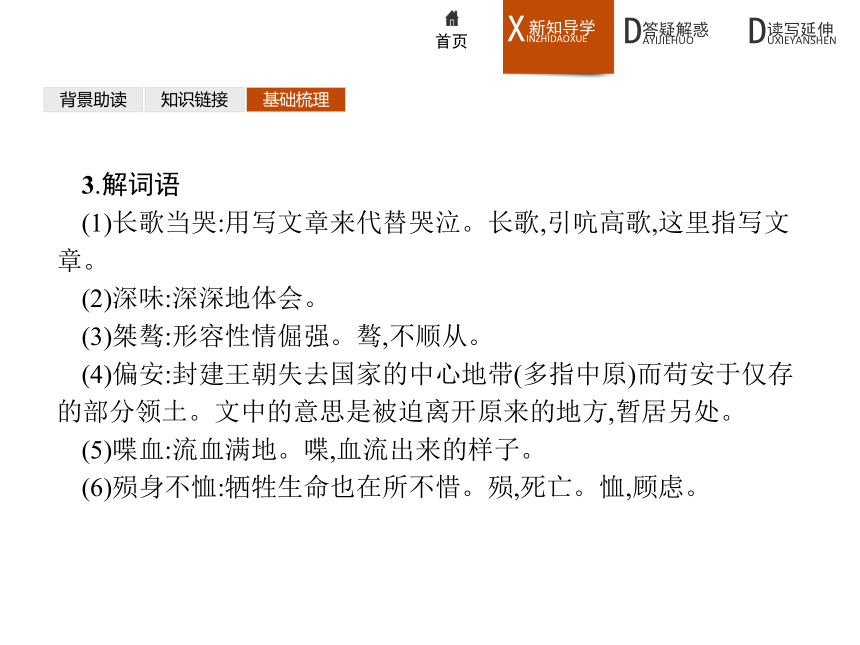

(1)长歌当哭:用写文章来代替哭泣。长歌,引吭高歌,这里指写文章。

(2)深味:深深地体会。

(3)桀骜:形容性情倔强。骜,不顺从。

(4)偏安:封建王朝失去国家的中心地带(多指中原)而苟安于仅存的部分领土。文中的意思是被迫离开原来的地方,暂居另处。

(5)喋血:流血满地。喋,血流出来的样子。

(6)殒身不恤:牺牲生命也在所不惜。殒,死亡。恤,顾虑。背景助读知识链接基础梳理4.辨近义

(1)目不忍视 惨无人道

辨析:“目不忍视”,形容景象十分凄惨,使人不忍心看。也说目不忍睹。“惨无人道”,残酷到了没有一点儿人性的地步,形容凶恶残暴到了极点。两个词的侧重点不同。“目不忍视”侧重在不忍心看;“惨无人道”侧重在对制造悲惨事件的人的指责。

例句:①这个万人坑里白骨累累,令人目不忍视。

②惨无人道的侵略者对这个村子里的百姓进行了野蛮的屠杀。背景助读知识链接基础梳理(2)惊心动魄 触目惊心

辨析:“惊心动魄”,形容使人感受很深,震动很大。“触目惊心”,看到某种严重的情况引起内心的震动。两词的适用对象不同:前者适用于壮观、悲壮的景象;后者适用于悲惨的、数量大的情况。

例句:①这部电影将战争场面拍得惊心动魄,令人印象深刻。

②近年来,马尼拉河污染日趋严重,整条河面被垃圾充斥,只见垃圾不见河水,景象令人触目惊心。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解【目标一】 理清思路,把握大意

1.文章分成七个部分,通读全文后请简要概括各部分的内容,填入下面的表格中。介绍写作缘由 交代写作目的 回忆认识过程 抒写得到噩耗的悲愤 叙述遇难的经过 总结经验教训 讴歌赞颂烈士精神 目标一目标二问题导思多维探究文脉图解2.这篇文章采用了夹叙夹议的手法,文中哪几部分是记叙?主要记叙了刘和珍的哪些事?

参考答案:文章第一、三、四、五部分是记叙。写刘和珍的行事,按文章顺序有:①生前爱看鲁迅文章;②毅然预定了全年的《莽原》;③成为学生自治会成员;④常常微笑着,态度很温和;⑤虑及母校前途,黯然至于泣下;⑥“欣然前往”参加请愿运动;⑦中弹牺牲。

3.课文第三、四、五部分是按照怎样的思路布局的?

参考答案:是按照时间顺序来安排思路的。先回忆与刘和珍的最初相识,再详细叙述其遇难的经过。叙述刘和珍遇难又分两步,先写事件概况,后写遇害细节。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解【目标二】 揣摩细节,体会情感

1.文章为什么要从追悼会上程君请求作文写起?

参考答案:①交代写作此文的缘由;②勾起“我”对烈士的悲痛忆念;③让人感到“有写一点东西的必要”。

2.作者为什么一再说“我实在无话可说”“我还有什么话可说呢”“我说不出话”?

参考答案:烈士被杀,无限悲痛,不能不写,但是“我已经出离愤怒了”。“无话可说”,不是真正的没有话说,而是愤怒到无法用语言叙说!反动派的凶残,文人的下劣,令“我”说不出话来,“尤使我觉得悲哀”。

3.作者为什么一再写到刘和珍“始终微笑着,态度很温和”?

参考答案:①强调刘和珍的善良可爱;②反衬出反动派的凶残和反动文人的下劣;③证明她们不是所谓的“暴徒”。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解4.作者为什么在第五部分花大量笔墨来描写刘和珍等人的遇难,强调“从背部入”“其一是手枪”等细节?

参考答案:①揭露了敌人的凶残,证明那简直就是虐杀,同时反驳流言;②赞扬了三个女子临难从容、互相救助的精神;③证明刘和珍等人完全是无辜的,是徒手请愿的进步学生,不是“暴徒”;④证明这次屠杀是有人指挥的,是事前策划好的。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解5.导学号79380017在作者笔下,有这样几类人:“真的猛士”“庸人”“中国人”“无恶意的闲人”“有恶意的闲人”“苟活者”等。他们分别指什么人?指为国而死的革命烈士 指平平常常无所作为的人,他们不思反抗,苟且偷生 指反动派,也包括一般中国人 指那些对爱国青年的斗争、牺牲冷眼旁观的人 指走狗文人 指的是作者自己,以表示自己的愧疚之情 问题导思多维探究文脉图解1.导学号79380018在“当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵”一句中,对“伟大”一词的理解有“赞颂”说与“反语”说,你赞同哪种说法?谈谈你的理解。

提示:这两种说法都能讲通,关键在于对“这”所指代的内容的理解。问题导思多维探究文脉图解参考答案:我认为是“赞颂”。这一部分的中心是赞颂刘和珍等爱国青年沉勇友爱、临危不惧的精神。“这”指代前一句,侧重点是“三个女子从容地转辗”,“惊心动魄的伟大”是赞颂刘和珍等人的勇敢行为和不怕牺牲的精神。

我认为是“反语”。这句话是讽刺执政府对爱国青年的攒射。这个句子的意思是,段祺瑞执政府用文明人所发明的枪弹攒射三个从容转辗的弱女子,这是怎样的一个令人惊心动魄、毛骨悚然的暴行呵!“伟大”是反语,揭露段祺瑞执政府的暴行前所未有。这样也就能与下文的“伟绩”“武功”等反语相协调一致。问题导思多维探究文脉图解2.虽然本文的题目是《记念刘和珍君》,但作者笔之所及并非限于刘和珍一人。作者在这篇文章中写到哪几类人?对每一类人,作者具有怎样的态度?

提示:可以根据作者对“三一八”惨案的态度,将作者所写人物分为三类人:爱国青年、反动势力和没有觉醒的民众。问题导思多维探究文脉图解参考答案: 问题导思多维探究文脉图解类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作无花的蔷薇之二(节选)①

鲁 迅

5

中华民国十五年三月十八日,段祺瑞政府使卫兵用步枪大刀,在国务院门前包围虐杀徒手请愿,意在援助外交之青年男女,至数百人之多。还要下令,诬之曰“暴徒”!

如此残虐险狠的行为,不但在禽兽中所未曾见,便是在人类中也极少有的,除却俄皇尼古拉二世使可萨克兵击杀民众②的事,仅有一点相象。

6

中国只任虎狼侵食,谁也不管。管的只有几个年青的学生,他们本应该安心读书的,而时局漂摇得他们安心不下。假如当局者稍有良心,应如何反躬自责,激发一点天良?

然而竟将他们虐杀了!类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作7

假如这样的青年一杀就完,要知道屠杀者也决不是胜利者。

中国要和爱国者的灭亡一同灭亡。屠杀者虽然因为积有金资,可以比较长久地养育子孙,然而必至的结果是一定要到的。“子孙绳绳③”又何足喜呢?灭亡自然较迟,但他们要住最不适于居住的不毛之地,要做最深的矿洞的矿工,要操最下贱的生业。……

8

如果中国还不至于灭亡,则已往的史实示教过我们,将来的事便要大出于屠杀者的意料之外——

这不是一件事的结束,是一件事的开头。

墨写的谎说,决掩不住血写的事实。

血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作9

以上都是空话,笔写的,有什么相干?

实弹打出来的却是青年的血。血不但不掩于墨写的谎语,不醉于墨写的挽歌;威力也压它不住,因为它已经骗不过,打不死了。

(三月十八日,民国以来最黑暗的一天,写。)

注:①节选自《无花的蔷薇之二》的5至9节。②1905年1月22日(俄历1月9日),彼得堡工人因反对开除工人和要求改善生活,带着眷属到冬宫请愿;俄皇尼古拉二世却命令士兵开枪。结果,有一千多人被击毙,两千多人受伤。这天是星期日,史称“流血的星期日”。③“子孙绳绳”,语见《诗经·大雅·抑》:“子孙绳绳,万民靡不承。”绳绳,相承不绝的样子。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作思维训练?

1.“这不是一件事的结束,是一件事的开头”,两个“一件事”的含义是否相同?为什么?

参考答案:两个“一件事”的含义相同,都是指“反对卖国政府,进行爱国运动”。因为作者从“已往的史实”看出,人民是不怕屠杀的,反动派的屠杀只能使人民更清醒、更勇敢,反抗得更激烈。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作2.从下面两句话中任选其一,就其表达技巧进行鉴赏分析。

(1)墨写的谎说,决掩不住血写的事实。

(2)血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!

参考答案:(1)这句话采用了对比的修辞手法,“谎说”与“事实”、“墨写”与“血写”形成鲜明对比,揭露了无耻文人对学生爱国运动的诬蔑,语句短小精悍,铿锵有力。(2)这句话采用了比喻的修辞手法,鲜明地指出烈士的鲜血不会白流,反动政府要为这次屠杀付出代价;表达了作者对段政府的痛恨与诅咒、指责与警告。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作中国女子:非同寻常的字眼

王诵诗

1938年10月,东北抗日联军的八名女官兵,面对凶残的日伪军背水一战,弹尽粮绝,最终手挽手,毅然沉入波涛滚滚的乌斯浑河。她们中年龄最大的冷云23岁,最小的王惠民仅仅13岁,惊天地,泣鬼神。一个民族的不朽魂灵,震撼人心,这就是中国女子。日军指挥官也颤抖了,哀叹:“连女人都不怕死,中国灭亡不了。”类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作1926年3月18日下午,请愿民众集会,抗议列强侵犯我国主权,段祺瑞执政府卫队开枪,造成死伤二百余人的惨案,其中遇难者有北京女子师范大学学生刘和珍、杨德群等。惨案发生后,鲁迅、周作人兄弟二人分别写了文章,鲁迅在著名的文章《记念刘和珍君》中写道:“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她自己的尸骸为证;沉勇而友爱的杨德群君也死掉了,有她自己的尸骸为证;只有一样沉勇而友爱的张静淑君还在医院里呻吟。当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!”“我目睹中国女子的办事,是始于去年的,虽然是少数,但看那干练坚决,百折不回的气概,曾经屡次为之感叹。至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。”鲁迅言之凿凿,情之殷殷,振聋发聩。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作周作人在《三一八》说鲁迅的文章:“他的话是对的。”他还列举日本《北京周报》上明观生《可怕的刹那》附记中的一节话:“在这个混乱之中最令人感动的事,是中国女学生之刚健。凡有示威运动等,女学生大抵在前,其行动很是机敏大胆,非男生所能及,这一天女学生们也很出力。在我的前面有一个女学生,中了枪弹,她用了毛线的长围巾扪住了流出来的血潮,一点都不张皇,就是在那恐怖之中我也不禁感到佩服了,我那时还不禁起了这个念头,照这个情形看来中国将靠了这般女子兴起来罢。”《北京周报》社长藤原镰兄也在社论中说:“据当日亲身经历,目睹实况的友人们所谈,最可佩服的是女学生们的勇敢。在那个可怕的悲剧之中,女学生们死的死了,伤的伤了,在男子尚不能支持的时候,她们却始终没有失了从容的态度。其时他就想到中国的兴起或者是要在女子的身上了。”类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作周作人对上述的文字评价说:“这《北京周报》是用日本文写,办给日本人看的报,所以意见有时也还正确,不像汉文报的故意歪曲。”

“三一八”惨案中的刘和珍、杨德群等女子的沉勇刚毅、临危不惧、互相救助、殒身不恤,鲁迅的讴歌,周作人的记述,日本人的评论,上升到一个民族的希望,“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”。

且不说花木兰从军、穆桂英挂帅等女子的事迹,这些太遥远了,近现代,秋瑾、赵一曼、江姐、张志新等,舍生取义,宁死不屈,再读读上面的文字,这就是中国女子,惊心动魄的伟大,一个民族的骄傲。中国女子,这个非同寻常的字眼,是泰山,是大海,有过之而无不及,民族的希望,民族的脊梁,“谁说女子不如男”。

(摘自香港《大公报》,有删改)类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作品读提示 在我们民族的历史上,叱咤风云的热血男儿固然可歌可敬,然而那些巾帼不让须眉的红装女子也功不可没。文章截取了近现代历史上影响巨大的“八女投江”和“三一八”惨案中的刘和珍、杨德群、张静淑等人的事迹,讴歌了中国女子的临难从容和宁死不屈的精神,表达了对中国女子的崇敬之情。?类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作●刘和珍,1918年考入南昌女子师范学校,“五四”运动时期,与同学一起,参加游行示威,并带领女师学生组成宣传小组,宣传抵制日货;1921年,在女师率先剪短发,其他女校学生纷纷响应,开创了江西女子剪发新风;同年冬,发起创办进步团体“觉社”,并任《江西女子师范周刊》主编;1923年秋,考入国立北京女子高等师范预科,后升入北京女子师范大学英语系,当选女师大学生自治会主席,并成为当时北京学生运动的领袖之一;1925年,领导北师大学潮;1926年在“三一八”惨案中不幸遇难。纵览刘和珍这年仅22岁的生命,我们可以看出,她的一举一动,都联系着时代的脉搏,她的每一次选择,都体现了爱国的精神。

运用方向 爱国、青春、选择?类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作●鲁迅先生说:“我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”中国自古就有人信奉“沉默是金”的人生箴言,社会上“昏睡”着的人固然“沉默”;“较为清醒”的人也往往不胜“叫醒昏睡的人”之累,也选择了“沉默”。还有另一种沉默,那就是路见不平,假装没看见,绕着道走。这种“明哲保身”的沉默更加可怕。不开口的抗争还隐伏着爆发的可能性,而这种沉默则是对不平的一种默认。所以,我们要正确对待“沉默”,深入反思社会上“沉默”现象的实质。

运用方向 沉默、呼唤、责任感?类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作让细节描写更具情感

细节描写是刻画人物性格,揭示人物内心世界,表现人物细微复杂感情,点化人物关系,暗示人物身份、处境等最重要的方法之一。《记念刘和珍君》一文中,有两种特殊的细节描写,在抒情上有着重要的作用。

一处是“反复细节”。在“三”“四”“五”部分中,作者四次用几近雷同的笔法写道:“但她却常常微笑着,态度很温和”“也还是始终微笑着,态度很温和”“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君”“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了”。作者精心设计的这个反复细节如同电影特写镜头在读者的脑海里缓慢地滚动放映,感情密度大,冲击力强,将悲愤之情最大限度地传递出来。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作另一处是“再现细节”。在“五”中作者极尽细腻刻画之能事,生动而又细致入微地再现了三位女性的赴难的情景。“(子弹)从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤”“张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆”“杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆”“一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了”,这里的细节描写将刽子手杀人的全过程乃至每一个动作再现得如在读者眼前。三位女学生赴难的情景将作者心中的万丈怒火熊熊地点燃起来,炙烤着读者的心灵和情感,令人如鲠在喉,忍不住拍案而起,直斥杀人者的残暴。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作“细节”顾名思义,就是细小的环节或情节。请仔细观察你的同学或老师,用简明生动的文字描写其一两个细节,力求展现人物的性格特征。200字左右。

写作示例:我们班主任教语文,四十多岁,长得很像那时的影星颜世魁,一张黑脸上布满杀气,永远穿着一身黑色中山装和一双黑皮鞋,拿着一本黑教案,我们管他叫老魁,管他上课叫“黑手高悬霸主鞭”。我跟老魁说,我在初中当过学生会主席,领导这个班,没问题,老魁一摆黑手,你啥也别当,就给我当语文课代表,有事儿我直接找你。后来我才明白老魁的用意,并由此悟得了许多统治之道。10年后我也在北京一个中学当过一年班主任,也是让最可靠的学生当语文课代表。其实老魁很少找我,可我们班同学,尤其是女生,都造谣说老魁待我像亲儿子。

(摘自孔庆东《遥远的高三八》)

1.整体着眼,把握内容。学习写人记事的文章,要从整体上把握文章写了哪些情节,透过这些情节,表现了人物怎样的性格与精神;或者看文章的核心事件是什么,作者借此要表达怎样的思想情感或反映怎样的社会现实。

2.细处揣摩,体会手法。经典作品的佳妙处不仅体现在整篇的高屋建瓴、浑然一体上,在细节处也往往匠心独运、耐人寻味。因此,在整体把握内容大意的基础上,对文中的细微处要多加揣摩,仔细品味,如《记念刘和珍君》中鲁迅先生的语言特点,《小狗包弟》的开篇方法,《记梁任公先生的一次演讲》中的细节描写等,都需要我们细细品味,咀嚼鉴赏。3.体会精神,升华情感。优秀的散文作品往往蕴含着丰富的人文精神,对文中人物的精神品质、作者的人格魅力,都应当深入挖掘、细细品味、切实体会,并最终内化为自己的精神力量。如鲁迅的刚正不阿、巴金的忏悔意识、梁实秋对师长的敬爱之情等,都是弥足珍贵的精神财富。7 记念刘和珍君背景助读知识链接基础梳理《记念刘和珍君》是鲁迅先生为纪念在“三一八”惨案中死难的烈士而写的一篇回忆性散文。最初发表于1926年4月12日《语丝》周刊第74期。

1926年初,中国正处在大革命高潮的前夕。在北方,直、奉、皖各系军阀互相攻战,原属直系的冯玉祥受南方革命势力的影响,倾向革命,他把所率领的军队改称国民军。1926年3月,在冯玉祥率领的国民军与奉系军阀张作霖的军队作战期间,日本帝国主义见奉军作战失利,便公开出面援助奉系张作霖,于3月12日将两艘军舰驶进大沽口,炮击国民军。16日,日本又纠合英、美、法、意等国公使,借口维护《辛丑条约》,以八国名义提出最后通牒,要求停止津沽间的军事行动并撤除防务,限48小时以内答复。背景助读知识链接基础梳理北京各界人士为反对日本帝国主义侵犯中国主权的行为,抗议所谓的“最后通牒”,于3月18日在天安门前集会示威,并集体赴段祺瑞执政府请愿。可是,请愿群众却在执政府门前遭到段祺瑞执政府的残酷屠杀。这就是骇人听闻的“三一八”惨案。刘和珍等人在这次惨案中牺牲。

惨案发生后,段祺瑞执政府及其无耻文人却反诬徒手请愿的爱国群众是“暴徒”,并下令通缉李大钊、鲁迅等51人。段政府的司法兼教育总长章士钊在《甲寅》周刊上发表评论,主张对共产党“严加惩创”;反动军阀的帮凶和御用文人陈西滢之流也大写反革命的“闲话”,说惨案中的死难者是“受人利用”“自蹈死地”,“民众领袖”应负“道义上的责任”。为了澄清真相、揭露敌人、悼念烈士,鲁迅先生于1926年4月1日写成此文。背景助读知识链接基础梳理1.刘和珍(1904—1926),江西南昌人。曾先后就读于南昌女子师范学校、北京女子师范大学。1926年在“三一八”惨案中遇害,时为北京女子师范大学英文系学生,学生自治会主席,年仅22岁。

2.鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名周树人,笔名鲁迅。浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,中国文化革命的主将。著作以小说、杂文为主,另有其他译著。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》等,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《华盖集》《南腔北调集》等。背景助读知识链接基础梳理1.注字音 背景助读知识链接基础梳理2.写汉字 背景助读知识链接基础梳理3.解词语

(1)长歌当哭:用写文章来代替哭泣。长歌,引吭高歌,这里指写文章。

(2)深味:深深地体会。

(3)桀骜:形容性情倔强。骜,不顺从。

(4)偏安:封建王朝失去国家的中心地带(多指中原)而苟安于仅存的部分领土。文中的意思是被迫离开原来的地方,暂居另处。

(5)喋血:流血满地。喋,血流出来的样子。

(6)殒身不恤:牺牲生命也在所不惜。殒,死亡。恤,顾虑。背景助读知识链接基础梳理4.辨近义

(1)目不忍视 惨无人道

辨析:“目不忍视”,形容景象十分凄惨,使人不忍心看。也说目不忍睹。“惨无人道”,残酷到了没有一点儿人性的地步,形容凶恶残暴到了极点。两个词的侧重点不同。“目不忍视”侧重在不忍心看;“惨无人道”侧重在对制造悲惨事件的人的指责。

例句:①这个万人坑里白骨累累,令人目不忍视。

②惨无人道的侵略者对这个村子里的百姓进行了野蛮的屠杀。背景助读知识链接基础梳理(2)惊心动魄 触目惊心

辨析:“惊心动魄”,形容使人感受很深,震动很大。“触目惊心”,看到某种严重的情况引起内心的震动。两词的适用对象不同:前者适用于壮观、悲壮的景象;后者适用于悲惨的、数量大的情况。

例句:①这部电影将战争场面拍得惊心动魄,令人印象深刻。

②近年来,马尼拉河污染日趋严重,整条河面被垃圾充斥,只见垃圾不见河水,景象令人触目惊心。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解【目标一】 理清思路,把握大意

1.文章分成七个部分,通读全文后请简要概括各部分的内容,填入下面的表格中。介绍写作缘由 交代写作目的 回忆认识过程 抒写得到噩耗的悲愤 叙述遇难的经过 总结经验教训 讴歌赞颂烈士精神 目标一目标二问题导思多维探究文脉图解2.这篇文章采用了夹叙夹议的手法,文中哪几部分是记叙?主要记叙了刘和珍的哪些事?

参考答案:文章第一、三、四、五部分是记叙。写刘和珍的行事,按文章顺序有:①生前爱看鲁迅文章;②毅然预定了全年的《莽原》;③成为学生自治会成员;④常常微笑着,态度很温和;⑤虑及母校前途,黯然至于泣下;⑥“欣然前往”参加请愿运动;⑦中弹牺牲。

3.课文第三、四、五部分是按照怎样的思路布局的?

参考答案:是按照时间顺序来安排思路的。先回忆与刘和珍的最初相识,再详细叙述其遇难的经过。叙述刘和珍遇难又分两步,先写事件概况,后写遇害细节。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解【目标二】 揣摩细节,体会情感

1.文章为什么要从追悼会上程君请求作文写起?

参考答案:①交代写作此文的缘由;②勾起“我”对烈士的悲痛忆念;③让人感到“有写一点东西的必要”。

2.作者为什么一再说“我实在无话可说”“我还有什么话可说呢”“我说不出话”?

参考答案:烈士被杀,无限悲痛,不能不写,但是“我已经出离愤怒了”。“无话可说”,不是真正的没有话说,而是愤怒到无法用语言叙说!反动派的凶残,文人的下劣,令“我”说不出话来,“尤使我觉得悲哀”。

3.作者为什么一再写到刘和珍“始终微笑着,态度很温和”?

参考答案:①强调刘和珍的善良可爱;②反衬出反动派的凶残和反动文人的下劣;③证明她们不是所谓的“暴徒”。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解4.作者为什么在第五部分花大量笔墨来描写刘和珍等人的遇难,强调“从背部入”“其一是手枪”等细节?

参考答案:①揭露了敌人的凶残,证明那简直就是虐杀,同时反驳流言;②赞扬了三个女子临难从容、互相救助的精神;③证明刘和珍等人完全是无辜的,是徒手请愿的进步学生,不是“暴徒”;④证明这次屠杀是有人指挥的,是事前策划好的。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解5.导学号79380017在作者笔下,有这样几类人:“真的猛士”“庸人”“中国人”“无恶意的闲人”“有恶意的闲人”“苟活者”等。他们分别指什么人?指为国而死的革命烈士 指平平常常无所作为的人,他们不思反抗,苟且偷生 指反动派,也包括一般中国人 指那些对爱国青年的斗争、牺牲冷眼旁观的人 指走狗文人 指的是作者自己,以表示自己的愧疚之情 问题导思多维探究文脉图解1.导学号79380018在“当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵”一句中,对“伟大”一词的理解有“赞颂”说与“反语”说,你赞同哪种说法?谈谈你的理解。

提示:这两种说法都能讲通,关键在于对“这”所指代的内容的理解。问题导思多维探究文脉图解参考答案:我认为是“赞颂”。这一部分的中心是赞颂刘和珍等爱国青年沉勇友爱、临危不惧的精神。“这”指代前一句,侧重点是“三个女子从容地转辗”,“惊心动魄的伟大”是赞颂刘和珍等人的勇敢行为和不怕牺牲的精神。

我认为是“反语”。这句话是讽刺执政府对爱国青年的攒射。这个句子的意思是,段祺瑞执政府用文明人所发明的枪弹攒射三个从容转辗的弱女子,这是怎样的一个令人惊心动魄、毛骨悚然的暴行呵!“伟大”是反语,揭露段祺瑞执政府的暴行前所未有。这样也就能与下文的“伟绩”“武功”等反语相协调一致。问题导思多维探究文脉图解2.虽然本文的题目是《记念刘和珍君》,但作者笔之所及并非限于刘和珍一人。作者在这篇文章中写到哪几类人?对每一类人,作者具有怎样的态度?

提示:可以根据作者对“三一八”惨案的态度,将作者所写人物分为三类人:爱国青年、反动势力和没有觉醒的民众。问题导思多维探究文脉图解参考答案: 问题导思多维探究文脉图解类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作无花的蔷薇之二(节选)①

鲁 迅

5

中华民国十五年三月十八日,段祺瑞政府使卫兵用步枪大刀,在国务院门前包围虐杀徒手请愿,意在援助外交之青年男女,至数百人之多。还要下令,诬之曰“暴徒”!

如此残虐险狠的行为,不但在禽兽中所未曾见,便是在人类中也极少有的,除却俄皇尼古拉二世使可萨克兵击杀民众②的事,仅有一点相象。

6

中国只任虎狼侵食,谁也不管。管的只有几个年青的学生,他们本应该安心读书的,而时局漂摇得他们安心不下。假如当局者稍有良心,应如何反躬自责,激发一点天良?

然而竟将他们虐杀了!类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作7

假如这样的青年一杀就完,要知道屠杀者也决不是胜利者。

中国要和爱国者的灭亡一同灭亡。屠杀者虽然因为积有金资,可以比较长久地养育子孙,然而必至的结果是一定要到的。“子孙绳绳③”又何足喜呢?灭亡自然较迟,但他们要住最不适于居住的不毛之地,要做最深的矿洞的矿工,要操最下贱的生业。……

8

如果中国还不至于灭亡,则已往的史实示教过我们,将来的事便要大出于屠杀者的意料之外——

这不是一件事的结束,是一件事的开头。

墨写的谎说,决掩不住血写的事实。

血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作9

以上都是空话,笔写的,有什么相干?

实弹打出来的却是青年的血。血不但不掩于墨写的谎语,不醉于墨写的挽歌;威力也压它不住,因为它已经骗不过,打不死了。

(三月十八日,民国以来最黑暗的一天,写。)

注:①节选自《无花的蔷薇之二》的5至9节。②1905年1月22日(俄历1月9日),彼得堡工人因反对开除工人和要求改善生活,带着眷属到冬宫请愿;俄皇尼古拉二世却命令士兵开枪。结果,有一千多人被击毙,两千多人受伤。这天是星期日,史称“流血的星期日”。③“子孙绳绳”,语见《诗经·大雅·抑》:“子孙绳绳,万民靡不承。”绳绳,相承不绝的样子。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作思维训练?

1.“这不是一件事的结束,是一件事的开头”,两个“一件事”的含义是否相同?为什么?

参考答案:两个“一件事”的含义相同,都是指“反对卖国政府,进行爱国运动”。因为作者从“已往的史实”看出,人民是不怕屠杀的,反动派的屠杀只能使人民更清醒、更勇敢,反抗得更激烈。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作2.从下面两句话中任选其一,就其表达技巧进行鉴赏分析。

(1)墨写的谎说,决掩不住血写的事实。

(2)血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!

参考答案:(1)这句话采用了对比的修辞手法,“谎说”与“事实”、“墨写”与“血写”形成鲜明对比,揭露了无耻文人对学生爱国运动的诬蔑,语句短小精悍,铿锵有力。(2)这句话采用了比喻的修辞手法,鲜明地指出烈士的鲜血不会白流,反动政府要为这次屠杀付出代价;表达了作者对段政府的痛恨与诅咒、指责与警告。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作中国女子:非同寻常的字眼

王诵诗

1938年10月,东北抗日联军的八名女官兵,面对凶残的日伪军背水一战,弹尽粮绝,最终手挽手,毅然沉入波涛滚滚的乌斯浑河。她们中年龄最大的冷云23岁,最小的王惠民仅仅13岁,惊天地,泣鬼神。一个民族的不朽魂灵,震撼人心,这就是中国女子。日军指挥官也颤抖了,哀叹:“连女人都不怕死,中国灭亡不了。”类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作1926年3月18日下午,请愿民众集会,抗议列强侵犯我国主权,段祺瑞执政府卫队开枪,造成死伤二百余人的惨案,其中遇难者有北京女子师范大学学生刘和珍、杨德群等。惨案发生后,鲁迅、周作人兄弟二人分别写了文章,鲁迅在著名的文章《记念刘和珍君》中写道:“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她自己的尸骸为证;沉勇而友爱的杨德群君也死掉了,有她自己的尸骸为证;只有一样沉勇而友爱的张静淑君还在医院里呻吟。当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!”“我目睹中国女子的办事,是始于去年的,虽然是少数,但看那干练坚决,百折不回的气概,曾经屡次为之感叹。至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。”鲁迅言之凿凿,情之殷殷,振聋发聩。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作周作人在《三一八》说鲁迅的文章:“他的话是对的。”他还列举日本《北京周报》上明观生《可怕的刹那》附记中的一节话:“在这个混乱之中最令人感动的事,是中国女学生之刚健。凡有示威运动等,女学生大抵在前,其行动很是机敏大胆,非男生所能及,这一天女学生们也很出力。在我的前面有一个女学生,中了枪弹,她用了毛线的长围巾扪住了流出来的血潮,一点都不张皇,就是在那恐怖之中我也不禁感到佩服了,我那时还不禁起了这个念头,照这个情形看来中国将靠了这般女子兴起来罢。”《北京周报》社长藤原镰兄也在社论中说:“据当日亲身经历,目睹实况的友人们所谈,最可佩服的是女学生们的勇敢。在那个可怕的悲剧之中,女学生们死的死了,伤的伤了,在男子尚不能支持的时候,她们却始终没有失了从容的态度。其时他就想到中国的兴起或者是要在女子的身上了。”类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作周作人对上述的文字评价说:“这《北京周报》是用日本文写,办给日本人看的报,所以意见有时也还正确,不像汉文报的故意歪曲。”

“三一八”惨案中的刘和珍、杨德群等女子的沉勇刚毅、临危不惧、互相救助、殒身不恤,鲁迅的讴歌,周作人的记述,日本人的评论,上升到一个民族的希望,“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”。

且不说花木兰从军、穆桂英挂帅等女子的事迹,这些太遥远了,近现代,秋瑾、赵一曼、江姐、张志新等,舍生取义,宁死不屈,再读读上面的文字,这就是中国女子,惊心动魄的伟大,一个民族的骄傲。中国女子,这个非同寻常的字眼,是泰山,是大海,有过之而无不及,民族的希望,民族的脊梁,“谁说女子不如男”。

(摘自香港《大公报》,有删改)类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作品读提示 在我们民族的历史上,叱咤风云的热血男儿固然可歌可敬,然而那些巾帼不让须眉的红装女子也功不可没。文章截取了近现代历史上影响巨大的“八女投江”和“三一八”惨案中的刘和珍、杨德群、张静淑等人的事迹,讴歌了中国女子的临难从容和宁死不屈的精神,表达了对中国女子的崇敬之情。?类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作●刘和珍,1918年考入南昌女子师范学校,“五四”运动时期,与同学一起,参加游行示威,并带领女师学生组成宣传小组,宣传抵制日货;1921年,在女师率先剪短发,其他女校学生纷纷响应,开创了江西女子剪发新风;同年冬,发起创办进步团体“觉社”,并任《江西女子师范周刊》主编;1923年秋,考入国立北京女子高等师范预科,后升入北京女子师范大学英语系,当选女师大学生自治会主席,并成为当时北京学生运动的领袖之一;1925年,领导北师大学潮;1926年在“三一八”惨案中不幸遇难。纵览刘和珍这年仅22岁的生命,我们可以看出,她的一举一动,都联系着时代的脉搏,她的每一次选择,都体现了爱国的精神。

运用方向 爱国、青春、选择?类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作●鲁迅先生说:“我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”中国自古就有人信奉“沉默是金”的人生箴言,社会上“昏睡”着的人固然“沉默”;“较为清醒”的人也往往不胜“叫醒昏睡的人”之累,也选择了“沉默”。还有另一种沉默,那就是路见不平,假装没看见,绕着道走。这种“明哲保身”的沉默更加可怕。不开口的抗争还隐伏着爆发的可能性,而这种沉默则是对不平的一种默认。所以,我们要正确对待“沉默”,深入反思社会上“沉默”现象的实质。

运用方向 沉默、呼唤、责任感?类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作让细节描写更具情感

细节描写是刻画人物性格,揭示人物内心世界,表现人物细微复杂感情,点化人物关系,暗示人物身份、处境等最重要的方法之一。《记念刘和珍君》一文中,有两种特殊的细节描写,在抒情上有着重要的作用。

一处是“反复细节”。在“三”“四”“五”部分中,作者四次用几近雷同的笔法写道:“但她却常常微笑着,态度很温和”“也还是始终微笑着,态度很温和”“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君”“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了”。作者精心设计的这个反复细节如同电影特写镜头在读者的脑海里缓慢地滚动放映,感情密度大,冲击力强,将悲愤之情最大限度地传递出来。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作另一处是“再现细节”。在“五”中作者极尽细腻刻画之能事,生动而又细致入微地再现了三位女性的赴难的情景。“(子弹)从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤”“张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆”“杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆”“一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了”,这里的细节描写将刽子手杀人的全过程乃至每一个动作再现得如在读者眼前。三位女学生赴难的情景将作者心中的万丈怒火熊熊地点燃起来,炙烤着读者的心灵和情感,令人如鲠在喉,忍不住拍案而起,直斥杀人者的残暴。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作“细节”顾名思义,就是细小的环节或情节。请仔细观察你的同学或老师,用简明生动的文字描写其一两个细节,力求展现人物的性格特征。200字左右。

写作示例:我们班主任教语文,四十多岁,长得很像那时的影星颜世魁,一张黑脸上布满杀气,永远穿着一身黑色中山装和一双黑皮鞋,拿着一本黑教案,我们管他叫老魁,管他上课叫“黑手高悬霸主鞭”。我跟老魁说,我在初中当过学生会主席,领导这个班,没问题,老魁一摆黑手,你啥也别当,就给我当语文课代表,有事儿我直接找你。后来我才明白老魁的用意,并由此悟得了许多统治之道。10年后我也在北京一个中学当过一年班主任,也是让最可靠的学生当语文课代表。其实老魁很少找我,可我们班同学,尤其是女生,都造谣说老魁待我像亲儿子。

(摘自孔庆东《遥远的高三八》)