福建省晋江市季延中学人教版高中语文选修系列《中国古代诗歌散文欣赏》课件:4.3《项羽之死》 (共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 福建省晋江市季延中学人教版高中语文选修系列《中国古代诗歌散文欣赏》课件:4.3《项羽之死》 (共39张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 304.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-18 07:18:09 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。选修《古代诗歌散文欣赏》题乌江亭

□ 杜 牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

[赏析] 这首诗是诗人会昌中官池州刺史时,过乌江亭所写的一首咏史诗。诗人针对项羽兵败身亡的史实,批评他不能正确总结失败的教训,至死不悟,叹惜他的“英雄”业绩归于覆灭,同时富有讽刺意味。诗人认为项羽如能采纳忠言,重返江东的话,那还是大有作为的;只可惜他太刚愎自用了。诗人在惋惜、讽刺、批判项羽之余,又表明了“败不馁”的道理,宣扬了一种百折不挠的进取精神。 项羽之死司马迁一、作家档案

司马迁(约前145~约前90),西汉著名史学家、文学家、思想家。字子长,夏阳(现在陕西省韩城南)人。其父司马谈是汉朝太史令(掌管起草文书、兼管国家典籍、天文、历法的官职)。迁生于龙门,年十岁诵古文,二十岁外出考察,足迹遍南北。初任郎中。元封三年(前108)继父职,任太史令,得以博览皇家珍藏的大量图书和文献。太初元年(前104),与唐都、落下闳等进行历法改革,共订太初历。在《史记》草创未就之时,因替投降匈奴的李陵辩护,下狱受腐刑。出狱后任中书令(掌管皇家机要文件),发愤著书,在公元前91年前后完成《史记》。中国古代史学源远流长,史学家灿若河汉。在数以百计的中国古代史学家中,西汉的司马迁无疑是最杰出的一个。“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的理想,使他的历史研究具有纵阔的视野和邈远的深度。《史记》

二十四史中的第一部

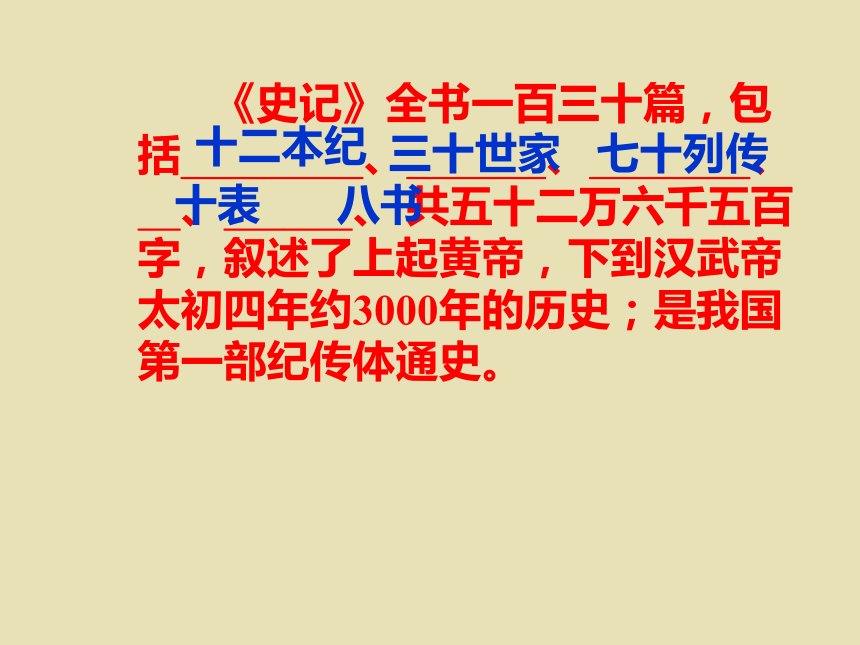

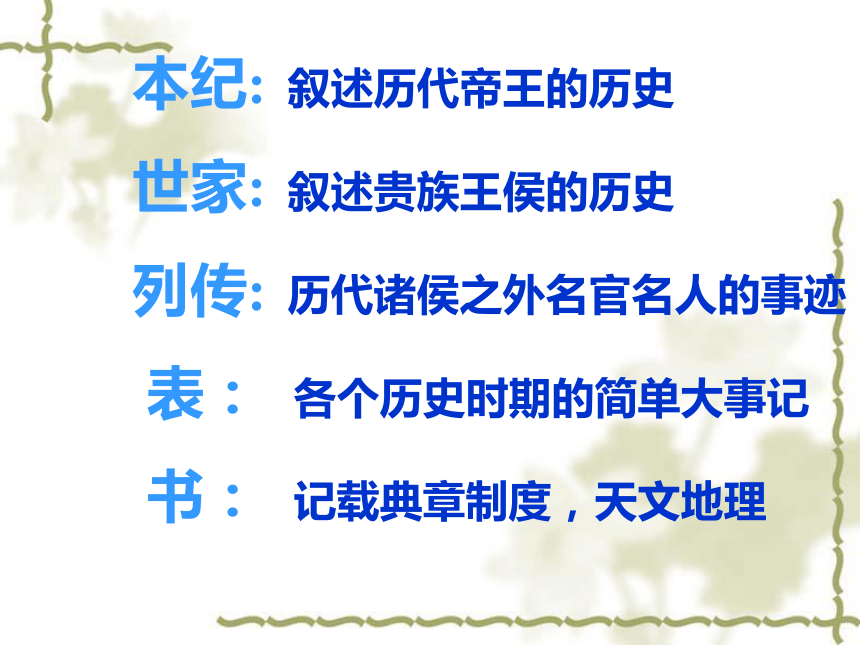

中国第一部纪传体通史 《史记》全书一百三十篇,包括 、 、 、 、 、 共五十二万六千五百字,叙述了上起黄帝,下到汉武帝太初四年约3000年的历史;是我国第一部纪传体通史。十二本纪十表八书三十世家七十列传本纪: 叙述历代帝王的历史

世家: 叙述贵族王侯的历史

列传: 历代诸侯之外名官名人的事迹

表: 各个历史时期的简单大事记

书: 记载典章制度,天文地理 《史记》是作为正史的二十四史中的第一部,鲁迅赞誉它为“史家之绝唱,无韵之离骚”,意即它既是史学巨著,又是文学巨著。

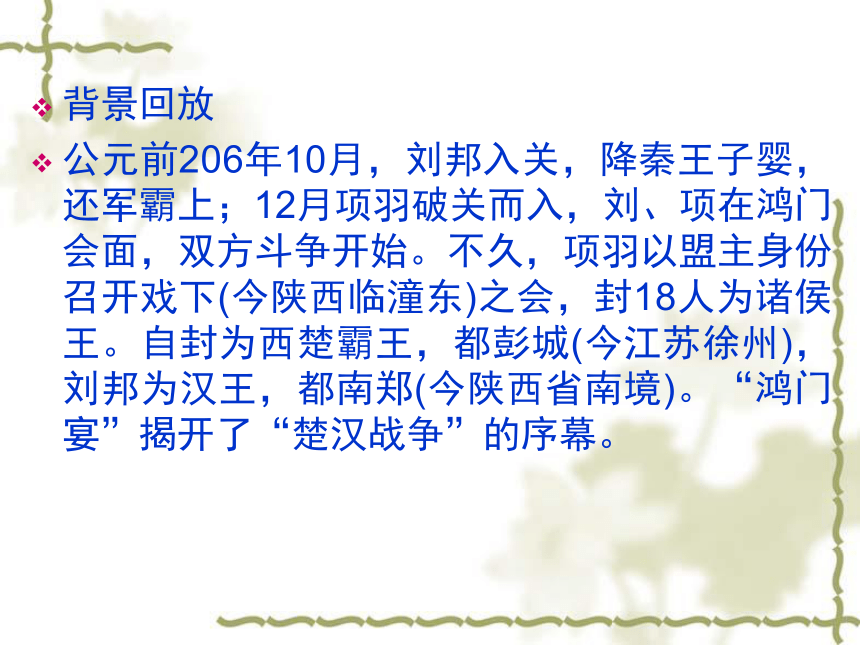

背景回放

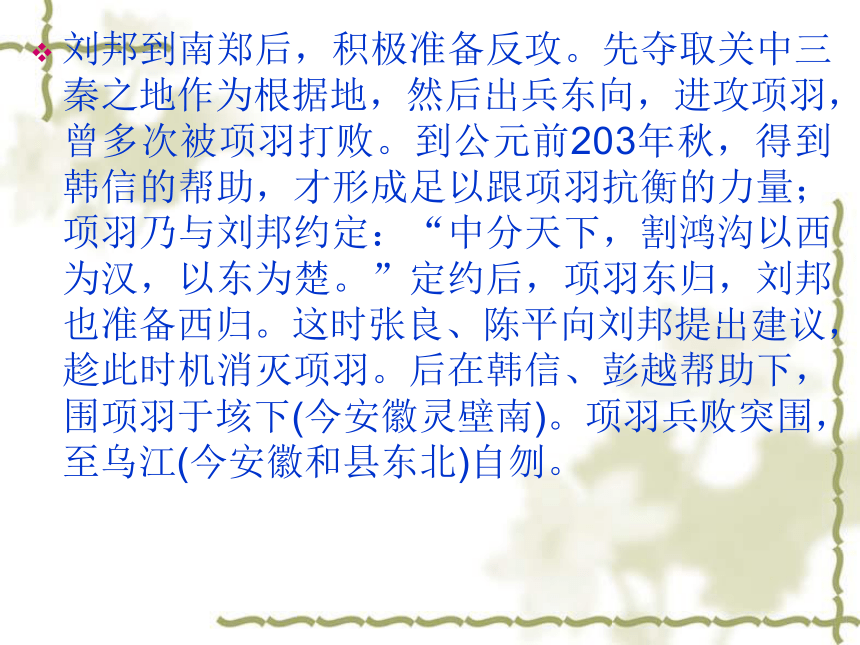

公元前206年10月,刘邦入关,降秦王子婴,还军霸上;12月项羽破关而入,刘、项在鸿门会面,双方斗争开始。不久,项羽以盟主身份召开戏下(今陕西临潼东)之会,封18人为诸侯王。自封为西楚霸王,都彭城(今江苏徐州),刘邦为汉王,都南郑(今陕西省南境)。“鸿门宴”揭开了“楚汉战争”的序幕。刘邦到南郑后,积极准备反攻。先夺取关中三秦之地作为根据地,然后出兵东向,进攻项羽,曾多次被项羽打败。到公元前203年秋,得到韩信的帮助,才形成足以跟项羽抗衡的力量;项羽乃与刘邦约定:“中分天下,割鸿沟以西为汉,以东为楚。”定约后,项羽东归,刘邦也准备西归。这时张良、陈平向刘邦提出建议,趁此时机消灭项羽。后在韩信、彭越帮助下,围项羽于垓下(今安徽灵壁南)。项羽兵败突围,至乌江(今安徽和县东北)自刎。梳理知识点,解决疑难问题 (一)确认书下注解在的重点词句;

(二)补充讲解

1、项王军壁垓下:名词—动词,驻守

岸土赤而壁立:名词—状语,像墙壁一样

2、于是项王乃慷慨悲歌:情绪激昂。

3、力拔山兮气盖世:拔,撼动。盖,胜过、压倒、超过。

4、项王泣数行下:眼泪

5、平明(平旦)天亮

6、骑能属者百余人耳(定语后置句)

译:能跟从的骑兵一百多人罢了。

7、地方千里:地/方:土地方圆梳理知识点,解决疑难问题 8、天之亡我,我何渡为!

“何……为”,固定结构,由副词“何”与语气词“为”构成。

用于询问原因或反诘。可译为“为什么呢”“怎么呢”等

9、至东城,乃有二十八骑:副词,仅仅、只

问今是何世,乃不知有汉:副词,竟、却分析讲解文章内容 第一段:垓下被围的困境主要情节:四面楚歌——慷慨悲歌分析下面的文字对刻画项羽形象的作用。

于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:“力拔山兮气盖世!时不利兮骓不逝!骓不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!”歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。【参考思路】 这一段“霸王别姬”,通过正面描写和侧面烘托手法刻画项羽的形象。首先正面描写项羽的悲歌和泪水。项羽是一个勇敢豪爽的大丈夫,在预料到失败命运的时刻,唱出了悲壮哀婉的《垓下歌》,慨叹时运不济,诀别名骓美女,为项羽这个形象增添了一股柔情。 男儿有泪不轻弹,这里还写到项羽“泣数行下”,渲染出一个末路英雄的悲凉。然后还写到了“左右”的表现,从侧面烘托当时的气氛。随从的将士都哭了,“莫能”二字写尽了将士们的不忍之心,也写尽了霸王的悲惨处境。《垓下歌》在《项羽本纪》中有何作用?

【参考思路】 《垓下歌》是项羽被困于垓下时的千古绝唱。

能够增强文章的抒彩,起到传神写意的作用。《垓下歌》的插入,使项羽的形象、气质,变得慷慨悲壮、姿态横生。

起到了浓缩故事情节、提炼人物形象的作用。它以短短的四句诗,清楚地概括出项羽在反秦斗争中叱咤风云、不可阻挡的气势,以及在短短的时间内骤然覆灭的悲剧,与前后文相互照应、相互勾连,是项羽对自己戎马生涯的回忆,是作者对项羽人生经历的反思。“力拔山兮气盖世”写出了项羽过人的勇气和超人的气概,使人看到了一个举世无双的英雄形象。

“骓不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!”说的是骓马不再前进了,该怎么办呢?虞姬啊,我将怎么安排你呢?对此句诗,章培恒提出了骓的“不逝”为什么会引起那样严重后果的问题,他的回答是:项羽之所以建立如此伟大的功绩,最主要的依靠应是这匹名马,有了它的配合,他就可以所向披靡。换言之,他几乎是单人独骑地打天下的,他的最主要的战友就是骓,至于别人,对他事业所起的作用实在是微乎其微。 这也就意味着,他的强大使得任何人对他的帮助都没有多大意义。这是何等的傲岸,真可谓天地间唯我独尊。由此我们可以看到,这句诗再一次证明了他的“力拔山兮气盖世”的英勇以及刚愎自用、盲目自信的弱点。

综观《项羽本纪》,无论是情节的发展,还是人物形象的塑造,都能跟《垓下歌》的诗句有着或多或少的联系,《垓下歌》贯穿了全文的情节,在文章中起到了提纲挈领的作用。第二段:垓下突围、被困东城主要情节:直夜溃围——绐陷大泽——决意快战第三段:东城溃围之战 三次行动:第一次:

项羽——大呼、驰下、斩将

汉军——皆披靡第二次:

项羽——嗔目叱之

赤泉侯——人马俱惊,辟易数里第三次:

项羽——弛,斩汉一都尉,杀数十百人;亡两骑第四段:乌江自刎.项羽面临败亡时,多次强调“此天之亡我,非战之罪也”,这表现了项羽怎样复杂的心理?项羽又说“愿为诸君快战”,此处用“快战”比用“决战”等词好在哪里?

【参考思路】 项羽三次强调“天之亡我”表现出项羽认输而不服气的复杂心理。

“快战”,在文中是指痛快地厮杀,而“决战”,是双方一战决胜负的大战。本文中的项羽,已经没有了决战的实力,只能图个痛快。所以用“快战”既符合了当时的实际,又生动地表现了项羽的心理。分析项羽这个人物形象的特点。

【参考思路】 项羽是秦末历史的核心人物之一。灭秦前,他是反秦斗争所造就的起义领袖;灭秦后,由于他有大勇而无大略,善打硬仗而不善计谋的弱点,逐渐陷于孤立,最后失败自杀,成了悲剧人物。项羽既是一个叱咤风云的英雄(如他揭竿而起,率领天下英雄兴兵灭秦),又有儿女情长(如与虞姬悲歌死别);既仁爱恻隐(如经常思虑百姓的疾苦),又残暴无情(如坑杀俘虏,纵火咸阳);既义重如山(如与部下同甘共苦,财物分享),又吝啬小气(如刻好的官印迟迟不发给得到分封的功臣);有时果毅决断(如杀宋义而自立),有时又优柔寡断(如鸿门宴不忍杀掉刘邦)。

以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替,以人为鉴 ,可明得失 太史公曰:吾闻之周生曰:“舜目盖重瞳子”,又闻项羽亦重瞳子。羽岂其苗裔邪?何兴之暴也!夫秦失其政,陈涉首难,豪杰蜂起,相与并争,不可胜数。然羽非有尺寸,乘执起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为“霸王”,位虽不终,近古以来未尝有也。及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛己,难矣。自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寤而不自责,过矣。乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉!(《史记·项羽列传》)问题一:用原句归纳出司马迁的观点。

问题二:既然批评他“谬”为何将他纳入本纪?(用原句回答) 参考译文:太史公说:我听周生说舜的眼睛可能是两个瞳人儿。又听说项羽也是两个瞳人儿。项羽难道是舜的后代吗?不然他的发迹怎么那么突然啊!秦朝搞糟了它的政令,陈涉首先发难,各路豪杰蜂拥而起,你争我夺,数也数不清。然而项羽并非有些许权柄可以凭藉,他趁秦末大乱之势兴起于民间,只三年的时间,就率领原战国时的齐、赵、韩、魏、燕五国诸侯灭掉了秦朝,划分天下土地,封王封侯,政令全都由项羽发出,自号为“霸王”,他的势位虽然没能保持长久,但近古以来象这样的人还不曾有过。至于项羽舍弃关中之地,思念楚国建都彭城,放逐义帝,自立为王,而又埋怨诸侯背叛自己,想成大事可就难了。他自夸战功,竭力施展个人的聪明,却不肯师法古人,认为霸王的功业,要靠武力征伐诸侯治理天下,结果五年之间终于丢了国家,身死东城,仍不觉悟,也不自责,实在是太错误了。而他竟然拿“上天要灭亡我,不是用兵的过错”这句话来自我解脱,难道不荒谬吗? 司马迁是把项羽当作悲剧英雄来描写的,他有英雄的气魄和行为,但更重要的是,他的“自矜功伐”导致了他的悲剧。作者的观点钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。 虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。 宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。 天若有情天亦老,人间正道是沧桑。 毛泽东曾写诗提到过项羽,他是如何看待项羽的?让我们来看这首《人民解放军占领南京》—— 从诗中可以看出,毛泽东认为项羽在处理和刘邦的关系上犯了沽名钓誉的错误,最终落得自刎乌江的下场。这里毛泽东引用这段历史事实,意在号召中国共产党人和全军指战员利用占领南京以后的解放战争节节胜利的有利形势,将革命进行到底,彻底消灭蒋家王朝。总 结

如何评价历史人物:

1、要有理有据;

2、要将历史人物放到其生活的时代背景中去评价;

3、要在评价中获得经验教训,以启示今人。课堂写作训练(时间:10分钟)

要求:

1、100字左右;

2、引用一句名言;

3、主要以《项羽之死》中的情节、细节为事例;

4、点评事例;

5、联系现实。示例一:

(观点)做人必须要有尊严。一个人如果没有了尊严,生存在这世上也就毫无意义。(事例)项羽在乌江边,面对束手就擒和自刎两种抉择,他毅然选择自刎。(点评)一旦被擒,受到的羞辱就无以计数,人生的尊严也就丢失了。(名言)古语云:“男儿膝下有黄金。”所谓“黄金”,就是这珍贵无比的尊严。(现实)因此,在面对选择时,我们一定要保持自己人生的尊严。示例二:

(名言)民如水,君如舟,水能载舟,亦能覆舟。(事例)项羽攻破秦城时,只顾烧秦殿、庆功业、赏士卒,却偏偏忘了安抚百姓!以致他在溃围迷路时,竟被一田父欺骗,误入大泽,走向绝境。(观点)自古得民心者得天下。(点评)项羽英雄一生,却不知民心之贵千金难买。(现实)可见当政者治政、为官者处事,当以百姓为重。示例三:

(名言)士可杀,不可辱。(观点)尊严比生命更重要。(事例)当项羽被迫退到乌江时,他没有投降——投降就会受辱;他选择了死——宁愿死,也要捍卫自己的尊严!乌江边上,他的身躯无比高大。(点评)把人的尊严放到了至高的地位,是一种超脱于物质的高尚情操。例三修改:

(名言)士可杀,不可辱。(观点)尊严比生命更重要。(事例)当项羽被迫退到乌江时,他没有投降——投降就会受辱;他选择了死——宁愿死,也要捍卫自己的尊严!乌江边上,他的身躯无比高大。(点评)项羽把人的尊严放到至高的位置,放弃了生命,却赢得千古美名。(现实)现实生活中,多少人为了一点远不如生命宝贵的虚名浮利,竟能轻易丢掉尊严,虽然活着,却比死去更可悲。再见

□ 杜 牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

[赏析] 这首诗是诗人会昌中官池州刺史时,过乌江亭所写的一首咏史诗。诗人针对项羽兵败身亡的史实,批评他不能正确总结失败的教训,至死不悟,叹惜他的“英雄”业绩归于覆灭,同时富有讽刺意味。诗人认为项羽如能采纳忠言,重返江东的话,那还是大有作为的;只可惜他太刚愎自用了。诗人在惋惜、讽刺、批判项羽之余,又表明了“败不馁”的道理,宣扬了一种百折不挠的进取精神。 项羽之死司马迁一、作家档案

司马迁(约前145~约前90),西汉著名史学家、文学家、思想家。字子长,夏阳(现在陕西省韩城南)人。其父司马谈是汉朝太史令(掌管起草文书、兼管国家典籍、天文、历法的官职)。迁生于龙门,年十岁诵古文,二十岁外出考察,足迹遍南北。初任郎中。元封三年(前108)继父职,任太史令,得以博览皇家珍藏的大量图书和文献。太初元年(前104),与唐都、落下闳等进行历法改革,共订太初历。在《史记》草创未就之时,因替投降匈奴的李陵辩护,下狱受腐刑。出狱后任中书令(掌管皇家机要文件),发愤著书,在公元前91年前后完成《史记》。中国古代史学源远流长,史学家灿若河汉。在数以百计的中国古代史学家中,西汉的司马迁无疑是最杰出的一个。“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的理想,使他的历史研究具有纵阔的视野和邈远的深度。《史记》

二十四史中的第一部

中国第一部纪传体通史 《史记》全书一百三十篇,包括 、 、 、 、 、 共五十二万六千五百字,叙述了上起黄帝,下到汉武帝太初四年约3000年的历史;是我国第一部纪传体通史。十二本纪十表八书三十世家七十列传本纪: 叙述历代帝王的历史

世家: 叙述贵族王侯的历史

列传: 历代诸侯之外名官名人的事迹

表: 各个历史时期的简单大事记

书: 记载典章制度,天文地理 《史记》是作为正史的二十四史中的第一部,鲁迅赞誉它为“史家之绝唱,无韵之离骚”,意即它既是史学巨著,又是文学巨著。

背景回放

公元前206年10月,刘邦入关,降秦王子婴,还军霸上;12月项羽破关而入,刘、项在鸿门会面,双方斗争开始。不久,项羽以盟主身份召开戏下(今陕西临潼东)之会,封18人为诸侯王。自封为西楚霸王,都彭城(今江苏徐州),刘邦为汉王,都南郑(今陕西省南境)。“鸿门宴”揭开了“楚汉战争”的序幕。刘邦到南郑后,积极准备反攻。先夺取关中三秦之地作为根据地,然后出兵东向,进攻项羽,曾多次被项羽打败。到公元前203年秋,得到韩信的帮助,才形成足以跟项羽抗衡的力量;项羽乃与刘邦约定:“中分天下,割鸿沟以西为汉,以东为楚。”定约后,项羽东归,刘邦也准备西归。这时张良、陈平向刘邦提出建议,趁此时机消灭项羽。后在韩信、彭越帮助下,围项羽于垓下(今安徽灵壁南)。项羽兵败突围,至乌江(今安徽和县东北)自刎。梳理知识点,解决疑难问题 (一)确认书下注解在的重点词句;

(二)补充讲解

1、项王军壁垓下:名词—动词,驻守

岸土赤而壁立:名词—状语,像墙壁一样

2、于是项王乃慷慨悲歌:情绪激昂。

3、力拔山兮气盖世:拔,撼动。盖,胜过、压倒、超过。

4、项王泣数行下:眼泪

5、平明(平旦)天亮

6、骑能属者百余人耳(定语后置句)

译:能跟从的骑兵一百多人罢了。

7、地方千里:地/方:土地方圆梳理知识点,解决疑难问题 8、天之亡我,我何渡为!

“何……为”,固定结构,由副词“何”与语气词“为”构成。

用于询问原因或反诘。可译为“为什么呢”“怎么呢”等

9、至东城,乃有二十八骑:副词,仅仅、只

问今是何世,乃不知有汉:副词,竟、却分析讲解文章内容 第一段:垓下被围的困境主要情节:四面楚歌——慷慨悲歌分析下面的文字对刻画项羽形象的作用。

于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:“力拔山兮气盖世!时不利兮骓不逝!骓不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!”歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。【参考思路】 这一段“霸王别姬”,通过正面描写和侧面烘托手法刻画项羽的形象。首先正面描写项羽的悲歌和泪水。项羽是一个勇敢豪爽的大丈夫,在预料到失败命运的时刻,唱出了悲壮哀婉的《垓下歌》,慨叹时运不济,诀别名骓美女,为项羽这个形象增添了一股柔情。 男儿有泪不轻弹,这里还写到项羽“泣数行下”,渲染出一个末路英雄的悲凉。然后还写到了“左右”的表现,从侧面烘托当时的气氛。随从的将士都哭了,“莫能”二字写尽了将士们的不忍之心,也写尽了霸王的悲惨处境。《垓下歌》在《项羽本纪》中有何作用?

【参考思路】 《垓下歌》是项羽被困于垓下时的千古绝唱。

能够增强文章的抒彩,起到传神写意的作用。《垓下歌》的插入,使项羽的形象、气质,变得慷慨悲壮、姿态横生。

起到了浓缩故事情节、提炼人物形象的作用。它以短短的四句诗,清楚地概括出项羽在反秦斗争中叱咤风云、不可阻挡的气势,以及在短短的时间内骤然覆灭的悲剧,与前后文相互照应、相互勾连,是项羽对自己戎马生涯的回忆,是作者对项羽人生经历的反思。“力拔山兮气盖世”写出了项羽过人的勇气和超人的气概,使人看到了一个举世无双的英雄形象。

“骓不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!”说的是骓马不再前进了,该怎么办呢?虞姬啊,我将怎么安排你呢?对此句诗,章培恒提出了骓的“不逝”为什么会引起那样严重后果的问题,他的回答是:项羽之所以建立如此伟大的功绩,最主要的依靠应是这匹名马,有了它的配合,他就可以所向披靡。换言之,他几乎是单人独骑地打天下的,他的最主要的战友就是骓,至于别人,对他事业所起的作用实在是微乎其微。 这也就意味着,他的强大使得任何人对他的帮助都没有多大意义。这是何等的傲岸,真可谓天地间唯我独尊。由此我们可以看到,这句诗再一次证明了他的“力拔山兮气盖世”的英勇以及刚愎自用、盲目自信的弱点。

综观《项羽本纪》,无论是情节的发展,还是人物形象的塑造,都能跟《垓下歌》的诗句有着或多或少的联系,《垓下歌》贯穿了全文的情节,在文章中起到了提纲挈领的作用。第二段:垓下突围、被困东城主要情节:直夜溃围——绐陷大泽——决意快战第三段:东城溃围之战 三次行动:第一次:

项羽——大呼、驰下、斩将

汉军——皆披靡第二次:

项羽——嗔目叱之

赤泉侯——人马俱惊,辟易数里第三次:

项羽——弛,斩汉一都尉,杀数十百人;亡两骑第四段:乌江自刎.项羽面临败亡时,多次强调“此天之亡我,非战之罪也”,这表现了项羽怎样复杂的心理?项羽又说“愿为诸君快战”,此处用“快战”比用“决战”等词好在哪里?

【参考思路】 项羽三次强调“天之亡我”表现出项羽认输而不服气的复杂心理。

“快战”,在文中是指痛快地厮杀,而“决战”,是双方一战决胜负的大战。本文中的项羽,已经没有了决战的实力,只能图个痛快。所以用“快战”既符合了当时的实际,又生动地表现了项羽的心理。分析项羽这个人物形象的特点。

【参考思路】 项羽是秦末历史的核心人物之一。灭秦前,他是反秦斗争所造就的起义领袖;灭秦后,由于他有大勇而无大略,善打硬仗而不善计谋的弱点,逐渐陷于孤立,最后失败自杀,成了悲剧人物。项羽既是一个叱咤风云的英雄(如他揭竿而起,率领天下英雄兴兵灭秦),又有儿女情长(如与虞姬悲歌死别);既仁爱恻隐(如经常思虑百姓的疾苦),又残暴无情(如坑杀俘虏,纵火咸阳);既义重如山(如与部下同甘共苦,财物分享),又吝啬小气(如刻好的官印迟迟不发给得到分封的功臣);有时果毅决断(如杀宋义而自立),有时又优柔寡断(如鸿门宴不忍杀掉刘邦)。

以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替,以人为鉴 ,可明得失 太史公曰:吾闻之周生曰:“舜目盖重瞳子”,又闻项羽亦重瞳子。羽岂其苗裔邪?何兴之暴也!夫秦失其政,陈涉首难,豪杰蜂起,相与并争,不可胜数。然羽非有尺寸,乘执起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为“霸王”,位虽不终,近古以来未尝有也。及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛己,难矣。自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寤而不自责,过矣。乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉!(《史记·项羽列传》)问题一:用原句归纳出司马迁的观点。

问题二:既然批评他“谬”为何将他纳入本纪?(用原句回答) 参考译文:太史公说:我听周生说舜的眼睛可能是两个瞳人儿。又听说项羽也是两个瞳人儿。项羽难道是舜的后代吗?不然他的发迹怎么那么突然啊!秦朝搞糟了它的政令,陈涉首先发难,各路豪杰蜂拥而起,你争我夺,数也数不清。然而项羽并非有些许权柄可以凭藉,他趁秦末大乱之势兴起于民间,只三年的时间,就率领原战国时的齐、赵、韩、魏、燕五国诸侯灭掉了秦朝,划分天下土地,封王封侯,政令全都由项羽发出,自号为“霸王”,他的势位虽然没能保持长久,但近古以来象这样的人还不曾有过。至于项羽舍弃关中之地,思念楚国建都彭城,放逐义帝,自立为王,而又埋怨诸侯背叛自己,想成大事可就难了。他自夸战功,竭力施展个人的聪明,却不肯师法古人,认为霸王的功业,要靠武力征伐诸侯治理天下,结果五年之间终于丢了国家,身死东城,仍不觉悟,也不自责,实在是太错误了。而他竟然拿“上天要灭亡我,不是用兵的过错”这句话来自我解脱,难道不荒谬吗? 司马迁是把项羽当作悲剧英雄来描写的,他有英雄的气魄和行为,但更重要的是,他的“自矜功伐”导致了他的悲剧。作者的观点钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。 虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。 宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。 天若有情天亦老,人间正道是沧桑。 毛泽东曾写诗提到过项羽,他是如何看待项羽的?让我们来看这首《人民解放军占领南京》—— 从诗中可以看出,毛泽东认为项羽在处理和刘邦的关系上犯了沽名钓誉的错误,最终落得自刎乌江的下场。这里毛泽东引用这段历史事实,意在号召中国共产党人和全军指战员利用占领南京以后的解放战争节节胜利的有利形势,将革命进行到底,彻底消灭蒋家王朝。总 结

如何评价历史人物:

1、要有理有据;

2、要将历史人物放到其生活的时代背景中去评价;

3、要在评价中获得经验教训,以启示今人。课堂写作训练(时间:10分钟)

要求:

1、100字左右;

2、引用一句名言;

3、主要以《项羽之死》中的情节、细节为事例;

4、点评事例;

5、联系现实。示例一:

(观点)做人必须要有尊严。一个人如果没有了尊严,生存在这世上也就毫无意义。(事例)项羽在乌江边,面对束手就擒和自刎两种抉择,他毅然选择自刎。(点评)一旦被擒,受到的羞辱就无以计数,人生的尊严也就丢失了。(名言)古语云:“男儿膝下有黄金。”所谓“黄金”,就是这珍贵无比的尊严。(现实)因此,在面对选择时,我们一定要保持自己人生的尊严。示例二:

(名言)民如水,君如舟,水能载舟,亦能覆舟。(事例)项羽攻破秦城时,只顾烧秦殿、庆功业、赏士卒,却偏偏忘了安抚百姓!以致他在溃围迷路时,竟被一田父欺骗,误入大泽,走向绝境。(观点)自古得民心者得天下。(点评)项羽英雄一生,却不知民心之贵千金难买。(现实)可见当政者治政、为官者处事,当以百姓为重。示例三:

(名言)士可杀,不可辱。(观点)尊严比生命更重要。(事例)当项羽被迫退到乌江时,他没有投降——投降就会受辱;他选择了死——宁愿死,也要捍卫自己的尊严!乌江边上,他的身躯无比高大。(点评)把人的尊严放到了至高的地位,是一种超脱于物质的高尚情操。例三修改:

(名言)士可杀,不可辱。(观点)尊严比生命更重要。(事例)当项羽被迫退到乌江时,他没有投降——投降就会受辱;他选择了死——宁愿死,也要捍卫自己的尊严!乌江边上,他的身躯无比高大。(点评)项羽把人的尊严放到至高的位置,放弃了生命,却赢得千古美名。(现实)现实生活中,多少人为了一点远不如生命宝贵的虚名浮利,竟能轻易丢掉尊严,虽然活着,却比死去更可悲。再见

同课章节目录