福建省晋江市季延中学人教版高中语文选修系列《中国古代诗歌散文欣赏》课件:5.1《六国论》 (共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 福建省晋江市季延中学人教版高中语文选修系列《中国古代诗歌散文欣赏》课件:5.1《六国论》 (共29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-18 07:18:11 | ||

图片预览

文档简介

课件29张PPT。六 国 论——陈思思“人以铜为镜,可以正衣冠;

以史为镜,可以知兴替;

以人为镜,可以明得失。

朕常保此镜,以防己过。今魏征殂(cú)逝,遂亡一镜矣。”

——《贞观政要》 唐太宗李世民语一、作者简介苏老泉,二十七,始发愤,读书籍——《三字经》

苏洵(1009年5月22日—1066年5月21日),字明允,自号老泉。

苏洵少时不好读,由于父亲健在,没有养家之累,故他在青少年时代有点像李白的任侠与壮游,走了不少地方。

“洵少年不学,生二十五岁始知读书,从士君子游。”苏老泉,二十七,始发愤,读书籍——《三字经》北宋景佑二年(1035年),苏洵发奋读书,立下壮志。

北宋景佑四年(1037年),苏洵去京师礼部考取进士,未被录取。

北宋景佑五年(1038年),苏洵次年又举茂才不中,返回家中,继续闭门苦读。

北宋嘉祐初年(1056年),苏洵带二子进京应试,谒见翰林学士欧阳修。欧阳修很赞赏他的《衡论》、《权书》、《几策》等文章,认为可与刘向、贾谊相媲美,于是向朝廷推荐苏洵。公卿士大夫争相传诵苏洵,苏洵文名因而大盛。一门三父子:苏洵、苏轼、苏辙咏苏洵

当年苏老泉,年已二十七。方知需用功,发奋读书籍。

并同儿与女,思究圣人语。寒窗多少年,青丝根根白。

父子同进京,三人皆中举。皇城咸震惊,争诵苏洵名。

读书从不晚,辛勤为第一。作品:苏洵精于古文写作,尤长于策论,主张“言必中当世之过”。

为文见解精辟,论点鲜明,论据有力,语言锋利,明快酣畅,纵横捭阖,雄奇遒劲,很有战国纵横家的风度。

著有《嘉祐集》,本文选自《嘉祐集·权书》。《权书》都是评论政治和历史的,本文是其中的第8篇。文体: 论,是古代常用的一种文体,以论证为主,其特点是善于说理。

分为两种:

一种是政论,主要用于发表作者对于时政的见解和主张;

一种是史论,通过评论历史,总结历史教训,为当时统治者提供治国借鉴。

本文属于?

文章旨在分析六国失败的原因,借古讽今。

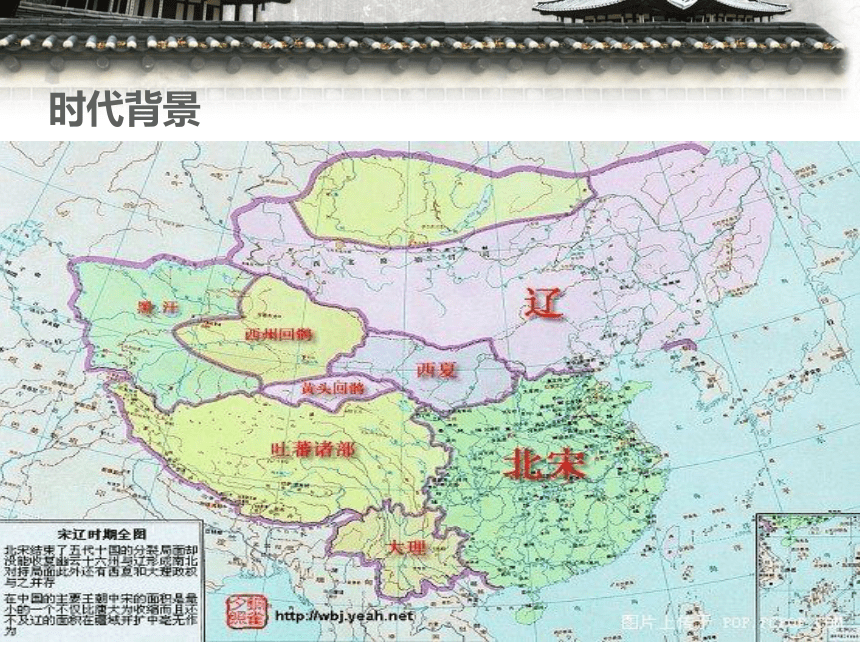

时代背景北宋建国后,鉴于唐末藩镇割据和五代军人乱政,实行中央专制集权制度,将军权完全收归中央,造成了军事上的衰势。

北宋建国往后一百年间,与契丹、西夏作战60余次,败多胜少,到苏洵所处的时代,

北宋每年要向契丹纳银20万两,绢30万匹;

向西夏纳银10万两,绢10万匹,茶3万斤。

这样“陪邻”的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。苏洵正是针对这样的现实撰写《六国论》的。 时代背景远交近攻

各个击破课文译文六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”

曰:“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。故曰‘弊在赂秦’也!”或:有的人,不定代词

互:交互,相继

率:全部,一概

以:因为

盖:承接上文,表示原因,“因为”

完:形容词-动词,保全六国破灭

弊在赂秦(1)赂秦而力亏

破灭之道也(2)不赂者以赂者丧

盖失强援,不能独完总分故曰:

弊在赂秦总秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦国之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。 以:用,凭

小、大:形容词-名词,小的战果,大的战果

得:获得

其实:(古今异义)它的实际数目

亡:丧失,丢失

患:祸患

固:本来课文译文思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草弃。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。厥:相当于“其”

祖父:(古今异义)祖辈和父辈

暴:通“曝”,冒着

举:拿(省略句)

然后:(古今异义)这样以后

兵:军队

厌:满足

弥,愈:更加

课文译文故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救草,薪不尽火不灭。”此言得之。 故不故:因此

判:确定,断定

至于:(古今异义)以至于

得:适宜,得当课文译文对 比 论 证小邑大城得百倍失百倍大欲大患数量上得难献易有限无厌奉繁侵急程度上不尽不灭道理上赂秦力亏,破灭之道第二段运用了什么论证方法?本段可分几层?事实论证引用论证比喻论证道理论证齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?

与嬴而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。迁:改变

与:亲附,亲近

既:已经课文译文燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始速祸焉。始:起初

远略:长远的谋略

义:名词-动词,坚持正义

后:名词-状语,在······之后

斯:这

兵:战争

为:作为

速:招致课文译文赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再,李牧连却之。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

赵尝五战于秦:状语后置句,赵国曾经与秦国打了五次仗。

后秦击赵者再:状语后置句,后来秦国又两次进攻赵国。

却:使动用法,使······退却

洎:等到

以:因为

诛:被诛杀

为:成为课文译文且燕赵处秦革灭殆尽之际可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,

则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。 智力:(古今异义)智谋和力量

向使:假使,假如

不行:(古今异义)不去行刺

数、理:天数,命运

当:“倘”,如果

与:和

相较:相抗衡

易:轻易

课文译文第三段:齐、燕、赵灭亡的原因是什么?

论证什么道理?不赂者齐与嬴不助五国燕以荆卿为计赵洎牧以谗诛不赂者以赂者

丧。

盖失强援,

不能独完分观点(二)呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

为国者,无使为积威之所劫哉!事:名词-动词,侍奉

礼:名词-动词,礼待

西:名词-状语,向西

日、月:名词-状语,一天天地,一月月地

为:治理

为······所:被课文译文夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦:状语后置句,六国和秦国都是诸侯国,尽管它们的势力比秦国弱。

可以:(古今异义)可以凭借

从:跟随

故事:(古今异义)先例

苟以天下之大:定语后置句,判断句,今天如果拿这么大的一个国家,而重蹈六国灭亡的先例,这就又在六国之下了。课文译文第四段在结构上的作用是什么?意在阐述什么

主张?第五段得出了什么结论?第四段---第五段---引古(六国破亡)----讽今(在六国下)结论:勿从六国破亡之故事结构:承上启下。

阐述:为国者无使为积威之所劫哉!弊 在 赂 秦赂 秦 力 亏不赂者以赂者丧数量上程度上道理上齐亡之事实燕亡之教训赵亡之悲剧(总)(第一段)(分)(第二段)(分)(第三段)(过渡)(总)

为国者无

使为积威

之所劫哉

(第四段)

(引古)(递 进)

毋从六国破

亡之故事

(第五段)(讽今)(并 列)写作特色1.借古讽今。

文章依据史实,分析六国灭亡的原因,文末巧妙联系北宋现实,点出全文主旨:虽为论史,实为鉴今。

2.观点鲜明,论证严密。

本文开篇即提出中心论点,然后围绕这一点层层深入,反复论证。

3.语言生动形象,感情强烈。

本文除了具有一般论说文用词准确,言简意赅的特点外,还有其独到之处。一是生动形象。在论述中穿插描写,增强了文章的表达效果,字里行间饱含着作者的感情。二是运用了偶句散句结合的方式。论 证 方 法“古人云:… …”引证法加强论证说服力六国灭亡史实例证法证明观点正确性秦与六国、六国之间的对比对比法证明破灭必然性因果论证(第一段)

比喻论证(第三段)

假设论证(第四段)苏洵写这篇文章的用意是什么?苏洵写这篇文章借古讽今,

意在讽谏北宋统治者要以六国为借鉴,

不要被契丹、西夏的积威所劫,一味地贿赂,以求苟安,

而要奋起抵御,积极谋求不赂而胜之道。历史是一面镜子。在人类历史发展过程中,发生过无数令人感奋、发人省悟的事件,也留下许多经验教训。

人们在记录历史、追踪历史的同时,总会涌现出许多联想,引发出许多感慨,这中间又有多少英雄的喟叹、智者的思索和文人骚客的浪漫的诗心。

那是历史的回声,它从遥远的过去传来,又将裹挟着我们的声音向着未来绵延而去······

以史为镜,可以知兴替;

以人为镜,可以明得失。

朕常保此镜,以防己过。今魏征殂(cú)逝,遂亡一镜矣。”

——《贞观政要》 唐太宗李世民语一、作者简介苏老泉,二十七,始发愤,读书籍——《三字经》

苏洵(1009年5月22日—1066年5月21日),字明允,自号老泉。

苏洵少时不好读,由于父亲健在,没有养家之累,故他在青少年时代有点像李白的任侠与壮游,走了不少地方。

“洵少年不学,生二十五岁始知读书,从士君子游。”苏老泉,二十七,始发愤,读书籍——《三字经》北宋景佑二年(1035年),苏洵发奋读书,立下壮志。

北宋景佑四年(1037年),苏洵去京师礼部考取进士,未被录取。

北宋景佑五年(1038年),苏洵次年又举茂才不中,返回家中,继续闭门苦读。

北宋嘉祐初年(1056年),苏洵带二子进京应试,谒见翰林学士欧阳修。欧阳修很赞赏他的《衡论》、《权书》、《几策》等文章,认为可与刘向、贾谊相媲美,于是向朝廷推荐苏洵。公卿士大夫争相传诵苏洵,苏洵文名因而大盛。一门三父子:苏洵、苏轼、苏辙咏苏洵

当年苏老泉,年已二十七。方知需用功,发奋读书籍。

并同儿与女,思究圣人语。寒窗多少年,青丝根根白。

父子同进京,三人皆中举。皇城咸震惊,争诵苏洵名。

读书从不晚,辛勤为第一。作品:苏洵精于古文写作,尤长于策论,主张“言必中当世之过”。

为文见解精辟,论点鲜明,论据有力,语言锋利,明快酣畅,纵横捭阖,雄奇遒劲,很有战国纵横家的风度。

著有《嘉祐集》,本文选自《嘉祐集·权书》。《权书》都是评论政治和历史的,本文是其中的第8篇。文体: 论,是古代常用的一种文体,以论证为主,其特点是善于说理。

分为两种:

一种是政论,主要用于发表作者对于时政的见解和主张;

一种是史论,通过评论历史,总结历史教训,为当时统治者提供治国借鉴。

本文属于?

文章旨在分析六国失败的原因,借古讽今。

时代背景北宋建国后,鉴于唐末藩镇割据和五代军人乱政,实行中央专制集权制度,将军权完全收归中央,造成了军事上的衰势。

北宋建国往后一百年间,与契丹、西夏作战60余次,败多胜少,到苏洵所处的时代,

北宋每年要向契丹纳银20万两,绢30万匹;

向西夏纳银10万两,绢10万匹,茶3万斤。

这样“陪邻”的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。苏洵正是针对这样的现实撰写《六国论》的。 时代背景远交近攻

各个击破课文译文六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”

曰:“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。故曰‘弊在赂秦’也!”或:有的人,不定代词

互:交互,相继

率:全部,一概

以:因为

盖:承接上文,表示原因,“因为”

完:形容词-动词,保全六国破灭

弊在赂秦(1)赂秦而力亏

破灭之道也(2)不赂者以赂者丧

盖失强援,不能独完总分故曰:

弊在赂秦总秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦国之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。 以:用,凭

小、大:形容词-名词,小的战果,大的战果

得:获得

其实:(古今异义)它的实际数目

亡:丧失,丢失

患:祸患

固:本来课文译文思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草弃。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。厥:相当于“其”

祖父:(古今异义)祖辈和父辈

暴:通“曝”,冒着

举:拿(省略句)

然后:(古今异义)这样以后

兵:军队

厌:满足

弥,愈:更加

课文译文故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救草,薪不尽火不灭。”此言得之。 故不故:因此

判:确定,断定

至于:(古今异义)以至于

得:适宜,得当课文译文对 比 论 证小邑大城得百倍失百倍大欲大患数量上得难献易有限无厌奉繁侵急程度上不尽不灭道理上赂秦力亏,破灭之道第二段运用了什么论证方法?本段可分几层?事实论证引用论证比喻论证道理论证齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?

与嬴而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。迁:改变

与:亲附,亲近

既:已经课文译文燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始速祸焉。始:起初

远略:长远的谋略

义:名词-动词,坚持正义

后:名词-状语,在······之后

斯:这

兵:战争

为:作为

速:招致课文译文赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再,李牧连却之。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

赵尝五战于秦:状语后置句,赵国曾经与秦国打了五次仗。

后秦击赵者再:状语后置句,后来秦国又两次进攻赵国。

却:使动用法,使······退却

洎:等到

以:因为

诛:被诛杀

为:成为课文译文且燕赵处秦革灭殆尽之际可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,

则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。 智力:(古今异义)智谋和力量

向使:假使,假如

不行:(古今异义)不去行刺

数、理:天数,命运

当:“倘”,如果

与:和

相较:相抗衡

易:轻易

课文译文第三段:齐、燕、赵灭亡的原因是什么?

论证什么道理?不赂者齐与嬴不助五国燕以荆卿为计赵洎牧以谗诛不赂者以赂者

丧。

盖失强援,

不能独完分观点(二)呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

为国者,无使为积威之所劫哉!事:名词-动词,侍奉

礼:名词-动词,礼待

西:名词-状语,向西

日、月:名词-状语,一天天地,一月月地

为:治理

为······所:被课文译文夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦:状语后置句,六国和秦国都是诸侯国,尽管它们的势力比秦国弱。

可以:(古今异义)可以凭借

从:跟随

故事:(古今异义)先例

苟以天下之大:定语后置句,判断句,今天如果拿这么大的一个国家,而重蹈六国灭亡的先例,这就又在六国之下了。课文译文第四段在结构上的作用是什么?意在阐述什么

主张?第五段得出了什么结论?第四段---第五段---引古(六国破亡)----讽今(在六国下)结论:勿从六国破亡之故事结构:承上启下。

阐述:为国者无使为积威之所劫哉!弊 在 赂 秦赂 秦 力 亏不赂者以赂者丧数量上程度上道理上齐亡之事实燕亡之教训赵亡之悲剧(总)(第一段)(分)(第二段)(分)(第三段)(过渡)(总)

为国者无

使为积威

之所劫哉

(第四段)

(引古)(递 进)

毋从六国破

亡之故事

(第五段)(讽今)(并 列)写作特色1.借古讽今。

文章依据史实,分析六国灭亡的原因,文末巧妙联系北宋现实,点出全文主旨:虽为论史,实为鉴今。

2.观点鲜明,论证严密。

本文开篇即提出中心论点,然后围绕这一点层层深入,反复论证。

3.语言生动形象,感情强烈。

本文除了具有一般论说文用词准确,言简意赅的特点外,还有其独到之处。一是生动形象。在论述中穿插描写,增强了文章的表达效果,字里行间饱含着作者的感情。二是运用了偶句散句结合的方式。论 证 方 法“古人云:… …”引证法加强论证说服力六国灭亡史实例证法证明观点正确性秦与六国、六国之间的对比对比法证明破灭必然性因果论证(第一段)

比喻论证(第三段)

假设论证(第四段)苏洵写这篇文章的用意是什么?苏洵写这篇文章借古讽今,

意在讽谏北宋统治者要以六国为借鉴,

不要被契丹、西夏的积威所劫,一味地贿赂,以求苟安,

而要奋起抵御,积极谋求不赂而胜之道。历史是一面镜子。在人类历史发展过程中,发生过无数令人感奋、发人省悟的事件,也留下许多经验教训。

人们在记录历史、追踪历史的同时,总会涌现出许多联想,引发出许多感慨,这中间又有多少英雄的喟叹、智者的思索和文人骚客的浪漫的诗心。

那是历史的回声,它从遥远的过去传来,又将裹挟着我们的声音向着未来绵延而去······

同课章节目录