高二历史 人教版 必修三第3、4单元测试题

文档属性

| 名称 | 高二历史 人教版 必修三第3、4单元测试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 295.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-10-18 20:47:03 | ||

图片预览

文档简介

高二历史必修三第3、4单元测试题

1.《四库全书总目》中说:“欧罗巴人天文推算之密,工匠制作之巧,实愈前古。其议论夸诈迂怪,亦为异端之尤。国朝节取其技能,而禁传其学术,具存深意矣。”材料反映

A.主张选择性地学习西方文化 B.正确认识了东西方文化的优劣

C.主张渐进式地变革中国文化 D.“华尊夷卑”的观念彻底改变

2.“清明前后,种瓜点豆。”清明是我国的二十四节气之一。二十四节气通过表示地球在轨道上运行的二十四个不同的位置,刻划出一年中气候变化的规律。两千多年来,它在安排和指导农业生产过程中,发挥了重大的作用。对此理解正确的是①促进了古代天文学的发展②体现了我国科学实用性特点③有一定的宗教迷信的色彩④促进了古代农业的精耕细作

A.①④ B.②③ C.①③ D.②④

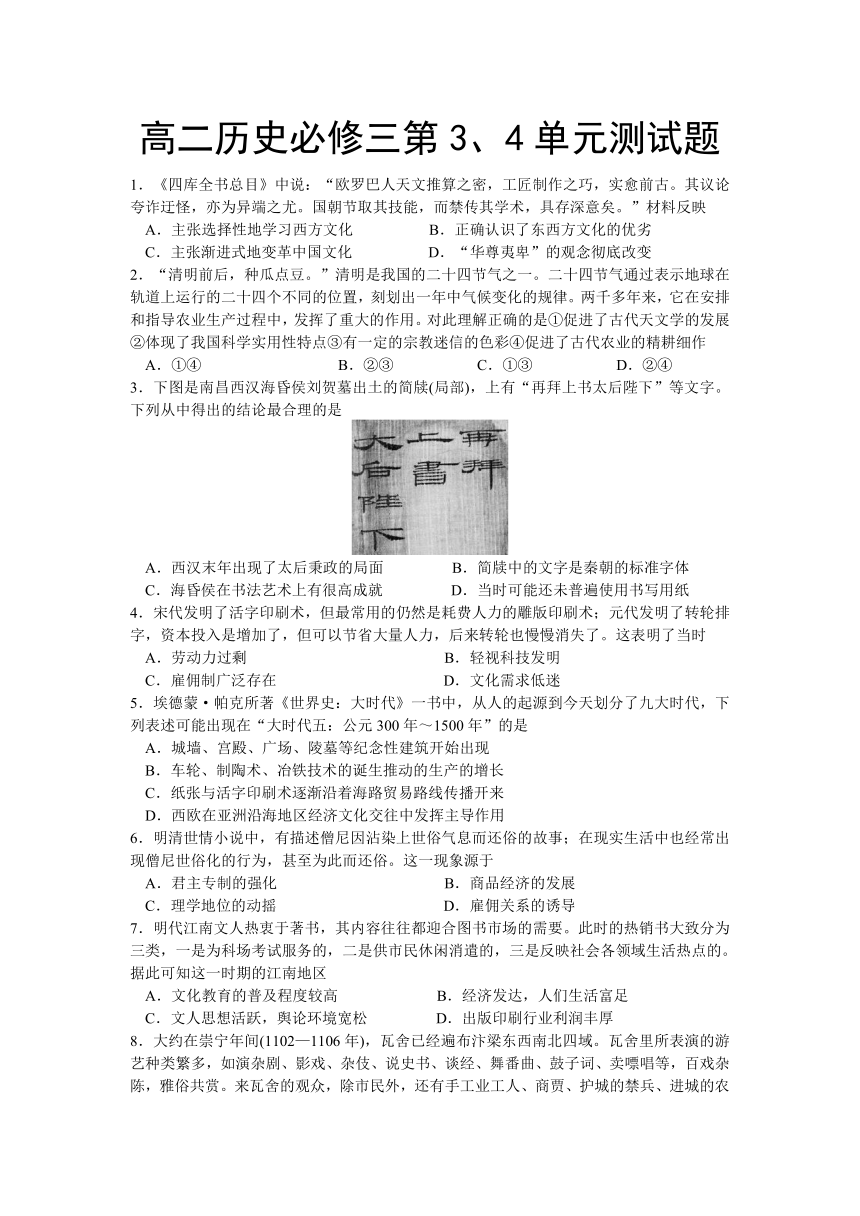

3.下图是南昌西汉海昏侯刘贺墓出土的简牍(局部),上有“再拜上书太后陛下”等文字。下列从中得出的结论最合理的是

A.西汉末年出现了太后秉政的局面 B.简牍中的文字是秦朝的标准字体

C.海昏侯在书法艺术上有很高成就 D.当时可能还未普遍使用书写用纸

4.宋代发明了活字印刷术,但最常用的仍然是耗费人力的雕版印刷术;元代发明了转轮排字,资本投入是增加了,但可以节省大量人力,后来转轮也慢慢消失了。这表明了当时

A.劳动力过剩 B.轻视科技发明

C.雇佣制广泛存在 D.文化需求低迷

5.埃德蒙·帕克所著《世界史:大时代》一书中,从人的起源到今天划分了九大时代,下列表述可能出现在“大时代五:公元300年~1500年”的是

A.城墙、宫殿、广场、陵墓等纪念性建筑开始出现

B.车轮、制陶术、冶铁技术的诞生推动的生产的增长

C.纸张与活字印刷术逐渐沿着海路贸易路线传播开来

D.西欧在亚洲沿海地区经济文化交往中发挥主导作用

6.明清世情小说中,有描述僧尼因沾染上世俗气息而还俗的故事;在现实生活中也经常出现僧尼世俗化的行为,甚至为此而还俗。这一现象源于

A.君主专制的强化 B.商品经济的发展

C.理学地位的动摇 D.雇佣关系的诱导

7.明代江南文人热衷于著书,其内容往往都迎合图书市场的需要。此时的热销书大致分为三类,一是为科场考试服务的,二是供市民休闲消遣的,三是反映社会各领域生活热点的。据此可知这一时期的江南地区

A.文化教育的普及程度较高 B.经济发达,人们生活富足

C.文人思想活跃,舆论环境宽松 D.出版印刷行业利润丰厚

8.大约在崇宁年间(1102—1106年),瓦舍已经遍布汴梁东西南北四域。瓦舍里所表演的游艺种类繁多,如演杂剧、影戏、杂伎、说史书、谈经、舞番曲、鼓子词、卖嘌唱等,百戏杂陈,雅俗共赏。来瓦舍的观众,除市民外,还有手工业工人、商贾、护城的禁兵、进城的农夫。导致这一历史现象出现的原因不包括

A.政府放松对商业的管理 B.商品经济发展,城市繁荣

C.词、话本等文学体裁兴起 D.古代戏曲艺术走向成熟

9.明中叶以前,商人在文学作品中多被描述为见利忘义、骄奢淫逸之徒;此后,秉性端庄、诚信有义的商人形象在明清小说中却屡见不鲜。商人形象的变化反映出

A.重农抑商政策名存实亡 B.商业道德伦理水准超越前代

C.士人主流价值取向改变 D.社会经济变动冲击传统观念

10.在甲骨文里,“帝”字形所象的是架起木燃烧的样子,表祭祀最高天神的褅祭,属专用动词,后演变为单指被祭祀的最高天神——天帝,成为名词,再从指最高天神发展成人间的最高统治者。“帝”的字意演变说明

A.人神共治是中国特有文化 B.汉字是文明的载体

C.君权神授催生了天人关系 D.皇权源于宗教祭祀

11.唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是连西州(今吐鲁番)幼童习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为

A.皇帝好恶决定社会对艺术的批判 B.王羲之的艺术成就不可超越

C.艺术水平与时代选择的共同作用 D.朝代更替影响艺术评判标准

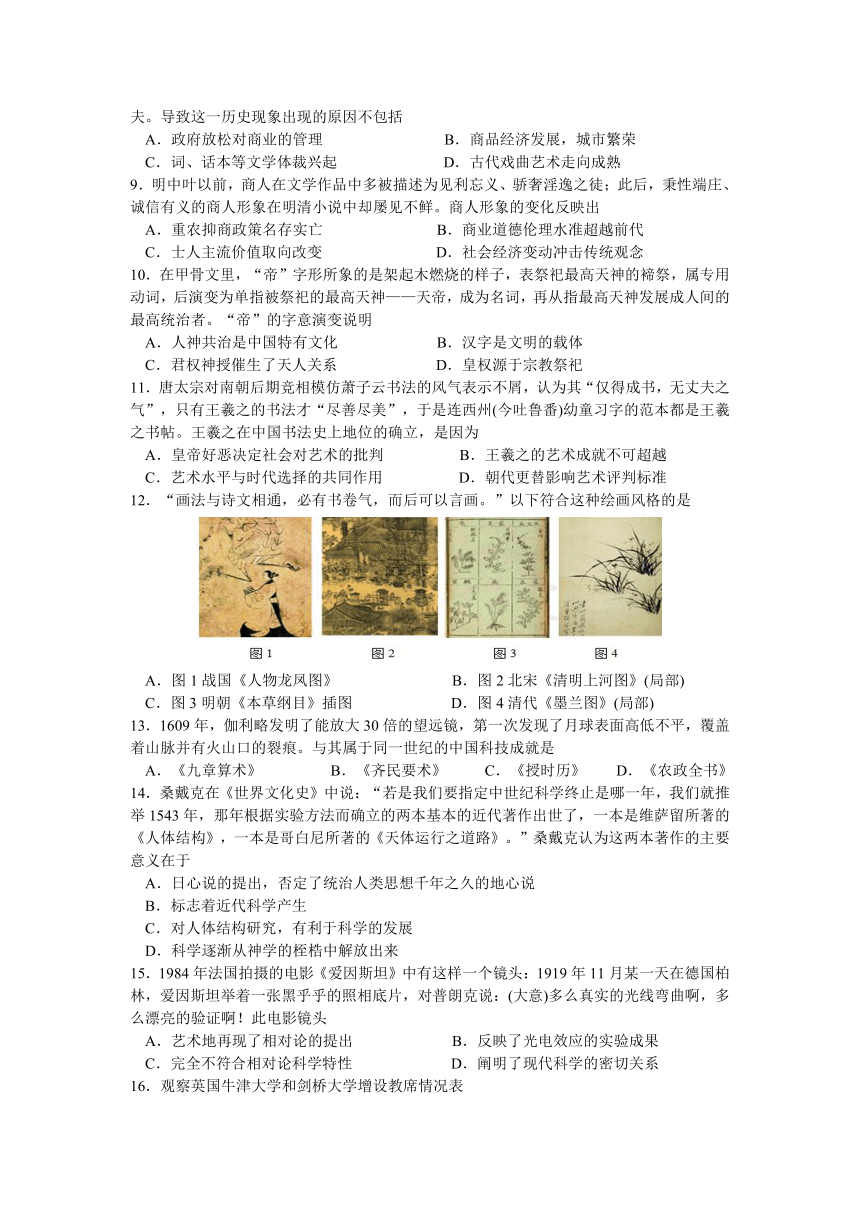

12.“画法与诗文相通,必有书卷气,而后可以言画。”以下符合这种绘画风格的是

A.图1战国《人物龙凤图》 B.图2北宋《清明上河图》(局部)

C.图3明朝《本草纲目》插图 D.图4清代《墨兰图》(局部)

13.1609年,伽利略发明了能放大30倍的望远镜,第一次发现了月球表面高低不平,覆盖着山脉并有火山口的裂痕。与其属于同一世纪的中国科技成就是

A.《九章算术》 B.《齐民要术》 C.《授时历》 D.《农政全书》

14.桑戴克在《世界文化史》中说:“若是我们要指定中世纪科学终止是哪一年,我们就推举1543年,那年根据实验方法而确立的两本基本的近代著作出世了,一本是维萨留所著的《人体结构》,一本是哥白尼所著的《天体运行之道路》。”桑戴克认为这两本著作的主要意义在于

A.日心说的提出,否定了统治人类思想千年之久的地心说

B.标志着近代科学产生

C.对人体结构研究,有利于科学的发展

D.科学逐渐从神学的桎梏中解放出来

15.1984年法国拍摄的电影《爱因斯坦》中有这样一个镜头:1919年11月某一天在德国柏林,爱因斯坦举着一张黑乎乎的照相底片,对普朗克说:(大意)多么真实的光线弯曲啊,多么漂亮的验证啊!此电影镜头

A.艺术地再现了相对论的提出 B.反映了光电效应的实验成果

C.完全不符合相对论科学特性 D.阐明了现代科学的密切关系

16.观察英国牛津大学和剑桥大学增设教席情况表

时间

大学

增设的教授席位

1546

牛津大学和剑桥大学

神学、希伯来语、希腊语、民法、医学

1619

牛津大学

萨维里几何学教席

1621

牛津大学

色德来自然哲学教席、萨维里天文学教席

1663

剑桥大学

卢卡西数学教席

1669

牛津大学

植物学教授席位

1702

剑桥大学

化学教授席位

1704

剑桥大学

天学教授席位

由表中教席的增设可以得出

A.神学的统治地位被动摇

B.人文学科渐趋受到重视

C.大学课程受到英国资产阶级革命的影响较大

D.高等教育受到自然科学发展的影响

17.达尔文的进化论在其诞生之初,是作为一种假说被提出来的。除达尔文本人从对一些植物,动物形态的观察得出的推论外,并没有什么化石证据。《物种起源》发表之际,达尔文说:“只有人类的进化,怎么都不可能用我的进化论来说明。”这说明了

A.自然界进化规律“物竞天择,适者生存”适用于人类社会

B.进化论是一种伪科学,缺乏实物证明

C.达尔文看到了进化论的先天缺陷,具有实事求是的科学精神

D.进化论思想在近代传入中国,成为推动社会革命和文化革新的理论依据

18.1862年,马克思重读了达尔文的《物种起源》。他说,“我重新阅读了达尔文的著作,使我感到好笑的是……达尔文在动植物界中重新认识了他自己的英国社会及其分工、竞争、开辟新市场、‘发明’以及马尔萨斯的‘生存斗争’。”据此可以看出马克思认为

A.生物进化论是自然进化的结果

B.生存斗争是人类社会发展的基本规律

C.达尔文学说是科学社会主义的重要来源

D.达尔文混淆了自然世界与人类社会的区别

19.霍布斯鲍姆认为:进化论之所以在19世纪中后期盛行,不在于人是由动物进化而来的证据来势太猛,以致无法阻挡,真正的原因,一是主张自由主义的资产阶级迅速崛起,二是这个时期没有发生革命。该分析说明进化论

A.没有公开挑战传统势力和思想 B.为资产阶级崛起提供理论依据

C.符合当时追求有序变革的社会心理 D.缺乏科学理论指导和实验验证

20.“这是一个多彩多姿而变化万千的时代,和中国的战国时代最可相比拟。在这个时期的形形色色中,有不少仍是中世纪的,有不少显然已是近代的,但也有不少为这时期所特有。这个时期上承中世,下启近代,同时也自成一个时代,充满了强烈的政治、社会和思想的活动。”这个时代

A.西方早期人文精神开始萌发 B.为资产阶级革命提供思想武器

C.西方近代自然科学开始起步 D.资本主义制度在全球广泛确立

21.从哥白尼到牛顿,再到爱因斯坦,欧美科学家信仰基督教的案例为数不少。这表明

A.基督教教义蕴含着理性精神 B.西方启蒙运动的不彻底性

C.基督教会推行宗教宽容政策 D.科学伦理离不开上帝指引

22.19世纪下半叶,西方史学家倾向于把世界各民族分为不同类型并孤立考察各自的发生,发展的过程。20世纪以后,西方史学家的注意力向不同民族和地区的“相对性”和“关联性”转移,体现全球互动的世界史便应运而生。与这一变化最相关的科学理论是

A.进化论与相对论 B.进化论与科学社会主义

C.经典力学与电磁学 D.电磁学与信息技术

23.瓦特研究蒸汽机用了20多年时间,在这个过程中他总共获得4项技术专利,1773年英国下议院批准将瓦特的前两项专利有效期延长至1800年。马克思也说:“瓦特的伟大天才表现在1784年4月他所取得的专利说明书中。”由此说明推动当时技术革新的直接动力源于英国

A.确立资产阶级代议制 B.拥有庞大的海外市场

C.较早形成的专利制度 D.率先开展了工业革命

24.美国历史学家斯塔夫里阿诺斯说:“实际上,可以说,19世纪欧洲对世界的支配与其说是以其他任何一种手段或力量为基础,不如说是以蒸汽机为基础。”他提出上述观点的主要依据是

A.蒸汽机的推广使人类进入了“蒸汽时代” B.欧洲通过控制蒸汽机的使用来支配世界

C.蒸汽机的使用推动了生产力的发展,增强了欧洲支配世界的力量

D.蒸汽机是欧洲支配世界的唯一手段

25.迄今为止,人类历史上发生过的动力革命包括①牛耕的出现②蒸汽机的改良③电动机的出现④互联网的发展和完善

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①②④

26.材料一 宋应星(1587——约1666)青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山。45岁以后,面对明末流民遍地的现实,宋应星不再追求科举功名,转而探求“致富”之术。他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》一书,书名取“天工人其代之”“开物成务”之义。正如宋应星在该书的序言中所说,“是书与科举功名毫无关系”,当时士大夫对这部书不屑一顾。后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行。这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献。

——摘编自潘吉星《宋应星评传》等

材料二 牛顿(1643-1727)自幼喜欢钻研科学。1687年,他的《自然哲学的数学原理》出版,阐述了其后被视作真理的物体运动三大定律。该书受到学术界的赞颂,很快销售一空。同年,牛顿被选为国会议员,后被封为爵士,成为英国皇家学会会长和法国皇家学会会员。当时他被公认为活着的最伟大的科学家,英国有学识的人都把牛顿“奉为他们的首领,承认他是他们的主帅和大师”。伏尔泰全面接受了牛顿的自然哲学,并与人合作发表了一本关于牛顿力学体系的通俗著作。18世纪中期,牛顿的理论体系在欧洲各国得到广泛认可,对整个欧洲和世界的科学与哲学发展产生了深远的影响。

——摘编自詹姆斯·格雷克《牛顿传》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出宋应星、牛顿二人科技成果的特点及它们出现的背景。(15分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出二人科技成果命运不同的原因。(10分)

高二历史【必修三第3、4单元】【答案】

1—5 ADDAC 6—10 BADDB

11-15 CDDDC 16—20 DCDCC

21-25 AACCB

2014年湖南 新课标1卷40题答案

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出宋应星、牛顿二人科技成果的特点及它们出现的背景。(15分)

(1)特点: 宋:①传统科技的集大成; ②多总结,少创造。

牛:①长期试验基础上的理性探讨; ②突破性的科学成果。

背景:宋:①中国传统农业、手工业技术发达; ②科举失利后的发愤之作。

牛:①科学冲击了中世纪神学的束缚; ②近代科学研究方法形成;

③长期从事科学研究。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出二人科技成果命运不同的原因。(10分)

(2) 宋:①士大夫热衷于科举功名、轻视农业手工业活动; ②生产方式没有质的变化;

③文化专制。

牛:①重视科学的社会氛围; ②资本主义生产方式产生;

③提供了认识世界的新方法。

1.《四库全书总目》中说:“欧罗巴人天文推算之密,工匠制作之巧,实愈前古。其议论夸诈迂怪,亦为异端之尤。国朝节取其技能,而禁传其学术,具存深意矣。”材料反映

A.主张选择性地学习西方文化 B.正确认识了东西方文化的优劣

C.主张渐进式地变革中国文化 D.“华尊夷卑”的观念彻底改变

2.“清明前后,种瓜点豆。”清明是我国的二十四节气之一。二十四节气通过表示地球在轨道上运行的二十四个不同的位置,刻划出一年中气候变化的规律。两千多年来,它在安排和指导农业生产过程中,发挥了重大的作用。对此理解正确的是①促进了古代天文学的发展②体现了我国科学实用性特点③有一定的宗教迷信的色彩④促进了古代农业的精耕细作

A.①④ B.②③ C.①③ D.②④

3.下图是南昌西汉海昏侯刘贺墓出土的简牍(局部),上有“再拜上书太后陛下”等文字。下列从中得出的结论最合理的是

A.西汉末年出现了太后秉政的局面 B.简牍中的文字是秦朝的标准字体

C.海昏侯在书法艺术上有很高成就 D.当时可能还未普遍使用书写用纸

4.宋代发明了活字印刷术,但最常用的仍然是耗费人力的雕版印刷术;元代发明了转轮排字,资本投入是增加了,但可以节省大量人力,后来转轮也慢慢消失了。这表明了当时

A.劳动力过剩 B.轻视科技发明

C.雇佣制广泛存在 D.文化需求低迷

5.埃德蒙·帕克所著《世界史:大时代》一书中,从人的起源到今天划分了九大时代,下列表述可能出现在“大时代五:公元300年~1500年”的是

A.城墙、宫殿、广场、陵墓等纪念性建筑开始出现

B.车轮、制陶术、冶铁技术的诞生推动的生产的增长

C.纸张与活字印刷术逐渐沿着海路贸易路线传播开来

D.西欧在亚洲沿海地区经济文化交往中发挥主导作用

6.明清世情小说中,有描述僧尼因沾染上世俗气息而还俗的故事;在现实生活中也经常出现僧尼世俗化的行为,甚至为此而还俗。这一现象源于

A.君主专制的强化 B.商品经济的发展

C.理学地位的动摇 D.雇佣关系的诱导

7.明代江南文人热衷于著书,其内容往往都迎合图书市场的需要。此时的热销书大致分为三类,一是为科场考试服务的,二是供市民休闲消遣的,三是反映社会各领域生活热点的。据此可知这一时期的江南地区

A.文化教育的普及程度较高 B.经济发达,人们生活富足

C.文人思想活跃,舆论环境宽松 D.出版印刷行业利润丰厚

8.大约在崇宁年间(1102—1106年),瓦舍已经遍布汴梁东西南北四域。瓦舍里所表演的游艺种类繁多,如演杂剧、影戏、杂伎、说史书、谈经、舞番曲、鼓子词、卖嘌唱等,百戏杂陈,雅俗共赏。来瓦舍的观众,除市民外,还有手工业工人、商贾、护城的禁兵、进城的农夫。导致这一历史现象出现的原因不包括

A.政府放松对商业的管理 B.商品经济发展,城市繁荣

C.词、话本等文学体裁兴起 D.古代戏曲艺术走向成熟

9.明中叶以前,商人在文学作品中多被描述为见利忘义、骄奢淫逸之徒;此后,秉性端庄、诚信有义的商人形象在明清小说中却屡见不鲜。商人形象的变化反映出

A.重农抑商政策名存实亡 B.商业道德伦理水准超越前代

C.士人主流价值取向改变 D.社会经济变动冲击传统观念

10.在甲骨文里,“帝”字形所象的是架起木燃烧的样子,表祭祀最高天神的褅祭,属专用动词,后演变为单指被祭祀的最高天神——天帝,成为名词,再从指最高天神发展成人间的最高统治者。“帝”的字意演变说明

A.人神共治是中国特有文化 B.汉字是文明的载体

C.君权神授催生了天人关系 D.皇权源于宗教祭祀

11.唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是连西州(今吐鲁番)幼童习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为

A.皇帝好恶决定社会对艺术的批判 B.王羲之的艺术成就不可超越

C.艺术水平与时代选择的共同作用 D.朝代更替影响艺术评判标准

12.“画法与诗文相通,必有书卷气,而后可以言画。”以下符合这种绘画风格的是

A.图1战国《人物龙凤图》 B.图2北宋《清明上河图》(局部)

C.图3明朝《本草纲目》插图 D.图4清代《墨兰图》(局部)

13.1609年,伽利略发明了能放大30倍的望远镜,第一次发现了月球表面高低不平,覆盖着山脉并有火山口的裂痕。与其属于同一世纪的中国科技成就是

A.《九章算术》 B.《齐民要术》 C.《授时历》 D.《农政全书》

14.桑戴克在《世界文化史》中说:“若是我们要指定中世纪科学终止是哪一年,我们就推举1543年,那年根据实验方法而确立的两本基本的近代著作出世了,一本是维萨留所著的《人体结构》,一本是哥白尼所著的《天体运行之道路》。”桑戴克认为这两本著作的主要意义在于

A.日心说的提出,否定了统治人类思想千年之久的地心说

B.标志着近代科学产生

C.对人体结构研究,有利于科学的发展

D.科学逐渐从神学的桎梏中解放出来

15.1984年法国拍摄的电影《爱因斯坦》中有这样一个镜头:1919年11月某一天在德国柏林,爱因斯坦举着一张黑乎乎的照相底片,对普朗克说:(大意)多么真实的光线弯曲啊,多么漂亮的验证啊!此电影镜头

A.艺术地再现了相对论的提出 B.反映了光电效应的实验成果

C.完全不符合相对论科学特性 D.阐明了现代科学的密切关系

16.观察英国牛津大学和剑桥大学增设教席情况表

时间

大学

增设的教授席位

1546

牛津大学和剑桥大学

神学、希伯来语、希腊语、民法、医学

1619

牛津大学

萨维里几何学教席

1621

牛津大学

色德来自然哲学教席、萨维里天文学教席

1663

剑桥大学

卢卡西数学教席

1669

牛津大学

植物学教授席位

1702

剑桥大学

化学教授席位

1704

剑桥大学

天学教授席位

由表中教席的增设可以得出

A.神学的统治地位被动摇

B.人文学科渐趋受到重视

C.大学课程受到英国资产阶级革命的影响较大

D.高等教育受到自然科学发展的影响

17.达尔文的进化论在其诞生之初,是作为一种假说被提出来的。除达尔文本人从对一些植物,动物形态的观察得出的推论外,并没有什么化石证据。《物种起源》发表之际,达尔文说:“只有人类的进化,怎么都不可能用我的进化论来说明。”这说明了

A.自然界进化规律“物竞天择,适者生存”适用于人类社会

B.进化论是一种伪科学,缺乏实物证明

C.达尔文看到了进化论的先天缺陷,具有实事求是的科学精神

D.进化论思想在近代传入中国,成为推动社会革命和文化革新的理论依据

18.1862年,马克思重读了达尔文的《物种起源》。他说,“我重新阅读了达尔文的著作,使我感到好笑的是……达尔文在动植物界中重新认识了他自己的英国社会及其分工、竞争、开辟新市场、‘发明’以及马尔萨斯的‘生存斗争’。”据此可以看出马克思认为

A.生物进化论是自然进化的结果

B.生存斗争是人类社会发展的基本规律

C.达尔文学说是科学社会主义的重要来源

D.达尔文混淆了自然世界与人类社会的区别

19.霍布斯鲍姆认为:进化论之所以在19世纪中后期盛行,不在于人是由动物进化而来的证据来势太猛,以致无法阻挡,真正的原因,一是主张自由主义的资产阶级迅速崛起,二是这个时期没有发生革命。该分析说明进化论

A.没有公开挑战传统势力和思想 B.为资产阶级崛起提供理论依据

C.符合当时追求有序变革的社会心理 D.缺乏科学理论指导和实验验证

20.“这是一个多彩多姿而变化万千的时代,和中国的战国时代最可相比拟。在这个时期的形形色色中,有不少仍是中世纪的,有不少显然已是近代的,但也有不少为这时期所特有。这个时期上承中世,下启近代,同时也自成一个时代,充满了强烈的政治、社会和思想的活动。”这个时代

A.西方早期人文精神开始萌发 B.为资产阶级革命提供思想武器

C.西方近代自然科学开始起步 D.资本主义制度在全球广泛确立

21.从哥白尼到牛顿,再到爱因斯坦,欧美科学家信仰基督教的案例为数不少。这表明

A.基督教教义蕴含着理性精神 B.西方启蒙运动的不彻底性

C.基督教会推行宗教宽容政策 D.科学伦理离不开上帝指引

22.19世纪下半叶,西方史学家倾向于把世界各民族分为不同类型并孤立考察各自的发生,发展的过程。20世纪以后,西方史学家的注意力向不同民族和地区的“相对性”和“关联性”转移,体现全球互动的世界史便应运而生。与这一变化最相关的科学理论是

A.进化论与相对论 B.进化论与科学社会主义

C.经典力学与电磁学 D.电磁学与信息技术

23.瓦特研究蒸汽机用了20多年时间,在这个过程中他总共获得4项技术专利,1773年英国下议院批准将瓦特的前两项专利有效期延长至1800年。马克思也说:“瓦特的伟大天才表现在1784年4月他所取得的专利说明书中。”由此说明推动当时技术革新的直接动力源于英国

A.确立资产阶级代议制 B.拥有庞大的海外市场

C.较早形成的专利制度 D.率先开展了工业革命

24.美国历史学家斯塔夫里阿诺斯说:“实际上,可以说,19世纪欧洲对世界的支配与其说是以其他任何一种手段或力量为基础,不如说是以蒸汽机为基础。”他提出上述观点的主要依据是

A.蒸汽机的推广使人类进入了“蒸汽时代” B.欧洲通过控制蒸汽机的使用来支配世界

C.蒸汽机的使用推动了生产力的发展,增强了欧洲支配世界的力量

D.蒸汽机是欧洲支配世界的唯一手段

25.迄今为止,人类历史上发生过的动力革命包括①牛耕的出现②蒸汽机的改良③电动机的出现④互联网的发展和完善

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①②④

26.材料一 宋应星(1587——约1666)青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山。45岁以后,面对明末流民遍地的现实,宋应星不再追求科举功名,转而探求“致富”之术。他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》一书,书名取“天工人其代之”“开物成务”之义。正如宋应星在该书的序言中所说,“是书与科举功名毫无关系”,当时士大夫对这部书不屑一顾。后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行。这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献。

——摘编自潘吉星《宋应星评传》等

材料二 牛顿(1643-1727)自幼喜欢钻研科学。1687年,他的《自然哲学的数学原理》出版,阐述了其后被视作真理的物体运动三大定律。该书受到学术界的赞颂,很快销售一空。同年,牛顿被选为国会议员,后被封为爵士,成为英国皇家学会会长和法国皇家学会会员。当时他被公认为活着的最伟大的科学家,英国有学识的人都把牛顿“奉为他们的首领,承认他是他们的主帅和大师”。伏尔泰全面接受了牛顿的自然哲学,并与人合作发表了一本关于牛顿力学体系的通俗著作。18世纪中期,牛顿的理论体系在欧洲各国得到广泛认可,对整个欧洲和世界的科学与哲学发展产生了深远的影响。

——摘编自詹姆斯·格雷克《牛顿传》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出宋应星、牛顿二人科技成果的特点及它们出现的背景。(15分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出二人科技成果命运不同的原因。(10分)

高二历史【必修三第3、4单元】【答案】

1—5 ADDAC 6—10 BADDB

11-15 CDDDC 16—20 DCDCC

21-25 AACCB

2014年湖南 新课标1卷40题答案

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出宋应星、牛顿二人科技成果的特点及它们出现的背景。(15分)

(1)特点: 宋:①传统科技的集大成; ②多总结,少创造。

牛:①长期试验基础上的理性探讨; ②突破性的科学成果。

背景:宋:①中国传统农业、手工业技术发达; ②科举失利后的发愤之作。

牛:①科学冲击了中世纪神学的束缚; ②近代科学研究方法形成;

③长期从事科学研究。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出二人科技成果命运不同的原因。(10分)

(2) 宋:①士大夫热衷于科举功名、轻视农业手工业活动; ②生产方式没有质的变化;

③文化专制。

牛:①重视科学的社会氛围; ②资本主义生产方式产生;

③提供了认识世界的新方法。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术