江苏省泰州市第二中学附属初中2016-2017学年七年级10月月考语文试题

文档属性

| 名称 | 江苏省泰州市第二中学附属初中2016-2017学年七年级10月月考语文试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 295.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-18 19:48:57 | ||

图片预览

文档简介

七

年

级

语

文

命题:

校对:

成绩__________

一、积累与运用(共30分)

1.根据拼音在田字格内写出相应的汉字。(4分)

七年级上学期的语文学习已有一月了,我们在老师的引领下,在知识海洋里尽情áo游,在文学花园中piān

然起舞。老师的谆谆教导更让我铭刻在心:光念几篇课文是远远不够的,课外要有多读书,读好书,养成páo根究底的好习惯,是一件大有bì益的事情。

2.下列标点符号使用有错误的一项是(2分)

(

)

A.从前在家乡,七、八月的夜晚,在庭院里纳凉的时候,我最爱看天上密密麻麻的繁星。

B.《安恩和奶牛》选自《20世纪外国文学作品选》。(上海译文出版社2004年版)

C.“这孩子,说话真是暴躁。”老太太低声嘟哝着,从腰里摸出一个肮脏的手绢。

D.有人说,一个从不阅读文学作品的人,纵使他有“硕士”“博士”学位,也只能是一个“高智商的野蛮人”。

3.下列各句中,没有语病的一句是(2分)

(

)

A.北京市在2016年将研究制定低排放区、燃油排污费和阶梯油价。

B.为了避免两个节目不发生时间冲撞,奥斯卡主办方决定延期举行颁奖典礼。

C.只要心中有坚定的信念,就能战胜和面对任何困难。

D.由于莫言获得诺贝尔文学奖,中国文学渐渐受到全世界人民的关注。

4.下列句中加点成语使用错误的一项是(2分)

(

)

A.近日,美国大学又发生一起危言耸听的“校园枪击案”。

B.他是一个小心眼儿的人,遇事总是锱铢必较,一点也不肯吃亏。

C.想到每次开会时老张那种旁若无人的态度,真叫人难以接受。

D.老师经常说,读书若水,川流不息,潜移默化,润物无声。

5.根据提示补写名句或填写课文原句。(10分,每空1分)

①

,行者常至。

②

,寸有所长。

③差之毫厘,

。

④江山代有才人出,

。

⑤这是你至爱的女儿含着泪叠的,

。

⑥一叶蔽目,不见泰山;

,

。

⑦有的被天风吹卷到舟中的窗里,

,

。

⑧《刻舟求剑》中有不少细节能够看出“楚人”的愚蠢。比如,他的宝剑掉入水中之后,他没有跳下水寻找剑,反而不慌不忙地

。

6.语文综合实践和活动(10分)

(1)在“我爱文学”的语文实践活动中,老师要求同学们分组合作编辑一份“小小文学手抄报”,请写出你创作的手抄报的名称

。(1分)

(2)在这份手抄报中,还需要设计一个与文学有关的栏目,请你写出栏目名称,并简要介绍栏目内容。(3分)

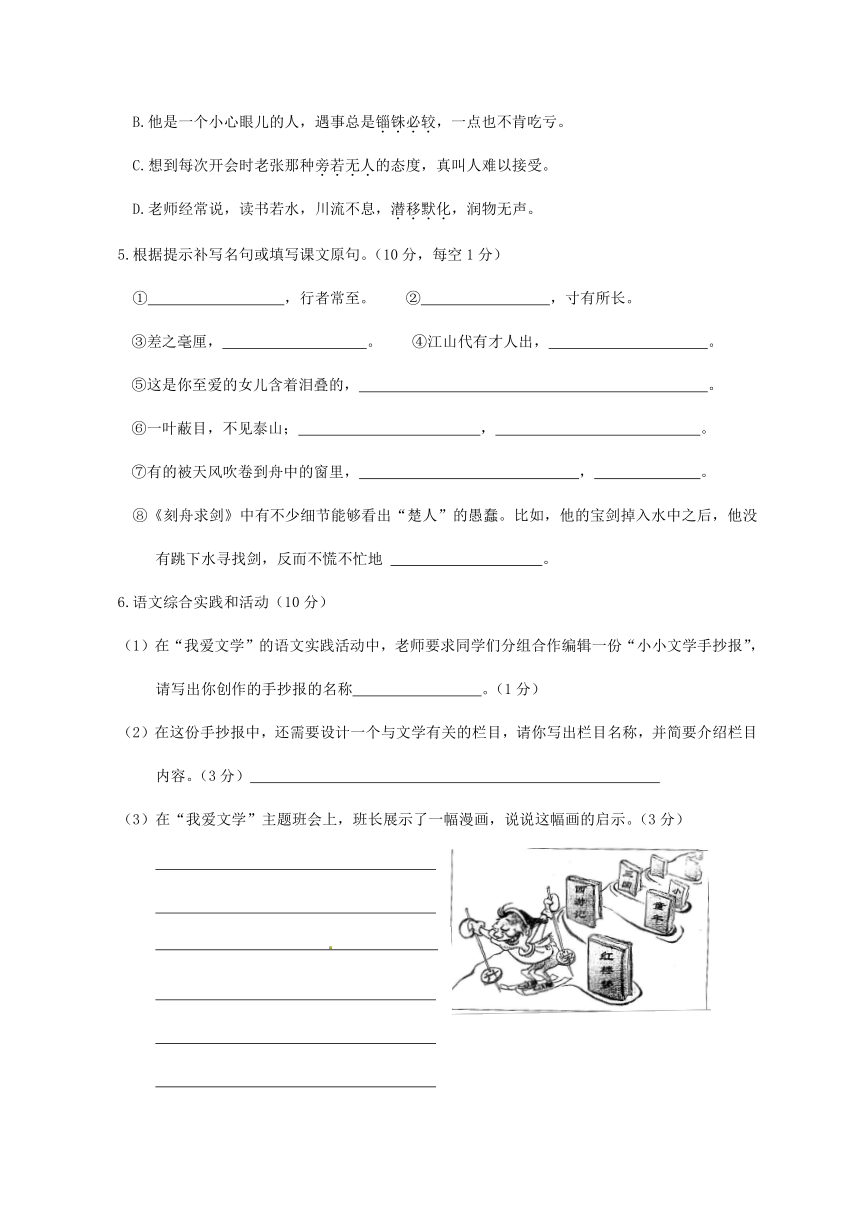

(3)在“我爱文学”主题班会上,班长展示了一幅漫画,说说这幅画的启示。(3分)

(4)在“我爱文学”主题班会结束前,班长说,同样是喜爱文学,阅读文学作品,却有程度的差异,层次的不同。有的同学走马观花,浮光掠影,寻求一时感官的刺激,是一种“看”。另一种同学的“看”则与之迥然不同。他们

。这是欣赏,是一种真正意义上的阅读。希望大家早日进入这一层次。(3分)

二、阅读理解(共60分)

(一)阅读苏轼的《六月二十七日望湖楼醉书》一诗,完成第7题。(7分)

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

【注】苏轼官居杭州,酒后在望湖楼偶遇一场大雨,于是写下此诗。

7.(1)诗人捕捉住湖上哪些急剧变化的自然景物?写出了暴雨的什么特点?(2分)

(2)请从修辞的角度赏析“白雨跳珠乱入船”一句的妙处。(3分)

(3)阅读全诗,说说作者所表达的思想感情。(2分)

(二)阅读《郑人买履》和《执竿入城》,回答8~12题。(23分)

《郑人买履》

郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度!”反归取之。及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰“

,

。”《执竿入城》

鲁有执长竿入城门者,初竖执之不可入,横执之,亦不可入,计无所出.俄有老夫至曰:“吾非圣人,但见事多矣!何不以锯中截而入?"遂依而截之。

8.根据要求,完成下列两小题。(9分)

(1)解释下列句中加点词的意思。(6分)

①先自度其足(

)

②初竖执之(

)

③反归取之

(

)

④吾非圣人(

)

⑤及反,市罢(

)

⑥亦不可入(

)

(2)对下列加点词意义归类正确的一项是(3分)

(

)

①遂依而截之

②至之市

③而置之其坐

④遽契其舟

A.①②相同,③④不同

B.①②不同,③④相同

C.①②相同,③④相同

D.①②不同,③④不同

9.用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。(2分)

初

竖

执

之

不

可

入

10.填上文中横线处的句子并翻译。(5分)

(1)

(1分)

翻译

(2分)

(2)何不以锯中截而入?

翻译

(2分)

11.文中的“郑人”与“鲁人”有的共同点是

。(3分)

12.结合课文内容,说说你怎么评价文中的“老父”?(4分)

(三)阅读《安恩和奶牛》节选,完成13~15题。(10分)

周围一片嘈杂喧闹:马市上马儿嘶鸣,海滩上渔船卸货的在吆喝,马戏班鼓声咚咚,小丑们招摇地高声喊叫。然而她却站在那里晒着太阳,打着她的毛袜。哦,真是旁若无人,安闲得很。……

有个人已经来过一次想买这头牛,遭到了拒绝,现在又折回来,出了一个大价钱,那诱惑力简直令人难以抗拒。安恩老太太还是用非常坚定的口气回答说:“不!”但是她似乎有些窘迫不安。……

天哪,怎么能这么说呢!安恩老太太气愤得说不出话,神色有点慌乱。她收起毛线针,从牛角上解下拴牛的绳索,预备回家去了。在这个时候,她睁大了眼睛,用恳求的眼神看着那个人。

13.文中描写的集市是个怎样的地方?这对塑造“安恩”这一形象有什么作用?(3分)

14.文中写有人出大价钱买牛,“安恩老太太还是用非常坚定的口气回答说:‘不!’但是她似乎有些窘迫不安”。如何理解她的“坚决”和“窘迫不安”?(4分)

15.对文中画横线的句子的理解,下面的说法哪一项最恰当(3分)

(

)

A.安恩老太太老实本分,有些害怕那个人,希望他不要伤害自己。

B.安恩让奶牛来散散心,觉得并没伤害谁。“恳求的眼神”是希望那些人赶紧离开。

C.安恩老太太感到非常生气,她不愿意被别人误解,希望众人听听自己的解释。

D.安恩淳朴善良,不知道该如何向众人解释,“睁大眼睛”是为了看清楚那个人。

(四)阅读孙道荣的《煎蛋术》,完成16~20题。(20分)

①女儿要出嫁了,向母亲学几招过日子的小窍门。

②早起,跟着母亲学煎鸡蛋。母亲煎的鸡蛋,好看,呈半椭圆,像上弦月;色白,微焦黄;好吃,外脆内嫩。每天早晨,盘子里都会有三只煎蛋,一家三口一人一只,多少年了,一直是这样。

③母亲将平底锅烧热,加油,然后拿起两只鸡蛋,轻轻一磕,一只鸡蛋破了,蛋黄在蛋白的裹夹下,顺势滑入锅中。有意思的是,另一只鸡蛋完好无损。女儿问,要是磕不好,两只鸡蛋同时破了,岂不是一起滑入锅中,搅和在一块了?母亲笑了:“傻丫头,用一只鸡蛋去磕另一只鸡蛋,往往是被磕的那只鸡蛋先破了。人也是这样,受伤重的大多是被动的那个人。两口子过日子,要和气,永远不要硬磕硬。”女儿笑笑,这就教育上了呢。

④待鸡蛋冒出热气,母亲将火拧小,说:“火候很关键,火太大,底下很快熟了,焦了,上面却还是生的。炒菜要用大火,炖汤和煎蛋,则必须用小火,急不得。这就像你们小青年,谈恋爱,是大火,火烧火燎,扑都扑不灭;但结了婚,这过日子可就是个细活了,像流水,得慢慢过,一天天过,必须用小火。”

⑤母亲边说,边拿起筷子,轻轻地将圆圆的蛋黄拨破,黄灿灿的蛋黄,向四周散开,像一层镏金,铺在蛋白上。这是母亲煎蛋与众不同的地方,别人煎的蛋,蛋黄是完整的,高傲地躺在中心。但母亲煎的鸡蛋,蛋黄都均匀地铺散在蛋白中了,平展,白中偏黄,尤其是在入口时,嫩的蛋白,香的蛋黄,混合在一起,爽口,脆香,不腻。母亲说:“你小时候不喜欢吃蛋黄,从那时候起,煎蛋时我就将蛋黄搅均匀,煎出来的鸡蛋就分不出蛋白和蛋黄了。”原来是这样,女儿抱了抱母亲。

⑥说着话,一面已经煎好了,母亲用筷子轻轻一夹,一抄,给鸡蛋翻了个身,煎另一面。

⑦一只又嫩又白又黄的鸡蛋,煎好了。母亲将煎蛋盛入盘中,拿起剩下的两只鸡蛋,轻轻一磕,鸡蛋滑入锅中。这只鸡蛋有点散黄了,筷子轻轻一碰,蛋黄就均匀地铺散开了。

⑧又煎好了一只鸡蛋。母亲拿起最后一只鸡蛋,轻轻地在锅沿上一磕,鸡蛋滑入锅中。

⑨很快,三只鸡蛋都煎好了。女儿端起盛着三只煎蛋的盘子,喊爸爸,吃早饭了。

⑩母亲说:“慢一点,你知道哪一只鸡蛋是你的,哪一只是爸爸的吗?

女儿不解地看看母亲,又看看盘中的三只煎蛋:“随便啦,这有什么分别吗?”

母亲点点头。

女儿忽然明白了什么,笑了,用手指着一只煎蛋说:“这只一定是我的,因为我每天吃的煎蛋,都是你煎得最好看,也是最好吃的那一只。”

母亲点点头,又摇摇头:“平时是这样,但今天不是。这只鸡蛋虽然煎得最好看,但它有点散黄了,不太新鲜了,所以这只煎蛋不是给你吃的。”

女儿动情地看着母亲:“那么,这是给爸爸吃的吗?”

母亲又一次摇摇头:“你爸爸最辛苦,饭量也最大,因此,他应该吃最大的。但这只煎蛋,看起来最大,只是在煎的时候,摊开得比较大一些,但很薄,其实,另一只更大些,因此,那一只才是你爸爸的。都是我煎的鸡蛋,所以我最清楚,哪一只煎蛋是我们哪个人的。”

女儿激动地说:“这么说,每天早晨放在我面前的煎鸡蛋,其实你都是有选择的?”

母亲反倒有点难为情了,摆摆手:“只是个习惯罢了。”

女儿的眼睛有点湿。她恍然明白,这个早晨学到的不仅是母亲煎蛋的技术,还有她默默地对这个家庭和每个成员的付出,那才是这么多年来最营养的早餐啊。

16.阅读文章,完成下面的表格。(4分)

蛋

煎

好

的

情

态

给谁

原

因

蛋黄都均匀地铺散在蛋白中了,平展,白中偏黄

女儿

自己

有点散黄了,不太新鲜

另一只更大些

17.在母亲煎蛋过程中,女儿学到了哪些?(3分)

18.按要求完成下列两小题。(7分)

①说说下面句中母亲这个“习惯”的含义。(3分)

母亲反倒有点难为情了,摆摆手:“只是个习惯罢了。”

②请赏析下面句子的表达作用。(4分)

母亲边说,边拿起筷子,轻轻地将圆圆的蛋黄拨破,黄灿灿的蛋黄,向四周散开,像一层镏金,铺在蛋白上。

19.阅读下面的链接文字并回答问题。(6分)

【链接材料】

母亲抬起头,眼睛红红地看着我,过了许久,用一种让我终生难忘的声音说:“孩子,你怎么能这样呢?你怎么能多算人家一毛钱呢?”

“娘,”我哭着说:“我……”

“你今天让娘丢了脸……”母亲说着,两行眼泪就挂在了腮上。

(《卖白菜》)

精彩的小说往往通过真实的细节刻画人物形象。请结合链接材料及文中第⑤段划线句子,说说作者分别是怎样刻画“母亲”这一人物形象的。

三、作文(共60分)

20.进入初中已经一个月了,你一定有很多悄悄话藏在心中。请以“我想悄悄对你说”为题写一篇文章。

要求:(1)除诗歌外,文体不限;

(2)不少于600字;

(3)有感而发,说真话、诉真情;

(4)文中不得出现真实的校名、人名。

我想悄悄对你说

600

700

800

七

年

级

语

文

参

考

答

案

1.遨、翩、刨、裨(4分,每空1分)

2.B(2分)

3.D(2分)

4.A(2分)

5.(10分,每空1分)

①为者常成。

②尺有所短

③谬以千里。

④各领风骚数百年

⑤万水千山求它载着她的爱和悲哀归去。

⑥两豆塞耳,不闻雷霆。

⑦有的被海浪打湿,沾在船头上。

⑧遽契其舟

6.(10分)

(1)“春潮”“文学少年”等(1分)(具有文学色彩即可)

(2)栏目名称:我与名著(1分),栏目内容:介绍我阅读名著时候的所思所感。(2分)(言之有理即可)

(3)为了升学而避开一切课外书是不可取的。如此走捷径,是在成长路上走了弯路。(符合漫画寓意的启示,观点正确即可)(3分)

(4)字斟句酌,鞭辟入里,品味作家作品的灵魂。(格式1分,意思2分)

7.(7分)

(1)云翻、雨泻、风卷、天晴(写出两个即可)(1分),写出暴雨来去迅疾的特点。(意思对即可)(1分)

(2)运用了比喻的修辞手法,把雨水比喻成跳动的珍珠,(1分)生动形象地写出了雨势之大,(1分)烘托出作者观雨时的喜悦之情。(1分)

(3)这首诗表融情于景,(1分)达了诗人热爱自然,热爱生活的思想感情。(1分)

8.(9分)

(1)①量长短

②拿

③同返,返回

④不是

⑤到,等到

⑥也(每空1分,共6分)

(2)D(3分)

9.

初/竖执之/不可入(2分)

10.(5分)

(1)宁信度,无自信也。(1分)翻译:我宁可相信尺码,也不相信自己的脚。(2分)

(2)为什么不用锯子(将长竿)从中截断后进入城门呢?(2分)

11.做事死板,不会思考,不懂变通。(3分)

12.结合原文(2分)+人物特征(2分)

例:文中“老父”根据从前经验,建议从中间将竿子截断,说明他好为人师、自作聪明、照搬经验。

13.集市嘈杂喧闹,(1分)通过侧面描写(或反衬手法),(1分)写出安恩安闲从容,旁若无人的性格特征。(1分)

14.“坚决”表现出老太太不为金钱所动,珍惜着头奶牛的真挚情感;(2分)“窘迫不安”说明老太太很善良,为给别人带来误解感到难为情。(2分)

15.C(3分)

16.(4分)

蛋

煎

好

的

情

态

给谁

原因

不爱吃蛋黄

看起来最大,只是在煎的时候,摊开得比较大一些,但很薄

爸爸

最辛苦,饭量大

17.(3分)

①两口子过日子,要和气,永远不要硬磕硬。(1分)

②过日子可就是个细活了,像流水,得慢慢过,一天天过,必须用小火。(1分)

③就像煎蛋一样,生活中每件事都是有选择的,都要用心为家庭和每个成员付出。(1分)

18.(7分)

①这个习惯就是母亲每天早晨用心煎蛋,并有选择地分配;(1分)其中包含着对这个家庭和每个成员的付出。(2分)

②动作描写,(1分)“轻轻拨破”,写出了母亲动作轻巧而娴熟;(1分)比喻,将蛋黄比作流金,(1分)写出了煎蛋的色彩美,表现了母亲煎蛋技术的高超。(1分)

19.(6分)

【链接材料】

通过神态、语言描写,(1分)生动地写出母亲因我的不诚实而产生的失望与悲伤,(1分)刻画了母亲诚实善良的形象。(1分)

文中第⑤段划线句子:通过语言描写,(1分)交代了母亲煎蛋时将蛋黄搅拌均匀的原因,(1分)体现了母亲对女儿细致而深切的关爱。(1分)

20.略

班级_____________

姓名___________________

学号__________

……………………………………装……………………………………订……………………………………线……………………………………

班级_____________

姓名___________________

学号__________

……………………………………装……………………………………订……………………………………线……………………………………

年

级

语

文

命题:

校对:

成绩__________

一、积累与运用(共30分)

1.根据拼音在田字格内写出相应的汉字。(4分)

七年级上学期的语文学习已有一月了,我们在老师的引领下,在知识海洋里尽情áo游,在文学花园中piān

然起舞。老师的谆谆教导更让我铭刻在心:光念几篇课文是远远不够的,课外要有多读书,读好书,养成páo根究底的好习惯,是一件大有bì益的事情。

2.下列标点符号使用有错误的一项是(2分)

(

)

A.从前在家乡,七、八月的夜晚,在庭院里纳凉的时候,我最爱看天上密密麻麻的繁星。

B.《安恩和奶牛》选自《20世纪外国文学作品选》。(上海译文出版社2004年版)

C.“这孩子,说话真是暴躁。”老太太低声嘟哝着,从腰里摸出一个肮脏的手绢。

D.有人说,一个从不阅读文学作品的人,纵使他有“硕士”“博士”学位,也只能是一个“高智商的野蛮人”。

3.下列各句中,没有语病的一句是(2分)

(

)

A.北京市在2016年将研究制定低排放区、燃油排污费和阶梯油价。

B.为了避免两个节目不发生时间冲撞,奥斯卡主办方决定延期举行颁奖典礼。

C.只要心中有坚定的信念,就能战胜和面对任何困难。

D.由于莫言获得诺贝尔文学奖,中国文学渐渐受到全世界人民的关注。

4.下列句中加点成语使用错误的一项是(2分)

(

)

A.近日,美国大学又发生一起危言耸听的“校园枪击案”。

B.他是一个小心眼儿的人,遇事总是锱铢必较,一点也不肯吃亏。

C.想到每次开会时老张那种旁若无人的态度,真叫人难以接受。

D.老师经常说,读书若水,川流不息,潜移默化,润物无声。

5.根据提示补写名句或填写课文原句。(10分,每空1分)

①

,行者常至。

②

,寸有所长。

③差之毫厘,

。

④江山代有才人出,

。

⑤这是你至爱的女儿含着泪叠的,

。

⑥一叶蔽目,不见泰山;

,

。

⑦有的被天风吹卷到舟中的窗里,

,

。

⑧《刻舟求剑》中有不少细节能够看出“楚人”的愚蠢。比如,他的宝剑掉入水中之后,他没有跳下水寻找剑,反而不慌不忙地

。

6.语文综合实践和活动(10分)

(1)在“我爱文学”的语文实践活动中,老师要求同学们分组合作编辑一份“小小文学手抄报”,请写出你创作的手抄报的名称

。(1分)

(2)在这份手抄报中,还需要设计一个与文学有关的栏目,请你写出栏目名称,并简要介绍栏目内容。(3分)

(3)在“我爱文学”主题班会上,班长展示了一幅漫画,说说这幅画的启示。(3分)

(4)在“我爱文学”主题班会结束前,班长说,同样是喜爱文学,阅读文学作品,却有程度的差异,层次的不同。有的同学走马观花,浮光掠影,寻求一时感官的刺激,是一种“看”。另一种同学的“看”则与之迥然不同。他们

。这是欣赏,是一种真正意义上的阅读。希望大家早日进入这一层次。(3分)

二、阅读理解(共60分)

(一)阅读苏轼的《六月二十七日望湖楼醉书》一诗,完成第7题。(7分)

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

【注】苏轼官居杭州,酒后在望湖楼偶遇一场大雨,于是写下此诗。

7.(1)诗人捕捉住湖上哪些急剧变化的自然景物?写出了暴雨的什么特点?(2分)

(2)请从修辞的角度赏析“白雨跳珠乱入船”一句的妙处。(3分)

(3)阅读全诗,说说作者所表达的思想感情。(2分)

(二)阅读《郑人买履》和《执竿入城》,回答8~12题。(23分)

《郑人买履》

郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度!”反归取之。及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰“

,

。”《执竿入城》

鲁有执长竿入城门者,初竖执之不可入,横执之,亦不可入,计无所出.俄有老夫至曰:“吾非圣人,但见事多矣!何不以锯中截而入?"遂依而截之。

8.根据要求,完成下列两小题。(9分)

(1)解释下列句中加点词的意思。(6分)

①先自度其足(

)

②初竖执之(

)

③反归取之

(

)

④吾非圣人(

)

⑤及反,市罢(

)

⑥亦不可入(

)

(2)对下列加点词意义归类正确的一项是(3分)

(

)

①遂依而截之

②至之市

③而置之其坐

④遽契其舟

A.①②相同,③④不同

B.①②不同,③④相同

C.①②相同,③④相同

D.①②不同,③④不同

9.用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。(2分)

初

竖

执

之

不

可

入

10.填上文中横线处的句子并翻译。(5分)

(1)

(1分)

翻译

(2分)

(2)何不以锯中截而入?

翻译

(2分)

11.文中的“郑人”与“鲁人”有的共同点是

。(3分)

12.结合课文内容,说说你怎么评价文中的“老父”?(4分)

(三)阅读《安恩和奶牛》节选,完成13~15题。(10分)

周围一片嘈杂喧闹:马市上马儿嘶鸣,海滩上渔船卸货的在吆喝,马戏班鼓声咚咚,小丑们招摇地高声喊叫。然而她却站在那里晒着太阳,打着她的毛袜。哦,真是旁若无人,安闲得很。……

有个人已经来过一次想买这头牛,遭到了拒绝,现在又折回来,出了一个大价钱,那诱惑力简直令人难以抗拒。安恩老太太还是用非常坚定的口气回答说:“不!”但是她似乎有些窘迫不安。……

天哪,怎么能这么说呢!安恩老太太气愤得说不出话,神色有点慌乱。她收起毛线针,从牛角上解下拴牛的绳索,预备回家去了。在这个时候,她睁大了眼睛,用恳求的眼神看着那个人。

13.文中描写的集市是个怎样的地方?这对塑造“安恩”这一形象有什么作用?(3分)

14.文中写有人出大价钱买牛,“安恩老太太还是用非常坚定的口气回答说:‘不!’但是她似乎有些窘迫不安”。如何理解她的“坚决”和“窘迫不安”?(4分)

15.对文中画横线的句子的理解,下面的说法哪一项最恰当(3分)

(

)

A.安恩老太太老实本分,有些害怕那个人,希望他不要伤害自己。

B.安恩让奶牛来散散心,觉得并没伤害谁。“恳求的眼神”是希望那些人赶紧离开。

C.安恩老太太感到非常生气,她不愿意被别人误解,希望众人听听自己的解释。

D.安恩淳朴善良,不知道该如何向众人解释,“睁大眼睛”是为了看清楚那个人。

(四)阅读孙道荣的《煎蛋术》,完成16~20题。(20分)

①女儿要出嫁了,向母亲学几招过日子的小窍门。

②早起,跟着母亲学煎鸡蛋。母亲煎的鸡蛋,好看,呈半椭圆,像上弦月;色白,微焦黄;好吃,外脆内嫩。每天早晨,盘子里都会有三只煎蛋,一家三口一人一只,多少年了,一直是这样。

③母亲将平底锅烧热,加油,然后拿起两只鸡蛋,轻轻一磕,一只鸡蛋破了,蛋黄在蛋白的裹夹下,顺势滑入锅中。有意思的是,另一只鸡蛋完好无损。女儿问,要是磕不好,两只鸡蛋同时破了,岂不是一起滑入锅中,搅和在一块了?母亲笑了:“傻丫头,用一只鸡蛋去磕另一只鸡蛋,往往是被磕的那只鸡蛋先破了。人也是这样,受伤重的大多是被动的那个人。两口子过日子,要和气,永远不要硬磕硬。”女儿笑笑,这就教育上了呢。

④待鸡蛋冒出热气,母亲将火拧小,说:“火候很关键,火太大,底下很快熟了,焦了,上面却还是生的。炒菜要用大火,炖汤和煎蛋,则必须用小火,急不得。这就像你们小青年,谈恋爱,是大火,火烧火燎,扑都扑不灭;但结了婚,这过日子可就是个细活了,像流水,得慢慢过,一天天过,必须用小火。”

⑤母亲边说,边拿起筷子,轻轻地将圆圆的蛋黄拨破,黄灿灿的蛋黄,向四周散开,像一层镏金,铺在蛋白上。这是母亲煎蛋与众不同的地方,别人煎的蛋,蛋黄是完整的,高傲地躺在中心。但母亲煎的鸡蛋,蛋黄都均匀地铺散在蛋白中了,平展,白中偏黄,尤其是在入口时,嫩的蛋白,香的蛋黄,混合在一起,爽口,脆香,不腻。母亲说:“你小时候不喜欢吃蛋黄,从那时候起,煎蛋时我就将蛋黄搅均匀,煎出来的鸡蛋就分不出蛋白和蛋黄了。”原来是这样,女儿抱了抱母亲。

⑥说着话,一面已经煎好了,母亲用筷子轻轻一夹,一抄,给鸡蛋翻了个身,煎另一面。

⑦一只又嫩又白又黄的鸡蛋,煎好了。母亲将煎蛋盛入盘中,拿起剩下的两只鸡蛋,轻轻一磕,鸡蛋滑入锅中。这只鸡蛋有点散黄了,筷子轻轻一碰,蛋黄就均匀地铺散开了。

⑧又煎好了一只鸡蛋。母亲拿起最后一只鸡蛋,轻轻地在锅沿上一磕,鸡蛋滑入锅中。

⑨很快,三只鸡蛋都煎好了。女儿端起盛着三只煎蛋的盘子,喊爸爸,吃早饭了。

⑩母亲说:“慢一点,你知道哪一只鸡蛋是你的,哪一只是爸爸的吗?

女儿不解地看看母亲,又看看盘中的三只煎蛋:“随便啦,这有什么分别吗?”

母亲点点头。

女儿忽然明白了什么,笑了,用手指着一只煎蛋说:“这只一定是我的,因为我每天吃的煎蛋,都是你煎得最好看,也是最好吃的那一只。”

母亲点点头,又摇摇头:“平时是这样,但今天不是。这只鸡蛋虽然煎得最好看,但它有点散黄了,不太新鲜了,所以这只煎蛋不是给你吃的。”

女儿动情地看着母亲:“那么,这是给爸爸吃的吗?”

母亲又一次摇摇头:“你爸爸最辛苦,饭量也最大,因此,他应该吃最大的。但这只煎蛋,看起来最大,只是在煎的时候,摊开得比较大一些,但很薄,其实,另一只更大些,因此,那一只才是你爸爸的。都是我煎的鸡蛋,所以我最清楚,哪一只煎蛋是我们哪个人的。”

女儿激动地说:“这么说,每天早晨放在我面前的煎鸡蛋,其实你都是有选择的?”

母亲反倒有点难为情了,摆摆手:“只是个习惯罢了。”

女儿的眼睛有点湿。她恍然明白,这个早晨学到的不仅是母亲煎蛋的技术,还有她默默地对这个家庭和每个成员的付出,那才是这么多年来最营养的早餐啊。

16.阅读文章,完成下面的表格。(4分)

蛋

煎

好

的

情

态

给谁

原

因

蛋黄都均匀地铺散在蛋白中了,平展,白中偏黄

女儿

自己

有点散黄了,不太新鲜

另一只更大些

17.在母亲煎蛋过程中,女儿学到了哪些?(3分)

18.按要求完成下列两小题。(7分)

①说说下面句中母亲这个“习惯”的含义。(3分)

母亲反倒有点难为情了,摆摆手:“只是个习惯罢了。”

②请赏析下面句子的表达作用。(4分)

母亲边说,边拿起筷子,轻轻地将圆圆的蛋黄拨破,黄灿灿的蛋黄,向四周散开,像一层镏金,铺在蛋白上。

19.阅读下面的链接文字并回答问题。(6分)

【链接材料】

母亲抬起头,眼睛红红地看着我,过了许久,用一种让我终生难忘的声音说:“孩子,你怎么能这样呢?你怎么能多算人家一毛钱呢?”

“娘,”我哭着说:“我……”

“你今天让娘丢了脸……”母亲说着,两行眼泪就挂在了腮上。

(《卖白菜》)

精彩的小说往往通过真实的细节刻画人物形象。请结合链接材料及文中第⑤段划线句子,说说作者分别是怎样刻画“母亲”这一人物形象的。

三、作文(共60分)

20.进入初中已经一个月了,你一定有很多悄悄话藏在心中。请以“我想悄悄对你说”为题写一篇文章。

要求:(1)除诗歌外,文体不限;

(2)不少于600字;

(3)有感而发,说真话、诉真情;

(4)文中不得出现真实的校名、人名。

我想悄悄对你说

600

700

800

七

年

级

语

文

参

考

答

案

1.遨、翩、刨、裨(4分,每空1分)

2.B(2分)

3.D(2分)

4.A(2分)

5.(10分,每空1分)

①为者常成。

②尺有所短

③谬以千里。

④各领风骚数百年

⑤万水千山求它载着她的爱和悲哀归去。

⑥两豆塞耳,不闻雷霆。

⑦有的被海浪打湿,沾在船头上。

⑧遽契其舟

6.(10分)

(1)“春潮”“文学少年”等(1分)(具有文学色彩即可)

(2)栏目名称:我与名著(1分),栏目内容:介绍我阅读名著时候的所思所感。(2分)(言之有理即可)

(3)为了升学而避开一切课外书是不可取的。如此走捷径,是在成长路上走了弯路。(符合漫画寓意的启示,观点正确即可)(3分)

(4)字斟句酌,鞭辟入里,品味作家作品的灵魂。(格式1分,意思2分)

7.(7分)

(1)云翻、雨泻、风卷、天晴(写出两个即可)(1分),写出暴雨来去迅疾的特点。(意思对即可)(1分)

(2)运用了比喻的修辞手法,把雨水比喻成跳动的珍珠,(1分)生动形象地写出了雨势之大,(1分)烘托出作者观雨时的喜悦之情。(1分)

(3)这首诗表融情于景,(1分)达了诗人热爱自然,热爱生活的思想感情。(1分)

8.(9分)

(1)①量长短

②拿

③同返,返回

④不是

⑤到,等到

⑥也(每空1分,共6分)

(2)D(3分)

9.

初/竖执之/不可入(2分)

10.(5分)

(1)宁信度,无自信也。(1分)翻译:我宁可相信尺码,也不相信自己的脚。(2分)

(2)为什么不用锯子(将长竿)从中截断后进入城门呢?(2分)

11.做事死板,不会思考,不懂变通。(3分)

12.结合原文(2分)+人物特征(2分)

例:文中“老父”根据从前经验,建议从中间将竿子截断,说明他好为人师、自作聪明、照搬经验。

13.集市嘈杂喧闹,(1分)通过侧面描写(或反衬手法),(1分)写出安恩安闲从容,旁若无人的性格特征。(1分)

14.“坚决”表现出老太太不为金钱所动,珍惜着头奶牛的真挚情感;(2分)“窘迫不安”说明老太太很善良,为给别人带来误解感到难为情。(2分)

15.C(3分)

16.(4分)

蛋

煎

好

的

情

态

给谁

原因

不爱吃蛋黄

看起来最大,只是在煎的时候,摊开得比较大一些,但很薄

爸爸

最辛苦,饭量大

17.(3分)

①两口子过日子,要和气,永远不要硬磕硬。(1分)

②过日子可就是个细活了,像流水,得慢慢过,一天天过,必须用小火。(1分)

③就像煎蛋一样,生活中每件事都是有选择的,都要用心为家庭和每个成员付出。(1分)

18.(7分)

①这个习惯就是母亲每天早晨用心煎蛋,并有选择地分配;(1分)其中包含着对这个家庭和每个成员的付出。(2分)

②动作描写,(1分)“轻轻拨破”,写出了母亲动作轻巧而娴熟;(1分)比喻,将蛋黄比作流金,(1分)写出了煎蛋的色彩美,表现了母亲煎蛋技术的高超。(1分)

19.(6分)

【链接材料】

通过神态、语言描写,(1分)生动地写出母亲因我的不诚实而产生的失望与悲伤,(1分)刻画了母亲诚实善良的形象。(1分)

文中第⑤段划线句子:通过语言描写,(1分)交代了母亲煎蛋时将蛋黄搅拌均匀的原因,(1分)体现了母亲对女儿细致而深切的关爱。(1分)

20.略

班级_____________

姓名___________________

学号__________

……………………………………装……………………………………订……………………………………线……………………………………

班级_____________

姓名___________________

学号__________

……………………………………装……………………………………订……………………………………线……………………………………

同课章节目录