人教新课标(标准实验版)九年级语文第四单元测试卷

文档属性

| 名称 | 人教新课标(标准实验版)九年级语文第四单元测试卷 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 24.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第四单元测试卷

时间:120分钟 满分:120分

一、积累与运用(27分)

1.下列加点字注音全对的一项是(A)(2分)

A.彷徨(páng) 矫作(jiǎo) 伦理(lún)

B.狡黠(jié)

诘难(jié)

肇事(zhào)

C.慨叹(kǎi)

咀嚼(jū)

汲取(jí)

D.诬蔑(miè)

藻饰(zǎo)

玄虚(xián)

2.下列成语字形有误的一项是(C)(2分)

A.持之以恒 孜孜不倦 锲而不舍 轻而易举

B.吹毛求疵

格物致知

不求甚解

狂妄自大

C.前扑后继

豁然贯通

咬文嚼字

地大物搏

D.怀古伤今

为民请愿

玄虚之至

因小失大

3.下列句中加点成语使用不恰当的一项是(B)(2分)

A.只要锲而不舍地努力,就能沿着自己的目标一步步前进。

B.他的发言听起来味同嚼蜡,吸引了很多人的注意。

C.他真是个怪人,读书时专爱寻章摘句。

D.他犯了罪,他的家人给法官送去一份厚礼,其目的是不言而喻的。

4.下面语段在表情达意上有两处毛病,请选出所在句子的序号并加以改正。(4分)

①自信来源于自知。②任何人来到这个世界上。在某些方面都拥有别人所不能拥有的东西,这些方面形成了自己的“人生密码”。③一个人的生活也就是寻找和探索成功的过程。④只要自己的“人生密码”和“事业密码”对上号,才像一把钥匙打开了一把锁。⑤接着徐徐开启的,便是成功的大门。

(1)病句序号为③,改正:一个人生活的过程,也就是寻找和探索成功的过程。

(2)病句序号为④,改正:只要自己的“人生密码”和“事业密码”对上号,就像一把钥匙打开了一把锁。

5.(2014,滨州)依次填入下列横线处的句子,语序恰当、语意连贯的一项是(D)(2分)

“浅阅读”对我们增长学问、开阔眼界无疑起到促进作用。________,________,________,________。________,它使知识向精、深、专的方向挺进。“深阅读”对传统文化的传承和国民素质的提升更加重要。

①而“深阅读”就是深度阅读,它讲究反复咀嚼、品味、思考

②但是,浅阅读本身存在无法克服的缺点和不足

③那么对于国家和民族将是灾难性的

④如果仅限于浅阅读,过分热衷于浅阅读

⑤表现为走马观花、浅尝辄止、泛泛而读

A.①②④⑤③

B.②①④③⑤

C.⑤④③①②

D.②⑤④③①

6.(2014,南昌)对下面语段概括最恰当的一项是(B)(3分)

成语是祖先留给我们的文化遗产,是汉语词汇系统中的精华。我们应该善待这份遗产。从较高层次的要求说,要积极研究它,挖掘它的深刻内涵,探讨如何在新的时代将它发扬光大。从较低层次的要求说,要正确地理解它,使用它,然而,我们许多人连这起码的要求也做不到。生活中误用成语的现象十分普遍。

A.成语是文化遗产,是汉语词汇系统中的精华。

B.我们应该善待成语这份遗产。

C.我们要正确地理解和使用成语。

D.生活中误用成语的现象十分普遍。

7.(2014,成都)阅读下面的文字,回答问题。(3分)

正如谚语所说,机会“先把其前额头发让你抓,如果你不及时抓住,就给个光头让你抓”,或者至少,它先给你容易抓的瓶把,如果你不及时抓住,就给你难抓的瓶身。

以上文字摘自《培根随笔》,这段文字是想告诉读者什么道理?

时机易逝,要尽早抓住。(在事情初起之际抓住最佳时机,绝对是至高无上的智慧)

8.(2014,武汉)综合性学习。(9分)

2014年4月23日世界读书日,央视新闻频道推出中国首部《中国网民阅读大数据》,以大量数据解读网民阅读习惯,剖析网民阅读趋势。同学们对此很感兴趣,有了联系实际进一步探究的想法。大家决定开展以“网民的阅读”为主题的综合性学习活动。

(1)第一组同学在日常生活中发现:网民阅读有的是为了消遣娱乐,有的是为了提升学业成绩,有的是因为工作需要。同学们希望对此作深入的了解,你觉得他们可以确定一个什么研究方向?(2分)

网民阅读的目的(动机)。

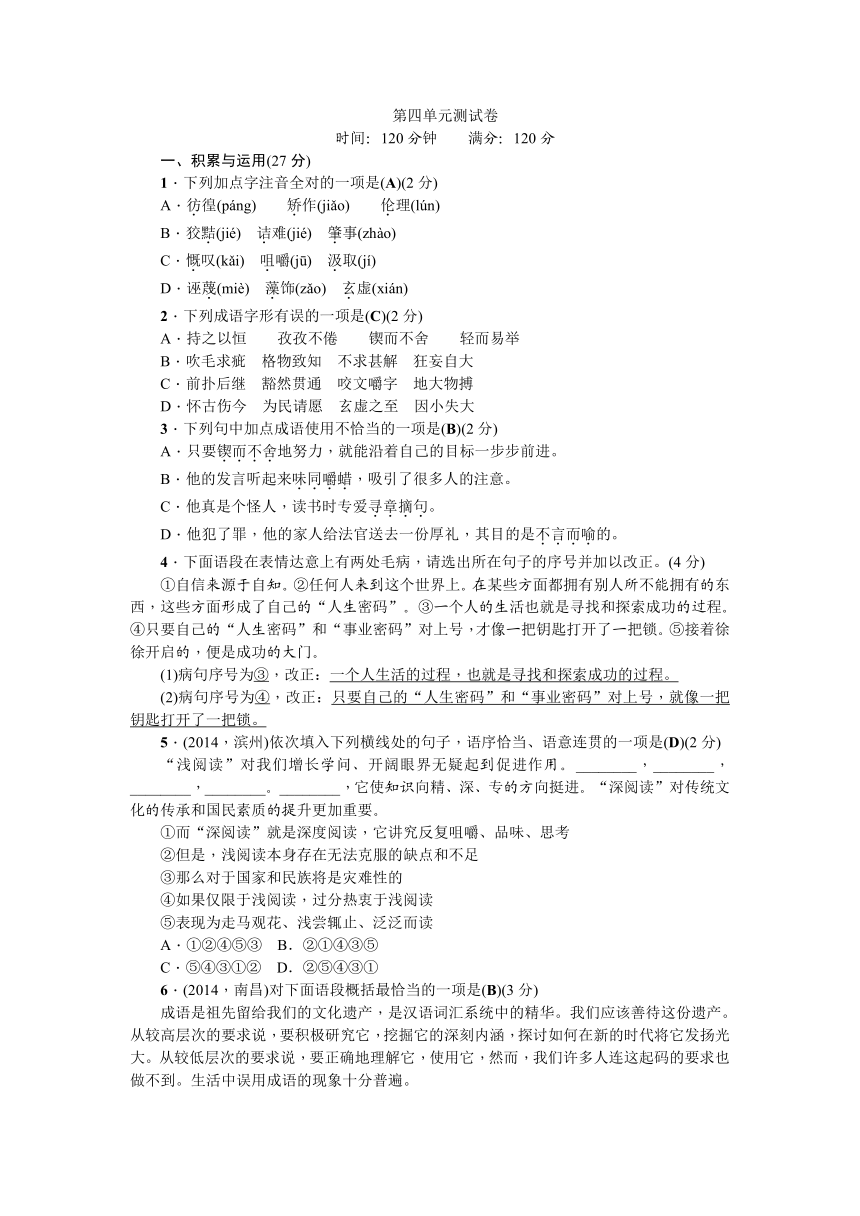

(2)下面图表是第二组同学搜集到的资料,请你对此图表作仔细分析,就10~39岁不同年龄段网民搜索书籍种类的变化得出结论,分条表述,两条即可。(4分)

不同年龄段网民网络搜索书籍的种类

年龄段

10~19岁

20~29岁

30~39岁

书籍种类

教辅考试类

教辅考试类、休闲娱乐类、心理励志类、金融经济类、文学类

健康养生类、休闲娱乐类、心理励志类、金融经济类、文学类、社科类、科技类、艺术类、少儿类

注:以上为各年龄段网民网络搜索占30%以上的书籍种类

示例一:10~39岁网民搜索书籍的种类随着年龄的递增而递增。(或“10~39岁网民搜索书籍的种类随着年龄的增长越来越丰富。”“10~39岁网民搜索书籍的范围随着年龄的增长越来越广。”)示例二:10~39岁网民随着年龄的增长,搜索书籍的种类由学习方面逐渐转向工作生活方面。示例三:10~39岁网民随着年龄的增长,在搜索书籍时越来越重视生活方面。(答出两条即可)

(3)《中国网民阅读大数据》显示去年武汉地区畅销书排位第一的是《撒哈拉的故事》,小叶很想读这本书,就请好朋友小燕周末陪她一起到书店去买一本。小燕想到目前网络购书非常方便,节约时间,节省精力,而且还比较实惠。于是向小叶建议:“我们不用专门去书店,到网上买吧。这样节约时间,节省精力,还比较实惠。听我的,没错!。”小叶听完后说:“好主意,就这么办!”(3分)

二、阅读理解(43分)

(一)阅读下面的文章,回答问题。(15分)

回 报

梅寒

①拿到那纸宣判书,他脑子里只轰鸣着一句话:“为什么要这样待我?”

②是的。命运真是太残酷了。他吃了那么多苦,经了那么多波折磨难,才跌跌撞撞挤进成功人士的行列,可他在灯红酒绿间还没醒过神来,命运就要把这一切都给没收回去了,连老本儿也不给留。

③肝癌中后期,字字如冰刀,每天都在切割着他的神经。他一夜一夜地睡不着,人迅速地消瘦下去。“有天你死了,你记着,你一定不是病死的,而是被自己吓死的!”这话,只有跟他共同生活了十几年的妻能说得出来。

④他一下子被骂醒了:是啊,与其这样躺在家里被自己吓死,倒不如起来做点什么。

⑤重回那个久违的小村看看,是他醒来后作出的第一个决定。

⑥小村很小,在重重叠叠的大山里头。尽管来之前他已经做了充足的准备,无论从物质上还是心理上,可当他拄着拐杖站在村头唯一一条进村的小路上,在暮色中向村子里张望时,眼泪还是“唰”一下子流了出来。二十年了,村外的世界发生了多大的变化啊!小村竟然还是二十年前的样子,时光在这里似乎静止了。不,小村明显被光阴漂洗得更陈旧了。倚山而建的青石小屋,还是二十年前他初次来这里时的那些草屋,只是那些屋子已经比二十年前更加破烂不堪;还是那条进村的小路,几乎被路边的荒草吞没了;更让他痛心的是那些从他身边走过的孩子,他们衣衫不整,浑身上下脏兮兮的,看他的眼神,像看外星来物。

⑦二十年前,小村把温暖无私地送给他,却被世界遗忘在文明与进步之外。

⑧“那年我高考落榜,家里又穷,再也复读不起啊。跟着村里人南下打工,不知怎么就迷迷糊糊跟人走散了,一路走到那深山里,最后连累带饿,就晕过去了……那时,小村也这么小,这么穷。可当他们听说我的事,全村人集资凑了几百块钱,又派人把我送出山……那是什么?是恩情啊。如果没有当初他们的倾囊相助,哪会有我后来的飞黄腾达……”从小村回来,他跟妻子忆当年,说着说着便泪流满面。

⑨他体内的癌细胞应该肆虐得更凶了吧,阵阵疼痛的浪来得更加勤快凶猛。他的时间,也许真的不多了。

⑩当他指挥着大批的人,将水泥砖头沙子运送到小村村口时,村里的男女老少都被惊动了。他们倾巢而出,争相跑来观看。二十年过去,已经没有多少人还记得他。他们只当他是上天给他们送来的活菩萨,是来度他们的。修桥铺路盖学校,盼了多少年才盼来。

进山进村的路都不好,工程进行得很是缓慢。他在小村的日子也越来越多,慢慢的,小村竟成了他的第二个家。很多时候,他离开远在都市的家,离开公司,在小村里陪着那里的人日出而作日落而息,同他们一起嚼着粗茶淡饭。筹集资金,备料招工,他在城市和小村之间来回奔波,很少有时间去医院,更少有时间痛苦难过。那时,只有一个强烈的愿望在支撑着他前行:他要在自己离开这个世界之前,给曾经给予他再生之恩的小村以最好的回报。

没有人知道他是一个癌症晚期病人,也没有人知道他来此处大兴土木的原因。他像一滴露珠,像一棵绿色植物,自然而然融进了那片茫茫的大山里。他们,已经将他视为自己身边的一位亲人。

他如愿以偿。当漂亮的山村希望小学落成时,距离医学上他的死期已经过去了整整一年。学校落成典礼上,他第一次在村民们面前流下了眼泪,他说:“二十多年前,我差一点饿死在这大山里,是这里的乡亲们给了我再生的机会。这一次,我回来,只想能为乡亲们尽一点绵薄之力。可我想不到,我的父老乡亲们,你们再一次将我从死神那里抢回来了……”

医院做检查,结果连医生们都不敢相信,他体内的癌细胞,已经荡然无存。

(选自《微型小说选刊》2014年第22期,有删改)

9.结合小说内容,分析标题“回报”的具体含义。(4分)

(1)为回报二十年前山里乡亲们的救助之恩,他出钱出力给村民修桥、铺路、建学校;(2)因为忙于给山里乡亲们作贡献,身为肝癌中后期患者的他体内癌细胞全部消失,上苍回报他以新生。

10.文章第①段“拿到那纸宣判书,他脑子里只轰鸣着一句话:‘为什么要这样待我?’”好在哪里?(2分)

以他被“宣判”开头,起笔突兀,先声夺人;“为什么要这样待我”,设置悬念,激发读者阅读兴趣。

11.第⑧段画线语句主要写了什么内容?有什么作用?(3分)

内容:回忆他二十年前深山迷路,村里乡亲们倾囊相助的经过。作用:交代小村曾给予他再生之恩,为下文他去小村修桥、铺路、建学校作铺垫。

12.从修辞手法的角度品味第 段中画线句子的表达效果。(3分)

他像一滴露珠,像一棵绿色植物,自然而然融进了那片茫茫的大山里。

运用比喻的修辞手法,将“他”分别比作大山里的露珠和绿色植物,形象生动地写出了他已成为大山的组成部分,与山里的乡亲们和谐相融。

13.读了上文后,你有什么感悟?请把你的读后感“秀”出来。(20字左右)(3分)

示例:俗话说:“善有善报。”在俗世行走,我们要心怀感恩,积德行善,在帮助他人中芬芳自己。

(二)阅读下面的文章,回答问题。(15分)

惜时·谋事

陈鲁民

①“时间都去哪儿了?还没好好感受年轻就老了。”一首《时间都去哪儿了》,令许多人感慨万分,不胜欷歔。时间都去哪儿了?面对这个人人都会遇到的问题,睿智的孔子在冷眼旁观:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”善感的苏东坡则长叹:“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”浪漫的李白想拉住飞逝的时间:“恨不得挂长绳于青天,系此西飞之白日。”达观的陶渊明则自我激励:“盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。”

②时间最公正无私,既不会厚爱谁,也不会对谁格外吝惜。既然时间没有弹性,不可能用金钱、权势、名声或其他东西来交换,唯一可行的办法就是珍惜时间,提高时间的利用效率,在有限的时间里干更多有意义的事,这样,也就等于变相延长了属于我们的时间。

③从时间总量来说,每个人情况不同,或长或短,一生大约是两三万天;就每天而言,时间又可分为工作学习、娱乐生活、睡眠各三分之一。所谓珍惜时间,就是合理分配时间,适当向工作学习方面倾斜,节制过多的娱乐游玩,更不能睡得昏天黑地。少年时要发愤读书,提高素质;________________________________________;中年时要奉献社会,建功立业。这样才能换来问心无愧安度余岁的老年。

④时间的长度是一定的,但单位时间里的利用效率是有弹性的。常会看到这种情况,年底岁末,盘点全年工作时,有人在不无自豪地总结,今年读了多少书,做了多少事,得了什么奖,取得什么进步,成绩丰满得令人嫉妒。也有人在哀叹:我这一年怎么啥都没干就稀里糊涂地完了,时间都去哪儿了?于是,年复一年,人与人的差距就拉开了。

⑤人生有涯,活得有无价值,不在时间长短,而在于是否做了有意义的事。王选以一生时间换来了汉字激光照排技术的问世,袁隆平的全部心血都倾注在杂交水稻上,邓稼先为中国的“两弹一星”殚精竭虑,王进喜为摘掉中国贫油的帽子鞠躬尽瘁,他们每天都忙得不可开交,无比充实;他们的时间换来了硕果累累,青史留名。

⑥“人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。”一般来说,有两种人最喜欢追问时间都去哪儿了:一是胸有大志,贡献卓著,但又恨自己做事太少的人,每每提醒自己要珍惜时间;再一种是无所事事碌碌无为的人,回首平生一事无成,才会伤感地自怨自艾,但已经太晚,这也印证了莎士比亚那句名言:“谁抛弃时间,时间也抛弃他。”

(选自《解放军报》2014年8月12日)

14.通读全文,说说作者所要表达的主要观点是什么。(2分)

我们要珍惜时间,提高时间的利用效率,在有限的时间里干更多有意义的事。

15.文章第①段引用《时间都去哪儿了》的歌词及孔子、苏东坡、李白和陶渊明对“时间都去哪儿了”的感慨,有何用意?(3分)

引出文章的论点;作为论据支撑论点;丰富了文章的内容,增强了文章的文采。

16.结合语境,依据第③段画线句的句式,在横线处,补写一句话。(3分)

示例:青年时要敢想敢干,努力拼搏。

17.第④段画线句运用了什么论证方法?有什么作用?(3分)

正反对比论证。作者将两种人的不同心情进行对比,突出了“时间的长度是一定的,但单位时间里的利用效率是有弹性的”的观点,使论证更具说服力。

18.细读第⑤段,用简要的语言再补写两则事实论据。(4分)

示例:鲁迅“把别人喝咖啡的工夫用在写作上”,从而一生著作颇丰,成为一代文坛巨匠。曹雪芹“批阅十载,增删五次”才有了四大名著之一的《红楼梦》。

(三)阅读下面的文章,回答问题。(13分)

阅历与读书(2014,河南)

①在读书的过程中,我们都有这样的体会:同一本书,在不同的人生阶段阅读,往往会有不同的理解和感受。正如清代文学家张潮在《幽梦影》一书中写道:“少年读书,如隙中窥月;中年读书,如庭中望月;老年读书,如台上玩月。皆以阅历之深浅为所得之深浅耳。”可见阅历对读书至关重要。

②阅历之所以会对读书所得产生深浅有别的影响,原因在于阅读并非是对作品的简单再现,而是一个积极主动的再创造过程,人生的经历与生活的经验都会参与进来。少年时阅历不够丰富,洞察力、理解力有所欠缺,所以在读书时往往容易只看其中一点或几点,对书中蕴含的丰富意义难以全面把握。随着年龄的增长,眼界学识、经验阅历以及分析问题、理解问题的能力都有大幅度提升,往往能够从更高的层次、更宽的视角观察问题,能够看得更加全面透彻。著名学者林语堂在谈读书体验时说:“我此时重读的论文,比幼时所读全然不同,幼时虽觉其文章有趣,没有真正魂灵的接触,未深知其文之佳境所在。”可见,生活阅历越丰富,越有助于人们对作品的全面理解和深刻把握。

③那么,该如何丰富阅历呢?一般来说,一个人的阅历是不是丰富,往往与其生活经历密切相关。然而经历不等于阅历。经历只是一种经过,形成的是对事物表象的感性的认知;而阅历则是在表象的基础上对经历进行思考、领悟、概括、提炼,是感性与理性的有机统一。只有勤于反思,才能从经历中领悟到人生的真谛,才能让经历升华成为阅历。但对于人生经历并不丰富的年轻人来说,要丰富自己的阅历,最有效便捷的方法是读书。书籍是人类进步的阶梯,书籍是人成长的良师益友。读书,与智者对话,向圣人讨教,从他人的经历中取得经验教训,从前人的论述中获得启迪,赢得智慧,增长阅历。行万里路,读万卷书,人不能任意拉长生命的长度,但可以在不断经历与不断读书中拓宽生命的宽度。

④阅历助益读书,读书增长阅历,但这并不意味着二者可以互相代替。不少人在年轻的时候,迫于升学就业的压力,两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书;到中年后,自认为有几十年的阅历,早已洞察世事,不需要再到书中寻求人生真谛,阅读的动力大大减退。这都是不对的。读书和阅历都是获取知识的重要源泉,在“有字之书”中透彻理解书中寓意,在“无字之书”中深入领悟生活哲理,二者不可偏废。无论为官经商,还是读书治学,只重读书不重阅历,极易造成主观臆断,会因脱离实际而寸步难行;只重阅历不重读书,则会导致经验主义,会因缺乏理论指引而流于平庸世俗。只有二者紧密结合,既博览群书,又勇于实践,以读书拓展阅历,以阅历深化读书,才能做到阅历和读书相长,在二者的相辅相成中更好地学习和工作。

19.请概括本文的中心论点。(3分)

阅历助益读书,读书增长阅历,(阅历与读书相辅相成)二者不可偏废。

20.第①段在文中有什么作用?(3分)

①指出“阅历对读书至关重要”,引起上下文。②从读书体验谈起,借用名言,引起读者的阅读兴趣。

21.请简要分析第③段的论证思路。(4分)

先提出本段论题“该如何丰富阅历”。然后从阅历与经历的关系,阅历与读书的关系进行论证。最后点明本段论点“经历与读书都丰富阅历”。

22.如果用以下材料作为本文论据,你认为放在哪一段最合适?请简述理由。(3分)

歌德说:“阅历丰富的人读书时,常常是一只眼看到纸面上的话,另一只眼则留心看纸的背面。”

第②段。歌德的话论证的是第②段中的“生活阅历越丰富,越有助于人们对作品的全面理解和深刻把握”。

三、作文(50分)

23.随着年龄的增长,阅历的丰富,情志的提升,曾以为遥不可及的事物,如快乐,如幸福,如成功等,都进驻过心田,化成真切的体验,铭心的感受,前进的动力。请以“原来,________并不遥远”为题,写一篇600字以上的文章。

要求:①将题目补充完整;②有真情实感,不得套作抄袭;③文体自选,诗歌除外;④文中不能出现与自己有关的真实姓名、地名、校名。

时间:120分钟 满分:120分

一、积累与运用(27分)

1.下列加点字注音全对的一项是(A)(2分)

A.彷徨(páng) 矫作(jiǎo) 伦理(lún)

B.狡黠(jié)

诘难(jié)

肇事(zhào)

C.慨叹(kǎi)

咀嚼(jū)

汲取(jí)

D.诬蔑(miè)

藻饰(zǎo)

玄虚(xián)

2.下列成语字形有误的一项是(C)(2分)

A.持之以恒 孜孜不倦 锲而不舍 轻而易举

B.吹毛求疵

格物致知

不求甚解

狂妄自大

C.前扑后继

豁然贯通

咬文嚼字

地大物搏

D.怀古伤今

为民请愿

玄虚之至

因小失大

3.下列句中加点成语使用不恰当的一项是(B)(2分)

A.只要锲而不舍地努力,就能沿着自己的目标一步步前进。

B.他的发言听起来味同嚼蜡,吸引了很多人的注意。

C.他真是个怪人,读书时专爱寻章摘句。

D.他犯了罪,他的家人给法官送去一份厚礼,其目的是不言而喻的。

4.下面语段在表情达意上有两处毛病,请选出所在句子的序号并加以改正。(4分)

①自信来源于自知。②任何人来到这个世界上。在某些方面都拥有别人所不能拥有的东西,这些方面形成了自己的“人生密码”。③一个人的生活也就是寻找和探索成功的过程。④只要自己的“人生密码”和“事业密码”对上号,才像一把钥匙打开了一把锁。⑤接着徐徐开启的,便是成功的大门。

(1)病句序号为③,改正:一个人生活的过程,也就是寻找和探索成功的过程。

(2)病句序号为④,改正:只要自己的“人生密码”和“事业密码”对上号,就像一把钥匙打开了一把锁。

5.(2014,滨州)依次填入下列横线处的句子,语序恰当、语意连贯的一项是(D)(2分)

“浅阅读”对我们增长学问、开阔眼界无疑起到促进作用。________,________,________,________。________,它使知识向精、深、专的方向挺进。“深阅读”对传统文化的传承和国民素质的提升更加重要。

①而“深阅读”就是深度阅读,它讲究反复咀嚼、品味、思考

②但是,浅阅读本身存在无法克服的缺点和不足

③那么对于国家和民族将是灾难性的

④如果仅限于浅阅读,过分热衷于浅阅读

⑤表现为走马观花、浅尝辄止、泛泛而读

A.①②④⑤③

B.②①④③⑤

C.⑤④③①②

D.②⑤④③①

6.(2014,南昌)对下面语段概括最恰当的一项是(B)(3分)

成语是祖先留给我们的文化遗产,是汉语词汇系统中的精华。我们应该善待这份遗产。从较高层次的要求说,要积极研究它,挖掘它的深刻内涵,探讨如何在新的时代将它发扬光大。从较低层次的要求说,要正确地理解它,使用它,然而,我们许多人连这起码的要求也做不到。生活中误用成语的现象十分普遍。

A.成语是文化遗产,是汉语词汇系统中的精华。

B.我们应该善待成语这份遗产。

C.我们要正确地理解和使用成语。

D.生活中误用成语的现象十分普遍。

7.(2014,成都)阅读下面的文字,回答问题。(3分)

正如谚语所说,机会“先把其前额头发让你抓,如果你不及时抓住,就给个光头让你抓”,或者至少,它先给你容易抓的瓶把,如果你不及时抓住,就给你难抓的瓶身。

以上文字摘自《培根随笔》,这段文字是想告诉读者什么道理?

时机易逝,要尽早抓住。(在事情初起之际抓住最佳时机,绝对是至高无上的智慧)

8.(2014,武汉)综合性学习。(9分)

2014年4月23日世界读书日,央视新闻频道推出中国首部《中国网民阅读大数据》,以大量数据解读网民阅读习惯,剖析网民阅读趋势。同学们对此很感兴趣,有了联系实际进一步探究的想法。大家决定开展以“网民的阅读”为主题的综合性学习活动。

(1)第一组同学在日常生活中发现:网民阅读有的是为了消遣娱乐,有的是为了提升学业成绩,有的是因为工作需要。同学们希望对此作深入的了解,你觉得他们可以确定一个什么研究方向?(2分)

网民阅读的目的(动机)。

(2)下面图表是第二组同学搜集到的资料,请你对此图表作仔细分析,就10~39岁不同年龄段网民搜索书籍种类的变化得出结论,分条表述,两条即可。(4分)

不同年龄段网民网络搜索书籍的种类

年龄段

10~19岁

20~29岁

30~39岁

书籍种类

教辅考试类

教辅考试类、休闲娱乐类、心理励志类、金融经济类、文学类

健康养生类、休闲娱乐类、心理励志类、金融经济类、文学类、社科类、科技类、艺术类、少儿类

注:以上为各年龄段网民网络搜索占30%以上的书籍种类

示例一:10~39岁网民搜索书籍的种类随着年龄的递增而递增。(或“10~39岁网民搜索书籍的种类随着年龄的增长越来越丰富。”“10~39岁网民搜索书籍的范围随着年龄的增长越来越广。”)示例二:10~39岁网民随着年龄的增长,搜索书籍的种类由学习方面逐渐转向工作生活方面。示例三:10~39岁网民随着年龄的增长,在搜索书籍时越来越重视生活方面。(答出两条即可)

(3)《中国网民阅读大数据》显示去年武汉地区畅销书排位第一的是《撒哈拉的故事》,小叶很想读这本书,就请好朋友小燕周末陪她一起到书店去买一本。小燕想到目前网络购书非常方便,节约时间,节省精力,而且还比较实惠。于是向小叶建议:“我们不用专门去书店,到网上买吧。这样节约时间,节省精力,还比较实惠。听我的,没错!。”小叶听完后说:“好主意,就这么办!”(3分)

二、阅读理解(43分)

(一)阅读下面的文章,回答问题。(15分)

回 报

梅寒

①拿到那纸宣判书,他脑子里只轰鸣着一句话:“为什么要这样待我?”

②是的。命运真是太残酷了。他吃了那么多苦,经了那么多波折磨难,才跌跌撞撞挤进成功人士的行列,可他在灯红酒绿间还没醒过神来,命运就要把这一切都给没收回去了,连老本儿也不给留。

③肝癌中后期,字字如冰刀,每天都在切割着他的神经。他一夜一夜地睡不着,人迅速地消瘦下去。“有天你死了,你记着,你一定不是病死的,而是被自己吓死的!”这话,只有跟他共同生活了十几年的妻能说得出来。

④他一下子被骂醒了:是啊,与其这样躺在家里被自己吓死,倒不如起来做点什么。

⑤重回那个久违的小村看看,是他醒来后作出的第一个决定。

⑥小村很小,在重重叠叠的大山里头。尽管来之前他已经做了充足的准备,无论从物质上还是心理上,可当他拄着拐杖站在村头唯一一条进村的小路上,在暮色中向村子里张望时,眼泪还是“唰”一下子流了出来。二十年了,村外的世界发生了多大的变化啊!小村竟然还是二十年前的样子,时光在这里似乎静止了。不,小村明显被光阴漂洗得更陈旧了。倚山而建的青石小屋,还是二十年前他初次来这里时的那些草屋,只是那些屋子已经比二十年前更加破烂不堪;还是那条进村的小路,几乎被路边的荒草吞没了;更让他痛心的是那些从他身边走过的孩子,他们衣衫不整,浑身上下脏兮兮的,看他的眼神,像看外星来物。

⑦二十年前,小村把温暖无私地送给他,却被世界遗忘在文明与进步之外。

⑧“那年我高考落榜,家里又穷,再也复读不起啊。跟着村里人南下打工,不知怎么就迷迷糊糊跟人走散了,一路走到那深山里,最后连累带饿,就晕过去了……那时,小村也这么小,这么穷。可当他们听说我的事,全村人集资凑了几百块钱,又派人把我送出山……那是什么?是恩情啊。如果没有当初他们的倾囊相助,哪会有我后来的飞黄腾达……”从小村回来,他跟妻子忆当年,说着说着便泪流满面。

⑨他体内的癌细胞应该肆虐得更凶了吧,阵阵疼痛的浪来得更加勤快凶猛。他的时间,也许真的不多了。

⑩当他指挥着大批的人,将水泥砖头沙子运送到小村村口时,村里的男女老少都被惊动了。他们倾巢而出,争相跑来观看。二十年过去,已经没有多少人还记得他。他们只当他是上天给他们送来的活菩萨,是来度他们的。修桥铺路盖学校,盼了多少年才盼来。

进山进村的路都不好,工程进行得很是缓慢。他在小村的日子也越来越多,慢慢的,小村竟成了他的第二个家。很多时候,他离开远在都市的家,离开公司,在小村里陪着那里的人日出而作日落而息,同他们一起嚼着粗茶淡饭。筹集资金,备料招工,他在城市和小村之间来回奔波,很少有时间去医院,更少有时间痛苦难过。那时,只有一个强烈的愿望在支撑着他前行:他要在自己离开这个世界之前,给曾经给予他再生之恩的小村以最好的回报。

没有人知道他是一个癌症晚期病人,也没有人知道他来此处大兴土木的原因。他像一滴露珠,像一棵绿色植物,自然而然融进了那片茫茫的大山里。他们,已经将他视为自己身边的一位亲人。

他如愿以偿。当漂亮的山村希望小学落成时,距离医学上他的死期已经过去了整整一年。学校落成典礼上,他第一次在村民们面前流下了眼泪,他说:“二十多年前,我差一点饿死在这大山里,是这里的乡亲们给了我再生的机会。这一次,我回来,只想能为乡亲们尽一点绵薄之力。可我想不到,我的父老乡亲们,你们再一次将我从死神那里抢回来了……”

医院做检查,结果连医生们都不敢相信,他体内的癌细胞,已经荡然无存。

(选自《微型小说选刊》2014年第22期,有删改)

9.结合小说内容,分析标题“回报”的具体含义。(4分)

(1)为回报二十年前山里乡亲们的救助之恩,他出钱出力给村民修桥、铺路、建学校;(2)因为忙于给山里乡亲们作贡献,身为肝癌中后期患者的他体内癌细胞全部消失,上苍回报他以新生。

10.文章第①段“拿到那纸宣判书,他脑子里只轰鸣着一句话:‘为什么要这样待我?’”好在哪里?(2分)

以他被“宣判”开头,起笔突兀,先声夺人;“为什么要这样待我”,设置悬念,激发读者阅读兴趣。

11.第⑧段画线语句主要写了什么内容?有什么作用?(3分)

内容:回忆他二十年前深山迷路,村里乡亲们倾囊相助的经过。作用:交代小村曾给予他再生之恩,为下文他去小村修桥、铺路、建学校作铺垫。

12.从修辞手法的角度品味第 段中画线句子的表达效果。(3分)

他像一滴露珠,像一棵绿色植物,自然而然融进了那片茫茫的大山里。

运用比喻的修辞手法,将“他”分别比作大山里的露珠和绿色植物,形象生动地写出了他已成为大山的组成部分,与山里的乡亲们和谐相融。

13.读了上文后,你有什么感悟?请把你的读后感“秀”出来。(20字左右)(3分)

示例:俗话说:“善有善报。”在俗世行走,我们要心怀感恩,积德行善,在帮助他人中芬芳自己。

(二)阅读下面的文章,回答问题。(15分)

惜时·谋事

陈鲁民

①“时间都去哪儿了?还没好好感受年轻就老了。”一首《时间都去哪儿了》,令许多人感慨万分,不胜欷歔。时间都去哪儿了?面对这个人人都会遇到的问题,睿智的孔子在冷眼旁观:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”善感的苏东坡则长叹:“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”浪漫的李白想拉住飞逝的时间:“恨不得挂长绳于青天,系此西飞之白日。”达观的陶渊明则自我激励:“盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。”

②时间最公正无私,既不会厚爱谁,也不会对谁格外吝惜。既然时间没有弹性,不可能用金钱、权势、名声或其他东西来交换,唯一可行的办法就是珍惜时间,提高时间的利用效率,在有限的时间里干更多有意义的事,这样,也就等于变相延长了属于我们的时间。

③从时间总量来说,每个人情况不同,或长或短,一生大约是两三万天;就每天而言,时间又可分为工作学习、娱乐生活、睡眠各三分之一。所谓珍惜时间,就是合理分配时间,适当向工作学习方面倾斜,节制过多的娱乐游玩,更不能睡得昏天黑地。少年时要发愤读书,提高素质;________________________________________;中年时要奉献社会,建功立业。这样才能换来问心无愧安度余岁的老年。

④时间的长度是一定的,但单位时间里的利用效率是有弹性的。常会看到这种情况,年底岁末,盘点全年工作时,有人在不无自豪地总结,今年读了多少书,做了多少事,得了什么奖,取得什么进步,成绩丰满得令人嫉妒。也有人在哀叹:我这一年怎么啥都没干就稀里糊涂地完了,时间都去哪儿了?于是,年复一年,人与人的差距就拉开了。

⑤人生有涯,活得有无价值,不在时间长短,而在于是否做了有意义的事。王选以一生时间换来了汉字激光照排技术的问世,袁隆平的全部心血都倾注在杂交水稻上,邓稼先为中国的“两弹一星”殚精竭虑,王进喜为摘掉中国贫油的帽子鞠躬尽瘁,他们每天都忙得不可开交,无比充实;他们的时间换来了硕果累累,青史留名。

⑥“人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。”一般来说,有两种人最喜欢追问时间都去哪儿了:一是胸有大志,贡献卓著,但又恨自己做事太少的人,每每提醒自己要珍惜时间;再一种是无所事事碌碌无为的人,回首平生一事无成,才会伤感地自怨自艾,但已经太晚,这也印证了莎士比亚那句名言:“谁抛弃时间,时间也抛弃他。”

(选自《解放军报》2014年8月12日)

14.通读全文,说说作者所要表达的主要观点是什么。(2分)

我们要珍惜时间,提高时间的利用效率,在有限的时间里干更多有意义的事。

15.文章第①段引用《时间都去哪儿了》的歌词及孔子、苏东坡、李白和陶渊明对“时间都去哪儿了”的感慨,有何用意?(3分)

引出文章的论点;作为论据支撑论点;丰富了文章的内容,增强了文章的文采。

16.结合语境,依据第③段画线句的句式,在横线处,补写一句话。(3分)

示例:青年时要敢想敢干,努力拼搏。

17.第④段画线句运用了什么论证方法?有什么作用?(3分)

正反对比论证。作者将两种人的不同心情进行对比,突出了“时间的长度是一定的,但单位时间里的利用效率是有弹性的”的观点,使论证更具说服力。

18.细读第⑤段,用简要的语言再补写两则事实论据。(4分)

示例:鲁迅“把别人喝咖啡的工夫用在写作上”,从而一生著作颇丰,成为一代文坛巨匠。曹雪芹“批阅十载,增删五次”才有了四大名著之一的《红楼梦》。

(三)阅读下面的文章,回答问题。(13分)

阅历与读书(2014,河南)

①在读书的过程中,我们都有这样的体会:同一本书,在不同的人生阶段阅读,往往会有不同的理解和感受。正如清代文学家张潮在《幽梦影》一书中写道:“少年读书,如隙中窥月;中年读书,如庭中望月;老年读书,如台上玩月。皆以阅历之深浅为所得之深浅耳。”可见阅历对读书至关重要。

②阅历之所以会对读书所得产生深浅有别的影响,原因在于阅读并非是对作品的简单再现,而是一个积极主动的再创造过程,人生的经历与生活的经验都会参与进来。少年时阅历不够丰富,洞察力、理解力有所欠缺,所以在读书时往往容易只看其中一点或几点,对书中蕴含的丰富意义难以全面把握。随着年龄的增长,眼界学识、经验阅历以及分析问题、理解问题的能力都有大幅度提升,往往能够从更高的层次、更宽的视角观察问题,能够看得更加全面透彻。著名学者林语堂在谈读书体验时说:“我此时重读的论文,比幼时所读全然不同,幼时虽觉其文章有趣,没有真正魂灵的接触,未深知其文之佳境所在。”可见,生活阅历越丰富,越有助于人们对作品的全面理解和深刻把握。

③那么,该如何丰富阅历呢?一般来说,一个人的阅历是不是丰富,往往与其生活经历密切相关。然而经历不等于阅历。经历只是一种经过,形成的是对事物表象的感性的认知;而阅历则是在表象的基础上对经历进行思考、领悟、概括、提炼,是感性与理性的有机统一。只有勤于反思,才能从经历中领悟到人生的真谛,才能让经历升华成为阅历。但对于人生经历并不丰富的年轻人来说,要丰富自己的阅历,最有效便捷的方法是读书。书籍是人类进步的阶梯,书籍是人成长的良师益友。读书,与智者对话,向圣人讨教,从他人的经历中取得经验教训,从前人的论述中获得启迪,赢得智慧,增长阅历。行万里路,读万卷书,人不能任意拉长生命的长度,但可以在不断经历与不断读书中拓宽生命的宽度。

④阅历助益读书,读书增长阅历,但这并不意味着二者可以互相代替。不少人在年轻的时候,迫于升学就业的压力,两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书;到中年后,自认为有几十年的阅历,早已洞察世事,不需要再到书中寻求人生真谛,阅读的动力大大减退。这都是不对的。读书和阅历都是获取知识的重要源泉,在“有字之书”中透彻理解书中寓意,在“无字之书”中深入领悟生活哲理,二者不可偏废。无论为官经商,还是读书治学,只重读书不重阅历,极易造成主观臆断,会因脱离实际而寸步难行;只重阅历不重读书,则会导致经验主义,会因缺乏理论指引而流于平庸世俗。只有二者紧密结合,既博览群书,又勇于实践,以读书拓展阅历,以阅历深化读书,才能做到阅历和读书相长,在二者的相辅相成中更好地学习和工作。

19.请概括本文的中心论点。(3分)

阅历助益读书,读书增长阅历,(阅历与读书相辅相成)二者不可偏废。

20.第①段在文中有什么作用?(3分)

①指出“阅历对读书至关重要”,引起上下文。②从读书体验谈起,借用名言,引起读者的阅读兴趣。

21.请简要分析第③段的论证思路。(4分)

先提出本段论题“该如何丰富阅历”。然后从阅历与经历的关系,阅历与读书的关系进行论证。最后点明本段论点“经历与读书都丰富阅历”。

22.如果用以下材料作为本文论据,你认为放在哪一段最合适?请简述理由。(3分)

歌德说:“阅历丰富的人读书时,常常是一只眼看到纸面上的话,另一只眼则留心看纸的背面。”

第②段。歌德的话论证的是第②段中的“生活阅历越丰富,越有助于人们对作品的全面理解和深刻把握”。

三、作文(50分)

23.随着年龄的增长,阅历的丰富,情志的提升,曾以为遥不可及的事物,如快乐,如幸福,如成功等,都进驻过心田,化成真切的体验,铭心的感受,前进的动力。请以“原来,________并不遥远”为题,写一篇600字以上的文章。

要求:①将题目补充完整;②有真情实感,不得套作抄袭;③文体自选,诗歌除外;④文中不能出现与自己有关的真实姓名、地名、校名。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》