川教版新版七上第19课 南方经济的发展与北方民族的交融(23张)

文档属性

| 名称 | 川教版新版七上第19课 南方经济的发展与北方民族的交融(23张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 川教版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-10-20 00:01:44 | ||

图片预览

文档简介

课件23张PPT。第四单元 三国两晋南北朝时期第19课 南方经济的发展与

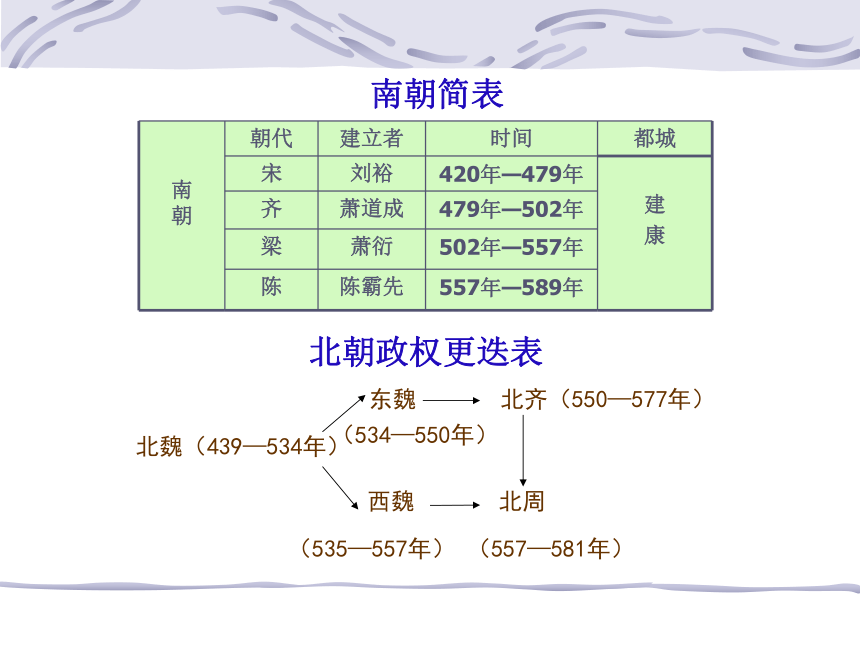

北方民族的交融情境引入合作探究课堂小结随堂训练孝文帝像 在中国古代,换姓改名非同小可,对皇帝来说尤其如此。但北魏孝文帝却将自己的鲜卑族姓氏改为汉族姓氏。他的这一举动,当时震动朝野,带来广泛的社会影响,后来成为民族融合的佳话流传至今。情境导入一、南朝与北朝合作探究南朝简表北朝政权更迭表?

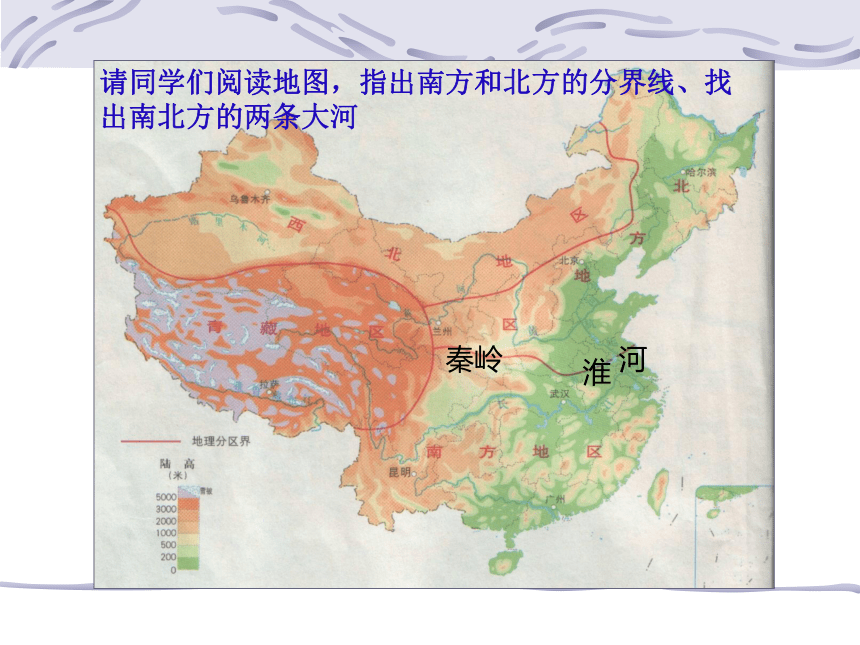

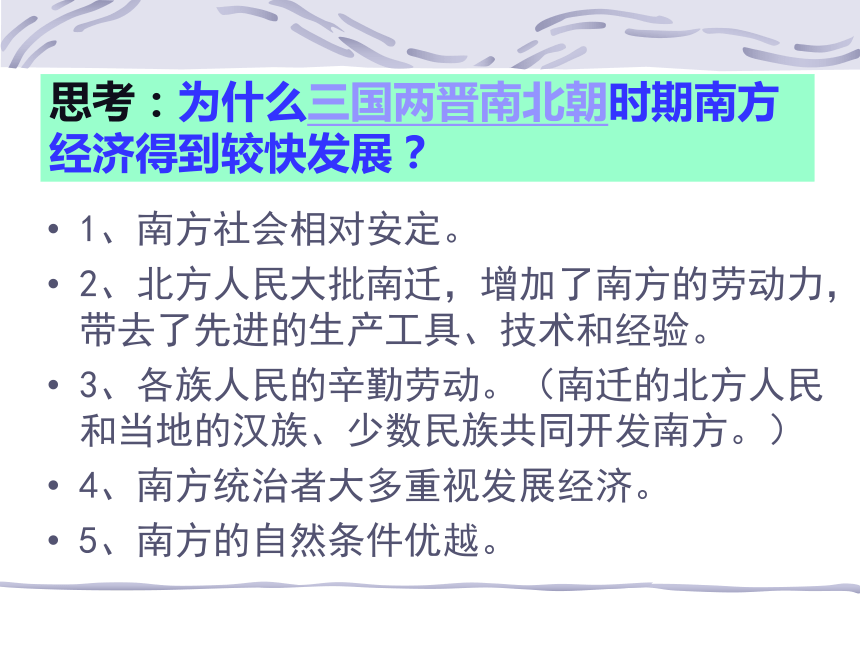

东魏 北齐(550—577年)北魏(439—534年)西魏 北周(534—550年)(535—557年) (557—581年) 二、江南地区的开发秦岭淮河请同学们阅读地图,指出南方和北方的分界线、找出南北方的两条大河思考:为什么三国两晋南北朝时期南方经济得到较快发展?1、南方社会相对安定。

2、北方人民大批南迁,增加了南方的劳动力,带去了先进的生产工具、技术和经验。

3、各族人民的辛勤劳动。(南迁的北方人民和当地的汉族、少数民族共同开发南方。)

4、南方统治者大多重视发展经济。

5、南方的自然条件优越。湖田东晋南北朝时期南方的开发 农业 东晋南北朝时期南方的开发 手工业 织锦东晋南北朝时期南方的开发 手工业 制瓷青瓷鸟兽尊青瓷莲花尊建康(南京古城)农业:广种水稻,推广麦豆,围湖造田,手工业:织锦,制瓷,造纸技术有很大提高商业兴旺和

城市繁荣:建康(南京)成为大都会开发的概况 三、北魏孝文帝的改革北魏建立者魏道武帝拓跋珪像 386年,拓跋珪建立北魏;398年建都平城(今山西大同);次年,称帝,为道武帝。439年,北魏统一黄河流域。鲜卑族的北魏统一北方北魏孝文帝的改革措施

孝文帝说:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛(洛阳)王里,因兹大举(迁都),光宅中原。”

——《魏书·任城王传》

北魏孝文帝迁都示意图

自晋、宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜,目所不识,口不能传。……北人安可不重?

——《洛阳伽蓝记》

大意:

自从晋(东晋)、(南朝)宋以来,繁华的洛阳变成了一片荒土,都以为长江以北,全是夷狄(少数民族)。昨天到洛阳,才知道有很多身着汉族服装的士族,在中原地区;那里礼仪兴盛,人口众多,物产丰富,难以言传。北方的少数民族,不可轻视。

魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“夫名不正,言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”

——《资治通鉴》

大意:

孝文帝决心改变鲜卑族风俗,召见群臣。……孝文帝说:“如果名不正、言不顺,那么各种制度就不能确立。现在要禁用鲜卑语,统一使用汉语。那些年龄在三十岁以上的人,使用鲜卑语已成为习惯,可以允许他们不立即改变。但是三十岁以下的人和在朝廷做官的人,不得继续使用鲜卑语,明知故犯,就要降职或罢官。”鲜卑姓改为汉姓北魏帝王出御图(今河南巩义市石窟寺里的浮雕临摹图) 图中的帝王和大臣们均穿着长袍宽袖,为汉族服装,反映孝文帝改革后民族融合的情形。北魏石刻画像 孝文帝改革后,北魏的服装和生活习性都已经汉化,反映了民族融合后的情况。课堂小结1.原因

2.措施

3.影响北魏孝文帝

改革1.原因

2.表现江南地区的开发南朝和北朝1.朝代更替

2.合称南北朝1.我国是大豆的故乡。大豆在我国的传播方向是( )。

A.由南向北 B.由北向南 C.由东向西 D.由西向东

2.下列朝代都曾以建康为都城的是( )。

①东晋 ②西晋 ③西汉 ④南朝

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

3.关于商鞅变法和北魏孝文帝改革的表述,错误的一项是( )

A.改革都获得了成功 B.都顺应了历史发展的潮流

C.改革进展都很顺利 D.都改变了原有的生产关系

4.北魏孝文帝改革成功的根本原因是( )

A.改革措施行之有效 B.掌握最高权力

C.顺应历史发展潮流 D.得到汉族地主的支持BD随堂训练CC

北方民族的交融情境引入合作探究课堂小结随堂训练孝文帝像 在中国古代,换姓改名非同小可,对皇帝来说尤其如此。但北魏孝文帝却将自己的鲜卑族姓氏改为汉族姓氏。他的这一举动,当时震动朝野,带来广泛的社会影响,后来成为民族融合的佳话流传至今。情境导入一、南朝与北朝合作探究南朝简表北朝政权更迭表?

东魏 北齐(550—577年)北魏(439—534年)西魏 北周(534—550年)(535—557年) (557—581年) 二、江南地区的开发秦岭淮河请同学们阅读地图,指出南方和北方的分界线、找出南北方的两条大河思考:为什么三国两晋南北朝时期南方经济得到较快发展?1、南方社会相对安定。

2、北方人民大批南迁,增加了南方的劳动力,带去了先进的生产工具、技术和经验。

3、各族人民的辛勤劳动。(南迁的北方人民和当地的汉族、少数民族共同开发南方。)

4、南方统治者大多重视发展经济。

5、南方的自然条件优越。湖田东晋南北朝时期南方的开发 农业 东晋南北朝时期南方的开发 手工业 织锦东晋南北朝时期南方的开发 手工业 制瓷青瓷鸟兽尊青瓷莲花尊建康(南京古城)农业:广种水稻,推广麦豆,围湖造田,手工业:织锦,制瓷,造纸技术有很大提高商业兴旺和

城市繁荣:建康(南京)成为大都会开发的概况 三、北魏孝文帝的改革北魏建立者魏道武帝拓跋珪像 386年,拓跋珪建立北魏;398年建都平城(今山西大同);次年,称帝,为道武帝。439年,北魏统一黄河流域。鲜卑族的北魏统一北方北魏孝文帝的改革措施

孝文帝说:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛(洛阳)王里,因兹大举(迁都),光宅中原。”

——《魏书·任城王传》

北魏孝文帝迁都示意图

自晋、宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜,目所不识,口不能传。……北人安可不重?

——《洛阳伽蓝记》

大意:

自从晋(东晋)、(南朝)宋以来,繁华的洛阳变成了一片荒土,都以为长江以北,全是夷狄(少数民族)。昨天到洛阳,才知道有很多身着汉族服装的士族,在中原地区;那里礼仪兴盛,人口众多,物产丰富,难以言传。北方的少数民族,不可轻视。

魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“夫名不正,言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”

——《资治通鉴》

大意:

孝文帝决心改变鲜卑族风俗,召见群臣。……孝文帝说:“如果名不正、言不顺,那么各种制度就不能确立。现在要禁用鲜卑语,统一使用汉语。那些年龄在三十岁以上的人,使用鲜卑语已成为习惯,可以允许他们不立即改变。但是三十岁以下的人和在朝廷做官的人,不得继续使用鲜卑语,明知故犯,就要降职或罢官。”鲜卑姓改为汉姓北魏帝王出御图(今河南巩义市石窟寺里的浮雕临摹图) 图中的帝王和大臣们均穿着长袍宽袖,为汉族服装,反映孝文帝改革后民族融合的情形。北魏石刻画像 孝文帝改革后,北魏的服装和生活习性都已经汉化,反映了民族融合后的情况。课堂小结1.原因

2.措施

3.影响北魏孝文帝

改革1.原因

2.表现江南地区的开发南朝和北朝1.朝代更替

2.合称南北朝1.我国是大豆的故乡。大豆在我国的传播方向是( )。

A.由南向北 B.由北向南 C.由东向西 D.由西向东

2.下列朝代都曾以建康为都城的是( )。

①东晋 ②西晋 ③西汉 ④南朝

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

3.关于商鞅变法和北魏孝文帝改革的表述,错误的一项是( )

A.改革都获得了成功 B.都顺应了历史发展的潮流

C.改革进展都很顺利 D.都改变了原有的生产关系

4.北魏孝文帝改革成功的根本原因是( )

A.改革措施行之有效 B.掌握最高权力

C.顺应历史发展潮流 D.得到汉族地主的支持BD随堂训练CC

同课章节目录

- 第一单元 史前时期

- 第一课 震惊世界的考古发现

- 第二课 原始农耕生活

- 第三课 远古祖先的传说

- 第二单元 夏、商、周时期

- 第四课 国家的产生与早期发展

- 第五课 青铜冶炼技术和甲骨文

- 第六课 春秋争霸

- 第七课 战国七雄

- 第八课 商鞅变法与秦国的崛起

- 第九课 春秋时期著名思想家

- 第十课 战国时期的百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期

- 第十一课 秦朝的统一

- 第十二课 陈胜、吴广起义

- 第十三课 西汉的兴盛

- 第十四课 丝绸之路

- 第十五课 东汉的兴衰

- 第十六课 秦汉时期的文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期

- 第十七课 三国鼎立

- 第十八课 从西晋统一到南北对峙

- 第十九课 南方经济的发展与北方民族的交融

- 第二十课 三国两晋南北朝时期的科技和书法