人教新课标历史必修三第一单元《中国传统文化主流思想的演变》练习

文档属性

| 名称 | 人教新课标历史必修三第一单元《中国传统文化主流思想的演变》练习 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 97.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-10-21 14:50:32 | ||

图片预览

文档简介

第一单元单元练习

一、选择题(本大题共20小题,共60分)

1.钱穆先生在《中国历代政治得失》中说:“汉代从昭宣以下的历任宰相,几乎全是读书人……完全是因其是一读书知识分子而获入仕途。”出现这种现象的原因有

①官僚政治体系的确立

②考试为主的选官制度实行

③儒学地位的明显提高

④文官做相便于限制其权力

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

2.

“天地不仁,以万物为刍狗(指用草做成的狗形,供祭祀用)……道常无为而无不为。”与此引文最为接近的观点是

A.“仁者爱人”

B.“鸡犬之声相闻,老死不相往来”

C.“与人为善,暖于布帛”

D.“君者舟也,庶人者水也”

3.明清之际是一个“天崩地裂”的时代,“一些最敏锐的心灵”进行了一场痛定思痛的反思。下列哪项属于其反思后的主张

A.“天人感应”

B.“工、商皆民生之本”

C.“存天理,灭人欲”

D.“以法为本”、“法不阿贵”

4.17—18世纪欧洲出现了一股“中国热”,许多思想家对中国文化表现出浓厚的兴趣。下列董仲舒思想中不可能为当时思想家推崇的有

①“天人感应”②“大一统”③“君权神授”

A.①②③

B.①③

C.②③

D.③

5.“君设其本,臣操其末;君治其要,臣行其详;君操其柄,臣常其事”(《申子·大体篇》)。这实质上反映了

A.君主专制集权

B.君臣共理国政

C.君权兼并相权

D.君臣分工明确

6.王夫之是明清之际进步的思想家,下列观点中属于他的是

A.“人法地,地法天,天法道,道法自然”

B.“天人之际,合而为一”

C.“天人一物,内外一理”

D.“天,人也,人即天也;天,物也,物即天也”

7.“仁政”是儒家思想的重要内容,董仲舒提倡的“天人感应”继承了这一思想的表现是

A.“诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,四使并进”

B.“天子受命于天,天下受命于天子”

C.“臣事居,子事父,妻事夫……此天下之常道也”

D.“与天同者,大治;与天异者,大乱”

8.

“中新网”2010年7月2日电:据中央电视台报道,中共中央政治局今天召开会议,决定2010年10月在北京召开中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议,会议指出“切实保障和改善民生,巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果,促进经济长期平稳较快发展。”这一指示精神与下列哪一中国古代思想相一致

A.“礼之胜,和为贵”

B.“仁人无敌于天下”

C.“民为贵,社稷次之,君为轻”

D.“养心莫善于寡欲”

9.中国古代学术史上曾发生过一次著名的理学家辩论,甲方批评乙方做学问“支离”,乙方批评甲方做学问“太简”。下列各项中,属于当时甲方代表人物的主要观点是

A.发明本心

B.格物致知

C.知行合一

D.万物皆只是一个天理

10.近年来孔子学院已遍及五大洲。而孔子的学说传到西方,是从400多年前意大利传教士把记录孔子言行的《论语》一书译成拉丁文带到欧洲开始的。由此看来,下列说法不正确的是

A.伏尔泰不可能了解到孔子的思想

B.从孔子学院变体汉字标识看,其主要职责是推广汉语而非仅介绍孔子

C.孔子学院的建立是孔子“君子以文会友,以友辅仁”思想的现实实践

D.《马可·波罗行记》在西欧开始流传前欧洲人不可能了解到孔子的思想

11.以下收录某部著作中的一段师生对话录。

生:“必有是理,然后有是气,如何?”

师:“此本兄先后之可言,然比欲推其所从来,则需说先有是理。然理又非别为一物,印存乎是气之中,无是气,则是理亦无挂搭处……”其中的“师”是

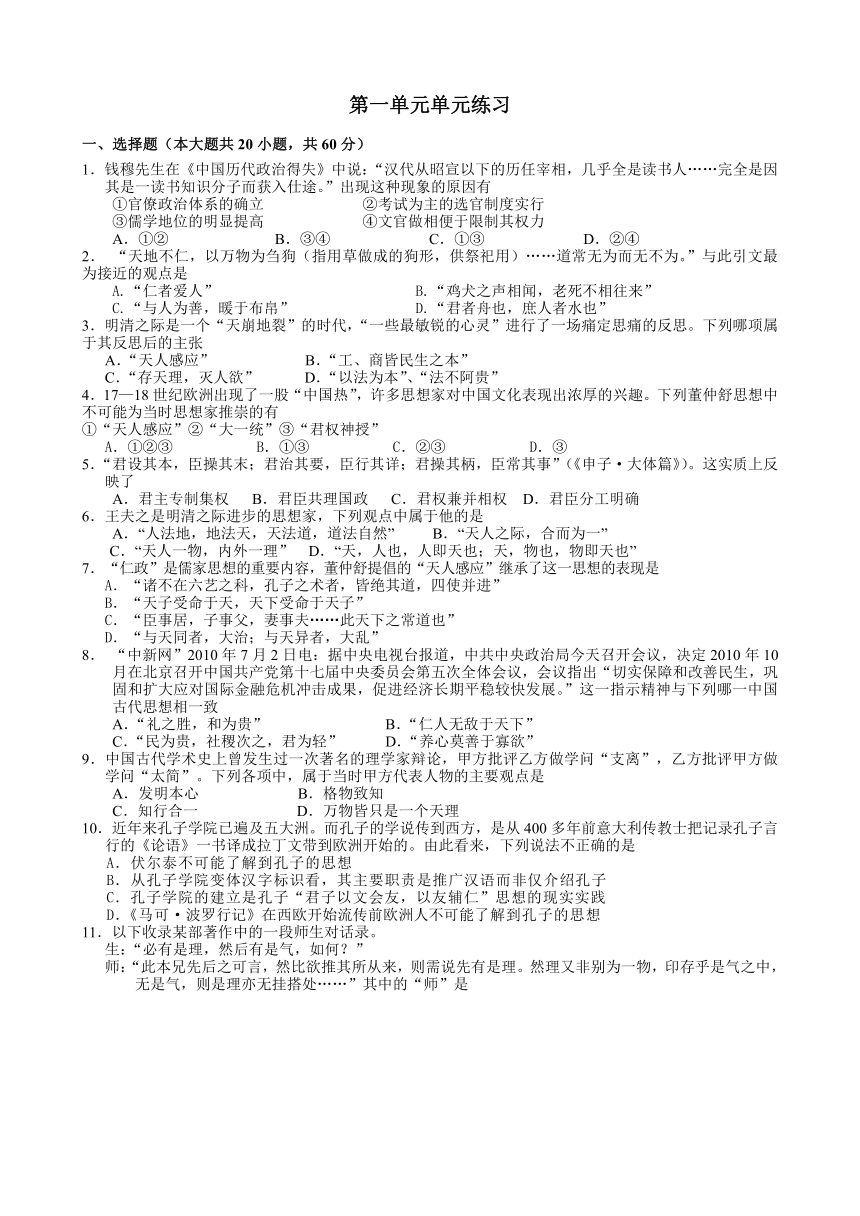

12.“令后学者有所统壹,为群儒首。”提出这一观点的人一定是

A.王阳明

B.韩非子

C.荀子

D.董仲舒

13.在评价一位儒学大师的著作时,梁启超说:“他的政治理想,从近日青年眼光看去,虽平平无奇,但三百年前——卢骚《民约论》(即卢梭《社会契约论》)出世前之数十年,有这等议论,不能不算人类文化之一高贵产品。”他评价的是

A.董仲舒的《春秋繁露》

B.朱熹的《四书章句集注》

C.李贽的《焚书》

D.黄宗羲的《明夷待访录》

14.下列观点,体现了明末清初儒家思想的新发展的有

A.“天下为主,君为客”

B.“心外无物,心外无理”

C.“宇宙便是吾心,吾心既是真理”

D.“父子君臣,天下之定理”

15.17世纪的中国出现了顾炎武、黄宗羲、王夫之三大著名思想家,18世纪的法国则涌现出了伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠等举世闻名的大启蒙思想家。中法两国思想家在思想上的共同点是

A.倡导理性主义,批判愚昧和迷信

B.反对君主专制制度,主张人民为主

C.主张法律面前人人平等

D.变革政治制度,实行君主立宪

16.我国古代许多思想家都认识到了人民群众的力量和作用,并由此产生了早期的民本思想。下列思想主张体现了民本思想的是

①民不畏死,奈何以死惧之

②民可使由之,不可使知之

③民为贵,社稷次之,君为轻

④君者,舟也;庶人者,水也

A.①②

B.③④

C.①③④

D.①②③④

17.南宋朱熹说:“三纲五常,礼之大体,三代相继,皆因之而不能变”。其思想

A.主旨在于维护社会和谐发展

B.体现了封建伦理道德观念

C.与封建专制制度建立相适应

D.反映了对儒学的批判继承

18.“身似菩提树,心如明镜台;时时勤拂拭,勿使惹尘埃。”与这—佛家偈语提倡的修炼方式类同的是

A.无为寡欲

B.格物致知

C.内心反省

D.经世致用

19.

“在卢梭民约论前约数十年,有此议论,不能不视为人类文化史最高出品。专著故自负,(顾)

亭林亦复推重。乾隆间,此书列入禁书;光绪之季,吾曾私自传印,以为播送民主思想之工具。”对梁启超描述的这本书理解错误的是

A.此书是指顾炎武的《日知录》

B.其议论的核心在于限制君权

C.其观点与西方启蒙思想有些相似

D.其对近代民主思潮的兴起有一定影响

20.有学者认为,明清之际的中国思想界,“以复古开新的模式完成了集古代思想之大成。”所谓“复古开新”,主要体现在

①先秦民本观念复兴

②工商皆本思想提出

③君主专制受到批判

④经世致用思潮形成

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④

二、非选择题

21.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一

桀纣之失天下,失其民也;失其民,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下也。

——《孟子·离娄上》

材料二

国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之;不知自省,又出怪异以警惧之;尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱,人君而欲止其乱也,自非大亡道之世者,天尽欲扶持而全安之。

——董仲舒《举贤良对策》

材料三

厚敛于民以养禽兽,而使民饥以死,则无异于驱兽以食人矣……盖侈用则伤财,伤财必至于害民。故爱民必先于节用。

——朱熹《四书章句集注》

材料四

……盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。是故桀纣之亡,乃所以为治也,秦政、蒙古之兴,乃所以为乱也。……为臣者轻视斯民之水火,即能辅君而兴,从君而亡,其于臣道固未尝不背也。

——黄宗羲《明夷待访录》

(1)材料一认为天下得失的关键因素是什么?为此,孟子提出了怎样的政治主张?(2分)

(2)材料二揭示了董仲舒什么主张和目的?这一时期儒学地位发生了什么变化?(5分)

(3)材料三中朱熹认为爱民的关键是什么?这一时期儒学的地位如何?(2分)

(4)据材料四,指出黄宗羲评价天下治乱的标准。为此他提出了什么主张?据所学知识,指出明末清初以黄宗羲为代表的进步思想家对儒学发展的影响。(3分)

(5)综合上述材料,指出不同阶段的儒学家治国理念的共同之处。从儒学家的努力与儒学地位的变化中,你能得到什么认识?(2分)

22.阅读下列材料:(16分)

材料一

学校,所以养士也。然古之圣王,其意不仅此也,必使治天下之具皆出于学校。而后设学校之意始备。

——黄宗羲《明夷待访录·学校》

材料二

治天下犹曳大木然。前者唱邪,后者唱许。君与臣共曳木之人也。

——黄宗羲《明夷待访录·原臣》

材料三

有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。……宰相一人,参知政事无常员。每日便殿议政。天子南面,宰相、六卿、谏官东西面以次坐。其执事皆用士人。凡章奏进呈。六科给事中主之,给事中以白宰相。宰相以白天子,同议可否,天子批红。天子不能尽,则宰相批之,下六部施行。

——黄宗羲《明夷待访录·置相》

请回答:

(1)据材料一,黄宗羲认为“学校”的职能有哪些 体现了他怎样的政治设想 (3分)

(2)据材料二,黄宗羲对君臣关系是怎样认识的 其目的何在 (2分)

(3)据材料三,黄宗羲对宰相制度是如何认识的 其真实意图是什么 明清时期君权与相权的关系较前朝发生了怎样的变化 (5分)

(4)据所学知识,概括明清时期思想活跃局面产生的背景及黄宗羲思想的时代特色。(6分)

参考答案

一、选择题

C B B B A

D D C A A

B D D A B

C B

C A

D

21、(1)因素:民心。主张:仁政。(2分)

(2)主张:天人感应。(或天人合一)。

目的:神化君权;警诫限制君权,巩固统治。

变化:成为封建正统思想;逐渐成为中国传统文化的主流思想。(5分)

(3)关键:薄敛节俭。

地位:南宋以后,逐渐成为长期占统治地位的官方哲学。(2分)

(4)标准:百姓的忧乐。

主张:天下为主,君为客。

影响:批判继承儒家思想,使儒家思想焕发新的生机。(3分)

(5)共同之处:以民为本(或关注民生)。

认识:儒学的发展不断适应统治者和时代的需要(或与时俱进)。(2分)

22、(1)职能:培养人才(养士);监督、议政。

设想:设立学校作为决定是非的最高机构。(3分)

(2)认识:君臣关系应该是平等的关系(相互协作,共同配合)。

目的:限制君主专制。(2分)

(3)认识:恢复宰相制;宰相辅佐君主,共议国事。

意图:相权制约皇权。

变化:明朝废丞相,君权合并相权;清朝设立军机处,大臣只能依据皇帝的旨意办事。(5分)

(4)背景:明清两代,社会动荡,封建社会衰弱时期;专制主义中央集权制度强化;商品经济进一步发展;理学僵化。(4分)

特色:儒家思想的新发展;反对君主专制的早期民主启蒙。(2分)

一、选择题(本大题共20小题,共60分)

1.钱穆先生在《中国历代政治得失》中说:“汉代从昭宣以下的历任宰相,几乎全是读书人……完全是因其是一读书知识分子而获入仕途。”出现这种现象的原因有

①官僚政治体系的确立

②考试为主的选官制度实行

③儒学地位的明显提高

④文官做相便于限制其权力

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

2.

“天地不仁,以万物为刍狗(指用草做成的狗形,供祭祀用)……道常无为而无不为。”与此引文最为接近的观点是

A.“仁者爱人”

B.“鸡犬之声相闻,老死不相往来”

C.“与人为善,暖于布帛”

D.“君者舟也,庶人者水也”

3.明清之际是一个“天崩地裂”的时代,“一些最敏锐的心灵”进行了一场痛定思痛的反思。下列哪项属于其反思后的主张

A.“天人感应”

B.“工、商皆民生之本”

C.“存天理,灭人欲”

D.“以法为本”、“法不阿贵”

4.17—18世纪欧洲出现了一股“中国热”,许多思想家对中国文化表现出浓厚的兴趣。下列董仲舒思想中不可能为当时思想家推崇的有

①“天人感应”②“大一统”③“君权神授”

A.①②③

B.①③

C.②③

D.③

5.“君设其本,臣操其末;君治其要,臣行其详;君操其柄,臣常其事”(《申子·大体篇》)。这实质上反映了

A.君主专制集权

B.君臣共理国政

C.君权兼并相权

D.君臣分工明确

6.王夫之是明清之际进步的思想家,下列观点中属于他的是

A.“人法地,地法天,天法道,道法自然”

B.“天人之际,合而为一”

C.“天人一物,内外一理”

D.“天,人也,人即天也;天,物也,物即天也”

7.“仁政”是儒家思想的重要内容,董仲舒提倡的“天人感应”继承了这一思想的表现是

A.“诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,四使并进”

B.“天子受命于天,天下受命于天子”

C.“臣事居,子事父,妻事夫……此天下之常道也”

D.“与天同者,大治;与天异者,大乱”

8.

“中新网”2010年7月2日电:据中央电视台报道,中共中央政治局今天召开会议,决定2010年10月在北京召开中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议,会议指出“切实保障和改善民生,巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果,促进经济长期平稳较快发展。”这一指示精神与下列哪一中国古代思想相一致

A.“礼之胜,和为贵”

B.“仁人无敌于天下”

C.“民为贵,社稷次之,君为轻”

D.“养心莫善于寡欲”

9.中国古代学术史上曾发生过一次著名的理学家辩论,甲方批评乙方做学问“支离”,乙方批评甲方做学问“太简”。下列各项中,属于当时甲方代表人物的主要观点是

A.发明本心

B.格物致知

C.知行合一

D.万物皆只是一个天理

10.近年来孔子学院已遍及五大洲。而孔子的学说传到西方,是从400多年前意大利传教士把记录孔子言行的《论语》一书译成拉丁文带到欧洲开始的。由此看来,下列说法不正确的是

A.伏尔泰不可能了解到孔子的思想

B.从孔子学院变体汉字标识看,其主要职责是推广汉语而非仅介绍孔子

C.孔子学院的建立是孔子“君子以文会友,以友辅仁”思想的现实实践

D.《马可·波罗行记》在西欧开始流传前欧洲人不可能了解到孔子的思想

11.以下收录某部著作中的一段师生对话录。

生:“必有是理,然后有是气,如何?”

师:“此本兄先后之可言,然比欲推其所从来,则需说先有是理。然理又非别为一物,印存乎是气之中,无是气,则是理亦无挂搭处……”其中的“师”是

12.“令后学者有所统壹,为群儒首。”提出这一观点的人一定是

A.王阳明

B.韩非子

C.荀子

D.董仲舒

13.在评价一位儒学大师的著作时,梁启超说:“他的政治理想,从近日青年眼光看去,虽平平无奇,但三百年前——卢骚《民约论》(即卢梭《社会契约论》)出世前之数十年,有这等议论,不能不算人类文化之一高贵产品。”他评价的是

A.董仲舒的《春秋繁露》

B.朱熹的《四书章句集注》

C.李贽的《焚书》

D.黄宗羲的《明夷待访录》

14.下列观点,体现了明末清初儒家思想的新发展的有

A.“天下为主,君为客”

B.“心外无物,心外无理”

C.“宇宙便是吾心,吾心既是真理”

D.“父子君臣,天下之定理”

15.17世纪的中国出现了顾炎武、黄宗羲、王夫之三大著名思想家,18世纪的法国则涌现出了伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠等举世闻名的大启蒙思想家。中法两国思想家在思想上的共同点是

A.倡导理性主义,批判愚昧和迷信

B.反对君主专制制度,主张人民为主

C.主张法律面前人人平等

D.变革政治制度,实行君主立宪

16.我国古代许多思想家都认识到了人民群众的力量和作用,并由此产生了早期的民本思想。下列思想主张体现了民本思想的是

①民不畏死,奈何以死惧之

②民可使由之,不可使知之

③民为贵,社稷次之,君为轻

④君者,舟也;庶人者,水也

A.①②

B.③④

C.①③④

D.①②③④

17.南宋朱熹说:“三纲五常,礼之大体,三代相继,皆因之而不能变”。其思想

A.主旨在于维护社会和谐发展

B.体现了封建伦理道德观念

C.与封建专制制度建立相适应

D.反映了对儒学的批判继承

18.“身似菩提树,心如明镜台;时时勤拂拭,勿使惹尘埃。”与这—佛家偈语提倡的修炼方式类同的是

A.无为寡欲

B.格物致知

C.内心反省

D.经世致用

19.

“在卢梭民约论前约数十年,有此议论,不能不视为人类文化史最高出品。专著故自负,(顾)

亭林亦复推重。乾隆间,此书列入禁书;光绪之季,吾曾私自传印,以为播送民主思想之工具。”对梁启超描述的这本书理解错误的是

A.此书是指顾炎武的《日知录》

B.其议论的核心在于限制君权

C.其观点与西方启蒙思想有些相似

D.其对近代民主思潮的兴起有一定影响

20.有学者认为,明清之际的中国思想界,“以复古开新的模式完成了集古代思想之大成。”所谓“复古开新”,主要体现在

①先秦民本观念复兴

②工商皆本思想提出

③君主专制受到批判

④经世致用思潮形成

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④

二、非选择题

21.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一

桀纣之失天下,失其民也;失其民,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下也。

——《孟子·离娄上》

材料二

国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之;不知自省,又出怪异以警惧之;尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱,人君而欲止其乱也,自非大亡道之世者,天尽欲扶持而全安之。

——董仲舒《举贤良对策》

材料三

厚敛于民以养禽兽,而使民饥以死,则无异于驱兽以食人矣……盖侈用则伤财,伤财必至于害民。故爱民必先于节用。

——朱熹《四书章句集注》

材料四

……盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。是故桀纣之亡,乃所以为治也,秦政、蒙古之兴,乃所以为乱也。……为臣者轻视斯民之水火,即能辅君而兴,从君而亡,其于臣道固未尝不背也。

——黄宗羲《明夷待访录》

(1)材料一认为天下得失的关键因素是什么?为此,孟子提出了怎样的政治主张?(2分)

(2)材料二揭示了董仲舒什么主张和目的?这一时期儒学地位发生了什么变化?(5分)

(3)材料三中朱熹认为爱民的关键是什么?这一时期儒学的地位如何?(2分)

(4)据材料四,指出黄宗羲评价天下治乱的标准。为此他提出了什么主张?据所学知识,指出明末清初以黄宗羲为代表的进步思想家对儒学发展的影响。(3分)

(5)综合上述材料,指出不同阶段的儒学家治国理念的共同之处。从儒学家的努力与儒学地位的变化中,你能得到什么认识?(2分)

22.阅读下列材料:(16分)

材料一

学校,所以养士也。然古之圣王,其意不仅此也,必使治天下之具皆出于学校。而后设学校之意始备。

——黄宗羲《明夷待访录·学校》

材料二

治天下犹曳大木然。前者唱邪,后者唱许。君与臣共曳木之人也。

——黄宗羲《明夷待访录·原臣》

材料三

有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。……宰相一人,参知政事无常员。每日便殿议政。天子南面,宰相、六卿、谏官东西面以次坐。其执事皆用士人。凡章奏进呈。六科给事中主之,给事中以白宰相。宰相以白天子,同议可否,天子批红。天子不能尽,则宰相批之,下六部施行。

——黄宗羲《明夷待访录·置相》

请回答:

(1)据材料一,黄宗羲认为“学校”的职能有哪些 体现了他怎样的政治设想 (3分)

(2)据材料二,黄宗羲对君臣关系是怎样认识的 其目的何在 (2分)

(3)据材料三,黄宗羲对宰相制度是如何认识的 其真实意图是什么 明清时期君权与相权的关系较前朝发生了怎样的变化 (5分)

(4)据所学知识,概括明清时期思想活跃局面产生的背景及黄宗羲思想的时代特色。(6分)

参考答案

一、选择题

C B B B A

D D C A A

B D D A B

C B

C A

D

21、(1)因素:民心。主张:仁政。(2分)

(2)主张:天人感应。(或天人合一)。

目的:神化君权;警诫限制君权,巩固统治。

变化:成为封建正统思想;逐渐成为中国传统文化的主流思想。(5分)

(3)关键:薄敛节俭。

地位:南宋以后,逐渐成为长期占统治地位的官方哲学。(2分)

(4)标准:百姓的忧乐。

主张:天下为主,君为客。

影响:批判继承儒家思想,使儒家思想焕发新的生机。(3分)

(5)共同之处:以民为本(或关注民生)。

认识:儒学的发展不断适应统治者和时代的需要(或与时俱进)。(2分)

22、(1)职能:培养人才(养士);监督、议政。

设想:设立学校作为决定是非的最高机构。(3分)

(2)认识:君臣关系应该是平等的关系(相互协作,共同配合)。

目的:限制君主专制。(2分)

(3)认识:恢复宰相制;宰相辅佐君主,共议国事。

意图:相权制约皇权。

变化:明朝废丞相,君权合并相权;清朝设立军机处,大臣只能依据皇帝的旨意办事。(5分)

(4)背景:明清两代,社会动荡,封建社会衰弱时期;专制主义中央集权制度强化;商品经济进一步发展;理学僵化。(4分)

特色:儒家思想的新发展;反对君主专制的早期民主启蒙。(2分)

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术