人民版历史必修二专题七复习课件苏联社会主义建设的经验和教训 (共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版历史必修二专题七复习课件苏联社会主义建设的经验和教训 (共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 724.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-10-22 13:20:15 | ||

图片预览

文档简介

课件30张PPT。苏联社会主义建设的经验与教训考 试 说 明

战时共产主义政策的主要内容、实施新经济政策的必要性、新经济政策的主要内容与作用。

“斯大林模式”在经济方面的主要表现以及在实践中的经验教训。

赫鲁晓夫改革的主要内容、戈尔巴乔夫政治改革的主要内容和后果。 1、从社会主义史角度认识社会主义马克思主义诞生 (从空想到科学)

第一国际、巴黎公社 (从理论到实践)

十月革命、斯大林模式 (一国实践)

多国实践、苏联解体、中国改革开放

(曲折发展)总体把握

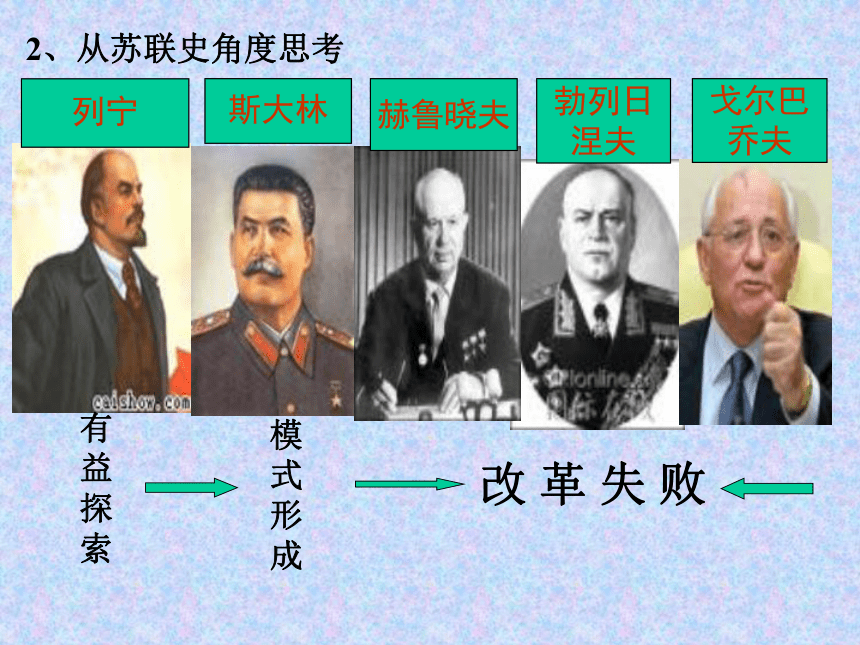

列宁

斯大林

赫鲁晓夫勃列日

涅夫戈尔巴

乔夫2、从苏联史角度思考改 革 失 败有益探索模式形成苏联国旗、国徽俄罗斯联邦国旗

、国徽苏联成立—1922.12.30苏联解体-1991.12.213、从中苏比较角度认识 中苏两国在国情、国际环境、政治经济体制、农业集体化、计划经济、体制改革、国家统一等问题上有许多相似之处。4、从现代化角度认识: 现代化的核心:

农业社会向工业社会的过渡

政治——民主化、法制化

经济——工业化、全球化

思想文化——科学化

现代化使命苏联现代化的主要成就是什么?存在哪些严重缺陷? 思考:

结合教材113页历史纵横回答:这反映了苏俄当时采取了什么措施?此外,还有哪些具体措施?有何特点?“不劳动者不得食”!

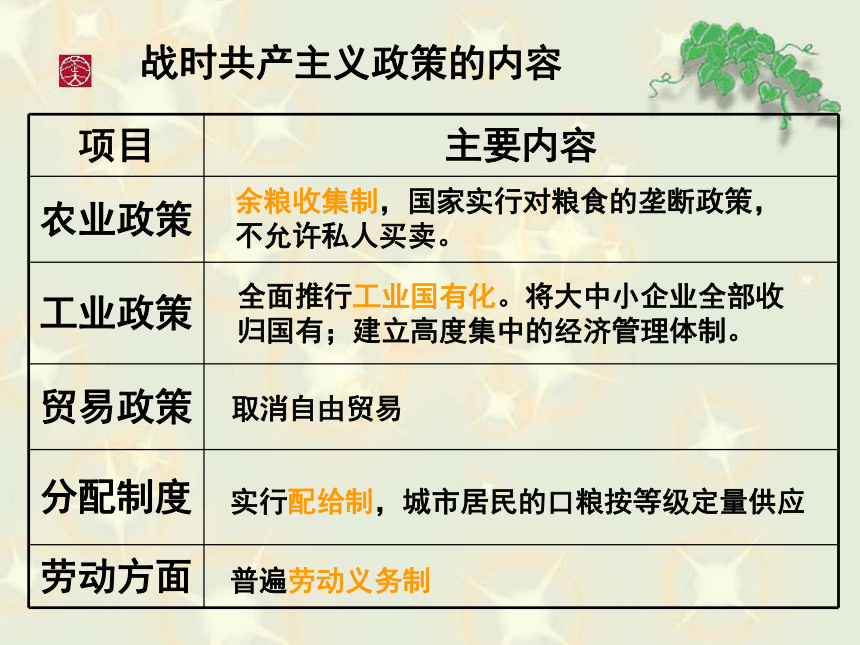

战时共产主义政策的内容思考:

战时共产主义政策为什么会向新经济政策转变?

材料一:国内战争结束后,余粮收集制非但没有取消,反而强化了,1920—1921年度的粮食收购量却翻了一番,而农民获得的代价仅是一些贬值99.5%的“彩色纸片”。这种越来越严厉的无偿征购,农民已不堪忍受,农民的不满演变为农民暴动的事件。材料二:而工人因生活条件的恶化也日益不满。1921年春,在彼得格勒、莫斯科等城市发生了工人罢工和抗议游行。更为严重的是,2月28日发生了喀琅施塔得水兵叛乱,他们抛出了“贸易自由”“拥护不要共产党人参加的苏维埃”。参加叛乱的水兵大部分来自农村,他们的情绪反映了农民是何等的不满。1920年苏俄发生的示威游行材料一、二说明了什么?社会矛盾尖锐,政局动荡思考:

新经济政策“新”在何处?新经济政策和战时共产主义政策相比有哪些内容余粮收集制全面推行工业国有化取消自由贸易实行配给制粮食税代替余粮收集制国家资本主义恢复自由贸易,允许商品买卖实行按劳分配制减轻了农民负担,缓解了政府和农民之间的矛盾提高了劳动生产率,取得较好的经济效益有利于市场经济的发展提高了工人工作的积极性利用商品货币关系进行社会主义建设。在公有制的前提下,允许多种所有制形式存在。高度集中,行政管理。单一的公有制体制。新经济政策新在何处?“新” 战时共产主义政策是在生活中排斥商品关系,用军事和行政手段控制社会运转,进而直接进入社会主义;

新经济政策是通过在一定限度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系来扩大生产,改善和工农联盟,逐步过渡到社会主义。这是新经济政策“新”之处。新经济政策材料: 在列宁看来:“‘战时共产主义’是战争和经济破坏迫使我们实行的。它不是而且也不能是适应无产阶级经济任务的政策。它是一种临时的办法。”(《列宁选集》第4卷第517页。)

但在当时的多数共产党人看来,却正好相反。他们始终认为,向国家资本主义倒退的“新经济政策”才是一种“临时的不得已办法”。而取消商品、货币、私有制和市场的共产主义,才是正统的马克思主义意识形态。 列宁的新经济政策,从刚一提出即遭到了在联共中央中拥有多数地位的“左”派共产主义者激烈的集体反对并展开了论战。“列宁善于发现理论与现实之间存在的矛盾,他曾原原本本地研究了马克思关于世界革命的理论,提出了向社会主义前进的新计划--新经济政策。但是对这项新计划,甚至连他最亲密的战友们也感到不理解。“ (尼古拉·津科维奇《领袖和战友》,第77页。)

——网络资料 新经济政策的实质:在国家掌握主要经济命脉的前提下,允许资本主义在一定范围和一定程度上恢复和发展,利用市场、商品和货币关系建设社会主义的经济体制。结合史实,从背景、内容和作用等方面概括说明苏俄实行新经济政策与中国改革开放

政策的共同之处。思考:“斯大林模式”在经济方面的主要表现是什么?“斯大林模式”

经济体制方面主要表现为:实行高度集中的部门管理体制;实行排斥价值规律的指令性计划经济;主要以行政手段来管理经济。

经济建设指导方针表现为:优先发展重工业。思考:“斯大林模式” 在实践中的经验教训是什么? “斯大林模式”

利:使苏联国力增强、国民素质提高;对资本主义国家起了借鉴作用;为取得反法西斯的胜利奠定了物质基础。

弊:①政治方面:造成个人的高度专权;缺乏对干部的监督;盛行对斯大林的个人崇拜。

②经济方面:造成国民经济比例失调,影响经济的可持续发展;造成企业利润下降,压抑了劳动者的积极性;牺牲农民利益,挫伤他们的积极性。

③总之,对二战后苏联的发展是极为不利的,成为以后苏联解体和东欧剧变的重要原因。

20世纪在世界现代化发展道路上有着三个重要的改革调整机遇。一次是20年代初的俄国,一次是30年代西方大危机时期的美国,一次是70年代末期以来的中国。请结合史实回答:

(1)俄国、美国、中国“改革调整的机遇”分别是什么?

(2)这三国的改革调整各有什么主要特点?结果和影响如何?

(3)据此你如何认识资本主义和社会主义的经济体制?

【答】(1)俄国:1921年苏俄实行新经济政策;美国:1933年罗斯福实施新政;中国:1978年实行改革开放。

(2)特点:俄国通过在一定程度上恢复国家资本主义的办法发展生产,建立社会主义工业和农业的市场交流;美国用国家干预经济的办法达到解决经济危机的目的;中国克服计划经济体制的弊端,在坚持社会主义制度前提下,改革生产关系中不适应生产力发展的环节,解放生产力,最终建立社会主义市场经济体制。结果和影响:苏俄促进了工农业的发展,但到1928年新经济政策被废除,建立起斯大林高度集中是经济体制;美国摆脱了经济危机,并促成了战后出现国家垄断资本主义大发展的趋势;中国现代化建设出现繁荣景象。

(3)认识:资本主义也有计划,社会主义也有市场,计划和市场只是经济手段,不是资本主义和社会主义的本质区别。

材料一 既然我们还不能实现从小生产到社会主义的直接过渡,所以作为小生产者和交换的自发性的资本主义,在一定范围内是不可避免的,所以我们应利用资本主义作为小生产和社会主义之间的中间环节,作为提高生产力的手段、途径和方式、方法。

材料二 既然无产阶级紧紧掌握着政权,紧紧掌握着运输业和大工业,这里也就没有什么使无产阶级政权可怕的地方。

请回答:

(1)发展商品生产和商品交换是否会使资本主义因素发展?是否一定会走上资本主义道路?为什么?据上述材料加以分析说明。

(2)实行商品交换,遵循了历史唯物主义的哪一条重要规律?

(3)社会主义要建成并巩固的最根本条件是什么?

【答】(1)发展商品生产和交换,在一定范围内会使资本主义因素发展。但不一定走上资本主义道路。因为无产阶级掌握着政权,掌握着国家的经济命脉--运输业和大工业。

(2)由战时共产主义政策中"取消一切商品贸易"到新经济政策"实行产品交换"是对生产关系方面的调整,因而遵循了"生产关系适应生产力发展"的历史唯物主义规律。

(3)无产阶级在掌握政权的情况下,使生产力迅速发展,超过资本主义社会的生产力水平。

战时共产主义政策的主要内容、实施新经济政策的必要性、新经济政策的主要内容与作用。

“斯大林模式”在经济方面的主要表现以及在实践中的经验教训。

赫鲁晓夫改革的主要内容、戈尔巴乔夫政治改革的主要内容和后果。 1、从社会主义史角度认识社会主义马克思主义诞生 (从空想到科学)

第一国际、巴黎公社 (从理论到实践)

十月革命、斯大林模式 (一国实践)

多国实践、苏联解体、中国改革开放

(曲折发展)总体把握

列宁

斯大林

赫鲁晓夫勃列日

涅夫戈尔巴

乔夫2、从苏联史角度思考改 革 失 败有益探索模式形成苏联国旗、国徽俄罗斯联邦国旗

、国徽苏联成立—1922.12.30苏联解体-1991.12.213、从中苏比较角度认识 中苏两国在国情、国际环境、政治经济体制、农业集体化、计划经济、体制改革、国家统一等问题上有许多相似之处。4、从现代化角度认识: 现代化的核心:

农业社会向工业社会的过渡

政治——民主化、法制化

经济——工业化、全球化

思想文化——科学化

现代化使命苏联现代化的主要成就是什么?存在哪些严重缺陷? 思考:

结合教材113页历史纵横回答:这反映了苏俄当时采取了什么措施?此外,还有哪些具体措施?有何特点?“不劳动者不得食”!

战时共产主义政策的内容思考:

战时共产主义政策为什么会向新经济政策转变?

材料一:国内战争结束后,余粮收集制非但没有取消,反而强化了,1920—1921年度的粮食收购量却翻了一番,而农民获得的代价仅是一些贬值99.5%的“彩色纸片”。这种越来越严厉的无偿征购,农民已不堪忍受,农民的不满演变为农民暴动的事件。材料二:而工人因生活条件的恶化也日益不满。1921年春,在彼得格勒、莫斯科等城市发生了工人罢工和抗议游行。更为严重的是,2月28日发生了喀琅施塔得水兵叛乱,他们抛出了“贸易自由”“拥护不要共产党人参加的苏维埃”。参加叛乱的水兵大部分来自农村,他们的情绪反映了农民是何等的不满。1920年苏俄发生的示威游行材料一、二说明了什么?社会矛盾尖锐,政局动荡思考:

新经济政策“新”在何处?新经济政策和战时共产主义政策相比有哪些内容余粮收集制全面推行工业国有化取消自由贸易实行配给制粮食税代替余粮收集制国家资本主义恢复自由贸易,允许商品买卖实行按劳分配制减轻了农民负担,缓解了政府和农民之间的矛盾提高了劳动生产率,取得较好的经济效益有利于市场经济的发展提高了工人工作的积极性利用商品货币关系进行社会主义建设。在公有制的前提下,允许多种所有制形式存在。高度集中,行政管理。单一的公有制体制。新经济政策新在何处?“新” 战时共产主义政策是在生活中排斥商品关系,用军事和行政手段控制社会运转,进而直接进入社会主义;

新经济政策是通过在一定限度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系来扩大生产,改善和工农联盟,逐步过渡到社会主义。这是新经济政策“新”之处。新经济政策材料: 在列宁看来:“‘战时共产主义’是战争和经济破坏迫使我们实行的。它不是而且也不能是适应无产阶级经济任务的政策。它是一种临时的办法。”(《列宁选集》第4卷第517页。)

但在当时的多数共产党人看来,却正好相反。他们始终认为,向国家资本主义倒退的“新经济政策”才是一种“临时的不得已办法”。而取消商品、货币、私有制和市场的共产主义,才是正统的马克思主义意识形态。 列宁的新经济政策,从刚一提出即遭到了在联共中央中拥有多数地位的“左”派共产主义者激烈的集体反对并展开了论战。“列宁善于发现理论与现实之间存在的矛盾,他曾原原本本地研究了马克思关于世界革命的理论,提出了向社会主义前进的新计划--新经济政策。但是对这项新计划,甚至连他最亲密的战友们也感到不理解。“ (尼古拉·津科维奇《领袖和战友》,第77页。)

——网络资料 新经济政策的实质:在国家掌握主要经济命脉的前提下,允许资本主义在一定范围和一定程度上恢复和发展,利用市场、商品和货币关系建设社会主义的经济体制。结合史实,从背景、内容和作用等方面概括说明苏俄实行新经济政策与中国改革开放

政策的共同之处。思考:“斯大林模式”在经济方面的主要表现是什么?“斯大林模式”

经济体制方面主要表现为:实行高度集中的部门管理体制;实行排斥价值规律的指令性计划经济;主要以行政手段来管理经济。

经济建设指导方针表现为:优先发展重工业。思考:“斯大林模式” 在实践中的经验教训是什么? “斯大林模式”

利:使苏联国力增强、国民素质提高;对资本主义国家起了借鉴作用;为取得反法西斯的胜利奠定了物质基础。

弊:①政治方面:造成个人的高度专权;缺乏对干部的监督;盛行对斯大林的个人崇拜。

②经济方面:造成国民经济比例失调,影响经济的可持续发展;造成企业利润下降,压抑了劳动者的积极性;牺牲农民利益,挫伤他们的积极性。

③总之,对二战后苏联的发展是极为不利的,成为以后苏联解体和东欧剧变的重要原因。

20世纪在世界现代化发展道路上有着三个重要的改革调整机遇。一次是20年代初的俄国,一次是30年代西方大危机时期的美国,一次是70年代末期以来的中国。请结合史实回答:

(1)俄国、美国、中国“改革调整的机遇”分别是什么?

(2)这三国的改革调整各有什么主要特点?结果和影响如何?

(3)据此你如何认识资本主义和社会主义的经济体制?

【答】(1)俄国:1921年苏俄实行新经济政策;美国:1933年罗斯福实施新政;中国:1978年实行改革开放。

(2)特点:俄国通过在一定程度上恢复国家资本主义的办法发展生产,建立社会主义工业和农业的市场交流;美国用国家干预经济的办法达到解决经济危机的目的;中国克服计划经济体制的弊端,在坚持社会主义制度前提下,改革生产关系中不适应生产力发展的环节,解放生产力,最终建立社会主义市场经济体制。结果和影响:苏俄促进了工农业的发展,但到1928年新经济政策被废除,建立起斯大林高度集中是经济体制;美国摆脱了经济危机,并促成了战后出现国家垄断资本主义大发展的趋势;中国现代化建设出现繁荣景象。

(3)认识:资本主义也有计划,社会主义也有市场,计划和市场只是经济手段,不是资本主义和社会主义的本质区别。

材料一 既然我们还不能实现从小生产到社会主义的直接过渡,所以作为小生产者和交换的自发性的资本主义,在一定范围内是不可避免的,所以我们应利用资本主义作为小生产和社会主义之间的中间环节,作为提高生产力的手段、途径和方式、方法。

材料二 既然无产阶级紧紧掌握着政权,紧紧掌握着运输业和大工业,这里也就没有什么使无产阶级政权可怕的地方。

请回答:

(1)发展商品生产和商品交换是否会使资本主义因素发展?是否一定会走上资本主义道路?为什么?据上述材料加以分析说明。

(2)实行商品交换,遵循了历史唯物主义的哪一条重要规律?

(3)社会主义要建成并巩固的最根本条件是什么?

【答】(1)发展商品生产和交换,在一定范围内会使资本主义因素发展。但不一定走上资本主义道路。因为无产阶级掌握着政权,掌握着国家的经济命脉--运输业和大工业。

(2)由战时共产主义政策中"取消一切商品贸易"到新经济政策"实行产品交换"是对生产关系方面的调整,因而遵循了"生产关系适应生产力发展"的历史唯物主义规律。

(3)无产阶级在掌握政权的情况下,使生产力迅速发展,超过资本主义社会的生产力水平。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航