人教版生物必修一教学设计-第四章第2节生物膜的流动镶嵌模型

文档属性

| 名称 | 人教版生物必修一教学设计-第四章第2节生物膜的流动镶嵌模型 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 135.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2016-10-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《生物膜的流动镶嵌模型》教学设计

一、教学分析

1.教学内容分析

《生物膜的流动镶嵌模型》是人教版高中生物①《分子与细胞》第4章第2节的内容,1课时完成。第3章第1节《细胞膜—系统的边界》已介绍细胞膜的成分和功能,并安排“体验制备细胞膜的方法”实验,为学生后续学道路。但对于细胞膜的结构,细胞膜控制物质进出细胞的功能没有展开叙述。本节将在学生学习第3章相关知识的基础上,以科学家探索生物膜结构的科学史为线索,引导学生了解科学研究离不开探索精神、理性思维和技术手段的结合,使学生形成以系统论的视角来观察和分析世间万物的意识,为学生进一步理解生命系统的物质组成、结构、功能和发展变化,生命系统的开放性,细胞的生命历程等奠定基础,因此本节内容在本模块中起着承上启下的作用。

2.教学对象分析

学生对细胞膜并不陌生,在初中生物课学习细胞的基本结构时,学生对细胞膜已经有所了解。进入高中阶段,学生的抽象逻辑思维能力逐步由经验型向理论型发展,能以理论作指导去分析、解决各种问题。与其智力发展的情况相呼应,高中学生的各种个性品质也已趋于稳定和成熟,学生的自我意识高度发展。教师在研究学生知识储备和心理发展的基础上,以科学史为情境,引导学生对科学家的实验进行分析推测,逐步学会提出假说。并以问题串的形式,引导学生通过质疑和推理加深对科学过程、方法和技术的理解,增强学生的思维能力从经验型向理论型转变,发展学生的自主意识和独立解决问题的能力,引导学生树立正确的科学发展观和形成不断进取的精神。

3.教学资源分析

学校多媒体教学设施完善,学生能熟练上网查找资料。课前教师准备多媒体课件,布置学生上网查找科学家建立生物膜模型的过程资料。课堂教学中教师以问题串的形式引导学生合作探究,通过讨论,提出假说。组织学生开展磷脂双分子层探究活动,加深学生对生物膜结构的理解。

二、教学目标

1.知识与技能

(1)多媒体展示科学家对生物膜结构的探索历程,学生了解科学研究离不开探索精神、理性思维和技术手段的有效结合;

(2)说出细胞膜具有流动性的原因;

(3)描述生物膜的流动镶嵌模型;

2.过程与方法

(1)通过分析科学家建立生物膜模型的过程,学生尝试做出假设;

(2)学生开展磷脂双分子层探究活动,理解细胞膜的空间立体结构;

3.情感态度与价值观

(1)学生认同生物膜结构与功能相适应;

(2)学生理解假说提出要以实验和观察为依据,需要严谨推理和大胆想象,并通过实验进一步验证;

(3)学生认同实验技术手段进步在促进科学发展中的作用;

三、教学重点及难点

教师依据教学内容及学生实际确定本课教学重点及难点。

1.教学重点

(1)脂质在细胞膜中必然排列为连续的两层;

(2)生物膜的流动镶嵌模型的基本内容;

2.教学难点

脂质在细胞膜中必然排列为连续的两层;

四、教学过程

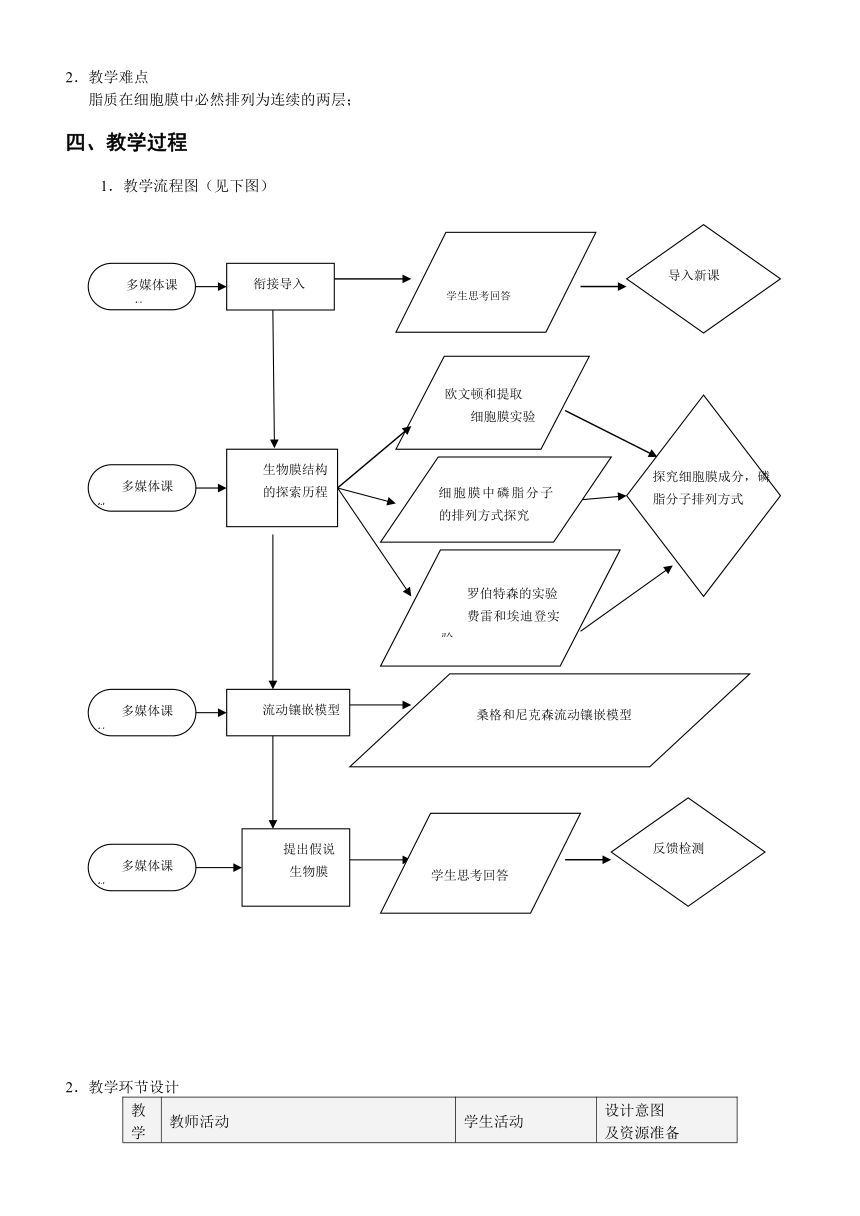

1.教学流程图(见下图)

2.教学环节设计

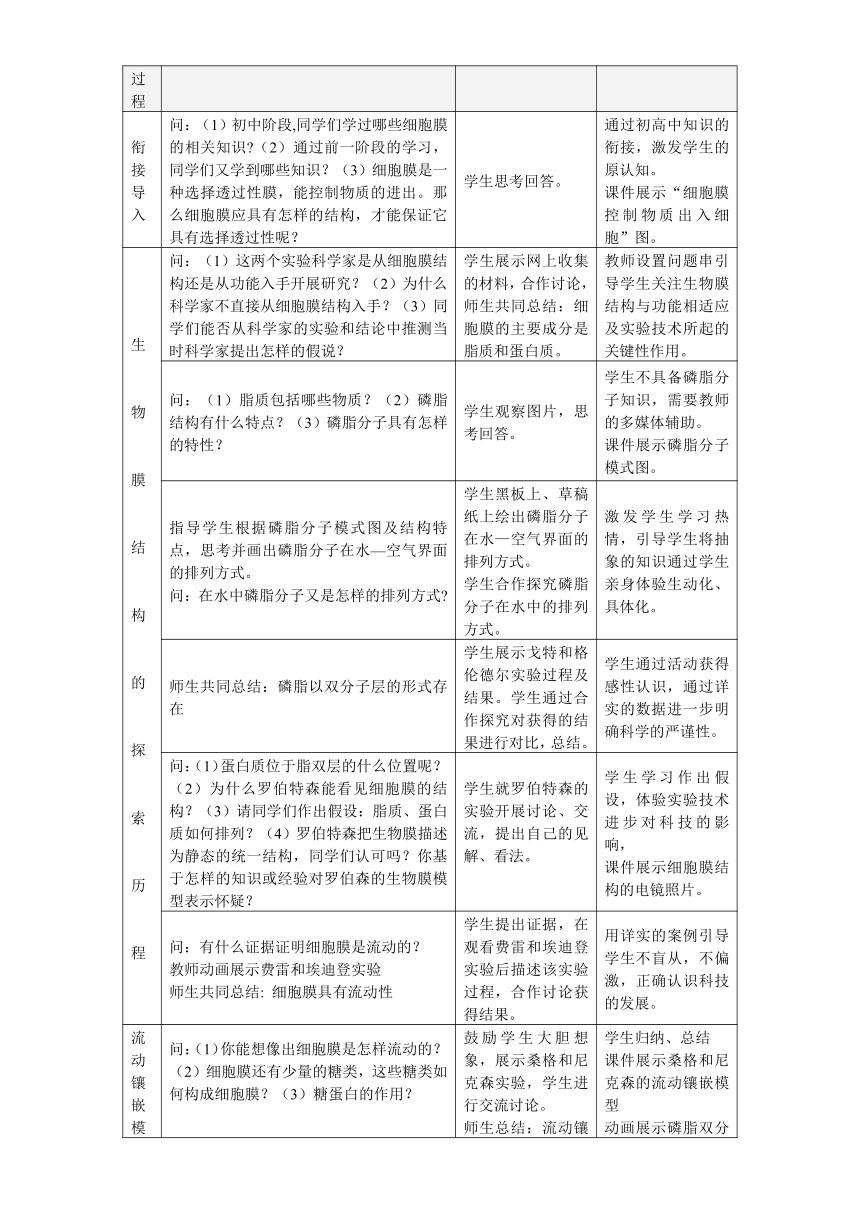

教学过程

教师活动

学生活动

设计意图及资源准备

衔接导入

问:(1)初中阶段,同学们学过哪些细胞膜的相关知识 (2)通过前一阶段的学习,同学们又学到哪些知识?(3)细胞膜是一种选择透过性膜,能控制物质的进出。那么细胞膜应具有怎样的结构,才能保证它具有选择透过性呢?

学生思考回答。

通过初高中知识的衔接,激发学生的原认知。课件展示“细胞膜控制物质出入细胞”图。

生物膜结构的探索历程

问:(1)这两个实验科学家是从细胞膜结构还是从功能入手开展研究?(2)为什么科学家不直接从细胞膜结构入手?(3)同学们能否从科学家的实验和结论中推测当时科学家提出怎样的假说?

学生展示网上收集的材料,合作讨论,师生共同总结:细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质。

教师设置问题串引导学生关注生物膜结构与功能相适应及实验技术所起的关键性作用。

问:(1)脂质包括哪些物质?(2)磷脂结构有什么特点?(3)磷脂分子具有怎样的特性?

学生观察图片,思考回答。

学生不具备磷脂分子知识,需要教师的多媒体辅助。课件展示磷脂分子模式图。

指导学生根据磷脂分子模式图及结构特点,思考并画出磷脂分子在水—空气界面的排列方式。问:在水中磷脂分子又是怎样的排列方式

学生黑板上、草稿纸上绘出磷脂分子在水—空气界面的排列方式。学生合作探究磷脂分子在水中的排列方式。

激发学生学习热情,引导学生将抽象的知识通过学生亲身体验生动化、具体化。

师生共同总结:磷脂以双分子层的形式存在

学生展示戈特和格伦德尔实验过程及结果。学生通过合作探究对获得的结果进行对比,总结。

学生通过活动获得感性认识,通过详实的数据进一步明确科学的严谨性。

问:(1)蛋白质位于脂双层的什么位置呢?(2)为什么罗伯特森能看见细胞膜的结构?(3)请同学们作出假设:脂质、蛋白质如何排列?(4)罗伯特森把生物膜描述为静态的统一结构,同学们认可吗?你基于怎样的知识或经验对罗伯森的生物膜模型表示怀疑?

学生就罗伯特森的实验开展讨论、交流,提出自己的见解、看法。

学生学习作出假设,体验实验技术进步对科技的影响,课件展示细胞膜结构的电镜照片。

问:有什么证据证明细胞膜是流动的?教师动画展示费雷和埃迪登实验师生共同总结:

细胞膜具有流动性

学生提出证据,在观看费雷和埃迪登实验后描述该实验过程,合作讨论获得结果。

用详实的案例引导学生不盲从,不偏激,正确认识科技的发展。

流动镶嵌模型

问:(1)你能想像出细胞膜是怎样流动的?(2)细胞膜还有少量的糖类,这些糖类如何构成细胞膜?(3)糖蛋白的作用?

鼓励学生大胆想象,展示桑格和尼克森实验,学生进行交流讨论。师生总结:流动镶嵌模型的基本内容。

学生归纳、总结课件展示桑格和尼克森的流动镶嵌模型动画展示磷脂双分子层和大部分蛋白质运动

提出假说

请归纳总结科学们建立生物膜结构模型过程的特点。明确:(1)什么是假说?(2)提出假说的依据是什么?

学生思考回答

学生初步学会提出假说科学方法。

生物膜

细胞中除了细胞膜,还有细胞器膜和核膜在组成成分和分子结构大体相似,因此本课的主题为《生物膜的流动镶嵌模型》

学生认真倾听

学生明确生物膜与细胞膜之间的关系。

教学反馈

通过练习检验学生对本节知识的掌握程度。引导学生分析生物膜模型的建立和完善过程受到哪些启示?

学生思考踊跃回答

教师不仅关注知识与技能,更应通过学生的启示,引导学生情感、态度、价值观发展。课件展示对生物膜结构的探索历程小结。

板书设计

细胞的物质输入和输出

生物膜的流动镶嵌模型

一、对生物膜结构的探索历程时间科学家实验过程实验技术实验结论19世纪末20世纪初1925年20世纪40—50年代1959年20世纪60年代1970年1972年

二、流动镶嵌模型的基本内容

作业

一、选择题(单选题)1、若将细胞膜的磷脂提取后放入盛有水的容器中,下列能正确反映其分布的图是(

)2、用红色荧光染料标记人细胞膜上的蛋白质,用绿色荧光染料标记小鼠细胞膜上的蛋白质。把人和小鼠的细胞融合。刚融合时融合细胞一半发红色荧光,另一半发绿色荧光,将融合后的细胞在适宜的条件下培养,保持其活性,但融合后的杂交细胞仍为一半红,一半绿,发生这一现象可能的原因是(

)A、人细胞与小鼠细胞发生反应

B、构成人细胞的磷脂分子和小鼠细胞的磷脂分子不具亲和性

C、人细胞的蛋白质分子大位于下方,小鼠细胞的蛋白质分子小位于上方D、细胞膜上的蛋白质变性,细胞膜失去了流动性3、白细胞可以吞噬整个病菌,这一事实说明细胞膜(

)A、具有选择透过性

B、具有全透性

C、具有一定的流动性

D、具有保护作用

设计

4、下面有选择透过性细胞膜的一组细胞是(

)①食用的糖醋蒜的细胞

②蚕豆叶的表皮细胞

③植物的根毛细胞④人口腔上皮细胞

⑤用盐酸解离的洋葱根尖细胞①②③

B、②③⑤

C、①④⑤

D、②③④5、细胞膜与其完成各种生理功能极为重要的结构特点是(

)A、磷脂排列成双分子层

B、蛋白质分子覆盖或镶嵌于磷脂双分子层

C、两侧膜物质分子排列不对称

D、膜物质具有一定的流动性

非选择题如图表示细胞膜的亚显微结构模式图,请据图回答:(1)图中[B]_________的基本组成单位是_________。构成细胞膜基本支架的结构是[

]_________。(2)与细胞膜的识别功能有关的结构是[

]_________。(3)不同的细胞的细胞膜的生理功能不同,主要取决于细胞膜上的哪种结构的不同?_________(填写标号)。(4)细胞膜的外侧是_________(M或N)侧,判断依据是_______________________。(5)经分析人体细胞内外成分,发现细胞内外化学成分及其含量差别很大,这说明细胞膜具有哪些生理功能?(6)该种细胞膜的结构模型被称为______________________________

。

3.教学评价设计

课堂教学中学习目标、学习任务及学生全体参与和个体参与情况调查,学生课堂表现,课后调查及教师课后分析评价等。

课堂教学总体描述

【学习目标】

基本达成

未达成的目标有:

【学习任务】

完成质量高

完成质量一般

未完成【学生活动】

[自主性]

主动参与为主

被动参与为主

[互动性]

师生互动生生互动

兼有师生/生生互动

学生访谈

学习状态描述:

积极

快乐

自信

满足

平静

紧张

涣散

焦虑

恐慌对话记录:

课后分析

总结经验,发现问题,提出建议。

4.反思和总结

本节课教师通过多媒体辅助教学,引导学生通过问题串分析科学家探索生物膜结构的曲折历程,突出科学史、科学研究方法、技术及结构与功能相适应观点的教育,效果比较理想。本节课学生学习的难点是理解磷脂双分子层结构,教师通过引导学生先绘制多磷脂分子在水—空气界面的排列方式,然后引导学生思考磷脂分子在水中的排列方式,并让学生在活动中理解磷脂分子在水中排列成球型,并通过科学家提供的数据进一步确认学生的判断,从而突破本课的难点,学生的学习兴趣和学习成效显著。教师课前布置学生小组分工上网收集科学家的研究故事,为学生课堂的讨论、小组合作做好铺垫。学生在教师的引导下,发挥主观能动性,积极探索,学生的生物科学素养得到提升。存在的不足:教材内容偏多,只有1课时,教师不可能在每个科学研究中都平均使力。所以教师对教材的有效整合,多媒体课件的适时辅助,学生活动的精致开展,学生合作探究的时间掌控就显得尤为重要,在这些方面教师的教学功底尚需加强。

欧文顿和提取

细胞膜实验

提出假说

生物膜

细胞膜中磷脂分子的排列方式探究

流动镶嵌模型

罗伯特森的实验

费雷和埃迪登实验

桑格和尼克森流动镶嵌模型

多媒体课件

多媒体课件

学生思考回答

衔接导入

生物膜结构

的探索历程

导入新课

探究细胞膜成分,磷脂分子排列方式

学生思考回答

反馈检测

多媒体课件

多媒体课件

一、教学分析

1.教学内容分析

《生物膜的流动镶嵌模型》是人教版高中生物①《分子与细胞》第4章第2节的内容,1课时完成。第3章第1节《细胞膜—系统的边界》已介绍细胞膜的成分和功能,并安排“体验制备细胞膜的方法”实验,为学生后续学道路。但对于细胞膜的结构,细胞膜控制物质进出细胞的功能没有展开叙述。本节将在学生学习第3章相关知识的基础上,以科学家探索生物膜结构的科学史为线索,引导学生了解科学研究离不开探索精神、理性思维和技术手段的结合,使学生形成以系统论的视角来观察和分析世间万物的意识,为学生进一步理解生命系统的物质组成、结构、功能和发展变化,生命系统的开放性,细胞的生命历程等奠定基础,因此本节内容在本模块中起着承上启下的作用。

2.教学对象分析

学生对细胞膜并不陌生,在初中生物课学习细胞的基本结构时,学生对细胞膜已经有所了解。进入高中阶段,学生的抽象逻辑思维能力逐步由经验型向理论型发展,能以理论作指导去分析、解决各种问题。与其智力发展的情况相呼应,高中学生的各种个性品质也已趋于稳定和成熟,学生的自我意识高度发展。教师在研究学生知识储备和心理发展的基础上,以科学史为情境,引导学生对科学家的实验进行分析推测,逐步学会提出假说。并以问题串的形式,引导学生通过质疑和推理加深对科学过程、方法和技术的理解,增强学生的思维能力从经验型向理论型转变,发展学生的自主意识和独立解决问题的能力,引导学生树立正确的科学发展观和形成不断进取的精神。

3.教学资源分析

学校多媒体教学设施完善,学生能熟练上网查找资料。课前教师准备多媒体课件,布置学生上网查找科学家建立生物膜模型的过程资料。课堂教学中教师以问题串的形式引导学生合作探究,通过讨论,提出假说。组织学生开展磷脂双分子层探究活动,加深学生对生物膜结构的理解。

二、教学目标

1.知识与技能

(1)多媒体展示科学家对生物膜结构的探索历程,学生了解科学研究离不开探索精神、理性思维和技术手段的有效结合;

(2)说出细胞膜具有流动性的原因;

(3)描述生物膜的流动镶嵌模型;

2.过程与方法

(1)通过分析科学家建立生物膜模型的过程,学生尝试做出假设;

(2)学生开展磷脂双分子层探究活动,理解细胞膜的空间立体结构;

3.情感态度与价值观

(1)学生认同生物膜结构与功能相适应;

(2)学生理解假说提出要以实验和观察为依据,需要严谨推理和大胆想象,并通过实验进一步验证;

(3)学生认同实验技术手段进步在促进科学发展中的作用;

三、教学重点及难点

教师依据教学内容及学生实际确定本课教学重点及难点。

1.教学重点

(1)脂质在细胞膜中必然排列为连续的两层;

(2)生物膜的流动镶嵌模型的基本内容;

2.教学难点

脂质在细胞膜中必然排列为连续的两层;

四、教学过程

1.教学流程图(见下图)

2.教学环节设计

教学过程

教师活动

学生活动

设计意图及资源准备

衔接导入

问:(1)初中阶段,同学们学过哪些细胞膜的相关知识 (2)通过前一阶段的学习,同学们又学到哪些知识?(3)细胞膜是一种选择透过性膜,能控制物质的进出。那么细胞膜应具有怎样的结构,才能保证它具有选择透过性呢?

学生思考回答。

通过初高中知识的衔接,激发学生的原认知。课件展示“细胞膜控制物质出入细胞”图。

生物膜结构的探索历程

问:(1)这两个实验科学家是从细胞膜结构还是从功能入手开展研究?(2)为什么科学家不直接从细胞膜结构入手?(3)同学们能否从科学家的实验和结论中推测当时科学家提出怎样的假说?

学生展示网上收集的材料,合作讨论,师生共同总结:细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质。

教师设置问题串引导学生关注生物膜结构与功能相适应及实验技术所起的关键性作用。

问:(1)脂质包括哪些物质?(2)磷脂结构有什么特点?(3)磷脂分子具有怎样的特性?

学生观察图片,思考回答。

学生不具备磷脂分子知识,需要教师的多媒体辅助。课件展示磷脂分子模式图。

指导学生根据磷脂分子模式图及结构特点,思考并画出磷脂分子在水—空气界面的排列方式。问:在水中磷脂分子又是怎样的排列方式

学生黑板上、草稿纸上绘出磷脂分子在水—空气界面的排列方式。学生合作探究磷脂分子在水中的排列方式。

激发学生学习热情,引导学生将抽象的知识通过学生亲身体验生动化、具体化。

师生共同总结:磷脂以双分子层的形式存在

学生展示戈特和格伦德尔实验过程及结果。学生通过合作探究对获得的结果进行对比,总结。

学生通过活动获得感性认识,通过详实的数据进一步明确科学的严谨性。

问:(1)蛋白质位于脂双层的什么位置呢?(2)为什么罗伯特森能看见细胞膜的结构?(3)请同学们作出假设:脂质、蛋白质如何排列?(4)罗伯特森把生物膜描述为静态的统一结构,同学们认可吗?你基于怎样的知识或经验对罗伯森的生物膜模型表示怀疑?

学生就罗伯特森的实验开展讨论、交流,提出自己的见解、看法。

学生学习作出假设,体验实验技术进步对科技的影响,课件展示细胞膜结构的电镜照片。

问:有什么证据证明细胞膜是流动的?教师动画展示费雷和埃迪登实验师生共同总结:

细胞膜具有流动性

学生提出证据,在观看费雷和埃迪登实验后描述该实验过程,合作讨论获得结果。

用详实的案例引导学生不盲从,不偏激,正确认识科技的发展。

流动镶嵌模型

问:(1)你能想像出细胞膜是怎样流动的?(2)细胞膜还有少量的糖类,这些糖类如何构成细胞膜?(3)糖蛋白的作用?

鼓励学生大胆想象,展示桑格和尼克森实验,学生进行交流讨论。师生总结:流动镶嵌模型的基本内容。

学生归纳、总结课件展示桑格和尼克森的流动镶嵌模型动画展示磷脂双分子层和大部分蛋白质运动

提出假说

请归纳总结科学们建立生物膜结构模型过程的特点。明确:(1)什么是假说?(2)提出假说的依据是什么?

学生思考回答

学生初步学会提出假说科学方法。

生物膜

细胞中除了细胞膜,还有细胞器膜和核膜在组成成分和分子结构大体相似,因此本课的主题为《生物膜的流动镶嵌模型》

学生认真倾听

学生明确生物膜与细胞膜之间的关系。

教学反馈

通过练习检验学生对本节知识的掌握程度。引导学生分析生物膜模型的建立和完善过程受到哪些启示?

学生思考踊跃回答

教师不仅关注知识与技能,更应通过学生的启示,引导学生情感、态度、价值观发展。课件展示对生物膜结构的探索历程小结。

板书设计

细胞的物质输入和输出

生物膜的流动镶嵌模型

一、对生物膜结构的探索历程时间科学家实验过程实验技术实验结论19世纪末20世纪初1925年20世纪40—50年代1959年20世纪60年代1970年1972年

二、流动镶嵌模型的基本内容

作业

一、选择题(单选题)1、若将细胞膜的磷脂提取后放入盛有水的容器中,下列能正确反映其分布的图是(

)2、用红色荧光染料标记人细胞膜上的蛋白质,用绿色荧光染料标记小鼠细胞膜上的蛋白质。把人和小鼠的细胞融合。刚融合时融合细胞一半发红色荧光,另一半发绿色荧光,将融合后的细胞在适宜的条件下培养,保持其活性,但融合后的杂交细胞仍为一半红,一半绿,发生这一现象可能的原因是(

)A、人细胞与小鼠细胞发生反应

B、构成人细胞的磷脂分子和小鼠细胞的磷脂分子不具亲和性

C、人细胞的蛋白质分子大位于下方,小鼠细胞的蛋白质分子小位于上方D、细胞膜上的蛋白质变性,细胞膜失去了流动性3、白细胞可以吞噬整个病菌,这一事实说明细胞膜(

)A、具有选择透过性

B、具有全透性

C、具有一定的流动性

D、具有保护作用

设计

4、下面有选择透过性细胞膜的一组细胞是(

)①食用的糖醋蒜的细胞

②蚕豆叶的表皮细胞

③植物的根毛细胞④人口腔上皮细胞

⑤用盐酸解离的洋葱根尖细胞①②③

B、②③⑤

C、①④⑤

D、②③④5、细胞膜与其完成各种生理功能极为重要的结构特点是(

)A、磷脂排列成双分子层

B、蛋白质分子覆盖或镶嵌于磷脂双分子层

C、两侧膜物质分子排列不对称

D、膜物质具有一定的流动性

非选择题如图表示细胞膜的亚显微结构模式图,请据图回答:(1)图中[B]_________的基本组成单位是_________。构成细胞膜基本支架的结构是[

]_________。(2)与细胞膜的识别功能有关的结构是[

]_________。(3)不同的细胞的细胞膜的生理功能不同,主要取决于细胞膜上的哪种结构的不同?_________(填写标号)。(4)细胞膜的外侧是_________(M或N)侧,判断依据是_______________________。(5)经分析人体细胞内外成分,发现细胞内外化学成分及其含量差别很大,这说明细胞膜具有哪些生理功能?(6)该种细胞膜的结构模型被称为______________________________

。

3.教学评价设计

课堂教学中学习目标、学习任务及学生全体参与和个体参与情况调查,学生课堂表现,课后调查及教师课后分析评价等。

课堂教学总体描述

【学习目标】

基本达成

未达成的目标有:

【学习任务】

完成质量高

完成质量一般

未完成【学生活动】

[自主性]

主动参与为主

被动参与为主

[互动性]

师生互动生生互动

兼有师生/生生互动

学生访谈

学习状态描述:

积极

快乐

自信

满足

平静

紧张

涣散

焦虑

恐慌对话记录:

课后分析

总结经验,发现问题,提出建议。

4.反思和总结

本节课教师通过多媒体辅助教学,引导学生通过问题串分析科学家探索生物膜结构的曲折历程,突出科学史、科学研究方法、技术及结构与功能相适应观点的教育,效果比较理想。本节课学生学习的难点是理解磷脂双分子层结构,教师通过引导学生先绘制多磷脂分子在水—空气界面的排列方式,然后引导学生思考磷脂分子在水中的排列方式,并让学生在活动中理解磷脂分子在水中排列成球型,并通过科学家提供的数据进一步确认学生的判断,从而突破本课的难点,学生的学习兴趣和学习成效显著。教师课前布置学生小组分工上网收集科学家的研究故事,为学生课堂的讨论、小组合作做好铺垫。学生在教师的引导下,发挥主观能动性,积极探索,学生的生物科学素养得到提升。存在的不足:教材内容偏多,只有1课时,教师不可能在每个科学研究中都平均使力。所以教师对教材的有效整合,多媒体课件的适时辅助,学生活动的精致开展,学生合作探究的时间掌控就显得尤为重要,在这些方面教师的教学功底尚需加强。

欧文顿和提取

细胞膜实验

提出假说

生物膜

细胞膜中磷脂分子的排列方式探究

流动镶嵌模型

罗伯特森的实验

费雷和埃迪登实验

桑格和尼克森流动镶嵌模型

多媒体课件

多媒体课件

学生思考回答

衔接导入

生物膜结构

的探索历程

导入新课

探究细胞膜成分,磷脂分子排列方式

学生思考回答

反馈检测

多媒体课件

多媒体课件

同课章节目录

- 第一章 走近细胞

- 第1节 从生物圈到细胞

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第二章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 生命活动的主要承担者──蛋白质

- 第3节 遗传信息的携带者──核酸

- 第4节 细胞中的糖类和脂质

- 第5节 细胞中的无机物

- 第三章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜──系统的边界

- 第2节 细胞器──系统内的分工合作

- 第3节 细胞核──系统的控制中心

- 第四章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 物质跨膜运输的实例

- 第2节 生物膜的流动镶嵌模型

- 第3节 物质跨膜运输的方式

- 第五章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“通货”──ATP

- 第3节 ATP的主要来源──细胞呼吸

- 第4节 能量之源——光与光合作用

- 第六章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和凋亡

- 第4节 细胞的癌变