山东省德州市夏津六中2015-2016学年八年级(下)第二次月考生物试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 山东省德州市夏津六中2015-2016学年八年级(下)第二次月考生物试卷(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 141.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2016-10-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2015-2016学年山东省德州市夏津六中八年级(下)第二次月考生物试卷

一、选择题(每题1分,共20分)

1.关于生命的起源,下列叙述中哪一项不正确( )

A.生命起源于非生命物质

B.生命起源于原始陆地

C.原始大气的主在成分是水蒸气、氨气、甲烷等

D.现代地球上不可能再形成原始生命

2.在没有被破坏的地层中有关化石分布情况,下列说法中不正确的是( )

A.古老地层中的生物化石简单、低等

B.在极古老的地层中也可找到高等生物化石

C.新近地层中的生物化石复杂、高等

D.新近的地层中也可找到低等生物化石

3.用达尔文的进化论观点分析,动物保护色的形成是( )

A.环境变化的结果

B.生存竞争的结果

C.自然选择的结果

D.人工选择的结果

4.在人类起源和发展的漫长历程中,森林古猿下地生活的原因是( )

A.由于其他动物的入侵

B.为了躲避敌害

C.为了扩大领地

D.由于地形和气候变化

5.人类进化四个阶段中,最关键的阶段是( )

A.南方古猿

B.能人

C.直立人

D.智人

6.下列生物之间属于合作关系的是( )

A.草原中的兔和狼

B.生活在豆科植物上的菟丝子

C.稻田中的水稻和稻草

D.蜜蜂采蜜

7.山顶、山腰、山脚生长的植物不同,造成这种差异的环境因素是( )

A.营养

B.温度

C.土壤

D.水分

8.下列属于生态系统的是( )

A.池塘中的水草

B.池塘中的鱼

C.池塘中的所有生物

D.一个池塘

9.维持生态系统的存在,下列不是必需成分的是( )

A.生产者

B.消费者

C.分解者

D.阳光、水、空气等

10.在“草→兔→鹰”这个食物链中,如鹰被大量捕杀,则草的数量会( )

A.增加

B.减少

C.先少后多

D.先多后少

11.下表是对几种生物体内农药含量的测定结果:

生物种类

A

B

C

D

E

单位体积农药含量(毫克)

0.045

0.024

0.003

0.145

0.009

这些生物与生物之间有着吃与被吃的关系,请你分析,下列哪一条食物链的联系是正确的( )

A.A→B→C→D→E

B.E→D→C→B→A

C.D→A→B→C→E

D.C→E→B→A→D

12.生物圈养育着万物生灵,人和各种生物共同生活在这个大家庭里,它们各自承担着不同的角色.下面承担分解者角色的是( )

①淡水中的衣藻

②高山上的油松

③土壤中的细菌

④朽木上的蘑菇

⑤树上的麻雀

⑥河边的青蛙

⑦土壤中的蚯蚓

⑧树叶上的毛毛虫

⑨池塘里的蠕虫

⑩鲜艳的大丽花.

A.①②③④

B.⑤⑥⑦⑧

C.③⑥⑨

D.③④⑦⑨

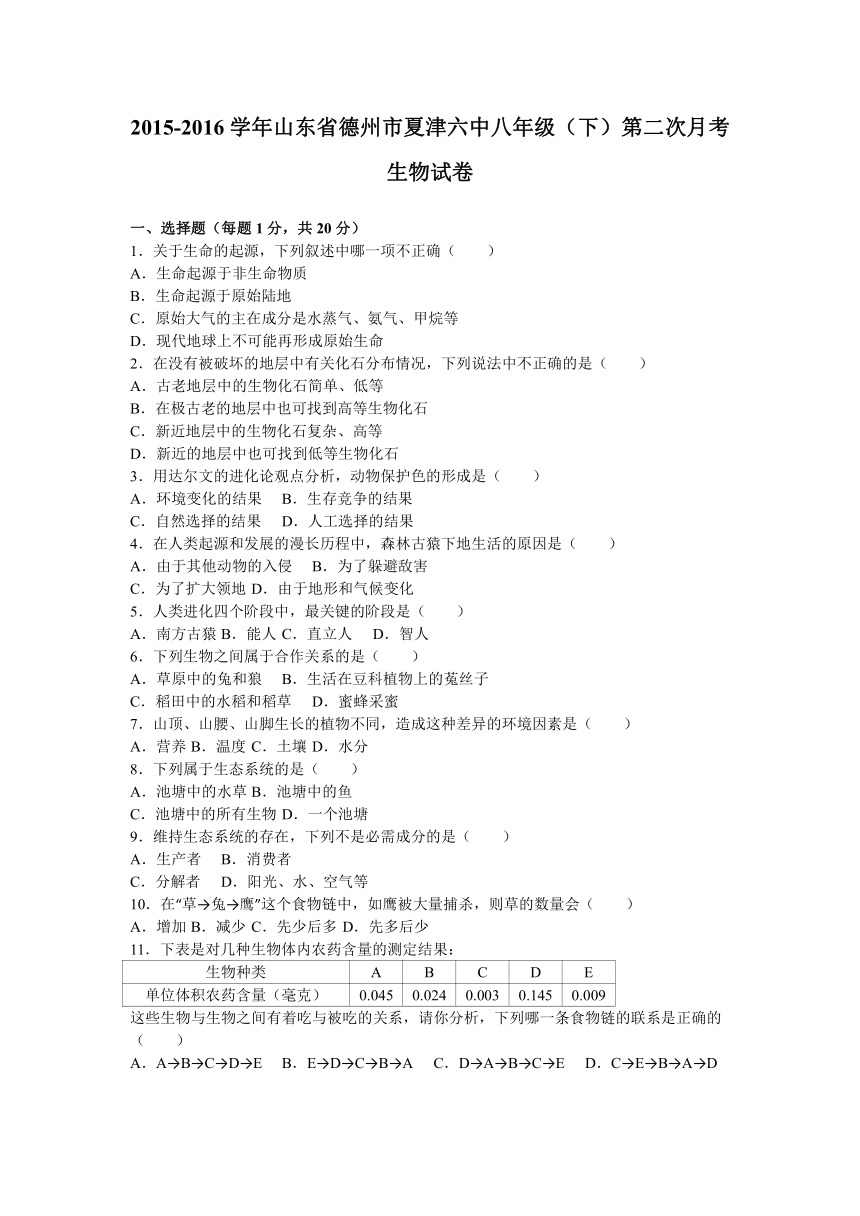

13.如果用一个图形来表示生态系统中兔、鹰、草三者之间的数量关系,你认为正确的图是( )

A.

B.

C.

D.

14.施用农药“DDT”的地区,虽然只占陆地面积的一小部分,可是远在南极的动物体内也发现了DDT,这种现象说明( )

A.DDT挥发性极强

B.这些南极动物可能是从施药地区迁去的

C.人类活动对环境的影响有许多是全球性的

D.考察队把DDT带到南极

15.按照不同的需要将野生岩鸽逐渐培育出信鸽、观赏鸽、肉食的等,由此可以看出生物进化的基础是( )

A.遗传的多样性

B.生物种类的多样性

C.生态系统的多样性

D.人工选择的多样性

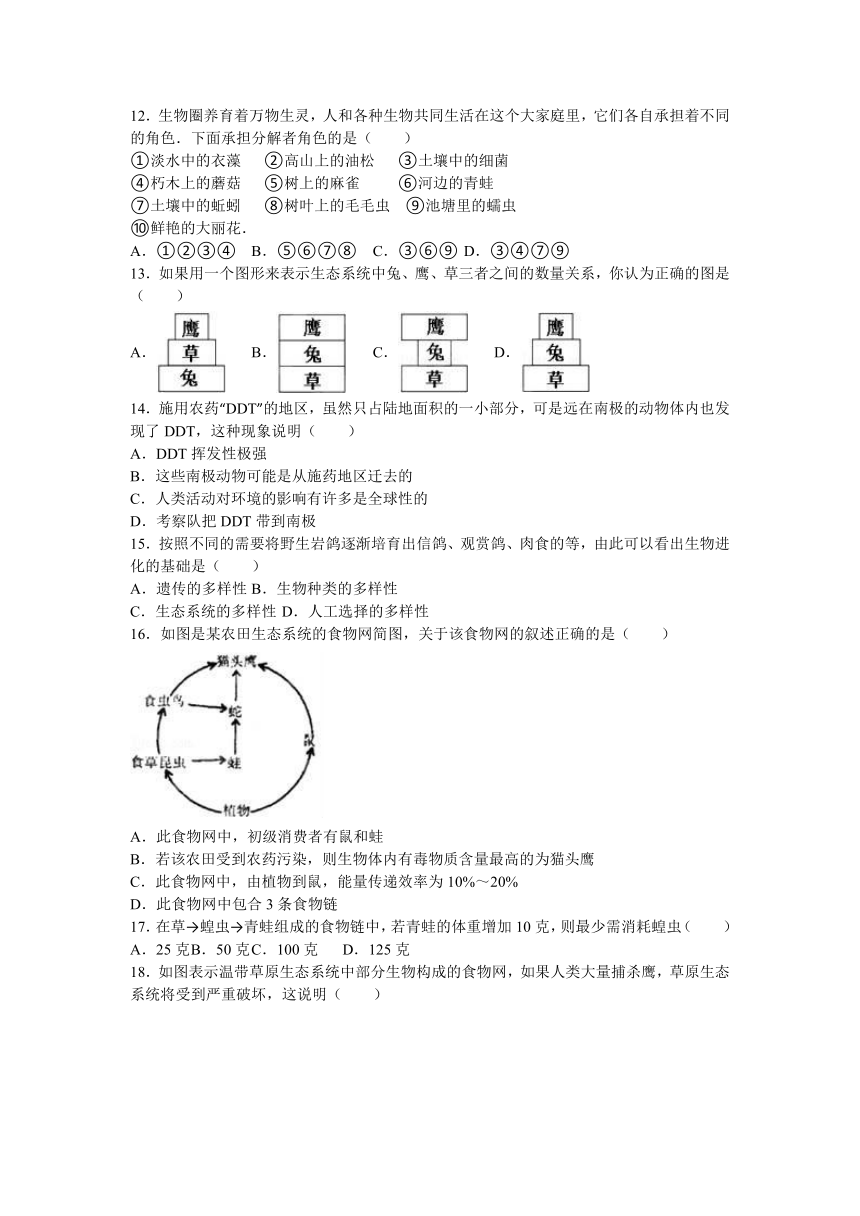

16.如图是某农田生态系统的食物网简图,关于该食物网的叙述正确的是( )

A.此食物网中,初级消费者有鼠和蛙

B.若该农田受到农药污染,则生物体内有毒物质含量最高的为猫头鹰

C.此食物网中,由植物到鼠,能量传递效率为10%~20%

D.此食物网中包合3条食物链

17.在草→蝗虫→青蛙组成的食物链中,若青蛙的体重增加10克,则最少需消耗蝗虫( )

A.25克

B.50克

C.100克

D.125克

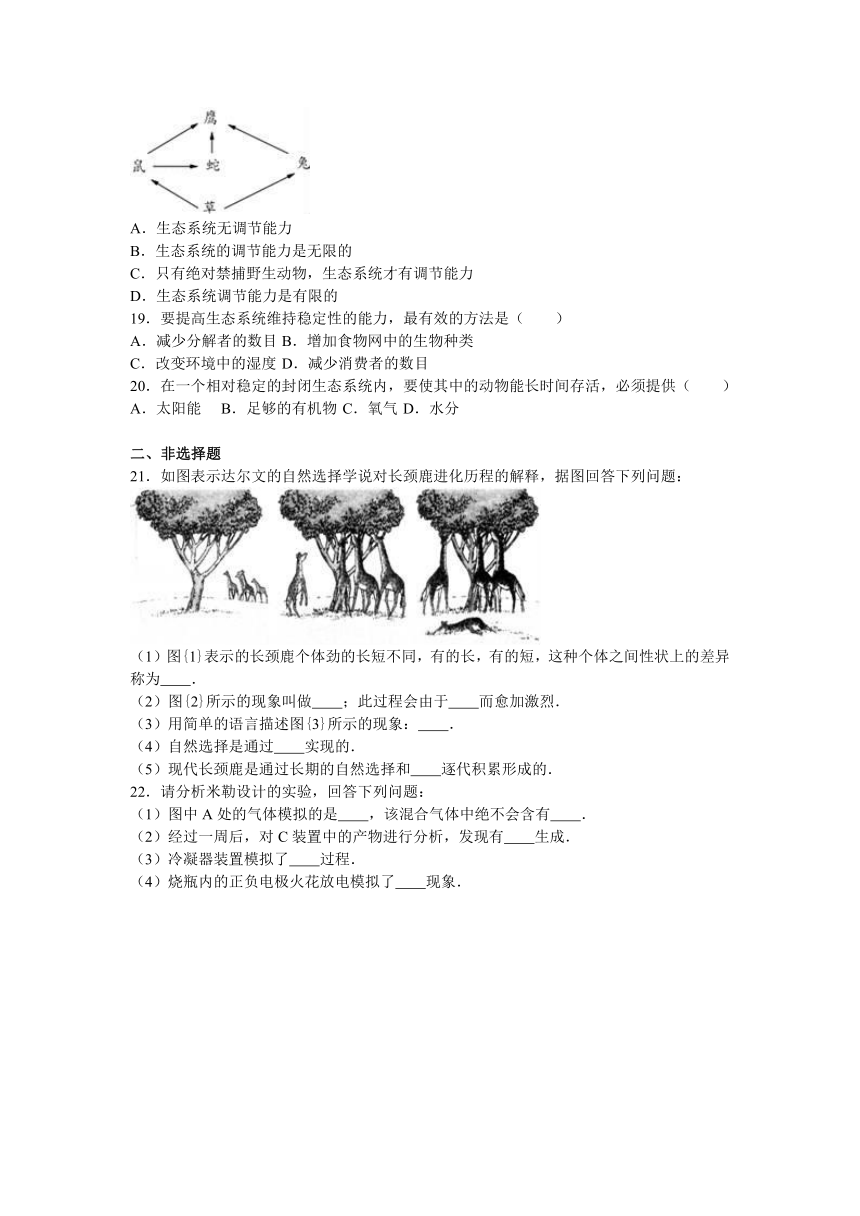

18.如图表示温带草原生态系统中部分生物构成的食物网,如果人类大量捕杀鹰,草原生态系统将受到严重破坏,这说明( )

A.生态系统无调节能力

B.生态系统的调节能力是无限的

C.只有绝对禁捕野生动物,生态系统才有调节能力

D.生态系统调节能力是有限的

19.要提高生态系统维持稳定性的能力,最有效的方法是( )

A.减少分解者的数目

B.增加食物网中的生物种类

C.改变环境中的湿度

D.减少消费者的数目

20.在一个相对稳定的封闭生态系统内,要使其中的动物能长时间存活,必须提供( )

A.太阳能

B.足够的有机物

C.氧气

D.水分

二、非选择题

21.如图表示达尔文的自然选择学说对长颈鹿进化历程的解释,据图回答下列问题:

(1)图{1}表示的长颈鹿个体劲的长短不同,有的长,有的短,这种个体之间性状上的差异称为 .

(2)图{2}所示的现象叫做 ;此过程会由于 而愈加激烈.

(3)用简单的语言描述图{3}所示的现象: .

(4)自然选择是通过 实现的.

(5)现代长颈鹿是通过长期的自然选择和 逐代积累形成的.

22.请分析米勒设计的实验,回答下列问题:

(1)图中A处的气体模拟的是 ,该混合气体中绝不会含有 .

(2)经过一周后,对C装置中的产物进行分析,发现有 生成.

(3)冷凝器装置模拟了 过程.

(4)烧瓶内的正负电极火花放电模拟了 现象.

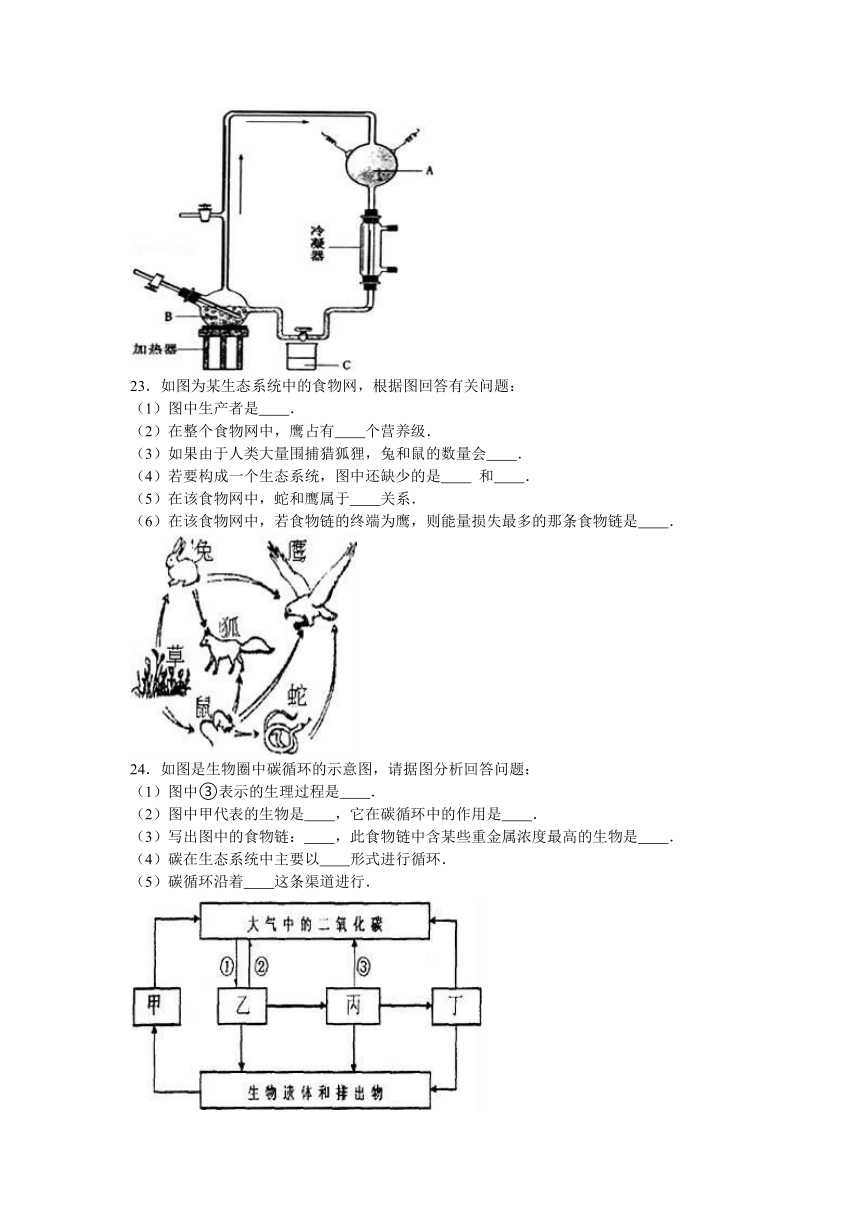

23.如图为某生态系统中的食物网,根据图回答有关问题:

(1)图中生产者是 .

(2)在整个食物网中,鹰占有 个营养级.

(3)如果由于人类大量围捕猎狐狸,兔和鼠的数量会 .

(4)若要构成一个生态系统,图中还缺少的是

和 .

(5)在该食物网中,蛇和鹰属于 关系.

(6)在该食物网中,若食物链的终端为鹰,则能量损失最多的那条食物链是 .

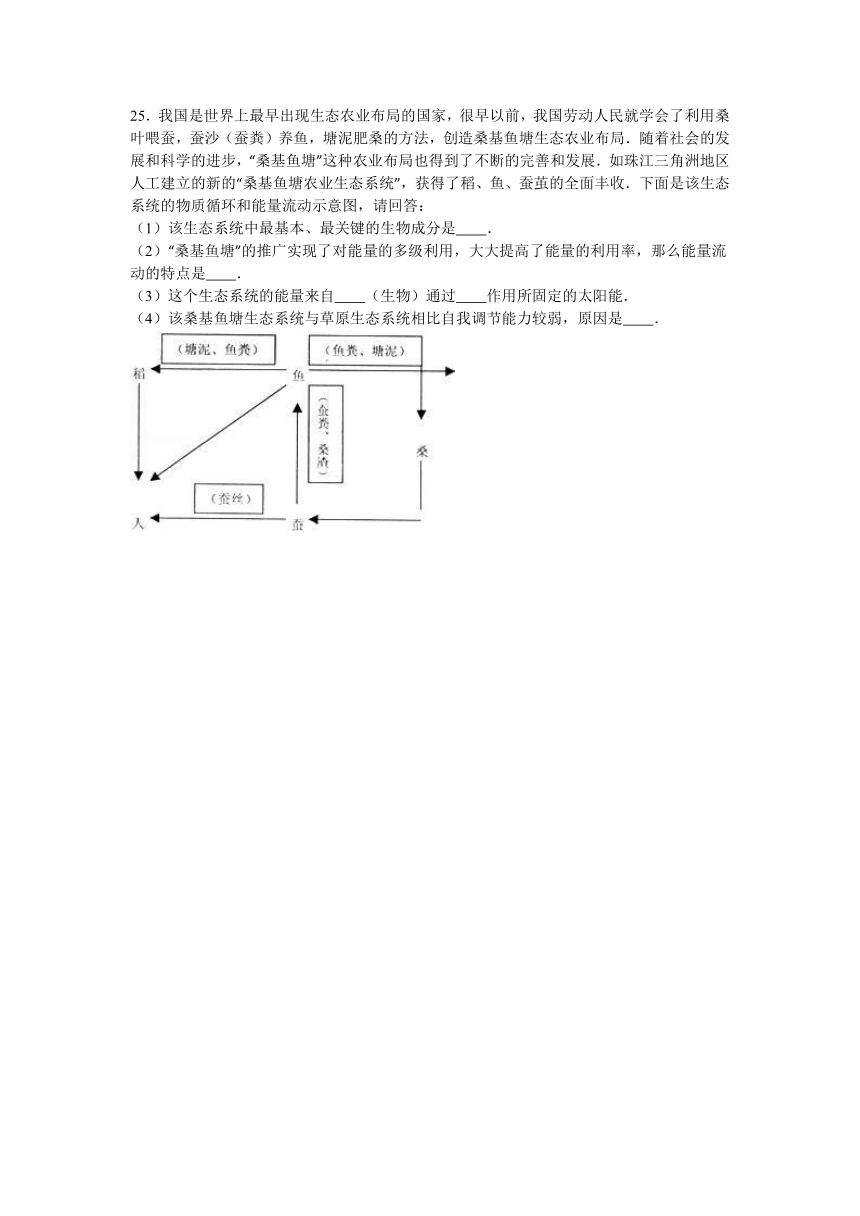

24.如图是生物圈中碳循环的示意图,请据图分析回答问题:

(1)图中③表示的生理过程是 .

(2)图中甲代表的生物是 ,它在碳循环中的作用是 .

(3)写出图中的食物链: ,此食物链中含某些重金属浓度最高的生物是 .

(4)碳在生态系统中主要以 形式进行循环.

(5)碳循环沿着 这条渠道进行.

25.我国是世界上最早出现生态农业布局的国家,很早以前,我国劳动人民就学会了利用桑叶喂蚕,蚕沙(蚕粪)养鱼,塘泥肥桑的方法,创造桑基鱼塘生态农业布局.随着社会的发展和科学的进步,“桑基鱼塘”这种农业布局也得到了不断的完善和发展.如珠江三角洲地区人工建立的新的“桑基鱼塘农业生态系统”,获得了稻、鱼、蚕茧的全面丰收.下面是该生态系统的物质循环和能量流动示意图,请回答:

(1)该生态系统中最基本、最关键的生物成分是 .

(2)“桑基鱼塘”的推广实现了对能量的多级利用,大大提高了能量的利用率,那么能量流动的特点是 .

(3)这个生态系统的能量来自 (生物)通过 作用所固定的太阳能.

(4)该桑基鱼塘生态系统与草原生态系统相比自我调节能力较弱,原因是 .

2015-2016学年山东省德州市夏津六中八年级(下)第二次月考生物试卷

参考答案与试题解析

一、选择题(每题1分,共20分)

1.关于生命的起源,下列叙述中哪一项不正确( )

A.生命起源于非生命物质

B.生命起源于原始陆地

C.原始大气的主在成分是水蒸气、氨气、甲烷等

D.现代地球上不可能再形成原始生命

【考点】地球上生命的起源.

【分析】有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说.这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的.

【解答】解:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、高温、紫外线、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,如水蒸气、氨、甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多简单的小分子有机物,随着地球温度的逐渐降低,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中.原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命,因此原始海洋是原始生命的摇篮.现在地球上不可能再形成原始生命了,因为已经不具备当时的环境条件了,如赤日炎炎、高温、紫外线、电闪雷鸣等条件,因此B说法不正确.

故选:B

2.在没有被破坏的地层中有关化石分布情况,下列说法中不正确的是( )

A.古老地层中的生物化石简单、低等

B.在极古老的地层中也可找到高等生物化石

C.新近地层中的生物化石复杂、高等

D.新近的地层中也可找到低等生物化石

【考点】生物进化的证据-化石;生物进化的历程.

【分析】在研究生物进化的过程中化石是最重要的证据,化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地下,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的,据此解答.

【解答】解:化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多,在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多,也可找到低等生物化石.这种现象说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,另外,科学家还发现在最古老的地层中是没有化石的,说明地球上最初是没有生命的.

故选:B

3.用达尔文的进化论观点分析,动物保护色的形成是( )

A.环境变化的结果

B.生存竞争的结果

C.自然选择的结果

D.人工选择的结果

【考点】达尔文和自然选择学说.

【分析】此题考查动物保护色和对自然选择的理解.

【解答】解:动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色.保护色的形成过程是动物在适应环境过程中所表现的一个方面,是自然选择的结果.人工选择是在人为控制的条件下,选择对人类有利的生物变异以形成新品种.

故选:C

4.在人类起源和发展的漫长历程中,森林古猿下地生活的原因是( )

A.由于其他动物的入侵

B.为了躲避敌害

C.为了扩大领地

D.由于地形和气候变化

【考点】在人类发展和进化中的重大事件.

【分析】森林古猿生活在丛林中,是由于地形和气候发生变化,森林大量消失导致一部分古猿从树栖到陆地上生活,从而进化成人类的.

【解答】解:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,如黑猩猩、猩猩、大猩猩、长臂猿等.另一支却由于环境的改变,森林大量消失,被迫下到地面上来生活,上肢慢慢解放出来,慢慢的进化成了人类.所以,由于地形和气候发生变化,森林古猿开始下地生活.

故选:D

5.人类进化四个阶段中,最关键的阶段是( )

A.南方古猿

B.能人

C.直立人

D.智人

【考点】人类的起源和进化.

【分析】人类的进化通常分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段.

【解答】解:A、南方古猿,约600万年前,现代公认的最早的人类祖先,即人类的起源.最早出现在非洲大陆南部,是最早的人科动物.此后,原始人类逐渐从猿类分离出来.

B、能人,约150万到250万年,南方古猿的其中一支进化成能人,最早在非洲东岸出现.能人意即能制造工具的人,也就是所谓的早期猿人.是最早的人属动物.旧石器时代开始;后经过数十万年的演进,能人最终为被新品种的人类:直立人所取代而消亡.能人与后代直立人曾共存过一段时间.

C、直立人,约20万到200万年,最早在非洲出现,也就是所谓的晚期猿人,懂得用火,开始使用符号与基本的语言,约100万年前,冰河时期来临,非洲开始草原化,直立人不得不开始迁徙,向世界各地扩张,在欧亚非都有分布(海德堡人,瓜哇猿人,北京猿人都属于直立人).注意:此时人类第1次走出非洲.约80万年前,直立人来到现在的西班牙地区,成为最早的欧洲人,即现代人.约20万年前,欧亚非的直立人逐渐消失,被第一次非洲的新品种人类:智人取代.

D、智人,直立人之后未被第2次走出非洲的早期智人以及第3次走出非洲的晚期智人淘汰取代,而是一直存活下来并独自发展进化,最后演化成为现代入.

由上可知,人类进化最关键的一个阶段是直立人.

故选:C.

6.下列生物之间属于合作关系的是( )

A.草原中的兔和狼

B.生活在豆科植物上的菟丝子

C.稻田中的水稻和稻草

D.蜜蜂采蜜

【考点】生物和生物之间有密切的联系;社会行为的特征.

【分析】此题考查的知识点是生物与生物之间的关系.解答时可以从生物之间的相互关系方面来切入.

【解答】解:生物与生物之间的关系常见有:捕食关系、竞争关系、合作关系、寄生关系等.兔和狼,狼吃兔是为了获取食物维持生存,属于捕食关系;菟丝子和豆科植物,菟丝子从豆科植物体内获取营养,维持自己的生活,对豆科植物造成伤害,属于寄生关系;水稻与水稻株旁的稗草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间,属于竞争关系;蜜蜂采蜜,需要许多蜜蜂,彼此合作、密切配合才能完成,因此属于合作关系.

故选D.

7.山顶、山腰、山脚生长的植物不同,造成这种差异的环境因素是( )

A.营养

B.温度

C.土壤

D.水分

【考点】环境对生物的影响.

【分析】此题主要考察了环境中的非生物因素对生物的影响.环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素.

【解答】解:非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等.

温度影响生物的分布、生长和发育.山顶、山腰、山脚生长的植物种类不同,表明环境影响生物的生长开花等,海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山顶、山腰、山脚的温度不同,从山脚到山顶温度逐渐下降,形成山顶、山腰、山脚生长的植物种类不同,造成这一差异的环境因素主要是温度.

故选:B.

8.下列属于生态系统的是( )

A.池塘中的水草

B.池塘中的鱼

C.池塘中的所有生物

D.一个池塘

【考点】生态系统的概念.

【分析】生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体.它既包括某一地域的全部生物又包括环境.分析答题.

【解答】解:A、池塘中的水草:只有植物,没有动物、细菌真菌等生物,也没有环境,不符合生态系统的概念,因此不是生态系统.故A错.

B、池塘中的鱼:只有动物,没有植物、细菌真菌等生物,也没有环境,不符合生态系统的概念,因此不是生态系统.故B错.

C、池塘中所有的生物:只有生物,没有环境,把生物与环境分割开了,也不符合生态系统的概念,因此也不是生态系统.故C错.

D、一个池塘:既包括了池塘这个环境,也包括了池塘中所有的生物,符合生态系统的概念,是一个生态系统.故D正确.

故选:D

9.维持生态系统的存在,下列不是必需成分的是( )

A.生产者

B.消费者

C.分解者

D.阳光、水、空气等

【考点】生态系统的组成及各部分的作用.

【分析】由我们所学的知识可以知道:在生态系统中,生产者要利用无机环境中的阳光、水、空气等进行光合作用制造有机物,而分解者可以将这些有机物分解成无机物,供给绿色植物再利用,所以在理论上,没有消费者生态系统也能维持.

【解答】答:A、生产者指的是植物能进行光合作用,制造有机物为其他生物提供完整和能量,不符合题意为错误项.

B、消费者指的是动物直接或间接的以植物为食,遗体又能被分解者分解,从理论上分析可以没有,为正确项.

C、没有分解者生物圈中动植物的遗体就会堆积如山,无法被分解,不符合题意为错误项.

D、没有阳光、水、空气等非生物部分,植物无法进行光合作用,其他生物也无法生存,不符合题意为错误项.

故答案为:B

10.在“草→兔→鹰”这个食物链中,如鹰被大量捕杀,则草的数量会( )

A.增加

B.减少

C.先少后多

D.先多后少

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【分析】由所学的知识知道:(1)生态系统中生物之间互相制约,生物的数量和所占的比例总是处在相对稳定的状态.

(2)题干中如果大量捕杀鹰后,兔由于天敌的减少会迅速繁殖增多,兔增多会使草又减少,那么兔因缺乏食物、栖息地等而大量死亡,随着兔的减少草又会逐渐增多.据此可以解答本题.

【解答】答:A、大量捕杀鹰后,兔由于天敌的减少会迅速繁殖增多,兔增多会使草减少所以不可能使草增加.为错误项.

B、后来兔因缺乏食物、栖息地等而大量死亡,随着兔的减少草又会逐渐增多.所以草的数量又增多,不可能一直减少,为错误项.

C、通过对A和B选项的分析草的数量是先减少后增加,符合题意,为正确项.

D、通过对A和B选项的分析草的数量是先减少后增加,不可能是先多后少,为错误项.

故答案为:C.

11.下表是对几种生物体内农药含量的测定结果:

生物种类

A

B

C

D

E

单位体积农药含量(毫克)

0.045

0.024

0.003

0.145

0.009

这些生物与生物之间有着吃与被吃的关系,请你分析,下列哪一条食物链的联系是正确的( )

A.A→B→C→D→E

B.E→D→C→B→A

C.D→A→B→C→E

D.C→E→B→A→D

【考点】某些有害物质沿食物链积累.

【分析】此题考查对生物富集作用的理解.解此题的关键是从表格信息中寻找解题线索,提取有利于解题的信息,与所学知识建立链接,从而得出答案.

【解答】解:生物富集作用是指环境中一些污染物(如重金属、化学农药等),通过食物链在生物体内不断积累的过程.因为这些污染物具有化学性质稳定、不易分解的特点,会在生物体内积累而不易排出,所以随着营养级的升高而不断积累,最终危害到人类的安全.依题意,由表可知:C表示生产者,E表示初级消费者,B表示次级消费者,A表示三级消费者,D表示四级消费者.选项D正确

故选:D

12.生物圈养育着万物生灵,人和各种生物共同生活在这个大家庭里,它们各自承担着不同的角色.下面承担分解者角色的是( )

①淡水中的衣藻

②高山上的油松

③土壤中的细菌

④朽木上的蘑菇

⑤树上的麻雀

⑥河边的青蛙

⑦土壤中的蚯蚓

⑧树叶上的毛毛虫

⑨池塘里的蠕虫

⑩鲜艳的大丽花.

A.①②③④

B.⑤⑥⑦⑧

C.③⑥⑨

D.③④⑦⑨

【考点】生态系统的组成及各部分的作用.

【分析】在一个生态系统中,生物部分包括生产者、消费者和分解者,其中分解者指的是细菌真菌等,据此答题.

【解答】解:一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,而生物部分有包括生产者、消费者和分解者,其中分解者指的是靠分解动植物的遗体来维持生活的细菌、真菌等,蘑菇属于真菌营腐生生活,池塘里的蠕虫也是营腐生生活的,蚯蚓尽管是动物,但它却靠分解地面植物的落叶和土壤中的腐殖质来维持生活,所以也属于分解者.所以衣藻、油松等为生产者,麻雀、毛毛虫等为消费者,大丽花属于植物的器官.

故选:D

13.如果用一个图形来表示生态系统中兔、鹰、草三者之间的数量关系,你认为正确的图是( )

A.

B.

C.

D.

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【分析】回答此题的关键是要明确食物链中各生物中的能量关系.

【解答】解:草、兔、鹰构成的食物链是:草→兔→鹰.由于能量沿着食物传递的过程中是单向流动、逐级递减的,因而在此食物链中草中的能量最多,其次是兔,能量最少的是鹰,因而这些生物的数量从多到少依次是:草、兔、鹰.

故选:D

14.施用农药“DDT”的地区,虽然只占陆地面积的一小部分,可是远在南极的动物体内也发现了DDT,这种现象说明( )

A.DDT挥发性极强

B.这些南极动物可能是从施药地区迁去的

C.人类活动对环境的影响有许多是全球性的

D.考察队把DDT带到南极

【考点】人类活动破坏生态环境造成的影响;某些有害物质沿食物链积累;人类活动与生态环境的关系.

【分析】此题考查生物圈是最大的生态系统、物质循环是周而复始的、生物富集作用.环境中一些有害物质(如重金属、化学农药等),通过食物链在生物体内不断积累;物质循环是周而复始的;生物圈是最大的生态系统,是一个统一的整体,

【解答】解:生物富集作用是指环境中一些有害物质(如重金属、化学农药等),通过食物链在生物体内不断积累的过程.因为这些有害物质具有化学性质稳定、不易分解的特点,会在生物体内积累而不易排出,所以随着营养级的升高而不断积累,危害最大的是这一食物链的最高级消费者.物质循环是周而复始的,生物圈是最大的生态系统.施用农药“DDT”的地区,虽然只占陆地面积的一小部分,可是远在南极的动物体内也发现了DDT,这说明DDT通过食物链的传递,已加入全球性的物质循环当中,可见,生物圈是一个统一的整体,人类活动对环境的影响有许多是全球性的.

故选:C

15.按照不同的需要将野生岩鸽逐渐培育出信鸽、观赏鸽、肉食的等,由此可以看出生物进化的基础是( )

A.遗传的多样性

B.生物种类的多样性

C.生态系统的多样性

D.人工选择的多样性

【考点】生物的多样性的内涵.

【分析】此题考查的知识点是生物多样性的内涵,解答时可以从生物多样性的价值方面来切入.

【解答】解:生物多样性通常有三个层次的含义,即生物种类的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性.基因(遗传)的多样性是指物种的种内个体或种群间的基因变化,不同物种(水稻和小麦)之间基因组成差别很大,同种生物如野生水稻和普通水稻之间基因也有差别,每个物种都是一个独特的基因库.我国动物、植物和野生亲缘种的基因多样性十分丰富,为动、植物的遗传育种提供了宝贵的遗传资源.如野生岩鸽逐渐培育出信鸽、观赏鸽、肉食的等,表明生物基因(遗传)的多样性是培育生物新品种的基因库.

故选:A

16.如图是某农田生态系统的食物网简图,关于该食物网的叙述正确的是( )

A.此食物网中,初级消费者有鼠和蛙

B.若该农田受到农药污染,则生物体内有毒物质含量最高的为猫头鹰

C.此食物网中,由植物到鼠,能量传递效率为10%~20%

D.此食物网中包合3条食物链

【考点】生态系统中的食物链和食物网;生态系统的组成及各部分的作用;生态系统中物质和能量的流动;某些有害物质沿食物链积累.

【分析】(1)在食物链中,消费者级别主要看它所在的营养级,直接以生产者植物为食的食草昆虫和鼠是第一营养级即初级消费者;以初级消费者为食的动物如蛙、食虫鸟是第二营养级即次级消费者(二级消费者);依此类推越往后营养级别越高.处在食物链末端的消费者营养级别最高;(2)某些有毒物质沿着食物链积累:若该农田受到农药污染,农药会沿着食物链传递并逐渐积累,营养级别越高,有毒物质在体内积累的越多.猫头鹰在食物链的末端营养级别最高,则体内的有毒物质的含量最高;(3)能量沿着食物链和食物网传递并逐级递减,每一个营养级大约有10%~20%的能量输送给下一个营养级;(4)食物链是消费者和生产者之间吃与被吃的关系.每条食物链都应从生产者(绿色植物)开始,一直到该生态系统中没有其他消费者吃它为止.从左到右:植物→食草昆虫→食虫鸟→猫头鹰、植物→食草昆虫→食虫鸟→蛇→猫头鹰、植物→食草昆虫→蛙→蛇→猫头鹰、植物→鼠→猫头鹰,共有4条.

【解答】答:直接以生产者植物为食的食草昆虫和鼠是初级消费者,蛙吃食草昆虫是二级消费者,故选项A初级消费者有鼠和蛙不正确;

能量沿着食物链和食物网传递并逐级递减,每一个营养级大约有10%~20%的能量输送给下一个营养级.所以C

应该对的.

食物链的数量最好按一定饿顺序数不容易出错.从左到右:植物→食草昆虫→食虫鸟→猫头鹰、植物→食草昆虫→食虫鸟→蛇→猫头鹰、植物→食草昆虫→蛙→蛇→猫头鹰、植物→鼠→猫头鹰,共有4条故选项D此食物网中包合3条食物链也不正确.

有毒物质沿着食物链积累,猫头鹰在食物链的末端营养级别最高,则体内的有毒物质的含量最高,用逐一排除法,故选项B生物体内有毒物质含量最高的为猫头鹰,是正确的.

故选B、C

17.在草→蝗虫→青蛙组成的食物链中,若青蛙的体重增加10克,则最少需消耗蝗虫( )

A.25克

B.50克

C.100克

D.125克

【考点】生态系统中物质和能量的流动.

【分析】此题考查生态系统能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环.

【解答】解:生态系统能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环.大多数食物链一般只有3﹣4个营养级.一般地说:输入到下一营养级的能量中,只有10%﹣20%的能量能流入下一营养级,在草→蝗虫→青蛙组成的食物链中,若青蛙的体重增加10克,则最少需消耗蝗虫50克.

故选:B

18.如图表示温带草原生态系统中部分生物构成的食物网,如果人类大量捕杀鹰,草原生态系统将受到严重破坏,这说明( )

A.生态系统无调节能力

B.生态系统的调节能力是无限的

C.只有绝对禁捕野生动物,生态系统才有调节能力

D.生态系统调节能力是有限的

【考点】生态系统具有一定的自我调节能力.

【分析】此题考查生态系统具有一定的自动调节能力的认识.

【解答】解:在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态.这说明生态系统具有一定的自动调节能力,但这种自动调节能力有一定限度,当人为的或自然因素的干扰超过了这种限度时,生态系统就会遭到破坏.在草原上有:草→兔→鹰,如果人类大量捕杀鹰,会破坏食物链,使兔的数量增多,草减少,还会导致一些食草动物以及草原害虫的数量增加,从而使草原上草受到危害,草原生态系统将受到严重破坏.这说明生态系统调节能力是有限的.

故选:D.

19.要提高生态系统维持稳定性的能力,最有效的方法是( )

A.减少分解者的数目

B.增加食物网中的生物种类

C.改变环境中的湿度

D.减少消费者的数目

【考点】生态系统具有一定的自我调节能力.

【分析】此题考查的知识点是生态系统的自动调节能力.解答时可以从生物与生物之间的关系方面来切入.

【解答】解:生态系统中生物的种类越多,食物链就越复杂,生物彼此间的联系也就越紧密.因为一种消费者可以吃多种食物,如鹰可以蛇、鼠、兔,物质能量来源渠道就多,有利于鹰的生存繁殖.狐吃鼠、兔,这样鹰与狐之间就有了竞争关系.它们的繁殖生存就会对彼此产生影响,从而提高了生态系统维持稳定性的能力.A选项,如果要减少分解者数目那么消费者的粪便和尸体就会分解很慢,导致生态系统失衡;C选项,改变湿度有可能导致一部分消费者因不适应气候条件而灭绝,同样可以导致生态系统失衡.

D选项,减少消费者数目,会使生产者数量增大,也会导致生态系统失衡.

故选:B.

20.在一个相对稳定的封闭生态系统内,要使其中的动物能长时间存活,必须提供( )

A.太阳能

B.足够的有机物

C.氧气

D.水分

【考点】生态系统的组成及各部分的作用.

【分析】生态系统中的绿色植物能进行光合作用,制造有机物,释放氧气.

【解答】解:生态系统中的动物要进行呼吸作用,需要氧气,有分析可知,生态系统中的绿色植物能进行光合作用,制造有机物,释放氧气,正好供动物和自身呼吸利用,而绿色植物的光合作用是指在光下,在叶绿体里,把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气的过程,可见光合作用必须要有光,因此在一个处于平衡状态的封闭生态系统中,要使其中的动物能长时间存活,必须提供光能.

故选:A

二、非选择题

21.如图表示达尔文的自然选择学说对长颈鹿进化历程的解释,据图回答下列问题:

(1)图{1}表示的长颈鹿个体劲的长短不同,有的长,有的短,这种个体之间性状上的差异称为 变异 .

(2)图{2}所示的现象叫做 生存斗争 ;此过程会由于 过度繁殖 而愈加激烈.

(3)用简单的语言描述图{3}所示的现象: 适者生存不适者淘汰 .

(4)自然选择是通过 生存斗争 实现的.

(5)现代长颈鹿是通过长期的自然选择和 遗传 逐代积累形成的.

【考点】达尔文和自然选择学说.

【分析】自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择.长颈鹿长颈的形成原因,在进化论研究史上曾经是人们争论的焦点,达尔文用自然选择的学说对此作出了正确的解释.

【解答】解:(1)从图1中可以看出,古代的长颈鹿的前肢和颈,有的长,有的短,这是生物的变异现象,这些变异是遗传物质改变引起的,属于可遗传的变异.因此出现以上个体差异的原因是长颈鹿的祖先产了可遗传的变异.

(2)(3)从图2中可以看出,环境在决定长颈鹿变异个体的生存和淘汰进化过程中,起到了选择作用.在食物不足的情况下,颈和前肢长的个体能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代,这是适者生存;四肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会就更小,甚至死亡,这是不适者被淘汰.经过许多代后颈短些的长颈鹿就被淘汰了.

(4)达尔文认为,在激烈的生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去.反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡.这就是说在自然界中的生物,经过激烈的生存斗争,生存下来的个体是通过遗传过程来积累其特性的(有利变异),最终形成具有新特性的新品种.因此,食物在决定长颈鹿个体生存和淘汰的过程中起到了选择作用.

(5)生物通过遗传、变异和自然选择不断进化,长颈鹿的长颈也是在长期的进化过程中形成的.现代长颈鹿是通过长期的自然选择和

遗传逐代积累形成的

故答案为:(1)变异;

(2)生存斗争;过度繁殖

(3)适者生存不适者淘汰;

(4)生存斗争.

(5)遗传

22.请分析米勒设计的实验,回答下列问题:

(1)图中A处的气体模拟的是 原始大气 ,该混合气体中绝不会含有 氧气 .

(2)经过一周后,对C装置中的产物进行分析,发现有 氨基酸等有机小分子物质 生成.

(3)冷凝器装置模拟了 降水 过程.

(4)烧瓶内的正负电极火花放电模拟了 闪电 现象.

【考点】地球上生命的起源.

【分析】有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说.这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的.化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命.

【解答】解:米勒通过实验验证了化学起源学说的第一步.在这个实验中,一个盛有水溶液的烧瓶代表原始的海洋,其上部球型空间里含有氢气、氨气、甲烷和水蒸汽等“还原性大气”.米勒先给烧瓶加热,使水蒸汽在管中循环,接着他通过两个电极放电产生电火花,模拟原始天空的闪电,以激发密封装置中的不同气体发生化学反应,而球型空间下部连通的冷凝管让反应后的产物和水蒸汽冷却形成液体,又流回底部的烧瓶,即模拟降雨的过程(如图).经过一周持续不断的实验和循环之后.米勒分析其化学成分时发现,其中含有包括5种氨基酸和不同有机酸在内的各种新的有机化合物,同时还形成了氰氢酸,而氰氢酸可以合成腺嘌呤,腺嘌呤是组成核苷酸的基本单位.米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的.

(1)米勒在图中所示的A装置中泵入了甲烷.氨.氢.水蒸气等气体.用来模拟原始大气的成分和原始地球的条件.与现在的大气成分比,原始大气没有氧气.

(2)图中C装置里是反应后的产物(含有有机物)含有氨基酸等有机小分子物质.

(3)球型空间下部连通的冷凝管让反应后的产物和水蒸汽冷却形成液体,又流回底部的烧瓶,即模拟降雨的过程.

(4)米勒通过两个电极放电产生电火花,模拟原始天空的闪电,以激发密封装置中的不同气体发生化学反应.

故答案为:(1)原始大气;氧气

(2)氨基酸等有机小分子物质;

(3)降水

(4)闪电

23.如图为某生态系统中的食物网,根据图回答有关问题:

(1)图中生产者是 草 .

(2)在整个食物网中,鹰占有 两 个营养级.

(3)如果由于人类大量围捕猎狐狸,兔和鼠的数量会 增多 .

(4)若要构成一个生态系统,图中还缺少的是 分解者

和 非生物部分 .

(5)在该食物网中,蛇和鹰属于 捕食、竞争 关系.

(6)在该食物网中,若食物链的终端为鹰,则能量损失最多的那条食物链是 草→鼠→蛇→鹰 .

【考点】生态系统的组成及各部分的作用;生态系统中的食物链和食物网;生态系统中物质和能量的流动.

【分析】1、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).

2、生态系统中,生产者与消费者之间吃与被吃的关系构成食物链.

3、能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减,而且流动是单向的、不是循环的,最终在环境中消失.

【解答】解:(1)生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供有机物(食物)和氧气的绿色植物.因此该生态系统中的生产者是草.

(2)在食物链草→兔→鹰中,鹰是第三营养级;在草→鼠→蛇→鹰中,鹰是第四营养级,所以鹰占着两个营养级.

(3)狐狸捕食兔和鼠,如果人类大量围捕猎狐狸,兔和鼠会因为天敌数量减少而大量繁殖,导致数量增多.

(4)生态系统由非生物部分和生物部分组成,该食物网中含有生态系统中的生产者和消费者,要构成生态系统,还要有分解者和非生物部分.

(5)鹰捕食蛇,同时鹰和蛇都以老鼠为食,所以蛇和鹰之间是捕食和竞争关系.

(6))能量在沿食物链流动过程中,是逐级递减的,所以,在食物网中,食物链越长,则能量损失越多,以鹰为终端最长的食物链是:草→鼠→蛇→鹰.

故答案为:(1)草

(2)两

(3)增多

(4)分解者、非生物部分

(5)捕食、竞争

(6)草→鼠→蛇→鹰

24.如图是生物圈中碳循环的示意图,请据图分析回答问题:

(1)图中③表示的生理过程是 呼吸作用 .

(2)图中甲代表的生物是 细菌、真菌等营腐生生活的微生物 ,它在碳循环中的作用是 将动植物遗体等含有的有机物分解成简单的无机物归还到无机环境中促进物质的循环 .

(3)写出图中的食物链: 乙→丙→丁 ,此食物链中含某些重金属浓度最高的生物是 丁 .

(4)碳在生态系统中主要以 二氧化碳 形式进行循环.

(5)碳循环沿着 食物链 这条渠道进行.

【考点】生态系统中物质和能量的流动;生态系统中的食物链和食物网;光合作用的概念;呼吸作用的概念.

【分析】此题考查绿色植物有助于维持生物圈中的碳氧平衡,生态系统的组成、分解者在生物圈中的作用、书写食物链及生物富集知识.

【解答】解:该图图示了生物圈中的碳循环,生态系统的组成中生物成分在碳循环中的作用,甲、乙、丙、丁分别代表了生态系统中的分解者(腐生细菌和真菌)、生产者(绿色植物)、消费者(植食动物和肉食动物).绿色植物呼吸和动物的呼吸③呼出二氧化碳释放到大气中,绿色植物通过光合作用将空气中的二氧化碳①和水转变储存能量的有机物并释放出氧气②.

(1)③所示动物的呼吸作用.

(2)腐生细菌和真菌在碳循环中的作用是呼吸,腐生细菌和真把动植物等残体含有的有机物分解成无机物,归还到环境中.

(3)食物链的写法是生产者乙开头箭头指向初级消费者(植食动物丙)次级消费者(肉食动物丁),在生态系统中,一些有毒物质(某些重金属等)可以通过食物链在生物体内不断积累,使其浓度随着消费者级别的升高而逐渐增加.

(4)碳在生态系统中主要以二氧化碳形式进行循环.

(5)碳循环沿着食物链这条渠道进行.

故答案为:(1)呼吸作用

(2)细菌、真菌等营腐生生活的微生物;把动植物等遗体含有的有机物分解成无机物

(3)乙→丙→丁;

丁

(4)二氧化碳

(5)食物链

25.我国是世界上最早出现生态农业布局的国家,很早以前,我国劳动人民就学会了利用桑叶喂蚕,蚕沙(蚕粪)养鱼,塘泥肥桑的方法,创造桑基鱼塘生态农业布局.随着社会的发展和科学的进步,“桑基鱼塘”这种农业布局也得到了不断的完善和发展.如珠江三角洲地区人工建立的新的“桑基鱼塘农业生态系统”,获得了稻、鱼、蚕茧的全面丰收.下面是该生态系统的物质循环和能量流动示意图,请回答:

(1)该生态系统中最基本、最关键的生物成分是 生产者 .

(2)“桑基鱼塘”的推广实现了对能量的多级利用,大大提高了能量的利用率,那么能量流动的特点是 单向流动,逐级递减 .

(3)这个生态系统的能量来自 桑、稻 (生物)通过 光合 作用所固定的太阳能.

(4)该桑基鱼塘生态系统与草原生态系统相比自我调节能力较弱,原因是 生物种类少、营养结构简单 .

【考点】生态系统的组成及各部分的作用;生态系统中物质和能量的流动;生态系统具有一定的自我调节能力.

【分析】1、生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体.生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.

2、生态系统的能量流动和物质循环都是通过食物链和食物网的渠道实现的.

【解答】解:(1)在生态系统中,生产者能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供有机物(食物)和氧气.因此该生态系统中最基本、最关键的生物成分是生产者.

(2)生态系统中能量流动和物质循环有本质上的区别:能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减,而且流动是单向的、不是循环的,最终在环境中消失.

(3)在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定太阳能开始的.该生态系统的生产者为桑、稻,所以能量流动是从它们进行光合作用固定太阳能开始的.

(4)生态系统调节能力的大小取决于它自身结构特点,但生态系统的资源和空间是有限的,所以,其自动调节能力也是有限的.一般来说,生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越大,该桑基鱼塘生态系统生物种类少、营养结构简单,所以自我调节能力较弱.

故答案为:(1)生产者

(2)单向流动,逐级递减

(3)桑、稻;光合

(4)生物种类少、营养结构简单

2016年10月26日

一、选择题(每题1分,共20分)

1.关于生命的起源,下列叙述中哪一项不正确( )

A.生命起源于非生命物质

B.生命起源于原始陆地

C.原始大气的主在成分是水蒸气、氨气、甲烷等

D.现代地球上不可能再形成原始生命

2.在没有被破坏的地层中有关化石分布情况,下列说法中不正确的是( )

A.古老地层中的生物化石简单、低等

B.在极古老的地层中也可找到高等生物化石

C.新近地层中的生物化石复杂、高等

D.新近的地层中也可找到低等生物化石

3.用达尔文的进化论观点分析,动物保护色的形成是( )

A.环境变化的结果

B.生存竞争的结果

C.自然选择的结果

D.人工选择的结果

4.在人类起源和发展的漫长历程中,森林古猿下地生活的原因是( )

A.由于其他动物的入侵

B.为了躲避敌害

C.为了扩大领地

D.由于地形和气候变化

5.人类进化四个阶段中,最关键的阶段是( )

A.南方古猿

B.能人

C.直立人

D.智人

6.下列生物之间属于合作关系的是( )

A.草原中的兔和狼

B.生活在豆科植物上的菟丝子

C.稻田中的水稻和稻草

D.蜜蜂采蜜

7.山顶、山腰、山脚生长的植物不同,造成这种差异的环境因素是( )

A.营养

B.温度

C.土壤

D.水分

8.下列属于生态系统的是( )

A.池塘中的水草

B.池塘中的鱼

C.池塘中的所有生物

D.一个池塘

9.维持生态系统的存在,下列不是必需成分的是( )

A.生产者

B.消费者

C.分解者

D.阳光、水、空气等

10.在“草→兔→鹰”这个食物链中,如鹰被大量捕杀,则草的数量会( )

A.增加

B.减少

C.先少后多

D.先多后少

11.下表是对几种生物体内农药含量的测定结果:

生物种类

A

B

C

D

E

单位体积农药含量(毫克)

0.045

0.024

0.003

0.145

0.009

这些生物与生物之间有着吃与被吃的关系,请你分析,下列哪一条食物链的联系是正确的( )

A.A→B→C→D→E

B.E→D→C→B→A

C.D→A→B→C→E

D.C→E→B→A→D

12.生物圈养育着万物生灵,人和各种生物共同生活在这个大家庭里,它们各自承担着不同的角色.下面承担分解者角色的是( )

①淡水中的衣藻

②高山上的油松

③土壤中的细菌

④朽木上的蘑菇

⑤树上的麻雀

⑥河边的青蛙

⑦土壤中的蚯蚓

⑧树叶上的毛毛虫

⑨池塘里的蠕虫

⑩鲜艳的大丽花.

A.①②③④

B.⑤⑥⑦⑧

C.③⑥⑨

D.③④⑦⑨

13.如果用一个图形来表示生态系统中兔、鹰、草三者之间的数量关系,你认为正确的图是( )

A.

B.

C.

D.

14.施用农药“DDT”的地区,虽然只占陆地面积的一小部分,可是远在南极的动物体内也发现了DDT,这种现象说明( )

A.DDT挥发性极强

B.这些南极动物可能是从施药地区迁去的

C.人类活动对环境的影响有许多是全球性的

D.考察队把DDT带到南极

15.按照不同的需要将野生岩鸽逐渐培育出信鸽、观赏鸽、肉食的等,由此可以看出生物进化的基础是( )

A.遗传的多样性

B.生物种类的多样性

C.生态系统的多样性

D.人工选择的多样性

16.如图是某农田生态系统的食物网简图,关于该食物网的叙述正确的是( )

A.此食物网中,初级消费者有鼠和蛙

B.若该农田受到农药污染,则生物体内有毒物质含量最高的为猫头鹰

C.此食物网中,由植物到鼠,能量传递效率为10%~20%

D.此食物网中包合3条食物链

17.在草→蝗虫→青蛙组成的食物链中,若青蛙的体重增加10克,则最少需消耗蝗虫( )

A.25克

B.50克

C.100克

D.125克

18.如图表示温带草原生态系统中部分生物构成的食物网,如果人类大量捕杀鹰,草原生态系统将受到严重破坏,这说明( )

A.生态系统无调节能力

B.生态系统的调节能力是无限的

C.只有绝对禁捕野生动物,生态系统才有调节能力

D.生态系统调节能力是有限的

19.要提高生态系统维持稳定性的能力,最有效的方法是( )

A.减少分解者的数目

B.增加食物网中的生物种类

C.改变环境中的湿度

D.减少消费者的数目

20.在一个相对稳定的封闭生态系统内,要使其中的动物能长时间存活,必须提供( )

A.太阳能

B.足够的有机物

C.氧气

D.水分

二、非选择题

21.如图表示达尔文的自然选择学说对长颈鹿进化历程的解释,据图回答下列问题:

(1)图{1}表示的长颈鹿个体劲的长短不同,有的长,有的短,这种个体之间性状上的差异称为 .

(2)图{2}所示的现象叫做 ;此过程会由于 而愈加激烈.

(3)用简单的语言描述图{3}所示的现象: .

(4)自然选择是通过 实现的.

(5)现代长颈鹿是通过长期的自然选择和 逐代积累形成的.

22.请分析米勒设计的实验,回答下列问题:

(1)图中A处的气体模拟的是 ,该混合气体中绝不会含有 .

(2)经过一周后,对C装置中的产物进行分析,发现有 生成.

(3)冷凝器装置模拟了 过程.

(4)烧瓶内的正负电极火花放电模拟了 现象.

23.如图为某生态系统中的食物网,根据图回答有关问题:

(1)图中生产者是 .

(2)在整个食物网中,鹰占有 个营养级.

(3)如果由于人类大量围捕猎狐狸,兔和鼠的数量会 .

(4)若要构成一个生态系统,图中还缺少的是

和 .

(5)在该食物网中,蛇和鹰属于 关系.

(6)在该食物网中,若食物链的终端为鹰,则能量损失最多的那条食物链是 .

24.如图是生物圈中碳循环的示意图,请据图分析回答问题:

(1)图中③表示的生理过程是 .

(2)图中甲代表的生物是 ,它在碳循环中的作用是 .

(3)写出图中的食物链: ,此食物链中含某些重金属浓度最高的生物是 .

(4)碳在生态系统中主要以 形式进行循环.

(5)碳循环沿着 这条渠道进行.

25.我国是世界上最早出现生态农业布局的国家,很早以前,我国劳动人民就学会了利用桑叶喂蚕,蚕沙(蚕粪)养鱼,塘泥肥桑的方法,创造桑基鱼塘生态农业布局.随着社会的发展和科学的进步,“桑基鱼塘”这种农业布局也得到了不断的完善和发展.如珠江三角洲地区人工建立的新的“桑基鱼塘农业生态系统”,获得了稻、鱼、蚕茧的全面丰收.下面是该生态系统的物质循环和能量流动示意图,请回答:

(1)该生态系统中最基本、最关键的生物成分是 .

(2)“桑基鱼塘”的推广实现了对能量的多级利用,大大提高了能量的利用率,那么能量流动的特点是 .

(3)这个生态系统的能量来自 (生物)通过 作用所固定的太阳能.

(4)该桑基鱼塘生态系统与草原生态系统相比自我调节能力较弱,原因是 .

2015-2016学年山东省德州市夏津六中八年级(下)第二次月考生物试卷

参考答案与试题解析

一、选择题(每题1分,共20分)

1.关于生命的起源,下列叙述中哪一项不正确( )

A.生命起源于非生命物质

B.生命起源于原始陆地

C.原始大气的主在成分是水蒸气、氨气、甲烷等

D.现代地球上不可能再形成原始生命

【考点】地球上生命的起源.

【分析】有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说.这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的.

【解答】解:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、高温、紫外线、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,如水蒸气、氨、甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多简单的小分子有机物,随着地球温度的逐渐降低,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中.原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命,因此原始海洋是原始生命的摇篮.现在地球上不可能再形成原始生命了,因为已经不具备当时的环境条件了,如赤日炎炎、高温、紫外线、电闪雷鸣等条件,因此B说法不正确.

故选:B

2.在没有被破坏的地层中有关化石分布情况,下列说法中不正确的是( )

A.古老地层中的生物化石简单、低等

B.在极古老的地层中也可找到高等生物化石

C.新近地层中的生物化石复杂、高等

D.新近的地层中也可找到低等生物化石

【考点】生物进化的证据-化石;生物进化的历程.

【分析】在研究生物进化的过程中化石是最重要的证据,化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地下,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的,据此解答.

【解答】解:化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多,在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多,也可找到低等生物化石.这种现象说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,另外,科学家还发现在最古老的地层中是没有化石的,说明地球上最初是没有生命的.

故选:B

3.用达尔文的进化论观点分析,动物保护色的形成是( )

A.环境变化的结果

B.生存竞争的结果

C.自然选择的结果

D.人工选择的结果

【考点】达尔文和自然选择学说.

【分析】此题考查动物保护色和对自然选择的理解.

【解答】解:动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色.保护色的形成过程是动物在适应环境过程中所表现的一个方面,是自然选择的结果.人工选择是在人为控制的条件下,选择对人类有利的生物变异以形成新品种.

故选:C

4.在人类起源和发展的漫长历程中,森林古猿下地生活的原因是( )

A.由于其他动物的入侵

B.为了躲避敌害

C.为了扩大领地

D.由于地形和气候变化

【考点】在人类发展和进化中的重大事件.

【分析】森林古猿生活在丛林中,是由于地形和气候发生变化,森林大量消失导致一部分古猿从树栖到陆地上生活,从而进化成人类的.

【解答】解:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,如黑猩猩、猩猩、大猩猩、长臂猿等.另一支却由于环境的改变,森林大量消失,被迫下到地面上来生活,上肢慢慢解放出来,慢慢的进化成了人类.所以,由于地形和气候发生变化,森林古猿开始下地生活.

故选:D

5.人类进化四个阶段中,最关键的阶段是( )

A.南方古猿

B.能人

C.直立人

D.智人

【考点】人类的起源和进化.

【分析】人类的进化通常分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段.

【解答】解:A、南方古猿,约600万年前,现代公认的最早的人类祖先,即人类的起源.最早出现在非洲大陆南部,是最早的人科动物.此后,原始人类逐渐从猿类分离出来.

B、能人,约150万到250万年,南方古猿的其中一支进化成能人,最早在非洲东岸出现.能人意即能制造工具的人,也就是所谓的早期猿人.是最早的人属动物.旧石器时代开始;后经过数十万年的演进,能人最终为被新品种的人类:直立人所取代而消亡.能人与后代直立人曾共存过一段时间.

C、直立人,约20万到200万年,最早在非洲出现,也就是所谓的晚期猿人,懂得用火,开始使用符号与基本的语言,约100万年前,冰河时期来临,非洲开始草原化,直立人不得不开始迁徙,向世界各地扩张,在欧亚非都有分布(海德堡人,瓜哇猿人,北京猿人都属于直立人).注意:此时人类第1次走出非洲.约80万年前,直立人来到现在的西班牙地区,成为最早的欧洲人,即现代人.约20万年前,欧亚非的直立人逐渐消失,被第一次非洲的新品种人类:智人取代.

D、智人,直立人之后未被第2次走出非洲的早期智人以及第3次走出非洲的晚期智人淘汰取代,而是一直存活下来并独自发展进化,最后演化成为现代入.

由上可知,人类进化最关键的一个阶段是直立人.

故选:C.

6.下列生物之间属于合作关系的是( )

A.草原中的兔和狼

B.生活在豆科植物上的菟丝子

C.稻田中的水稻和稻草

D.蜜蜂采蜜

【考点】生物和生物之间有密切的联系;社会行为的特征.

【分析】此题考查的知识点是生物与生物之间的关系.解答时可以从生物之间的相互关系方面来切入.

【解答】解:生物与生物之间的关系常见有:捕食关系、竞争关系、合作关系、寄生关系等.兔和狼,狼吃兔是为了获取食物维持生存,属于捕食关系;菟丝子和豆科植物,菟丝子从豆科植物体内获取营养,维持自己的生活,对豆科植物造成伤害,属于寄生关系;水稻与水稻株旁的稗草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间,属于竞争关系;蜜蜂采蜜,需要许多蜜蜂,彼此合作、密切配合才能完成,因此属于合作关系.

故选D.

7.山顶、山腰、山脚生长的植物不同,造成这种差异的环境因素是( )

A.营养

B.温度

C.土壤

D.水分

【考点】环境对生物的影响.

【分析】此题主要考察了环境中的非生物因素对生物的影响.环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素.

【解答】解:非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等.

温度影响生物的分布、生长和发育.山顶、山腰、山脚生长的植物种类不同,表明环境影响生物的生长开花等,海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山顶、山腰、山脚的温度不同,从山脚到山顶温度逐渐下降,形成山顶、山腰、山脚生长的植物种类不同,造成这一差异的环境因素主要是温度.

故选:B.

8.下列属于生态系统的是( )

A.池塘中的水草

B.池塘中的鱼

C.池塘中的所有生物

D.一个池塘

【考点】生态系统的概念.

【分析】生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体.它既包括某一地域的全部生物又包括环境.分析答题.

【解答】解:A、池塘中的水草:只有植物,没有动物、细菌真菌等生物,也没有环境,不符合生态系统的概念,因此不是生态系统.故A错.

B、池塘中的鱼:只有动物,没有植物、细菌真菌等生物,也没有环境,不符合生态系统的概念,因此不是生态系统.故B错.

C、池塘中所有的生物:只有生物,没有环境,把生物与环境分割开了,也不符合生态系统的概念,因此也不是生态系统.故C错.

D、一个池塘:既包括了池塘这个环境,也包括了池塘中所有的生物,符合生态系统的概念,是一个生态系统.故D正确.

故选:D

9.维持生态系统的存在,下列不是必需成分的是( )

A.生产者

B.消费者

C.分解者

D.阳光、水、空气等

【考点】生态系统的组成及各部分的作用.

【分析】由我们所学的知识可以知道:在生态系统中,生产者要利用无机环境中的阳光、水、空气等进行光合作用制造有机物,而分解者可以将这些有机物分解成无机物,供给绿色植物再利用,所以在理论上,没有消费者生态系统也能维持.

【解答】答:A、生产者指的是植物能进行光合作用,制造有机物为其他生物提供完整和能量,不符合题意为错误项.

B、消费者指的是动物直接或间接的以植物为食,遗体又能被分解者分解,从理论上分析可以没有,为正确项.

C、没有分解者生物圈中动植物的遗体就会堆积如山,无法被分解,不符合题意为错误项.

D、没有阳光、水、空气等非生物部分,植物无法进行光合作用,其他生物也无法生存,不符合题意为错误项.

故答案为:B

10.在“草→兔→鹰”这个食物链中,如鹰被大量捕杀,则草的数量会( )

A.增加

B.减少

C.先少后多

D.先多后少

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【分析】由所学的知识知道:(1)生态系统中生物之间互相制约,生物的数量和所占的比例总是处在相对稳定的状态.

(2)题干中如果大量捕杀鹰后,兔由于天敌的减少会迅速繁殖增多,兔增多会使草又减少,那么兔因缺乏食物、栖息地等而大量死亡,随着兔的减少草又会逐渐增多.据此可以解答本题.

【解答】答:A、大量捕杀鹰后,兔由于天敌的减少会迅速繁殖增多,兔增多会使草减少所以不可能使草增加.为错误项.

B、后来兔因缺乏食物、栖息地等而大量死亡,随着兔的减少草又会逐渐增多.所以草的数量又增多,不可能一直减少,为错误项.

C、通过对A和B选项的分析草的数量是先减少后增加,符合题意,为正确项.

D、通过对A和B选项的分析草的数量是先减少后增加,不可能是先多后少,为错误项.

故答案为:C.

11.下表是对几种生物体内农药含量的测定结果:

生物种类

A

B

C

D

E

单位体积农药含量(毫克)

0.045

0.024

0.003

0.145

0.009

这些生物与生物之间有着吃与被吃的关系,请你分析,下列哪一条食物链的联系是正确的( )

A.A→B→C→D→E

B.E→D→C→B→A

C.D→A→B→C→E

D.C→E→B→A→D

【考点】某些有害物质沿食物链积累.

【分析】此题考查对生物富集作用的理解.解此题的关键是从表格信息中寻找解题线索,提取有利于解题的信息,与所学知识建立链接,从而得出答案.

【解答】解:生物富集作用是指环境中一些污染物(如重金属、化学农药等),通过食物链在生物体内不断积累的过程.因为这些污染物具有化学性质稳定、不易分解的特点,会在生物体内积累而不易排出,所以随着营养级的升高而不断积累,最终危害到人类的安全.依题意,由表可知:C表示生产者,E表示初级消费者,B表示次级消费者,A表示三级消费者,D表示四级消费者.选项D正确

故选:D

12.生物圈养育着万物生灵,人和各种生物共同生活在这个大家庭里,它们各自承担着不同的角色.下面承担分解者角色的是( )

①淡水中的衣藻

②高山上的油松

③土壤中的细菌

④朽木上的蘑菇

⑤树上的麻雀

⑥河边的青蛙

⑦土壤中的蚯蚓

⑧树叶上的毛毛虫

⑨池塘里的蠕虫

⑩鲜艳的大丽花.

A.①②③④

B.⑤⑥⑦⑧

C.③⑥⑨

D.③④⑦⑨

【考点】生态系统的组成及各部分的作用.

【分析】在一个生态系统中,生物部分包括生产者、消费者和分解者,其中分解者指的是细菌真菌等,据此答题.

【解答】解:一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,而生物部分有包括生产者、消费者和分解者,其中分解者指的是靠分解动植物的遗体来维持生活的细菌、真菌等,蘑菇属于真菌营腐生生活,池塘里的蠕虫也是营腐生生活的,蚯蚓尽管是动物,但它却靠分解地面植物的落叶和土壤中的腐殖质来维持生活,所以也属于分解者.所以衣藻、油松等为生产者,麻雀、毛毛虫等为消费者,大丽花属于植物的器官.

故选:D

13.如果用一个图形来表示生态系统中兔、鹰、草三者之间的数量关系,你认为正确的图是( )

A.

B.

C.

D.

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【分析】回答此题的关键是要明确食物链中各生物中的能量关系.

【解答】解:草、兔、鹰构成的食物链是:草→兔→鹰.由于能量沿着食物传递的过程中是单向流动、逐级递减的,因而在此食物链中草中的能量最多,其次是兔,能量最少的是鹰,因而这些生物的数量从多到少依次是:草、兔、鹰.

故选:D

14.施用农药“DDT”的地区,虽然只占陆地面积的一小部分,可是远在南极的动物体内也发现了DDT,这种现象说明( )

A.DDT挥发性极强

B.这些南极动物可能是从施药地区迁去的

C.人类活动对环境的影响有许多是全球性的

D.考察队把DDT带到南极

【考点】人类活动破坏生态环境造成的影响;某些有害物质沿食物链积累;人类活动与生态环境的关系.

【分析】此题考查生物圈是最大的生态系统、物质循环是周而复始的、生物富集作用.环境中一些有害物质(如重金属、化学农药等),通过食物链在生物体内不断积累;物质循环是周而复始的;生物圈是最大的生态系统,是一个统一的整体,

【解答】解:生物富集作用是指环境中一些有害物质(如重金属、化学农药等),通过食物链在生物体内不断积累的过程.因为这些有害物质具有化学性质稳定、不易分解的特点,会在生物体内积累而不易排出,所以随着营养级的升高而不断积累,危害最大的是这一食物链的最高级消费者.物质循环是周而复始的,生物圈是最大的生态系统.施用农药“DDT”的地区,虽然只占陆地面积的一小部分,可是远在南极的动物体内也发现了DDT,这说明DDT通过食物链的传递,已加入全球性的物质循环当中,可见,生物圈是一个统一的整体,人类活动对环境的影响有许多是全球性的.

故选:C

15.按照不同的需要将野生岩鸽逐渐培育出信鸽、观赏鸽、肉食的等,由此可以看出生物进化的基础是( )

A.遗传的多样性

B.生物种类的多样性

C.生态系统的多样性

D.人工选择的多样性

【考点】生物的多样性的内涵.

【分析】此题考查的知识点是生物多样性的内涵,解答时可以从生物多样性的价值方面来切入.

【解答】解:生物多样性通常有三个层次的含义,即生物种类的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性.基因(遗传)的多样性是指物种的种内个体或种群间的基因变化,不同物种(水稻和小麦)之间基因组成差别很大,同种生物如野生水稻和普通水稻之间基因也有差别,每个物种都是一个独特的基因库.我国动物、植物和野生亲缘种的基因多样性十分丰富,为动、植物的遗传育种提供了宝贵的遗传资源.如野生岩鸽逐渐培育出信鸽、观赏鸽、肉食的等,表明生物基因(遗传)的多样性是培育生物新品种的基因库.

故选:A

16.如图是某农田生态系统的食物网简图,关于该食物网的叙述正确的是( )

A.此食物网中,初级消费者有鼠和蛙

B.若该农田受到农药污染,则生物体内有毒物质含量最高的为猫头鹰

C.此食物网中,由植物到鼠,能量传递效率为10%~20%

D.此食物网中包合3条食物链

【考点】生态系统中的食物链和食物网;生态系统的组成及各部分的作用;生态系统中物质和能量的流动;某些有害物质沿食物链积累.

【分析】(1)在食物链中,消费者级别主要看它所在的营养级,直接以生产者植物为食的食草昆虫和鼠是第一营养级即初级消费者;以初级消费者为食的动物如蛙、食虫鸟是第二营养级即次级消费者(二级消费者);依此类推越往后营养级别越高.处在食物链末端的消费者营养级别最高;(2)某些有毒物质沿着食物链积累:若该农田受到农药污染,农药会沿着食物链传递并逐渐积累,营养级别越高,有毒物质在体内积累的越多.猫头鹰在食物链的末端营养级别最高,则体内的有毒物质的含量最高;(3)能量沿着食物链和食物网传递并逐级递减,每一个营养级大约有10%~20%的能量输送给下一个营养级;(4)食物链是消费者和生产者之间吃与被吃的关系.每条食物链都应从生产者(绿色植物)开始,一直到该生态系统中没有其他消费者吃它为止.从左到右:植物→食草昆虫→食虫鸟→猫头鹰、植物→食草昆虫→食虫鸟→蛇→猫头鹰、植物→食草昆虫→蛙→蛇→猫头鹰、植物→鼠→猫头鹰,共有4条.

【解答】答:直接以生产者植物为食的食草昆虫和鼠是初级消费者,蛙吃食草昆虫是二级消费者,故选项A初级消费者有鼠和蛙不正确;

能量沿着食物链和食物网传递并逐级递减,每一个营养级大约有10%~20%的能量输送给下一个营养级.所以C

应该对的.

食物链的数量最好按一定饿顺序数不容易出错.从左到右:植物→食草昆虫→食虫鸟→猫头鹰、植物→食草昆虫→食虫鸟→蛇→猫头鹰、植物→食草昆虫→蛙→蛇→猫头鹰、植物→鼠→猫头鹰,共有4条故选项D此食物网中包合3条食物链也不正确.

有毒物质沿着食物链积累,猫头鹰在食物链的末端营养级别最高,则体内的有毒物质的含量最高,用逐一排除法,故选项B生物体内有毒物质含量最高的为猫头鹰,是正确的.

故选B、C

17.在草→蝗虫→青蛙组成的食物链中,若青蛙的体重增加10克,则最少需消耗蝗虫( )

A.25克

B.50克

C.100克

D.125克

【考点】生态系统中物质和能量的流动.

【分析】此题考查生态系统能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环.

【解答】解:生态系统能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环.大多数食物链一般只有3﹣4个营养级.一般地说:输入到下一营养级的能量中,只有10%﹣20%的能量能流入下一营养级,在草→蝗虫→青蛙组成的食物链中,若青蛙的体重增加10克,则最少需消耗蝗虫50克.

故选:B

18.如图表示温带草原生态系统中部分生物构成的食物网,如果人类大量捕杀鹰,草原生态系统将受到严重破坏,这说明( )

A.生态系统无调节能力

B.生态系统的调节能力是无限的

C.只有绝对禁捕野生动物,生态系统才有调节能力

D.生态系统调节能力是有限的

【考点】生态系统具有一定的自我调节能力.

【分析】此题考查生态系统具有一定的自动调节能力的认识.

【解答】解:在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态.这说明生态系统具有一定的自动调节能力,但这种自动调节能力有一定限度,当人为的或自然因素的干扰超过了这种限度时,生态系统就会遭到破坏.在草原上有:草→兔→鹰,如果人类大量捕杀鹰,会破坏食物链,使兔的数量增多,草减少,还会导致一些食草动物以及草原害虫的数量增加,从而使草原上草受到危害,草原生态系统将受到严重破坏.这说明生态系统调节能力是有限的.

故选:D.

19.要提高生态系统维持稳定性的能力,最有效的方法是( )

A.减少分解者的数目

B.增加食物网中的生物种类

C.改变环境中的湿度

D.减少消费者的数目

【考点】生态系统具有一定的自我调节能力.

【分析】此题考查的知识点是生态系统的自动调节能力.解答时可以从生物与生物之间的关系方面来切入.

【解答】解:生态系统中生物的种类越多,食物链就越复杂,生物彼此间的联系也就越紧密.因为一种消费者可以吃多种食物,如鹰可以蛇、鼠、兔,物质能量来源渠道就多,有利于鹰的生存繁殖.狐吃鼠、兔,这样鹰与狐之间就有了竞争关系.它们的繁殖生存就会对彼此产生影响,从而提高了生态系统维持稳定性的能力.A选项,如果要减少分解者数目那么消费者的粪便和尸体就会分解很慢,导致生态系统失衡;C选项,改变湿度有可能导致一部分消费者因不适应气候条件而灭绝,同样可以导致生态系统失衡.

D选项,减少消费者数目,会使生产者数量增大,也会导致生态系统失衡.

故选:B.

20.在一个相对稳定的封闭生态系统内,要使其中的动物能长时间存活,必须提供( )

A.太阳能

B.足够的有机物

C.氧气

D.水分

【考点】生态系统的组成及各部分的作用.

【分析】生态系统中的绿色植物能进行光合作用,制造有机物,释放氧气.

【解答】解:生态系统中的动物要进行呼吸作用,需要氧气,有分析可知,生态系统中的绿色植物能进行光合作用,制造有机物,释放氧气,正好供动物和自身呼吸利用,而绿色植物的光合作用是指在光下,在叶绿体里,把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气的过程,可见光合作用必须要有光,因此在一个处于平衡状态的封闭生态系统中,要使其中的动物能长时间存活,必须提供光能.

故选:A

二、非选择题

21.如图表示达尔文的自然选择学说对长颈鹿进化历程的解释,据图回答下列问题:

(1)图{1}表示的长颈鹿个体劲的长短不同,有的长,有的短,这种个体之间性状上的差异称为 变异 .

(2)图{2}所示的现象叫做 生存斗争 ;此过程会由于 过度繁殖 而愈加激烈.

(3)用简单的语言描述图{3}所示的现象: 适者生存不适者淘汰 .

(4)自然选择是通过 生存斗争 实现的.

(5)现代长颈鹿是通过长期的自然选择和 遗传 逐代积累形成的.

【考点】达尔文和自然选择学说.

【分析】自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择.长颈鹿长颈的形成原因,在进化论研究史上曾经是人们争论的焦点,达尔文用自然选择的学说对此作出了正确的解释.

【解答】解:(1)从图1中可以看出,古代的长颈鹿的前肢和颈,有的长,有的短,这是生物的变异现象,这些变异是遗传物质改变引起的,属于可遗传的变异.因此出现以上个体差异的原因是长颈鹿的祖先产了可遗传的变异.

(2)(3)从图2中可以看出,环境在决定长颈鹿变异个体的生存和淘汰进化过程中,起到了选择作用.在食物不足的情况下,颈和前肢长的个体能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代,这是适者生存;四肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会就更小,甚至死亡,这是不适者被淘汰.经过许多代后颈短些的长颈鹿就被淘汰了.

(4)达尔文认为,在激烈的生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去.反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡.这就是说在自然界中的生物,经过激烈的生存斗争,生存下来的个体是通过遗传过程来积累其特性的(有利变异),最终形成具有新特性的新品种.因此,食物在决定长颈鹿个体生存和淘汰的过程中起到了选择作用.

(5)生物通过遗传、变异和自然选择不断进化,长颈鹿的长颈也是在长期的进化过程中形成的.现代长颈鹿是通过长期的自然选择和

遗传逐代积累形成的

故答案为:(1)变异;

(2)生存斗争;过度繁殖

(3)适者生存不适者淘汰;

(4)生存斗争.

(5)遗传

22.请分析米勒设计的实验,回答下列问题:

(1)图中A处的气体模拟的是 原始大气 ,该混合气体中绝不会含有 氧气 .

(2)经过一周后,对C装置中的产物进行分析,发现有 氨基酸等有机小分子物质 生成.

(3)冷凝器装置模拟了 降水 过程.

(4)烧瓶内的正负电极火花放电模拟了 闪电 现象.

【考点】地球上生命的起源.

【分析】有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说.这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的.化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命.

【解答】解:米勒通过实验验证了化学起源学说的第一步.在这个实验中,一个盛有水溶液的烧瓶代表原始的海洋,其上部球型空间里含有氢气、氨气、甲烷和水蒸汽等“还原性大气”.米勒先给烧瓶加热,使水蒸汽在管中循环,接着他通过两个电极放电产生电火花,模拟原始天空的闪电,以激发密封装置中的不同气体发生化学反应,而球型空间下部连通的冷凝管让反应后的产物和水蒸汽冷却形成液体,又流回底部的烧瓶,即模拟降雨的过程(如图).经过一周持续不断的实验和循环之后.米勒分析其化学成分时发现,其中含有包括5种氨基酸和不同有机酸在内的各种新的有机化合物,同时还形成了氰氢酸,而氰氢酸可以合成腺嘌呤,腺嘌呤是组成核苷酸的基本单位.米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的.

(1)米勒在图中所示的A装置中泵入了甲烷.氨.氢.水蒸气等气体.用来模拟原始大气的成分和原始地球的条件.与现在的大气成分比,原始大气没有氧气.

(2)图中C装置里是反应后的产物(含有有机物)含有氨基酸等有机小分子物质.

(3)球型空间下部连通的冷凝管让反应后的产物和水蒸汽冷却形成液体,又流回底部的烧瓶,即模拟降雨的过程.

(4)米勒通过两个电极放电产生电火花,模拟原始天空的闪电,以激发密封装置中的不同气体发生化学反应.

故答案为:(1)原始大气;氧气

(2)氨基酸等有机小分子物质;

(3)降水

(4)闪电

23.如图为某生态系统中的食物网,根据图回答有关问题:

(1)图中生产者是 草 .

(2)在整个食物网中,鹰占有 两 个营养级.

(3)如果由于人类大量围捕猎狐狸,兔和鼠的数量会 增多 .

(4)若要构成一个生态系统,图中还缺少的是 分解者

和 非生物部分 .

(5)在该食物网中,蛇和鹰属于 捕食、竞争 关系.

(6)在该食物网中,若食物链的终端为鹰,则能量损失最多的那条食物链是 草→鼠→蛇→鹰 .

【考点】生态系统的组成及各部分的作用;生态系统中的食物链和食物网;生态系统中物质和能量的流动.

【分析】1、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).

2、生态系统中,生产者与消费者之间吃与被吃的关系构成食物链.

3、能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减,而且流动是单向的、不是循环的,最终在环境中消失.

【解答】解:(1)生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供有机物(食物)和氧气的绿色植物.因此该生态系统中的生产者是草.

(2)在食物链草→兔→鹰中,鹰是第三营养级;在草→鼠→蛇→鹰中,鹰是第四营养级,所以鹰占着两个营养级.

(3)狐狸捕食兔和鼠,如果人类大量围捕猎狐狸,兔和鼠会因为天敌数量减少而大量繁殖,导致数量增多.

(4)生态系统由非生物部分和生物部分组成,该食物网中含有生态系统中的生产者和消费者,要构成生态系统,还要有分解者和非生物部分.

(5)鹰捕食蛇,同时鹰和蛇都以老鼠为食,所以蛇和鹰之间是捕食和竞争关系.

(6))能量在沿食物链流动过程中,是逐级递减的,所以,在食物网中,食物链越长,则能量损失越多,以鹰为终端最长的食物链是:草→鼠→蛇→鹰.

故答案为:(1)草

(2)两

(3)增多

(4)分解者、非生物部分

(5)捕食、竞争

(6)草→鼠→蛇→鹰

24.如图是生物圈中碳循环的示意图,请据图分析回答问题:

(1)图中③表示的生理过程是 呼吸作用 .

(2)图中甲代表的生物是 细菌、真菌等营腐生生活的微生物 ,它在碳循环中的作用是 将动植物遗体等含有的有机物分解成简单的无机物归还到无机环境中促进物质的循环 .

(3)写出图中的食物链: 乙→丙→丁 ,此食物链中含某些重金属浓度最高的生物是 丁 .

(4)碳在生态系统中主要以 二氧化碳 形式进行循环.

(5)碳循环沿着 食物链 这条渠道进行.

【考点】生态系统中物质和能量的流动;生态系统中的食物链和食物网;光合作用的概念;呼吸作用的概念.

【分析】此题考查绿色植物有助于维持生物圈中的碳氧平衡,生态系统的组成、分解者在生物圈中的作用、书写食物链及生物富集知识.

【解答】解:该图图示了生物圈中的碳循环,生态系统的组成中生物成分在碳循环中的作用,甲、乙、丙、丁分别代表了生态系统中的分解者(腐生细菌和真菌)、生产者(绿色植物)、消费者(植食动物和肉食动物).绿色植物呼吸和动物的呼吸③呼出二氧化碳释放到大气中,绿色植物通过光合作用将空气中的二氧化碳①和水转变储存能量的有机物并释放出氧气②.

(1)③所示动物的呼吸作用.

(2)腐生细菌和真菌在碳循环中的作用是呼吸,腐生细菌和真把动植物等残体含有的有机物分解成无机物,归还到环境中.

(3)食物链的写法是生产者乙开头箭头指向初级消费者(植食动物丙)次级消费者(肉食动物丁),在生态系统中,一些有毒物质(某些重金属等)可以通过食物链在生物体内不断积累,使其浓度随着消费者级别的升高而逐渐增加.

(4)碳在生态系统中主要以二氧化碳形式进行循环.

(5)碳循环沿着食物链这条渠道进行.

故答案为:(1)呼吸作用

(2)细菌、真菌等营腐生生活的微生物;把动植物等遗体含有的有机物分解成无机物

(3)乙→丙→丁;

丁

(4)二氧化碳

(5)食物链

25.我国是世界上最早出现生态农业布局的国家,很早以前,我国劳动人民就学会了利用桑叶喂蚕,蚕沙(蚕粪)养鱼,塘泥肥桑的方法,创造桑基鱼塘生态农业布局.随着社会的发展和科学的进步,“桑基鱼塘”这种农业布局也得到了不断的完善和发展.如珠江三角洲地区人工建立的新的“桑基鱼塘农业生态系统”,获得了稻、鱼、蚕茧的全面丰收.下面是该生态系统的物质循环和能量流动示意图,请回答:

(1)该生态系统中最基本、最关键的生物成分是 生产者 .

(2)“桑基鱼塘”的推广实现了对能量的多级利用,大大提高了能量的利用率,那么能量流动的特点是 单向流动,逐级递减 .

(3)这个生态系统的能量来自 桑、稻 (生物)通过 光合 作用所固定的太阳能.

(4)该桑基鱼塘生态系统与草原生态系统相比自我调节能力较弱,原因是 生物种类少、营养结构简单 .

【考点】生态系统的组成及各部分的作用;生态系统中物质和能量的流动;生态系统具有一定的自我调节能力.

【分析】1、生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体.生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.

2、生态系统的能量流动和物质循环都是通过食物链和食物网的渠道实现的.

【解答】解:(1)在生态系统中,生产者能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供有机物(食物)和氧气.因此该生态系统中最基本、最关键的生物成分是生产者.

(2)生态系统中能量流动和物质循环有本质上的区别:能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减,而且流动是单向的、不是循环的,最终在环境中消失.

(3)在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定太阳能开始的.该生态系统的生产者为桑、稻,所以能量流动是从它们进行光合作用固定太阳能开始的.

(4)生态系统调节能力的大小取决于它自身结构特点,但生态系统的资源和空间是有限的,所以,其自动调节能力也是有限的.一般来说,生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越大,该桑基鱼塘生态系统生物种类少、营养结构简单,所以自我调节能力较弱.

故答案为:(1)生产者

(2)单向流动,逐级递减

(3)桑、稻;光合

(4)生物种类少、营养结构简单

2016年10月26日

同课章节目录