苏教版语文七年级上第4课《古代寓言二则》精品备课资料

文档属性

| 名称 | 苏教版语文七年级上第4课《古代寓言二则》精品备课资料 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 26.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-10-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

古代寓言二则

语言知识积累

【音形积累】

【字词】

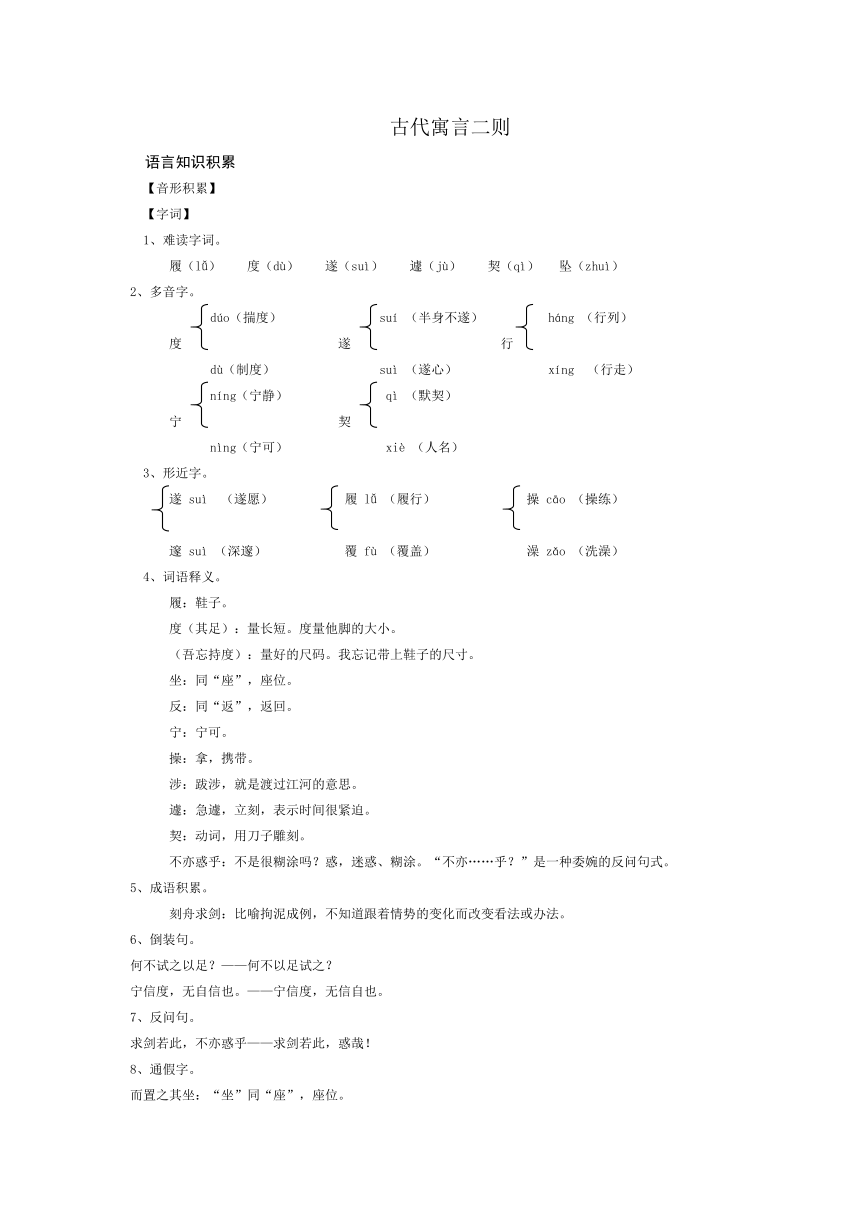

1、难读字词。

履(lǚ) 度(dù) 遂(suì) 遽(jù) 契(qì) 坠(zhuì)

2、多音字。

dúo(揣度) suí (半身不遂) háng (行列)

度 遂 行

dù(制度) suì (遂心) xíng (行走)

níng(宁静) qì (默契)

宁 契

nìng(宁可) xiè (人名)

3、形近字。

遂 suì (遂愿) 履 lǚ (履行) 操 cāo (操练)

邃 suì (深邃) 覆 fù (覆盖) 澡 zǎo (洗澡)

4、词语释义。

履:鞋子。

度(其足):量长短。度量他脚的大小。

(吾忘持度):量好的尺码。我忘记带上鞋子的尺寸。

坐:同“座”,座位。

反:同“返”,返回。

宁:宁可。

操:拿,携带。

涉:跋涉,就是渡过江河的意思。

遽:急遽,立刻,表示时间很紧迫。

契:动词,用刀子雕刻。

不亦惑乎:不是很糊涂吗?惑,迷惑、糊涂。“不亦……乎?”是一种委婉的反问句式。

5、成语积累。

刻舟求剑:比喻拘泥成例,不知道跟着情势的变化而改变看法或办法。

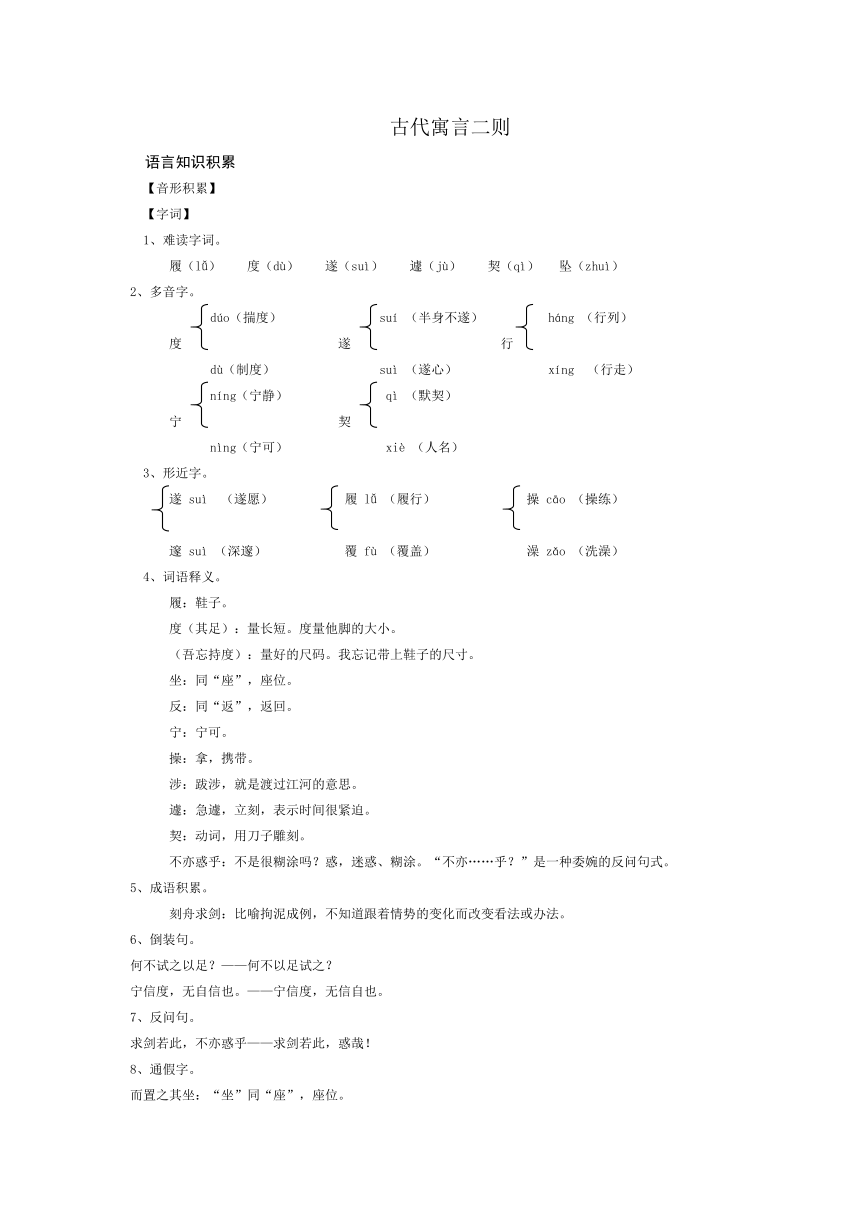

6、倒装句。

何不试之以足?——何不以足试之?

宁信度,无自信也。——宁信度,无信自也。

7、反问句。

求剑若此,不亦惑乎——求剑若此,惑哉!

8、通假字。

而置之其坐:“坐”同“座”,座位。

反归取之:“反”同“返”,返回。

9、定语后置句。

郑人有欲买履者:意思相当于“有欲买履之郑人”,可译为“有个想买鞋的郑国人”。(译“有个郑国人,想买鞋子”也通。)

楚国有涉江者:意思相当于“有涉江之楚人”,可译为“有个渡江的楚人”(译“有个楚国人渡江”也通。)

10、判断句。

是吾剑之所从坠:这是我的剑掉下去的地方。是:指示代词“这”。所,此处。所从坠,从此处坠落。

11、一词多义。

自己。(自度其足)

自

从。(自舟中坠于水)

量长短。(自度其足)

度

量好的尺码。(吾忘持度)

代词,可译为“他”、“他们”、“它”、“这”或自称等。(而忘操之)

之 助词,无义,不译。(是吾剑之所从坠)

动词,到,往,去。(至之市)

表承接关系,可译为“并且”、“而且”、“就”或不译。

而

表转折关系,可译为“但是”、“可是”、“却”等。(至之市,而忘操之)

12、近义词辨析。

操 持 取

这三个动词都有“拿”的意思。“操”是拿着,握在手里的意思。“持”是一只手从下托扶,引申为拿着。“取”一般用于将没有拿到手的东西设法拿到手。比较一下,“操”和“持”的意思比较接近,都含有携带之意。但“操”侧重表现拿在手里的动作,“持”侧重表现“拿”这个动作的稳定状态。“取”侧重表现“拿”的过程。

教材文体感知

【品思题目】

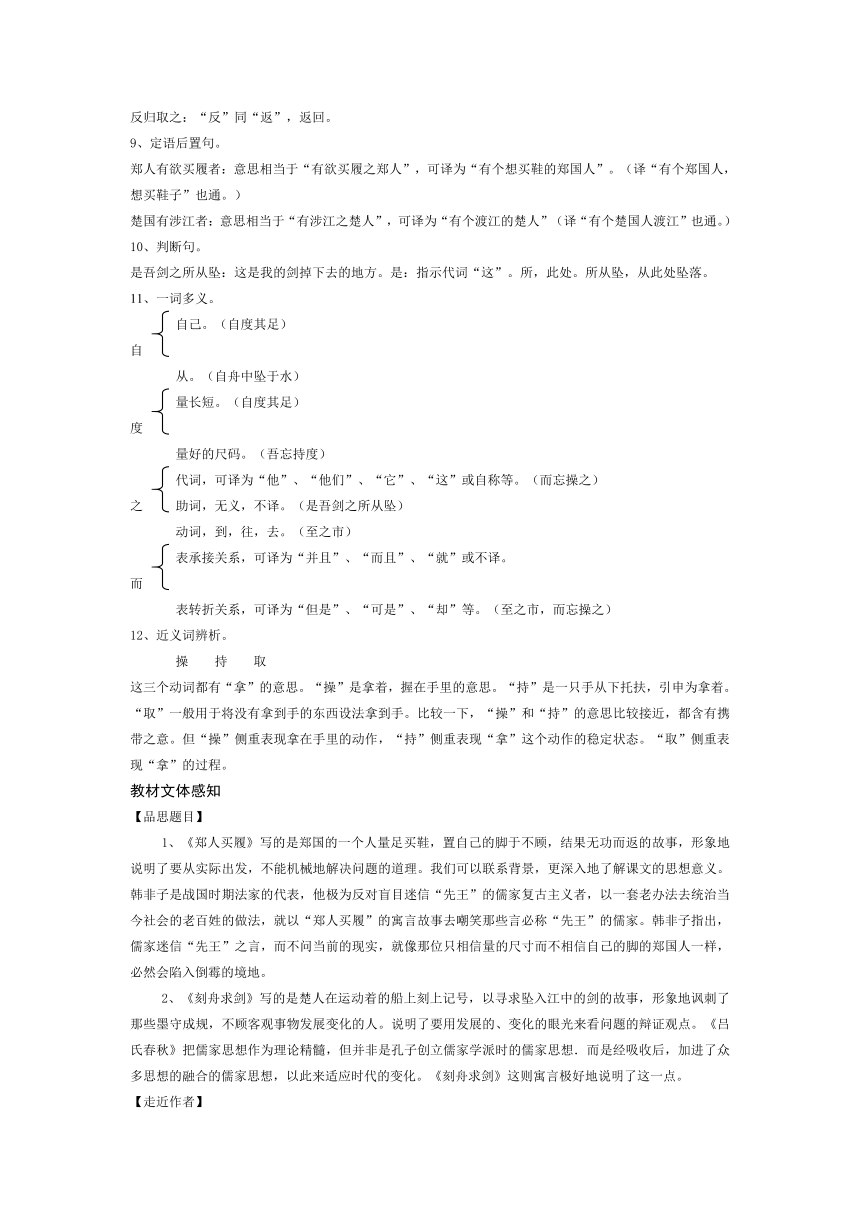

1、《郑人买履》写的是郑国的一个人量足买鞋,置自己的脚于不顾,结果无功而返的故事,形象地说明了要从实际出发,不能机械地解决问题的道理。我们可以联系背景,更深入地了解课文的思想意义。韩非子是战国时期法家的代表,他极为反对盲目迷信“先王”的儒家复古主义者,以一套老办法去统治当今社会的老百姓的做法,就以“郑人买履”的寓言故事去嘲笑那些言必称“先王”的儒家。韩非子指出,儒家迷信“先王”之言,而不问当前的现实,就像那位只相信量的尺寸而不相信自己的脚的郑国人一样,必然会陷入倒霉的境地。

2、《刻舟求剑》写的是楚人在运动着的船上刻上记号,以寻求坠入江中的剑的故事,形象地讽刺了那些墨守成规,不顾客观事物发展变化的人。说明了要用发展的、变化的眼光来看问题的辩证观点。《吕氏春秋》把儒家思想作为理论精髓,但并非是孔子创立儒家学派时的儒家思想.而是经吸收后,加进了众多思想的融合的儒家思想,以此来适应时代的变化。《刻舟求剑》这则寓言极好地说明了这一点。

【走近作者】

1、韩非(约前280—前233),战国末期哲学家,法家思想的主要代表人物。他出身于韩国贵族。

《史记·老子韩非列传》说他“为人口吃,不能道说,而善著书。”意思是韩非子有点口吃,不善于辞令,但善于写作。他的著作传到泰国,秦王赢政看了赞叹不已说:“我要是见到这个人,和他在一起,就是死了也甘心。”当时,李斯在泰国做官,便讨好地对秦王说:“这些书是韩国的韩非于著的,他可是个难得的人才,他还是我的老同学哩!”秦王为了得到韩非于,派大兵攻打韩国。韩国知道泰田的意图,为解急难,便派韩非子出使泰国。秦王见到韩非干非常高兴,大有相见恨晚之感,对韩非子很是器重。李斯尽管是一代名相,但见韩非子的才能在自己之上,非常嫉妒。他对秦王说:“韩非于是韩国公子,心向着韩国。如今大王要吞并诸侯,那韩非子就是大患,不如把他杀掉。”秦王想到自己的霸业,觉得李斯的话有理,于是将韩非于下狱治罪。李斯觉得这样做并未斩草除根,就乘机派心腹送毒药逼韩非子自杀。等到秦王悔悟了,下令赦免韩非子时,韩非子早已不在人世。

《韩非子》:是法家的重要著作,也是先秦理论散文集大成者的著作。全书五十五篇,约十余万言,大部分为韩非自著,但有极少篇数出于后人增附或由他书窜人。全书属于论辩文的,占绝大部分,文风犀利,有很强的说服力。他非常喜欢用小故事讲大道理,书中许多生动的寓言 故事,如郑人买履、扁鹊治病、滥竽充数、买椟还珠、郢书燕说、自相矛盾、守株待兔,等等,十分受人喜爱,有些已成为成语。

2、吕不韦(?——前235年),战国末年政治家。原为大商人,在赵国首都邯郸遇见做人质的秦公子异人,认为奇货可居,入秦为之游说,使之归国继位(庄襄王)。吕不韦被任为国相,封文信侯。嬴政年幼纪委,尊吕不韦为仲父。吕不韦执政的时候,门下有宾客三千,家童万人。

《吕氏春秋》:也称《吕览》,据《史记·吕不韦列传》记载,吕不韦使其门客各著所闻,集论成书。全书二十六卷,共一百六十篇,二十余万言。因为以月纪为首,故以“春秋”名书。后人有把此书称为《吕览》的,只是行文之便。这部书的编撰,正值秦国国力强盛,行将统一中国之时,因此,吕不韦命令门客各记所闻,综合百家九流,畅论天地万物古今之事,其内容不可以一家之学来概括,因此被认为是杂家的代表著作。此书不但取材广博,而且语言整齐简练.《史记·吕不韦列传》说,此书写成后,“布咸阳市门,悬千金其上,延诸侯游士宾客有能增损一字者,予千金”。所以后人用“一字千金”来形容文辞高妙,不可更改。

( 研习教材重难点

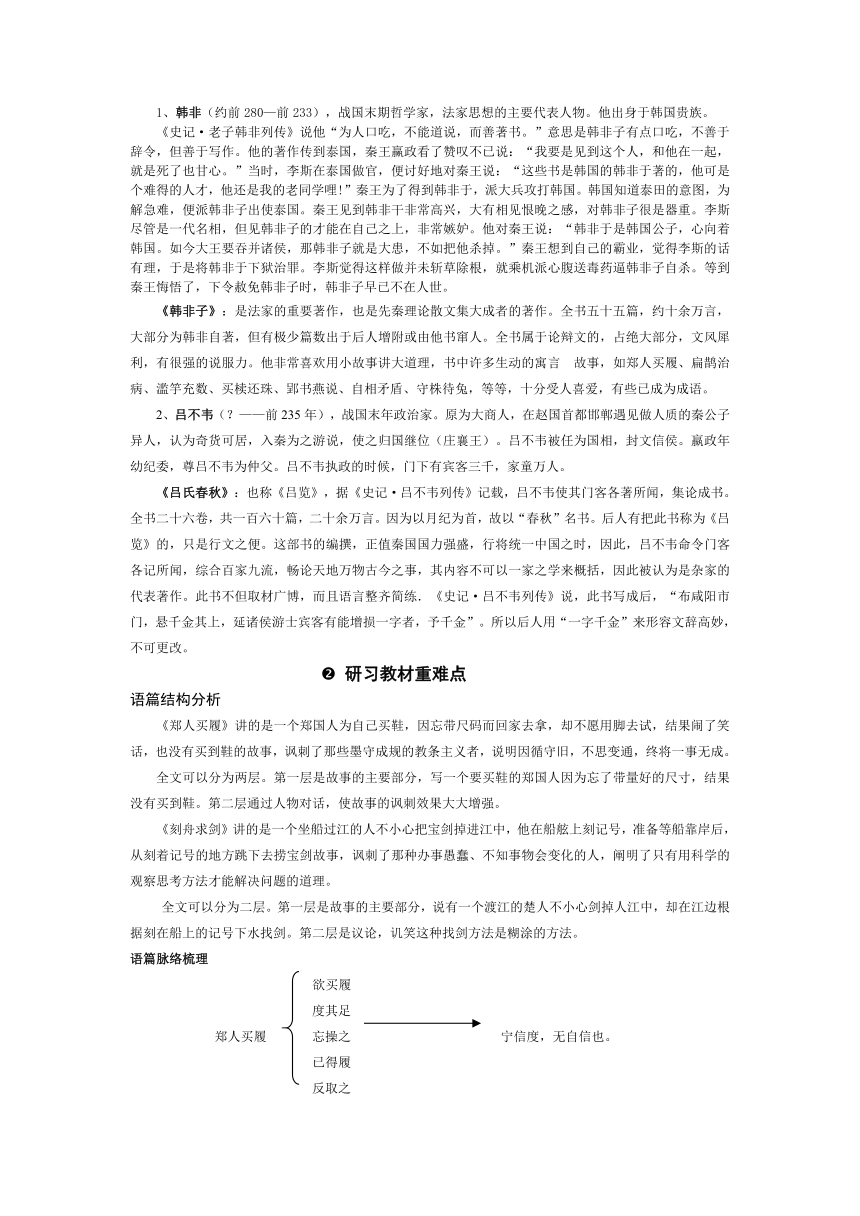

语篇结构分析

《郑人买履》讲的是一个郑国人为自己买鞋,因忘带尺码而回家去拿,却不愿用脚去试,结果闹了笑话,也没有买到鞋的故事,讽刺了那些墨守成规的教条主义者,说明因循守旧,不思变通,终将一事无成。

全文可以分为两层。第一层是故事的主要部分,写一个要买鞋的郑国人因为忘了带量好的尺寸,结果没有买到鞋。第二层通过人物对话,使故事的讽刺效果大大增强。

《刻舟求剑》讲的是一个坐船过江的人不小心把宝剑掉进江中,他在船舷上刻记号,准备等船靠岸后,从刻着记号的地方跳下去捞宝剑故事,讽刺了那种办事愚蠢、不知事物会变化的人,阐明了只有用科学的观察思考方法才能解决问题的道理。

全文可以分为二层。第一层是故事的主要部分,说有一个渡江的楚人不小心剑掉人江中,却在江边根据刻在船上的记号下水找剑。第二层是议论,讥笑这种找剑方法是糊涂的方法。

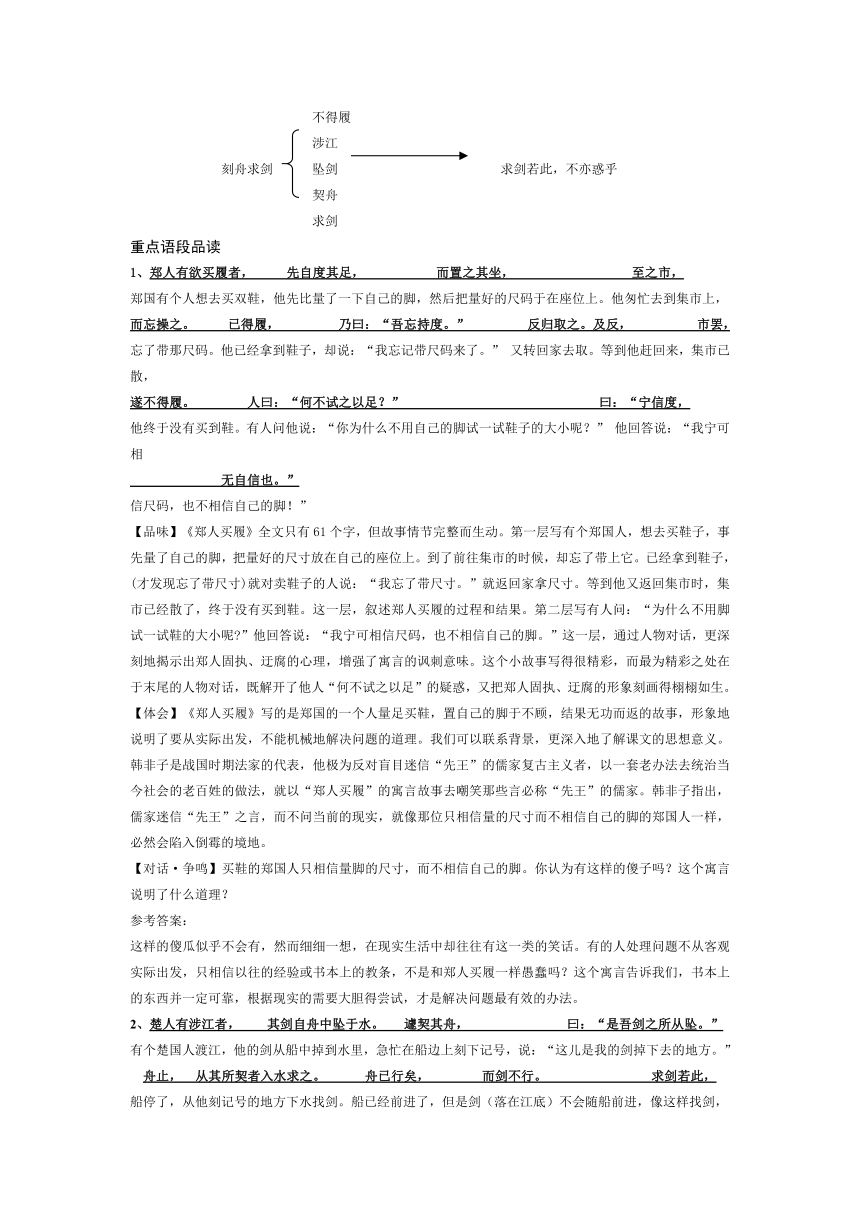

语篇脉络梳理

欲买履

度其足

郑人买履 忘操之 宁信度,无自信也。

已得履

反取之

不得履

涉江

刻舟求剑 坠剑 求剑若此,不亦惑乎

契舟

求剑

重点语段品读

1、郑人有欲买履者, 先自度其足, 而置之其坐, 至之市,

郑国有个人想去买双鞋,他先比量了一下自己的脚,然后把量好的尺码于在座位上。他匆忙去到集市上,

而忘操之。 已得履, 乃曰:“吾忘持度。” 反归取之。及反, 市罢,

忘了带那尺码。他已经拿到鞋子,却说:“我忘记带尺码来了。” 又转回家去取。等到他赶回来,集市已散,

遂不得履。 人曰:“何不试之以足?” 曰:“宁信度,

他终于没有买到鞋。有人问他说:“你为什么不用自己的脚试一试鞋子的大小呢?” 他回答说:“我宁可相

无自信也。”

信尺码,也不相信自己的脚!”

【品味】《郑人买履》全文只有61个字,但故事情节完整而生动。第一层写有个郑国人,想去买鞋子,事先量了自己的脚,把量好的尺寸放在自己的座位上。到了前往集市的时候,却忘了带上它。已经拿到鞋子,(才发现忘了带尺寸)就对卖鞋子的人说:“我忘了带尺寸。”就返回家拿尺寸。等到他又返回集市时,集市已经散了,终于没有买到鞋。这一层,叙述郑人买履的过程和结果。第二层写有人问:“为什么不用脚试一试鞋的大小呢?”他回答说:“我宁可相信尺码,也不相信自己的脚。”这一层,通过人物对话,更深刻地揭示出郑人固执、迂腐的心理,增强了寓言的讽刺意味。这个小故事写得很精彩,而最为精彩之处在于末尾的人物对话,既解开了他人“何不试之以足”的疑惑,又把郑人固执、迂腐的形象刻画得栩栩如生。

【体会】《郑人买履》写的是郑国的一个人量足买鞋,置自己的脚于不顾,结果无功而返的故事,形象地说明了要从实际出发,不能机械地解决问题的道理。我们可以联系背景,更深入地了解课文的思想意义。韩非子是战国时期法家的代表,他极为反对盲目迷信“先王”的儒家复古主义者,以一套老办法去统治当今社会的老百姓的做法,就以“郑人买履”的寓言故事去嘲笑那些言必称“先王”的儒家。韩非子指出,儒家迷信“先王”之言,而不问当前的现实,就像那位只相信量的尺寸而不相信自己的脚的郑国人一样,必然会陷入倒霉的境地。

【对话·争鸣】买鞋的郑国人只相信量脚的尺寸,而不相信自己的脚。你认为有这样的傻子吗?这个寓言说明了什么道理?

参考答案:

这样的傻瓜似乎不会有,然而细细一想,在现实生活中却往往有这一类的笑话。有的人处理问题不从客观实际出发,只相信以往的经验或书本上的教条,不是和郑人买履一样愚蠢吗?这个寓言告诉我们,书本上的东西并一定可靠,根据现实的需要大胆得尝试,才是解决问题最有效的办法。

2、楚人有涉江者, 其剑自舟中坠于水。 遽契其舟, 曰:“是吾剑之所从坠。”

有个楚国人渡江,他的剑从船中掉到水里,急忙在船边上刻下记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方。”

舟止, 从其所契者入水求之。 舟已行矣, 而剑不行。 求剑若此,

船停了,从他刻记号的地方下水找剑。船已经前进了,但是剑(落在江底)不会随船前进,像这样找剑,

不亦惑乎!

不是很糊涂吗?

【品味】《刻舟求剑》全文仅53字,不但情节完整、生动,而且有叙事、有议论。第一层写有个楚国人渡江,他的剑从船中掉到水里,急忙在船边上刻下记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方。”船停了,从他刻记号的地方下水找剑。这一层,叙述楚人丢失剑和找剑的过程。第二层写船已经前进了,但是剑(落在江底)不会随船前进,像这样找剑,不是很糊涂吗?这一层,以议论的方式结束全文,发人深省。这种找剑的办法为什么是糊涂的方法呢?因为情况变了,而方法没有变,当然行不通《吕氏春秋》是秦相吕不韦组织门客集体编写的,讽刺楚国人是他们的拿手好戏。作者仅用寥寥数笔,就完成了一则寓意深刻的小故事,人物的动作、语言跃然纸上,如“坠”写出楚人的慌乱,“遽”写出楚人反应速度之快,“入”、“求”又写出其行为的愚蠢。再加上末尾的议论所起的补充说明作用,真是欲增一字不能,欲减一字不得。

【体会】《刻舟求剑》写的是楚人在运动着的船上刻上记号,以寻求坠入江中的剑的故事,形象地讽刺了那些墨守成规,不顾客观事物发展变化的人。说明了要用发展的、变化的眼光来看问题的辩证观点。《吕氏春秋》把儒家思想作为理论精髓,但并非是孔子创立儒家学派时的儒家思想.而是经吸收后,加进了众多思想的融合的儒家思想,以此来适应时代的变化。《刻舟求剑》这则寓言极好地说明了这一点。

【对话·争鸣】渡江的楚国人刻舟求剑,最终会有什么结果?想想看,这个寓言讽刺的是什么样的人?

参考答案:

渡江的楚国人根据刻在船边的记号下水求剑,除了白费力气之外,是不会有其他结果的。如果船在静水中不动,他刻的记号还有帮助记忆的作用;但他搭乘的船在江中横渡,船靠岸之后,原来刻的记号早已不是剑坠之处,他仍然从此处下水找剑,不是很糊涂吗?这则寓言讽刺的是那些固守陈规陋习,不懂得根据变化的情况改变看法或办法的蠢人。

整体感悟鉴赏

《郑人买履》精彩含蓄。郑国人想买鞋子,先照脚量个尺寸,并无不可,也许能显出郑重和细心来。尺寸量好,放在座位上,到集市上买鞋,却忘记带尺寸,也没有什么可奇怪的,情有可原。叫人奇怪,百思难解的是,他拿起鞋子,又放下鞋子,说忘记带尺寸了,转身回家取尺寸去。如果是为别人买鞋,忘记带尺寸要回家取,说得过去,现在是为自己买鞋子,忘带尺寸,尽可以用脚试鞋。疑已产生,故事的波澜也就产形成。等他取了尺寸回到集市,集市已散,鞋子没有买成。本来完全可以办成的事情,硬是被不必要的往返“取度”给耽搁了。所以无论哪个人都会抑制不住提出早已存在心中的那个疑问:为什么不用脚试穿鞋子,偏要回家取脚码呢?郑人的回答:“宁信度,无自信也。”肯定出乎人意料之外,叫全世界瞠目结舌,真不知怎么评说他才好。故事就是这样精彩,把迂腐固执、死要面子、强词夺理的这个郑人虚拟得活灵活现。如果再问一句:你的“度”是不是照你的脚量下来的?既然不相信你的脚,那你的“度”怎么可信呢?故事虽然没有写这一句,其实最后已经包含了这个反问的内容。讽刺也讲究含蓄。读者会一面发笑,一面深思。再没有比死搬教条、脱离实际,而又自以为是的人更愚蠢可笑的了。

《刻舟求剑》也有完整的情节,生动的刻画。它的故事性、文学性、符合寓言特点。故事分两个层次:一是楚人渡江不慎将剑掉落江中,渡过江之后,在船上刻了记号的地方下水找剑;二是议论、讥笑楚人刻舟求剑太糊涂。先叙事,后议论,引出必要的教训。楚人渡江,从江的此岸渡到江的彼岸,不小心把剑掉到江中,能不能把剑找回来要看剑落水的地方江水的深浅,能不能在那里下水找剑。“刻舟”是楚人失剑情急之中产生的举动,目的是为了“找剑”。假如立即停船,且能固定不动,那么在船上刻了记号的地方下水,或许可以找到剑。现在水在流动,船在航行,到靠岸之后,楚人从船上刻记号的地方下水求剑,当然找不到剑。这是方法不对,从根本上说是认识错误。所以引出议论,船在动,剑在水里不动,“刻舟求剑”太糊涂,这批评一针见血。楚国人犯了一个什么样的错误呢?他犯了一个孤立地、静止片面地看问题的错误。剑没有落水的时候,剑是船的一部分,随船移动,同江水互相排斥,剑一旦落水,脱离了船体,就同船越行越远。“刻舟”只表明剑离开船体的处所,不表明剑在水中的实际位置。江上之“舟”在位移,江底之“剑”却不动,楚人认识不到这种变化。观念决定方法,因此“求剑”的方法也就错了。人物栩栩如生,仿佛真有其人其事似的,流传千古,发人深思,艺术魅力至今不改减。

疑难问题探究

1、这两则寓言在现实意义上有怎样的共同点?

无论是《郑人买履》,还是《刻舟求剑》,都是虚构的作品。换句话说,这二则寓言中所说的人和事,都不是真的,因为在现实生活中,似乎没有这样的傻瓜和这样荒唐的事。作者虚构这一类故事,是为了反映一定社会阶段的经济生活、思想意识、社会习俗,表达他们对某种人和事的认识,以此喻彼,达到自己的目的。这二则寓言的内容不同,一写郑人买鞋,一写楚人求剑,但这二则寓言讽刺的都是那种因循守旧、固执己见、不知变通、不懂得根据客观实际采取灵活对策的蠢人。

2、《郑人买履》对话式的结尾有什么好处?

对话式的结尾,使人物形象更加鲜明。前文叙述了郑人一系列可笑的行为,已让读者感到这是一个愚人,结尾又恰到好处地加一句对话,尤其是那句“宁信度,无自信也”,就更见其从行为到思想的全盘愚蠢了。笑过之后,人们自然会深思:墨守成规确实太可笑了。

3、《郑人买履》《刻舟求剑》内容不同,一写郑人买鞋,一写楚人求剑;但郑人与楚人又有什么相同之处呢?你还能举出类似他们的例子吗?

(1)这两个人都有因循守旧的特点:郑人只知遵循尺寸买鞋的旧习惯,楚人只知按作船的记号的笨办法寻剑,他们都死守一些惯例,而不知灵活变通,就像执竿进城的楚人那样。由此可知,固守陈规陋习多么愚蠢可笑。

(2)这两个人都很固执,面对他人的善意提醒,都充耳不闻,更不用说虚心采用了,生活中这种自以为是的人实在太多了。

(3)这两个人遇事都很机械,不知变通,郑人一定要返家取尺寸,楚人一定要待舟止再寻剑,结果不言而喻,所以我们应随机应变,灵活机动处理已变化的事情、问题,如砸缸救人的司马光就值得我们学习。

课外合作探究

1、一篇寓言从不同的角度去理解,其寓意也就不同,请依据提示对《郑人买履》的寓意进行多角度分析。

(1)从郑人相信尺码的角度看,其寓意是

。

(2)从郑人返回家取尺码的角度看,其寓意是

。

提示:从郑人相信尺码的角度看,其寓意在于告诫人们做事应从实际出发,不应固守习惯,墨守成规。从郑人返回家取尺码的角度看,其寓意也可理解为遇事不可太机械,而应随机应变、灵活机动地处理各种变化的问题。

( 开拓学习新视野

品味语言之美

含英咀华

求知名言

●吾生也有涯,而知也无涯。──庄子

●读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。──(法国)笛卡尔

●知识不存在的地方,愚昧就自命为科学。──(英国)肖伯纳

●读书以过目成诵为能,最是不济事。 —— 郑板桥

●积累知识,也应该有农民积肥的劲头,捡的范围要宽,不要限制太多,……牛粪、人粪、羊粪都一概捡回来,让它们统统变成有用的肥料,滋养作物的生长。 —— 邓拓

●学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。 —— 荀子:《劝学》

●君子之学,死而后已。 —— 顾炎武:《与人书六》《顾炎武文集》

●玉不琢,不成器,人不学,不知道。 —— 孔子:《礼记·学记》

●少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。 —— 刘向:《说苑

妙语珍藏

思考,它总是躲藏在我们心灵世界的某个角落,朦胧却又分明,也许就像巍峨高岭上的那个雾锁山头,令人惊异而又充满诱惑。思考是什么呢?是“山重水复疑无路”的迷惑还是“柳暗花明又一村”的欣喜?是万里无云下的风平浪静还是风平浪静下的波涛汹涌?是沉睡百年的火山喷发还是雪融草长的一瞬惊艳?是悬崖陡壁上的惊奇探险还是月明星稀中的无限神秘?……或许一如哲人所说“思考是世界上最美丽的花朵”。

西班牙的乌纳木诺说:“思考的意思是:亲近自己。”法国的笛卡儿说:“我思,故我在。”思考是凸现个性成为你自己的最有力武器。没有你自己的思考,世界将会又增加了一个雷同者;缺乏你自己的思想,你就是一只没有羽毛只会学舌的鹦鹉。真的勇士,不是孔武有力的四肢强健者,它的桂冠属于那些敢于思考张扬个性的英雄。从秦始皇到孙中山,从商鞅到王安石,从孔子到李白,从屈原到文天祥……哪个人不是凭着思考的力量,铸就独特的形象而活到现在的?发型可以修剪,衣服可以更换,脸庞可以改变,而思考,也只有思考才能真正让你告诉世界:你是你,你是世界上唯一的你。(张华《思考让我如此美丽》)

聆听名作弦音

朝着太阳奔跑

微笑

一个小孩子,不停地飞快奔跑,因为他想超越自己的影子,可是无论他怎样努力,都追不上,他急得快哭了。有人告诉他:你面朝着太阳奔跑。孩子听他的话,笑了,影子真的落在身后了。 有的人老爱沉湎于痛苦的往事中,越想越痛苦,“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”。孤独、伤心、失望、迷惘、悲观终日陪伴着他,让他深陷其中不能自拔。因为他从没有想过抛弃这痛苦,转个身去看看另一个方向,所以他永远也不会收获快乐!中学时有一个同学,考上了北京一所很有名的大学,有一次她把写的一篇论文拿给导师看,导师说她写的不行。后来她偶然发现自己的论文被人盗用并发表了。她想不开,气、恨、愤怒!钻进了痛苦的“牛角尖”,结果对生活失望了,丧失了学习兴趣,成绩一落千丈,几门功课不及格,神经也出现了问题,最后被勒令退学。和人谈话,她一张口就是:“我看透了!”看透了什么?什么也没有,她看到的只是眼前一个名利的影子而已。 有的人,老是抱怨这个世界,认为到处存在着不公平。感觉周围充斥着庸俗的铜臭气,贪婪的权利欲,虚伪的人情味儿等等。说到国民素质就说:低!说到环境就说:坏!说到官场就说:腐败!但他从没有问过自己为改变这种现状做过什么,是用嘴去呐喊,还是用行动去影响?没有,他甚至连自扫门前雪的事也不想去干,有的只是牢骚满腹和讨人厌的埋怨。这是因为他始终面向着黑暗,不肯转过身看看太阳,因此看到的也只能是黑暗的影子罢了。 不是我没有看到生活中那些晃动的“影子”,而是我不想把自己的视线长久停留在这些“影子”上。因为相对于周围的广大空间来说,“影子”所占的地方实在是太小太小了。身边的美好又实在是太多太多了。如果我们老是用自己的眼睛去寻找坏人,那么我们就可能真的会遇到坏人,如果我们去寻找好人,我们就一定会见到好人的。人们常用今非昔比、日新月异来形容我们这个社会的巨大变化,用“芝麻开花节节高”来比喻我们越来越好的生活,那我们何不也用一种崭新的思维和眼光来看待现在和未来呢? 转个身吧,朝着太阳奔跑,就会忘掉那些不快的“影子”,就会看到光明,看到希望,就会对明天产生美好的憧憬,就会对生活多一些信心,就会给奋斗的历程增添更多的勇气和力量!

[品评]对不能改变的事实,就只有看得开一些。朝太阳奔跑,仰望长空,心向光明,大步前行,自可天天微笑了。原来阳光一直在身后,只需转过身,迎接它。简单的故事,给人的启迪却是深刻的。像夸父逐日一般,只要对太阳满怀信念,青春就能永在;像荒原上的红柳树一般,只要对生命充满热爱,身边永远多是绿洲;只要对明天不绝那份期待、那份执著,未来定永远握在你我手中。只要明天还在,便有“自我”在,便有希望在。

闲看时尚旋风

你是一堵墙

洪 辉

曾经多么迫切地盼望长大。不知不觉,你的肌体强壮了,你的思维敏捷了,你开始忙活着自己的事情。这时,你会感到年轻真好,青春时光真好。青春的时光如一块块砖石,垒起人的四堵墙——

你的健康是一堵墙。这是青春给你的力量,是你生存于世间宝贵的风采。青春因此而充满活力,你可以努力去开创你钟爱的事业。这世界很大,你可以把目光投向远处,然后执著地踏上跋涉的征程。

你的勇气是一堵墙。这是青春给你的激情,是你生存于世间宝贵的动力。世界对你而言是一片空白,你可以用自己行动的画笔,重重地去描绘。你会遇到很多困难,但你有能力直面困难并战胜困难,同时要会总结经验,培养自己的自信心。

你的年龄是一堵墙。这是青春给你的优势,是你生存于世间宝贵的资本。只有在此刻,一个人才能够做出人生事业的多项选择。尤其是,此时你有能力承受失败和挫折,你有机会脱颖而出,你有时间从头再来。

你的单纯是一堵墙。这是青春给你的个性,是你生存于世间宝贵的品质。生活中的酸甜苦辣你都应品尝一下。你不需要所谓的成熟,你没必要在乎别人如何评价你。因为单纯,青春才会留下美好的回忆。珍惜单纯的心境,会使你的人生充满睿智的思考。

四堵墙,支撑住你青春的大厦。可是,请别忘记:青春短暂。如果有那么一天,你羡慕他人的成就超出自己,你感悟到自己原本可以做得更出色,那时,你就浪费了人生中一段宝贵的时光。青春岁月里,金钱我们可以不要,享受我们可以舍弃,惟有宝贵的时光不可丢弃。我们脚下原本是遍地荆棘,没有我们辛勤的开垦,就绝不会花团锦簇。当每一个日子忙忙碌碌又不露痕迹地逝去,你要想,我们青春的每一个刻度都弥足宝贵,自己生命中的这块砖,是否坚实地砌在了青春的大厦上。为了无愧于我们自己和我们所处的这个时代,让我们珍惜时光,珍惜青春这沉甸甸的日子,让我们的生命更充实更辉煌。

[品评]

青春是美好的,青春是一笔珍贵的财富。记得著名作家蒋子龙就说过:“人生的全部学问就在于和时间打交道。”追上时间,拥有了青春,并使自己和时间一样永恒地存在的,是天才。这是一篇颇有哲理的美文。作者对“青春”的智慧的理解,通过四个排比段落悟出:健康、勇气、年龄和单纯恰是铸就青春的四个元素。文章卒章显志:生命的充实与辉煌在于珍惜青春,珍惜时光。

语言知识积累

【音形积累】

【字词】

1、难读字词。

履(lǚ) 度(dù) 遂(suì) 遽(jù) 契(qì) 坠(zhuì)

2、多音字。

dúo(揣度) suí (半身不遂) háng (行列)

度 遂 行

dù(制度) suì (遂心) xíng (行走)

níng(宁静) qì (默契)

宁 契

nìng(宁可) xiè (人名)

3、形近字。

遂 suì (遂愿) 履 lǚ (履行) 操 cāo (操练)

邃 suì (深邃) 覆 fù (覆盖) 澡 zǎo (洗澡)

4、词语释义。

履:鞋子。

度(其足):量长短。度量他脚的大小。

(吾忘持度):量好的尺码。我忘记带上鞋子的尺寸。

坐:同“座”,座位。

反:同“返”,返回。

宁:宁可。

操:拿,携带。

涉:跋涉,就是渡过江河的意思。

遽:急遽,立刻,表示时间很紧迫。

契:动词,用刀子雕刻。

不亦惑乎:不是很糊涂吗?惑,迷惑、糊涂。“不亦……乎?”是一种委婉的反问句式。

5、成语积累。

刻舟求剑:比喻拘泥成例,不知道跟着情势的变化而改变看法或办法。

6、倒装句。

何不试之以足?——何不以足试之?

宁信度,无自信也。——宁信度,无信自也。

7、反问句。

求剑若此,不亦惑乎——求剑若此,惑哉!

8、通假字。

而置之其坐:“坐”同“座”,座位。

反归取之:“反”同“返”,返回。

9、定语后置句。

郑人有欲买履者:意思相当于“有欲买履之郑人”,可译为“有个想买鞋的郑国人”。(译“有个郑国人,想买鞋子”也通。)

楚国有涉江者:意思相当于“有涉江之楚人”,可译为“有个渡江的楚人”(译“有个楚国人渡江”也通。)

10、判断句。

是吾剑之所从坠:这是我的剑掉下去的地方。是:指示代词“这”。所,此处。所从坠,从此处坠落。

11、一词多义。

自己。(自度其足)

自

从。(自舟中坠于水)

量长短。(自度其足)

度

量好的尺码。(吾忘持度)

代词,可译为“他”、“他们”、“它”、“这”或自称等。(而忘操之)

之 助词,无义,不译。(是吾剑之所从坠)

动词,到,往,去。(至之市)

表承接关系,可译为“并且”、“而且”、“就”或不译。

而

表转折关系,可译为“但是”、“可是”、“却”等。(至之市,而忘操之)

12、近义词辨析。

操 持 取

这三个动词都有“拿”的意思。“操”是拿着,握在手里的意思。“持”是一只手从下托扶,引申为拿着。“取”一般用于将没有拿到手的东西设法拿到手。比较一下,“操”和“持”的意思比较接近,都含有携带之意。但“操”侧重表现拿在手里的动作,“持”侧重表现“拿”这个动作的稳定状态。“取”侧重表现“拿”的过程。

教材文体感知

【品思题目】

1、《郑人买履》写的是郑国的一个人量足买鞋,置自己的脚于不顾,结果无功而返的故事,形象地说明了要从实际出发,不能机械地解决问题的道理。我们可以联系背景,更深入地了解课文的思想意义。韩非子是战国时期法家的代表,他极为反对盲目迷信“先王”的儒家复古主义者,以一套老办法去统治当今社会的老百姓的做法,就以“郑人买履”的寓言故事去嘲笑那些言必称“先王”的儒家。韩非子指出,儒家迷信“先王”之言,而不问当前的现实,就像那位只相信量的尺寸而不相信自己的脚的郑国人一样,必然会陷入倒霉的境地。

2、《刻舟求剑》写的是楚人在运动着的船上刻上记号,以寻求坠入江中的剑的故事,形象地讽刺了那些墨守成规,不顾客观事物发展变化的人。说明了要用发展的、变化的眼光来看问题的辩证观点。《吕氏春秋》把儒家思想作为理论精髓,但并非是孔子创立儒家学派时的儒家思想.而是经吸收后,加进了众多思想的融合的儒家思想,以此来适应时代的变化。《刻舟求剑》这则寓言极好地说明了这一点。

【走近作者】

1、韩非(约前280—前233),战国末期哲学家,法家思想的主要代表人物。他出身于韩国贵族。

《史记·老子韩非列传》说他“为人口吃,不能道说,而善著书。”意思是韩非子有点口吃,不善于辞令,但善于写作。他的著作传到泰国,秦王赢政看了赞叹不已说:“我要是见到这个人,和他在一起,就是死了也甘心。”当时,李斯在泰国做官,便讨好地对秦王说:“这些书是韩国的韩非于著的,他可是个难得的人才,他还是我的老同学哩!”秦王为了得到韩非于,派大兵攻打韩国。韩国知道泰田的意图,为解急难,便派韩非子出使泰国。秦王见到韩非干非常高兴,大有相见恨晚之感,对韩非子很是器重。李斯尽管是一代名相,但见韩非子的才能在自己之上,非常嫉妒。他对秦王说:“韩非于是韩国公子,心向着韩国。如今大王要吞并诸侯,那韩非子就是大患,不如把他杀掉。”秦王想到自己的霸业,觉得李斯的话有理,于是将韩非于下狱治罪。李斯觉得这样做并未斩草除根,就乘机派心腹送毒药逼韩非子自杀。等到秦王悔悟了,下令赦免韩非子时,韩非子早已不在人世。

《韩非子》:是法家的重要著作,也是先秦理论散文集大成者的著作。全书五十五篇,约十余万言,大部分为韩非自著,但有极少篇数出于后人增附或由他书窜人。全书属于论辩文的,占绝大部分,文风犀利,有很强的说服力。他非常喜欢用小故事讲大道理,书中许多生动的寓言 故事,如郑人买履、扁鹊治病、滥竽充数、买椟还珠、郢书燕说、自相矛盾、守株待兔,等等,十分受人喜爱,有些已成为成语。

2、吕不韦(?——前235年),战国末年政治家。原为大商人,在赵国首都邯郸遇见做人质的秦公子异人,认为奇货可居,入秦为之游说,使之归国继位(庄襄王)。吕不韦被任为国相,封文信侯。嬴政年幼纪委,尊吕不韦为仲父。吕不韦执政的时候,门下有宾客三千,家童万人。

《吕氏春秋》:也称《吕览》,据《史记·吕不韦列传》记载,吕不韦使其门客各著所闻,集论成书。全书二十六卷,共一百六十篇,二十余万言。因为以月纪为首,故以“春秋”名书。后人有把此书称为《吕览》的,只是行文之便。这部书的编撰,正值秦国国力强盛,行将统一中国之时,因此,吕不韦命令门客各记所闻,综合百家九流,畅论天地万物古今之事,其内容不可以一家之学来概括,因此被认为是杂家的代表著作。此书不但取材广博,而且语言整齐简练.《史记·吕不韦列传》说,此书写成后,“布咸阳市门,悬千金其上,延诸侯游士宾客有能增损一字者,予千金”。所以后人用“一字千金”来形容文辞高妙,不可更改。

( 研习教材重难点

语篇结构分析

《郑人买履》讲的是一个郑国人为自己买鞋,因忘带尺码而回家去拿,却不愿用脚去试,结果闹了笑话,也没有买到鞋的故事,讽刺了那些墨守成规的教条主义者,说明因循守旧,不思变通,终将一事无成。

全文可以分为两层。第一层是故事的主要部分,写一个要买鞋的郑国人因为忘了带量好的尺寸,结果没有买到鞋。第二层通过人物对话,使故事的讽刺效果大大增强。

《刻舟求剑》讲的是一个坐船过江的人不小心把宝剑掉进江中,他在船舷上刻记号,准备等船靠岸后,从刻着记号的地方跳下去捞宝剑故事,讽刺了那种办事愚蠢、不知事物会变化的人,阐明了只有用科学的观察思考方法才能解决问题的道理。

全文可以分为二层。第一层是故事的主要部分,说有一个渡江的楚人不小心剑掉人江中,却在江边根据刻在船上的记号下水找剑。第二层是议论,讥笑这种找剑方法是糊涂的方法。

语篇脉络梳理

欲买履

度其足

郑人买履 忘操之 宁信度,无自信也。

已得履

反取之

不得履

涉江

刻舟求剑 坠剑 求剑若此,不亦惑乎

契舟

求剑

重点语段品读

1、郑人有欲买履者, 先自度其足, 而置之其坐, 至之市,

郑国有个人想去买双鞋,他先比量了一下自己的脚,然后把量好的尺码于在座位上。他匆忙去到集市上,

而忘操之。 已得履, 乃曰:“吾忘持度。” 反归取之。及反, 市罢,

忘了带那尺码。他已经拿到鞋子,却说:“我忘记带尺码来了。” 又转回家去取。等到他赶回来,集市已散,

遂不得履。 人曰:“何不试之以足?” 曰:“宁信度,

他终于没有买到鞋。有人问他说:“你为什么不用自己的脚试一试鞋子的大小呢?” 他回答说:“我宁可相

无自信也。”

信尺码,也不相信自己的脚!”

【品味】《郑人买履》全文只有61个字,但故事情节完整而生动。第一层写有个郑国人,想去买鞋子,事先量了自己的脚,把量好的尺寸放在自己的座位上。到了前往集市的时候,却忘了带上它。已经拿到鞋子,(才发现忘了带尺寸)就对卖鞋子的人说:“我忘了带尺寸。”就返回家拿尺寸。等到他又返回集市时,集市已经散了,终于没有买到鞋。这一层,叙述郑人买履的过程和结果。第二层写有人问:“为什么不用脚试一试鞋的大小呢?”他回答说:“我宁可相信尺码,也不相信自己的脚。”这一层,通过人物对话,更深刻地揭示出郑人固执、迂腐的心理,增强了寓言的讽刺意味。这个小故事写得很精彩,而最为精彩之处在于末尾的人物对话,既解开了他人“何不试之以足”的疑惑,又把郑人固执、迂腐的形象刻画得栩栩如生。

【体会】《郑人买履》写的是郑国的一个人量足买鞋,置自己的脚于不顾,结果无功而返的故事,形象地说明了要从实际出发,不能机械地解决问题的道理。我们可以联系背景,更深入地了解课文的思想意义。韩非子是战国时期法家的代表,他极为反对盲目迷信“先王”的儒家复古主义者,以一套老办法去统治当今社会的老百姓的做法,就以“郑人买履”的寓言故事去嘲笑那些言必称“先王”的儒家。韩非子指出,儒家迷信“先王”之言,而不问当前的现实,就像那位只相信量的尺寸而不相信自己的脚的郑国人一样,必然会陷入倒霉的境地。

【对话·争鸣】买鞋的郑国人只相信量脚的尺寸,而不相信自己的脚。你认为有这样的傻子吗?这个寓言说明了什么道理?

参考答案:

这样的傻瓜似乎不会有,然而细细一想,在现实生活中却往往有这一类的笑话。有的人处理问题不从客观实际出发,只相信以往的经验或书本上的教条,不是和郑人买履一样愚蠢吗?这个寓言告诉我们,书本上的东西并一定可靠,根据现实的需要大胆得尝试,才是解决问题最有效的办法。

2、楚人有涉江者, 其剑自舟中坠于水。 遽契其舟, 曰:“是吾剑之所从坠。”

有个楚国人渡江,他的剑从船中掉到水里,急忙在船边上刻下记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方。”

舟止, 从其所契者入水求之。 舟已行矣, 而剑不行。 求剑若此,

船停了,从他刻记号的地方下水找剑。船已经前进了,但是剑(落在江底)不会随船前进,像这样找剑,

不亦惑乎!

不是很糊涂吗?

【品味】《刻舟求剑》全文仅53字,不但情节完整、生动,而且有叙事、有议论。第一层写有个楚国人渡江,他的剑从船中掉到水里,急忙在船边上刻下记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方。”船停了,从他刻记号的地方下水找剑。这一层,叙述楚人丢失剑和找剑的过程。第二层写船已经前进了,但是剑(落在江底)不会随船前进,像这样找剑,不是很糊涂吗?这一层,以议论的方式结束全文,发人深省。这种找剑的办法为什么是糊涂的方法呢?因为情况变了,而方法没有变,当然行不通《吕氏春秋》是秦相吕不韦组织门客集体编写的,讽刺楚国人是他们的拿手好戏。作者仅用寥寥数笔,就完成了一则寓意深刻的小故事,人物的动作、语言跃然纸上,如“坠”写出楚人的慌乱,“遽”写出楚人反应速度之快,“入”、“求”又写出其行为的愚蠢。再加上末尾的议论所起的补充说明作用,真是欲增一字不能,欲减一字不得。

【体会】《刻舟求剑》写的是楚人在运动着的船上刻上记号,以寻求坠入江中的剑的故事,形象地讽刺了那些墨守成规,不顾客观事物发展变化的人。说明了要用发展的、变化的眼光来看问题的辩证观点。《吕氏春秋》把儒家思想作为理论精髓,但并非是孔子创立儒家学派时的儒家思想.而是经吸收后,加进了众多思想的融合的儒家思想,以此来适应时代的变化。《刻舟求剑》这则寓言极好地说明了这一点。

【对话·争鸣】渡江的楚国人刻舟求剑,最终会有什么结果?想想看,这个寓言讽刺的是什么样的人?

参考答案:

渡江的楚国人根据刻在船边的记号下水求剑,除了白费力气之外,是不会有其他结果的。如果船在静水中不动,他刻的记号还有帮助记忆的作用;但他搭乘的船在江中横渡,船靠岸之后,原来刻的记号早已不是剑坠之处,他仍然从此处下水找剑,不是很糊涂吗?这则寓言讽刺的是那些固守陈规陋习,不懂得根据变化的情况改变看法或办法的蠢人。

整体感悟鉴赏

《郑人买履》精彩含蓄。郑国人想买鞋子,先照脚量个尺寸,并无不可,也许能显出郑重和细心来。尺寸量好,放在座位上,到集市上买鞋,却忘记带尺寸,也没有什么可奇怪的,情有可原。叫人奇怪,百思难解的是,他拿起鞋子,又放下鞋子,说忘记带尺寸了,转身回家取尺寸去。如果是为别人买鞋,忘记带尺寸要回家取,说得过去,现在是为自己买鞋子,忘带尺寸,尽可以用脚试鞋。疑已产生,故事的波澜也就产形成。等他取了尺寸回到集市,集市已散,鞋子没有买成。本来完全可以办成的事情,硬是被不必要的往返“取度”给耽搁了。所以无论哪个人都会抑制不住提出早已存在心中的那个疑问:为什么不用脚试穿鞋子,偏要回家取脚码呢?郑人的回答:“宁信度,无自信也。”肯定出乎人意料之外,叫全世界瞠目结舌,真不知怎么评说他才好。故事就是这样精彩,把迂腐固执、死要面子、强词夺理的这个郑人虚拟得活灵活现。如果再问一句:你的“度”是不是照你的脚量下来的?既然不相信你的脚,那你的“度”怎么可信呢?故事虽然没有写这一句,其实最后已经包含了这个反问的内容。讽刺也讲究含蓄。读者会一面发笑,一面深思。再没有比死搬教条、脱离实际,而又自以为是的人更愚蠢可笑的了。

《刻舟求剑》也有完整的情节,生动的刻画。它的故事性、文学性、符合寓言特点。故事分两个层次:一是楚人渡江不慎将剑掉落江中,渡过江之后,在船上刻了记号的地方下水找剑;二是议论、讥笑楚人刻舟求剑太糊涂。先叙事,后议论,引出必要的教训。楚人渡江,从江的此岸渡到江的彼岸,不小心把剑掉到江中,能不能把剑找回来要看剑落水的地方江水的深浅,能不能在那里下水找剑。“刻舟”是楚人失剑情急之中产生的举动,目的是为了“找剑”。假如立即停船,且能固定不动,那么在船上刻了记号的地方下水,或许可以找到剑。现在水在流动,船在航行,到靠岸之后,楚人从船上刻记号的地方下水求剑,当然找不到剑。这是方法不对,从根本上说是认识错误。所以引出议论,船在动,剑在水里不动,“刻舟求剑”太糊涂,这批评一针见血。楚国人犯了一个什么样的错误呢?他犯了一个孤立地、静止片面地看问题的错误。剑没有落水的时候,剑是船的一部分,随船移动,同江水互相排斥,剑一旦落水,脱离了船体,就同船越行越远。“刻舟”只表明剑离开船体的处所,不表明剑在水中的实际位置。江上之“舟”在位移,江底之“剑”却不动,楚人认识不到这种变化。观念决定方法,因此“求剑”的方法也就错了。人物栩栩如生,仿佛真有其人其事似的,流传千古,发人深思,艺术魅力至今不改减。

疑难问题探究

1、这两则寓言在现实意义上有怎样的共同点?

无论是《郑人买履》,还是《刻舟求剑》,都是虚构的作品。换句话说,这二则寓言中所说的人和事,都不是真的,因为在现实生活中,似乎没有这样的傻瓜和这样荒唐的事。作者虚构这一类故事,是为了反映一定社会阶段的经济生活、思想意识、社会习俗,表达他们对某种人和事的认识,以此喻彼,达到自己的目的。这二则寓言的内容不同,一写郑人买鞋,一写楚人求剑,但这二则寓言讽刺的都是那种因循守旧、固执己见、不知变通、不懂得根据客观实际采取灵活对策的蠢人。

2、《郑人买履》对话式的结尾有什么好处?

对话式的结尾,使人物形象更加鲜明。前文叙述了郑人一系列可笑的行为,已让读者感到这是一个愚人,结尾又恰到好处地加一句对话,尤其是那句“宁信度,无自信也”,就更见其从行为到思想的全盘愚蠢了。笑过之后,人们自然会深思:墨守成规确实太可笑了。

3、《郑人买履》《刻舟求剑》内容不同,一写郑人买鞋,一写楚人求剑;但郑人与楚人又有什么相同之处呢?你还能举出类似他们的例子吗?

(1)这两个人都有因循守旧的特点:郑人只知遵循尺寸买鞋的旧习惯,楚人只知按作船的记号的笨办法寻剑,他们都死守一些惯例,而不知灵活变通,就像执竿进城的楚人那样。由此可知,固守陈规陋习多么愚蠢可笑。

(2)这两个人都很固执,面对他人的善意提醒,都充耳不闻,更不用说虚心采用了,生活中这种自以为是的人实在太多了。

(3)这两个人遇事都很机械,不知变通,郑人一定要返家取尺寸,楚人一定要待舟止再寻剑,结果不言而喻,所以我们应随机应变,灵活机动处理已变化的事情、问题,如砸缸救人的司马光就值得我们学习。

课外合作探究

1、一篇寓言从不同的角度去理解,其寓意也就不同,请依据提示对《郑人买履》的寓意进行多角度分析。

(1)从郑人相信尺码的角度看,其寓意是

。

(2)从郑人返回家取尺码的角度看,其寓意是

。

提示:从郑人相信尺码的角度看,其寓意在于告诫人们做事应从实际出发,不应固守习惯,墨守成规。从郑人返回家取尺码的角度看,其寓意也可理解为遇事不可太机械,而应随机应变、灵活机动地处理各种变化的问题。

( 开拓学习新视野

品味语言之美

含英咀华

求知名言

●吾生也有涯,而知也无涯。──庄子

●读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。──(法国)笛卡尔

●知识不存在的地方,愚昧就自命为科学。──(英国)肖伯纳

●读书以过目成诵为能,最是不济事。 —— 郑板桥

●积累知识,也应该有农民积肥的劲头,捡的范围要宽,不要限制太多,……牛粪、人粪、羊粪都一概捡回来,让它们统统变成有用的肥料,滋养作物的生长。 —— 邓拓

●学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。 —— 荀子:《劝学》

●君子之学,死而后已。 —— 顾炎武:《与人书六》《顾炎武文集》

●玉不琢,不成器,人不学,不知道。 —— 孔子:《礼记·学记》

●少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。 —— 刘向:《说苑

妙语珍藏

思考,它总是躲藏在我们心灵世界的某个角落,朦胧却又分明,也许就像巍峨高岭上的那个雾锁山头,令人惊异而又充满诱惑。思考是什么呢?是“山重水复疑无路”的迷惑还是“柳暗花明又一村”的欣喜?是万里无云下的风平浪静还是风平浪静下的波涛汹涌?是沉睡百年的火山喷发还是雪融草长的一瞬惊艳?是悬崖陡壁上的惊奇探险还是月明星稀中的无限神秘?……或许一如哲人所说“思考是世界上最美丽的花朵”。

西班牙的乌纳木诺说:“思考的意思是:亲近自己。”法国的笛卡儿说:“我思,故我在。”思考是凸现个性成为你自己的最有力武器。没有你自己的思考,世界将会又增加了一个雷同者;缺乏你自己的思想,你就是一只没有羽毛只会学舌的鹦鹉。真的勇士,不是孔武有力的四肢强健者,它的桂冠属于那些敢于思考张扬个性的英雄。从秦始皇到孙中山,从商鞅到王安石,从孔子到李白,从屈原到文天祥……哪个人不是凭着思考的力量,铸就独特的形象而活到现在的?发型可以修剪,衣服可以更换,脸庞可以改变,而思考,也只有思考才能真正让你告诉世界:你是你,你是世界上唯一的你。(张华《思考让我如此美丽》)

聆听名作弦音

朝着太阳奔跑

微笑

一个小孩子,不停地飞快奔跑,因为他想超越自己的影子,可是无论他怎样努力,都追不上,他急得快哭了。有人告诉他:你面朝着太阳奔跑。孩子听他的话,笑了,影子真的落在身后了。 有的人老爱沉湎于痛苦的往事中,越想越痛苦,“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”。孤独、伤心、失望、迷惘、悲观终日陪伴着他,让他深陷其中不能自拔。因为他从没有想过抛弃这痛苦,转个身去看看另一个方向,所以他永远也不会收获快乐!中学时有一个同学,考上了北京一所很有名的大学,有一次她把写的一篇论文拿给导师看,导师说她写的不行。后来她偶然发现自己的论文被人盗用并发表了。她想不开,气、恨、愤怒!钻进了痛苦的“牛角尖”,结果对生活失望了,丧失了学习兴趣,成绩一落千丈,几门功课不及格,神经也出现了问题,最后被勒令退学。和人谈话,她一张口就是:“我看透了!”看透了什么?什么也没有,她看到的只是眼前一个名利的影子而已。 有的人,老是抱怨这个世界,认为到处存在着不公平。感觉周围充斥着庸俗的铜臭气,贪婪的权利欲,虚伪的人情味儿等等。说到国民素质就说:低!说到环境就说:坏!说到官场就说:腐败!但他从没有问过自己为改变这种现状做过什么,是用嘴去呐喊,还是用行动去影响?没有,他甚至连自扫门前雪的事也不想去干,有的只是牢骚满腹和讨人厌的埋怨。这是因为他始终面向着黑暗,不肯转过身看看太阳,因此看到的也只能是黑暗的影子罢了。 不是我没有看到生活中那些晃动的“影子”,而是我不想把自己的视线长久停留在这些“影子”上。因为相对于周围的广大空间来说,“影子”所占的地方实在是太小太小了。身边的美好又实在是太多太多了。如果我们老是用自己的眼睛去寻找坏人,那么我们就可能真的会遇到坏人,如果我们去寻找好人,我们就一定会见到好人的。人们常用今非昔比、日新月异来形容我们这个社会的巨大变化,用“芝麻开花节节高”来比喻我们越来越好的生活,那我们何不也用一种崭新的思维和眼光来看待现在和未来呢? 转个身吧,朝着太阳奔跑,就会忘掉那些不快的“影子”,就会看到光明,看到希望,就会对明天产生美好的憧憬,就会对生活多一些信心,就会给奋斗的历程增添更多的勇气和力量!

[品评]对不能改变的事实,就只有看得开一些。朝太阳奔跑,仰望长空,心向光明,大步前行,自可天天微笑了。原来阳光一直在身后,只需转过身,迎接它。简单的故事,给人的启迪却是深刻的。像夸父逐日一般,只要对太阳满怀信念,青春就能永在;像荒原上的红柳树一般,只要对生命充满热爱,身边永远多是绿洲;只要对明天不绝那份期待、那份执著,未来定永远握在你我手中。只要明天还在,便有“自我”在,便有希望在。

闲看时尚旋风

你是一堵墙

洪 辉

曾经多么迫切地盼望长大。不知不觉,你的肌体强壮了,你的思维敏捷了,你开始忙活着自己的事情。这时,你会感到年轻真好,青春时光真好。青春的时光如一块块砖石,垒起人的四堵墙——

你的健康是一堵墙。这是青春给你的力量,是你生存于世间宝贵的风采。青春因此而充满活力,你可以努力去开创你钟爱的事业。这世界很大,你可以把目光投向远处,然后执著地踏上跋涉的征程。

你的勇气是一堵墙。这是青春给你的激情,是你生存于世间宝贵的动力。世界对你而言是一片空白,你可以用自己行动的画笔,重重地去描绘。你会遇到很多困难,但你有能力直面困难并战胜困难,同时要会总结经验,培养自己的自信心。

你的年龄是一堵墙。这是青春给你的优势,是你生存于世间宝贵的资本。只有在此刻,一个人才能够做出人生事业的多项选择。尤其是,此时你有能力承受失败和挫折,你有机会脱颖而出,你有时间从头再来。

你的单纯是一堵墙。这是青春给你的个性,是你生存于世间宝贵的品质。生活中的酸甜苦辣你都应品尝一下。你不需要所谓的成熟,你没必要在乎别人如何评价你。因为单纯,青春才会留下美好的回忆。珍惜单纯的心境,会使你的人生充满睿智的思考。

四堵墙,支撑住你青春的大厦。可是,请别忘记:青春短暂。如果有那么一天,你羡慕他人的成就超出自己,你感悟到自己原本可以做得更出色,那时,你就浪费了人生中一段宝贵的时光。青春岁月里,金钱我们可以不要,享受我们可以舍弃,惟有宝贵的时光不可丢弃。我们脚下原本是遍地荆棘,没有我们辛勤的开垦,就绝不会花团锦簇。当每一个日子忙忙碌碌又不露痕迹地逝去,你要想,我们青春的每一个刻度都弥足宝贵,自己生命中的这块砖,是否坚实地砌在了青春的大厦上。为了无愧于我们自己和我们所处的这个时代,让我们珍惜时光,珍惜青春这沉甸甸的日子,让我们的生命更充实更辉煌。

[品评]

青春是美好的,青春是一笔珍贵的财富。记得著名作家蒋子龙就说过:“人生的全部学问就在于和时间打交道。”追上时间,拥有了青春,并使自己和时间一样永恒地存在的,是天才。这是一篇颇有哲理的美文。作者对“青春”的智慧的理解,通过四个排比段落悟出:健康、勇气、年龄和单纯恰是铸就青春的四个元素。文章卒章显志:生命的充实与辉煌在于珍惜青春,珍惜时光。

同课章节目录

- 第一单元 亲近文学

- 一 繁 星

- 二 冰心诗三首

- 三*安恩和奶牛

- 四 古代寓言二则

- 五 为你打开一扇门

- 诵读欣赏 泰戈尔诗两首

- 第二单元 往事依依

- 六 卖白菜

- 七* 往事依依

- 八*伟人细胞

- 九 幼时记趣

- 诵读欣赏 登幽州台歌

- 第三单元 民俗风情

- 十 社戏

- 十一 *端午日

- 十二 本命年的回想

- 十三 *火把节之歌

- 十四 中秋咏月诗词三首

- 诵读欣赏 对联六副

- 第四单元 多彩四季

- 十五 春

- 十六 济南的冬天

- 十七 夏

- 十八 秋颂

- 十九 三峡

- 诵读欣赏 文笔精华(一) 四季

- 第五单元 关注科学

- 二十 在阿加西斯教授的实验室

- 二十一 事物的正确答案不止一个

- 二十二*宇宙里有些什么

- 二十三 *三个太阳

- 二十四 《梦溪笔谈》二则

- 诵读欣赏(一) 古诗二首

- 第六单元 奇思妙想

- 二十五 天上的街市

- 二十六 *七颗钻石

- 二十七 *蔚蓝的王国

- 二十八 皇帝的新装

- 二十九 《论语》十二章

- 诵读欣赏(二) 古诗二首