2.1光的反射 教案 (3)

图片预览

文档简介

2.1光的反射 教案

一、教案设计思想:

本课的主要内容包括两个方面:一是平面镜成像的特点,二是成像原理,重点在“探究活动”的过程设计上。在整个教学过程中,始终贯彻落实“学生参与理念”,而教师只是作为组织者、引导者,带领学生积极投入科学探究实践,使他们亲身经历基本的科学探究过程,运用科学探究方法,总结归纳出科学规律,初步形成科学探究能力。

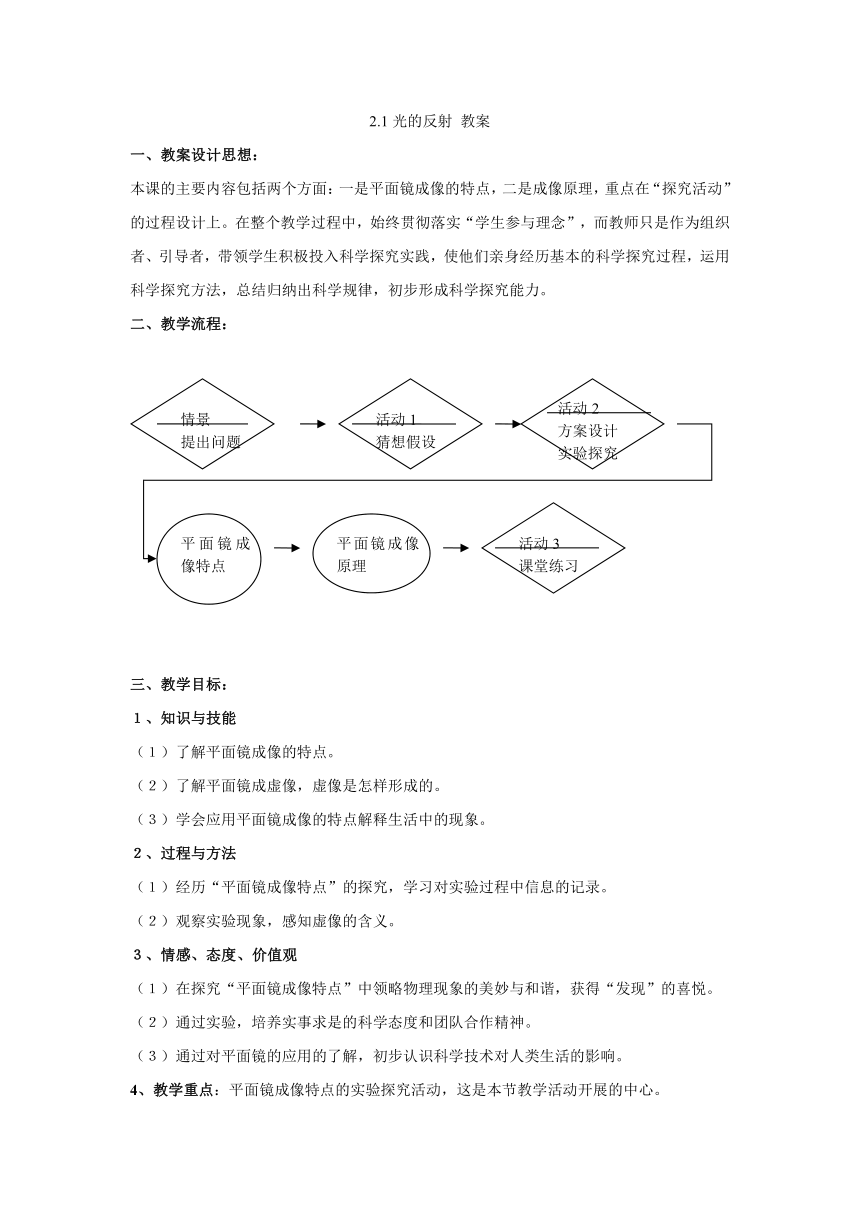

二、教学流程:

三、教学目标:

1、知识与技能

(1)了解平面镜成像的特点。

(2)了解平面镜成虚像,虚像是怎样形成的。

(3)学会应用平面镜成像的特点解释生活中的现象。

2、过程与方法

(1)经历“平面镜成像特点”的探究,学习对实验过程中信息的记录。

(2)观察实验现象,感知虚像的含义。

3、情感、态度、价值观

(1)在探究“平面镜成像特点”中领略物理现象的美妙与和谐,获得“发现”的喜悦。

(2)通过实验,培养实事求是的科学态度和团队合作精神。

(3)通过对平面镜的应用的了解,初步认识科学技术对人类生活的影响。

4、教学重点:平面镜成像特点的实验探究活动,这是本节教学活动开展的中心。

5、教学难点:如何确定像的位置以及对虚像概念的理解。

四、教学过程:

教学过程 教学内容 学生活动

一、引入新课 表演一个小魔术。引出课题“平面镜成像”。

二、进行新课1、进行猜想: 平面镜成像有哪些特点呢?这节课我们重点探究:平面镜中成像时,像和物的大小关系 像和物到平面镜的距离关系?平面镜所成像能否呈现在光屏上 学生讨论、归纳

2、设计、验证实验: 探究1:利用桌上的器材,你能否设法找出玻璃板后面的像的位置?选择合适的器材作为平面镜:镜子或玻璃板?强调:用未点燃的蜡烛来替代点燃蜡烛所成的像;用玻璃板作平面镜。探究2:像的大小和物体的大小有什么关系?大家在玻璃板后面放一块光屏,屏上会出现物体的像吗?为什么像不见了呢?强调:物理学把这种像叫虚像,而把能在光屏上呈现的像叫实像。区别实像和虚像探究3:像到镜面的距离和物体到镜面的距离相等吗?讨论:①要测量哪两个物理量?②用到什么仪器?③就在课桌上直接测量距离准确吗?怎样测量比较准确?④仅测量一组数据可靠吗?归纳成像特点:“等大、等距、正立、虚像”用数学语言可以表达为:像和物体关于镜面对称。 学生讨论、归纳;上讲台演示(DV拍摄实验过程)实验并且归纳:像和物大小相等,与远近无关;像相对于物是正立的;实验并且归纳:平面镜成虚像学生讨论、归纳动手实验小组交流数据归纳、得到结论:像和物到镜面距离相等。

3、分析和论证:(课件显示) 通过作图来认识平面镜成等大正立虚像的含意,知道是光的反射形成的,巩固光的反射规律知识。

三、课堂小结(课件显示) 1、像与物体的大小相等;成正立的像。2、像与物体到镜面的距离相等。3、平面镜所成的像是虚像,所以不能在光屏上呈现,只能用眼睛观察。 学生归纳

四、反馈练习 学生讨论、归纳

五、布置作业 课外实践:调查一下平面镜在生产和生活中有哪些应用呢?平面镜对我们的工作和生活有没有不利的方面呢?完成一份调查报告。

板书设计: 2.1.2 平面镜成像

一、猜想:

二、设计实验:

三、归纳:平面镜成像的特点:

1、像与物体的大小相等;成正立的像;

2、平面镜所成的像是虚像;

3、像与物体到镜面的距离相等;

四、平面镜成像原理:光的反射

情景

提出问题

活动1

猜想假设

活动2

方案设计

实验探究

平面镜成像特点

平面镜成像原理

活动3

课堂练习

一、教案设计思想:

本课的主要内容包括两个方面:一是平面镜成像的特点,二是成像原理,重点在“探究活动”的过程设计上。在整个教学过程中,始终贯彻落实“学生参与理念”,而教师只是作为组织者、引导者,带领学生积极投入科学探究实践,使他们亲身经历基本的科学探究过程,运用科学探究方法,总结归纳出科学规律,初步形成科学探究能力。

二、教学流程:

三、教学目标:

1、知识与技能

(1)了解平面镜成像的特点。

(2)了解平面镜成虚像,虚像是怎样形成的。

(3)学会应用平面镜成像的特点解释生活中的现象。

2、过程与方法

(1)经历“平面镜成像特点”的探究,学习对实验过程中信息的记录。

(2)观察实验现象,感知虚像的含义。

3、情感、态度、价值观

(1)在探究“平面镜成像特点”中领略物理现象的美妙与和谐,获得“发现”的喜悦。

(2)通过实验,培养实事求是的科学态度和团队合作精神。

(3)通过对平面镜的应用的了解,初步认识科学技术对人类生活的影响。

4、教学重点:平面镜成像特点的实验探究活动,这是本节教学活动开展的中心。

5、教学难点:如何确定像的位置以及对虚像概念的理解。

四、教学过程:

教学过程 教学内容 学生活动

一、引入新课 表演一个小魔术。引出课题“平面镜成像”。

二、进行新课1、进行猜想: 平面镜成像有哪些特点呢?这节课我们重点探究:平面镜中成像时,像和物的大小关系 像和物到平面镜的距离关系?平面镜所成像能否呈现在光屏上 学生讨论、归纳

2、设计、验证实验: 探究1:利用桌上的器材,你能否设法找出玻璃板后面的像的位置?选择合适的器材作为平面镜:镜子或玻璃板?强调:用未点燃的蜡烛来替代点燃蜡烛所成的像;用玻璃板作平面镜。探究2:像的大小和物体的大小有什么关系?大家在玻璃板后面放一块光屏,屏上会出现物体的像吗?为什么像不见了呢?强调:物理学把这种像叫虚像,而把能在光屏上呈现的像叫实像。区别实像和虚像探究3:像到镜面的距离和物体到镜面的距离相等吗?讨论:①要测量哪两个物理量?②用到什么仪器?③就在课桌上直接测量距离准确吗?怎样测量比较准确?④仅测量一组数据可靠吗?归纳成像特点:“等大、等距、正立、虚像”用数学语言可以表达为:像和物体关于镜面对称。 学生讨论、归纳;上讲台演示(DV拍摄实验过程)实验并且归纳:像和物大小相等,与远近无关;像相对于物是正立的;实验并且归纳:平面镜成虚像学生讨论、归纳动手实验小组交流数据归纳、得到结论:像和物到镜面距离相等。

3、分析和论证:(课件显示) 通过作图来认识平面镜成等大正立虚像的含意,知道是光的反射形成的,巩固光的反射规律知识。

三、课堂小结(课件显示) 1、像与物体的大小相等;成正立的像。2、像与物体到镜面的距离相等。3、平面镜所成的像是虚像,所以不能在光屏上呈现,只能用眼睛观察。 学生归纳

四、反馈练习 学生讨论、归纳

五、布置作业 课外实践:调查一下平面镜在生产和生活中有哪些应用呢?平面镜对我们的工作和生活有没有不利的方面呢?完成一份调查报告。

板书设计: 2.1.2 平面镜成像

一、猜想:

二、设计实验:

三、归纳:平面镜成像的特点:

1、像与物体的大小相等;成正立的像;

2、平面镜所成的像是虚像;

3、像与物体到镜面的距离相等;

四、平面镜成像原理:光的反射

情景

提出问题

活动1

猜想假设

活动2

方案设计

实验探究

平面镜成像特点

平面镜成像原理

活动3

课堂练习