初中历史人教版九年级历史下第5-6单元评价检测题 含解析

文档属性

| 名称 | 初中历史人教版九年级历史下第5-6单元评价检测题 含解析 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 359.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-10-27 20:40:45 | ||

图片预览

文档简介

单元评价检测(三)

第五、六单元

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.前苏联最后一位总书记在辞职演讲中说:“我们什么都多:土地、石油、天然气和其他自然资源,智慧和才能也都不错。我们的生活却比发达国家差的多,越来越落在他们的后面……”造成这种现象的根本原因是 ( )

A.经济基础薄弱

B.高度集中的政治经济体制弊端

C.东欧剧变的直接冲击

D.西方国家长期的经济封锁

【解析】选B。本题考查学生理解、运用知识解决问题的能力。题干描述反映了苏联人民生活比发达国家差的多,联系所学可知,根本原因是苏联高度集中的政治经济体制,即斯大林模式。故答案选B。

2.邮票作为一种文化形式,既是历史的记载,又是现实的纪念。方寸之间浓缩大千世界。下图是一组斯大林逝世一周年的纪念邮票。该邮票发行时,担任苏联党和国家领导人的是 ( )

A.斯大林 B.赫鲁晓夫

C.勃列日涅夫 D.戈尔巴乔夫

【解析】选B。本题考查学生的辨析能力。根据所学知识可知,斯大林1953年逝世,赫鲁晓夫1953年任苏联共产党中央第一书记。由此判断“斯大林逝世一周年的纪念邮票”是赫鲁晓夫担任领导人时发行的。

3.赫鲁晓夫的墓碑用7块黑白大理石相向衔接堆砌而成(如右图),代表了其毁誉参半的一生。他在苏联改革失败的根本原因在于 ( )

A.以农业为突破口,不符合实际

B.批判斯大林,造成思想混乱

C.个人独断专行,急于求成

D.未能突破旧模式,不实事求是

【解析】选D。本题考查学生的辨析能力。高度集中的政治经济体制,即斯大林模式是导致苏联当时困境的根本原因,而赫鲁晓夫的改革并没有从根本上触动斯大林模式,这是改革失败的根本原因。

4.某论文的内容主要是“宣扬人道的社会主义、放弃一党制、实施社会经济发展战略”。可见,该论文的主题是 ( )

A.新经济政策的推行 B.斯大林模式的形成

C.赫鲁晓夫上台执政 D.戈尔巴乔夫的改革

【解析】选D。本题考查学生的基础识记和分析能力。结合所学知识可知,戈尔巴乔夫改革使苏联的政治体制发生急剧变化,其主要表现为一党制转变为多党制,国家权力分散。由此判断D符合题意。

5.1991年8月19日清晨,新华社莫斯科分社社长唐修哲把全体记者从睡梦中叫醒,开“飞行集会”。新华社总社从北京来长途电话告知,苏联发生政变。“苏联发生政变”的初衷是 ( )

A.挽救联邦,避免解体 B.篡党夺权,个人野心

C.制造事端,加速分裂 D.沽名钓誉,骗取民心

【解析】选A。本题考查学生辨析史料、运用知识解决问题的能力。根据题干中的时间,判断苏联发生的政变是“八一九事件”,该事件的初衷是部分党和国家领导人力图阻止联邦的解体。辨析备选项能体现上述这一观点的是A。

6.(2015·雅安中考)“1991年12月25日19点38分,印有镰刀锤子的红旗从克里姆林宫楼顶徐徐地、却是永久地降下。它从事实上宣告一个时代就此终结了。”这段话反映的历史事件是 ( )

A.南斯拉夫分裂 B.两德统一

C.苏联解体 D.捷克斯洛伐克分裂

【解析】选C。本题考查学生的基础识记和分析能力。结合所学知识可知,1991年底苏联解体,A、B、D都是东欧剧变的表现。

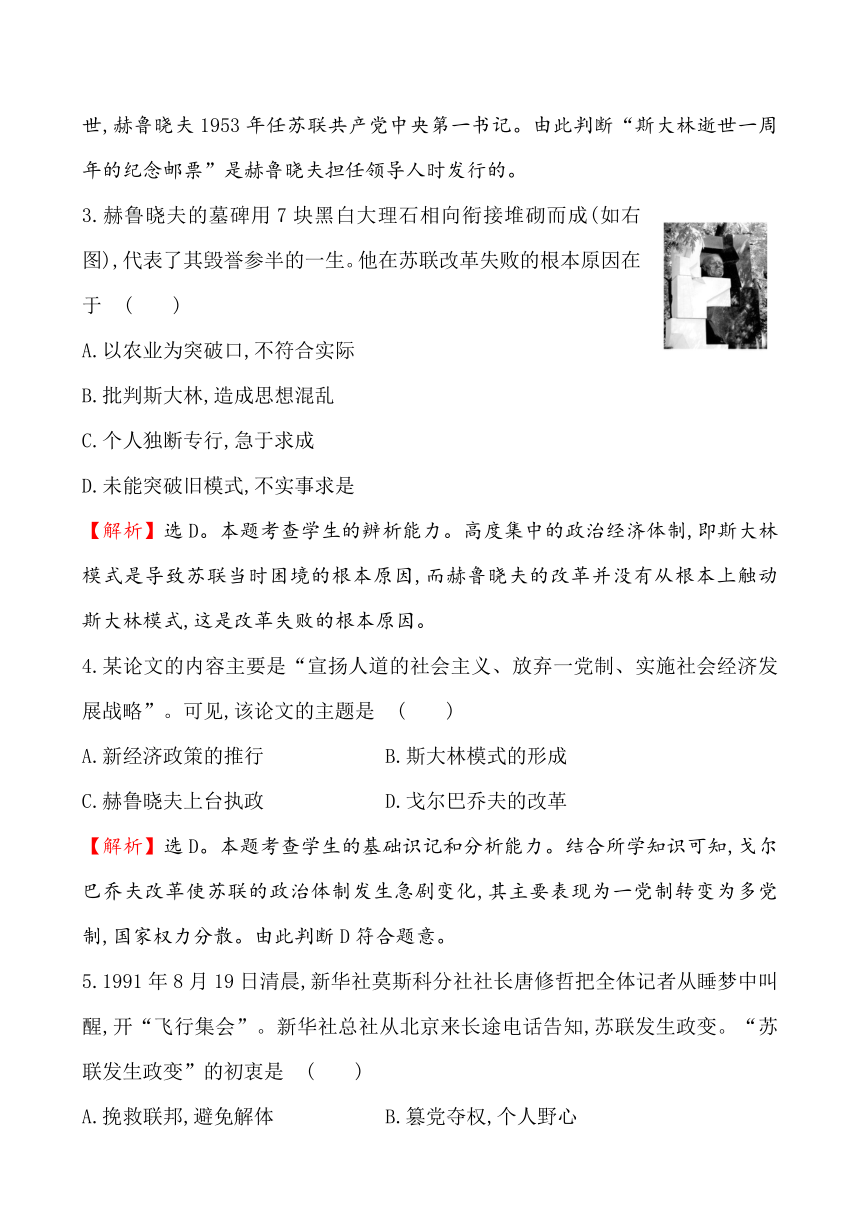

7.给下列图片确定一个主题,应该是 ( )

A.美国竞选 B.中东动荡

C.苏联解体 D.东欧剧变

【解析】选D。本题考查学生的识图、分析能力。从1989年下半年开始,包括波兰、民主德国、捷克斯洛伐克在内的东欧各国风云突变,社会制度发生变化,捷克斯洛伐克一分为二;民主德国和联邦德国合并,实现了统一;波兰团结工会上台,标志着波兰政治经济体制的剧变。所以D符合题意。

8.(2015·云南期末质检)在探索社会主义发展道路上,属于计划经济与市场调节相结合的有益探索是 ( )

①苏俄的战时共产主义政策

②新经济政策

③斯大林的经济模式

④匈牙利的卡达尔改革

A.①② B.③④ C.②③ D.②④

【解析】选D。本题考查学生的综合分析能力。新经济政策利用市场和商品货币关系发展经济,匈牙利改革的内容之一为国家取消对合作社和国营农场的指令性计划,改用价格、税收等经济手段进行调节。

9.波兰许多老党员评价他们剧变前的历届领导人“有不同的优点”,但“有共同的缺点”,都是“集中有余,民主不足”。可见东欧剧变的历史原因是

( )

A.东欧各国照搬苏联高度集中的政治经济体制

B.东欧多数国家发展缓慢

C.戈尔巴乔夫的改革给东欧国家松绑

D.西方推行“和平演变”策略的结果

【解析】选A。本题考查学生的分析能力。根据题干中的“集中有余,民主不足”“历史原因”,可知是高度集中的政治经济体制。

10.“读史使人明智”,东欧剧变给我们最大的启示是 ( )

A.社会主义建设必须与本国实际相结合

B.社会主义建设必须坚持独立自主

C.社会主义建设应不断进行改革

D.社会主义建设必须加强对西方“和平演变”的抵制

【解析】选A。本题考查学生的分析能力。造成东欧剧变的根本原因是高度集中的政治经济体制严重阻碍了社会的发展,因此,要根据本国国情建设社会主义,不能照搬照抄斯大林模式。

11.20世纪80年代末,华沙条约成员国相继发生危机,社会动荡,风云骤起,突出表现在 ( )

A.社会制度的变化 B.国家名称的变化

C.民族构成的变化 D.文化观念的变化

【解析】选A。本题考查学生的分析能力。华沙条约组织是苏联和东欧等社会主义国家成立的军事组织,抓住题干中的“20世纪80年代末”“社会动荡”等信息可判断是东欧剧变,突出表现在社会制度的变化。

12.(2014·柳州中考)20世纪80年代末至90年代初,东欧各国发生了社会剧变,其原因是多方面的。下列不属于其原因的是 ( )

A.高度集中的政治经济体制的弊端日益显露

B.戈尔巴乔夫改革的影响

C.西方“和平演变”的影响

D.罗斯福新政的影响

【解析】选D。本题考查学生的分析能力。东欧剧变的原因是复杂的,其根本原因在于高度集中的政治经济体制严重阻碍了社会生产力的发展,与此同时,苏联戈尔巴乔夫改革放松了对东欧的控制,加上西方国家一直以来的和平演变战略影响,东欧局势在很短时间风云突变。罗斯福新政是美国经济大危机时采取的措施,与此无关,符合题意。

13.英国议会通过《印度独立法案》,宣布……在印度境内成立两个独立的自治领:印度和巴基斯坦。印度独立于 ( )

A.1859年 B.1947年 C.1960年 D.1990年

【解析】选B。本题考查学生的基础识记能力。1947年,英国被迫同意印度独立。

14.有“东方瑞士”之称的克什米尔地区是印度和巴基斯坦自第二次世界大战结束以来争斗最激烈的地区,致使两国关系一直紧张的历史根源在于 ( )

A.美、俄两国为争夺霸权而各自支持一方

B.两国社会制度、宗教信仰不同

C.两个国家都是有核国家,互不信任

D.英国对印度实行分治政策

【解析】选D。长期以来,印度是英国的殖民地,1947年,英国被迫同意印度独立,但实行印巴分治。印巴独立后,遗留下不少严重问题,如克什米尔地区的归属问题等,造成了印巴之间的严重对立。

15.解读下面表格中的内容,反映的史实是 ( )

年份

1960

1960

1960

1960

1960

1960

独立国家

尼日尔

刚果

喀麦隆

中非

索马里

尼日利亚

A.非洲独立年 B.苏联解体

C.东欧剧变 D.中东问题

【解析】选A。本题考查学生的基本分析能力。据表格中的时间与国家再结合所学知识可知,1960年,非洲出现17个独立国家,被称为“非洲独立年”。

16.欧洲殖民者入侵和奴役非洲长达五个世纪历史结束的标志是 ( )

A.阿尔及利亚独立 B.埃及独立

C.纳米比亚独立 D.南非独立

【解析】选C。本题考查学生的基础识记和分析能力。结合所学知识可知,1990年纳米比亚的独立,标志着帝国主义在非洲的殖民体系最终崩溃。

17.“拉丁美洲属于拉美人民自己”,拉美人民为争取民族独立、捍卫国家主权进行了长期而艰苦的斗争。20世纪50年代拉美人民捍卫国家主权的典型事例是

( )

A.印度独立 B.埃及收回苏伊士运河

C.纳米比亚独立 D.古巴革命

【解析】选D。本题考查学生的基本分析能力。题干中的关键信息为“拉丁美洲”“20世纪50年代”,印度属于亚洲,埃及和纳米比亚位于非洲,故D符合题意。

18.(2015·丹东中考)第二次世界大战后,巴拿马人民收回了运河的全部主权和管辖权。此前掌握巴拿马运河控制权的国家是 ( )

A.德国 B.法国 C.美国 D.英国

【解析】选C。本题考查学生的识记和理解能力。20世纪六七十年代,巴拿马人民为从美国手中收回巴拿马运河的主权,展开不懈的斗争,到1999年底,收回运河的全部主权,结束了屈辱的历史。

19.第二次世界大战结束以来,中东地区始终动荡不安,其中巴以冲突成为中东问题的关键。下列说法不符合巴以地区局势的是 ( )

A.宗教信仰不同是双方矛盾的主要原因之一

B.双方不断争斗,陷入“以暴制暴”的怪圈

C.大国插手有助于消除双方矛盾

D.该地区和平进程曲折反复

【解析】选C。本题考查学生的辨析能力。大国介入也是造成中东地区矛盾重重的原因,故C说法不正确。

20.某班历史小组准备举办《中东问题的由来与现状》历史图片展,下列材料中不应选用的是 ( )

A.《巴勒斯坦地区图》 B.阿拉法特照片

C.《科索沃战争示意图》 D.《中东战争示意图》

【解析】选C。本题的题干是“中东问题的由来与现状”,而科索沃战争发生在欧洲。

二、非选择题(本大题共4小题,第21题12分,第22题12分,第23题12分,第24题14分,共50分)

21.苏联(俄)是世界上第一个社会主义国家,面积辽阔,资源丰富,曾在经济建设和反法西斯战争中取得巨大成就。但建国七十余年后,在没有内战和外敌入侵的情况下自行解体,令世人震惊与沉思。阅读材料,回答问题。

材料一 1921—1925年苏联(俄)粮食产量变化表

年份

1921

1923

1925

粮食产量(亿普特)

23.13

34.55

44.24

材料二 苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取所谓义务交售制等项办法,把农民生产的东西拿走太多,给的代价又极低。他们这样来积累资金,使农民的生产积极性受到极大的损害。

——毛泽东《论十大关系》

材料三 对苏联的改革,有人评述说:“赫鲁晓夫把苏联改乱了,勃列日涅夫把苏联改死了,戈尔巴乔夫把苏联改垮了。”

(1)导致材料一中苏联(俄)粮食产量不断增加的政策是什么?这一政策具有什么显著特点?(4分)

(2)材料二揭示了苏联经济建设中存在的哪一突出问题?(2分)

(3)请你列出“戈尔巴乔夫把苏联改垮了”的历史依据。(4分)

(4)从苏联的发展和解体过程中,你得到了哪些认识?(2分)

【解析】本题考查学生识记、综合运用知识的能力和理解分析能力。第(1)题结合所学知识与材料得知1921年苏联(俄)开始实施新经济政策,据此回答其特点。第(2)题结合材料“使农民的生产积极性受到极大的损害”回答。第(3)题结合戈尔巴乔夫改革的内容与结果回答。第(4)题是开放性题目,言之有理即可。

答案:(1)新经济政策。允许多种经济并存,大力发展商品经济。

(2)农业生产长期停滞不前(农民生产积极性受到损害)。

(3)戈尔巴乔夫的经济改革没有取得成果;政治上由一党制转变为多党制,最终导致苏联解体。

(4)社会主义建设要符合国情,要以发展生产力为目标,要关注民生,坚持社会主义方向等。(言之有理即可)

22.阅读材料,回答问题。

材料一 东欧的事情对我们来说并不意外,迟早要出现的。东欧的问题首先出现在内部。

——《邓小平文选》第三卷

材料二 “这些事情(指东欧剧变)来得虽很突然,但都有长期形成的多方面的深刻原因。这些国家没有找到一条适合本国情况的建设社会主义道路,更多地是照搬苏联的一套做法。这些情况阻碍了这些国家的社会经济发展,伤害了这些国家人民的民族感情,使得社会主义在这些国家不仅没有发挥和显示出应有的优越性,而且声誉受到很大影响。从外部条件来说,苏联‘新思维’的改革之风,西方‘和平演变’的鼓励政策,都对东欧的变化有影响,起了推动作用。”

——钱其琛

(1)从材料二中找出东欧问题“迟早要出现”的原因有哪些。(4分)

(2)东欧剧变从何时开始?剧变的实质是什么?(2分)

(3)列举东欧剧变后,一些国家发生的巨大变化。(2分)

(4)从东欧剧变中,我国的社会主义建设可以得到哪些有益的启示?(4分)

【解析】本题主要考查学生的识记、理解和阅读分析材料的能力。第(1)题结合材料二即可回答。第(2)(3)题主要考查的是基础知识,根据所学内容回答即可。第(4)题属于开放性问题,言之有理即可。

答案:(1)没有找到适合本国国情的发展道路,更多地照搬苏联的斯大林模式,导致日益严重的经济困难,引起严重的社会危机;东欧国家部分共产党人推崇戈尔巴乔夫的“新思维”;帝国主义国家对东欧加紧和平演变攻势。

(2)从1989年下半年开始;社会制度发生了变化。

(3)南斯拉夫一分为五;捷克斯洛伐克一分为二;民主德国与联邦德国合并,实现了统一。

(4)必须以经济建设为中心,不断提高人民的生活水平;坚定走社会主义道路的信念;必须深化改革,建立与社会主义市场经济相适应的管理体制。(答对两条即可)

23.冷战结束以来,非洲几乎总是“上帝遗忘的角落”。然而一段时间以来,各类涉非峰会相继举行,各国援非政策频繁出台,非洲逐渐从幕后走向台前,非洲再一次站到了世界舞台的聚光灯下。为此同学们就非洲问题进行了探究。

(1)近代非洲奴隶贸易在人类历史上写下了最丑恶、最残暴、最可耻的一页。在非洲劫掠人口,从事贩卖活动最早的是哪些国家?后来的主要经营者是谁?该活动对非洲造成了怎样的影响?(3分)

(2)第二次世界大战后非洲大陆掀起了民族独立的浪潮,请简述非洲独立运动的主要经过。(6分)

(3)观察地图,你会发现许多非洲国家的国界线是直线式的,为什么?如此确定国界,产生了怎样的后遗症?(3分)

【解析】本题主要考查学生综合分析、理解、运用所学知识解决问题的能力。第(1)题主要考查“三角贸易”。第(2)题考查第二次世界大战后非洲的民族独立运动。第(3)题需要结合图片及现状作出分析解决问题。

答案:(1)葡萄牙、西班牙。经营者:英国。影响:使非洲丧失了近亿精壮劳动力,带来了长期的贫困。

(2)发起:埃及1952年独立,1956年收回苏伊士运河主权;高潮:20世纪五六十年代,非洲先后有30多个国家取得独立,仅1960年就出现17个独立国家,被称为“非洲独立年”;深入:1990年纳米比亚宣告独立,标志着帝国主义在非洲的殖民体系最终崩溃。

(3)笔直的国界线是人为制造的结果,是非洲遭受殖民侵略的痕迹。导致了地区冲突和民族冲突。

24.阅读材料,回答问题。

材料一 ……对巴勒斯坦的委任统治应于1948年8月1日前结束,并撤出军队。两个月后在巴勒斯坦建立阿拉伯独立国、犹太独立国和耶路撒冷市国际特别政权。……规定阿拉伯国、犹太国和耶路撒冷市边界。按此方案,犹太国面积14 000平方千米,阿拉伯国11 000平方千米……

——《巴勒斯坦将来治理(分治计划)问题的决议》

材料二

(1)根据材料一中的决议,“分治”后的巴勒斯坦建立了哪一个犹太人国家?(2分)

(2)该决议对谁最不公正?决议并没有解决问题,到1973年为止,巴勒斯坦地区发生了四次什么战争?(4分)

(3)材料二中图一中握手的双方是谁?联系图一、图二,你认为巴以冲突与中东地区动荡不安的原因是什么?(4分)

(4)图三漫画说明了什么?你认为应当如何解决中东问题?(4分)

【解析】本题主要考查学生的识记、识图和分析理解问题的能力。第(1)题根据“巴勒斯坦”“犹太独立国”可知是以色列国。第(2)题根据所学知识回答即可。第(3)题根据图片可知是拉宾和阿拉法特。中东地区矛盾的原因根据所学知识回答。第(4)题根据图三的漫画可知中东和平之路障碍重重,解决的办法就是在双方做出让步的情况下进行和谈。

答案:(1)以色列国。

(2)巴勒斯坦。中东战争。

(3)拉宾、阿拉法特。原因:地理位置和战略位置极为重要;石油资源丰富;列强的争夺;中东地区的历史、宗教、种族复杂;对珍贵水资源的争夺等。(任意2点即可)

(4)说明:中东的“和平之路”障碍重重,非常艰难。解决办法:在联合国的协调下,巴以双方进行谈判,互相做出让步,解决争端。

第五、六单元

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.前苏联最后一位总书记在辞职演讲中说:“我们什么都多:土地、石油、天然气和其他自然资源,智慧和才能也都不错。我们的生活却比发达国家差的多,越来越落在他们的后面……”造成这种现象的根本原因是 ( )

A.经济基础薄弱

B.高度集中的政治经济体制弊端

C.东欧剧变的直接冲击

D.西方国家长期的经济封锁

【解析】选B。本题考查学生理解、运用知识解决问题的能力。题干描述反映了苏联人民生活比发达国家差的多,联系所学可知,根本原因是苏联高度集中的政治经济体制,即斯大林模式。故答案选B。

2.邮票作为一种文化形式,既是历史的记载,又是现实的纪念。方寸之间浓缩大千世界。下图是一组斯大林逝世一周年的纪念邮票。该邮票发行时,担任苏联党和国家领导人的是 ( )

A.斯大林 B.赫鲁晓夫

C.勃列日涅夫 D.戈尔巴乔夫

【解析】选B。本题考查学生的辨析能力。根据所学知识可知,斯大林1953年逝世,赫鲁晓夫1953年任苏联共产党中央第一书记。由此判断“斯大林逝世一周年的纪念邮票”是赫鲁晓夫担任领导人时发行的。

3.赫鲁晓夫的墓碑用7块黑白大理石相向衔接堆砌而成(如右图),代表了其毁誉参半的一生。他在苏联改革失败的根本原因在于 ( )

A.以农业为突破口,不符合实际

B.批判斯大林,造成思想混乱

C.个人独断专行,急于求成

D.未能突破旧模式,不实事求是

【解析】选D。本题考查学生的辨析能力。高度集中的政治经济体制,即斯大林模式是导致苏联当时困境的根本原因,而赫鲁晓夫的改革并没有从根本上触动斯大林模式,这是改革失败的根本原因。

4.某论文的内容主要是“宣扬人道的社会主义、放弃一党制、实施社会经济发展战略”。可见,该论文的主题是 ( )

A.新经济政策的推行 B.斯大林模式的形成

C.赫鲁晓夫上台执政 D.戈尔巴乔夫的改革

【解析】选D。本题考查学生的基础识记和分析能力。结合所学知识可知,戈尔巴乔夫改革使苏联的政治体制发生急剧变化,其主要表现为一党制转变为多党制,国家权力分散。由此判断D符合题意。

5.1991年8月19日清晨,新华社莫斯科分社社长唐修哲把全体记者从睡梦中叫醒,开“飞行集会”。新华社总社从北京来长途电话告知,苏联发生政变。“苏联发生政变”的初衷是 ( )

A.挽救联邦,避免解体 B.篡党夺权,个人野心

C.制造事端,加速分裂 D.沽名钓誉,骗取民心

【解析】选A。本题考查学生辨析史料、运用知识解决问题的能力。根据题干中的时间,判断苏联发生的政变是“八一九事件”,该事件的初衷是部分党和国家领导人力图阻止联邦的解体。辨析备选项能体现上述这一观点的是A。

6.(2015·雅安中考)“1991年12月25日19点38分,印有镰刀锤子的红旗从克里姆林宫楼顶徐徐地、却是永久地降下。它从事实上宣告一个时代就此终结了。”这段话反映的历史事件是 ( )

A.南斯拉夫分裂 B.两德统一

C.苏联解体 D.捷克斯洛伐克分裂

【解析】选C。本题考查学生的基础识记和分析能力。结合所学知识可知,1991年底苏联解体,A、B、D都是东欧剧变的表现。

7.给下列图片确定一个主题,应该是 ( )

A.美国竞选 B.中东动荡

C.苏联解体 D.东欧剧变

【解析】选D。本题考查学生的识图、分析能力。从1989年下半年开始,包括波兰、民主德国、捷克斯洛伐克在内的东欧各国风云突变,社会制度发生变化,捷克斯洛伐克一分为二;民主德国和联邦德国合并,实现了统一;波兰团结工会上台,标志着波兰政治经济体制的剧变。所以D符合题意。

8.(2015·云南期末质检)在探索社会主义发展道路上,属于计划经济与市场调节相结合的有益探索是 ( )

①苏俄的战时共产主义政策

②新经济政策

③斯大林的经济模式

④匈牙利的卡达尔改革

A.①② B.③④ C.②③ D.②④

【解析】选D。本题考查学生的综合分析能力。新经济政策利用市场和商品货币关系发展经济,匈牙利改革的内容之一为国家取消对合作社和国营农场的指令性计划,改用价格、税收等经济手段进行调节。

9.波兰许多老党员评价他们剧变前的历届领导人“有不同的优点”,但“有共同的缺点”,都是“集中有余,民主不足”。可见东欧剧变的历史原因是

( )

A.东欧各国照搬苏联高度集中的政治经济体制

B.东欧多数国家发展缓慢

C.戈尔巴乔夫的改革给东欧国家松绑

D.西方推行“和平演变”策略的结果

【解析】选A。本题考查学生的分析能力。根据题干中的“集中有余,民主不足”“历史原因”,可知是高度集中的政治经济体制。

10.“读史使人明智”,东欧剧变给我们最大的启示是 ( )

A.社会主义建设必须与本国实际相结合

B.社会主义建设必须坚持独立自主

C.社会主义建设应不断进行改革

D.社会主义建设必须加强对西方“和平演变”的抵制

【解析】选A。本题考查学生的分析能力。造成东欧剧变的根本原因是高度集中的政治经济体制严重阻碍了社会的发展,因此,要根据本国国情建设社会主义,不能照搬照抄斯大林模式。

11.20世纪80年代末,华沙条约成员国相继发生危机,社会动荡,风云骤起,突出表现在 ( )

A.社会制度的变化 B.国家名称的变化

C.民族构成的变化 D.文化观念的变化

【解析】选A。本题考查学生的分析能力。华沙条约组织是苏联和东欧等社会主义国家成立的军事组织,抓住题干中的“20世纪80年代末”“社会动荡”等信息可判断是东欧剧变,突出表现在社会制度的变化。

12.(2014·柳州中考)20世纪80年代末至90年代初,东欧各国发生了社会剧变,其原因是多方面的。下列不属于其原因的是 ( )

A.高度集中的政治经济体制的弊端日益显露

B.戈尔巴乔夫改革的影响

C.西方“和平演变”的影响

D.罗斯福新政的影响

【解析】选D。本题考查学生的分析能力。东欧剧变的原因是复杂的,其根本原因在于高度集中的政治经济体制严重阻碍了社会生产力的发展,与此同时,苏联戈尔巴乔夫改革放松了对东欧的控制,加上西方国家一直以来的和平演变战略影响,东欧局势在很短时间风云突变。罗斯福新政是美国经济大危机时采取的措施,与此无关,符合题意。

13.英国议会通过《印度独立法案》,宣布……在印度境内成立两个独立的自治领:印度和巴基斯坦。印度独立于 ( )

A.1859年 B.1947年 C.1960年 D.1990年

【解析】选B。本题考查学生的基础识记能力。1947年,英国被迫同意印度独立。

14.有“东方瑞士”之称的克什米尔地区是印度和巴基斯坦自第二次世界大战结束以来争斗最激烈的地区,致使两国关系一直紧张的历史根源在于 ( )

A.美、俄两国为争夺霸权而各自支持一方

B.两国社会制度、宗教信仰不同

C.两个国家都是有核国家,互不信任

D.英国对印度实行分治政策

【解析】选D。长期以来,印度是英国的殖民地,1947年,英国被迫同意印度独立,但实行印巴分治。印巴独立后,遗留下不少严重问题,如克什米尔地区的归属问题等,造成了印巴之间的严重对立。

15.解读下面表格中的内容,反映的史实是 ( )

年份

1960

1960

1960

1960

1960

1960

独立国家

尼日尔

刚果

喀麦隆

中非

索马里

尼日利亚

A.非洲独立年 B.苏联解体

C.东欧剧变 D.中东问题

【解析】选A。本题考查学生的基本分析能力。据表格中的时间与国家再结合所学知识可知,1960年,非洲出现17个独立国家,被称为“非洲独立年”。

16.欧洲殖民者入侵和奴役非洲长达五个世纪历史结束的标志是 ( )

A.阿尔及利亚独立 B.埃及独立

C.纳米比亚独立 D.南非独立

【解析】选C。本题考查学生的基础识记和分析能力。结合所学知识可知,1990年纳米比亚的独立,标志着帝国主义在非洲的殖民体系最终崩溃。

17.“拉丁美洲属于拉美人民自己”,拉美人民为争取民族独立、捍卫国家主权进行了长期而艰苦的斗争。20世纪50年代拉美人民捍卫国家主权的典型事例是

( )

A.印度独立 B.埃及收回苏伊士运河

C.纳米比亚独立 D.古巴革命

【解析】选D。本题考查学生的基本分析能力。题干中的关键信息为“拉丁美洲”“20世纪50年代”,印度属于亚洲,埃及和纳米比亚位于非洲,故D符合题意。

18.(2015·丹东中考)第二次世界大战后,巴拿马人民收回了运河的全部主权和管辖权。此前掌握巴拿马运河控制权的国家是 ( )

A.德国 B.法国 C.美国 D.英国

【解析】选C。本题考查学生的识记和理解能力。20世纪六七十年代,巴拿马人民为从美国手中收回巴拿马运河的主权,展开不懈的斗争,到1999年底,收回运河的全部主权,结束了屈辱的历史。

19.第二次世界大战结束以来,中东地区始终动荡不安,其中巴以冲突成为中东问题的关键。下列说法不符合巴以地区局势的是 ( )

A.宗教信仰不同是双方矛盾的主要原因之一

B.双方不断争斗,陷入“以暴制暴”的怪圈

C.大国插手有助于消除双方矛盾

D.该地区和平进程曲折反复

【解析】选C。本题考查学生的辨析能力。大国介入也是造成中东地区矛盾重重的原因,故C说法不正确。

20.某班历史小组准备举办《中东问题的由来与现状》历史图片展,下列材料中不应选用的是 ( )

A.《巴勒斯坦地区图》 B.阿拉法特照片

C.《科索沃战争示意图》 D.《中东战争示意图》

【解析】选C。本题的题干是“中东问题的由来与现状”,而科索沃战争发生在欧洲。

二、非选择题(本大题共4小题,第21题12分,第22题12分,第23题12分,第24题14分,共50分)

21.苏联(俄)是世界上第一个社会主义国家,面积辽阔,资源丰富,曾在经济建设和反法西斯战争中取得巨大成就。但建国七十余年后,在没有内战和外敌入侵的情况下自行解体,令世人震惊与沉思。阅读材料,回答问题。

材料一 1921—1925年苏联(俄)粮食产量变化表

年份

1921

1923

1925

粮食产量(亿普特)

23.13

34.55

44.24

材料二 苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取所谓义务交售制等项办法,把农民生产的东西拿走太多,给的代价又极低。他们这样来积累资金,使农民的生产积极性受到极大的损害。

——毛泽东《论十大关系》

材料三 对苏联的改革,有人评述说:“赫鲁晓夫把苏联改乱了,勃列日涅夫把苏联改死了,戈尔巴乔夫把苏联改垮了。”

(1)导致材料一中苏联(俄)粮食产量不断增加的政策是什么?这一政策具有什么显著特点?(4分)

(2)材料二揭示了苏联经济建设中存在的哪一突出问题?(2分)

(3)请你列出“戈尔巴乔夫把苏联改垮了”的历史依据。(4分)

(4)从苏联的发展和解体过程中,你得到了哪些认识?(2分)

【解析】本题考查学生识记、综合运用知识的能力和理解分析能力。第(1)题结合所学知识与材料得知1921年苏联(俄)开始实施新经济政策,据此回答其特点。第(2)题结合材料“使农民的生产积极性受到极大的损害”回答。第(3)题结合戈尔巴乔夫改革的内容与结果回答。第(4)题是开放性题目,言之有理即可。

答案:(1)新经济政策。允许多种经济并存,大力发展商品经济。

(2)农业生产长期停滞不前(农民生产积极性受到损害)。

(3)戈尔巴乔夫的经济改革没有取得成果;政治上由一党制转变为多党制,最终导致苏联解体。

(4)社会主义建设要符合国情,要以发展生产力为目标,要关注民生,坚持社会主义方向等。(言之有理即可)

22.阅读材料,回答问题。

材料一 东欧的事情对我们来说并不意外,迟早要出现的。东欧的问题首先出现在内部。

——《邓小平文选》第三卷

材料二 “这些事情(指东欧剧变)来得虽很突然,但都有长期形成的多方面的深刻原因。这些国家没有找到一条适合本国情况的建设社会主义道路,更多地是照搬苏联的一套做法。这些情况阻碍了这些国家的社会经济发展,伤害了这些国家人民的民族感情,使得社会主义在这些国家不仅没有发挥和显示出应有的优越性,而且声誉受到很大影响。从外部条件来说,苏联‘新思维’的改革之风,西方‘和平演变’的鼓励政策,都对东欧的变化有影响,起了推动作用。”

——钱其琛

(1)从材料二中找出东欧问题“迟早要出现”的原因有哪些。(4分)

(2)东欧剧变从何时开始?剧变的实质是什么?(2分)

(3)列举东欧剧变后,一些国家发生的巨大变化。(2分)

(4)从东欧剧变中,我国的社会主义建设可以得到哪些有益的启示?(4分)

【解析】本题主要考查学生的识记、理解和阅读分析材料的能力。第(1)题结合材料二即可回答。第(2)(3)题主要考查的是基础知识,根据所学内容回答即可。第(4)题属于开放性问题,言之有理即可。

答案:(1)没有找到适合本国国情的发展道路,更多地照搬苏联的斯大林模式,导致日益严重的经济困难,引起严重的社会危机;东欧国家部分共产党人推崇戈尔巴乔夫的“新思维”;帝国主义国家对东欧加紧和平演变攻势。

(2)从1989年下半年开始;社会制度发生了变化。

(3)南斯拉夫一分为五;捷克斯洛伐克一分为二;民主德国与联邦德国合并,实现了统一。

(4)必须以经济建设为中心,不断提高人民的生活水平;坚定走社会主义道路的信念;必须深化改革,建立与社会主义市场经济相适应的管理体制。(答对两条即可)

23.冷战结束以来,非洲几乎总是“上帝遗忘的角落”。然而一段时间以来,各类涉非峰会相继举行,各国援非政策频繁出台,非洲逐渐从幕后走向台前,非洲再一次站到了世界舞台的聚光灯下。为此同学们就非洲问题进行了探究。

(1)近代非洲奴隶贸易在人类历史上写下了最丑恶、最残暴、最可耻的一页。在非洲劫掠人口,从事贩卖活动最早的是哪些国家?后来的主要经营者是谁?该活动对非洲造成了怎样的影响?(3分)

(2)第二次世界大战后非洲大陆掀起了民族独立的浪潮,请简述非洲独立运动的主要经过。(6分)

(3)观察地图,你会发现许多非洲国家的国界线是直线式的,为什么?如此确定国界,产生了怎样的后遗症?(3分)

【解析】本题主要考查学生综合分析、理解、运用所学知识解决问题的能力。第(1)题主要考查“三角贸易”。第(2)题考查第二次世界大战后非洲的民族独立运动。第(3)题需要结合图片及现状作出分析解决问题。

答案:(1)葡萄牙、西班牙。经营者:英国。影响:使非洲丧失了近亿精壮劳动力,带来了长期的贫困。

(2)发起:埃及1952年独立,1956年收回苏伊士运河主权;高潮:20世纪五六十年代,非洲先后有30多个国家取得独立,仅1960年就出现17个独立国家,被称为“非洲独立年”;深入:1990年纳米比亚宣告独立,标志着帝国主义在非洲的殖民体系最终崩溃。

(3)笔直的国界线是人为制造的结果,是非洲遭受殖民侵略的痕迹。导致了地区冲突和民族冲突。

24.阅读材料,回答问题。

材料一 ……对巴勒斯坦的委任统治应于1948年8月1日前结束,并撤出军队。两个月后在巴勒斯坦建立阿拉伯独立国、犹太独立国和耶路撒冷市国际特别政权。……规定阿拉伯国、犹太国和耶路撒冷市边界。按此方案,犹太国面积14 000平方千米,阿拉伯国11 000平方千米……

——《巴勒斯坦将来治理(分治计划)问题的决议》

材料二

(1)根据材料一中的决议,“分治”后的巴勒斯坦建立了哪一个犹太人国家?(2分)

(2)该决议对谁最不公正?决议并没有解决问题,到1973年为止,巴勒斯坦地区发生了四次什么战争?(4分)

(3)材料二中图一中握手的双方是谁?联系图一、图二,你认为巴以冲突与中东地区动荡不安的原因是什么?(4分)

(4)图三漫画说明了什么?你认为应当如何解决中东问题?(4分)

【解析】本题主要考查学生的识记、识图和分析理解问题的能力。第(1)题根据“巴勒斯坦”“犹太独立国”可知是以色列国。第(2)题根据所学知识回答即可。第(3)题根据图片可知是拉宾和阿拉法特。中东地区矛盾的原因根据所学知识回答。第(4)题根据图三的漫画可知中东和平之路障碍重重,解决的办法就是在双方做出让步的情况下进行和谈。

答案:(1)以色列国。

(2)巴勒斯坦。中东战争。

(3)拉宾、阿拉法特。原因:地理位置和战略位置极为重要;石油资源丰富;列强的争夺;中东地区的历史、宗教、种族复杂;对珍贵水资源的争夺等。(任意2点即可)

(4)说明:中东的“和平之路”障碍重重,非常艰难。解决办法:在联合国的协调下,巴以双方进行谈判,互相做出让步,解决争端。

同课章节目录

- 第一单元 苏联社会主义道路的探索

- 1 俄国十月革命

- 2 对社会主义道路的探索

- 第二单元 凡尔赛——华盛顿体系下的世界

- 3 凡尔赛—华盛顿体系

- 4 经济大危机

- 5 法西斯势力的猖獗

- 活动课一 老照片配文──图说法西斯暴行

- 第三单元 第二次世界大战

- 6 第二次世界大战的爆发

- 7 世界反法西斯战争的胜利

- 活动课二 战地采访──反法西斯战争必胜!

- 第四单元 战后主要资本主义国家的发展变化

- 8 美国经济的发展

- 9 西欧和日本经济的发展

- 第五单元 社会主义国家的改革与演变

- 10 苏联的改革与解体

- 11 东欧社会主义国家的改革与演变

- 第六单元 亚非拉国家的独立和振兴

- 12 亚非拉的奋起

- 13 动荡的中东地区

- 活动课三 致巴以人民的一封公开信

- 第七单元 战后世界格局的演变

- 14 冷战中的对峙

- 15 世界政治格局的多极化趋势

- 16 世界经济的“全球化”

- 第八单元 现代科学技术和文化

- 17 第三次科技革命

- 18 现代文学和美术

- 19 现代音乐和电影

- 活动课四 撰写历史小论文──《科学技术与未来》