浙江省杭州市西湖高级中学人民版高中历史必修1:第3课 中国古代的监察与选官制度 课件 (共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 浙江省杭州市西湖高级中学人民版高中历史必修1:第3课 中国古代的监察与选官制度 课件 (共32张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-10-30 09:47:33 | ||

图片预览

文档简介

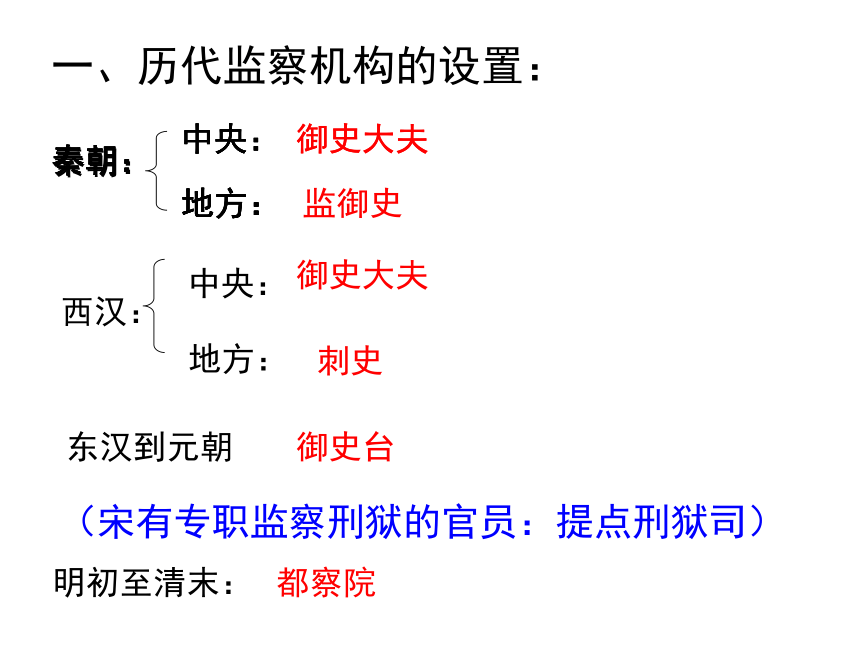

课件32张PPT。中国古代的监察与选官制度秦朝:中央:地方:西汉:中央:地方:御史大夫监御史御史大夫刺史御史台明初至清末:东汉到元朝(宋有专职监察刑狱的官员:提点刑狱司)都察院一、历代监察机构的设置:秦朝:地方:秦朝:中央:地方:秦朝:地方:秦朝:中央:地方:秦朝:御史大夫中央:地方:秦朝二、中国古代监察机构的主要职权

(1)弹劾权。它是指弹劾群僚结党营私,贪污渎职等非法行为的权力。

(2)谏诤权。这是古代谏官的主要职权。古代谏官主要有散骑常侍、谏议大夫、给事中等。

(3)司法权。这里的司法权,包括司法监察权和司法审判权。可以说,古代御史既是监察官又是司法官。

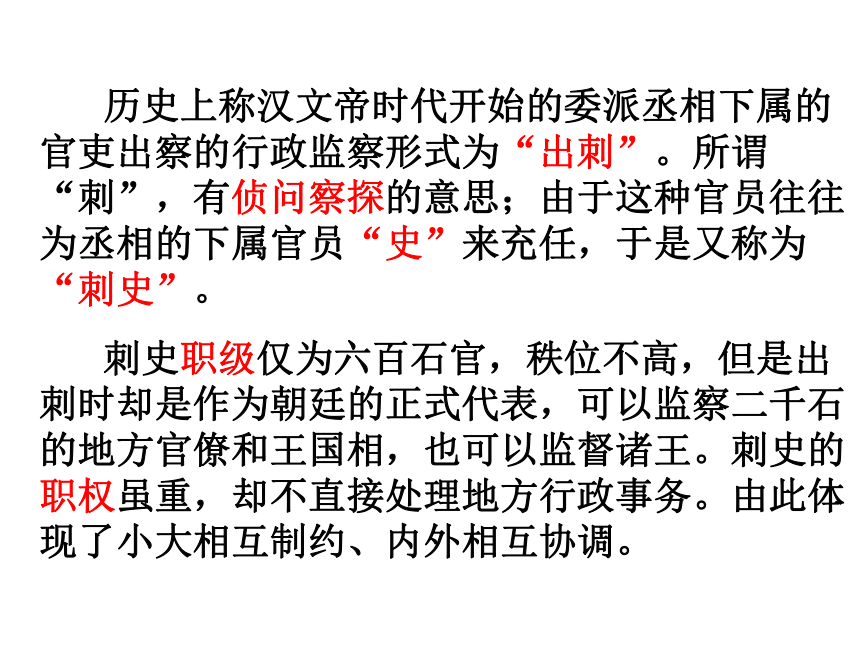

(4)审计权。它是指对国家财政预算的执行和决策编制的审核,并稽查财政上的不法行为的权力。 孟德斯鸠在其《论法的精神》中写道:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不变的经验,防止滥用权力的办法,就是以权力制约权力”。 历史上称汉文帝时代开始的委派丞相下属的官吏出察的行政监察形式为“出刺”。所谓“刺”,有侦问察探的意思;由于这种官员往往为丞相的下属官员“史”来充任,于是又称为“刺史”。

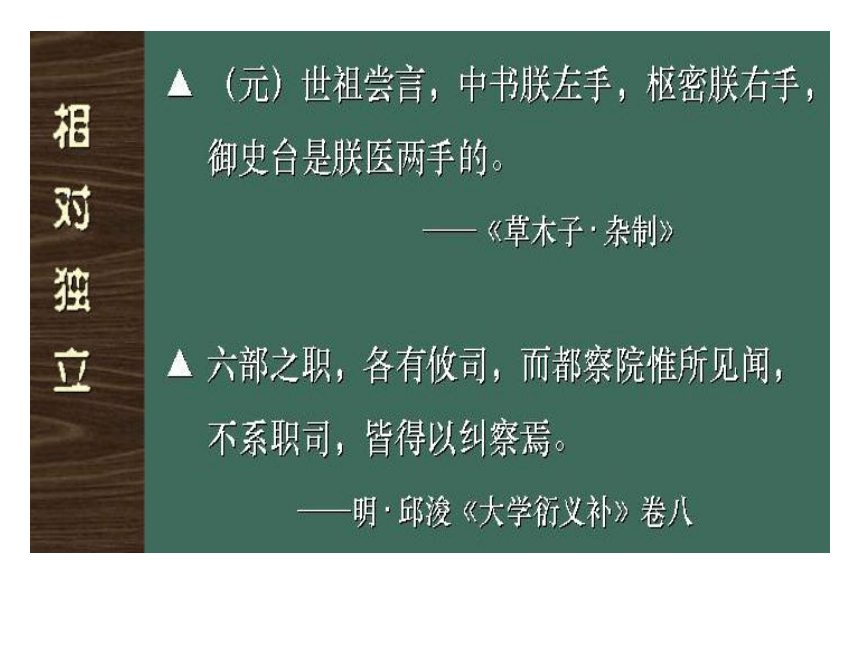

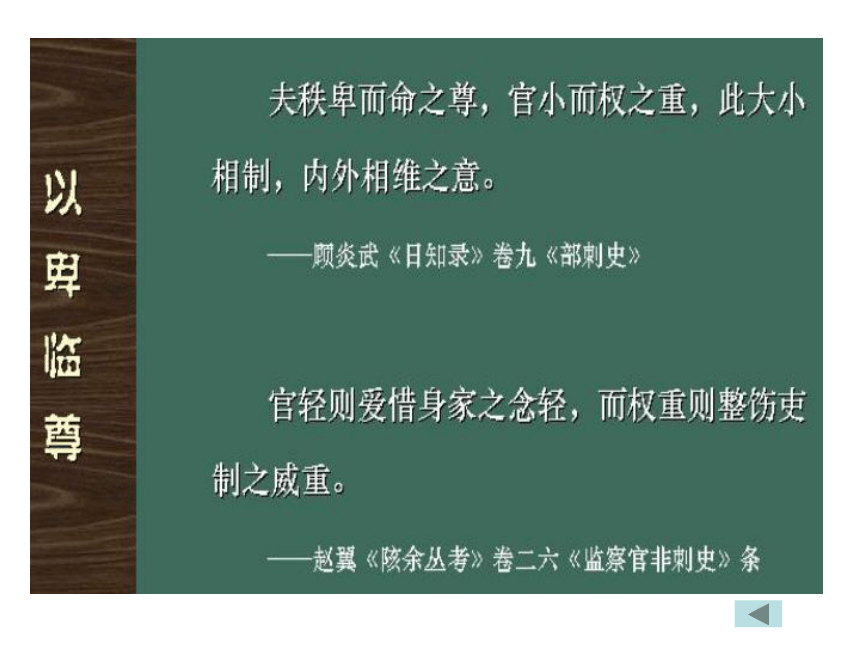

刺史职级仅为六百石官,秩位不高,但是出刺时却是作为朝廷的正式代表,可以监察二千石的地方官僚和王国相,也可以监督诸王。刺史的职权虽重,却不直接处理地方行政事务。由此体现了小大相互制约、内外相互协调。如何评价中国古代的监察制? 积极影响:

监察体制的逐渐健全,(一定程度防止官员腐败、贪脏枉法,滥用职权等,)适应了专制主义王朝实行有效统治的需要。消极影响:

1.未能对皇权作出制约(代表皇帝不代表社会)

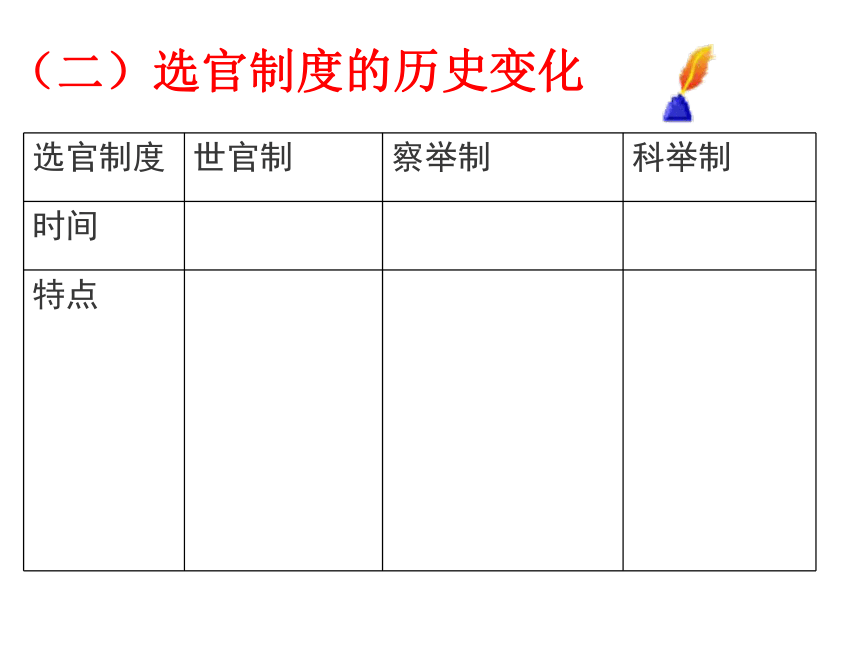

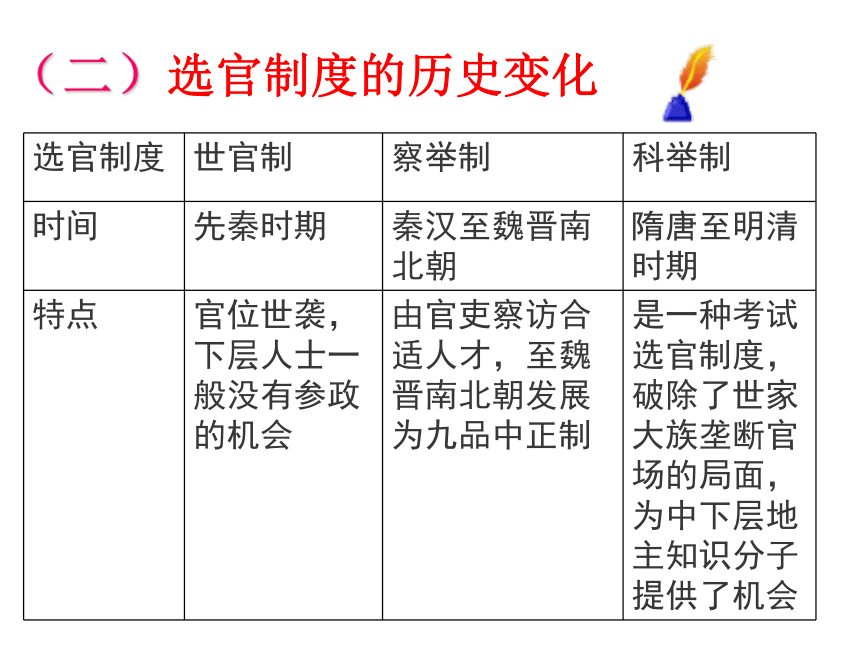

2.监察官员和监察机构贪脏枉法的情形司空见惯,使得监察系统受到严重破坏。(二)选官制度的历史变化(二)选官制度的历史变化世官制,就是官职世袭的制度,官职被限定在贵族范围内。

顾颉刚:“只见有世官制度,不见有从庶人擢任大官的,这是一件确然不疑的事实。”

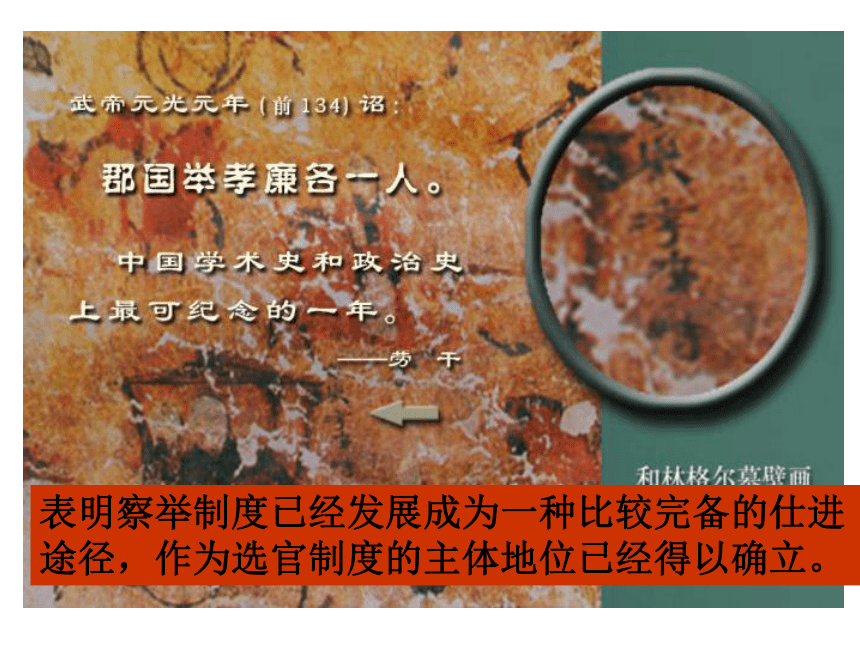

《史记平准书》说,文景时代,天下安定,“为吏者长子孙,居官者以为姓号”。表明察举制度已经发展成为一种比较完备的仕进途径,作为选官制度的主体地位已经得以确立。举荐的标准是:德行和才能皇帝的烦恼之选官取才 材料一:东汉顺帝六年,河南尹田歆掌握了察举六名孝廉的名额,当权的贵族勋戚争相请托,结果真正名士入选的只有一人,其他五人都是走后门人选的。

材料二:邓禹一家,凡公者2人,侯29人,大将军以下13人,中二千石14人,州郡长官48人,其余官职不可胜数。弘农杨氏四世为三公,汝南袁氏则四世五公。

材料三:举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

虽然察举制有机动灵活、节约成本的优点,但是这项制度的缺点更多,通过材料大家谈谈察举制有哪些缺点?缺点:1.容易任人唯亲;

2.操纵在世家大族手中;

3.难以选拔到真正的人才。问题解析科举制 科举是中国古代读书人的所参加的人才选拔考试。它是历代封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。科举制从隋代开始实行,到1905年废除,经历了一千三百多年。 古代考场重现科举制是考试选官的制度。通过考试择优录取,除了娼、优、隶、皂、罪户子弟外,原则上一切人都可以公开报名考试。隋朝-中国古代科举制度的起源 隋朝统一全国后,把选拔官吏的权力收归中央,用科举制代替九品中正制。

隋炀帝大业三年开设进士科,用考试办法来选取进士。“进士”一词本义为可以进受爵禄之义。当时主要考时务策,就是有关当时国家政治生活方面的政治论文,叫试策。

在当时虽是草创时期,并不形成制度。 唐朝--中国古代科举制度的完备 在唐代,考试的科目分常科和制科两类 ,每年分期举行的称常科,由皇帝下诏临时举行的考试称制科。 “三十老明经,五十少进士”

"春风得意马蹄疾,一朝看遍长安花。"

武则天载初元年二月,女皇亲自"策问贡人于洛成殿" 雁塔宋朝 - 中国古代科举制度的改革时期 "进士之科,往往皆为将相,皆极通显。"

放宽了录取和作用的范围。宋代进士分为三等:一等称进士及等;二等称进士出身;三等赐同进士出身。扩大了录取范围,名额也成倍增加。

开始实行糊名和誉录,并建立防止徇私的新制度 明朝 - 中国古代科举制度的鼎盛时期 正式科举考试分为乡试(秋闱 )、会试(礼闱 )、殿试三级。

录取分三甲:一甲三名,赐进士及第,第一名称状元、鼎元,二名榜眼,三名探花。进士榜称甲榜,进士榜用黄纸书写,故叫黄甲,也称金榜,中进士称“金榜题名”。

“八股盛而《六经》微,十八房兴而二十一史废”。

"愚以为八股之害,甚于焚书。" 清代 - 中国古代科举制度的灭亡 科举制发展到清代,日趋没落,弊端也越来越多。清代统治者对科场舞弊的处分虽然特别严厉,但由于科举制本身的弊病,舞弊越演越烈,科举制终于消亡。1905年废除科举制评价科举制:积极作用:

破除世家大族垄断官场的情形

保证专制政府行政人员的来源,士人从政,为行政效率的提高创造了条件。

促成了普遍持久的读书风尚,社会重学风气形成。

以严格的考试作为选官方式,追求公平公正有一定的合理性。消极影响:

科举考试内容无非儒学经义,选拔的多是缺乏进取精神和创造意识的人,实际上是将人才诱骗入最高权力者控制的范围

八股取士所带来的脱离实际的学风,对学术文化的发展产生了极为消极的影响,严重阻碍了科学文化的发展,是导致近代中国自然科学落后的重要原因之一;

科举产生出一大批善于治国安邦的名臣、名相和雄才大略的政治家,众多有杰出贡献的思想家、文学家、艺术家、学者、教育家、外交家等,如唐代的王维、韩愈、柳宗元、刘禹锡、颜真卿、柳公权、白居易,宋代的欧阳修、王安石、苏东坡、司马光、朱熹、包拯,明代的张居正、汤显祖、海瑞、徐光启,清代的纪晓岚、刘墉、郑板桥、林则徐、蔡元培等文化名人都出自状元、进士和举人之中。

(1)弹劾权。它是指弹劾群僚结党营私,贪污渎职等非法行为的权力。

(2)谏诤权。这是古代谏官的主要职权。古代谏官主要有散骑常侍、谏议大夫、给事中等。

(3)司法权。这里的司法权,包括司法监察权和司法审判权。可以说,古代御史既是监察官又是司法官。

(4)审计权。它是指对国家财政预算的执行和决策编制的审核,并稽查财政上的不法行为的权力。 孟德斯鸠在其《论法的精神》中写道:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不变的经验,防止滥用权力的办法,就是以权力制约权力”。 历史上称汉文帝时代开始的委派丞相下属的官吏出察的行政监察形式为“出刺”。所谓“刺”,有侦问察探的意思;由于这种官员往往为丞相的下属官员“史”来充任,于是又称为“刺史”。

刺史职级仅为六百石官,秩位不高,但是出刺时却是作为朝廷的正式代表,可以监察二千石的地方官僚和王国相,也可以监督诸王。刺史的职权虽重,却不直接处理地方行政事务。由此体现了小大相互制约、内外相互协调。如何评价中国古代的监察制? 积极影响:

监察体制的逐渐健全,(一定程度防止官员腐败、贪脏枉法,滥用职权等,)适应了专制主义王朝实行有效统治的需要。消极影响:

1.未能对皇权作出制约(代表皇帝不代表社会)

2.监察官员和监察机构贪脏枉法的情形司空见惯,使得监察系统受到严重破坏。(二)选官制度的历史变化(二)选官制度的历史变化世官制,就是官职世袭的制度,官职被限定在贵族范围内。

顾颉刚:“只见有世官制度,不见有从庶人擢任大官的,这是一件确然不疑的事实。”

《史记平准书》说,文景时代,天下安定,“为吏者长子孙,居官者以为姓号”。表明察举制度已经发展成为一种比较完备的仕进途径,作为选官制度的主体地位已经得以确立。举荐的标准是:德行和才能皇帝的烦恼之选官取才 材料一:东汉顺帝六年,河南尹田歆掌握了察举六名孝廉的名额,当权的贵族勋戚争相请托,结果真正名士入选的只有一人,其他五人都是走后门人选的。

材料二:邓禹一家,凡公者2人,侯29人,大将军以下13人,中二千石14人,州郡长官48人,其余官职不可胜数。弘农杨氏四世为三公,汝南袁氏则四世五公。

材料三:举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

虽然察举制有机动灵活、节约成本的优点,但是这项制度的缺点更多,通过材料大家谈谈察举制有哪些缺点?缺点:1.容易任人唯亲;

2.操纵在世家大族手中;

3.难以选拔到真正的人才。问题解析科举制 科举是中国古代读书人的所参加的人才选拔考试。它是历代封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。科举制从隋代开始实行,到1905年废除,经历了一千三百多年。 古代考场重现科举制是考试选官的制度。通过考试择优录取,除了娼、优、隶、皂、罪户子弟外,原则上一切人都可以公开报名考试。隋朝-中国古代科举制度的起源 隋朝统一全国后,把选拔官吏的权力收归中央,用科举制代替九品中正制。

隋炀帝大业三年开设进士科,用考试办法来选取进士。“进士”一词本义为可以进受爵禄之义。当时主要考时务策,就是有关当时国家政治生活方面的政治论文,叫试策。

在当时虽是草创时期,并不形成制度。 唐朝--中国古代科举制度的完备 在唐代,考试的科目分常科和制科两类 ,每年分期举行的称常科,由皇帝下诏临时举行的考试称制科。 “三十老明经,五十少进士”

"春风得意马蹄疾,一朝看遍长安花。"

武则天载初元年二月,女皇亲自"策问贡人于洛成殿" 雁塔宋朝 - 中国古代科举制度的改革时期 "进士之科,往往皆为将相,皆极通显。"

放宽了录取和作用的范围。宋代进士分为三等:一等称进士及等;二等称进士出身;三等赐同进士出身。扩大了录取范围,名额也成倍增加。

开始实行糊名和誉录,并建立防止徇私的新制度 明朝 - 中国古代科举制度的鼎盛时期 正式科举考试分为乡试(秋闱 )、会试(礼闱 )、殿试三级。

录取分三甲:一甲三名,赐进士及第,第一名称状元、鼎元,二名榜眼,三名探花。进士榜称甲榜,进士榜用黄纸书写,故叫黄甲,也称金榜,中进士称“金榜题名”。

“八股盛而《六经》微,十八房兴而二十一史废”。

"愚以为八股之害,甚于焚书。" 清代 - 中国古代科举制度的灭亡 科举制发展到清代,日趋没落,弊端也越来越多。清代统治者对科场舞弊的处分虽然特别严厉,但由于科举制本身的弊病,舞弊越演越烈,科举制终于消亡。1905年废除科举制评价科举制:积极作用:

破除世家大族垄断官场的情形

保证专制政府行政人员的来源,士人从政,为行政效率的提高创造了条件。

促成了普遍持久的读书风尚,社会重学风气形成。

以严格的考试作为选官方式,追求公平公正有一定的合理性。消极影响:

科举考试内容无非儒学经义,选拔的多是缺乏进取精神和创造意识的人,实际上是将人才诱骗入最高权力者控制的范围

八股取士所带来的脱离实际的学风,对学术文化的发展产生了极为消极的影响,严重阻碍了科学文化的发展,是导致近代中国自然科学落后的重要原因之一;

科举产生出一大批善于治国安邦的名臣、名相和雄才大略的政治家,众多有杰出贡献的思想家、文学家、艺术家、学者、教育家、外交家等,如唐代的王维、韩愈、柳宗元、刘禹锡、颜真卿、柳公权、白居易,宋代的欧阳修、王安石、苏东坡、司马光、朱熹、包拯,明代的张居正、汤显祖、海瑞、徐光启,清代的纪晓岚、刘墉、郑板桥、林则徐、蔡元培等文化名人都出自状元、进士和举人之中。

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭