人民版高中历史必修一专题一第三节 君主专制政体的演进与强化 课件 (共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版高中历史必修一专题一第三节 君主专制政体的演进与强化 课件 (共41张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-11-01 10:01:33 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。三 君主专制政体的演进与强化[课标要求] 列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。 一、法令出一1.皇帝制度的创立

2.皇权的范围

3.皇帝制度的实质

4.皇帝制度的特点

自秦始皇创立皇帝制度以后,“皇帝”成为我国最高封建统治者的称谓,为历代所沿用。 皇帝有独尊地位,总揽全国一切军、政、财权。独断专行,不受制约。 封建君主专制政治体制。①独断性和随意性;②官制以维护皇权、服务于皇帝为基本原则;③君臣关系的实质是“主子”和“奴才”的关系。合作探究

第一学习小组

皇帝制是怎样形成的?皇帝制的特征有哪些?

第二学习小组

中国古代君权和相权的关系是怎样的?封建帝王是如何处理二者的关系的?

第三学习小组

秦汉以来中央对地方的监察机构设置状况如何?监察体制实际效能怎样?

第四学习小组

中国古代选官制度经历了哪三个阶段?怎样看待科举制?引导一 (1)秦王嬴政统一六国后,为充分显示自己的权势和地位,神化君权,开始使用不同于以往的帝王称号——“皇帝”,确立了皇帝制度。

(2)特征:皇帝独尊、皇位世袭、皇帝独裁、皇权至上。 (秦王嬴政)说:“寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱。赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世。” “自今已来,除谥法。朕为始皇帝,后世以计数,二世、三世至于万世,传之无穷。”

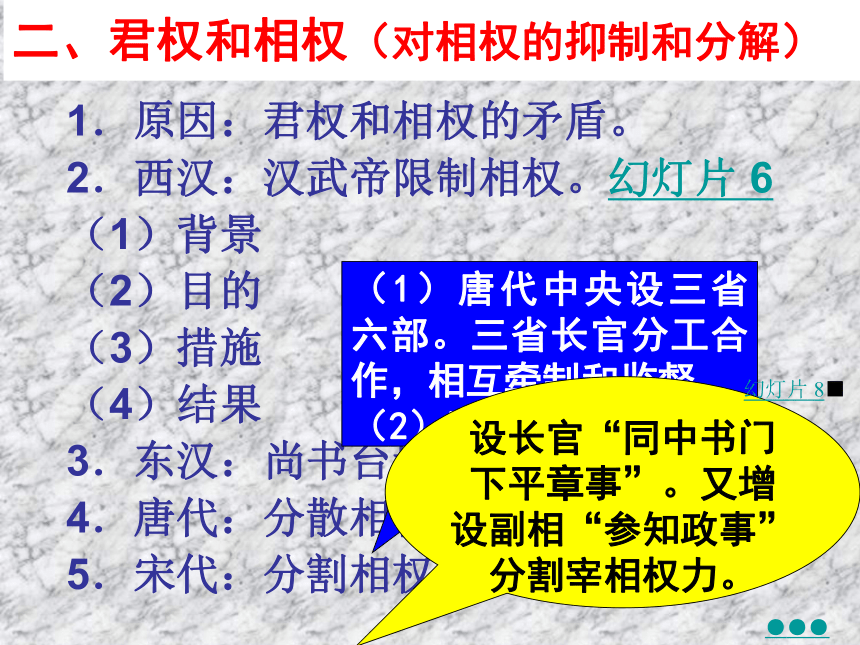

——《史记·秦始皇本纪》 秦始皇头上戴的叫冕,前后垂挂的玉串称旒。他穿的衣服称衮服,有12种图案。这种装饰为皇帝独有,显示其唯我独尊、君临天下的气势。二、君权和相权(对相权的抑制和分解)1.原因:君权和相权的矛盾。

2.西汉:汉武帝限制相权。幻灯片 6

(1)背景

(2)目的

(3)措施

(4)结果

3.东汉:尚书台地位提高。

4.唐代:分散相权。

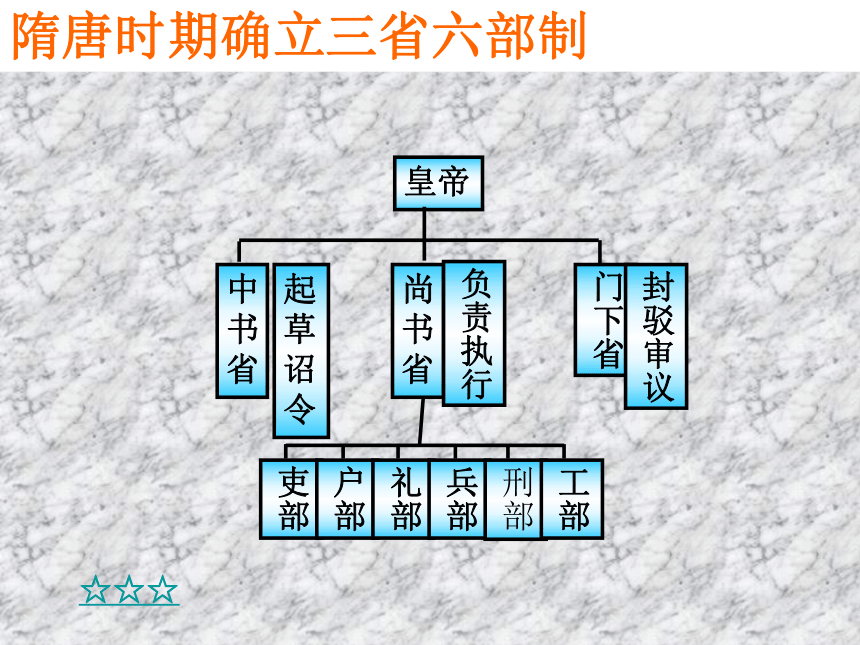

5.宋代:分割相权。 (1)唐代中央设三省六部。三省长官分工合作,相互牵制和监督。

(2)政事堂议事制。设长官“同中书门下平章事”。又增设副相“参知政事”分割宰相权力。 幻灯片 8■●●●汉武帝推进大一统汉武帝 汉武帝(前156—前87),即刘彻,汉景帝之子,公元前140—前87年在位。在位期间,他强化皇权,巩固国家统一,采取了建立中朝(内朝)、设置刺史、打击诸侯国等强干弱枝的措施,使汉朝出现大一统的局面。2.西汉:汉武帝限制相权(1)背景:

(2)目的:

(3)措施:

(4)结果:

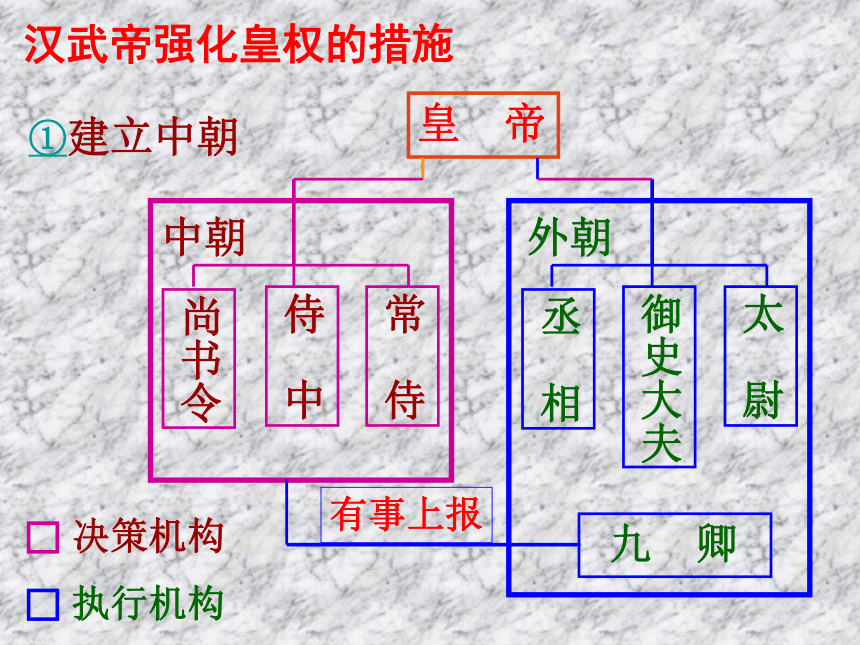

汉初,丞相位尊权重,实际上是把握行政大权的总理大臣。改变丞相位尊权重的传统,加强皇权。 ①频繁更换丞相,对有错者严惩;②起用身份低微的士人参与国家政治中枢的主要决策;③让高级将领参议机要。 形成“中朝”和“外朝”。“中朝”在宫廷之内对要事先做出决策。 汉武帝强化皇权的措施①建立中朝皇 帝 九 卿 决策机构执行机构有事上报隋唐时期确立三省六部制唐太宗李世民

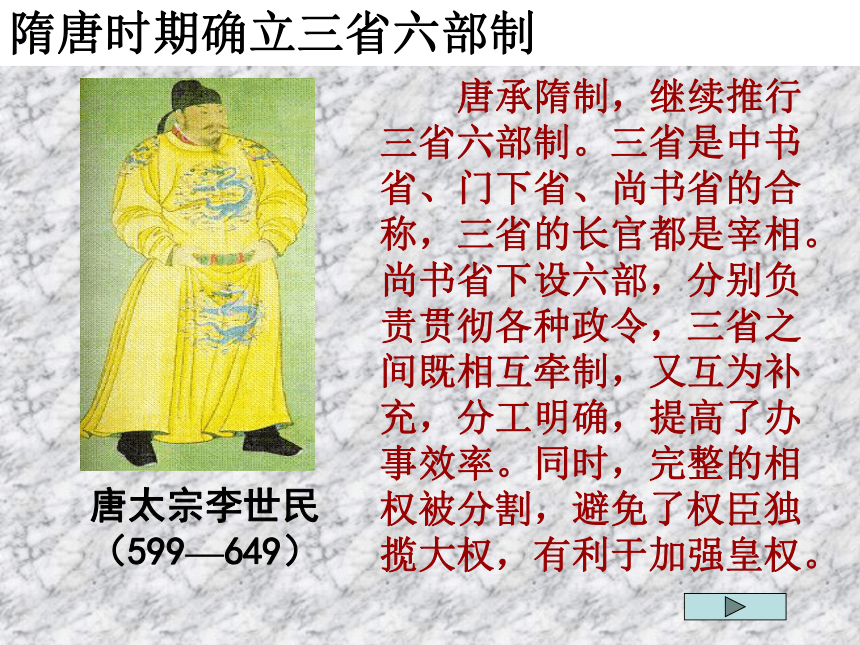

(599—649) 唐承隋制,继续推行三省六部制。三省是中书省、门下省、尚书省的合称,三省的长官都是宰相。尚书省下设六部,分别负责贯彻各种政令,三省之间既相互牵制,又互为补充,分工明确,提高了办事效率。同时,完整的相权被分割,避免了权臣独揽大权,有利于加强皇权。隋唐时期确立三省六部制皇帝中书省起草诏令尚书省负责执行☆☆☆合作探究

第一学习小组

皇帝制度是怎样形成的?皇帝制度有哪些特征?

第二学习小组

中国古代君权和相权的关系是怎样的?封建帝王是如何处理二者的关系的?

第三学习小组

秦汉以来中央对地方的监察机构是怎样演化的?监察体制实际效能如何?

第四学习小组

中国古代选官制度经历了哪三个阶段?怎样看待科举制?引导二 一方面,宰相是帝王的助手;另一方面,帝相之间难免发生矛盾。

皇帝采取限制相权的方式以独揽行政大权 。三、中国古代王朝的监察体制1.秦朝

2.汉代的监察体制

3.汉以后监察制度逐步走向健全

4.古代监察制度的局限 在中央政府和郡一级的行政机关内,都设有专门的监察官员。 (1)汉武帝设刺使监察地方政治,加强对地方的控制。

(2)西汉中央的监察机构是御史大夫属下的机关。御史台、都察院。(1)制度的本质决定其效能有限;(2)机构腐败,官员贪赃枉法;(3)王朝的后期腐败使监察系统受到严重破坏。合作探究

第一学习小组

皇帝制度是怎样形成的?皇帝制度有哪些特征?

第二学习小组

中国古代君权和相权的关系是怎样的?封建帝王是如何处理二者的关系的?

第三学习小组

秦汉以来中央对地方的监察机构是怎样演化的?监察体制实际效能怎样?

第四学习小组

中国古代选官制度经历了哪三个阶段?怎样看待科举制?引导三(1)逐步走向健全,不同时期发挥不同的作用。

(2)专制制度的本质决定其实际效能必然是有限的;机构官员贪赃枉法、王朝后期监察系统常受破坏。四、选官制度的历史变化1.中国古代选官制度演进的三个阶段

(1)世官制

(2)察举制

(3)科举制

2.察举制的演变和局限性

3.科举制的实质和优缺点

将官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。 由官吏察访合适的人才向中央推荐予以任用的选官制度。 考试选官制度,是隋唐以后主要的选官制度。 2.察举制的演变和局限性(1)演变

(2)局限性

①汉武帝即位第一年,诏令举道德学问优异、又有议政能力的人;②六年后,再诏策试贤良及郡国所举人数;③魏晋南北朝时期,以九品官人法为基础选拔官吏。“中正”所评定的品级成为授官的依据。 ①从考选的对象、内容、方式、程序看,都体现了封闭的特征;②其形式是以官举士,权操于上,百姓不得参与,民意无从体现。3.科举制的实质和优缺点(1)实质

(2)缺点

(3)优点

是一种将“天下英雄”诱入最高权力者能够控制的范围之内的制度。 科举考试科目及内容大都不出儒学经义的范围,特别是明清八股取士,被选拔的多是缺乏进取精神和创造意识的人。 ①破除了世家大族垄断官场的局面;②保证了专制政府行政人员的来源;③有相当文化素养的士人从政,为行政效率的提高创造了条件;④促成了普遍持久的读书风尚,有益于社会重学风气的形成;⑤严格的考试方式有一定的公平合理性。 合作探究

第一学习小组

皇帝制度是怎样形成的?皇帝制度有哪些特征?

第二学习小组

中国古代君权和相权的关系是怎样的?封建帝王是如何处理二者的关系的?

第三学习小组

秦汉以来中央对地方的监察机构是怎样演化的?监察体制实际效能怎样?

第四学习小组

中国古代选官制度经历了哪三个阶段?应该怎样看待科举制?引导四(1)世官制、察举制(九品官人法 )、科举制。

(2) 优点:①破除了世家大族垄断官场的局面;②保证了专制政府行政人员的来源;③有相当文化素养的士人从政,为行政效率的提高创造了条件;④促成了普遍持久的读书风尚,有益于社会重学风气的形成;⑤严格的考试方式有一定的公平合理性。引导四(2) 缺点

科举考试科目及内容大都不出儒学经义的范围,特别是明清八股取士,被选拔的多是缺乏进取精神和创造意识的人。 五、行省的设置1.秦汉以来地方行政机构的演变

2.元朝的行省制度

(1)地方行政区划

(2)中央对行省的管辖

3.元朝行省制度的历史意义1.秦汉以来地方行政机构的演变元行省制元世祖忽必烈 忽必烈建立元朝后,废除三省,实行一省制,只设中书省。中书省的长官为左、右丞相和平章政事,是元代的宰相。六部也归入中书省。2.元朝的行省制度 (1)地方行政区划

(2)中央对行省的管辖

①最高地方行政区划:十个行中书省和两个单列的行政区划(腹里、宣政院)。

②行省以下的行政区划:路、府、州、县。 ①节制:民政事务;军政要务;赋税征收制度;不得调动军队。

②觐见、述职。

③设监察机构进行监督。

④省官互迁。3.元朝行省制度的历史意义 ①便利了中央对地方的管理,对于加强中央集权特别是调整好中央与地方的关系具有重要意义;②巩固了多民族国家的统一;③它的创立,是地方行政制度的重大变革,是中国行省制度的开端。[课堂小结] 秦汉以来,中国古代君主专制政体随着帝王对相权的抑制、削弱和中央对地方控制、监督的加强而逐步强化。1.?下列关于嬴政确立“皇帝”称号的说法,不正确的是( )

A.具有神化皇权的意图

B.表明嬴政要效法古代有道明君

C.是中央集权发展的必然结果

D.体现了专制主义的倾向

B2.西汉形成“中朝”和“外朝”的主要目的是( )

A.削弱相权以加强皇权

B.增加国家机构的数量

C.减少皇帝外出的劳累

D.提高政府的办事效率A3.三省六部制的实行标志着封建专制主义中央集权制度的完善,主要是因为( )

A.废除了丞相,中央官制出现重大变革

B.政府决策呈现民主化趋势

C.三省相互牵制,有利于皇权的加强

D.加强了对地方的控制C4.北宋初年,为制约宰相( )

A.以中书省为最高行政机构

B.增设参知政事作为副宰相

C.设枢密院为最高军政机关

D.任用出身低微的人参与军国大事B5.公元前106年,汉武帝分天下为13州,每一州设刺史一名,刺史的主要职责是( )

A.监察诸侯王和地方高官

B.征收赋税,征发徭役和兵役

C.推荐和选拔地方人才

D.加强对地方官的控制和管理A6.九品中正制作为一种选官制度主要实行于( )

A.秦汉时期

B.三国两晋南北朝时期

C.隋唐时期

D.宋元时期B7.隋唐实行科举制的进步意义主要是( )

A.扩大了封建统治的社会基础

B.对皇帝的专制权力有一定的抑制作用

C.促进了科学文化的发展

D.削弱了显贵的特权A8.元朝的行省制度( )

①有效地加强了对辽阔疆域的管理

②进一步加强了对边疆地区的管辖

③促进了中央集权制度的完善

④有利于巩固多民族国家的统一

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②③④D9.中国古代专制制度就帝王的权力而言有怎样的演进历程?

从总体趋势来看,帝王的权力有逐渐扩张的现象,皇权对相权的抑制和分解体现了这一趋势。

2.皇权的范围

3.皇帝制度的实质

4.皇帝制度的特点

自秦始皇创立皇帝制度以后,“皇帝”成为我国最高封建统治者的称谓,为历代所沿用。 皇帝有独尊地位,总揽全国一切军、政、财权。独断专行,不受制约。 封建君主专制政治体制。①独断性和随意性;②官制以维护皇权、服务于皇帝为基本原则;③君臣关系的实质是“主子”和“奴才”的关系。合作探究

第一学习小组

皇帝制是怎样形成的?皇帝制的特征有哪些?

第二学习小组

中国古代君权和相权的关系是怎样的?封建帝王是如何处理二者的关系的?

第三学习小组

秦汉以来中央对地方的监察机构设置状况如何?监察体制实际效能怎样?

第四学习小组

中国古代选官制度经历了哪三个阶段?怎样看待科举制?引导一 (1)秦王嬴政统一六国后,为充分显示自己的权势和地位,神化君权,开始使用不同于以往的帝王称号——“皇帝”,确立了皇帝制度。

(2)特征:皇帝独尊、皇位世袭、皇帝独裁、皇权至上。 (秦王嬴政)说:“寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱。赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世。” “自今已来,除谥法。朕为始皇帝,后世以计数,二世、三世至于万世,传之无穷。”

——《史记·秦始皇本纪》 秦始皇头上戴的叫冕,前后垂挂的玉串称旒。他穿的衣服称衮服,有12种图案。这种装饰为皇帝独有,显示其唯我独尊、君临天下的气势。二、君权和相权(对相权的抑制和分解)1.原因:君权和相权的矛盾。

2.西汉:汉武帝限制相权。幻灯片 6

(1)背景

(2)目的

(3)措施

(4)结果

3.东汉:尚书台地位提高。

4.唐代:分散相权。

5.宋代:分割相权。 (1)唐代中央设三省六部。三省长官分工合作,相互牵制和监督。

(2)政事堂议事制。设长官“同中书门下平章事”。又增设副相“参知政事”分割宰相权力。 幻灯片 8■●●●汉武帝推进大一统汉武帝 汉武帝(前156—前87),即刘彻,汉景帝之子,公元前140—前87年在位。在位期间,他强化皇权,巩固国家统一,采取了建立中朝(内朝)、设置刺史、打击诸侯国等强干弱枝的措施,使汉朝出现大一统的局面。2.西汉:汉武帝限制相权(1)背景:

(2)目的:

(3)措施:

(4)结果:

汉初,丞相位尊权重,实际上是把握行政大权的总理大臣。改变丞相位尊权重的传统,加强皇权。 ①频繁更换丞相,对有错者严惩;②起用身份低微的士人参与国家政治中枢的主要决策;③让高级将领参议机要。 形成“中朝”和“外朝”。“中朝”在宫廷之内对要事先做出决策。 汉武帝强化皇权的措施①建立中朝皇 帝 九 卿 决策机构执行机构有事上报隋唐时期确立三省六部制唐太宗李世民

(599—649) 唐承隋制,继续推行三省六部制。三省是中书省、门下省、尚书省的合称,三省的长官都是宰相。尚书省下设六部,分别负责贯彻各种政令,三省之间既相互牵制,又互为补充,分工明确,提高了办事效率。同时,完整的相权被分割,避免了权臣独揽大权,有利于加强皇权。隋唐时期确立三省六部制皇帝中书省起草诏令尚书省负责执行☆☆☆合作探究

第一学习小组

皇帝制度是怎样形成的?皇帝制度有哪些特征?

第二学习小组

中国古代君权和相权的关系是怎样的?封建帝王是如何处理二者的关系的?

第三学习小组

秦汉以来中央对地方的监察机构是怎样演化的?监察体制实际效能如何?

第四学习小组

中国古代选官制度经历了哪三个阶段?怎样看待科举制?引导二 一方面,宰相是帝王的助手;另一方面,帝相之间难免发生矛盾。

皇帝采取限制相权的方式以独揽行政大权 。三、中国古代王朝的监察体制1.秦朝

2.汉代的监察体制

3.汉以后监察制度逐步走向健全

4.古代监察制度的局限 在中央政府和郡一级的行政机关内,都设有专门的监察官员。 (1)汉武帝设刺使监察地方政治,加强对地方的控制。

(2)西汉中央的监察机构是御史大夫属下的机关。御史台、都察院。(1)制度的本质决定其效能有限;(2)机构腐败,官员贪赃枉法;(3)王朝的后期腐败使监察系统受到严重破坏。合作探究

第一学习小组

皇帝制度是怎样形成的?皇帝制度有哪些特征?

第二学习小组

中国古代君权和相权的关系是怎样的?封建帝王是如何处理二者的关系的?

第三学习小组

秦汉以来中央对地方的监察机构是怎样演化的?监察体制实际效能怎样?

第四学习小组

中国古代选官制度经历了哪三个阶段?怎样看待科举制?引导三(1)逐步走向健全,不同时期发挥不同的作用。

(2)专制制度的本质决定其实际效能必然是有限的;机构官员贪赃枉法、王朝后期监察系统常受破坏。四、选官制度的历史变化1.中国古代选官制度演进的三个阶段

(1)世官制

(2)察举制

(3)科举制

2.察举制的演变和局限性

3.科举制的实质和优缺点

将官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。 由官吏察访合适的人才向中央推荐予以任用的选官制度。 考试选官制度,是隋唐以后主要的选官制度。 2.察举制的演变和局限性(1)演变

(2)局限性

①汉武帝即位第一年,诏令举道德学问优异、又有议政能力的人;②六年后,再诏策试贤良及郡国所举人数;③魏晋南北朝时期,以九品官人法为基础选拔官吏。“中正”所评定的品级成为授官的依据。 ①从考选的对象、内容、方式、程序看,都体现了封闭的特征;②其形式是以官举士,权操于上,百姓不得参与,民意无从体现。3.科举制的实质和优缺点(1)实质

(2)缺点

(3)优点

是一种将“天下英雄”诱入最高权力者能够控制的范围之内的制度。 科举考试科目及内容大都不出儒学经义的范围,特别是明清八股取士,被选拔的多是缺乏进取精神和创造意识的人。 ①破除了世家大族垄断官场的局面;②保证了专制政府行政人员的来源;③有相当文化素养的士人从政,为行政效率的提高创造了条件;④促成了普遍持久的读书风尚,有益于社会重学风气的形成;⑤严格的考试方式有一定的公平合理性。 合作探究

第一学习小组

皇帝制度是怎样形成的?皇帝制度有哪些特征?

第二学习小组

中国古代君权和相权的关系是怎样的?封建帝王是如何处理二者的关系的?

第三学习小组

秦汉以来中央对地方的监察机构是怎样演化的?监察体制实际效能怎样?

第四学习小组

中国古代选官制度经历了哪三个阶段?应该怎样看待科举制?引导四(1)世官制、察举制(九品官人法 )、科举制。

(2) 优点:①破除了世家大族垄断官场的局面;②保证了专制政府行政人员的来源;③有相当文化素养的士人从政,为行政效率的提高创造了条件;④促成了普遍持久的读书风尚,有益于社会重学风气的形成;⑤严格的考试方式有一定的公平合理性。引导四(2) 缺点

科举考试科目及内容大都不出儒学经义的范围,特别是明清八股取士,被选拔的多是缺乏进取精神和创造意识的人。 五、行省的设置1.秦汉以来地方行政机构的演变

2.元朝的行省制度

(1)地方行政区划

(2)中央对行省的管辖

3.元朝行省制度的历史意义1.秦汉以来地方行政机构的演变元行省制元世祖忽必烈 忽必烈建立元朝后,废除三省,实行一省制,只设中书省。中书省的长官为左、右丞相和平章政事,是元代的宰相。六部也归入中书省。2.元朝的行省制度 (1)地方行政区划

(2)中央对行省的管辖

①最高地方行政区划:十个行中书省和两个单列的行政区划(腹里、宣政院)。

②行省以下的行政区划:路、府、州、县。 ①节制:民政事务;军政要务;赋税征收制度;不得调动军队。

②觐见、述职。

③设监察机构进行监督。

④省官互迁。3.元朝行省制度的历史意义 ①便利了中央对地方的管理,对于加强中央集权特别是调整好中央与地方的关系具有重要意义;②巩固了多民族国家的统一;③它的创立,是地方行政制度的重大变革,是中国行省制度的开端。[课堂小结] 秦汉以来,中国古代君主专制政体随着帝王对相权的抑制、削弱和中央对地方控制、监督的加强而逐步强化。1.?下列关于嬴政确立“皇帝”称号的说法,不正确的是( )

A.具有神化皇权的意图

B.表明嬴政要效法古代有道明君

C.是中央集权发展的必然结果

D.体现了专制主义的倾向

B2.西汉形成“中朝”和“外朝”的主要目的是( )

A.削弱相权以加强皇权

B.增加国家机构的数量

C.减少皇帝外出的劳累

D.提高政府的办事效率A3.三省六部制的实行标志着封建专制主义中央集权制度的完善,主要是因为( )

A.废除了丞相,中央官制出现重大变革

B.政府决策呈现民主化趋势

C.三省相互牵制,有利于皇权的加强

D.加强了对地方的控制C4.北宋初年,为制约宰相( )

A.以中书省为最高行政机构

B.增设参知政事作为副宰相

C.设枢密院为最高军政机关

D.任用出身低微的人参与军国大事B5.公元前106年,汉武帝分天下为13州,每一州设刺史一名,刺史的主要职责是( )

A.监察诸侯王和地方高官

B.征收赋税,征发徭役和兵役

C.推荐和选拔地方人才

D.加强对地方官的控制和管理A6.九品中正制作为一种选官制度主要实行于( )

A.秦汉时期

B.三国两晋南北朝时期

C.隋唐时期

D.宋元时期B7.隋唐实行科举制的进步意义主要是( )

A.扩大了封建统治的社会基础

B.对皇帝的专制权力有一定的抑制作用

C.促进了科学文化的发展

D.削弱了显贵的特权A8.元朝的行省制度( )

①有效地加强了对辽阔疆域的管理

②进一步加强了对边疆地区的管辖

③促进了中央集权制度的完善

④有利于巩固多民族国家的统一

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②③④D9.中国古代专制制度就帝王的权力而言有怎样的演进历程?

从总体趋势来看,帝王的权力有逐渐扩张的现象,皇权对相权的抑制和分解体现了这一趋势。

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭