记承天寺夜游 课件

图片预览

文档简介

课件25张PPT。记承天寺夜游

苏轼 月亮在古诗里给人的感觉就是温柔多情的。要么是谦谦君子,要么是窈窕淑女,要么象征着团圆,要么暗示着分离,给人的感觉是一种淡淡的柔弱的清凉的味道,而这正迎合了文人的雅兴和追求平淡的心理,所以,文人学者们常借月亮来抒写自己的情怀······

调动你的语文积累,说出两句吟咏月亮的诗句。 苏轼(1037-1101)字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。北宋著名政治家、思想家、文学家。

苏轼一生经历了北宋仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗五朝。他初入仕途,因上书反对新法被迫离京。后十年先后调任杭州、密州、徐州、湖州等地。作者简介写作背景: 元丰二年(1079年),因有人故意扭曲他的诗句,污蔑他讽刺新法,苏轼被捕下狱,坐牢103天,几次濒临砍头之险,史称“乌台诗案”。

出狱后苏轼被降职为黄州团练副使。这个职位相当低微,他甚至带领家人在城外东坡开垦荒地,种田帮补生计。“东坡居士”之号便得于此时。

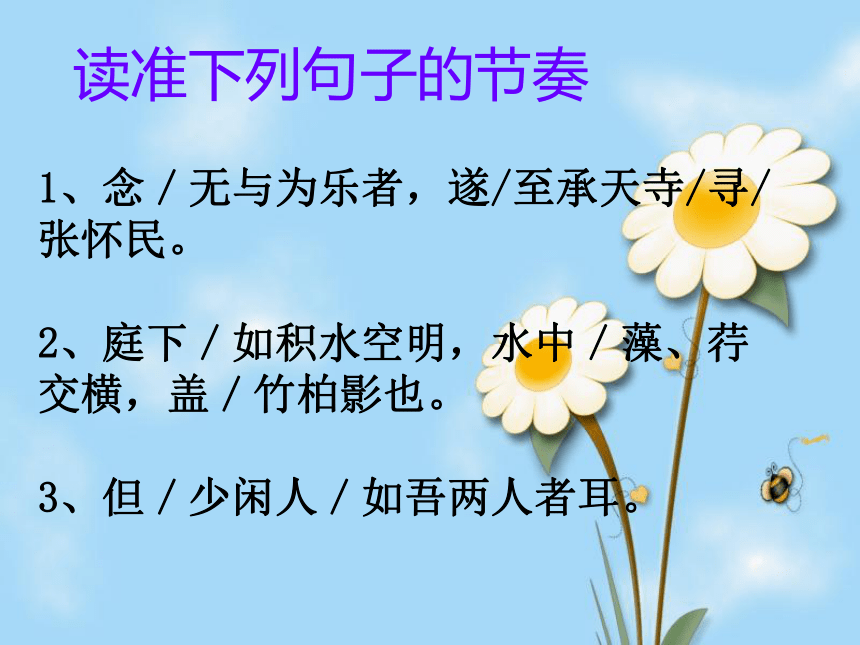

种田之余,游乐于山水间,咏唱江山,感怀英雄,朋友张怀民当时也被贬官黄州,住于城南承天寺。初读课文要求:读准字音,读准节奏,初步体会作者的感情。1、念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。

2、庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。

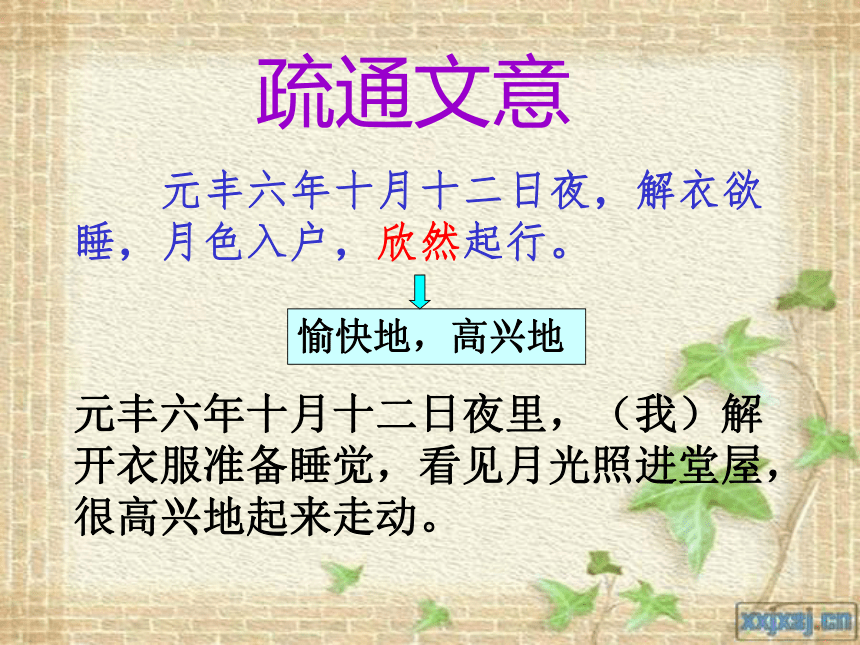

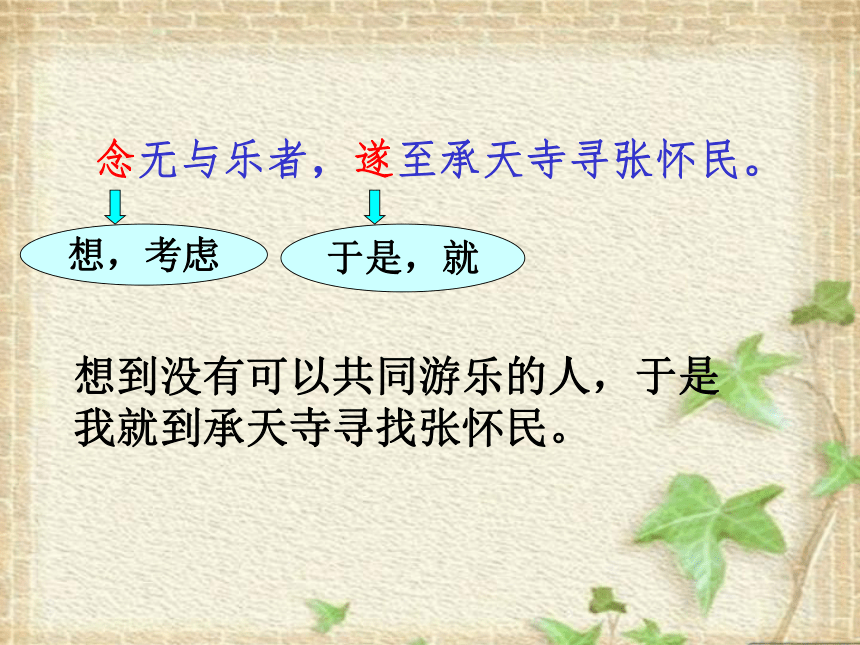

3、但/少闲人/如吾两人者耳。读准下列句子的节奏疏通文意 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 元丰六年十月十二日夜里,(我)解开衣服准备睡觉,看见月光照进堂屋,很高兴地起来走动。愉快地,高兴地念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。 想,考虑于是,就想到没有可以共同游乐的人,于是我就到承天寺寻找张怀民。怀民亦未寝,相与 步于中庭。 睡共同,一起 散步庭院怀民也没有睡,我们便一起在院子里散步。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,

盖竹柏影也。 月光照在庭院中,如水一般清澈透明。水中的水草交错纵横,原来那是竹子、柏树的影子。清澈透明交错纵横原来是,

连词何夜无月?何处无竹柏?但少

闲人如吾两人者耳。 哪个夜晚没有月色?哪个地方没有竹子和柏树?只不过少有像我们两个这样的闲人罢了。而已,罢了只是,不过这里指不汲汲于名利而能从容流连光景的人交代了时间,地点和夜游的原因。第一层:描绘庭中月光的澄澈。惋惜无人赏月。第二层:第三层:问题探究1.全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来。请找出能表现苏轼与张怀民友情的句子,说说理由。 ①遂至承天寺。理由:唯张怀民可以同乐

②怀民亦未寝。理由:心境相同,欣赏趣味相同

③相与步于中庭。理由:关系密切

④但少闲人如吾两人者耳。理由:志趣相投、命运相同 2.找出描写“庭院月色”的语句,细细品味,简要说明景物特点。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。特点:月色空灵皎洁(空明澄澈) 3.体会这一句的妙处。 “积水空明”用比喻的手法写出月光的清澈透明,给人以一池春水的静谧之感。

“藻荇交横”则具有水草摇曳的动态之美,写竹柏之影参差错杂。

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明清澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。 4.文中说“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”说说为什么作者称自己为“闲人”,这体现了作者当时怎样的心境?①安闲自得(恬淡闲适)的心境

②仕途失意的落寞

③自我排遣的旷达 ①抛却官场烦恼,醉心于自然风物

②苏轼才华横溢,素有大志,但不被重用

你能从文中读出苏轼赏月时的心境吗?*赏月的欣喜,漫步的悠闲;

*贬谪的悲凉,心情的寂寞;

*面对挫折逆境的豁达,

*面对孤独人生的感慨······ 面对逆境,要豁达开朗,乐观积极。 重要的,不是别人是否理解欣赏我们;而是我们能不能寻找到真正的自我。 生活中,不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。——罗丹 读《记承天寺夜游》,我懂得了:想一想?

这两篇短文都写自然景物,表达的思想感情有什么不同?沉醉于山水之美,因与古代名人为知音而感到无限的愉快。

——隐逸山林 不想为官陶弘景在赏月的欣喜、悠闲之中,包含着无限的感慨、无奈,甚至是悲凉。

——政治上不得志,遭到贬压苏 轼读故事,完成题目。

有一天,本文作者苏轼去拜访王安石。王安石因有其他客人,先请他到书房歇息。恰巧,案头放着一篇王安石未写完的诗稿。题目叫《咏菊》,开头两句是:“昨夜西风过园林,吹落黄花满地金。”苏轼心想,秋菊跟春花不一样,它能和寒霜鏖战,宁枯在枝上,也不凋谢零落。说西风“吹落”“满地金”,太不符合实际生活了。于是提笔又写了两句:“秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。” 王安石看了他的续诗,心中好笑,便借机把他从京城调往黄州作官。苏轼不服气,对王安石的报复行为十分不满。一次大风过后,惆怅之中,他闲步花园,却真的见到了菊花纷纷下落,满地铺金的情景,才知道黄州的菊花与别处的不同,同时感到自己的续诗也是不妥当的。(1)故事说苏轼被贬黄州的原因是什么?你认为这是事实吗?故事中说,苏轼是因为乱改当时做宰相的王安石的诗受到报复而被贬黄州,这是虚构的。事实告诉我们,苏轼是因为“乌台诗案”而被贬的。苏轼在政治上比较保守,与王安石的政见确有不同。 (2)菊花是不是真的不会脱落?你有这方面的生活体验吗?菊花有两种,一种花瓣结密的不落,一种花瓣不十分密的会落。所见菊花以前者为主。黄州的菊花却以后者为主。 (3)这个故事给你的写作有何启示?这个故事告诉我们,生活是写作的源泉。要写好作文,一定要深入生活,体验生活。

苏轼 月亮在古诗里给人的感觉就是温柔多情的。要么是谦谦君子,要么是窈窕淑女,要么象征着团圆,要么暗示着分离,给人的感觉是一种淡淡的柔弱的清凉的味道,而这正迎合了文人的雅兴和追求平淡的心理,所以,文人学者们常借月亮来抒写自己的情怀······

调动你的语文积累,说出两句吟咏月亮的诗句。 苏轼(1037-1101)字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。北宋著名政治家、思想家、文学家。

苏轼一生经历了北宋仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗五朝。他初入仕途,因上书反对新法被迫离京。后十年先后调任杭州、密州、徐州、湖州等地。作者简介写作背景: 元丰二年(1079年),因有人故意扭曲他的诗句,污蔑他讽刺新法,苏轼被捕下狱,坐牢103天,几次濒临砍头之险,史称“乌台诗案”。

出狱后苏轼被降职为黄州团练副使。这个职位相当低微,他甚至带领家人在城外东坡开垦荒地,种田帮补生计。“东坡居士”之号便得于此时。

种田之余,游乐于山水间,咏唱江山,感怀英雄,朋友张怀民当时也被贬官黄州,住于城南承天寺。初读课文要求:读准字音,读准节奏,初步体会作者的感情。1、念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。

2、庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。

3、但/少闲人/如吾两人者耳。读准下列句子的节奏疏通文意 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 元丰六年十月十二日夜里,(我)解开衣服准备睡觉,看见月光照进堂屋,很高兴地起来走动。愉快地,高兴地念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。 想,考虑于是,就想到没有可以共同游乐的人,于是我就到承天寺寻找张怀民。怀民亦未寝,相与 步于中庭。 睡共同,一起 散步庭院怀民也没有睡,我们便一起在院子里散步。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,

盖竹柏影也。 月光照在庭院中,如水一般清澈透明。水中的水草交错纵横,原来那是竹子、柏树的影子。清澈透明交错纵横原来是,

连词何夜无月?何处无竹柏?但少

闲人如吾两人者耳。 哪个夜晚没有月色?哪个地方没有竹子和柏树?只不过少有像我们两个这样的闲人罢了。而已,罢了只是,不过这里指不汲汲于名利而能从容流连光景的人交代了时间,地点和夜游的原因。第一层:描绘庭中月光的澄澈。惋惜无人赏月。第二层:第三层:问题探究1.全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来。请找出能表现苏轼与张怀民友情的句子,说说理由。 ①遂至承天寺。理由:唯张怀民可以同乐

②怀民亦未寝。理由:心境相同,欣赏趣味相同

③相与步于中庭。理由:关系密切

④但少闲人如吾两人者耳。理由:志趣相投、命运相同 2.找出描写“庭院月色”的语句,细细品味,简要说明景物特点。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。特点:月色空灵皎洁(空明澄澈) 3.体会这一句的妙处。 “积水空明”用比喻的手法写出月光的清澈透明,给人以一池春水的静谧之感。

“藻荇交横”则具有水草摇曳的动态之美,写竹柏之影参差错杂。

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明清澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。 4.文中说“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”说说为什么作者称自己为“闲人”,这体现了作者当时怎样的心境?①安闲自得(恬淡闲适)的心境

②仕途失意的落寞

③自我排遣的旷达 ①抛却官场烦恼,醉心于自然风物

②苏轼才华横溢,素有大志,但不被重用

你能从文中读出苏轼赏月时的心境吗?*赏月的欣喜,漫步的悠闲;

*贬谪的悲凉,心情的寂寞;

*面对挫折逆境的豁达,

*面对孤独人生的感慨······ 面对逆境,要豁达开朗,乐观积极。 重要的,不是别人是否理解欣赏我们;而是我们能不能寻找到真正的自我。 生活中,不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。——罗丹 读《记承天寺夜游》,我懂得了:想一想?

这两篇短文都写自然景物,表达的思想感情有什么不同?沉醉于山水之美,因与古代名人为知音而感到无限的愉快。

——隐逸山林 不想为官陶弘景在赏月的欣喜、悠闲之中,包含着无限的感慨、无奈,甚至是悲凉。

——政治上不得志,遭到贬压苏 轼读故事,完成题目。

有一天,本文作者苏轼去拜访王安石。王安石因有其他客人,先请他到书房歇息。恰巧,案头放着一篇王安石未写完的诗稿。题目叫《咏菊》,开头两句是:“昨夜西风过园林,吹落黄花满地金。”苏轼心想,秋菊跟春花不一样,它能和寒霜鏖战,宁枯在枝上,也不凋谢零落。说西风“吹落”“满地金”,太不符合实际生活了。于是提笔又写了两句:“秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。” 王安石看了他的续诗,心中好笑,便借机把他从京城调往黄州作官。苏轼不服气,对王安石的报复行为十分不满。一次大风过后,惆怅之中,他闲步花园,却真的见到了菊花纷纷下落,满地铺金的情景,才知道黄州的菊花与别处的不同,同时感到自己的续诗也是不妥当的。(1)故事说苏轼被贬黄州的原因是什么?你认为这是事实吗?故事中说,苏轼是因为乱改当时做宰相的王安石的诗受到报复而被贬黄州,这是虚构的。事实告诉我们,苏轼是因为“乌台诗案”而被贬的。苏轼在政治上比较保守,与王安石的政见确有不同。 (2)菊花是不是真的不会脱落?你有这方面的生活体验吗?菊花有两种,一种花瓣结密的不落,一种花瓣不十分密的会落。所见菊花以前者为主。黄州的菊花却以后者为主。 (3)这个故事给你的写作有何启示?这个故事告诉我们,生活是写作的源泉。要写好作文,一定要深入生活,体验生活。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》