人教版语文必修一第二单元第4课《烛之武退秦师》课件 (共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修一第二单元第4课《烛之武退秦师》课件 (共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-11-04 10:16:22 | ||

图片预览

文档简介

课件30张PPT。烛之武退秦师

是文言教育造就了白话大师,文言学习形成纯粹、典雅的汉语语感,文言是白话的根基。20世纪上半叶,中国文坛的上空升起了一片“璀璨”的群星,他们是鲁迅、胡适、梁实秋、郭沫若、老舍、巴金、曹禺、林语堂、穆旦、张爱玲等等,他们光华四射、文采灼灼、风流儒雅,他们学贯中西、鉴古知今。

与之形成鲜明对照的是,20世纪下半叶的中国文坛却“顿失光彩”、“黯然失色”,再也没有涌现出一个灵动地驾驭白话的“大师群体”,堪称“白话大师”的只有寥寥几位。

形成这种现象的原因当然很多,譬如社会政治动荡等等,但一个最合理、最令人信服的解释,也是最根本的解释,就是20世纪三四十年代开始,中小学阶段截断了系统的文言教育的“血脉”。这使得在20世纪下半叶成为文坛主流文人们,在孩童时期的语言“敏感期”阶段,即13岁之前,没有接受过系统的、深入的文言教育。 20世纪上半叶的大师们,具有深厚、扎实、完整的文言根基,少年时期就基本已经形成一种以文言本位的“语感”。这种文言本位的“语感”,跟随他们成人,伴随他们终生,奠定他们文字表达的基本格局,形成了他们文字表达的“下意识”,使得他们运用语汇时,总是比较纯粹、凝练、典雅、古朴,他们能够自如、娴熟地从古诗文中,选取极富表现力和生命力的词汇、诗句,生动、鲜活地或摹像、或写意、或达情,寥寥数语,便传神极致。 打好文言根基,再运用白话来表达,那么,写出的文字就比较简洁、干净、纯粹、典雅、形象、传神;相反,通过白话来学习运用白话,写出的文字,就难以达到以上境界,而可能拖沓、冗长、繁琐、欧化、罗嗦、抽象。 《左传》是我国第一部记事详细完整的编年史,为“十三经”之一。因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是解说《春秋》而作,故又称作“春秋三传”。

《左传》大约成书于战国初,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。与《国语》成书时间差不多,二书在思想倾向上与基本一致,《左传》比《国语》有新的发展,民本思想更加鲜明。

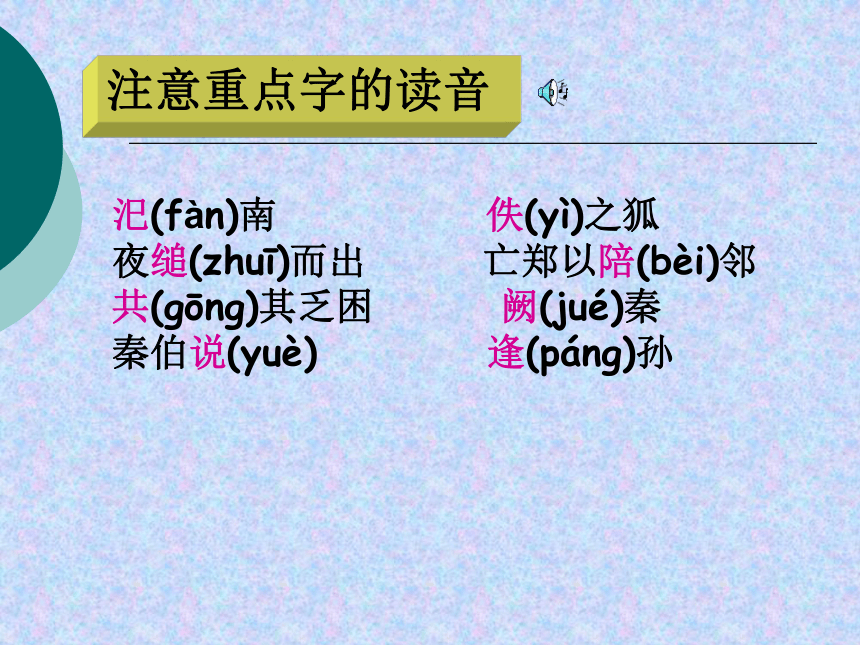

《左传》中记了众多的历史人物,不论其地位贵贱,职务高低,这些人物包括了春秋时代社会各阶级、阶层的成员。各种历史人物,形形色色,多彩多姿。其中,约有三分之一的人物有较详细的事迹记录或鲜明的形象描绘。整部《左传》,犹如一幅人物层现叠出的彩画长卷,展示了风云变幻的春秋时代东周240多年间的社会历史面貌。汜(fàn)南 佚(yì)之狐

夜缒(zhuī)而出 亡郑以陪(bèi)邻

共(gōng)其乏困 阙(jué)秦

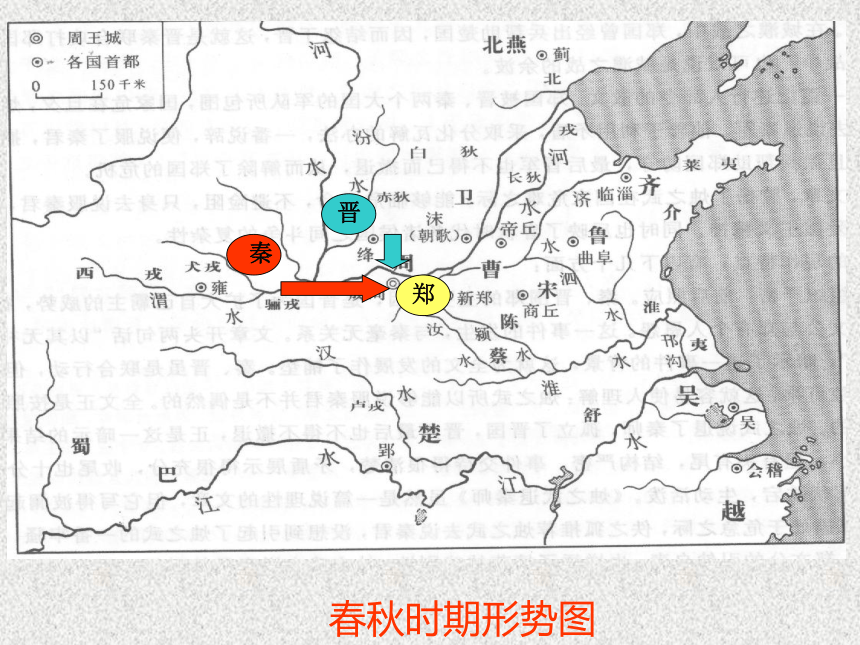

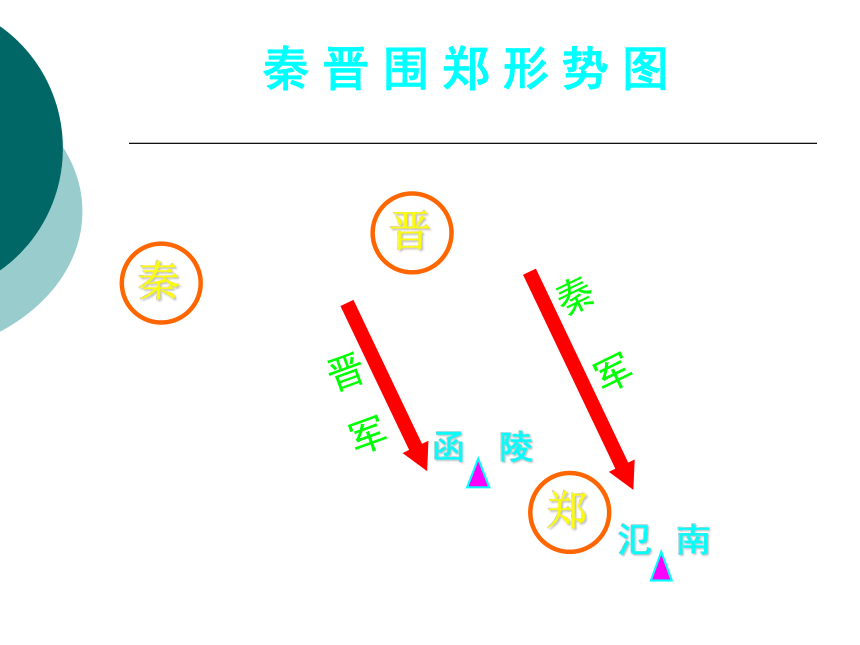

秦伯说(yuè) 逢(páng)孙注意重点字的读音 春秋时期形势图郑晋秦 秦晋围郑发生在公元前630年。在此之前,郑国做了两件对不起晋国的事。一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国。结果是楚国大败。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。但仍未感化晋国。

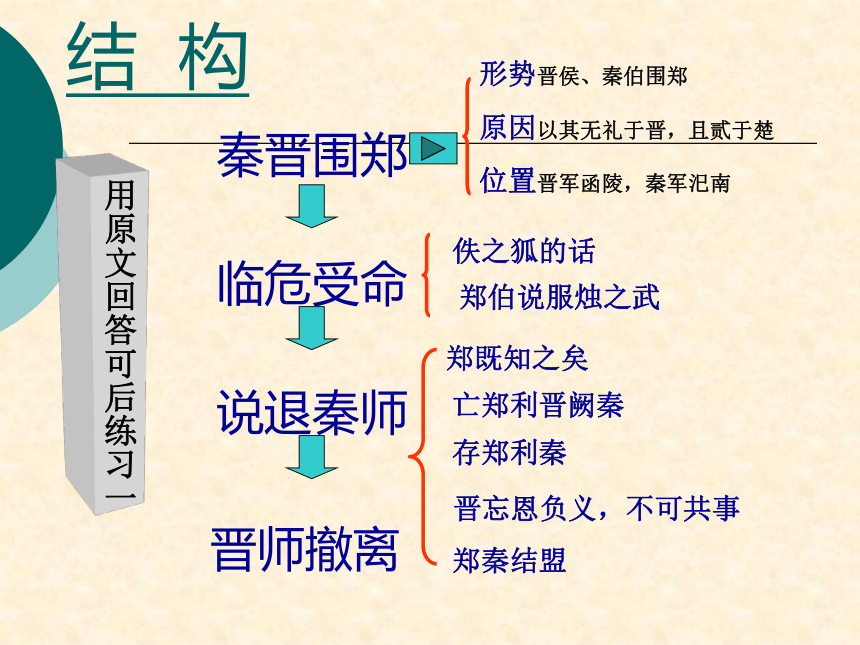

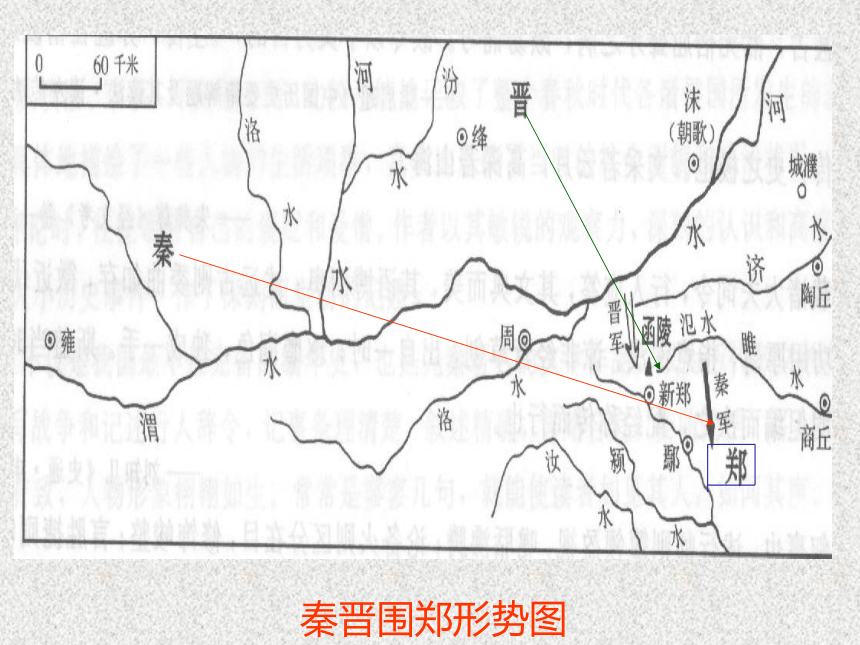

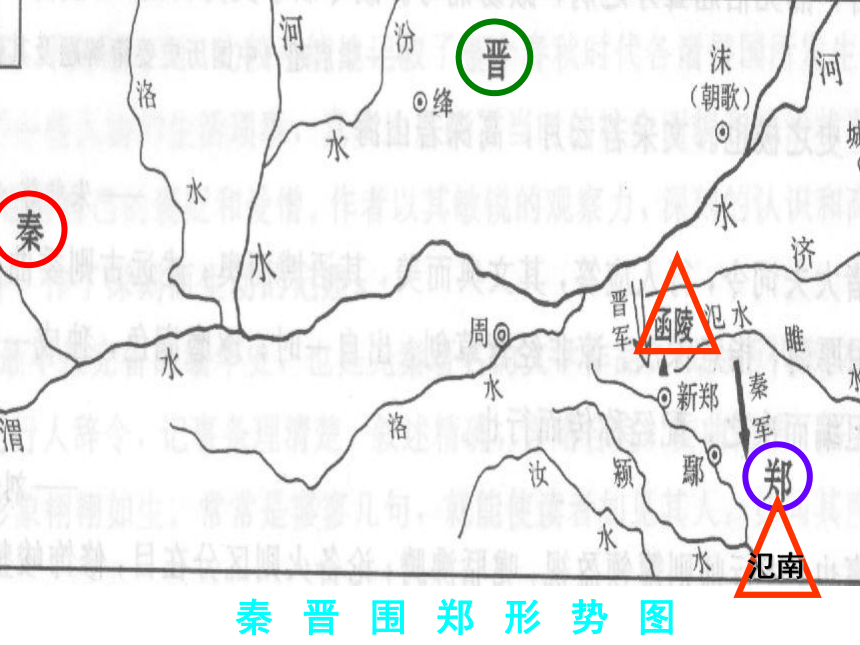

晋国为什么要联合秦国攻郑呢?因为当时秦国也要争夺霸权,也需向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦也有向外扩张的欲望,于是秦晋联合也就必然了。故事背景结 构秦晋围郑临危受命说退秦师晋师撤离亡郑利晋阙秦存郑利秦晋忘恩负义,不可共事形势晋侯、秦伯围郑 原因以其无礼于晋,且贰于楚 位置晋军函陵,秦军汜南 郑既知之矣 佚之狐的话 郑伯说服烛之武 用原文回答可后练习一郑秦结盟 秦晋围郑形势图秦 晋 围 郑 形 势 图氾南秦 晋 围 郑 形 势 图翻译并背诵晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾南。 佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说;“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。 夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、扬孙戍之,乃还。 夜晚用绳子将烛之武从城上放下去,去见秦伯,烛之武说:“秦晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有好处,那就烦劳您手下的人了。越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是困难的,您何必要灭掉郑国而增加邻邦晋国的土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东道上的主人,秦国使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕二邑割让给您。然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。晋国有什么满足的呢?现在它已把郑国当作东部的疆界,又想扩张西部的疆界。如果不侵损秦国,晋国从哪里取得它所企求的土地呢?秦国受损而晋国受益,您好好掂量掂量吧!”秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。 子犯请求晋文公下令攻击秦军。晋文公说:“不行!假如没有那人的支持,我就不会有今天。借助了别人的力量而又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧!”这样晋军也撤离了郑国。?实词 方法:1、上下文分析 2、语法分析 3、知识积累1、①国不堪贰,君将若之何?

②夫诸侯之贿,聚于公室,则诸侯贰。

③以其无礼于晋,且贰于楚也。

2、①言语粗鄙 ②越国以鄙远,君知其难也

③肉食者鄙,未能远谋《曹刿论战》④蜀之鄙有二僧《为学》

⑤我皆有礼,夫犹鄙我

3、①许君焦、瑕 ②杂然相许《愚公移山》

③潭中鱼可百许头 《小石潭记》

④先生,不知何许人也 《五柳先生传》

4、①不知天上宫阙今夕是何年《水调歌头》 ②阙秦以利晋

5、①人微言轻 ②微闻有鼠作作索索《口技》

③但微颔之《卖油翁》 ④微夫人之力不及此

⑤微斯人,吾谁与归 《岳阳楼记》 6、①敝衣草屦 《左忠毅公逸事》

②曹操之众,远来疲敝《资治通鉴》

③敝人 ④因人之力以敝之

7、①诣太守,说如此《桃花源记》 ②故为之说《捕蛇者说》

③不亦说乎《论学六则》 ④秦伯说

8、①辞曰:臣之壮也,犹不如人

②停数日,辞去《桃花源记》

③晏婴齐之习辞者也《晏子使楚》 ④不辞劳苦

实词 方法:1、上下文分析 2、语法分析 3、知识积累虚词 常用虚词:而何乎乃其且然若所为焉也以矣于与则者之 1、以(介词、连词、助词、动词)

①以其无礼于晋 ②敢以烦执事 ③越国以鄙远

④焉用亡郑以陪邻? ⑤若舍郑以为东道主

2、而(连词:并列、承接、递进、转折、假设、修饰)

①今急而求子 ②夜缒而出 ③若亡郑而有利于君

④朝济而夕设版焉。

3、焉(语气词、代词、兼词)

①子亦有不利焉。 ②焉用亡郑以陪邻?

③若不阙秦,将焉取之 ④且焉置土石《愚公移山》

⑤以俟夫观人风者得焉 ⑥永之人争奔走焉 《捕蛇者说》

4、若(副词、连词、代词)

①仿佛若有光《桃花源记》 ②若舍郑以为东道主

③若毒之乎《捕蛇者说》

虚词 5、之(代词、助词、动词)

①辍耕之垄上 ②子犯请击之 ③是寡人之过也

④臣之壮也,犹不及人 ⑤唯君图之 ⑥微夫人之力不及此

6、其(代词、助词)

①君知其难也 ②吾其还也 ③以其无礼

7、且(连词、副词)

①且贰于楚也 ②年且九十《愚公移山》

③存者且偷生,死者长已矣《捕蛇者说》 ④且君尝为晋君赐矣

⑤行牧且荛《童区寄传》

8、乃(副词、动词)

①乃斫大树白而书之《孙膑减灶》 ②乃敢与君绝《上邪》

③乃不知有汉《桃花源记》 ④乃《太公兵法》也《张良奇遇》

⑤乃还

9、为(动词、介词、名词)

①可以为师矣《论学六则》②此人一一为具言所闻《桃花源记》

③为其来也《晏子使楚》④为其老,强忍《张良奇遇》

⑤或异二者之为《岳阳楼记》⑥橘生淮南则为橘《晏子使楚》

⑦且君尝为晋君赐矣(介词,给)1、以(介词、连词、助词、动词)

A介词,把、被、对、用、拿、凭、因为、根据、按照等

①以(用)尾击柳《螳螂捕蛇》

②今以(根据)蒋氏观之《捕蛇者说》

③大小之狱,虽捕能察,必以(按照)情《曹刿论战》

④而吾以(因为)捕蛇独存《捕蛇者说》

B连词,而、以致、来等

①虏太子申以(而)归《孙膑减灶》

②以(以致)塞忠谏之路也《出师表》

③以(来)俟夫观人风者得焉《捕蛇者说》

C动词,认为、以为

①以(认为)五十步笑百步《孟子两则》

D同有、无一起翻译成“有什么”“没什么”“不能”

①杀人以梃与刃有以(有什么)异乎《孟子两则》

②无以(没什么)异也《孟子两则》

③非学无以(不能)致疑《论学六则》虚词 2、而(连词:并列、承接、递进、转折、假设、修饰)

A表示并列、递进、承接关系

①黑质而(不译)白章《捕蛇者说》

②乃斫大树白而(并且)书之《孙膑减灶》

③学而(然后)时习之《论学六则》

B表示转折关系

①可远观而(但是)不可亵玩焉《爱莲说》

C表示修饰

①问与学,相辅而(地)行者也《论学六则》

D含有假设关系

①人而无仪,不死何为《相鼠》3、焉(语气词、代词、兼词)

A兼词,兼有介词“于”和代词“此”“彼”

①夫大国,难测也,惧有伏焉(在那里)《曹刿论战》

B疑问代词①且焉(哪里)置土石《愚公移山》

C语气助词①虽鸡狗不得宁焉(啊)《捕蛇者说》虚词 5、之(代词、助词、动词)

A人称代词或指示代词

①请损之(它,偷鸡这件事)《攘鸡》

②君将哀而生之(我)乎《捕蛇者说》

③故为之(这篇)说《捕蛇者说》

B结构助词“的”①牡丹,花之(的)富贵者也《爱莲说》

C动词,到、往①之(到)虚所卖之《童区寄传》

D语气停顿,无实在意义①公将鼓之(无义)《曹刿论战》

E主谓结构之间,取消句子独立性,或放在动宾之间,使宾语前置

①予独爱莲之(主谓间取消句子独立性)出淤泥而不染《爱莲说》 ②何陋之(提宾标志)有《陋室铭》6、其(代词、助词)

A人称代词①刻唐贤今人诗赋于其(岳阳楼)上《岳阳楼记》

②而不知太守乐其(太守自己)乐也《醉翁亭记》

B指示代词

①不能指其(其中的)一端《口技》②以手拂之,其(那些)印自落《活板》

C语气助词①始作俑者,其(表示感叹)无后乎《孟子两则》②其(表示反问)真无马邪《马说》虚词 古文中一些声音相同或相近的字可以通用或假借,这就是通假字。它所代替的字是本字,要念本字的音,按本字的含义解释。①焉用亡郑以陪邻? (陪,通“倍”)

②共其乏困 (共,通“供”)

③何厌之有? (厌,通“餍”,满足)

④秦伯说 (说,通“悦”)

⑤失其所与,不知 (知,通“智”)

⑥无能为也已 (已,通“矣”)通假字 词类活用 主要三种情况:形容词活用作动词,名词用作状语,使动用法和意动用法。 ①晋军函陵

②若亡郑而有益于君。

③邻之厚,君之薄也

④越国以鄙远

⑤朝济而夕设版焉

⑥既东封郑,又欲肆其西封

⑦因人之力而敝之

⑧烛之武退秦师⑨且君尝为晋军赐矣

⑩与郑人盟

⑾唯君图之

⑿夜缒而出

⒀君亦无所害

⒁臣之壮也

⒂共其乏困词义演变主要有四种情况:词义扩大、词义缩小、概念转移、色彩转移。 ①行李之往来(行李,古义:出行的人;今义:出门所带的包裹)

②若舍郑以为东道主(以为,古义:把……作为;今义:认为)

③微夫人之力不及此。(夫人,古义:那人;今义:一般人的妻子)

④亦去之 (去,古义:离开;今义:往,到)

⑤焉用亡郑从陪邻(陪:增加)

⑥朝济而夕设版焉 (济:渡河)古今异义 文言句式判断句:

A用者也表示①有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也《醉翁亭记》

②夫战,勇气也《曹刿论战》

B不用者也①臣本布衣《出师表》

C用乃、为、则、皆、悉、即、非等表示

①已后典籍皆为板本《活板》 ②此则岳阳楼之大观也《岳阳楼记》③乃《太公兵法》也 《张良奇遇》 ④此悉贞良死节之臣《出师表》 ⑤中峨冠而多髯者为东坡《核舟记》 ⑥济北榖城下黄石即我也《张良奇遇》 ⑦好学而不勤问,非真能好学者也《论学六则》 1、 邻之厚,君之薄也。

2、以乱易整,不武。

3、是寡人之过也。 倒装句:

A宾语前置 ①吾子未之思也《卖柑者言》②何陋之有《陋室铭》③子何恃而往《为学》

B定语后置 ①盖简桃核修狭者为之《核舟记》 ②马之千里者《马说》

C谓语前置 ①甚矣,汝之不惠《愚公移山》

D介宾倒装 ①苛政猛于虎也《捕蛇者说》 ②吾尝疑乎是《捕蛇者说》③咨臣以当世之事《出师表》文言句式1、夫晋何厌之有。

2、佚之狐言于郑伯。

3、以其无礼于晋

4、若亡郑而有益于君

5、且贰于楚也

省略句:

A省主语 (蛇)触草木,(草木)尽死《捕蛇者说》

B省谓语 一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭《曹刿论战》

C省宾语 火烧令(其)坚《活板》 此人一一为(他们)具言所闻《桃花源记》

D省介词 林尽(于)水源《桃花源记》

E省量词 通计一(只)舟,为人五(个) 《核舟记》文言句式1、许之。

2、辞曰:“臣之壮也……”

3、夜缒而出

4、敢以烦执事。

5、晋军函陵,秦军氾南阅读训练⒈对下列句中划线词语解释,不正确的一项是( )

A晋军函陵(军:军队) B贰于楚也(贰:从属二主)

C是寡人之过也(是:这) D亡郑以陪邻(陪:增加)⒉下列句中划线词,意义相同的一组是( )

A然郑亡,子亦有不利焉 阙秦以利晋,唯君图之

B既东封郑 又欲肆其西封

C越国以鄙远,君知其难也 肉食者鄙,未能远谋

D若不阙秦 阙秦以利晋AD阅读训练⒊下列“其”字意义不同于其他三项的是( )

A君知其难也 B共其乏困 C又欲肆其西封 D吾其还也⒋与“许之”句式相同的一项是( )

A邻之厚,君之薄也 B夫晋,何厌之有

C敢以烦执事 D佚之狐言于郑伯曰⒌下列解释不正确的一项是( )

A然郑亡,子亦有不利焉:然而郑国灭亡了,对您也不利啊!

B秦伯说,与郑人盟:秦伯很高兴,与郑国签订了盟约

C且君尝为晋君赐矣:况且您曾经接受晋国的恩惠

D若舍郑以为东道主:如果您能放弃围攻郑国而把它当作东方道路上的主人DCC

是文言教育造就了白话大师,文言学习形成纯粹、典雅的汉语语感,文言是白话的根基。20世纪上半叶,中国文坛的上空升起了一片“璀璨”的群星,他们是鲁迅、胡适、梁实秋、郭沫若、老舍、巴金、曹禺、林语堂、穆旦、张爱玲等等,他们光华四射、文采灼灼、风流儒雅,他们学贯中西、鉴古知今。

与之形成鲜明对照的是,20世纪下半叶的中国文坛却“顿失光彩”、“黯然失色”,再也没有涌现出一个灵动地驾驭白话的“大师群体”,堪称“白话大师”的只有寥寥几位。

形成这种现象的原因当然很多,譬如社会政治动荡等等,但一个最合理、最令人信服的解释,也是最根本的解释,就是20世纪三四十年代开始,中小学阶段截断了系统的文言教育的“血脉”。这使得在20世纪下半叶成为文坛主流文人们,在孩童时期的语言“敏感期”阶段,即13岁之前,没有接受过系统的、深入的文言教育。 20世纪上半叶的大师们,具有深厚、扎实、完整的文言根基,少年时期就基本已经形成一种以文言本位的“语感”。这种文言本位的“语感”,跟随他们成人,伴随他们终生,奠定他们文字表达的基本格局,形成了他们文字表达的“下意识”,使得他们运用语汇时,总是比较纯粹、凝练、典雅、古朴,他们能够自如、娴熟地从古诗文中,选取极富表现力和生命力的词汇、诗句,生动、鲜活地或摹像、或写意、或达情,寥寥数语,便传神极致。 打好文言根基,再运用白话来表达,那么,写出的文字就比较简洁、干净、纯粹、典雅、形象、传神;相反,通过白话来学习运用白话,写出的文字,就难以达到以上境界,而可能拖沓、冗长、繁琐、欧化、罗嗦、抽象。 《左传》是我国第一部记事详细完整的编年史,为“十三经”之一。因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是解说《春秋》而作,故又称作“春秋三传”。

《左传》大约成书于战国初,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。与《国语》成书时间差不多,二书在思想倾向上与基本一致,《左传》比《国语》有新的发展,民本思想更加鲜明。

《左传》中记了众多的历史人物,不论其地位贵贱,职务高低,这些人物包括了春秋时代社会各阶级、阶层的成员。各种历史人物,形形色色,多彩多姿。其中,约有三分之一的人物有较详细的事迹记录或鲜明的形象描绘。整部《左传》,犹如一幅人物层现叠出的彩画长卷,展示了风云变幻的春秋时代东周240多年间的社会历史面貌。汜(fàn)南 佚(yì)之狐

夜缒(zhuī)而出 亡郑以陪(bèi)邻

共(gōng)其乏困 阙(jué)秦

秦伯说(yuè) 逢(páng)孙注意重点字的读音 春秋时期形势图郑晋秦 秦晋围郑发生在公元前630年。在此之前,郑国做了两件对不起晋国的事。一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国。结果是楚国大败。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。但仍未感化晋国。

晋国为什么要联合秦国攻郑呢?因为当时秦国也要争夺霸权,也需向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦也有向外扩张的欲望,于是秦晋联合也就必然了。故事背景结 构秦晋围郑临危受命说退秦师晋师撤离亡郑利晋阙秦存郑利秦晋忘恩负义,不可共事形势晋侯、秦伯围郑 原因以其无礼于晋,且贰于楚 位置晋军函陵,秦军汜南 郑既知之矣 佚之狐的话 郑伯说服烛之武 用原文回答可后练习一郑秦结盟 秦晋围郑形势图秦 晋 围 郑 形 势 图氾南秦 晋 围 郑 形 势 图翻译并背诵晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾南。 佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说;“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。 夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、扬孙戍之,乃还。 夜晚用绳子将烛之武从城上放下去,去见秦伯,烛之武说:“秦晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有好处,那就烦劳您手下的人了。越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是困难的,您何必要灭掉郑国而增加邻邦晋国的土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东道上的主人,秦国使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕二邑割让给您。然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。晋国有什么满足的呢?现在它已把郑国当作东部的疆界,又想扩张西部的疆界。如果不侵损秦国,晋国从哪里取得它所企求的土地呢?秦国受损而晋国受益,您好好掂量掂量吧!”秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。 子犯请求晋文公下令攻击秦军。晋文公说:“不行!假如没有那人的支持,我就不会有今天。借助了别人的力量而又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧!”这样晋军也撤离了郑国。?实词 方法:1、上下文分析 2、语法分析 3、知识积累1、①国不堪贰,君将若之何?

②夫诸侯之贿,聚于公室,则诸侯贰。

③以其无礼于晋,且贰于楚也。

2、①言语粗鄙 ②越国以鄙远,君知其难也

③肉食者鄙,未能远谋《曹刿论战》④蜀之鄙有二僧《为学》

⑤我皆有礼,夫犹鄙我

3、①许君焦、瑕 ②杂然相许《愚公移山》

③潭中鱼可百许头 《小石潭记》

④先生,不知何许人也 《五柳先生传》

4、①不知天上宫阙今夕是何年《水调歌头》 ②阙秦以利晋

5、①人微言轻 ②微闻有鼠作作索索《口技》

③但微颔之《卖油翁》 ④微夫人之力不及此

⑤微斯人,吾谁与归 《岳阳楼记》 6、①敝衣草屦 《左忠毅公逸事》

②曹操之众,远来疲敝《资治通鉴》

③敝人 ④因人之力以敝之

7、①诣太守,说如此《桃花源记》 ②故为之说《捕蛇者说》

③不亦说乎《论学六则》 ④秦伯说

8、①辞曰:臣之壮也,犹不如人

②停数日,辞去《桃花源记》

③晏婴齐之习辞者也《晏子使楚》 ④不辞劳苦

实词 方法:1、上下文分析 2、语法分析 3、知识积累虚词 常用虚词:而何乎乃其且然若所为焉也以矣于与则者之 1、以(介词、连词、助词、动词)

①以其无礼于晋 ②敢以烦执事 ③越国以鄙远

④焉用亡郑以陪邻? ⑤若舍郑以为东道主

2、而(连词:并列、承接、递进、转折、假设、修饰)

①今急而求子 ②夜缒而出 ③若亡郑而有利于君

④朝济而夕设版焉。

3、焉(语气词、代词、兼词)

①子亦有不利焉。 ②焉用亡郑以陪邻?

③若不阙秦,将焉取之 ④且焉置土石《愚公移山》

⑤以俟夫观人风者得焉 ⑥永之人争奔走焉 《捕蛇者说》

4、若(副词、连词、代词)

①仿佛若有光《桃花源记》 ②若舍郑以为东道主

③若毒之乎《捕蛇者说》

虚词 5、之(代词、助词、动词)

①辍耕之垄上 ②子犯请击之 ③是寡人之过也

④臣之壮也,犹不及人 ⑤唯君图之 ⑥微夫人之力不及此

6、其(代词、助词)

①君知其难也 ②吾其还也 ③以其无礼

7、且(连词、副词)

①且贰于楚也 ②年且九十《愚公移山》

③存者且偷生,死者长已矣《捕蛇者说》 ④且君尝为晋君赐矣

⑤行牧且荛《童区寄传》

8、乃(副词、动词)

①乃斫大树白而书之《孙膑减灶》 ②乃敢与君绝《上邪》

③乃不知有汉《桃花源记》 ④乃《太公兵法》也《张良奇遇》

⑤乃还

9、为(动词、介词、名词)

①可以为师矣《论学六则》②此人一一为具言所闻《桃花源记》

③为其来也《晏子使楚》④为其老,强忍《张良奇遇》

⑤或异二者之为《岳阳楼记》⑥橘生淮南则为橘《晏子使楚》

⑦且君尝为晋君赐矣(介词,给)1、以(介词、连词、助词、动词)

A介词,把、被、对、用、拿、凭、因为、根据、按照等

①以(用)尾击柳《螳螂捕蛇》

②今以(根据)蒋氏观之《捕蛇者说》

③大小之狱,虽捕能察,必以(按照)情《曹刿论战》

④而吾以(因为)捕蛇独存《捕蛇者说》

B连词,而、以致、来等

①虏太子申以(而)归《孙膑减灶》

②以(以致)塞忠谏之路也《出师表》

③以(来)俟夫观人风者得焉《捕蛇者说》

C动词,认为、以为

①以(认为)五十步笑百步《孟子两则》

D同有、无一起翻译成“有什么”“没什么”“不能”

①杀人以梃与刃有以(有什么)异乎《孟子两则》

②无以(没什么)异也《孟子两则》

③非学无以(不能)致疑《论学六则》虚词 2、而(连词:并列、承接、递进、转折、假设、修饰)

A表示并列、递进、承接关系

①黑质而(不译)白章《捕蛇者说》

②乃斫大树白而(并且)书之《孙膑减灶》

③学而(然后)时习之《论学六则》

B表示转折关系

①可远观而(但是)不可亵玩焉《爱莲说》

C表示修饰

①问与学,相辅而(地)行者也《论学六则》

D含有假设关系

①人而无仪,不死何为《相鼠》3、焉(语气词、代词、兼词)

A兼词,兼有介词“于”和代词“此”“彼”

①夫大国,难测也,惧有伏焉(在那里)《曹刿论战》

B疑问代词①且焉(哪里)置土石《愚公移山》

C语气助词①虽鸡狗不得宁焉(啊)《捕蛇者说》虚词 5、之(代词、助词、动词)

A人称代词或指示代词

①请损之(它,偷鸡这件事)《攘鸡》

②君将哀而生之(我)乎《捕蛇者说》

③故为之(这篇)说《捕蛇者说》

B结构助词“的”①牡丹,花之(的)富贵者也《爱莲说》

C动词,到、往①之(到)虚所卖之《童区寄传》

D语气停顿,无实在意义①公将鼓之(无义)《曹刿论战》

E主谓结构之间,取消句子独立性,或放在动宾之间,使宾语前置

①予独爱莲之(主谓间取消句子独立性)出淤泥而不染《爱莲说》 ②何陋之(提宾标志)有《陋室铭》6、其(代词、助词)

A人称代词①刻唐贤今人诗赋于其(岳阳楼)上《岳阳楼记》

②而不知太守乐其(太守自己)乐也《醉翁亭记》

B指示代词

①不能指其(其中的)一端《口技》②以手拂之,其(那些)印自落《活板》

C语气助词①始作俑者,其(表示感叹)无后乎《孟子两则》②其(表示反问)真无马邪《马说》虚词 古文中一些声音相同或相近的字可以通用或假借,这就是通假字。它所代替的字是本字,要念本字的音,按本字的含义解释。①焉用亡郑以陪邻? (陪,通“倍”)

②共其乏困 (共,通“供”)

③何厌之有? (厌,通“餍”,满足)

④秦伯说 (说,通“悦”)

⑤失其所与,不知 (知,通“智”)

⑥无能为也已 (已,通“矣”)通假字 词类活用 主要三种情况:形容词活用作动词,名词用作状语,使动用法和意动用法。 ①晋军函陵

②若亡郑而有益于君。

③邻之厚,君之薄也

④越国以鄙远

⑤朝济而夕设版焉

⑥既东封郑,又欲肆其西封

⑦因人之力而敝之

⑧烛之武退秦师⑨且君尝为晋军赐矣

⑩与郑人盟

⑾唯君图之

⑿夜缒而出

⒀君亦无所害

⒁臣之壮也

⒂共其乏困词义演变主要有四种情况:词义扩大、词义缩小、概念转移、色彩转移。 ①行李之往来(行李,古义:出行的人;今义:出门所带的包裹)

②若舍郑以为东道主(以为,古义:把……作为;今义:认为)

③微夫人之力不及此。(夫人,古义:那人;今义:一般人的妻子)

④亦去之 (去,古义:离开;今义:往,到)

⑤焉用亡郑从陪邻(陪:增加)

⑥朝济而夕设版焉 (济:渡河)古今异义 文言句式判断句:

A用者也表示①有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也《醉翁亭记》

②夫战,勇气也《曹刿论战》

B不用者也①臣本布衣《出师表》

C用乃、为、则、皆、悉、即、非等表示

①已后典籍皆为板本《活板》 ②此则岳阳楼之大观也《岳阳楼记》③乃《太公兵法》也 《张良奇遇》 ④此悉贞良死节之臣《出师表》 ⑤中峨冠而多髯者为东坡《核舟记》 ⑥济北榖城下黄石即我也《张良奇遇》 ⑦好学而不勤问,非真能好学者也《论学六则》 1、 邻之厚,君之薄也。

2、以乱易整,不武。

3、是寡人之过也。 倒装句:

A宾语前置 ①吾子未之思也《卖柑者言》②何陋之有《陋室铭》③子何恃而往《为学》

B定语后置 ①盖简桃核修狭者为之《核舟记》 ②马之千里者《马说》

C谓语前置 ①甚矣,汝之不惠《愚公移山》

D介宾倒装 ①苛政猛于虎也《捕蛇者说》 ②吾尝疑乎是《捕蛇者说》③咨臣以当世之事《出师表》文言句式1、夫晋何厌之有。

2、佚之狐言于郑伯。

3、以其无礼于晋

4、若亡郑而有益于君

5、且贰于楚也

省略句:

A省主语 (蛇)触草木,(草木)尽死《捕蛇者说》

B省谓语 一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭《曹刿论战》

C省宾语 火烧令(其)坚《活板》 此人一一为(他们)具言所闻《桃花源记》

D省介词 林尽(于)水源《桃花源记》

E省量词 通计一(只)舟,为人五(个) 《核舟记》文言句式1、许之。

2、辞曰:“臣之壮也……”

3、夜缒而出

4、敢以烦执事。

5、晋军函陵,秦军氾南阅读训练⒈对下列句中划线词语解释,不正确的一项是( )

A晋军函陵(军:军队) B贰于楚也(贰:从属二主)

C是寡人之过也(是:这) D亡郑以陪邻(陪:增加)⒉下列句中划线词,意义相同的一组是( )

A然郑亡,子亦有不利焉 阙秦以利晋,唯君图之

B既东封郑 又欲肆其西封

C越国以鄙远,君知其难也 肉食者鄙,未能远谋

D若不阙秦 阙秦以利晋AD阅读训练⒊下列“其”字意义不同于其他三项的是( )

A君知其难也 B共其乏困 C又欲肆其西封 D吾其还也⒋与“许之”句式相同的一项是( )

A邻之厚,君之薄也 B夫晋,何厌之有

C敢以烦执事 D佚之狐言于郑伯曰⒌下列解释不正确的一项是( )

A然郑亡,子亦有不利焉:然而郑国灭亡了,对您也不利啊!

B秦伯说,与郑人盟:秦伯很高兴,与郑国签订了盟约

C且君尝为晋君赐矣:况且您曾经接受晋国的恩惠

D若舍郑以为东道主:如果您能放弃围攻郑国而把它当作东方道路上的主人DCC