人教版语文选修《扬州慢》教学课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版语文选修《扬州慢》教学课件(37张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-11-06 09:42:22 | ||

图片预览

文档简介

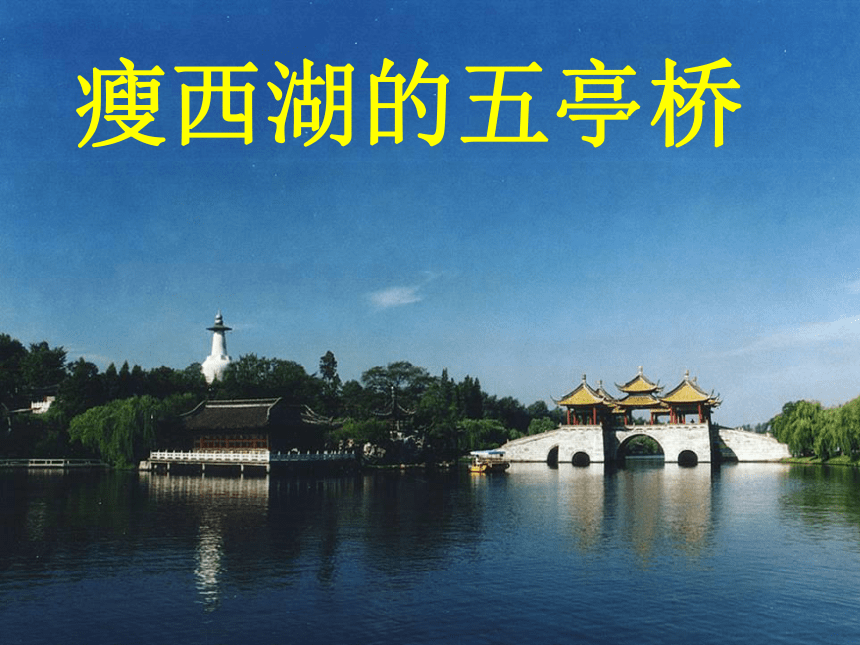

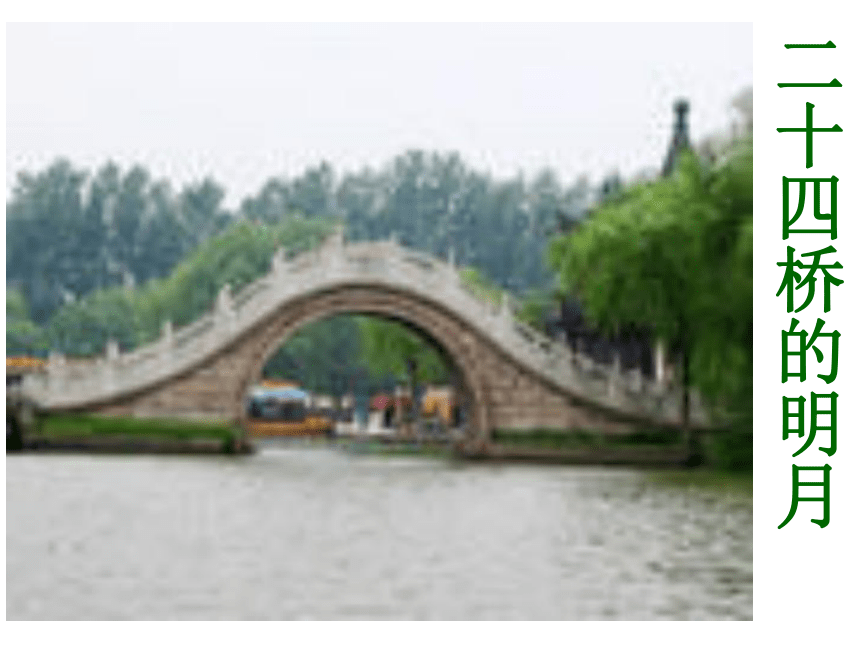

课件37张PPT。扬州慢 姜夔走 进 扬 州同学们,今天我们要做一件事情,就是去感受扬州、品味扬州、读懂扬州!扬州地当要冲,多富商大贾。扬州富庶甲天下。扬州地处江苏中部,长江下游北岸,江淮平原南端。扬州城区至今已有近 2500 年的建城史。扬州既是风景秀丽的风景城,又是历史悠久的博物城,还是人文荟萃的文化城。 《旧唐书》和《资治通鉴》均有记载,她不仅地理位置重要,而且富甲天下。在盛唐历史上她曾经一度繁华无比,娇美绝伦。因此,无数的文人墨客在那里久久流连,留下了无数华美的诗句。下面让我们来领略一番吧!文昌阁瘦西湖的五亭桥白塔的风影摇曳雪玉洁白 扬州琼花

二十四桥的明月个园何园

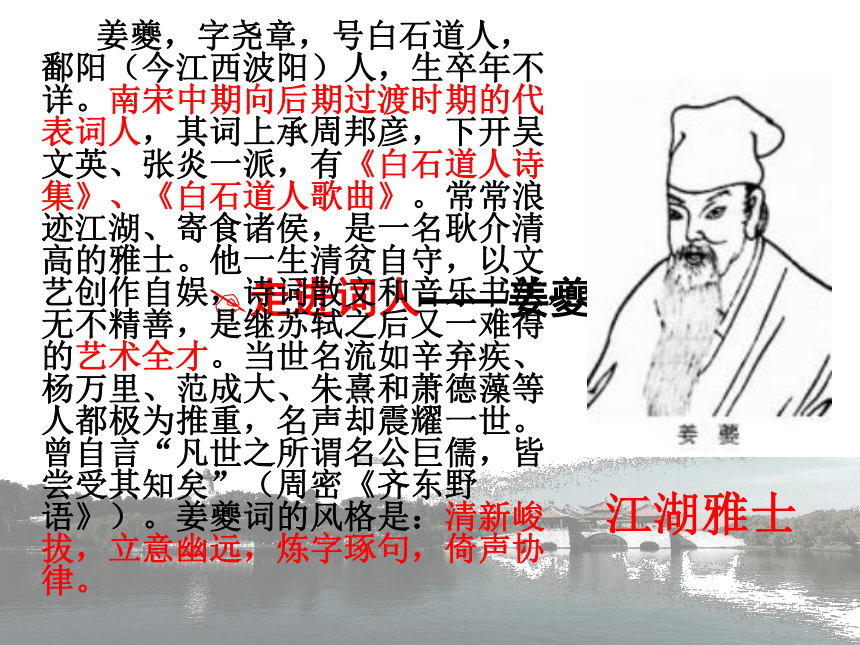

水石花木走进词人——姜夔江湖雅士 姜夔,字尧章,号白石道人,鄱阳(今江西波阳)人,生卒年不详。南宋中期向后期过渡时期的代表词人,其词上承周邦彦,下开吴文英、张炎一派,有《白石道人诗集》、《白石道人歌曲》。常常浪迹江湖、寄食诸侯,是一名耿介清高的雅士。他一生清贫自守,以文艺创作自娱,诗词散文和音乐书法,无不精善,是继苏轼之后又一难得的艺术全才。当世名流如辛弃疾、杨万里、范成大、朱熹和萧德藻等人都极为推重,名声却震耀一世。 曾自言“凡世之所谓名公巨儒,皆尝受其知矣”(周密《齐东野语》)。姜夔词的风格是:清新峻拔,立意幽远,炼字琢句,倚声协律。 姜夔(1155—1221?)江西鄱阳人,号白石道人。精通音律,其词格律严密,字句雕琢。词风清空峭拔,格调甚高而意境则浅。“古今词人格调之高,无如白石,惜不于意境上用力,故觉无言外之味,弦外之响。”(王国维《人间词话》) 淳熙丙申至日,余过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。在词中有何作用?序黍离

周幽王残暴无道,犬戎攻破镐京,杀死周幽王。周平王东迁洛邑,是为东周。东周初年,有王朝大夫到镐京去,看到宗庙宫殿均已毁坏,长了庄稼,不胜感慨,因作此诗。

一

彼黍离离,彼稷之苗。

行迈靡靡,中心摇摇。

知我者,谓我心忧;

不知我者,谓我何求。

悠悠苍天,此何人哉? 二

彼黍离离,彼稷之穗。

行迈靡靡,中心如醉。

知我者,谓我心忧;

不知我者,谓我何求。

悠悠苍天,此何人哉?

三

彼黍离离,彼稷之实。

行迈靡靡,中心如殪。

知我者,谓我心忧;

不知我者,谓我何求。

悠悠苍天,此何人哉?

黍、稷:两种农作物。

离离:禾苗成行的样子。

靡靡:行步迟缓的样子。

摇摇:形容心神不安。 此何人哉:致此颠覆者是什么人? 那儿的黍子茂又繁,

那儿的高粱刚发苗。

走上旧地脚步缓,

心神不定愁难消。

理解我的人说我是心中忧愁。

不理解我的人问我把什么寻求。

悠远在上的苍天神灵啊,

这究竟是个什么样的人? “黍离之悲”

表示家国残破之痛。 交代写作缘起 (词人通过扬州昔盛今衰的对比,追怀丧乱,感慨今昔,抒发了对国事的痛惜伤感的黍离之悲)。 扬州慢 姜夔

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生!

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。 杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生! 精读

对比、虚实结合、用典 杜牧诗 扬州三首

街垂千步柳,霞映两重城。

天碧台阁丽,风凉歌管清。

题扬州禅智寺

雨过一蝉噪,飘萧松桂秋。

青苔满阶砌,白鸟故迟留。

暮霭生深树,斜阳下小楼。

谁知竹西路,歌吹是扬州。《赠别》其一娉娉袅袅十三余,

豆蔻梢头二月初。

春风十里扬州路,

卷上珠帘总不如。 遣怀 杜牧 落魄江湖载酒行

楚腰纤细掌中轻

十年一觉扬州梦

赢得青楼薄幸名

寄扬州韩绰判官 杜牧青山隐隐水迢迢

秋尽江南草未凋

二十四桥明月夜

玉人何处教吹箫

fanhui 在春日黄昏,路过维扬的年轻词人,漫步于这座寂寞凄凉的空城,周围的残破景象,使他叹息敌人蹂躏之深,同情人民遭遇之惨,痛心边境守备之疏,更结合着自身流落之悲而发出了寄慨极深的家国之恨。淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。 上半阕主要写实,抓住了“荠麦”、“废池”、“乔木”、“清角”、“空城”这些富有特征的战乱之后的景物,又以黄昏相衬托,暗淡、凄凉,令人目不忍视,耳不忍闻,作者怀念故国,憎恨敌人的爱国思想感情从中自然流露出来。上半阕写扬州兵灾后的萧条景象,表现了作者的亡国丧土之悲。上片---所见、所闻

所见:尽荠麦青青---主景作勾勒

废池乔木-----作点缀

画面----萧条、冷落。

所闻:清角吹寒—渲染空城的凄清

手法--拟人-“池”“木”犹厌言兵。

战争的恐怖,金兵的凶残,惨象的令人发指,诗人用“废池”“乔木”来表达。

“废池”“乔木”,它们是浩劫的目击者,惨象的见证者。没有人的情感的它们,在其心目中,犹极不愿提及,因为惨象令人发指。曲折地表现人民对战争的极度痛恨。

杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生!下半阕作者运用杜牧的典故,写景抒情有虚有实。“桥”、“月”、“波”是眼前景物,是实写。将杜牧“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫”的诗句带出,用来进行今昔对比,令人产生“桥在人去”的怅惘。这样就使主题更加突出了。下半阕运用杜牧故事,处处设想,抒写黍离之悲。下片---所想、所感。抒情

设想:以虚写实—设想杜牧重来扬州

“须惊”“难赋”---扬州的破败难以想象

凄清荒凉,令人哀痛

“二十四桥”“明月夜”,“波”“冷月无声”

昔日繁华今日冷清。

“桥边红药”为谁生—你开得这么艳,有人欣赏吗?物是人非

感时丧乱的情怀。情景交融,以景衬情。 上半阕写扬州兵灾后的萧条景象,表现了作者的亡国丧土之悲。

上半阕主要写实,抓住了“荠麦”、“废池”、“乔木”、“清角”、“空城”这些富有特征的战乱之后的景物,又以黄昏相衬托,暗淡、凄凉,令人目不忍视,耳不忍闻,作者怀念故国,憎恨敌人的爱国思想感情从中自然流露出来。 下半阕运用杜牧故事,处处设想,抒写黍离之悲。

下半阕作者运用杜牧的典故,写景抒情有虚有实。“桥”、“月”、“波”是眼前景物,是实写。将杜牧“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫”的诗句带出,用来进行今昔对比,令人产生“桥在人去”的怅惘。这样就使主题更加突出了。

反衬(静中见动)—1“渐黄昏”—用来反衬周遭一片沉寂,从而暗示出敌骑威胁未除,而朝廷却只图暂时苟安,以空城防边,这种现象使词人不仅深感凄寂,而且更觉忧心忡忡,哀不可抑。这里揭出空城,用以衬托起首的“佳处”“名都”十分出色,且由此生发出下片词意。

2 “二十四桥仍在,波心荡,冷月无声”—以动写静、融情于景,透露出繁华衰歇、触目伤怀的悲凉情调,流露出 “物是人非事事休,欲语泪先流” 的无限伤痛之情。拟人—“废池乔木,犹厌言兵”—哀时伤乱,饮恨无穷。

?

借代—“胡马窥江”?

反问—念桥边红药,年年知为谁生。

姜夔游扬州时值隆冬,芍药并未抽蕊开花,但扬州芍药向来以“甲天下”著称,作者不禁想象到将来芍药盛开,而名都已成空城,更何况国难未息,还有谁来赏花采摘呢?全词至此一声长叹,真有点儿“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”的味道。词人借此曲折地表现出劫后扬州人民的凄苦生活情况,以及自己感时伤乱的情怀。把伤今怀古之情推向高潮。也给读者留下深沉的思考和回味。

二十四桥的明月个园何园

水石花木走进词人——姜夔江湖雅士 姜夔,字尧章,号白石道人,鄱阳(今江西波阳)人,生卒年不详。南宋中期向后期过渡时期的代表词人,其词上承周邦彦,下开吴文英、张炎一派,有《白石道人诗集》、《白石道人歌曲》。常常浪迹江湖、寄食诸侯,是一名耿介清高的雅士。他一生清贫自守,以文艺创作自娱,诗词散文和音乐书法,无不精善,是继苏轼之后又一难得的艺术全才。当世名流如辛弃疾、杨万里、范成大、朱熹和萧德藻等人都极为推重,名声却震耀一世。 曾自言“凡世之所谓名公巨儒,皆尝受其知矣”(周密《齐东野语》)。姜夔词的风格是:清新峻拔,立意幽远,炼字琢句,倚声协律。 姜夔(1155—1221?)江西鄱阳人,号白石道人。精通音律,其词格律严密,字句雕琢。词风清空峭拔,格调甚高而意境则浅。“古今词人格调之高,无如白石,惜不于意境上用力,故觉无言外之味,弦外之响。”(王国维《人间词话》) 淳熙丙申至日,余过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。在词中有何作用?序黍离

周幽王残暴无道,犬戎攻破镐京,杀死周幽王。周平王东迁洛邑,是为东周。东周初年,有王朝大夫到镐京去,看到宗庙宫殿均已毁坏,长了庄稼,不胜感慨,因作此诗。

一

彼黍离离,彼稷之苗。

行迈靡靡,中心摇摇。

知我者,谓我心忧;

不知我者,谓我何求。

悠悠苍天,此何人哉? 二

彼黍离离,彼稷之穗。

行迈靡靡,中心如醉。

知我者,谓我心忧;

不知我者,谓我何求。

悠悠苍天,此何人哉?

三

彼黍离离,彼稷之实。

行迈靡靡,中心如殪。

知我者,谓我心忧;

不知我者,谓我何求。

悠悠苍天,此何人哉?

黍、稷:两种农作物。

离离:禾苗成行的样子。

靡靡:行步迟缓的样子。

摇摇:形容心神不安。 此何人哉:致此颠覆者是什么人? 那儿的黍子茂又繁,

那儿的高粱刚发苗。

走上旧地脚步缓,

心神不定愁难消。

理解我的人说我是心中忧愁。

不理解我的人问我把什么寻求。

悠远在上的苍天神灵啊,

这究竟是个什么样的人? “黍离之悲”

表示家国残破之痛。 交代写作缘起 (词人通过扬州昔盛今衰的对比,追怀丧乱,感慨今昔,抒发了对国事的痛惜伤感的黍离之悲)。 扬州慢 姜夔

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生!

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。 杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生! 精读

对比、虚实结合、用典 杜牧诗 扬州三首

街垂千步柳,霞映两重城。

天碧台阁丽,风凉歌管清。

题扬州禅智寺

雨过一蝉噪,飘萧松桂秋。

青苔满阶砌,白鸟故迟留。

暮霭生深树,斜阳下小楼。

谁知竹西路,歌吹是扬州。《赠别》其一娉娉袅袅十三余,

豆蔻梢头二月初。

春风十里扬州路,

卷上珠帘总不如。 遣怀 杜牧 落魄江湖载酒行

楚腰纤细掌中轻

十年一觉扬州梦

赢得青楼薄幸名

寄扬州韩绰判官 杜牧青山隐隐水迢迢

秋尽江南草未凋

二十四桥明月夜

玉人何处教吹箫

fanhui 在春日黄昏,路过维扬的年轻词人,漫步于这座寂寞凄凉的空城,周围的残破景象,使他叹息敌人蹂躏之深,同情人民遭遇之惨,痛心边境守备之疏,更结合着自身流落之悲而发出了寄慨极深的家国之恨。淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。 上半阕主要写实,抓住了“荠麦”、“废池”、“乔木”、“清角”、“空城”这些富有特征的战乱之后的景物,又以黄昏相衬托,暗淡、凄凉,令人目不忍视,耳不忍闻,作者怀念故国,憎恨敌人的爱国思想感情从中自然流露出来。上半阕写扬州兵灾后的萧条景象,表现了作者的亡国丧土之悲。上片---所见、所闻

所见:尽荠麦青青---主景作勾勒

废池乔木-----作点缀

画面----萧条、冷落。

所闻:清角吹寒—渲染空城的凄清

手法--拟人-“池”“木”犹厌言兵。

战争的恐怖,金兵的凶残,惨象的令人发指,诗人用“废池”“乔木”来表达。

“废池”“乔木”,它们是浩劫的目击者,惨象的见证者。没有人的情感的它们,在其心目中,犹极不愿提及,因为惨象令人发指。曲折地表现人民对战争的极度痛恨。

杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生!下半阕作者运用杜牧的典故,写景抒情有虚有实。“桥”、“月”、“波”是眼前景物,是实写。将杜牧“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫”的诗句带出,用来进行今昔对比,令人产生“桥在人去”的怅惘。这样就使主题更加突出了。下半阕运用杜牧故事,处处设想,抒写黍离之悲。下片---所想、所感。抒情

设想:以虚写实—设想杜牧重来扬州

“须惊”“难赋”---扬州的破败难以想象

凄清荒凉,令人哀痛

“二十四桥”“明月夜”,“波”“冷月无声”

昔日繁华今日冷清。

“桥边红药”为谁生—你开得这么艳,有人欣赏吗?物是人非

感时丧乱的情怀。情景交融,以景衬情。 上半阕写扬州兵灾后的萧条景象,表现了作者的亡国丧土之悲。

上半阕主要写实,抓住了“荠麦”、“废池”、“乔木”、“清角”、“空城”这些富有特征的战乱之后的景物,又以黄昏相衬托,暗淡、凄凉,令人目不忍视,耳不忍闻,作者怀念故国,憎恨敌人的爱国思想感情从中自然流露出来。 下半阕运用杜牧故事,处处设想,抒写黍离之悲。

下半阕作者运用杜牧的典故,写景抒情有虚有实。“桥”、“月”、“波”是眼前景物,是实写。将杜牧“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫”的诗句带出,用来进行今昔对比,令人产生“桥在人去”的怅惘。这样就使主题更加突出了。

反衬(静中见动)—1“渐黄昏”—用来反衬周遭一片沉寂,从而暗示出敌骑威胁未除,而朝廷却只图暂时苟安,以空城防边,这种现象使词人不仅深感凄寂,而且更觉忧心忡忡,哀不可抑。这里揭出空城,用以衬托起首的“佳处”“名都”十分出色,且由此生发出下片词意。

2 “二十四桥仍在,波心荡,冷月无声”—以动写静、融情于景,透露出繁华衰歇、触目伤怀的悲凉情调,流露出 “物是人非事事休,欲语泪先流” 的无限伤痛之情。拟人—“废池乔木,犹厌言兵”—哀时伤乱,饮恨无穷。

?

借代—“胡马窥江”?

反问—念桥边红药,年年知为谁生。

姜夔游扬州时值隆冬,芍药并未抽蕊开花,但扬州芍药向来以“甲天下”著称,作者不禁想象到将来芍药盛开,而名都已成空城,更何况国难未息,还有谁来赏花采摘呢?全词至此一声长叹,真有点儿“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”的味道。词人借此曲折地表现出劫后扬州人民的凄苦生活情况,以及自己感时伤乱的情怀。把伤今怀古之情推向高潮。也给读者留下深沉的思考和回味。

同课章节目录