9史沫特莱的“中国儿子”课件

图片预览

文档简介

课件25张PPT。六年级 语文 上册湘教版 9 史沫特莱的“中国儿子” 课件PPT 史沫特莱(1890—1950)美国女新闻记者、作家。生于密苏里州工人家庭,靠半工半读完成大学学业。1934年底,以英国《曼切斯特卫报》特派记者身份来华,参与创办英文《中国呼声报》。1937年春到达延安,后赴抗日战争前线报道战况。1941年9月回国。病逝后骨灰移葬中国。

史沫特莱简介1.史沫特莱的中国儿子是谁?

2.沈国华为什么能成为史沫特莱的儿子?

课文通过哪几个具体事例来写的?我会读 tàn zhù wǔ zhì xī shēng luó 木炭 驻扎 武装巡逻 稚气 牺 牲课件PPT我会识稚=淮-氵+ 隹

炭=山 + 灰

兼:中间长横要出头。

武:的“弋”不要写成“戈”。

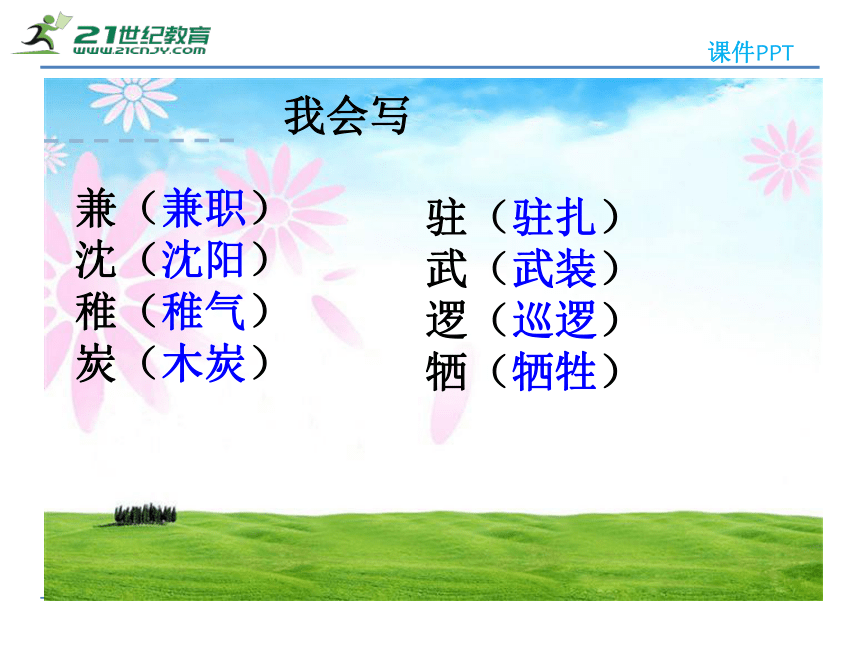

课件PPT我会写兼(兼职)

沈(沈阳)

稚(稚气)

炭(木炭)

驻(驻扎)

武(武装)

逻(巡逻)

牺(牺牲)

牺牲:为了正义的目的舍弃自己的生命。

忠于职守:忠诚地对待自己的工作岗位。

破例:打破常规。重点词语浴血奋战:成语。形容不怕牺牲,顽强地坚持战斗。

痛不欲生: 悲痛得不想活下去,形容悲痛到极点。

蹂躏 :用暴力欺压、侮辱或侵害。1.史沫特莱的中国儿子是谁?

沈国华。2.沈国华为什么能成为史沫特莱的儿子?

课文通过哪几个具体事例来写的?

照顾史妈妈 白天,他为史沫特莱端茶送水,把住房打扫得干干净净,被褥叠得整整齐齐;夜晚,他陪着史沫特莱采访,一进屋就到灶膛里烧木炭,把屋里烘得暖暖和和的。 沈国华对史沫特莱的照顾无微不至。保护史妈妈 沈国华趴在山丘上,端着小马枪,掩护史沫特莱潜伏到树丛中。他睁大机灵的眼睛,监视着敌人的一举一动,直到鬼子兵渐渐远去,才安下心来。 “睁大”表现了沈国华执行任务时的专注,也表现了他对保护史沫特莱的认真负责。拒绝出国深造 他庄严地敬了个军礼,热泪滚滚地说:“史妈妈,我很想跟您走。不过,现在我得留下来,到前线打日本鬼子,等胜利以后,我再去看您!” 这段话表达了沈国华对史沫特莱的感激,和坚持留下来打败侵略者的决心。光荣牺牲 可是,长城内外,大江南北,再也找不到沈国华的身影,他牺牲了,牺牲在弹雨纷飞的战场上。 沈国华的牺牲让我们内心无比沉痛,也让我们对他的敬佩之情油然而生。课件PPT 抗日战争是中国人民在中国共产党领导下经过八年艰苦奋战 ,最终取得全面胜利的一场最伟大的反侵略战争。1931年的9月18日,日本帝国主义悍然发动了侵华战争,侵入中国东北地区。又以1937年7月7日在发动的“七七事变”为起点,进一步侵略中国的华北地区。此后,由红军主力改编的第八路军进入华北,抗击日军,南方红军也改编为新四军进入华中战场、在中国共产党的正确领导下,抗日军民经受了严峻的考验,经历了八年艰苦卓绝的奋战,最终取得了这场战争的胜利。日本帝国主义于1945年8月15日宣布无条件投降。抗日战争史沫特莱的

“中国儿子”全力保护,打动人心悉心照料,认真负责放弃机会,感人肺腑异国母子情

拳拳爱国心光荣牺牲,催人泪下 课件PPT 本文讲述的是抗日战争时期,美国女记者史沫特莱在鄂豫边区抗日根据地和她的“中国儿子”沈国华结下异国母子情谊的感人故事。赞扬了史沫特莱和沈国华之间的深情厚谊,同时也赞扬了沈国华热爱祖国的崇高品质和

抗击日寇的坚定决心。 课件PPT1.神态描写。

本文通过对沈国华在掩护史沫特莱时的神态描写,突现了他的高度负责精神,增强了文章感染力。课件PPT 沈国华,中国人民的好儿子。为了保卫被日寇蹂躏的祖国,放弃了随美国记者史沫特莱出国深造的机会,光荣牺牲在弹雨纷飞的战场上。我感受到他那拳拳爱国心。课件PPT1.给画横线的字注音。

(1)新四军派了一个小勤务兵当史沫特莱的警卫员,兼(jiān)着照顾她的生活。勤务兵叫沈(shěn)国华,是个十二三岁满脸稚(zhì)气的孩子。 (2) 出发后第三天夜晚,他们同日寇巡逻(luó)队遭遇了。 课件PPT2.辨字组词。兼(兼顾)驻(驻守)

谦(谦虚)拄(拄着)

嫌(嫌弃)注(注入)

沈(沈阳)暖(温暖)

沉(沉默)暧(暧昧)课件PPT3.在括号里填上合适的词语。

(稚气)的孩子 (亲情般)的温暖

(机灵)的眼睛 (急促)的呼喊声

(艰苦)的条件 (日寇)的屠刀下 课件PPT4.写出下列词语的近义词。

(快乐)的歌谣 (风中)的百合

(出巢)的小鸟 (朝晖)的怀抱

(活泼)的音符 (鲜艳)的红领巾 课件PPT5.选词填空。 指导 指挥 指引

(1)负责掩护的警卫排长一面(指挥)战斗,一面命令沈国华保护史沫特莱和她的马夫隐蔽到山林中去。

(2)中国共产党(指引)中国前进的方向。

(3)欢迎领导来我校(指导)工作。

史沫特莱简介1.史沫特莱的中国儿子是谁?

2.沈国华为什么能成为史沫特莱的儿子?

课文通过哪几个具体事例来写的?我会读 tàn zhù wǔ zhì xī shēng luó 木炭 驻扎 武装巡逻 稚气 牺 牲课件PPT我会识稚=淮-氵+ 隹

炭=山 + 灰

兼:中间长横要出头。

武:的“弋”不要写成“戈”。

课件PPT我会写兼(兼职)

沈(沈阳)

稚(稚气)

炭(木炭)

驻(驻扎)

武(武装)

逻(巡逻)

牺(牺牲)

牺牲:为了正义的目的舍弃自己的生命。

忠于职守:忠诚地对待自己的工作岗位。

破例:打破常规。重点词语浴血奋战:成语。形容不怕牺牲,顽强地坚持战斗。

痛不欲生: 悲痛得不想活下去,形容悲痛到极点。

蹂躏 :用暴力欺压、侮辱或侵害。1.史沫特莱的中国儿子是谁?

沈国华。2.沈国华为什么能成为史沫特莱的儿子?

课文通过哪几个具体事例来写的?

照顾史妈妈 白天,他为史沫特莱端茶送水,把住房打扫得干干净净,被褥叠得整整齐齐;夜晚,他陪着史沫特莱采访,一进屋就到灶膛里烧木炭,把屋里烘得暖暖和和的。 沈国华对史沫特莱的照顾无微不至。保护史妈妈 沈国华趴在山丘上,端着小马枪,掩护史沫特莱潜伏到树丛中。他睁大机灵的眼睛,监视着敌人的一举一动,直到鬼子兵渐渐远去,才安下心来。 “睁大”表现了沈国华执行任务时的专注,也表现了他对保护史沫特莱的认真负责。拒绝出国深造 他庄严地敬了个军礼,热泪滚滚地说:“史妈妈,我很想跟您走。不过,现在我得留下来,到前线打日本鬼子,等胜利以后,我再去看您!” 这段话表达了沈国华对史沫特莱的感激,和坚持留下来打败侵略者的决心。光荣牺牲 可是,长城内外,大江南北,再也找不到沈国华的身影,他牺牲了,牺牲在弹雨纷飞的战场上。 沈国华的牺牲让我们内心无比沉痛,也让我们对他的敬佩之情油然而生。课件PPT 抗日战争是中国人民在中国共产党领导下经过八年艰苦奋战 ,最终取得全面胜利的一场最伟大的反侵略战争。1931年的9月18日,日本帝国主义悍然发动了侵华战争,侵入中国东北地区。又以1937年7月7日在发动的“七七事变”为起点,进一步侵略中国的华北地区。此后,由红军主力改编的第八路军进入华北,抗击日军,南方红军也改编为新四军进入华中战场、在中国共产党的正确领导下,抗日军民经受了严峻的考验,经历了八年艰苦卓绝的奋战,最终取得了这场战争的胜利。日本帝国主义于1945年8月15日宣布无条件投降。抗日战争史沫特莱的

“中国儿子”全力保护,打动人心悉心照料,认真负责放弃机会,感人肺腑异国母子情

拳拳爱国心光荣牺牲,催人泪下 课件PPT 本文讲述的是抗日战争时期,美国女记者史沫特莱在鄂豫边区抗日根据地和她的“中国儿子”沈国华结下异国母子情谊的感人故事。赞扬了史沫特莱和沈国华之间的深情厚谊,同时也赞扬了沈国华热爱祖国的崇高品质和

抗击日寇的坚定决心。 课件PPT1.神态描写。

本文通过对沈国华在掩护史沫特莱时的神态描写,突现了他的高度负责精神,增强了文章感染力。课件PPT 沈国华,中国人民的好儿子。为了保卫被日寇蹂躏的祖国,放弃了随美国记者史沫特莱出国深造的机会,光荣牺牲在弹雨纷飞的战场上。我感受到他那拳拳爱国心。课件PPT1.给画横线的字注音。

(1)新四军派了一个小勤务兵当史沫特莱的警卫员,兼(jiān)着照顾她的生活。勤务兵叫沈(shěn)国华,是个十二三岁满脸稚(zhì)气的孩子。 (2) 出发后第三天夜晚,他们同日寇巡逻(luó)队遭遇了。 课件PPT2.辨字组词。兼(兼顾)驻(驻守)

谦(谦虚)拄(拄着)

嫌(嫌弃)注(注入)

沈(沈阳)暖(温暖)

沉(沉默)暧(暧昧)课件PPT3.在括号里填上合适的词语。

(稚气)的孩子 (亲情般)的温暖

(机灵)的眼睛 (急促)的呼喊声

(艰苦)的条件 (日寇)的屠刀下 课件PPT4.写出下列词语的近义词。

(快乐)的歌谣 (风中)的百合

(出巢)的小鸟 (朝晖)的怀抱

(活泼)的音符 (鲜艳)的红领巾 课件PPT5.选词填空。 指导 指挥 指引

(1)负责掩护的警卫排长一面(指挥)战斗,一面命令沈国华保护史沫特莱和她的马夫隐蔽到山林中去。

(2)中国共产党(指引)中国前进的方向。

(3)欢迎领导来我校(指导)工作。