杨修之死 课件

图片预览

文档简介

课件24张PPT。杨修之死罗贯中西游记水浒传红楼梦三国演义导入新课 罗贯中,名本,字贯中,号湖海散人,元末明初小说家。他广泛搜集相关平话、戏剧和传说,参考了陈寿的《三国志》和裴松之的注,对三国故事进行了再创造,创作了我国第一部长篇章回体小说《三国演义》。 走近作者 曹操,即魏武帝。三国时政治家、军事家、诗人。字孟德,小名阿瞒,沛国谯县人。初举孝廉,任洛阳北部尉。后逐渐统一了中国北部。著有《孙子略解》、《兵书接要》等书。善诗歌,《蒿里行》、《观沧海》等

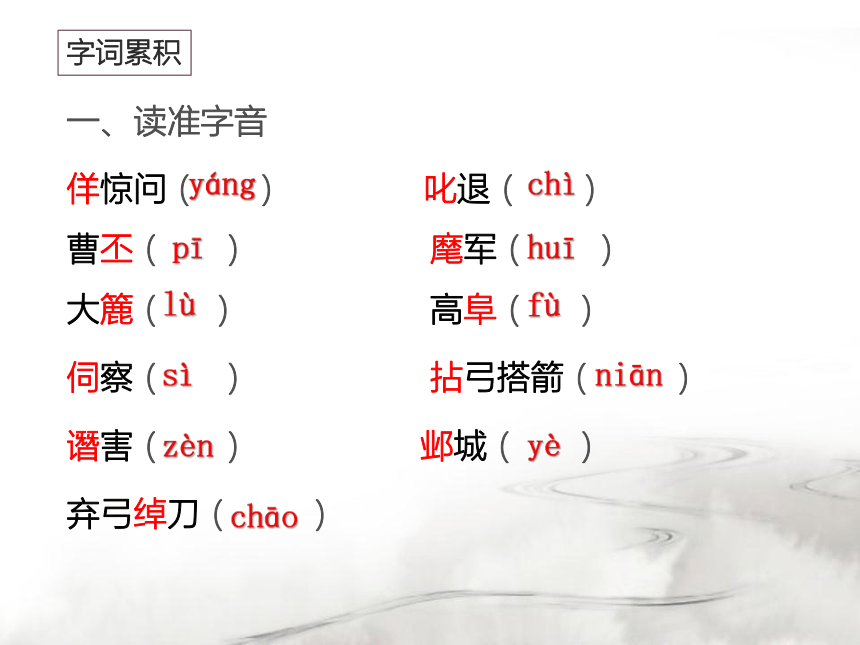

篇,抒发自己的政治抱负并反映汉末人民的苦难生活,气魄雄伟,慷慨悲凉。散文亦清峻整洁。著作有今整理排印的《曹操集》。人物介绍 杨修,字德祖,弘农华阴人,汉太尉杨震五世孙。东汉建安年间举为廉,任郎中,后为汉相曹操主薄。因才华过人,又是袁术外甥,曹操虑为后患。遂遭杀害。人物介绍一、读准字音佯惊问( ) 叱退( )

曹丕( ) 麾军( )

大簏( ) 高阜( )

伺察( ) 拈弓搭箭( )

谮害( ) 邺城( )

弃弓绰刀( )

yáng chìpī huī lù fù sì niān zèn yè chāo 字词累积杨修之死

聪明杨德祖?? 世代继簪缨 笔下龙蛇走?? 胸中锦绣成 开谈惊四座?? 捷对冠群英 身死因才误?? 非关欲退兵整体感知1.杨修因何事何罪被杀?

找一找: 课文写了杨修犯曹操之忌共哪几件 事?对每一次犯忌,曹操各有怎样的心理反应?整体感知大怒斩之鸡肋事件 (主线)教植答教有杀修之心愈恶之杀近侍事件改建园门心甚忌之分食酥饼心恶之吴质事件愈恶之教植斩吏操大怒日常生活宫廷斗争

政治活动整体感知逐 渐

加 深2.课文采用了哪种记叙顺序?有什么作用?属于插叙。

插叙作用:

在于说明杨修之死的深层原因,揭示杨修之死是曹杨矛盾发展的必然结果。整体感知怎样判断记叙的顺序? 记叙的顺序一般可分为顺叙、倒叙、插叙、补叙四种。

顺叙是写记叙文最常用、最基本的方法,一般是指按照事件发展的时间先后次序来叙述。

倒叙,是根据表达的需要,把事件的结局或某个最突出的片断提在前边叙述,然后再从事件的开头按原来的发展顺序进行叙述。整体感知 插叙,是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容,然后再接着叙述原来的内容。

补叙,也叫追叙,是行文中用三两句话或一小段话对前边说的人或事作一些简单的补充交代。补叙通常是中心事件的有机组成部分,文章的关键之处。整体感知1.曹操杀杨修,是否杀得有理?有理之处:杨修身为曹操的高级幕僚,不思帮助军队渡过难关,反而影响军心,确实该杀。

无理之处:一是曹操确定了具有暗示性的口令,自己具有不可推卸的责任;二是处罚不公,斩杀了杨修,对夏侯惇却没有丝毫处罚。合作探究2.在矛盾冲突的过程中,我们可以看出杨修与曹操各有什么样的性格特征?合作探究杨修:

恃才放旷 才思敏捷

卖弄聪明 狂妄轻率何谓“恃才放旷”?

依仗(自己的)才能

而对自己的行为不加

约束。

“古来第一奸雄”曹操:

忌贤妒能 心胸狭窄 生性多疑 虚伪奸诈 深谋远虑合作探究 杨修,一方面在判断事物时思维敏捷,才智过人,能深知曹操的心意;另一方面,他恃才放旷、目中无人,不知事情的轻重(日常生活小事与属于政治活动的大事不分),结果是聪明反被聪明误。“吴质事件”就是很好的说明。 曹操,一方面在待人接物上常故意乱人耳目,显得虚伪奸诈;另一方面,他在选用接班人上再三斟酌,确定扶植曹丕后,想方设法除去曹植的羽翼——杨修这一危险人物,这又表现出他的深谋远虑。合作探究 《三国演义》的作者从封建正统观念出发,拥刘反曹,因此书中对曹操的揭露有不少是虚构的,我们应该正确地评价历史中的曹操。合作探究甲方:杨修之死,过在自己。

乙方:杨修之死,罪在曹操。辩一辩合作探究杨修之死,过在自己。杨修:

恃才放旷 才思敏捷

卖弄聪明 狂妄轻率何谓“恃才放旷”?

依仗(自己的)才能

而对自己的行为不加

约束。

凡有聪明而好露者,皆足以杀其身也。

--明·李贽评《三国演义》整体感知杨修之死,罪在曹操。忌贤妒能 心胸狭窄 生性多疑 虚伪奸诈 老谋深算

“古来第一奸雄”整体感知小结 一是由于杨修能够摸透曹操的心思,曹操既嫉妒他的才能,又考虑到留他在身边终不免造成祸患,总想找一个堂堂正正的罪名把他杀掉。这大概是许多人的共同看法。合作探究 二是杨修恃才放旷,为显示自己的聪明才智,置军纪于不顾,一闻“鸡肋”就自动收拾行装,并煽动其他人也作归计,因此,他的被杀是咎由自取。 三是由于杨修已深深卷入曹丕和曹植争权夺位的斗争之中,在曹丕已经得势的情况下,他必将成为这场斗争的牺牲品。曹操为身后接班人的安危考虑必定会杀掉他的。合作探究 中国人之聪明达到极顶处,转而见出聪明之害,乃退而守愚藏拙以全其身……中国文明乃由动转入静,主退,主守,主安分,主知足,而成为重持久不重进取之文明。

——林语堂《中国人之聪明》 4.如何让“杨修之死”的悲剧不再我们身上发生?整体感知杨修之死(恃才)矛盾冲突(忌才)杨修故事情节心理曹操才思敏捷恃才放旷1.鸡肋事件2.改造园门3.分食酥饼4.杀侍事件5.吴质事件6.教植斩吏7.教植答教(心甚忌之)(心恶之)(愈恶之)(愈恶之)(操大怒)(有杀修之心)狭隘妒才

虚伪奸诈

阴险凶残

深谋远虑板书设计(大怒斩之)

篇,抒发自己的政治抱负并反映汉末人民的苦难生活,气魄雄伟,慷慨悲凉。散文亦清峻整洁。著作有今整理排印的《曹操集》。人物介绍 杨修,字德祖,弘农华阴人,汉太尉杨震五世孙。东汉建安年间举为廉,任郎中,后为汉相曹操主薄。因才华过人,又是袁术外甥,曹操虑为后患。遂遭杀害。人物介绍一、读准字音佯惊问( ) 叱退( )

曹丕( ) 麾军( )

大簏( ) 高阜( )

伺察( ) 拈弓搭箭( )

谮害( ) 邺城( )

弃弓绰刀( )

yáng chìpī huī lù fù sì niān zèn yè chāo 字词累积杨修之死

聪明杨德祖?? 世代继簪缨 笔下龙蛇走?? 胸中锦绣成 开谈惊四座?? 捷对冠群英 身死因才误?? 非关欲退兵整体感知1.杨修因何事何罪被杀?

找一找: 课文写了杨修犯曹操之忌共哪几件 事?对每一次犯忌,曹操各有怎样的心理反应?整体感知大怒斩之鸡肋事件 (主线)教植答教有杀修之心愈恶之杀近侍事件改建园门心甚忌之分食酥饼心恶之吴质事件愈恶之教植斩吏操大怒日常生活宫廷斗争

政治活动整体感知逐 渐

加 深2.课文采用了哪种记叙顺序?有什么作用?属于插叙。

插叙作用:

在于说明杨修之死的深层原因,揭示杨修之死是曹杨矛盾发展的必然结果。整体感知怎样判断记叙的顺序? 记叙的顺序一般可分为顺叙、倒叙、插叙、补叙四种。

顺叙是写记叙文最常用、最基本的方法,一般是指按照事件发展的时间先后次序来叙述。

倒叙,是根据表达的需要,把事件的结局或某个最突出的片断提在前边叙述,然后再从事件的开头按原来的发展顺序进行叙述。整体感知 插叙,是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容,然后再接着叙述原来的内容。

补叙,也叫追叙,是行文中用三两句话或一小段话对前边说的人或事作一些简单的补充交代。补叙通常是中心事件的有机组成部分,文章的关键之处。整体感知1.曹操杀杨修,是否杀得有理?有理之处:杨修身为曹操的高级幕僚,不思帮助军队渡过难关,反而影响军心,确实该杀。

无理之处:一是曹操确定了具有暗示性的口令,自己具有不可推卸的责任;二是处罚不公,斩杀了杨修,对夏侯惇却没有丝毫处罚。合作探究2.在矛盾冲突的过程中,我们可以看出杨修与曹操各有什么样的性格特征?合作探究杨修:

恃才放旷 才思敏捷

卖弄聪明 狂妄轻率何谓“恃才放旷”?

依仗(自己的)才能

而对自己的行为不加

约束。

“古来第一奸雄”曹操:

忌贤妒能 心胸狭窄 生性多疑 虚伪奸诈 深谋远虑合作探究 杨修,一方面在判断事物时思维敏捷,才智过人,能深知曹操的心意;另一方面,他恃才放旷、目中无人,不知事情的轻重(日常生活小事与属于政治活动的大事不分),结果是聪明反被聪明误。“吴质事件”就是很好的说明。 曹操,一方面在待人接物上常故意乱人耳目,显得虚伪奸诈;另一方面,他在选用接班人上再三斟酌,确定扶植曹丕后,想方设法除去曹植的羽翼——杨修这一危险人物,这又表现出他的深谋远虑。合作探究 《三国演义》的作者从封建正统观念出发,拥刘反曹,因此书中对曹操的揭露有不少是虚构的,我们应该正确地评价历史中的曹操。合作探究甲方:杨修之死,过在自己。

乙方:杨修之死,罪在曹操。辩一辩合作探究杨修之死,过在自己。杨修:

恃才放旷 才思敏捷

卖弄聪明 狂妄轻率何谓“恃才放旷”?

依仗(自己的)才能

而对自己的行为不加

约束。

凡有聪明而好露者,皆足以杀其身也。

--明·李贽评《三国演义》整体感知杨修之死,罪在曹操。忌贤妒能 心胸狭窄 生性多疑 虚伪奸诈 老谋深算

“古来第一奸雄”整体感知小结 一是由于杨修能够摸透曹操的心思,曹操既嫉妒他的才能,又考虑到留他在身边终不免造成祸患,总想找一个堂堂正正的罪名把他杀掉。这大概是许多人的共同看法。合作探究 二是杨修恃才放旷,为显示自己的聪明才智,置军纪于不顾,一闻“鸡肋”就自动收拾行装,并煽动其他人也作归计,因此,他的被杀是咎由自取。 三是由于杨修已深深卷入曹丕和曹植争权夺位的斗争之中,在曹丕已经得势的情况下,他必将成为这场斗争的牺牲品。曹操为身后接班人的安危考虑必定会杀掉他的。合作探究 中国人之聪明达到极顶处,转而见出聪明之害,乃退而守愚藏拙以全其身……中国文明乃由动转入静,主退,主守,主安分,主知足,而成为重持久不重进取之文明。

——林语堂《中国人之聪明》 4.如何让“杨修之死”的悲剧不再我们身上发生?整体感知杨修之死(恃才)矛盾冲突(忌才)杨修故事情节心理曹操才思敏捷恃才放旷1.鸡肋事件2.改造园门3.分食酥饼4.杀侍事件5.吴质事件6.教植斩吏7.教植答教(心甚忌之)(心恶之)(愈恶之)(愈恶之)(操大怒)(有杀修之心)狭隘妒才

虚伪奸诈

阴险凶残

深谋远虑板书设计(大怒斩之)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》