21 古诗五首 课件

图片预览

文档简介

课件65张PPT。诗五首《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》 李 白

《登飞来峰》 王安石

《题破山寺后禅院》 常健

《望岳》 杜 甫

《观沧海》 曹 操

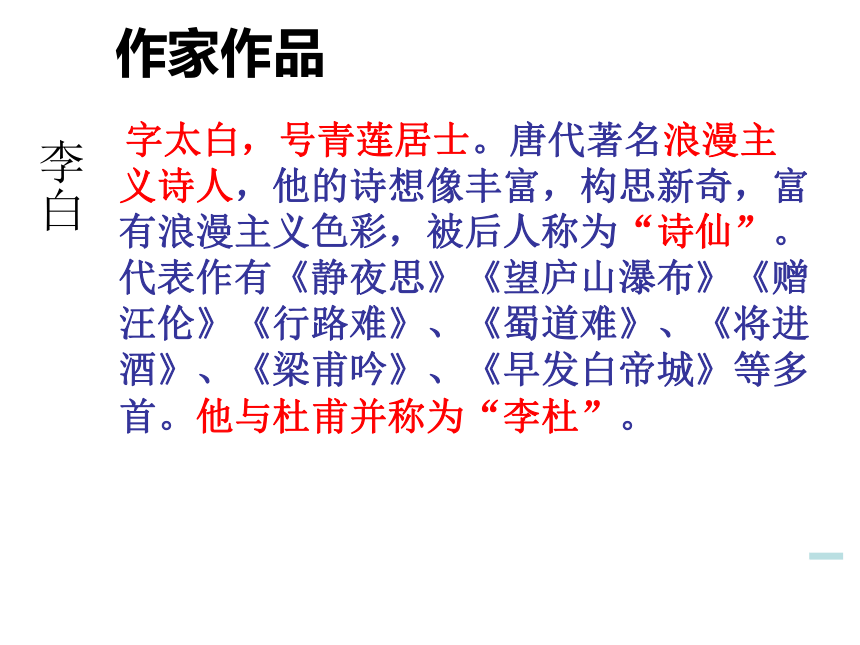

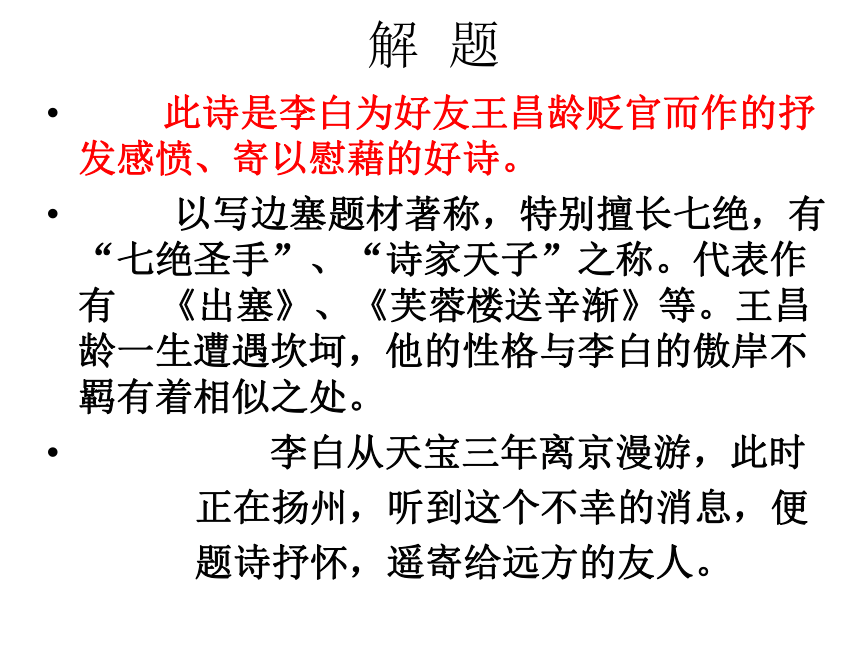

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄李 白 作家作品 字太白,号青莲居士。唐代著名浪漫主义诗人,他的诗想像丰富,构思新奇,富有浪漫主义色彩,被后人称为“诗仙”。代表作有《静夜思》《望庐山瀑布》《赠汪伦》《行路难》、《蜀道难》、《将进酒》、《梁甫吟》、《早发白帝城》等多首。他与杜甫并称为“李杜”。 李白解 题 此诗是李白为好友王昌龄贬官而作的抒发感愤、寄以慰藉的好诗。

以写边塞题材著称,特别擅长七绝,有“七绝圣手”、“诗家天子”之称。代表作有 《出塞》、《芙蓉楼送辛渐》等。王昌龄一生遭遇坎坷,他的性格与李白的傲岸不羁有着相似之处。

李白从天宝三年离京漫游,此时

正在扬州,听到这个不幸的消息,便

题诗抒怀,遥寄给远方的友人。写作背景 《新唐书.文艺传》载王昌龄左迁龙标(今湖南省黔阳县)尉(古人尚右,故称贬官为左迁),是因为“不护细行”,也就是说,他的得罪贬官,并不是由于什么重大问题,而只是由于生活小节不够检点。在《芙蓉楼送辛渐》中,王昌龄也对他的好友说:“洛阳亲友如相问,一片冰心在

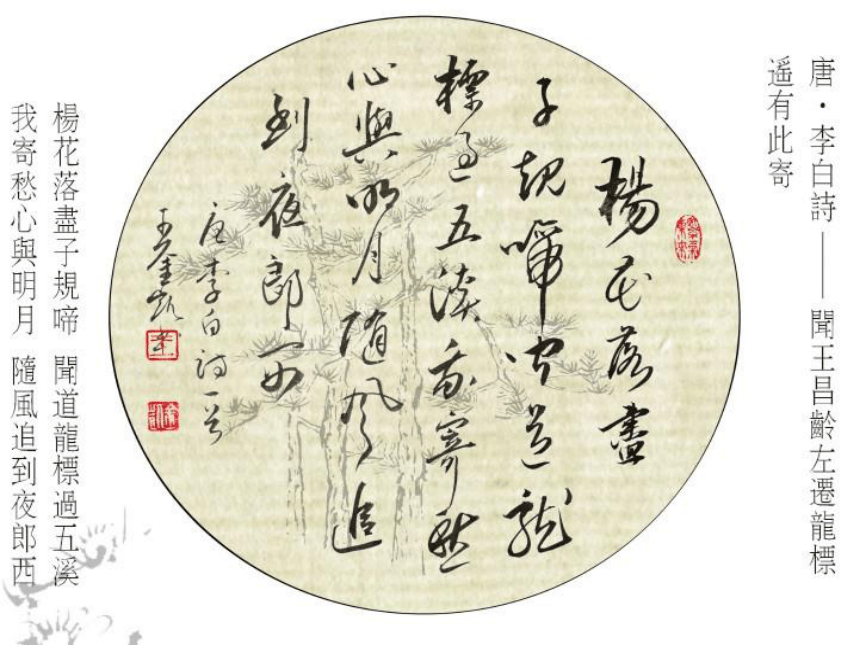

玉壶。”即沿用鲍照《白头吟》中“清如玉壶冰”的比喻,来表明自己的纯洁无辜。 闻王昌龄/左迁龙标/遥有此寄

(唐)李白杨花 / 落尽/子规啼,

闻道 / 龙标/过五溪。

我寄/愁心/与明月,

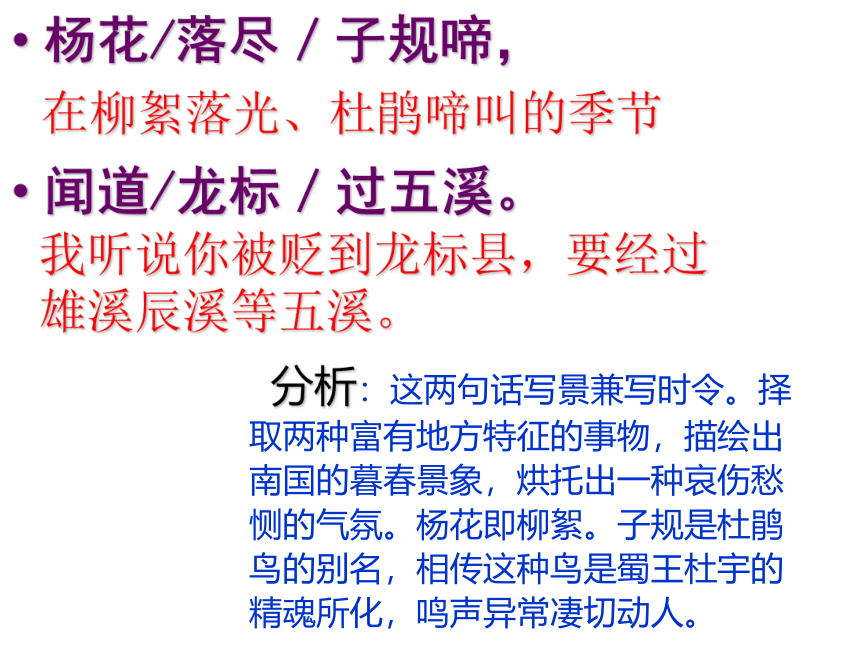

随风/直到/夜郎西。杨花/落尽/子规啼,

闻道/龙标/过五溪。

在柳絮落光、杜鹃啼叫的季节我听说你被贬到龙标县,要经过雄溪辰溪等五溪。 分析:这两句话写景兼写时令。择取两种富有地方特征的事物,描绘出南国的暮春景象,烘托出一种哀伤愁恻的气氛。杨花即柳絮。子规是杜鹃鸟的别名,相传这种鸟是蜀王杜宇的精魂所化,鸣声异常凄切动人。蜀王杜宇 杜宇为传说中的古蜀国国王。周代末年,七国称王,杜宇始称帝于蜀,号曰望帝。晚年时,洪水为患,蜀民不得安处,乃使其相鳖灵治水。鳖灵察地形,测水势,疏导宣泄,水患遂平,蜀民安处。杜宇感其治水之功,让帝位于鳖灵,号曰开明。杜宇退而隐居西山,传说死后化作鹃鸟,每年春耕时节,子鹃鸟鸣,蜀人闻之曰“我望帝魂也”,因呼鹃鸟为杜鹃。一说因通于其相之妻,惭而亡去,其魂化作鹃鸟,后因称杜鹃为“杜宇”。 我寄/愁心/与明月,

随风/直到/夜郎西。 分析:此二句抒情。寄心,让李白与明月融为一体,明月已成了李白的化身,形影相随送朋友,通过想象,使明月人格化,具有了人的思想感情。我把我的思念托付给明月随风一直到夜郎以西那遥远的西南边地 表达了作者对友人的思念和同情之情,对当时官僚制度的厌恶,对当时现实的愤慨不平。思 考1、哪一个字真实集中体现了作者的感情? 2、本诗借月抒发了诗人怎样的思想感情?

“愁” 芙蓉楼送辛渐

王昌龄?

寒雨连江夜入吴,

平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,

一片冰心在玉壶。 3.平明:清晨。楚山:春秋时的楚国在长江中下游一带,所以称这一带为楚 山。

4.洛阳:今河南洛阳,是辛渐所去的地方。

5.冰心:比喻心的纯洁。玉壶:冰在玉壶之中,进一步比喻人的清廉正直。1.芙蓉楼:润州(今江苏镇江)的城楼。辛渐:作者的一位朋友。

2.寒雨连江:润州在长江边。这句是说,夜里长江上下了寒雨。吴:春秋时的 吴国在长江下游一带,所以称这一带为吴。

登飞来峰王安石作者简介:王安石,字介甫,晚号半山。唐宋八大家之一。著有《临川先生文集》。宋神宗时,他致力于政治改革,表现了他勇于革新,不畏众议的精神。

温故而知新写作背景 此诗为北宋诗人王安石 30 岁时所作,皇佑二年(1050)夏,他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰发抒胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。 飞来峰,即

浙江绍兴城外的

宝林山,唐宋时

其上有应天塔,

俗称塔山,古代

传说此山自琅琊

县城东武县(现

在山东诸城)飞

来,故名。飞来 /山上/千寻塔,

闻说 / 鸡鸣/见日升。

不畏 / 浮云/遮望眼,

自 缘 / 身在/最高层。登飞来峰(北宋)王安石飞来山上/千寻塔,

闻说鸡鸣/见日升。飞来山上的应天塔很高很高 听说在上面可以听到天鸡报晓,

看见太阳初升景色

分析:第一句,诗人用“千寻”这一夸张的词语,借写峰上古塔之高,写出自己的立足点之高。第二句,巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,成为全诗感彩的基调。不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。 释义:不怕被漂浮的云彩遮挡住远望的双眼,只是因为自己处在(山)的最高处。 哲理:观察事物,解决问题,要站得高,看得远,否则会被眼前的小事所羁绊。人不能只为眼前的利益,应该放眼大局和长远。与王

之涣诗“欲穷千里目,更上一层

楼”相似。与苏轼“不识庐山真面

目,只缘身在此山中”一脉相承。诗歌主题作者登高远望,表现了他高瞻远瞩,不畏困难的勇气和决心。题破山寺后禅院唐:常 建作者介绍常建之像 常建:唐代大诗人。

开元十五年(公元72年)

进士,仕途坎坷,直到天

宝年间才被授予县尉,后

辞职还乡。今存诗五十七

首。他的诗歌往往以山林

寺观为描写对象,善于用

光和影构成幽静的境界。课文学习目标 1 能揣摩有关诗句的含义。 反复诵读,能体会诗中

蕴含的情感。 能背诵这首古诗。

课文翻译清晨入古寺 初日照高林 清晨我漫步走到这座古寺,初升的

太阳照耀着高耸的丛林。 曲径通幽处禅房花木深 一条曲折的小路通向幽静的远方,

那里是被花木浓荫覆盖着的禅房。 课文翻译山光悦鸟性 山光明净,鸟

儿欢悦地歌唱。 悦—— 使…悦…

(怡然自得)潭影空人心课文翻译 深潭倒影,更

使人觉得心境的空

灵。 空—— 使…空…

(净化)万籁此都寂 但余钟磬音

课文翻译万物一片沉寂,

只有钟磐声在空中回荡。 课文整体把握 清晨,太阳出来了,

在高大的古树木掩映下,

古寺依然沉浸在幽暗和

静谧之中。重重花木伴

随弯弯的小径,来到禅

房,更感觉到清幽的意

境。悠长的钟磬声,在

万籁俱寂之中带来了深

远的禅意,使人的心灵

愈加沉静。课文意境欣赏 请大家仔细倾听诗歌阅读,找

出诗歌中所描写的景物,然后再进

一步分析。课文景物欣赏一你找到哪些景物了啊?古寺初日高林曲径课文景物欣赏二你找到哪些景物了啊?禅房花木山水 讨论:诗句各抓住了哪些景物特征进行描写?自主学习合作探究首联

颔联

颈联

尾联清晨古寺曲 幽 深悦 空寂 音幽雅寂静自主学习探究 请问你认为诗中的哪一句最

能体现本诗的氛围?曲径通幽处,

禅房花木深。本课小结 这首写景诗,逼真地描绘了寺

院的幽静与洁净,表达了诗人怎样

的情怀? 寄情山水的归隐情怀。下面的对联写谁?“草堂传后世,诗圣著千秋。”

——朱德“世上疮痍,诗中圣哲;

民间疾苦,笔底波澜。”

———郭沫若诗圣——杜甫望 岳 杜甫 作者简介 杜甫,字子美,杜甫生于河南巩县。他出身于一个世代奉儒守官并有文学传统的家庭。是我国唐代伟大的现实主义诗人。由于他的诗真实的反映了所处的时代,后世称为“诗史”;又由于他能忧国忧民,被誉为“诗圣”。

代表作品:《前出塞》 《咏怀五百字》《北征》《兵车行》“三吏”“三别”三吏:《石壕吏》 《新安吏》 《潼关吏》 三别:《新婚别》 《无家别》 《垂老别》

《茅屋为秋风所破歌》《春望》《闻官军收

河南河北》《登高》。杜甫经历 (至君尧舜上,再使风俗淳)杜甫,他怀抱“致君尧舜上,在使风俗淳”的理想,但仕途坎坷,身经离乱,看到唐代社会由盛而衰的转折,就用诗歌抒写情怀,反映时事。其作品思想深刻,境界广阔,有强烈正义感和鲜明倾向性,风格沉郁顿挫,形式多样。

祖父杜审言是初唐著名诗人,官修文

馆学士。他7岁学诗,15岁扬名。20岁

以后可分4个时期。 学习目标1.有感情地朗诵并熟练地背诵这 首诗,了解诗歌特点。

2.反复诵读,分析景物意象。

3.体会诗人热爱大自然,热爱祖国河 山的感情,学习他不怕困难,敢于攀

登绝顶俯视一切的雄心和气概。《望 岳》 作者:杜甫 ?岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。 ?造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。 ?荡胸/生层云,决眦/入归鸟。 ?会当/凌绝顶,一览/众山小。 整体把握:杜甫的早期做作品。唐玄宗开元二十四年(736),年轻的诗人离开了长安,到衮州(今属山东省)去省亲—其父当时任衮州司马。在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友。这首诗就是这期间写的。诗中热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。望 岳 泰山,古称东岳,又名岱山、岱岳、岱宗、泰岳、为五岳之首。? 泰山拔起于齐鲁丘陵之上,长达二百公里。主峰突兀,山势险峻,峰峦层叠,形成“一览众山小”和“群峰拱岱”的高旷气势。泰山多松柏,更显其庄严巍峨葱郁;又多溪泉,故而不乏灵秀与缠绵。缥缈变幻的云雾则使它凭添了几分神秘与深奥。 泰山?岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。 五岳之首的泰山到底怎么样呢? 从齐到鲁国都有能望见远远横亘在那里的泰山苍翠的青色。(以距离之远烘托泰山的高) 大自然将神奇和秀丽集中于泰山(写出泰山的神奇秀丽),山的南北两面,明昏截然不同。(写出泰山的高大)诗文理解??荡胸/生层云,决眦/入归鸟。

?会当/凌绝顶,一览/众山小。 高大山中的云气层出不穷,心胸亦为之激荡;睁大眼睛远望,归巢的飞鸟都尽收眼底。 我一定要登临泰山极顶,俯瞰群山,它们都将变得那么渺小

文章结构 《望岳》

第一层(首联、颔联):着力写泰山

的整体形象。

第二层(颈联、尾联):也写了泰山

景物,但着力

表现的是诗

人的感受。

整体把握《望岳》中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。试对此做具体解释。 首联远望,颔联近望,颈联细望,尾联极望。岱宗夫如何? 齐鲁青未了。 造化钟神秀, 阴阳割昏晓。 荡胸生层云, 决眦入归鸟。 会当凌绝顶, 一览众山小。(写远望泰山的整体形象)(写近望泰山的秀美高大)(写细望泰山的景物、诗人感受 )(写极望诗人心底的愿望 )整体把握这首诗表达了怎样的思想感情?热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,抒发了作者青年时期敢于攀登,俯视一切的豪情和气慨,也透露了诗人早年昂扬向上、积极进取的远大抱负。赏析和积累诗歌语言精炼,包含哲理,你能赏析吗?会当凌绝顶,一览众山小。 这句诗包含了“不怕困难、敢于攀登绝顶、俯

视一切的雄心和气慨”。

这句诗也给人巨大的鼓舞力量,激励那些前行

的人们要看到“无限风光”,只有登临“险峰”“顶峰”,

寓意成功是要百折不挠,充满信心才能达到的。

还启示我们,站位要高,眼界要宽,思考

问题才更全面更正确。 请你再说出几句富有哲理的诗句。欲穷千里目,更上一层楼。不识庐山真面目,只缘身在此山中。射人先射马,擒贼先擒王。…………杜甫诗句无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。随风潜入夜,润物细无声。朱门酒肉臭,路有冻死骨。读书破万卷,下笔如有神。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。造化钟神秀阴阳割昏晓荡胸生层云决眦入归鸟会当凌绝顶,一览众山小作者简介: 曹操,字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人。

在镇压黄巾起义中,逐渐扩充军事力量。“挟天子而令诸侯”后,先后灭吕布,败袁绍,逐渐统一了北方。建安十二年北征乌桓,大胜。次年率军南下,被孙权、刘备的联军击败于赤壁。他善诗歌,《步出厦门行》、《蒿里行》均用乐府旧题抒发自己的政治抱负,气魄雄伟、慷慨悲凉。东临/碣石,以观/沧海。

水何/澹澹,山岛/竦峙。东进登上碣石山,

得以观赏大海的奇景。

海水波涛激荡,

海中山岛罗列,高耸挺立。

树木/丛生,百草/丰茂。

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

萧瑟的风声传来了,

海上掀起巨浪,在翻卷,

在呼啸,(似要将宇宙吞没。) 我站在山巅,心中的波涛也像

海浪在起伏。周围是葱茏的树木,

丰茂的花草。

日月/之行,若出/其中;

星汉/灿烂,若出/其里。

幸甚/至哉,歌以/咏志。(大海,多么博大的胸怀啊)

日月的升降起落,好像出自大海的胸中,银河里的灿烂群星,

也像从大海的怀抱中涌现出来的

啊,庆幸得很,美好无比,

让我们尽情歌唱,畅抒心中的情怀

诗歌品析叙事内容东临碣石

以观沧海诗句情感观海地点和目的水何澹澹总写大海景象总写山岛景象山岛竦峙 树木丛生特写山岛之景

突出欣欣向荣景象 秋风萧瑟 洪波涌起特写海面之景

突出惊涛拍岸景象 百草丰茂日月之行

若出其中

星汉灿烂

若出其里 开阔胸襟,一统中国的抱负想象之景

突出大海吞吐日月,

包蕴万千的景象兴味盎然,胜券在握 动荡变化的时局需要一个主宰沉浮的伟人勃勃生机

乐观情怀席卷宇内,荡平诸侯。惊天动地 虚写实写写景 观沧海 曹操东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。主旨:借写大海的雄伟壮阔之景,抒发自己

统一天下、建功立业的雄心壮志。 总写

实

写 想

象分写写作特点诗意理解:

本诗借景抒情,诗人以洗练的笔

法,神奇的想象,描绘了大海吞吐日

月,包蕴万千的壮丽景象,表现了诗

人开阔的胸襟,抒发了诗人统一中国

建功立业的远大抱负。

借景抒情,托物言志。虚实结合,动静结合。 作者通过对大海壮丽景色的描写,表现了曹操宏伟的政治抱负,渴望建功立业的雄心壮志,以及对前途充满信心的乐观 之情。诗文主题

《登飞来峰》 王安石

《题破山寺后禅院》 常健

《望岳》 杜 甫

《观沧海》 曹 操

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄李 白 作家作品 字太白,号青莲居士。唐代著名浪漫主义诗人,他的诗想像丰富,构思新奇,富有浪漫主义色彩,被后人称为“诗仙”。代表作有《静夜思》《望庐山瀑布》《赠汪伦》《行路难》、《蜀道难》、《将进酒》、《梁甫吟》、《早发白帝城》等多首。他与杜甫并称为“李杜”。 李白解 题 此诗是李白为好友王昌龄贬官而作的抒发感愤、寄以慰藉的好诗。

以写边塞题材著称,特别擅长七绝,有“七绝圣手”、“诗家天子”之称。代表作有 《出塞》、《芙蓉楼送辛渐》等。王昌龄一生遭遇坎坷,他的性格与李白的傲岸不羁有着相似之处。

李白从天宝三年离京漫游,此时

正在扬州,听到这个不幸的消息,便

题诗抒怀,遥寄给远方的友人。写作背景 《新唐书.文艺传》载王昌龄左迁龙标(今湖南省黔阳县)尉(古人尚右,故称贬官为左迁),是因为“不护细行”,也就是说,他的得罪贬官,并不是由于什么重大问题,而只是由于生活小节不够检点。在《芙蓉楼送辛渐》中,王昌龄也对他的好友说:“洛阳亲友如相问,一片冰心在

玉壶。”即沿用鲍照《白头吟》中“清如玉壶冰”的比喻,来表明自己的纯洁无辜。 闻王昌龄/左迁龙标/遥有此寄

(唐)李白杨花 / 落尽/子规啼,

闻道 / 龙标/过五溪。

我寄/愁心/与明月,

随风/直到/夜郎西。杨花/落尽/子规啼,

闻道/龙标/过五溪。

在柳絮落光、杜鹃啼叫的季节我听说你被贬到龙标县,要经过雄溪辰溪等五溪。 分析:这两句话写景兼写时令。择取两种富有地方特征的事物,描绘出南国的暮春景象,烘托出一种哀伤愁恻的气氛。杨花即柳絮。子规是杜鹃鸟的别名,相传这种鸟是蜀王杜宇的精魂所化,鸣声异常凄切动人。蜀王杜宇 杜宇为传说中的古蜀国国王。周代末年,七国称王,杜宇始称帝于蜀,号曰望帝。晚年时,洪水为患,蜀民不得安处,乃使其相鳖灵治水。鳖灵察地形,测水势,疏导宣泄,水患遂平,蜀民安处。杜宇感其治水之功,让帝位于鳖灵,号曰开明。杜宇退而隐居西山,传说死后化作鹃鸟,每年春耕时节,子鹃鸟鸣,蜀人闻之曰“我望帝魂也”,因呼鹃鸟为杜鹃。一说因通于其相之妻,惭而亡去,其魂化作鹃鸟,后因称杜鹃为“杜宇”。 我寄/愁心/与明月,

随风/直到/夜郎西。 分析:此二句抒情。寄心,让李白与明月融为一体,明月已成了李白的化身,形影相随送朋友,通过想象,使明月人格化,具有了人的思想感情。我把我的思念托付给明月随风一直到夜郎以西那遥远的西南边地 表达了作者对友人的思念和同情之情,对当时官僚制度的厌恶,对当时现实的愤慨不平。思 考1、哪一个字真实集中体现了作者的感情? 2、本诗借月抒发了诗人怎样的思想感情?

“愁” 芙蓉楼送辛渐

王昌龄?

寒雨连江夜入吴,

平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,

一片冰心在玉壶。 3.平明:清晨。楚山:春秋时的楚国在长江中下游一带,所以称这一带为楚 山。

4.洛阳:今河南洛阳,是辛渐所去的地方。

5.冰心:比喻心的纯洁。玉壶:冰在玉壶之中,进一步比喻人的清廉正直。1.芙蓉楼:润州(今江苏镇江)的城楼。辛渐:作者的一位朋友。

2.寒雨连江:润州在长江边。这句是说,夜里长江上下了寒雨。吴:春秋时的 吴国在长江下游一带,所以称这一带为吴。

登飞来峰王安石作者简介:王安石,字介甫,晚号半山。唐宋八大家之一。著有《临川先生文集》。宋神宗时,他致力于政治改革,表现了他勇于革新,不畏众议的精神。

温故而知新写作背景 此诗为北宋诗人王安石 30 岁时所作,皇佑二年(1050)夏,他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰发抒胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。 飞来峰,即

浙江绍兴城外的

宝林山,唐宋时

其上有应天塔,

俗称塔山,古代

传说此山自琅琊

县城东武县(现

在山东诸城)飞

来,故名。飞来 /山上/千寻塔,

闻说 / 鸡鸣/见日升。

不畏 / 浮云/遮望眼,

自 缘 / 身在/最高层。登飞来峰(北宋)王安石飞来山上/千寻塔,

闻说鸡鸣/见日升。飞来山上的应天塔很高很高 听说在上面可以听到天鸡报晓,

看见太阳初升景色

分析:第一句,诗人用“千寻”这一夸张的词语,借写峰上古塔之高,写出自己的立足点之高。第二句,巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,成为全诗感彩的基调。不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。 释义:不怕被漂浮的云彩遮挡住远望的双眼,只是因为自己处在(山)的最高处。 哲理:观察事物,解决问题,要站得高,看得远,否则会被眼前的小事所羁绊。人不能只为眼前的利益,应该放眼大局和长远。与王

之涣诗“欲穷千里目,更上一层

楼”相似。与苏轼“不识庐山真面

目,只缘身在此山中”一脉相承。诗歌主题作者登高远望,表现了他高瞻远瞩,不畏困难的勇气和决心。题破山寺后禅院唐:常 建作者介绍常建之像 常建:唐代大诗人。

开元十五年(公元72年)

进士,仕途坎坷,直到天

宝年间才被授予县尉,后

辞职还乡。今存诗五十七

首。他的诗歌往往以山林

寺观为描写对象,善于用

光和影构成幽静的境界。课文学习目标 1 能揣摩有关诗句的含义。 反复诵读,能体会诗中

蕴含的情感。 能背诵这首古诗。

课文翻译清晨入古寺 初日照高林 清晨我漫步走到这座古寺,初升的

太阳照耀着高耸的丛林。 曲径通幽处禅房花木深 一条曲折的小路通向幽静的远方,

那里是被花木浓荫覆盖着的禅房。 课文翻译山光悦鸟性 山光明净,鸟

儿欢悦地歌唱。 悦—— 使…悦…

(怡然自得)潭影空人心课文翻译 深潭倒影,更

使人觉得心境的空

灵。 空—— 使…空…

(净化)万籁此都寂 但余钟磬音

课文翻译万物一片沉寂,

只有钟磐声在空中回荡。 课文整体把握 清晨,太阳出来了,

在高大的古树木掩映下,

古寺依然沉浸在幽暗和

静谧之中。重重花木伴

随弯弯的小径,来到禅

房,更感觉到清幽的意

境。悠长的钟磬声,在

万籁俱寂之中带来了深

远的禅意,使人的心灵

愈加沉静。课文意境欣赏 请大家仔细倾听诗歌阅读,找

出诗歌中所描写的景物,然后再进

一步分析。课文景物欣赏一你找到哪些景物了啊?古寺初日高林曲径课文景物欣赏二你找到哪些景物了啊?禅房花木山水 讨论:诗句各抓住了哪些景物特征进行描写?自主学习合作探究首联

颔联

颈联

尾联清晨古寺曲 幽 深悦 空寂 音幽雅寂静自主学习探究 请问你认为诗中的哪一句最

能体现本诗的氛围?曲径通幽处,

禅房花木深。本课小结 这首写景诗,逼真地描绘了寺

院的幽静与洁净,表达了诗人怎样

的情怀? 寄情山水的归隐情怀。下面的对联写谁?“草堂传后世,诗圣著千秋。”

——朱德“世上疮痍,诗中圣哲;

民间疾苦,笔底波澜。”

———郭沫若诗圣——杜甫望 岳 杜甫 作者简介 杜甫,字子美,杜甫生于河南巩县。他出身于一个世代奉儒守官并有文学传统的家庭。是我国唐代伟大的现实主义诗人。由于他的诗真实的反映了所处的时代,后世称为“诗史”;又由于他能忧国忧民,被誉为“诗圣”。

代表作品:《前出塞》 《咏怀五百字》《北征》《兵车行》“三吏”“三别”三吏:《石壕吏》 《新安吏》 《潼关吏》 三别:《新婚别》 《无家别》 《垂老别》

《茅屋为秋风所破歌》《春望》《闻官军收

河南河北》《登高》。杜甫经历 (至君尧舜上,再使风俗淳)杜甫,他怀抱“致君尧舜上,在使风俗淳”的理想,但仕途坎坷,身经离乱,看到唐代社会由盛而衰的转折,就用诗歌抒写情怀,反映时事。其作品思想深刻,境界广阔,有强烈正义感和鲜明倾向性,风格沉郁顿挫,形式多样。

祖父杜审言是初唐著名诗人,官修文

馆学士。他7岁学诗,15岁扬名。20岁

以后可分4个时期。 学习目标1.有感情地朗诵并熟练地背诵这 首诗,了解诗歌特点。

2.反复诵读,分析景物意象。

3.体会诗人热爱大自然,热爱祖国河 山的感情,学习他不怕困难,敢于攀

登绝顶俯视一切的雄心和气概。《望 岳》 作者:杜甫 ?岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。 ?造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。 ?荡胸/生层云,决眦/入归鸟。 ?会当/凌绝顶,一览/众山小。 整体把握:杜甫的早期做作品。唐玄宗开元二十四年(736),年轻的诗人离开了长安,到衮州(今属山东省)去省亲—其父当时任衮州司马。在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友。这首诗就是这期间写的。诗中热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。望 岳 泰山,古称东岳,又名岱山、岱岳、岱宗、泰岳、为五岳之首。? 泰山拔起于齐鲁丘陵之上,长达二百公里。主峰突兀,山势险峻,峰峦层叠,形成“一览众山小”和“群峰拱岱”的高旷气势。泰山多松柏,更显其庄严巍峨葱郁;又多溪泉,故而不乏灵秀与缠绵。缥缈变幻的云雾则使它凭添了几分神秘与深奥。 泰山?岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。 五岳之首的泰山到底怎么样呢? 从齐到鲁国都有能望见远远横亘在那里的泰山苍翠的青色。(以距离之远烘托泰山的高) 大自然将神奇和秀丽集中于泰山(写出泰山的神奇秀丽),山的南北两面,明昏截然不同。(写出泰山的高大)诗文理解??荡胸/生层云,决眦/入归鸟。

?会当/凌绝顶,一览/众山小。 高大山中的云气层出不穷,心胸亦为之激荡;睁大眼睛远望,归巢的飞鸟都尽收眼底。 我一定要登临泰山极顶,俯瞰群山,它们都将变得那么渺小

文章结构 《望岳》

第一层(首联、颔联):着力写泰山

的整体形象。

第二层(颈联、尾联):也写了泰山

景物,但着力

表现的是诗

人的感受。

整体把握《望岳》中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。试对此做具体解释。 首联远望,颔联近望,颈联细望,尾联极望。岱宗夫如何? 齐鲁青未了。 造化钟神秀, 阴阳割昏晓。 荡胸生层云, 决眦入归鸟。 会当凌绝顶, 一览众山小。(写远望泰山的整体形象)(写近望泰山的秀美高大)(写细望泰山的景物、诗人感受 )(写极望诗人心底的愿望 )整体把握这首诗表达了怎样的思想感情?热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,抒发了作者青年时期敢于攀登,俯视一切的豪情和气慨,也透露了诗人早年昂扬向上、积极进取的远大抱负。赏析和积累诗歌语言精炼,包含哲理,你能赏析吗?会当凌绝顶,一览众山小。 这句诗包含了“不怕困难、敢于攀登绝顶、俯

视一切的雄心和气慨”。

这句诗也给人巨大的鼓舞力量,激励那些前行

的人们要看到“无限风光”,只有登临“险峰”“顶峰”,

寓意成功是要百折不挠,充满信心才能达到的。

还启示我们,站位要高,眼界要宽,思考

问题才更全面更正确。 请你再说出几句富有哲理的诗句。欲穷千里目,更上一层楼。不识庐山真面目,只缘身在此山中。射人先射马,擒贼先擒王。…………杜甫诗句无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。随风潜入夜,润物细无声。朱门酒肉臭,路有冻死骨。读书破万卷,下笔如有神。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。造化钟神秀阴阳割昏晓荡胸生层云决眦入归鸟会当凌绝顶,一览众山小作者简介: 曹操,字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人。

在镇压黄巾起义中,逐渐扩充军事力量。“挟天子而令诸侯”后,先后灭吕布,败袁绍,逐渐统一了北方。建安十二年北征乌桓,大胜。次年率军南下,被孙权、刘备的联军击败于赤壁。他善诗歌,《步出厦门行》、《蒿里行》均用乐府旧题抒发自己的政治抱负,气魄雄伟、慷慨悲凉。东临/碣石,以观/沧海。

水何/澹澹,山岛/竦峙。东进登上碣石山,

得以观赏大海的奇景。

海水波涛激荡,

海中山岛罗列,高耸挺立。

树木/丛生,百草/丰茂。

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

萧瑟的风声传来了,

海上掀起巨浪,在翻卷,

在呼啸,(似要将宇宙吞没。) 我站在山巅,心中的波涛也像

海浪在起伏。周围是葱茏的树木,

丰茂的花草。

日月/之行,若出/其中;

星汉/灿烂,若出/其里。

幸甚/至哉,歌以/咏志。(大海,多么博大的胸怀啊)

日月的升降起落,好像出自大海的胸中,银河里的灿烂群星,

也像从大海的怀抱中涌现出来的

啊,庆幸得很,美好无比,

让我们尽情歌唱,畅抒心中的情怀

诗歌品析叙事内容东临碣石

以观沧海诗句情感观海地点和目的水何澹澹总写大海景象总写山岛景象山岛竦峙 树木丛生特写山岛之景

突出欣欣向荣景象 秋风萧瑟 洪波涌起特写海面之景

突出惊涛拍岸景象 百草丰茂日月之行

若出其中

星汉灿烂

若出其里 开阔胸襟,一统中国的抱负想象之景

突出大海吞吐日月,

包蕴万千的景象兴味盎然,胜券在握 动荡变化的时局需要一个主宰沉浮的伟人勃勃生机

乐观情怀席卷宇内,荡平诸侯。惊天动地 虚写实写写景 观沧海 曹操东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。主旨:借写大海的雄伟壮阔之景,抒发自己

统一天下、建功立业的雄心壮志。 总写

实

写 想

象分写写作特点诗意理解:

本诗借景抒情,诗人以洗练的笔

法,神奇的想象,描绘了大海吞吐日

月,包蕴万千的壮丽景象,表现了诗

人开阔的胸襟,抒发了诗人统一中国

建功立业的远大抱负。

借景抒情,托物言志。虚实结合,动静结合。 作者通过对大海壮丽景色的描写,表现了曹操宏伟的政治抱负,渴望建功立业的雄心壮志,以及对前途充满信心的乐观 之情。诗文主题