语文版八年级上册第三单元第11课《最苦与最乐》导学案(教师版)

文档属性

| 名称 | 语文版八年级上册第三单元第11课《最苦与最乐》导学案(教师版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 20.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-11-14 21:23:11 | ||

图片预览

文档简介

八年级语文(上册)导学稿 班 组 号学生姓名:

序号

日期

执笔

八年语文组

审核

述,平常百姓也有许多深刻的思考。思想家梁启超,以他的远见卓识和以天下为己任的情怀,站在儒家的进取精神和佛家的超凡智慧的高度,写下此文,道出了自己对痛苦和快乐的理解。

课题

《最苦与最乐》第一课时

课型

新授课

学

习

目

标

1、了解作者的生平及为人处世的态度;识记、积累文中的生字词。

2、领会作者对人生价值的思考,学习课文在论述过程中展现中心论点的写法。

教师教法

课上交流助学

学生学法

引导学生通过小组合作,探究课文内容,体会作者的情感,感受作品语言的魅力。

一、释题:

“最苦”与“最乐”是意义相反的两个词,将它们放在一起,相互对比,相互反衬,加之又分别以“最”来修饰,这样既能使论题鲜明、突出,又能深深吸引读者。

二、学生自由朗读课文,整体探究:

1、作者认为人生最大的痛苦是什么?

明确:最大的痛苦是应尽的责任未尽。

2、作者认为人生最大的快乐是什么?

明确:最大的快乐是完成了责任。

3、作者是如何提出人生最苦的事是责任未了的?

明确:作者通过与贫穷、失意、意志、死亡进行对比,说明这些痛苦都有办法排除,而独有责任未了的苦是像千斤重担压在肩头,无处可逃,从而说明了人生最大的痛苦是责任未了。

4、 到底什么叫责任?它的范围有多大?作者是怎样层层深入阐述的?

明确:显而易见,欠钱没还,受恩没报,得罪人没赔礼,这都是我没责任的表现。由此推之,对家庭、对社会、对国家,乃至于对自己,都是有责任的。接下去,作者用了三个“凡属”,概括了所有的责任。

细细品读课文,紧紧围绕这一部分的“主要问题”,积极采用自主学习、同桌互议、小组讨论等方式深入赏析课文内容。

重点

目标1

难点

目标2

其他

项目

教具准备:多媒体。教学方法:朗读、合作、探究。

教师教法

课前预习导学

学生学法

引导学生自学,及时完成所布置的预习任务。

一、引语:

小时候,大人们告诉我:黄连最苦。现在,我告诉你们:出去旅游最乐。同学们,你们也来说说,什么最苦,什么最乐。

二、走近作者:

梁启超,我国近代资产阶级改良主义者、学者、散文家。字卓如,号任公,别号饮冰室主人。曾师从康有为,与他一起成为我国近代维新派代表人物,并一起领导了著名的“戊戌变法”。他一生著述宏富,所遗《饮冰室合集》共计149卷,1000余万字,被誉为中国“百科全书式”的巨人。

三、学习生字:

恩惠( ) 缠着( ) 契约( ) 招lǎn( )

循环( )xiè( )却 监dū( )死而后yǐ( )

四、主题把握:

痛苦与快乐,是人类永恒的话题。哲人志士有不少精彩的论

学生自主完成练习题。借助工具书,查找资料对课文进行预习。

学而时习之 不亦悦乎 温故而知新 可以为师矣 敏而好学 不耻下问 自主·合作·探究 互助·相长·共享 学而不厌 诲人不倦 学而不思则罔 思而不学则殆 业精于勤 行成于思

八年级语文(上册)导学稿 班 组 号学生姓名:

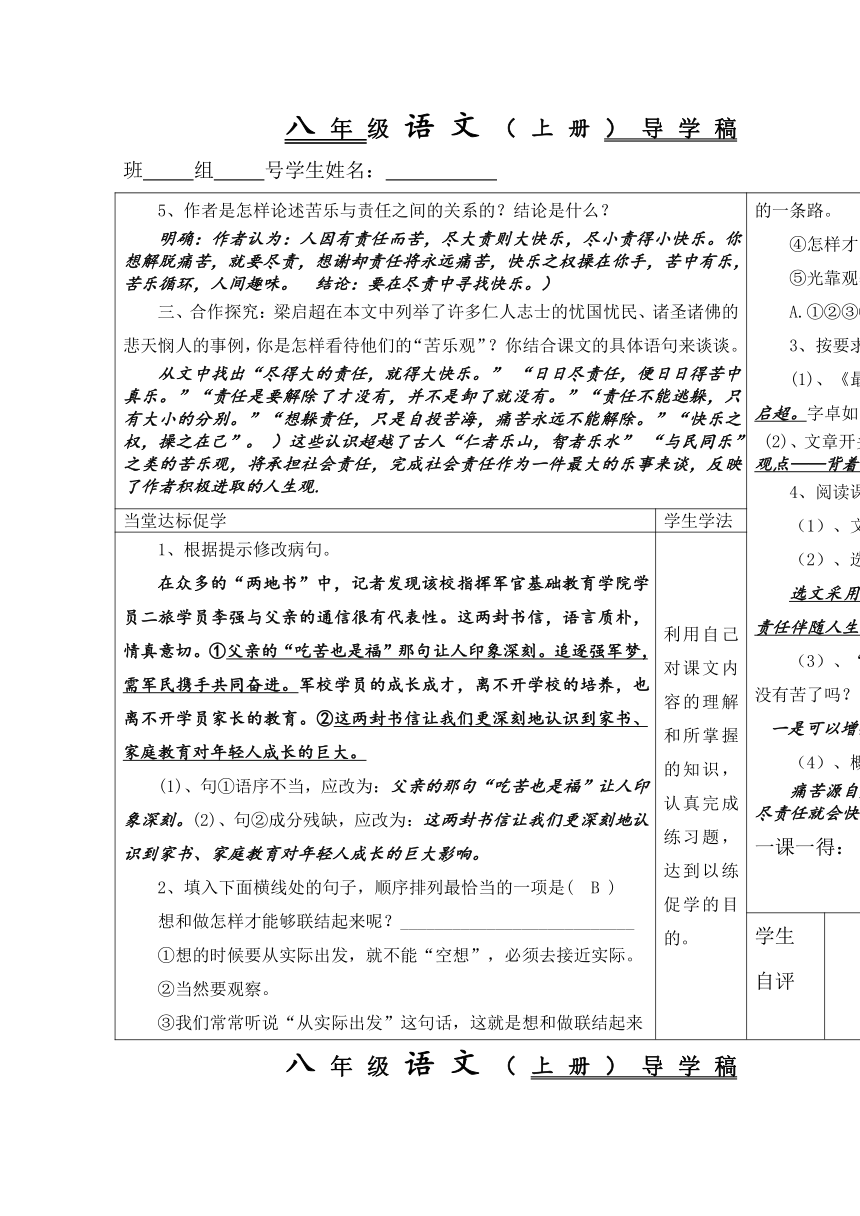

5、作者是怎样论述苦乐与责任之间的关系的?结论是什么?

明确:作者认为:人因有责任而苦,尽大责则大快乐,尽小责得小快乐。你想解脱痛苦,就要尽责,想谢却责任将永远痛苦,快乐之权操在你手,苦中有乐,苦乐循环,人间趣味。 结论:要在尽责中寻找快乐。)

三、合作探究:梁启超在本文中列举了许多仁人志士的忧国忧民、诸圣诸佛的悲天悯人的事例,你是怎样看待他们的“苦乐观”?你结合课文的具体语句来谈谈。

从文中找出“尽得大的责任,就得大快乐。” “日日尽责任,便日日得苦中真乐。”“责任是要解除了才没有,并不是卸了就没有。”“责任不能逃躲,只有大小的分别。”“想躲责任,只是自投苦海,痛苦永远不能解除。”“快乐之权,操之在己”。 )这些认识超越了古人“仁者乐山,智者乐水” “与民同乐”之类的苦乐观,将承担社会责任,完成社会责任作为一件最大的乐事来谈,反映了作者积极进取的人生观.

的一条路。

④怎样才能接近实际?

⑤光靠观察还不够,还得有行动。

A.①②③④⑤ B.③①④②⑤ C.③①②④⑤ D.①③②④⑤

3、按要求填空。

(1)、《最苦与最乐》选自《梁启超全集》,作者是近代资产阶级改良主义者、学者梁启超。字卓如,号任公,别号饮冰室主人。

(2)、文章开头连用四个设问句,作者这样写的作用是引发读者的思考,同时也引出作者的观点——背着未了的责任最痛苦。

4、阅读课文首尾两段,回答问题。

(1)、文章最后一段论述的观点是:人应当勇于承担责任,而不应当逃避责任。

(2)、选段采用什么论证方法?请结合选文内容试做简要分析。

选文采用了对比论证的方法,拿“尽得大的责任”和“尽得小的责任”来对比,阐明责任伴随人生的全过程,不能逃避;在责任中可以体味到真正的快乐。

(3)、“有人说:‘既然这苦是从负责任而生的,我若是将责任卸却,岂不是就永远没有苦了吗?’”这句话写了有些人的反对意见,这样写有什么作用?

一是可以增强文章的说服力,使论证更加的严密;再者也可以借此增强文章的深度和广度。

(4)、概括作者认为真正的痛苦源自什么?你是怎样看待“责任”的?

痛苦源自应尽的责任没有尽。每一个人都有责任,尽责任是我们生活不可缺少的内容,尽责任就会快乐;逃避应尽的责任,就会陷入痛苦。

一课一得:

当堂达标促学

学生学法

1、根据提示修改病句。

在众多的“两地书”中,记者发现该校指挥军官基础教育学院学员二旅学员李强与父亲的通信很有代表性。这两封书信,语言质朴,情真意切。①父亲的“吃苦也是福”那句让人印象深刻。追逐强军梦,需军民携手共同奋进。军校学员的成长成才,离不开学校的培养,也离不开学员家长的教育。②这两封书信让我们更深刻地认识到家书、家庭教育对年轻人成长的巨大。

(1)、句①语序不当,应改为:父亲的那句“吃苦也是福”让人印象深刻。(2)、句②成分残缺,应改为:这两封书信让我们更深刻地认识到家书、家庭教育对年轻人成长的巨大影响。

2、填入下面横线处的句子,顺序排列最恰当的一项是( B )

想和做怎样才能够联结起来呢?___________________________

①想的时候要从实际出发,就不能“空想”,必须去接近实际。

②当然要观察。

③我们常常听说“从实际出发”这句话,这就是想和做联结起来

利用自己对课文内容的理解和所掌握的知识,认真完成练习题,达到以练促学的目的。

学生

自评

小组

评价

教师

评价

八年级语文(上册)导学稿 班 组 号学生姓名:

序号

日期

执笔

八年语文组

审核

李树锐

与责任相关的诗句

天下兴亡,匹夫有责。

——顾炎武

责任就是对自己要求去做的事情有一种爱。

——歌德

课题

《最苦与最乐》第一课时

课型

新授课

学

习

目

标

1、体会本文排比修辞手法的运用;理解本文论证严密的写作特色。

2、在掌握有关议论文知识的基础上理解文章内容;欣赏作者流畅、简练的语言。

教师教法

课上交流助学

学生学法

引导学生通过小组合作,探究课文内容,体会作者的情感,感受作品语言的魅力。

一、引语:

梁启超是中国颇有影响的大学者、思想家,他的远见卓识、深厚的思想文化修养,他的忧国忧民,以天下为己任的热烈情怀共同铸成了这种庄重的语言风格。本文的关于人生观的大问题,作者当然要多一份深思熟虑。作者将自己对人生的思考娓娓道来,语重心长。读起来使人感到句句教诲。

二、小组合作,探究问题:

1、课文为什么在第1自然段不直接提出观点,而先否定其他答案?

因为把贫、失意、老、死当作人生最大的痛苦,正是许多人的想法。如果否定了这些答案,读者就会寻找新的答案。否定其他答案,再提出自己的观点,就不会显得突兀,有水到渠成之妙。以设问开头,还能引发读者思索,激起读者的共鸣。

2、在作者笔下,“最苦”与“最乐”之间是什么关系?依据是什么?

两者是一个问题的两个方面——未尽责等于痛苦,尽责等于快乐,相辅相成。依据是“一日应尽的责任没有尽,到夜里头便是过的苦痛日子;一生应尽的责任没有尽,便死也带着苦痛往坟墓里去”“翻过来看,什么事最快乐呢?自然责任完了,算是人生第一件乐事”。

细细品读课文,紧紧围绕这一部分的“主要问题”,积极采用自主学习、同桌互议、小组讨论等方式深入赏析课文内容。

重点

目标1

难点

目标2

其他

项目

教具准备:多媒体。教学方法:朗读、合作、探究。

教师教法

课前预习导学

学生学法

引导学生自学,及时完成所布置的预习任务。

如何找准文章的中心论点

把握议论文的中心论点,是阅读议论文的关键,也是中考议论文的必考题型之一。

【典型例题】本文的中心论点是什么?

【参考答案】人生最大的痛苦是未尽到责任,人生最大的快乐是尽到了责任。

【技法点睛】论点应该是明确的判断,是作者看法的完整陈述,在形式上应该是完整的句子。有的文章标题就是中心论点,有的文章开头就提出中心论点,有些文章的中心论点则在文末,有些文章则是在论述的过程中提出中心论点,也有些文章的中心论点不是一目了然,是要通过归纳概括才能得出来的。

把握文章中心论点的方法有:找位置:标题、开篇、中间、结尾;分析论据,这个可以用来检验中心论点是否恰当;摘录法:这点适用于那些只有分论点而无中心论点的文章。

学生自主完成练习题。借助工具书,查找资料对课文进行预习。

学而时习之 不亦悦乎 温故而知新 可以为师矣 敏而好学 不耻下问 自主·合作·探究 互助·相长·共享 学而不厌 诲人不倦 学而不思则罔 思而不学则殆 业精于勤 行成于思

八年级语文(上册)导学稿 班 组 号学生姓名:

3、在这篇议论文中,为了证明自己的论点,作者都运用了哪些论证方法?举例说明。

论证方法——引证、例证、道理论证、对比论证等。

指导学生在文中找出具体句子。

好处:虽然本文谈的是严肃的话题,但由于句式、论证方法的变化,使得文章的语言凝重却不呆滞,有一股灵动之气。

白易懂简单朴素、迹近老生常谈又确实是真理的道理。我引一首宋代大儒朱子的诗:

少年易老学难成,一寸光阴不可轻。

未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

⑥这首诗的关键有二:一是要学习。比如你们对浩如烟海的中华经典必须有深刻的了解。最好能背诵几百首旧诗词和几十篇古文,让它们随时含蕴于你们心中,低吟于你们口头。这对于你们人文素质的提高,都会有极大的好处。二是要惜寸阴。光阴,对青年和老年,都是转瞬即逝,必须爱惜。“一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴”,这是古人留给我们的两句意义深刻的话。

⑦这就是一个耄耋老人对你们的肺腑之谈。

⑧青年们,好自为之。世界是你们的。

(选自《我的人生感悟》)

1、本文第④段中,作者认为“青年人的责任”是什么?

决定人类的前途,创造祖国的前途。

2、引用手法在本文中的使用,好处是什么?

增强文章的可读性,提高语言的表达效果,使其文采飞扬,内容更加充实、丰富。

3、文中第④段赞美青年人“感觉敏锐,英气蓬勃”,这使人联想起“青年人是早上八九点钟的太阳”。请你仿照后一种形象的语言,再写一句表达对青年人的赞美的话。

青年人是初春舒枝展叶的白杨。

4、文章结尾,长者嘱托“青年们,好自为之”,那么,青年人应该怎么做?结合本文内容,请谈谈你的理解。

青年人要加强学习。“对浩如烟海的中华经典必须有深刻的了解。”青年人要珍惜时间。“光阴,对青年和老年,都是转瞬即逝,必须爱惜。”

一课一得:

当堂达标促学

学生学法

希望在你们身上

季羡林

①中国古话说:“长江后浪推前浪,世上新人换旧人。”

②人类社会的进步,有如运动场上的接力赛。老年人跑第一棒,中年人跑第二棒,青年人跑第三棒。各有各的长度,各有各的任务,互相协调,共同努力,以期获得最后胜利。这里面并没有高低之分,而只有前后之别。老年人先走,青年人也会变老。如此循环往复,流转不息。这是宇宙和人世间的永恒规律,谁也改变不了一丝一毫。所谓社会的进步,就寓于其中。

③这一番道理,虽然老生常谈,然而却是真理。

④人世间的真理都是明白易懂的。可是,芸芸众生,花花世界,浑浑噩噩者居多,而明明白白者实少。你们青年人感觉敏锐,英气蓬勃,首先应该认识这个真理。要想树立正确的人生观和价值观,也必须从这里开始。换句话说就是,要认清自己在人类社会进化的漫漫长河中的地位。人类的前途要由你们来决定,祖国的前途要由你们来创造。这就是你们青年人的责任。千万不要把人生观和价值观当作一个哲学命题来讨论,徒托空谈,无补实际。一切人生观和价值观,离开了这个责任感,都是空谈。

⑤那么,我作为一个老人,要对你们说些什么座右铭呢?你们想要从我这里学些什么经验呢?我没有什么哲理,我也讨厌说些空话、废话、假话、大话。我一无灵丹妙药,二无锦囊妙计。我只有一点明

利用自己对课文内容的理解和所掌握的知识,认真完成练习题,达到以练促学的目的。

学生

自评

小组

评价

教师

评价

学而时习之 不亦悦乎 温故而知新 可以为师矣 敏而好学 不耻下问 自主·合作·探究 互助·相长·共享 学而不厌 诲人不倦 学而不思则罔 思而不学则殆 业精于勤 行成于思

序号

日期

执笔

八年语文组

审核

述,平常百姓也有许多深刻的思考。思想家梁启超,以他的远见卓识和以天下为己任的情怀,站在儒家的进取精神和佛家的超凡智慧的高度,写下此文,道出了自己对痛苦和快乐的理解。

课题

《最苦与最乐》第一课时

课型

新授课

学

习

目

标

1、了解作者的生平及为人处世的态度;识记、积累文中的生字词。

2、领会作者对人生价值的思考,学习课文在论述过程中展现中心论点的写法。

教师教法

课上交流助学

学生学法

引导学生通过小组合作,探究课文内容,体会作者的情感,感受作品语言的魅力。

一、释题:

“最苦”与“最乐”是意义相反的两个词,将它们放在一起,相互对比,相互反衬,加之又分别以“最”来修饰,这样既能使论题鲜明、突出,又能深深吸引读者。

二、学生自由朗读课文,整体探究:

1、作者认为人生最大的痛苦是什么?

明确:最大的痛苦是应尽的责任未尽。

2、作者认为人生最大的快乐是什么?

明确:最大的快乐是完成了责任。

3、作者是如何提出人生最苦的事是责任未了的?

明确:作者通过与贫穷、失意、意志、死亡进行对比,说明这些痛苦都有办法排除,而独有责任未了的苦是像千斤重担压在肩头,无处可逃,从而说明了人生最大的痛苦是责任未了。

4、 到底什么叫责任?它的范围有多大?作者是怎样层层深入阐述的?

明确:显而易见,欠钱没还,受恩没报,得罪人没赔礼,这都是我没责任的表现。由此推之,对家庭、对社会、对国家,乃至于对自己,都是有责任的。接下去,作者用了三个“凡属”,概括了所有的责任。

细细品读课文,紧紧围绕这一部分的“主要问题”,积极采用自主学习、同桌互议、小组讨论等方式深入赏析课文内容。

重点

目标1

难点

目标2

其他

项目

教具准备:多媒体。教学方法:朗读、合作、探究。

教师教法

课前预习导学

学生学法

引导学生自学,及时完成所布置的预习任务。

一、引语:

小时候,大人们告诉我:黄连最苦。现在,我告诉你们:出去旅游最乐。同学们,你们也来说说,什么最苦,什么最乐。

二、走近作者:

梁启超,我国近代资产阶级改良主义者、学者、散文家。字卓如,号任公,别号饮冰室主人。曾师从康有为,与他一起成为我国近代维新派代表人物,并一起领导了著名的“戊戌变法”。他一生著述宏富,所遗《饮冰室合集》共计149卷,1000余万字,被誉为中国“百科全书式”的巨人。

三、学习生字:

恩惠( ) 缠着( ) 契约( ) 招lǎn( )

循环( )xiè( )却 监dū( )死而后yǐ( )

四、主题把握:

痛苦与快乐,是人类永恒的话题。哲人志士有不少精彩的论

学生自主完成练习题。借助工具书,查找资料对课文进行预习。

学而时习之 不亦悦乎 温故而知新 可以为师矣 敏而好学 不耻下问 自主·合作·探究 互助·相长·共享 学而不厌 诲人不倦 学而不思则罔 思而不学则殆 业精于勤 行成于思

八年级语文(上册)导学稿 班 组 号学生姓名:

5、作者是怎样论述苦乐与责任之间的关系的?结论是什么?

明确:作者认为:人因有责任而苦,尽大责则大快乐,尽小责得小快乐。你想解脱痛苦,就要尽责,想谢却责任将永远痛苦,快乐之权操在你手,苦中有乐,苦乐循环,人间趣味。 结论:要在尽责中寻找快乐。)

三、合作探究:梁启超在本文中列举了许多仁人志士的忧国忧民、诸圣诸佛的悲天悯人的事例,你是怎样看待他们的“苦乐观”?你结合课文的具体语句来谈谈。

从文中找出“尽得大的责任,就得大快乐。” “日日尽责任,便日日得苦中真乐。”“责任是要解除了才没有,并不是卸了就没有。”“责任不能逃躲,只有大小的分别。”“想躲责任,只是自投苦海,痛苦永远不能解除。”“快乐之权,操之在己”。 )这些认识超越了古人“仁者乐山,智者乐水” “与民同乐”之类的苦乐观,将承担社会责任,完成社会责任作为一件最大的乐事来谈,反映了作者积极进取的人生观.

的一条路。

④怎样才能接近实际?

⑤光靠观察还不够,还得有行动。

A.①②③④⑤ B.③①④②⑤ C.③①②④⑤ D.①③②④⑤

3、按要求填空。

(1)、《最苦与最乐》选自《梁启超全集》,作者是近代资产阶级改良主义者、学者梁启超。字卓如,号任公,别号饮冰室主人。

(2)、文章开头连用四个设问句,作者这样写的作用是引发读者的思考,同时也引出作者的观点——背着未了的责任最痛苦。

4、阅读课文首尾两段,回答问题。

(1)、文章最后一段论述的观点是:人应当勇于承担责任,而不应当逃避责任。

(2)、选段采用什么论证方法?请结合选文内容试做简要分析。

选文采用了对比论证的方法,拿“尽得大的责任”和“尽得小的责任”来对比,阐明责任伴随人生的全过程,不能逃避;在责任中可以体味到真正的快乐。

(3)、“有人说:‘既然这苦是从负责任而生的,我若是将责任卸却,岂不是就永远没有苦了吗?’”这句话写了有些人的反对意见,这样写有什么作用?

一是可以增强文章的说服力,使论证更加的严密;再者也可以借此增强文章的深度和广度。

(4)、概括作者认为真正的痛苦源自什么?你是怎样看待“责任”的?

痛苦源自应尽的责任没有尽。每一个人都有责任,尽责任是我们生活不可缺少的内容,尽责任就会快乐;逃避应尽的责任,就会陷入痛苦。

一课一得:

当堂达标促学

学生学法

1、根据提示修改病句。

在众多的“两地书”中,记者发现该校指挥军官基础教育学院学员二旅学员李强与父亲的通信很有代表性。这两封书信,语言质朴,情真意切。①父亲的“吃苦也是福”那句让人印象深刻。追逐强军梦,需军民携手共同奋进。军校学员的成长成才,离不开学校的培养,也离不开学员家长的教育。②这两封书信让我们更深刻地认识到家书、家庭教育对年轻人成长的巨大。

(1)、句①语序不当,应改为:父亲的那句“吃苦也是福”让人印象深刻。(2)、句②成分残缺,应改为:这两封书信让我们更深刻地认识到家书、家庭教育对年轻人成长的巨大影响。

2、填入下面横线处的句子,顺序排列最恰当的一项是( B )

想和做怎样才能够联结起来呢?___________________________

①想的时候要从实际出发,就不能“空想”,必须去接近实际。

②当然要观察。

③我们常常听说“从实际出发”这句话,这就是想和做联结起来

利用自己对课文内容的理解和所掌握的知识,认真完成练习题,达到以练促学的目的。

学生

自评

小组

评价

教师

评价

八年级语文(上册)导学稿 班 组 号学生姓名:

序号

日期

执笔

八年语文组

审核

李树锐

与责任相关的诗句

天下兴亡,匹夫有责。

——顾炎武

责任就是对自己要求去做的事情有一种爱。

——歌德

课题

《最苦与最乐》第一课时

课型

新授课

学

习

目

标

1、体会本文排比修辞手法的运用;理解本文论证严密的写作特色。

2、在掌握有关议论文知识的基础上理解文章内容;欣赏作者流畅、简练的语言。

教师教法

课上交流助学

学生学法

引导学生通过小组合作,探究课文内容,体会作者的情感,感受作品语言的魅力。

一、引语:

梁启超是中国颇有影响的大学者、思想家,他的远见卓识、深厚的思想文化修养,他的忧国忧民,以天下为己任的热烈情怀共同铸成了这种庄重的语言风格。本文的关于人生观的大问题,作者当然要多一份深思熟虑。作者将自己对人生的思考娓娓道来,语重心长。读起来使人感到句句教诲。

二、小组合作,探究问题:

1、课文为什么在第1自然段不直接提出观点,而先否定其他答案?

因为把贫、失意、老、死当作人生最大的痛苦,正是许多人的想法。如果否定了这些答案,读者就会寻找新的答案。否定其他答案,再提出自己的观点,就不会显得突兀,有水到渠成之妙。以设问开头,还能引发读者思索,激起读者的共鸣。

2、在作者笔下,“最苦”与“最乐”之间是什么关系?依据是什么?

两者是一个问题的两个方面——未尽责等于痛苦,尽责等于快乐,相辅相成。依据是“一日应尽的责任没有尽,到夜里头便是过的苦痛日子;一生应尽的责任没有尽,便死也带着苦痛往坟墓里去”“翻过来看,什么事最快乐呢?自然责任完了,算是人生第一件乐事”。

细细品读课文,紧紧围绕这一部分的“主要问题”,积极采用自主学习、同桌互议、小组讨论等方式深入赏析课文内容。

重点

目标1

难点

目标2

其他

项目

教具准备:多媒体。教学方法:朗读、合作、探究。

教师教法

课前预习导学

学生学法

引导学生自学,及时完成所布置的预习任务。

如何找准文章的中心论点

把握议论文的中心论点,是阅读议论文的关键,也是中考议论文的必考题型之一。

【典型例题】本文的中心论点是什么?

【参考答案】人生最大的痛苦是未尽到责任,人生最大的快乐是尽到了责任。

【技法点睛】论点应该是明确的判断,是作者看法的完整陈述,在形式上应该是完整的句子。有的文章标题就是中心论点,有的文章开头就提出中心论点,有些文章的中心论点则在文末,有些文章则是在论述的过程中提出中心论点,也有些文章的中心论点不是一目了然,是要通过归纳概括才能得出来的。

把握文章中心论点的方法有:找位置:标题、开篇、中间、结尾;分析论据,这个可以用来检验中心论点是否恰当;摘录法:这点适用于那些只有分论点而无中心论点的文章。

学生自主完成练习题。借助工具书,查找资料对课文进行预习。

学而时习之 不亦悦乎 温故而知新 可以为师矣 敏而好学 不耻下问 自主·合作·探究 互助·相长·共享 学而不厌 诲人不倦 学而不思则罔 思而不学则殆 业精于勤 行成于思

八年级语文(上册)导学稿 班 组 号学生姓名:

3、在这篇议论文中,为了证明自己的论点,作者都运用了哪些论证方法?举例说明。

论证方法——引证、例证、道理论证、对比论证等。

指导学生在文中找出具体句子。

好处:虽然本文谈的是严肃的话题,但由于句式、论证方法的变化,使得文章的语言凝重却不呆滞,有一股灵动之气。

白易懂简单朴素、迹近老生常谈又确实是真理的道理。我引一首宋代大儒朱子的诗:

少年易老学难成,一寸光阴不可轻。

未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

⑥这首诗的关键有二:一是要学习。比如你们对浩如烟海的中华经典必须有深刻的了解。最好能背诵几百首旧诗词和几十篇古文,让它们随时含蕴于你们心中,低吟于你们口头。这对于你们人文素质的提高,都会有极大的好处。二是要惜寸阴。光阴,对青年和老年,都是转瞬即逝,必须爱惜。“一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴”,这是古人留给我们的两句意义深刻的话。

⑦这就是一个耄耋老人对你们的肺腑之谈。

⑧青年们,好自为之。世界是你们的。

(选自《我的人生感悟》)

1、本文第④段中,作者认为“青年人的责任”是什么?

决定人类的前途,创造祖国的前途。

2、引用手法在本文中的使用,好处是什么?

增强文章的可读性,提高语言的表达效果,使其文采飞扬,内容更加充实、丰富。

3、文中第④段赞美青年人“感觉敏锐,英气蓬勃”,这使人联想起“青年人是早上八九点钟的太阳”。请你仿照后一种形象的语言,再写一句表达对青年人的赞美的话。

青年人是初春舒枝展叶的白杨。

4、文章结尾,长者嘱托“青年们,好自为之”,那么,青年人应该怎么做?结合本文内容,请谈谈你的理解。

青年人要加强学习。“对浩如烟海的中华经典必须有深刻的了解。”青年人要珍惜时间。“光阴,对青年和老年,都是转瞬即逝,必须爱惜。”

一课一得:

当堂达标促学

学生学法

希望在你们身上

季羡林

①中国古话说:“长江后浪推前浪,世上新人换旧人。”

②人类社会的进步,有如运动场上的接力赛。老年人跑第一棒,中年人跑第二棒,青年人跑第三棒。各有各的长度,各有各的任务,互相协调,共同努力,以期获得最后胜利。这里面并没有高低之分,而只有前后之别。老年人先走,青年人也会变老。如此循环往复,流转不息。这是宇宙和人世间的永恒规律,谁也改变不了一丝一毫。所谓社会的进步,就寓于其中。

③这一番道理,虽然老生常谈,然而却是真理。

④人世间的真理都是明白易懂的。可是,芸芸众生,花花世界,浑浑噩噩者居多,而明明白白者实少。你们青年人感觉敏锐,英气蓬勃,首先应该认识这个真理。要想树立正确的人生观和价值观,也必须从这里开始。换句话说就是,要认清自己在人类社会进化的漫漫长河中的地位。人类的前途要由你们来决定,祖国的前途要由你们来创造。这就是你们青年人的责任。千万不要把人生观和价值观当作一个哲学命题来讨论,徒托空谈,无补实际。一切人生观和价值观,离开了这个责任感,都是空谈。

⑤那么,我作为一个老人,要对你们说些什么座右铭呢?你们想要从我这里学些什么经验呢?我没有什么哲理,我也讨厌说些空话、废话、假话、大话。我一无灵丹妙药,二无锦囊妙计。我只有一点明

利用自己对课文内容的理解和所掌握的知识,认真完成练习题,达到以练促学的目的。

学生

自评

小组

评价

教师

评价

学而时习之 不亦悦乎 温故而知新 可以为师矣 敏而好学 不耻下问 自主·合作·探究 互助·相长·共享 学而不厌 诲人不倦 学而不思则罔 思而不学则殆 业精于勤 行成于思

同课章节目录

- 第一单元

- 1 巴东三峡

- 2 周庄水韵

- 3 *青海湖,梦幻般的湖

- 4 *走进纽约

- 第二单元

- 5 北京喜获2008年奥运会主办权

- 6 别了,“不列颠尼亚”

- 7 *生命之舟

- 8 杂交水稻之父--袁隆平

- 第三单元

- 9 纪念白求恩

- 10 *谈语言

- 11 最苦与最乐

- 12 *懒惰的智慧

- 第四单元

- 13 鲁提辖拳打镇关西

- 14 范进中举

- 15 *选举风波

- 16 *山米与白鹤

- 第五单元

- 17 花儿为什么这样红

- 18 雨林的毁灭--世界性灾难

- 19 海洋是未来的粮仓

- 20 世纪之交的科学随想

- 第六单元

- 21 小石潭记

- 22 答谢中书书

- 23 记承天寺夜游

- 24 *满井游记

- 25 诗词五首

- 第七单元

- 26 古文二则

- 27 曹刿论战

- 28 *干将莫邪

- 29 *劳山道士

- 30 诗词五首