2016年【人民版】高一历史必修二专题一中国古代经济的基本结构第4课古代中国的经济政策导学案

文档属性

| 名称 | 2016年【人民版】高一历史必修二专题一中国古代经济的基本结构第4课古代中国的经济政策导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 290.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-11-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

专题一

古代中国的经济结构与特点

四

古代中国的经济政策

学生版:

1、专题总览:

农业

基本结构

手工业

古代中国经济的

商业

基本结构与特点

重农抑商政策

经济政策

“海禁”政策

2、本课课题:古代中国的经济政策

3、课程标准:了解“重农抑商”、“海禁”等政策及其影响;分析中国资本主义萌芽发展缓慢原因。

4、知识结构:

重农抑商政策—历朝基本的经济政策

古代中国的经济政策

资本主义萌芽发展缓慢

“海禁”政策---明清对外贸易政策

一、重农抑商政策

1、含义:又叫“重本弃末”“强本弱末”,强调发展______,限制商业和__________的发展。

2、确立:战国时期的___________明确规定了重农抑商的原则,此后,中国古代历朝大都执行重农抑商的政策。

材料链接:“僇力本业,耕织致粟帛多者,复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(奴

)。”

思考:“本”、“末”分别是指什么?材料反映出商鞅变法确立了什么经济政策?

3、根本原因:_____________________________________________.

材料链接:夫用贫求富,农不如工,工不如商。-——《史记·货殖列传》

思考:根据材料分析政府抑商的原因。

4、目的

①经济目的:维护专制主义国家政权的__________;

②政治目的:保障国家的安全,维护政治的稳定,巩固君主的地位;

③根本目的:____________。

材料链接:“民农则朴,朴则易用,易用则边境安,主位尊①。民农则重,重则少私义,少私义则

公法立②,力专一。民农则其产复,其产复则重徙,重徙③则死处而无二虑。”—《吕氏春秋·上农》

思考:材料反映出重农可以产生怎样的作用?

保障_______的安全,维护______的稳定,巩固_____的地位。

5、重农抑商政策的表现:

(1)重农:奖励农耕,劝课农桑,轻徭薄赋,奖励垦荒,兴修水利。

(2)抑商:

①歧视商人,限制商人的社会地位。

例如:西汉初年,政府规定商人不得衣丝乘车;汉武帝推行打击富商大贾、发展官营工商业的政策;

西汉时确立商人应入市籍的制度,一入市籍不得为官的制度。这些事例表明西汉商人的社会地位较低。

②实行______制度,限制民营商业范围。

专卖制度是指国家对某种产品的买卖、生产进行垄断的一种制度。例如汉武帝时代开始实行盐铁官营制度。

③对民营工商业不断加征赋税。

例如:汉初抑商,商人的赋税加倍,即“重租税以困辱之”。历代往往有多重属于流通税的关津之税和属于营业税的市肆之税。

④_____以前政府对商人和市场严格管制。

宋以前,商品交换场所---市(包括草市)都是政府设官管理的官市,商业活动有严格的时间和空间限制。

⑤明清时期实行“_______”政策,严格限制民间海外贸易。

⑥组建庞大的_______________,压制民营手工业的发展。

6、地位:重农抑商政策是中国历代王朝________的经济政策。

7、影响:

(1)积极作用:封建社会的前期以积极作用为主:

①经济上:有利于_____________,推动农业经济发展,从而巩固封建国家的____________;

②政治上:有利于____________和对农民的控制,进而保障国家安全,维护封建国家的____________。

(2)消极影响:封建社会的后期以消极作用为主:

长期的重农抑商政策,使社会经济活力受到压抑,尤其是到了明清时期,它严重阻碍了商品经济和_________________的发展,从而阻碍了社会的进步。

思考1:你认为应该如何处理农业与手工业、商业的关系?

思考2:古代中国历朝统治者都实行“重农抑商”

政策,为什么工商业经济仍在不断地发展?

根本原因:___________________的必然结果。

重要因素:政府的某些政策客观上有利于商品经济发展的政策。例如:秦统一度量衡和货币(半两钱)

。

二、“海禁”政策

1、含义:明清王朝禁止中国人赴海外经商和限制外国商人到中国进行贸易的政策称为“海禁”。

注意:是禁止民间贸易往来,对外贸易在官方控制下进行。

明清官方控制下的对外贸易,主要体现为:

①朝贡贸易:

A、含义:朝贡贸易就是中国政府与海外诸国官方的进贡和回赐关系。

B、代表:郑和下西洋。

C、评价:这种朝贡贸易,往往“厚往薄来”“倍偿其价”,目的不在于获取最大的经济效益,而是宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝的需求。

②清朝鸦片战争前由政府特许的广州“十三行”统一经营对外贸易。

2、原因:

(1)直接原因:

明朝:____________________;

清朝:_______________________。

(2)客观原因:__________________________。

(3)根本原因:_____________________________的产物。

史料链接---阅读下列材料,概括明清实行海禁的原因。

材料一:以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国。

——《明太祖实录》卷139

材料二:1656年六月,顺治帝发布申严海禁敕谕,命令从天津至广东沿海各地,一律严禁商民船只私自出海,有与郑氏等反清势力贸易者,

“不论官民,俱奏闻处斩……,不许片帆入江,一贼登岸。”。

材料三:乾隆皇帝在给英王乔治二世的信中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无,特因天朝所产茶叶、丝帛为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤。”

3、根本目的:__________________。

4、影响:

(1)积极:闭关锁国在一定程度上_________________,暂时维护了国家安全。

(2)消极(主要):闭关政策妨碍了__________的开拓,阻碍了______________________的发展;使中国长期_____________,未能及时地学习西方的先进科技,逐渐落后于世界潮流。

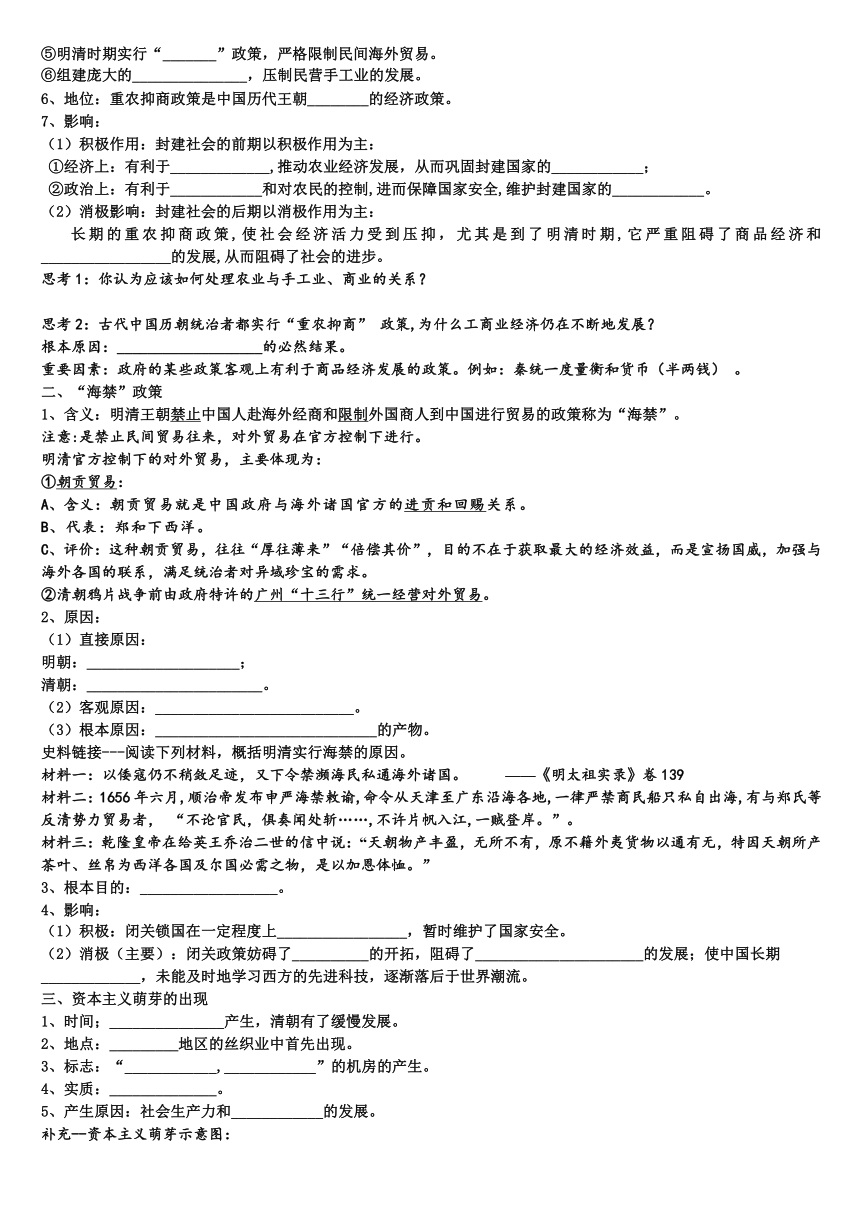

三、资本主义萌芽的出现

1、时间;_______________产生,清朝有了缓慢发展。

2、地点:_________地区的丝织业中首先出现。

3、标志:“____________,____________”的机房的产生。

4、实质:______________。

5、产生原因:社会生产力和____________的发展。

补充--资本主义萌芽示意图:

6、明清资本主义萌芽的特点:

(1)只出现于少数地区的少数商业中,稀疏而微弱,____________仍占统治地位。

(2)受封建制度阻碍,明清资本主义萌芽发展__________。

(3)是封建社会经济发展的必然结果,是封建社会内部出现的__________。

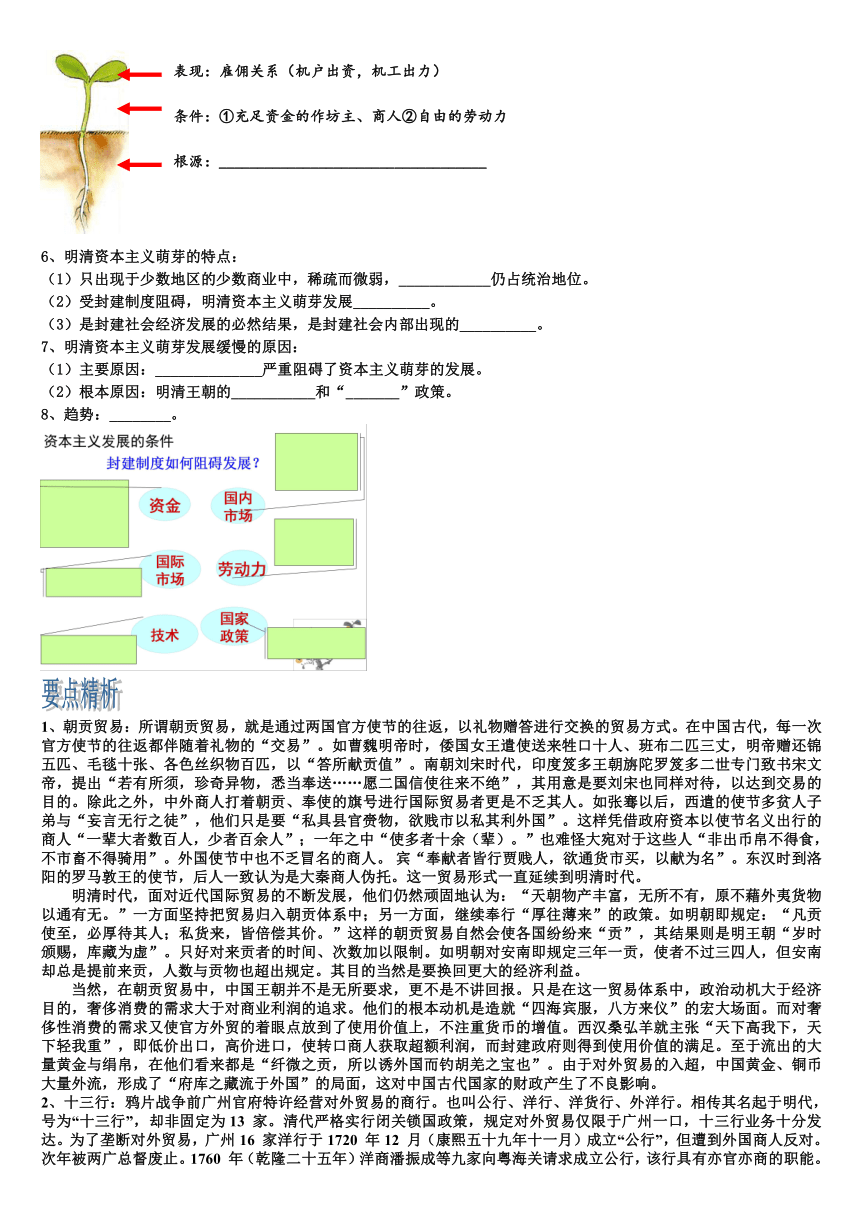

7、明清资本主义萌芽发展缓慢的原因:

(1)主要原因:______________严重阻碍了资本主义萌芽的发展。

(2)根本原因:明清王朝的___________和“_______”政策。

8、趋势:________。

1、朝贡贸易:所谓朝贡贸易,就是通过两国官方使节的往返,以礼物赠答进行交换的贸易方式。在中国古代,每一次官方使节的往返都伴随着礼物的“交易”。如曹魏明帝时,倭国女王遣使送来牲口十人、班布二匹三丈,明帝赠还锦五匹、毛毯十张、各色丝织物百匹,以“答所献贡值”。南朝刘宋时代,印度笈多王朝旃陀罗笈多二世专门致书宋文帝,提出“若有所须,珍奇异物,悉当奉送……愿二国信使往来不绝”,其用意是要刘宋也同样对待,以达到交易的目的。除此之外,中外商人打着朝贡、奉使的旗号进行国际贸易者更是不乏其人。如张骞以后,西遣的使节多贫人子弟与“妄言无行之徒”,他们只是要“私具县官赍物,欲贱市以私其利外国”。这样凭借政府资本以使节名义出行的商人“一辈大者数百人,少者百余人”;一年之中“使多者十余(辈)。”也难怪大宛对于这些人“非出币帛不得食,不市畜不得骑用”。外国使节中也不乏冒名的商人。 宾“奉献者皆行贾贱人,欲通货市买,以献为名”。东汉时到洛阳的罗马敦王的使节,后人一致认为是大秦商人伪托。这一贸易形式一直延续到明清时代。

明清时代,面对近代国际贸易的不断发展,他们仍然顽固地认为:“天朝物产丰富,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。”一方面坚持把贸易归入朝贡体系中;另一方面,继续奉行“厚往薄来”的政策。如明朝即规定:“凡贡使至,必厚待其人;私货来,皆倍偿其价。”这样的朝贡贸易自然会使各国纷纷来“贡”,其结果则是明王朝“岁时颁赐,库藏为虚”。只好对来贡者的时间、次数加以限制。如明朝对安南即规定三年一贡,使者不过三四人,但安南却总是提前来贡,人数与贡物也超出规定。其目的当然是要换回更大的经济利益。

当然,在朝贡贸易中,中国王朝并不是无所要求,更不是不讲回报。只是在这一贸易体系中,政治动机大于经济目的,奢侈消费的需求大于对商业利润的追求。他们的根本动机是造就“四海宾服,八方来仪”的宏大场面。而对奢侈性消费的需求又使官方外贸的着眼点放到了使用价值上,不注重货币的增值。西汉桑弘羊就主张“天下高我下,天下轻我重”,即低价出口,高价进口,使转口商人获取超额利润,而封建政府则得到使用价值的满足。至于流出的大量黄金与绢帛,在他们看来都是“纤微之贡,所以诱外国而钓胡羌之宝也”。由于对外贸易的入超,中国黄金、铜币大量外流,形成了“府库之藏流于外国”的局面,这对中国古代国家的财政产生了不良影响。

2、十三行:鸦片战争前广州官府特许经营对外贸易的商行

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )。也叫公行、洋行、洋货行、外洋行。相传其名起于明代,号为“十三行”,却非固定为13

家。清代严格实行闭关锁国政策,规定对外贸易仅限于广州一口,十三行业务十分发达。为了垄断对外贸易,广州16

家洋行于1720

年12

月(康熙五十九年十一月)成立“公行”,但遭到外国商人反对。次年被两广总督废止。1760

年(乾隆二十五年)洋商潘振成等九家向粤海关请求成立公行,该行具有亦官亦商的职能。1770

年公行裁撤,众商皆分行各办。直到1782年公行制度才最后确立下来。公行对官府负有承保和缴纳外洋船货税饷、规礼、传达官府政令、代递外商公文、管理外洋商船人员等义务,在清政府与外商交涉中起中间人作用。另一方面,它享有对外贸易特权,所有进出口商货都要经它买卖。初为牙行性质,后也自营买卖。自1820

年(嘉庆二十五年)伶丁洋面鸦片及各项商货走私贸易兴起之后,多数行家营业亏损,资金欠缺,负债很多,常有倒歇。《南京条约》规定开放五口通商,废止十三行独揽中国对外贸易的特权。从此,十三行遂日趋没落。

专题一

古代中国的经济结构与特点

四

古代中国的经济政策

教师版:

1、专题总览:

农业

基本结构

手工业

古代中国经济的

商业

基本结构与特点

重农抑商政策

经济政策

“海禁”政策

2、本课课题:古代中国的经济政策

3、课程标准:了解“重农抑商”、“海禁”等政策及其影响;分析中国资本主义萌芽发展缓慢原因。

4、知识结构:

重农抑商政策—历朝基本的经济政策

古代中国的经济政策

资本主义萌芽发展缓慢

“海禁”政策---明清对外贸易政策

一、重农抑商政策

1、含义:又叫“重本弃末”“强本弱末”,强调发展农耕,限制商业和手工业的发展。

2、确立:战国时期的商鞅变法明确规定了重农抑商的原则,此后,中国古代历朝大都执行重农抑商的政策。

材料链接:“僇力本业,耕织致粟帛多者,复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(奴

)。”

——《史记·商君列传》

思考:“本”、“末”分别是指什么?材料反映出商鞅变法确立了什么经济政策?

农业

商业和手工业

重农抑商政策。

3、原因:中国封建社会的经济基础是自给自足的小农经济。

材料链接:夫用贫求富,农不如工,工不如商。-——《史记·货殖列传》

思考:根据材料分析政府抑商的原因。

商业能够比农业获取更大的利益,诱使农耕者弃农经商,影响了农业的发展。

4、目的

①经济目的:维护专制主义国家政权的经济基础;

②政治目的:保障国家的安全,维护政治的稳定,巩固君主的地位;

③根本目的:巩固封建统治。

材料链接:“民农则朴,朴则易用,易用则边境安,主位尊①。民农则重,重则少私义,少私义则

公法立②,力专一。民农则其产复,其产复则重徙,重徙③则死处而无二虑。”—《吕氏春秋·上农》

思考:材料反映出重农可以产生怎样的作用?

保障国家的安全,维护政治的稳定,巩固君主的地位。

5、重农抑商政策的表现:

(1)重农:奖励农耕,劝课农桑,轻徭薄赋,奖励垦荒,兴修水利。

(2)抑商:

①歧视商人,限制商人的社会地位。

例如:西汉初年,政府规定商人不得衣丝乘车;汉武帝推行打击富商大贾、发展官营工商业的政策;

西汉时确立商人应入市籍的制度,一入市籍不得为官的制度。这些事例表明西汉商人的社会地位较低。

②实行专卖制度,限制民营商业范围。

专卖制度是指国家对某种产品的买卖、生产进行垄断的一种制度。例如汉武帝时代开始实行盐铁官营制度。

③对民营工商业不断加征赋税。

例如:汉初抑商,商人的赋税加倍,即“重租税以困辱之”。历代往往有多重属于流通税的关津之税和属于营业税的市肆之税。

④宋以前政府对商人和市场严格管制。

宋以前,商品交换场所---市(包括草市)都是政府设官管理的官市,商业活动有严格的时间和空间限制。

⑤明清时期实行“海禁”政策,严格限制民间海外贸易。

⑥组建庞大的官营手工业,压制民营手工业的发展。

6、地位:重农抑商政策是中国历代王朝基本的经济政策。

7、影响:

(1)积极作用:封建社会的前期以积极作用为主:

①经济上:有利于稳定农业人口,推动农业经济发展,从而巩固封建国家的经济基础;

②政治上:有利于安定人心和对农民的控制,进而保障国家安全,维护封建国家的政治稳定。

(2)消极影响:封建社会的后期以消极作用为主:

长期的重农抑商政策,使社会经济活力受到压抑,尤其是到了明清时期,它严重阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展,从而阻碍了社会的进步。

思考1:你认为应该如何处理农业与手工业、商业的关系?

在坚持农业基础地位的同时,也应大力发展工商业,实现国民经济综合平衡地发展。

思考2:古代中国历朝统治者都实行“重农抑商”

政策,为什么工商业经济仍在不断地发展?

根本原因:社会经济发展的必然结果。

重要因素:政府的某些政策客观上有利于商品经济发展的政策。例如:秦统一度量衡和货币(半两钱)

。

历代统治者对外实施开放政策;

历代统治者重视水陆交通的修建;

北宋政府对“市”的不限制政策;

唐宋以后的赋税制度改革等等。

二、“海禁”政策

1、含义:明清王朝禁止中国人赴海外经商和限制外国商人到中国进行贸易的政策称为“海禁”。

注意:是禁止民间贸易往来,对外贸易在官方控制下进行。

明清官方控制下的对外贸易,主要体现为:

①朝贡贸易:

A、含义:朝贡贸易就是中国政府与海外诸国官方的进贡和回赐关系。

B、代表:郑和下西洋。

C、评价:这种朝贡贸易,往往“厚往薄来”“倍偿其价”,目的不在于获取最大的经济效益,而是宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝的需求。

②清朝鸦片战争前由政府特许的广州“十三行”统一经营对外贸易。

2、原因:

(1)直接原因:

明朝:对付日本倭寇的侵扰;

清朝:对付东南沿海的抗清斗争。

(2)客观原因:西方殖民者向东方殖民扩张。

(3)根本原因:自给自足的封建自然经济的产物。

史料链接---阅读下列材料,概括明清实行海禁的原因。

材料一:以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国。

——《明太祖实录》卷139

材料二:1656年六月,顺治帝发布申严海禁敕谕,命令从天津至广东沿海各地,一律严禁商民船只私自出海,有与郑氏等反清势力贸易者,

“不论官民,俱奏闻处斩……,不许片帆入江,一贼登岸。”。

材料三:乾隆皇帝在给英王乔治二世的信中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无,特因天朝所产茶叶、丝帛为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤。”

3、根本目的:巩固封建统治。

4、影响:

(1)积极:闭关锁国在一定程度上抵御了外来侵略,暂时维护了国家安全。

(2)消极(主要):闭关政策妨碍了海外市场的开拓,阻碍了资本主义萌芽的发展;使中国长期与世界隔绝,未能及时地学习西方的先进科技,逐渐落后于世界潮流。

三、资本主义萌芽的出现

1、时间;明朝中后期产生,清朝有了缓慢发展。

2、地点:江南地区的丝织业中首先出现。

3、标志:“____________,____________”的机房的产生。

4、实质:雇佣关系。

5、产生原因:社会生产力和商品经济的发展。

补充--资本主义萌芽示意图:

6、明清资本主义萌芽的特点:

(1)只出现于少数地区的少数商业中,稀疏而微弱,自然经济仍占统治地位。

(2)受封建制度阻碍,明清资本主义吗,萌芽发展缓慢。

(3)是封建社会经济发展的必然结果,是封建社会内部出现的新事物。

7、明清资本主义萌芽发展缓慢的原因:

(1)主要原因:腐朽的封建制度严重阻碍了资本主义萌芽的发展。

(2)根本原因:明清王朝的重农抑商和“海禁”政策。

8、趋势:夭折、中断。

1、朝贡贸易:所谓朝贡贸易,就是通过两国官方使节的往返,以礼物赠答进行交换的贸易方式。在中国古代,每一次官方使节的往返都伴随着礼物的“交易”。如曹魏明帝时,倭国女王遣使送来牲口十人、班布二匹三丈,明帝赠还锦五匹、毛毯十张、各色丝织物百匹,以“答所献贡值”。南朝刘宋时代,印度笈多王朝旃陀罗笈多二世专门致书宋文帝,提出“若有所须,珍奇异物,悉当奉送……愿二国信使往来不绝”,其用意是要刘宋也同样对待,以达到交易的目的。除此之外,中外商人打着朝贡、奉使的旗号进行国际贸易者更是不乏其人。如张骞以后,西遣的使节多贫人子弟与“妄言无行之徒”,他们只是要“私具县官赍物,欲贱市以私其利外国”。这样凭借政府资本以使节名义出行的商人“一辈大者数百人,少者百余人”;一年之中“使多者十余(辈)。”也难怪大宛对于这些人“非出币帛不得食,不市畜不得骑用”。外国使节中也不乏冒名的商人。 宾“奉献者皆行贾贱人,欲通货市买,以献为名”。东汉时到洛阳的罗马敦王的使节,后人一致认为是大秦商人伪托。这一贸易形式一直延续到明清时代。

明清时代,面对近代国际贸易的不断发展,他们仍然顽固地认为:“天朝物产丰富,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。”一方面坚持把贸易归入朝贡体系中;另一方面,继续奉行“厚往薄来”的政策。如明朝即规定:“凡贡使至,必厚待其人;私货来,皆倍偿其价。”这样的朝贡贸易自然会使各国纷纷来“贡”,其结果则是明王朝“岁时颁赐,库藏为虚”。只好对来贡者的时间、次数加以限制。如明朝对安南即规定三年一贡,使者不过三四人,但安南却总是提前来贡,人数与贡物也超出规定。其目的当然是要换回更大的经济利益。

当然,在朝贡贸易中,中国王朝并不是无所要求,更不是不讲回报。只是在这一贸易体系中,政治动机大于经济目的,奢侈消费的需求大于对商业利润的追求。他们的根本动机是造就“四海宾服,八方来仪”的宏大场面。而对奢侈性消费的需求又使官方外贸的着眼点放到了使用价值上,不注重货币的增值。西汉桑弘羊就主张“天下高我下,天下轻我重”,即低价出口,高价进口,使转口商人获取超额利润,而封建政府则得到使用价值的满足。至于流出的大量黄金与绢帛,在他们看来都是“纤微之贡,所以诱外国而钓胡羌之宝也”。由于对外贸易的入超,中国黄金、铜币大量外流,形成了“府库之藏流于外国”的局面,这对中国古代国家的财政产生了不良影响。

2、十三行:鸦片战争前广州官府特许经营对外贸易的商行

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )。也叫公行、洋行、洋货行、外洋行。相传其名起于明代,号为“十三行”,却非固定为13

家。清代严格实行闭关锁国政策,规定对外贸易仅限于广州一口,十三行业务十分发达。为了垄断对外贸易,广州16

家洋行于1720

年12

月(康熙五十九年十一月)成立“公行”,但遭到外国商人反对。次年被两广总督废止。1760

年(乾隆二十五年)洋商潘振成等九家向粤海关请求成立公行,该行具有亦官亦商的职能。1770

年公行裁撤,众商皆分行各办。直到1782年公行制度才最后确立下来。公行对官府负有承保和缴纳外洋船货税饷、规礼、传达官府政令、代递外商公文、管理外洋商船人员等义务,在清政府与外商交涉中起中间人作用。另一方面,它享有对外贸易特权,所有进出口商货都要经它买卖。初为牙行性质,后也自营买卖。自1820

年(嘉庆二十五年)伶丁洋面鸦片及各项商货走私贸易兴起之后,多数行家营业亏损,资金欠缺,负债很多,常有倒歇。《南京条约》规定开放五口通商,废止十三行独揽中国对外贸易的特权。从此,十三行遂日趋没落。

表现:雇佣关系(机户出资,机工出力)

条件:①充足资金的作坊主、商人②自由的劳动力

根源:___________________________________

表现:雇佣关系(机户出资,机工出力)

条件:①充足资金的作坊主、商人②自由的劳动力

根源:___________________________________

古代中国的经济结构与特点

四

古代中国的经济政策

学生版:

1、专题总览:

农业

基本结构

手工业

古代中国经济的

商业

基本结构与特点

重农抑商政策

经济政策

“海禁”政策

2、本课课题:古代中国的经济政策

3、课程标准:了解“重农抑商”、“海禁”等政策及其影响;分析中国资本主义萌芽发展缓慢原因。

4、知识结构:

重农抑商政策—历朝基本的经济政策

古代中国的经济政策

资本主义萌芽发展缓慢

“海禁”政策---明清对外贸易政策

一、重农抑商政策

1、含义:又叫“重本弃末”“强本弱末”,强调发展______,限制商业和__________的发展。

2、确立:战国时期的___________明确规定了重农抑商的原则,此后,中国古代历朝大都执行重农抑商的政策。

材料链接:“僇力本业,耕织致粟帛多者,复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(奴

)。”

思考:“本”、“末”分别是指什么?材料反映出商鞅变法确立了什么经济政策?

3、根本原因:_____________________________________________.

材料链接:夫用贫求富,农不如工,工不如商。-——《史记·货殖列传》

思考:根据材料分析政府抑商的原因。

4、目的

①经济目的:维护专制主义国家政权的__________;

②政治目的:保障国家的安全,维护政治的稳定,巩固君主的地位;

③根本目的:____________。

材料链接:“民农则朴,朴则易用,易用则边境安,主位尊①。民农则重,重则少私义,少私义则

公法立②,力专一。民农则其产复,其产复则重徙,重徙③则死处而无二虑。”—《吕氏春秋·上农》

思考:材料反映出重农可以产生怎样的作用?

保障_______的安全,维护______的稳定,巩固_____的地位。

5、重农抑商政策的表现:

(1)重农:奖励农耕,劝课农桑,轻徭薄赋,奖励垦荒,兴修水利。

(2)抑商:

①歧视商人,限制商人的社会地位。

例如:西汉初年,政府规定商人不得衣丝乘车;汉武帝推行打击富商大贾、发展官营工商业的政策;

西汉时确立商人应入市籍的制度,一入市籍不得为官的制度。这些事例表明西汉商人的社会地位较低。

②实行______制度,限制民营商业范围。

专卖制度是指国家对某种产品的买卖、生产进行垄断的一种制度。例如汉武帝时代开始实行盐铁官营制度。

③对民营工商业不断加征赋税。

例如:汉初抑商,商人的赋税加倍,即“重租税以困辱之”。历代往往有多重属于流通税的关津之税和属于营业税的市肆之税。

④_____以前政府对商人和市场严格管制。

宋以前,商品交换场所---市(包括草市)都是政府设官管理的官市,商业活动有严格的时间和空间限制。

⑤明清时期实行“_______”政策,严格限制民间海外贸易。

⑥组建庞大的_______________,压制民营手工业的发展。

6、地位:重农抑商政策是中国历代王朝________的经济政策。

7、影响:

(1)积极作用:封建社会的前期以积极作用为主:

①经济上:有利于_____________,推动农业经济发展,从而巩固封建国家的____________;

②政治上:有利于____________和对农民的控制,进而保障国家安全,维护封建国家的____________。

(2)消极影响:封建社会的后期以消极作用为主:

长期的重农抑商政策,使社会经济活力受到压抑,尤其是到了明清时期,它严重阻碍了商品经济和_________________的发展,从而阻碍了社会的进步。

思考1:你认为应该如何处理农业与手工业、商业的关系?

思考2:古代中国历朝统治者都实行“重农抑商”

政策,为什么工商业经济仍在不断地发展?

根本原因:___________________的必然结果。

重要因素:政府的某些政策客观上有利于商品经济发展的政策。例如:秦统一度量衡和货币(半两钱)

。

二、“海禁”政策

1、含义:明清王朝禁止中国人赴海外经商和限制外国商人到中国进行贸易的政策称为“海禁”。

注意:是禁止民间贸易往来,对外贸易在官方控制下进行。

明清官方控制下的对外贸易,主要体现为:

①朝贡贸易:

A、含义:朝贡贸易就是中国政府与海外诸国官方的进贡和回赐关系。

B、代表:郑和下西洋。

C、评价:这种朝贡贸易,往往“厚往薄来”“倍偿其价”,目的不在于获取最大的经济效益,而是宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝的需求。

②清朝鸦片战争前由政府特许的广州“十三行”统一经营对外贸易。

2、原因:

(1)直接原因:

明朝:____________________;

清朝:_______________________。

(2)客观原因:__________________________。

(3)根本原因:_____________________________的产物。

史料链接---阅读下列材料,概括明清实行海禁的原因。

材料一:以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国。

——《明太祖实录》卷139

材料二:1656年六月,顺治帝发布申严海禁敕谕,命令从天津至广东沿海各地,一律严禁商民船只私自出海,有与郑氏等反清势力贸易者,

“不论官民,俱奏闻处斩……,不许片帆入江,一贼登岸。”。

材料三:乾隆皇帝在给英王乔治二世的信中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无,特因天朝所产茶叶、丝帛为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤。”

3、根本目的:__________________。

4、影响:

(1)积极:闭关锁国在一定程度上_________________,暂时维护了国家安全。

(2)消极(主要):闭关政策妨碍了__________的开拓,阻碍了______________________的发展;使中国长期_____________,未能及时地学习西方的先进科技,逐渐落后于世界潮流。

三、资本主义萌芽的出现

1、时间;_______________产生,清朝有了缓慢发展。

2、地点:_________地区的丝织业中首先出现。

3、标志:“____________,____________”的机房的产生。

4、实质:______________。

5、产生原因:社会生产力和____________的发展。

补充--资本主义萌芽示意图:

6、明清资本主义萌芽的特点:

(1)只出现于少数地区的少数商业中,稀疏而微弱,____________仍占统治地位。

(2)受封建制度阻碍,明清资本主义萌芽发展__________。

(3)是封建社会经济发展的必然结果,是封建社会内部出现的__________。

7、明清资本主义萌芽发展缓慢的原因:

(1)主要原因:______________严重阻碍了资本主义萌芽的发展。

(2)根本原因:明清王朝的___________和“_______”政策。

8、趋势:________。

1、朝贡贸易:所谓朝贡贸易,就是通过两国官方使节的往返,以礼物赠答进行交换的贸易方式。在中国古代,每一次官方使节的往返都伴随着礼物的“交易”。如曹魏明帝时,倭国女王遣使送来牲口十人、班布二匹三丈,明帝赠还锦五匹、毛毯十张、各色丝织物百匹,以“答所献贡值”。南朝刘宋时代,印度笈多王朝旃陀罗笈多二世专门致书宋文帝,提出“若有所须,珍奇异物,悉当奉送……愿二国信使往来不绝”,其用意是要刘宋也同样对待,以达到交易的目的。除此之外,中外商人打着朝贡、奉使的旗号进行国际贸易者更是不乏其人。如张骞以后,西遣的使节多贫人子弟与“妄言无行之徒”,他们只是要“私具县官赍物,欲贱市以私其利外国”。这样凭借政府资本以使节名义出行的商人“一辈大者数百人,少者百余人”;一年之中“使多者十余(辈)。”也难怪大宛对于这些人“非出币帛不得食,不市畜不得骑用”。外国使节中也不乏冒名的商人。 宾“奉献者皆行贾贱人,欲通货市买,以献为名”。东汉时到洛阳的罗马敦王的使节,后人一致认为是大秦商人伪托。这一贸易形式一直延续到明清时代。

明清时代,面对近代国际贸易的不断发展,他们仍然顽固地认为:“天朝物产丰富,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。”一方面坚持把贸易归入朝贡体系中;另一方面,继续奉行“厚往薄来”的政策。如明朝即规定:“凡贡使至,必厚待其人;私货来,皆倍偿其价。”这样的朝贡贸易自然会使各国纷纷来“贡”,其结果则是明王朝“岁时颁赐,库藏为虚”。只好对来贡者的时间、次数加以限制。如明朝对安南即规定三年一贡,使者不过三四人,但安南却总是提前来贡,人数与贡物也超出规定。其目的当然是要换回更大的经济利益。

当然,在朝贡贸易中,中国王朝并不是无所要求,更不是不讲回报。只是在这一贸易体系中,政治动机大于经济目的,奢侈消费的需求大于对商业利润的追求。他们的根本动机是造就“四海宾服,八方来仪”的宏大场面。而对奢侈性消费的需求又使官方外贸的着眼点放到了使用价值上,不注重货币的增值。西汉桑弘羊就主张“天下高我下,天下轻我重”,即低价出口,高价进口,使转口商人获取超额利润,而封建政府则得到使用价值的满足。至于流出的大量黄金与绢帛,在他们看来都是“纤微之贡,所以诱外国而钓胡羌之宝也”。由于对外贸易的入超,中国黄金、铜币大量外流,形成了“府库之藏流于外国”的局面,这对中国古代国家的财政产生了不良影响。

2、十三行:鸦片战争前广州官府特许经营对外贸易的商行

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )。也叫公行、洋行、洋货行、外洋行。相传其名起于明代,号为“十三行”,却非固定为13

家。清代严格实行闭关锁国政策,规定对外贸易仅限于广州一口,十三行业务十分发达。为了垄断对外贸易,广州16

家洋行于1720

年12

月(康熙五十九年十一月)成立“公行”,但遭到外国商人反对。次年被两广总督废止。1760

年(乾隆二十五年)洋商潘振成等九家向粤海关请求成立公行,该行具有亦官亦商的职能。1770

年公行裁撤,众商皆分行各办。直到1782年公行制度才最后确立下来。公行对官府负有承保和缴纳外洋船货税饷、规礼、传达官府政令、代递外商公文、管理外洋商船人员等义务,在清政府与外商交涉中起中间人作用。另一方面,它享有对外贸易特权,所有进出口商货都要经它买卖。初为牙行性质,后也自营买卖。自1820

年(嘉庆二十五年)伶丁洋面鸦片及各项商货走私贸易兴起之后,多数行家营业亏损,资金欠缺,负债很多,常有倒歇。《南京条约》规定开放五口通商,废止十三行独揽中国对外贸易的特权。从此,十三行遂日趋没落。

专题一

古代中国的经济结构与特点

四

古代中国的经济政策

教师版:

1、专题总览:

农业

基本结构

手工业

古代中国经济的

商业

基本结构与特点

重农抑商政策

经济政策

“海禁”政策

2、本课课题:古代中国的经济政策

3、课程标准:了解“重农抑商”、“海禁”等政策及其影响;分析中国资本主义萌芽发展缓慢原因。

4、知识结构:

重农抑商政策—历朝基本的经济政策

古代中国的经济政策

资本主义萌芽发展缓慢

“海禁”政策---明清对外贸易政策

一、重农抑商政策

1、含义:又叫“重本弃末”“强本弱末”,强调发展农耕,限制商业和手工业的发展。

2、确立:战国时期的商鞅变法明确规定了重农抑商的原则,此后,中国古代历朝大都执行重农抑商的政策。

材料链接:“僇力本业,耕织致粟帛多者,复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(奴

)。”

——《史记·商君列传》

思考:“本”、“末”分别是指什么?材料反映出商鞅变法确立了什么经济政策?

农业

商业和手工业

重农抑商政策。

3、原因:中国封建社会的经济基础是自给自足的小农经济。

材料链接:夫用贫求富,农不如工,工不如商。-——《史记·货殖列传》

思考:根据材料分析政府抑商的原因。

商业能够比农业获取更大的利益,诱使农耕者弃农经商,影响了农业的发展。

4、目的

①经济目的:维护专制主义国家政权的经济基础;

②政治目的:保障国家的安全,维护政治的稳定,巩固君主的地位;

③根本目的:巩固封建统治。

材料链接:“民农则朴,朴则易用,易用则边境安,主位尊①。民农则重,重则少私义,少私义则

公法立②,力专一。民农则其产复,其产复则重徙,重徙③则死处而无二虑。”—《吕氏春秋·上农》

思考:材料反映出重农可以产生怎样的作用?

保障国家的安全,维护政治的稳定,巩固君主的地位。

5、重农抑商政策的表现:

(1)重农:奖励农耕,劝课农桑,轻徭薄赋,奖励垦荒,兴修水利。

(2)抑商:

①歧视商人,限制商人的社会地位。

例如:西汉初年,政府规定商人不得衣丝乘车;汉武帝推行打击富商大贾、发展官营工商业的政策;

西汉时确立商人应入市籍的制度,一入市籍不得为官的制度。这些事例表明西汉商人的社会地位较低。

②实行专卖制度,限制民营商业范围。

专卖制度是指国家对某种产品的买卖、生产进行垄断的一种制度。例如汉武帝时代开始实行盐铁官营制度。

③对民营工商业不断加征赋税。

例如:汉初抑商,商人的赋税加倍,即“重租税以困辱之”。历代往往有多重属于流通税的关津之税和属于营业税的市肆之税。

④宋以前政府对商人和市场严格管制。

宋以前,商品交换场所---市(包括草市)都是政府设官管理的官市,商业活动有严格的时间和空间限制。

⑤明清时期实行“海禁”政策,严格限制民间海外贸易。

⑥组建庞大的官营手工业,压制民营手工业的发展。

6、地位:重农抑商政策是中国历代王朝基本的经济政策。

7、影响:

(1)积极作用:封建社会的前期以积极作用为主:

①经济上:有利于稳定农业人口,推动农业经济发展,从而巩固封建国家的经济基础;

②政治上:有利于安定人心和对农民的控制,进而保障国家安全,维护封建国家的政治稳定。

(2)消极影响:封建社会的后期以消极作用为主:

长期的重农抑商政策,使社会经济活力受到压抑,尤其是到了明清时期,它严重阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展,从而阻碍了社会的进步。

思考1:你认为应该如何处理农业与手工业、商业的关系?

在坚持农业基础地位的同时,也应大力发展工商业,实现国民经济综合平衡地发展。

思考2:古代中国历朝统治者都实行“重农抑商”

政策,为什么工商业经济仍在不断地发展?

根本原因:社会经济发展的必然结果。

重要因素:政府的某些政策客观上有利于商品经济发展的政策。例如:秦统一度量衡和货币(半两钱)

。

历代统治者对外实施开放政策;

历代统治者重视水陆交通的修建;

北宋政府对“市”的不限制政策;

唐宋以后的赋税制度改革等等。

二、“海禁”政策

1、含义:明清王朝禁止中国人赴海外经商和限制外国商人到中国进行贸易的政策称为“海禁”。

注意:是禁止民间贸易往来,对外贸易在官方控制下进行。

明清官方控制下的对外贸易,主要体现为:

①朝贡贸易:

A、含义:朝贡贸易就是中国政府与海外诸国官方的进贡和回赐关系。

B、代表:郑和下西洋。

C、评价:这种朝贡贸易,往往“厚往薄来”“倍偿其价”,目的不在于获取最大的经济效益,而是宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝的需求。

②清朝鸦片战争前由政府特许的广州“十三行”统一经营对外贸易。

2、原因:

(1)直接原因:

明朝:对付日本倭寇的侵扰;

清朝:对付东南沿海的抗清斗争。

(2)客观原因:西方殖民者向东方殖民扩张。

(3)根本原因:自给自足的封建自然经济的产物。

史料链接---阅读下列材料,概括明清实行海禁的原因。

材料一:以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国。

——《明太祖实录》卷139

材料二:1656年六月,顺治帝发布申严海禁敕谕,命令从天津至广东沿海各地,一律严禁商民船只私自出海,有与郑氏等反清势力贸易者,

“不论官民,俱奏闻处斩……,不许片帆入江,一贼登岸。”。

材料三:乾隆皇帝在给英王乔治二世的信中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无,特因天朝所产茶叶、丝帛为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤。”

3、根本目的:巩固封建统治。

4、影响:

(1)积极:闭关锁国在一定程度上抵御了外来侵略,暂时维护了国家安全。

(2)消极(主要):闭关政策妨碍了海外市场的开拓,阻碍了资本主义萌芽的发展;使中国长期与世界隔绝,未能及时地学习西方的先进科技,逐渐落后于世界潮流。

三、资本主义萌芽的出现

1、时间;明朝中后期产生,清朝有了缓慢发展。

2、地点:江南地区的丝织业中首先出现。

3、标志:“____________,____________”的机房的产生。

4、实质:雇佣关系。

5、产生原因:社会生产力和商品经济的发展。

补充--资本主义萌芽示意图:

6、明清资本主义萌芽的特点:

(1)只出现于少数地区的少数商业中,稀疏而微弱,自然经济仍占统治地位。

(2)受封建制度阻碍,明清资本主义吗,萌芽发展缓慢。

(3)是封建社会经济发展的必然结果,是封建社会内部出现的新事物。

7、明清资本主义萌芽发展缓慢的原因:

(1)主要原因:腐朽的封建制度严重阻碍了资本主义萌芽的发展。

(2)根本原因:明清王朝的重农抑商和“海禁”政策。

8、趋势:夭折、中断。

1、朝贡贸易:所谓朝贡贸易,就是通过两国官方使节的往返,以礼物赠答进行交换的贸易方式。在中国古代,每一次官方使节的往返都伴随着礼物的“交易”。如曹魏明帝时,倭国女王遣使送来牲口十人、班布二匹三丈,明帝赠还锦五匹、毛毯十张、各色丝织物百匹,以“答所献贡值”。南朝刘宋时代,印度笈多王朝旃陀罗笈多二世专门致书宋文帝,提出“若有所须,珍奇异物,悉当奉送……愿二国信使往来不绝”,其用意是要刘宋也同样对待,以达到交易的目的。除此之外,中外商人打着朝贡、奉使的旗号进行国际贸易者更是不乏其人。如张骞以后,西遣的使节多贫人子弟与“妄言无行之徒”,他们只是要“私具县官赍物,欲贱市以私其利外国”。这样凭借政府资本以使节名义出行的商人“一辈大者数百人,少者百余人”;一年之中“使多者十余(辈)。”也难怪大宛对于这些人“非出币帛不得食,不市畜不得骑用”。外国使节中也不乏冒名的商人。 宾“奉献者皆行贾贱人,欲通货市买,以献为名”。东汉时到洛阳的罗马敦王的使节,后人一致认为是大秦商人伪托。这一贸易形式一直延续到明清时代。

明清时代,面对近代国际贸易的不断发展,他们仍然顽固地认为:“天朝物产丰富,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。”一方面坚持把贸易归入朝贡体系中;另一方面,继续奉行“厚往薄来”的政策。如明朝即规定:“凡贡使至,必厚待其人;私货来,皆倍偿其价。”这样的朝贡贸易自然会使各国纷纷来“贡”,其结果则是明王朝“岁时颁赐,库藏为虚”。只好对来贡者的时间、次数加以限制。如明朝对安南即规定三年一贡,使者不过三四人,但安南却总是提前来贡,人数与贡物也超出规定。其目的当然是要换回更大的经济利益。

当然,在朝贡贸易中,中国王朝并不是无所要求,更不是不讲回报。只是在这一贸易体系中,政治动机大于经济目的,奢侈消费的需求大于对商业利润的追求。他们的根本动机是造就“四海宾服,八方来仪”的宏大场面。而对奢侈性消费的需求又使官方外贸的着眼点放到了使用价值上,不注重货币的增值。西汉桑弘羊就主张“天下高我下,天下轻我重”,即低价出口,高价进口,使转口商人获取超额利润,而封建政府则得到使用价值的满足。至于流出的大量黄金与绢帛,在他们看来都是“纤微之贡,所以诱外国而钓胡羌之宝也”。由于对外贸易的入超,中国黄金、铜币大量外流,形成了“府库之藏流于外国”的局面,这对中国古代国家的财政产生了不良影响。

2、十三行:鸦片战争前广州官府特许经营对外贸易的商行

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )。也叫公行、洋行、洋货行、外洋行。相传其名起于明代,号为“十三行”,却非固定为13

家。清代严格实行闭关锁国政策,规定对外贸易仅限于广州一口,十三行业务十分发达。为了垄断对外贸易,广州16

家洋行于1720

年12

月(康熙五十九年十一月)成立“公行”,但遭到外国商人反对。次年被两广总督废止。1760

年(乾隆二十五年)洋商潘振成等九家向粤海关请求成立公行,该行具有亦官亦商的职能。1770

年公行裁撤,众商皆分行各办。直到1782年公行制度才最后确立下来。公行对官府负有承保和缴纳外洋船货税饷、规礼、传达官府政令、代递外商公文、管理外洋商船人员等义务,在清政府与外商交涉中起中间人作用。另一方面,它享有对外贸易特权,所有进出口商货都要经它买卖。初为牙行性质,后也自营买卖。自1820

年(嘉庆二十五年)伶丁洋面鸦片及各项商货走私贸易兴起之后,多数行家营业亏损,资金欠缺,负债很多,常有倒歇。《南京条约》规定开放五口通商,废止十三行独揽中国对外贸易的特权。从此,十三行遂日趋没落。

表现:雇佣关系(机户出资,机工出力)

条件:①充足资金的作坊主、商人②自由的劳动力

根源:___________________________________

表现:雇佣关系(机户出资,机工出力)

条件:①充足资金的作坊主、商人②自由的劳动力

根源:___________________________________

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航