2016年岳麓版高二历史选修4第三单元第10课 民主革命的先行者孙中山 课件(共37张ppt)

文档属性

| 名称 | 2016年岳麓版高二历史选修4第三单元第10课 民主革命的先行者孙中山 课件(共37张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 860.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-11-16 11:51:42 | ||

图片预览

文档简介

课件37张PPT。 第10课

中国民主革命的先行者孙中山课标要求:

概述孙中山领导推翻清王朝君主专制制度、建立资产阶级共和国的主要史实,评价其在二十世纪中国社会巨变中的历史作用。1.知识与能力

了解孙中山探索革命真理、创建中国同盟会和提出三民主义学说的基本史实,体会孙中山追寻救国之路的艰辛历程及其百折不挠的奋斗精神。了解孙中山在缔造中华民国、推翻清王朝封建君主专制制度过程中的历史功绩,探讨孙中山在推动20世纪中国社会巨变中的历史作用。了解孙中山领导“二次革命”、反对袁世凯专制独裁斗争及领导护法运动的历程;探讨孙中山开创新三民主义时代的历史过程及其重要历史意义,对孙中山的先驱作用做出客观独立的历史评价。

2.过程与方法

组织学生观看《孙中山》等历史题材的影片,并运用多媒体手段再现历史情境,丰富学生的感性认识,使学生能够在此基础上对历史人物有一个全面的认识。在了解孙中山前期革命经历的基础上,深入探讨时代发展和人物心路历程的关系,在引导学生建构孙中山领导革命党人再造共和、组织护法运动、开创新三民主义时代的历史轮廓的同时,使学生对辛亥革命后孙中山继续革命的活动与革命理论有比较清晰的认识。

3.情感、态度与价值观

孙中山组建兴中会、中国同盟会,举行广州起义等活动,展示了一个革命先驱为了中华民族的独立和人民的幸福不懈奋斗的精神。通过学习,应积极继承和弘扬这种民族精神,培养坚强的意志和积极进取的人生态度,树立为民族的复兴而矢志努力的历史使命感和社会责任感。【教学目标】【教学重点】

1.孙中山联合其他革命团体组建中国同盟会,提出三民主义;孙中山领导推翻清王朝封建专制制度,建立资产阶级共和国的史实。

2.孙中山领导“二次革命”和护法运动;改组中国国民党,提出新三民主义学说。

【教学难点】

1.理解孙中山领导推翻清王朝封建专制制度、建立资产阶级共和国,是20世纪中国社会的第一次历史性巨变。

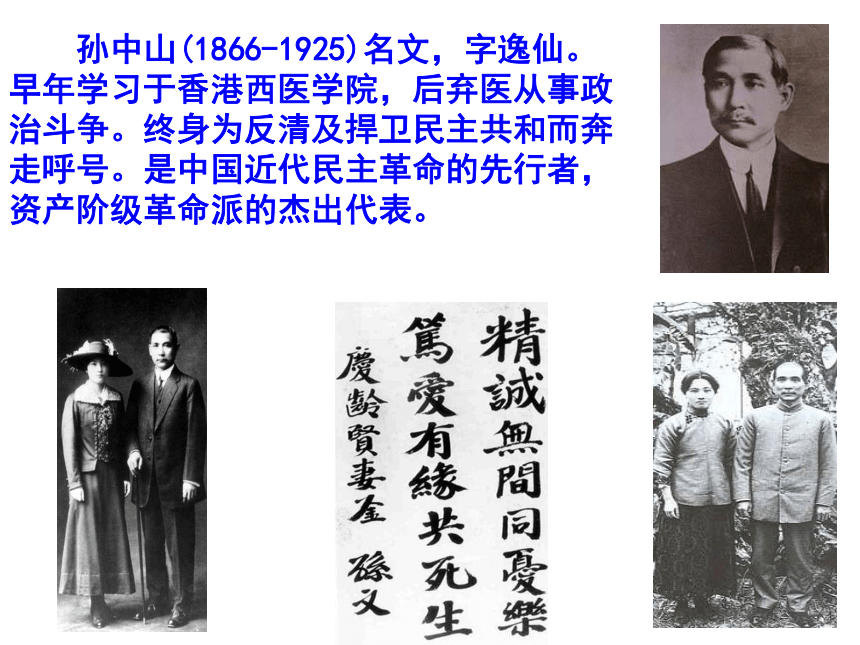

2.如何理解孙中山不断革命、与时俱进的精神品质。 孙中山(1866-1925)名文,字逸仙。早年学习于香港西医学院,后弃医从事政治斗争。终身为反清及捍卫民主共和而奔走呼号。是中国近代民主革命的先行者,资产阶级革命派的杰出代表。孙中山(1866.11.12—1925.03.12),名孙文,字载之,号逸仙。出生在广东省香山县(今中山市)翠亨村。早年学习于香港西医学院,后弃医从事政治斗争。终身为反清及捍卫民主共和而奔走呼号。中国近代民主主义革命的先行者,资产阶级革命派的杰出代表。中华民国和中国国民党创始人,三民主义的倡导者。首举彻底反封建的旗帜,“起共和而终帝制”。1905年成立中国同盟会。1911年辛亥革命后被推举为中华民国临时大总统。1929年6月1日,根据其生前遗愿,将陵墓永久迁葬于南京紫金山中山陵。1940年,国民政府通令全国,尊称其为“中华民国国父”。 孙中山出身于农家,学名文,号日新,后改逸仙。在日本时化名为中山樵,在长期奔走革命活动中曾多次改名。辛亥革命后始称孙中山,日本称孙文,欧美各国则称孙逸仙,在公文、函电中多自署孙文。

孙中山祖籍东莞县,明代中叶迁居香山县,定居翠亨村。孙中山自小就参与家中农业辅助劳动,自谓本“农家子也,生于畎亩,早知稼穑之艰难”。其家无田产,佃二亩半高租田耕种,难以糊口,其父达成还在村中打更报时。

1878年,得长兄孙眉的帮助,到檀香山就学达5年之久。医学院毕业后,曾在澳门、广州设馆行医,每天定时义诊赠药,故求医者门庭若市。

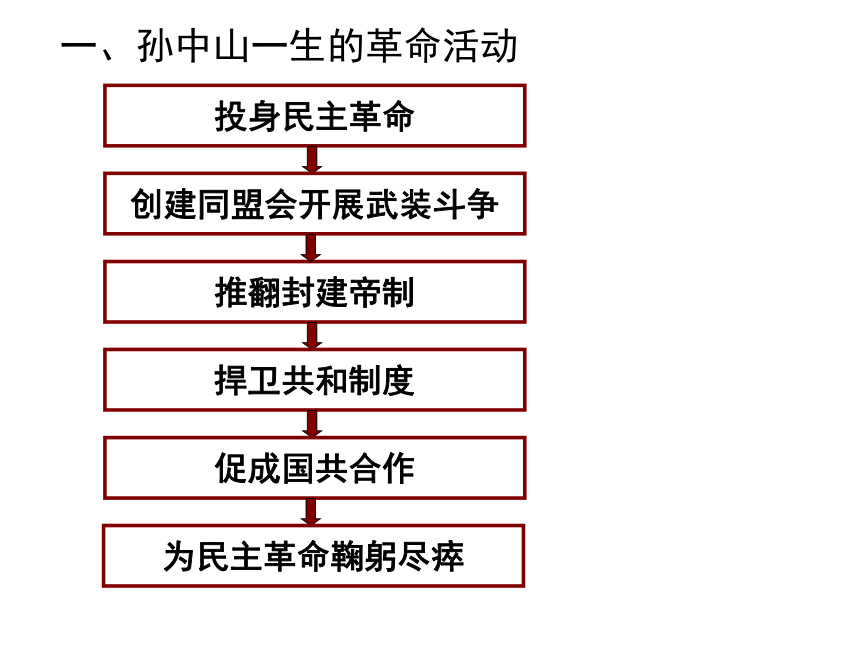

1894年春在翠亨家中草拟了《上李鸿章书》,并偕同陆皓东远赴天津求见李鸿章,希望他接纳其“人尽其才,地尽其利,物尽其用,货畅其流”的宏图伟略。但不获接见,于是他转赴檀香山,在孙眉的帮助下,几经艰辛,发动起广大华侨,组成了中国第一个资产阶级革命团体——兴中会。 一、孙中山一生的革命活动投身民主革命创建同盟会开展武装斗争推翻封建帝制捍卫共和制度促成国共合作为民主革命鞠躬尽瘁1.从“医人”到“医国”孙中山一生中的几次思想转变思考题1:归纳总结这次转变的原因民族危机的刺激

受西方式教育

国外生活求学经历但此时还不是个革命者,而是一个改良主义者。受时代和所受教育的影响,他把挽救危亡的希望寄托在清政府身上。思考2:你怎样看待孙中山对职业选择的认识?孙弃医从政,充分体现了个人职业选择以国家前途和民族未来为重。只有国家独立富强,个人价值才能更好的实现。2.从“改良”到“革命”思考题:归纳总结这次转变的原因民族危机的进一步加深

上书的失败,使他彻底丢掉了改良注意的幻想,认清了清政府的腐败反动本质1894年兴中会的成立,标志着他开始走上了民主革命的道路。

兴中会的宗旨是“振兴中华”。材料二“革命为惟一法门。”“我们必须倾覆满洲政府,建设民国。革命成功之日……废除专制,实行共和。”

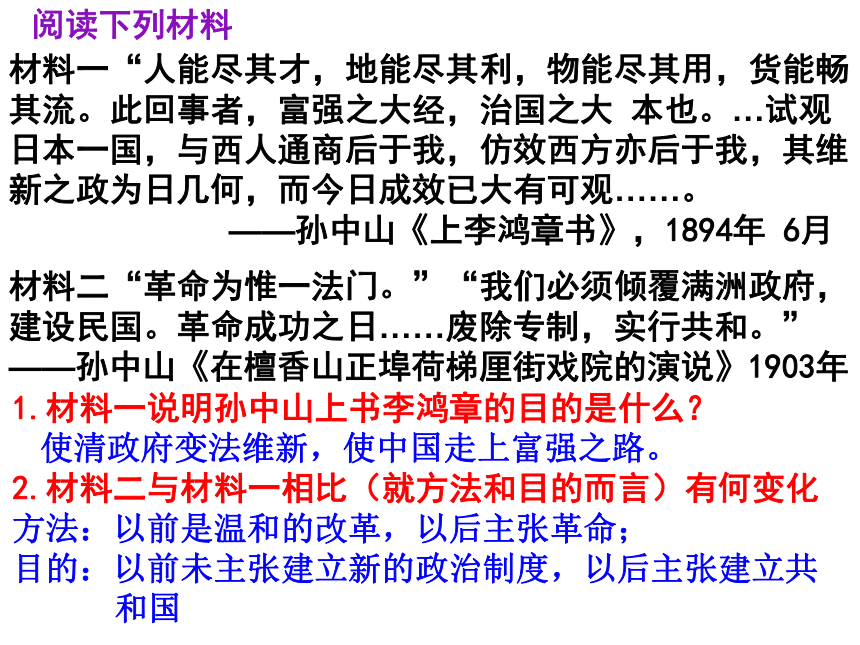

——孙中山《在檀香山正埠荷梯厘街戏院的演说》1903年材料一“人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流。此回事者,富强之大经,治国之大 本也。…试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观……。

——孙中山《上李鸿章书》,1894年 6月材料一说明孙中山上书李鸿章的目的是什么?

使清政府变法维新,使中国走上富强之路。

2.材料二与材料一相比(就方法和目的而言)有何变化

方法:以前是温和的改革,以后主张革命;

目的:以前未主张建立新的政治制度,以后主张建立共

和国阅读下列材料3.从“旧三民主义”到“新三民主义”思考题1:归纳总结这次转变的原因从旧三民主义为指导的革命失败中吸取了教训

受俄国十月革命的影响和共产国际的帮助

中国共产党的帮助思考2:新三民主义的内容有哪些?思考3:新旧三民主义有哪些不同?民族主义突出了反帝的内容

民权主义强调民主权利为一般平民所共有,主张在反帝反封建的基础上普遍平等。

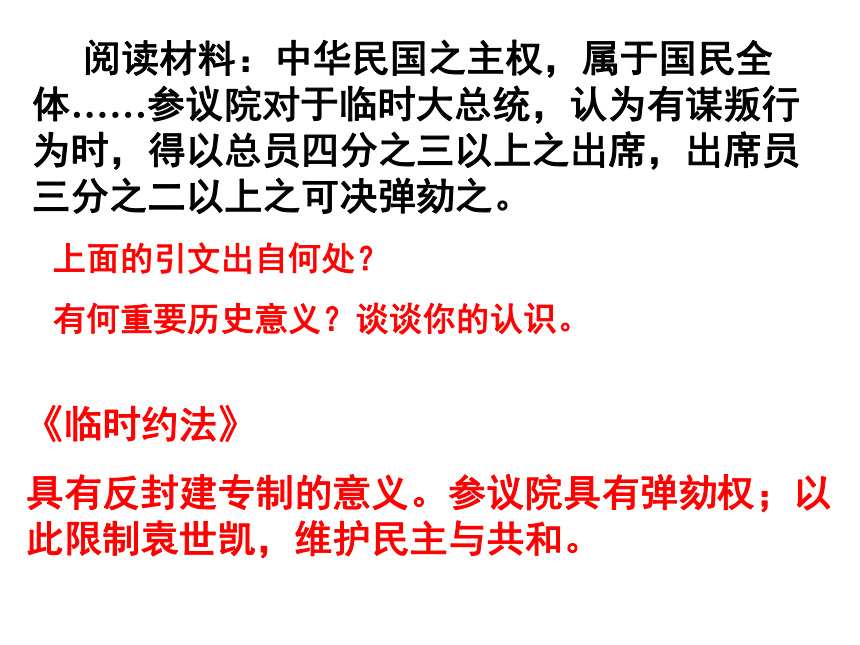

民生主义以“平均地权,节制资本”为原则,具体提出了农民土地问题和工人生活问题 阅读材料:中华民国之主权,属于国民全体……参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以总员四分之三以上之出席,出席员三分之二以上之可决弹劾之。上面的引文出自何处?

有何重要历史意义?谈谈你的认识。《临时约法》

具有反封建专制的意义。参议院具有弹劾权;以此限制袁世凯,维护民主与共和。新三民主义与三大政策之间的关系:

提示:

1、联俄,联共,扶助农工的三大政策是孙中山新三民主义的核心。

2、新三民主义是纲领,是奋斗目标;三大政策是实现纲领和目标的方法和手段,两者紧密联系。“知难行易”—三民主义的哲学理论基础认识:

1、高中阶段我们可不必去争论哪种说法更有理,应重在分析孙中山提出“知难行易”说的出发点和目的。2、孙中山强调主义、理论对革命运动的重要性。正由于此,孙中山创立了无疑是他那个时代最进步的思想。孙中山的新三民主义成为国共两党合作的政治基础,是因为它

A、发展了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策

B、增加了反对帝国主义侵略和平均地权的内容

C、与中国共产党民主革命纲领的基本原则相一致

D、是在中国共产党和共产国际指导下形成的对外反对帝国主义,对内反对民族压迫;授予一切反帝反封建的个人和团体一切自由及权利;平均地权,节制资本。 ——新三民主义消除内乱,打倒军阀,建立国内和平;推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立;统一中国为真正的民主共和国。 ——民主革命纲领 新三民主义与中共的民主革命纲领

A、性质相同,基本内容不同

B、内容基本相同,性质不同

C、性质和内容基本相同

D、目标相同,内容不同组织无产阶级,用阶级斗争的手段,建立劳农专政的政治,铲除私有财产制度,渐次达到一个共产主义的社会。 ——最高纲领4.从“依赖帝国主义”到“反对帝国主义” 孙中山早期曾努力争取日、英、法、美等国援助中国的革命和建设(如旧三民主义中就没有提出反对帝国主义的要求、南京临时政府成立后发布《告个友邦书》中承认帝国主义与清政府签定的不平等条约继续有效),但均无所获。

他在斗争中认识到,要争取中国独立富强就必须努力推翻帝国主义。晚年,他同帝国主义进行了坚决的斗争。1923年12月,帝国主义各国因广东革命政府截留粤海关关余和要求收回海关主权,集中大批军舰到广州河面对孙中山进行恫吓。孙中山在关余事件中态度果断坚决,迫使帝国主义各国在1924年5月应允照付广东政府应得的关余。新三民主义中增加了反帝的要求。材料1 “这十三年来,政治上、社会上种种黑暗腐败比前清更甚,人民困苦,日甚一日,……俄国虽迟我六年革命,而已成功;我虽早六年革命,而仍失败。”

——孙中山:《中国之现状及国民党改组问题》 1924

材料2 “我已嘱国民党进行民族革命运动之工作,俾中国可免帝国主义加诸中国的半殖民地状况之羁缚。为达到此目的起见,我已命国民党长此继续与你们提携”。

——孙中山《致苏俄遗书》,1925 (2)为了这场“民主革命”,孙中山在他生命的最后几年中,在思想、政治和方针政策上有何重大发展?促成孙中山这些重大发展的客观原因是什么?综合材料一至四,并运用你的历史知识,对孙中山作一最简要的评价。 请回答:(1)造成辛亥革命后13年中国政治、社会黑暗腐败的主要原因是什么?俄国革命和当时的中国革命有什么本质区别?主要原因:封建军阀统治;帝国主义压榨(帝国主义在中国实行分裂剥削的政策,中国的经济,政治发展的不平衡)。本质区别:前者是无产阶级革命;后者是资产阶级革命重大发展:提出了新民主义和三大政策。客观原因:依靠军阀屡遭失败(或国民党的涣散无力);苏联的帮助(或十月革命的影响);中国共产党的支持和影响。对孙中山的评价:是中国历史上的伟大人物,一生坚持民主革命(或是民主革命的先驱);顺应时代潮流,不断进步;最终走上了与共产党合作之路。①从对清政府幻想,和平改革救中国→用暴力革命推翻清政府②革命指导思想形成孙中山的一生①始终以国家民族利益为重,不计个人得失

②不屈不挠的斗争精神,屡败屡战①超越党派界线,与时俱进,实现人生跨越

②促成国共首次合作,推动国民革命达高潮▲对三民主义的评价

积极性:①是较完整的资产阶级民主革命纲领。

②表达了资产阶级在政治和经济上的利益和要求,反映了中国人民要求民族独立和民主权利的共同愿望 。

③推动了资产阶级革命的发展。

局限性:①没有明确反对帝国主义。②没有彻底的土地革命纲领,反封不彻底。

→说明资产阶级革命不可能彻底完成反帝反封的革命任务。维护民主共和的斗争(1913—1922) 孙中山积极宣传民生主义,号召实行平均地权,提倡兴办实业;还亲自担任了全国铁路督办,力图筹借外资修筑铁路干线.从1918~1920年,孙中山完成过去已着手撰写的《建国方略》,对以往的革命经验进行总结,提出了改造和建设中国的宏伟计划. 是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云

而变色,全国久蜇之人心乃大兴奋,怨愤所积,如怒涛

排壑,不可遏止,不半载而武昌之大革命以成。则斯役之价值,

直可惊天地,泣鬼神,与武昌革命之役并寿。——孙中山黄花岗七十二烈士纪念碑 人民英雄纪念碑----武昌起义孙中山召开第一次内阁会议1914年7月8日 孙中山在日本召开中华革命党成立大会 捍卫共和,坚持不懈黄埔军校的建立(1924) 开这个军官学校,独一无二的希望就是创造革命军,来挽救中国的危亡!

——孙中山1925年3月12日

孙中山辞世

1.孙中山资产阶级民主革命思想的核心是

A.民族主义 B.民权主义 C.民生主义D.民享主义

2.中国近代以来,“师夷长技以制夷”“中体西用”“兴办

洋务”“君主立宪”等思想的失败说明了

A.近代中国要谋求社会进步必须走革命的道路

B.提出这些思想的人都是志大才疏的人

C.近代中国不可能走向富强

D.中国必须进行辛亥革命

3.三民主义中,民权主义的政治目标是

A.推翻封建制度,反对满族贵族对中国的专制统治

B.推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国

C.推翻满族贵族的统治

D.推翻帝国主义的统治,建立中华民国4.三民主义的核心是民权主义,因为它

A.提出了政治革命的目标 B.制定了社会革命的方案

C.阐述了文化革命的纲要 D.反映了中国社会的矛盾

5.中华民国成立后,由孙中山颁布的中国历史上第一部资产阶级民主宪法是

A.《资政新篇》 B.《中华民国临时约法》

C.《中华民国约法》 D.《和平建国纲领》6.以下对三民主义的评价不正确的是

A.三民主义集中代表大地主,大资产阶级在政治,经济

上的利益

B.它集中反映了中国人民要求民族独立,民主权利和发

展经济的共同愿望

C.它推动了资产阶级民主革命运动的发展

D.在它的指导下,颁布了第一部资产阶级民主宪法

7.国共两党合作的政治基础是

A.三民主义 B.新三民主义

C. 三大政策 D.“知难行易”学说

8.孙中山在《民报》发刊词中,把同盟会的政治纲领阐发为三大主义,其中“民族主义”的含义是

A.推翻腐朽的清政府 B.结束帝国主义在中国的统治

C.建立资产阶级共和国 D.贯彻“平均主义”的主张9,材料:曾在护法运动期间追随孙中山的吴玉章回忆说:“从辛亥革命起,我们为了推翻清朝而迁就袁世凯,后来为了反对北洋军阀而利用西南军阀,再后来为了抵制西南军阀而培植陈炯明,最后陈炯明叛变了。这样看来,从前的一套革命老办法非改变不可,我们要从头做起。”

1,文中吴玉章所说的“革命老办法”是什么?

2,辛亥革命后孙中山领导的哪些斗争说明“革命老办法非改变不可” ?后来他是怎样改变的?

3,孙中山改变“革命老办法”说明了什么?1,老办法:不发动群众,依靠一派军阀打另一派军阀。

2,斗争:二次革命,护国运动,反对张勋复辟,护法运动。这些斗争基本上失败了。

改变:改组国民党,同意以“党内合作”方式与共产党合作;接受中共反帝反封建的主张,将旧三民主义发展为新三民主义,提出“联俄、联共、扶助农工”的三大政策。建立黄埔军校,以爱国思想和革命精神培养人才。

3,说明无论做什么事,不能墨守成规,要与时俱进。(小辞典)

同盟会·国民党·中华革命党·中国国民党 在中国近代史上,同盟会、国民党、中华革命党、中国国民党与中国国民党革命委员会是既有历史渊源关系而又相互区别的五个政党。中国同盟会于1905年8月成立于日本东京,推举孙中山为总理,是中国第一个全国性的统一的资产阶级革命政党。从此,资产阶级民主革命进入一个新阶段。1912年孙中山成立了国民党。国民党务实际由宋教仁主持。他主张实行政党政治,成立责任内阁。国民党不仅删除了同盟会政纲中的革命内容,而且为了实现议会选举的目标,把一大批官僚政客、立宪派拉进党内,成为一个成分复杂的无原则政党。“二次革命”,失败后被袁世凯下令解散。1914年孙中山召集部分国民党员在日本组建了中华革命党。通过这次改组,国民党人从失败中振作起来,集结在中华革命党人的旗帜下,投入新的反袁战斗,在国内组织了一些武装起义和暗杀活动。第二次护法运动的失败,加快了孙中山联俄、联共思想的转变。十月革命和五四运动给他极大启示,使他看到了中国革命的希望和人民群众的力量。为了适应革命形势的需要,孙中山于1919年10月将中华革命党改组为中国国民党,在共产国际和中国共产党的帮助下,1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州举行,这次大会的中心任务是重新改组国民党。改组后的中国国民党开始转变为工人、农民、城市小资产阶级和民族资产阶级联盟的政党,实行“联俄、联共、扶助农工”的三大政策,促进了国民党革命化。

中国民主革命的先行者孙中山课标要求:

概述孙中山领导推翻清王朝君主专制制度、建立资产阶级共和国的主要史实,评价其在二十世纪中国社会巨变中的历史作用。1.知识与能力

了解孙中山探索革命真理、创建中国同盟会和提出三民主义学说的基本史实,体会孙中山追寻救国之路的艰辛历程及其百折不挠的奋斗精神。了解孙中山在缔造中华民国、推翻清王朝封建君主专制制度过程中的历史功绩,探讨孙中山在推动20世纪中国社会巨变中的历史作用。了解孙中山领导“二次革命”、反对袁世凯专制独裁斗争及领导护法运动的历程;探讨孙中山开创新三民主义时代的历史过程及其重要历史意义,对孙中山的先驱作用做出客观独立的历史评价。

2.过程与方法

组织学生观看《孙中山》等历史题材的影片,并运用多媒体手段再现历史情境,丰富学生的感性认识,使学生能够在此基础上对历史人物有一个全面的认识。在了解孙中山前期革命经历的基础上,深入探讨时代发展和人物心路历程的关系,在引导学生建构孙中山领导革命党人再造共和、组织护法运动、开创新三民主义时代的历史轮廓的同时,使学生对辛亥革命后孙中山继续革命的活动与革命理论有比较清晰的认识。

3.情感、态度与价值观

孙中山组建兴中会、中国同盟会,举行广州起义等活动,展示了一个革命先驱为了中华民族的独立和人民的幸福不懈奋斗的精神。通过学习,应积极继承和弘扬这种民族精神,培养坚强的意志和积极进取的人生态度,树立为民族的复兴而矢志努力的历史使命感和社会责任感。【教学目标】【教学重点】

1.孙中山联合其他革命团体组建中国同盟会,提出三民主义;孙中山领导推翻清王朝封建专制制度,建立资产阶级共和国的史实。

2.孙中山领导“二次革命”和护法运动;改组中国国民党,提出新三民主义学说。

【教学难点】

1.理解孙中山领导推翻清王朝封建专制制度、建立资产阶级共和国,是20世纪中国社会的第一次历史性巨变。

2.如何理解孙中山不断革命、与时俱进的精神品质。 孙中山(1866-1925)名文,字逸仙。早年学习于香港西医学院,后弃医从事政治斗争。终身为反清及捍卫民主共和而奔走呼号。是中国近代民主革命的先行者,资产阶级革命派的杰出代表。孙中山(1866.11.12—1925.03.12),名孙文,字载之,号逸仙。出生在广东省香山县(今中山市)翠亨村。早年学习于香港西医学院,后弃医从事政治斗争。终身为反清及捍卫民主共和而奔走呼号。中国近代民主主义革命的先行者,资产阶级革命派的杰出代表。中华民国和中国国民党创始人,三民主义的倡导者。首举彻底反封建的旗帜,“起共和而终帝制”。1905年成立中国同盟会。1911年辛亥革命后被推举为中华民国临时大总统。1929年6月1日,根据其生前遗愿,将陵墓永久迁葬于南京紫金山中山陵。1940年,国民政府通令全国,尊称其为“中华民国国父”。 孙中山出身于农家,学名文,号日新,后改逸仙。在日本时化名为中山樵,在长期奔走革命活动中曾多次改名。辛亥革命后始称孙中山,日本称孙文,欧美各国则称孙逸仙,在公文、函电中多自署孙文。

孙中山祖籍东莞县,明代中叶迁居香山县,定居翠亨村。孙中山自小就参与家中农业辅助劳动,自谓本“农家子也,生于畎亩,早知稼穑之艰难”。其家无田产,佃二亩半高租田耕种,难以糊口,其父达成还在村中打更报时。

1878年,得长兄孙眉的帮助,到檀香山就学达5年之久。医学院毕业后,曾在澳门、广州设馆行医,每天定时义诊赠药,故求医者门庭若市。

1894年春在翠亨家中草拟了《上李鸿章书》,并偕同陆皓东远赴天津求见李鸿章,希望他接纳其“人尽其才,地尽其利,物尽其用,货畅其流”的宏图伟略。但不获接见,于是他转赴檀香山,在孙眉的帮助下,几经艰辛,发动起广大华侨,组成了中国第一个资产阶级革命团体——兴中会。 一、孙中山一生的革命活动投身民主革命创建同盟会开展武装斗争推翻封建帝制捍卫共和制度促成国共合作为民主革命鞠躬尽瘁1.从“医人”到“医国”孙中山一生中的几次思想转变思考题1:归纳总结这次转变的原因民族危机的刺激

受西方式教育

国外生活求学经历但此时还不是个革命者,而是一个改良主义者。受时代和所受教育的影响,他把挽救危亡的希望寄托在清政府身上。思考2:你怎样看待孙中山对职业选择的认识?孙弃医从政,充分体现了个人职业选择以国家前途和民族未来为重。只有国家独立富强,个人价值才能更好的实现。2.从“改良”到“革命”思考题:归纳总结这次转变的原因民族危机的进一步加深

上书的失败,使他彻底丢掉了改良注意的幻想,认清了清政府的腐败反动本质1894年兴中会的成立,标志着他开始走上了民主革命的道路。

兴中会的宗旨是“振兴中华”。材料二“革命为惟一法门。”“我们必须倾覆满洲政府,建设民国。革命成功之日……废除专制,实行共和。”

——孙中山《在檀香山正埠荷梯厘街戏院的演说》1903年材料一“人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流。此回事者,富强之大经,治国之大 本也。…试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观……。

——孙中山《上李鸿章书》,1894年 6月材料一说明孙中山上书李鸿章的目的是什么?

使清政府变法维新,使中国走上富强之路。

2.材料二与材料一相比(就方法和目的而言)有何变化

方法:以前是温和的改革,以后主张革命;

目的:以前未主张建立新的政治制度,以后主张建立共

和国阅读下列材料3.从“旧三民主义”到“新三民主义”思考题1:归纳总结这次转变的原因从旧三民主义为指导的革命失败中吸取了教训

受俄国十月革命的影响和共产国际的帮助

中国共产党的帮助思考2:新三民主义的内容有哪些?思考3:新旧三民主义有哪些不同?民族主义突出了反帝的内容

民权主义强调民主权利为一般平民所共有,主张在反帝反封建的基础上普遍平等。

民生主义以“平均地权,节制资本”为原则,具体提出了农民土地问题和工人生活问题 阅读材料:中华民国之主权,属于国民全体……参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以总员四分之三以上之出席,出席员三分之二以上之可决弹劾之。上面的引文出自何处?

有何重要历史意义?谈谈你的认识。《临时约法》

具有反封建专制的意义。参议院具有弹劾权;以此限制袁世凯,维护民主与共和。新三民主义与三大政策之间的关系:

提示:

1、联俄,联共,扶助农工的三大政策是孙中山新三民主义的核心。

2、新三民主义是纲领,是奋斗目标;三大政策是实现纲领和目标的方法和手段,两者紧密联系。“知难行易”—三民主义的哲学理论基础认识:

1、高中阶段我们可不必去争论哪种说法更有理,应重在分析孙中山提出“知难行易”说的出发点和目的。2、孙中山强调主义、理论对革命运动的重要性。正由于此,孙中山创立了无疑是他那个时代最进步的思想。孙中山的新三民主义成为国共两党合作的政治基础,是因为它

A、发展了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策

B、增加了反对帝国主义侵略和平均地权的内容

C、与中国共产党民主革命纲领的基本原则相一致

D、是在中国共产党和共产国际指导下形成的对外反对帝国主义,对内反对民族压迫;授予一切反帝反封建的个人和团体一切自由及权利;平均地权,节制资本。 ——新三民主义消除内乱,打倒军阀,建立国内和平;推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立;统一中国为真正的民主共和国。 ——民主革命纲领 新三民主义与中共的民主革命纲领

A、性质相同,基本内容不同

B、内容基本相同,性质不同

C、性质和内容基本相同

D、目标相同,内容不同组织无产阶级,用阶级斗争的手段,建立劳农专政的政治,铲除私有财产制度,渐次达到一个共产主义的社会。 ——最高纲领4.从“依赖帝国主义”到“反对帝国主义” 孙中山早期曾努力争取日、英、法、美等国援助中国的革命和建设(如旧三民主义中就没有提出反对帝国主义的要求、南京临时政府成立后发布《告个友邦书》中承认帝国主义与清政府签定的不平等条约继续有效),但均无所获。

他在斗争中认识到,要争取中国独立富强就必须努力推翻帝国主义。晚年,他同帝国主义进行了坚决的斗争。1923年12月,帝国主义各国因广东革命政府截留粤海关关余和要求收回海关主权,集中大批军舰到广州河面对孙中山进行恫吓。孙中山在关余事件中态度果断坚决,迫使帝国主义各国在1924年5月应允照付广东政府应得的关余。新三民主义中增加了反帝的要求。材料1 “这十三年来,政治上、社会上种种黑暗腐败比前清更甚,人民困苦,日甚一日,……俄国虽迟我六年革命,而已成功;我虽早六年革命,而仍失败。”

——孙中山:《中国之现状及国民党改组问题》 1924

材料2 “我已嘱国民党进行民族革命运动之工作,俾中国可免帝国主义加诸中国的半殖民地状况之羁缚。为达到此目的起见,我已命国民党长此继续与你们提携”。

——孙中山《致苏俄遗书》,1925 (2)为了这场“民主革命”,孙中山在他生命的最后几年中,在思想、政治和方针政策上有何重大发展?促成孙中山这些重大发展的客观原因是什么?综合材料一至四,并运用你的历史知识,对孙中山作一最简要的评价。 请回答:(1)造成辛亥革命后13年中国政治、社会黑暗腐败的主要原因是什么?俄国革命和当时的中国革命有什么本质区别?主要原因:封建军阀统治;帝国主义压榨(帝国主义在中国实行分裂剥削的政策,中国的经济,政治发展的不平衡)。本质区别:前者是无产阶级革命;后者是资产阶级革命重大发展:提出了新民主义和三大政策。客观原因:依靠军阀屡遭失败(或国民党的涣散无力);苏联的帮助(或十月革命的影响);中国共产党的支持和影响。对孙中山的评价:是中国历史上的伟大人物,一生坚持民主革命(或是民主革命的先驱);顺应时代潮流,不断进步;最终走上了与共产党合作之路。①从对清政府幻想,和平改革救中国→用暴力革命推翻清政府②革命指导思想形成孙中山的一生①始终以国家民族利益为重,不计个人得失

②不屈不挠的斗争精神,屡败屡战①超越党派界线,与时俱进,实现人生跨越

②促成国共首次合作,推动国民革命达高潮▲对三民主义的评价

积极性:①是较完整的资产阶级民主革命纲领。

②表达了资产阶级在政治和经济上的利益和要求,反映了中国人民要求民族独立和民主权利的共同愿望 。

③推动了资产阶级革命的发展。

局限性:①没有明确反对帝国主义。②没有彻底的土地革命纲领,反封不彻底。

→说明资产阶级革命不可能彻底完成反帝反封的革命任务。维护民主共和的斗争(1913—1922) 孙中山积极宣传民生主义,号召实行平均地权,提倡兴办实业;还亲自担任了全国铁路督办,力图筹借外资修筑铁路干线.从1918~1920年,孙中山完成过去已着手撰写的《建国方略》,对以往的革命经验进行总结,提出了改造和建设中国的宏伟计划. 是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云

而变色,全国久蜇之人心乃大兴奋,怨愤所积,如怒涛

排壑,不可遏止,不半载而武昌之大革命以成。则斯役之价值,

直可惊天地,泣鬼神,与武昌革命之役并寿。——孙中山黄花岗七十二烈士纪念碑 人民英雄纪念碑----武昌起义孙中山召开第一次内阁会议1914年7月8日 孙中山在日本召开中华革命党成立大会 捍卫共和,坚持不懈黄埔军校的建立(1924) 开这个军官学校,独一无二的希望就是创造革命军,来挽救中国的危亡!

——孙中山1925年3月12日

孙中山辞世

1.孙中山资产阶级民主革命思想的核心是

A.民族主义 B.民权主义 C.民生主义D.民享主义

2.中国近代以来,“师夷长技以制夷”“中体西用”“兴办

洋务”“君主立宪”等思想的失败说明了

A.近代中国要谋求社会进步必须走革命的道路

B.提出这些思想的人都是志大才疏的人

C.近代中国不可能走向富强

D.中国必须进行辛亥革命

3.三民主义中,民权主义的政治目标是

A.推翻封建制度,反对满族贵族对中国的专制统治

B.推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国

C.推翻满族贵族的统治

D.推翻帝国主义的统治,建立中华民国4.三民主义的核心是民权主义,因为它

A.提出了政治革命的目标 B.制定了社会革命的方案

C.阐述了文化革命的纲要 D.反映了中国社会的矛盾

5.中华民国成立后,由孙中山颁布的中国历史上第一部资产阶级民主宪法是

A.《资政新篇》 B.《中华民国临时约法》

C.《中华民国约法》 D.《和平建国纲领》6.以下对三民主义的评价不正确的是

A.三民主义集中代表大地主,大资产阶级在政治,经济

上的利益

B.它集中反映了中国人民要求民族独立,民主权利和发

展经济的共同愿望

C.它推动了资产阶级民主革命运动的发展

D.在它的指导下,颁布了第一部资产阶级民主宪法

7.国共两党合作的政治基础是

A.三民主义 B.新三民主义

C. 三大政策 D.“知难行易”学说

8.孙中山在《民报》发刊词中,把同盟会的政治纲领阐发为三大主义,其中“民族主义”的含义是

A.推翻腐朽的清政府 B.结束帝国主义在中国的统治

C.建立资产阶级共和国 D.贯彻“平均主义”的主张9,材料:曾在护法运动期间追随孙中山的吴玉章回忆说:“从辛亥革命起,我们为了推翻清朝而迁就袁世凯,后来为了反对北洋军阀而利用西南军阀,再后来为了抵制西南军阀而培植陈炯明,最后陈炯明叛变了。这样看来,从前的一套革命老办法非改变不可,我们要从头做起。”

1,文中吴玉章所说的“革命老办法”是什么?

2,辛亥革命后孙中山领导的哪些斗争说明“革命老办法非改变不可” ?后来他是怎样改变的?

3,孙中山改变“革命老办法”说明了什么?1,老办法:不发动群众,依靠一派军阀打另一派军阀。

2,斗争:二次革命,护国运动,反对张勋复辟,护法运动。这些斗争基本上失败了。

改变:改组国民党,同意以“党内合作”方式与共产党合作;接受中共反帝反封建的主张,将旧三民主义发展为新三民主义,提出“联俄、联共、扶助农工”的三大政策。建立黄埔军校,以爱国思想和革命精神培养人才。

3,说明无论做什么事,不能墨守成规,要与时俱进。(小辞典)

同盟会·国民党·中华革命党·中国国民党 在中国近代史上,同盟会、国民党、中华革命党、中国国民党与中国国民党革命委员会是既有历史渊源关系而又相互区别的五个政党。中国同盟会于1905年8月成立于日本东京,推举孙中山为总理,是中国第一个全国性的统一的资产阶级革命政党。从此,资产阶级民主革命进入一个新阶段。1912年孙中山成立了国民党。国民党务实际由宋教仁主持。他主张实行政党政治,成立责任内阁。国民党不仅删除了同盟会政纲中的革命内容,而且为了实现议会选举的目标,把一大批官僚政客、立宪派拉进党内,成为一个成分复杂的无原则政党。“二次革命”,失败后被袁世凯下令解散。1914年孙中山召集部分国民党员在日本组建了中华革命党。通过这次改组,国民党人从失败中振作起来,集结在中华革命党人的旗帜下,投入新的反袁战斗,在国内组织了一些武装起义和暗杀活动。第二次护法运动的失败,加快了孙中山联俄、联共思想的转变。十月革命和五四运动给他极大启示,使他看到了中国革命的希望和人民群众的力量。为了适应革命形势的需要,孙中山于1919年10月将中华革命党改组为中国国民党,在共产国际和中国共产党的帮助下,1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州举行,这次大会的中心任务是重新改组国民党。改组后的中国国民党开始转变为工人、农民、城市小资产阶级和民族资产阶级联盟的政党,实行“联俄、联共、扶助农工”的三大政策,促进了国民党革命化。

同课章节目录

- 第一单元 东西方先哲

- 第1课 先师孔子

- 第2课 思想家柏拉图

- 第3课 百科全书式的亚里士多德

- 第二单元 中国古代政治家

- 第4课 “千古一帝”秦始皇

- 第5课 唐太宗与“贞观之治”

- 第6课 康熙皇帝与多民族国家的巩固

- 第三单元 资产阶级政治家

- 第7课 克伦威尔与英国革命

- 第8课 美国首任总统华盛顿

- 第9课 法国大革命的捍卫者拿破仑

- 第10课 革命的先行者孙中山

- 第11课 圣雄甘地

- 第12课 土耳其国父凯末尔

- 第四单元 无产阶级革命家

- 第13课 革命导师马克思和恩格斯

- 第14课 苏联社会主义国家的奠基人列宁

- 第15课 新中国的缔造者毛泽东

- 第16课 改革开放的总设计师邓小平

- 第五单元 杰出的科学家

- 第17课 晚明科技群英

- 第18课 近代科学体系的奠基人牛顿

- 第19课 著名铁路工程师詹天佑

- 第20课 20世纪科学巨匠爱因斯坦

- 第21课 “地质之光”李四光