语文版九年级语文下册教案-21《古文二则》

文档属性

| 名称 | 语文版九年级语文下册教案-21《古文二则》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 161.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-11-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

21.古文二则

第一课时 四知

【学习目标】

1.朗读课文,正确理解课文内容。

2.把握课文中重点字词的意义。(重点)

3.品析人物语言,分析人物形象。(难点)

【教学过程】

一、新课导入

孔子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”曾子还说:“吾日三省吾身。”古人是多么重视自身的道德修养啊!今天我们来学习一位古人的故事,以期提高我们的道德修养。

二、预习展示

1.介绍作者。

范晔(398-445),字蔚宗,顺阳(今河南淅川人)。南朝宋著名史学家。

2.读准字音。

邓骘(zhì) 谒见(yè) 以遗震(wèi)

涿郡(zhuō)

称为(chēng)

3.理解文题。

明确:“四知”即“天知、神知、我知、子知”。

三、合作探究

(一)朗读课文,积累词汇。

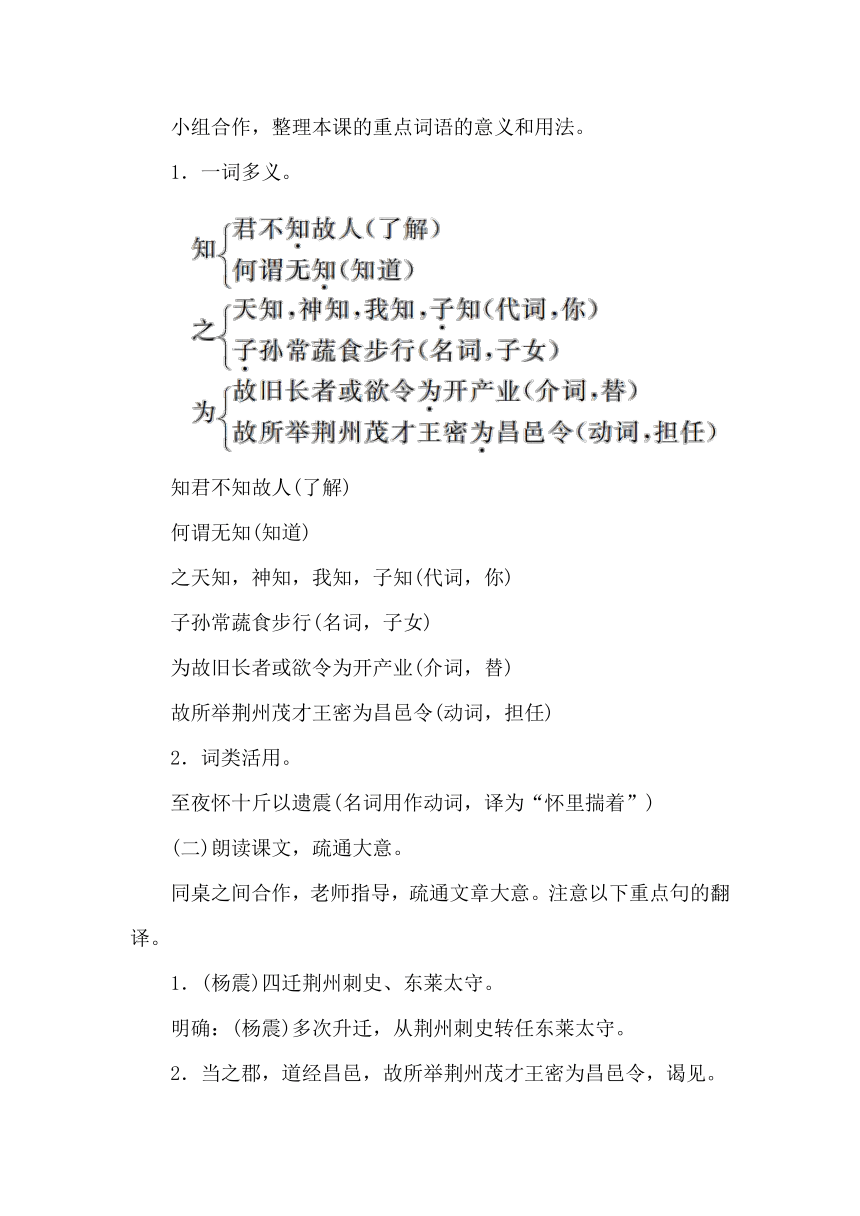

小组合作,整理本课的重点词语的意义和用法。

1.一词多义。

知君不知故人(了解)

何谓无知(知道)

之天知,神知,我知,子知(代词,你)

子孙常蔬食步行(名词,子女)

为故旧长者或欲令为开产业(介词,替)

故所举荆州茂才王密为昌邑令(动词,担任)

2.词类活用。

至夜怀十斤以遗震(名词用作动词,译为“怀里揣着”)

(二)朗读课文,疏通大意。

同桌之间合作,老师指导,疏通文章大意。注意以下重点句的翻译。

1.(杨震)四迁荆州刺史、东莱太守。

明确:(杨震)多次升迁,从荆州刺史转任东莱太守。

2.当之郡,道经昌邑,故所举荆州茂才王密为昌邑令,谒见。

明确:在他赴任途中,路上经过昌邑,他从前举荐的荆州秀才王密担任昌邑县令,前来拜见(杨震)。

3.使后世称为清白吏子孙,以此遗之,不亦厚乎!

明确:让后代被称作廉洁守正的官员的子孙,把这个馈赠给他们,不也很优厚吗?

(三)分析人物形象。

本文人物形象鲜明,语言刻画形象传神,请从下面语言中分析杨震的人物形象。

1.震曰:“天知,神知,我知,子知。何谓无知!”这句话表现了杨震怎样的品质?

明确:这句话形象地写出了杨震拒绝贿赂的坚定态度,表现了他清正廉洁的高尚品质。

2.“使后世称为清白吏子孙,以此遗之,不亦厚乎!”这句话表现了杨震怎样的品质?

明确:杨震拒绝利用手中的权力去为子孙开办一些产业,在他看来让后代做清官的子孙是对他们最大的馈赠。这里杨震拒开产业,表现了他廉洁俭朴。

四、板书设计

四 知

拒收下属贿赂——四知:天知、神知、我知、子知

拒绝为子孙开产业——使后世称为清白吏子孙

【教学反思】

《四知》相当于一篇人物小传,并非学习积累文言知识的典范文章。但主人公杨震的寥寥数语却极震撼人心。在教学时,我先是让学生朗读课文,解决读不准的字音和不理解的词语。让学生在结合注释译解文字的基础上着重分析人物语言,引导学生感知并树立正确的人生观、价值观。

第二课时 私心

【学习目标】

1.掌握文章重点实词和虚词的含义,正确翻译课文。(重点)

2.理清文章思路,理解文题,把握文章内容。(重点)

3.领悟“私心”的深刻含义。(难点)

【教学过程】

一、新课导入

“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,老百姓心目中的“好官”“清官”的标准古已有之,上一课我们也已经认识了一位清官杨震,接下来,让我们来学习《私心》,认识第五伦吧!

二、预习展示

1.第五伦简介。

第五伦,字伯鱼,东汉大臣,京兆长陵人。他的祖先是战国时齐国的田氏。田氏在西汉初迁徙至黄陵园的很多,所以以迁徙的次序作为姓氏。

2.读准字音。

辄(zhé) 悫(què) 便宜(biàn) 省视(xǐng)

蕴藉(jiè)

三、合作探究

(一)朗读课文,积累词汇。

1.小组合作,解释下面一词多义的词。

2.小组合作,解释下面词语的古义和今义。

吏人奏记及便宜者(古义:指对国家有利的事。今义:通常指价格低。)

性质悫(古义:性格质朴。今义:一种事物区别于其他事物的根本属性。)

每三公有所选举(古义:选拔举用贤能。今义:用投票或举手等方式表决选出代表或负责人。)

3.词类活用。

亦以此见轻(形容词用作动词,译为“看轻”)

(二)朗读课文,疏通大意。

同桌之间合作,老师指导,疏通文章大意。注意以下重点句的翻译。

1.吏人奏记及便宜者,亦并封上,其无私若此。

明确:官吏陈述的书面意见有利于国家的,他都封好上报,他就像这样毫无私心。

2.性质悫,少文采,在位以贞白称。

明确:他生性诚实,缺少文采,做官时以清廉著称。

3.若是者,岂可谓无私乎?

明确:像这样,怎么可以说没有私心呢?

(三)朗读课文,理清文章结构。

朗读课文,给文章划分层次。

明确:全文分成两层。第一层(自“伦奉公尽节……亦以此见轻”):写第五伦一心奉公,清洁廉明。第二层(自“或问伦曰……岂可以谓无私乎”):写第五伦向别人解释“私心”。

(四)小组讨论互动,理解内容。

1.既然《私心》中的第五伦如此大公无私,文章的题目为什么要取名“私心”?

明确:“大公无私”是时人对第五伦的高度评价,而“私心”是第五伦的自我反省。作者写了别人所不知道的第五伦自己的内心活动:一是“昔人有与吾千里马者,吾虽不受,每三公有所选举,心不能忘,而亦终不用也”;二是“吾兄子常病,一夜十往,退而安寝;吾子有疾,虽不省视而竟夕不眠”。这微妙的内心活动,正是第五伦所谓的“私心”。

2.“时人”认为第五伦毫无私心。而他认为自己在哪些方面还有私心?你怎么看第五伦的这些“私心”?

明确:第五伦认为自己在举贤任能和私人感情方面还有私心。这些“私心”实属人之常情,他并没有什么不对的地方,只是由于他严于自律,对自己是高标准严要求,敢于挖掘灵魂深处的小小私心。这也可看出他在大的方面没有值得谴责的地方。这种严于自律的精神正是值得我们学习的地方。

3.“时人方之前朝贡禹。”这里将第五伦与贡禹作比,这样写的目的是什么?

明确:这里是正面衬托,表现了第五伦毫无私心,写出了第五伦在人们心目中的形象和地位,并以此引出下文。

4.如何理解“若是者,岂可谓无私乎”这句话的含义?

明确:第五伦的这些私心,在一般人看来都是人之常情,而第五伦却深深自责,可见他严于律己的高尚情怀。

四、板书设计

【教学反思】

《私心》这篇文章,理解文题很重要。我将难点放在对“私心”的理解上面。教学过程中,先从最基本的字词句开始梳理文章,读准字音后多次朗读课文,理清文章思路,从而理解文章内容。学生循序渐进地掌握了本文的内容。在理解课文重点的环节,特别注重学生讨论探究,师生合作互动,这样大部分学生都理解了“私心”的深刻含义。

不足:对于本文的突出写作特色——对比,并未做详细的讲解,只是在理解内容的环节有所涉及。

第一课时 四知

【学习目标】

1.朗读课文,正确理解课文内容。

2.把握课文中重点字词的意义。(重点)

3.品析人物语言,分析人物形象。(难点)

【教学过程】

一、新课导入

孔子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”曾子还说:“吾日三省吾身。”古人是多么重视自身的道德修养啊!今天我们来学习一位古人的故事,以期提高我们的道德修养。

二、预习展示

1.介绍作者。

范晔(398-445),字蔚宗,顺阳(今河南淅川人)。南朝宋著名史学家。

2.读准字音。

邓骘(zhì) 谒见(yè) 以遗震(wèi)

涿郡(zhuō)

称为(chēng)

3.理解文题。

明确:“四知”即“天知、神知、我知、子知”。

三、合作探究

(一)朗读课文,积累词汇。

小组合作,整理本课的重点词语的意义和用法。

1.一词多义。

知君不知故人(了解)

何谓无知(知道)

之天知,神知,我知,子知(代词,你)

子孙常蔬食步行(名词,子女)

为故旧长者或欲令为开产业(介词,替)

故所举荆州茂才王密为昌邑令(动词,担任)

2.词类活用。

至夜怀十斤以遗震(名词用作动词,译为“怀里揣着”)

(二)朗读课文,疏通大意。

同桌之间合作,老师指导,疏通文章大意。注意以下重点句的翻译。

1.(杨震)四迁荆州刺史、东莱太守。

明确:(杨震)多次升迁,从荆州刺史转任东莱太守。

2.当之郡,道经昌邑,故所举荆州茂才王密为昌邑令,谒见。

明确:在他赴任途中,路上经过昌邑,他从前举荐的荆州秀才王密担任昌邑县令,前来拜见(杨震)。

3.使后世称为清白吏子孙,以此遗之,不亦厚乎!

明确:让后代被称作廉洁守正的官员的子孙,把这个馈赠给他们,不也很优厚吗?

(三)分析人物形象。

本文人物形象鲜明,语言刻画形象传神,请从下面语言中分析杨震的人物形象。

1.震曰:“天知,神知,我知,子知。何谓无知!”这句话表现了杨震怎样的品质?

明确:这句话形象地写出了杨震拒绝贿赂的坚定态度,表现了他清正廉洁的高尚品质。

2.“使后世称为清白吏子孙,以此遗之,不亦厚乎!”这句话表现了杨震怎样的品质?

明确:杨震拒绝利用手中的权力去为子孙开办一些产业,在他看来让后代做清官的子孙是对他们最大的馈赠。这里杨震拒开产业,表现了他廉洁俭朴。

四、板书设计

四 知

拒收下属贿赂——四知:天知、神知、我知、子知

拒绝为子孙开产业——使后世称为清白吏子孙

【教学反思】

《四知》相当于一篇人物小传,并非学习积累文言知识的典范文章。但主人公杨震的寥寥数语却极震撼人心。在教学时,我先是让学生朗读课文,解决读不准的字音和不理解的词语。让学生在结合注释译解文字的基础上着重分析人物语言,引导学生感知并树立正确的人生观、价值观。

第二课时 私心

【学习目标】

1.掌握文章重点实词和虚词的含义,正确翻译课文。(重点)

2.理清文章思路,理解文题,把握文章内容。(重点)

3.领悟“私心”的深刻含义。(难点)

【教学过程】

一、新课导入

“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,老百姓心目中的“好官”“清官”的标准古已有之,上一课我们也已经认识了一位清官杨震,接下来,让我们来学习《私心》,认识第五伦吧!

二、预习展示

1.第五伦简介。

第五伦,字伯鱼,东汉大臣,京兆长陵人。他的祖先是战国时齐国的田氏。田氏在西汉初迁徙至黄陵园的很多,所以以迁徙的次序作为姓氏。

2.读准字音。

辄(zhé) 悫(què) 便宜(biàn) 省视(xǐng)

蕴藉(jiè)

三、合作探究

(一)朗读课文,积累词汇。

1.小组合作,解释下面一词多义的词。

2.小组合作,解释下面词语的古义和今义。

吏人奏记及便宜者(古义:指对国家有利的事。今义:通常指价格低。)

性质悫(古义:性格质朴。今义:一种事物区别于其他事物的根本属性。)

每三公有所选举(古义:选拔举用贤能。今义:用投票或举手等方式表决选出代表或负责人。)

3.词类活用。

亦以此见轻(形容词用作动词,译为“看轻”)

(二)朗读课文,疏通大意。

同桌之间合作,老师指导,疏通文章大意。注意以下重点句的翻译。

1.吏人奏记及便宜者,亦并封上,其无私若此。

明确:官吏陈述的书面意见有利于国家的,他都封好上报,他就像这样毫无私心。

2.性质悫,少文采,在位以贞白称。

明确:他生性诚实,缺少文采,做官时以清廉著称。

3.若是者,岂可谓无私乎?

明确:像这样,怎么可以说没有私心呢?

(三)朗读课文,理清文章结构。

朗读课文,给文章划分层次。

明确:全文分成两层。第一层(自“伦奉公尽节……亦以此见轻”):写第五伦一心奉公,清洁廉明。第二层(自“或问伦曰……岂可以谓无私乎”):写第五伦向别人解释“私心”。

(四)小组讨论互动,理解内容。

1.既然《私心》中的第五伦如此大公无私,文章的题目为什么要取名“私心”?

明确:“大公无私”是时人对第五伦的高度评价,而“私心”是第五伦的自我反省。作者写了别人所不知道的第五伦自己的内心活动:一是“昔人有与吾千里马者,吾虽不受,每三公有所选举,心不能忘,而亦终不用也”;二是“吾兄子常病,一夜十往,退而安寝;吾子有疾,虽不省视而竟夕不眠”。这微妙的内心活动,正是第五伦所谓的“私心”。

2.“时人”认为第五伦毫无私心。而他认为自己在哪些方面还有私心?你怎么看第五伦的这些“私心”?

明确:第五伦认为自己在举贤任能和私人感情方面还有私心。这些“私心”实属人之常情,他并没有什么不对的地方,只是由于他严于自律,对自己是高标准严要求,敢于挖掘灵魂深处的小小私心。这也可看出他在大的方面没有值得谴责的地方。这种严于自律的精神正是值得我们学习的地方。

3.“时人方之前朝贡禹。”这里将第五伦与贡禹作比,这样写的目的是什么?

明确:这里是正面衬托,表现了第五伦毫无私心,写出了第五伦在人们心目中的形象和地位,并以此引出下文。

4.如何理解“若是者,岂可谓无私乎”这句话的含义?

明确:第五伦的这些私心,在一般人看来都是人之常情,而第五伦却深深自责,可见他严于律己的高尚情怀。

四、板书设计

【教学反思】

《私心》这篇文章,理解文题很重要。我将难点放在对“私心”的理解上面。教学过程中,先从最基本的字词句开始梳理文章,读准字音后多次朗读课文,理清文章思路,从而理解文章内容。学生循序渐进地掌握了本文的内容。在理解课文重点的环节,特别注重学生讨论探究,师生合作互动,这样大部分学生都理解了“私心”的深刻含义。

不足:对于本文的突出写作特色——对比,并未做详细的讲解,只是在理解内容的环节有所涉及。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 家

- 2 *石缝间的生命

- 3废墟的召唤

- 4 *更浩瀚的海洋

- 第二单元

- 5 词两首

- 6 再别康桥

- 7 *这是四点零八分的北京

- 8 *外国诗两首

- 第三单元

- 9 《家》的序和跋

- 10 读《堂吉诃德》

- 11 *永远新生

- 12 *科学与艺术

- 第四单元

- 13 故乡

- 14 *小男孩

- 15 百合花

- 16 *奥伊达的理想

- 第五单元

- 17 笑

- 18 南州六月荔枝丹

- 19 *善待家园

- 20 *龙永图趣说WTO

- 第六单元

- 21 古文二则

- 22 与朱元思书

- 23 *送东阳马生序

- 24 *与妻书

- 25 诗词六首

- 第七单元

- 26 《庄子》二则

- 27 *周公诫子

- 28 出师表

- 29 *答司马谏议书

- 30 诗词五首