江苏省盐城市亭湖新区实验学校苏教版七年级上册语文课件:2 冰心诗三首 (共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 江苏省盐城市亭湖新区实验学校苏教版七年级上册语文课件:2 冰心诗三首 (共38张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 824.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-11-17 21:07:14 | ||

图片预览

文档简介

课件38张PPT。第 一 课 时

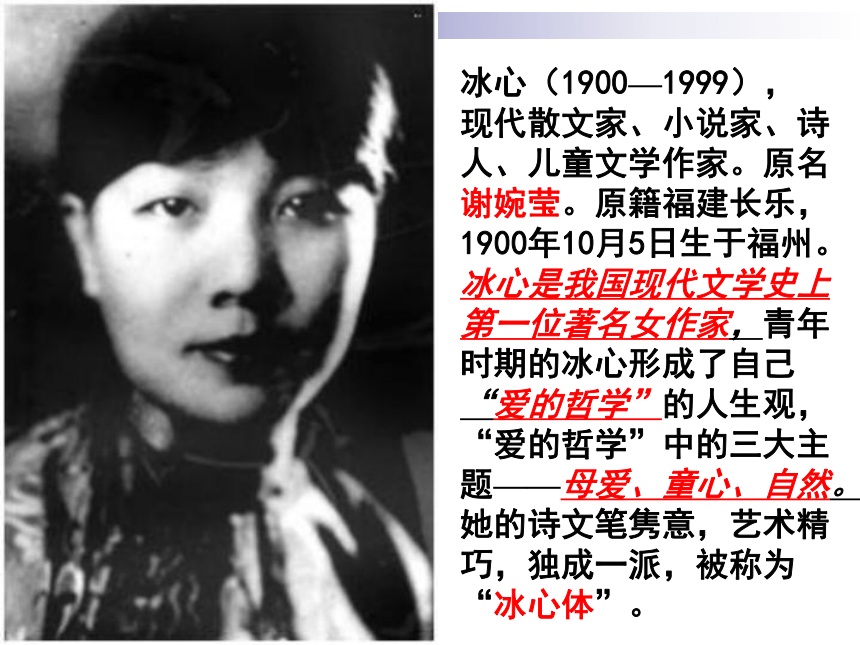

慈 母 手 中 线, 游 子 身 上 衣。 临 行 密 密 缝, 意 恐 迟 迟 归。 谁 言 寸 草 心, 报 得 三 春 晖。 游 子 吟冰心诗三首冰心(1900—1999),

现代散文家、小说家、诗人、儿童文学作家。原名谢婉莹。原籍福建长乐,1900年10月5日生于福州。冰心是我国现代文学史上第一位著名女作家,青年时期的冰心形成了自己“爱的哲学”的人生观,“爱的哲学”中的三大主题——母爱、童心、自然。她的诗文笔隽意,艺术精巧,独成一派,被称为“冰心体”。代表作:《繁 星》《春水》《寄小读者》等。

《繁星》《春水》中搜集了300余首无标题的格言式自由体小诗,以自然和谐的音调,抒写作者对自然景物的感受和人生哲理的思索,歌颂母爱、人类之爱和大自然,篇幅短小,文笔清丽,意蕴隽永,在“五四”新诗坛上别具一格,很有影响。 《繁星》、《春水》 这两本诗集仿用印度诗人泰戈尔《飞鸟集》的形式,吟咏自然讴歌母爱,抒发生活的感悟。

这两本诗集开创了诗情与哲理交融的短诗诗风,引得当时许多青年竞相效仿。

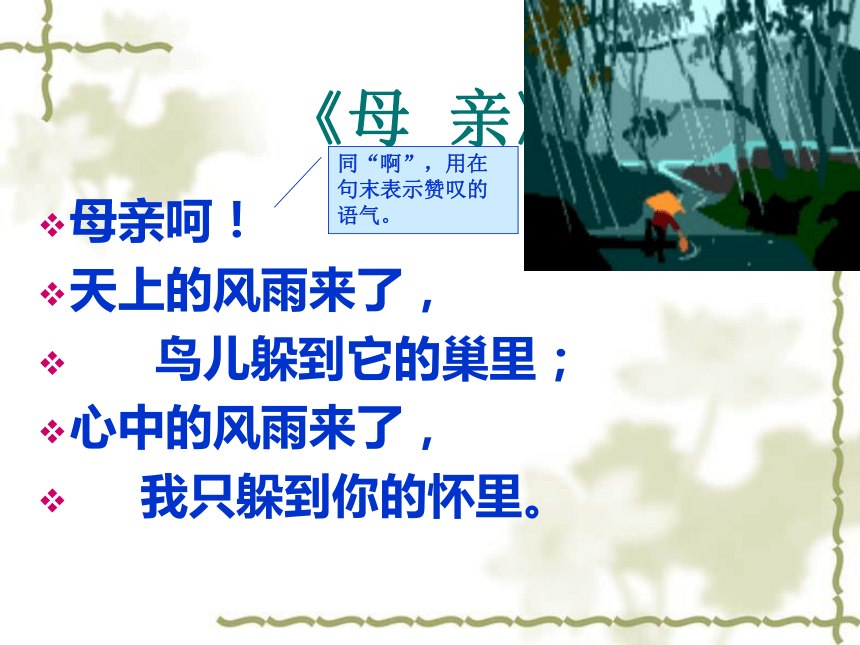

老年时期的冰心朗诵大比拼 下面我们开一个诗歌朗诵会,看看谁是今天的最佳选手!在比赛之前,我们分小组先试读《冰心诗四首》,然后每组推选优秀代表上台朗读。看看同学们是否朗读到位,能否做到有感情,有节奏,抑扬顿挫。 《母亲》《纸船》《嫩绿的芽儿》《母 亲》母亲呵!

天上的风雨来了,

鸟儿躲到它的巢里;

心中的风雨来了,

我只躲到你的怀里。

同“啊”,用在句末表示赞叹的语气。一读《母亲》《纸船》,读准下列加点字的读音。

鸟巢( ) 叠成( ) 抛下( )

倘若( ) 载着( ) 妄弃( )

二读《母亲》《纸船》,读出自己的初步感受。

请用“我从_______中感受到 ____ ”句式,在书旁作批示,写出自己的初步阅读感受。(第一个横线上可填:一个字眼,一个词,一个诗句,或是一节诗,全诗;第二个横线上可填:动作、心情、形体、景象、情景、色彩、画面,或是诗的结构、情感、手法)

《母亲》创作背景: 《母亲》这首小诗是她在一个雨天看到一张大

荷叶遮护着一枝红莲,触景生情而写下来的:“母

亲呵!你是荷叶,我是红莲。心中的雨点来了,除

了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?“根据雨中荷

叶庇护红莲的感触,冰心写成《母亲》一诗,把母亲

是人生惟一可靠的心灵避难所这种思想感情,凝练得

更加鲜明、深刻,歌颂了”母爱“的博大无边、伟大无

私。

摘自《往事(一)七》赏析《母亲》,体悟亲情(1)诗中两个“风雨”的含义相同吗?第一个“风雨”主要是指大自然中真实的风雨;后一个“风雨”是指在生活中遇到不顺﹑挫折等等而引起不愉快乃至痛苦的心情,所以说成是“心中的风雨”。 (2).“心中的风雨来了,/我只躲到你的怀里。”这句中的“风雨”指什么?如果你有过这样的体验,请具体说说。 这里的“风雨”指在生活中遇到不顺、挫折等等而引起不愉快乃至痛苦的心情。

如:在自己遇到困难或者挫折的时候,我们会向母亲倾诉,从母亲身上寻找温暖,母亲的怀抱是儿女们永远的避风港。

(3)诗中的“躲”字表达了诗人怎样的情感? 诗人巧妙地用第一个“躲”字引出第二个“躲”字,如同鸟儿躲到鸟巢避风雨一样,儿女的心灵(精神)受到打击,总要找母亲倾诉,总会在母爱中得到慰藉。这种自然的联想与巧妙的类比,表现了诗人寻求母爱保护的心态,同时也讴歌了母爱的温暖﹑伟大。(4)《母亲》主要运用了哪些修辞手法?表达了什么主题?主要运用了对比的手法,先用“天上的风雨”和“心中的风雨”作对比,再用“鸟儿躲到他的巢里”和“我只躲到你的怀里”作对比,突出了“母爱”的主题,说明“母爱”是博大无边、伟大无穷的。还运用了拟人的手法,用鸟的“躲”引出“我”的“躲”,显得十分自然、贴切。 第 二 课 时

朗读指导:要读得低沉而富有深情,节奏和重音划分如下:

纸 船

——寄母亲

冰 心

我/从不肯/妄弃了/一张纸,

总是/留着——留着,

叠成/一只一只很小的/船儿,

从舟上/抛下/在海里。

有的/被天风/吹卷到/舟中的/窗里,

有的/被海浪/打湿,沾在/船头上。

我/仍是/不灰心的/每天的/叠着,

总希望/有一只/能流到/我要它/到的地方去。

母亲,倘若你/梦中/看见/一只很小的/白船儿,

不要惊讶/它无端入梦。

这是/你至爱的/女儿/含着泪叠的,

万水/千山,求它/载着她的爱/和悲哀/归去。《纸船》创作背景:1923年初夏,冰心毕业于燕京大学。同年8月17日,

她由上海乘约克逊号邮船赴美国留学。8月19日抵

日本神户,21日游览了横滨。这首诗是诗人在游览横

滨之后的第六天,在继续向大洋彼岸进发的海轮上创

作的。粼粼的波涛,澎湃的海潮,复苏了诗人爱海的

童心;碧绿的海水,飞翔的海鸥,使诗人又与自然接

近。十天左右的海上生活,冰心早期人生观“爱”的哲

学中的三根支柱——母爱、童心、自然,只有童心、

自然在此时得以复活与重现,而“母爱”则因远离母亲

而无法亲近,诗人格外怀念母亲。于是诗人写下《纸

船》这首诗,抒发了思念母亲的深情。整体感知 1. 朗读《纸船》,说说作者表达了对母亲怎样的情感。表达了作者强烈地思念故土﹑思念亲人﹑孤独惆怅的情感。2.叠纸船原是儿童的一种游戏,诗中的这一行为意味着什么?诗中的纸船又象征着什么呢? 诗人以纸船为题,托物言情,赋予纸船特别的含义。纸船象征漂泊无依的孤独,象征思念母亲思念祖国的一颗心,象征诗人纯洁、美好的心愿。诗人叠纸船这一行为表明诗人对母亲对祖国爱的无比深厚。 对母亲思念很深,由来已久,诗人要用纸叠成纸船,来寄托对母亲的思念。

纸船不会漂向母亲身边,诗人自然心里明白,但愿望能否实现并不重要,重要的是,诗人寄托思念,排解孤独﹑忧伤的方式。3.诗中“从不肯”“总是”有什么深意?“不灰心的每天的叠着”传达出诗人怎样的情态?(4)第三节是诗人的想像,在诗中有什么作用?新奇瑰丽﹑大胆奇异的想像,充分表明诗人对母亲强烈的思念之情。(5)全诗的点睛之笔是哪一句?“这是你至爱的女儿含着泪叠的,万水千山求它载着她的爱和悲哀归去“,诗人采用”卒章而显其志“的方法,把实的物象和虚的物象,把眼前的实的意境与想像的母亲梦中的情景巧妙的融合起来,是全诗的高潮!

6.请根据诗中给出的信息,想象诗人在何种情形下写的《纸船》这首诗? 海浪涛涛,天风吹卷,诗人正坐在一艘颠簸在太平洋的邮轮上,远离亲人,驶向陌生的国度,不知何时才能回到祖国,回到亲人的怀抱?诗人因为强烈地思念故国、思念亲人,愈发感到孤独、惆怅。纸船诗人纯洁美好的心灵

思念母亲、祖国的一颗心

漂泊无依的孤独

象 征托物言志、借物抒情课堂总结借纸船抒情有什么好处? 诗歌抒情总要借助某种形象,作者在太平洋舟中,无法与母亲通信,惟有幻想纸船能载着她的爱和悲哀归去,纸船又富有稚气,适合表达子女心态,使纸船在文中有了特殊含义。讨论:谈谈<<母亲>>、<<纸船>>

两首诗的区别.<<母亲>>是一种童稚期寻求母爱保护

的心态,表现了母爱的伟大、无私;侧重

于母爱的付出。

<<纸船>>是步入青年后对母爱的怀念

和依恋,表达了对母爱的感恩和回报,

侧重对母爱的认同和理解。课堂小结 在这首诗中,诗人以纸船为题,托物言志,赋予纸船特殊的含义。纸船象征漂泊无依的孤独、象征思念母亲、思念祖国的一颗心,象征诗人纯洁美好的心愿。拓展延伸: 这两首诗一般人都认为主要是赞美“母亲”的,结合诗人的写作时代,你们想想有没有其它的理解呢? 可以理解为游子对故土或者祖国的依恋等。第 三 课 时

嫩绿的芽儿嫩绿的芽儿,

和青年说:

“发展你自己!”

淡白的花儿,

和青年说:

“贡献你自己!”

深红的果儿,

和青年说:

“牺牲你自己!”不可以,因为这三节诗按内容看是递进关系。”芽儿”“花儿”“果儿”的顺序排列暗指果树从抽芽、开花到结果的生长过程。1、有感情地朗读《嫩绿的芽儿》一诗,三个自然段可不可以调换?为什么?品读课文嫩绿:淡白:深红:品读课文2、诗中用“嫩绿”“淡白”“深红”来分别

描写 “芽”“花”“果”的色彩, 这样的色

彩分别体现了它们什么样的内在特征?显示健壮、旺盛和朝气。朴素、纯洁,不追求外表的华丽。象征丰硕、甜美和美丽。3、这首诗运用了什么修辞手法,包含了怎样的人生哲理? 在《嫩绿的芽儿》中,作者运用拟人和反复的修辞手法,以植物的生长来比喻青年的成长,不断劝勉青年人要奋发努力,为人类社会做出更大的贡献与牺牲。

读完这首小诗,你能品味出其中蕴含的哲理吗?《嫩绿的芽儿》讴歌了青春的健美和活力,赞美了充实而有意义的人生,促人奋进,催人向上,给人以前进的勇气和力量,富有积极意义。小结:四首诗短小精悍,意蕴隽永,不追求韵律,用极其散文化的语言表达了深刻的哲理,运用多种修辞手法,风格细腻,构思精巧。语言清新淡远,“清水出芙蓉,天然去雕饰”。是典型的“冰心体”小诗。

写作风格讨论 前两首诗和后一首诗在主题表达和创作风格有什么相同和不同的地方?答案:1、前两首诗的主题是对母爱的歌颂,后一首诗的主题是勉励青年人珍惜青年,努力奋斗,积极奉献。2、前两首诗是抒情短章,以“情”感人,偏重情感,风格温婉;后一首诗是着哩小诗,以“理”明人,侧重理趣,发人深省。3、四首诗都出现了“物”:诗人或托物寓情,或借物言理,这是表现手法上的相同之处。4、四首诗的语言均凝练、清丽。但第一、三首诗的语句短小隽永,第二首诗较长,节奏稍舒缓,正与对母亲绵长思念相协调。

慈 母 手 中 线, 游 子 身 上 衣。 临 行 密 密 缝, 意 恐 迟 迟 归。 谁 言 寸 草 心, 报 得 三 春 晖。 游 子 吟冰心诗三首冰心(1900—1999),

现代散文家、小说家、诗人、儿童文学作家。原名谢婉莹。原籍福建长乐,1900年10月5日生于福州。冰心是我国现代文学史上第一位著名女作家,青年时期的冰心形成了自己“爱的哲学”的人生观,“爱的哲学”中的三大主题——母爱、童心、自然。她的诗文笔隽意,艺术精巧,独成一派,被称为“冰心体”。代表作:《繁 星》《春水》《寄小读者》等。

《繁星》《春水》中搜集了300余首无标题的格言式自由体小诗,以自然和谐的音调,抒写作者对自然景物的感受和人生哲理的思索,歌颂母爱、人类之爱和大自然,篇幅短小,文笔清丽,意蕴隽永,在“五四”新诗坛上别具一格,很有影响。 《繁星》、《春水》 这两本诗集仿用印度诗人泰戈尔《飞鸟集》的形式,吟咏自然讴歌母爱,抒发生活的感悟。

这两本诗集开创了诗情与哲理交融的短诗诗风,引得当时许多青年竞相效仿。

老年时期的冰心朗诵大比拼 下面我们开一个诗歌朗诵会,看看谁是今天的最佳选手!在比赛之前,我们分小组先试读《冰心诗四首》,然后每组推选优秀代表上台朗读。看看同学们是否朗读到位,能否做到有感情,有节奏,抑扬顿挫。 《母亲》《纸船》《嫩绿的芽儿》《母 亲》母亲呵!

天上的风雨来了,

鸟儿躲到它的巢里;

心中的风雨来了,

我只躲到你的怀里。

同“啊”,用在句末表示赞叹的语气。一读《母亲》《纸船》,读准下列加点字的读音。

鸟巢( ) 叠成( ) 抛下( )

倘若( ) 载着( ) 妄弃( )

二读《母亲》《纸船》,读出自己的初步感受。

请用“我从_______中感受到 ____ ”句式,在书旁作批示,写出自己的初步阅读感受。(第一个横线上可填:一个字眼,一个词,一个诗句,或是一节诗,全诗;第二个横线上可填:动作、心情、形体、景象、情景、色彩、画面,或是诗的结构、情感、手法)

《母亲》创作背景: 《母亲》这首小诗是她在一个雨天看到一张大

荷叶遮护着一枝红莲,触景生情而写下来的:“母

亲呵!你是荷叶,我是红莲。心中的雨点来了,除

了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?“根据雨中荷

叶庇护红莲的感触,冰心写成《母亲》一诗,把母亲

是人生惟一可靠的心灵避难所这种思想感情,凝练得

更加鲜明、深刻,歌颂了”母爱“的博大无边、伟大无

私。

摘自《往事(一)七》赏析《母亲》,体悟亲情(1)诗中两个“风雨”的含义相同吗?第一个“风雨”主要是指大自然中真实的风雨;后一个“风雨”是指在生活中遇到不顺﹑挫折等等而引起不愉快乃至痛苦的心情,所以说成是“心中的风雨”。 (2).“心中的风雨来了,/我只躲到你的怀里。”这句中的“风雨”指什么?如果你有过这样的体验,请具体说说。 这里的“风雨”指在生活中遇到不顺、挫折等等而引起不愉快乃至痛苦的心情。

如:在自己遇到困难或者挫折的时候,我们会向母亲倾诉,从母亲身上寻找温暖,母亲的怀抱是儿女们永远的避风港。

(3)诗中的“躲”字表达了诗人怎样的情感? 诗人巧妙地用第一个“躲”字引出第二个“躲”字,如同鸟儿躲到鸟巢避风雨一样,儿女的心灵(精神)受到打击,总要找母亲倾诉,总会在母爱中得到慰藉。这种自然的联想与巧妙的类比,表现了诗人寻求母爱保护的心态,同时也讴歌了母爱的温暖﹑伟大。(4)《母亲》主要运用了哪些修辞手法?表达了什么主题?主要运用了对比的手法,先用“天上的风雨”和“心中的风雨”作对比,再用“鸟儿躲到他的巢里”和“我只躲到你的怀里”作对比,突出了“母爱”的主题,说明“母爱”是博大无边、伟大无穷的。还运用了拟人的手法,用鸟的“躲”引出“我”的“躲”,显得十分自然、贴切。 第 二 课 时

朗读指导:要读得低沉而富有深情,节奏和重音划分如下:

纸 船

——寄母亲

冰 心

我/从不肯/妄弃了/一张纸,

总是/留着——留着,

叠成/一只一只很小的/船儿,

从舟上/抛下/在海里。

有的/被天风/吹卷到/舟中的/窗里,

有的/被海浪/打湿,沾在/船头上。

我/仍是/不灰心的/每天的/叠着,

总希望/有一只/能流到/我要它/到的地方去。

母亲,倘若你/梦中/看见/一只很小的/白船儿,

不要惊讶/它无端入梦。

这是/你至爱的/女儿/含着泪叠的,

万水/千山,求它/载着她的爱/和悲哀/归去。《纸船》创作背景:1923年初夏,冰心毕业于燕京大学。同年8月17日,

她由上海乘约克逊号邮船赴美国留学。8月19日抵

日本神户,21日游览了横滨。这首诗是诗人在游览横

滨之后的第六天,在继续向大洋彼岸进发的海轮上创

作的。粼粼的波涛,澎湃的海潮,复苏了诗人爱海的

童心;碧绿的海水,飞翔的海鸥,使诗人又与自然接

近。十天左右的海上生活,冰心早期人生观“爱”的哲

学中的三根支柱——母爱、童心、自然,只有童心、

自然在此时得以复活与重现,而“母爱”则因远离母亲

而无法亲近,诗人格外怀念母亲。于是诗人写下《纸

船》这首诗,抒发了思念母亲的深情。整体感知 1. 朗读《纸船》,说说作者表达了对母亲怎样的情感。表达了作者强烈地思念故土﹑思念亲人﹑孤独惆怅的情感。2.叠纸船原是儿童的一种游戏,诗中的这一行为意味着什么?诗中的纸船又象征着什么呢? 诗人以纸船为题,托物言情,赋予纸船特别的含义。纸船象征漂泊无依的孤独,象征思念母亲思念祖国的一颗心,象征诗人纯洁、美好的心愿。诗人叠纸船这一行为表明诗人对母亲对祖国爱的无比深厚。 对母亲思念很深,由来已久,诗人要用纸叠成纸船,来寄托对母亲的思念。

纸船不会漂向母亲身边,诗人自然心里明白,但愿望能否实现并不重要,重要的是,诗人寄托思念,排解孤独﹑忧伤的方式。3.诗中“从不肯”“总是”有什么深意?“不灰心的每天的叠着”传达出诗人怎样的情态?(4)第三节是诗人的想像,在诗中有什么作用?新奇瑰丽﹑大胆奇异的想像,充分表明诗人对母亲强烈的思念之情。(5)全诗的点睛之笔是哪一句?“这是你至爱的女儿含着泪叠的,万水千山求它载着她的爱和悲哀归去“,诗人采用”卒章而显其志“的方法,把实的物象和虚的物象,把眼前的实的意境与想像的母亲梦中的情景巧妙的融合起来,是全诗的高潮!

6.请根据诗中给出的信息,想象诗人在何种情形下写的《纸船》这首诗? 海浪涛涛,天风吹卷,诗人正坐在一艘颠簸在太平洋的邮轮上,远离亲人,驶向陌生的国度,不知何时才能回到祖国,回到亲人的怀抱?诗人因为强烈地思念故国、思念亲人,愈发感到孤独、惆怅。纸船诗人纯洁美好的心灵

思念母亲、祖国的一颗心

漂泊无依的孤独

象 征托物言志、借物抒情课堂总结借纸船抒情有什么好处? 诗歌抒情总要借助某种形象,作者在太平洋舟中,无法与母亲通信,惟有幻想纸船能载着她的爱和悲哀归去,纸船又富有稚气,适合表达子女心态,使纸船在文中有了特殊含义。讨论:谈谈<<母亲>>、<<纸船>>

两首诗的区别.<<母亲>>是一种童稚期寻求母爱保护

的心态,表现了母爱的伟大、无私;侧重

于母爱的付出。

<<纸船>>是步入青年后对母爱的怀念

和依恋,表达了对母爱的感恩和回报,

侧重对母爱的认同和理解。课堂小结 在这首诗中,诗人以纸船为题,托物言志,赋予纸船特殊的含义。纸船象征漂泊无依的孤独、象征思念母亲、思念祖国的一颗心,象征诗人纯洁美好的心愿。拓展延伸: 这两首诗一般人都认为主要是赞美“母亲”的,结合诗人的写作时代,你们想想有没有其它的理解呢? 可以理解为游子对故土或者祖国的依恋等。第 三 课 时

嫩绿的芽儿嫩绿的芽儿,

和青年说:

“发展你自己!”

淡白的花儿,

和青年说:

“贡献你自己!”

深红的果儿,

和青年说:

“牺牲你自己!”不可以,因为这三节诗按内容看是递进关系。”芽儿”“花儿”“果儿”的顺序排列暗指果树从抽芽、开花到结果的生长过程。1、有感情地朗读《嫩绿的芽儿》一诗,三个自然段可不可以调换?为什么?品读课文嫩绿:淡白:深红:品读课文2、诗中用“嫩绿”“淡白”“深红”来分别

描写 “芽”“花”“果”的色彩, 这样的色

彩分别体现了它们什么样的内在特征?显示健壮、旺盛和朝气。朴素、纯洁,不追求外表的华丽。象征丰硕、甜美和美丽。3、这首诗运用了什么修辞手法,包含了怎样的人生哲理? 在《嫩绿的芽儿》中,作者运用拟人和反复的修辞手法,以植物的生长来比喻青年的成长,不断劝勉青年人要奋发努力,为人类社会做出更大的贡献与牺牲。

读完这首小诗,你能品味出其中蕴含的哲理吗?《嫩绿的芽儿》讴歌了青春的健美和活力,赞美了充实而有意义的人生,促人奋进,催人向上,给人以前进的勇气和力量,富有积极意义。小结:四首诗短小精悍,意蕴隽永,不追求韵律,用极其散文化的语言表达了深刻的哲理,运用多种修辞手法,风格细腻,构思精巧。语言清新淡远,“清水出芙蓉,天然去雕饰”。是典型的“冰心体”小诗。

写作风格讨论 前两首诗和后一首诗在主题表达和创作风格有什么相同和不同的地方?答案:1、前两首诗的主题是对母爱的歌颂,后一首诗的主题是勉励青年人珍惜青年,努力奋斗,积极奉献。2、前两首诗是抒情短章,以“情”感人,偏重情感,风格温婉;后一首诗是着哩小诗,以“理”明人,侧重理趣,发人深省。3、四首诗都出现了“物”:诗人或托物寓情,或借物言理,这是表现手法上的相同之处。4、四首诗的语言均凝练、清丽。但第一、三首诗的语句短小隽永,第二首诗较长,节奏稍舒缓,正与对母亲绵长思念相协调。

同课章节目录

- 第一单元 亲近文学

- 一 繁 星

- 二 冰心诗三首

- 三*安恩和奶牛

- 四 古代寓言二则

- 五 为你打开一扇门

- 诵读欣赏 泰戈尔诗两首

- 第二单元 往事依依

- 六 卖白菜

- 七* 往事依依

- 八*伟人细胞

- 九 幼时记趣

- 诵读欣赏 登幽州台歌

- 第三单元 民俗风情

- 十 社戏

- 十一 *端午日

- 十二 本命年的回想

- 十三 *火把节之歌

- 十四 中秋咏月诗词三首

- 诵读欣赏 对联六副

- 第四单元 多彩四季

- 十五 春

- 十六 济南的冬天

- 十七 夏

- 十八 秋颂

- 十九 三峡

- 诵读欣赏 文笔精华(一) 四季

- 第五单元 关注科学

- 二十 在阿加西斯教授的实验室

- 二十一 事物的正确答案不止一个

- 二十二*宇宙里有些什么

- 二十三 *三个太阳

- 二十四 《梦溪笔谈》二则

- 诵读欣赏(一) 古诗二首

- 第六单元 奇思妙想

- 二十五 天上的街市

- 二十六 *七颗钻石

- 二十七 *蔚蓝的王国

- 二十八 皇帝的新装

- 二十九 《论语》十二章

- 诵读欣赏(二) 古诗二首