人教新课标版高一历史必修一第4课《明清君主专制的加强》说课课件(20张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教新课标版高一历史必修一第4课《明清君主专制的加强》说课课件(20张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-11-18 10:48:09 | ||

图片预览

文档简介

课件20张PPT。第一单元 古代中国的政治制度4.明清君主专制的加强教材分析

本课是第一单元《古代中国的政治制度》的最后一课,宜紧扣中国古代君主专制和中央集权的特点,通过对内阁制、军机处设置的分析,深刻理解明清君主专制的进一步强化使得我国古代专制主义中央集权制度达到顶峰。把握古代中国政治制度的演变趋势,多角度地分析明清专制主义中央集权制度强化和完备对中国社会发展的影响,培养学生学会运用历史唯物主义观点分析历史问题的能力。

学情分析

本课是针对高一年级的学生,由于他们刚刚进入高中阶段,而且历史课程经过新课改之后专题性加强,所以学生在短时期内可能难以接受这种全新的教学模式,所以需要在课前先布置学生进行预习,同时在上课过程中加强引导,培养他们的逻辑思维能力。教学目标: ?????

知识与能力????? 识记明清君主专制加强的措施;理解内阁制与宰相制的区别;多角度分析明清专制主义中央集权制度强化和完备对中国社会发展的影响,培养学生初步学会运用历史唯物主义分析历史问题的能力;掌握古代中国政治制度的演变趋势及其对当时社会所产生的作用。 ?????

过程与方法 通过阅读材料,帮助学生逐步学会从历史材料中获取有效信息的方法;比较内阁制与宰相制的区别,培养学生比较、分析历史问题的方法。 ?????

情感态度与价值观????? 通过对中国与世界历史的横向比较,了解中西方政治制度的差距,探究中国落后于西方的原因,寻找日后中国被动挨打的祸根;既要深刻认识该制度的消极作用,也要认清中国高度集权的君主制度在历史上所起的积极作用。 教学重点 明清加强君主专制的措施 教学难点 内阁制与宰相制的区别 教学方法

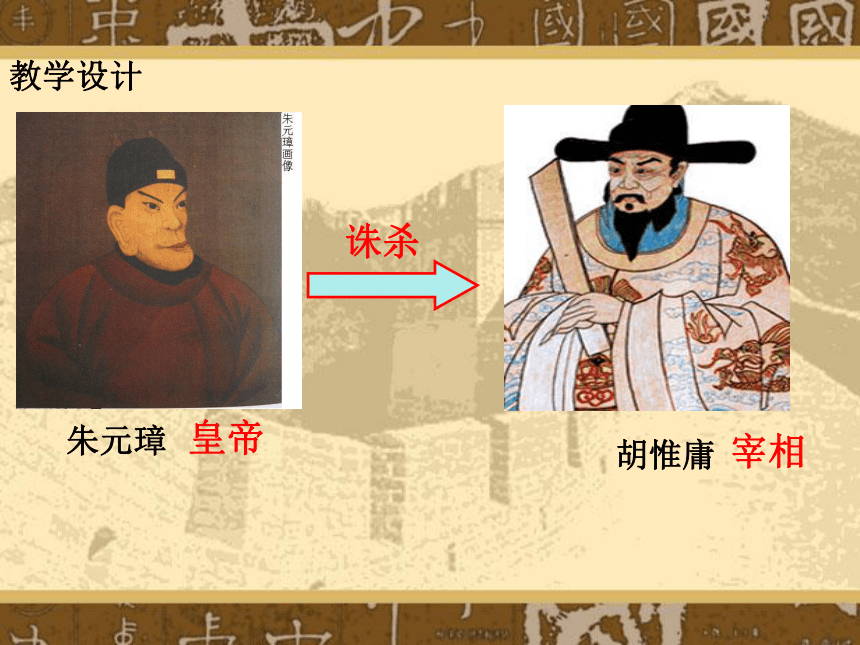

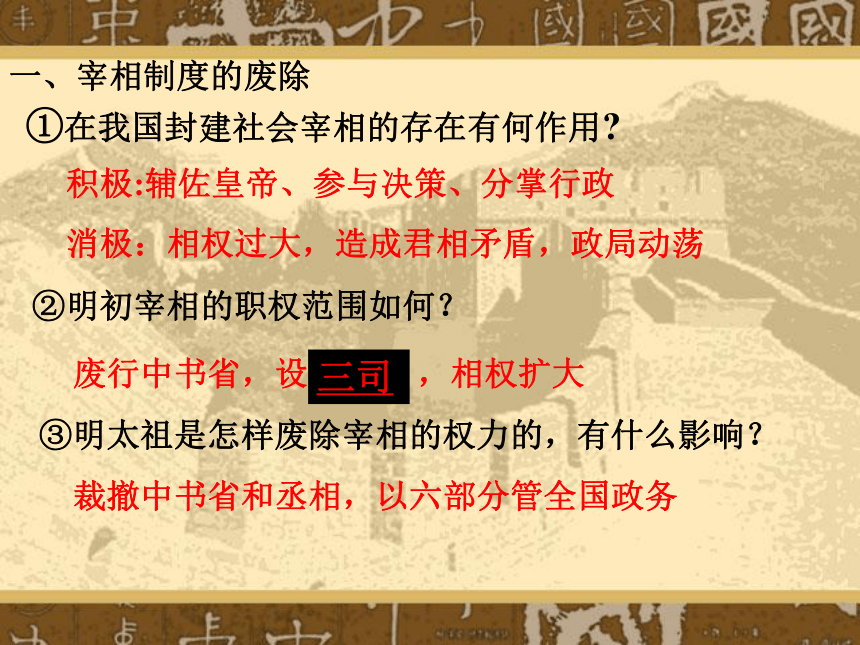

本节课主要采用谈话讲述法进行,同时配合提问、史料阅读、课堂讨论等方法,调动学生的学习积极性,培养学生思考、分析问题的能力。结合本节课图片较多的特点,在教学过程中可结合图来讲解,增强教学的直观性。教学设计胡惟庸朱元璋诛杀皇帝宰相①在我国封建社会宰相的存在有何作用?积极:辅佐皇帝、参与决策、分掌行政

消极:相权过大,造成君相矛盾,政局动荡②明初宰相的职权范围如何?废行中书省,设 ,相权扩大③明太祖是怎样废除宰相的权力的,有什么影响?裁撤中书省和丞相,以六部分管全国政务一、宰相制度的废除三司②皇帝政务繁多,身心疲惫。①加强了皇权,君主专制达到新的高度;影响:“内阁”

应运而生明成祖:文渊阁大学士(参与机务)

——正式确立明太祖:殿阁大学士(侍从顾问)

——奠定基础明宣宗:内阁大学士(票拟权)

——发展明神宗:内阁首辅(张居正侵夺六部职权) ——全盛二、内阁的创立与发展内阁首辅==宰相?思考探究结论:内阁首辅不同于宰相,

不能对皇权起到制约作用。皇太极议政王大臣会议南书房军机处三、军机处的设立康熙雍正① 皇帝不受任何约束和监督②机构膨胀从而导致官僚主义、贪污腐化盛行利:四、中国专制主义中央集权制度的评价③极大妨碍社会的进步和资本主义发展。弊:① 维护了国家的统一②有利于中国历史发展的连续性秦朝(形成)两汉(巩固)隋唐(完善)元(新发展)宋朝(加强)明清(顶峰)课堂练习1、明太祖废除丞相的根本原因是( )

A.加强专制皇权的需要

B. 六部全力扩大后,宰相已经形同虚设

C. 丞相胡惟庸阴谋篡权所致???

D. 皇帝要在臣民中树立“勤政”的形象

2、废除丞相制度以后, 明朝在皇帝

和六部之间逐步建立的官制是( )

A. 三司 B. 枢密院

C. 内阁?? D. 军机处AB3、清朝军机处的设置,加强了皇权,其表现有

①皇帝的谕旨可以迅速传达到中央各部和地方官员( )

②全国军政大权完全集中到皇帝手中

③军机大臣掌握了国家最高决策权

④避免了皇帝决策的失误

A.①②③ B ①②④ C. ①②?? D. ①③

4、中央集权制度在我国封建社会后期(明清时期)消极因素逐步增大,主要在于( )

A.激化了阶级矛盾 B. 出现宦官专权的局面 C. 统治集团内部争权夺利斗争激烈

D.极大地妨碍社会的进步AD14世纪中期至18世纪中期国际政治发展趋势:思考探究西方建立起民主议会制度英国议会大厦处死法国国王路易十六美国总统华盛顿明清时期中国政治发展趋势:专制制度被推向顶峰紫禁城太和殿宝座通过比较分析中西政治制度的差异以及近代中国落后于世界的原因。互不统辖

各司其职

权集中央票拟:明宣宗时,开始将部分奏章交到内阁,由阁臣替皇帝拟出处理意见,用小票墨笔书写,贴在各个奏章的上面,称为“票拟”。然后呈给皇帝审定,再由太监有朱笔抄出,交付施行,称为“批红”。至明英宗,票拟制度化,成为阁臣的一项专职。

本课是第一单元《古代中国的政治制度》的最后一课,宜紧扣中国古代君主专制和中央集权的特点,通过对内阁制、军机处设置的分析,深刻理解明清君主专制的进一步强化使得我国古代专制主义中央集权制度达到顶峰。把握古代中国政治制度的演变趋势,多角度地分析明清专制主义中央集权制度强化和完备对中国社会发展的影响,培养学生学会运用历史唯物主义观点分析历史问题的能力。

学情分析

本课是针对高一年级的学生,由于他们刚刚进入高中阶段,而且历史课程经过新课改之后专题性加强,所以学生在短时期内可能难以接受这种全新的教学模式,所以需要在课前先布置学生进行预习,同时在上课过程中加强引导,培养他们的逻辑思维能力。教学目标: ?????

知识与能力????? 识记明清君主专制加强的措施;理解内阁制与宰相制的区别;多角度分析明清专制主义中央集权制度强化和完备对中国社会发展的影响,培养学生初步学会运用历史唯物主义分析历史问题的能力;掌握古代中国政治制度的演变趋势及其对当时社会所产生的作用。 ?????

过程与方法 通过阅读材料,帮助学生逐步学会从历史材料中获取有效信息的方法;比较内阁制与宰相制的区别,培养学生比较、分析历史问题的方法。 ?????

情感态度与价值观????? 通过对中国与世界历史的横向比较,了解中西方政治制度的差距,探究中国落后于西方的原因,寻找日后中国被动挨打的祸根;既要深刻认识该制度的消极作用,也要认清中国高度集权的君主制度在历史上所起的积极作用。 教学重点 明清加强君主专制的措施 教学难点 内阁制与宰相制的区别 教学方法

本节课主要采用谈话讲述法进行,同时配合提问、史料阅读、课堂讨论等方法,调动学生的学习积极性,培养学生思考、分析问题的能力。结合本节课图片较多的特点,在教学过程中可结合图来讲解,增强教学的直观性。教学设计胡惟庸朱元璋诛杀皇帝宰相①在我国封建社会宰相的存在有何作用?积极:辅佐皇帝、参与决策、分掌行政

消极:相权过大,造成君相矛盾,政局动荡②明初宰相的职权范围如何?废行中书省,设 ,相权扩大③明太祖是怎样废除宰相的权力的,有什么影响?裁撤中书省和丞相,以六部分管全国政务一、宰相制度的废除三司②皇帝政务繁多,身心疲惫。①加强了皇权,君主专制达到新的高度;影响:“内阁”

应运而生明成祖:文渊阁大学士(参与机务)

——正式确立明太祖:殿阁大学士(侍从顾问)

——奠定基础明宣宗:内阁大学士(票拟权)

——发展明神宗:内阁首辅(张居正侵夺六部职权) ——全盛二、内阁的创立与发展内阁首辅==宰相?思考探究结论:内阁首辅不同于宰相,

不能对皇权起到制约作用。皇太极议政王大臣会议南书房军机处三、军机处的设立康熙雍正① 皇帝不受任何约束和监督②机构膨胀从而导致官僚主义、贪污腐化盛行利:四、中国专制主义中央集权制度的评价③极大妨碍社会的进步和资本主义发展。弊:① 维护了国家的统一②有利于中国历史发展的连续性秦朝(形成)两汉(巩固)隋唐(完善)元(新发展)宋朝(加强)明清(顶峰)课堂练习1、明太祖废除丞相的根本原因是( )

A.加强专制皇权的需要

B. 六部全力扩大后,宰相已经形同虚设

C. 丞相胡惟庸阴谋篡权所致???

D. 皇帝要在臣民中树立“勤政”的形象

2、废除丞相制度以后, 明朝在皇帝

和六部之间逐步建立的官制是( )

A. 三司 B. 枢密院

C. 内阁?? D. 军机处AB3、清朝军机处的设置,加强了皇权,其表现有

①皇帝的谕旨可以迅速传达到中央各部和地方官员( )

②全国军政大权完全集中到皇帝手中

③军机大臣掌握了国家最高决策权

④避免了皇帝决策的失误

A.①②③ B ①②④ C. ①②?? D. ①③

4、中央集权制度在我国封建社会后期(明清时期)消极因素逐步增大,主要在于( )

A.激化了阶级矛盾 B. 出现宦官专权的局面 C. 统治集团内部争权夺利斗争激烈

D.极大地妨碍社会的进步AD14世纪中期至18世纪中期国际政治发展趋势:思考探究西方建立起民主议会制度英国议会大厦处死法国国王路易十六美国总统华盛顿明清时期中国政治发展趋势:专制制度被推向顶峰紫禁城太和殿宝座通过比较分析中西政治制度的差异以及近代中国落后于世界的原因。互不统辖

各司其职

权集中央票拟:明宣宗时,开始将部分奏章交到内阁,由阁臣替皇帝拟出处理意见,用小票墨笔书写,贴在各个奏章的上面,称为“票拟”。然后呈给皇帝审定,再由太监有朱笔抄出,交付施行,称为“批红”。至明英宗,票拟制度化,成为阁臣的一项专职。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局